中学受験を考え始めたとき、多くの方が耳にするのが「四谷大塚」という塾の名前ではないでしょうか。60年以上の歴史を誇り、質の高い教材と全国規模のテストで知られる四谷大塚は、中学受験塾のパイオニア的存在です。しかし、その評判は「教材が素晴らしい」という声もあれば、「予習が大変でついていくのが難しい」といった声も聞かれます。

実際のところ、四谷大塚はどのような塾で、どのようなお子様に向いているのでしょうか。また、学年やコースによって料金はどのくらい変わるのでしょうか。

この記事では、四谷大塚について徹底的に掘り下げます。中学受験における特徴から、保護者や元塾生から寄せられるリアルな評判、具体的なメリット・デメリット、そして気になるコース別の料金や最新の合格実績まで、網羅的に解説します。さらに、SAPIXや日能研といった他の大手塾との比較を通じて、四谷大塚の立ち位置を明らかにします。

これから中学受験塾選びを始める方、四谷大塚に興味を持っているけれど決めかねている方は、ぜひこの記事を参考にして、お子様に最適な学習環境を見つけるための一歩を踏み出してください。

目次

四谷大塚とは?中学受験における3つの特徴

四谷大塚は、1954年に創立された歴史ある進学塾です。長年にわたり多くの中学受験生を難関校合格へと導いてきました。その指導システムの根幹には、他の塾とは一線を画す明確な特徴が存在します。ここでは、四谷大塚を理解する上で欠かせない3つの大きな特徴について詳しく解説します。

① 質の高いオリジナル教材「予習シリーズ」

四谷大塚の最大の特徴であり、その名を広く知らしめているのが、オリジナル教材である「予習シリーズ」です。この教材は、単なる問題集や参考書ではなく、中学受験に必要な学力を体系的かつ効率的に身につけるために、長年の指導ノウハウを結集して作られた学習システムそのものと言えます。

「予習シリーズ」のコンセプトは、「自ら考える力」の育成です。子どもたちが初めて見る問題に対しても、臆することなく自分で考え、解き進める力を養うことを目的としています。そのため、解説は非常に丁寧で、思考のプロセスを重視した構成になっています。例えば算数では、一つの単元に対して「例題」「基本問題」「練習問題」「応用問題」といった段階的なステップが用意されており、スモールステップで無理なく応用力まで高められるよう工夫されています。

また、網羅性の高さも大きな強みです。中学受験で出題される可能性のあるほぼすべての単元をカバーしており、この一冊を完璧に仕上げることで、どのレベルの中学校にも対応できるだけの学力が身につくように設計されています。この教材の質の高さは業界内でも広く認められており、四谷大塚の直営校舎だけでなく、YTnetというネットワークを通じて全国の多くの提携塾でもメインテキストとして採用されています。 この事実は、「予習シリーズ」が特定の塾の指導法に依存しない、普遍的で優れた教材であることを証明していると言えるでしょう。

さらに、学習効果を高めるための「スパイラルカリキュラム」も採用されています。一度学習した単元を、期間を空けて難易度を上げながら繰り返し学習する方式です。これにより、知識が一時的な記憶に留まらず、長期的な記憶として定着しやすくなります。この緻密に計算されたカリキュラムが、子どもたちの学力を着実に引き上げていくのです。

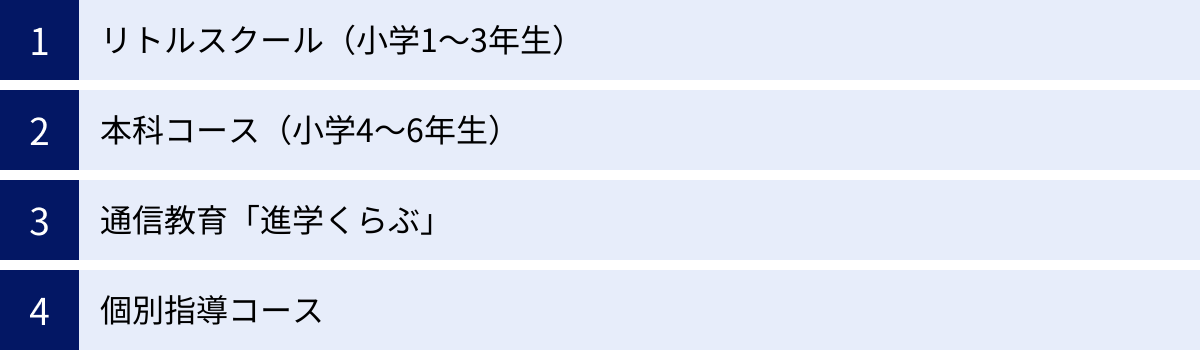

② 学力と志望校に合わせた多彩なコース

四谷大塚は、画一的な指導を行うのではなく、一人ひとりの子どもの学力レベルや目標とする志望校に合わせて、きめ細かくコースを設定している点も大きな特徴です。これにより、子どもたちは自分のレベルに合った環境で、無理なく、かつ最大限に学力を伸ばせます。

低学年(小学1〜3年生)向けには、「リトルスクール」が用意されています。ここでは、本格的な受験勉強というよりも、学ぶことの楽しさを知り、知的好奇心を刺激することに主眼が置かれています。パズルやゲーム的な要素を取り入れた授業を通じて、思考力や発想力の土台を築き、高学年からの学習にスムーズに移行できるように導きます。

本格的な受験勉強が始まる小学4年生からは、「本科コース」が中心となります。このコースは、学力に応じてSコース・Cコース・Bコース・Aコースといったクラスに細分化されています。最上位のSコースは開成や桜蔭といった最難関校を目指すクラス、Cコースは難関校、Bコースは中堅校以上、Aコースは基礎力の定着を目指すクラスといったように、明確な目標が設定されています。定期的に行われる「組分けテスト」の結果によってクラスが変動するため、常に自分の学力に合ったレベルの授業を受けられるだけでなく、上位クラスを目指すというモチベーションにも繋がります。

さらに、地理的な制約や他の習い事との両立で通塾が難しい家庭のために、「進学くらぶ」という通信教育コースも提供されています。これは、四谷大塚の授業を映像で受講し、「予習シリーズ」と「週テスト」を使って通塾生とほぼ同じカリキュラムで学習を進められるシステムです。これにより、全国どこにいても四谷大塚の質の高い教育を受けられるという門戸の広さが確保されています。

③ 全国規模のテストによる正確な学力測定

中学受験において、現在の自分の学力がどの位置にあるのかを客観的に把握することは、志望校決定や学習計画の修正に不可欠です。四谷大塚は、全国規模の精度の高いテストシステムを構築していることで定評があります。

その代表格が、小学6年生を対象に年数回実施される「合不合判定テスト」です。これは、全国の数万人に及ぶ受験生が参加する最大級の公開模試であり、その膨大な受験者データに基づいた偏差値や合格可能性判定は、極めて信頼性が高いとされています。このテスト結果をもとに、志望校の絞り込みや、残り期間での学習戦略を立てることが可能になります。

また、日々の学習の定着度を測るためのテストも充実しています。毎週行われる「週テスト」は、その週に「予習シリーズ」で学んだ内容がきちんと理解できているかを確認するためのテストです。これにより、学習内容を毎週リセットし、知識の取りこぼしを防ぎます。そして、約5週間に一度行われる「組分けテスト」は、それまでの学習範囲全体から出題され、この結果がクラス分けに直結します。

さらに、学年や受験の有無を問わず、小学生なら誰でも無料で参加できる「全国統一小学生テスト」も四谷大塚が主催しています。これは、子どもたちに学習のきっかけを提供し、全国のライバルの中での自分の立ち位置を知る機会を与えることを目的としています。

このように、短期的な学習成果の確認から長期的な合格可能性の判定まで、目的の異なる複数のテストを組み合わせることで、子どもたちの学力を多角的に、かつ正確に測定し、次のステップへと繋げる強力なシステムが四谷大塚の強みとなっています。

四谷大塚のリアルな評判・口コミ

長年の歴史と実績を持つ四谷大塚には、多くの保護者や卒業生から様々な評判や口コミが寄せられています。ここでは、インターネット上の声などを参考に、良い評判と気になる評判の両面から、四谷大塚の実像に迫ります。特定の個人の感想ではなく、多くの声に見られる傾向を整理して解説します。

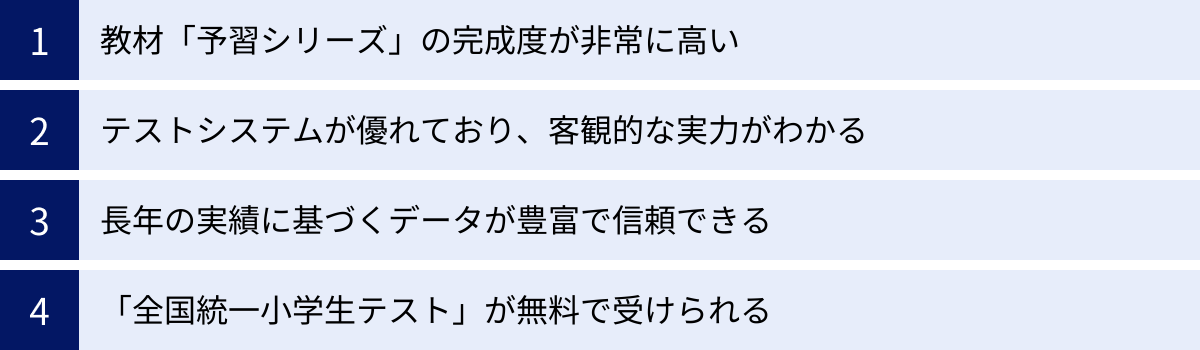

良い評判・口コミ

四谷大塚に対するポジティブな評価は、主にその教育システムの根幹をなす「教材」と「テスト」に集中しています。

- 教材「予習シリーズ」の完成度が非常に高い

最も多く聞かれるのが、やはり教材「予習シリーズ」への絶賛の声です。「解説が丁寧で、親が教えなくても子ども一人で読み進められる」「中学受験に必要な知識が網羅されており、これをやり込めば他の参考書は不要」「スパイラル方式で繰り返し学べるので知識が定着しやすい」といった評価が目立ちます。特に、自学自習の習慣が身につきやすい構成になっている点を評価する声が多く、家庭学習の質の向上に直結していると感じる保護者が多いようです。 - テストシステムが優れており、客観的な実力がわかる

「週テスト」や「合不合判定テスト」など、充実したテストシステムも高く評価されています。「毎週のテストで学習の定着度が確認できるので、苦手分野を放置せずに済む」「全国規模のテストで出る偏差値は信頼でき、志望校選びの的確な指標になる」という意見が多数あります。学習のペースメーカーとして機能し、常に自分の立ち位置を客観視できる点が、計画的な受験勉強を進める上で大きな支えになっているようです。 - 長年の実績に基づくデータが豊富で信頼できる

創業から60年以上にわたって蓄積された膨大な受験データも、四谷大塚の大きな強みと認識されています。「合不合判定テストの分析が詳細で、どの問題で点を落としたか、どの分野を強化すべきかが一目瞭然」「過去の卒業生のデータに基づいた進路指導は説得力がある」といった声が聞かれます。経験とデータに裏打ちされた指導が、保護者に安心感を与えています。 - 「全国統一小学生テスト」が無料で受けられる

まだ本格的な受験勉強を始めていない低学年の保護者などからは、「無料で全国レベルのテストを受けられるのはありがたい」「子どもの学習意欲を高める良いきっかけになった」と、全国統一小学生テストを評価する声も多いです。塾生でなくても参加できる開かれた姿勢が、塾への興味関心を持つ入口となっています。

悪い評判・気になる口コミ

一方で、四谷大塚のシステムがすべての子どもや家庭に合うわけではなく、ネガティブな側面やミスマッチを指摘する声も存在します。

- 予習が前提のスタイルは家庭の負担が大きい

四谷大塚の学習サイクルの根幹である「予習」が、逆に負担になっているという声は少なくありません。「毎週の予習に追われ、子どもが消化不良を起こしてしまった」「共働きで、親が予習の進捗を管理したり、わからない箇所を教えたりする時間が取れない」といった悩みです。授業は予習をしてきたことを前提に進むため、自主的に学習を進めるのが苦手な子や、家庭でのサポートが難しい場合には、このシステムがうまく機能しない可能性があります。 - 校舎や講師によって指導の質に差がある

これは大手塾全般に言えることですが、「校舎によって雰囲気が全然違う」「熱心な先生もいれば、事務的な先生もいる」など、指導の質や熱意にばらつきがあるという指摘も見られます。四谷大塚には直営校舎の他に、YTnetに加盟する提携塾も多く存在します。教材やテストは共通でも、授業の進め方や生徒への関わり方は校舎や講師に依存する部分が大きいため、入塾前には必ず体験授業などで実際の雰囲気を確認することが重要です。 - 上位クラスに手厚く、下位クラスは放置気味に感じる

難関校合格実績を出すために、優秀な生徒が集まる上位クラスに良い講師やリソースが集中しがちだ、という不満も聞かれます。「SコースやCコースは手厚いフォローがあるが、下のクラスはそうでもないように感じる」「クラスが下がってしまい、子どものモチベーションが維持できなくなった」という声です。競争環境がプラスに働く子もいれば、プレッシャーに感じてしまう子もいるため、子どもの性格との相性を見極める必要があります。 - 宿題の量が多くて他の習い事との両立が難しい

予習に加えて、授業後の復習や週テストに向けた勉強など、トータルの学習量は多くなります。そのため、「宿題をこなすだけで精一杯で、他の習い事を続けるのが難しくなった」「睡眠時間を削らないと終わらない」といった悲鳴に近い声もあります。中学受験に本格的に取り組む覚悟と、生活全体でのタイムマネジメントが求められると言えるでしょう。

これらの評判から、四谷大塚は体系化された優れたシステムを持つ一方で、それを使いこなすためには子ども本人の自主性と家庭のサポートが一定程度必要な塾であるという側面が見えてきます。

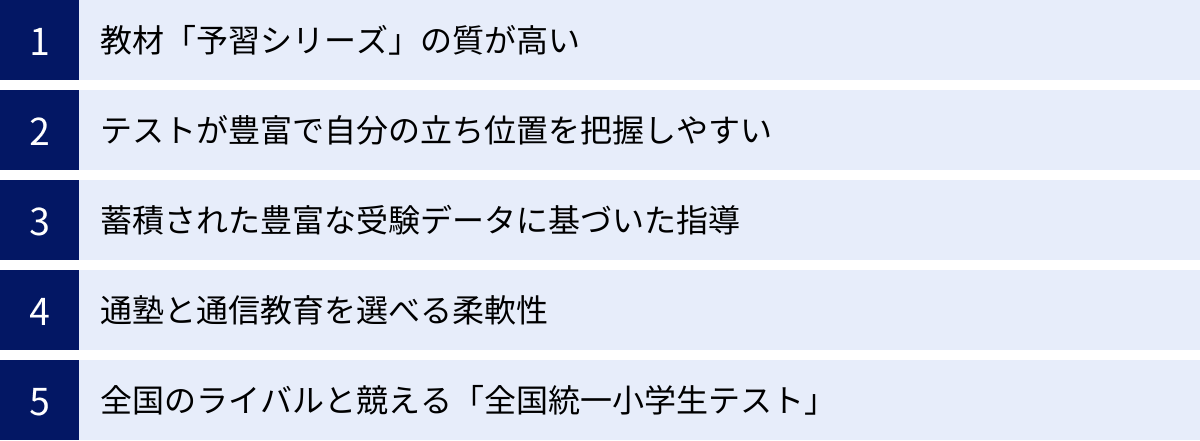

口コミからわかる四谷大塚の5つのメリット

多くの評判や口コミを分析すると、四谷大塚が提供する価値、すなわち「メリット」が明確に浮かび上がってきます。ここでは、特に多くの保護者や受験生が実感している5つの大きなメリットについて、その理由とともに深く掘り下げて解説します。

① 教材「予習シリーズ」の質が高い

四谷大塚の最大のメリットは、口コミでも圧倒的に評価の高いオリジナル教材「予習シリーズ」の存在です。この教材は、単に知識を詰め込むためのものではなく、子どもの思考力を根本から鍛え、自ら学ぶ姿勢を育むように設計されています。

まず、構成が非常に論理的かつ体系的です。各単元は、基本的な概念を理解するための「導入」から始まり、「例題」で解法パターンを学び、「基本問題」「練習問題」で定着を図り、「応用問題」で思考力を試すという、一貫した流れで構成されています。このスモールステップを踏むことで、子どもは「わかった」「できた」という成功体験を積み重ねやすく、学習へのモチベーションを維持できます。解説も非常に丁寧で、なぜそうなるのかという理屈から説明されているため、丸暗記に頼らない本質的な理解が促されます。

次に、中学受験に必要な知識をほぼ完全に網羅している点も大きなメリットです。保護者からは「予習シリーズさえ完璧にすれば、他の参考書に手を出す必要がない」という声が多く聞かれます。これは、情報が氾濫する中で「何をすべきか」が明確になり、学習の軸がぶれないという安心感に繋がります。

さらに重要なのは、「予習」を前提としている点です。子どもはまず自分の力で教材を読み解き、問題を解いてみます。この「わからなさ」や「疑問」を抱えた状態で授業に臨むことで、講師の解説がより深く頭に入り、知的好奇心が刺激されます。この「予習→授業→復習」のサイクルは、受け身の学習ではなく、能動的な学習姿勢を育む上で非常に効果的です。このサイクルを確立できれば、中学入学後、さらには大学受験においても役立つ一生モノの学習習慣が身につきます。

② テストが豊富で自分の立ち位置を把握しやすい

中学受験という長期間にわたる挑戦において、現在地を正確に把握し、進むべき方向を常に確認することは極めて重要です。四谷大塚は、このナビゲーション機能とも言えるテストシステムが非常に優れています。

毎週行われる「週テスト」は、短期的な学習サイクルの核となります。このテストがあるおかげで、「1週間でこの範囲をマスターする」という明確な目標が設定され、学習にメリハリが生まれます。テスト範囲が限定されているため、自分の弱点や理解が不十分な点をピンポイントで発見し、週末のうちに克服できます。この「毎週リセット」の仕組みが、知識の取りこぼしを防ぎ、着実な学力向上を実現します。

約5週間に1度行われる「組分けテスト」は、中期的な目標となります。それまでの学習範囲全体から出題されるため、総合的な実力が問われます。このテスト結果によって所属クラスが決まるため、生徒にとっては大きな目標であり、学習意欲を刺激する重要なイベントです。

そして、小学6年生にとって最も重要なのが、全国規模の公開模試である「合不合判定テスト」です。数万人規模の受験生の中での自分の偏差値や順位がわかるため、その客観性は非常に高いです。志望校ごとに詳細な合格可能性判定が出るだけでなく、設問ごとの正答率データなど、詳細な成績分析帳票が提供されます。これにより、「どの分野の、どのレベルの問題を、あと何問正解すれば合格ラインに届くのか」といった具体的な戦略を立てられます。このデータの精度と詳細さが、的確な志望校選びと直前期の学習計画に大きく貢献します。

③ 蓄積された豊富な受験データに基づいた指導

四谷大塚は60年以上の歴史を持つ老舗の塾です。その長い年月をかけて蓄積されてきたのが、膨大な量の卒業生の学習履歴と入試結果のデータです。このビッグデータこそが、他の新興塾にはない、四谷大塚の大きな強みの一つとなっています。

例えば、「合不合判定テスト」でA中学校の合格可能性が80%と判定された場合、その根拠は過去に同じような成績だった生徒の多くがA中学校に合格している、という実績データに基づいています。このデータの信頼性は、保護者や生徒が自信を持って志望校に挑戦するための大きな支えとなります。

また、これらのデータは、日々の学習指導にも活かされています。「この時期にはこの単元でつまずく生徒が多い」「このレベルの生徒は、この問題を間違えやすい」といった傾向を塾側が熟知しているため、先回りした指導や効果的な補強が可能です。面談の際には、子どもの成績データと過去の膨大なデータを照らし合わせながら、客観的な根拠に基づいた的確な学習アドバイスや進路指導が受けられます。勘や経験則だけに頼らない、データドリブンな指導は、四谷大塚の大きなメリットと言えるでしょう。

④ 通塾と通信教育を選べる柔軟性

塾選びにおいて、立地や時間的な制約は大きな課題です。四谷大塚は、直営校舎への「通塾」と、自宅で学習できる「進学くらぶ」という通信教育の2つの選択肢を提供しており、各家庭の状況に合わせた柔軟な学び方が可能です。

「進学くらぶ」は、四谷大塚の教育システムをそのままオンラインで利用できる画期的な仕組みです。教材は通塾生と全く同じ「予習シリーズ」を使い、毎週配信されるトップ講師陣による映像授業で学習を進めます。さらに、「週テスト」も自宅で受験し、提出すれば通塾生と合わせた成績処理が行われるため、全国の中での自分の立ち位置を正確に把握できます。

この「進学くらぶ」の存在は、近くに四谷大塚の校舎がない地方在住の受験生にとって、大きな福音となっています。また、サッカーやピアノといった他の習い事を続けながら中学受験を目指したい家庭や、集団授業のペースが合わない子ども、自分のペースでじっくり学習を進めたい子どもにとっても、非常に魅力的な選択肢です。通塾に比べて費用を抑えられるというメリットもあります。このように、住んでいる場所やライフスタイルに関わらず、質の高い教育機会を提供している点は、四谷大塚の社会的な貢献度を示すものであり、利用者にとっての大きなメリットです。

⑤ 全国のライバルと競える「全国統一小学生テスト」

四谷大塚が主催する「全国統一小学生テスト」は、今や日本の小学生にとっての一大イベントとなっています。このテストの最大のメリットは、塾生でなくても、誰でも無料で参加できるという開かれた点にあります。

中学受験をまだ具体的に考えていない低学年の子どもにとっては、自分の学力が全国レベルでどのくらいなのかを知る絶好の機会です。テストという目標ができることで学習への意欲が湧いたり、普段の学校のテストとは違う形式に触れることで良い刺激になったりします。

また、本格的な受験勉強をしている子どもにとっても、塾内のテストとは異なる、全国の多種多様なライバルたちと競い合える貴重な場です。普段の母集団とは違う環境で自分の力を試すことで、新たな課題が見つかったり、モチベーションがさらに高まったりする効果が期待できます。

四谷大塚はこのテストを通じて、自塾の宣伝だけでなく、日本全体の学力向上や、子どもたちに学ぶきっかけを提供することに貢献しています。この社会的な視野の広さも、塾としての信頼性を高める一因となっており、多くの家庭にとって魅力的に映るメリットの一つです。

知っておくべき3つのデメリット・注意点

四谷大塚は優れた教育システムを持つ一方で、そのシステムが故に生じるデメリットや、入塾前に必ず理解しておくべき注意点も存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、これらの点を事前に把握し、お子様の性格や家庭の状況と照らし合わせることが、後悔のない塾選びには不可欠です。

① 校舎によって指導の質に差がある可能性

これは四谷大塚に限らず、複数の校舎を展開する大手塾に共通する課題ですが、特に注意が必要です。四谷大塚の教育ネットワークは、四谷大塚が直接運営する「直営校舎」と、「予習シリーズ」などの教材やテストシステムを利用する「YTnet提携塾」の2種類で構成されています。

教材やカリキュラム、テストは共通ですが、実際に授業を行い、生徒と日々接する講師の質や熱意、指導方針は、校舎によって差が生じるのが実情です。口コミで「面倒見が良い」と評判の校舎もあれば、「事務的で質問しにくい雰囲気」と感じる校舎もあるかもしれません。校舎の責任者(校舎長)の方針によって、校舎全体の雰囲気や生徒へのフォロー体制が大きく変わることもあります。

特にYTnet提携塾の場合、四谷大塚のシステムを導入しつつも、基本的には独立した経営の塾であるため、指導理念や講師の育成方針、宿題の出し方や管理方法などが直営校舎とは異なる場合があります。

したがって、「四谷大塚だから大丈夫」と一括りに考えるのは危険です。入塾を検討している校舎に直接足を運び、説明会に参加する、体験授業を受ける、校舎長や担当講師と話してみるなど、自分の目で指導の現場や雰囲気を確かめるプロセスが極めて重要になります。お子様が「この先生の授業は面白い」「この塾なら通いたい」と感じられるかどうかが、長丁場の中学受験を乗り切る上で大きな鍵となります。

② 予習が前提で家庭学習の負担が大きい

四谷大塚の学習法の根幹をなす「予習→授業→復習(テスト)」というサイクルは、能動的な学習姿勢を育むという大きなメリットがある一方で、それを実践するための家庭学習の負担が大きいというデメリットにもなり得ます。

四谷大塚の授業は、生徒が「予習シリーズ」を事前に読んできていることを前提として進められます。講師は、基本的な内容の説明は簡潔に済ませ、生徒が予習でつまずいたであろう点や、より発展的な内容の解説に時間を割く傾向があります。そのため、予習をせずに授業に臨むと、話についていけず、授業時間が非効率なものになってしまう可能性があります。

この「予習」は、実質的に家庭での宿題となります。特に学習習慣がまだ確立していない低学年や中学年の場合、子ども一人で計画的に予習を進めるのは簡単ではありません。保護者が「今日は何ページまで予習するの?」「わからないところはない?」と声かけをしたり、進捗を管理したり、場合によっては一緒に教材を読んで教えたりといったサポートが必要になる場面が多くなります。

共働きで帰宅が遅いご家庭や、下にお子様がいてなかなか上の子の勉強に時間を割けないご家庭にとっては、このサポートが大きな負担となる可能性があります。「自主的にコツコツ勉強できる子」や「親が学習管理に積極的に関われる家庭」でないと、四谷大塚のシステムを最大限に活用するのは難しいかもしれません。この点は、家庭のライフスタイルや教育方針と合うかどうか、事前によく検討すべき最も重要な注意点の一つです。

③ 上位クラスに手厚くなる傾向

難関校への合格実績を競う進学塾業界の構造上、避けがたい側面ではありますが、四谷大塚においても優秀な生徒が集まる上位クラス(SコースやCコース)に、経験豊富なエース級の講師や手厚いフォローが集中しやすいという傾向は、多くの口コミで指摘されています。

上位クラスの生徒は、難関校合格という塾の看板を背負う存在であり、塾側も彼らの成績を最大限に引き上げるために多くのリソースを投入します。その結果、中位・下位クラスの生徒が「あまり気にかけてもらえない」「質問しづらい」と感じてしまうことがあるようです。もちろん、すべての校舎や講師がそうであるわけではありませんが、そうした傾向が存在する可能性は認識しておくべきです。

また、約5週間に一度の「組分けテスト」によるクラス昇降システムも、諸刃の剣です。クラスアップを目指して頑張るモチベーションになる一方で、クラスが下がってしまったときに大きなショックを受け、自信を失ってしまう子もいます。競争環境が好きで、それをバネに成長できるタイプの子には向いていますが、プレッシャーに弱く、マイペースに学習したい子にとっては、このシステムがストレスの原因になる可能性もあります。

お子様の性格が、こうしたクラス分けや競争環境の中でポジティブに頑張れるタイプなのか、それとも萎縮してしまうタイプなのかを冷静に見極めることが大切です。もし後者であれば、クラス分けが比較的緩やかで、一人ひとりに寄り添う指導を謳う他の塾の方が合っているかもしれません。

【学年・コース別】四谷大塚の料金・費用を徹底解説

中学受験の塾選びにおいて、指導内容や合格実績と並んで重要なのが費用です。四谷大塚に入塾した場合、実際にどれくらいの料金がかかるのでしょうか。ここでは、公式サイトの情報を基に、入塾金や諸経費、学年・コース別の月謝、季節講習の費用などを詳しく解説します。

※以下に示す料金は、2024年時点の情報を基にした一例です。校舎や年度、選択するコースによって異なる場合がありますので、正確な料金については必ず最寄りの校舎に直接お問い合わせください。

参照:四谷大塚公式サイト

入塾金や諸経費

月々の授業料の他に、入塾時に必要な費用や、年間を通じて発生する諸経費があります。

| 費用項目 | 金額(税込) | 備考 |

|---|---|---|

| 入塾金 | 22,000円 | 全学年共通。入塾時に1回のみ。兄弟姉妹割引などの制度がある場合も。 |

| 教材費 | 別途実費 | 「予習シリーズ」や各種問題集、副教材などの費用。学年・コースにより異なる。 |

| テスト費 | 別途実費 | 週テスト、組分けテスト、合不合判定テストなど。年間一括または都度払い。 |

| 父母会費 | 3,300円/月 | 小学4〜6年生の通塾生が対象。 |

トータルコストを考える上では、月謝だけでなく、これらの諸経費も念頭に置いておくことが重要です。特に教材費やテスト費は、年間で見るとまとまった金額になります。

【小学1~3年生】リトルスクールの料金

低学年向けの「リトルスクール」は、学ぶ楽しさを育むことを目的としており、高学年に比べて料金は比較的抑えられています。

| 学年 | 週の授業回数 | 月謝(税込) |

|---|---|---|

| 小学1年生 | 週1回 | 13,200円 |

| 小学2年生 | 週1回 | 16,500円 |

| 小学3年生 | 週2回 | 25,300円 |

※上記は一例です。校舎や選択コース(例:3年生で算数のみ選択など)によって料金は変動します。

【小学4~6年生】本科コースの料金

本格的な中学受験対策が始まる小学4年生からは、授業時間が増えるのに伴い、料金も上がります。特に新6年生は、志望校対策なども加わるため、最も費用がかかる学年となります。

| 学年 | 週の授業回数 | 月謝(税込) |

|---|---|---|

| 小学4年生 | 週2回(国算理社) | 31,350円 |

| 小学5年生 | 週3回(国算理社) | 46,200円 |

| 小学6年生 | 週3回(国算理社) | 51,150円 |

これはあくまで基本となる4教科セットの料金です。6年生になると、土曜日の「週テスト演習コース」や、志望校別の対策講座などがオプションとして加わることが多く、その場合はさらに費用が上乗せされます。

【通信教育】進学くらぶの料金

自宅で四谷大塚のカリキュラムを学べる「進学くらぶ」は、通塾コースに比べて費用を抑えることができます。

| 学年 | コース内容 | 月謝(税込) |

|---|---|---|

| 小学4年生 | 映像授業+週テスト | 11,880円 |

| 小学5年生 | 映像授業+週テスト | 14,080円 |

| 小学6年生 | 映像授業+週テスト | 16,280円 |

※上記は基本コースの料金です。学力判定テストや合不合判定テストは別途費用がかかります。教材費も別途必要です。

通塾に比べて大幅に費用を抑えられるのが大きな魅力ですが、映像授業の視聴や学習管理は家庭で行う必要があります。

夏期講習など季節講習の費用

月謝とは別に、春休み・夏休み・冬休みに行われる「季節講習」の費用が別途必要になります。特に夏期講習は、それまでの総復習と苦手分野の克服を行う重要な期間であり、授業時間も長くなるため、費用も高額になる傾向があります。

季節講習の費用は、学年や選択する講座数によって大きく変動します。

一例として、小学6年生の夏期講習は、必修講座だけで15万円〜20万円程度、さらに志望校別の特訓講座などを追加すると、総額で20万円を超えることも珍しくありません。

年間でかかる総費用をシミュレーションする際は、月謝×12ヶ月分だけでなく、入塾金、教材費、テスト費、そして季節講習費をすべて合算して考えることが不可欠です。事前に校舎から年間の費用概算を取り寄せて、家計の計画を立てることをお勧めします。

目的で選べる四谷大塚のコース紹介

四谷大塚は、子どもの成長段階や学習目的、ライフスタイルに合わせて選べる多彩なコースを用意しています。それぞれのコースがどのような特徴を持ち、どのような子どもに向いているのかを理解することで、最適な学習環境を選ぶ手助けとなります。

リトルスクール(小学1~3年生)

「リトルスクール」は、小学1年生から3年生までの低学年を対象としたコースです。この時期は、知識を詰め込むことよりも、「学ぶことの楽しさ」を知り、「知的好奇心の芽」を育むことを最も重要な目標としています。

授業は、子どもたちが飽きずに集中できるよう、パズルやゲーム、実験といった体験的な要素をふんだんに取り入れているのが特徴です。例えば、算数では具体物を使って数の概念を学んだり、国語では物語の読み聞かせを通じて読解力や表現力の土台を築いたりします。これにより、子どもたちは勉強を「させられるもの」ではなく、「面白いもの」として自然に受け入れるようになります。

使用する教材も、カラフルでイラストを多用した、子どもたちの興味を引く工夫が凝らされたオリジナルテキストです。高学年から始まる本格的な受験勉強にスムーズに移行できるよう、思考力、発想力、そして何よりも大切な学習習慣の基礎を、楽しみながら身につけていくことを目指します。中学受験を本格的に決めていないご家庭でも、子どもの可能性を広げるための「頭のトレーニング」として活用する価値のあるコースです。

本科コース(小学4~6年生)

「本科コース」は、小学4年生から6年生を対象とした、本格的な中学受験対策を行う四谷大塚のメインコースです。このコースの最大の特徴は、学力別に細分化されたクラス編成にあります。

入塾テストや定期的に行われる「組分けテスト」の結果に基づき、生徒は主に以下の4つのレベルのクラスに振り分けられます。

- Sコース: 最難関中学校(開成、桜蔭など)の合格を目指す最上位クラス。

- Cコース: 難関中学校(早慶附属、豊島岡女子など)の合格を目指す上位クラス。

- Bコース: 中堅〜上位の中学校を目指す中核クラス。

- Aコース: 中堅中学校合格に必要な基礎力の徹底と定着を目指すクラス。

このクラス分けにより、生徒は自分の学力に合ったレベルの授業を受けられるため、授業内容が簡単すぎて退屈したり、逆に難しすぎてついていけなくなったりするのを防ぎます。同じレベルの仲間と切磋琢磨しながら、一つ上のクラスを目指して努力するという競争環境が、生徒の学習意欲を効果的に引き出します。カリキュラムは、中学受験の根幹となる「予習シリーズ」を用いて、計画的かつ体系的に全範囲を学習していきます。

通信教育「進学くらぶ」

「進学くらぶ」は、四谷大塚の教育システムを、インターネットを通じて全国どこでも受講できる通信教育コースです。様々な事情で通塾が難しい子どもたちに、質の高い学習機会を提供します。

このコースは、以下のようなご家庭に特に適しています。

- 近くに四谷大塚の校舎やYTnet提携塾がない。

- 他の習い事やスポーツと中学受験勉強を両立させたい。

- 集団授業のペースではなく、自分のペースで学習を進めたい。

- 通塾に比べて費用を抑えたい。

学習は、「予習シリーズ」の解説を行う「映像授業」を視聴することから始まります。講師は四谷大塚のトップ講師陣が務めており、通塾生と変わらない質の高い授業を自宅で受けられます。学習後は「週テスト」を自宅で受験・提出し、通塾生を含めた全国規模での成績処理が行われるため、客観的な学力位置を常に把握できます。通塾と通信教育のハイブリッドなシステムは、現代の多様なライフスタイルに対応した、四谷大塚の大きな強みと言えるでしょう。

個別指導コース

集団授業だけでなく、一人ひとりのニーズに合わせた「個別指導コース」も用意されています。このコースは、様々な目的で活用できます。

- 苦手科目の集中克服: 集団授業ではなかなかついていけない特定の苦手科目を、マンツーマンまたは少人数で基礎からじっくり学び直したい場合。

- 集団授業の補完: 週テストや組分けテストで見つかった弱点を、次の授業までにピンポイントで補強したい場合。

- 最難関校対策: 志望校の特殊な出題傾向に合わせた、より高度な演習を行いたい場合。

- 他塾との併用: 他の塾に通いながら、特定の科目だけ四谷大塚の指導を受けたい場合。

個別指導では、生徒一人ひとりの学習状況や理解度に合わせてカリキュラムを柔軟に組めるのが最大のメリットです。集団授業の本科コースと組み合わせることで、学習効果を最大化することも可能です。例えば、普段は本科コースで全体のペースに合わせて学びつつ、算数の特定単元だけを個別指導で補強するといった活用法が考えられます。

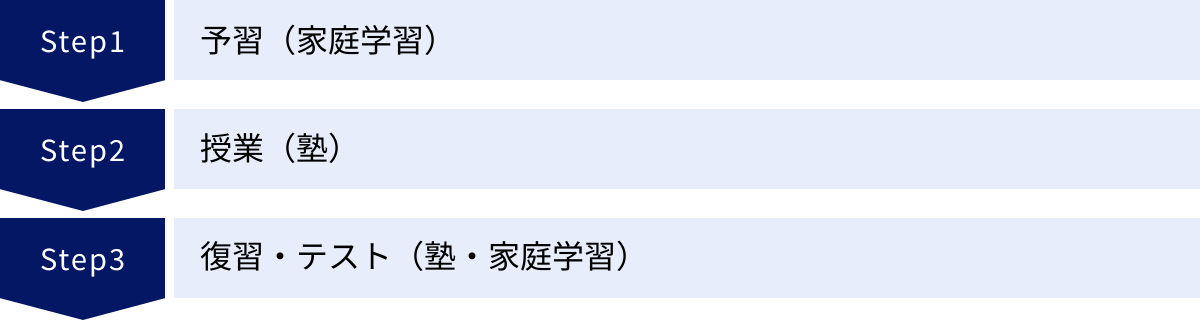

四谷大塚の学力向上システム

四谷大塚が長年にわたり高い合格実績を維持している背景には、単に良い教材があるというだけでなく、それらを効果的に機能させる緻密に設計された「学力向上システム」が存在します。このシステムは、「予習シリーズ」を核とした学習サイクルと、それを支える多層的なテスト群によって構成されています。

カリキュラムの根幹「予習シリーズ」

四谷大塚の教育哲学そのものと言えるのが「予習シリーズ」を中心とした学習サイクルです。これは、以下の3つのステップで構成され、生徒の能動的な学習姿勢を引き出し、学力を着実に定着させることを目的としています。

- 予習(家庭学習):

まず、生徒は家庭で次週の授業範囲にあたる「予習シリーズ」を読み、例題や基本問題に自力で取り組みます。この段階で重要なのは、すべてを完璧に理解することではありません。むしろ、「どこがわからないのか」「何が疑問なのか」を自分自身で把握することが目的です。この「知的な飢餓感」が、次の授業への集中力を高めます。 - 授業(塾):

予習で生まれた疑問点を持って授業に臨みます。講師は、生徒たちがつまずきやすいポイントや、予習だけでは理解が難しい発展的な内容を中心に解説します。生徒は「ああ、そういうことだったのか!」という発見と理解の喜びを体験でき、知識が深く刻み込まれます。受け身で聞くだけの授業とは異なり、自分の疑問を解決する場として授業を能動的に活用することができます。 - 復習・テスト(塾・家庭学習):

授業で理解した内容を定着させるために、週末に「週テスト」を受けます。これは、その週に学んだことが確実に身についているかを確認するためのテストです。テストで間違えた問題こそが、自分の弱点です。その問題を解き直し、完璧に理解することで、学習サイクルが完了します。

この「予習→授業→復習(テスト)」というサイクルを毎週繰り返すこと、そして「予習シリーズ」に採用されている「スパイラルカリキュラム(一度学んだ単元を難易度を上げて繰り返し学ぶ方式)」が組み合わさることで、知識は螺旋階段を上るように、着実に、そして強固に積み上げられていくのです。

学力を測るテストの種類と目的

四谷大塚の学力向上システムを支えるもう一つの柱が、目的別に用意された多彩なテスト群です。これらのテストは、生徒の学力を様々な角度から測定し、学習の羅針盤としての役割を果たします。

週テスト・組分けテスト

- 週テスト:

目的は「学習内容の完全定着」です。毎週、その週に学習した範囲から出題されるため、知識の取りこぼしを即座に発見し、修正できます。「来週までに復習すればいい」という先延ばしを防ぎ、毎週の学習をその週のうちに完結させるという学習ペースを作り出します。テストの結果に応じて、コース内のクラス(例えばS1、S2など)が変動することもあり、日々の学習への緊張感を維持する効果もあります。 - 組分けテスト:

目的は「総合的な学力測定とクラス編成」です。約5週間に一度、それまでの学習範囲すべてから出題される総合テストです。このテストの結果によって、S・C・B・Aといった大きなコース(クラス)が決定されます。生徒にとっては、これまでの努力が評価される重要な機会であり、上位クラスを目指すための大きなモチベーションとなります。塾側にとっては、生徒の学力レベルを正確に把握し、最適な学習環境を提供するための重要な指標となります。

合不合判定テスト

目的は「志望校の合格可能性の正確な判定」です。これは、小学6年生を対象に年数回実施される、四谷大塚の看板とも言える全国最大級の公開模擬試験です。

数万人が参加する膨大な母集団データに基づいているため、算出される偏差値や順位の信頼性は極めて高いとされています。このテストの真価は、単なるA判定、B判定といった結果だけではありません。志望校別に、過去の合格者・不合格者の成績データと自分の成績を詳細に比較分析した成績帳票が返却されます。どの分野の、どのレベルの問題で得点できれば合格ラインに届くのかが具体的にわかるため、受験本番までの残り期間で、何をすべきかを明確にするための戦略的なツールとして活用できます。

全国統一小学生テスト

目的は「学力測定の機会提供と学習意欲の喚起」です。塾生であるか否かを問わず、全国の小学生が無料で受験できるテストです。

中学受験をまだ考えていない子どもにとっては、全国の同級生の中での自分の立ち位置を知り、学習への興味を持つきっかけとなります。また、受験を考えている子どもにとっては、普段の塾のテストとは違うメンバーの中で自分の力を試す良い機会となります。四谷大塚がこのテストを通じて目指しているのは、自塾の生徒集めだけではなく、日本全体の学力向上への貢献と、未来を担う子どもたちに学ぶことの楽しさや目標を持つことの素晴らしさを伝えることにあります。この社会的な視野の広さが、塾としての信頼を支えています。

四谷大塚の最新中学受験合格実績

塾選びにおいて、合格実績は指導力の高さを測る重要な指標の一つです。四谷大塚は、長年にわたり多くの難関中学校に合格者を輩出してきました。ここでは、公式サイトで公表されている最新の合格実績(2024年入試)を基に、その強さを見ていきましょう。

※以下の実績は、四谷大塚の直営校舎だけでなく、YTnet提携塾、進学くらぶ(通信教育)など、四谷大塚の教材・システムを利用した生徒全体の合計人数です。

参照:四谷大塚公式サイト(2024年 中学入試 首都圏 合格実績)

難関中学校の合格実績

四谷大塚は、最難関校から中堅校まで、幅広いレベルの中学校に多くの合格者を出しているのが特徴です。特に首都圏の主要な難関校において、安定して高い実績を誇っています。

| 学校名 | 2024年 合格者数 |

|---|---|

| 開成 | 102名 |

| 麻布 | 63名 |

| 武蔵 | 44名 |

| 桜蔭 | 56名 |

| 女子学院 | 60名 |

| 雙葉 | 30名 |

| 駒場東邦 | 63名 |

| 海城 | 114名 |

| 早稲田 | 129名 |

| 慶應義塾普通部 | 56名 |

| 慶應義塾中等部 | 46名 |

| 豊島岡女子学園 | 134名 |

| 渋谷教育学園幕張 | 116名 |

| 渋谷教育学園渋谷 | 64名 |

| 栄光学園 | 58名 |

| 聖光学院 | 71名 |

この表からもわかるように、男女御三家をはじめとする最難関校から、早慶などの人気大学附属校、新興の進学校まで、非常にバランスの取れた合格実績を上げています。特定の学校に極端に特化するのではなく、幅広い層の生徒をそれぞれの志望校合格へと導いていることが、四谷大塚の総合力の高さを示しています。

男女御三家(開成・麻布・武蔵・桜蔭・女子学院・雙葉)の合格実績

中学受験の最高峰とされる男女御三家への合格者数は、塾のトップ層に対する指導力を示すバロメーターとなります。

- 男子御三家 合計:209名

- 開成:102名

- 麻布:63名

- 武蔵:44名

- 女子御三家 合計:146名

- 桜蔭:56名

- 女子学院:60名

- 雙葉:30名

男女合わせて355名もの生徒を御三家合格に導いているという事実は、四谷大塚のカリキュラムと指導システムが、最難関レベルの入試にも十分に対応できる高いレベルにあることを証明しています。特に、体系的な知識と深い思考力が問われる御三家の入試問題に対して、「予習シリーズ」で培われる自ら考える力や論理的思考力が有効に機能していると考えられます。

これらの実績は、これから中学受験を目指す子どもたちや保護者にとって、大きな安心材料となるでしょう。ただし、実績はあくまで全体の結果であり、大切なのはお子様自身がその塾の環境で学力を伸ばせるかどうかです。実績は参考の一つとしつつ、多角的な視点から塾選びを進めることが重要です。

【徹底比較】四谷大塚と他の大手塾との違い

中学受験塾を選ぶ際には、他の大手塾との違いを理解することが不可欠です。ここでは、首都圏の三大塾とも言われる「SAPIX」「早稲田アカデミー」「日能研」と四谷大塚を比較し、それぞれの特徴と立ち位置を明らかにします。

| 塾名 | カリキュラム | 教材 | 指導スタイル | 主な特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 四谷大塚 | 予習主義 | 予習シリーズ(体系的・網羅的) | 論理的・体系的 | 予習→授業→復習のサイクル。全国規模のテスト。通信教育あり。 |

| SAPIX | 復習主義 | オリジナルテキスト(スパイラル・発展的) | 生徒参加型・議論形式 | 授業中心。大量の宿題(復習)。最難関校に圧倒的な実績。 |

| 早稲田アカデミー | 予習主義 | 予習シリーズ+オリジナル教材 | 熱血・体育会系 | 四谷大塚のYTnet加盟塾。NN志望校別コースが強力。 |

| 日能研 | 授業中心 | オリジナルテキスト(本科教室) | データ重視・対話型 | 「学ぶ楽しさ」を重視。中堅校に強い。クラス分けが緩やか。 |

四谷大塚 vs SAPIX

SAPIXは、特に関東圏の最難関中学校への圧倒的な合格実績で知られる進学塾です。四谷大塚との最も大きな違いは、学習サイクルの考え方にあります。

- 学習サイクル:

- 四谷大塚: 「予習主義」です。家庭で予習をして授業に臨み、授業で理解を深め、テストで定着度を確認します。計画的に自学自習できることが求められます。

- SAPIX: 「復習主義」です。授業で初めて新しい単元を学び、その内容を定着させるための大量の宿題が家庭学習の中心となります。授業での集中力が非常に重要です。

- 教材:

- 四谷大塚: 「予習シリーズ」は解説が詳しく、自習しやすい体系的な構成です。

- SAPIX: 教材は毎回プリント形式で配布され、授業内で完結します。解説は比較的シンプルで、授業での講師の説明が理解の鍵となります。スパイラル方式が徹底されており、非常に速いペースで進みます。

- 向いている子:

- 四谷大塚は、自分で計画を立ててコツコツ学ぶのが得意な子、体系的に整理された知識を好む子に向いています。

- SAPIXは、処理能力が高く、大量の課題をこなせる子、授業でのライブ感や競争を楽しめる子に向いています。

四谷大塚 vs 早稲田アカデミー

早稲田アカデミーは、四谷大塚のYTnetに加盟しており、教材として「予習シリーズ」を共有しているという大きな共通点があります。学習カリキュラムの根幹は同じですが、指導スタイルや塾の雰囲気に明確な違いがあります。

- 指導スタイル・雰囲気:

- 四谷大塚: 講師は生徒の自主性を尊重し、論理的・体系的に指導する傾向があります。比較的落ち着いた雰囲気の校舎が多いです。

- 早稲田アカデミー: 「熱血指導」で知られ、講師が大きな声で生徒を鼓舞し、クラス全体で目標に向かって突き進むような、活気あふれる体育会系の雰囲気が特徴です。

- オリジナル要素:

- 四谷大塚: 「予習シリーズ」と「テストシステム」という確立されたシステムそのものが強みです。

- 早稲田アカデミー: 「予習シリーズ」に加え、「NN志望校別コース」という小6向けの強力なオリジナル講座があります。各難関校の入試問題を徹底的に分析し、その学校専門の対策を行うことで高い合格実績を上げています。

- 向いている子:

- 四谷大塚は、落ち着いた環境で、自分のペースで論理的に学びたい子に向いています。

- 早稲田アカデミーは、ハチマキを締めて頑張るような熱い雰囲気が好きな子、先生に引っ張ってもらいたい子に向いています。

四谷大塚 vs 日能研

日能研は、全国に校舎を展開する最大手の塾の一つで、「学ぶ楽しさ」を重視した指導で知られています。四谷大塚とは、学習へのアプローチや塾の文化が異なります。

- 学習サイクル・カリキュラム:

- 四谷大塚: 「予習主義」で、毎週の週テストで学習内容を定着させるサイクルです。カリキュラムの進度は比較的速めです。

- 日能研: 授業中心で、予習は必須ではありません。授業で学んだ内容を「学習力育成テスト(旧カリテ)」で確認します。知識の定着をじっくりと図るスタイルで、スパイラルも緩やかです。

- クラス分けと雰囲気:

- 四谷大塚: 約5週間に一度の「組分けテスト」でクラスが頻繁に変動し、競争環境が強いです。

- 日能研: クラス分けはありますが、四谷大塚ほど頻繁ではなく、比較的緩やかです。「チームで学ぶ」という雰囲気があり、アットホームな校舎が多いとされています。

- 実績の傾向:

- 四谷大塚は、最難関から中堅まで幅広く強いですが、特に上位層の指導に定評があります。

- 日能研は、中堅校に特に厚い実績を誇っており、「未来をつくる学び」を掲げ、単なる受験テクニックではない本質的な学力を育むことを目指しています。

- 向いている子:

- 四谷大塚は、競争を通じて成長したい子、明確な目標設定と計画的な学習が得意な子に向いています。

- 日能研は、競争が苦手な子、アットホームな雰囲気で学びの楽しさを感じながら勉強したい子に向いています。

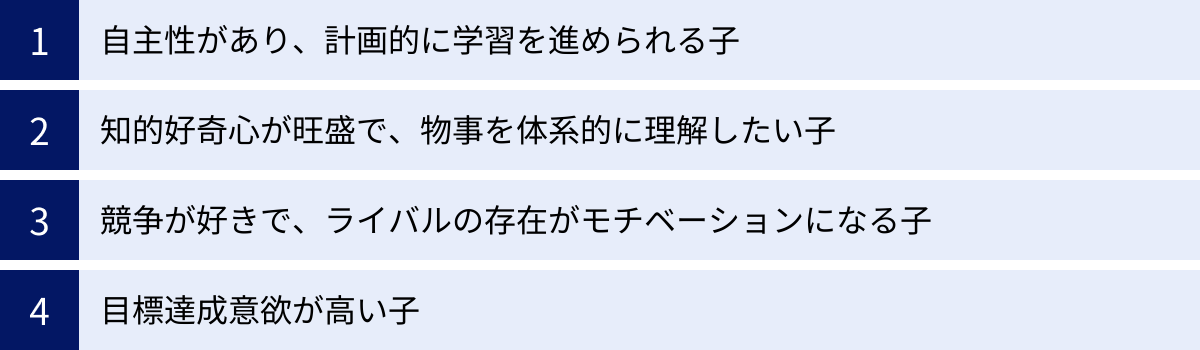

四谷大塚が向いている子・向いていない子の特徴

これまでの情報を総合すると、四谷大塚という塾のシステムが、どのようなお子様の成長を後押しし、逆にどのようなお子様には合わない可能性があるのかが見えてきます。塾選びは偏差値や合格実績だけでなく、お子様の性格や学習スタイルとの「相性」が最も重要です。

四谷大塚がおすすめな子のタイプ

以下の特徴を持つお子様は、四谷大塚のシステムを活用して大きく学力を伸ばせる可能性があります。

- 自主性があり、計画的に学習を進められる子

四谷大塚の「予習主義」を最大限に活かせるのは、言われなくても自分で机に向かい、コツコツと勉強を進められる子です。「来週の授業のために、今週はこのページの予習を終わらせておこう」といった見通しを立てて、計画的に学習できる子は、予習→授業→復習のサイクルをスムーズに回し、学力を飛躍的に向上させられます。 - 知的好奇心が旺盛で、物事を体系的に理解したい子

「予習シリーズ」は、なぜそうなるのかという理屈や背景まで丁寧に解説された、非常に体系的な教材です。物事の仕組みや繋がりを理解することに喜びを感じるような、知的好奇心が強い子にとっては、この教材は最高の知的な遊び道具となり得ます。丸暗記ではなく、本質的な理解を求めるタイプの子に非常にマッチします。 - 競争が好きで、ライバルの存在がモチベーションになる子

週ごとのテスト順位、組分けテストによるクラス昇降、全国規模のテストでの偏差値など、四谷大塚は自分の立ち位置を常に意識させる仕組みが整っています。「友達に負けたくない」「次のテストで上のクラスに行きたい」といった競争心をバネに努力できる子は、この環境で大きく成長できます。 - 目標達成意欲が高い子

「予習シリーズを1冊完璧にする」「週テストで満点を取る」「合不合判定テストで偏差値〇〇以上を取る」など、四谷大塚では短期から長期まで、様々なレベルの目標が設定しやすくなっています。明確な目標があった方が頑張れるという、達成意欲の高い子には最適な環境です。

四谷大塚が合わない可能性のある子のタイプ

一方で、以下のような特徴を持つお子様は、四谷大塚のシステムに馴染めず、苦労してしまう可能性があります。

- 受け身な学習姿勢で、指示待ちタイプの子

自分から予習に取り組む習慣がなく、「先生に言われたことだけをやる」という受け身な姿勢の子は、四谷大塚の予習主義についていくのが難しいかもしれません。予習をしていないと授業の効果が半減してしまうため、徐々に遅れを取り、勉強が嫌いになってしまうリスクがあります。手取り足取り、一から十まで教えてほしいタイプの子には、復習主義の塾の方が合っている場合があります。 - 競争やプレッシャーが極端に苦手な子

頻繁なテストやクラス分けによる競争環境は、お子様によっては大きなストレスとなります。テストの点数やクラスの昇降に一喜一憂しすぎてしまい、精神的に不安定になったり、自信を失ったりしてしまう子には、四谷大塚のシステムは酷かもしれません。アットホームで競争の緩やかな環境で、自分のペースで伸びるタイプのお子様もいます。 - 家庭での学習サポートが難しい場合

特に小学生中学年くらいまでは、予習の計画立てや進捗管理に、どうしても保護者のサポートが必要になる場面が多くなります。共働きで忙しいなど、家庭で学習を見る時間を十分に確保するのが難しい場合、お子様が予習のサイクルから脱落してしまう可能性があります。この点は、家庭の状況と合わせて冷静に判断する必要があります。 - 大量の課題をこなすのが苦手な子

予習、復習、テスト勉強と、四谷大塚で求められる学習量は決して少なくありません。一つ一つの課題にじっくり時間をかけて取り組みたいタイプの子にとっては、毎週のサイクルに追われて消化不良を起こしてしまう可能性があります。

最終的には、お子様本人に体験授業を受けさせて、「楽しかった」「わかりやすかった」と感じるかどうかが一番の判断基準になります。

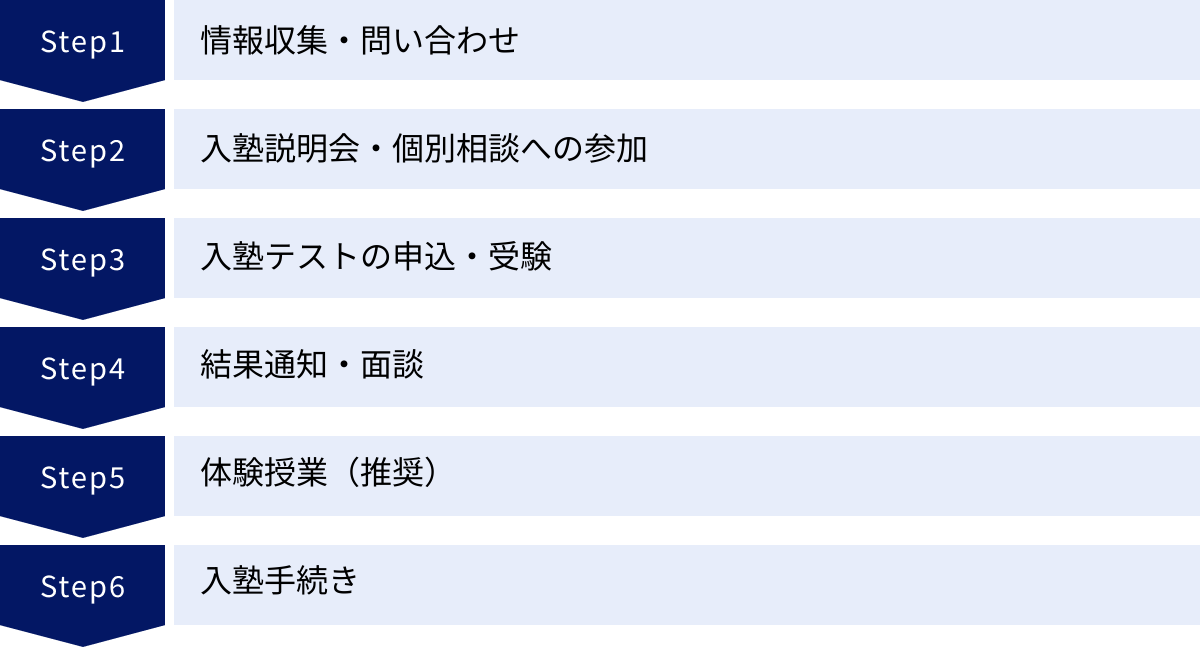

四谷大塚の入塾方法とテストについて

四谷大塚に興味を持ち、入塾を検討し始めた場合、どのような手続きを踏む必要があるのでしょうか。ここでは、入塾までの一般的な流れと、合否を左右する「入塾テスト」について解説します。

入塾までの流れ

四谷大塚への入塾は、通常、以下のステップで進んでいきます。校舎によって細部が異なる場合があるため、詳細は各校舎にご確認ください。

- 情報収集・問い合わせ

まずは公式サイトで資料を請求したり、最寄りの校舎のページを確認したりして、基本的な情報を集めます。電話やウェブサイトから、入塾説明会や個別相談の予約をします。 - 入塾説明会・個別相談への参加

多くの校舎で定期的に入塾説明会が開催されています。ここでは、四谷大塚の教育理念やカリキュラム、コース、料金体系などについて詳しい説明が聞けます。また、個別相談では、家庭の状況やお子様の学習に関する悩みを相談し、具体的なアドバイスをもらえます。この場で、校舎の雰囲気や講師の熱意を感じ取ることが重要です。 - 入塾テスト(リトルスクールは学力診断テスト)の申込・受験

入塾を希望する場合、入塾テストを受験する必要があります。(低学年のリトルスクールでは「学力診断テスト」と呼ばれることが多いです)。テストの日程は校舎によって異なりますので、事前に確認して申し込みます。 - 結果通知・面談

テスト後、数日以内に結果が通知されます。結果に基づいて、入塾の可否や、入塾する場合の適切なコース・クラスが判定されます。多くの校舎では、この結果を受けて保護者面談が行われ、テスト内容のフィードバックや今後の学習方針について話し合います。 - 体験授業(推奨)

正式な入塾手続きの前に、体験授業を受けることを強くお勧めします。実際の授業に参加することで、お子様自身が授業のスピードやクラスの雰囲気、先生との相性を肌で感じられます。「この塾で頑張りたい」というお子様の意志を確認する上で、最も大切なステップです。 - 入塾手続き

入塾を決めたら、校舎の案内に従って申込書類を提出し、入塾金や初月の授業料などを納入して手続きは完了です。

入塾テストの内容と難易度

入塾テストは、単に入塾できるかどうかを判断するだけでなく、お子様の現時点での学力を正確に把握し、最適なクラスに配置するための重要な診断です。

- 対象学年と科目:

新小学1年生から新小学6年生までが対象です。テスト科目は、主に国語と算数の2科目です。学年によっては、これまでの学習経験などをヒアリングする簡単な面接が加わることもあります。 - 出題範囲と難易度:

出題範囲は、原則としてその学年までに学校で習う内容が中心となります。ただし、単なる計算問題や漢字の書き取りだけでなく、文章を読んで考える問題や、少し応用的な思考力を問う問題も含まれます。

難易度は、決して「落とすためのテスト」ではありません。しかし、塾の授業にスムーズについていくために必要な基礎学力が備わっているかを確認するため、学校のカラーテストで常に80点以上を取れるくらいの学力が一つの目安とされています。特に、新4年生以降の本科コースの入塾テストは、中学受験を意識した内容となり、難易度が上がります。 - 対策方法:

特別な対策は必ずしも必要ありません。最も効果的な対策は、学校の教科書やドリルをきちんと復習し、基礎的な知識を盤石にしておくことです。漢字や計算といった基本を徹底し、文章題をじっくり読む練習をしておくと良いでしょう。過去問は公開されていませんが、市販の標準的なレベルの問題集を解いてみるのも有効です。

もし一度目のテストで基準に達しなかった場合でも、再挑戦が可能な場合が多いです。テストの結果を基に、どこを補強すればよいかのアドバイスをもらい、次に向けて対策を立てましょう。

四谷大塚に関するよくある質問

ここでは、四谷大塚への入塾を検討している保護者の方から特によく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。

宿題は多いですか?親のサポートは必要ですか?

A. 宿題の量は、少なくはありません。また、特に低・中学年のうちは親のサポートが重要になります。

四谷大塚の学習は「予習」が中心となるため、この予習そのものが家庭での大きな課題(宿題)となります。これに加えて、授業で扱った内容の復習や、漢字・計算の反復練習なども日々の課題として課されるため、トータルの学習量は多くなります。

親のサポートについては、お子様の学年や性格によって関わり方が変わってきます。

- 低学年(1〜3年生): 学習習慣を身につける大切な時期です。予習の計画を一緒に立てたり、教材を音読したり、丸付けをしたりといった、伴走型のサポートが必要になることが多いです。

- 高学年(4〜6年生): 子ども自身で学習を進める場面が増えますが、それでも学習計画の進捗管理、テストの解き直しの声かけ、そして何よりも精神的なサポートが重要です。特に成績が伸び悩んだ時や、テスト結果に落ち込んだ時に、励まし、支える存在であることが求められます。

「親が教える」必要は必ずしもありませんが、「親が見守り、管理し、励ます」という関わりは、四谷大塚のシステムをうまく活用する上で不可欠と言えるでしょう。

転塾や途中からの入塾は可能ですか?

A. はい、可能です。ただし、カリキュラムの遅れを取り戻す努力が必要です。

四谷大塚では、年度の途中からの入塾も随時受け入れています。他の塾からの転塾を考えている場合や、学年の途中から中学受験を決意した場合でも、入塾テストに合格すれば入塾できます。

ただし、注意点があります。四谷大塚のカリキュラムは独自の進度で進んでいるため、途中入塾の場合、それまでに塾で学習した単元が未習範囲となっていることがほとんどです。この未習範囲については、映像授業を活用したり、個別指導を併用したりして、自力でキャッチアップする必要があります。

そのため、途中入塾のタイミングとしては、学校の長期休暇中に行われる「季節講習(春期・夏期・冬期講習)」からの参加がおすすめです。季節講習はそれまでの復習が中心となることが多く、新しい環境や授業スタイルに慣れるための絶好の機会となります。

クラス分けはどのように決まりますか?

A. 入塾時のクラスは「入塾テスト」の結果で、入塾後のクラスは主に「組分けテスト」の結果で決まります。

- 入塾時: 受験した入塾テストの成績に基づいて、お子様の学力に最も適したクラス(S・C・B・Aコースなど)が決定されます。

- 入塾後: 約5週間に1度のペースで実施される「組分けテスト」が、クラス昇降の最も重要な基準となります。このテストはそれまでの学習範囲の総合的な実力を測るもので、テスト結果の偏差値や順位によって、次の5週間の所属クラスが再編成されます。

このクラス分けシステムは、常に自分の学力に合ったレベルの授業を受けられるというメリットがある一方で、生徒にとっては常に競争に晒されるという側面も持ち合わせています。クラスが上がることは大きな喜びと自信に繋がりますが、下がった場合はモチベーションの低下を招くこともあります。このシステムがお子様の性格に合っているかどうかを、慎重に見極めることが大切です。

まとめ:自分に合うか見極めて四谷大塚を検討しよう

この記事では、中学受験の名門「四谷大塚」について、その特徴から評判、料金、合格実績に至るまで、多角的に詳しく解説してきました。

四谷大塚の最大の強みは、以下の3点に集約されます。

- 質の高いオリジナル教材「予習シリーズ」: 自学自習の力を育む、体系的で網羅性の高い教材。

- 精度の高いテストシステム: 週テストから合不合判定テストまで、学力を正確に測り、学習の指針を示す。

- 豊富なデータに基づく指導: 60年以上の歴史で蓄積されたデータに基づいた、的確な進路指導。

これらの優れたシステムは、多くの中学受験生を志望校合格へと導いてきました。しかし、その一方で、「予習」を前提とした学習スタイルは、お子様の自主性と家庭のサポートが不可欠であり、校舎による質の差や、競争環境がプレッシャーとなり得るといった注意点も存在します。

結局のところ、どんなに優れた塾であっても、すべての子どもにとって「最高の塾」であるとは限りません。中学受験の塾選びで最も大切なのは、合格実績や評判に惑わされず、お子様の性格や学習スタイル、そしてご家庭の教育方針やライフスタイルに合っているかどうかを冷静に見極めることです。

四谷大塚が気になっているのであれば、まずは資料請求や説明会への参加から始めてみましょう。そして、必ずお子様本人を体験授業に参加させてください。実際の授業の雰囲気や講師との相性を肌で感じ、「ここで頑張りたい」とお子様自身が前向きに思えるかどうかが、長い受験勉強を乗り切るための最も大きな力となります。

この記事が、皆様の後悔のない塾選びの一助となれば幸いです。