大学受験において、理系学部の多くの受験生にとって化学は避けて通れない重要な科目です。しかし、「覚えることが多すぎる」「計算問題が苦手」「何から手をつければいいか分からない」といった悩みを抱える受験生は少なくありません。そんな化学の学習を力強くサポートしてくれるのが、自分に合った参考書です。

世の中には数多くの化学の参考書があふれており、どれを選べば良いのか迷ってしまうのも無理はありません。自分に合わない参考書を選んでしまうと、学習効率が下がるだけでなく、化学そのものへの苦手意識を増幅させてしまう可能性すらあります。

この記事では、大学受験の化学で成果を出すために、現在の学力レベルや志望校、学習目的に合わせた最適な参考書の選び方から、具体的なおすすめ参考書をレベル別に詳しく紹介します。さらに、参考書を最大限に活用するための効率的な勉強法や、受験生が抱きがちな疑問にもお答えします。

この記事を最後まで読めば、あなたが今やるべきこと、そして相棒とすべき一冊が明確になるはずです。化学を得意科目にして、志望校合格を掴み取りましょう。

目次

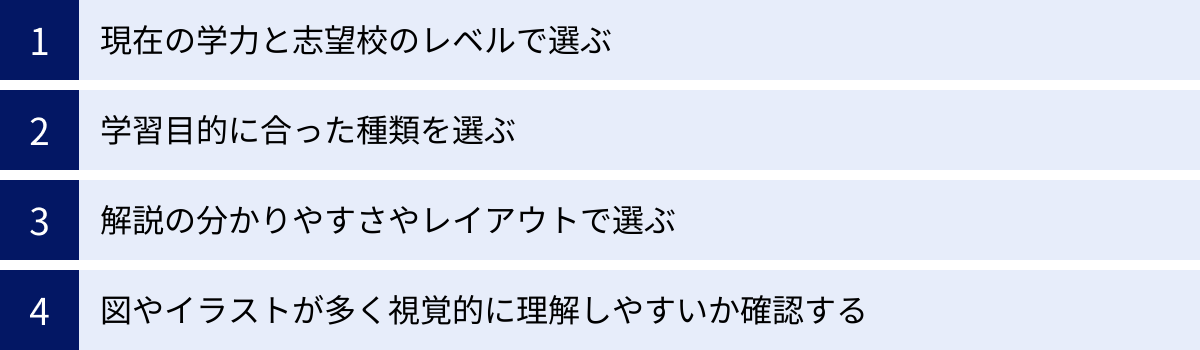

大学受験向け化学の参考書の選び方

化学の参考書選びは、大学受験の成否を分けると言っても過言ではありません。膨大な参考書の中から「自分にとって最高の一冊」を見つけ出すための、具体的で実践的な選び方を解説します。正しい選び方を知ることで、無駄な時間や労力をかけずに、最短ルートで成績を向上させることが可能になります。

現在の学力と志望校のレベルで選ぶ

参考書選びで最も重要なのが、現在の自分の学力と、目標とする志望校のレベルを正確に把握し、そのギャップを埋めるのに最適な一冊を選ぶことです。背伸びをして難しすぎる参考書を選んだり、逆に簡単すぎるものを選んで時間を浪費したりするのは避けなければなりません。

まず、自分の学力を客観的に評価しましょう。最も信頼できる指標は、全国模試の偏差値や得点率です。学校の定期テストも参考になりますが、出題範囲が限られているため、総合的な学力を測るには模試の結果を重視するのがおすすめです。

次に、志望校のレベルを把握します。大学受験における化学のレベルは、大きく以下の4段階に分けられます。

- 入門レベル: 化学に強い苦手意識がある、あるいは高校の授業に全くついていけていない状態。偏差値で言えば40未満が目安です。まずは化学の基本的な考え方や用語に慣れることが最優先課題となります。

- 基礎レベル(共通テスト・中堅私大): 共通テストで安定して6〜7割以上の得点を目指す、あるいは日東駒専・産近甲龍レベルの私立大学を志望する層です。教科書レベルの知識を確実に理解し、基本的な問題をミスなく解ける力が必要です。

- 標準レベル(GMARCH・関関同立・地方国公立): GMARCHや関関同立、そして多くの地方国公立大学を目指す層です。教科書の範囲を越えた、やや応用的な知識や思考力が問われる問題に対応できる力が必要になります。標準的な入試問題で合格点を取るための演習が中心となります。

- 応用レベル(東大・京大・早慶・医学部): 東京大学、京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学といった最難関大学や医学部を目指す層です。標準レベルの知識を前提として、高度な考察力、計算力、そして初見の問題に対応する応用力が求められます。複雑な設定の問題や、深い知識を問う問題に対応する演習が必須です。

最も避けるべきなのは、現在の自分のレベルからかけ離れた、難易度の高い参考書に手を出すことです。例えば、基礎が固まっていないのに、応用レベルの問題集に挑戦しても、解説を読んでも理解できず、時間を無駄にするだけです。それどころか、「自分には化学は向いていない」と自信を失い、モチベーションの低下につながる危険性があります。

まずは自分の現在地を正確に知り、志望校のレベルを見据えた上で、「少し頑張れば理解できる」と感じるレベルの参考書から始めることが、着実にステップアップしていくための鍵となります。

学習目的に合った種類を選ぶ

化学の参考書は、その役割によって大きく「講義系」「問題集」「網羅系」の3種類に分けられます。それぞれの特徴を理解し、自分の学習段階や目的に合わせて使い分けることが、効率的な学習につながります。

| 種類 | 主な目的 | おすすめの学習段階 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 講義系参考書 | 知識のインプット・理解 | 学習初期・苦手分野の克服 | 語り口調で分かりやすく、図やイラストを多用して「なぜそうなるのか」を解説 |

| 問題集 | 知識のアウトプット・定着 | インプット後・演習量の確保 | 知識を使う練習、解法パターンの習得、時間配分の練習 |

| 網羅系参考書 | 知識の補完・深化 | 演習中・発展学習 | 辞書のように使用。詳細な情報や発展的な内容を掲載 |

講義系参考書:授業の補習や苦手克服に

講義系参考書は、化学の現象や法則について「なぜそうなるのか」という根本的な部分を、まるで予備校講師の授業を受けているかのように分かりやすく解説してくれる参考書です。

学校の授業が早すぎてついていけない人、化学をゼロから学び始める人、特定の分野に強い苦手意識がある人にとって、最初の心強い味方となります。多くの講義系参考書は、難しい専門用語をかみ砕いて説明したり、豊富なイラストや図解を用いたり、キャラクターの対話形式で話を進めたりと、初学者が挫折しないような工夫が凝らされています。

学習の初期段階では、まずこの講義系参考書を通読し、化学の全体像を掴むことから始めましょう。重要なのは、ただ文字を追うのではなく、書かれている内容を自分の頭で理解し、人に説明できるレベルを目指すことです。分からない箇所があれば、付箋を貼るなどして、繰り返し読み込みましょう。このインプットの質が、後の問題演習の効果を大きく左右します。

問題集:アウトプットで知識を定着させる

講義系参考書で知識をインプットしたら、次は問題集を使ってアウトプットする段階に移ります。知識は、実際に使ってみて初めて「自分のもの」として定着します。 問題集は、インプットした知識が本当に理解できているかを確認し、解法パターンを体に染み込ませるためのトレーニングツールです。

問題集も、参考書と同様にレベル別に分かれています。教科書レベルの基本問題が中心のものから、実際の入試問題を多数収録したハイレベルなものまで様々です。ここでも、自分の学力に合ったレベルの問題集を選ぶことが重要です。

効果的な使い方は、講義系参考書で学んだ単元に対応する問題をすぐに解いてみることです。この「インプット→即アウトプット」のサイクルを繰り返すことで、記憶は強固になります。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを徹底的に分析しましょう。計算ミスなのか、知識が曖昧だったのか、問題文の読み間違いなのか。原因を特定し、講義系参考書に戻って復習することで、同じミスを繰り返さなくなります。

網羅系参考書:辞書として使い、深い知識を得る

網羅系参考書は、高校化学の範囲をほぼすべてカバーし、教科書よりもはるかに詳細な情報や発展的な内容まで掲載している、いわば「化学の百科事典」のような存在です。代表的なものに『化学の新研究』などがあります。

このタイプの参考書は、最初から通読するものではありません。その情報量の多さから、初学者が1ページ目から読もうとすると、間違いなく挫折します。網羅系参考書の真価は、問題演習や過去問に取り組む中で出てきた疑問点や、より深く知りたい事項を調べる際の「辞書」として使うことで発揮されます。

例えば、問題集の解説を読んでも納得できない部分があった時、その単元を網羅系参考書で引いてみると、より根本的な原理や背景知識、関連事項まで詳しく解説されています。これにより、断片的だった知識がつながり、より深い理解を得られます。難関大学では、こうした参考書の隅に書かれているような細かい知識が問われることもあるため、上位層の受験生にとっては必須のアイテムと言えるでしょう。

解説の分かりやすさやレイアウトで選ぶ

参考書の内容がどれだけ優れていても、その解説が自分にとって分かりにくければ意味がありません。解説の分かりやすさは、学習のモチベーションを維持する上で非常に重要な要素です。

「分かりやすい」の基準は人それぞれです。堅い文章で論理的に説明されている方が頭に入る人もいれば、親しみやすい口語調で書かれている方が理解しやすい人もいます。自分に合った語り口の参考書を見つけることが大切です。

また、レイアウトも見逃せないポイントです。文字の大きさ、行間、色の使い方、余白の量などが、読みやすさや学習意欲に大きく影響します。例えば、文字がぎっしり詰まった参考書は、見るだけで疲れてしまうかもしれません。一方で、フルカラーで図やイラストが豊富な参考書は、視覚的に楽しく学習を進められます。

可能であれば、実際に書店に足を運び、いくつかの参考書を手に取って中身を比較検討することを強くおすすめします。数ページ読んでみて、「これなら続けられそう」と直感的に思えるかどうかが、良い参考書選びの重要な指標になります。

図やイラストが多く視覚的に理解しやすいか確認する

化学という科目は、分子の立体構造や化学反応のメカニズム、実験器具の操作など、目に見えない抽象的な概念を多く扱います。これらの概念を文章だけで完全に理解するのは非常に困難です。

そこで重要になるのが、図やイラスト、写真の豊富さです。視覚情報は、文字情報よりも直感的に理解しやすく、記憶にも残りやすいという大きなメリットがあります。

例えば、有機化学の異性体を学ぶ際、文章で説明されてもイメージが湧きにくいですが、分子モデルのイラストがあれば一目瞭然です。無機化学で様々な物質の色や沈殿を覚える際も、カラー写真があれば記憶の助けになります。理論化学の複雑な平衡の概念も、模式図で示されることで理解が格段に進みます。

特に化学が苦手な人ほど、図やイラストを多用し、視覚的な理解を助けてくれる参考書を選ぶべきです。学習のハードルが下がり、難しい内容にも取り組みやすくなるでしょう。参考書を選ぶ際には、解説の文章だけでなく、どれだけ視覚的な工夫が凝らされているかという点も、ぜひチェックしてみてください。

【入門編】化学が苦手な人におすすめの参考書4選

「化学」と聞いただけでアレルギー反応が出てしまう人、高校の授業がちんぷんかんぷんで、どこから手をつけていいか分からないという受験生は少なくありません。このセクションでは、そんな化学が苦手な人や、ゼロから学び直したい人に向けた「入門編」の参考書を4冊厳選して紹介します。これらの参考書は、難しい化学の世界への扉を優しく開いてくれる、最初の頼れるパートナーとなるはずです。

| 参考書名 | 対象レベル | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 宇宙一わかりやすい高校化学シリーズ | 超初学者〜 | 豊富なイラストとキャラクターによる対話形式。見開き完結型でテンポよく進められる。 |

| 鎌田の化学基礎をはじめからていねいに | 初学者〜 | 人気予備校講師による語り口調の講義。別冊のまとめノートが復習に便利。 |

| 岡野の化学が初歩からしっかり身につく | 初学者〜 | 化学基礎と化学を1冊でカバー。基礎の基礎から網羅的に学べる。 |

| 視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録 | 全レベル | 豊富な写真や図を掲載した資料集。視覚的な理解と記憶の定着を助ける。 |

① 宇宙一わかりやすい高校化学シリーズ

『宇宙一わかりやすい高校化学』(理論化学、無機化学、有機化学の3分冊)は、その名の通り、「分かりやすさ」を極限まで追求した講義系の参考書です。化学に対して強い苦手意識を持つ受験生が、最初の一歩を踏み出すのに最適な一冊と言えるでしょう。

■ 概要と特徴

この参考書の最大の特徴は、全ページフルカラーで、豊富なイラストや図、そして親しみやすいキャラクターによる対話形式で解説が進む点です。左ページに図解メインの解説、右ページに要点をまとめた文章という見開き完結の構成になっており、テンポよく学習を進められます。難しい化学用語も、日常の出来事に例えるなど、初学者でもイメージしやすいようにかみ砕いて説明されています。

■ おすすめポイント

とにかく化学が嫌い、見るのも嫌だという人でも、まるで漫画を読むような感覚で読み進めることができます。学習のハードルを極限まで下げてくれるため、化学アレルギーを克服するのに最適です。また、別冊の「ポイントチェック」で、学んだ内容をすぐに簡単な問題で確認できるため、知識の定着も図りやすい設計になっています。

■ 使い方と注意点

まずは、気楽な気持ちで通読することから始めましょう。細部を完璧に暗記しようとせず、まずは化学の全体像や「面白いな」と思える部分を見つけることを目標にします。一通り読み終えたら、次に紹介するような、もう少し本格的な講義系参考書や基礎的な問題集に進むのが王道のルートです。この参考書だけで入試問題を解けるようにはなりませんが、化学学習の土台となる「楽しい」という気持ちを育んでくれる非常に価値のある一冊です。

(参照:株式会社Gakken公式サイト)

② 鎌田の化学基礎をはじめからていねいに

東進ハイスクールの人気講師、鎌田真彰先生による『鎌田の化学基礎をはじめからていねいに』は、多くの受験生から絶大な支持を得ている講義系参考書です。こちらは「化学基礎」の範囲を扱っており、同シリーズの『鎌田の理論化学の講義』『福間の無機化学の講義』『鎌田の有機化学の講義』へと繋がっていきます。

■ 概要と特徴

まるで鎌田先生の授業をライブで受けているかのような、熱意あふれる語り口調で解説が進むのが特徴です。なぜそうなるのかという根本原理から丁寧に説明してくれるため、丸暗記に頼らない本質的な理解が深まります。重要事項は赤字や太字で強調されており、メリハリのある学習が可能です。

■ おすすめポイント

別冊として「要点整理ノート」が付属しており、本文で学んだ内容がコンパクトにまとめられています。このノートは、通学中の電車内での復習や、試験直前の見直しに非常に役立ちます。また、各セクションの最後には簡単な確認問題が設けられており、インプットとアウトプットをスムーズに連携させられます。

■ 使い方と注意点

学校の授業でつまずいてしまった部分や、これから習う範囲の予習として使うのが効果的です。まずは本文を熟読し、講義の流れを掴みます。その後、別冊ノートを使って知識を整理し、確認問題で定着度を測りましょう。この一冊を完璧にすれば、化学基礎の範囲はかなり得意になっているはずです。ただし、これはあくまで「化学基礎」の参考書なので、理系の本格的な入試に対応するには、この後に続く理論・無機・有機の各シリーズに進む必要があります。

(参照:株式会社ナガセ 東進ブックス公式サイト)

③ 岡野の化学が初歩からしっかり身につく

『岡野の化学が初歩からしっかり身につく』は、こちらも人気講師である岡野雅司先生による講義系参考書です。この参考書は、1冊で「化学基礎」と「化学」の両方の範囲をカバーしているのが大きな特徴です。

■ 概要と特徴

「化学は暗記科目ではない」という著者の信念に基づき、徹底して「理解」を重視した構成になっています。化学の法則や現象の根本にある理屈を、非常に丁寧かつロジカルに解説してくれます。説明はやや硬派で、イラストの多さでごまかすのではなく、正統派の解説で勝負している印象です。

■ おすすめポイント

「なぜ?」を大切にする受験生にとって、非常に満足度の高い一冊です。物事の背景や原理原則から理解したいという知的好奇心を満たしてくれます。また、化学基礎と化学が1冊にまとまっているため、分野間の繋がりを意識しながら学習を進められるというメリットがあります。例えば、理論化学で学んだ「化学平衡」が、無機化学や有機化学でどのように応用されるのかをシームレスに理解できます。

■ 使い方と注意点

情報量が多いため、一気にすべてを終わらせようとせず、計画的に進めることが大切です。まずは「理論化学」の分野から読み進め、土台を固めましょう。本書をマスターすれば、共通テストレベルはもちろん、中堅私大レベルにも十分対応できる基礎力が身につきます。ただし、問題演習の機能は限定的なので、本書と並行して基礎レベルの問題集に取り組むことが不可欠です。

(参照:株式会社KADOKAWA公式サイト)

④ 視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録

『視覚でとらえるフォトサイエンス化学図録』は、講義系参考書や問題集とは少し毛色の違う「資料集」です。しかし、化学の学習効率を上げる上で、非常に強力な武器となります。

■ 概要と特徴

物質の色、炎色反応、沈殿、実験器具、工業的な製法(ハーバー・ボッシュ法など)のプラント写真など、化学に関連するあらゆる事象が美しいカラー写真や精緻な図でまとめられています。 教科書や参考書の文章だけではイメージしにくい内容を、視覚的に補完してくれる役割を果たします。

■ おすすめポイント

特に暗記事項が多い無機化学の分野で絶大な効果を発揮します。例えば、「硫酸銅(II)水溶液は青色で、水酸化ナトリウム水溶液を加えると水酸化銅(II)の青白い沈殿が生じる」という文章を文字で覚えるだけでなく、実際にその色を写真で見ておくことで、記憶の定着度が格段に向上します。また、有機化合物の構造や、高分子化合物のモデルなども、豊富なビジュアルで理解を助けてくれます。

■ 使い方と注意点

この図録を単体で学習のメインに据えるのではなく、常に机の脇に置き、講義系参考書や問題集で新しい単元を学ぶ際に、関連するページを開いて参照する「サブ教材」として活用しましょう。学習の合間にパラパラとめくるだけでも、知識の整理や新たな発見があり、学習が楽しくなる効果も期待できます。受験会場に持っていくことはできませんが、受験直前期まであなたの知識を盤石なものにしてくれる一冊です。

(参照:数研出版株式会社公式サイト)

【基礎編】共通テスト・中堅私大レベルにおすすめの参考書4選

入門編の参考書で化学の基本的な考え方に慣れたら、次はいよいよ本格的な入試対策の入り口である「基礎編」に進みます。このレベルの目標は、共通テストで安定して高得点を取ること、そして日東駒専や産近甲龍といった中堅私大の入試で合格点を確保することです。ここでは、インプットした知識を確実に得点力に結びつけるための、良質な問題集を中心に4冊紹介します。

| 参考書名 | 対象レベル | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 化学基礎問題精講 | 基礎〜標準 | 厳選された良問。「精講」による解法のポイント解説が秀逸。 |

| リードLightノート化学 | 教科書〜基礎 | 書き込み式で知識を確認。教科書傍用問題集として最適。 |

| センサー総合化学 | 基礎〜標準 | 問題数が豊富で網羅性が高い。学校採用も多い定番問題集。 |

| 化学レベル別問題集2 基礎編 | 基礎 | レベル別構成でステップアップしやすい。丁寧な解説が特徴。 |

① 化学基礎問題精講

「問題精講」シリーズは、その名の通り、少数精鋭の「良問」を通じて、解法の「エッセンス」を学ぶことをコンセプトにした問題集です。その中でも『化学基礎問題精講』は、共通テストや中堅私大レベルの対策を始めるのに最適な一冊です。

■ 概要と特徴

各問題は見開き構成になっており、左ページに問題、右ページに解答・解説が掲載されています。最大の特徴は、「精講」と名付けられた、問題を解く上での考え方や着眼点をまとめたコラムです。単に解き方を暗記するのではなく、「なぜそのように考えるのか」「どこに注目すれば解法の糸口が見つかるのか」といった思考プロセスを学ぶことができます。

■ おすすめポイント

収録されている問題数は多くありませんが、一問一問がその単元の重要事項を網羅するように巧みに作られています。そのため、効率的に必須の解法パターンを習得したい受験生に最適です。解説も非常に丁寧で、独学でもつまずきにくいように配慮されています。コンパクトなサイズなので、持ち運びやすく、隙間時間での学習にも向いています。

■ 使い方と注意点

講義系の参考書でインプットを終えた単元から、対応する問題を解いていきましょう。最初は解けなくても構いません。大切なのは、解答解説と「精講」を熟読し、その問題の核心を理解することです。そして、必ず何も見ずに自力で解けるようになるまで、繰り返し演習してください。この一冊を完璧にすれば、化学の基礎力は相当なレベルに達しますが、これだけでは演習量が不足する可能性があるため、後述の『化学重要問題集』など、より網羅性の高い問題集へ接続する必要があります。

(参照:株式会社旺文社公式サイト)

② リードLightノート化学

『リードLightノート化学』は、教科書を発行している数研出版の、いわゆる「教科書傍用問題集」です。教科書レベルの知識を、穴埋めや一問一答形式で着実に定着させることを目的としています。

■ 概要と特徴

ノートという名前の通り、直接書き込みながら学習を進める形式が特徴です。各単元は「要点のまとめ」と「確認問題」で構成されています。要点のまとめは空欄補充形式になっており、教科書や講義系参考書で学んだ知識をアウトプットしながら整理できます。確認問題も、基本的な用語の定義を問うものや、簡単な計算問題が中心です。

■ おすすめポイント

手を動かしながら覚えることで、知識が定着しやすくなります。講義系参考書を読んだだけでは知識が曖昧なままになっている、という受験生に特におすすめです。授業の復習や定期テスト対策にも最適で、このノートを完璧に仕上げることで、教科書レベルの内容は完全にマスターできます。

■ 使い方と注意点

学校の授業や講義系参考書の学習と並行して進めるのが最も効果的です。学んだ範囲をその日のうちにこのノートで復習する習慣をつけましょう。ただし、本書はあくまで基礎知識の確認がメインであり、入試レベルの応用問題には対応していません。したがって、このノートで基礎を固めた後は、必ず『問題精講』や『重要問題集』といった本格的な入試問題集に進む必要があります。

(参照:数研出版株式会社公式サイト)

③ センサー総合化学

『センサー総合化学』は、多くの高校で教科書傍用問題集として採用されている、非常にポピュラーな問題集です。その圧倒的な網羅性と問題数が最大の特徴です。

■ 概要と特徴

基本問題から応用問題まで、幅広いレベルの問題が多数収録されています。問題は「基本問題」「応用問題」などにレベル分けされており、自分の目標に合わせて取り組む問題を選択できます。教科書の内容に準拠しているため、学校の授業の進度に合わせて使いやすいのもメリットです。

■ おすすめポイント

とにかくたくさんの問題を解きたい、演習量を確保して知識を定着させたい、というニーズに応えてくれます。すべての問題を解けば、かなりの実力がつくことは間違いありません。学校で配布されている場合は、わざわざ別の問題集を買わずとも、これを徹底的にやり込むことで、共通テストや中堅私大レベルは十分に突破可能です。

■ 使い方と注意点

問題数が非常に多いため、すべてを完璧にしようとすると時間がかかりすぎる可能性があります。まずは自分のレベルに合った「基本問題」に絞って完璧にし、余裕があれば「応用問題」に進むなど、計画的に取り組むことが重要です。解説は比較的シンプルなので、分からない問題に遭遇した場合は、講義系参考書や『化学の新研究』のような網羅系参考書で調べる習慣をつけましょう。

④ 化学レベル別問題集2 基礎編

東進ブックスの「レベル別問題集」シリーズは、その名の通り、志望校のレベルに合わせて段階的にステップアップできる構成が人気の問題集です。その中でも『レベル別2 基礎編』は、共通テスト・中堅私大レベルに焦点を当てています。

■ 概要と特徴

実際の入試問題の中から、このレベルの受験生が確実に解けるようになっておくべき良問が厳選されています。最大の特徴は、非常に丁寧で分かりやすい解説です。問題の解法だけでなく、背景知識や関連事項まで詳しく説明されており、問題を解きながら知識を深めることができます。

■ おすすめポイント

自分の現在のレベルと目標が明確な受験生にとって、非常に使いやすい問題集です。無駄なく、効率的に実力を伸ばすことができます。「レベル1」から順番に取り組むことで、着実にステップアップしている実感を得やすく、モチベーションの維持にも繋がります。独学で化学を進めている受験生にとって、丁寧な解説は心強い味方になるでしょう。

■ 使い方と注意点

まずは自力で問題を解き、答え合わせをした後、解説をじっくり読み込みましょう。特に、なぜその答えになるのか、別の解法はないのか、といった点を意識しながら読むと効果的です。この『基礎編』が完璧になったら、次は『レベル3 標準編』へとスムーズに移行できます。シリーズで学習を進めることで、参考書間のギャップに悩むことなく学習を続けられます。

(参照:株式会社ナガセ 東進ブックス公式サイト)

【標準編】GMARCH・関関同立レベルにおすすめの参考書4選

基礎固めを終え、いよいよ本格的な入試対策の中核へと進むのが「標準編」です。このレベルの目標は、GMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)や関関同立(関西・関西学院・同志社・立命館)といった難関私立大学、そして多くの地方国公立大学の入試で合格点を勝ち取ることです。標準的ながらも、思考力を問う良問に数多く触れ、確固たる実力を養成するための参考書を4冊紹介します。

| 参考書名 | 対象レベル | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 化学重要問題集 | 標準〜応用 | 多くの進学校で採用される定番問題集。A・B問題のレベル分けが明確。 |

| 化学[化学基礎・化学] 標準問題精講 | 標準〜応用 | 基礎問の上位版。解説が非常に丁寧で、思考プロセスを学べる。 |

| 国公立標準問題集CanPass化学 | 標準 | 国公立二次試験の標準的な良問を厳選。記述対策にも有効。 |

| 化学レベル別問題集3 標準編 | 標準 | レベル別シリーズのGMARCHレベル。着実なステップアップに最適。 |

① 化学重要問題集

『化学重要問題集 化学基礎・化学』は、大学受験化学の問題集としては最も有名で、多くの進学校で採用されている定番中の定番です。受験生のバイブルとも言えるこの一冊を完璧に仕上げれば、大半の大学の入試に対応できる実力が身につきます。

■ 概要と特徴

A問題とB問題の2段階構成になっています。A問題は、入試の標準レベルで、絶対に落とせない必須問題が揃っています。一方、B問題は、難関大学で出題されるような応用・発展問題で、思考力や計算力が試されます。理論・無機・有機の全範囲から、良質で典型的な入試問題がバランス良く網羅されています。

■ おすすめポイント

この一冊をやり込むことで、入試で問われるほぼすべての解法パターンに触れることができます。多くの受験生が使っているため、自分の立ち位置を把握しやすいというメリットもあります。解説は比較的簡潔ですが、要点は押さえられており、ある程度基礎力がある受験生にとっては、テンポよく学習を進められます。

■ 使い方と注意点

まずはA問題を完璧にすることを目指しましょう。最低でも3周は繰り返し、どの問題もスラスラ解ける状態にすることが目標です。A問題が完璧になったら、志望校のレベルに応じてB問題に進みます。GMARCH・関関同立レベルであれば、B問題も半分以上は解けるようにしておきたいところです。解説がシンプルなので、分からない部分は講義系参考書や『化学の新研究』で徹底的に調べるという自学自習の姿勢が不可欠です。基礎が固まっていないうちに取り組むと挫折する可能性が高いので、必ず基礎レベルの問題集を終えてから接続してください。

(参照:数研出版株式会社公式サイト)

② 化学[化学基礎・化学] 標準問題精講

『化学[化学基礎・化学] 標準問題精講』は、『基礎問題精講』の上位版にあたる問題集です。重要問題集と並び称されるハイレベルな一冊ですが、解説の丁寧さにおいてはこちらに軍配が上がります。

■ 概要と特徴

難関大学の入試問題から、思考力を鍛えるのに最適な良問が厳選されています。各問題には「必修問題」「実戦問題」といったレベル表示があり、目標に応じて取り組む問題を選べます。最大の特徴は、「精講」というコーナーで、問題を解くための考え方のプロセスや背景知識、さらには別解までが非常に詳しく解説されている点です。

■ おすすめポイント

「なぜそう解くのか?」という理屈を深く理解したい受験生に最適です。重要問題集の解説が物足りないと感じる人や、独学で難関大を目指す人にとって、非常に心強い味方となります。単に問題を解けるようになるだけでなく、初見の問題にも対応できる「化学的思考力」そのものを鍛えることができます。

■ 使い方と注意点

収録されている問題はどれも骨太なので、じっくり時間をかけて一問一問と向き合う姿勢が大切です。解答を見て終わりにするのではなく、「精講」を隅々まで読み込み、そのエッセンスを自分のものにしましょう。問題数は重要問題集よりも少ないため、網羅性の面では一歩譲ります。したがって、過去問演習などを通じて、演習量を補う必要があります。到達レベルは非常に高いので、GMARCH・関関同立はもちろん、早慶レベルまで対応可能です。

(参照:株式会社旺文社公式サイト)

③ 国公立標準問題集CanPass化学基礎+化学

『国公立標準問題集CanPass化学基礎+化学』は、その名の通り、全国の国公立大学の二次試験対策に特化した問題集です。

■ 概要と特徴

実際の国公立大学の過去問の中から、合否を分ける標準的なレベルの良問を厳選して収録しています。国公立大学の入試では、単に答えを出すだけでなく、考え方のプロセスを記述させる問題や、実験考察問題が頻出します。本書は、そうした形式の問題に慣れるのに最適です。

■ おすすめポイント

志望校が地方国公立大学の受験生にとっては、まさに対策のど真ん中となる問題集です。 GMARCH・関関同立などの私大と国公立大では、問題の傾向が異なる場合があるため、早い段階から志望校の形式に合わせた演習を積むことは非常に重要です。本書に取り組むことで、記述式の答案の書き方や、長い問題文から情報を正確に読み取る訓練ができます。

■ 使い方と注意点

国公立大学志望者は、重要問題集などと並行して、あるいは一通り終えた後に取り組むと良いでしょう。解答を作成する際は、単に答えを出すだけでなく、論理的な答案を作成する練習を心がけてください。私立大学専願の受験生にとっては、優先度はやや下がりますが、思考力を鍛える良問が多いため、余裕があれば取り組む価値はあります。

(参照:駿台文庫公式サイト)

④ 化学レベル別問題集3 標準編

東進ブックスの「レベル別問題集」シリーズの3冊目、『化学レベル別問題集3 標準編』です。GMARCH・関関同立、中堅国公立レベルに照準を合わせた構成になっています。

■ 概要と特徴

このレベルの大学の入試で頻出する典型問題を中心に、合格点を取るために必要な問題がバランス良く収録されています。シリーズ共通の強みである丁寧で分かりやすい解説は健在で、なぜその解法を選択するのか、注意すべき点はどこか、といったポイントが詳しく説明されています。

■ おすすめポイント

『レベル2 基礎編』からスムーズにステップアップできるため、学習の連続性を保ちやすいのが大きなメリットです。「基礎編は完璧になったけど、いきなり重要問題集はハードルが高い」と感じる受験生にとって、ちょうど良い橋渡し役となってくれます。着実に実力を積み上げている実感を得ながら、無理なく難関大レベルに到達できます。

■ 使い方と注意点

基本的な使い方は他のレベル別問題集と同様です。まずは自力で解き、丁寧な解説を読んで理解を深め、解けなかった問題は必ず解き直す、というサイクルを徹底しましょう。この一冊を完璧にすれば、GMARCH・関関同立レベルの入試で十分に戦える実力が身につきます。ただし、より上位の大学を目指す場合は、さらに上の『レベル4 上級編』や他の応用レベルの問題集に進む必要があります。

(参照:株式会社ナガセ 東進ブックス公式サイト)

【応用編】東大・京大・早慶レベルにおすすめの参考書3選

標準レベルの問題集を完璧にこなし、盤石な基礎力と標準的な問題への対応力を身につけた受験生が、次なる高みを目指すための「応用編」です。ここでの目標は、東京大学・京都大学といった旧帝大、早稲田大学・慶應義塾大学といった最難関私立大学、そして国公立・私立の医学部など、トップレベルの大学への合格です。これらの大学では、単なる知識の暗記や典型問題の解法だけでは歯が立ちません。深い思考力、複雑な情報を処理する能力、そして初見の問題に立ち向かう応用力が問われます。ここでは、そんな最高峰の戦いに挑むための問題集を3冊紹介します。

| 参考書名 | 対象レベル | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 化学の新演習 | 応用〜発展 | 最高難易度の問題集。圧倒的な問題数と網羅性で、化学を極める一冊。 |

| 化学の良問問題集 | 標準〜応用 | 『重要問題集』と『新演習』の中間レベル。質・量ともにバランスが良い。 |

| 化学レベル別問題集4 上級編 | 応用 | 早慶・旧帝大レベルの典型問題を網羅。解説が丁寧で独学者にも優しい。 |

① 化学の新演習

『化学の新演習』は、大学受験化学における最高峰に位置する問題集として、最難関大学を目指す受験生たちの間で長年使われ続けている伝説的な一冊です。この問題集をやり遂げた者は、化学で他の受験生に遅れを取ることはないと言われるほどの高いレベルを誇ります。

■ 概要と特徴

同じ出版社の網羅系参考書『化学の新研究』に準拠して作られており、セットで使うことで最大の効果を発揮します。問題のレベルは極めて高く、複雑な設定の計算問題や、深い知識を要求する問題、長大な実験考察問題など、骨太な問題がこれでもかと収録されています。 問題数も非常に多く、これを一冊仕上げるには相当な時間と覚悟が必要です。

■ おすすめポイント

東大、京大、東工大、医学部といった最難関レベルの入試に完全に対応できる実力を養成できます。 このレベルの問題に日常的に触れることで、実際の入試問題が相対的に易しく感じられるようになる効果も期待できます。化学を得点源にしたい、ライバルに圧倒的な差をつけたい、という強い意志を持つ受験生にとっては、最高のトレーニングパートナーとなるでしょう。

■ 使い方と注意点

この問題集に取り組む前提条件として、『化学重要問題集』レベルを完璧にマスターしていることが必須です。基礎・標準がおろそかなまま手を出しても、一問も解けずに挫折するだけです。夏休み以降、満を持して取り組むのが一般的です。すべての問題を解くというよりは、自分の志望校の出題傾向に合わせて、分野を絞って取り組むのも賢い使い方です。解説はややシンプルなので、必ず『化学の新研究』と併用し、疑問点を徹底的に潰していく学習スタイルが求められます。

(参照:株式会社三省堂 公式サイト)

② 化学の良問問題集

『化学の良問問題集 [化学基礎・化学]』は、『化学重要問題集』を終えたが、『化学の新演習』は少しハードルが高いと感じる受験生にとって、絶妙なポジションに位置する問題集です。

■ 概要と特徴

問題のレベルは、『重要問題集』のB問題レベルから『新演習』の標準的な問題レベルまでをカバーしており、標準から応用への橋渡しとして最適です。「必修問題」「レベルUP問題」「演習問題」の3段階で構成されており、段階的に難易度を上げていくことができます。問題数も十分な量が確保されており、質と量のバランスが非常に良いのが特徴です。

■ おすすめポイント

『重要問題集』だけでは少し演習量が不安だが、『新演習』をやるほどの時間はない、という早慶や旧帝大志望の受験生にピッタリです。解説も比較的丁寧で、独学でもある程度進めやすいように配慮されています。頻出テーマの良問が網羅されているため、この一冊を固めることで、難関大入試で合格点を取るための実戦力を効率的に高めることができます。

■ 使い方と注意点

これも『重要問題集』と同様に、まずは必修問題から完璧にしていきましょう。時間に余裕があればレベルUP問題、演習問題へと進めていきます。特に、自分の苦手な分野や、志望校で頻出のテーマについては、重点的に取り組むと効果的です。この問題集を終えた後、さらに上を目指すのであれば『新演習』へ、あるいは志望校の過去問演習へと進むのが良いでしょう。

(参照:株式会社旺文社公式サイト)

③ 化学レベル別問題集4 上級編

「レベル別問題集」シリーズの最終巻、『化学レベル別問題集4 上級編』です。ターゲットは早慶や旧帝大といった最難関大学に設定されています。

■ 概要と特徴

最難関大学の入試で実際に問われる、思考力を要する問題が厳選されています。このレベルの問題集でありながら、シリーズの持ち味である丁寧で分かりやすい解説は健在です。解答への道筋だけでなく、その問題から何を学ぶべきか、どのような知識が応用されているのかといった点まで、深く掘り下げて説明されています。

■ おすすめポイント

『新演習』や『標準問題精講』は難しすぎる、解説がシンプルでついていけない、と感じる独学の受験生にとって、最高の選択肢となり得ます。最難関レベルの問題であっても、丁寧な解説を頼りに一歩一歩進めていくことができます。無理なく最高レベルに到達したい、というニーズに応えてくれる一冊です。

■ 使い方と注意点

『レベル3 標準編』を完璧にした後に接続するのが理想的な流れです。一問一問に時間がかかることを想定し、計画的に学習を進めましょう。この問題集で扱われている問題を完璧に理解し、自力で解けるようになれば、最難関大学の入試でも十分に戦えるだけの思考力が身についています。最終的には、この問題集で培った力をもとに、志望校の過去問で時間配分なども含めた最終調整を行っていくことになります。

(参照:株式会社ナガセ 東進ブックス公式サイト)

【分野・目的別】追加で使いたいおすすめ参考書

総合的な問題集に加えて、特定の分野に苦手意識がある場合や、知識をより深めたい場合には、分野別・目的別の参考書を追加で活用するのが非常に効果的です。ここでは、多くの受験生が苦戦する「理論・無機・有機」の各分野を強化するための一冊と、学習のあらゆる場面で役立つ「辞書」として使える参考書を紹介します。

理諭化学を強化する参考書

鎌田の理論化学の講義

理論化学は、化学のすべての土台となる最も重要な分野です。しかし、モル計算や化学平衡、反応速度など、抽象的な概念や複雑な計算が多く、つまずく受験生が後を絶ちません。『鎌田の理論化学の講義』は、そんな理論化学を根本から理解させてくれる講義系参考書の名著です。

■ 特徴と使い方

東進ハイスクールの鎌田真彰先生が、その明快な語り口で、複雑な理論化学の世界を解き明かしてくれます。「なぜこの公式が成り立つのか」「この計算は何を意味しているのか」といった本質的な部分を徹底的に解説してくれるため、丸暗記に頼らず、応用力のある知識が身につきます。

理論化学の成績が伸び悩んでいる人、計算問題に苦手意識がある人は、総合的な問題集と並行して、本書の該当箇所を読み込むと良いでしょう。特に、化学平衡の分野の解説は秀逸で、多くの受験生の助けとなっています。

(参照:株式会社KADOKAWA公式サイト)

無機化学を強化する参考書

福間の無機化学の講義

無機化学は、様々な元素や化合物の性質、製法、反応などを覚える、いわゆる「暗記」の要素が強い分野です。しかし、ただやみくもに暗記しようとしても、膨大な情報量に圧倒されてしまいます。『福間の無機化学の講義』は、膨大な暗記事項を、整理された知識体系として効率的にインプットさせてくれる一冊です。

■ 特徴と使い方

東進ハイスクールの福間智人先生が、周期表をベースに、各元素の性質を関連付けながら解説してくれます。これにより、バラバラだった知識が有機的につながり、忘れにくい記憶として定着します。豊富な語呂合わせや、覚えやすくするための工夫が満載なのも大きな特徴です。

無機化学の暗記が追いつかない、知識がゴチャゴチャになっている、という受験生におすすめです。本書を繰り返し読み込み、付属の別冊(まとめノート)を活用して知識を整理すれば、無機化学を得意分野に変えることができます。

(参照:株式会社KADOKAWA公式サイト)

有機化学を強化する参考書

鎌田の有機化学の講義

有機化学、特に「構造決定問題」は、大学入試化学の天王山とも言える分野です。パズルのような思考力が求められ、多くの受験生が苦手としています。『鎌田の有機化学の講義』は、そんな有機化学の考え方、特に構造決定問題へのアプローチ方法を体系的に学べる参考書です。

■ 特徴と使い方

官能基ごとの反応を網羅的に解説するだけでなく、未知の化合物の構造を決定していくための「思考プロセス」を丁寧に示してくれます。「この実験結果から何が言えるか」「次に何を調べるべきか」といった、問題解決の思考法そのものを学べるのが最大の強みです。

有機化学の演習問題で手が止まってしまう、構造決定が苦手だという受験生は必読です。本書で学んだアプローチ方法を、問題集の演習で実践することで、どんな構造決定問題にも対応できる力が身につきます。

(参照:株式会社KADOKAWA公式サイト)

辞書として使える網羅的な参考書

化学の新研究

『化学の新研究』は、大学受験化学の参考書の中でも、別格の存在感を放つ一冊です。高校化学の範囲を逸脱するほどの詳細な情報まで網羅した、まさに「化学のバイブル」と言えるでしょう。

■ 特徴と使い方

この参考書の役割は、通読して知識をインプットすることではなく、問題演習などで疑問点が生じた際に参照する「辞書」です。問題集の解説を読んでも納得できない時、教科書の記述だけでは物足りない時、本書を開けば、その現象のより深い原理や背景、関連知識まで、ほぼ間違いなく見つけることができます。

全ての受験生が持つ必要はありませんが、特に最難関大学を目指す受験生にとっては、持っていると非常に心強い一冊です。学習の初期段階で買う必要はありません。本格的な問題演習を始め、より深い知識が必要になったと感じたタイミングで導入を検討しましょう。この参考書を使いこなせるようになれば、あなたの化学力は相当なレベルに達している証拠です。

(参照:株式会社三省堂 公式サイト)

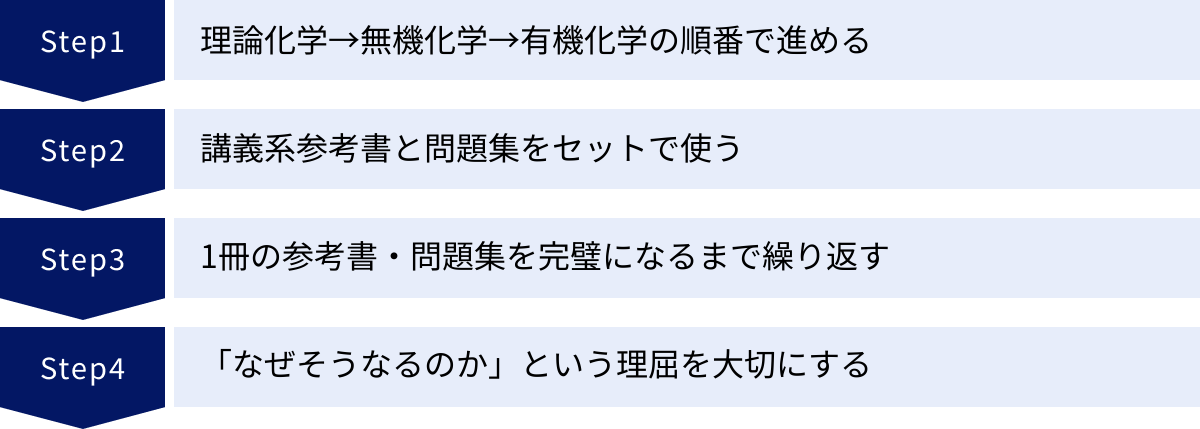

化学の参考書を使った効率的な勉強法

自分に合った最高の参考書を手に入れても、その使い方が間違っていては宝の持ち腐れです。ここでは、選んだ参考書の効果を最大限に引き出し、化学の成績を飛躍的に向上させるための、具体的で効率的な勉強法を4つのポイントに絞って解説します。

理論化学→無機化学→有機化学の順番で進める

化学の学習には、最も効率的とされる「王道の順番」が存在します。それが「理論化学→無機化学→有機化学」という順番です。

なぜこの順番が推奨されるのでしょうか。それは、化学という学問が、積み上げ式の構造になっているからです。

- 理論化学: この分野は、化学のすべての現象を支配する根本的な法則や原理を扱います。モル、化学量論、酸と塩基、酸化還元、化学平衡といった概念は、後続の無機化学や有機化学を理解するための「共通言語」であり「土台」です。この土台がグラついていると、その上に知識を積み上げることはできません。まずは理論化学を徹底的に固めることが、化学学習の最優先課題です。

- 無機化学: この分野では、様々な元素やその化合物の性質を学びます。暗記の要素が強いですが、理論化学で学んだ「酸化還元」や「化学平衡」の知識を使うことで、単なる丸暗記ではなく、理屈に基づいた理解が可能になります。例えば、金属イオンの沈殿反応も、溶解度積という理論化学の知識で説明できます。

- 有機化学: この分野は、炭素化合物の化学を扱います。理論化学や無機化学との直接的な関連はやや薄いですが、化学結合や分子の形といった理論化学の基礎知識は必須です。また、有機化学は一つの大きな独立した世界を形成しているため、理論・無機である程度の基礎体力がついた後で、腰を据えて取り組むのが効率的です。

この順番で学習を進めることで、知識がスムーズに繋がり、理解が深まります。焦って色々な分野に手を出すのではなく、まずは理論化学という幹をしっかりと育てましょう。

講義系参考書と問題集をセットで使う

学習効率を最大化する鍵は、「インプット」と「アウトプット」のサイクルをいかに速く、そして数多く回すかにあります。これを実践するための最適な方法が、講義系参考書と問題集をセットで使うことです。

- インプット(講義系参考書): まず、講義系参考書で一つの単元(例:「化学平衡」)を読み、内容を理解します。「なぜそうなるのか」という理屈を意識しながら読み進めるのがポイントです。

- 即アウトプット(問題集): その単元の内容が頭に新しく残っているうちに、すぐさま問題集の該当範囲の「基本問題」を解きます。これにより、インプットした知識が本当に理解できているかを確認できます。

- フィードバック: 解けなかった問題、間違えた問題があれば、なぜ間違えたのかを分析します。そして、再び講義系参考書に戻り、該当箇所の解説を読み直します。 この「分からなかったらすぐ戻る」という行動が非常に重要です。

- 定着: 講義系参考書で理解を深めた後、もう一度同じ問題を解き直します。そして、基本問題がクリアできたら、応用問題へと進みます。

この「講義系→問題集→講義系→問題集…」というサイクルを単元ごとに繰り返すことで、知識は短期記憶から長期記憶へと移行し、使える知識として定着していきます。参考書をただ読むだけ、問題をただ解くだけ、という一方通行の学習では、知識はなかなか身につきません。

1冊の参考書・問題集を完璧になるまで繰り返す

受験生が陥りがちな失敗の一つに、「参考書の浮気」があります。一つの参考書が中途半端なまま、新しい参考書に手を出してしまうのです。これは非常に非効率的です。多くの参考書に手を出すと、どの参考書の内容も記憶が曖昧になり、結局何も身についていないという最悪の事態を招きます。

大切なのは、一度「これだ」と決めた参考書・問題集を、徹底的にやり込み、完璧に仕上げることです。「完璧にする」とは、具体的には以下の状態を指します。

- その参考書に載っている問題の9割以上を、

- 何も見ずに自力で、

- 解答の根拠やプロセスを他人に説明できるレベルで解ける状態。

この状態に達するためには、最低でも3周は繰り返す必要があるでしょう。効果的な反復学習の方法は以下の通りです。

- 1周目: すべての問題を解き、解けた問題には「○」、間違えた・分からなかった問題には「×」をつけます。

- –2周目: 「×」がついた問題だけを解き直します。そこで解けたら「△」、まだ解けなければ再度「×」をつけます。

- 3周目: 再び「×」がついている問題だけを解きます。

このように、できない問題に絞って繰り返し取り組むことで、効率的に弱点を克服できます。一冊を完璧に仕上げた時に得られる達成感と実力は、何冊も中途半半端にこなした場合とは比較になりません。

「なぜそうなるのか」という理屈を大切にする

化学は、無機化学を中心に暗記事項が多い科目であることは事実です。しかし、それを「ただの暗記科目」と捉えてしまうと、必ずどこかで行き詰まります。特に、思考力が問われる難関大学の入試では、表面的な知識の丸暗記だけでは全く歯が立ちません。

成績を伸ばし、化学を得意にするための最も重要な心構えは、常に「なぜそうなるのか?」という理屈を追求する姿勢を持つことです。

- なぜ周期表の右上の元素は陰性が強いのか?(→原子核の正電荷が強く、電子を引きつけやすいため)

- なぜ弱酸の遊離反応が起こるのか?(→より強い酸が、より弱い酸を塩から追い出すため)

- なぜこの反応では、この生成物が主生成物になるのか?(→ザイツェフ則やマルコフニコフ則という原理があるため)

このように、一つ一つの現象の裏にある原理原則を理解しようと努めることで、知識は断片的なものではなく、相互に関連した体系的なものになります。理屈で理解した知識は忘れにくく、未知の問題に遭遇した際に、その原理原則に立ち返って考えることで、正解への道筋を見つけ出す「応用力」が養われます。

講義系参考書を読む時も、問題の解説を読む時も、常にこの「なぜ?」という問いを自分に投げかけてみましょう。この知的好奇心こそが、あなたの化学力を本物へと引き上げてくれる原動力となります。

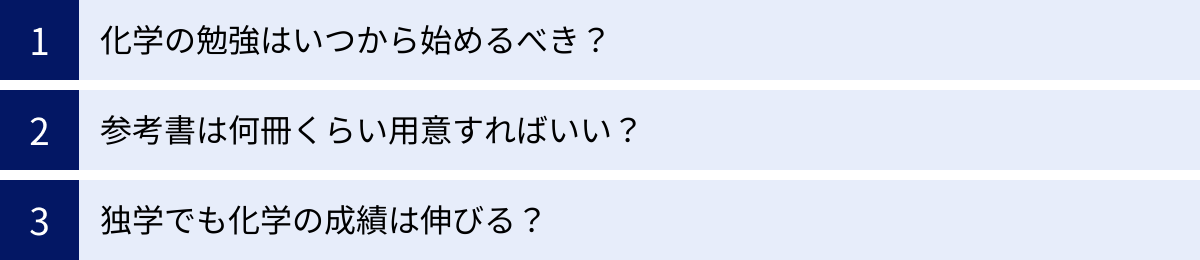

大学受験の化学の参考書に関するよくある質問

ここでは、大学受験の化学の参考書選びや勉強法に関して、受験生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。多くの人が抱える疑問を解消し、安心して学習に取り組むための参考にしてください。

化学の勉強はいつから始めるべき?

化学の学習を始める理想的な時期は、高校2年生の秋から冬にかけてです。

多くの高校では、この時期までに化学基礎の範囲を終え、理系化学の根幹である「理論化学」の学習に入ります。このタイミングで受験勉強をスタートし、高校の進度に合わせて、あるいは少し先取りする形で理論化学の基礎を固めておくと、高校3年生になってから非常にスムーズに無機・有機化学の学習や、本格的な問題演習に移行できます。

特に、東大・京大や医学部などの最難関大学を目指す場合は、高校2年生からのスタートは必須と言っても過言ではありません。早期に基礎を固めることで、高校3年生の1年間を、応用力の養成や苦手分野の克服といった、より高度な学習に充てることができます。

もし、高校3年生から本格的に始める場合は、焦る必要はありませんが、計画的な学習が不可欠です。夏休みが終わるまでには、遅くとも理論化学・無機化学のインプットと基礎的な問題演習を終えることを目標にしましょう。夏以降は、有機化学の学習と並行して、全範囲の網羅的な問題演習や過去問に取り組むというスケジュールが一般的です。

スタート時期がいつであれ、重要なのは自分の現在の学力と志望校までの距離を正確に把握し、合格までの現実的な学習計画を立てることです。

参考書は何冊くらい用意すればいい?

多くの参考書を買い込み、本棚に並べることで満足してしまう「参考書コレクター」になってはいけません。化学の成績を上げるために必要な参考書の数は、実はそれほど多くありません。

基本となる組み合わせは、「①講義系参考書 1冊」+「②問題集 1冊(〜2冊)」です。

- 講義系参考書(1冊): 化学の現象を根本から理解するための「教科書」となる一冊です。『鎌田の〜講義』シリーズや『岡野の化学』など、自分に合ったものを1つ選びます。

- 問題集(1〜2冊): インプットした知識をアウトプットし、定着させるための問題集です。これは志望校のレベルに合わせて段階的に用意するのが理想的です。例えば、「基礎レベルの問題集(例:基礎問題精講)→標準・応用レベルの問題集(例:重要問題集)」というように、1冊を完璧にしたら次のレベルに進む、という形で2冊程度使うのが一般的です。

このコアとなる組み合わせに加えて、必要に応じて以下の参考書を追加します。

- 分野別強化書: 特定の分野(理論・無機・有機)が特に苦手な場合。

- 網羅系参考書(辞書): 『化学の新研究』など、疑問点を調べるためのもの。

- 過去問: 志望校対策の最終段階で必須。

つまり、同時に進める参考書は、基本的に講義系1冊と問題集1冊の計2冊です。あれもこれもと手を出すのではなく、決めた参考書を信じて徹底的にやり込むことが、合格への最短ルートです。

独学でも化学の成績は伸びる?

結論から言うと、独学でも化学の成績を伸ばし、難関大学に合格することは十分に可能です。

現代では、この記事で紹介したような非常に分かりやすい参考書が数多く出版されており、塾や予備校に通わなくても、質の高い学習ができる環境が整っています。独学で成功するためのポイントは、以下の3つです。

- 自分に合った参考書の正しい選択: これが最も重要です。自分のレベルや目的に合わない参考書を選んでしまうと、独学では軌道修正が難しくなります。この記事を参考に、慎重に選びましょう。

- 徹底した自己管理と計画性: 塾のように強制される環境がないため、自分で学習計画を立て、それを着実に実行していく強い意志が必要です。「いつまでに、何を、どこまでやるか」を具体的に決め、進捗を管理する習慣をつけましょう。

- 質問できる環境の確保: 独学の最大の壁は、分からない問題に遭遇した時に解決できないことです。これを放置すると、学習が停滞してしまいます。学校の先生や、化学が得意な友人を頼るなど、気軽に質問できる環境を意識的に作っておくことが、独学を成功させるための生命線となります。

独学は、自分のペースで学習を進められるというメリットがある一方で、モチベーションの維持が難しい、客観的な視点が欠けやすいといったデメリットもあります。これらの点を自覚し、対策を講じながら進められれば、独学は強力な学習スタイルとなり得ます。

まとめ

大学受験化学を攻略するための参考書選びと勉強法について、網羅的に解説してきました。数多くの参考書の中から、あなたにとっての「運命の一冊」を見つける手助けができたなら幸いです。

最後に、この記事の最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

■ 失敗しない参考書選びの3つの鉄則

- レベルを合わせる: 現在の自分の学力と志望校のレベルを正確に把握し、背伸びせず、着実にステップアップできる参考書を選ぶこと。

- 目的を明確にする: インプット用の「講義系」、アウトプット用の「問題集」、辞書用の「網羅系」という役割を理解し、学習段階に合わせて使い分けること。

- 分かりやすさを重視する: 解説の語り口やレイアウト、図の多さなど、自分が「これなら続けられる」と直感的に思える、相性の良い参考書を選ぶこと。

■ 成績を伸ばす効率的な勉強法の3つの鍵

- 学習の順番を守る: すべての土台となる「理論化学」から始め、「無機化学」「有機化学」へと進める王道のルートを守ること。

- サイクルを回す: 「講義系でインプット→問題集でアウトプット」というサイクルを高速で繰り返し、知識を定着させること。

- 一冊を完璧にする: 多くの参考書に浮気せず、決めた一冊を「もう見たくない」と思うまで徹底的にやり込み、完璧に仕上げること。

大学受験は、長く険しい道のりです。化学の学習においても、思うように成績が伸びず、壁にぶつかることがあるかもしれません。しかし、そんな時こそ、あなたが悩み抜いて選んだ一冊の参考書を信じてください。 ボロボロになるまで使い込まれた参考書は、あなたの努力の結晶であり、試験本番であなたを支えてくれる最も頼もしいお守りになるはずです。

この記事が、あなたの志望校合格への一助となることを心から願っています。