中学受験を考えるご家庭にとって、塾選びは最初の、そして最も重要な決断の一つです。中でも、最難関中学校への圧倒的な合格実績を誇る「SAPIX(サピックス)小学部」は、多くの受験生と保護者から絶大な支持を集めています。しかし、その高い実績と比例して、「授業料も高額なのではないか」「実際には総額でいくらかかるのだろうか」といった費用に関する不安や疑問を持つ方も少なくありません。

この記事では、SAPIXへの入塾を検討している方々のために、その料金体系を徹底的に解説します。学年別の月謝から、春期・夏期・冬期講習などの特別講習費、さらには入室金やテスト費用まで、必要な費用を網羅的にご紹介。また、他の大手進学塾との料金比較を通じて、SAPIXの費用がどの程度の水準にあるのかを客観的に把握できるようにします。

さらに、SAPIXがなぜこれほどまでに高い合格実績を出し続けられるのか、その秘密にも迫ります。「復習中心の学習スタイル」「思考力を鍛えるオリジナル教材」「スパイラル方式のカリキュラム」といった独自の教育メソッドの特徴を詳しく解説し、料金以上の価値があるのかを判断するための材料を提供します。

SAPIXへの入塾を具体的に考え始めた方のために、入室テストの内容や難易度、入塾までの流れも詳しくガイドします。この記事を読めば、SAPIXの料金に関するあらゆる疑問が解消され、ご家庭の教育方針とお子様に最適な塾選びができるようになるでしょう。

目次

SAPIX(サピックス)とは

SAPIX(サピックス)小学部は、難関中学校への合格を目指す小学生を対象とした進学塾です。特に首都圏においては、中学受験塾の代名詞的な存在として知られており、その高い合格実績と独自の教育メソッドで他の追随を許さない評価を確立しています。ここでは、SAPIXがどのような塾なのか、その基本的な特徴を解説します。

難関中学校への高い合格実績を誇る進学塾

SAPIXの最大の特徴は、何と言ってもその圧倒的な難関中学校への合格実績です。開成、麻布、武蔵の「男子御三家」、桜蔭、女子学院、雙葉の「女子御三家」をはじめとする最難関校へ、毎年数多くの合格者を輩出しています。

例えば、2024年度入試においては、以下のような驚異的な合格者数を記録しています。(参照:SAPIX小学部 公式サイト 2024年度中学入試合格実績)

- 開成中学校:251名

- 麻布中学校:191名

- 武蔵中学校:63名

- 桜蔭中学校:176名

- 女子学院中学校:133名

- 雙葉中学校:56名

- 筑波大学附属駒場中学校:95名

- 灘中学校:64名

これらの数字は、各学校の募集定員の多くをSAPIXの生徒が占めていることを示しており、その指導力の高さを物語っています。なぜこれほど高い実績を出せるのか、その背景には、後述する独自の教育方針やカリキュラム、そして入室テストによって選抜されたレベルの高い生徒たちが集まる環境があります。

SAPIXは、このような実績から「最難関校を目指すならSAPIX」というイメージが定着しており、中学受験を考える多くの家庭にとって第一の選択肢となっています。ただし、その高いレベルの環境は、全ての子供にとって最適とは限りません。SAPIXの教育方針を深く理解し、お子様の性格や学力と合致するかを慎重に見極めることが重要です。

SAPIXの対象学年は小学1年生から6年生までで、低学年のうちから思考力の基礎を養い、高学年で一気に受験対策を本格化させていくカリキュラムが組まれています。校舎は首都圏(東京、神奈川、埼玉、千葉)と関西圏(大阪、兵庫)に展開しており、各地域の上位校を目指す生徒たちが日々学んでいます。

生徒の思考力を伸ばす独自の教育方針

SAPIXの高い合格実績を支えているのは、単なる知識の詰め込み教育ではありません。「思考力と記述力の育成」を教育の根幹に据えた、独自の教育方針がその核心にあります。SAPIXでは、答えそのものよりも、答えに至るまでのプロセスを重視します。生徒が「なぜそうなるのか」を自らの頭で考え、それを論理的に説明する力を養うことを目指しています。

この教育方針を実現するために、SAPIXでは主に3つの特徴的な指導法が採用されています。

- 少人数制・対話式授業

SAPIXの授業は、1クラス15〜20名程度の少人数制で行われます。講師は一方的に解説するだけでなく、生徒一人ひとりに発問を繰り返し、対話を重ねることで授業を進めていきます。この「対話式授業」により、生徒は常に緊張感を持ち、積極的に授業に参加することが求められます。自分の考えを発表し、他の生徒の意見を聞く中で、多角的な視点や思考の柔軟性が育まれていくのです。 - 復習中心主義

多くの塾が予習を課すのとは対照的に、SAPIXでは予習を一切課しません。これは、生徒がまっさらな状態で授業に臨み、新しい知識や考え方に触れる驚きや感動を大切にしているためです。授業で初めて学んだ内容を、その日のうちに家庭学習で徹底的に復習することで、知識を確実に定着させる「復習中心主義」を徹底しています。この学習サイクルにより、授業への集中力が高まり、効率的な学力向上が可能になります。 - スパイラル・カリキュラム

一度学習した単元を、それで終わりにはしません。学年が進むにつれて、同じ単元を異なる角度から、より深く、より高度な内容で繰り返し学習する「スパイラル方式」のカリキュラムを採用しています。例えば、算数の「速さ」という単元を、4年生では基本的な概念を学び、5年生では旅人算や流水算といった応用問題に挑戦し、6年生ではさらに複雑な条件が加わった問題で総仕上げをするといった具合です。この反復学習により、知識が断片的なものではなく、有機的に結びついた強固なものとして定着し、応用力が飛躍的に向上します。

これらの教育方針は、生徒に高いレベルの学力を要求するだけでなく、自ら学ぶ姿勢と知的なタフネスを育むことを目的としています。SAPIXでの学びは、単なる中学受験対策に留まらず、その先の人生においても役立つ「本物の思考力」を身につけるための貴重な経験となるでしょう。

サピックスの料金体系まとめ

SAPIXの高い教育の質と実績を支える料金体系は、多くの保護者が最も関心を寄せる部分です。ここでは、入塾時に必要な「入室金」から、毎月の「授業料」、長期休暇中の「特別講習費」、そして見落としがちな「その他の費用」まで、SAPIXの料金体系を網羅的に解説します。料金はすべて消費税込みの金額です。(参照:SAPIX小学部 公式サイト 2024年度募集要項)

入室金(入塾金)

SAPIXに入塾する際に、まず必要となるのが入室金(入塾金)です。

- 入室金:33,000円

この金額は、学年に関わらず一律です。一度支払えば、その後再入室する場合などに追加で請求されることはありません。

なお、SAPIXには兄弟姉妹の優遇制度があります。すでに兄弟姉妹がSAPIXに在籍している場合、または過去に在籍していた(卒業生である)場合、新たに入室する生徒の入室金33,000円が全額免除されます。これは、複数の子供をSAPIXに通わせる家庭にとっては大きなメリットと言えるでしょう。この制度を利用する際は、入室手続き時に所定の書類を提出する必要があります。

学年別の授業料(月謝)

SAPIXの授業料は学年ごとに異なり、学年が上がるにつれて授業時間や科目数が増えるため、料金も段階的に上がっていきます。授業料には、平常授業の費用に加え、教材費、デイリーサポート・デイリーサピックス(復習用教材)の費用、公開模試「復習テスト」の費用などが含まれています。ただし、後述する大規模な公開模試「サピックスオープン」や特別講習の費用は別途必要です。

以下に、2024年度の学年別・月額授業料をまとめます。

| 学年 | 授業日数 | 授業時間(1日あたり) | 科目 | 月額授業料(税込) |

|---|---|---|---|---|

| 小学1年生 | 週1日 | 120分 | 算数・国語 | 24,200円 |

| 小学2年生 | 週1日 | 120分 | 算数・国語 | 25,300円 |

| 小学3年生 | 週1日 | 160分 | 算数・国語 | 27,500円 |

| 小学4年生 | 週2日 | 180分 | 算数・国語・理科・社会 | 47,300円 |

| 小学5年生 | 週2日 | 180分 | 算数・国語・理科・社会 | 53,900円 |

| 小学6年生 | 週2日 | 180分 | 算数・国語・理科・社会 | 60,500円 |

| 参照:SAPIX小学部 公式サイト 2024年度募集要項 |

小学1年生の料金

小学1年生の授業料は月額24,200円です。授業は週1回、算数と国語の2科目で、学習の楽しさを知り、思考力の土台を築くことに重点が置かれます。

小学2年生の料金

小学2年生の授業料は月額25,300円です。授業は週1回、算数・国語の2科目で、1年生よりも少し発展的な内容を扱い、論理的思考力を養います。

小学3年生の料金

小学3年生の授業料は月額27,500円です。授業は週1回ですが、授業時間が長くなり、4年生からの本格的な受験勉強に向けた準備期間と位置づけられています。

小学4年生の料金

小学4年生になると、授業日数が週2日になり、理科・社会が加わって4科目体制となります。授業料も月額47,300円と大幅に上がります。ここからが本格的な中学受験勉強のスタートと言えるでしょう。

小学5年生の料金

小学5年生の授業料は月額53,900円です。授業日数や時間は4年生と同じですが、学習内容が全範囲に及び、難易度も一気に上がるため、料金も上がります。中学受験において最も重要な学年とされています。

小学6年生の料金

最終学年である小学6年生の授業料は月額60,500円です。平常授業に加え、9月からは志望校対策を目的とした「土曜志望校別特訓(土特)」や「SS特訓(サンデーサピックス)」といった特別特訓が始まり、これらの費用が別途加算されるため、年間の負担額は最も大きくなります。

特別講習の料金

SAPIXでは、平常授業に加えて、春休み、夏休み、冬休みの期間中に特別講習が実施されます。これらの講習は、原則として全員参加となっており、授業料とは別に費用がかかります。特別講習は、これまでの学習内容の総復習と応用力の強化を目的としており、学力向上に欠かせないカリキュラムの一部です。

以下に、学年別の各講習のおおよその料金目安を記載します。年度や校舎によって若干変動する可能性があるため、正確な金額は塾から配布される案内を確認してください。

春期講習

春期講習は、新学年の学習をスムーズにスタートさせるための重要な準備期間です。前学年の復習と、新学年の先取り学習が行われます。

- 新小学1〜3年生:約20,000円〜30,000円台

- 新小学4年生:約50,000円台

- 新小学5年生:約60,000円台

- 新小学6年生:約80,000円台

夏期講習

夏期講習は、受験の天王山とも言われ、最も期間が長く、学習量も多い講習です。これまでの総復習と弱点克服に集中的に取り組みます。

- 小学1〜3年生:約30,000円〜50,000円台

- 小学4年生:約100,000円台

- 小学5年生:約150,000円台

- 小学6年生:約200,000円を超える場合が多い

冬期講習

冬期講習は、2学期の学習内容の定着と、入試本番に向けた最終準備(6年生)を目的としています。

- 小学1〜5年生:春期講習と同程度か、やや高い傾向

- 小学6年生:正月特訓なども含めると、100,000円を超える場合が多い

これらの特別講習費は、特に高学年になるとかなりの負担となります。年間計画を立てる際には、月謝だけでなく、これらの講習費も必ず含めて総額を試算しておくことが重要です。

その他の費用

月謝や特別講習費以外にも、年間を通じていくつかの費用が発生します。

テスト費用

SAPIXでは、学力測定やクラス分けのために様々なテストが実施されます。

- 組分けテスト・復習テストなど:これらのテスト費用は、基本的に月々の授業料に含まれています。

- サピックスオープン:小学4年生から6年生を対象に年数回実施される、大規模な公開模索です。志望校の合格可能性を判定する重要なテストで、1回あたり6,050円〜12,100円程度(志望校判定の学校数による)の受験料が別途必要となります。特に6年生は受験回数が増えるため、年間で数万円の費用がかかります。

- 6年生の特別特訓(土特・SS特訓など):6年生の9月から始まる志望校別対策講座です。これらは平常授業とは別枠で実施され、月謝とは別に月額数万円〜十数万円の費用がかかります。これが6年生の年間費用を大きく押し上げる要因となります。

教材費

SAPIXの大きな特徴の一つとして、平常授業や特別講習で使用するオリジナル教材「サピックスメソッド」の費用は、すべて授業料に含まれています。毎回授業で配布される分冊形式のテキストのため、分厚い年間教材を一度に購入する必要はありません。これは、他の多くの塾が年間教材費を別途徴収するのと比較して、分かりやすい料金体系と言えるでしょう。

ただし、市販の地図帳や資料集、過去問題集などを各自で購入するよう指示される場合があります。これらの費用は自己負担となります。

以上のように、SAPIXの料金は単純な月謝だけでなく、様々な費用が組み合わさって構成されています。特に受験学年である6年生では、年間で100万円を大きく超える費用がかかることを念頭に置き、長期的な視点で資金計画を立てることが不可欠です。

サピックスと他の大手塾との料金比較(年間目安)

SAPIXの授業料が高いというイメージは広く浸透していますが、実際に他の大手中学受験塾と比較してどの程度の差があるのでしょうか。ここでは、小学6年生が1年間通った場合の総費用を目安として、SAPIX、早稲田アカデミー、日能研、四谷大塚の4つの主要な塾の料金を比較します。

注意点

- 以下の金額は、あくまで一般的なコースを選択した場合の2024年度時点での概算です。

- 受講するコース、オプション講座、特別特訓などによって費用は大きく変動します。

- 最新かつ正確な料金については、必ず各塾の公式サイトや募集要項で確認してください。

| 塾名 | 年間授業料(目安) | 季節講習・特訓費(目安) | テスト・教材費等(目安) | 年間総費用(概算) | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| SAPIX | 約726,000円 | 約600,000円〜 | 約80,000円〜 | 約1,406,000円〜 | 授業料に教材費・平常テスト代含む。SS特訓等の費用が高額。最難関校に強み。 |

| 早稲田アカデミー | 約600,000円 | 約650,000円〜 | 約150,000円〜 | 約1,400,000円〜 | NN志望校別コース(後期)の費用が大きい。熱血指導と豊富な演習量が特徴。 |

| 日能研 | 約530,000円 | 約400,000円〜 | 約120,000円〜 | 約1,050,000円〜 | 大手の中では比較的リーズナブル。中堅校〜難関校まで幅広く対応。 |

| 四谷大塚 | 約550,000円 | 約350,000円〜 | 約130,000円〜 | 約1,030,000円〜 | 予習シリーズという定評ある教材を使用。日能研と近い価格帯。 |

| 参照:各塾公式サイトの2024年度料金情報に基づき算出 |

SAPIX(サピックス)

SAPIXの年間費用は、概算で約140万円以上となり、比較対象の塾の中で最も高額な水準にあります。月々の授業料(60,500円)に加え、夏期講習(約20万円超)、6年生後期のSS特訓(月額5〜6万円程度×5ヶ月)や土曜志望校別特訓などが費用を押し上げています。ただし、平常授業の教材費やほとんどのテスト費用が授業料に含まれている点は、料金体系の分かりやすさにつながっています。最難関校を目指すための最高レベルの環境と情報に対する投資と考える家庭が多いようです。

早稲田アカデミー

早稲田アカデミーの年間費用も、SAPIXとほぼ同水準の約140万円以上になることが多く、特に難関校を目指す生徒が受講する「NN志望校別コース」の費用が大きく影響します。月々の授業料はSAPIXよりやや低いものの、季節講習や特訓、テスト費用などを合算すると、最終的な総額はSAPIXに匹敵します。「熱血指導」で知られ、宿題の量も多く、生徒を引っ張っていくスタイルが特徴です。

日能研

日能研の年間費用は、概算で約105万円程度と、SAPIXや早稲田アカデミーと比較するとリーズナブルな設定です。全国に校舎を展開し、生徒数も非常に多いことから、スケールメリットを活かした価格設定が可能となっています。中堅校から難関校まで、幅広い層の生徒に対応しており、「データを基にした客観的な進路指導」に定評があります。コストパフォーマンスを重視する家庭や、SAPIXのような熾烈な競争環境よりも、自分のペースで学びたいと考える生徒に適していると言えるでしょう。

四谷大塚

四谷大塚の年間費用も、日能研と近い約103万円程度です。中学受験のバイブルとも言われる教材「予習シリーズ」を自社で開発しており、これを軸にしたカリキュラムが特徴です。週テストで学習の定着度を細かく確認していくシステムが確立されています。SAPIXとは対照的に「予習」を重視するスタイルで、家庭学習の進め方が異なります。提携塾も多く、全国統一小学生テストなどを通じて、幅広い学力層のデータを持っています。

【比較のまとめ】

このように比較すると、SAPIXと早稲田アカデミーが「高価格帯」、日能研と四谷大塚が「中価格帯」という構図が浮かび上がります。SAPIXの料金は確かに高額ですが、早稲田アカデミーも最難関校を目指すコースを選択すると同等の費用がかかります。

重要なのは、単に金額の多寡で判断するのではなく、その費用でどのような教育サービスが受けられるのか、そしてそれがお子様の学力や性格、志望校のレベルに合っているのかを総合的に見極めることです。最高レベルの環境を求めるならSAPIX、熱血指導で引っ張ってほしいなら早稲田アカデミー、コストと実績のバランスを重視するなら日能研や四谷大塚、というように、各塾の特徴とご家庭の方針を照らし合わせて検討することが、後悔のない塾選びにつながります。

サピックスのカリキュラムと教材の3つの特徴

SAPIXが業界トップクラスの料金設定でありながら、多くの家庭から選ばれ続ける理由は、その高い合格実績にあります。そして、その実績を支えているのが、他塾とは一線を画す独自のカリキュラムと教材です。ここでは、SAPIXの教育メソッドの核心である「復習中心の学習スタイル」「オリジナル教材」「スパイラル方式」という3つの特徴について、深く掘り下げて解説します。

① 復習中心の学習スタイル

多くの学習塾が「予習→授業→復習」というサイクルを採用しているのに対し、SAPIXは「授業→復習」という、予習を全く必要としない「復習中心主義」を徹底しています。これはSAPIXの教育哲学を象徴する、最も特徴的なシステムです。

なぜ予習をさせないのか?

その理由は、生徒の知的好奇心を最大限に引き出すためです。予習をせずに、まっさらな頭で授業に臨むことで、生徒は「これは何だろう?」「どうしてこうなるの?」といった新鮮な驚きや発見を体験できます。この「知る喜び」が、学習への強いモチベーションにつながるとSAPIXは考えています。講師からの発問に対して、自分の持てる知識を総動員して必死に考える経験そのものが、思考力を鍛える上で非常に重要だと位置づけているのです。

復習の徹底

その代わり、SAPIXが圧倒的に重視するのが「復習」です。授業で学んだ内容は、その日のうちに家庭学習で完璧に理解し、定着させることが求められます。そのために、毎回の授業で「デイリーサピックス」や「デイリーサポート」といったB4サイズの冊子形式の教材が配布されます。これらは、その日の授業内容と連動した演習問題で構成されており、家庭での復習をサポートするためのものです。

この復習中心の学習スタイルには、いくつかのメリットがあります。

- 授業への集中力向上: 予習をしていないため、授業内容を一言一句聞き漏らさないようにと、高い集中力が維持されます。

- 思考プロセスの重視: 答えを知らない状態で問題に取り組むため、自然と「どう考えれば解けるか」という思考プロセスそのものに意識が向かいます。

- 学習効率の高さ: 授業で集中的にインプットし、家庭で即座にアウトプット(演習)することで、知識の定着率が非常に高まります。

しかし、このスタイルは家庭での手厚いサポートが不可欠であることも意味します。特に低学年のうちは、保護者が学習計画を管理し、宿題の丸付けや解き直しのサポートをすることが必須となります。SAPIXの成功は、塾の指導力だけでなく、家庭の協力体制があってこそ成り立つと言えるでしょう。

② 思考力を鍛えるオリジナル教材「サピックスメソッド」

SAPIXの教育を具現化しているのが、長年の指導ノウハウが凝縮されたオリジナル教材群、通称「サピックスメソッド」です。この教材は、市販されておらず、SAPIX生だけが手にすることができます。

分冊・白黒のテキスト

SAPIXの教材は、年間で1冊の分厚いテキストを渡すのではなく、授業ごとにB4サイズの冊子として配布される「分冊形式」です。これにより、生徒はその日に学ぶべき内容に集中でき、膨大な量の教材を前に圧倒されることがありません。また、カラフルなイラストや図が多用された教材とは異なり、基本的に白黒で印刷されています。これは、余計な情報に惑わされず、問題の本質に集中させるための工夫とされています。

「考えさせる」ための良問

教材の最大の特徴は、その中身にあります。単なる知識の暗記で解ける問題は少なく、一つの問題を解くために様々な角度からアプローチしたり、複数の知識を組み合わせたりする必要がある「思考力」を問う良問が豊富に盛り込まれています。

例えば、算数では、公式を当てはめるだけの問題ではなく、図形を自分で描いたり、条件を整理したりしながら、試行錯誤の末に答えにたどり着くような問題が多く含まれます。国語では、長文読解において、登場人物の心情の機微を深く読み取り、それを自分の言葉で表現する記述問題が中心となります。理科や社会においても、単語の暗記だけでなく、実験結果や資料から因果関係を考察させる問題が重視されます。

これらの問題は、生徒に「なぜそうなるのか」を常に問いかけます。解答へのプロセスを重視するSAPIXの授業とこの教材が組み合わさることで、生徒は表面的な知識だけでなく、物事の本質を捉える深い思考力を養っていくのです。この「考える訓練」の積み重ねが、難関校が求める高度な思考力・記述力に対応できる学力を育む源泉となっています。

③ 学習内容を繰り返す「スパイラル方式」

SAPIXのカリキュラムは、一度学習した単元を、学年が進むにつれて難易度や切り口を変えながら、らせん階段を上るように繰り返し学習する「スパイラル方式」で構成されています。

例えば、「割合」という算数の重要単元を考えてみましょう。

- 4年生: 「割合」の基本的な概念(もとにする量、比べる量など)を学びます。

- 5年生: 4年生の知識を土台に、「食塩水の濃度」や「売買損益算」といった、より具体的で複雑な文章題に応用します。

- 6年生: これまでの学習内容を統合し、複数の条件が絡み合う入試レベルの難問に挑戦します。さらに、速さや図形など、他の単元と融合した問題も扱います。

このように、同じテーマであっても、学習のステージが上がるごとに、より深く、より広く、より高い視点から学び直していくのです。

このスパイラル方式には、以下のような大きなメリットがあります。

- 知識の定着: 定期的に同じ単元に触れることで、記憶が呼び覚まされ、知識が長期記憶として定着しやすくなります。忘れることを前提としたカリキュラムとも言えます。

- 応用力の育成: 基礎的な内容から応用的な内容へと段階的に発展させていくため、無理なく応用力を身につけることができます。以前学んだ知識が、新しい問題を解くための「武器」になることを実感できます。

- 全体像の把握: 学習が進むにつれて、各単元が独立したものではなく、互いに関連しあっていることが理解できるようになります。これにより、科目全体の体系的な理解が深まります。

この「復習主義」「思考力を鍛える教材」「スパイラル方式」という3つの柱が有機的に連携することで、SAPIXの生徒は難関中学入試を突破するための強固な学力を築き上げていきます。それは同時に、生徒と家庭に高いレベルの努力とコミットメントを求める厳しいシステムでもあるのです。

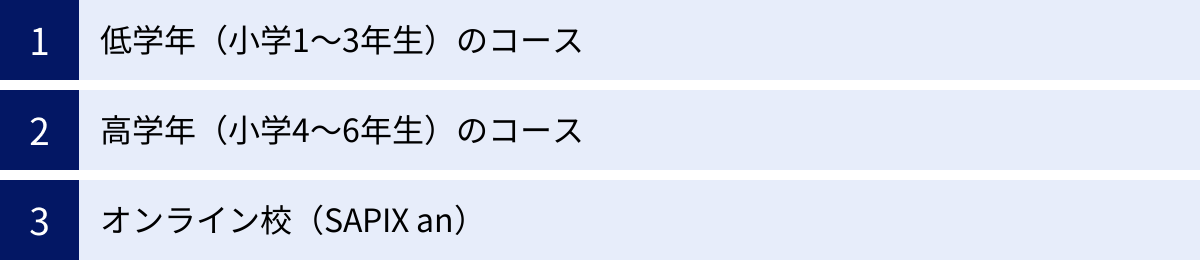

サピックスの学年別コースと授業内容

SAPIXでは、小学1年生から6年生まで、それぞれの発達段階と中学受験に向けたステップに応じたコースとカリキュMラムが用意されています。低学年では学ぶ楽しさと思考力の基礎を育み、高学年では本格的な受験対策へとシフトしていきます。ここでは、学年ごとのコースと授業内容、さらに新しい選択肢であるオンライン校について詳しく解説します。

低学年(小学1〜3年生)のコース

SAPIXの低学年コースは、将来の本格的な受験勉強に備え、「学ぶことの楽しさ」を実感しながら、思考力の土台を築くことを最大の目的としています。高学年のように知識を詰め込むのではなく、パズルやゲームのような要素を取り入れた教材を通じて、子供たちの知的好奇心を引き出す工夫が凝らされています。

- 授業形式: 週1日(算数・国語)

- 主な教材: 「サピックスキッズ」「ピグマシリーズ」など、思考力を養うためのカラフルで楽しい教材が中心。

- 学習のポイント:

- 小学1年生:

- 算数: 数や形の概念に親しみ、パズル的な問題を通じて論理的思考の入り口に立ちます。「きらめき算数脳」のような問題で、試行錯誤する楽しさを学びます。

- 国語: 正しい鉛筆の持ち方や字の書き方といった基礎から始め、短い物語の読み聞かせを通じて読解力や表現力の素地を養います。

- 小学2年生:

- 算数: 計算の正確性を高めつつ、文章題や図形問題に本格的に取り組み始めます。なぜそうなるのか、筋道を立てて考える習慣をつけます。

- 国語: 読解する文章が長くなり、登場人物の気持ちを考えるなど、より深い読み取りが求められます。語彙力を増やすための学習も始まります。

- 小学3年生:

- 算数・国語: 4年生からの4教科の学習を見据え、より学習内容が高度になります。思考力問題に加え、知識の定着も重視されるようになります。理科・社会につながるような常識的な知識に触れる機会も設けられます。

- 小学1年生:

この時期は、勉強を「やらされるもの」ではなく「楽しいもの」と捉えることが何よりも重要です。SAPIXの低学年コースは、子供たちが自ら考え、発見する喜びを通じて、学習に対するポジティブな姿勢を育むことを目指しています。

高学年(小学4〜6年生)のコース

小学4年生からは、いよいよ中学受験に向けた本格的なカリキュラムがスタートします。理科と社会が加わり、授業日数も週2日に増え、学習内容の量・質ともに大きく変化します。

- 授業形式: 週2日(算数・国語・理科・社会)

- 学習のポイント:

- 小学4年生(受験勉強の土台作り):

- 4教科の学習サイクル(授業→家庭での復習→テスト)を確立する重要な時期です。

- 各教科の基本的な概念や知識を学び、学習の基礎体力をつけます。

- 「スパイラル方式」の1周目として、中学受験で必要となる単元を一通り学びます。

- 小学5年生(学力飛躍の最重要学年):

- 中学受験の天王山とも言われ、学習量が最も多く、内容も最も難しくなる学年です。

- 4年生で学んだ内容を土台に、より応用的・発展的な内容を学びます。受験に必要な知識のほとんどをこの学年で習得します。

- この時期にSAPIXの学習ペースにしっかりついていけるかどうかが、志望校合格の大きな鍵を握ります。

- 小学6年生(実践力の完成と志望校対策):

- 前半(夏休み前まで)は、これまでに学習した全範囲の総復習(スパイラルの最終段階)を行い、知識の穴をなくし、定着を図ります。

- 後半(9月以降)は、平常授業に加えて、志望校対策に特化した特別講座がスタートします。

- 土曜志望校別特訓(土特): 同じレベルの志望校を目指す生徒が集まり、より実践的な演習を行います。

- SS特訓(サンデーサピックス): 日曜日に行われる最重要講座。午前は単元別、午後は志望校別の演習という構成で、一日かけて合格力を徹底的に鍛え上げます。この講座の成績が、志望校決定の重要な指標となります。

- 小学4年生(受験勉強の土台作り):

高学年コースは、学年が上がるごとに加速度的に厳しさが増していきます。しかし、この厳しい環境の中で、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨することが、子供たちを精神的にも学力的にも大きく成長させる原動力となります。

オンライン校(SAPIX an)

SAPIXは、長らく対面授業のみを提供してきましたが、多様な学習ニーズに応えるため、2024年2月にオンライン校「SAPIX an(サピックス アン)」を開校しました。(参照:SAPIX an 公式サイト)

- 対象: 首都圏・関西圏以外の地域に在住の小学3年生〜6年生

- 授業形式:

- SAPIXの校舎とリアルタイムで接続し、双方向のWeb授業を実施。

- オンライン生も対面授業の生徒と同様に、講師から指名されたり、質問したりすることが可能です。

- 授業の録画映像を後から視聴することもできるため、復習に役立ちます。

- カリキュラム・教材:

- 使用する教材やカリキュラム、テストは通塾生と全く同じです。地方にいながらにして、SAPIXの質の高い教育を受けることができます。

- クラス分け:

- 通塾生とは異なり、オンライン校内での成績によるクラス分けや席順の変更はありません。競争環境が苦手な子や、自分のペースでじっくり取り組みたい子にとってはメリットとなる場合があります。

- こんな家庭におすすめ:

- 近くにSAPIXの校舎がない地方在住の家庭。

- 家庭の事情で、毎週の送迎が難しい家庭。

- 校舎での厳しい競争環境よりも、自宅で落ち着いて学習したいと考えるお子様。

SAPIX anの登場により、これまで地理的な制約でSAPIXの教育を受けられなかった家庭にも、その門戸が開かれました。最難関校を目指すための新たな選択肢として、注目を集めています。

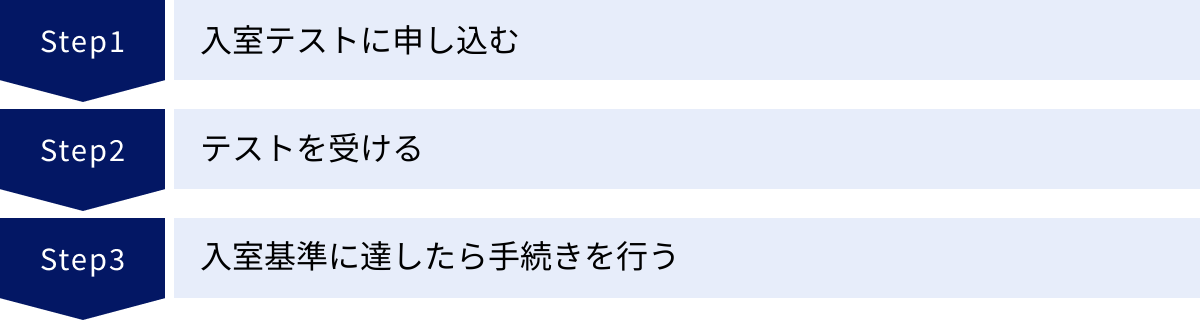

サピックスへ入塾するまでの流れ

SAPIXに入塾するためには、原則として「入室テスト」に合格する必要があります。ここでは、入塾を希望する方が具体的にどのようなステップを踏めばよいのか、申し込みから手続き完了までの流れを分かりやすく解説します。

入室テスト(入塾テスト)に申し込む

SAPIXの入室テストは、年に数回(新学年が始まる前の秋〜冬に特に多く)実施されます。テストを受けるためには、事前の申し込みが必須です。

- SAPIX公式サイトで日程を確認する

まずはSAPIX小学部の公式サイトにアクセスし、「入室テスト」のページで最新のテスト日程、対象学年、申込期間を確認します。テストは全校舎で同日に実施されます。 - マイページを作成(イベント登録)する

申し込みは、SAPIXのウェブサイト上で行います。初めてSAPIXのイベント(テストや説明会)に申し込む場合は、まず保護者情報や子供の情報を入力して「マイページ」を作成する必要があります。一度作成すれば、以降のイベント申し込みはスムーズに行えます。 - マイページからテストを申し込む

マイページにログインし、希望するテスト日程と受験を希望する校舎を選択して申し込み手続きを進めます。受験料はテストによって異なりますが、無料の場合と有料(3,300円〜5,500円程度)の場合があります。支払いもオンラインで完結します。 - 受験票を印刷する

申し込みが完了すると、マイページから受験票がダウンロードできるようになります。テスト当日に必要となるため、必ず事前に印刷して準備しておきましょう。

申し込み期間はテスト日の数日前までと定められていることが多いため、希望する日程を逃さないよう、早めに公式サイトをチェックすることをおすすめします。

テストを受ける

テスト当日は、時間に余裕を持って指定された校舎へ向かいます。

- 受付

校舎に到着したら、受付で印刷した受験票を提示し、子供を試験教室まで誘導してもらいます。持ち物は、受験票、筆記用具(HB以上の鉛筆、消しゴム)、直線定規などが一般的ですが、詳細は受験票の注意書きで必ず確認してください。 - 入室テストの実施

子供は指定された教室で、他の受験生と一緒に入室テストを受けます。テストの科目や時間は学年によって異なります(詳細は次章で解説)。 - 保護者向け入室説明会

子供がテストを受けている時間帯に、多くの校舎で保護者向けの入室説明会が同時開催されます。この説明会では、SAPIXの教育理念、カリキュラム、料金体系、家庭での学習の進め方などについて、校舎の責任者から詳しい説明があります。SAPIXを深く理解し、質問もできる貴重な機会なので、ぜひ参加しましょう。

テストが終了したら、子供と合流して帰宅します。

入室基準に達したら手続きを行う

テストの結果は、通常、数日後にマイページ上で発表されます。郵送での結果通知はありません。

- 結果の確認

マイページにログインし、合否結果を確認します。合格(入室基準に到達)した場合は、得点や偏差値、どのクラスからスタートになるか(コース分け基準)などの詳細な成績表も閲覧できます。 - 入室手続き

合格した場合、入室手続きの案内が表示されます。手続きには期限が定められており、この期限を過ぎると入室資格を失ってしまうため、注意が必要です。入室を決めた場合は、速やかにマイページから手続きを進めます。 - 入室金の納入と書類の提出

手続きでは、入室金(33,000円)の支払い方法の選択や、授業料の引き落とし口座の登録などを行います。必要な書類をウェブ上でアップロード、または郵送で提出し、すべての手続きが完了すれば、晴れてSAPIX生として通塾を開始できます。

もし不合格だった場合でも、次回の入室テストに再挑戦することが可能です。一度の失敗で諦めず、子供の学習状況を見ながら再度チャレンジを検討しましょう。

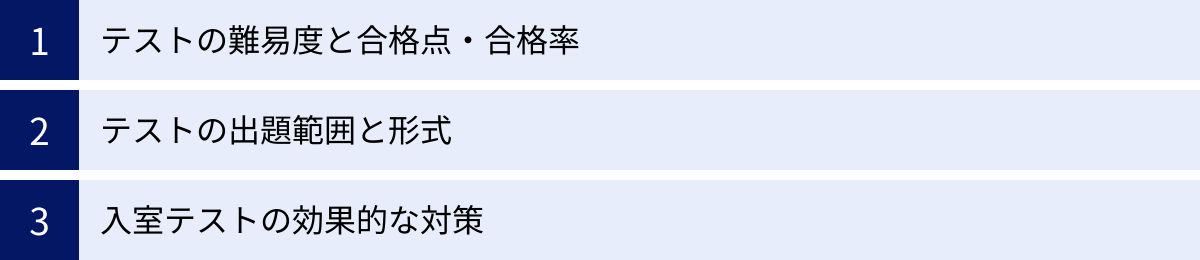

サピックスの入室テスト(入塾テスト)について

SAPIXへの入塾を希望する親子にとって、最大の関門となるのが「入室テスト」です。このテストは単なる学力測定ではなく、SAPIXの速い進度と高いレベルの授業についていけるかどうかを判断するための重要な選抜試験です。ここでは、テストの難易度や合格ライン、出題内容、そして効果的な対策について解説します。

テストの難易度と合格点・合格率

多くの保護者が最も気になるのが、「テストはどのくらい難しいのか」「何点取れば合格できるのか」という点でしょう。

まず、SAPIXは公式には合格点や合格率を一切公表していません。これは、テストの難易度や受験者層が毎回変動するため、一律の基準を設けることが難しいためです。合否は、単純な素点ではなく、同日にテストを受けた全受験生の中での偏差値や順位によって総合的に判断されます。

一般的に言われている傾向としては、以下の点が挙げられます。

- 学年が上がるほど難易度が上がる: 新4年生(3年生の2月)の入室テストが最も受験者数が多く、比較的入室しやすいとされています。一方、5年生や6年生からの入室は、すでに内部生が高いレベルで学習を進めているため、テストの難易度も合格のハードルも格段に上がります。

- 校舎によって基準が異なる: 都心部の人気校舎(自由が丘校、東京校など)は、希望者が多いため、合格基準が他の校舎よりも高くなる傾向があります。

- 合格率は30%〜70%程度?: これはあくまで巷で言われる推計値ですが、募集時期や学年によって大きく変動すると考えられます。新4年生の募集では比較的高い合格率になる一方、高学年の欠員補充のためのテストでは非常に低い合格率になることもあります。

重要なのは、このテストが「落とすための試験」ではなく、「入塾後に子供が困らないかを見極めるための診断」であるという点です。SAPIXの授業は、一定の基礎学力と思考力があることを前提に進められます。基準に満たない状態で無理に入塾しても、授業についていけず、子供が勉強嫌いになってしまう可能性があります。そういう意味で、入室テストはSAPIXとのミスマッチを防ぐための重要なフィルターの役割を果たしているのです。

テストの出題範囲と形式

入室テストの出題範囲や形式は、学年によって異なります。

- 対象科目:

- 新1年生:なし(面接のみ)

- 新2・3年生:算数、国語

- 新4〜6年生:算数、国語(一部のテストでは理科・社会も含む場合がある)

- 試験時間: 各科目30分〜50分程度

- 出題範囲:

- 基本的には「その学年までに学校で学習した内容」が土台となります。しかし、単に教科書レベルの問題だけが出るわけではありません。

- 算数: 正確な計算力はもちろんのこと、文章題や図形問題において、条件を整理し、論理的に考える思考力が問われます。学校ではあまり見かけないような、パズル的な要素を持つ問題や、少し工夫が必要な応用問題が出題されるのが特徴です。

- 国語: 漢字や語句の知識に加えて、読解力が非常に重視されます。年齢相応の文章を正確に読み取り、登場人物の心情や話の要旨を把握する力が求められます。記述式の問題も含まれ、自分の考えを文章で表現する力も見られます。

総じて、知識の量だけでなく、「その知識を使って、初めて見る問題にどう立ち向かうか」という思考のプロセスや応用力が試されるテストと言えます。

入室テストの効果的な対策

SAPIXは公式に「入室テストのための特別な準備は必要ありません」とアナウンスしています。これは、普段の学校での学習や読書習慣などを通じて身につけた、子供のありのままの力を見て判断したいという意図の表れです。しかし、何も対策しないのは不安だというご家庭も多いでしょう。以下に、効果的と考えられる対策をいくつか紹介します。

- 学校の教科書レベルを完璧にする

何よりもまず、学校の学習内容を完全に理解し、定着させておくことが基本中の基本です。応用問題も、基礎がしっかりしていてこそ解けるものです。計算ドリルや漢字練習を繰り返し、基礎学力に穴がない状態にしておきましょう。 - 市販の応用問題集に触れる

教科書レベルが完璧になったら、市販されている少し歯ごたえのある問題集に挑戦してみるのがおすすめです。例えば、算数であれば「トップクラス問題集」や「ハイレベ100」、国語であれば長めの文章題が含まれた問題集などが良いでしょう。SAPIXが出版している「きらめき算数脳」は、SAPIXが重視する思考力問題の傾向を知る上で非常に参考になります。 - 読書習慣を身につける

特に国語の読解力は、一朝一夕で身につくものではありません。日頃から様々なジャンルの本に親しみ、文章を読むことに慣れておくことが最も効果的な対策です。読書を通じて、語彙力や背景知識、集中力が自然と養われます。 - テストの形式に慣れる

もし可能であれば、他の塾の公開模試などを受けて、テストという形式に慣れておくのも良いでしょう。時間配分を意識したり、大勢の中で問題を解く雰囲気を経験したりするだけでも、本番での緊張を和らげる効果が期待できます。

過度な先取り学習や、テクニックに頼った対策は必ずしも必要ありません。それよりも、子供が「考えること」を楽しめるように導き、知的好奇心を刺激してあげることが、SAPIXの求める力につながる最も確実な道と言えるでしょう。

サピックスの評判・口コミからわかるメリット・デメリット

SAPIXは圧倒的な実績を持つ一方で、その独特な指導法や厳しい環境から、評価は様々です。実際に通わせている、あるいは通わせていた保護者や生徒の評判・口コミを分析すると、SAPIXの光と影、つまりメリットとデメリットが明確に浮かび上がってきます。入塾を検討する上で、これらの両側面を客観的に理解しておくことは非常に重要です。

サピックスに通うメリット

SAPIXを選ぶ家庭が最も価値を感じているのは、やはりその質の高い教育環境です。

質の高い授業と教材

多くの保護者から絶賛されるのが、講師の指導力と、思考力を徹底的に鍛える教材の質の高さです。対話形式の授業は、子供たちを飽きさせず、常に頭をフル回転させることを要求します。講師は生徒一人ひとりの理解度を見ながら巧みに発問を繰り出し、生徒はそれに答えようと必死に考える中で、自然と論理的思考力が身についていきます。

また、毎回の授業で配布されるオリジナル教材は、良問の宝庫と評されます。単なる暗記では太刀打ちできない、考えさせる問題に触れ続けることで、難関校が求める本質的な学力が養われるという声が多数聞かれます。

高いレベルの生徒と切磋琢磨できる環境

SAPIXには、入室テストを突破した、学習意欲の高い優秀な生徒が集まります。こうしたハイレベルな仲間と同じ教室で学ぶことは、子供にとって大きな刺激となります。「友達が頑張っているから自分も頑張ろう」というポジティブな競争意識が生まれ、お互いを高め合う相乗効果が期待できます。

また、SAPIXの特徴である「成績順の席次」や頻繁な「クラス昇降」は、常に自分の立ち位置を可視化させます。これを厳しいと感じる子もいますが、競争が好きな子にとっては、上のクラスを目指すための強力なモチベーションになります。「ライバルの存在が、子供を大きく成長させてくれた」という感謝の声は少なくありません。

豊富な受験情報と手厚いサポート

長年にわたる圧倒的な合格実績は、膨大な入試データと分析ノウハウの蓄積を意味します。SAPIXが開催する保護者会では、最新の入試トレンド、各中学校の特色、併願校の組み合わせ戦略など、非常に具体的で信頼性の高い情報が提供されます。

また、定期的に行われる保護者面談では、子供の学習状況やテストの成績に基づき、担当講師から的確なアドバイスがもらえます。「どの学校が子供の性格に合っているか」「今後の学習でどの分野に注力すべきか」といった悩みに、プロの視点から答えてもらえることは、情報戦ともいわれる中学受験において、保護者の大きな心の支えとなります。

サピックスに通うデメリット

一方で、SAPIXの厳しいシステムは、全ての家庭や子供にとって最適なわけではありません。以下のようなデメリットも覚悟しておく必要があります。

授業料が高額

これは多くの家庭が指摘する点です。先の料金比較でも示した通り、SAPIXの年間費用は業界でも最高水準です。特に6年生になると、SS特訓などのオプション講座が加わり、年間の総額は140万円を超えることも珍しくありません。この経済的な負担の大きさは、SAPIXを選ぶ上での最大のハードルの一つと言えるでしょう。「教育への投資」と割り切れるだけの経済的な余裕が求められます。

宿題の量が多く家庭でのサポートが必須

SAPIXの「復習中心主義」は、家庭学習が学習サイクルの根幹をなすことを意味します。毎回の授業で出される宿題の量は膨大で、子供一人で管理し、こなすことは非常に困難です。そのため、保護者による徹底したサポートが不可欠となります。

具体的には、

- 学習スケジュールの管理:「どの教材を、いつまでに、どのくらいやるか」を管理する。

- 宿題の丸付けと採点:解答を見て丸付けをするだけでなく、なぜ間違えたのかを一緒に考える。

- 質問対応:子供が分からない問題について、解説を読んだり、時には親が解き方を教えたりする。

- 精神的なケア:膨大な課題に追われる子供のモチベーションを維持し、励ます。

このように、「親の受験」とも揶揄されるほど、保護者の時間的・精神的な負担は非常に大きいです。共働きで忙しい家庭や、中学受験の経験がない保護者にとっては、かなりの覚悟が必要となります。

授業の進度が早くついていくのが大変

SAPIXの授業は、レベルの高い生徒を基準に進められるため、進度は非常に速いです。一度つまずいてしまうと、次の授業ではさらに先の単元に進んでしまうため、遅れを取り戻すのが難しいという現実があります。

特に、クラス分けが厳しいSAPIXでは、下のクラスになると、上位クラスで扱われるような発展的な問題に触れる機会が減ることもあります。頻繁なクラス昇降はモチベーションになる一方で、クラスが下がってしまった際の子供の精神的なダメージは大きく、自信を失ってしまうケースも見られます。このスピード感と競争環境に馴染めず、途中で他の塾へ転塾していく生徒も一定数存在します。

これらのメリット・デメリットを総合的に判断し、お子様の性格や家庭の状況と照らし合わせて、SAPIXが本当に最適な選択なのかを慎重に検討することが重要です。

サピックスが向いている子・向いていない子の特徴

SAPIXが提供する最高レベルの教育環境は、あるタイプの子供にとっては学力を飛躍させる絶好の機会となりますが、別のタイプの子供にとっては大きな負担となりかねません。これまでの情報を踏まえ、どのようなお子様がSAPIXに向いていて、どのようなお子様がそうでないのか、その特徴をまとめました。塾選びの最終判断にお役立てください。

サピックスが向いている子の特徴

以下のような特徴を持つお子様は、SAPIXの環境で大きく成長できる可能性が高いと言えます。

- 知的好奇心が旺盛で、考えることが好きな子

SAPIXの授業や教材は、「なぜ?」「どうして?」を常に問いかけます。新しいことを知るのが楽しい、難しい問題に挑戦して解けたときの達成感が好き、というような知的好奇心の強いお子様は、SAPIXの学習を心から楽しむことができるでしょう。答えを教えられるのを待つのではなく、自ら試行錯誤するプロセスを楽しめる子は、SAPIXに最適です。 - 競争心が強く、周りと競い合うことで伸びる子

「友達に負けたくない」「次はもっと上のクラスに行きたい」という気持ちが、学習のモチベーションになるタイプのお子様です。成績順の席次や頻繁なクラス昇降といったSAPIXの競争原理を、プレッシャーではなくバネとして活用できます。ハイレベルなライバルの存在が、自分の限界を押し上げる力になります。 - 精神的にタフで、切り替えが早い子

テストの成績が悪かったり、クラスが下がってしまったりしても、過度に落ち込まずに「次こそは頑張ろう」と前向きに気持ちを切り替えられる精神的な強さが求められます。膨大な宿題の量や授業のプレッシャーにも、めげずに向き合えるタフさが必要です。 - 自律的に学習を進められる子

もちろん保護者のサポートは必要ですが、基本的には「自分でやらなければ」という意識を持ち、机に向かう習慣がついているお子様が向いています。言われなくても学習計画に沿って宿題を進められるような自律性は、SAPIXで成功するための重要な要素です。

サピックスが向いていない子の特徴

一方で、以下のような特徴を持つお子様は、SAPIXの環境に馴染めず、苦しんでしまう可能性があります。より手厚いフォローのある塾や、個人のペースを尊重してくれる塾の方が合っているかもしれません。

- マイペースで、じっくり時間をかけて理解したい子

SAPIXの授業は非常にスピーディーに進むため、一つのことを自分のペースで納得いくまで考えたいタイプのお子様は、消化不良を起こしてしまう可能性があります。「わからない」と感じても、質問するタイミングを逃し、そのまま置いていかれてしまうことも。 - 競争が苦手で、プレッシャーに弱い子

常に他者と比較され、順位付けされる環境が、大きなストレスになるお子様です。クラスが下がったことで自信を喪失し、勉強そのものが嫌いになってしまう危険性があります。褒められて伸びるタイプや、アットホームな雰囲気で安心して学びたい子には、SAPIXの環境は厳しいかもしれません。 - 基礎的な学力が定着していない子

SAPIXの授業は、学校の学習内容を理解していることが大前提となります。基礎的な計算力や漢字の知識、読解力がおぼつかない状態で入塾すると、授業の内容が全く理解できず、非常につらい思いをすることになります。まずは基礎固めを優先し、土台ができてから挑戦を考えるべきです。 - 家庭での学習サポートが難しい環境の子

これは子供本人の特性ではありませんが、極めて重要な要素です。保護者が仕事で多忙であったり、中学受験に対する理解や協力が得られなかったりする場合、SAPIXの膨大な宿題と復習サイクルを回すことは事実上不可能です。SAPIXを選ぶということは、家庭全体で中学受験に取り組む覚悟を決めることと同義です。

最終的には、お子様自身の「SAPIXで頑張りたい」という気持ちが最も大切です。体験授業や説明会に親子で参加し、校舎の雰囲気や授業の様子を肌で感じた上で、お子様の意思を尊重して決定することをおすすめします。

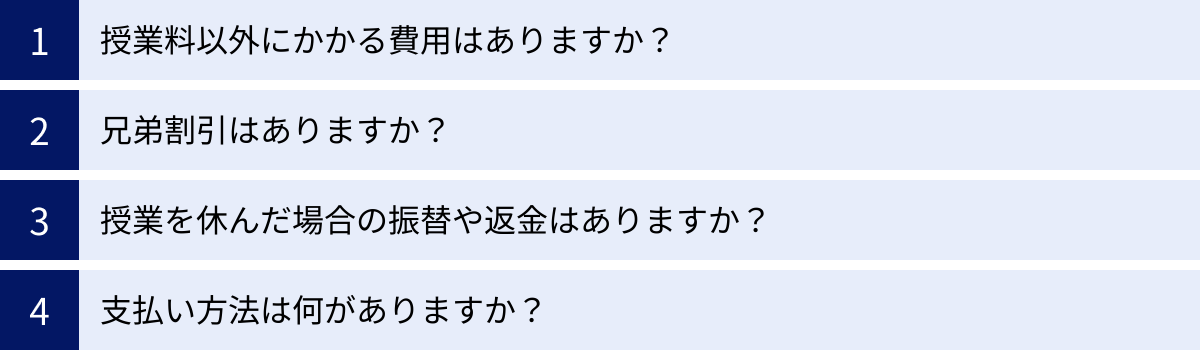

サピックスの料金に関するよくある質問

SAPIXの料金体系は複雑な部分もあるため、多くの保護者が具体的な疑問を抱えています。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

授業料以外にかかる費用はありますか?

はい、月々の授業料以外にも多くの費用がかかります。 年間の総費用を考える際には、以下の費用をすべて含めて計算する必要があります。

- 入室金: 33,000円(入塾時のみ)

- 季節講習費: 春期講習、夏期講習、冬期講習の費用。特に高学年は高額になり、夏期講習だけで20万円近くかかることもあります。

- テスト費用: 授業料に含まれるテストもありますが、志望校判定に使われる「サピックスオープン」などは別途受験料(1回6,050円〜)が必要です。6年生では複数回受験します。

- 6年生の特別特訓費: 6年生の9月から始まる「土曜志望校別特訓(土特)」や「SS特訓(サンデーサピックス)」は、月々の授業料とは別に請求されます。これが6年生の費用を大きく押し上げる最大の要因で、年間で数十万円に及びます。

- その他: 市販の教材(過去問、地図帳など)の購入費や、テスト会場までの交通費なども細かくかかります。

結論として、月謝の金額だけを見て判断するのは非常に危険です。 特に受験学年である6年生では、年間の総額が140万円〜160万円程度になることを覚悟しておく必要があります。

兄弟割引はありますか?

はい、兄弟姉妹向けの優遇制度があります。

SAPIXに在籍中の生徒の兄弟姉妹、またはSAPIXの卒業生の兄弟姉妹が新たに入室する場合、入室金(33,000円)が全額免除されます。(参照:SAPIX小学部 公式サイト)

ただし、注意点として、月々の授業料や特別講習費に関する兄弟割引はありません。 割引が適用されるのは、あくまで入塾時の入室金のみです。それでも、初期費用が抑えられるのは大きなメリットと言えるでしょう。

授業を休んだ場合の振替や返金はありますか?

原則として、自己都合で授業を欠席した場合の振替授業や、授業料の返金はありません。

SAPIXは集団指導塾であり、クラス単位でカリキュラムが進んでいくため、個別の振替対応は行っていないのが基本です。

ただし、欠席したからといって、その回の学習内容が全く分からなくなるわけではありません。

- 教材の受け取り: 欠席した回の授業で配布された教材(テキストや復習用プリント)は、後日校舎で受け取ることができます。

- 質問教室の活用: 次の授業日などに「質問教室」を利用して、欠席した回の内容で分からなかった部分を講師に個別に質問することは可能です。

病気や家庭の用事などでやむを得ず休む場合は、家庭で教材を使って自習し、分からない点は質問教室で解消するという自己解決が求められます。

支払い方法は何がありますか?

SAPIXの授業料などの各種費用の支払いは、指定の金融機関の口座からの自動引き落としが基本となります。

入室手続きの際に、口座振替依頼書を提出し、毎月決められた日に授業料などが引き落とされる仕組みです。現金での支払いや、クレジットカードでの支払いは、基本的には対応していません。手続きの詳細については、入室案内の際に詳しく説明されます。