大学受験において、多くの受験生が対策に悩む科目の一つが「現代文」です。「勉強しても成績が上がらない」「センスがないと解けない」と感じていませんか。しかし、現代文は決してセンスや感覚だけで解く科目ではありません。正しい読解法と解法を学び、適切なトレーニングを積めば、誰でも安定して高得点を狙えるようになります。

そのための最も強力な武器となるのが「参考書」です。優れた参考書は、現代文という科目の本質を解き明かし、あなたを合格へと導く羅針盤の役割を果たしてくれます。

この記事では、数ある現代文の参考書の中から、本当におすすめできる15冊をレベル別に厳選してランキング形式でご紹介します。さらに、参考書を選ぶ際の重要なポイントや、その効果を最大限に引き出すための具体的な勉強法まで、網羅的に解説します。

この記事を最後まで読めば、自分にぴったりの一冊が見つかり、現代文の成績を飛躍させるための具体的な道筋が見えてくるはずです。現代文を得点源に変え、志望校合格を勝ち取るための第一歩を、ここから踏み出しましょう。

目次

大学受験の現代文で参考書を使うべき理由

「現代文の勉強に、なぜわざわざ参考書を使う必要があるのか?」と感じる受験生もいるかもしれません。学校の授業や問題集だけでは不十分なのでしょうか。結論から言えば、大学受験の現代文で安定した高得点を取るためには、参考書の活用が極めて重要です。その理由は、受験現代文が持つ特殊性にあります。

多くの人が現代文を「国語」という大きな枠で捉え、文章を読んで設問に答えるだけのシンプルな科目だと考えがちです。しかし、大学入試で問われる現代文は、単なる読書感想文や国語の授業とは全く性質が異なります。それは、文章に書かれている情報を客観的かつ論理的に読み解き、設問の要求に沿って的確に解答を導き出す「情報処理能力」を測るテストだからです。

ここに、自己流の勉強法の限界と、参考書を使うべき明確な理由が存在します。

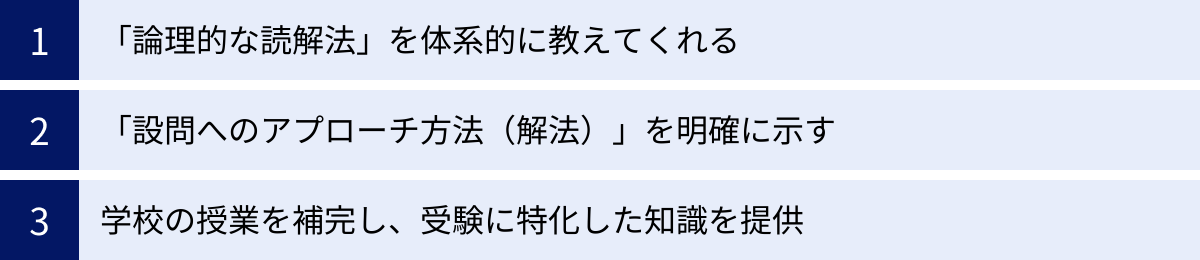

第一に、参考書は「論理的な読解法」を体系的に教えてくれます。 自己流で問題を解いていると、どうしても「なんとなく」「感覚的に」文章を読み、選択肢を選んでしまいがちです。その結果、点数が安定せず、なぜ正解できたのか、なぜ間違えたのかが不明確なままになってしまいます。これでは、本番で実力を発揮することは困難です。

優れた参考書は、文章の構造(対比、因果関係、言い換えなど)をどう捉えるか、指示語や接続詞がどのような役割を果たしているか、筆者の主張はどこにあるのか、といった文章を論理的に分解・分析するための「型」や「ルール」を提示してくれます。これは、学校の授業では断片的にしか教わらないことが多い、受験現代文を攻略するための核となるスキルです。この「読み方の作法」を身につけることで、どんな文章が出題されても、客観的な根拠に基づいて内容を正確に把握できるようになります。

第二に、参考書は「設問へのアプローチ方法(解法)」を明確に示してくれます。 文章が読めても、設問の意図を汲み取れなければ得点には結びつきません。「傍線部について説明せよ」という問題と「傍線部の理由を説明せよ」という問題では、答えるべき内容が全く異なります。また、選択肢問題では、本文の内容と合致していても設問の要求とズレていれば不正解となります。

参考書は、こうした設問の種類ごとに、どこに着目し、どのように思考を進め、どうやって正解の選択肢を見つけ出すか、あるいは不正解の選択肢を消去するかという具体的な「解法テクニック」を授けてくれます。例えば、「傍線部問題は、まず傍線部そのものを言い換えることから始める」「選択肢は、部分的に正しいが全体としては誤り、本文にないことが書かれている、言い過ぎている、などの観点で吟味する」といった実践的なスキルです。これらは、限られた試験時間の中で、迅速かつ正確に解答を導き出すための必須の武器となります。

第三に、参考書は学校の授業を補完し、受験に特化した知識を提供します。 学校の授業は、文学的な鑑賞や教養を深めることに重点が置かれることも少なくありません。それはそれで非常に価値のあることですが、大学入試という「点数を取る」ゲームにおいては、必ずしも最適化されているとは限りません。参考書は、入試で頻出するテーマ(近代、自我、グローバリゼーション、情報化社会など)に関する背景知識や、評論文特有のキーワードの意味を効率的にインプットさせてくれます。これらの知識は、文章の理解を助ける「スキーマ(思考の枠組み)」となり、読解のスピードと正確性を格段に向上させます。

要するに、現代文の参考書は、受験という特殊なルールで行われるゲームの「攻略本」なのです。自己流という武器を持たない状態で戦場に赴くのではなく、最強の武器と防具、そして戦術を記した攻略本を手にすることで、初めてライバルと対等以上に戦うことができます。なんとなく解いて点数が良かったり悪かったりする不安定な状態から脱却し、「狙って点を取る」という能動的な学習へ転換するために、参考書の活用は不可欠と言えるでしょう。

大学受験向け現代文参考書の種類と役割

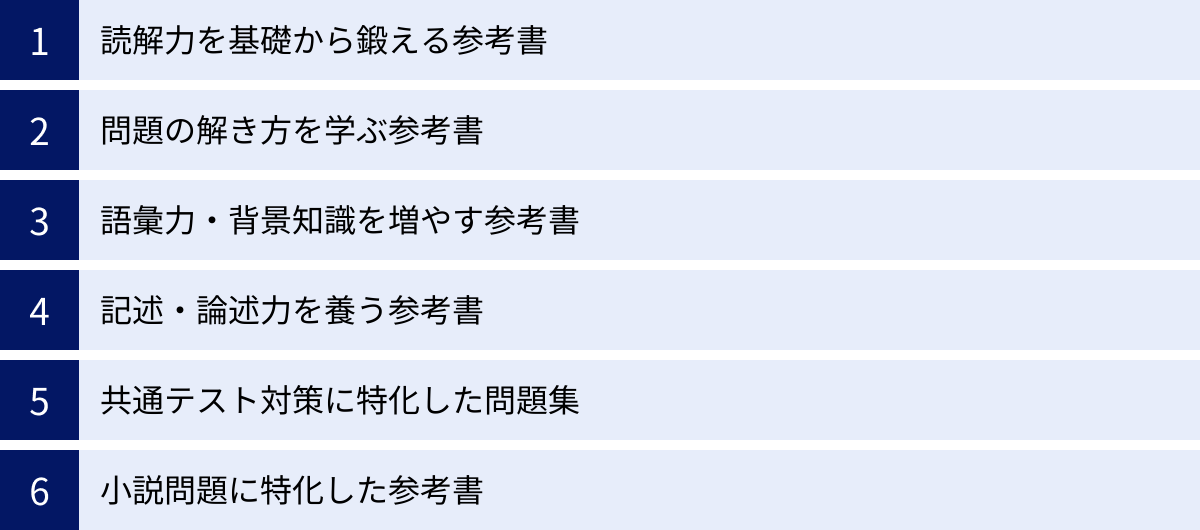

現代文の参考書と一言で言っても、その目的や内容は多岐にわたります。自分の弱点や目指すレベルに応じて適切な種類の参考書を選ばなければ、学習効果は半減してしまいます。ここでは、大学受験向けの現代文参考書を主な役割ごとに6つの種類に分類し、それぞれがどのようなスキルを伸ばすのに役立つのかを詳しく解説します。

読解力を基礎から鍛える参考書

これは、現代文の学習における全ての土台となる「正確に読む力」を養うための参考書です。特に現代文が苦手な人や、感覚で文章を読んでしまう癖がある人にとって、最初のステップとして最も重要になります。

このタイプの参考書は、一文一文の構造を正確に捉えることに重点を置いています。具体的には、

- 主語と述語の関係の把握

- 修飾語がどこにかかるのかの特定

- 指示語(これ、それ、あれ、など)が何を指しているのかの明確化

- 接続詞(しかし、だから、また、など)が文と文をどのようにつないでいるのかの理解

といった、いわば「精読」の技術を徹底的にトレーニングします。文章を単なる文字の羅列としてではなく、論理的な繋がりを持った構造物として捉える視点を養うのです。

さらに、文章全体の構造、例えば「対比構造(AとBを比較している)」「因果関係(原因と結果)」「具体例と抽象論」といったマクロな視点での読み方も解説してくれます。文章全体の設計図を理解することで、筆者の主張がどこにあるのか、文章の核心は何かを的確に見抜く力が身につきます。

これらの参考書をじっくりと取り組むことで、「なんとなく読めているつもり」の状態から脱却し、本文の記述を客観的な根拠として、自信を持って内容を理解できる状態を目指します。

問題の解き方を学ぶ参考書

文章を正確に読めるようになったとしても、それがすぐに入試の得点に結びつくとは限りません。なぜなら、「読解力」と「設問を解く力(得点力)」は、似て非なるスキルだからです。この「解く力」に特化して解説するのが、解法を学ぶ参考書です。

このタイプの参考書は、大学入試で出題される様々な設問形式(選択肢問題、傍線部説明問題、内容一致問題、抜き出し問題、空所補充問題など)に対して、最も効率的で間違いの少ないアプローチ方法を教えてくれます。

例えば、

- 選択肢問題の攻略法:正解の選択肢が持つ特徴だけでなく、「本文に書かれていない」「言い過ぎている」「因果関係が逆」といった不正解の選択肢が作られるパターンを学ぶことで、消去法をより確実なものにします。

- 傍線部問題の解き方:「どういうことか」と問われたら傍線部を分かりやすく言い換える、「なぜか」と問われたら原因や理由を探す、といった設問の要求に応じた思考プロセスを学びます。

- 時間配分:問題ごとの難易度を見極め、どの順番で解くか、どの問題に時間をかけるべきか、といった戦略的な側面も解説します。

これらの参考書は、読解力というインプットした情報を、得点という形でアウトプットするための「変換装置」の役割を果たします。基礎的な読解力がある程度身についた段階で取り組むと、目に見えて点数が伸びることも少なくありません。

語彙力・背景知識を増やす参考書

大学入試の評論文では、特定のテーマや専門用語が頻繁に登場します。例えば、「近代」「自我」「身体」「イデア」「パラダイム」「グローバリゼーション」「アイデンティティ」といった言葉です。これらのキーワードを知っているかどうかで、文章の理解度は天と地ほどの差が生まれます。

語彙力・背景知識系の参考書は、こうした評論文頻出のキーワードやテーマを効率的に学習することを目的としています。単に単語の意味を暗記するだけでなく、その言葉が生まれた歴史的背景や、関連する思想、対立する概念などをセットで解説してくれるのが特徴です。

例えば、「近代」というキーワードを学ぶ際には、それが「神」中心の中世から「人間」中心の社会へ移行する過程で生まれた概念であり、「理性」「個人」「進歩」といった価値観と密接に結びついていることを学びます。こうした背景知識があると、文章を読んだ際に「ああ、これは近代批判の文脈だな」といったように、文章のテーマを瞬時に掴み、より深いレベルで内容を理解できます。

これらの知識は、文章を読む際の「スキーマ(思考の枠組み)」となり、未知の文章に出会ったときの強力な助けとなります。読解のスピードアップと正確性の向上に直結するため、特に難関大学を目指す受験生にとっては必須の対策と言えるでしょう。

記述・論述力を養う参考書

国公立大学の二次試験や、一部の難関私立大学で課されるのが記述・論述問題です。これは、単に正解を選ぶだけでなく、設問の要求に沿って、本文の内容を再構成し、指定された字数で分かりやすく説明する高度なアウトプット能力が求められます。

記述・論述対策の参考書は、この特殊なスキルを養成するために特化しています。その内容は、

- 設問の分解:「〜を踏まえ、〜という観点から、〜について説明せよ」といった複雑な設問を分解し、解答に含めるべき要素を正確に把握する方法。

- 要素の抽出:解答に必要な部分を本文中から過不足なく探し出す技術。

- 答案の構成:抽出した要素を、論理的な順序で組み立て、説得力のある文章を作成する手法。

- 減点されない表現:主語・述語のねじれを防ぐ、冗長な表現を避ける、指定された字数にまとめるテクニックなど。

といった、非常に実践的なものです。また、多くの参考書では、良い答案例と悪い答案例を比較し、なぜその評価になるのかという「採点者の視点」を解説しています。これにより、独りよがりな答案ではなく、客観的に評価される答案を作成する能力が身につきます。記述力は一朝一夕では身につかないため、早期からコツコツと取り組むことが重要です。

共通テスト対策に特化した問題集

大学入学共通テストの現代文は、従来のセンター試験とは異なる特徴を持っています。特に、複数の文章(評論と評論、評論と実用文など)や、図表・グラフといった資料を読み解き、それらを関連付けて考察させる問題が出題される点が大きな違いです。

共通テスト対策に特化した問題集は、こうした新しい形式の問題に慣れ、効率的に解くための訓練を積むことを目的としています。

- 複数の情報源の統合:異なる文章や資料から必要な情報を素早く抽出し、それらの共通点や相違点、関係性を整理する能力を養います。

- 時間配分のシミュレーション:大問2つを80分(古文・漢文含む)という厳しい時間制約の中で解き切るための、戦略的な時間配分を体得します。

- 思考力を問う設問への対応:単なる内容一致だけでなく、本文の内容を基に生徒の会話やメモの空欄を埋めるなど、一歩踏み込んだ思考を要求する問題へのアプローチ方法を学びます。

これらの問題集は、共通テストで高得点を狙う上で不可欠です。過去問演習と並行して使用し、共通テスト特有の情報処理能力とスピーディーな判断力を磨き上げることが求められます。

小説問題に特化した参考書

現代文では評論文と並んで小説も重要な出題分野です。しかし、小説の読み方は評論文とは大きく異なります。評論文が客観的な論理の展開を追うのに対し、小説では登場人物の心情やその変化、情景描写の意味、比喩表現の効果などを読み解く必要があります。

小説問題に特化した参考書は、この独特の読解法を学ぶためのものです。多くの受験生が陥りがちなのが、自分を登場人物に「感情移入」してしまい、主観的に心情を判断してしまうことです。しかし、受験における小説読解では、あくまで本文中の行動や会話、表情、情景描写といった客観的な記述を根拠に、登場人物の心情を論理的に分析・推測することが求められます。

このタイプの参考書では、

- 心情の根拠の探し方:「なぜその登場人物は悲しいのか」を、本文の「うつむいて、肩を震わせた」といった記述から論理的に説明する訓練をします。

- 情景描写の役割:雨が降っている情景が主人公の憂鬱な心情を象徴している、といったように、情景と心情の関連性を読み解く視点を養います。

- 視点の分析:物語が誰の視点で語られているか(一人称、三人称など)を意識することで、語りの信頼性や登場人物との距離感を把握します。

小説が苦手な受験生はもちろん、得意だと思っている受験生も、自分の読み方が客観的な根拠に基づいているかを確認するために、一度は目を通しておきたい種類の参考書です。

失敗しない現代文参考書の選び方

自分に合った参考書を見つけることは、現代文の成績を伸ばす上で決定的に重要です。しかし、書店には無数の参考書が並んでおり、どれを選べば良いか分からなくなってしまうことも少なくありません。ここでは、あなたにとって「最高の一冊」を見つけるための、5つの具体的な選び方のポイントを解説します。

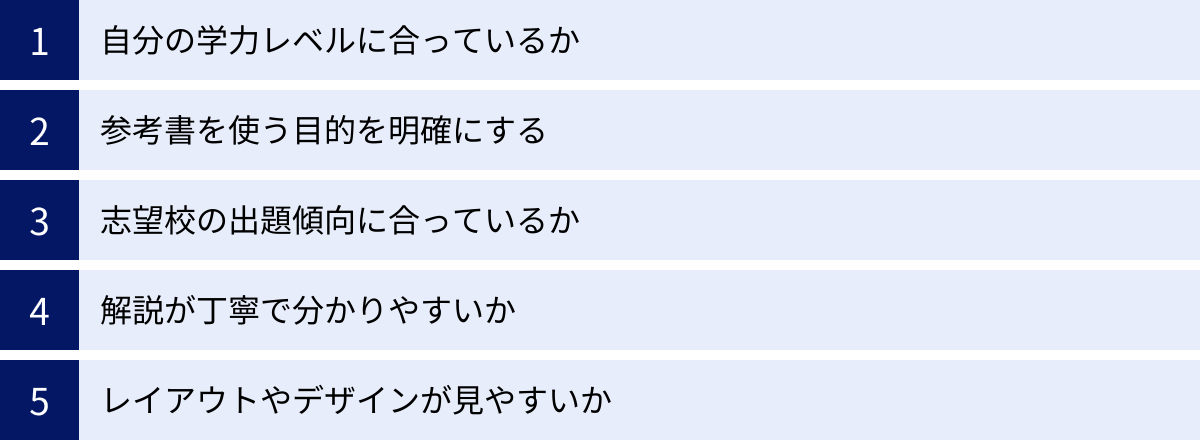

自分の学力レベルに合っているか

これが参考書選びで最も重要かつ基本的な原則です。多くの受験生が、評判が良いから、難関大学向けだからという理由で、自分の実力に見合わない難しい参考書に手を出してしまいがちです。しかし、これは学習効率を著しく下げるだけでなく、挫折の原因にもなります。

例えば、まだ一文一文を正確に読む基礎ができていないのに、いきなり難解な哲学的な文章を扱う応用レベルの参考書に取り組んでも、解説を読んでも全く理解できず、ただ時間を浪費するだけになってしまいます。これでは自信を失い、現代文への苦手意識を強めるだけです。

参考書を選ぶ際は、今の自分の学力よりも少し簡単だと感じるくらいのもの、あるいは、背伸びせずに「これなら理解できそうだ」と確信できるレベルのものから始めるのが鉄則です。具体的には、書店で実際に数ページを読んでみて、本文や解説の内容がストレスなく8割程度理解できるかどうかを確認しましょう。

「簡単すぎるかな?」と思うくらいのレベルから始めることで、無理なく一冊をやり遂げることができ、成功体験を積むことができます。その上で、徐々にレベルを上げていくのが、最も確実で効率的な学習ルートです。

参考書を使う目的を明確にする

あなたはなぜ参考書を使いたいのでしょうか?その目的をはっきりさせることが、適切な一冊を選ぶための第二の鍵です。前の章で解説したように、参考書にはそれぞれ異なる役割があります。

- 「とにかく文章が読めない。基礎の基礎からやり直したい」→ 読解力を基礎から鍛える参考書

- 「文章はなんとなく読めるが、点数に結びつかない」→ 問題の解き方を学ぶ参考書

- 「評論文に出てくる言葉が難しくて分からない」→ 語彙力・背景知識を増やす参考書

- 「国公立志望で、記述問題の書き方が分からない」→ 記述・論述力を養う参考書

- 「共通テストの形式に慣れて、時間内に解けるようになりたい」→ 共通テスト対策に特化した問題集

このように、自分が今抱えている課題(弱点)を自己分析し、それを解決するという明確な目的意識を持って参考書を探しましょう。目的が曖昧なままでは、どの参考書も中途半端に終わってしまい、結局何も身につかなかったということになりかねません。自分の課題を紙に書き出してから書店に向かうのも良い方法です。

志望校の出題傾向に合っているか

学習の最終目標は、志望校の入試で合格点を取ることです。そのためには、志望校の出題傾向に合った参考書を選ぶという視点も重要になります。まずは、志望校の過去問を数年分見て、どのような問題が出されるのかを分析しましょう。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 文章のジャンル:評論文のみか、小説や随筆も出題されるか。

- 文章のテーマと難易度:社会科学系が多いか、哲学・思想系が多いか。文章は具体的で読みやすいか、抽象的で難解か。

- 設問形式:選択肢問題が中心か、記述・論述問題の比重が高いか。抜き出しや漢字・語彙問題の配点はどうか。

- 記述・論述の字数:もし出題される場合、字数はどのくらいか(30字程度か、100字を超えるかなど)。

例えば、早稲田大学のように抽象度の高い硬質な評論文が頻出する大学を目指すのであれば、背景知識を深める参考書や、難解な文章をじっくり読み解くタイプの参考書が有効です。一方、記述問題が合否を分ける国公立大学を目指すのであれば、記述・論述対策の参考書は必須となります。

もちろん、どの大学を受けるにしても基礎的な読解力は不可欠ですが、中級以上のレベルに進んだら、志望校の傾向を意識した参考書選びをすることで、より効率的に対策を進められます。

解説が丁寧で分かりやすいか

参考書の価値は、問題の質以上に「解説の質」で決まると言っても過言ではありません。自学自習で使う以上、解説があなたにとっての唯一の先生になります。解説が不親切な参考書は、分からない点を解決できず、学習の妨げになるだけです。

良い解説の条件は以下の通りです。

- 正解の根拠が明確:なぜその選択肢が正解なのか、本文のどの部分を根拠に判断できるのかが、具体的に示されているか。

- 不正解の選択肢の解説が丁寧:正解の解説だけでなく、なぜ他の選択肢が間違いなのかを一つひとつ論理的に説明しているか。 ここが非常に重要で、選択肢を吟味する力を養う上で欠かせません。

- 思考プロセスが示されている:解答に至るまでの考え方の道筋が、順を追って分かりやすく解説されているか。単に「ここにこう書いてあるから正解」ではなく、「まず傍線部をこう解釈し、次にこの部分と対比させ、したがってこの選択肢が最も適切だ」というように、思考の過程を追体験できるものが理想です。

- 図解や要約が効果的に使われている:文章の構造を図で示したり、段落ごとの要点をまとめたりするなど、視覚的に理解を助ける工夫がされているか。

書店で参考書を手に取ったら、必ず自分が苦手そうな問題の解説を読んでみましょう。その解説を読んで「なるほど!」と腑に落ちる感覚があるか、自分の疑問に答えてくれる内容になっているかを確認することが、失敗しないための重要なステップです。

レイアウトやデザインが見やすいか

これは見過ごされがちですが、学習のモチベーションを維持する上で意外と重要なポイントです。参考書は、一度や二度でなく、何度も繰り返し使うあなたの「相棒」になります。だからこそ、自分が「使いたい」と思えるものを選ぶべきです。

チェックするポイントは、

- 文字の大きさやフォント:自分にとって読みやすいか。

- 行間や余白:ぎっしり詰まっているよりも、適度な余白がある方が読みやすく、書き込みもしやすい。

- 色使い:2色刷りや多色刷りなど、重要なポイントが視覚的に分かりやすくなっているか。ただし、色が多すぎてチカチカするものは集中を妨げる可能性もあります。

- 全体のデザイン:自分が気に入る、やる気の出るデザインか。

これらの要素は完全に個人の好みの問題です。しかし、毎日向き合うものだからこそ、見た目の「心地よさ」や「相性」を大切にしましょう。 他の人が絶賛している参考書でも、自分にとって見づらいと感じるなら、それはあなたにとっての良い参考書ではないかもしれません。最終的には、上記4つの客観的な基準を満たした上で、自分が最も「しっくりくる」と感じる一冊を選ぶことが、継続的な学習へと繋がります。

【レベル別】現代文のおすすめ参考書ランキング15選

ここからは、いよいよ大学受験現代文のおすすめ参考書をランキング形式で紹介します。「入門編」「標準編」「応用編」の3つのレベルに分け、それぞれの特徴やどんな人におすすめかを詳しく解説していきます。自分の現在の学力と目指すゴールを照らし合わせながら、最適な一冊を見つけてください。

【入門編】現代文が苦手な人におすすめの参考書5選

現代文の偏差値が50未満の方や、これまで現代文の勉強を本格的にしてこなかった方向けの参考書です。読み方の基礎の基礎から丁寧に解説してくれる、最初の一冊にふさわしいラインナップです。

| 書名 | 著者 | 出版社 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① ゼロから覚醒はじめよう現代文 | 柳生好之 | かんき出版 | 入門 | 会話形式で読みやすく、読解の「型」を学べる。苦手意識を払拭するのに最適。 |

| ② 田村のやさしく語る現代文 | 田村秀行 | 代々木ライブラリー | 入門 | 語りかけるような口調で、評論・小説の基本的な読み方を網羅的に解説。 |

| ③ 入試現代文へのアクセス 基本編 | 荒川久志 他 | 河合出版 | 入門〜標準 | 良質なオリジナル問題と非常に詳しい解説が特徴。基礎固めの王道。 |

| ④ ことばはちからダ!現代文キーワード | Z会編集部 | Z会 | 入門〜標準 | 頻出キーワードを文脈の中で覚えられる。イラストも豊富で楽しく学べる。 |

| ⑤ 現代文ゴロゴ解法公式集1 センター試験編 | 板野博行 | スタディカンパニー | 入門 | 解法を「公式」として暗記するスタイル。短期間で点数アップを目指せる。 |

① ゼロから覚醒はじめよう現代文

現代文アレルギーの受験生を救う一冊として絶大な人気を誇ります。最大の特徴は、生徒と先生の対話形式で講義が進む点です。これにより、まるで授業を受けているかのような感覚で、つまずきやすいポイントを先回りして解説してくれます。「なんとなく」ではなく、「本文の構造(イコールの関係、対比関係、因果関係)」を意識して読むという、論理的読解の第一歩を非常に分かりやすく教えてくれます。本書で提唱される「ゼロから覚醒ファイナルメソッド」という読解の型を身につければ、どんな文章にも通用するブレない読み方の軸が手に入ります。まさに、現代文の勉強を何から始めればいいか分からない人にとっての救世主と言える参考書です。

② 田村のやさしく語る現代文

長年にわたり多くの受験生に支持され続けている、入門書の超ロングセラーです。著者の田村先生が、まるで隣で優しく語りかけてくれるような口調で書かれているため、非常に読みやすく、挫折しにくいのが魅力です。評論と小説、それぞれのジャンルについて、基本的な読み方と考え方を「普通はこう読むよね」という自然な視点から解説してくれます。特別なテクニックよりも、文章に真摯に向き合う姿勢と、当たり前のことを当たり前にやる大切さを教えてくれる一冊です。内容が普遍的であるため、何十年経っても色褪せない価値を持っています。分厚さもなく、短期間で通読できるので、本格的な受験勉強を始める前のウォーミングアップとしても最適です。

③ 入試現代文へのアクセス 基本編

河合塾の人気講師陣によって執筆された、問題演習系の入門書です。16題の良質なオリジナル問題を通して、現代文の基礎力を段階的に養成できるように設計されています。この参考書の真骨頂は、別冊になっている圧倒的に詳しい解説にあります。本文の要約や構造図解はもちろん、設問の解説では、正解の根拠だけでなく、不正解の選択肢がなぜダメなのかまで徹底的に分析されています。この解説を熟読し、「なぜ正解で、なぜ不正解なのか」を自分の言葉で説明できるようになるまで繰り返すことで、確かな得点力が身につきます。「講義系参考書は読んだけど、どう問題に活かせばいいか分からない」という段階の受験生に強くおすすめします。

④ ことばはちからダ!現代文キーワード

現代文の評論文を読む上で避けては通れない「キーワード」の学習に特化した参考書です。この本の優れた点は、単語と意味を1対1で暗記させるのではなく、各キーワードを実際の入試問題に近い文脈の中で、イラストや図を交えながら解説していることです。これにより、言葉の持つニュアンスや使われ方を立体的に理解できます。また、対立する概念(例:西洋と東洋、主観と客観)をセットで学べる構成になっているため、知識が整理しやすく、記憶にも定着しやすいです。これを一冊仕上げるだけで、評論文を読む際の「見通し」が格段に良くなり、読解スピードと正確性が向上します。読解の勉強と並行して、語彙力の底上げを図りたいすべての受験生におすすめです。

⑤ 現代文ゴロゴ解法公式集1 センター試験編

「古文単語ゴロゴ」で有名な板野先生による、解法に特化した参考書です。タイトルに「センター試験編」とありますが、共通テストや私大のマーク式問題にも十分通用する内容です。その最大の特徴は、現代文の解き方を数学の公式のようにパターン化し、それを暗記して問題に当てはめていくというユニークなアプローチにあります。例えば、「傍線部理由問題は、直前直後の『から』『ので』『ため』を探せ」といった具体的な指示が満載です。論理的な読解をじっくり積み上げる正攻法とは異なりますが、「とにかく短期間で点数を上げたい」「マーク式の得点が安定しない」という受験生にとっては即効性のある一冊となる可能性があります。ただし、この方法論だけに頼ると記述問題などに対応できなくなる恐れがあるため、他の参考書と併用するのが望ましいでしょう。

【標準編】基礎を固めて得点力を上げたい人におすすめの参考書5選

入門レベルを卒業し、日東駒専・産近甲龍からGMARCH・関関同立レベルを目指す方向けの参考書です。身につけた基礎力を、より確実な得点力へと昇華させるための、骨太な参考書が揃っています。

| 書名 | 著者 | 出版社 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① 現代文読解力の開発講座 | 霜栄 | 駿台文庫 | 標準〜応用 | 非常に詳しい解説で思考プロセスを徹底的に学べる。じっくり取り組む名著。 |

| ② 船口のゼロから読み解く最強の現代文 | 船口明 | 学研プラス | 標準 | 読解法と解法を体系的に学べる。図解が多く、視覚的に分かりやすい。 |

| ③ 入試現代文へのアクセス 発展編 | 荒川久志 他 | 河合出版 | 標準〜応用 | 基本編より難易度の高い問題。多様なテーマの文章に触れられる。 |

| ④ 生きる漢字・語彙力 | 霜栄 | 駿台文庫 | 標準〜応用 | 漢字と語彙をセットで学習。例文が豊富で実践的。 |

| ⑤ 現代文と格闘する | 竹国友康 他 | 河合出版 | 応用 | 難解な文章にじっくり取り組む。思考力を徹底的に鍛える。 |

① 現代文読解力の開発講座

駿台文庫が誇る、現代文参考書の金字塔です。「赤本」ならぬ「青本」として知られ、多くの難関大合格者を輩出してきました。わずか10題の問題で構成されていますが、その真価は他の追随を許さないほど詳細で緻密な解説にあります。一文一文の意味を掘り下げ、文章全体の論理構造を解き明かし、設問に対してどのようにアプローチすべきか、その思考プロセスを余すところなく示してくれます。この一冊をやり遂げるには相当な時間と根気が必要ですが、解説を何度も読み込み、自分の思考とのズレを修正していく作業を繰り返すことで、現代文を「論理の科目」として捉える視点が完全に身につきます。表面的なテクニックではなく、本質的な読解力を手に入れたいと願う、向上心のある受験生に挑戦してほしい一冊です。

② 船口のゼロから読み解く最強の現代文

代々木ゼミナールの人気講師、船口先生による講義系参考書です。この本の強みは、「読解法」と「解法」が非常にシステマティックに整理されている点にあります。「対比」「言い換え」「具体例」といった文章の構造を読み解くためのツールと、設問にアプローチするためのツールが明確に分けられており、今自分が何をすべきかが分かりやすい構成になっています。また、図解やイラストを多用しているため、抽象的な概念も視覚的に理解しやすくなっています。「アクセス基本編」を終えた後や、「開発講座」は少しハードルが高いと感じる受験生が、読解と解法を繋げるための橋渡しとして使うのに最適な一冊です。

③ 入試現代文へのアクセス 発展編

「アクセス基本編」の続編にあたり、より難易度の高い文章と設問で構成されています。基本編で身につけた読解法・解法を、GMARCHや地方国公立レベルの入試問題で通用するかどうかを試す、実践的な演習書と位置づけられます。扱われる文章のテーマも、より専門的で抽象度の高いものが増え、多様なジャンルの文章に対応する力を養うことができます。もちろん、この発展編でも「詳しい解説」という「アクセス」シリーズの強みは健在です。基本編と同様に、解説を熟読して自分の思考プロセスを客観的に分析・修正するという使い方を徹底しましょう。これを完璧にすれば、大抵の大学の入試問題には対応できる実力が身につきます。

④ 生きる漢字・語彙力

「開発講座」と同じく、駿台の霜栄先生による漢字・語彙の参考書です。単なる漢字の書き取りや読みの問題集とは一線を画し、入試現代文で問われる「文脈の中での言葉の意味」を理解することに重点が置かれています。一つの漢字に対して、複数の読み方や意味、関連する熟語、対義語などが豊富に掲載されており、それらが実際の入試でどのように使われるかを示す例文も秀逸です。この一冊をやりこむことで、漢字問題で確実に得点できるだけでなく、評論文に頻出する硬い言葉(抽象語、漢語)への抵抗がなくなり、文章全体の読解力向上にも繋がります。語彙系の参考書としては難易度が高めですが、標準レベル以上の大学を目指すすべての受験生にとって、強力な武器となるでしょう。

⑤ 現代文と格闘する

河合塾の伝説的な参考書であり、多くの受験生にとって「憧れ」と「畏怖」の対象となっています。その名の通り、一筋縄ではいかない非常に難解な文章と正面から向き合い、深く思考する「格闘」を強いる一冊です。全13講の構成で、哲学、言語論、科学論など、抽象度の高いテーマを扱います。この参考書の目的は、小手先のテクニックを教えることではなく、粘り強く文章と向き合い、自分自身の頭で考え抜くという「知的な体力」を養成することにあります。解説も安易な答えを示すのではなく、読者にさらなる思索を促すような記述が多く見られます。生半可な気持ちで手を出すと確実に挫折しますが、最難関大学を目指し、現代文を本当の意味で得意科目にしたいと考える受験生が、腰を据えて取り組む価値のある最高峰の参考書です。

【応用編】難関大学を目指す人におすすめの参考書5選

偏差値60以上で、早慶上智や旧帝大といった最難関大学を目指す受験生向けの参考書です。高度な読解力に加え、設問の意図を精密に読み解く力や、質の高い答案を作成する記述力など、より専門的なスキルを磨き上げるためのラインナップです。

| 書名 | 著者 | 出版社 | 対象レベル | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ① 得点奪取現代文 記述・論述対策 | 天羽康隆 他 | 河合出版 | 応用 | 記述・論述問題に特化。採点基準を意識した答案作成力が身につく。 |

| ② 現代文読解の着眼点―言い換えと対比 | 野矢茂樹 | 筑摩書房 | 応用 | 哲学者による読解指南書。文章の論理構造を本質から理解できる。 |

| ③ 酒井の現代文ミラクルアイランド | 酒井敏行 | 代々木ライブラリー | 応用 | 独自の解法「Sの論理」で難問を解き明かす。上級者向け。 |

| ④ Z会現代文のトレーニング 記述編 | Z会編集部 | Z会 | 応用 | 良質な問題で記述力を徹底的に鍛える。添削例も非常に参考になる。 |

| ⑤ 読み解くための現代文単語 | 小柴大輔 | 文英堂 | 標準〜応用 | 単語の背景にある思想や文脈まで深く解説。難解な文章の読解を助ける。 |

① 得点奪取現代文 記述・論述対策

国公立二次試験や難関私大の記述問題で高得点を取ることを目指す、記述・論述対策の決定版とも言える一冊です。設問で何が問われているかを正確に把握し、本文中から解答の要素を拾い集め、それらを論理的に再構成して減点されない答案を作成する、という一連のプロセスを徹底的にトレーニングします。特に優れているのが、「採点基準」を明確に示している点です。どのような要素が含まれていれば何点、という具体的な基準が示されているため、「何を書けば点数になるのか」という採点者の視点を養うことができます。これをやり込むことで、自己満足な答案から、客観的に評価される「合格答案」へと変貌させることが可能です。

② 現代文読解の着眼点―言い換えと対比

受験参考書という枠を超え、大学生や社会人にも読まれている名著です。著者は哲学者の野矢茂樹氏であり、文章を論理的に読むとはどういうことか、その本質を「言い換え」と「対比」という二つのシンプルな着眼点から解き明かします。 筆者が本当に言いたいことは、様々な言葉で「言い換え」られながら繰り返し述べられる。そして、何かを主張するためには、必ず「対比」の構造が用いられる。この普遍的な原則を理解することで、どんなに複雑に見える文章でも、その論理的な骨格を明晰に見抜くことができるようになります。テクニック集ではなく、読解という行為そのものに対する深い洞察を与えてくれる一冊。最難関レベルの、一見して構造が掴みづらい文章を攻略するための強力な武器になります。

③ 酒井の現代文ミラクルアイランド

代々木ゼミナールの酒井先生による、非常にユニークで中毒性の高い参考書です。「Sの論理」と呼ばれる独自の解法を用いて、難解な現代文を鮮やかに解き明かしていきます。そのアプローチは唯一無二であり、合う・合わないがはっきりと分かれるため、万人におすすめできるものではありません。しかし、既存の解法に行き詰まりを感じている上級者や、早稲田大学の現代文のような超難問を攻略したい受験生にとっては、まさに「ミラクル」な視点を提供してくれる可能性があります。他の参考書でオーソドックスな読解法を確立した上で、プラスアルファの武器として取り組むのが良いでしょう。書店で一度手に取り、その独特の世界観が自分に合うかどうかを確認することをおすすめします。

④ Z会現代文のトレーニング 記述編

質の高い教材で定評のあるZ会が出版する、記述力養成のための問題集です。東大、京大をはじめとする最難関国公立大学の過去問をベースにした良質なオリジナル問題が揃っています。各問題には詳細な解説に加え、複数の答案例(良い例、悪い例)とその添削が掲載されており、自分の答案のどこを改善すればよいかが具体的に分かります。 「得点奪取」が答案作成のプロセスを学ぶ本だとすれば、こちらは学んだプロセスを実践し、答案の精度をひたすら高めていくためのドリルと言えます。第三者の視点による客観的なフィードバックは、記述力を伸ばす上で不可欠です。学校や塾で添削指導を受ける機会が少ない受験生にとって、非常に価値の高い一冊となるでしょう。

⑤ 読み解くための現代文単語

「ことばはちからダ!」の応用編とも言えるキーワード集です。この参考書の最大の特徴は、単語の表層的な意味だけでなく、その言葉が持つ思想的背景や文脈、関連する哲学者の考え方まで深く掘り下げて解説している点にあります。例えば、「主体」という単語をデカルトやカントの思想と関連付けて説明するなど、大学での教養レベルの知識にまで踏み込んでいます。これにより、難関大学で出題される抽象度の高い評論文の「前提」となっている思想的背景を理解でき、文章の主張をより本質的なレベルで捉えることが可能になります。読解に行き詰まった際に、辞書のように使うのも効果的です。現代文の学習を、単なる受験勉強から知的な探求へと引き上げてくれる一冊です。

参考書の効果を最大化する現代文の勉強法

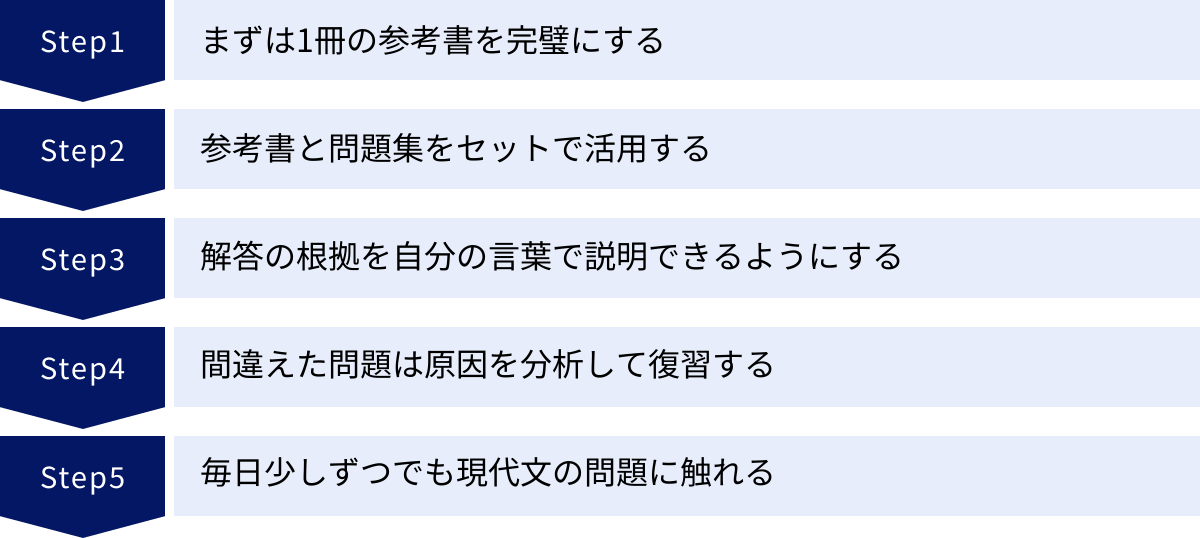

自分に合った参考書を手に入れたとしても、ただ漫然と問題を解くだけではその効果を十分に引き出すことはできません。参考書を「最高の相棒」に変えるためには、正しい使い方、つまり効果的な勉強法を実践することが不可欠です。ここでは、参考書のポテンシャルを120%引き出すための5つの具体的な勉強法を紹介します。

まずは1冊の参考書を完璧にする

受験が近づくと焦りから、評判の良い参考書にあれもこれもと手を出してしまう「浮気性」な受験生が少なくありません。しかし、これは最も非効率な勉強法の一つです。中途半半端に複数の参考書をかじるよりも、まずは1冊、特に自分のレベルに合った基礎的な参考書を徹底的にやり込み、完璧にすることが何よりも重要です。

ここで言う「完璧にする」とは、単に問題をすべて解き終えることではありません。その参考書に載っているすべての問題について、

- なぜその答えになるのか、解答の根拠を本文中から正確に指摘できる。

- なぜ他の選択肢が不正解なのかを、論理的に説明できる。

- 解説に書かれている読解法や解法を、自分の言葉で再現できる。

という状態になることを指します。一つの参考書には、著者が伝えたい一貫した「読み方」と「解き方」の思想が込められています。その思想を完全に吸収し、自分のものとして血肉化させることで、初めてブレない実力が身につきます。1冊を極めることで得られる達成感と自信は、次のステップへ進むための大きな原動力にもなります。

参考書と問題集をセットで活用する

現代文の学習は、「インプット」と「アウトプット」の両輪で進めることが極めて重要です。

- インプット:講義系の参考書を読み、論理的な読解法や設問へのアプローチ方法を学ぶこと。

- アウトプット:問題集や過去問を使い、学んだ方法論を初見の問題で実践してみること。

多くの受験生はインプットだけで満足してしまったり、逆にとにかく問題ばかり解くアウトプット偏重になったりしがちです。理想的なのは、この二つを常にセットで考え、サイクルを回していくことです。

具体的な流れとしては、まず講義系参考書(例:「ゼロから覚醒」)で読解の「型」を学びます。次に、その型を意識しながら、問題演習系の参考書(例:「アクセス基本編」)や過去問を解いてみます。そして、解き終わったら必ず答え合わせと復習を行い、「参考書で学んだ通りにできたか」「できなかったとしたら、なぜか」を分析します。そして再び講義系参考書に戻り、自分の弱点に該当する部分を読み返す。このインプットとアウトプットの往復運動こそが、知識を本物の「使えるスキル」へと昇華させるのです。

解答の根拠を自分の言葉で説明できるようにする

これは現代文の勉強において最も重要なトレーニングと言っても過言ではありません。問題を解いて答え合わせをする際に、正解した問題も、間違えた問題も、必ず「なぜ、その答えになるのか」という根拠を、本文の記述を引用しながら自分の言葉で説明する練習をしてください。

特に選択肢問題で正解した場合、「なんとなく合っている気がした」で済ませてしまうのが一番危険です。偶然の正解は、本番では再現性がありません。正解の選択肢が、本文のどの部分をどのように言い換えたものなのか、あるいは本文のどの部分から論理的に導き出せるのかを、明確に言語化する癖をつけましょう。

同様に、不正解の選択肢についても、「なぜ、これはダメなのか」を分析します。「本文にそんなことは書かれていない」「AとBの因果関係が逆になっている」「『絶対』という言葉は言い過ぎだ」など、不正解の理由を明確にすることで、出題者が仕掛ける「ひっかけ」のパターンを見抜く力が養われます。この作業を地道に続けることで、「なんとなく」の読解から脱却し、すべての解答に自信が持てるようになります。

間違えた問題は原因を分析して復習する

「間違えた問題を復習する」のは当たり前ですが、その質が成績の伸びを左右します。単に正しい答えを確認して「ふーん、そうなんだ」で終わらせては、次に同じような問題が出てもまた間違えるだけです。重要なのは、「なぜ間違えたのか」という原因を徹底的に分析し、次に繋げることです。

間違いの原因は、以下のように分類できます。

- 語彙・知識不足:キーワードや漢字が分からなかった。

- 読解ミス:文の構造(主語・述語、修飾関係)を取り違えた、対比や因果関係を見抜けなかった。

- 設問の読み間違い:「理由」を問われているのに「結果」を答えてしまった。

- 根拠の特定ミス:解答の根拠となる部分を本文中から見つけられなかった、あるいは見当違いの場所を探していた。

- 選択肢の吟味不足:選択肢を最後まで丁寧に比較検討しなかった。

- 時間不足:焦ってしまい、雑な読み方・解き方になった。

自分の間違いがこれらのどれに当てはまるのかを突き止め、「次はこうしよう」という具体的な対策を立てるのです。例えば、「語彙不足が原因なら、キーワード集のこの範囲を覚え直そう」「選択肢の吟味不足なら、消去法を徹底する練習をしよう」といった具合です。この「失敗からの学習」サイクルを回せるかどうかが、伸びる受験生と伸び悩む受験生の決定的な違いです。

毎日少しずつでも現代文の問題に触れる

現代文の力は、数学の計算力や英語の単語力と同じように、一種の「思考の筋力」です。そして、筋力は毎日少しずつトレーニングを続けることで維持・向上し、やらなければ衰えていきます。

「今日は英語を5時間やったから国語はいいや」というように、勉強時間にムラを作るのは得策ではありません。週に一度、まとめて現代文をやるよりも、たとえ15分でも30分でも良いので、毎日現代文の文章に触れ、論理的に考える習慣をつけることが非常に効果的です。

例えば、

- 通学の電車の中で、キーワード集や漢字の参考書に目を通す。

- 寝る前に、短い評論文の問題を1題だけ解いてみる。

- 解いた問題の解説を、翌朝もう一度読み直してみる。

といった小さな積み重ねが、読解の感覚を錆びつかせず、思考のキレを保つことに繋がります。現代文は一朝一夕で成績が上がる科目ではありません。だからこそ、日々の継続的なトレーニングが、最終的に大きな差を生むのです。

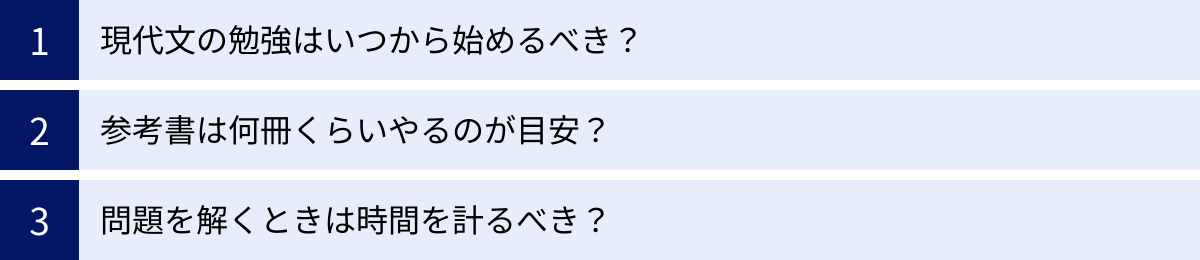

現代文の勉強に関するよくある質問

最後に、受験生からよく寄せられる現代文の勉強に関する疑問について、Q&A形式でお答えします。多くの人が抱える悩みを解消し、迷いなく学習を進めるための参考にしてください。

現代文の勉強はいつから始めるべき?

結論から言えば、始めるのは早ければ早いほど良いです。 理想を言えば、高校1年生や2年生のうちから、読書習慣をつけたり、基本的なキーワードに触れたりしておくことが望ましいでしょう。なぜなら、現代文の根幹をなす語彙力や、論理的な思考力は、一朝一夕で身につくものではなく、時間をかけてじっくりと醸成されるものだからです。

しかし、「もう高校3年生だから手遅れだ…」と悲観する必要は全くありません。受験生になってから本格的に対策を始めても、正しい方法で集中的に取り組めば、成績を大きく伸ばすことは十分に可能です。重要なのは、いつ始めたかという過去よりも、「今、この瞬間から正しいやり方で継続できるか」という未来に向けた姿勢です。

もしあなたが受験生で、今まで現代文を後回しにしてきたのであれば、すぐにでもこの記事で紹介したような入門レベルの参考書を手に取り、今日から学習を開始しましょう。始めるのに「遅すぎる」ということは決してありません。

参考書は何冊くらいやるのが目安?

これも多くの受験生が悩むポイントですが、重要なのは「冊数」ではなく「完成度」です。10冊の参考書を中途半半端にやるよりも、3冊の参考書を完璧に仕上げる方が、はるかに高い学習効果が得られます。

とはいえ、一つの目安を示すとすれば、志望校のレベルにもよりますが、各役割の参考書を1冊ずつ、合計で4〜5冊を完璧にするのが標準的なモデルケースと言えるでしょう。具体的には、

- 読解法を学ぶ講義系参考書(例:「ゼロから覚醒はじめよう現代文」)

- 解法を学び実践する問題演習書(例:「入試現代文へのアクセス」)

- 語彙力・背景知識を補うキーワード集(例:「ことばはちからダ!」)

- 志望校レベルの演習書 or 過去問(例:「現代文読解力の開発講座」、赤本など)

- (必要に応じて)記述対策や共通テスト対策の専門書

という組み合わせが考えられます。大切なのは、一冊が終わらないうちに次の参考書に手を出さないこと。まずは目の前の一冊と真摯に向き合い、その内容を完全に自分のものにしてから、次のステップに進むようにしましょう。

問題を解くときは時間を計るべき?

この質問に対する答えは、「学習の段階による」です。闇雲に最初から時間を計って解くのは、必ずしも良い方法ではありません。

学習の初期段階(基礎固めの時期)

この時期は、時間を全く気にせず、一問一問にじっくりと取り組むべきです。目的は、速く解くことではなく、文章を正確に読み、解答の根拠を徹底的に探すという「思考の質」を高めることにあります。時間を気にすると、焦って本文を雑に読み飛ばしたり、選択肢の吟味を怠ったりと、悪い癖がついてしまいかねません。まずは時間無制限で、完璧な解答プロセスを身につけることに集中しましょう。

学習の中期〜後期段階(実践演習の時期)

読解法や解法がある程度身につき、入試本番が近づいてきた段階(例えば、高校3年生の夏休み明け以降)からは、本番を想定して時間を計って解く練習を取り入れるのが非常に効果的です。共通テストなら大問1つを20分弱、私大や国公立なら試験時間から逆算した時間を目安に設定します。

時間を計る目的は、

- 時間配分の感覚を養うこと

- 時間的なプレッシャーの中で、冷静に実力を発揮する訓練をすること

- 「どの問題に時間をかけ、どの問題は素早く処理するか」という戦略的な判断力を磨くこと

にあります。最初は時間内に解ききれないかもしれませんが、繰り返すうちにペースが掴めてきます。「じっくり質を高める期間」と「時間を意識してスピードと正確さを両立させる期間」、この二つのフェーズを意識的に使い分けることが、合格力を高める鍵となります。