医学部への道は、数ある大学受験の中でも最難関の一つとして知られています。その高い壁を乗り越えるためには、正確かつ最新の情報を効率的に収集し、綿密な戦略を立てることが不可欠です。しかし、インターネット上には多種多様な情報が溢れており、「どの情報を信じれば良いのか」「どこから手をつければ良いのか」と悩む受験生や保護者の方も少なくありません。

この記事では、2025年度の医学部受験を控える皆さんに向けて、情報収集に役立つ信頼性の高いウェブサイトから、最新の入試変更点、大学ごとの偏差値や学費、年間スケジュール、そして合格を勝ち取るための具体的な勉強法まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、医学部受験という長い道のりの全体像を把握し、自信を持って第一歩を踏み出せるようになります。 後悔のない大学選びと合格戦略のために、ぜひ最後までお役立てください。

目次

医学部受験の情報収集に役立つサイト5選

医学部受験は情報戦です。膨大な情報の中から、信頼できる情報をいかに効率よく集めるかが、合否を分ける一つの要因となります。ここでは、多くの受験生が利用し、信頼性の高い情報を提供している主要なウェブサイトを5つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けることが重要です。

① 河合塾 Kei-Net

大手予備校である河合塾が運営する大学入試情報サイト「Kei-Net」は、医学部受験生にとって必須の情報源の一つです。 長年にわたる模試のデータと入試分析に基づいた情報の信頼性は非常に高く、多くの高校や予備校で進路指導の際の基準として利用されています。

主な特徴と活用法:

- 入試難易予想ランキング(偏差値): Kei-Netの代名詞とも言えるのが、この偏差値ランキングです。全統模試の成績データを基に算出されており、各大学の難易度を客観的に比較検討する際の重要な指標となります。国公立大学、私立大学、さらには共通テストのボーダーラインまで、詳細なデータが公開されています。自分の模試の成績と照らし合わせることで、志望校のレベル感や目標との距離を具体的に把握できます。

- 大学情報と入試情報: 各大学の学部・学科情報はもちろん、入試科目、配点、日程といった詳細なデータが整理されています。特に、複数の大学の情報を比較検討しやすいフォーマットになっているため、併願校を選ぶ際に非常に役立ちます。前年度からの変更点なども明記されていることが多く、志望校の最新動向をチェックするのに便利です。

- 模試との連携: 河合塾の全統模試を受験した生徒は、Kei-Netの会員サービス「模試ナビ」を利用することで、自分の成績を詳細に分析できます。志望校の判定だけでなく、科目ごとの弱点や全国での立ち位置を把握し、今後の学習計画に活かせます。

注意点:

Kei-Netが提供する偏差値やボーダーラインは、あくまで過去の模試結果に基づく「予想」です。実際の入試結果とは異なる可能性があることを理解し、一つの目安として活用しましょう。 また、入試科目や日程などの最終的な確定情報は、必ず各大学の公式ウェブサイトで公開される「入試要項」で確認することが鉄則です。

② パスナビ

教育関連の出版で有名な旺文社が運営する「パスナビ」も、大学受験情報のポータルサイトとして高い知名度を誇ります。 幅広い大学情報を網羅しており、医学部受験生にとっても有益な情報が満載です。

主な特徴と活用法:

- 豊富な大学情報: 全国の国公私立大学の情報を網羅しており、大学の特色、カリキュラム、取得可能な資格、学費、奨学金制度などを詳しく調べられます。大学選びの初期段階で、様々な大学を比較検討するのに適しています。

- 過去問データベース: 一部の大学については、過去の入試問題(赤本の一部)を閲覧できる機能があります。志望校の出題傾向を手軽に確認し、対策の第一歩として活用できます。ただし、全ての大学・年度を網羅しているわけではないため、本格的な過去問演習には別途、赤本などを購入する必要があります。

- 多様な検索機能: 偏差値だけでなく、「学べる分野」や「取得できる資格」、「所在地」など、様々な切り口で大学を検索できます。自分の興味や将来のキャリアプランから志望校を探す際に役立つでしょう。

注意点:

パスナビの情報は多岐にわたりますが、情報の更新タイミングには注意が必要です。特に学費や入試日程といった毎年変更される可能性がある情報については、参考程度に留め、最終的にはKei-Netと同様に大学の公式サイトで確認することが重要です。

③ 医学部受験ノート

「医学部受験ノート」は、その名の通り医学部受験に特化した情報サイトです。 現役の医師や医学生がライターとして記事を執筆していることが多く、より現場に近いリアルな情報が得られるのが大きな特徴です。

主な特徴と活用法:

- 専門的・実践的なコンテンツ: 各科目の具体的な勉強法、面接や小論文でよく問われるテーマと対策、大学ごとの面接形式の違いなど、大手予備校サイトとは一味違った、踏み込んだ内容の記事が豊富です。例えば、「MMI(マルチプル・ミニ・インタビュー)の対策法」や「地域枠のメリット・デメリット」といった、より具体的なテーマについて深く知りたい場合に役立ちます。

- 大学生活やキャリアに関する情報: 受験勉強だけでなく、入学後の大学生活の様子、CBTやOSCEといった学内試験、医師国家試験、卒業後の研修先選びなど、将来を見据えた情報も得られます。これからの6年間、そしてその先の医師としてのキャリアをイメージすることで、受験勉強のモチベーションを高めることにも繋がります。

注意点:

個人や小規模な組織で運営されている場合も多いため、情報の客観性や中立性については、読者自身が判断する必要があります。特定の予備校や教材を推奨するような記事がないかなど、多角的な視点で情報を吟味しましょう。また、情報が個人の経験に基づいている場合、それが全てのケースに当てはまるわけではないことを理解しておく必要があります。

④ 医学部受験マニュアル

こちらも医学部受験に特化した情報サイトで、受験生が知りたい情報を幅広くカバーしています。偏差値や入試情報といった基本的なデータに加え、受験生の多様なニーズに応えるコンテンツが特徴です。

主な特徴と活用法:

- 多角的な情報提供: 偏差値ランキングや学費一覧はもちろんのこと、再受験生や多浪生といった、現役生とは異なるバックグラウンドを持つ受験生向けの戦略や心構えに関する記事が充実している傾向があります。 また、奨学金制度や教育ローンについても詳しく解説されており、経済的な側面から大学選びを考える際に参考になります。

- 大学ごとの詳細な分析: 各大学の入試問題の傾向分析や、面接で過去に質問された内容など、より詳細な対策情報がまとめられていることがあります。志望校がある程度固まった段階で、その大学の対策を深めるために活用すると良いでしょう。

注意点:

特定の医学部専門予備校と提携している情報サイトも存在します。その場合、情報がその予備校の宣伝に偏っている可能性も考えられます。サイトの運営元や情報の出所を確認し、中立的な視点を保ちながら情報を取捨選択することが大切です。

⑤ 各大学の公式ウェブサイト

これまで紹介したどのサイトよりも重要で、最も信頼性が高い情報源、それが各大学の公式ウェブサイトです。 受験情報サイトはあくまで二次情報であり、最終的な判断は必ず一次情報である大学公式サイトに基づいて行う必要があります。

主な特徴と活用法:

- 正確な入試要項の入手: アドミッション・ポリシー(大学が求める学生像)、出願資格、入試日程、試験科目、配点、出願手続きの方法など、入試に関する全ての公式情報が掲載されています。 特に「入学者選抜要項」や「学生募集要項」といったPDFファイルは、隅々まで熟読することが必須です。

- 大学の特色や研究内容の把握: 大学が独自に発信している教育カリキュラムの特色、研究室の紹介、教員の情報などを深く知ることができます。これらの情報は、志望理由書を作成する際や、面接で「なぜ本学を志望するのか」という質問に答える際の重要な材料となります。

- オープンキャンパスや説明会の情報: 受験生向けのイベント情報も公式サイトで告知されます。実際に大学に足を運んだり、オンライン説明会に参加したりすることで、大学の雰囲気を肌で感じ、ミスマッチを防ぐことができます。

結論として、普段の情報収集は予備校サイトや特化サイトを使い分けつつ、出願が近づくにつれて志望校の公式サイトを頻繁にチェックし、正確な情報を入手するという流れが最も効率的かつ安全な方法と言えるでしょう。

【2025年度】医学部入試の主な変更点

2025年度の大学入試は、受験生にとって大きな変化の年となります。これは、2022年度から高等学校で実施されている新学習指導要領に対応した初の入試となるためです。特に医学部を志す受験生は、これらの変更点を正確に理解し、早期から対策を講じることが合格への鍵となります。

新学習指導要領に対応した入試

2025年度入試は、新学習指導要領で学んだ第一世代が臨む入試です。この新しい教育課程では、単なる知識の暗記だけでなく、「思考力・判断力・表現力」や「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」が重視されています。

この変化は、大学入試問題にも直接的に反映されると予想されます。

- 探究的な学習の評価: 高校での「総合的な探究の時間」などにおける活動や成果が、総合型選抜や学校推薦型選抜の評価対象となるケースが増える可能性があります。志望理由書や面接で、探究活動を通じて何を学び、どのように成長したかを具体的に語れるように準備しておくことが重要です。

- 知識活用能力を問う問題の増加: これまでの入試問題以上に、初見の資料やデータ、長い文章を読み解き、そこから課題を発見し、解決策を論理的に考察させるような問題が増えると考えられます。例えば、理科の実験考察問題や、社会的なテーマを扱った小論文などで、この傾向がより顕著になるでしょう。

- 対策: 日々の学習において、「なぜそうなるのか?」という原理・原則の理解を深めることが一層重要になります。公式や知識を丸暗記するだけでなく、その背景にある考え方や他の知識との関連性を意識しながら学ぶ習慣をつけましょう。また、自分の考えを文章や言葉で分かりやすく説明するアウトプットの練習も不可欠です。

大学入学共通テストの科目変更

新学習指導要領への移行に伴い、大学入学共通テストの科目も再編されます。これは医学部志望者にも大きな影響を与える変更です。

- 地理歴史・公民の再編:

- 従来の「地理A/B」「歴史A/B」「現代社会」「倫理」「政治・経済」が、「地理総合」「歴史総合」「公共」を基礎とする新科目に再編されます。

- 多くの国公立大学医学部では、地歴・公民から1科目を選択しますが、その選択パターンが変更になります。例えば、「地理総合、歴史総合、公共」の中から2科目を選択し、そのうち1科目を解答する、あるいは「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」「倫理」「政治・経済」から1科目を選択するといった形が想定されます。(参照:大学入試センター)

- 数学の再編:

- 従来の「数学Ⅱ・数学B」が「数学Ⅱ、数学B、数学C」に再編されます。数学Bの「確率分布と統計的な推測」、数学Cの「ベクトル」「平面上の曲線と複素数平面」などが範囲に含まれます。

- ほとんどの国公立大学医学部では、「数学Ⅰ・数学A」および「数学Ⅱ、数学B、数学C」の両方が必須となる見込みです。 学習範囲が広がるため、計画的な学習が求められます。

これらの科目変更、特に数学の範囲拡大は、学習負担の増加に直結します。浪人生については、旧課程履修者への経過措置が設けられますが、現役生との有利不利が生じないよう配慮されるものの、自身がどちらの課程で受験するのかを早期に確認し、対策を進める必要があります。

新科目「情報Ⅰ」の導入

2025年度入試における最大の変更点と言えるのが、大学入学共通テストにおける新教科「情報」の導入と、その中核科目である「情報Ⅰ」の出題です。

- 導入の背景: AIやビッグデータが社会の基盤となる現代において、全ての大学生が情報科学の素養を身につけるべきであるという考えから、プログラミング、ネットワーク、データサイエンスの基礎を学ぶ「情報Ⅰ」が必修化され、大学入試にも導入されることになりました。

- 国公立大学医学部での扱い: 2024年5月時点で、ほぼ全ての国公立大学が「情報Ⅰ」を必須科目として課すことを公表しています。(参照:文部科学省 国公私立大学・短期大学及び高等専門学校の令和7年度入学者選抜についての概要)これは、将来医師となる者にもデータリテラシーや論理的思考が不可欠であるというメッセージと捉えられます。

- 配点と影響: 配点については、大学によって対応が分かれています。他の教科と同等の100点満点で扱う大学もあれば、配点を低く設定したり、段階評価に用いたりする大学もあります。しかし、たとえ配点が低くても、合否が1点で決まる医学部入試において「情報Ⅰ」の対策を疎かにすることはできません。

- 私立大学医学部での扱い: 私立大学の対応は様々です。共通テスト利用入試で「情報Ⅰ」を必須とする大学、選択科目の一つとする大学、あるいは一般選抜では課さない大学など、大学ごとに方針が異なります。志望する私立大学の募集要項を個別に確認することが必須です。

- 対策: 「情報Ⅰ」は過去問が存在しないため、多くの受験生が手探りで対策を進めることになります。まずは文部科学省や大学入試センターが公開している試作問題やサンプル問題を解き、出題のレベル感や形式を把握することが第一歩です。その上で、教科書の内容をしっかりと理解し、予備校が実施する模試や対策講座を積極的に活用して実戦力を養っていくことが推奨されます。

これらの変更点は、受験生にとって不安要素かもしれませんが、全ての受験生が同じ条件下でスタートします。いかに早く正確な情報をキャッチし、変化に対応した学習計画を立てられるかが、2025年度医学部入試を制する上で極めて重要となるでしょう。

医学部受験の基礎知識

医学部受験は、他の学部とは一線を画す特有の難しさと複雑さを持っています。本格的な対策を始める前に、まずはその全体像を正しく理解しておくことが、遠回りのようでいて、実は合格への一番の近道です。ここでは、医学部受験に臨む上で必ず知っておくべき基礎知識を解説します。

医学部受験の難易度と現状

「医学部は最難関」という言葉をよく耳にしますが、その実態はどのようになっているのでしょうか。

- 圧倒的な人気と高い競争率: 医師という職業の社会的地位の高さ、安定性、そして人命を救うという崇高な使命感から、医学部は景気の動向などに左右されず、常に高い人気を維持しています。近年は少子化が進んでいるにもかかわらず、医学部への志願者数は高水準で推移しており、厳しい競争環境に変わりはありません。

- 限られた定員: 各大学の医学部医学科の入学定員は、多くても100名程度と非常に限られています。全国のトップレベルの学力を持つ受験生が、この僅かな枠を巡って競い合うため、必然的に入試は熾烈なものとなります。

- 具体的な倍率:

- 国公立大学(前期日程): 一般的に3倍から5倍程度の倍率です。数字だけ見ると低く感じられるかもしれませんが、これは大学入学共通テストで高得点を獲得し、出願資格を得た受験生だけの中での競争率です。実質的な競争はこれよりもはるかに厳しいと言えます。

- 私立大学: 大学にもよりますが、10倍から30倍、人気校では50倍を超えることも珍しくありません。国公立大学との併願者や、複数の私立大学を受験する受験生が多いため倍率は高騰しがちですが、それでも合格を勝ち取るのが極めて難しいことに変わりはありません。

医学部合格には、全教科で穴のない高い学力はもちろんのこと、長期間にわたる厳しい受験勉強を継続する強靭な精神力、そして効率的な学習戦略が不可欠です。

国公立大学と私立大学の医学部の違い

医学部には国公立大学と私立大学があり、それぞれに大きな違いがあります。志望校を検討する際には、この違いを十分に理解し、自分の学力、経済状況、将来の目標などを総合的に考慮して判断する必要があります。

| 比較項目 | 国公立大学医学部 | 私立大学医学部 |

|---|---|---|

| 学費(6年間総額) | 約350万円(標準額) | 約2,000万円~約5,000万円 |

| 入試科目(一次) | 大学入学共通テスト(原則5教科7科目+情報) | 多くの大学で免除(共通テスト利用入試は別) |

| 入試科目(二次/一般) | 英語、数学(ⅢC含む)、理科2科目、面接・小論文 | 英語、数学(ⅢC含む)、理科(1~2科目)、面接・小論文 |

| 難易度・特徴 | 科目数が多く総合的な学力が求められる。共通テストの比重が高く、失敗が許されない。 | 科目数が少なく各科目の高い完成度が求められる。大学ごとの出題傾向が強く、特化した対策が重要。 |

学費の違い

最も大きな違いは、6年間で必要となる学費です。

- 国公立大学: 文部科学省が定める標準額があり、入学金が約28万円、年間の授業料が約54万円です。6年間の総額は約350万円となり、大学による差はほとんどありません。

- 私立大学: 学費は大学によって大きく異なり、6年間の総額は安い大学でも約2,000万円、高い大学では5,000万円近くに達します。この経済的な負担の差は、受験生やその家庭にとって、志望校選択における非常に大きな要因となります。

入試科目の違い

合格に必要な学力の種類も、国公立と私立では異なります。

- 国公立大学: まず大学入学共通テストで、英語・数学・国語・理科・地歴公民の5教科7科目(2025年度からは情報も加わる)という幅広い科目で高得点を取る必要があります。その上で、大学独自の二次試験(主に英語・数学・理科2科目)に臨みます。幅広い科目をまんべんなくこなす総合力が問われます。

- 私立大学: 一般選抜では、多くの場合、英語・数学・理科(1〜2科目)の3教科で受験できます。科目数が少ない分、それぞれの科目で非常に高いレベルの完成度が求められます。 また、大学ごとに問題の「クセ」が強く、過去問研究を中心とした特化した対策が合否を分けます。

難易度の違い

「国公立と私立、どちらが難しいか」という問いに、単純な答えはありません。

- 国公立大学の難しさ: 求められる科目数の多さにあります。苦手科目があると、共通テストで大きく点数を落としてしまい、二次試験に進むことすらできなくなる可能性があります。二次試験は記述式の問題が多く、深い思考力と表現力が試されます。

- 私立大学の難しさ: 競争の激しさと問題の特殊性にあります。科目数が少ないため、得意科目を活かしたい受験生や国公立との併願者が集まり、高得点での争いになります。また、非常に細かい知識を問う問題や、思考の瞬発力を試す問題など、大学独自の対策なしには太刀打ちできない問題が多く出題されます。

結論として、自分の得意・不得意科目、学習スタイル、そして家庭の経済状況などを冷静に分析し、自分にとって最適なフィールドはどこなのかを見極めることが、後悔しない大学選びの第一歩となります。

【最新版】医学部偏差値ランキング

医学部受験において、偏差値は志望校の難易度を測るための客観的な指標として、多くの受験生が参考にします。ここでは、大手予備校などが公表している最新のデータを基に、国公立大学と私立大学の医学部偏差値の目安を一覧でご紹介します。ただし、後述する注意点も必ず確認し、偏差値を正しく活用してください。

※ここに掲載する偏差値は、各種予備校が公表する2025年度入試向けの予想偏差値(2024年時点)を参考にした一般的な目安です。予備校や模試の種類、集計時期によって数値は変動します。

国公立大学医学部の偏差値一覧

国公立大学医学部は、共通テストと二次試験の総合力で評価されます。トップ層は国内最難関レベルであり、地方大学であっても非常に高い学力が求められます。

| 偏差値帯 | 主な大学名(五十音順) | 特徴 |

|---|---|---|

| 72.5以上 | 京都大学、東京大学(理科三類) | 日本のトップに君臨する最難関。二次試験の難易度が極めて高い。 |

| 70.0 | 大阪大学、東京医科歯科大学 | 旧帝国大学やトップクラスの医科大学。全国から優秀な受験生が集まる。 |

| 67.5 | 九州大学、京都府立医科大学、神戸大学、千葉大学、名古屋大学、北海道大学、横浜市立大学など | 旧帝国大学や都市部の有力大学。二次試験で高得点を取る実力が必要。 |

| 65.0 | 旭川医科大学、金沢大学、熊本大学、群馬大学、札幌医科大学、滋賀医科大学、筑波大学、徳島大学、鳥取大学、富山大学、長崎大学、名古屋市立大学、新潟大学、浜松医科大学、弘前大学、広島大学、福井大学、福島県立医科大学、三重大学、宮崎大学、山形大学、山口大学、山梨大学、和歌山県立医科大学など | 全国の地方国公立大学の多くがこの層に位置する。共通テストでの高得点が合格の鍵を握る。 |

(参照:河合塾 Kei-Net、パスナビ等の2025年度入試情報)

私立大学医学部の偏差値一覧

私立大学医学部は、学費や立地、大学の伝統などによって難易度が大きく異なります。科目数が少ないため、偏差値が高止まりし、熾烈な競争が繰り広げられます。

| 偏差値帯 | 主な大学名(五十音順) | 特徴 |

|---|---|---|

| 72.5 | 慶應義塾大学 | 私立医学部のトップ。学費も比較的安く、国公立最上位層との併願者も多い。 |

| 70.0 | 東京慈恵会医科大学 | 慶應義塾大学と並ぶ私立の雄。伝統があり、入試問題も独特。 |

| 67.5 | 大阪医科薬科大学、順天堂大学、日本医科大学 | 学費が比較的安価な大学や、都市部の人気大学が並ぶ。非常に高い競争率。 |

| 65.0 | 岩手医科大学、金沢医科大学、関西医科大学、北里大学、杏林大学、近畿大学、久留米大学、国際医療福祉大学、埼玉医科大学、産業医科大学、昭和大学、聖マリアンナ医科大学、帝京大学、東海大学、東京医科大学、東京女子医科大学、東邦大学、獨協医科大学、日本大学、兵庫医科大学、福岡大学、藤田医科大学 | 全国の主要な私立大学がこの層に集中している。大学ごとの入試対策が不可欠。 |

| 62.5 | 川崎医科大学 | 偏差値上は比較的入りやすいとされるが、医学部である以上、合格は容易ではない。 |

(参照:河合塾 Kei-Net、パスナビ等の2025年度入試情報)

偏差値を見るときの注意点

偏差値は便利な指標ですが、その数字だけを鵜呑みにするのは非常に危険です。偏差値を利用する際は、以下の4つの点に注意してください。

- ① 予備校による数値の違いを認識する

偏差値は、その予備校が実施する模試の受験者層を母集団として算出されます。そのため、難関大学志望者が多く受ける模試では偏差値が低めに出る傾向があり、幅広い学力層が受ける模試では高めに出る傾向があります。複数の予備校の偏差値を見比べ、総合的に判断することが大切です。 - ② 模試の時期による変動を考慮する

受験生の学力は、一年を通じて向上していきます。そのため、春に実施される模試と、入試直前期に実施される模試では、同じ大学でも合格に必要な偏差値の基準は異なります。常に最新の偏差値情報を確認し、自分の成績の推移と照らし合わせましょう。 - ③ 偏差値では測れない「相性」がある

偏差値は、あくまで学力の一つの側面を数値化したものに過ぎません。大学ごとに入試科目の配点比率や問題の出題形式は大きく異なります。例えば、数学が非常に得意な受験生は、数学の配点が高い大学で有利になります。また、記述問題が得意か、マークシート問題でスピードを発揮できるかによっても、大学との相性は変わってきます。偏差値が少し足りなくても、問題との相性が良ければ逆転合格の可能性はあります。 過去問を実際に解いてみることが重要です。 - ④ 合格可能性を示すものではない

模試でA判定(合格可能性80%以上)が出ていても、不合格になる受験生はいます。逆に、E判定(合格可能性20%未満)から逆転合格を果たす受験生もいます。偏差値は、現時点での学力的な立ち位置を示す「地図」のようなものです。その地図を元に、どのルートでゴールを目指すのか、戦略を立てるためのツールとして冷静に活用しましょう。

国公立・私立大学医学部の学費まとめ

6年制である医学部は、他の学部に比べて修学期間が長く、それに伴い学費も高額になります。特に私立大学医学部を志望する場合は、卒業までに必要な総費用を正確に把握し、家庭で十分に話し合っておくことが不可欠です。ここでは、国公立・私立大学医学部の学費と、その負担を軽減するための制度について解説します。

国公立大学医学部の6年間の総学費

国公立大学の学費は、文部科学省によって標準額が定められており、大学間で大きな差はありません。

- 入学金: 約282,000円

- 授業料(年額): 約535,800円

- 6年間の総額: 282,000円 + (535,800円 × 6年) = 約3,496,800円

この約350万円という金額は、私立大学に比べて大幅に安価です。ただし、この他に教科書代、白衣や聴診器などの実習器具代、共用試験(CBT・OSCE)や医師国家試験の受験料、学会参加費などが別途必要となります。また、一人暮らしをする場合は、これに加えて家賃や生活費がかかることを念頭に置く必要があります。

(参照:文部科学省 国公私立大学の授業料等の推移)

私立大学医学部の6年間の総学費一覧

私立大学医学部の学費は、大学によって非常に大きな差があります。以下に、いくつかの大学を例として、6年間の総学費の目安を安い順に示します。

※以下の金額は、2024年度入学者向けの公表データを参考にした概算です。年度によって改定される可能性があるため、必ず志望校の公式ウェブサイトで最新の募集要項を確認してください。

| 大学名 | 6年間総学費(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 国際医療福祉大学 | 約1,900万円 | 私立医学部の中で最も学費が安い。全寮制で、英語での授業も多い。 |

| 順天堂大学 | 約2,100万円 | 1年次の成績優秀者に対する特待生制度が充実している。 |

| 慶應義塾大学 | 約2,200万円 | 私立医学部のトップでありながら、学費は比較的安価。 |

| 日本医科大学 | 約2,200万円 | 伝統ある医科大学。奨学金制度も整っている。 |

| 東京慈恵会医科大学 | 約2,280万円 | こちらも伝統校。立地の良さも人気の一因。 |

| 昭和大学 | 約2,700万円 | 医・歯・薬・保健医療の4学部連携教育が特徴。 |

| 東邦大学 | 約2,600万円 | 奨学金制度が手厚いことで知られる。 |

| 関西医科大学 | 約2,800万円 | 西日本の私立医学部として人気が高い。 |

| 日本大学 | 約3,300万円 | 総合大学ならではの多様な環境。 |

| 帝京大学 | 約3,900万円 | 自分で授業料を支払う場合、金額の調整が可能。 |

| 川崎医科大学 | 約4,700万円 | 附属病院が充実している。 |

(参照:各大学公式ウェブサイト 2024年度入試情報)

このように、最も安い国際医療福祉大学と、高額な大学とでは2倍以上の差があります。学費は大学選びの非常に重要な要素であり、家庭の経済状況と照らし合わせて、現実的に通える範囲の大学を志望校リストに加えることが大切です。

学費の負担を軽減する奨学金制度

高額な医学部の学費負担を軽減するため、様々な奨学金制度が用意されています。これらの制度をうまく活用することで、経済的な理由で医学部進学を諦めることなく、夢を実現できる可能性があります。

- 日本学生支援機構(JASSO)の奨学金:

最も一般的な奨学金で、無利子の「第一種奨学金」と有利子の「第二種奨学金」があります。家計の基準や学力基準を満たせば、多くの学生が利用できます。 - 大学独自の奨学金制度:

多くの私立大学が、独自の奨学金制度を設けています。成績優秀者を対象とした「特待生制度」では、授業料の全額または一部が免除されることがあります。また、経済的に困窮している学生を支援するための給付型(返還不要)や貸与型(返還必要)の奨学金もあります。オープンキャンパスや大学のウェブサイトで、どのような制度があるか詳しく調べてみましょう。 - 地方自治体や医療法人の奨学金:

特に注目すべきは、卒業後のキャリアと結びついた奨学金です。- 地域枠制度: 各都道府県や市町村が、将来その地域で働くことを条件に学費を貸与する制度です。卒業後、一定期間(例:9年間)指定された公的病院などで勤務すれば、奨学金の返還が全額または一部免除されます。医師不足に悩む地域の医療に貢献したいという強い意志がある学生にとっては、非常に魅力的な制度です。

- 病院独自の奨学金: 特定の病院が、将来その病院で勤務することを条件に学費を貸与するケースもあります。

これらの奨学金は、経済的な負担を大きく減らしてくれる一方で、卒業後の進路(勤務地や診療科)が制約されるという側面も持ち合わせています。 制度を利用する際は、そのメリットとデメリットを十分に理解し、自分の将来のキャリアプランと照らし合わせて慎重に検討することが重要です。

【2025年度】医学部入試の年間スケジュール

医学部受験は長丁場の戦いです。1年以上にわたる受験期間全体の流れを把握し、いつ、何をすべきかを計画的に進めることが、合格の可能性を大きく左右します。ここでは、2025年度入試のおおまかな年間スケジュールを、選抜方式ごとに解説します。

※下記の日程は一般的な目安です。大学によって詳細は異なるため、必ず志望校の募集要項で正確な日程を確認してください。

推薦・総合型選抜の主な日程

一般選抜よりも早く合否が決まる選抜方式です。評定平均や課外活動、そして大学への強い志望動機が重視されます。

- 出願期間: 2024年9月~11月頃

- 試験日: 2024年10月~12月頃

- 合格発表: 2024年11月~2025年2月頃

推薦・総合型選抜は、大学ごとに日程や選考方法が大きく異なります。出願資格も「現役生のみ」「地域枠」など様々です。対策には、小論文や面接、プレゼンテーションなどの準備に時間がかかるため、高校1、2年生のうちから情報収集を始め、計画的に準備を進める必要があります。一般選抜との両立も考え、早い段階で受験するかどうかを決断することが重要です。

大学入学共通テストの日程

国公立大学志望者、および私立大学の共通テスト利用入試を受験する全ての受験生が対象となる、最も重要な試験です。

- 受験案内配布: 2024年9月1日(日)~

- 出願期間: 2024年9月25日(水)~10月4日(金)

- 試験日: 2025年1月18日(土)、19日(日)

- 追・再試験日: 2025年1月25日(土)、26日(日)

(参照:大学入試センター 令和7年度試験情報)

出願期間は短いので、絶対に忘れないようにしましょう。試験後は、予備校などが提供する解答速報を元に自己採点を行い、その結果に基づいて国公立大学や私立大学の共通テスト利用入試への出願校を最終決定します。

国公立大学二次試験(前期・後期)の日程

共通テストの成績をクリアした受験生が、次のステージである大学別個別学力検査(二次試験)に臨みます。

- 出願期間: 2025年1月27日(月)~2月5日(水)

- 前期日程 試験日: 2025年2月25日(火)から

- 前期日程 合格発表: 2025年3月3日(月)~3月10日(月)

- 後期日程 試験日: 2025年3月12日(水)から

- 後期日程 合格発表: 2025年3月20日(木)~3月24日(月)

(参照:文部科学省 令和7年度大学入学者選抜実施要項について)

多くの受験生は前期日程に本命校を受験します。後期日程は募集人数が非常に少なく、前期日程以上に厳しい戦いとなるのが一般的です。一部の公立大学では「中期日程」(3月8日以降)が設定されています。

私立大学一般選抜の主な日程

私立大学の入試は、共通テスト後から国公立大学二次試験の合格発表までの期間に集中して行われます。

- 出願期間: 2024年12月下旬~2025年1月下旬頃

- 一次試験(学科試験): 2025年1月下旬~2月中旬頃

- 二次試験(面接・小論文): 2025年2月上旬~3月上旬頃

- 合格発表: 2025年2月中旬~3月中旬頃

私立大学は大学ごとに入試日が異なるため、複数を併願することが可能です。しかし、入試日程が過密になりやすく、体力・精神力ともに消耗します。 移動時間や宿泊先の手配なども含め、無理のない受験スケジュールを組むことが非常に重要です。一次試験の合格発表後、すぐに二次試験が実施される大学も多いため、学科試験の対策と並行して、面接・小論文の準備も進めておく必要があります。

年間のスケジュールを俯瞰し、各時期の目標を明確に設定することが、計画的な受験勉強の第一歩です。

医学部入試の科目と配点

医学部合格という目標を達成するためには、ゴールから逆算した戦略的な学習計画が不可欠です。その根幹となるのが、入試で課される科目と、その配点を正確に把握することです。大学によって重視する科目は異なり、配点比率を知ることで、どの科目に重点を置いて勉強すべきかが見えてきます。

大学入学共通テストで必要な科目

国公立大学医学部を目指す場合、大学入学共通テストは避けて通れない最初の関門です。ここで高得点を獲得することが、二次試験への挑戦権を得るための絶対条件となります。

- 基本となる科目(2025年度入試):

- 英語: リーディング、リスニング

- 数学: 「数学Ⅰ、数学A」、「数学Ⅱ、数学B、数学C」

- 国語: 現代文、古文、漢文

- 理科: 物理、化学、生物から2科目選択

- 地理歴史・公民: 「地理総合/歴史総合/公共」から2科目選択し1科目解答、または「地理探究」「日本史探究」「世界史探究」「倫理」「政治・経済」から1科目選択(大学により指定あり)

- 情報: 「情報Ⅰ」

- 配点の特徴:

多くの国公立大学医学部では、合計900点満点(または情報Ⅰを含めて1000点満点)のうち、英語と理科2科目の配点を高く設定する傾向があります。 例えば、英語を200点から250点に、理科を各100点から120点に換算する大学などです。これは、医師として必要な英語文献の読解能力や、科学的素養を重視していることの表れです。

自分の志望校がどの科目を重視しているのか(配点比率が高いのか)を必ず確認しましょう。 共通テストの目標得点率(ボーダーライン)は、難関大学では90%以上、地方国公立でも80%~85%以上が目安となり、1点のミスが命取りになります。

国公立大学二次試験の科目と傾向

共通テストを突破した受験生が臨む二次試験は、大学の個性が最も色濃く反映される場です。

- 主な科目:

- 英語

- 数学(数学Ⅲ、数学Cまで含む)

- 理科(物理、化学、生物から2科目選択)

- 面接・小論文

- 出題傾向と対策:

国公立大学の二次試験は、深い思考力と論理的な記述・表現力を問う問題が中心です。- 英語: 長文読解に加え、自由英作文や和文英訳など、高度なライティング能力が求められることが多いです。医療系のテーマを扱った長文が出題されることもあります。

- 数学: 証明問題や図示問題が頻出します。計算力はもちろん、解法に至るまでのプロセスを分かりやすく示す論述力が重要です。大学によっては、極めて難易度の高い問題が出題されることもあります(例:京都大学)。

- 理科: 知識の応用力が試される実験考察問題や、複雑な計算を伴う問題が多く出題されます。現象の根本的な理解がなければ太刀打ちできません。

二次試験の配点比率は大学によって大きく異なり、共通テストと二次試験の比率が900点:900点の大学もあれば、450点:1000点のように二次試験を極端に重視する大学もあります。 二次試験重視の大学では、共通テストで多少のビハインドがあっても、二次試験での逆転が可能です。

私立大学一般選抜の科目と傾向

私立大学医学部の一般選抜は、科目数が少ない分、各科目での高い完成度が求められます。

- 主な科目:

- 英語

- 数学(数学Ⅲ、数学Cまで含む)

- 理科(物理、化学、生物から1~2科目選択) ※大学により異なる

- 面接・小論文

- 出題傾向と対策:

私立大学の入試問題は、「スピード」と「正確性」、そして「大学ごとの特色」がキーワードです。- 英語: 語彙レベルが高く、長文の量も多い傾向にあります。時間内に全ての設問を解ききるための速読能力が不可欠です。

- 数学: 標準的な問題から応用問題まで幅広く出題されますが、国公立に比べて計算の煩雑な問題や、特定の解法を知らないと解きにくい「典型問題」が多い傾向があります。

- 理科: 最も大学の特色が出やすい科目です。教科書の範囲を逸脱するような非常に細かい知識を問う問題(いわゆる「重箱の隅をつつく」問題)や、特定の分野から集中的に出題されるなど、志望校の過去問を徹底的に研究し、その「クセ」に合わせた対策をすることが合否を分けます。

面接・小論文対策の重要性

学科試験の成績がどんなに良くても、それだけで医学部に合格することはできません。現代の医学部入試では、医師としての適性を評価する面接と小論文が極めて重視されています。

- なぜ重要か: 医師には、豊富な知識や技術だけでなく、患者やその家族と円滑なコミュニケーションをとる能力、生命倫理に対する高い意識、チーム医療を実践するための協調性が求められます。面接や小論文は、こうしたペーパーテストでは測れない人間性や倫理観を評価するために実施されます。

- 面接の形式: 個人面接、集団面接、集団討論、そして近年増加しているのがMMI(Multiple Mini Interview:マルチプル・ミニ・インタビュー)です。MMIは、複数の短い面接を連続して行い、受験生の思考の柔軟性や多角的な視点、コミュニケーション能力などを総合的に評価する形式です。

- 対策:

- 「なぜ医師になりたいのか」「なぜこの大学を選んだのか」といった基本的な質問には、自分の経験と結びつけて深く、具体的に答えられるように準備しておく必要があります。

- 最近の医療ニュース(iPS細胞、ゲノム編集、AI医療、地域医療など)に関心を持ち、自分なりの意見を述べられるようにしておくことも重要です。

- 小論文は、与えられた課題文やテーマに対して、論理的で説得力のある文章を構成する練習を繰り返しましょう。

学科試験で合格ラインに達していても、面接や小論文での評価が著しく低い場合、不合格となるケースは少なくありません。 予備校の対策講座や、学校の先生に協力してもらい、実践的な練習を重ねることが不可欠です。

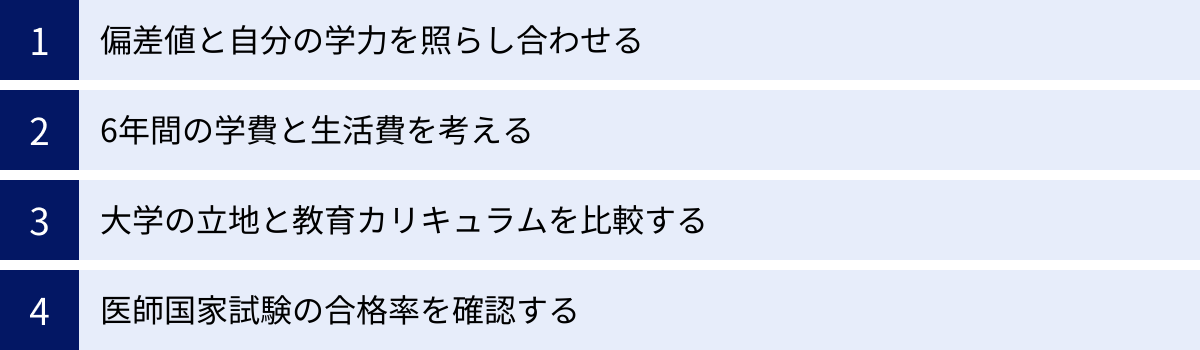

後悔しないための大学選び4つのポイント

医学部は6年間という長い時間を過ごす場所であり、その後の医師としての人生にも大きな影響を与えます。偏差値や知名度だけで志望校を決めてしまうと、入学後に「思っていたのと違った」と後悔することにもなりかねません。ここでは、自分にとって最適な大学を見つけるための4つの視点を紹介します。

① 偏差値と自分の学力を照らし合わせる

大学選びの第一歩は、自分の現在の学力を客観的に把握することです。

- 模試の結果を冷静に分析する: 定期的に模試を受け、その結果(偏差値や合格判定)を冷静に受け止めましょう。A判定(合格可能性80%以上)やB判定(60%以上)が出ている大学は「実力相応校」、C判定(40%以上)やD判定(20%以上)の大学は「チャレンジ校」と位置づけられます。

- バランスの取れた併願戦略: 医学部入試は何が起こるか分かりません。本命の「チャレンジ校」や「実力相応校」だけでなく、確実に合格を狙える「安全校」も受験ポートフォリオに加えることで、精神的な余裕が生まれます。国公立大学と私立大学、都市部の大学と地方の大学など、様々な選択肢を組み合わせて戦略を立てましょう。

- 入学後の学習を見据える: 重要なのは、ギリギリで合格することだけを考えるのではなく、入学後に授業についていけるかどうかという視点です。 自分の学力レベルとかけ離れた大学に入学すると、周りのレベルの高さに圧倒され、留年してしまうリスクも高まります。少し余裕を持って合格できる大学を選ぶことも、長い目で見れば賢明な判断と言えるかもしれません。

② 6年間の学費と生活費を考える

医学部選びは、ご家庭の経済状況と切り離して考えることはできません。

- 総費用をシミュレーションする: 先の章で解説した通り、国公立大学と私立大学では学費に大きな差があります。志望校の6年間の学費総額を正確に把握しましょう。

- 学費以外の費用も考慮に入れる: 学費に加えて、教科書代や実習費、そして一人暮らしをする場合は家賃、食費、光熱費などの生活費も必要です。都市部と地方では生活費も大きく異なります。これらの費用を全て含めた「6年間でかかる総費用」を概算し、保護者の方と十分に相談することが不可欠です。

- 経済的負担の軽減策を調べる: 学費の支払いが難しい場合は、奨学金や教育ローンの活用を検討しましょう。特に、返還免除の条件がある「地域枠」や大学独自の奨学金制度は、有力な選択肢となります。 ただし、その条件(卒業後の勤務地の制約など)が自分のキャリアプランと合致しているか、慎重に検討する必要があります。

③ 大学の立地と教育カリキュラムを比較する

6年間を過ごす環境や、そこで何を学べるかは、医師としての基盤を形成する上で非常に重要です。

- 立地の検討:

- 都市部: 最新の医療情報に触れる機会が多く、学会やセミナーへの参加もしやすいです。アルバイト先や遊ぶ場所も多く、充実した学生生活を送れる可能性があります。一方で、生活費が高くなる傾向があります。

- 地方: 落ち着いた環境で勉強に集中できます。地域医療に密着した実習を経験できるのが大きな魅力です。卒業後、その地域に残って医療に貢献したいと考えている人には最適な環境です。

- 教育カリキュラムの比較:

同じ医学部でも、大学によって教育方針やカリキュラムには特色があります。- カリキュラムの構成: 伝統的な、基礎医学を学んだ後に臨床医学に進むカリキュラムか、早期から両者を統合して学ぶ「統合型カリキュラム」か。

- 早期臨床体験: 1、2年生の早い段階から病院での見学実習などを取り入れているか。

- 研究医の養成: 学生時代から研究室に所属して研究活動に参加できる「リサーチ・マインド」育成プログラムが充実しているか。将来、研究医を目指したい人にとっては重要なポイントです。

- グローバル教育: 海外の大学との交流や、海外での臨床実習プログラムが用意されているか。

これらの特色を調べるには、大学の公式ウェブサイトにある「アドミッション・ポリシー」や「カリキュラム・ポリシー」を熟読するのが最も効果的です。 大学がどのような学生を求めているか、どのような医師を育てたいと考えているかを理解し、自分の目標と合致する大学を選びましょう。

④ 医師国家試験の合格率を確認する

医学部に入学する最終的な目標は、医師国家試験に合格して医師になることです。そのため、各大学の国家試験合格率は気になる指標の一つでしょう。

- 合格率データの見方: 厚生労働省が毎年、大学別の医師国家試験合格状況を発表しています。このデータを見る際は、「新卒者」の合格率に注目すると、その大学の教育の質をより純粋に評価しやすいと言えます。「総数」の合格率には既卒者(浪人)も含まれるため、数値が低くなる傾向があります。

- 合格率の高さだけで判断しない: 注意すべきは、合格率の高さが必ずしも教育の質の高さを意味するとは限らない点です。 一部の大学では、国家試験の合格率を高く見せるために、卒業試験を非常に厳しく設定し、合格の見込みが薄い学生を留年させて国家試験を受験させない、というケースも指摘されています。

- 多角的な視点を持つ: したがって、合格率の数字だけを見るのではなく、その大学の卒業試験の厳しさや留年率に関する情報(在学生の口コミなど)も併せて参考にすることが望ましいです。最終的には、国家試験対策の手厚さや、6年間を通じて学生をしっかりとサポートしてくれる体制が整っているかどうかを総合的に判断することが重要です。

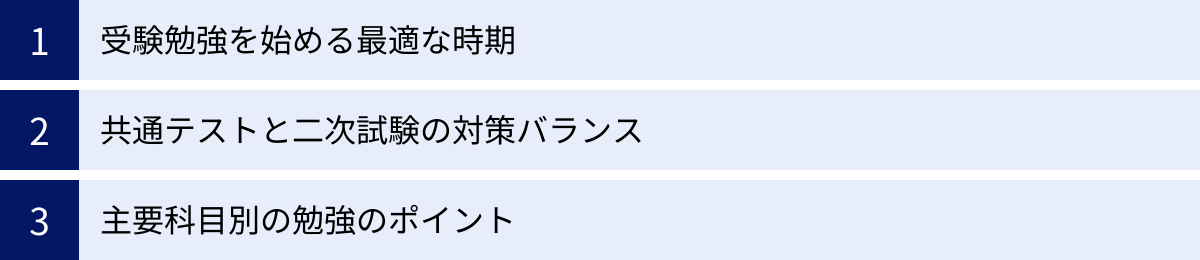

医学部合格を勝ち取るための勉強法

医学部合格という高い目標を達成するには、がむしゃらに勉強するだけでは不十分です。限られた時間の中で最大の成果を出すためには、戦略的なアプローチが欠かせません。ここでは、合格を勝ち取るための効果的な勉強法について、時期、バランス、科目別のポイントを解説します。

受験勉強を始める最適な時期

「いつから本格的に受験勉強を始めれば良いのか」という疑問は、多くの受験生が抱くものです。

- 理想は高校1年生から: 医学部入試で求められる学力レベルを考えると、理想的なのは高校1年生の段階から大学受験を意識し、日々の授業内容を完璧に理解し、基礎を固めていくことです。特に英語と数学は積み重ねが重要な科目であり、早期からの取り組みが大きなアドバンテージになります。

- 遅くとも高校2年生の夏までには: 部活動などで忙しい場合でも、遅くとも高校2年生の夏休みまでには、本格的な受験モードに切り替えることが望ましいです。この時期までに主要科目の基礎を固め、高校2年生の終わりまでには全範囲の学習を一通り終えるのが一つの目標となります。

- 重要なのは「いつ始めたか」より「どう進めるか」: もちろん、スタートが遅れてしまったからといって諦める必要はありません。最も重要なのは、合格までに必要な膨大な学習量を逆算し、残された時間でそれを達成するための緻密な年間・月間・週間計画を立て、着実に実行することです。 重要なのは過去ではなく、これからどう行動するかです。

共通テストと二次試験の対策バランス

特に国公立大学を志望する場合、共通テストと二次試験という性質の異なる2つの試験対策を、いかにバランス良く進めるかが合否の鍵を握ります。

- ~高校3年生の夏休み前: この時期は、全ての科目の土台となる基礎力の養成に全力を注ぎます。 共通テストレベルの問題を確実に解けるように、教科書や網羅系の参考書を使って、苦手分野をなくすことを最優先しましょう。この段階で基礎が固まっていないと、秋以降の演習で伸び悩みます。

- 高校3年生の夏休み~秋: 基礎固めを継続しつつ、徐々に二次試験レベルの応用問題や過去問演習の比重を高めていきます。 特に、配点の高い数学や理科の記述・論述問題に時間をかけ、思考力と表現力を鍛えましょう。この時期は、共通テスト対策と二次試験対策を7:3程度の割合で並行して進めるイメージです。

- 冬休み~共通テスト直前: この期間は、共通テスト対策に比重を大きくシフトします。 過去問や予想問題パックを時間を計って解き、本番さながらの演習を繰り返します。時間配分の戦略を確立し、ミスを減らす訓練を徹底的に行いましょう。

- 共通テスト後~二次試験: 自己採点の結果を踏まえて出願校を決定したら、そこからは志望校の二次試験対策に100%集中します。 過去問を最低でも10年分以上は解き、出題傾向を完全に把握し、時間内に合格点を取るための答案作成能力を磨き上げます。

主要科目別の勉強のポイント

医学部入試で特に重要となる主要科目について、効果的な勉強のポイントを解説します。

英語

- 語彙力と文法力が全ての土台: 医学部入試で求められる長文を読み解くには、高度な語彙力が不可欠です。目標とするレベルの単語帳を1冊選び、それを完璧に覚えるまで何度も繰り返しましょう。 同様に、文法・語法の参考書も1冊完璧に仕上げることで、精読の精度が格段に上がります。

- 多読と精読のバランス: 多くの英文に触れて速読力を養う「多読」と、一文一文の構造を正確に分析する「精読」をバランス良く行うことが重要です。医療系のテーマを扱った長文にも日頃から触れておくと、本番で有利になります。

- 添削を前提とした英作文対策: 自由英作文や和文英訳は、独学での対策が難しい分野です。書いた答案は必ず学校や予備校の先生に添削してもらい、客観的なフィードバックを受けることで、より自然で論理的な表現力を身につけることができます。

数学

- 計算力の徹底的な強化: 医学部入試の数学では、複雑な計算を速く正確に行う能力が求められます。日々の演習から、計算を最後までやり遂げる習慣をつけ、計算ミスを減らす工夫をしましょう。

- 苦手分野を作らない網羅的学習: 数学は分野間の関連性が強い科目です。特定の分野を苦手なまま放置すると、融合問題に対応できなくなります。全範囲をまんべんなく学習し、穴を作らないことが鉄則です。

- 標準問題の完全習得が最優先: 難問奇問にばかり時間をかけるのではなく、入試で頻出する「標準的な問題」を、どんな状況でも確実に解き切る力を養うことが、合格点を確保する上で最も重要です。

- 論理的な答案作成能力: 特に国公立の二次試験では、答えが合っているだけでなく、そこに至るまでの思考プロセスが採点対象となります。普段から「なぜこの式を立てるのか」を意識し、誰が読んでも理解できるような論理的な答案を作成する練習を積み重ねましょう。

理科(物理・化学・生物)

- 最も差がつく科目と心得る: 理科は、対策にかけた時間が最も点数に反映されやすい科目であり、受験生の間で大きく差がつくポイントです。早期からの計画的な学習が不可欠です。

- 教科書の深い理解から始める: 応用問題や考察問題も、全ては教科書に書かれている基本原理や法則に基づいています。現象の根本的な意味を理解せず、公式や解法パターンを暗記するだけでは、初見の問題に対応できません。

- 大量の問題演習によるパターン習得: 基本を理解したら、次は問題集や過去問を大量に解き、典型的な問題の解法パターンを瞬時に引き出せるレベルまで反復練習します。

- 実験・考察問題への対応力: 近年の入試では、実験結果のグラフや表を読み解き、そこから何が言えるかを考察させる問題が増えています。単なる知識だけでなく、科学的な思考力を養うことを意識しましょう。

国語・社会

- 効率性を重視した対策: 国公立志望者にとって、共通テストでのみ使用する国語・社会は、いかに効率よく高得点を取るかがポイントです。

- 参考書を絞り込み、反復する: 多くの参考書に手を出すのではなく、定評のあるものを1~2冊に絞り込み、それを完璧になるまで何度も繰り返す方が効果的です。

- スキマ時間の活用: 暗記が中心となる社会や、古文単語・漢文句形などは、通学時間などのスキマ時間を活用してコツコツ進めるのに適しています。

医学部受験に強い予備校の選び方

最難関である医学部受験において、独学だけで合格を勝ち取るのは非常に困難です。多くの受験生が予備校を利用しますが、その選択が結果を大きく左右することもあります。ここでは、医学部受験に強い予備校のタイプと、後悔しないための選び方について解説します。

医学部専門予備校と大手予備校のメリット・デメリット

予備校は、大きく「医学部専門予備校」と「大手予備校」に分けられます。それぞれに長所と短所があり、自分の性格や学力レベルに合った方を選ぶことが重要です。

| 医学部専門予備校 | 大手予備校 | |

|---|---|---|

| メリット | ・医学部入試に特化した情報量と対策が手厚い ・クラスが少人数制で講師に質問しやすい ・一人ひとりへの進路指導や学習管理が充実している ・同じ目標を持つ仲間と集中できる環境 |

・大手ならではの質の高い有名講師の授業が受けられる ・全国規模の模試で自分の正確な立ち位置を把握できる ・多様なレベルの講座があり、自分に合ったものを選べる ・学費が専門予備校に比べて比較的安価な傾向 |

| デメリット | ・学費が高額になりやすい(年間数百万円かかることも) ・講師やクラスの選択肢が少なく、相性が合わないと辛い ・小規模な場合、模試データの母集団が小さい |

・クラスが大人数で、講師への質問や相談がしにくい ・個別の学習管理は基本的に自己責任となる ・医学部特化の面接・小論文対策は手薄な場合がある |

- 医学部専門予備校が向いている人:

- 自己管理が苦手で、学習計画や進捗を細かく管理してほしい人

- すぐに質問できる環境で、疑問点をその場で解消したい人

- 志望校に合わせた個別性の高い指導を受けたい人

- 経済的に余裕がある家庭

- 大手予備校が向いている人:

- 自己管理能力が高く、自分のペースで学習を進めたい人

- 多くのライバルと競い合う環境でモチベーションを高めたい人

- トップ講師による質の高い授業で、本質的な理解を深めたい人

- 学費をできるだけ抑えたい人

予備校選びで失敗しないためのチェックリスト

高額な費用と貴重な時間を投資する予備校選びは、絶対に失敗したくありません。契約する前に、以下の点を必ずチェックしましょう。

- ① 合格実績を多角的に見る:

「医学部合格者〇〇名!」という数字だけに惑わされてはいけません。 その実績が、何人の在籍者の中から生まれたものなのか(合格率)を確認することが重要です。また、特定の超進学校の生徒ばかりが実績を稼いでいないか、浪人生と現役生の比率はどうなっているかなど、内訳を詳しく見てみましょう。 - ② カリキュラムと教材の質:

予備校のカリキュラムが、自分の学力レベルや志望校の傾向に合っているかを確認します。基礎からやり直したいのに応用クラスしかない、あるいはその逆では意味がありません。また、使用する教材が、入試傾向を的確に反映した質の高いオリジナル教材か、市販のものを組み合わせただけかもチェックポイントです。 - ③ 講師の質と指導体制:

授業の分かりやすさはもちろんですが、授業外での質問対応や個別指導が手厚いかは非常に重要です。講師との距離が近く、気軽に相談できる雰囲気か。また、学習計画の相談に乗ってくれるチューターや担任のサポート体制は整っているかを確認しましょう。 - ④ 学習環境:

一年間、ほぼ毎日通うことになる場所です。自習室の席は十分に確保されているか、利用時間は自分の生活スタイルに合っているか。教室やラウンジは清潔で、勉強に集中できる静かな環境か。実際に足を運んで、自分の目で確かめることが大切です。 - ⑤ 費用とサポート体制:

パンフレットに記載されている授業料以外に、夏期講習や冬期講習、個別指導などで追加料金がどれくらいかかるのか、年間の総費用を明確にしてもらいましょう。 支払い方法や、万が一途中で辞めた場合の返金規定なども確認しておくと安心です。

最終的な判断を下す前には、必ず体験授業や個別相談会に参加しましょう。 実際に授業を受け、スタッフや講師と話すことで、パンフレットだけでは分からない予備校の雰囲気や実態を知ることができます。いくつかの予備校を比較検討し、最も「ここでなら頑張れる」と納得できる場所を選ぶことが、合格への道を切り拓きます。

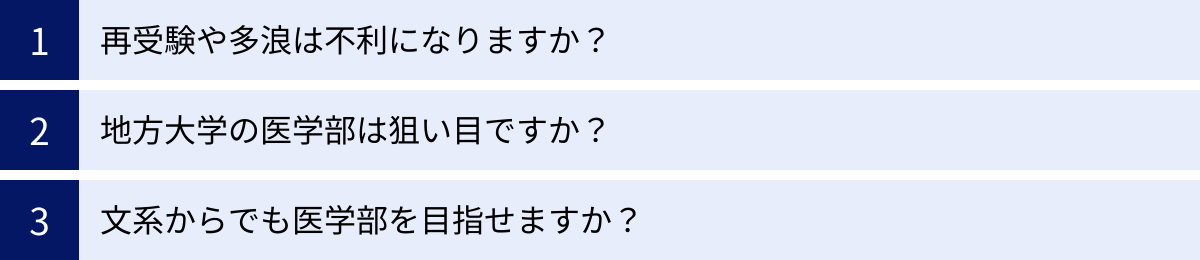

医学部受験に関するよくある質問

医学部受験は特殊な側面が多いため、多くの受験生が様々な疑問や不安を抱えています。ここでは、特によくある質問に対して、客観的な視点から回答します。

再受験や多浪は不利になりますか?

結論から言うと、年齢や経歴そのものが直接的な不利益になる可能性は低いですが、面接などでその理由を合理的に説明できなければ、不利に働く可能性はあります。

- なぜ不利と言われるのか:

過去、一部の大学で年齢や性別による不適切な入試が行われていたことが問題となりました。現在、文部科学省は各大学に対して公正な選抜を行うよう強く指導しており、あからさまな差別は無くなっていると考えられます。しかし、面接試験において、多浪の年数や再受験に至った経緯について、厳しく質問されることは十分にあり得ます。面接官が懸念するのは、「学習意欲や計画性に問題はないか」「他の学生と協調してやっていけるか」といった点です。 - どうすれば不利を克服できるか:

重要なのは、空白期間や経歴をポジティブに説明できるストーリーを準備しておくことです。「なぜ他の道ではなく、今、医師を目指すのか」という問いに対して、明確で説得力のある答えを用意しましょう。例えば、社会人経験者であれば、その経験を通じて感じた医療への問題意識や、医師として貢献したい具体的なビジョンを語ることで、むしろ高い評価を得られる可能性もあります。最終的には、他の受験生を上回る高い学力と、医師になりたいという強い熱意を示すことができれば、経歴に関わらず合格は可能です。

地方大学の医学部は狙い目ですか?

「狙い目」という言葉の使い方は慎重になるべきですが、都市部の大学に比べて合格の可能性を高められる場合があるのは事実です。しかし、それにはメリットとデメリットの両方があります。

- メリット(狙い目と言われる理由):

- 偏差値・倍率: 一般的に、都市部の同レベルの大学と比較して、偏差値や倍率がやや低い傾向があります。これは、受験生が地理的な利便性や情報の多さから都市部の大学を選びがちなためです。

- 地域枠の存在: 多くの地方大学では、その県の出身者や、卒業後その県で働くことを条件とする「地域枠」が設けられています。一般枠に比べて募集人数に対する志願者が少なく、合格最低点が低くなるケースが多いため、条件に合う受験生にとっては大きなチャンスとなります。

- デメリット・注意点:

- 近年の難化傾向: 「地方は狙い目」という認識が広まった結果、近年は都市部からの受験生も増え、かつてほど簡単には合格できなくなっています。 油断は禁物です。

- 地域枠の制約: 地域枠で入学した場合、卒業後の一定期間(多くは9年間)、指定された地域や診療科で働く義務が生じます。自分のキャリアを自由に設計したいと考えている人にとっては、大きな制約となります。その地域の医療に貢献したいという強い意志がなければ、後悔することになりかねません。

- 生活環境への適応: 都会での生活に慣れている人が、6年間を地方で過ごすのは想像以上に大変な場合もあります。オープンキャンパスなどを利用して、実際にその土地の雰囲気を肌で感じてみることが重要です。

文系からでも医学部を目指せますか?

結論として、文系からの医学部合格は「不可能ではないが、極めて困難な道」と言えます。合格には、並大抵ではない覚悟と努力が必要です。

- 最大の障壁は理系科目:

医学部入試では、ほとんどの大学で数学Ⅲ・数学C、そして理科2科目(物理、化学、生物から選択)が必須です。文系の学生は、これらの科目を高校で履修していない場合が多く、ゼロから学習を始めなければなりません。これは、理系の学生が社会科目を1科目勉強するのとは比較にならないほど膨大な学習量と時間を要します。 - 理系的思考の習得:

単に知識を暗記するだけでなく、物理現象や化学反応の原理を理解し、論理的に問題を解決していく「理系的思考法」そのものを身につける必要があります。これは一朝一夕にできることではなく、多くの文系出身者がつまずくポイントです。 - 現実的な戦略:

もし本気で目指すのであれば、数年単位の長期的な学習計画が必要です。独学は非常に難しいため、予備校の初学者向けコースなどを利用し、プロの指導を受けるのが現実的でしょう。また、ごく稀に、理科が1科目で受験できる私立大学や、数学Ⅲ・Cを課さない大学も存在しますが、選択肢は極めて限られており、競争も激しいのが実情です。

文系からの挑戦は、いばらの道です。まずは、理系科目の参考書を手に取り、自分に適性があるかどうかを見極めるところから始めてみることをお勧めします。その上で、人生をかける覚悟があるかを自問自答することが大切です。