公文式は、子ども一人ひとりの能力に合わせた「ちょうどの学習」を通して、自学自習の力を育む学習法として、長年にわたり多くの家庭で支持されています。学年に関係なく自分のペースで学習を進められるため、得意な科目をどんどん伸ばしたい子にも、苦手な分野をじっくり克服したい子にも対応できるのが大きな魅力です。

しかし、実際に子どもを通わせることを検討する際、多くの方が気になるのが「料金」ではないでしょうか。「月謝はいくらなのか」「入会金や教材費は別途必要なのか」「他の塾や通信教育と比べて高いのか安いのか」など、費用に関する疑問は尽きません。

この記事では、公文式の料金体系について、教科別・学年別の月謝から入会金、割引制度の有無まで、公式サイトの最新情報に基づいて徹底的に解説します。さらに、料金だけでなく、公文式がどのような学習法なのか、具体的な教材内容や学習の進め方、メリット・デメリット、そしてどのようなお子さんに向いているのかについても詳しく掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、公文式の費用に関するあらゆる疑問が解消され、ご家庭の教育方針やお子さんの特性に合っているかどうかを総合的に判断できるようになるでしょう。

目次

公文式とは

公文式と聞くと、多くの方が「計算ドリル」や「教室で静かにプリントを解く」といったイメージを思い浮かべるかもしれません。しかし、その本質は単なる反復練習による知識の詰め込みではありません。公文式は、創始者である公文公(くもん とおる)氏が、自身の息子への算数指導をきっかけに考案した、「自学自習」の姿勢と能力を育むことを最大の目的とした教育法です。

ここでは、公文式の根幹をなす3つの大きな特徴、「自学自習で『できる』を増やす学習法」「学年を超えて進める『ちょうどの学習』」「無理なく続けられる『スモールステップ』の教材」について、その理念や仕組みを詳しく解説します。

自学自習で「できる」を増やす学習法

公文式の学習の基本姿勢は、「自学自習」です。これは、子どもが「自らの力で」教材の問題を解き進めていく学習スタイルを指します。一般的な塾のように、先生が教壇に立って一斉に授業をしたり、個別に付きっきりで教えたりすることはありません。子どもたちは教室で、それぞれに与えられた教材に自分の力で取り組みます。

では、先生(公文式では「指導者」と呼びます)の役割は何でしょうか。指導者は、ティーチング(教えること)ではなく、コーチングに徹します。具体的には、子ども一人ひとりの学習状況を細かく観察し、その子にとって最適な教材を選び、学習の進め方について助言を与え、そして何よりも子どものやる気を引き出し、励ますことが主な役割です。

子どもが問題につまずいた時も、すぐに答えを教えることはしません。まずはヒントを与えたり、教材の例題を見直すように促したりして、子どもが自力で解決策を見つけ出すのをサポートします。この「自分の頭で考え、試行錯誤して答えにたどり着く」という経験の繰り返しが、公文式が最も重視するプロセスです。

このプロセスを通じて、子どもは単に問題が解けるようになるだけでなく、「やればできる」という自己肯定感や、未知の問題にも臆せず挑戦する主体性を育んでいきます。最初は簡単な問題から始めるため、ほとんどの子どもが100点を取ることができます。この「できた!」という成功体験を積み重ねることが、学習への自信と意欲につながり、さらに難しい問題へ挑戦する原動力となるのです。公文式は、学力を高めることと同時に、生涯にわたって学び続けるために不可欠な「自ら学ぶ力」そのものを育むことを目指しています。

学年を超えて進める「ちょうどの学習」

公文式のもう一つの大きな特徴は、「無学年制」です。学校の授業は、学年という枠組みの中で、クラス全員が同じペースで同じ内容を学びます。しかし、子どもの学力や理解のスピードは一人ひとり異なります。得意な子にとっては物足りなく、苦手な子にとってはついていけなくなるという状況が起こりがちです。

公文式では、この学年の枠を取り払い、入会時の学力診断テストの結果に基づいて、その子にとって「やさしすぎず、難しすぎない」出発点を決定します。これが、公文式の言う「ちょうどの学習」です。例えば、算数が苦手な小学5年生であれば、必要に応じて小学3年生や4年生の内容から復習を始めます。逆に、得意な小学2年生であれば、先取りして3年生、4年生の内容に挑戦することも可能です。

この「ちょうどの学習」には、二つの大きなメリットがあります。

一つは、苦手分野を確実に克服できることです。学年が進むと、前の学年の内容が理解できていないことが原因でつまずくケースが非常に多くあります。公文式では、つまずきの根本的な原因となっている箇所までさかのぼり、基礎から丁寧に学び直すことができます。穴を一つひとつ埋めていくことで、盤石な学力の土台を築くことが可能です。

もう一つは、子どもの能力や意欲を最大限に引き出せることです。得意な分野では、学年に関係なくどんどん先に進めるため、子どもは知的好奇心を満たしながら、高いレベルの学習に挑戦できます。小学生のうちに中学校、高校の内容を学習する子どもも珍しくありません。このような成功体験は、子どもに大きな自信と学習への高いモチベーションを与えます。

このように、公文式は画一的なカリキュラムではなく、一人ひとりの個性と能力に徹底的に寄り添う「個別最適化された学習」を提供します。これにより、すべての子どもが自分のペースで着実に学力を伸ばしていくことができるのです。

無理なく続けられる「スモールステップ」の教材

「自学自習」と「ちょうどの学習」を具体的に実現するのが、公文式の精巧に作られた教材です。公文式の教材は、非常に細かい「スモールステップ」で構成されているのが最大の特徴です。

各教科の教材は、ごく易しい問題から始まり、少しずつ難易度を上げながら、最終的には高校レベル、大学教養課程レベルの内容までスムーズにつながるように設計されています。一つのステップで学ぶ内容はごくわずかで、前のステップを理解していれば、次のステップは無理なくクリアできるようになっています。

例えば、算数の教材では、最初は「数を数える」「数字を書く」といったごく基本的なところからスタートします。そこから、たし算、ひき算、かけ算、わり算、分数、方程式、因数分解、微分・積分へと、小さな階段を一段ずつ上るように進んでいきます。各ステップには例題が豊富に用意されており、子どもはそれを見本にしながら、自力で問題を解き進めることができます。

このスモールステップ方式には、学習者にとって多くの利点があります。

- 達成感を得やすい: 各プリントは短時間で完了でき、100点を取る喜びを頻繁に味わえます。この小さな成功体験の積み重ねが、学習を継続する力になります。

- つまずきにくい: ステップ間のギャップが非常に小さいため、途中で分からなくなってしまうリスクを最小限に抑えられます。万が一つまずいたとしても、少し前のステップに戻るだけで簡単に復習できます。

- 基礎が確実に定着する: 各ステップには、重要なポイントを定着させるための反復練習が巧みに組み込まれています。これにより、知識やスキルが体に染み込むように身についていきます。

教材は、長年の指導実績と膨大なデータに基づいて、常に改訂が繰り返されています。どうすれば子どもが最もスムーズに、かつ効果的に学べるかという観点から、問題の配列や量、難易度などが緻密に計算されているのです。この考え抜かれた教材こそが、子どもたちの「自学自習」を支える強力なツールであり、公文式学習法の心臓部と言えるでしょう。

公文式の料金・月謝を徹底解説

公文式への入会を検討する上で、最も重要な情報の一つが料金体系です。公文式の料金は、入会金の有無、教科ごとの月謝、教材費など、いくつかの要素から構成されています。ここでは、公文教育研究会の公式サイトに基づいた最新の情報を元に、料金に関するあらゆる疑問に詳しくお答えします。

公文式の月謝は、指導を受ける生徒の学年(幼児・小学生、中学生、高校生)と、教室がある地域(東京・神奈川とそれ以外の地域)によって異なるのが特徴です。まずは、これらの基本料金体系を正確に把握しましょう。

入会金

多くの習い事や塾で必要となる入会金ですが、公文式では入会金は一切かかりません。(参照:公文教育研究会公式サイト)

初期費用を抑えて学習を始められるのは、保護者にとって大きなメリットと言えます。入会時に必要な費用は、初月の月謝のみとなります(後述する英語のE-Pencil購入費を除く)。これにより、気軽に学習をスタートしやすい環境が整っています。

教科ごとの月謝

公文式の月謝は、受講する教科数に応じて決まります。料金は1教科あたりの金額で設定されており、2教科受講する場合は2倍、3教科受講する場合は3倍の料金となります。また、前述の通り、学年と地域によって料金が異なります。

| 対象学年 | 地域 | 1教科あたりの月謝(税込) |

|---|---|---|

| 幼児・小学生 | 東京都・神奈川県 | 8,250円 |

| 上記以外の地域 | 7,700円 | |

| 中学生 | 東京都・神奈川県 | 9,350円 |

| 上記以外の地域 | 8,800円 | |

| 高校生以上 | 東京都・神奈川県 | 10,450円 |

| 上記以外の地域 | 9,900円 | |

| (参照:公文教育研究会公式サイト) |

上記の表に、それぞれの月謝をまとめました。以下で、学年ごと、地域ごとの料金について詳しく見ていきましょう。

幼児・小学生の月謝

幼児(0歳から)および小学生が公文式に通う場合の月謝は、東京都・神奈川県の教室では1教科あたり月額8,250円(税込)、それ以外の地域の教室では月額7,700円(税込)です。

例えば、東京都にお住まいの小学生が算数と国語の2教科を学ぶ場合、月謝は「8,250円 × 2教科 = 16,500円」となります。一方、大阪府にお住まいの小学生が同じく2教科を学ぶ場合は、「7,700円 × 2教科 = 15,400円」となります。

中学生の月謝

中学生の月謝は、小学生よりも少し高めに設定されています。東京都・神奈川県の教室では1教科あたり月額9,350円(税込)、それ以外の地域の教室では月額8,800円(税込)です。

学習内容がより高度になるため、料金が上がります。しかし、これは生徒が実際に学習している教材のレベルではなく、在籍している学校の学年に基づいて決定されます。例えば、中学生が小学生レベルの復習から始めたとしても、料金は中学生区分のものが適用される点に注意が必要です。

高校生の月謝

高校生以上の月謝は、さらに高くなります。東京都・神奈川県の教室では1教科あたり月額10,450円(税込)、それ以外の地域の教室では月額9,900円(税込)です。

高校レベルの教材は、微分・積分や古典読解など、非常に専門的で高度な内容を含みます。これに対応するための指導体制や教材開発コストが反映された料金設定と言えるでしょう。

地域による料金の違い(東京・神奈川とその他)

公文式の月謝が東京都と神奈川県のみ高く設定されている理由は、主に地価や人件費といった地域コストの違いによるものです。教室を運営するための経費が他の地域よりも高くなるため、その分が月謝に反映されています。ご自身の希望する教室がどちらのエリアに属するかは、入会前に必ず確認しましょう。

教材費

公文式の大きな特徴の一つとして、月謝に教材費が含まれている点が挙げられます。スモールステップで構成された膨大な種類のプリント教材を、子どもの進度に合わせて必要なだけ使用できますが、そのための追加費用は一切かかりません。(参照:公文教育研究会公式サイト)

これは、学年を超えてどんどん先に進む子にとっても、復習のために多くの教材を必要とする子にとっても、非常に明瞭で安心できる料金システムです。

ただし、一つだけ例外があります。英語を学習する場合、専用リスニング機器「E-Pencil(イーペンシル)」を6,600円(税込)で購入する必要があります。(参照:公文教育研究会公式サイト)

E-Pencilは、教材の単語や文章にタッチするだけでネイティブの音声を聞くことができる学習ツールで、英語学習の効果を高めるために不可欠なものです。一度購入すれば、学習を続けている間ずっと使用できます。

月謝の支払い方法

月謝の支払い方法は、各教室の方針によって定められていますが、多くの教室では金融機関の口座からの自動引き落としが基本となっています。入会手続きの際に、口座振替依頼書を提出するのが一般的です。

一部の教室では、月謝袋による現金での支払いに対応している場合もあります。支払い方法の詳細については、入会を希望する教室に直接問い合わせて確認するのが最も確実です。

公文式の割引制度

月々の負担を少しでも軽くしたいと考える保護者の方にとって、割引制度の有無は重要な関心事です。公文式には、他の塾や習い事で見られるような割引制度はあるのでしょうか。ここでは、「兄弟割引」と「無料体験学習」という二つの観点から、公文式の制度について解説します。

兄弟割引はある?

結論から言うと、公文式には公式な「兄弟割引」の制度は設けられていません。(参照:公文教育研究会公式サイト)

兄弟が同時に通う場合でも、一人ひとりの月謝は通常通り、受講する教科数に応じて計算されます。例えば、小学生の兄弟2人がそれぞれ2教科ずつ受講する場合、合計4教科分の月謝が必要となります。

この背景には、公文式の「一人ひとりに『ちょうどの学習』を提供する」という理念があります。公文式の指導や教材は、集団に対するものではなく、完全に個人に合わせて最適化されています。兄弟であっても、それぞれが異なる学力、異なるペースで学習を進める独立した一人の生徒として扱われます。そのため、指導にかかる手間やコストは一人分として計算され、割引の対象とはならないのです。

ただし、教室を運営する指導者によっては、独自の判断で何らかの配慮をしてくれる可能性が全くないとは言い切れません。しかし、これはあくまでも非公式なケースであり、制度として期待するべきものではないと理解しておくのが賢明です。公式な制度として兄弟割引は存在しない、と認識しておきましょう。

無料体験学習

公文式には月謝の恒常的な割引はありませんが、入会前に学習を無料で試せる「無料体験学習」のキャンペーンが定期的に実施されています。これは、公文式の学習方法がお子さんに合うかどうかを、費用をかけずにじっくりと見極めることができる、非常に価値のある制度です。

無料体験学習は、通常、年に3回(2月、5月、11月頃)にわたって全国の教室で一斉に開催されます。(参照:公文教育研究会公式サイト)

キャンペーン期間中に申し込むと、希望する教科(算数・数学、国語、英語の中から最大3教科まで)を、2週間にわたって無料で学習できます。この期間中、教室での学習は週2回、計4回体験でき、さらに毎日取り組むための宿題も提供されます。

無料体験学習に参加するメリットは数多くあります。

- 学習内容の確認: 公文式の教材(プリント)がどのようなものか、実際に手に取って解いてみることができます。スモールステップの進め方や問題のレベルをお子さんがどう感じるかを確認できます。

- 教室の雰囲気の把握: 教室の環境や、他の生徒が学習している様子、指導者の人柄や指導スタイルなどを直接見ることができます。お子さんが集中して学習できそうか、指導者との相性は良さそうか、といった点は非常に重要です。

- 学習効果の体感: たった2週間ですが、毎日学習に取り組むことで、「できた!」という達成感や、学習習慣の第一歩を体感できます。

- 正確な学力診断: 体験学習の前に学力診断テストを受けるため、お子さんの現在の学力や、得意・不得意な点を客観的に把握できます。

無料体験学習に参加したからといって、必ず入会しなければならない義務は一切ありません。 あくまでもお試し期間ですので、体験終了後に指導者からの説明を聞いた上で、ご家庭でじっくりと入会を検討することができます。

公文式への入会を少しでも考えているのであれば、この無料体験学習の機会を積極的に活用することを強くおすすめします。お子さん自身に「公文、楽しい!」「もっとやりたい!」という気持ちが芽生えるかどうかが、入会後の学習をスムーズに進めるための鍵となります。

公文式の料金は高い?他の学習サービスと比較

公文式の月謝を見て、「これは高いのか、それとも妥当なのか」と疑問に思う方も多いでしょう。教育費は家計の中でも大きなウェイトを占めるため、コストパフォーマンスは慎重に判断したいところです。ここでは、公文式の料金を代表的な他の学習サービスである「個別指導塾」と「通信教育」と比較し、その特徴と価値を客観的に分析します。

個別指導塾との料金比較

個別指導塾は、先生が生徒一人ひとり、あるいは少人数に対して丁寧に指導を行うスタイルで、分からないことをその場で質問できる手厚いサポートが魅力です。では、料金面では公文式とどのような違いがあるのでしょうか。

| サービス形態 | 指導スタイル | 週の通塾回数(目安) | 1教科あたりの月謝相場(小学生) |

|---|---|---|---|

| 公文式 | 自学自習のサポート | 週2回 | 7,700円~8,250円 |

| 個別指導塾 | 先生による対面指導 | 週1回 | 12,000円~20,000円 |

※個別指導塾の料金は、塾のブランド、指導形態(1対1か1対2かなど)、時間によって大きく変動します。

上の表からも分かるように、1教科あたりの月謝だけを比べると、公文式の方が個別指導塾よりもかなり安価であることが多いです。個別指導塾で週1回(月4回)の指導を受ける場合、月謝は1万円を超えるのが一般的ですが、公文式は週2回(月8〜9回)の教室での学習機会がありながら、1万円を下回る料金設定です。

しかし、この料金差はサービスの質の違いを反映しています。両者の最も大きな違いは「指導の目的と方法」にあります。

- 公文式:

- 目的:自学自習の力を養い、基礎学力を徹底的に定着させること。

- 方法:生徒が主体となり、自分の力で教材を解き進める。指導者はあくまでサポーター。

- 料金に含まれる価値:緻密に設計された教材、個別の学習計画、週2回の学習ペース管理、自習力の育成。

- 個別指導塾:

- 目的:学校の授業の補習、定期テスト対策、受験対策など、特定の目標に向けた学力向上。

- 方法:先生が主体となり、分からない箇所を直接的に教える(ティーチング)。

- 料金に含まれる価値:専門的な講師による直接指導、質問への即時対応、応用問題や文章題の解法指導。

つまり、公文式は「学習の土台作り」に特化しているのに対し、個別指導塾は「特定の課題解決」に強いと言えます。料金の安さ・高さは、どちらのサービスがご家庭の教育目的やお子さんの課題に合っているかという観点から判断する必要があります。

例えば、「計算が苦手で学校の授業についていけない」「まずは毎日勉強する習慣をつけさせたい」という課題であれば、公文式のコストパフォーマンスは非常に高いと言えるでしょう。一方で、「中学受験のために、特定の学校の過去問対策をしてほしい」「複雑な応用問題を解けるようにしてほしい」というニーズには、料金は高くとも個別指導塾の方が適しているかもしれません。

通信教育との料金比較

次に、自宅で学習を進める通信教育と比較してみましょう。通信教育は、教室に通う必要がなく、費用を抑えられる手軽さから人気があります。

| サービス形態 | 学習場所 | 1教科あたりの月謝相場(小学生) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 公文式 | 教室+家庭 | 7,700円~8,250円 | 週2回の対面指導、学習進捗管理 |

| 通信教育 | 家庭のみ | 3,000円~6,000円 | 添削指導、タブレット教材など多様 |

※通信教育の料金は、コースや学年、教材の形態(紙かタブレットか)によって異なります。

料金だけを見ると、通信教育の方が公文式よりも安価です。通信教育は教室運営にかかるコストがないため、その分、低価格でのサービス提供が可能となっています。

では、公文式の料金には、通信教育との価格差を埋めるだけのどのような付加価値があるのでしょうか。主な違いは以下の3点です。

- 学習環境とペースメーカーの存在:

公文式は週2回、決まった時間に教室に通います。そこには他の子どもたちも集中して学習しており、良い意味での緊張感が生まれます。「教室に行く」という行為自体が、学習へのスイッチを入れるきっかけになります。また、指導者が学習の進捗を直接確認し、適切な量の宿題を出すため、学習のペースメーカーとしての役割を果たします。一方、通信教育は完全に家庭での自己管理に委ねられます。保護者の強力なサポートがないと、教材が手付かずのまま溜まってしまう「教材の積ん読」状態に陥りやすいのが最大の課題です。

- 対面でのモチベーションサポート:

公文式の指導者は、子どもの表情や取り組み方を直接見て、「頑張っているね」「この問題が解けるなんてすごい!」と具体的に褒めることができます。この対面での励ましは、子どものモチベーションを維持する上で非常に大きな力になります。つまずいた時にも、その場で適切なヒントを与えて乗り越える手助けをしてくれます。 - 完全にパーソナライズされた教材:

多くの通信教育は学年ごとに決められたカリキュラムに沿って教材が送られてきますが、公文式は学年の枠を超え、一人ひとりの学力に完璧に合わせた「ちょうどの教材」からスタートできます。得意な子はどんどん先に進め、苦手な子は基礎からじっくりやり直せる柔軟性は、公文式ならではの強みです。

結論として、公文式の料金は、「自学自習」という学習スタイルを確立させるための「環境」と「人のサポート」に対する投資と捉えることができます。家庭での学習管理に自信があり、費用を最優先するなら通信教育が、学習習慣の確立や対面でのサポートを重視するなら公文式が、それぞれ適していると言えるでしょう。

公文式の教科と教材内容

公文式では、主要3教科である「算数・数学」「国語」「英語」を提供しています。それぞれの教科は、公文式独自の理念に基づいた教材と学習法で構成されており、単に学校の成績を上げるだけでなく、将来にわたって役立つ本質的な能力を育むことを目指しています。ここでは、各教科の教材内容と学習の目標について詳しく見ていきましょう。

算数・数学

公文式の代名詞とも言えるのが、算数・数学です。その最大の特徴は、「高い計算力」の養成に徹底的に特化している点にあります。なぜなら、正確で速い計算力は、算数・数学のあらゆる問題を解く上での最も重要な土台であり、この土台が盤石であれば、より高度な数学的思考にスムーズに進むことができるからです。

教材の進め方:

教材は、幼児向けの「ズンズン教材」(運筆力の練習)から始まり、数字の読み書き、たし算、ひき算、かけ算(九九)、わり算といった基礎計算を徹底的に反復練習します。その後、分数、小数、四則混合計算へと進み、中学レベルの方程式、連立方程式、因数分解、平方根、そして高校レベルの関数、微分・積分まで、一貫したスモールステップのカリキュয়ামで構成されています。

各プリントは、例題を手がかりに自力で解き進められるように設計されており、子どもは自分の力で新しい単元をマスターしていく達成感を味わうことができます。

学習の目標:

公文式の算数・数学が目指すのは、単に計算ができることではありません。その先にある、以下のような能力の育成を目標としています。

- 確固たる基礎学力: どんなに複雑な問題も、その根底にあるのは基本的な計算です。この基礎を完璧にすることで、学校の授業やテストでつまずくことがなくなり、自信を持って学習に取り組めます。

- 論理的思考力: 計算問題を解く過程で、子どもは無意識のうちに「どうすればもっと効率的に、正確に解けるか」を考えます。この試行錯誤が、物事を筋道立てて考える論理的思考力を養います。

- 問題解決能力: 未知の問題に直面したときも、これまで培ってきた計算力と分析力を武器に、解決への糸口を見つけ出す力が身につきます。高校数学レベルまで学習を終えることが一つの大きな目標とされており、これを達成することで、大学入試やその先の高等教育にも対応できる強固な数学的素養が完成します。

国語

公文式の国語は、算数・数学と同様に、すべての学習の基礎となる「高い読解力」と「豊かな語彙力」を育むことを目的としています。文章を正確に読み解く力は、国語だけでなく、あらゆる教科の学力、さらには社会に出てからのコミュニケーション能力にも直結する重要なスキルです。

教材の進め方:

教材は、ひらがなの読み書きからスタートし、徐々に語彙や文法、文の構造を学んでいきます。公文式国語の最大の特徴は、質の高い多様な文学作品や説明文を教材として豊富に取り入れている点です。物語、詩、伝記、科学的な解説文など、様々なジャンルの文章に触れることで、子どもは自然と読書が好きになり、語彙力や表現力を豊かにしていきます。

各教材には、文章の内容を正しく理解できているかを確認するための読解問題が設定されています。また、漢字やことわざ、慣用句なども体系的に学習できるようになっており、総合的な国語力をバランス良く高めることができます。

学習の目標:

公文式の国語学習を通じて、以下のような能力の獲得を目指します。

- 高度な読解力: 文章の要旨を素早く正確に捉え、登場人物の心情や筆者の主張を深く理解する力を養います。この力は、テストの文章題を解く際や、将来的に複雑な契約書や論文を読む際にも役立ちます。

- 語彙力・表現力: 多くの文章に触れることで、日常会話から学術的な用語まで、幅広い語彙が身につきます。これにより、自分の考えを的確な言葉で表現する力も向上します。

- 自発的な読書習慣: 教材を通して様々な本の面白さに気づき、自ら進んで本を読むようになる子どもが多くいます。「読書が好きになること」は、公文式国語の重要な目標の一つです。生涯にわたる知的好奇心の基礎を築きます。

英語

公文式の英語は、「聞く」「読む」というインプット能力の育成に重点を置いたプログラムです。特に、ネイティブの美しい発音に数多く触れることを重視しており、幼児期から始めることで、自然な英語のリズムやイントネーションを身につけることを目指します。

教材の進め方:

学習の中心となるのが、専用のリスニング機器「E-Pencil(イーペンシル)」です。教材の単語やイラスト、英文にタッチするだけで、いつでも手軽にネイティブの音声を聞くことができます。子どもたちはこのE-Pencilを使い、「聞いて、真似して発音する」という作業を繰り返しながら、英語の音と意味を結びつけていきます。

教材は、身近な単語や簡単な会話文から始まり、徐々に文法構造を学びながら、最終的には物語や評論文などの長文を読み解くレベルへと進んでいきます。歌やチャンツも豊富に取り入れられており、楽しみながら英語に親しむことができます。

学習の目標:

公文式の英語が目指すのは、世界に通用する本物の英語力です。

- 優れたリスニング力: 豊富なリスニング経験により、ネイティブの自然なスピードの英語を聞き取れるようになります。これは、将来のコミュニケーションの基礎となります。

- 高いリーディング力: 体系的な学習を通じて、高校レベルの英文を辞書なしで読みこなす力を養います。これにより、英語の文献を読んだり、海外の情報を直接得たりすることが可能になります。

- 英語学習へのポジティブな姿勢: 早期から「英語は楽しい」という感覚を育むことで、その後の学校での英語学習や、資格試験(英検®など)への挑戦にも意欲的に取り組めるようになります。公文式の教材は、英検®の各級に対応するレベルの語彙や文法も網羅しており、資格取得の力強い足がかりとなります。

※「英検」は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。

公文式での学習の進め方

公文式がどのような学習法なのかを理解したところで、次にお子さんが実際に通い始めたら、どのような一日、一週間を過ごすことになるのか、具体的な学習の流れを見ていきましょう。「週に何回通うのか」「宿題はどれくらい出るのか」といった、保護者の方が気になるポイントを詳しく解説します。

通塾は週に何回?

公文式の教室での学習は、原則として週に2回です。(参照:公文教育研究会公式サイト)

多くの教室では、月曜日と木曜日、火曜日と金曜日といったように、曜日を固定して開室しています。子どもたちは、決められた曜日のうち、都合の良い時間帯に教室を訪れて学習します。

教室での滞在時間は、学習する教科数やその日の教材の難易度、子どもの集中力などによって異なりますが、1教科あたりおおむね30分から1時間程度が目安です。入会したばかりの幼児など、集中力がまだ続かない場合は、15分程度で終わることもあります。指導者は、子どもが集中力を切らさずに「今日もやりきった!」という満足感を持って終われるように、滞在時間にも配慮しています。

週2回の通塾には、学習面で重要な意味があります。

- 学習リズムの確立: 週に2回、定期的に教室に通うことで、生活の中に学習する習慣が自然と組み込まれていきます。

- 進捗確認と軌道修正: 指導者は週2回、子どもの学習の様子を直接観察できます。これにより、教材の進み具合が適切か、つまずいている点はないかなどをタイムリーに把握し、次の宿題の量やレベルを微調整することができます。

- モチベーションの維持: 子どもにとっては、指導者から直接励ましの言葉をかけてもらったり、100点のプリントを褒めてもらったりする貴重な機会です。これが、家庭での学習を続ける上での大きな支えとなります。

1日の宿題の量と学習時間

公文式の学習は、教室での学習と家庭での宿題が一体となっています。宿題は、教室に行かない日も含めて、基本的に毎日出されます。 これが、公文式で「毎日の学習習慣が身につく」と言われる所以です。

「毎日宿題が出るなんて、子どもが嫌がるのでは?」と心配になるかもしれませんが、宿題の量は一人ひとりに合わせて細かく調整されるため、過度な負担になることはありません。指導者は、教室での学習の様子(かかった時間や間違いの箇所)を見ながら、その子が「毎日、無理なく、短時間で集中して終えられる量」を見極めて宿題を出します。

宿題1枚あたりにかかる時間の目安は、5分〜15分程度です。1教科あたりの宿題の枚数は、通常5枚〜10枚程度なので、1日の学習時間は1教科あたり30分以内に収まることがほとんどです。

この「毎日、少しずつ」という学習スタイルが、知識の定着に非常に効果的です。一度に大量に学習するよりも、毎日継続して取り組む方が、記憶に残りやすく、学力が確実に積み上がっていきます。また、毎日宿題をやり遂げるという経験は、子どもの責任感や自己管理能力を育むことにもつながります。

もちろん、学校の行事や他の習い事、家庭の事情などで宿題ができない日もあるでしょう。そのような場合は、事前に指導者に相談すれば、宿題の量を調整してもらうことも可能です。大切なのは、完璧にこなすことよりも、できる範囲で学習を継続しようとすることです。

教室での学習の流れ

では、子どもが週2回通う教室では、具体的にどのような流れで学習が進むのでしょうか。一般的な教室での学習ステップは以下の通りです。

- 入室・挨拶・宿題の提出:

子どもは教室に着くと、指導者やスタッフに挨拶をし、前回持ち帰った宿題を所定の場所に提出します。宿題は、その日のうちに採点され、学習の最後に返却されます。 - 当日の教材を受け取り、学習開始:

子どもは自分の名前が書かれたファイルや棚から、その日に学習する教材(プリント)を受け取ります。席に着いたら、時間の計測をスタートし、集中して問題を解き始めます。教室は静かで、他の生徒も真剣に学習しているため、自然と集中できる環境が作られています。 - 採点・間違い直し:

解き終わったプリントを指導者または採点スタッフに提出します。すぐに採点され、100点満点であれば次の教材に進みます。もし間違いがあった場合は、プリントが返却され、子どもは自分の力でどこが間違っているのかを見つけ、正しく解き直します。 この「間違い直し」のプロセスは、自分の弱点を認識し、克服するための非常に重要な学習です。指導者は、子どもが自力で解決できない場合にのみ、ヒントを与えてサポートします。 - 宿題の受け取りと退室:

その日の学習目標を達成したら、採点済みの宿題と、次回の教室日までの分の新しい宿題を受け取ります。指導者から学習内容についての簡単なコメントや励ましの言葉をもらい、挨拶をして退室します。

この一連の流れを、子どもはほとんど自分一人で行います。指導者は全体の様子に目を配りながら、個別に必要な声かけやアドバイスを行います。この教室での一連の行動そのものが、子どもたちの自立心や主体性を育むトレーニングとなっているのです。

公文式に通う4つのメリット

公文式には、その独自の学習法ゆえの数多くのメリットがあります。ここでは、公文式の学習を通じて子どもが得られる代表的な4つのメリットについて、それぞれがなぜ、どのようにしてもたらされるのかを詳しく解説します。

① 毎日の学習習慣が身につく

公文式に通う最大のメリットの一つが、「毎日の学習習慣」が自然と身につくことです。公文式では、教室に通う日だけでなく、家庭学習のための宿題が毎日出されます。最初は「毎日やる」ということに抵抗を感じる子もいるかもしれません。しかし、指導者によって「短時間で集中すれば終えられる、ちょうどの量」に調整されているため、多くの子どもが無理なく続けることができます。

朝起きて学校に行く前、あるいは学校から帰ってきておやつを食べた後など、生活の中に「公文の宿題をやる時間」を組み込むことで、歯磨きや入浴と同じように、勉強が当たり前の習慣となっていきます。この習慣は、一度身についてしまえば、生涯にわたる財産となります。

小学校低学年のうちに学習習慣が確立されていると、学年が上がって学習内容が難しくなったり、量が増えたりしても、スムーズに対応できます。中学校、高校での家庭学習、さらには大学受験に向けた自主的な勉強へと、抵抗なく移行することができるでしょう。幼い頃に「勉強は毎日するもの」という意識を育むことは、将来の学業成績に非常に大きなプラスの影響を与えます。

② 基礎学力と計算力が定着する

公文式の教材は、スモールステップを繰り返し学習することで、知識を確実に定着させるように設計されています。特に算数・数学における「速く、正確な計算力」の養成は、他の学習方法の追随を許さないほどの効果を発揮します。

学校の授業では、限られた時間の中で次々と新しい単元に進んでいくため、一度つまずくと取り残されがちです。しかし公文式では、子どもが完全に理解し、定着するまで同じような問題を反復練習します。この徹底した反復により、計算のプロセスが頭の中ではなく、体に染み込むレベルで習熟します。

この盤石な計算力は、算数・数学の学習において絶大な効果を発揮します。例えば、複雑な文章題に取り組む際も、計算部分でつまずくことがないため、問題の本質である「何を問われているのか」「どう立式すればよいのか」という思考の部分に全エネルギーを集中させることができます。これにより、応用問題への対応力も間接的に向上します。

また、国語では漢字や語彙、英語では単語や基本文型が、反復学習を通じて確実に身につきます。すべての学習の土台となる「基礎学力」を徹底的に固めること、これが公文式の大きな強みです。

③ 集中力が養われる

公文式の教室では、子どもたちは自分の教材に黙々と取り組みます。指導者は、子どもが教材を解き始める時間と解き終わる時間を記録しており、子ども自身も時間を意識しながら学習します。「目標時間内に100点を取る」という課題に繰り返し挑戦する中で、短時間で最大限のパフォーマンスを発揮するための集中力が自然と養われていきます。

最初は10分も座っていられなかった子が、次第に20分、30分と集中して机に向かえるようになります。この集中力は、公文式の学習の中だけでなく、学校の授業を聞く態度や、他の習い事への取り組み方にも良い影響を与えます。

また、周りの生徒が静かに学習している環境も、集中力を高める一因となります。適度な緊張感の中で、「自分も頑張ろう」という気持ちが芽生え、学習に没頭する経験を積むことができます。情報過多で注意が散漫になりがちな現代において、一つの物事に深く集中する力は、学業だけでなく、将来社会で活躍するためにも不可欠な能力と言えるでしょう。

④ 自分の力で解くことで自信がつく

公文式の学習は、「教わる」のではなく「自ら解く」スタイルです。指導者は答えを教えず、ヒントや例題を参考に、子どもが自分の力で正解にたどり着くのを待ちます。この「自力で解けた!」という経験は、子どもに大きな達成感と自信を与えます。

公文式では、一人ひとりの学力に合わせた「ちょうどの学習」からスタートするため、ほとんどの子どもが100点を取ることができます。この「100点を取る喜び」を繰り返し体験することで、「自分はできるんだ」という自己肯定感が高まります。

学年を超えて先の教材に進む「進級」も、子どもの自信を育む大きな要素です。周りの友達よりも難しい内容を学習しているという事実は、子どもにとって大きな誇りとなり、学習への意欲をさらにかき立てます。

このようにして育まれた自信は、学習面だけに留まりません。「困難なことでも、考え抜いて挑戦すれば乗り越えられる」という信念は、勉強以外のスポーツや友人関係、将来の様々な課題に立ち向かう上での精神的な支柱となります。公文式は、学力だけでなく、子どもの「心の成長」にも大きく貢献するのです。

公文式の3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、公文式の学習法にはいくつかのデメリットや、注意すべき点も存在します。入会を検討する際には、これらの側面も十分に理解し、お子さんの性格や学習目標と合っているかを冷静に判断することが重要です。

① 応用問題や文章題には対応しにくい

公文式の最大の強みが「基礎計算力」や「読解の基礎」の徹底的な養成にある一方で、これは裏を返せば、思考力や表現力を直接問うような応用問題への対応が手薄になりがちであるというデメリットにもつながります。

例えば、算数・数学では、計算スキルを高度に磨くことに主眼が置かれているため、図形問題、複数の条件を整理して考える複雑な文章題、あるいは発想の転換を求めるような問題に特化した演習は多くありません。国語においても、読解力を養うことはできますが、自分の考えを論理的に記述する「作文」や「小論文」の指導はカリキュラムに含まれていません。

そのため、以下のような目標を持つ場合には、公文式だけでは不十分な可能性があります。

- 中学受験で求められる、思考力系の特殊な問題(旅人算、つるかめ算など)を解けるようになりたい。

- 学校のテストで、記述式の解答を求められる問題の得点力を上げたい。

- 自分の意見をまとめて発表したり、文章で表現したりする力を伸ばしたい。

公文式はあくまでも「学力の土台」を築く場所と割り切り、応用力や表現力については、他の塾や教材、家庭での学習で補っていくという考え方が必要になる場合があります。公文式で培った強固な基礎力があれば、応用問題に取り組む際にも余裕を持って思考できるため、両者をうまく組み合わせることで相乗効果が期待できます。

② 先生に質問しづらい場合がある

公文式の指導者は「教える」のではなく「見守り、導く」というスタンスを取ります。これは自学自習の力を育む上では非常に効果的ですが、性格によっては、このスタイルが合わない子どももいます。

例えば、内気で自分から積極的に発言するのが苦手な子や、「分からないことはすぐに先生に聞いて解決したい」というタイプの子にとっては、質問のタイミングを掴みづらかったり、声をかけるのをためらってしまったりすることがあります。教室には他にも多くの生徒がいるため、指導者が常に自分のことだけを見てくれているわけではありません。

また、指導者の役割はあくまでヒントを与えることなので、「答えそのもの」や「解き方の手順」を手取り足取り教えてくれるわけではありません。自分で考えるプロセスを重視するため、すぐに答えを知りたいせっかちなタイプの子は、もどかしさを感じてしまう可能性もあります。

もちろん、指導者はすべての子どもに気を配っており、困っている様子を見せれば必ず声をかけてくれます。しかし、手厚いマンツーマンの指導や、双方向のコミュニケーションを重視する場合には、個別指導塾などの方が向いているかもしれません。教室の雰囲気や指導者の人柄によっても大きく左右される部分なので、無料体験学習などを利用して、お子さんが気後れせずに学習できそうかを確認することが非常に重要です。

③ 学習のモチベーション維持が課題になることも

公文式の学習は、基本的に同じ形式のプリントを毎日繰り返し解き続けるというスタイルです。この反復練習が学力定着の鍵なのですが、子どもによっては、この単調さに飽きてしまうことがあります。特に、好奇心旺盛で、次々と新しいことに挑戦したいタイプの子は、単純な計算問題の繰り返しを苦痛に感じてしまうかもしれません。

また、学習が進んで学年よりも難しい内容に入った時や、苦手な単元に差し掛かった時には、思うように100点が取れなくなったり、時間がかかったりして、大きな壁にぶつかることがあります。このようなスランプに陥った際に、学習へのモチベーションを維持することが大きな課題となります。

この課題を乗り越えるためには、指導者と保護者の連携が不可欠です。指導者は、子どもの頑張りを認め、適切なタイミングで励ましの言葉をかけたり、時には教材のレベルを少し下げて成功体験を積ませたりといった工夫をします。保護者もまた、家庭で「毎日続けていて偉いね」「この前のテスト、満点だったね」といったポジティブな声かけを続けることが、子どものやる気を支える上で非常に重要です。

しかし、それでもモチベーションの低下が改善されない場合は、一度休会したり、他の学習方法を検討したりすることも選択肢の一つです。お子さんの「やりたくない」というサインを見逃さず、その原因がどこにあるのかを丁寧に見極める姿勢が求められます。

公文式が向いている子・向いていない子の特徴

これまで見てきた公文式のメリット・デメリットを踏まえ、どのようなお子さんが公文式の学習法に適していて、逆にどのようなお子さんにはあまり向いていないのかを具体的に整理してみましょう。これはあくまで一般的な傾向であり、最終的にはお子さん自身の興味や性格が最も重要ですが、一つの判断材料として参考にしてください。

公文式が向いている子

以下のような特徴を持つお子さんは、公文式の学習法を通じて大きく成長する可能性が高いと言えます。

- コツコツと努力を積み重ねるのが得意な子:

毎日決まった量の課題に地道に取り組むことができる子は、公文式の学習スタイルに非常にマッチしています。日々の努力が着実に成果として表れるため、達成感を得ながら学習を続けられます。 - 自分のペースで学習を進めたい子:

周りの進度を気にせず、得意なことはどんどん先に、苦手なことはじっくりと取り組みたいと考えている子にとって、学年の枠がない公文式の「無学年制」は理想的な環境です。 - 負けず嫌いで、目標達成に喜びを感じる子:

「100点を取りたい」「時間内に解き終わりたい」「早く次の級に進みたい」といった明確な目標に向かって頑張れる子は、公文式の進級システムやタイム測定をゲーム感覚で楽しむことができ、高いモチベーションを維持できます。 - まずは基礎学力をしっかりと固めたい子:

学校の授業についていくために、計算力や漢字・語彙力といった学習の土台を盤石にしたいと考えている場合、公文式の反復学習は非常に効果的です。 - 一人で黙々と作業に集中するのが好きな子:

集団でわいわい学習するよりも、静かな環境で自分の課題に集中したいタイプの子は、公文式の教室の雰囲気にすぐに馴染むことができるでしょう。

公文式が向いていない子

一方で、以下のような特徴を持つお子さんの場合、公文式の学習法がストレスになったり、期待した効果が得られにくかったりする可能性があります。

- 応用問題や探求型の学習が好きな子:

「なぜそうなるの?」という知的好奇心が強く、一つのテーマを深く掘り下げたり、パズルのような思考力問題を解いたりするのが好きな子にとっては、公文式の基礎反復が単調で物足りなく感じられるかもしれません。 - 先生に手取り足取り教えてほしい子:

分からないことがあると、すぐに質問して解説してほしいという受け身の学習スタイルに慣れている子は、自分で考えることを促す公文式の指導法に戸惑いを感じる可能性があります。 - コミュニケーションを取りながら学習したい子:

先生や友達と対話しながら、楽しく学びたいと考えている子にとって、個人作業が基本となる公文式の静かな教室は、少し寂しく感じられるかもしれません。 - 単純作業や繰り返しが苦手な子:

飽きっぽく、常に新しい刺激を求めるタイプの子は、同じような形式の問題が続く公文式の教材に、早い段階で飽きてしまうリスクがあります。 - 競争が苦手で、マイペースに楽しみたい子:

進級やタイムを意識させられることにプレッシャーを感じてしまう子にとっては、公文式のシステムが負担になることも考えられます。

最も大切なのは、お子さん自身が「やってみたい」と思えるかどうかです。これらの特徴はあくまで参考とし、無料体験学習などを通じて、お子さんの実際の反応を見ながら、最終的な判断をすることをおすすめします。

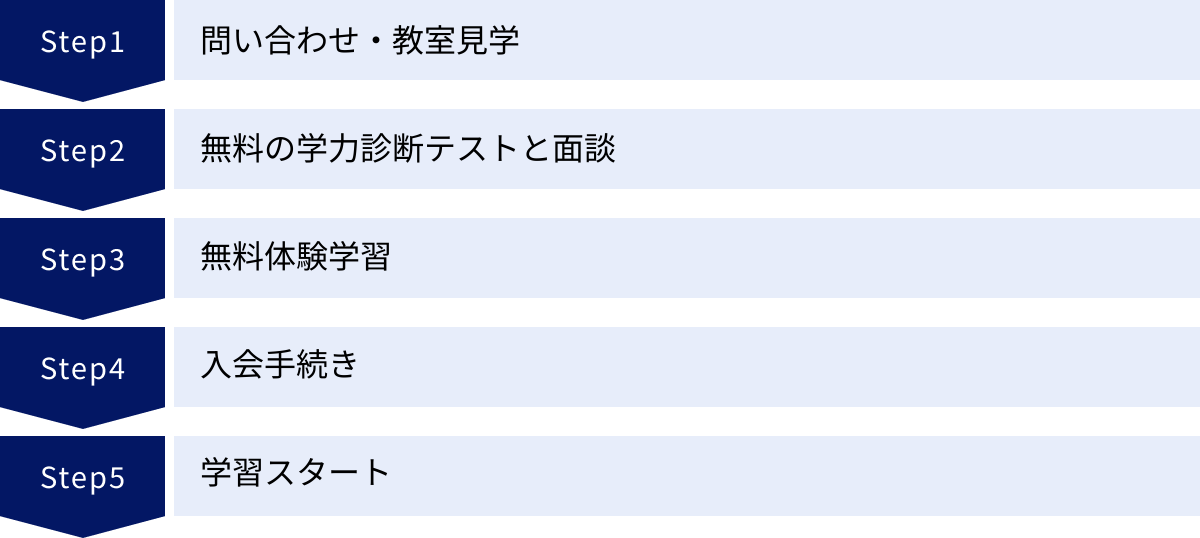

入会から学習開始までの5ステップ

公文式に興味を持ち、「一度、教室の様子を見てみたい」「子どもに体験させてみたい」と思ったら、どのような手順で入会まで進むのでしょうか。ここでは、問い合わせから実際の学習がスタートするまでの流れを、5つの簡単なステップに分けてご紹介します。

① 問い合わせ・教室見学

まずは、お近くの公文式教室を探すことから始めます。公文教育研究会の公式サイトには「教室検索」のページがあり、住所や最寄り駅から簡単に教室を見つけることができます。

気になる教室が見つかったら、電話または公式サイトの問い合わせフォームから連絡を取ります。この時、「教室の見学をしたい」「無料体験学習について詳しく聞きたい」といった希望を伝えましょう。指導者と日程を調整し、教室を訪問する日を決めます。

教室見学は、指導者の人柄や教室の雰囲気、通っている子どもたちの様子などを知る絶好の機会です。指導方針や月謝の支払い方法など、疑問に思うことはこの時に遠慮なく質問しておきましょう。

② 無料の学力診断テストと面談

教室を訪問すると、多くの場合、まずお子さんの現在の学力を把握するための「学力診断テスト」を受けます。このテストは入会試験ではなく、あくまでもその子に「ちょうどの学習」はどこから始めるべきかを見極めるためのものなので、点数を気にする必要はありません。時間は30分程度で、年齢や学年に応じた内容が出題されます。

テストの結果が出たら、それをもとに指導者が保護者とお子さんを交えて面談を行います。面談では、テスト結果の解説のほか、学習の目標や、家庭での学習に関する希望、不安な点などを話し合います。この対話を通じて、指導者はその後の学習計画を立てていきます。

③ 無料体験学習

面談で学習方針に納得できたら、いよいよ無料体験学習のスタートです。前述の通り、公文式では年に数回、2週間の無料体験キャンペーンを実施しています。この期間を利用するのが最もおすすめです。

体験期間中は、週2回の教室学習と毎日の宿題が提供され、正規の生徒と全く同じように公文式の学習を体験できます。この2週間で、お子さんが「楽しい」「もっとやりたい」と感じるか、あるいは「自分には合わない」と感じるか、その反応をじっくりと見守りましょう。保護者の方も、宿題への取り組みの様子や、教室から帰ってきた後のお子さんの表情などを観察することが大切です。

④ 入会手続き

無料体験学習を終え、お子さん本人も保護者の方も「これなら続けられそう」と判断したら、正式な入会手続きに進みます。

指導者から渡される入会申込書に必要事項を記入し、提出します。月謝の支払い方法が口座振替の場合は、金融機関の届出印が必要な口座振替依頼書も同時に提出するのが一般的です。公文式には入会金がないため、この時点で必要となる費用は、初月の月謝(および英語を選択する場合はE-Pencil代)のみです。

⑤ 学習スタート

入会手続きが完了すれば、いよいよ公文式の生徒として本格的な学習がスタートします。指導者が作成した学習計画に沿って、最初の教材が渡されます。

ここから、週2回の教室学習と毎日の宿題というリズムが始まります。学習を進める中で困ったことや心配なことがあれば、いつでも指導者に相談できます。保護者と指導者が連携しながら、お子さんの成長を見守っていくことになります。

公文式に関するよくある質問

最後に、公文式に関して保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。入会前の最後の疑問解消にお役立てください。

何歳から始められますか?

公文式の対象年齢は、公式には0歳の赤ちゃんから社会人までと非常に幅広いです。0歳〜2歳向けのプログラムでは、親子で一緒に歌や読み聞かせ、カード遊びなどを通じて、言葉や数への興味を育むところから始めます。

実際に鉛筆を持ってプリント学習を始めるのは、一般的に2歳や3歳頃からが多いようです。文字や数字に興味を示し始めたり、椅子に数分間座っていられるようになったりした時が、始めどきの一つの目安と言えるでしょう。

年齢が低いほど、新しいことをスムーズに吸収しやすいというメリットがあります。しかし、始めるのに「遅すぎる」ということはありません。何歳から始めても、その時点での学力に合った「ちょうどの場所」からスタートできるのが公文式の良いところです。

1教科だけでも受講できますか?

はい、もちろん1教科だけでも受講できます。 公文式の料金は1教科ごとに設定されているため、ご家庭のニーズや予算に合わせて自由に教科を選択・組み合わせることが可能です。

例えば、以下のような利用の仕方が考えられます。

- 算数の計算が特に苦手なので、まずは算数だけ集中して強化したい。

- 読書が嫌いなので、国語を受講して本に親しむきっかけを作りたい。

- 他の塾に通っているが、英語の基礎力だけは公文式で補強したい。

まずは苦手な1教科から始めてみて、学習習慣がついてきたら他の教科を追加するという方法も有効です。お子さんの状況に合わせて、柔軟にプランを立てることができます。

「公文式は意味がない」という噂は本当ですか?

「公文式は意味がない」という意見を耳にすることがあるかもしれません。これは、公文式の学習法が持つ特性を、ある一面から見た評価と言えます。この噂が立つ背景には、主に以下のような理由が考えられます。

- 応用力・思考力が育たないという批判: 前述のデメリットでも触れた通り、公文式は基礎力養成に特化しているため、応用問題への対応力が直接的には身につきにくいです。そのため、「計算は速いが、文章題は解けない」という状態になり、「意味がない」と感じる人がいます。

- 学習が作業的になりがち: 反復練習が中心のため、子どもが「なぜそうなるのか」を考えずに、機械的に問題を解くだけの「作業」になってしまうことがあります。この状態では、本当の学力は身につかず、「意味がない」という評価につながります。

- 子どもの特性とのミスマッチ: 探求型の学習が好きな子や、手厚い指導を求める子にとっては、公文式のスタイルが合わずに効果が出にくく、結果として「意味がなかった」という結論に至るケースです。

しかし、これらの意見は公文式の一つの側面に過ぎません。一方で、公文式でなければ得難い大きな価値があることも事実です。

- 学習習慣の確立: 毎日学習する習慣は、その後の人生を支えるかけがえのない財産です。

- 圧倒的な基礎学力: 公文式で培った計算力や読解力は、あらゆる学習の強固な土台となります。

- 自学自習の姿勢: 自分の力で学び進める力と自信は、未知の課題に挑戦する意欲を育みます。

結論として、「公文式が意味があるかないか」は、学習する目的と、お子さんの特性に合っているかどうかで決まります。 公文式のメリットとデメリットを正しく理解し、「我が家は公文式に何を求めるのか」を明確にすることが重要です。応用力は他の方法で補うと割り切り、「学習習慣」と「基礎学力」を身につけさせることを目的とするならば、公文式は非常に意味のある、効果的な学習法であると言えるでしょう。