中学生の学習環境は、テクノロジーの進化とともに大きな変革期を迎えています。特に、インターネットを活用した「オンライン塾」は、多様化する学習ニーズに応える新しい選択肢として急速に普及しました。部活動や習い事で忙しい生徒、近隣に良い塾がない生徒、あるいは自分のペースでじっくり学習したい生徒にとって、オンライン塾は大きな可能性を秘めています。

しかし、オンライン塾と一口に言っても、個別指導や集団指導、映像授業といった授業形式、料金体系、サポート体制は様々です。選択肢が豊富なだけに、「どの塾が自分の子どもに合っているのか分からない」と悩む保護者の方も少なくないでしょう。

この記事では、中学生向けのオンライン塾について、その基本から徹底的に解説します。授業形式ごとの特徴やメリット・デメリット、失敗しないための選び方のポイント、そして具体的な料金相場までを網羅的にご紹介します。さらに、2024年最新のおすすめオンライン塾12選を目的や特徴別に比較し、それぞれのサービスがどのような生徒に向いているのかを明らかにします。

この記事を最後まで読めば、オンライン塾に関するあらゆる疑問が解消され、お子様に最適な学習環境を見つけるための具体的な指針が得られるはずです。

目次

中学生向けオンライン塾とは

中学生向けオンライン塾とは、インターネットを通じてパソコンやタブレット、スマートフォンなどの端末を使い、自宅で授業を受けられる学習サービスのことです。従来の対面式塾(通塾)とは異なり、校舎に通う必要がなく、時間や場所の制約を受けずに学習を進められるのが最大の特徴です。

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化、そしてデジタルデバイスの普及を背景に、その需要は大きく高まっています。オンライン塾は、単に授業を映像で配信するだけでなく、双方向のコミュニケーション機能やAIによる個別最適化された学習プログラムなど、テクノロジーを駆使した多様なサービスが展開されています。

この章では、オンライン塾の根幹をなす「授業形式」に焦点を当て、その種類とそれぞれの特徴を詳しく解説します。どの形式がお子様に合っているかを考える上で、基本となる知識を整理していきましょう。

授業形式は主に3種類

オンライン塾の授業形式は、大きく分けて「個別指導」「集団指導」「映像授業・AI教材」の3つに分類されます。それぞれの形式には異なるメリット・デメリットがあり、生徒の学力レベルや性格、学習目的によって最適な選択は変わってきます。

| 授業形式 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな生徒におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 個別指導 | 講師と生徒が1対1、または1対2~3程度で授業を行う | ・質問しやすい ・個別の学力や目標に合わせたカリキュ-ラム ・苦手分野を徹底的に克服できる |

・料金が比較的高め ・競争環境は生まれにくい |

・特定の苦手科目を克服したい ・自分のペースで学習したい ・内気で質問するのが苦手 |

| 集団指導 | 複数の生徒が同時に同じ授業を受ける | ・仲間と切磋琢磨できる ・料金が比較的安価 ・体系的なカリキュラムに沿って進む |

・質問しにくい場合がある ・授業のペースが合わない可能性がある |

・競争心を持って学習したい ・周りから刺激を受けたい ・ある程度学習習慣が身についている |

| 映像授業・AI教材 | 録画された授業を視聴、またはAIが出題する問題を解く | ・料金が非常に安い ・時間や場所の自由度が最も高い ・繰り返し学習が可能 |

・強い自己管理能力が必要 ・モチベーション維持が難しい ・直接的な質問ができない |

・学習習慣が確立している ・費用を最大限に抑えたい ・得意科目を先取り学習したい |

個別指導

個別指導は、講師が生徒一人ひとりの学習状況や目標に合わせて、きめ細やかな指導を行う形式です。多くは講師と生徒が1対1のマンツーマン、または講師1人に対して生徒が2〜3人程度の少人数で実施されます。

最大のメリットは、双方向のコミュニケーションが密である点です。授業中に分からないことがあればその場ですぐに質問でき、生徒が理解できるまで丁寧に解説してもらえます。そのため、「学校の授業でつまずいてしまった」「特定の単元だけがどうしても苦手」といった生徒が、自分の弱点をピンポイントで克服するのに非常に適しています。

また、カリキュラムの自由度が高いのも魅力です。例えば、「定期テスト前はテスト範囲の対策に集中したい」「高校受験に向けて、志望校の過去問演習を徹底的に行いたい」「英検対策をしたい」といった個別の要望にも柔軟に対応できます。一人ひとりの目標達成に向けたオーダーメイドの学習プランを立てられるため、効率的に学力を伸ばすことが可能です。

一方で、デメリットとしては、他の形式に比べて料金が高くなる傾向があります。講師が特定の生徒のために時間を確保するため、人件費が価格に反映されやすいからです。また、常にマンツーマンで指導が進むため、集団指導のような仲間との競争環境は生まれにくく、周りと切磋琢磨したいタイプの生徒には物足りなく感じられるかもしれません。

集団指導

集団指導は、学校の授業のように、一人の講師が複数の生徒に対して同時に授業を行う形式です。あらかじめ決められたカリキュラムに沿って授業が進行し、学年や学力レベル別にクラスが編成されるのが一般的です。

この形式のメリットは、仲間と一緒に学ぶことによる相乗効果が期待できる点です。同じ目標を持つライバルの存在が良い刺激となり、「負けたくない」という気持ちから学習意欲が高まることがあります。また、他の生徒の質問や意見を聞くことで、自分では気づかなかった視点を得られることもあります。

料金面でもメリットがあります。一人の講師が多くの生徒を同時に指導するため、一人当たりのコストが抑えられ、個別指導に比べて料金が安価なのが一般的です。決められたカリキュラムに沿って体系的に学習を進めるため、特に高校受験など、広範囲の知識を網羅的に学ぶ必要がある場合に適しています。

ただし、デメリットも存在します。授業は一定のペースで進むため、自分の理解度と授業の進度が合わない可能性があります。理解が追いつかないまま授業が進んでしまう「落ちこぼれ」や、逆に簡単すぎて手持ち無沙汰になってしまう「浮きこぼれ」のリスクがあります。また、他の生徒がいる手前、気軽に質問しにくいと感じる内気な生徒もいるでしょう。

映像授業・AI教材

映像授業・AI教材は、事前に収録されたプロ講師の授業動画を視聴したり、AI(人工知能)が個々の習熟度に応じて最適な問題を出題したりする形式です。

最大のメリットは、圧倒的な時間と場所の自由度、そして費用の安さにあります。月額数千円程度から利用できるサービスが多く、家計への負担を大きく軽減できます。24時間いつでも好きな時に、好きな単元の授業を視聴できるため、部活動で帰りが遅い日や、早朝の短い時間など、スキマ時間を有効活用して学習を進められます。分からない部分は何度でも繰り返し視聴できるため、自分のペースで完璧に理解するまで学習することが可能です。

AI教材の場合は、生徒の解答状況を分析し、「どこでつまずいているのか」をAIが自動で判定します。その上で、一人ひとりの弱点を克服するための最適な問題を個別に出題してくれるため、効率的な学習が実現します。

しかし、この形式を最大限に活用するには、高い自己管理能力が不可欠です。決まった授業時間がないため、「いつでもできる」がかえって「いつまでもやらない」につながりやすいのです。自宅にはテレビやゲーム、スマートフォンといった誘惑も多く、強い意志を持って学習計画を立て、それを実行し続ける必要があります。また、リアルタイムで講師に質問することが難しいため、疑問点をすぐに解消したい場合には不向きな側面もあります。

このように、オンライン塾の3つの授業形式はそれぞれ一長一短です。次の章では、これらの形式がもたらす共通のメリットについて、さらに詳しく掘り下げていきます。

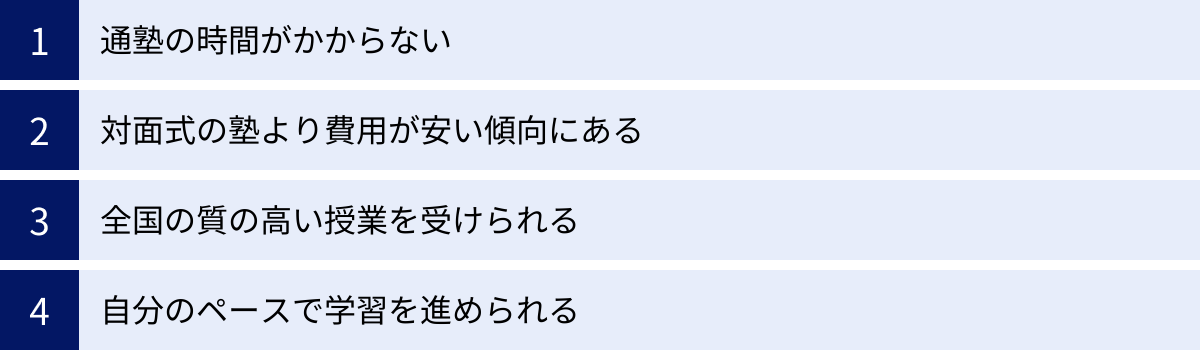

中学生がオンライン塾を利用する4つのメリット

オンライン塾は、従来の対面式塾にはない多くの利点を持っています。これらのメリットを理解することは、オンライン学習という選択肢が、お子様の生活や学習スタイルにどれだけ適合するかを判断する上で非常に重要です。ここでは、中学生がオンライン塾を利用することで得られる4つの大きなメリットについて、具体的なシーンを想定しながら解説します。

① 通塾の時間がかからない

オンライン塾の最も分かりやすく、そして大きなメリットの一つが、通塾にかかる時間と労力を完全にゼロにできることです。

中学生は、学校の授業、部活動、習い事、そして友人との付き合いなど、非常に多忙な毎日を送っています。従来の対面式塾の場合、授業時間そのものに加えて、塾との往復時間が必要になります。例えば、片道30分かかる塾に通う場合、週に2回通えば往復で2時間、1ヶ月で8時間もの時間を移動に費やすことになります。この時間は、年間で考えると膨大なものになります。

オンライン塾であれば、この移動時間が一切不要です。授業開始の直前まで部活動に打ち込んだり、夕食を家族とゆっくり食べたり、あるいは少し仮眠を取って授業に備えたりと、捻出できた時間を有効に活用できます。特に、遠方の塾にしか選択肢がない地方の生徒や、帰宅が遅くなりがちな運動部の生徒にとっては、計り知れないメリットと言えるでしょう。

また、保護者にとっても負担軽減につながります。夜遅くに塾が終わる子どもの送迎は、多くの保護者にとって悩みの種です。共働きの家庭では時間の調整が難しく、また、雨や雪の日、治安の面での心配も尽きません。オンライン塾であれば、子どもは安全な自宅で学習できるため、保護者は送迎の手間と心配から解放されます。これは、家庭全体の時間的、精神的な余裕にも繋がる重要なポイントです。

② 対面式の塾より費用が安い傾向にある

学習サービスの選択において、費用は非常に重要な要素です。オンライン塾は、対面式の塾と比較して、全体的に費用が安い傾向にあります。

この価格差が生まれる主な理由は、運営コストの違いにあります。対面式の塾は、駅前などの好立地に校舎を構える必要があり、そのための家賃や建物の維持費、光熱費、受付スタッフの人件費など、多くの固定費がかかります。これらのコストは、最終的に授業料として保護者の負担に反映されます。

一方、オンライン塾は物理的な校舎を必要としないか、あるいは小規模な拠点で運営できるため、これらの固定費を大幅に削減できます。削減できたコストを授業料に還元することで、質の高い授業をよりリーズナзаブルな価格で提供することが可能になるのです。

特に、前述した「映像授業・AI教材」形式のサービスでは、一度制作したコンテンツを多くの生徒に提供できるため、月額数千円からという非常に低価格な料金設定が実現されています。個別指導や集団指導においても、校舎運営コストがない分、対面式よりも安価なケースが多く見られます。

もちろん、料金だけで塾の価値を判断することはできませんが、同じ質の指導を受けられるのであれば、費用を抑えられるに越したことはありません。捻出できた費用を、参考書代や模試代、あるいは高校進学後の資金に充てるなど、教育費全体の最適化を図れる点も、オンライン塾の大きなメリットです。

③ 全国の質の高い授業を受けられる

住んでいる場所に関わらず、誰もが等しく質の高い教育を受けられる機会を得られること。これも、オンライン塾がもたらす大きな価値の一つです。

都心部には、難関校への合格実績が豊富な有名塾や、カリスマと呼ばれる人気講師が数多く存在します。しかし、地方や郊外に住んでいる場合、そうした塾に通うことは物理的に困難です。結果として、学習環境に地域間の格差が生まれてしまうのが現状でした。

オンライン塾は、この教育の地域格差を解消する力を持っています。インターネット環境さえあれば、北海道に住んでいようと沖縄に住んでいようと、東京のトップ講師によるハイレベルな授業を受けることができます。受験対策に特化した専門的な指導や、特定の分野で非常に評価の高い講師の授業など、これまで一部の地域の生徒しか享受できなかった教育サービスへのアクセスが可能になります。

例えば、「数学のこの単元がどうしても分からない」という生徒が、その分野の指導で有名な講師の授業をピンポイントで受講したり、「志望校の〇〇高校の対策をしたい」という生徒が、その高校の入試傾向を熟知した講師から直接指導を受けたりすることも可能です。

このように、全国から優秀な講師や自分に合った指導者を選べることは、学力向上において極めて有利に働きます。選択肢が広がることで、お子様の知的好奇心や学習意欲を最大限に引き出す、最適なマッチングが実現しやすくなるのです。

④ 自分のペースで学習を進められる

集団生活が基本となる学校では、授業はクラス全体の進捗に合わせて進められます。しかし、生徒一人ひとりの理解度や得意・不得意は異なります。オンライン塾、特に「個別指導」や「映像授業」の形式は、画一的な学習から脱却し、個々のペースに合わせた学習を実現します。

例えば、数学が得意な生徒は、学校の授業を待たずにどんどん先の単元に進む「先取り学習」が可能です。逆に、英語の特定の文法でつまずいている生徒は、その部分を納得できるまで何度も繰り返し復習することができます。映像授業であれば、一時停止してノートを取ったり、1.5倍速で視聴して時間を短縮したりと、学習スタイルも自由自在です。

この「自分のペース」で学べるという点は、学習効率を飛躍的に高めます。分からないことを放置せず、一つひとつ着実に理解を積み重ねていくことは、苦手意識の克服に繋がります。また、得意な分野をさらに伸ばすことで、自信を持って学習に取り組めるようになります。

部活動の大会前で忙しい時期は少しペースを落とし、時間のある時に集中して取り組むといった、生活リズムに合わせた柔軟なスケジュール調整も可能です。急な体調不良や家庭の用事で授業を休んでしまっても、個別指導なら振替授業を受けやすく、映像授業ならそもそも決まった時間がないため、学習の遅れを心配する必要がありません。

このように、オンライン塾は生徒一人ひとりの主体性を尊重し、最適な学習環境を提供することで、無理なく、無駄なく学力を伸ばしていくことを可能にするのです。

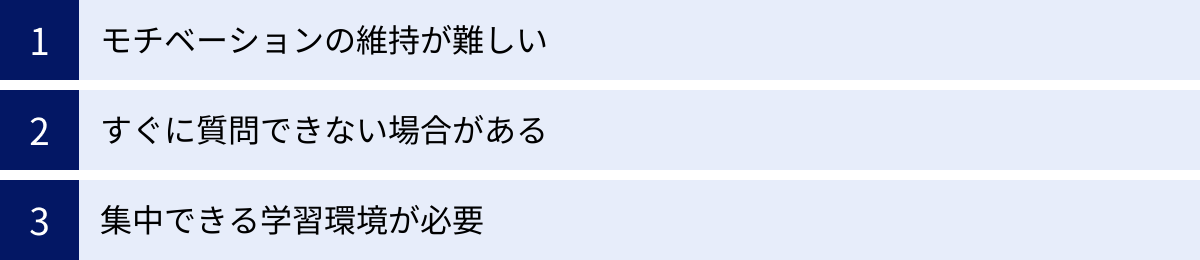

中学生がオンライン塾を利用する3つのデメリットと対策

オンライン塾には多くのメリットがある一方で、その特性上、注意すべきデメリットも存在します。しかし、これらのデメリットは、その原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、十分に乗り越えることが可能です。ここでは、オンライン塾で陥りがちな3つのデメリットと、それらを克服するための具体的な方法をセットで解説します。

① モチベーションの維持が難しい

オンライン塾で最も多くの生徒や保護者が懸念するのが、学習モチベーションの維持の問題です。

【原因】

対面式の塾では、講師の目や共に学ぶ仲間の存在が良い意味での緊張感を生み出し、半ば強制的に学習環境に身を置くことになります。しかし、オンライン塾では基本的に一人で学習を進めるため、この「監視の目」がありません。自宅というリラックスできる空間には、スマートフォン、ゲーム、漫画、テレビなど、学習を妨げる誘惑がたくさんあります。少し疲れた時に「後でやろう」と先延ばしにしやすく、一度崩れた学習習慣を立て直すのが難しい場合があります。また、孤独感から学習意欲が低下してしまうケースも少なくありません。

【対策】

モチベーションを維持するためには、「仕組み化」と「可視化」が鍵となります。

- 学習計画と進捗の可視化:

まず、親子で一緒に具体的な目標(例:「次の定期テストで数学80点以上」「英単語を1日10個覚える」)を設定しましょう。その目標を達成するために、1週間単位、1日単位の学習計画を立てます。カレンダーや手帳に「〇曜日の〇時から〇時までオンライン塾」と書き込み、学習が終わったらチェックを入れる、シールを貼るなどのルールを作ると、達成感が得られやすくなります。学習の成果や進捗が目に見える形になると、やる気が継続しやすくなります。 - コーチングサポートのある塾を選ぶ:

近年、多くのオンライン塾では、授業を行う講師とは別に、学習計画の立案や進捗管理、メンタル面のサポートを行う「学習コーチ」や「カウンセラー」がつくサービスが増えています。定期的な面談を通じて、「計画通りに進んでいるか」「困っていることはないか」などを確認し、客観的な視点からアドバイスをもらえます。第三者による定期的な声かけは、モチベーション維持に非常に効果的です。 - 保護者の適切な関与:

過度な干渉は逆効果ですが、適度な関心は子どものやる気を引き出します。「今日の授業どうだった?」「何か新しいこと分かった?」といったポジティブな声かけや、計画通りに学習できたことを褒めるなど、努力を認め、応援する姿勢を見せることが大切です。

② すぐに質問できない場合がある

分からないことをその場で解決できるかどうかは、学習効率に直結する重要な要素です。オンライン塾の形式によっては、質問のしやすさに差があるというデメリットがあります。

【原因】

この問題が特に顕著なのは、「映像授業・AI教材」形式です。録画された授業を視聴する形式なので、リアルタイムで講師に質問することはできません。疑問が生じても、それをすぐに解消できないため、分からないまま先に進んでしまい、結果的につまずきの原因となる可能性があります。集団指導形式でも、授業の流れを止めてしまうことへの遠慮や、他の生徒の手前、質問しにくいと感じる生徒もいます。

【対策】

このデメリットを克服するには、塾が提供する質問サポート体制を事前にしっかりと確認することが不可欠です。

- 質問対応のチャネルを確認する:

多くの映像授業サービスでは、質問用のチャット機能やメールフォーム、専用のQ&A掲示板などを設けています。「どのような方法で質問できるのか」「質問してからどれくらいの時間で返信がもらえるのか」「質問回数に制限はあるのか」といった点を、入会前に必ずチェックしましょう。サービスによっては、追加料金でオンライン個別指導を受けられるオプションを用意している場合もあります。 - 個別指導を検討する:

質問のしやすさを最優先するならば、やはり個別指導形式が最適です。マンツーマンであれば、他の生徒に気兼ねすることなく、どんな些細なことでもその場で質問できます。「分からない」を放置しない学習環境を確保したい場合は、個別指導が最も確実な選択肢となります。 - 質問時間を設けている集団指導を選ぶ:

集団指導の中には、授業の前後に質問対応の時間を設けている塾や、授業とは別に個別フォローの時間を設けている塾もあります。体験授業などを利用して、実際に質問しやすい雰囲気かどうかを確認するのも良い方法です。

③ 集中できる学習環境が必要

オンライン塾は自宅で受講できる手軽さが魅力ですが、その自宅が必ずしも学習に最適な環境とは限らないという点がデメリットになり得ます。

【原因】

リビングで学習していると、テレビの音や家族の話し声が気になって集中できないことがあります。自分の部屋で学習していても、ベッドや漫画、ゲーム機などが視界に入ると、ついそちらに意識が向いてしまうかもしれません。兄弟がいる家庭では、学習中に邪魔が入ることもあるでしょう。このように、学習を妨げる物理的・心理的な要因が、対面式の塾に比べて多いのが実情です。

【対策】

集中できる学習環境は、意識的に「作る」必要があります。

- 学習スペースを物理的に区切る:

可能であれば、「ここに来たら勉強する」という専用のスペースを確保するのが理想です。学習机の周りには勉強に関係のないものを置かないようにし、視界から誘惑を排除します。パーテーション(間仕切り)を設置して、視覚的に空間を区切るだけでも集中力は高まります。 - デジタル・デトックスのルール作り:

学習時間中は、スマートフォンを電源オフにして別の部屋に置く、あるいは親に預けるといったルールを徹底しましょう。パソコンで受講する場合は、学習に関係のないサイトへのアクセスを制限するフィルタリングソフトや、SNSの通知をオフにする機能などを活用するのも有効です。 - 家族の協力とツールの活用:

家族には、「この時間は集中したいから静かにしてほしい」と事前に伝えて協力を仰ぎましょう。生活音が気になる場合は、ノイズキャンセリング機能付きのヘッドホンやイヤホンを使用するのが非常におすすめです。周りの音を遮断し、授業の音声に集中できる環境を物理的に作り出すことができます。

これらのデメリットと対策を理解した上で、次はいよいよ、数あるオンライン塾の中からお子様に最適な一つを見つけ出すための具体的な選び方を見ていきましょう。

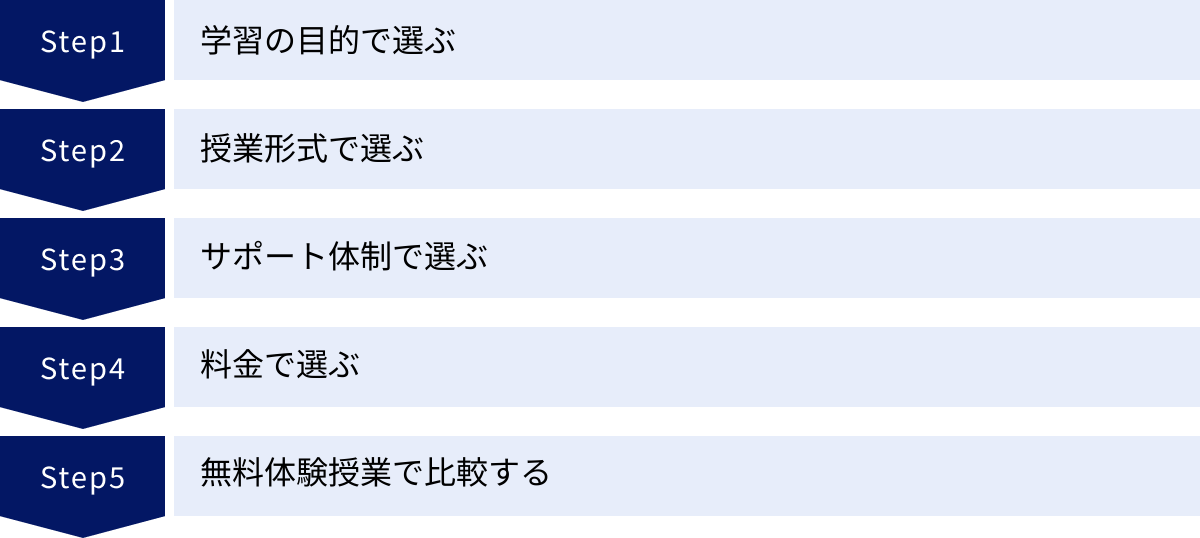

失敗しない!中学生向けオンライン塾の選び方5つのポイント

オンライン塾選びは、お子様の今後の学力や学習習慣に大きな影響を与える重要な決断です。しかし、選択肢が多すぎて、何を基準に選べば良いか迷ってしまう方も多いでしょう。ここでは、数あるサービスの中から「わが子に最適な塾」を見つけ出すための、5つの具体的なチェックポイントを解説します。

① 学習の目的で選ぶ

オンライン塾を選ぶ上で最も重要なのが、「何のために塾に通うのか」という学習目的を明確にすることです。目的によって、必要なカリキュラムやサポート、最適な授業形式は大きく異なります。まずは、お子様がどの目標を目指しているのかを具体的にしましょう。

学校の授業の補習・内申点対策

「学校の授業についていけなくなった」「特定の教科の成績が伸び悩んでいる」「高校受験のために内申点を少しでも上げておきたい」といった目的の場合です。

この場合、学校の進度に合わせて学習を進め、基礎を固めることが最優先となります。重要なのは、使用している教科書に準拠した教材で指導してくれる塾を選ぶことです。教科書の内容を完璧に理解することが、授業の理解度向上と内申点アップに直結します。

また、提出物や課題のサポートをしてくれるかどうかもポイントです。分からない問題を丁寧に教えてくれる個別指導や、自分のペースで苦手な単元を繰り返し学習できるAI教材などが特に適しています。

定期テスト対策

中間テストや期末テストで高得点を取ることは、内申点確保と学習内容の定着において非常に重要です。

定期テスト対策を目的とするなら、テスト範囲を短期間で効率よく総復習できるカリキュラムが求められます。テストの約2〜3週間前から対策講座が始まる塾や、各中学校の過去問や出題傾向を分析して対策してくれる塾が理想的です。

苦手分野をピンポイントで克服する必要があるため、質問がしやすく、個別の弱点に合わせた指導を受けられる個別指導が効果的です。また、集団指導塾でも、通常の授業とは別にテスト対策の特別講座を開講している場合が多くあります。

高校受験対策

公立高校の上位校や難関私立・国立高校への進学を目指す場合、学校の授業だけでは不十分な、より高度な学力と応用力が求められます。

この目的のためには、志望校のレベルや入試傾向に合わせた専門的な対策を行ってくれる塾を選ぶ必要があります。チェックすべきは、志望校別のコースが設置されているか、合格実績が豊富か、最新の入試情報を提供してくれるか、といった点です。

応用問題の演習や過去問解説が充実していることはもちろん、作文・小論文や面接の対策までサポートしてくれる塾であれば、より安心して受験に臨めます。ライバルと競い合いながら学力を高められる集団指導や、合格実績の豊富なプロ講師が指導する個別指導が選択肢となるでしょう。

② 授業形式で選ぶ

学習目的が明確になったら、次にお子様の性格や学習スタイルに合った授業形式を選びます。これについては「中学生向けオンライン塾とは」の章で詳しく解説しましたが、ここでもう一度、選び方の観点から整理します。

- 個別指導が向いている生徒:

- 人見知りで、大勢の前で質問するのが苦手

- 特定の苦手科目を自分のペースでじっくり克服したい

- 部活動などが忙しく、決まった時間に授業を受けるのが難しい

- 周りを気にせず、自分の学習に集中したい

- 集団指導が向いている生徒:

- ライバルがいると燃えるタイプで、競争環境で伸びる

- ある程度自分で学習を進める力がある

- 体系的なカリキュラムに沿って、網羅的に学習したい

- 他の生徒の意見や質問から学びを得たい

- 映像授業・AI教材が向いている生徒:

- 学習習慣がすでに身についており、自己管理ができる

- 費用をできるだけ抑えたい

- 得意科目を学校の進度に関係なく先取りしたい

- 通塾や他の習い事との両立のため、スキマ時間を有効活用したい

お子様の性格と学習目的の両方を考慮して、最適な形式を判断することが、塾選びで失敗しないための重要なステップです。

③ サポート体制で選ぶ

オンライン学習では、授業そのものの質と同じくらい、あるいはそれ以上に授業以外のサポート体制が重要になります。特に、生徒が一人で学習を進める時間が長くなるため、つまずいた時やモチベーションが下がった時に、どれだけ手厚いフォローを受けられるかが成否を分けます。

質問のしやすさ

授業中や自習中に生じた疑問を、いかにスムーズに解決できるかは学習効率に直結します。「分からない」を放置しないための仕組みが整っているかを確認しましょう。

- チェックポイント:

- 質問できる方法は何か?(チャット、メール、ビデオ通話など)

- 質問への回答はどれくらいで返ってくるか?(リアルタイム、24時間以内など)

- 質問できる時間帯や回数に制限はないか?

- 授業を担当する講師以外に、質問専門のスタッフはいるか?

学習計画のサポート

「何を」「いつまでに」「どれくらい」学習すればよいのか。効果的な学習計画を立て、その進捗を管理してくれるサポートの有無は、特に自己管理が苦手な生徒にとって不可欠です。

- チェックポイント:

- 専任の学習コーチやカウンセラーはつくか?

- 定期的な面談(週1回、月1回など)で進捗確認や計画の見直しを行ってくれるか?

- 長期的な目標(志望校合格など)から逆算した学習プランを提案してくれるか?

保護者への連絡・面談

子どもが自宅で学習していると、保護者からはその様子が見えにくく、「ちゃんと勉強しているのかしら」と不安に感じることも少なくありません。塾と家庭が連携し、子どもの状況を共有できる体制が整っていると安心です。

- チェックポイント:

- 学習状況の報告はどのくらいの頻度・方法で行われるか?(毎回の授業後メール、月次レポートなど)

- 保護者向けの面談(二者面談、三者面談)は定期的に実施されるか?

- 困った時に、保護者が気軽に相談できる窓口はあるか?

④ 料金で選ぶ

料金は塾選びの現実的な制約条件ですが、単純に月謝の安さだけで選ぶのは危険です。最終的にどれくらいの費用がかかるのか、トータルコストで比較検討する視点が重要です。

- チェックポイント:

- 授業料(月謝): 授業形式、受講コマ数、講師のランクなどによって変動します。

- 入会金: 初回のみかかる費用です。キャンペーンで無料になる場合もあります。

- 教材費: 専用教材の購入が必要か、市販の教材で対応可能か、あるいは料金に含まれているかを確認します。

- システム利用料・諸経費: 授業料とは別に、毎月発生する場合があります。

- 季節講習費: 夏期講習や冬期講習などは、別途料金がかかるのが一般的です。

これらの費用をすべて含めた年間のおおよその総額を算出し、複数の塾で比較することで、コストパフォーマンスを正しく判断できます。料金体系が明瞭で、分かりやすく提示されている塾は、信頼性が高いと言えるでしょう。

⑤ 無料体験授業で比較する

ほとんどのオンライン塾では、入会前に無料の体験授業を提供しています。資料やウェブサイトの情報だけでは分からない、実際の授業の雰囲気や講師との相性を確かめる絶好の機会なので、必ず活用しましょう。

できれば、2〜3社以上の体験授業を受けて比較検討することを強くおすすめします。一つの塾だけでは、その良し悪しを客観的に判断するのが難しいからです。

- 体験授業でのチェックポイント:

- 講師との相性: 説明は分かりやすいか?子どもの興味を引き出すのが上手か?話しやすい雰囲気か?

- 授業のクオリティ: 授業の進め方や内容は、子どものレベルに合っているか?

- システムの操作性: 使用するツール(ビデオ通話アプリなど)は、子どもが直感的に使えるか?音声や映像はクリアか?

- サポート体制: 授業前後のフォローや質問への対応はスムーズか?

最終的には、お子様自身が「この先生の授業を受けたい!」「ここなら頑張れそう!」と感じられるかどうかが最も大切です。体験授業を通じて、お子様の生の声を判断材料にすることが、後悔のない塾選びに繋がります。

【授業形式別】中学生向けオンライン塾の料金相場

オンライン塾を選ぶ際、保護者の方が最も気になる点の一つが料金でしょう。前述の通り、オンライン塾は対面式の塾に比べて安価な傾向にありますが、その料金は授業形式によって大きく異なります。ここでは、2024年現在の「個別指導」「集団指導」「映像授業・AI教材」それぞれの料金相場を、週1回(月4回)の授業を想定して解説します。

注意点として、以下の金額はあくまで目安です。 受講する科目数、授業時間、講師の質(学生講師かプロ講師か)、サポート体制の手厚さなどによって料金は変動します。また、月々の授業料の他に、入会金(10,000円〜20,000円程度)や教材費、システム利用料が別途必要になる場合が多いため、必ず公式サイトで総額を確認するようにしてください。

| 授業形式 | 月額料金の目安(週1回・60分程度の場合) | 特徴 |

|---|---|---|

| 個別指導 | 15,000円~35,000円 | 講師の質(学生/プロ)やマンツーマンか1対2かなどで大きく変動。料金は高めだが、サポートは手厚い。 |

| 集団指導 | 10,000円~25,000円 | 受講科目数によって料金が決まることが多い。5教科セットなどで割安になるプランもある。 |

| 映像授業・AI教材 | 3,000円~15,000円 | 非常に安価。5教科見放題のサブスクリプション型が主流。個別指導などのオプションで料金が上がる。 |

個別指導の料金相場

月額料金の相場:約15,000円~35,000円

個別指導は、講師が生徒一人ひとりに合わせて指導を行うため、3つの形式の中では最も料金が高くなる傾向にあります。料金の幅が広いのは、主に以下の要因によるものです。

- 講師の質: 大学生のアルバイト講師が担当する場合は比較的安価ですが、指導経験豊富な社会人プロ講師や、特定の難関校対策を専門とする講師が担当する場合は料金が高くなります。

- 指導形態: 講師1人に対して生徒2〜3人の形式は、完全なマンツーマン(1対1)よりも安価に設定されています。

- 授業時間と回数: 1回の授業時間が60分か90分か、週に何回受講するかによって料金は変動します。

料金は高めですが、その分、一人ひとりの目標達成に向けたオーダーメイドのカリキュラムや、手厚い進路相談、きめ細やかな学習管理といった付加価値が期待できます。苦手科目を徹底的に克服したい場合や、難関校受験で専門的な指導が必要な場合に、その価格に見合った効果を発揮するでしょう。

集団指導の料金相場

月額料金の相場:約10,000円~25,000円

集団指導は、複数の生徒が同時に授業を受けるため、一人当たりのコストが抑えられ、個別指導よりもリーズナブルな料金設定になっています。料金は主に受講する科目数によって決まります。

- 1〜2科目受講の場合: 月額10,000円〜18,000円程度が目安です。

- 5教科セットの場合: 月額20,000円〜25,000円程度が目安となり、単科で複数受講するよりも割安になるプランが多く見られます。

高校受験を見据え、内申点対策として主要5教科をバランスよく学習したいと考えている生徒にとっては、コストパフォーマンスの高い選択肢と言えます。ただし、夏期講習や冬期講習、受験直前対策講座などは別途費用がかかることがほとんどなので、年間を通した総額を意識しておくことが重要です。

映像授業・AI教材の料金相場

月額料金の相場:約3,000円~15,000円

映像授業・AI教材は、3つの形式の中で最も費用を抑えられるのが大きな特徴です。多くのサービスが、月額定額制(サブスクリプション)で提供されています。

- 基本プラン: 月額3,000円〜5,000円程度で、主要5教科の授業動画が見放題というサービスが多く、非常にコストパフォーマンスに優れています。

- オプション付きプラン: 基本プランに加え、オンラインでの個別質問対応や、コーチによる学習計画サポート、オンラインライブ授業などが付くと、月額10,000円〜15,000円程度になります。

「まずは費用を抑えて学習習慣をつけたい」「塾の補助教材として利用したい」といったニーズに最適です。ただし、前述の通り、この形式を有効活用するには高い自己管理能力が求められます。お子様の性格を見極めた上で、必要であればコーチングサポートなどのオプションが付いたプランを選ぶと良いでしょう。

【2024年最新】中学生におすすめのオンライン塾12選

ここからは、これまでの選び方のポイントや料金相場を踏まえ、2024年時点で特におすすめできる中学生向けオンライン塾を12サービス厳選してご紹介します。各サービスの特徴、料金、サポート体制などを比較し、お子様にぴったりの塾を見つけるための参考にしてください。

※料金は2024年5月時点の公式サイト情報を基に記載しています。最新の情報やキャンペーン詳細は必ず各公式サイトでご確認ください。

① スタディサプリ 中学講座

圧倒的なコスパで基礎から応用までカバーする映像授業の決定版

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社リクルート |

| 授業形式 | 映像授業、個別指導(オプション) |

| 特徴 | ・月額2,800円(税込)~で5教科18科目の授業が見放題 ・プロ講師による分かりやすい「神授業」 ・定期テスト対策、高校受験対策も充実 ・「個別指導コース」では担当コーチが学習計画をサポート |

| 料金目安 | ・ベーシックコース:月額2,800円 ・個別指導コース:月額10,780円 ※税込、12ヶ月一括払いの場合の月あたり料金 |

| 無料体験 | 14日間 |

スタディサプリは、何と言ってもそのコストパフォーマンスの高さが魅力です。月々数千円で、小学校から高校までの主要科目の授業動画がすべて見放題になります。中学生の範囲はもちろん、小学校の復習や高校の先取り学習も自由自在です。授業は1本あたり15分程度と短く、集中力を切らさずに学習できます。自分で計画を立てて進められる生徒や、他の塾と併用したい生徒に最適です。モチベーション維持が不安な場合は、担当コーチがつく「個別指導コース」を選ぶと、学習計画の作成から質問対応まで手厚くサポートしてもらえます。(参照:スタディサプリ公式サイト)

② 進研ゼミ 中学講座

AI×個別指導で一人ひとりに最適な学習を届ける通信教育の王様

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社ベネッセコーポレーション |

| 授業形式 | AI教材、映像授業、オンラインライブ授業、個別指導 |

| 特徴 | ・専用タブレットを使ったデジタル学習がメイン ・AIが苦手な問題を分析し、最適な問題を出題 ・定期テスト対策から難関校受験まで対応する豊富なコース ・オンラインライブ授業や個別指導で双方向の学びも可能 |

| 料金目安 | ・中学1年生:月額7,900円~(12ヶ月一括払いの場合) ※プラン、学年により変動 |

| 無料体験 | 資料請求で体験教材あり |

長年の実績を誇る「進研ゼミ」のオンライン版です。専用タブレットを中心に、AIが学習状況を分析して「今やるべきこと」を提示してくれるため、勉強の進め方に迷うことがありません。教科書に準拠した内容で日々の予習・復習から、時期に応じた定期テスト対策、志望校レベル別の受験対策まで、一つのサービスで完結できるのが強みです。キャラクターによるナビゲーションなど、子どもが楽しく学習を続けられる工夫も満載です。学習習慣を確立したい生徒や、オールインワンのサービスを求める家庭におすすめです。(参照:進研ゼミ中学講座公式サイト)

③ Z会

質の高い教材と添削指導で思考力を鍛える

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社Z会 |

| 授業形式 | 映像授業、テキスト教材、オンライン個別指導(オプション) |

| 特徴 | ・思考力を養うことに定評のある質の高いオリジナル教材 ・プロの添削者による丁寧な添削指導 ・タブレットコースとテキストコースを選択可能 ・難関校受験に強い実績 |

| 料金目安 | ・タブレットコース(中1・5教科):月額13,326円~ ※プランにより変動 |

| 無料体験 | 資料請求で体験教材あり |

Z会は「質の高さ」で知られ、特に難関高校を目指す生徒から絶大な支持を得ています。単なる暗記に留まらず、「なぜそうなるのか」という本質的な理解を促し、思考力・記述力を鍛えることに重点を置いた教材が特徴です。プロによる添削指導は、自分の解答のどこが良くてどこが足りないのかを客観的に把握し、論理的な答案作成能力を高めるのに役立ちます。基礎学力があり、さらに高いレベルを目指したい生徒、将来的に大学受験を見据えている生徒に最適なサービスです。(参照:Z会中学生向けコース公式サイト)

④ トライのオンライン個別指導塾

全国No.1の個別指導塾が提供する高品質なオンライン授業

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社トライグループ |

| 授業形式 | 個別指導(マンツーマン) |

| 特徴 | ・全国33万人から選べる豊富な講師陣 ・完全マンツーマンでオーダーメイドのカリキュラムを作成 ・教育プランナーによる学習管理とサポート ・AIによる学習診断で弱点を正確に把握 |

| 料金目安 | 要問い合わせ(生徒の状況に応じて個別に見積もり) |

| 無料体験 | あり |

「家庭教師のトライ」で知られるトライグループが運営するオンライン個別指導塾です。最大の強みは、厳しい採用基準をクリアした質の高い講師陣と、完全オーダーメイドのカリキュラムです。AI学習診断で生徒の弱点を科学的に分析し、教育プランナーが目標達成までの最適な学習計画を立案。授業は完全マンツーマンで行われ、質問しやすい環境で苦手分野を徹底的に克服できます。特定の科目を集中的に強化したい生徒や、手厚いサポートを求める生徒にぴったりです。(参照:トライのオンライン個別指導塾公式サイト)

⑤ 東進オンライン学校 中学部

日本トップクラスの講師陣による圧巻の授業

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社ナガセ |

| 授業形式 | 映像授業 |

| 特徴 | ・大学受験で有名な東進の実力講師陣が中学生向けに授業 ・面白くて分かりやすい、知的好奇心を刺激する授業内容 ・毎回の確認テストと月例テストで定着度をチェック ・担任によるコーチングサポートもあり |

| 料金目安 | ・月額3,278円~(12ヶ月一括払いの場合) ※教科数により変動 |

| 無料体験 | 14日間 |

大学受験予備校として名高い東進が、そのノウハウを注ぎ込んで提供する中学生向けの映像授業サービスです。テレビなどでも活躍する有名講師陣による授業は、ただ分かりやすいだけでなく、学習の面白さや奥深さを教えてくれます。授業のクオリティは非常に高く、知的好奇心旺盛な生徒の学習意欲を掻き立てるでしょう。月例テストで自分の実力を定期的に確認できるほか、担任による学習サポートも受けられます。質の高い授業で本質的な理解を深めたい生徒におすすめです。(参照:東進オンライン学校 中学部公式サイト)

⑥ オンライン家庭教師WAM

一人ひとりに寄り添うオーダーメイド指導

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社WAM |

| 授業形式 | 個別指導(マンツーマン) |

| 特徴 | ・専用の教育システムで双方向のスムーズな授業を実現 ・指導センターのバックアップ体制が充実 ・目的別の多彩なコース(定期テスト対策、不登校支援など) ・リーズナブルな料金設定 |

| 料金目安 | ・月額10,400円~(中学生・月4回) |

| 無料体験 | あり |

オンライン家庭教師WAMは、独自の指導システムを用いて、対面と変わらないクオリティの個別指導を目指しています。講師は専用のペンタブレットを使用し、生徒の解答に直接書き込みながら指導するため、どこでつまずいているかが一目瞭然です。また、万が一講師との相性が合わない場合でも、指導センターが迅速に対応し、講師交代も可能です。リーズナブルな価格で手厚いマンツーマン指導を受けたい生徒や、不登校で学習に不安を抱える生徒へのサポートも手厚いのが特徴です。(参照:オンライン家庭教師WAM公式サイト)

⑦ 個別指導Axis

対面とオンラインのハイブリッドも可能な個別指導

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社ワオ・コーポレーション |

| 授業形式 | 個別指導、映像授業 |

| 特徴 | ・全国47都道府県に校舎を持つ大手個別指導塾のオンライン版 ・校舎での対面指導との併用も可能 ・多彩な講座ラインナップ(プロ講師指導、AI学習など) ・指導力の高い講師陣による質の高い授業 |

| 料金目安 | 要問い合わせ(生徒の状況に応じて個別に見積もり) |

| 無料体験 | あり |

全国に校舎を展開する「個別指導Axis」のオンラインサービスです。長年の個別指導で培ったノウハウがオンラインにも活かされており、質の高い指導を受けられます。近くに校舎があれば、普段はオンラインで受講し、テスト前だけ対面指導に切り替えるといった柔軟な使い方ができるのが大きな強みです。学習プランナーが目標達成までをしっかりサポートしてくれるため、安心して学習を進められます。(参照:個別指導Axis公式サイト)

⑧ インターネット家庭教師Netty

選べる講師と自由な受講スタイル

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社ワン・ツー・ワン |

| 授業形式 | 個別指導(マンツーマン) |

| 特徴 | ・講師の学歴や指導経験などを公開しており、自分で講師を選べる ・受講回数や曜日を自由に設定可能 ・兄弟姉妹での同時受講で割引あり ・夜10時以降の授業にも対応 |

| 料金目安 | ・月額10,560円~(中学生・30分×月4回) |

| 無料体験 | あり |

Nettyは、講師のプロフィール(出身大学、指導実績など)を詳細に公開しており、生徒や保護者が直接講師を選べるのが最大の特徴です。同じ大学出身の先輩に教えてもらうなど、目標となる講師を見つけやすいかもしれません。受講スケジュールも柔軟に設定でき、部活動などで忙しい生徒でも無理なく続けられます。講師との相性を重視したい家庭や、柔軟なスケジュールを求める生徒に適しています。(参照:インターネット家庭教師Netty公式サイト)

⑨ そら塾

続けやすい価格設定のオンライン個別指導

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社スプリックス |

| 授業形式 | 個別指導(1対2 or 1対1) |

| 特徴 | ・個別指導ながらリーズナブルな料金体系 ・講師1名に対し生徒2名の「ペア指導」が基本 ・学習管理アプリで進捗や宿題を管理 ・褒めて伸ばす指導スタイル |

| 料金目安 | ・月額11,000円~(中学生・週1回80分) |

| 無料体験 | あり |

そら塾は、個別指導塾でありながら、比較的リーズナブルな料金で受講できるのが魅力です。講師1人が2人の生徒を交互に指導する「ペア指導」形式を採用することで、コストを抑えつつ、生徒が自分で考える時間も確保しています。専用の学習管理アプリで、保護者はいつでも子どもの学習状況を確認できます。「褒めて伸ばす」をモットーにしており、自己肯定感を高めながら学習を進めたい生徒に向いています。(参照:そら塾公式サイト)

⑩ Axisオンライン

⑦個別指導Axisのオンライン特化型サービス

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社ワオ・コーポレーション |

| 授業形式 | 個別指導、映像授業 |

| 特徴 | ・全国の優秀な講師陣から自分に合った講師を選べる ・目標達成に向けたオーダーメイドの学習プラン ・受験対策から定期テスト、内部進学まで幅広く対応 ・学習アドバイザーによるサポート体制 |

| 料金目安 | 要問い合わせ(生徒の状況に応じて個別に見積もり) |

| 無料体験 | あり |

「個別指導Axis」から生まれた、オンライン指導に特化したサービスです。校舎という制約がないため、全国の優秀な大学に通う学生講師やプロ講師の中から、自分にぴったりの先生を見つけることができます。 志望校対策や苦手克服など、一人ひとりの細かなニーズに応える学習プランを提案してくれます。学習アドバイザーによるサポートも充実しており、オンラインでも安心して学習に取り組める環境が整っています。(参照:Axisオンライン公式サイト)

⑪ メガスタ

私立・国立専門のオンライン家庭教師

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社シンドバッド・インターナショナル |

| 授業形式 | 個別指導(マンツーマン) |

| 特徴 | ・私立・国立中学生の内部進学対策や定期テスト対策に特化 ・各学校の出題傾向を熟知したプロ講師が指導 ・AIによる顔認証システムで授業態度を管理 ・返金保証制度あり |

| 料金目安 | 要問い合わせ(生徒の状況に応じて個別に見積もり) |

| 無料体験 | あり |

メガスタは、私立・国立中学校に通う生徒のサポートに特化したユニークなオンライン家庭教師サービスです。学校ごとのカリキュラムや定期テストの出題傾向を徹底的に分析し、内申点アップのための最適な指導を行います。AIが授業中の生徒の表情を分析し、集中度が下がるとアラートを出すなど、オンライン学習のデメリットを補う独自のシステムも導入されています。内部進学を目指す私立・国立の生徒には、非常に頼りになる存在です。(参照:メガスタ中学生コース公式サイト)

⑫ 河合塾One

大手予備校のノウハウをAIに凝縮

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 運営会社 | 株式会社河合塾マナビス |

| 授業形式 | AI教材、映像授業 |

| 特徴 | ・大手予備校「河合塾」が開発したAI学習ツール ・AIが一人ひとりの理解度に合わせて最適な学習単元を提示 ・1単元5分の短い講義動画で効率的に学習 ・高校レベルまで対応し、先取り学習も可能 |

| 料金目安 | ・月額3,800円(税込) ※2024年5月時点のキャンペーン価格 |

| 無料体験 | 1ヶ月(条件あり) |

河合塾Oneは、大手予備校の河合塾が長年蓄積してきた指導ノウハウをAIに搭載した学習サービスです。最初の実力診断テストで生徒の学力を正確に把握し、目標達成までの最短ルートをAIがナビゲートしてくれます。つまずきの原因となっている単元までさかのぼって学習を促すなど、個別最適化された学習が可能です。自分のペースで効率よく学習を進めたい生徒や、苦手分野を根本から克服したい生徒におすすめです。(参照:河合塾One公式サイト)

オンライン塾と他の学習サービスとの違い

オンライン塾を検討する際、「対面塾やオンライン家庭教師とは何が違うの?」「普通の通信教育とどっちがいいの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。ここでは、それぞれのサービスとの違いを明確にし、オンライン塾の位置づけを明らかにします。

対面塾との違い

オンライン塾と対面塾の最も大きな違いは、「学習する場所」と「コミュニケーションの形態」です。この違いが、費用や時間の使い方、学習環境に様々な差を生み出します。

| 比較項目 | オンライン塾 | 対面塾 |

|---|---|---|

| 場所 | 自宅など好きな場所 | 指定された校舎 |

| 時間 | 通塾時間が不要で、柔軟性が高い | 授業時間+往復の移動時間が必要 |

| 費用 | 校舎運営費が不要なため、比較的安価 | 校舎維持費などがかかるため、比較的高価 |

| 講師の選択肢 | 全国から優秀な講師を選べる | 通える範囲の校舎に在籍する講師に限られる |

| 学習環境 | 自己管理が必要。誘惑が多い可能性も | 学習に集中しやすい環境が用意されている |

| 仲間との交流 | 少ない、またはオンライン上に限られる | 同じ教室で仲間と切磋琢磨できる |

| 安全性 | 自宅なので安全。送迎不要 | 通塾時の事故や天候のリスク、送迎の負担 |

まとめると、オンライン塾は「時間・場所・費用」の効率性を最大限に高められるサービスであり、対面塾は「強制力のある学習環境と仲間とのリアルな交流」に強みがあります。どちらが良いかは、生徒の性格や家庭の状況によって異なります。

オンライン家庭教師との違い

オンライン塾の中でも「個別指導」形式は、オンライン家庭教師とサービス内容が非常に似ており、明確な区別が難しい場合があります。大きな違いは、「運営母体」と「提供されるサービスの体系性」にあります。

- オンライン塾(個別指導):

多くの場合、「塾」という組織として運営されており、独自の教育メソッドや統一されたカリキュラムを持っています。講師の採用や研修も塾の基準で行われ、指導の質を一定に保つ仕組みが整っています。授業を行う講師の他に、学習プランナーやカウンセラーといったサポート専門のスタッフがいる場合も多く、組織全体で生徒をバックアップする体制が特徴です。 - オンライン家庭教師:

個人事業主である家庭教師と生徒をマッチングさせる「プラットフォーム型」のサービスが多く見られます。カリキュラムは講師個人の裁量に任される部分が大きく、より柔軟で自由度の高い指導が期待できます。一方で、指導の質は講師個人の能力に大きく依存します。特定の講師を指名して、その人に合わせた指導を受けたい場合に適しています。

近年はこの境界線が曖昧になってきており、塾が運営する家庭教師サービスや、家庭教師サービスが塾のような体系的なサポートを提供するケースも増えています。

通信教育との違い

従来の通信教育は、毎月送られてくる紙の教材を使って自学自習し、添削課題を郵送で提出するのが一般的でした。これに対し、オンライン塾は「双方向性」と「即時性」に大きな違いがあります。

| 比較項目 | オンライン塾 | 従来の通信教育(紙教材) |

|---|---|---|

| 双方向性 | リアルタイムでの質問や対話が可能(個別・集団) | 基本的に一方通行の学習 |

| 即時性 | 疑問点をその場で解決しやすい | 質問の回答に時間がかかる |

| 進捗管理 | 講師やコーチによる管理・サポートが可能 | 自己管理が基本 |

| 学習メディア | PC・タブレットが中心。映像や音声で分かりやすい | 紙のテキストが中心 |

| モチベーション | 講師との対話で維持しやすい | 孤独になりがちで、維持が難しい |

ただし、現在では「進研ゼミ」や「Z会」のように、従来の通信教育サービスがオンラインの要素を全面的に取り入れ、AI教材やオンラインライブ授業、個別指導などを提供するのが主流になっています。そのため、「通信教育」という言葉が指す内容も大きく変化しており、実質的にオンライン塾の一形態と見なせるサービスが増えています。

オンライン塾を始める前に準備するもの

オンライン塾をスムーズに始めるためには、いくつかの機材や環境を事前に整えておく必要があります。高価な機材は必ずしも必要ありませんが、快適な学習環境を整えることで、授業の効果を最大限に引き出すことができます。

パソコン・タブレットなどの端末

授業を受けるための中心的なツールです。多くのオンライン塾では、パソコンまたはタブレットの使用を推奨しています。

- パソコン:

画面が大きく、複数のウィンドウを開いて作業(例:ビデオ通話画面とデジタル教材を同時に表示)しやすいため、最も推奨される端末です。特別なハイスペックは不要ですが、OS(WindowsやmacOS)が最新バージョンにアップデートされており、メモリが8GB以上あると快適に動作します。 - タブレット:

iPadなどのタブレットは、タッチ操作で直感的に使えるのがメリットです。特に、画面に直接文字を書き込めるタイプのアプリやサービスを利用する場合に便利です。画面サイズは10インチ以上あると、教材の文字が見やすく、目の疲れも軽減できます。 - スマートフォン:

手軽ですが、画面が小さいため、長時間の授業では見づらく、集中しにくい可能性があります。緊急時や短時間の利用には便利ですが、メインの端末としてはあまりおすすめできません。

各塾の公式サイトには推奨スペックが記載されているため、入会前に必ず確認しましょう。

インターネット環境

オンライン塾の授業は、映像や音声のデータをリアルタイムでやり取りするため、安定した高速インターネット回線が不可欠です。

- 回線の種類:

最も安定しているのは「光回線」です。映像が途切れたり、音声が遅れたりといったトラブルが少なく、ストレスなく授業に集中できます。ケーブルテレビ回線も比較的安定しています。モバイルWi-Fiルーターやスマートフォンのテザリングは、場所によっては通信が不安定になる可能性があるため、メインの回線としては注意が必要です。 - 通信速度:

双方向のビデオ通話を行う場合、一般的に下り(ダウンロード)・上り(アップロード)ともに20Mbps以上の速度が出ていれば、安定して利用できるとされています。インターネットの速度測定サイトで、ご家庭の回線速度を事前にチェックしておくと安心です。

Webカメラ・マイク付きイヤホン

双方向の個別指導や集団指導では、講師とスムーズにコミュニケーションを取るための周辺機器も重要になります。

- Webカメラ:

ノートパソコンやタブレットにはカメラが内蔵されていることがほとんどで、基本的にはそれで十分です。デスクトップパソコンの場合は、外付けのWebカメラが必要になります。生徒の表情が講師に伝わることで、より細やかな指導に繋がります。 - マイク付きイヤホン(ヘッドセット):

こちらも多くは端末に内蔵されていますが、外付けのヘッドセットの使用を強くおすすめします。- イヤホン(ヘッドホン)の効果: 周囲の生活音をシャットアウトし、講師の声に集中できます。また、パソコンから出る音をマイクが拾ってしまう「ハウリング」という現象を防げます。

- マイクの効果: 口元に近い位置にマイクがあるため、自分の声をクリアに相手に届けられます。内蔵マイクよりも雑音を拾いにくいのがメリットです。

これらの準備を整えることで、機材トラブルによる学習の中断を防ぎ、お子様が勉強そのものに集中できる環境を作ることができます。

中学生のオンライン塾に関するよくある質問

最後に、オンライン塾を検討している中学生や保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

オンライン塾だけで高校受験はできますか?

結論から言うと、オンライン塾だけで高校受験に合格することは十分に可能です。

ただし、そのためには塾選びが非常に重要になります。高校受験を成功させるには、以下の要素を満たすオンライン塾を選ぶ必要があります。

- 受験対策に特化したカリキュラム: 志望校のレベル(基礎・標準・応用・発展)に合わせたコースがあるか。

- 豊富な入試情報: 都道府県ごとの入試制度や、各高校の出題傾向に関する情報を提供してくれるか。

- 進路指導サポート: 定期的な面談を通じて、志望校選びの相談や学習計画のアドバイスをしてくれるか。

- 応用力・実践力の養成: 過去問演習や模擬試験、作文・面接対策など、本番を見据えた指導があるか。

映像授業だけでなく、個別指導や集団指導で講師から直接フィードバックをもらえる機会がある塾の方が、より安心して受験に臨めるでしょう。合格実績を公開している塾を参考に、お子様の志望校レベルに合ったサービスを選ぶことが成功の鍵です。

部活動と両立は可能ですか?

はい、オンライン塾は部活動との両立に非常に適しています。

対面塾と比べて、オンライン塾が両立しやすい理由は以下の通りです。

- 通塾時間がゼロ: 移動時間がないため、その分を練習や休息、勉強に充てることができます。

- スケジュールの柔軟性: 映像授業なら好きな時間に学習できますし、個別指導でも比較的柔軟に授業時間を設定できます。平日は部活で忙しいため、週末にまとめて授業を受けるといった調整も可能です。

- 体力の消耗が少ない: 自宅で学習できるため、練習で疲れている日でも移動の負担なく授業を受けられます。

部活動を頑張る生徒にとって、時間を効率的に使い、無理なく学習を続けられるオンライン塾は、まさに最適な選択肢の一つと言えます。

不登校でも利用できますか?

はい、不登校の生徒にとって、オンライン塾は非常に有効な学習手段となります。

不登校の生徒がオンライン塾を利用するメリットは数多くあります。

- 精神的な負担が少ない: 自宅という安心できる環境で、自分のペースで学習を進められます。対人関係のストレスを感じることなく、勉強そのものに集中できます。

- 学習の遅れを取り戻せる: 学校の授業から遅れてしまった部分を、個別のカリキュラムで基礎から学び直すことができます。映像授業なら、分かるまで何度でも繰り返し復習できます。

- 自信の回復: 小さな「できた」を積み重ねることで、学習に対する前向きな気持ちや自信を取り戻すきっかけになります。

- 専門のサポート: 近年では、不登校の生徒を専門にサポートするコースや、メンタルケアに配慮した指導を行うオンライン塾も増えています。

まずは体験授業などを利用して、お子様がリラックスして話せる講師や環境かどうかを確認してみるのがおすすめです。

いつから始めるのがおすすめですか?

オンライン塾を始めるのに「最適な時期」は、学習目的によって異なります。

- 学習習慣の確立や授業の補習が目的の場合:

中学1年生のできるだけ早い時期から始めるのがおすすめです。学習内容が比較的簡単なうちから、毎日コツコツと勉強する習慣を身につけておくことで、その後の学習が非常にスムーズになります。 - 高校受験対策が目的の場合:

本格的な受験勉強を始めるのは、中学2年生の後半から中学3年生の春にかけてが一般的です。部活動を引退する夏から始める生徒も多いですが、それまでに基礎を固めておくと、後半の追い込みで大きな差をつけることができます。遅くとも中学3年生の夏休みまでにはスタートしたいところです。

もちろん、「勉強したい」と思った時が一番の始め時です。お子様のやる気や状況に合わせて、最適なタイミングでスタートを検討しましょう。