お子様の学習塾や予備校を探す際、膨大な情報の中から最適な選択をするのは容易ではありません。「どの塾が子供に合っているのか」「料金はどれくらいかかるのか」「実際に通っている人の評価はどうなのか」など、保護者の方々が抱える悩みは尽きないでしょう。

このような課題を解決するために登場したのが、塾・予備校の検索サイトです。中でも「塾ナビ」は、国内最大級の掲載数を誇り、多くの保護者や生徒に利用されています。豊富な情報と比較機能、そしてお得なキャンペーンが魅力ですが、一方で「電話がしつこい」「ギフト券がもらえない」といったネガティブな評判も耳にすることがあります。

この記事では、塾ナビの利用を検討している保護者・生徒の方、そして掲載を考えている塾・予備校の関係者の方に向けて、塾ナビのサービス内容を徹底的に解説します。良い評判と悪い評判の両側面から実態を深掘りし、学習支援金(ギフト券)の詳しい仕組みや受け取り方、塾向けの掲載料金体系まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、塾ナビを賢く、そして最大限に活用するための知識が身につき、塾選びや集客活動における不安を解消できるでしょう。

目次

塾ナビとは?

まず、塾ナビがどのようなサービスなのか、その基本的な概要と運営会社について見ていきましょう。サービスの全体像を理解することで、そのメリットやデメリットをより深く把握できます。

国内最大級の塾・予備校検索サイト

塾ナビは、全国の学習塾や予備校の情報を集約し、ユーザーが簡単に検索・比較できるポータルサイトです。小学生から高校生・既卒生まで、幅広い学年を対象とした塾情報が網羅されています。

塾探しにおける最大の課題は、情報の非対称性です。各塾の公式サイトやパンフレットだけでは、客観的な比較が難しいのが現実です。指導方針や料金体系、教室の雰囲気といった、本当に知りたい情報が散在しており、それらを一つひとつ集めるのは大変な労力を要します。

塾ナビは、この課題を解決するために、以下のような機能を提供しています。

- 詳細な検索機能: お住まいの地域(都道府県・市区町村)や最寄り駅はもちろん、「個別指導」「集団指導」といった指導形式、あるいは「中学受験対策」「大学受験対策」「定期テスト対策」といった目的別に、条件を絞って塾を検索できます。これにより、膨大な選択肢の中から、自身のニーズに合致する塾候補を効率的にリストアップできます。

- 情報の網羅性: 各塾の基本情報(住所、電話番号、アクセス)、コース内容、料金、対象学年、指導方針などが統一されたフォーマットで掲載されています。これにより、複数の塾を同じ基準で横並びに比較検討することが容易になります。特に料金については、モデルケースが掲載されていることもあり、入塾後の費用感を掴むのに役立ちます。

- 豊富な口コミ: 塾ナビの最大の特徴の一つが、実際にその塾に通った経験のある生徒や保護者から投稿された「生の声」である口コミが豊富な点です。公式サイトだけでは分からない講師の質や教室の雰囲気、サポート体制など、リアルな情報を得られます。良い点だけでなく「気になる点」も記載されているため、多角的な視点から塾を評価する上で非常に重要な情報源となります。

- 資料請求・問い合わせ機能: 気になった塾があれば、サイト上から無料で資料請求や電話での問い合わせができます。複数の塾に一括で資料請求することも可能で、情報収集の手間を大幅に削減できます。

これらの機能を通じて、塾ナビはユーザーにとって「自分や子どもに最適な塾を見つけるための羅針盤」のような役割を果たします。情報収集から比較検討、そして実際のアクション(資料請求・問い合わせ)までをワンストップで完結できる利便性が、多くのユーザーに支持されている理由です。その掲載教室数は業界でもトップクラスであり、まさに「国内最大級」の塾検索サイトと言えるでしょう。

塾ナビの運営会社

塾ナビを運営しているのは、株式会社イトクロという企業です。サービスの信頼性を判断する上で、運営会社がどのような企業であるかを知ることは非常に重要です。

株式会社イトクロは、2006年3月に設立された、教育メディアの運営を主力事業とする会社です。東京証券取引所グロース市場(旧マザーズ)に上場しており、社会的な信頼性も高い企業と言えます。

同社の特徴は、学習塾・予備校の領域に特化して複数のメディアを運営している点にあります。塾ナビのほかにも、以下のようなサイトを手がけています。

- 家庭教師比較ネット: 全国の家庭教師センターの情報を比較できるサイト。

- 医学部受験マニュアル: 医学部受験に特化した情報提供サイト。

- みんなの学校情報: 全国の小学校から高校までの学校情報を網羅した口コミサイト。

これらの関連メディアを運営することで蓄積されたノウハウやデータが、塾ナビのサービス品質向上にも活かされています。例えば、膨大な口コミ情報を適切に管理・運用するノウハウや、教育業界全体の動向を捉えたマーケティング戦略などが挙げられます。

つまり、塾ナビは単なる広告サイトではなく、教育分野における深い知見と実績を持つ専門企業によって運営されているサービスなのです。この事実は、ユーザーが安心してサイトを利用できる大きな理由の一つであり、掲載されている情報の信頼性を裏付けるものと言えるでしょう。

参照:株式会社イトクロ 公式サイト

塾ナビの3つのメリットと良い評判

塾ナビは多くのユーザーに利用されていますが、具体的にどのような点が評価されているのでしょうか。ここでは、利用者から寄せられる良い評判をもとに、塾ナビの3つの主要なメリットを詳しく解説します。

① 全国の塾・予備校の掲載数が多く比較しやすい

塾ナビ最大のメリットは、圧倒的な情報量、すなわち掲載されている塾・予備校の数の多さにあります。公式サイトによると、全国で10万以上の教室情報が掲載されており、これは他の塾検索サイトと比較しても群を抜いています。(2024年5月時点)

この掲載数の多さがもたらす利点は、単に選択肢が多いというだけではありません。

- 地域格差の解消: 大都市圏だけでなく、地方都市や郊外の小規模な個人塾まで幅広くカバーしています。「近所にどんな塾があるのか分からない」という地方在住の保護者にとって、これまで知る機会のなかった優良な塾を発見できる可能性が広がります。大手チェーン塾から地域密着型の塾まで、多様な選択肢を同じ土俵で比較できるのは、網羅性の高い塾ナビならではの強みです。

- 詳細な絞り込み検索の実用性: 掲載数が少なければ、条件を少し絞り込んだだけで「該当なし」となってしまいがちです。しかし、塾ナビのように母数が大きければ、「〇〇駅 徒歩10分以内」「高校受験対策」「個別指導」「オンライン対応可」といった細かい条件を複数組み合わせても、複数の候補がヒットする可能性が高まります。これにより、利用者は妥協することなく、理想に近い塾を効率的に探し出すことができます。

- 客観的な比較の実現: 前述の通り、塾ナビでは各塾の情報が統一されたフォーマットで掲載されています。これにより、「A塾とB塾の月謝はどちらが安いか」「C塾の夏期講習とD塾の夏期講習ではどちらが自分の目的に合っているか」といった比較が直感的に行えます。各塾の公式サイトを個別に見て回る手間が省け、客観的なデータに基づいた合理的な意思決定をサポートしてくれます。

実際に塾を探すシナリオを考えてみましょう。例えば、「中学受験を控えた小学5年生の子どものために、自宅から通える範囲で、理科に強い個別指導塾を探したい」というニーズがあったとします。一般的な方法では、まずGoogleマップで「塾」と検索し、ヒットした塾のウェブサイトを一つひとつ訪れ、中学受験に対応しているか、理科の指導に定評があるか、個別指導か、といった情報を確認していく必要があります。これは非常に時間と手間がかかる作業です。

一方、塾ナビを使えば、エリア、学年、目的(中学受験)、指導形式(個別指導)といった条件で絞り込むだけで、該当する塾のリストが一瞬で表示されます。さらに、各塾のページで口コミを見れば、「理科の先生の説明が分かりやすい」といった具体的な評判も確認できるかもしれません。このように、塾ナビは情報収集と比較検討のプロセスを劇的に効率化してくれるのです。

② 教室ごとのリアルな口コミが豊富で参考になる

塾選びにおいて、料金やカリキュラムといった公式情報と同じくらい、あるいはそれ以上に重要なのが、実際に通った人の「生の声」です。塾ナビには、このリアルな口コミ情報が数多く蓄積されており、これがユーザーにとって非常に価値のあるメリットとなっています。

塾の公式サイトやパンフレットは、当然ながらその塾の良い面をアピールするために作られています。しかし、保護者や生徒が本当に知りたいのは、広告には書かれていないような、より実態に近い情報です。

- 教室の雰囲気: 「生徒同士が和気あいあいとしている」「静かで集中できる環境」「先生と生徒の距離が近い」など、教室の空気感は子どもの学習意欲に直結します。

- 講師の質: 「質問しやすい先生が多い」「進路相談に親身に乗ってくれる」「教え方にムラがある」など、講師に関する具体的な評価は非常に参考になります。

- サポート体制: 「保護者面談が定期的で手厚い」「欠席した際の振替授業がスムーズ」「自習室がいつでも使える」といったサポート体制の充実は、安心して子どもを預けられるかの判断基準になります。

- 宿題の量や難易度: 「宿題が多くて部活との両立が大変」「適切な量で復習にちょうど良い」など、家庭学習の負担感を事前に把握できます。

塾ナビの口コミは、単なる評価点だけでなく、「良い点」と「気になる点」に分けて具体的なコメントが記述されているため、多角的な視点から塾を判断できます。また、投稿者の属性(生徒本人、保護者など)や在籍時の学年も分かるため、自分と同じような境遇の人の意見を参考にしやすいのも特徴です。

もちろん、口コミはあくまで投稿者の主観的な意見であり、その全てが事実とは限りません。ある人にとっては「厳しい指導」が「熱心な指導」と感じられるかもしれませんし、逆もまた然りです。そのため、複数の口コミを読み比べ、全体的な傾向を掴むことが重要です。また、投稿時期が古いものは、現在の状況と異なる可能性も考慮する必要があります。

しかし、そうした点を差し引いても、多くの第三者の目を通した評価に触れられることは、塾選びの失敗リスクを減らす上で絶大な効果を発揮します。体験授業に行く前に口コミを読んでおけば、確認すべきポイントを事前に整理でき、より有意義な情報収集が可能になります。この「リアルな情報へのアクセスしやすさ」が、塾ナビが多くの支持を集める大きな理由です。

③ 学習支援金(ギフト券)でお得に入塾できる

塾ナビを利用する大きなインセンティブとなっているのが、「学習支援金」と呼ばれる独自のキャンペーンです。これは、塾ナビを通じて資料請求や問い合わせを行い、最終的に入塾が決まったユーザーに対して、謝礼としてギフト券が贈られるという制度です。

塾や予備校の入塾には、入会金や初月の授業料、教材費など、まとまった初期費用がかかるのが一般的です。家庭によっては、この費用が大きな負担となることも少なくありません。塾ナビの学習支援金は、この経済的な負担を軽減してくれる、非常に魅力的なメリットと言えます。

支援金の金額はキャンペーンの時期や条件によって変動しますが、Amazonギフトカードなどで数千円から、場合によっては20,000円分以上がもらえることもあります。(※金額は常に変動するため、利用時に公式サイトで最新情報をご確認ください)

この制度は、ユーザー、塾、塾ナビの三者にとってメリットがある「三方よし」の仕組みで成り立っています。

- ユーザー: 初期費用を抑えてお得に入塾できる。

- 塾・予備校: 塾ナビ経由での問い合わせや入塾が増え、効率的な生徒募集につながる。

- 塾ナビ: サイトの利用者が増え、プラットフォームとしての価値が向上する。

良い評判の中には、「どうせ入塾するなら、ギフト券がもらえる塾ナビ経由がお得だと思った」「キャンペーンが塾選びの最後の一押しになった」といった声が多く見られます。同じ塾に入塾するのであれば、少しでもお得な方が良いと考えるのは自然なことです。

ただし、この学習支援金を受け取るためには、いくつかの条件を満たし、決められた手順を踏む必要がある点には注意が必要です。資料請求をしただけではもらえず、その後のキャンペーン応募や口コミ投稿といった手続きが必須となります。この詳細な仕組みや注意点については、後の章で詳しく解説します。

まとめると、塾ナビは「豊富な情報量」「リアルな口コミ」「お得なキャンペーン」という3つの強力なメリットを兼ね備えており、これらが組み合わさることで、ユーザーにとって価値の高いサービスとなっています。

塾ナビの3つのデメリットと悪い評判

多くのメリットがある一方で、塾ナビにはいくつかのデメリットや、利用者からのネガティブな評判も存在します。ここでは、代表的な3つのデメリットを挙げ、その背景と対処法について考察します。

① 塾ナビからの電話がしつこいと感じることがある

塾ナビに関する悪い評判の中で、最もよく聞かれるのが「塾ナビからの電話がしつこい」というものです。塾ナビ経由で資料請求や問い合わせをすると、後日、塾ナビのコールセンターから電話がかかってくることがあります。

この電話の目的は、主に以下の3つです。

- 状況のヒアリングとサポート: 「資料は届きましたか?」「塾探しは順調ですか?」といった状況確認や、他に検討している塾はないか、何か困っていることはないかといったヒアリングを行い、サポートを提案するため。

- キャンペーンの案内: 学習支援金キャンペーンへの応募を促したり、その手続き方法を案内したりするため。ユーザーが応募を忘れて機会を逃さないように、という親切心からの側面もあります。

- 入塾意思の確認: 資料請求から一定期間が経過した後、最終的にどの塾に入塾したか、あるいはしなかったかを確認するため。このデータは、塾ナビが掲載塾に成果を報告するために必要な情報となります。

これらの目的自体は、サービス運営上、ある程度必要な業務と言えます。特にキャンペーンの案内は、ユーザーにとって有益な情報である場合も多いでしょう。

しかし、利用者によっては、これらの電話が予期せぬタイミングでかかってきたり、何度もかかってきたりすることで、「しつこい」「営業電話のようだ」と感じてしまうケースがあります。特に、すでに自分の中で入塾する塾を決めている場合や、複数の塾に資料請求して、それぞれの塾からも電話連絡が来ている状況では、塾ナビからの電話が余計な手間と感じられるのも無理はありません。

【対処法】

もし塾ナビからの電話が不要だと感じた場合は、電話口ではっきりと「今後の連絡は不要です」と伝えることが最も効果的です。コールセンターのオペレーターは、マニュアルに沿って業務を行っているため、明確な意思表示をすれば、リストから外してもらえるのが一般的です。曖昧な返事をすると、再度連絡が来る可能性があるため、「検討中なのでまたこちらから連絡します」「もう塾は決めましたので、案内は結構です」など、具体的な理由を添えて断ると良いでしょう。

また、そもそも電話連絡を避けたい場合は、資料請求フォームの備考欄などに「電話連絡は不要です」と記載しておくことで、ある程度防げる可能性もあります。

この電話問題は、塾ナビ側の丁寧なフォローアップが、一部のユーザーにとっては過剰なコミュニケーションと受け取られてしまうという、ミスマッチから生じていると言えます。

② ギフト券がもらえないケースがある

「学習支援金(ギフト券)でお得に入塾できる」というメリットの裏返しとして、「キャンペーンに応募したのにギフト券がもらえなかった」という悪い評判も散見されます。これは利用者にとって大きな不満につながりやすく、塾ナビの信頼性を揺るがしかねない問題です。

しかし、この「もらえない」という事態は、塾ナビのシステムに不備があるというよりは、多くの場合、利用者がキャンペーンの適用条件や手続きのプロセスを正しく理解・実行できていないことに起因します。

ギフト券がもらえない主な原因としては、以下のようなケースが考えられます。

- キャンペーンへの応募忘れ: これが最も多い原因です。塾ナビのギフト券は、資料請求や問い合わせをするだけで自動的に適用されるわけではありません。後日送られてくるメールに記載された専用フォームから、別途キャンペーンに応募する手続きが必要です。この一手間を忘れてしまうと、たとえ入塾しても対象外となります。

- 対象外の塾への入塾: 学習支援金キャンペーンは、塾ナビに掲載されている全ての塾が対象とは限りません。キャンペーン対象外の塾に入塾した場合は、当然ながらギフト券はもらえません。

- 応募期間の超過: キャンペーンには応募期間が設定されています。資料請求や入塾のタイミングが期間外であったり、キャンペーンへの応募手続きが期限を過ぎてしまったりすると、対象外になります。

- 口コミ投稿の未実施または非承認: ギフト券を受け取るための最終条件として、入塾後にその塾に関する口コミを投稿する必要があります。この投稿を忘れたり、投稿した口コミが塾ナビのガイドラインに違反していて非承認になったりした場合も、ギフト券はもらえません。

- 塾ナビ経由と見なされなかった: 資料請求は塾ナビで行ったものの、その後の入塾手続きを塾の公式サイトから直接申し込んでしまった場合など、塾側が「塾ナビ経由の入塾者」として認識できないケースでは、対象外となる可能性があります。

このように、ギフト券の受け取りには複数のハードルが存在します。これらの条件や手順が利用者にとって少々複雑で分かりにくいことが、「もらえない」という不満を生む温床になっていると考えられます。塾ナビ側もサイト上で注意喚起をしていますが、全ての利用者が隅々まで確認するわけではないため、認識のズレが生じてしまうのです。

この問題を防ぐためには、利用者がキャンペーンの応募要項を注意深く読み、手続きを一つひとつ着実に実行することが不可欠です。詳細な受け取り手順と注意点は、次の章で詳しく解説します。

③ 口コミ投稿の審査が厳しい場合がある

塾ナビの価値を支える重要な要素である「口コミ」ですが、この投稿プロセスに関してもネガティブな評判が見られます。具体的には、「せっかく口コミを投稿したのに、審査で非承認になってしまった」「審査基準が厳しくて書きにくい」といった声です。

塾ナビでは、投稿された全ての口コミに対して、信頼性と公平性を担保するために独自のガイドラインに基づいた審査を行っています。これは、不適切な口コミ(誹謗中傷、個人情報、虚偽の内容など)を排除し、サイトの健全性を保つために不可欠なプロセスです。

しかし、この審査が利用者にとっては「厳しい」と感じられることがあります。非承認となる口コミには、以下のような特徴があります。

- 文字数が極端に少ない: 「良かったです」「ダメでした」など、具体的な内容が伴わない一言だけの感想は、他の利用者の参考にならないため非承認となりやすいです。

- 個人的な感情論や誹謗中傷: 客観的な事実に基づかない、感情的な罵詈雑言や、特定の講師・スタッフを名指しでの批判は、ガイドライン違反となります。

- 個人情報の記載: 自分や他人の氏名、連絡先などの個人情報を記載することは固く禁じられています。

- 事実確認が困難な内容: 「〇〇大学の合格実績は嘘だ」といった、根拠の提示が難しい断定的な記述は、トラブルを避けるために承認されないことがあります。

- ギフト券目的であることが明白な内容: 口コミの内容が明らかに薄く、ギフト券をもらうためだけに形式的に投稿したと判断された場合、非承認となる可能性があります。

利用者からすれば、正直な感想を書いたつもりが非承認となってしまうと、不満を感じるのも当然です。特に、ギフト券の受け取り条件に口コミ投稿が含まれているため、「投稿したのに承認されず、ギフト券がもらえなかった」という事態になれば、不満はさらに大きくなります。

【対処法】

承認される口コミを書くためには、塾ナビの口コミ投稿ガイドラインを事前に確認し、それに沿って記述することが重要です。ポイントは、客観的な事実と具体的なエピソードを交えながら、自分の主観的な感想を述べることです。

(良い例)「集団指導でしたが、授業後に個別に質問に行くと、先生がいつも丁寧に対応してくれました。特に数学の〇〇先生のおかげで、苦手だった関数分野の成績が次のテストで20点上がりました。」

(悪い例)「数学の先生は最悪。全然分かってない。」

このように、審査の厳しさは、裏を返せばそれだけ口コミの質を高く維持しようとする塾ナビの姿勢の表れでもあります。この点を理解し、ガイドラインに沿った建設的な意見を投稿することが、利用者とサイトの双方にとって望ましい形と言えるでしょう。

塾ナビの学習支援金(ギフト券)の仕組みと受け取り方

塾ナビを利用する上で最も魅力的な要素の一つである「学習支援金(ギフト券)」。しかし、前章で述べたように、その受け取りには正確な手順と注意点の理解が不可欠です。ここでは、ギフト券をもらい損ねることがないよう、その仕組みと具体的なステップ、注意点を徹底的に解説します。

学習支援金(ギフト券)の概要

まず、学習支援金キャンペーンの全体像を把握しましょう。

- 正式名称: 塾ナビ 学習支援金キャンペーン

- 目的: 塾ナビ利用者の塾探しと入塾を応援し、学習開始に伴う経済的負担を軽減すること。

- 謝礼の内容: Amazonギフトカードやその他電子マネーなど。種類や金額はキャンペーン期間によって変動します。公式サイトで最大30,000円分といった高額なキャンペーンが実施されることもあります。(参照:塾ナビ公式サイト)

- 対象者: 塾ナビを通じて問い合わせ(資料請求または電話)を行い、所定の期間内にキャンペーンに応募し、対象の塾・予備校に入塾し、入塾後に口コミを投稿した方。

重要なのは、このキャンペーンは複数の条件をクリアして初めて適用されるという点です。「塾ナビを使ったから自動的にもらえる」というものでは決してありません。この基本認識を持つことが、最初のステップです。

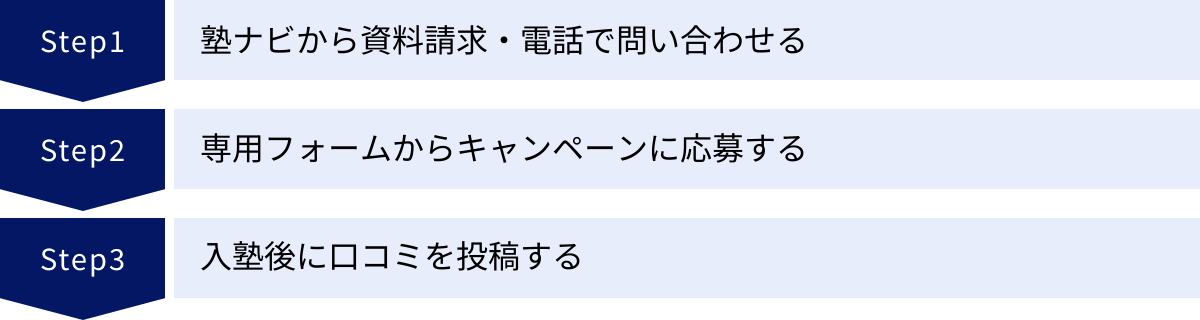

ギフト券を受け取るための3ステップ

ギフト券を確実に受け取るためのプロセスは、大きく分けて3つのステップで構成されます。この流れを頭に入れておきましょう。

① 塾ナビから資料請求・電話で問い合わせる

全ての始まりは、塾ナビのサイト上からアクションを起こすことです。

- 塾ナビで興味のある塾を探します。

- 塾の個別ページにある「資料請求(無料)」または「電話で問い合わせる(無料)」ボタンをクリックします。

- 必要な情報(氏名、連絡先、住所など)を入力して申し込みを完了させます。

このとき、必ず塾ナビのサイトを経由して行うことが絶対条件です。例えば、塾ナビで塾を見つけた後、その塾の公式サイトに直接アクセスして資料請求した場合は、キャンペーンの対象外となってしまいます。塾ナビのシステム上で「このユーザーがこの塾に問い合わせた」という記録を残すことが重要です。

複数の塾を比較検討している場合は、一括で資料請求することも可能です。この最初のステップが、キャンペーン参加の権利を得るための入り口となります。

② 専用フォームからキャンペーンに応募する

資料請求や電話問い合わせが完了すると、後日、塾ナビから登録したメールアドレス宛にメールが届きます。このメールが非常に重要です。

- 塾ナビから「【塾ナビ】学習支援金キャンペーン応募のご案内」といった件名のメールが届くのを確認します。

- メール本文に記載されている「キャンペーン応募専用フォーム」のURLにアクセスします。

- フォームに必要事項(申込者情報、問い合わせした塾の情報など)を入力し、送信します。

この「キャンペーン応募」の手続きを忘れてしまう方が非常に多いため、注意が必要です。資料請求しただけでは、まだキャンペーンにエントリーしたことにはなりません。メールが届いたら、すぐに応募手続きを済ませる習慣をつけると良いでしょう。応募には期限が設けられているため、メールの内容をよく確認してください。

③ 入塾後に口コミを投稿する

キャンペーンに応募し、実際に検討した塾に入塾が決まったら、最後のステップに進みます。

- 入塾が確定したら、再度塾ナビから届く案内に従い、または塾ナビのサイト上から「口コミ投稿」ページにアクセスします。

- 入塾した塾・教室を選び、口コミを投稿します。投稿の際には、塾ナビの口コミ投稿ガイドラインを遵守する必要があります。具体的なエピソードを交え、客観的な視点で記述することが承認のポイントです。

- 口コミが投稿され、塾ナビによる審査で承認されると、ギフト券受け取りの条件が全て満たされたことになります。

口コミの投稿にも期限が設けられています(例:入塾した月の翌月末までなど)。入塾手続きが完了したら、忘れないうちに口コミ投稿も済ませましょう。全ての条件がクリアされると、塾ナビが定めるスケジュール(例:口コミが承認された月の翌々月末など)に従って、登録したメールアドレス宛にギフト券のコードが送付されます。

ギフト券を受け取る際の4つの注意点

上記の3ステップを確実に行うために、特に注意すべき4つのポイントをまとめました。

① キャンペーン対象外の塾がある

繰り返しになりますが、塾ナビに掲載されている全ての塾が学習支援金キャンペーンの対象となっているわけではありません。キャンペーン対象の塾には、塾ナビのサイト上で「ギフト券対象」といった目印が表示されています。

資料請求をする前に、必ずその塾がキャンペーンの対象であるかを確認しましょう。対象外の塾にいくら熱心にアプローチしても、ギフト券はもらえません。塾選びの段階で、この点をチェックリストに入れておくことが重要です。

② キャンペーンには応募期間がある

学習支援金キャンペーンは、常時開催されていることが多いですが、特定の期間が設定されている場合があります。(例:「春の入塾応援キャンペーン」など)

- 問い合わせ対象期間: この期間内に塾ナビ経由で資料請求などを行う必要があります。

- 応募期間: 専用フォームからキャンペーンに応募する手続きの期限です。

- 入塾対象期間: この期間内に入塾を確定させる必要があります。

これらの期間を一つでも過ぎてしまうと、対象外となります。塾ナビのキャンペーンページを定期的に確認し、自分が利用しようとしている時期が対象期間内であるか、しっかりと把握しておきましょう。

③ 塾ナビからの案内メールを見逃さない

キャンペーンのプロセスは、塾ナビから送られてくるメールが生命線となります。

- キャンペーン応募フォームへの案内

- 応募完了の確認

- 口コミ投稿の依頼

- 最終的なギフト券の送付

これらの重要な連絡は全てメールで届きます。しかし、プロモーションメールと勘違いして見逃してしまったり、迷惑メールフォルダに振り分けられてしまったりするケースが後を絶ちません。

塾ナビを利用する際は、「@jyukunavi.jp」からのメールを受信できるように設定し、こまめに受信トレイと迷惑メールフォルダを確認する習慣をつけましょう。メールの見逃しは、ギフト券がもらえない致命的な原因となります。

④ 資料請求だけではもらえない

これは最も基本的かつ重要な注意点です。「資料請求=ギフト券GET」ではないことを、肝に銘じておきましょう。

【ギフト券獲得までのフローまとめ】

塾ナビで資料請求 → 案内メール受信 → 専用フォームでキャンペーン応募 → 塾を検討・決定 → 入塾 → 塾ナビで口コミ投稿 → 審査承認 → ギフト券GET

この一連の流れをすべて、期間内に、正しく完了させる必要があります。一見すると少し手間がかかるように感じるかもしれませんが、数千円から数万円分のメリットを享受するためには、必要な手続きです。一つひとつのステップを確実にクリアしていけば、お得な学習支援金を問題なく受け取れるはずです。

【塾・予備校向け】塾ナビの掲載料金と仕組み

ここまでは利用者(保護者・生徒)の視点で塾ナビを解説してきましたが、このセクションでは、集客ツールとして塾ナビの利用を検討している塾・予備校の経営者や担当者向けに、その掲載料金の仕組みやメリット・デメリットを詳しく解説します。

初期費用・月額費用は無料の成果報酬型

多くの塾経営者が広告掲載で懸念するのが、費用対効果です。高額な広告費を支払っても、生徒が集まらなければ大きな損失となります。塾ナビの料金体系は、こうした不安を解消する「成果報酬型」を採用しているのが最大の特徴です。

| 費用項目 | 料金 | 概要 |

|---|---|---|

| 初期費用 | 無料 | サイトに情報を掲載し始めるための初期設定費用は一切かかりません。 |

| 月額掲載料 | 無料 | 毎月固定で発生する掲載料(ランニングコスト)もありません。 |

| 成果報酬費用 | 発生 | ユーザーからのアクション(成果)があった場合にのみ、費用が発生します。 |

つまり、問い合わせや資料請求といった具体的な反響があるまで、費用は一切かからないのです。これは、広告予算が限られている中小規模の塾や、新規開校でまずは低リスクで集客を始めたい塾にとって、非常に魅力的なシステムと言えます。

「成果」の定義と単価は、契約内容によって異なりますが、一般的には以下の2つが主な課金ポイントとなります。

- 資料請求(Response): ユーザーが塾ナビのサイトを通じて資料請求を1件行うごとに、所定の料金が発生します。

- 電話問い合わせ(Call): ユーザーが塾ナビに記載された専用の電話番号を通じて問い合わせを1件行うごとに、所定の料金が発生します。

この成果報酬の単価については、公式サイト上では一般公開されていません。掲載を検討する際に、塾ナビの担当者から詳しい説明を受けることになります。料金は、塾の所在地や指導形態、競合の状況などによって変動する可能性があります。

この料金体系は、広告費を無駄にするリスクを最小限に抑えながら、国内最大級の集客プラットフォームを利用できるという、塾側にとって大きなメリットを提供します。

塾ナビに掲載する2つのメリット

成果報酬型という料金体系以外にも、塾ナビに掲載することには大きなメリットがあります。

① 全国の生徒や保護者に塾をアピールできる

自塾のウェブサイトやブログ、SNSアカウントを運用して集客を行う「オウンドメディア戦略」も重要ですが、それだけで幅広い層にリーチするには限界があります。特に、地域での知名度がまだ低い塾や、オンライン授業で全国から生徒を募集したい塾にとって、自力での集客は困難を伴います。

塾ナビは、月間数百万以上のアクセスを集める巨大なプラットフォームです(アクセス数は時期により変動)。ここに情報を掲載することで、自塾だけでは到底アプローチできない、塾を探している膨大な数の潜在顧客(生徒・保護者)に、自塾の存在を知らせることができます。

「〇〇市 塾」「〇〇駅 個別指導」といったキーワードで検索したユーザーの目に留まる機会が飛躍的に増加するため、いわば「一等地のデジタルな看板」を持つようなものです。塾の強みや特色、指導方針などを詳細に記載することで、遠方のユーザーにも魅力を伝え、問い合わせにつなげることが可能です。

② 低リスクで集客できる

前述の通り、成果報酬型であるため、広告投資のリスクが非常に低い点が挙げられます。

従来の広告手法、例えば新聞折込チラシやポスティング、駅の看板広告などは、効果の有無にかかわらず先払い(または固定額)で費用が発生します。反響がゼロだったとしても、広告費は戻ってきません。

一方、塾ナビは問い合わせがなければ費用はゼロです。これは、広告費が「投資」ではなく、獲得した見込み客に対する「コスト」として明確に計算できることを意味します。例えば、資料請求1件あたりの成果報酬がX円で、資料請求者の中からY%が入塾に至り、その生徒が生み出すLTV(顧客生涯価値)がZ円である、という計算ができれば、費用対効果(ROI)を正確に測定し、広告戦略の改善に役立てられます。

この「低リスク」と「効果測定のしやすさ」は、データに基づいた合理的な塾経営を目指す上で、非常に強力なメリットとなります。

塾ナビに掲載する2つのデメリット

もちろん、塾ナビへの掲載は良いことばかりではありません。メリットの裏返しとも言えるデメリットも存在します。

① 多くの競合他社と比較されやすい

塾ナビは、多くの塾が一堂に会する「比較のプラットフォーム」です。これは、ユーザーにとってはメリットですが、掲載する塾側から見れば、常に多数のライバル塾と横並びで比較されることを意味します。

ユーザーは、料金、立地、コース内容、そして口コミ評価などをシビアに比較検討します。もし自塾に明確な強みや差別化要因がなければ、価格競争に巻き込まれたり、他の魅力的な塾に埋もれてしまったりする可能性があります。

この競争を勝ち抜くためには、単に情報を掲載するだけでは不十分です。

- 魅力的な写真: 教室の雰囲気や講師の顔がわかる、清潔感のある明るい写真を掲載する。

- キャッチーな紹介文: 自塾の教育理念や指導の強みを、簡潔かつ魅力的に伝える。

- 独自性のあるコース設定: 他塾にはない、特定のニーズに応えるコース(例:プログラミング×英語、探究学習コースなど)をアピールする。

- ポジティブな口コミの蓄積: 生徒や保護者に満足度の高いサービスを提供し、良い口コミを自然に増やしていく努力が不可欠です。

このように、比較されることを前提とした上で、いかに自塾の魅力を際立たせるかという戦略的な情報発信が求められます。

② 悪い口コミも掲載されるリスクがある

塾ナビの公平性を担保する上で、ポジティブな口コミだけでなく、ネガティブな口コミも掲載される可能性があります。これは、塾側にとって最もコントロールが難しく、頭の痛い問題かもしれません。

「講師の対応が悪かった」「教室が汚い」「思ったより成績が上がらなかった」といった厳しい意見が公の場に掲載されると、塾の評判に傷がつき、新規の問い合わせが減少するリスクがあります。

しかし、このリスクを一方的に恐れるのではなく、塾のサービス品質を向上させるための貴重なフィードバックと捉える視点も重要です。

- 真摯な原因究明と改善: なぜ悪い口コミが書かれたのかを真摯に受け止め、スタッフの研修や教室環境の整備、カリキュラムの見直しなど、具体的な改善策を講じる。

- 口コミへの返信機能の活用: 塾ナビには、塾側が口コミに返信できる機能が備わっている場合があります(契約プランによる)。誤解に基づく口コミであれば丁寧に事実を説明し、不手際があった場合は謝罪と改善策を示すことで、誠実な姿勢を他のユーザーに示すことができます。

- 良い口コミを増やす努力: 結局のところ、一つの悪い口コミの影響を薄める最も効果的な方法は、それを上回る数の良い口コミを積み重ねることです。日々の指導やコミュニケーションを通じて、生徒・保護者の満足度を高める地道な努力が、最大のリスクヘッジとなります。

悪い口コミは、塾の透明性を示し、改善への取り組みをアピールする機会にもなり得ます。これを恐れて塾ナビへの掲載をためらうよりも、むしろ積極的に活用し、塾の成長につなげていく姿勢が求められるでしょう。

塾ナビはどんな人におすすめ?

これまで解説してきたメリット・デメリットを踏まえ、塾ナビの利用や掲載が特にどのような人や塾に適しているのかをまとめます。

利用がおすすめな保護者・生徒の特徴

利用者(保護者・生徒)の視点では、以下のような方に塾ナビの活用を強くおすすめします。

- 初めて塾探しをする方:

右も左も分からない状態でも、塾ナビを使えば網羅的に地域の塾情報を把握できます。「個別指導と集団指導の違い」といった基本的なことから、様々な塾の選択肢を知ることで、自分たちのニーズを明確にしていく手助けになります。 - 複数の塾を効率的に比較検討したい方:

すでにいくつかの候補がある場合でも、塾ナビのプラットフォーム上で情報を整理し、横並びで比較することで、より客観的な判断ができます。特に、料金やコース内容など、比較が難しい項目を一覧できるのは大きな利点です。 - 客観的な評判や口コミを重視する方:

公式サイトの情報だけでなく、実際に通っている人のリアルな声を知りたいと考える方にとって、塾ナビの豊富な口コミは非常に価値のある情報源です。良い点・悪い点の両方を見ることで、入塾後のミスマッチを防げます。 - 少しでもお得に入塾したい方:

学習支援金(ギフト券)キャンペーンは、塾ナビを利用する大きな動機の一つです。同じ塾に入るのであれば、キャンペーンを活用して初期費用を抑えたいと考える合理的な方には最適です。 - 地方在住で地域の塾情報が少ないと感じている方:

都市部に比べて塾の選択肢が少ない地域でも、塾ナビならこれまで知らなかった個人経営の優良塾などが見つかる可能性があります。地域に特化した情報収集ツールとして役立ちます。

逆に、特定の塾にしか興味がなく、比較検討の必要がない方や、キャンペーンなどの手続きを面倒に感じる方にとっては、塾ナビのメリットは限定的かもしれません。

掲載がおすすめな塾・予備校の特徴

一方、掲載側(塾・予備校)の視点では、以下のような特徴を持つ塾に特におすすめです。

- Web集客に本格的に取り組みたい塾:

自社サイトだけでの集客に限界を感じており、より多くの潜在顧客にアプローチしたいと考えている塾にとって、塾ナビは強力な集客チャネルとなります。 - 広告宣伝費のリスクを抑えたい塾:

成果報酬型の料金体系は、特に広告予算の限られる中小規模の塾や個人塾にとって、無駄なコストをかけずに集客できるという大きな安心材料になります。 - 新規開校で、まずは知名度を上げたい塾:

開校したばかりで地域での認知度が低い塾が、手早く多くの保護者に存在を知ってもらうためのツールとして非常に有効です。 - オンライン授業で全国から生徒を募集したい塾:

立地の制約を受けないオンライン塾は、全国規模のプラットフォームである塾ナビと非常に相性が良いです。自塾の強みをアピールできれば、広範囲からの問い合わせが期待できます。 - 自塾の強みや特色が明確な塾:

多くの競合と比較される中で、価格以外の「売り」がある塾は、塾ナビ上で存在感を発揮しやすいです。例えば、「医学部受験専門」「不登校生サポートに特化」「プログラミング教育に強い」など、明確な特色があれば、それを求めるユーザーにピンポイントで響きます。

逆に、サービス品質に自信がなく、悪い口コミがつくことを極端に恐れる塾や、他塾との比較を望まず、紹介や口コミだけで生徒を集めたいという方針の塾には、あまり向いていないかもしれません。

塾ナビと他の大手塾検索サイトを比較

塾ナビは国内最大級ですが、他にも有力な塾検索サイトは存在します。ここでは、代表的な競合サイトである「塾選」「コドモブースター」「Ekiten」を取り上げ、塾ナビとの違いを比較します。それぞれの特徴を理解し、目的に応じて使い分けるのが賢い利用法です。

| サイト名 | 運営会社 | 特徴 | ギフト券・特典 |

|---|---|---|---|

| 塾ナビ | 株式会社イトクロ | 掲載数国内最大級で網羅性が高い。口コミが豊富。 | 学習支援金(Amazonギフトカード等) |

| 塾選 | 株式会社CyberOwl | 専門家監修の記事コンテンツやランキングが充実。 | お祝い金(現金の場合あり) |

| コドモブースター | 株式会社センジュ | 塾だけでなく子供の習い事全般を検索可能。体験申込に強い。 | キャンペーンによる(常設ではない場合も) |

| Ekiten | 株式会社デザインワン・ジャパン | 塾を含むオールジャンルの店舗検索サイト。地域密着型。 | 口コミ投稿でポイント付与など |

塾選

運営会社: 株式会社CyberOwl(サイバーエージェントグループ)

特徴:

塾選は、塾ナビと同様に全国の塾情報を検索・比較できるサイトですが、独自の編集コンテンツが充実している点に大きな特徴があります。教育の専門家や塾講師が監修したコラム記事が豊富で、「中学受験の併願校選びのポイント」「新大学入試制度の解説」など、塾探しだけでなく、教育に関する深い知識やノウハウを得られます。

また、特定のテーマに基づいた塾のランキング記事(例:「〇〇エリアでおすすめの個別指導塾ベスト10」)も多く、ユーザーが塾を選びやすくなるような情報提供に力を入れています。

塾ナビとの違い:

塾ナビが「情報の網羅性と口コミの量」で勝負しているのに対し、塾選は「専門性の高いコンテンツによるナビゲーション」に強みがあります。膨大な情報の中から自力で探すのが得意な人は塾ナビ、専門家の意見やランキングを参考にしたい人は塾選、という使い分けが考えられます。

特典:

塾選にも入塾でお祝い金がもらえるキャンペーンがあります。塾ナビのギフト券(電子マネー等)に対し、塾選では現金で振り込まれるケースがあるのが特徴です。

参照:塾選 公式サイト

コドモブースター

運営会社: 株式会社センジュ

特徴:

コドモブースターは、学習塾や予備校に特化しているわけではなく、子どもの「習い事」全般を検索・申込できるサイトです。学習塾はもちろん、スイミングスクール、ピアノ教室、英会話、プログラミング教室、スポーツ少年団など、非常に幅広いジャンルをカバーしています。

サイトの作りも「体験教室の申し込み」に最適化されており、気軽に様々な習い事を試してみたいというニーズに応えています。

塾ナビとの違い:

ターゲットとする領域が異なります。純粋に学習塾・予備校を探している場合は塾ナビの方が情報が専門的で探しやすいですが、勉強以外の習い事も同時に検討している場合や、未就学児・低学年の子どもの習い事を探している場合は、コドモブースターが非常に便利です。

特典:

特典の有無や内容はキャンペーンによります。常設のお祝い金制度というよりは、期間限定のキャンペーンを実施することが多いようです。

参照:コドモブースター 公式サイト

Ekiten

運営会社: 株式会社デザインワン・ジャパン

特徴:

Ekitenは、塾・予備校専門のサイトではなく、国内最大級の店舗・施設情報口コミサイトです。ヘアサロン、飲食店、リラクゼーション、病院など、あらゆるジャンルのお店が掲載されており、学習塾はその中の一つのカテゴリという位置づけです。

地域に密着した情報が多く、地元の人が投稿した口コミが豊富なのが強みです。

塾ナビとの違い:

塾ナビが「塾探し」という目的に特化しているのに対し、Ekitenは「地域のお店探し」という広い目的の中で塾も探せる、という点が異なります。そのため、塾に特化した検索機能(指導形式やコース内容での絞り込みなど)は塾ナビに比べて限定的です。情報量や専門性では塾ナビに軍配が上がりますが、近所の他の施設やお店の評判と合わせて塾を探したい、といった使い方には適しています。

特典:

Ekitenでは、口コミを投稿すると独自のポイントが貯まるシステムがあります。このポイントは提携先のポイントや商品に交換できますが、塾ナビのような入塾に連動した高額なギフト券とは性質が異なります。

参照:Ekiten 公式サイト

これらのサイトは競合関係にありますが、それぞれに強みや特徴があります。一つのサイトに固執するのではなく、複数のサイトを併用することで、より多角的な情報収集が可能になり、最適な塾選びにつながるでしょう。

塾ナビの評判に関するよくある質問

最後に、塾ナビの利用を検討する際に多くの人が抱く疑問について、Q&A形式で簡潔にお答えします。

塾ナビからの電話を止める方法は?

塾ナビ経由で資料請求などを行うと、サポートやキャンペーン案内のために電話がかかってくることがあります。この電話が不要な場合は、以下の方法で停止を依頼できます。

- 電話口で直接伝える: 最も確実な方法です。電話がかかってきた際に、オペレーターに対して「今後の電話連絡は不要です」と明確に意思を伝えてください。理由を聞かれたら「もう塾は決まりましたので」「検討を中止しましたので」などと答えれば問題ありません。

- 問い合わせフォームから連絡する: 塾ナビの公式サイトにある「お問い合わせ」フォームから、電話連絡の停止を依頼することも可能です。その際は、本人確認のために氏名や電話番号、メールアドレスなどを正確に入力しましょう。

一度手続きをすれば、基本的にはリストから除外され、その後の連絡は来なくなります。

ギフト券はいつ届きますか?

ギフト券は、全ての条件をクリアした後に送付されます。一般的な流れと期間の目安は以下の通りです。

- 塾ナビ経由で問い合わせ

- キャンペーンに応募

- 対象の塾に入塾

- 期限内に口コミを投稿

- 塾ナビが口コミを審査・承認

- ギフト券の送付

ギフト券が実際に送られてくるのは、ステップ5の「口コミが承認された月」の「翌々月末」など、一定期間の後になります。例えば、4月に口コミが承認された場合、6月末頃に届くイメージです。正確なスケジュールはキャンペーンの応募要項に記載されているため、必ず確認してください。送付は登録したメールアドレス宛に電子ギフトコードとして届くのが一般的です。

ギフト券がもらえないのはなぜですか?

ギフト券がもらえない場合、その原因のほとんどは利用者の手続き漏れや条件の誤解にあります。主な原因は以下の通りです。

- キャンペーンへの応募忘れ: 資料請求後に届くメールから、専用フォームでの応募手続きを忘れているケースが最も多いです。

- 対象外の塾に入塾した: そもそもキャンペーンの対象ではない塾を選んでしまった。

- 応募期間や入塾期間を守らなかった: 各種手続きが定められた期間外になってしまった。

- 口コミを投稿しなかった、または非承認になった: 最終条件である口コミ投稿を忘れたか、内容がガイドラインに違反していた。

- 塾ナビからの案内メールを見逃した: 重要な手続きの案内メールに気づかなかった。

これらの事態を避けるためにも、本記事の「学習支援金(ギフト券)の仕組みと受け取り方」の章をよく読み、慎重に手続きを進めることをおすすめします。

キャンペーンコードはどこで確認できますか?

塾ナビのキャンペーンでは、必ずしも「キャンペーンコード」の入力が必要なわけではありません。多くの場合、資料請求後に送られてくるメール内の専用URLから応募すれば、コードなしでエントリーが完了します。

もし特定のキャンペーンでコードの入力が求められる場合は、そのコードはキャンペーンページ自体や、資料請求後に送られてくる案内メールに記載されているはずです。基本的には、塾ナビからの案内メールの内容に沿って手続きを進めれば問題ありません。現在のキャンペーンでコードが必要かどうかは、公式サイトのキャンペーンページで確認するのが最も確実です。

まとめ

本記事では、国内最大級の塾・予備校検索サイト「塾ナビ」について、その評判から詳しい仕組み、活用方法までを多角的に解説してきました。

塾ナビは、全国10万以上の教室情報という圧倒的な網羅性と、実際に通った人のリアルな声が反映された豊富な口コミを武器に、保護者や生徒の塾選びを力強くサポートするプラットフォームです。複数の塾を同じ基準で効率的に比較検討できるため、情報収集の手間を大幅に削減し、入塾後のミスマッチを防ぐのに大いに役立ちます。

さらに、学習支援金(ギフト券)キャンペーンを上手く活用すれば、塾の初期費用を抑えることができるのも大きな魅力です。ただし、この特典を受け取るには、「キャンペーン応募」「口コミ投稿」など、定められた手順を正確に踏む必要がある点には十分な注意が必要です。

一方で、「電話がしつこい」「ギフト券がもらえない」といったネガティブな評判も存在しますが、これらはサービスの仕組みや条件を正しく理解し、適切に対処することで、その多くは回避できる問題です。

塾・予備校の経営者にとっては、初期費用・月額費用無料の成果報酬型で、低リスクに全国の潜在顧客へアプローチできるという点で、非常に有効な集客ツールとなり得ます。ただし、多くの競合と比較されるため、自塾の魅力を際立たせる戦略的な情報発信が成功の鍵となります。

結論として、塾ナビはいくつかの注意点を理解して賢く使えば、塾を探す側にとっても、生徒を募集する側にとっても、非常に有益なサービスです。

お子様に最適な学習環境を見つけるための第一歩として、まずは塾ナビで情報収集を始めてみてはいかがでしょうか。この記事が、あなたの塾選びや集客活動の一助となれば幸いです。