「子どもの学習習慣を身につけさせたい」「学校の授業がわかるようになってほしい」とお考えの保護者の方にとって、学習塾選びは重要な課題です。数ある選択肢の中でも、全国に多くの教室を展開する「学研教室」は、常に候補の一つとして名前が挙がります。

しかし、実際に通わせるとなると、「料金はいくらくらいかかるの?」「どんなコースがあるの?」「教材は子どもに合っている?」「他の塾と何が違うの?」といった具体的な疑問が次々と湧いてくるのではないでしょうか。

この記事では、学研教室への入会を検討している方々のそうした疑問を解消するため、料金体系からコース別の月謝、教材の特徴、そして気になる評判や口コミまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。

他の学習塾との比較や、どのようなお子様が学研教室に向いているのかについても詳しく掘り下げていきます。この記事を最後まで読めば、学研教室がご家庭の教育方針やお子様の性格に合っているかどうかを、客観的に判断できるようになるでしょう。

目次

学研教室とは

学研教室は、株式会社Gakkenが運営する学習教室です。長年の教育ノウハウを活かし、子どもたちの「自ら学ぶ力」を育むことを目指しています。まずは、学研教室がどのような指導方針を持ち、どのような特徴があるのか、その基本から見ていきましょう。

学研教室の指導方針と特徴

学研教室の根底にあるのは、「子どもたち一人ひとりの”学び”に寄り添い、”生きる力”を育む」という指導理念です。単に知識を詰め込むのではなく、子どもが自ら課題を見つけ、考え、解決していくプロセスを大切にしています。

その理念を具現化するのが、以下の3つの大きな特徴です。

- 個別指導と集団学習のハイブリッド

学研教室は、一人の先生が少人数の生徒を見る形式です。生徒はそれぞれ自分の課題に合ったプリント教材に取り組み、わからない部分があれば先生に質問します。先生は答えを直接教えるのではなく、考え方のヒントを与え、子ども自身が答えにたどり着けるように導きます。これにより、集団の中にいながらも、個々のペースで学習を進める「個別指導」の側面と、周りの子どもたちから刺激を受ける「集団学習」の良さを両立させています。 - 徳育面の重視

学研教室では、学力だけでなく、人間的な成長も重視しています。教室への入退室時のあいさつ、靴をそろえる、机の上を整理整頓するといった、基本的な生活態度の指導も行われます。このような「徳育」を通じて、社会性や規律を身につけることも学習の一環と捉えています。学習の場であると同時に、人としての土台を築く場としての役割も担っているのです。 - 「わかる喜び、学ぶ楽しさ」の提供

勉強が嫌いになる大きな原因は、「わからない」というつまずき体験の積み重ねです。学研教室では、後述する「無学年方式」とスモールステップの教材によって、子どもが「わかった!」という成功体験を積み重ねられるように工夫されています。この「わかる喜び」が「学ぶ楽しさ」へとつながり、学習に対する前向きな姿勢を育むことを目指しています。先生からの適切なタイミングでの「よくできたね!」という褒め言葉も、子どものモチベーションを高める重要な要素です。

これらの指導方針や特徴は、学研教室が単なる「勉強を教える場所」ではなく、「子どもたちの総合的な成長をサポートする場所」であることを示しています。

無学年方式で自分に合った学習ができる

学研教室の最大の特徴の一つが「無学年方式」です。これは、生徒の実際の学年に関わらず、一人ひとりの学力に応じた内容から学習をスタートできるシステムを指します。

例えば、算数が苦手な小学5年生がいるとします。その原因が小学4年生で習った分数の計算にある場合、学研教室では小学5年生の内容を無理に進めるのではなく、まず小学4年生の分数の単元に戻って徹底的に復習します。基礎の穴をしっかりと埋めることで、現在の学年の内容もスムーズに理解できるようになるのです。

逆に、国語の漢字が得意な小学3年生であれば、学年の枠を超えて小学4年生や5年生の漢字に挑戦することも可能です。このように、得意な科目はどんどん先へ進める「先取り学習」ができるのも、無学年方式の大きなメリットです。

このシステムの背景には、「学力は一人ひとり違う」という考え方があります。学校の集団授業では、どうしてもクラス全体の平均的な進度で授業が進むため、ついていけない子や、逆に物足りなさを感じる子が出てきてしまいます。無学年方式は、そうした画一的な学習の課題を解決し、「自分だけのオーダーメイドの学習プラン」を実現します。

具体的には、入会時に行われる「学力診断テスト」の結果をもとに、現在の学力を正確に把握します。その上で、どの単元からスタートするのが最も効果的かを先生が判断し、教材を決定します。学習を進める中で、つまずきが見られれば前のステップに戻り、順調であれば次のステップに進む、という柔軟な対応が常に行われます。

この無学年方式により、子どもたちは「わからないまま放置される」という不安や、「簡単すぎてつまらない」という退屈さを感じることなく、常に自分のレベルに合った課題に取り組めるため、学習への集中力とモチベーションを維持しやすくなります。

自学自習の習慣が身につく指導

学研教室が最終的に目指すのは、子どもが「塾や先生に頼らなくても、自分で学習計画を立てて実行できる」ようになることです。そのために、「自学自習」の習慣を身につけるための指導が徹底されています。

自学自習の習慣を育むための仕組みは、教室での学習と家庭での学習(宿題)の両方に組み込まれています。

教室での学習プロセス

- 自分で教材を読む:まず、教材の説明を自分で読み、問題に取り組もうとします。

- 自分で考える:わからない問題に直面したとき、すぐに先生に聞くのではなく、まずは「どこがわからないのか」「どうすれば解けるのか」を自分自身で考え抜く時間を与えられます。

- ヒントをもとに解決する:どうしてもわからない場合は先生に質問しますが、先生は答えを教えません。「このページのここをもう一度読んでみようか」「この図を使ってみたらどうかな?」といったヒントを与え、子ども自身が答えに気づく手助けをします。

- 自分で間違いを直す:採点されたプリントで間違えた箇所は、解説を読み、なぜ間違えたのかを理解した上で、自力で解き直します。

この一連のサイクルを繰り返すことで、受け身の学習ではなく、能動的に課題に取り組む姿勢が自然と身についていきます。

家庭での学習(宿題)

学研教室では、毎日少しずつ取り組める量の宿題が出されます。基本的には、国語と算数のプリントが1枚ずつ程度で、15分~20分で終えられるように設計されています。

この宿題の目的は、知識を詰め込むことだけではありません。むしろ、「毎日決まった時間に机に向かう」という学習リズムを生活の中に定着させることに重きを置いています。

最初は保護者の声かけが必要かもしれませんが、毎日続けるうちに、それが当たり前の習慣となっていきます。この「毎日コツコツ続ける」という経験は、やがて中学、高校、そして社会に出てからも役立つ、非常に価値のある財産となるでしょう。

このように、学研教室は「無学年方式」と「自学自習を促す指導」という両輪によって、子どもたちが将来にわたって必要となる学習の基礎体力と主体性を育んでいくことを目指しているのです。

学研教室の料金体系

学習塾を選ぶ上で、料金は最も気になるポイントの一つです。学研教室の料金は、他の進学塾などと比較すると比較的リーズナブルな設定になっていますが、その内訳を正確に理解しておくことが重要です。ここでは、入会時にかかる費用から毎月の月謝、その他に必要となる可能性のある費用まで、詳しく解説します。

入会金はいくら?

学研教室に入会する際には、最初に入会金として5,500円(税込)が必要です。

この入会金は、コースや学年に関わらず一律で、一度支払えば兄弟姉妹が入会する際には免除されるといった特典はありません(ただし、後述する兄弟割引は月謝に適用されます)。

入会金には、以下のものが含まれているのが一般的です。

- 会員証の発行

- 入会時の学力診断テスト

- 最初の学習カウンセリング

- 各種事務手続き費用

ただし、学研教室では春(2月~4月ごろ)や秋(9月~11月ごろ)に「入会金0円キャンペーン」を実施することが多いです。この期間中に入会すれば、5,500円の初期費用を節約できます。入会を検討している場合は、こうしたキャンペーンのタイミングを狙うのがおすすめです。キャンペーンの実施状況は、公式サイトやお近くの教室で確認できますので、こまめにチェックしてみましょう。

また、一度退会した生徒が再入会する場合、教室によっては入会金が免除または減額されるケースもあるようです。これも教室ごとの判断となるため、該当する場合は直接問い合わせてみるのが確実です。

毎月かかる費用(月謝)

学研教室で毎月継続的にかかる費用は、基本的に「月謝(月会費)」のみです。月謝の金額は、受講するコース(学年)や教科数、週に通う回数によって異なります。詳しいコース別の料金については、次の章で一覧にして解説します。

学研教室の月謝の大きな特徴は、原則として教材費が月謝に含まれている点です。多くの学習塾では、月謝とは別に半年ごとや年ごとに教材費をまとめて請求されることがありますが、学研教室ではその必要がありません。毎月の支払いが月謝のみで完結するため、年間を通した費用計画が立てやすいというメリットがあります。

ただし、一部の特殊なコースやオプション教材(例えば、iコースで使用するタブレットの関連費用や、特定の検定対策問題集など)については、別途費用が発生する場合があります。基本コース(算数・国語など)を受講する上では、教材費込みの月謝と考えれば問題ありません。

支払い方法は、多くの教室で銀行口座からの自動引き落としが採用されています。毎月決まった日に引き落とされるため、支払いの手間がなく便利です。

その他に必要な費用(教材費・テスト代など)

前述の通り、基本的には月謝に教材費が含まれていますが、それ以外に費用が発生する可能性もゼロではありません。入会前に確認しておくべき、その他の費用について解説します。

- 教室運営費(維持費、冷暖房費など)

一部の教室では、月謝とは別に「教室運営費」「教室維持費」「冷暖房費」などの名目で、数百円から千円程度の費用を毎月、または半期ごとに徴収している場合があります。これは、教室の設備を維持管理するための費用で、徴収の有無や金額は教室ごとに異なります。フランチャイズ運営である学研教室の特性上、教室ごとの裁量に委ねられている部分です。無料体験や入会前の面談の際に、月謝以外に必要な費用がないか、必ず確認するようにしましょう。 - 全国共通テスト代

学研教室では、年に数回(通常2~3回)、全国の会員が一斉に受ける「全国共通テスト」が実施されます。このテストは、学習の定着度を測り、全国の中での自分の学力の位置を知るための重要な機会です。

このテスト代は月謝とは別に費用がかかります。料金は1回あたり数千円程度が目安ですが、これも学年や受講科目によって変動します。テストの受験は原則として必須となっている教室が多いため、年間で数千円から1万円程度の追加費用を見込んでおくと良いでしょう。 - 特定のオプション教材費

基本のプリント教材は月謝に含まれますが、例えば「漢検対策ドリル」や「英検対策問題集」、あるいは長期休暇中の特別講座などで使用する専用教材など、通常の学習とは異なるオプションを選択した場合には、別途教材費が必要になることがあります。これらは希望者のみが購入するものですので、不要であれば費用はかかりません。

これらの追加費用をまとめると、学研教室の料金体系は「入会金+月謝」が基本でありながらも、教室の方針や子どもの学習状況によって、テスト代や運営費などが加わる可能性がある、と理解しておくのが正確です。トータルでかかる費用を把握するためにも、入会前の説明会や面談で、費用に関する疑問点はすべて解消しておくことが大切です。

【学年・コース別】学研教室の月謝一覧

学研教室の月謝は、子どもの年齢や学習したい科目によって細かく設定されています。ここでは、幼児から中学生まで、そしてオンラインなどの特別コースを含めた料金を一覧でご紹介します。

以下の料金は、株式会社Gakkenの公式サイトに記載されている標準的な月謝(税込)です。 ただし、前述の通り、地域や教室によって料金が異なる場合があるため、あくまで目安として参考にし、正確な料金は最寄りの教室にご確認ください。

| コース分類 | コース名 | 対象 | 学習内容 | 週の回数 | 月謝(税込) |

|---|---|---|---|---|---|

| 幼児 | プティカ | 0~2歳 | 親子で活動 | 月1回 | 2,200円 |

| 幼児(週1回) | 年少 | 算数・国語・ちえ | 週1回 | 4,400円 | |

| 幼児(週2回) | 年中・年長 | 算数・国語・ちえ | 週2回 | 8,800円 | |

| 小学生 | 算数・国語 | 小学生 | 算数・国語 | 週2回 | 8,800円 |

| 英語 | 小学生 | 英語 | 週1回 | 4,400円 | |

| 算数・国語+英語 | 小学生 | 算数・国語・英語 | 週2回 | 13,200円 | |

| 理科・社会 | 小学生 | 理科・社会 | 週1回 | 4,400円 | |

| 算数・国語+理科・社会 | 小学生 | 算数・国語・理科・社会 | 週2回 | 13,200円 | |

| 中学生 | 数学・国語 | 中学生 | 数学・国語 | 週2回 | 13,200円 |

| 英語 | 中学生 | 英語 | 週1回 | 8,800円 | |

| 数学・国語+英語 | 中学生 | 数学・国語・英語 | 週2回 | 18,700円 | |

| 理科・社会 | 中学生 | 理科・社会 | 週1回 | 8,800円 | |

| その他 | 学研教室オンライン | 年長~中3 | 算数/数学・国語・英語 | 週1回~ | 8,800円~ |

| iコース | 年中~小6 | 算数・国語・英語 | 週2回 | 13,200円 |

参照:学研教室 公式サイト

幼児コースの料金

幼児期は、学ぶことの楽しさを知る大切な時期です。学研教室では、年齢に応じたきめ細やかなコース設定で、子どもたちの知的好奇心を引き出します。

プティカコース(0〜2歳)

「プティカ」は、0歳から2歳の子どもと保護者が一緒に参加するコースです。月1回の活動で、絵本の読み聞かせや手遊び、知育グッズを使った遊びなどを通じて、親子のふれあいを深めながら子どもの五感を刺激します。本格的な学習の準備段階として、楽しみながら「学ぶって楽しいな」という気持ちの土台を築きます。月謝は2,200円(税込)と、気軽に始められる設定です。

週1回コース(年少)

3歳(年少)向けのコースです。まだ長時間の集中が難しい年齢に合わせて、週1回の通室で無理なく始められます。学習内容は「もじ・ことば」「かず」「ちえ」の3領域をバランス良く学びます。運筆(線を引く練習)から始め、ひらがなの読み書きや数の概念の基礎に触れていきます。月謝は4,400円(税込)です。

週2回コース(年中・年長)

4歳・5歳(年中・年長)向けのコースで、小学校入学準備を本格的に進めます。週2回の通室で学習習慣を定着させ、「算数・国語」の基礎をしっかりと固めます。ひらがなの書き方、たし算・ひき算の基礎、時計の読み方など、小学校の学習にスムーズに移行できる力を養います。論理的思考力を育む「ちえ」の教材も含まれます。月謝は8,800円(税込)です。

小学生コースの料金

小学生コースは、学校の授業内容を完全に理解し、基礎学力を定着させることを目的としています。

算数・国語コース

小学生コースの基本となるのが、この「算数・国語コース」です。週2回の通室で、この2教科を学習します。教材は学校の教科書の内容に沿っているため、学校の授業の予習・復習に最適です。基礎問題だけでなく、読解力や思考力を問う問題も含まれており、総合的な学力を伸ばします。月謝は8,800円(税込)で、学年が上がっても料金は変わりません。

英語コース

デジタル教材を活用し、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランス良く学ぶコースです。算数・国語コースに追加して受講するのが一般的で、その場合の月謝は合計で13,200円(税込)となります。週2回の通室のうち、1回を算数・国語、もう1回を英語に充てるなど、教室によって運営方法は異なります。英語単独での受講も可能な教室もあり、その場合の月謝は教室への確認が必要です。

理科・社会コース

理科・社会は、暗記だけでなく、なぜそうなるのかという理由や背景の理解が重要です。学研教室の理科・社会コースは、実験のイラストや豊富な図解、年表などを活用し、興味を持って学べるように工夫されています。通常、算数・国語コースに追加する形で受講し、月謝は合計で13,200円(税込)です。定期テスト対策としても効果的です。

中学生コースの料金

中学生コースでは、高校受験の土台となる内申点対策を重視し、定期テストでの高得点を目指します。

数学・国語コース

週2回の通室で、高校入試で最も重要となる数学と国語の基礎から応用までを学習します。学校の進度に合わせて学習を進め、定期テスト前にはテスト範囲を重点的に復習します。月謝は13,200円(税込)です。

英語コース

文法理解、長文読解、リスニングなど、高校入試で求められる英語力を総合的に高めます。数学・国語に追加して受講する場合、月謝は合計で18,700円(税込)となります。

理科・社会コース

定期テスト対策に特化したコースです。要点をまとめた教材で効率よく学習し、内申点アップを目指します。数学・国語・英語のコースと組み合わせて受講するのが一般的です。

その他のコースと料金

通塾が難しい場合や、新しい学習スタイルを求める家庭のために、特別なコースも用意されています。

学研教室オンライン

自宅にいながら、ビデオ通話で先生の指導を受けられるコースです。基本的な学習の流れは通塾型と同じで、事前に郵送される教材を使って学習し、オンラインで先生が個別に指導・採点を行います。近くに教室がない、送迎が難しいといった家庭に最適です。料金は受講科目や回数によって異なりますが、週1回(2教科)で8,800円(税込)からとなっています。

iコース(タブレット学習)

紙の教材とタブレット教材を併用する、新しい学習コースです(主に小学生対象)。タブレットでは、アニメーションによる解説や自動採点機能などを活用し、より直感的で楽しい学習が可能です。紙の教材でじっくり考える力も養う、ハイブリッドな学びが特徴です。月謝は13,200円(税込)ですが、別途タブレット関連費用が必要になる場合があります。

学研教室の教材の特徴と評判

学研教室の学習効果を支えているのが、長年の教育ノウハウが凝縮されたオリジナル教材です。子どもたちが飽きずに、かつ効果的に学べるよう、様々な工夫が凝らされています。ここでは、その教材の特徴と、実際に利用している家庭からの評判を掘り下げていきます。

学習指導要領に準拠したオリジナル教材

学研教室の教材の最大の特徴は、文部科学省が定める「学習指導要領」に完全に準拠していることです。これは、教材の内容が学校で使っている教科書とぴったり合っていることを意味します。

この特徴がもたらす最大のメリットは、学研教室での学習がそのまま学校の授業の予習・復習になるという点です。

教室で学んだ内容が、後日学校の授業で出てくる(予習)。あるいは、学校で習ったけれど少し分かりにくかった部分を、教室でじっくり復習する。このサイクルによって、子どもたちは「学校の授業がよくわかる」という実感を得やすくなります。この成功体験は、学習への自信と意欲を大きく向上させるでしょう。

また、教材は以下のような工夫が施されています。

- スモールステップ構成

一つの単元が非常に細かいステップに分かれて設計されています。1枚のプリントで学習する内容は多すぎず、子どもが「これならできそう」と感じられるレベルに調整されています。簡単な問題から少しずつ難易度が上がっていくため、無理なく理解を深め、達成感を味わいながら進めることができます。 - 思考力を育む問題設計

単なる計算問題や漢字の書き取りだけでなく、「なぜそうなるのか」を考えさせる問題が豊富に含まれています。算数では図形問題や文章題、国語では長文読解など、応用力や思考力を養うための工夫が随所に見られます。これは、答えをすぐに教えず、子ども自身に考えさせるという学研教室の指導方針と密接に連動しています。 - 視覚的に分かりやすいデザイン

特に小学生向けの教材では、カラフルなイラストや図がふんだんに使われています。子どもたちが親しみやすく、視覚的に内容を理解しやすいように配慮されたデザインは、学習への抵抗感を和らげ、楽しく取り組むきっかけとなります。

これらの特徴を持つオリジナル教材は、学研教室が単に知識を教えるだけでなく、学習の「土台」となる思考力や読解力、そして学習習慣そのものを育むことを目指している証しと言えるでしょう。

教材に対する良い評判

学研教室の教材は、実際に利用している子どもや保護者から高い評価を得ています。よく聞かれる良い評判をいくつかご紹介します。

- 「学校の授業に沿っているから、授業で手を挙げられるようになった」

やはり、教科書準拠であることへの評価は非常に高いです。学研教室で予習した内容が学校で出てくるため、「知ってる!」「わかる!」という感覚が子どもの自信につながります。授業への参加意欲が高まり、成績向上に直結したという声は少なくありません。 - 「イラストが多くて、子どもが楽しんで取り組んでいる」

特に低学年の子どもにとって、教材が魅力的かどうかは学習意欲を左右する重要な要素です。学研教室の教材は、子どもたちの興味を引くようなカラフルなデザインで、「勉強」というより「クイズ」や「パズル」のような感覚で取り組めるという意見が多く見られます。 - 「基礎から応用までバランスが良い」

教材は、各単元の基礎を確実に定着させる問題から始まり、徐々に応用的な文章題や思考力を問う問題へと発展していきます。「基礎ばかりで物足りない」ということも、「難しすぎてついていけない」ということもなく、子どもの学力レベルに合わせて着実にステップアップできる点が評価されています。 - 「ちょうど良い分量で、無理なく続けられる」

毎日の宿題の量が多すぎないため、子どもが負担に感じにくい点も好評です。1日15~20分程度で終わる設計は、他の習い事や遊びとの両立を可能にし、「毎日コツコツ続ける」という学習習慣の定着に大きく貢献しています。

教材に対する気になる評判

一方で、学研教室の教材に対して、いくつかの気になる点や、目的によっては合わないと感じるという評判も存在します。これらも客観的に把握しておくことが重要です。

- 「中学受験レベルの難問は少ない」

学研教室の教材は、あくまで公立小学校の学習内容の定着を主眼としています。そのため、難関私立中学の入試で出題されるような、特殊な解法を必要とする問題や、極めて高度な応用問題はほとんど含まれていません。中学受験を本格的に目指す場合は、進学塾の教材の方が適していると言えるでしょう。 - 「問題量が物足りないと感じることもある」

基礎学力が十分にあり、どんどん問題を解いて力をつけたいタイプの子どもにとっては、1枚あたりの問題数が少なく感じられることがあるようです。特に、反復練習を大量に行いたい場合には、物足りなさを感じるかもしれません。 - 「白黒でシンプルな方が集中できる子もいる」

カラフルで楽しいデザインは多くの利点がありますが、逆に情報量が多すぎて注意が散漫になってしまう子どももいます。よりシンプルで、問題に集中できる教材を好む場合は、公文式など他の選択肢が合う可能性もあります。

これらの評判からわかるように、学研教室の教材は「学校の学習内容をしっかり定着させ、学ぶ楽しさを知り、学習習慣を身につける」という目的においては非常に優れたツールです。しかし、最難関レベルの学力を目指す場合や、大量の演習をこなしたい場合には、その目的と教材の特性が合致しない可能性も考慮する必要があります。

学研教室の評判・口コミを徹底分析

教材だけでなく、指導内容や教室の環境、料金など、総合的な観点から学研教室はどのように評価されているのでしょうか。ここでは、様々な評判や口コミを「良い点」「気になる点」に分けて分析し、学研教室の実像に迫ります。

良い評判・口コミ

多くの家庭が学研教室を選んで良かったと感じる点には、いくつかの共通した傾向が見られます。

学習習慣が身についた

「毎日机に向かう習慣がついた」という声は、学研教室に関する評判の中で最も多く聞かれるものの一つです。 週2回の通塾と、毎日15分程度で終わる宿題の組み合わせが、子どもにとって無理のない学習リズムを作り出します。最初は嫌々やっていた宿題も、続けるうちに生活の一部となり、言われなくても自分から取り組むようになる、という変化を実感する保護者は少なくありません。この「自律的な学習姿勢」の育成は、学研教室が最も得意とするところであり、多くの家庭から支持される最大の理由と言えるでしょう。

先生が親身に指導してくれる

学研教室の先生は、地域の主婦や退職した教員など、子育て経験が豊富なベテランが多いのが特徴です。そのため、単に勉強を教えるだけでなく、子どもの性格やその日のコンディションまで細かく見て、一人ひとりに合った声かけをしてくれる、という評判が多く寄せられます。「褒めて伸ばす」を基本とした指導で、勉強に苦手意識を持っていた子どもが自信を取り戻したり、教室に行くのを楽しみにするようになったりするケースも多いようです。保護者とのコミュニケーションも丁寧で、学習相談だけでなく、子育ての悩みにものってもらえる、アットホームな雰囲気を評価する声も目立ちます。

学校の授業がわかるようになった

教材の項目でも触れましたが、「学校の成績が上がった」「授業が楽しくなった」という具体的な成果を挙げる評判も非常に多いです。教科書準拠の教材で予習・復習を行うことで、学校の授業内容がスムーズに頭に入ってくるようになります。「わかる」という体験は子どもの自己肯定感を高め、他の教科への学習意欲にも良い影響を与えます。特に、これまで苦手だった単元を学研教室で克服できた時の喜びは、子どもにとって大きな成功体験となります。

月謝が比較的安い

他の個別指導塾や進学塾と比較して、月謝がリーズナブルである点も、多くの保護者にとって魅力的なポイントです。小学生の算数・国語コース(週2回)が教材費込みで月額8,800円(税込)という料金設定は、家計への負担が少なく、長期的に通わせやすいと言えます。兄弟割引制度があることも、複数の子どもを通わせたい家庭にとっては大きなメリットです。この優れたコストパフォーマンスが、学研教室が広く支持される理由の一つとなっています。

気になる評判・口コミ

一方で、学研教室に対して改善を望む声や、ミスマッチを感じたという評判も存在します。これらを事前に理解しておくことで、入会後のギャップを防ぐことができます。

先生によって指導力に差がある

学研教室はフランチャイズシステムで運営されているため、全国にいる先生の経歴や指導スキルは様々です。非常に熱心で指導経験豊富な先生がいる一方で、指導経験が浅かったり、子どもとの相性が合わなかったりするケースも残念ながら存在します。「先生の質にばらつきがある」という点は、学研教室を検討する上で最も注意すべきポイントと言えるでしょう。こればかりは入会してみないとわからない部分もありますが、無料体験学習に参加し、実際に指導を受ける先生の雰囲気や指導方法、子どもとの相性を自分の目で確かめることが極めて重要です。

応用問題や発展的な内容が少ない

良い評判の裏返しでもありますが、「基礎学力の定着」に重きを置いているため、ハイレベルな学習を求める家庭には物足りなく感じられることがあります。特に、難関中学・高校の受験を視野に入れている場合、学研教室の教材だけでは演習量も難易度も不足する可能性が高いです。あくまで「学校の授業の補習・定着」がメインであると割り切り、より高度な学習が必要な場合は、進学塾との併用や転塾を検討する必要があります。

教室が騒がしいことがある

学研教室は、一つの部屋で幼児から小学生、時には中学生までが同時に学習します。学年や学習内容が異なる子どもたちが集まるため、時間帯によっては集中しにくいと感じることがあるようです。特に、元気な幼児がいる時間帯は、静かな環境で集中したい高学年の子どもにとっては、少し騒がしく感じられるかもしれません。また、教室の広さや生徒数も教室によって大きく異なります。教室の学習環境が子どもに合っているかどうかも、体験学習の際にしっかりと確認すべき項目です。

口コミからわかる学研教室のメリット・デメリット

これまでにご紹介した特徴や評判をもとに、学研教室に通うことのメリットとデメリットを整理してまとめます。これらを総合的に比較検討し、ご家庭の方針やお子様の特性に合っているかを判断するための参考にしてください。

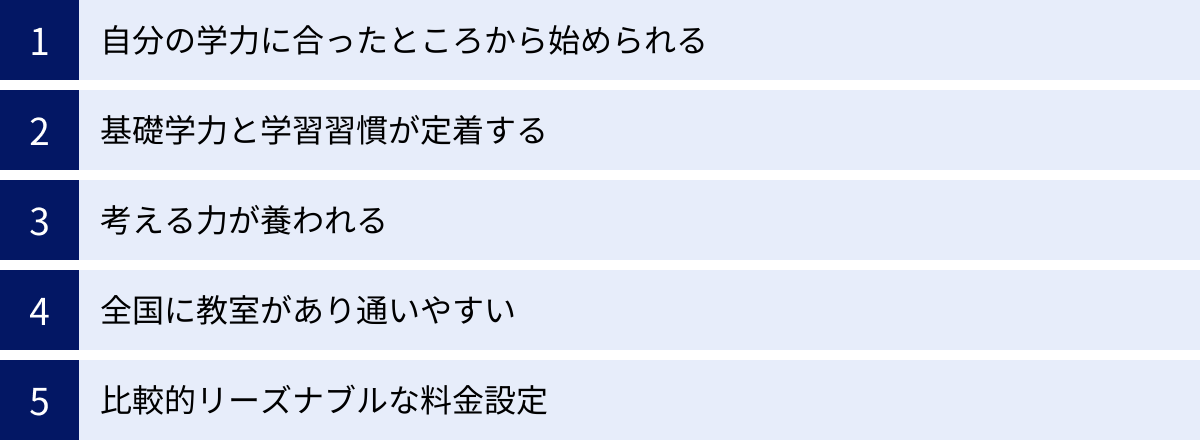

学研教室に通う5つのメリット

① 自分の学力に合ったところから始められる

無学年方式により、学年に関わらず、つまずいている単元までさかのぼって学習を始められます。これにより、わからない部分を放置することなく、基礎から着実に学力を積み上げられます。逆に得意な科目は先取り学習も可能で、一人ひとりに最適化された学習が実現します。

② 基礎学力と学習習慣が定着する

教科書に準拠した教材と、毎日の適度な量の宿題により、学校の学習内容を確実に理解し、定着させることができます。 また、「毎日机に向かう」というサイクルを通じて、生涯にわたって役立つ自学自習の習慣が自然と身につきます。

③ 考える力が養われる

先生がすぐに答えを教えず、ヒントを与えながら子ども自身に考えさせる指導方針は、粘り強く問題に取り組む力や、論理的に物事を考える思考力を育みます。これは、単なる知識の暗記だけでは得られない、真の学力と言えるでしょう。

④ 全国に教室があり通いやすい

全国に約15,000教室(2023年時点)という圧倒的なネットワークを誇り、自宅や学校の近くで通いやすい教室を見つけやすいのが大きな利点です。送迎の負担が少なく、子どもが一人でも安全に通える距離にある教室を選びやすいのは、忙しい保護者にとって大きなメリットです。

⑤ 比較的リーズナブルな料金設定

進学塾や他の個別指導塾と比較して、教材費込みの月謝が低価格に設定されています。 経済的な負担が少ないため、長期的に通いやすく、他の習い事との両立もしやすいです。コストパフォーマンスの高さは、学研教室の大きな魅力の一つです。

学研教室に通う3つのデメリット

① 中学受験などのハイレベルな学習には不向きな場合がある

学研教室の主眼はあくまで基礎学力の定着です。そのため、最難関レベルの私立中学受験や、高度な学力を要する学校の入試対策としては、内容が不十分である可能性があります。受験を第一目標とする場合は、専門の進学塾を選択する方が適切です。

② 指導者の質にばらつきがある可能性がある

フランチャイズ運営という特性上、先生の指導力や経験、子どもとの相性には差が生じ得ます。素晴らしい先生に出会えれば大きな効果が期待できますが、逆のケースも考えられます。入会前の体験学習を通じて、指導者をしっかり見極めるプロセスが不可欠です。

③ 学習進度がゆっくりに感じることがある

個々のペースを尊重し、わかるまでじっくり取り組むスタイルは、競争を好むタイプや、どんどん先に進みたいタイプの子どもには、進度が遅く感じられ、物足りなさを覚える可能性があります。周りと競い合いながら伸びるタイプの子どもには、集団指導の進学塾の方が合っているかもしれません。

【徹底比較】学研教室と公文式の違い

学習塾選びで、学研教室としばしば比較対象となるのが「公文式」です。どちらも無学年方式で自学自習を基本とする点で似ていますが、その指導方針や教材には明確な違いがあります。どちらがお子様に合っているかを見極めるために、両者の違いを詳しく比較してみましょう。

| 比較項目 | 学研教室 | 公文式(KUMON) |

|---|---|---|

| 指導方針 | 総合的な学力の育成(思考力・応用力含む)、徳育面の重視 | 計算力・読解力の徹底反復による基礎学力の自動化 |

| 学習内容 | 学校の教科書に準拠。予習・復習が中心。 | 学年にとらわれず、できるところまで先取り学習を強力に推進。 |

| 教材 | カラー刷り、イラスト豊富。文章題・図形問題もバランス良く含む。 | モノクロ。計算や読解など特定のスキルに特化したプリント。 |

| 学習の流れ | 算数・国語を同時に学習することが多い。 | 1教科ずつ集中して学習。 |

| 宿題の量 | 比較的少なめ(1日15〜20分程度) | 比較的多め(1日30分〜1時間程度かかることも) |

| 料金体系 | 複数教科セットでの料金設定が基本。 | 1教科ごとの料金設定。 |

| 向いている子 | 学校の授業をしっかり理解したい子、考える力をつけたい子 | 特定のスキルを徹底的に高めたい子、コツコツ努力できる子 |

指導方針・学習内容の違い

- 学研教室: 目指すのは「総合的な学力」です。計算や漢字だけでなく、文章題や図形、読解など、バランスの取れた学力を育むことを重視します。学習内容は教科書に準拠しているため、「学校の授業の補完」という側面が強いです。

- 公文式: 目指すのは「高度な自学自習能力」です。計算や読解といった特定のスキルを、大量の反復練習によって「自動化」できるレベルまで高めます。その上で、学年を大幅に超えた先取り学習を進めることを奨励します。

教材の違い

- 学研教室: 教材はカラフルで、イラストや図を多用しています。子どもが楽しく学べるような工夫が随所に見られます。算数でも、計算問題だけでなく、文章題や図形問題がバランスよく含まれています。

- 公文式: 教材は基本的にモノクロで、非常にシンプルです。一つのスキルを徹底的に定着させるためのスモールステップの反復問題で構成されています。余計な情報がない分、問題に集中しやすいという利点があります。

料金の違い

- 学研教室: 小学生の場合、「算数・国語」がセットで月謝8,800円(税込)というのが基本です。複数教科をまとめて学ぶことを前提とした料金体系です。

- 公文式: 料金は1教科ごとに設定されています。例えば、小学生で算数と国語を学ぶ場合、「1教科あたりの月謝 × 2」という計算になります(東京・神奈川の場合、1教科7,700円×2=15,400円)。学びたい教科を自由に組み合わせられる柔軟性があります。

参照:公文教育研究会 公式サイト

宿題の量の違い

- 学研教室: 宿題は1日15~20分程度で終わる量に調整されており、学習習慣を無理なく定着させることを目的としています。

- 公文式: 宿題は比較的多めで、定着のために毎日一定量の練習をこなすことが求められます。高い学習効果を上げるためには、家庭での継続的な努力が不可欠となります。

結論として、どちらが良い・悪いということではなく、目的によって選択が異なります。

学校の授業をしっかり理解し、考える力を総合的に伸ばしたいなら「学研教室」。特定のスキル(特に計算力)を徹底的に鍛え、どんどん先取り学習を進めたいなら「公文式」が向いていると言えるでしょう。

学研教室はどんな子におすすめ?

これまでの情報を踏まえ、学研教室がどのようなお子様に特に効果的なのか、具体的なタイプを挙げてみましょう。

学研教室が向いている子の特徴

- 学校の授業についていくのが少し大変だと感じている子

教科書準拠の教材で、自分のペースで復習できるため、授業の理解度が格段に上がります。「わからない」が「わかる」に変わる体験は、大きな自信につながります。 - 勉強に対して苦手意識や嫌悪感がある子

スモールステップの教材と、褒めて伸ばす指導方針により、無理なく成功体験を積むことができます。「勉強=楽しい」というポジティブなイメージを持つきっかけになります。 - まだ学習習慣が身についていない子

週2回の通塾と毎日の適度な宿題が、生活の中に自然な学習リズムを作ります。コツコツ努力する習慣を身につけたい場合に最適です。 - 競争が苦手で、アットホームな環境で学びたい子

少人数制で、先生との距離が近いのが学研教室の特徴です。自分のペースでじっくり学びたい子、質問するのが苦手な子でも安心して学習に取り組めます。 - 計算だけでなく、文章題や図形問題など、考える力を伸ばしたい子

バランスの取れた教材構成により、一つの分野に偏ることなく、総合的な思考力や応用力を養うことができます。

学研教室が向いていない子の特徴

- 難関私立中学・高校の受験を第一目標にしている子

学研教室のカリキュラムは、ハイレベルな受験対策には対応していません。専門の進学塾や受験対策コースの方が適しています。 - 周りの生徒と競い合うことでモチベーションが上がる子

個々のペースを尊重する学研教室のスタイルは、競争環境を好む子には物足りなく感じられるかもしれません。集団指導で切磋琢磨する環境の方が合っている可能性があります。 - 基礎は完璧で、とにかく応用問題や発展的な問題を数多く解きたい子

学研教室は基礎固めに重点を置いているため、難問の演習量は限られます。より高度な問題に挑戦したい場合は、他の選択肢を検討する必要があります。 - 特定の教科だけを短期集中で強化したい子

学研教室は長期的な視点で総合的な学力を育むことを目指しています。特定の目的(例:テスト前の数学だけ)のために短期間利用するには、必ずしも最適な環境とは言えません。

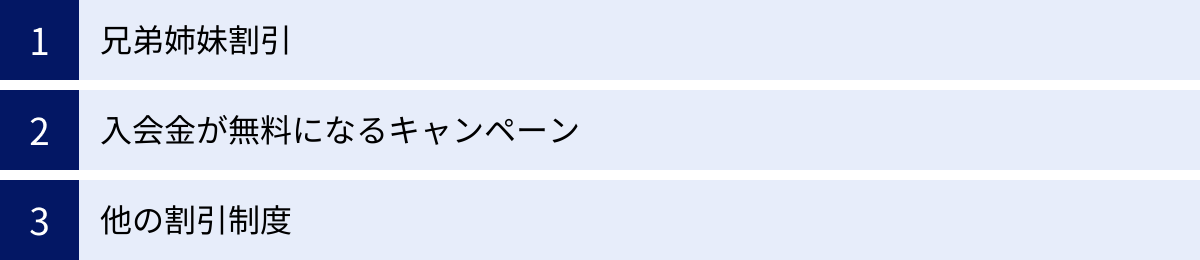

学研教室の割引・キャンペーン情報

学研教室では、入会時の負担を軽減したり、兄弟姉妹で通いやすくしたりするための割引制度やキャンペーンが用意されています。これらを上手に活用することで、よりお得に学習を始めることができます。

兄弟姉妹割引

学研教室には、兄弟姉妹で同時に在籍する場合に適用される割引制度があります。

具体的な割引内容は、2人目以降のお子様の月謝が割引になるというものです。割引額は教室によって異なる場合がありますが、一般的には月々1,000円~2,000円程度の割引が適用されることが多いようです。

この制度は、ご兄弟やご姉妹で通塾を検討している家庭にとって、経済的なメリットが非常に大きいです。ただし、適用条件(同時に在籍していることなど)や具体的な割引額については、教室ごとに規定が異なる可能性があるため、入会を希望する教室に直接確認することをおすすめします。

入会金が無料になるキャンペーン

学研教室では、通常5,500円(税込)かかる入会金が無料になるキャンペーンを、年間を通じて定期的に実施しています。

このキャンペーンは、新学期が始まる前の春(2月~4月ごろ)や、夏休み明けの秋(9月~11月ごろ)に開催されることが多く、入会を検討する絶好のタイミングと言えます。

キャンペーン情報は、学研教室の公式サイトやテレビCM、新聞の折り込みチラシなどで告知されます。入会を考えている場合は、これらの情報をこまめにチェックし、キャンペーン期間中に入会手続きをすることで、初期費用を抑えることができます。

他の割引制度

上記の主要な割引・キャンペーンのほかにも、教室によっては独自の制度を設けている場合があります。

- お友達紹介キャンペーン: 在籍している会員からの紹介で入会すると、紹介者と入会者の両方に図書カードなどの特典がプレゼントされるキャンペーンです。

- のりかえ(転塾)キャンペーン: 他の学習塾から学研教室に乗り換える場合に、入会金が割引または免除されるといった特典が受けられることがあります。

これらのキャンペーンは常時実施されているわけではなく、期間限定であったり、特定の教室のみで実施されたりすることがほとんどです。最も確実なのは、入会を検討している最寄りの教室に、現在利用できる割引やキャンペーンがないか直接問い合わせてみることです。

入会前に知っておきたい!学研教室のよくある質問

ここまで学研教室について詳しく解説してきましたが、最後に入会を検討する際によく寄せられる具体的な質問とその回答をまとめました。

無料体験学習はできますか?

はい、できます。 学研教室では、入会前に無料体験学習に参加することを強く推奨しています。

体験学習では、通常、以下の内容を実施します。

- 学力診断テスト: お子様の現在の学力を正確に把握するためのテストです。難しいものではなく、現時点で何ができて何が苦手なのかを確認することが目的です。

- 教室での学習体験: 実際に教室に入り、他の生徒さんと一緒に教材に取り組んでみます。教室の雰囲気や学習の流れを肌で感じることができます。

- 保護者面談: テスト結果をもとに、先生から学習アドバイスや今後の学習プランについての説明があります。この場で、費用や教室のルールなど、気になる点をすべて質問できます。

無料体験は、教室の雰囲気、先生の指導方法や人柄、そして何よりお子様自身が「ここなら頑張れそう」と思えるかどうかを確認するための非常に重要な機会です。公式サイトや電話で簡単に申し込めますので、入会を少しでも考えているなら、ぜひ参加してみましょう。

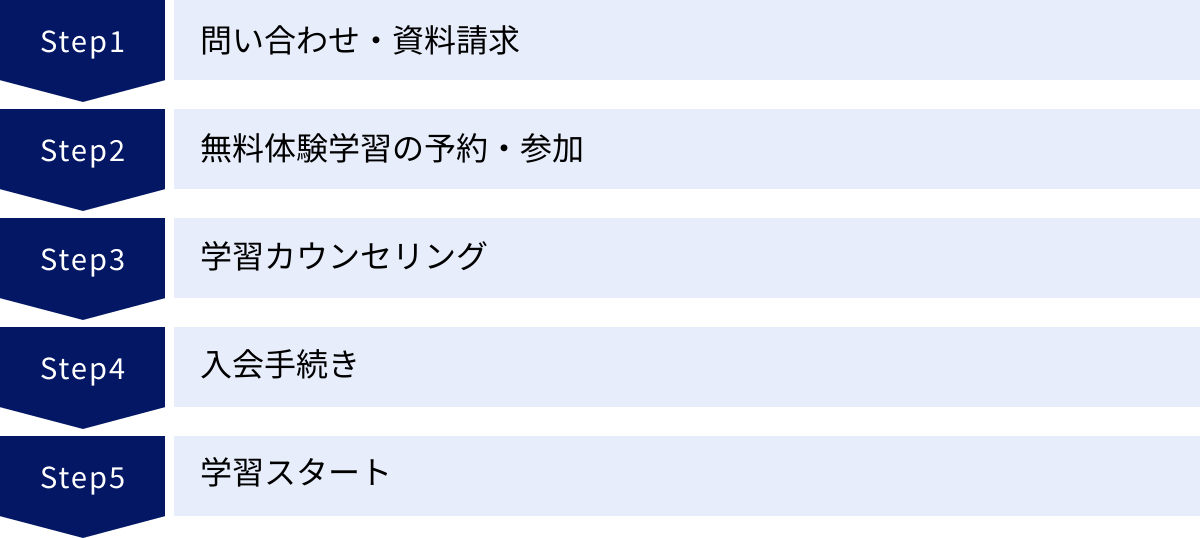

入会までの流れを教えてください

一般的な入会までの流れは以下の通りです。

- 問い合わせ・資料請求: まずは公式サイトや電話で最寄りの教室に問い合わせ、資料を請求します。

- 無料体験学習の予約・参加: 日時を調整し、無料体験学習に参加します。

- 学習カウンセリング: 体験学習後、学力診断テストの結果を踏まえて、先生と保護者、お子様を交えて面談を行います。最適な学習プランについて相談します。

- 入会手続き: 内容に納得できれば、入会申込書や口座振替依頼書などの必要書類を提出し、手続き完了となります。

- 学習スタート: 指定された日から、正式に通塾開始となります。

宿題はどれくらい出ますか?

宿題の量は、基本的に1日あたり国語と算数のプリントが1枚ずつ程度です。時間にして15分から20分で終わるように設計されており、子どもが負担に感じることなく、毎日続けることを目的としています。

もちろん、お子様の学力や集中力、他の習い事との兼ね合いを考慮して、先生と相談の上で量を調整することも可能です。

先生とのコミュニケーションはどのように取れますか?

先生とのコミュニケーション方法は、主に以下の通りです。

- 学習後の簡単な報告: お子様のお迎えの際に、その日の学習内容や様子について先生から簡単なフィードバックがあります。

- 定期的な保護者面談: 年に2~3回程度、正式な面談の機会が設けられ、学習の進捗状況や今後の課題について詳しく話し合います。

- 連絡帳や電話: 教室によっては連絡帳を導入していたり、電話での相談を受け付けていたりします。急な連絡や、面談以外で相談したいことがある場合に利用できます。

コミュニケーションの取り方は教室によって異なりますので、入会時に確認しておくと安心です。

振替はできますか?

原則として、病気や家庭の都合といった自己都合による欠席の場合、振替授業は行われません。 これは、月謝が月単位での契約であり、決まった曜日に学習の場を提供することを前提としているためです。

ただし、これはあくまで基本ルールであり、教室の先生の裁量によっては、可能な範囲で対応してくれるケースもあります。 例えば、同じ週の別の曜日に空きがあれば振り替えてくれるなど、柔軟な対応をしてくれる教室も存在します。

一方で、台風や大雪などの警報発令により教室自体が休室になった場合は、後日振替日が設けられるのが一般的です。

振替の可否は教室の方針に大きく依存するため、入会前に必ず確認しておくべき重要なポイントの一つです。

まとめ

この記事では、学研教室の料金体系からコース内容、教材の特徴、そしてリアルな評判まで、あらゆる角度から徹底的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて整理します。

- 学研教室の強み: 「基礎学力の定着」と「自学自習の習慣づけ」にあります。学校の教科書に準拠した教材と、一人ひとりのペースに合わせた無学年方式により、子どもは「わかる喜び」を実感しながら、学習への自信を育むことができます。

- 料金: 他の進学塾と比較してリーズナブルな設定で、教材費が月謝に含まれているため費用計画が立てやすいのが特徴です。ただし、教室運営費やテスト代など、別途費用がかかる場合もあります。

- 注意点: 指導の主眼は基礎固めにあるため、難関校の受験対策には不向きな場合があります。 また、フランチャイズのため先生の質にばらつきがある可能性も考慮しなくてはなりません。

- 最も重要なこと: これらのメリット・デメリットを踏まえた上で、お子様に合っているかどうかを見極めるためには、必ず「無料体験学習」に参加することです。 教室の雰囲気、先生との相性、教材のレベル感を、お子様自身と保護者の方の目で直接確かめることが、何よりも大切です。

学研教室は、すべての子どもにとって最適な選択肢というわけではありません。しかし、「勉強の楽しさを知り、毎日コツコツ努力する習慣を身につけてほしい」と願う多くのご家庭にとって、非常に強力なパートナーとなり得ることは間違いありません。

この記事が、お子様にとって最良の学びの場を見つけるための一助となれば幸いです。