小学生のお子様を持つ保護者の多くが、子どもの将来を見据えて「塾に通わせるべきか」と一度は考えるのではないでしょうか。学校の授業についていくため、苦手科目を克服するため、あるいは中学受験という大きな目標のため。その目的は家庭によって様々です。

しかし、いざ塾を探し始めると、集団指導、個別指導、オンライン塾といった多様な選択肢があり、「うちの子にはどれが合っているのだろう?」と迷ってしまうことも少なくありません。塾選びは、子どもの学習意欲や学力向上に直結する重要な決断です。

この記事では、小学生の塾選びで後悔しないために、塾に通う目的の整理から、塾の種類ごとの特徴、失敗しないための7つのチェックポイント、そして目的別におすすめの塾の選び方までを網羅的に解説します。さらに、2024年の最新情報に基づいたおすすめの塾15選をランキング形式でご紹介し、気になる費用相場や入塾までの具体的なステップについても詳しく説明します。

この記事を最後まで読めば、数ある選択肢の中から、お子様の個性と目標にぴったり合った最適な塾を見つけるための知識と視点が身につき、自信を持って塾選びを進められるようになるでしょう。

目次

小学生が塾に通う主な目的

小学生が塾に通う理由は、一人ひとり異なります。まずは、なぜ塾に通わせたいのか、その目的を明確にすることが、最適な塾選びの第一歩です。ここでは、小学生が塾に通う主な5つの目的について、その背景や塾が果たす役割を詳しく解説します。

学校の授業の補習・予習

最も一般的な目的の一つが、学校の授業内容を確実に理解するための「補習」と、授業をスムーズに理解するための「予習」です。

小学校の授業は、学年が上がるにつれて難易度が上がり、進度も速くなっていきます。特に算数の「割合」や「速さ」、国語の長文読解など、つまずきやすい単元が出てくると、一度理解できないまま放置してしまうと、その後の学習全体に影響を及ぼす可能性があります。学校の授業で「わからない」と感じる瞬間を放置しないことが、学習意欲を維持する上で非常に重要です。

このような場合に塾は、学校の授業で理解しきれなかった部分を、子どものペースに合わせて丁寧に解説してくれる補習の役割を果たします。講師が子どものつまずきの原因を特定し、基礎的な部分まで遡って指導することで、子どもは「わかった!」という成功体験を積み重ね、自信を取り戻すことができます。

また、予習としての役割も大きいでしょう。塾で次に学校で習う単元を先取り学習しておくことで、学校の授業が「復習」の場となり、余裕を持って臨むことができます。挙手や発言の機会が増え、学校生活そのものへの積極性にも繋がる可能性があります。

補習・予習を目的とする場合、一人ひとりの進捗に合わせてくれる個別指導塾や、学校の教科書に準拠したカリキュラムを持つ集団指導塾の補習コースが適しています。

苦手科目の克服

「算数の文章問題だけがどうしても解けない」「国語の漢字は得意だけど読解が苦手」といった、特定の科目や単元に対する苦手意識を克服することも、塾に通う大きな目的です。

苦手科目が生まれる原因は様々です。前の学年で習った内容の理解が不十分なまま進んでしまった、問題の解き方のコツが掴めていない、あるいは単純にその科目に興味が持てない、といったことが考えられます。苦手意識を長期間放置すると、その科目に対するアレルギー反応が強まり、テストの点数が下がるだけでなく、学習全体のモチベーション低下にも繋がりかねません。

塾では、まず専門の講師が面談や学力診断テストを通じて、なぜその科目が苦手なのか、どこでつまずいているのかという根本原因を分析します。そして、その分析結果に基づいて、子ども一人ひとりのための学習プランを作成し、効果的なアプローチで指導を行います。

例えば、計算ミスが多い子には反復練習を、文章問題が苦手な子には図や表を使って情報を整理する方法を教えるなど、きめ細やかなサポートが可能です。スモールステップで成功体験を積ませ、「自分にもできる」という感覚を育むことで、苦手意識を払拭し、得意科目に変えていくことも夢ではありません。

苦手科目の克服が主な目的であれば、つまずきの原因まで遡って徹底的に指導してくれる個別指導塾が最も効果的と言えるでしょう。

中学受験対策

近年、中学受験を目指す家庭は増加傾向にあり、その対策のために塾に通う小学生も少なくありません。公立小学校の授業内容と、私立・国立中学や公立中高一貫校の入試問題との間には、出題範囲、難易度、問題形式において大きな隔たりがあります。

学校の教科書レベルの問題が解けるだけでは、中学受験の特殊な問題(算数の特殊算や、理科・社会の高度な知識を問う問題など)には歯が立ちません。そのため、志望校合格を勝ち取るには、中学受験に特化した専門的な知識とノウハウを持つ塾のサポートが不可欠となります。

中学受験塾では、志望校のレベルや出題傾向に合わせた専用のカリキュラムが組まれており、長年にわたって蓄積された膨大な入試データに基づいた指導が行われます。定期的な模擬試験によって、現在の学力レベルや志望校との距離を客観的に把握し、弱点を分析して次の学習に活かすというサイクルを繰り返します。

また、同じ目標を持つ仲間たちと切磋琢磨する環境は、長丁場となる受験勉強のモチベーションを維持する上で大きな支えとなります。中学受験は、学力だけでなく、精神力や情報戦の側面も持ち合わせており、塾は学習指導から進路相談、最新の入試情報の提供まで、トータルで家庭をサポートする心強いパートナーとなります。

学習習慣の定着

「家にいるとついゲームやテレビに夢中になってしまい、勉強机に向かえない」というのは、多くの家庭が抱える悩みではないでしょうか。将来、中学校、高校、そして大学へと進学していく上で、自ら計画を立てて学習に取り組む「自学自習」の力は不可欠であり、その基礎となるのが小学生のうちに身につける学習習慣です。

塾に通うことで、「週に○回、決まった時間に塾へ行って勉強する」という生活リズムが生まれます。この強制力が、学習を習慣化する第一歩となります。塾では毎回宿題が出されることが多く、次の授業までにそれをこなすというサイクルを繰り返すうちに、家庭での学習時間も自然と確保されるようになります。

また、塾の講師は、ただ勉強を教えるだけでなく、学習計画の立て方やノートの取り方といった「勉強のやり方」そのものを指導してくれます。目標を設定し、それを達成するための計画を立て、実行するというプロセスを学ぶことは、学力向上はもちろん、子どもの自己管理能力を育む上でも非常に有益です。

学習習慣を定着させることは、目先のテストの点数を上げること以上に、子どもの一生の財産となります。塾という環境を活用して、家庭だけでは難しい「学習の習慣化」をサポートすることは、非常に価値のある投資と言えるでしょう。

より高度な学習への挑戦

学校の授業だけでは物足りない、もっと難しい問題に挑戦したい、という知的好奇心が旺盛な子どもにとって、塾は格好の学びの場となります。

公立小学校の授業は、クラスの平均的な学力レベルに合わせて進められるため、学習意欲が高く、理解の速い子どもにとっては、退屈に感じてしまうことがあります。このような子どもたちの知的な欲求を満たさずにいると、かえって学習への興味を失ってしまう可能性も否定できません。

塾では、学校の教科書の範囲を超えた発展的な問題や、思考力を深く問うようなハイレベルな問題に挑戦する機会が豊富にあります。例えば、中学・高校の学習内容を先取りしたり、算数オリンピックのような外部のコンテストを目指す特別講座を開講していたりする塾もあります。

自分の学力レベルに合った、あるいは少し挑戦的なレベルの課題に取り組むことは、子どもの知的好奇心を刺激し、「学ぶことの楽しさ」を実感させる絶好の機会です。 高度な内容を学ぶ中で新たな目標を見つけ、将来の可能性を大きく広げていくことにも繋がるでしょう。このような目的の場合は、中学受験コースや、発展的な内容を扱う選抜クラスなどが設置されている塾が選択肢となります。

小学生向け塾の主な種類と特徴

小学生向けの塾は、大きく分けて「集団指導塾」「個別指導塾」「オンライン塾」の3種類があります。それぞれにメリット・デメリットがあり、お子様の性格や学習目的に合わせて選ぶことが重要です。ここでは、各形態の特徴を詳しく見ていきましょう。

| 授業形式 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |

|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | ・仲間と切磋琢磨できる ・競争心が芽生えやすい ・料金が比較的安価 |

・質問がしにくい場合がある ・授業についていけないリスク ・個別の進度調整が難しい |

・競争が好きな子 ・周りの影響で頑張れる子 ・基礎学力がある程度身についている子 |

| 個別指導塾 | ・自分のペースで学習できる ・質問しやすい環境 ・苦手分野を徹底的に対策可能 |

・料金が高くなる傾向 ・競争環境がない ・講師との相性が重要 |

・マイペースで学習したい子 ・特定の苦手科目がある子 ・人前で質問するのが苦手な子 |

| オンライン塾 | ・通塾の必要がない ・場所や時間を選ばない ・費用を抑えられる場合が多い |

・自己管理能力が求められる ・通信環境に影響される ・モチベーション維持が難しいことも |

・送迎が難しい家庭 ・自分の都合に合わせて学習したい子 ・PCやタブレット操作に抵抗がない子 |

集団指導塾

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が複数の生徒に対して一斉に授業を行う形式です。多くの場合、学力や目的別にクラスが編成され、決められたカリキュラムに沿って授業が進みます。

メリット

集団指導塾の最大のメリットは、仲間と切磋琢磨できる環境があることです。同じ目標を持つライバルであり、同時に励まし合える仲間がいることで、競争心が刺激され、学習へのモチベーションが高まる効果が期待できます。特に、負けず嫌いな性格の子どもにとっては、クラス内での順位やテストの点数を意識することが、学習意欲の向上に直結します。

また、カリキュラムが体系的に組まれているため、入試などの明確なゴールから逆算して、計画的に学習を進めることができます。特に中学受験を目指す場合、長年のノウハウが凝縮されたカリキュラムと豊富な情報量は、集団指導塾ならではの強みです。

料金面でもメリットがあります。一人の講師が多くの生徒を同時に指導するため、生徒一人あたりの授業料は個別指導塾に比べて安価に設定されているのが一般的です。

デメリット

一方で、集団指導塾にはデメリットも存在します。授業は一定のペースで進むため、一度つまずいてしまうと、わからないまま授業が進んでしまい、取り残されてしまうリスクがあります。特に、大勢の前で質問するのが苦手な内気な子どもは、疑問点を解消できないままになりがちです。

また、カリキュラムはクラス全体の進捗に合わせて組まれているため、個人の苦手分野や得意分野に特化した指導を受けることは困難です。「算数の特定の単元だけをじっくり教えてほしい」といった個別のニーズに対応するのは難しいでしょう。講師を指名することも基本的にはできず、クラス担任との相性が合わない場合、学習効果に影響が出る可能性もあります。

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人、または二人から三人程度の少人数で授業が行われる形式です。生徒一人ひとりの学力、目標、性格に合わせて、オーダーメイドの学習プランを作成してくれるのが最大の特徴です。

メリット

個別指導塾の最大のメリットは、自分のペースに合わせて学習を進められることです。わからないところがあれば、その場で講師に質問し、理解できるまでじっくりと解説してもらえます。学校の授業でつまずいた部分まで遡って復習したり、逆に得意な科目はどんどん先取り学習を進めたりと、柔軟なカリキュ-ラム設定が可能です。

苦手科目の克服には特に高い効果を発揮します。 講師が子どもの表情や手元の動きを細かく観察しながら指導するため、どこでつまずいているのかを正確に把握し、根本的な原因から解決に導くことができます。人前で発言するのが苦手な子どもでも、リラックスして質問できる環境は大きな魅力です。

また、授業の日時を比較的自由に設定できる塾が多く、他の習い事や家庭の都合との両立がしやすい点もメリットと言えるでしょう。

デメリット

個別指導塾のデメリットとしてまず挙げられるのが、料金が集団指導塾に比べて高額になる傾向があることです。講師が生徒一人ひとりに費やす時間が長いため、これは避けられない側面です。特に、講師一人に生徒一人の完全マンツーマン形式は、最も料金が高くなります。

また、競争環境がないため、本人の学習意欲によっては、緊張感がなくなり、学習が受け身になってしまう可能性も指摘されています。周囲からの刺激を力に変えるタイプの子どもには、物足りなく感じられるかもしれません。

さらに、学習効果が担当講師の質や相性に大きく左右されるという点も重要です。指導力はもちろん、子どもとのコミュニケーションが円滑で、信頼関係を築ける講師に出会えるかどうかが、成果を大きく左右する鍵となります。

オンライン塾

オンライン塾は、パソコンやタブレット、スマートフォンなどを使い、インターネット経由で授業を受ける比較的新しい学習形態です。講師とリアルタイムでやり取りする「ライブ授業形式」と、あらかじめ録画された授業動画をいつでも視聴できる「映像授業形式」に大別されます。

メリット

オンライン塾の最大のメリットは、場所を選ばずに受講できる利便性の高さです。自宅が塾になるため、通塾にかかる時間や交通費が一切かからず、保護者の送迎の負担もありません。地方在住で近くに質の高い塾がない場合でも、都市部の有名講師の授業を受けることが可能です。

料金面でも、対面の塾に比べて費用を抑えられるケースが多いのが特徴です。特に、映像授業形式の塾は、月額数千円から利用できるサービスもあり、コストパフォーマンスに優れています。

また、録画機能がある場合、理解できなかった部分を何度も繰り返し視聴できるため、自分のペースで学習内容を定着させることができます。自分の都合の良い時間に学習できるため、他の習い事で忙しい子どもにも適しています。

デメリット

一方で、オンライン塾には自己管理能力が求められます。目の前に講師がいないため、集中力が途切れてしまったり、つい他のことをしてしまったりする可能性があります。学習を継続するには、子ども自身の強い意志と、保護者の適切なサポートが必要不可欠です。

また、安定したインターネット環境が必須であり、通信トラブルによって授業が中断してしまうリスクもあります。対面でのコミュニケーションが希薄になるため、講師への質問のしやすさや、仲間との一体感という点では、対面式の塾に劣る場合があります。モチベーションの維持が難しいと感じる子どももいるでしょう。

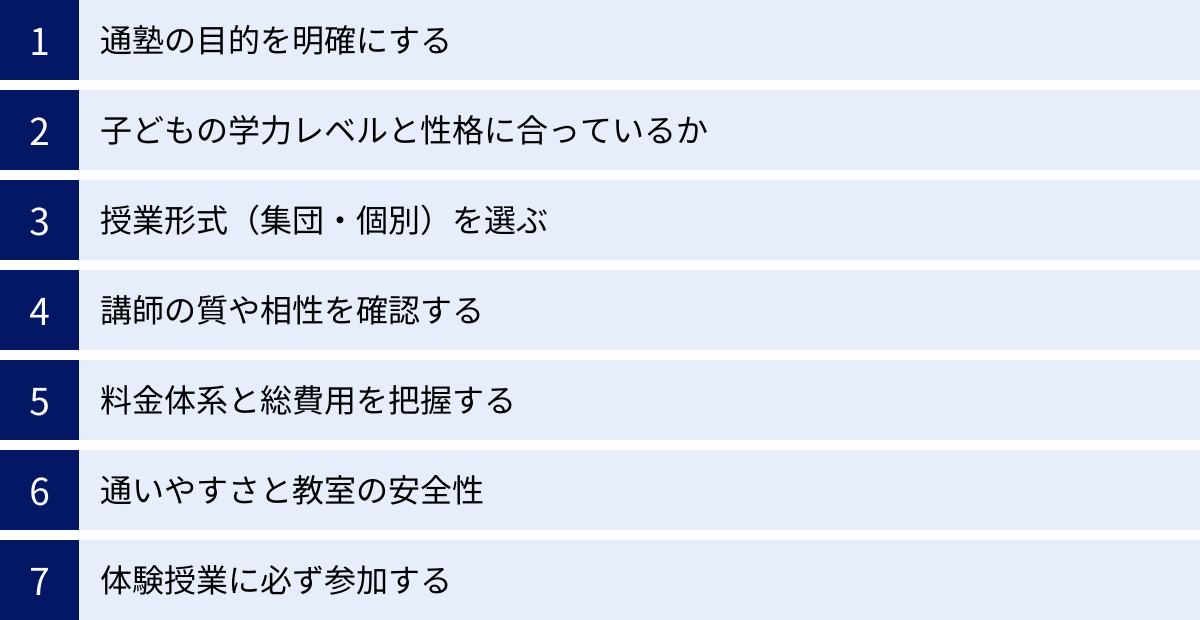

小学生の塾選びで失敗しないための7つのポイント

数ある塾の中から、お子様にぴったりの塾を選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、塾選びで後悔しないために、保護者が確認すべき7つのポイントを具体的に解説します。

① 通塾の目的を明確にする

塾選びを始める前に、最も重要なのは「何のために塾に通うのか」という目的を親子で共有し、明確にすることです。前述したように、塾に通う目的は「学校の授業の補習」「苦手科目の克服」「中学受験対策」「学習習慣の定着」など多岐にわたります。

この目的が曖ăpadăしていると、塾選びの軸がぶれてしまいます。例えば、本来は苦手な算数を克服したいのに、中学受験で有名な進学塾に入れてしまうと、授業のレベルが高すぎてついていけず、かえって算数嫌いを助長してしまうかもしれません。逆に、難関校を目指しているのに、補習がメインの塾を選んでしまうと、受験に必要な学力が身につかず、時間が無駄になってしまいます。

まずは、「学校のテストで平均点以上を取りたい」「算数の文章問題が解けるようになりたい」「〇〇中学校に合格したい」といった具体的な目標を設定しましょう。目的がはっきりすれば、集団指導がよいのか、個別指導がよいのか、どのようなコースがある塾を選ぶべきかといった、次のステップが自ずと見えてきます。

② 子どもの学力レベルと性格に合っているか

塾は、子ども自身が通う場所です。したがって、子どもの現在の学力レベルと、何より「性格」に合っているかどうかが、塾生活を成功させるための大きな鍵となります。

学力レベルについては、簡単すぎても退屈してしまいますし、難しすぎても自信を失ってしまいます。多くの塾では入塾テストや学力診断を実施しているので、まずは子どもの客観的な学力位置を把握し、レベルに合ったクラスやコースを提案してもらいましょう。

それ以上に重要なのが、子どもの性格との相性です。

- 負けず嫌いで競争が好きな子: 仲間と切磋琢磨できる集団指導塾で実力を伸ばせる可能性が高いです。

- マイペースでじっくり考えたい子: 自分のペースで進められる個別指導塾の方が、ストレスなく学習に取り組めるでしょう。

- 人見知りで大勢の前では質問できない子: 気軽に質問できる個別指導塾や、少人数制の塾が向いています。

- 周りに流されやすい子: 良い意味でライバルの影響を受ける集団指導塾か、逆に集中できる個別指導塾か、両方の可能性を検討する必要があります。

無理に合わない環境に入れてしまうと、子どもにとって塾が苦痛な場所になりかねません。体験授業などを通じて、子ども自身が「ここなら頑張れそう」と感じられるかどうかを最も重視しましょう。

③ 授業形式(集団・個別)を選ぶ

通塾の目的と子どもの性格がある程度見えてきたら、次は具体的な授業形式を選びます。主な選択肢は「集団指導」「個別指導」「オンライン塾」の3つです。

前章「小学生向け塾の主な種類と特徴」で解説した通り、それぞれに明確なメリット・デメリットがあります。

- 中学受験のように、同じ目標を持つ仲間と高いレベルで競い合いたいなら集団指導塾。

- 特定の苦手科目を自分のペースでじっくり克服したいなら個別指導塾。

- 通塾が難しい、費用を抑えたい、学習習慣をつけたいといった場合はオンライン塾も有力な選択肢です。

また、最近では集団指導と個別指導を組み合わせたコースや、通常授業は集団で、苦手科目は個別でフォローするといったハイブリッド型のサービスを提供する塾も増えています。一つの形式に固執せず、お子様の目的や状況に応じて、最適な組み合わせを検討する視点も大切です。

④ 講師の質や相性を確認する

どれだけ優れたカリキュラムや教材があっても、それを教える講師の質が低ければ、学習効果は上がりません。また、小学生にとっては、講師との人間的な相性も非常に重要です。

「講師の質」とは、単に学歴や指導経験だけでなく、以下のような要素が含まれます。

- 教務力: 子どもの「なぜ?」を引き出し、わかりやすく説明する力。

- コミュニケーション能力: 子どもの興味関心を引きつけ、やる気を起こさせる力。

- 熱意: 子どもの成長を心から願い、親身にサポートする姿勢。

「講師との相性」は、子どもが「この先生の言うことなら聞きたい」「この先生になら質問しやすい」と感じられるかどうかです。信頼できる講師との出会いは、勉強へのモチベーションを大きく左右します。

講師の質や相性を確認するためには、体験授業への参加が不可欠です。実際の授業の様子を見て、講師の話し方や生徒への接し方、クラス全体の雰囲気などを自分の目で確かめましょう。また、塾の責任者との面談で、講師の採用基準や研修制度について質問してみるのも良い方法です。

⑤ 料金体系と総費用を把握する

塾に通うには、当然ながら費用がかかります。家計への負担を考慮し、無理なく継続できる料金の塾を選ぶことが大切です。

注意すべきなのは、パンフレットやウェブサイトに大きく書かれている「月謝」だけを見て判断しないことです。塾には、月々の授業料以外にも様々な費用が発生します。

- 入塾金: 入塾時に一度だけ支払う費用。

- 教材費: 年間で使用するテキストや問題集代。

- 季節講習費: 夏期、冬期、春期に行われる特別講習の費用。特に受験学年では高額になる傾向があります。

- 模擬試験代: 定期的に行われるテストの受験料。

- 施設維持費・管理費: 教室の維持管理のための費用。

これらの費用を全て含めた「年間の総費用」を算出し、複数の塾で比較検討することが失敗しないための鉄則です。料金体系が不明瞭な塾は避け、何にいくらかかるのかを事前に詳しく説明してくれる、透明性の高い塾を選びましょう。

⑥ 通いやすさと教室の安全性

子どもが一人で、あるいは長期間通うことを考えると、通塾のしやすさと教室の安全性は非常に重要なチェックポイントです。

「通いやすさ」については、自宅からの距離や所要時間、交通手段を確認します。あまりに遠いと、通塾だけで疲れてしまい、肝心の授業に集中できなくなってしまいます。また、他の習い事との兼ね合いや、悪天候の日でも無理なく通えるかどうかも考慮しましょう。

「安全性」については、以下の点を確認すると安心です。

- 通塾路: 人通りが多く、明るい道を通って行けるか。夜間に暗く危険な場所はないか。

- 教室の立地: 繁華街の騒がしい場所や、治安に不安のあるエリアではないか。

- 建物の設備: 教室は整理整頓され、清潔か。自習室などの学習環境は整っているか。

- 安全対策: 入退室をメールで知らせるシステムがあるか。防犯カメラの設置や、災害時の避難経路は確保されているか。

特に低学年のうちは、保護者の送迎が基本になるかもしれませんが、学年が上がるにつれて一人で通う機会も増えます。子どもが安全に、そして安心して通える環境かどうかを、保護者の目で厳しくチェックしましょう。

⑦ 体験授業に必ず参加する

これまでに挙げた6つのポイントを総合的に判断するために、最も重要なアクションが「体験授業への参加」です。資料請求やウェブサイトの情報、説明会での話だけでは、塾の本当の姿は見えてきません。

体験授業に参加することで、以下のような多くの貴重な情報を得ることができます。

- 教室の雰囲気: 生徒たちは集中しているか、楽しそうか。活気はあるか。

- 講師の指導: 授業はわかりやすいか。生徒一人ひとりに気を配っているか。

- 他の生徒の様子: どんな子どもたちが通っているのか。子どもの学力レベルや雰囲気に合っているか。

- 子ども自身の反応: 授業を受けて「楽しかった」「わかりやすかった」「また来たい」と感じたか。

複数の塾の体験授業に参加し、比較検討することが理想です。最終的に塾を選ぶのは保護者ですが、実際に通うのは子ども自身です。子どもが「この塾に通いたい!」という前向きな気持ちになれるかどうかを、最終的な判断基準にすることが、塾選びを成功させる最大の秘訣と言えるでしょう。

【目的別】小学生におすすめの塾の選び方

塾選びのポイントがわかったところで、次は「自分の子どもの目的には、具体的にどんな塾を選べばいいの?」という疑問にお答えします。ここでは、代表的な4つの目的に沿って、最適な塾のタイプと選び方のポイントを解説します。

学校の授業の補習・苦手克服が目的なら

学校の授業内容を定着させたい、特定の苦手科目を克服したいという目的の場合、第一候補となるのは「個別指導塾」です。

個別指導塾の最大の強みは、生徒一人ひとりの理解度に合わせて、学習プランを柔軟に組める点にあります。なぜその問題が解けないのか、どこでつまずいているのかを講師が丁寧に見極め、必要であれば前の学年の内容にまで遡って指導してくれます。この「さかのぼり学習」は、集団指導塾では難しい、個別指導ならではのメリットです。

また、人前で質問するのが苦手な子どもでも、マンツーマンに近い環境であれば気軽に疑問点を解消できます。 「わかるまで、できるまで」じっくり付き合ってくれるため、子どもは自信を取り戻しやすく、学習へのポジティブな姿勢を育むことができます。

もちろん、集団指導塾の中にも「補習コース」や「基礎学力定着コース」などを設けている場合があります。学校の教科書に準拠したカリキュラムで、基礎・基本を徹底的に反復するスタイルの塾であれば、補習目的でも効果が期待できるでしょう。この場合、クラスの人数が比較的少ない「少人数制」の集団指導塾を選ぶと、講師の目が行き届きやすく安心です。

【選び方のポイント】

- 個別指導塾を最優先に検討する。

- つまずきの原因を分析し、さかのぼり学習に対応してくれるか確認する。

- 質問しやすい雰囲気か、講師との相性は良いかを体験授業でチェックする。

- 集団指導を選ぶなら、補習コースがあり、少人数制の塾を選ぶ。

中学受験対策が目的なら

難関私立・国立中学や公立中高一貫校への合格を目指す場合、選択肢の基本は「中学受験専門の集団指導塾」となります。

中学受験は、学校の勉強とは全く異なる専門的な知識とテクニックが求められる世界です。大手進学塾は、長年にわたる指導実績から、各中学校の出題傾向や入試制度に関する膨大なデータを蓄積しており、その分析に基づいた質の高いカリキュラムと教材を提供しています。

志望校別のコース設定、頻繁に行われる模擬試験による実力測定、同じ目標を持つ仲間たちとの競争環境など、合格を勝ち取るために最適化された環境が用意されているのが最大の強みです。入試に関する最新情報や、保護者向けの説明会なども充実しており、家庭学習の進め方や併願校の選び方など、学習面以外でも手厚いサポートが受けられます。

ただし、集団指導塾の授業についていくのが難しい場合や、特定の弱点科目を集中的に強化したい場合には、個別指導塾を併用する「ダブルスクール」という選択肢も有効です。集団塾で全体のペースを掴みつつ、個別指導で弱点を補強することで、より万全な対策が可能になります。

【選び方のポイント】

- 中学受験の合格実績が豊富な集団指導塾を選ぶ。

- 志望校のレベルや傾向に合ったコースがあるか確認する。

- 模擬試験の頻度や、進路指導のサポート体制をチェックする。

- 必要に応じて、個別指導塾との併用も検討する。

学習習慣を身につけるのが目的なら

「毎日机に向かう習慣をつけさせたい」「勉強のやり方を身につけさせたい」という目的の場合、指導形式よりも「学習管理のサポート体制」を重視して塾を選ぶことが重要です。

集団指導塾、個別指導塾、オンライン塾のいずれの形式でも、学習習慣の定着をサポートすることは可能です。重要なのは、宿題の出し方や管理、家庭学習の計画立案などを、どれだけ手厚くサポートしてくれるかという点です。

例えば、毎週の学習計画を講師と一緒に立ててくれる塾、宿題の進捗を細かくチェックしてくれる塾、自習室が完備されておりいつでも質問できる環境がある塾などが考えられます。個別指導塾であれば、勉強そのものだけでなく、ノートの取り方や暗記のコツといった「学習方法」の指導に力を入れているところも多くあります。

また、継続することが何よりも大切なので、「通いやすさ」も重要な選定基準になります。自宅から近く、子どもが負担なく通える塾を選びましょう。この点では、送迎不要のオンライン塾も有力な選択肢です。ゲーム感覚で取り組めるアプリや、アバターを使った楽しい授業など、子どものモチベーションを維持する工夫が凝らされているサービスも多くあります。

【選び方のポイント】

- 宿題の管理や学習計画のサポートが手厚い塾を選ぶ。

- 自習室の有無や、質問対応の体制を確認する。

- 子どもが無理なく、楽しく継続できる「通いやすさ」を重視する。

- オンライン塾の活用も視野に入れる。

英語やプログラミングを学びたいなら

2020年度から小学校でプログラミング教育が必修化され、英語も高学年では教科化されるなど、従来の国語・算数・理科・社会以外のスキルへの関心も高まっています。

これらの新しいスキルを専門的に学びたい場合、「専門コースを持つ学習塾」や「特定の教科に特化した専門スクール」を選ぶのが最適です。

英語であれば、ネイティブ講師による指導や、4技能(聞く・話す・読む・書く)をバランスよく伸ばすカリキュラムを持つ塾がおすすめです。将来の大学入試改革も見据え、英検などの資格取得をサポートしてくれる塾も人気があります。

プログラミングに関しても、ロボットプログラミングやゲーム制作など、子どもの興味を引き出す多彩なコースを提供するスクールが増えています。論理的思考力や問題解決能力といった、これからの時代に不可欠な力を遊び感覚で育むことができます。

これらの専門分野は、通常の学習塾が片手間で提供しているコースよりも、その分野を専門に扱うスクールのほうが、カリキュラムの質や講師の専門性が高い傾向にあります。体験授業に積極的に参加し、どのような内容を学べるのか、子どもが興味を持って取り組めそうかを確認しましょう。

【選び方のポイント】

- 英語やプログラミングの専門コースがある塾や、専門スクールを検討する。

- 講師の専門性や、カリキュラムの内容を重視する。

- 英検対策や、ロボット大会への出場など、明確な目標設定があるか確認する。

- 子どもが「楽しそう!」と興味を持つかどうかを最優先する。

【2024年最新】小学生におすすめの塾ランキング15選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、全国的に知名度が高く、実績のある小学生向け塾を15選、ランキング形式で紹介します。各塾の特徴やおすすめの目的をまとめましたので、ぜひ塾選びの参考にしてください。

(※各塾の情報は2024年5月時点の公式サイト等に基づいています。最新の情報は各塾の公式サイトでご確認ください。)

| 塾名 | 主な特徴 | 授業形式 | おすすめの目的 |

|---|---|---|---|

| SAPIX小学部 | 難関中学受験に特化した思考力・記述力重視のカリキュラム | 集団指導 | 難関私立・国立中学受験 |

| 早稲田アカデミー | 熱血指導と豊富な演習量。「本気でやる子を育てる」 | 集団指導 | 難関校受験、競争環境で伸びる子 |

| 日能研 | 中学受験の老舗。膨大なデータと「未来への学び」を重視 | 集団指導 | 中堅〜難関校受験、思考力を養いたい |

| 四谷大塚 | 中学受験のスタンダード教材「予習シリーズ」を開発 | 集団指導 | 自宅学習と塾を両立させたい(IT授業) |

| 栄光ゼミナール | 少人数制のグループ指導と個別指導を組み合わせられる | 集団指導・個別指導 | 自分のスタイルで学びたい、中学受験・補習 |

| TOMAS | 講師1人に生徒1人の完全マンツーマン個別指導 | 個別指導 | 難関校受験の個別対策、苦手克服 |

| 個別教室のトライ | 全国No.1の校舎数。AIを活用した学習診断も特徴 | 個別指導・オンライン | 苦手克服、学習習慣定着 |

| 東京個別指導学院・関西個別指導学院 | ベネッセグループ。一人ひとりに合わせたオーダーメイドの学習計画 | 個別指導 | 苦手克服、自分のペースでの学習 |

| 明光義塾 | 「つきっきり」ではない個別指導で自立学習を促す | 個別指導 | 学習習慣定着、自ら考える力を養う |

| 臨海セミナー | 神奈川県地盤。中学受験から高校受験まで幅広く対応 | 集団指導・個別指導 | 地域密着、中学受験・高校受験・補習 |

| 市進学院 | 「めんどうみ合格主義」。少人数制で丁寧な指導が特徴 | 集団指導・個別指導 | 補習、中学受験、面倒見の良さを求める |

| 湘南ゼミナール | オリジナル指導法「QE授業」。思考力を刺激し挙手を促す | 集団指導 | 公立中高一貫校対策、思考力育成 |

| スタディサプリ小学講座 | カリスマ講師の映像授業が見放題。圧倒的低価格 | オンライン(映像) | 学習習慣定着、基礎固め、先取り学習 |

| Z会 小学生コース | 質の高い教材で思考力を養成。通信教育の老舗 | 通信教育・オンライン | 思考力育成、ハイレベルな学習 |

| 進研ゼミ小学講座 | 「コラショ」でお馴染み。楽しく学習習慣を定着 | 通信教育・オンライン | 学習習慣定着、基礎学力向上 |

① SAPIX小学部

難関中学受験の最高峰。思考力を鍛え抜く本格派進学塾

開成、麻布、桜蔭など、最難関中学校への圧倒的な合格実績を誇る中学受験専門塾です。授業は、生徒に考えさせ、議論させることを重視した「討論式」が特徴。復習中心の学習サイクルと、緻密に練られたオリジナル教材「サピックスメソッド」により、単なる知識の暗記ではなく、物事の本質を捉える思考力と、それを表現する記述力を徹底的に鍛え上げます。入室テストの難易度も高く、学習意欲の高い生徒が集まるハイレベルな環境です。

参照:SAPIX小学部 公式サイト

② 早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」熱血指導で志望校合格へ

「ワセアカ」の愛称で知られ、体育会系とも称される熱のこもった指導スタイルが特徴の進学塾です。講師陣の情熱的な声かけや、クラスの一体感を高める雰囲気づくりで、生徒の競争心を刺激し、モチベーションを最大限に引き出します。豊富な演習量をこなし、ライバルと競い合いながら学力を伸ばしたい、エネルギッシュな子どもに向いています。難関中学への合格実績も豊富です。

参照:早稲田アカデミー 公式サイト

③ 日能研

中学受験のパイオニア。豊富なデータと「未来への学び」

長年の歴史を持つ中学受験の専門塾で、「シカクいアタマをマルくする」のキャッチフレーズでもお馴染みです。全国最大級の公開模試「全国公開実力テスト」を実施しており、その膨大なデータに基づいた正確な学力分析と進路指導に定評があります。知識を詰め込むだけでなく、子どもたちが自ら考え、学び続ける姿勢を育む「未来への学び」を教育理念に掲げています。

参照:日能研 公式サイト

④ 四谷大塚

中学受験の王道教材「予習シリーズ」を開発

中学受験のバイブルとも言われる教材「予習シリーズ」を開発したことで有名な塾です。この教材は、他の多くの塾でも採用されており、その質の高さは折り紙付きです。週に一度の「週テスト」で学習内容の定着度を測り、効率的な学習サイクルを確立します。直営校舎のほか、「四谷大塚NET」という映像授業システムもあり、自宅で質の高い授業を受けられるのも魅力です。

参照:四谷大塚 公式サイト

⑤ 栄光ゼミナール

少人数指導と個別指導、選べる学習スタイル

集団指導、個別指導、オンライン指導と多様な学習スタイルを提供しており、子どもの目的や性格に合わせて最適な形を選べるのが最大の魅力です。集団指導は10名前後の少人数制で、講師と生徒の距離が近いのが特徴。中学受験対策から学校の補習、公立中高一貫校対策まで、幅広いニーズに対応するコースが設置されています。個別指導と組み合わせることも可能です。

参照:栄光ゼミナール 公式サイト

⑥ TOMAS

完全1対1のマンツーマン指導。個別指導の進学塾

「個別指導でありながら、進学塾」という独自のポジションを確立。講師一人に対し生徒一人の完全マンツーマン指導を徹底しています。生徒一人ひとりのために作られるオーダーメイドのカリキュラムで、志望校のレベルから逆算し、合格に必要な学力を最短距離で身につけることを目指します。集団塾のフォローから最難関校受験まで、あらゆる個別ニーズに対応可能です。

参照:TOMAS 公式サイト

⑦ 個別教室のトライ

全国展開する個別指導のパイオニア

家庭教師のトライから生まれた個別指導塾で、全国に多数の教室を展開しています。長年の指導経験から生まれた独自の学習法「トライ式学習法」や、AIによる学習診断を活用し、生徒一人ひとりの苦手や課題を効率的に克服します。専任の教育プランナーが学習計画を管理し、目標達成までをサポートする体制も整っています。

参照:個別教室のトライ 公式サイト

⑧ 東京個別指導学院・関西個別指導学院

ベネッセグループの安心感。オーダーメイドの個別指導

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、首都圏と関西圏を中心に展開しています。講師1人に対して生徒は最大2人まで。対話を通じて自分で考える力を引き出すコーチング指導を取り入れています。一人ひとりの目標、学力、性格に合わせてオーダーメイドでカリキュラムを作成し、豊富な情報力で進路指導も手厚くサポートしてくれます。

参照:東京個別指導学院 公式サイト、関西個別指導学院 公式サイト

⑨ 明光義塾

「YDK(やれば・できる・子)」でおなじみ。自立学習を促す個別指導

「つきっきり」ではない、生徒が自分で考える時間(演習時間)を重視した独自の個別指導スタイルが特徴です。講師がヒントを与えながら、生徒自身が答えにたどり着くプロセスを大切にすることで、将来にわたって役立つ「自立学習の力」を育みます。全国に教室があり、地域に密着した指導を行っています。

参照:明光義塾 公式サイト

⑩ 臨海セミナー

神奈川県を基盤に展開。多彩なコース設定が魅力

神奈川県を中心に、首都圏で大きなシェアを持つ総合学習塾です。中学受験、高校受験、大学受験まで一貫して指導を行っており、小学生向けには中学受験コースのほか、公立中学進学準備コース、公立中高一貫校対策コースなど、多彩なコースが用意されています。集団指導と個別指導の両方を展開しており、目的に合わせて選べます。

参照:臨海セミナー 公式サイト

⑪ 市進学院

「めんどうみ合格主義」を掲げる丁寧な指導

「めんどうみ合格主義」をスローガンに、生徒一人ひとりへの丁寧なサポートを徹底している塾です。少人数クラスでの双方向授業や、家庭学習のサポート、個別フォローなど、手厚い指導体制に定評があります。中学受験から高校受験、大学受験まで幅広く対応。安心して子どもを任せられる塾を探している家庭におすすめです。

参照:市進学院 公式サイト

⑫ 湘南ゼミナール

独自の「QE授業」で思考力を鍛える

講師がテキストを使わずに、生徒との対話形式でテンポよく授業を進める独自の「QE(Quick Exercise)授業」が最大の特徴です。この授業スタイルにより、生徒の集中力と思考力を最大限に引き出し、挙手を促すことで積極的な学習姿勢を育みます。特に公立トップ校や公立中高一貫校の対策に強みを持ちます。

参照:湘南ゼミナール 公式サイト

⑬ スタディサプリ小学講座

圧倒的なコストパフォーマンスを誇るオンライン学習

リクルートが提供するオンライン学習サービス。選び抜かれたプロ講師陣による質の高い映像授業が、月額2,178円(税込)という低価格で見放題という、圧倒的なコストパフォーマンスが魅力です。学校の予習・復習から中学受験レベルの応用問題まで、幅広いレベルに対応。自分のペースで学習を進めたい子や、学習習慣のきっかけづくりに最適です。

参照:スタディサプリ小学講座 公式サイト

⑭ Z会 小学生コース

質の高い教材で「本物の学力」を養成

通信教育の老舗として、教材の質の高さに定評があるZ会。単なる知識の暗記に留まらず、物事の本質を理解し、論理的に考える力を養うことを重視した良質な問題が特徴です。タブレットコースとテキストコースがあり、中学受験コースも設置されています。自宅でハイレベルな学習に取り組みたい家庭に適しています。

参照:Z会 小学生コース 公式サイト

⑮ 進研ゼミ小学講座

「コラショ」と共に、楽しく学習習慣を定着

ベネッセコーポレーションが提供する、小学生向け通信教育の代名詞的存在です。キャラクター「コラショ」と一緒に楽しく学べる教材や、赤ペン先生による丁寧な添削指導で、子どもの学習意欲を引き出し、毎日の学習習慣を自然に身につけさせます。基礎学力の定着を主眼としており、勉強に苦手意識を持つ子どもでも始めやすいのが特徴です。

参照:進研ゼミ小学講座 公式サイト

小学生の塾にかかる費用の相場

塾選びにおいて、費用は避けて通れない重要な要素です。ここでは、塾の形態別に月謝の相場や、月謝以外に必要となる費用について解説します。年間でどれくらいの費用がかかるのか、全体像を把握しておきましょう。

(※下記は一般的な相場であり、地域や塾、コースによって大きく異なります。あくまで目安としてお考えください。)

集団指導塾の月謝相場

集団指導塾の月謝は、学年やコースによって変動します。一般的に、低学年よりも高学年、補習コースよりも中学受験コースの方が高額になります。

- 小学1〜3年生(補習・基礎): 月額 10,000円〜20,000円程度

- 小学4〜6年生(補習・基礎): 月額 15,000円〜30,000円程度

- 小学4〜5年生(中学受験): 月額 30,000円〜50,000円程度

- 小学6年生(中学受験): 月額 50,000円〜70,000円程度

特に、中学受験コースの小学6年生になると、通常授業に加えて志望校別特訓などが加わるため、月謝は高額になる傾向があります。

個別指導塾の月謝相場

個別指導塾の料金は、週に何回通うか、1コマの授業時間は何分か、そして講師1人に対して生徒が何人か、によって大きく変わります。

- 講師1人 対 生徒2〜3人(週1回/80〜90分): 月額 15,000円〜25,000円程度

- 講師1人 対 生徒1人(週1回/80〜90分): 月額 20,000円〜40,000円程度

週2回、週3回と通う回数を増やせば、料金は単純に2倍、3倍となっていきます。苦手科目だけを週1回受講するのか、複数の科目を受講するのかによって、月々の負担は大きく変動します。完全マンツーマン指導は最も手厚いサポートが受けられますが、その分料金も最も高くなります。

オンライン塾の月謝相場

オンライン塾の料金は、サービス形態によって価格帯が大きく異なります。

- 映像授業形式(録画された授業を視聴): 月額 2,000円〜5,000円程度

- スタディサプリなどが代表例で、非常にリーズナブルです。

- ライブ授業形式(リアルタイムで授業に参加):

- 集団指導型:月額 10,000円〜30,000円程度

- 個別指導型:対面の個別指導塾と同等か、やや安価な傾向。月額 15,000円〜40,000円程度

手軽に始められる映像授業から、対面と遜色ないサポートを受けられる個別指導まで、予算と目的に応じて幅広い選択肢があるのがオンライン塾の特徴です。

月謝以外にかかる費用(入塾金・教材費など)

塾選びで最も注意したいのが、この「月謝以外にかかる費用」です。これらの費用を見落としていると、年間の総額が予想を大きく上回ってしまうことがあります。

| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 入塾金 | 10,000円~30,000円 | 入塾時に一度だけ支払う。キャンペーンで無料になることも。 |

| 教材費 | 20,000円~50,000円(年間) | テキスト、問題集、資料集など。学年やコースで変動。 |

| 季節講習費 | 50,000円~300,000円(年間) | 夏期・冬期・春期講習の合計。特に受験学年の夏期講習は高額。 |

| 模試・テスト代 | 3,000円~5,000円(1回あたり) | 年に数回実施される。受験学年は回数が増える。 |

| 施設維持費・その他 | 1,000円~3,000円(月額) | 教室の光熱費や維持管理費、システム利用料など。 |

特に中学受験をする場合、小学6年生の年間総費用は100万円を超えることも珍しくありません。 塾に問い合わせる際には、必ず月謝だけでなく、これらの諸費用を含めた年間のトータル費用を確認し、複数の塾で比較検討することが賢明です。

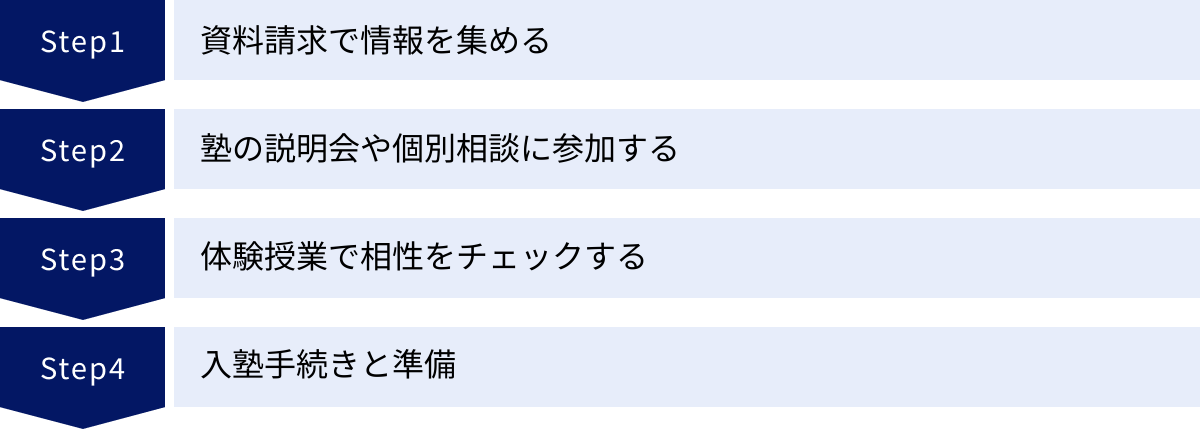

塾を決めてから入塾するまでの4ステップ

気になる塾を見つけ、比較検討を終えたら、いよいよ入塾に向けて具体的な手続きを進めていきます。ここでは、情報収集から入塾手続き完了までの流れを、4つのステップに分けて解説します。

① ステップ1:資料請求で情報を集める

まずは、少しでも興味を持った塾があれば、複数の塾から積極的に資料請求をしましょう。 ウェブサイトだけではわからない、詳細なコース内容や料金体系、年間のカリキュラムの流れなどを比較検討することができます。

多くの塾では、公式サイトの専用フォームから簡単に資料を請求できます。この段階では選択肢を絞りすぎず、3〜5つ程度の塾から資料を取り寄せてみるのがおすすめです。資料が届いたら、以下の点を中心に比較してみましょう。

- 教育理念や指導方針:家庭の教育方針と合っているか。

- コース設定:子どもの目的に合ったコースがあるか。

- 料金体系:月謝以外の諸費用が明記されているか。

- 合格実績:特に中学受験の場合は重要な指標。

- 時間割:通塾可能な時間帯か、他の習い事と両立できるか。

② ステップ2:塾の説明会や個別相談に参加する

資料を比較検討し、候補が2〜3校に絞れたら、次は塾が開催する説明会や個別相談会に参加します。ここでは、資料だけでは伝わらない塾の雰囲気や、教育方針のより深い部分を理解することができます。

説明会では、塾の責任者や担当者が直接、指導システムやカリキュ-ラムについて説明してくれます。 多くの保護者が参加しているので、他の家庭がどのような点に関心を持っているのかを知る機会にもなります。

個別相談会は、より具体的に家庭の状況や子どもの学習に関する悩みを相談できる貴重な機会です。事前に質問したいことをリストアップしておくと、時間を有効に使えます。例えば、以下のような質問を準備しておくと良いでしょう。

- 「うちの子は〇〇が苦手なのですが、どのような指導をしてもらえますか?」

- 「宿題の量はどれくらいですか?家庭でのサポートはどの程度必要ですか?」

- 「講師の変更は可能ですか?」

③ ステップ3:体験授業で相性をチェックする

塾選びのプロセスにおいて、この体験授業が最も重要なステップです。 保護者と子どもが一緒に参加し、実際の授業の様子や教室の雰囲気を肌で感じましょう。

【保護者のチェックポイント】

- 講師の教え方はわかりやすいか、生徒の興味を引きつけているか。

- 教室は清潔で、学習に集中できる環境か。

- 他の生徒はどのような様子か。授業に真剣に取り組んでいるか。

- 塾全体のスタッフの対応は丁寧か。

【子どものチェックポイント】

- 授業は楽しかったか、わかりやすかったか。

- 先生は質問しやすそうだったか。

- 教室の雰囲気は自分に合っていると感じたか。

- 「この塾に通ってみたい」と思えたか。

体験後には、必ず子どもの感想をじっくりと聞いてあげてください。保護者が「良い塾だ」と思っても、子ども自身が乗り気でなければ、長続きしません。 子どもの「行きたい!」という気持ちを何よりも尊重することが、最終的な決定の鍵となります。

④ ステップ4:入塾手続きと準備

体験授業を経て、親子で「この塾に決める」という合意ができたら、いよいよ入塾手続きに進みます。塾の窓口で、入塾申込書に必要事項を記入し、提出します。

手続きの際には、以下の点を確認しましょう。

- 初期費用の内訳と支払い方法:入塾金、初月の月謝、教材費など。

- 提出が必要な書類:口座振替依頼書、成績表のコピーなど。

- 初回授業日と持ち物:筆記用具、ノート、教材など。

手続きが完了したら、教材を受け取り、通塾用のバッグなどを準備します。初回授業に向けて、子どもが期待と不安を抱いているかもしれません。「いよいよ始まるね!頑張ろうね!」と前向きな言葉をかけ、新しいスタートを応援してあげましょう。

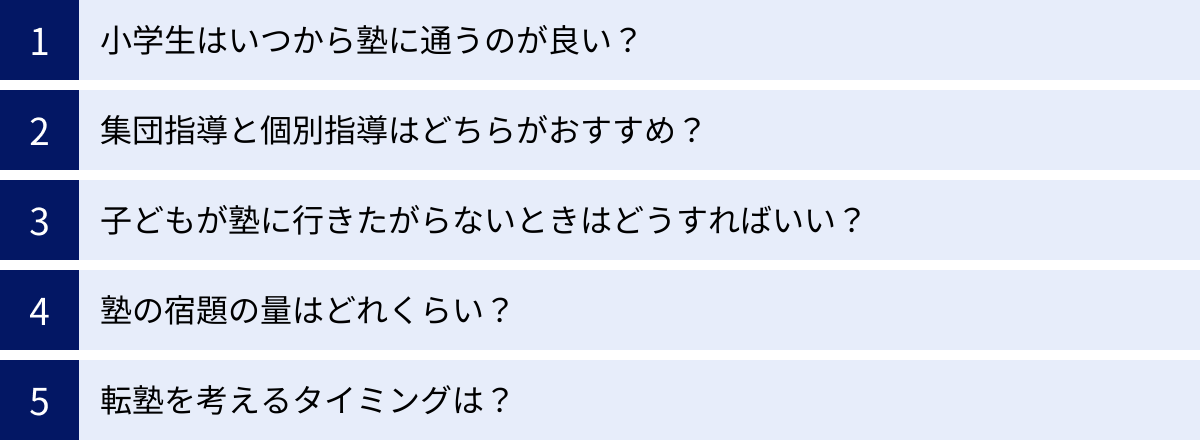

小学生の塾選びに関するよくある質問

最後に、小学生の塾選びに関して、保護者の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q1. 小学生はいつから塾に通うのが良い?

A. 一概に「この学年からが良い」という正解はなく、塾に通う目的によって最適な時期は異なります。

- 中学受験が目的の場合: 多くの進学塾では、新小学4年生(小学3年生の2月)から本格的な受験カリキュラムがスタートします。このタイミングで入塾するのが一般的です。難関校を目指す場合は、低学年から準備を始める家庭もあります。

- 学習習慣の定着や学校の補習が目的の場合: 特に決まった時期はありません。子どもが「学校の授業がわからない」と感じ始めたときや、学習習慣の乱れが気になったときが、検討を始めるタイミングと言えるでしょう。低学年のうちから楽しく通える塾で学ぶ習慣をつけておくのも良い方法です。

- 苦手科目の克服が目的の場合: 苦手意識が固まってしまう前に、できるだけ早く対処することが望ましいです。つまずきに気づいた時点ですぐに相談できる塾を探しましょう。

焦って早くから通わせる必要はありませんが、情報収集は早めに始めておき、お子様と家庭にとってのベストタイミングを逃さないようにすることが大切です。

Q2. 集団指導と個別指導はどちらがおすすめ?

A. お子様の性格、学力、そして塾に通う目的によって、どちらがおすすめかは変わります。

- 集団指導がおすすめのケース:

- 負けず嫌いで、仲間と競い合うことでやる気が出る子。

- ある程度の基礎学力があり、授業のペースについていける子。

- 中学受験など、明確な目標に向かって体系的に学びたい場合。

- 個別指導がおすすめのケース:

- マイペースで、自分のペースでじっくり学習したい子。

- 大勢の前で質問するのが苦手な子。

- 特定の苦手科目を、根本から徹底的に克服したい場合。

- 集団塾の授業のフォローアップをしたい場合。

どちらか一方に決めつけるのではなく、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、お子様に合うのはどちらの環境かを考えることが重要です。両方の体験授業を受けてみて、お子様の反応を見るのが最も確実な方法です。

Q3. 子どもが塾に行きたがらないときはどうすればいい?

A. まず、無理強いは絶対に避けましょう。 無理やり通わせても学習効果は上がらず、かえって勉強嫌いを加速させてしまう可能性があります。

最初にすべきことは、なぜ行きたくないのか、子どもの話をじっくりと聞くことです。理由によって対処法は異なります。

- 「勉強が嫌い・難しい」: 塾のレベルが合っていない可能性があります。もっと基礎的な内容を扱う塾や、ゲーム感覚で学べる楽しい雰囲気の塾の体験を提案してみましょう。

- 「友達と遊ぶ時間がない」: 通塾の曜日や時間を見直し、遊びの時間も確保できるようスケジュールを調整してあげましょう。

- 「先生が怖い・合わない」: 塾に相談して、講師の変更を依頼できるか確認してみましょう。それが難しい場合は、転塾も視野に入れる必要があります。

- 「なんとなく行きたくない」: 明確な理由がない場合は、塾に通うことで得られるメリット(例:テストの点数が上がって褒められる、難しい問題が解けるようになって楽しい)を具体的に話したり、小さな目標(例:漢字テストで100点を取る)を一緒に設定したりして、モチベーションを高める手助けをしてあげましょう。

塾はあくまで子どものためのものです。 子どもの気持ちに寄り添い、親子で納得できる解決策を探すことが大切です。

Q4. 塾の宿題の量はどれくらい?

A. 塾やコースによって、宿題の量は大きく異なります。

一般的に、中学受験を目的とする進学塾は、授業内容の定着と応用力の養成のため、宿題の量は多くなる傾向があります。毎日1〜2時間の家庭学習が必要になることも珍しくありません。

一方、学校の補習を目的とする塾では、宿題は学校の授業の復習が中心となり、量は比較的少なめで、30分程度で終わる場合が多いでしょう。

入塾前に、宿題の平均的な量や、それをこなすのにかかる時間の目安を確認しておくことが重要です。もし、入塾後に宿題の量が多すぎて子どもがこなしきれない場合は、一人で抱え込ませずに、すぐに塾の講師に相談しましょう。宿題の量を調整してくれたり、効率的な進め方をアドバイスしてくれたりするはずです。

Q5. 転塾を考えるタイミングは?

A. いくつかのサインが見られたら、転塾を検討するタイミングかもしれません。

- 成績が伸び悩んでいる: 長期間通っているにもかかわらず、テストの点数が上がらない、あるいは下がっている場合、現在の塾の指導方針がお子様に合っていない可能性があります。

- 子どもが塾に行くのを明らかに嫌がる: 「お腹が痛い」などと言い訳をして休みたがったり、表情が暗かったりする場合、塾で何らかのストレスを抱えているサインかもしれません。

- 塾の目的が変わった: 当初は「学校の補習」目的だったが、本人が「中学受験に挑戦したい」と言い出した場合など、目的が変われば最適な塾も変わります。

- 講師や教室の対応に不満がある: 相談しても改善が見られない、質問しづらい雰囲気があるなど、保護者として信頼できない点がある場合も検討の対象です。

ただし、転塾には、新しい環境に慣れるまでのストレスや、再度入塾金がかかるなどのデメリットもあります。まずは現在の塾に相談して改善を試み、それでも状況が変わらない場合に、次の選択肢として慎重に検討するのが良いでしょう。

まとめ:子どもの目的と性格に合った最適な塾を選ぼう

小学生の塾選びは、子どもの学習意欲や将来の可能性に大きな影響を与える重要な決断です。情報が溢れる中で、どの塾が最適かを見極めるのは簡単なことではありません。

しかし、最も大切なことは非常にシンプルです。それは、「何のために塾に通うのか」という目的を明確にし、「子どもの性格や学力に合っているか」という視点を常に持ち続けることです。

この記事で解説した「失敗しないための7つのポイント」を、もう一度おさらいしましょう。

- 通塾の目的を明確にする

- 子どもの学力レベルと性格に合っているか

- 授業形式(集団・個別)を選ぶ

- 講師の質や相性を確認する

- 料金体系と総費用を把握する

- 通いやすさと教室の安全性

- 体験授業に必ず参加する

これらのポイントを一つひとつ丁寧にチェックしていくことで、選択肢は自然と絞られていきます。そして最終的には、資料や評判だけでなく、体験授業に参加して、お子様自身が「ここなら頑張れそう」「通うのが楽しみ」と感じられるかどうかを決め手とすることが、後悔のない塾選びに繋がります。

塾は、子どもの学力を伸ばすための強力なツールですが、万能ではありません。塾に通わせるだけで安心するのではなく、家庭での励ましやサポート、そして何よりも子どもとの対話を大切にしながら、親子で二人三脚となって目標に向かっていく姿勢が不可欠です。

この記事が、お子様にとって最高の学習環境を見つけるための一助となれば幸いです。