大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となります。そして、その険しい道のりを乗り越えるためのパートナーとして「塾」や「予備校」を検討する人は少なくありません。しかし、いざ塾に通おうと思っても、「一体いつから始めるのがベストなのだろうか?」という疑問が頭をよぎります。高1からじっくり始めるべきか、部活が落ち着く高2からか、それとも受験本番の高3からで間に合うのか。

この問いに唯一絶対の正解はありません。なぜなら、最適なタイミングは一人ひとりの志望校、現在の学力、そして学習スタイルによって大きく異なるからです。早く始めれば有利な側面もあれば、目的意識が低いままでは時間と費用を浪費してしまう可能性もあります。逆に、スタートが遅くても、明確な目標と正しい戦略があれば逆転合格を掴むことも可能です。

この記事では、大学受験における塾の役割を多角的に分析し、「いつから塾に通うべきか」という根源的な問いに対して、学年別のメリット・デメリット、判断基準、そして具体的な塾選びのポイントまで、網羅的に解説していきます。大学受験という長いマラソンを走り抜くために、自分にとって最高のスタートを切るタイミングはいつなのか。この記事を読み終える頃には、その答えが見つかっているはずです。

目次

大学受験で塾に通う高校生の割合は?

大学受験を意識し始めると、周りの友人たちが次々と塾に通い始める様子を見て、「自分も通った方が良いのだろうか」と焦りを感じるかもしれません。実際に、どれくらいの高校生が塾や予備校を利用しているのでしょうか。

この問いに答える上で参考になるのが、文部科学省が定期的に実施している「子供の学習費調査」です。この調査は、保護者が子供の学校教育や学校外活動のためにどれくらいの費用を支出しているかを明らかにするもので、塾や家庭教師などの「補助学習費」に関するデータも含まれています。

最新の調査結果の一つである「令和3年度子供の学習費調査」を見ると、高校生の学習塾費の支出状況がわかります。この調査によると、年間で学習塾費を支出した公立高校生の割合は39.4%、私立高校生では44.7%となっています。これは、学年を問わず全高校生を対象とした平均値ですが、およそ10人のうち4人の高校生が何らかの形で塾を利用していることを示しています。

参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」

この数字は、学年が上がるにつれて増加する傾向にあります。特に大学受験を目前に控えた高校3年生では、この割合はさらに高くなると考えられます。なぜ、これほど多くの高校生が塾を利用するのでしょうか。その背景には、いくつかの複合的な要因が考えられます。

第一に、大学入試制度の複雑化と多様化が挙げられます。かつては一般選抜(いわゆる一般入試)が主流でしたが、現在では総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜など、入試方式が多岐にわたっています。これらの入試では、学力試験だけでなく、小論文、面接、プレゼンテーション、活動報告書など、多角的な評価が求められます。評定平均も重要になるため、高校1年生からの定期テスト対策がそのまま大学受験に直結するケースも少なくありません。このような複雑な入試制度に対応するためには、学校の授業だけではカバーしきれない対策が必要となり、専門的なノウハウを持つ塾や予備校への需要が高まっているのです。

第二に、学習内容の高度化です。高校の学習指導要領は改訂が重ねられ、思考力や判断力、表現力を問う問題が増加しています。特に、大学入学共通テストでは、単なる知識の暗記だけでは太刀打ちできない、読解力や情報処理能力を要する問題が多く出題されます。こうした新しい傾向の問題に対応するための演習や、効果的な解法テクニックを学ぶ場として、塾の役割が大きくなっています。

第三に、受験をめぐる情報戦の激化も無視できません。各大学・学部別の詳細な出題傾向、最新の入試変更点、併願校の戦略的な選び方など、大学受験を有利に進めるためには膨大な情報が必要です。個人でこれらの情報をすべて収集し、分析するのは非常に困難です。塾や予備校は、長年のデータ蓄積と分析力に基づいた質の高い情報を提供してくれるため、情報格差を埋めるための手段として活用されています。

もちろん、「塾に通わなければ大学に合格できない」というわけではありません。塾に通わずに難関大学に合格する生徒も数多く存在します。しかし、多くの高校生が塾を利用しているという事実は、それだけ塾が大学受験において有効な選択肢の一つとして認識されていることの表れと言えるでしょう。

重要なのは、周りが通っているからという理由だけで安易に決めるのではなく、「自分はなぜ塾に行きたいのか」「塾に何を求めるのか」を明確にすることです。塾はあくまで目標達成のためのツールであり、その効果を最大限に引き出すためには、主体的な目的意識が不可欠です。このセクションで示した「約4割」という数字を一つの客観的な事実として捉え、次のステップとして「自分にとって最適な開始時期はいつか」を考えていきましょう。

大学受験の塾はいつから通うのが一般的?

「いつから塾に通うべきか」という問いに対して、最も多くの高校生が行動を起こす時期と、より高い目標を目指す場合に理想とされる時期には、少し違いがあります。ここでは、一般的な傾向と理想的なケースに分けて、大学受験の塾を始めるタイミングについて掘り下げていきます。

最も多いのは高校2年生の後半から高校3年生の4月

多くの塾や予備校関係者の間で共通認識となっているのが、高校生の入塾が最も集中するのは、高校2年生の後半(秋から冬にかけて)から高校3年生の4月にかけての時期であるという点です。この時期に、いわゆる「受験生」としての自覚が芽生え、具体的な行動に移す生徒が急増します。なぜこのタイミングが選ばれやすいのでしょうか。

第一の理由は、部活動からの引退です。

運動部・文化部を問わず、多くの部活動は高校3年生の春から夏にかけて引退を迎えます。特に、高校2年生の秋から冬は、最後の大会やコンクールに向けた練習が本格化する一方で、引退後の学習計画を考え始める時期でもあります。部活動に全力を注いできた生徒にとって、引退は受験勉強へ本格的にスイッチを切り替える大きな節目です。これまで部活動に費やしてきた時間とエネルギーを、そのまま学習に向けるためのスタートダッシュとして、この時期に塾通いを始めるケースが非常に多く見られます。

第二に、受験への意識が現実味を帯びてくる時期であること。

高校1年生や2年生の前半では、大学受験はまだどこか遠い未来の出来事と感じられることが多いものです。しかし、高校2年生の後半になると、進路指導が本格化し、オープンキャンパスに参加したり、先輩たちの受験体験談を聞いたりする機会が増えます。また、定期的に受ける模試の結果も、志望校との距離を具体的に示す指標となり、「このままではまずい」という危機感を抱かせます。こうした周囲の環境の変化や客観的なデータによって、漠然とした憧れだった大学受験が、現実的な目標へと変わるのがこの時期なのです。

第三に、学習カリキュラムの観点からも理にかなっている点です。

高校の主要科目の多くは、高校2年生までで基礎的な内容をほぼ学び終えます。そのため、高校2年生の終わりから塾に通い始めると、まずはこれまでに学習した範囲の総復習と苦手分野の克服に集中的に取り組むことができます。そして、高校3年生からは、その固めた基礎の上に応用力を養成する演習や、志望校の過去問対策へとスムーズに移行できます。「基礎固め」と「実践力養成」という受験勉強の二大要素を、効率良く接続できる絶好のタイミングと言えるでしょう。

この時期から始める場合、まずは冬休みや春休みを利用して、高1・高2の総復習に特化した短期講習に参加してみるのも良い方法です。そこで自分の弱点を正確に把握し、高3からの本格的なカリキュラムに備えることができます。

難関大学を目指すなら高校1年生からが理想

一方で、旧帝国大学や早慶上理、医学部といった、いわゆる「難関大学」や「最難関大学」を目指すのであれば、話は少し変わってきます。これらの大学に合格するためには、膨大な学習量と盤石な基礎学力、そして高度な思考力が求められます。そのため、より高い目標を掲げる生徒にとっては、高校1年生のできるだけ早い段階から塾に通い始めることが理想的とされています。

なぜ早期からのスタートが有利に働くのでしょうか。

最大の理由は、圧倒的な学習量を確保できる点です。

難関大学の入試問題は、教科書レベルを大きく超えた深い理解と応用力を要求します。特に英語と数学は、知識の積み重ねが重要な科目であり、短期間で学力を飛躍させるのは非常に困難です。高1から塾に通うことで、3年間という長いスパンで計画的に学習を進めることができます。これにより、学校の授業を先取りして理解を深め、定期テストで高得点を維持しながら、受験に必要な応用力をじっくりと養成していくことが可能になります。この早期からの「貯金」が、高3になってからの精神的な余裕と、ライバルとの大きな差を生み出します。

次に、質の高い学習習慣を早期に確立できること。

中学時代までの「テスト前に詰め込む」といった勉強法は、大学受験では通用しません。毎日コツコツと計画的に学習を進める自律的な姿勢が不可欠です。高1の早い段階で塾に通い始めると、プロの講師やチューターから効率的な勉強法やノートの取り方、復習のサイクルなどを学ぶことができます。正しい学習方法を早い段階で身体に染み込ませることで、その後の学習効率が格段に向上します。

さらに、推薦入試(総合型選抜・学校推薦型選抜)を視野に入れた対策が可能になる点も見逃せません。

近年、難関大学でも推薦入試の枠が拡大しています。これらの入試では、高校3年間(多くの場合は高1の1学期から高3の1学期まで)の評定平均が非常に重要な評価基準となります。高1から塾で定期テスト対策を万全に行うことは、高い評定平均を確保することに直結します。つまり、早期からの塾通いは、一般選抜だけでなく推薦入試という選択肢をも手元に残すための、戦略的な一手となり得るのです。

もちろん、高1から通う場合は「中だるみ」に注意が必要です。部活動や友人との時間も大切にしながら、無理のないペースで学習を継続することが重要です。目的意識を高く保ち、長期的な視点で自分の成長を見守ることが、早期スタートを成功させる鍵となります。

【学年別】塾に通い始めるメリット・デメリット

塾に通い始めるタイミングは、高校生活のどのステージにあるかによって、得られる効果や直面する課題が大きく異なります。ここでは、高校1年生、2年生、3年生の各学年から塾に通い始める場合のメリットとデメリットを、より具体的に掘り下げて見ていきましょう。

高校1年生から塾に通う場合

高校生活が始まったばかりのこの時期は、期待と不安が入り混じるタイミングです。大学受験はまだ先のことと感じるかもしれませんが、この時期の過ごし方が3年後の結果を左右することもあります。

メリット

- ① 盤石な基礎学力の構築と学習習慣の確立

最大のメリットは、大学受験の土台となる基礎学力をじっくりと時間をかけて固められることです。特に、英語の単語・文法や数学の公式・定理といった積み上げ式の科目は、一度つまずくと後から取り返すのが大変です。高1の段階から塾で丁寧な指導を受けることで、苦手意識を持つ前に対策でき、学校の授業内容を深く理解できます。また、予習・復習を基本とした正しい学習サイクルを早期に身につけられるため、質の高い学習習慣が自然と定着します。 - ② 学校の成績向上と推薦入試での優位性

塾での学習は、大学受験対策だけでなく、日々の学校の授業の予習・復習にも直結します。これにより、定期テストで安定して高得点を狙うことが可能になります。高い成績を維持することは、学校推薦型選抜や総合型選抜で重要となる評定平均を高める上で、絶大なアドバンテージとなります。一般選抜と推薦入試の両方を見据えた、二段構えの戦略を取れるのが高1スタートの強みです。 - ③ 早期からの進路意識の醸成

高1の段階から塾に通うと、受験に関する情報に触れる機会が多くなります。様々な大学の情報や先輩たちの合格体験談を見聞きする中で、漠然としていた将来の夢や目標が具体的になり、学習へのモチベーションが高まります。「何のために勉強するのか」という目的意識を早くから持てることは、長い受験勉強を乗り切る上で大きな精神的支柱となります。

デメリット

- ① 費用負担の増大

当然ながら、通塾期間が長くなるほど、トータルでかかる費用は高くなります。授業料だけでなく、季節講習や教材費なども含めると、3年間でかなりの金額になる可能性があります。家庭の経済状況と照らし合わせ、長期的な視点で無理のない計画を立てる必要があります。 - ② 学校生活や部活動との両立の難しさ

高校生活は勉強だけではありません。部活動や学校行事、友人との交流も、人間的成長にとって非常に貴重な時間です。高1から塾のスケジュールに縛られると、これらの活動に充てる時間が制約され、ストレスを感じることがあります。タイムマネジメントをしっかり行わないと、どちらも中途半端になってしまう危険性もはらんでいます。 - ③ 中だるみのリスク

3年間という長い期間、高いモチベーションを維持し続けるのは容易ではありません。特に、受験本番までまだ時間がある高1・高2の時期は、「中だるみ」に陥りやすい傾向があります。目的意識が曖昧なまま惰性で通い続けると、時間とお金をかけている割に成果が上がらないという事態になりかねません。定期的に目標を見直し、気分転換を取り入れるなどの工夫が必要です。

高校2年生から塾に通う場合

高校生活にも慣れ、部活動などでは中心的な役割を担うようになる高校2年生。この学年は、大学受験において「基礎と応用の橋渡し」となる極めて重要な時期です。

メリット

- ① 受験勉強へのスムーズな移行

高2は、多くの生徒が「受験」を具体的に意識し始める時期です。部活動の引退も見え始め、勉強への意欲が高まりやすいタイミングで塾を始めることで、学習モードへの切り替えがスムーズに行えます。 高1の内容を復習しつつ、高2で学ぶ応用的な内容を固めることで、高3からの本格的な受験対策に万全の体制で臨むことができます。 - ② 苦手科目の集中的な克服

高1の1年間で、自分の得意科目と苦手科目が明確になってきます。高3になってから苦手科目を克服しようとすると、時間が足りずに焦りが生じがちです。比較的時間に余裕のある高2のうちに塾で集中的な指導を受ければ、根本的な原因からじっくりと弱点を潰していくことが可能です。苦手科目を一つでもなくしておくことは、受験戦略上、非常に大きな意味を持ちます。 - ③ コストと効果のバランス

高1から始める場合に比べて通塾期間が短くなるため、費用を抑えることができます。それでいて、受験本番までには1年以上の時間があり、計画的に学習を進めることが可能です。経済的な負担と学習効果のバランスが最も良いタイミングの一つと言えるでしょう。

デメリット

- ① 高1内容の復習に時間がかかる可能性

もし高1の学習内容に大きな穴がある場合、まずはその復習から始めなければならず、高2のカリキュラムに追いつくのが大変になることがあります。特に英語や数学で基礎が固まっていないと、塾の授業が理解できず、かえって非効率になってしまう可能性があります。 - ② 最難関大学を目指すにはやや遅い場合も

東大、京大、医学部といった最難関レベルを目指す場合、高2からのスタートではライバルに比べて学習量で後れを取っている可能性があります。膨大な演習量をこなす必要があるため、かなりのハイペースで学習を進める覚悟が求められます。

高校3年生から塾に通う場合

いよいよ受験本番の学年。部活動も終わり、多くの時間が勉強に使えるようになります。この時期からのスタートは、短期決戦となります。

メリット

- ① 高いモチベーションと明確な目的意識

「時間がない」という危機感が、最大のモチベーションになります。「志望校合格」という明確な目標に向かって、脇目も振らずに集中できるのがこの時期の強みです。やるべきことがはっきりしているため、塾のカリキュラムにも主体的に取り組むことができ、短期間で学力を大きく伸ばせる可能性があります。 - ② 費用の大幅な抑制

通塾期間が約1年と最も短いため、経済的な負担を最小限に抑えることができます。 必要な講座や科目だけを選択的に受講することで、コストパフォーマンスを高めることも可能です。 - ③ 実践的な受験対策に集中できる

基礎がある程度固まっている生徒であれば、すぐに志望校の過去問演習や弱点分野の補強といった、より実践的な対策に集中できます。入試本番から逆算した、最も効率的なカリキュラムをこなすことで、得点力を直接的に高めていくことができます。

デメリット

- ① 基礎学力が不足していると非常に厳しい

最大のデメリットは、基礎からやり直す時間的な余裕がほとんどないことです。塾のカリキュラムは、ある程度の基礎知識があることを前提に進む場合が多いため、そこについていけないと、ただ授業を聞いているだけで全く身につかないという事態に陥ります。 - ② 精神的なプレッシャーが大きい

周りの受験生はすでに応用問題に取り組んでいる中で、自分だけが基礎でつまずいていると、大きな焦りや劣等感を感じやすくなります。模試の結果に一喜一憂しやすく、精神的に不安定になりがちです。 - ③ 選択できる講座や塾が限られる場合がある

人気の講座は高3の春には満席になっていることがあります。また、年間を通したカリキュラムを組んでいる塾の場合、途中からの入塾を受け付けていなかったり、追いつくのが困難だったりするケースもあります。

塾に通うべきかどうかの判断基準

多くの高校生が塾を利用しているからといって、誰もが必ず通うべきというわけではありません。塾は決して安くない投資であり、その効果を最大限に引き出すためには、明確な目的が必要です。ここでは、あなたが塾に通うべきかどうかを判断するための具体的な基準を4つ紹介します。これらの項目に一つでも強く当てはまるなら、塾の利用を前向きに検討する価値があるでしょう。

志望校のレベルと現在の学力に差がある

これが、塾を検討する最も大きな理由の一つです。憧れの大学はあるけれど、模試の判定はいつもE判定やD判定。何から手をつけていいのか分からず、ただ時間だけが過ぎていく。そんな状況に陥っていませんか。

まずは、定期的に模擬試験を受け、自分の客観的な学力と志望校との距離を正確に把握することが重要です。その上で、両者の間に大きなギャップが存在する場合、独学だけでその差を埋めるのは非常に困難な道のりとなります。なぜなら、自分では気づけない弱点や、非効率な勉強法を続けてしまっている可能性が高いからです。

塾や予備校の講師は、受験指導のプロフェッショナルです。彼らは、あなたの模試の結果や答案を分析し、「何が原因で点数が伸びないのか」「どの分野を、どのような順番で学習すれば最も効率的に成績が上がるのか」を的確に見抜いてくれます。そして、志望校合格までの最短ルートを示す、パーソナライズされた学習計画を提示してくれます。この「プロの目による現状分析と戦略立案」こそが、学力差を埋めるための強力な武器となるのです。

効率的な勉強のやり方がわからない

「毎日何時間も机に向かっているのに、一向に成績が上がらない」

「どの参考書を使えばいいのか、参考書コレクターになってしまっている」

「ノートはきれいに取っているつもりだけど、内容が頭に入っていない」

このような悩みは、多くの受験生が抱えるものです。これは、勉強時間が足りないのではなく、「勉強のやり方」そのものが間違っている可能性を示唆しています。例えば、英単語をただ眺めているだけ、数学の問題を解答を丸写しするだけ、社会の教科書をマーカーで塗りつぶすだけ、といった学習は、かけた時間の割に効果が薄い典型例です。

塾では、教科の内容を教えるだけでなく、成績を上げるための「正しい勉強法」そのものを指導してくれます。

- 効果的な暗記法(例:反復のタイミング、アウトプットの重要性)

- 再現性の高いノートの取り方(例:後から見返して復習しやすい工夫)

- 問題演習後の正しい復習方法(例:「なぜ間違えたのか」の分析、解き直しの徹底)

- 志望校のレベルに合った参考書の選び方と使い方

これらのノウハウは、一度身につければ受験勉強全体の効率を飛躍的に高めてくれます。もしあなたが「やり方」で迷っているなら、塾はその道標となってくれるはずです。

自宅で勉強に集中できない

受験勉強は、孤独な戦いです。特に自宅での学習は、様々な誘惑との戦いでもあります。スマートフォン、漫画、ゲーム、テレビ、ベッド…。少し休憩するつもりが、気づけば1時間経っていたという経験は誰にでもあるでしょう。また、家族の生活音や話し声が気になって、集中が途切れてしまうことも少なくありません。

どれだけ優れた計画を立てても、それを実行するための集中できる環境がなければ意味がありません。塾に通う大きなメリットの一つは、「強制的に勉強せざるを得ない環境」を手に入れられることです。塾の自習室は、静かで、周りには同じ目標に向かって真剣に勉強する仲間たちがいます。その緊張感あふれる雰囲気の中に身を置くことで、自然と勉強モードにスイッチが入り、自宅では考えられないほどの集中力を発揮できることがあります。

「家ではどうしてもだらけてしまう」「勉強する場所を確保したい」という人にとって、塾の自習室は、月々の授業料を払ってでも手に入れる価値のある「聖域」となり得るのです。

受験に関する情報が欲しい

現代の大学受験は、情報戦の側面を色濃く持っています。入試制度は年々複雑化し、大学入学共通テストの傾向も変化します。各大学・学部によって出題される問題の傾向や難易度、頻出分野は大きく異なります。

- 自分の志望校では、どの科目に重点を置いて対策すべきか?

- 最新の入試改革で、何が変わるのか?

- 併願校は、どのような基準で、いくつくらい受験するのが適切か?

- 出願のスケジュール管理や手続きの方法は?

これらの情報を、高校生や保護者が個人で完璧に収集・分析するのは至難の業です。誤った情報や古い情報に基づいて対策を進めてしまうと、大きなタイムロスに繋がりかねません。

塾や予備校は、長年にわたる指導実績から、膨大かつ質の高い受験情報を蓄積しています。 最新の入試動向はもちろん、特定の大学の学部に特化した詳細なデータ、過去の卒業生の合格・不合格データに基づいた的確な進路指導など、個人では到底手に入れられない貴重な情報を提供してくれます。特に、経験豊富なチューターや進路指導の専門スタッフは、あなたの成績や希望に応じて最適な併願パターンを提案してくれる頼もしい存在です。

受験という戦いを有利に進めるための「参謀」が欲しいと感じるなら、塾はその役割を十分に果たしてくれるでしょう。

塾に通わずに大学受験は可能?独学のメリット・デメリット

塾に通うことが大学受験の一つの王道ルートであることは間違いありませんが、それが唯一の道ではありません。近年では、質の高い参考書やオンライン学習サービスが充実しており、塾に通わずに「独学」で志望校合格を勝ち取る受験生も増えています。ここでは、あえて塾に通わない選択肢、つまり独学で大学受験に挑むことのメリットとデメリットを公平に見ていきましょう。

独学で大学受験するメリット

- ① 費用を大幅に抑えられる

独学の最大のメリットは、何と言っても経済的な負担を劇的に軽減できることです。大学受験のために塾や予備校に通うと、年間で数十万円から、場合によっては100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。一方、独学であれば、必要な費用は主に参考書代や問題集代、そして模擬試験の受験料くらいです。最近では、月額数千円で利用できる高品質な映像授業サービスもあり、これらを活用したとしても、通塾に比べて費用を圧倒的に安く抑えることができます。これは、家庭の経済状況に関わらず、質の高い学習機会を得られるという点で大きな魅力です。 - ② 自分のペースで自由に学習計画を立てられる

塾のカリキュラムは、多くの生徒に合わせて作られているため、自分にとっては簡単すぎたり、逆に難しすぎたりすることがあります。しかし、独学であれば、完全に自分の学力レベルとペースに合わせて学習を進めることができます。 得意科目はハイペースでどんどん先に進め、苦手科目は基礎の基礎からじっくりと時間をかけて取り組む、といった柔軟な計画が可能です。特定の単元だけを集中的にやり込むなど、自分だけのオーダーメイドの学習プランを実行できる自由度の高さは、独学ならではの強みです。 - ③ 時間と場所に縛られない

塾に通う場合、授業の時間割に自分の生活を合わせる必要があります。また、塾までの往復にかかる移動時間も、積み重なればかなりのものになります。独学であれば、通塾時間をすべて学習時間に充てることができ、時間効率が非常に良いです。朝早く起きて勉強したり、夜寝る前の隙間時間を活用したりと、自分のライフスタイルに合わせて最も集中できる時間に勉強できます。自宅はもちろん、図書館やカフェなど、自分が最も学習に集中できる環境を自由に選べるのもメリットです。 - ④ 自律性や計画性が身につく

独学で受験を乗り切るためには、自分で目標を設定し、長期的な計画を立て、日々のタスクを管理し、モチベーションを維持するという、高度な自己管理能力が求められます。このプロセスを通じて養われる自律性、計画性、問題解決能力は、大学入学後や社会に出てからも必ず役立つ、一生もののスキルとなります。誰かに管理されるのではなく、自らの力で目標を達成したという経験は、大きな自信にも繋がるでしょう。

独学で大学受験するデメリット

- ① モチベーションの維持が極めて難しい

独学における最大の障壁は、モチベーションの維持です。塾にいれば、周りには同じ目標に向かって頑張るライバルたちがおり、講師やチューターが励ましてくれます。しかし、独学は基本的に孤独な戦いです。成績が伸び悩んだ時や、思うように計画が進まない時に、相談したり励まし合ったりする相手がおらず、不安や焦りに苛まれやすくなります。強制力がないため、一度だらけてしまうと、そこから立ち直るのが難しく、学習ペースを維持するのが困難になるケースが少なくありません。 - ② 客観的な実力把握と学習計画の軌道修正が困難

独学では、自分の学習方法が本当に正しいのか、今のペースで志望校に間に合うのかを客観的に判断するのが難しいという問題があります。定期的に模試を受けることで自分の立ち位置を確認することはできますが、それだけでは「なぜ点数が取れないのか」「次に何をすべきか」という具体的な課題の発見には繋がりにくいことがあります。学習計画のズレや非効率な点に気づかないまま時間を浪費してしまうリスクがあります。 - ③ 最新の受験情報や専門的な情報へのアクセスが限られる

前述の通り、大学受験は情報戦です。塾や予備校が持つような、大学別の詳細な出題傾向分析、最新の入試変更点、効果的な併願戦略といった専門的な情報を、個人で収集するには限界があります。特に、小論文や面接、英作文の添削など、第三者による専門的なフィードバックが必要な対策は、独学では非常に難しいと言わざるを得ません。 - ④ 質問できる相手がいない

参考書を読んでいてどうしても理解できない箇所や、問題の解説を読んでも納得できない点が出てきた場合、独学ではすぐに解決することができません。学校の先生に質問することも可能ですが、いつでも気軽に聞けるわけではありません。疑問点を放置してしまうと、それが積み重なって大きな苦手分野となり、学習全体の停滞に繋がる恐れがあります。

結論として、独学は「諸刃の剣」です。高い自己管理能力と強い意志を持ち、基礎学力がすでにある程度固まっている生徒にとっては、費用を抑えつつ効率的に学習を進められる最良の選択肢となり得ます。しかし、学習習慣が身についていない、何から手をつけていいかわからない、流されやすい性格である、といった生徒にとっては、デメリットの方が大きく上回ってしまう可能性が高いでしょう。自分の性格や学力を冷静に分析し、慎重に判断することが求められます。

大学受験の塾の種類とそれぞれの特徴

「塾に通う」と一言で言っても、その指導形態は様々です。自分に合った塾を選ぶためには、まずどのような種類の塾があるのか、それぞれの特徴を理解することが不可欠です。大学受験向けの塾は、大きく分けて「集団指導塾」「個別指導塾」「映像授業(オンライン予備校)」の3つに分類できます。それぞれのメリット・デメリットを比較し、自分に最適なスタイルを見つけましょう。

| 塾の種類 | 特徴 | メリット | デメリット | 向いている生徒 |

|---|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | 学校の授業のように、1人の講師が複数の生徒に対して講義形式で指導する。学力別・志望校別にクラスが編成され、決められたカリキュラムに沿って進む。 | ・ライバルと切磋琢磨できる環境で、競争心やモチベーションが高まる。 ・同じ目標を持つ仲間ができる。 ・カリスマ講師による質の高い授業を受けられる可能性がある。 ・個別指導に比べて費用が比較的安い傾向にある。 |

・授業のペースが固定されているため、自分の理解度に関わらず進んでしまう。 ・授業についていけないと、置いていかれる可能性がある。 ・大人数のため、質問がしにくいと感じることがある。 |

・競争環境で実力を発揮するタイプ ・ある程度の基礎学力があり、授業についていける自信がある生徒 ・同じ目標を持つ仲間と高め合いたい生徒 |

| 個別指導塾 | 講師1人に対して生徒が1人(マンツーマン)または2~3人の少人数で指導する。生徒一人ひとりの学力や目標に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを組む。 | ・自分の学力やペースに合わせて、わからない所をじっくり教えてもらえる。 ・講師との距離が近く、気軽に質問しやすい。 ・苦手科目の克服や、特定の単元だけの集中対策など、柔軟な指導が可能。 ・スケジュール調整がしやすい。 |

・集団指導に比べて費用が高額になる傾向がある。 ・講師との相性が、学習効果に大きく影響する(相性が悪いと変更が必要)。 ・競争環境が少ないため、周りからの刺激を受けにくい。 |

・苦手科目を徹底的に克服したい生徒 ・自分のペースで着実に学習を進めたい生徒 ・集団の中では質問するのが苦手な生徒 ・部活動などで忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい生徒 |

| 映像授業 | 有名講師や実力派講師の授業を録画した映像コンテンツを、パソコンやスマートフォンで視聴する形式。時間や場所に縛られずに学習できる。 | ・トップレベルの講師の授業を、比較的安価な料金で受講できる。 ・わからない部分は何度も繰り返し視聴できる。 ・倍速再生などを活用し、効率的に学習を進められる。 ・時間や場所を選ばず、自分の好きなタイミングで学習できる。 |

・強い自己管理能力と学習計画を立てる力がないと、継続が難しい。 ・その場で直接講師に質問することができない(別途サポート体制がある場合も)。 ・モチベーションの維持が難しく、孤独を感じやすい。 |

・自己管理能力が高く、計画的に学習を進められる生徒 ・部活動などで多忙な生徒や、近隣に良い塾がない地方在住の生徒 ・特定の科目をトップ講師の授業で学びたい生徒 |

集団指導塾

集団指導塾は、伝統的な「予備校」のイメージに最も近い形態です。最大の魅力は、仲間と切磋琢磨できる競争環境です。同じ志望校を目指すライバルがすぐ隣で真剣に授業を受けている姿は、「自分も負けていられない」という強いモチベーションに繋がります。また、年間を通して練られた質の高いカリキュラムと、大学入試を熟知したプロ講師陣による熱意あふれる授業は、学力を体系的に伸ばす上で非常に効果的です。特に、河合塾や駿台予備学校といった大手予備校は、長年の実績と豊富なデータに基づいた指導に定評があります。

ただし、授業は一定のペースで進むため、基礎学力が不足していると、話の内容が理解できずに「お客様」状態になってしまう危険性があります。自分の学力レベルに合ったクラスを慎重に選ぶことが重要です。

個別指導塾

個別指導塾は、「一人ひとりに寄り添う」指導が最大の特徴です。集団授業では質問しづらい生徒や、特定の苦手科目・単元を徹底的に克服したい生徒にとっては、最適な環境と言えるでしょう。例えば、「数学のベクトルだけがどうしてもわからない」「英語の長文読解のコツをマンツーマンで教えてほしい」といったピンポイントの要望に応えてくれます。講師がすぐ隣にいるため、疑問点をその場で即座に解消できるのが大きな強みです。

一方で、講師の質は教室や個人によってばらつきがある可能性も指摘されます。大学生のアルバイト講師が中心の場合もあれば、経験豊富なプロ講師が指導する場合もあります。また、講師との個人的な相性が学習効果を大きく左右するため、体験授業などを通じて慎重に見極める必要があります。

映像授業(オンライン予備校)

映像授業は、テクノロジーの進化によって近年急速に普及した学習形態です。東進ハイスクールやスタディサプリに代表されるように、「いつでも、どこでも、何度でも」トップクラスの授業を受けられるのが最大のメリットです。地方に住んでいて都市部の有名予備校に通えない生徒や、部活動で決まった時間に通塾するのが難しい生徒にとって、まさに救世主のような存在です。自分の理解度に応じて再生速度を調整したり、苦手な部分だけを繰り返し見返したりできるため、極めて効率的な学習が可能です。

しかし、その自由度の高さは、裏を返せば強い自己管理能力を要求されることを意味します。明確な計画を立て、それを着実に実行する意志がなければ、宝の持ち腐れになりかねません。孤独に学習を進めることになるため、モチベーションをいかに維持するかが成功の鍵となります。多くの映像授業サービスでは、この点を補うためにチューターによる面談や学習サポート体制を設けています。

これらの特徴を理解した上で、「自分はどのような環境で学習するのが最も効果的か?」を自問自答することが、後悔しない塾選びの第一歩となります。

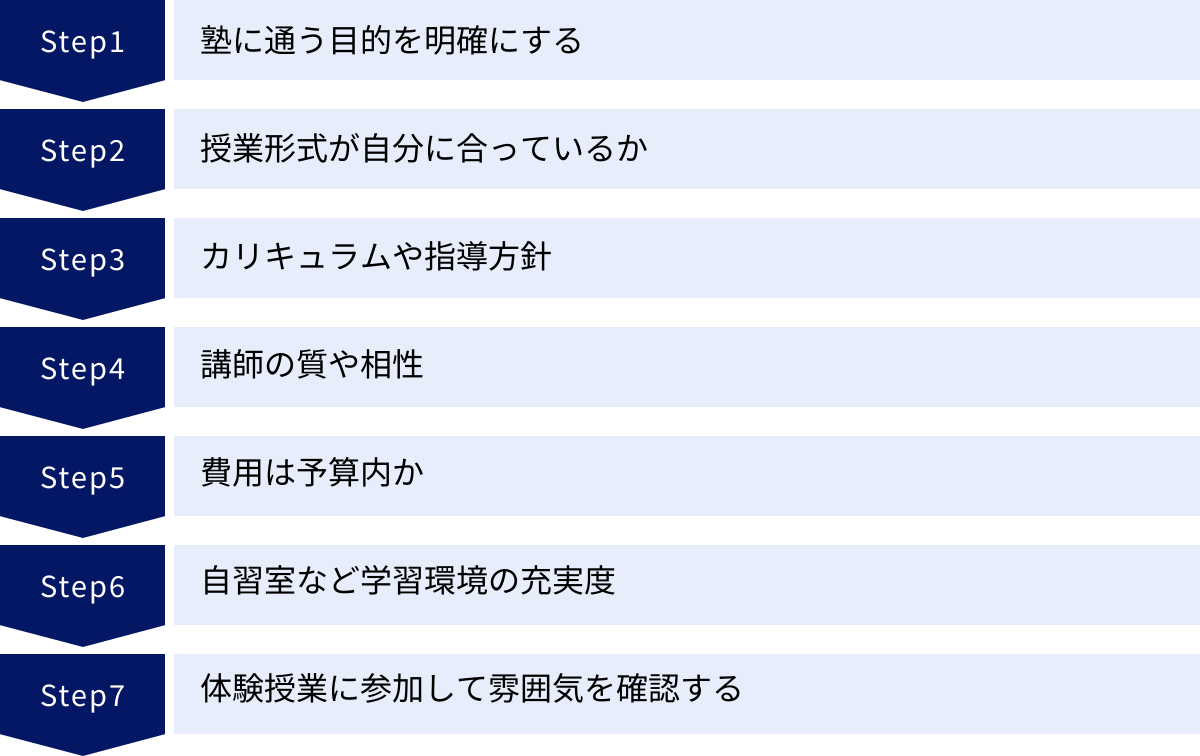

後悔しない大学受験の塾選びのポイント7選

自分に合った塾を見つけることは、大学受験の成否を左右する重要な要素です。しかし、数多くの選択肢の中から最適な一つを選ぶのは簡単なことではありません。ここでは、塾選びで失敗しないために、必ずチェックしておきたい7つのポイントを具体的に解説します。

① 塾に通う目的を明確にする

最も重要で、最初に行うべきことです。「なぜ自分は塾に行きたいのか?」という目的を、できるだけ具体的に言語化してみましょう。漠然と「成績を上げたい」ではなく、

- 「苦手な数学Ⅱ・Bの点数を、次の模試で平均点まで引き上げたい」

- 「志望校の英語で頻出の、自由英作文の書き方を指導してほしい」

- 「学校の授業では対策しきれない共通テストの『情報Ⅰ』を学びたい」

- 「家では集中できないので、毎日使える質の高い自習室が欲しい」

といったように、具体的であればあるほど、選ぶべき塾の姿が明確になります。目的が「苦手克服」なら個別指導塾、「ハイレベルな競争環境」なら集団指導塾、「自学自習の管理」ならコーチング型の塾、というように、目的が塾のタイプを絞り込むための羅針盤となります。

② 授業形式が自分に合っているか

前のセクションで解説した「集団指導」「個別指導」「映像授業」のどれが自分の性格や学習スタイルに合っているかを冷静に分析しましょう。

- 競争が好きで、周りから刺激を受けたいタイプ → 集団指導塾

- マイペースにじっくり進めたい、質問するのが苦手なタイプ → 個別指導塾

- 自己管理が得意で、時間を効率的に使いたいタイプ → 映像授業

これは優劣の問題ではなく、相性の問題です。友人が集団指導で伸びたからといって、自分も同じとは限りません。自分の性格を客観的に見つめ、最もストレスなく学習を続けられる環境を選ぶことが大切です。

③ カリキュラムや指導方針

塾のカリキュラムが、自分の志望校のレベルや入試形式に合っているかを確認しましょう。例えば、難関私立大学を目指しているのに、共通テスト対策ばかりを行うカリキュラムではミスマッチです。また、塾ごとの「指導方針」も重要なチェックポイントです。

- 基礎を徹底的に反復し、土台を固めることを重視する塾

- 早い段階から応用問題や過去問演習を数多くこなす塾

- 「授業をしない」で、参考書を使った自学自習の管理を徹底する塾

など、指導方針は様々です。パンフレットやウェブサイトを熟読し、説明会に参加して、その塾がどのような理念で生徒を合格に導こうとしているのかを理解しましょう。

④ 講師の質や相性

授業の質は、最終的には担当する講師の力量に大きく左右されます。その塾の講師は、受験指導の経験が豊富なプロ講師なのか、現役の大学生アルバイトが中心なのかを確認しましょう。もちろん、大学生アルバイトでも優秀な講師はたくさんいますが、指導経験の差は知識の深さや引き出しの多さに表れることがあります。

また、どんなに優れた講師でも、自分との相性が悪ければ効果は半減してしまいます。授業が分かりやすいかはもちろん、話し方や熱意、生徒への接し方などが自分に合うかどうかは、非常に重要な要素です。こればっかりは、実際に授業を受けてみないとわかりません。

⑤ 費用は予算内か

塾にかかる費用は、決して安いものではありません。目先の授業料だけでなく、入塾金、教材費、季節講習費(夏期・冬期など)、模試代、施設利用料など、年間でトータルいくらかかるのかを必ず事前に確認しましょう。料金体系は塾によって非常に複雑な場合があるため、不明な点は遠慮なく質問し、複数の塾から見積もりを取って比較検討することをおすすめします。予算を大幅に超える塾を選んでしまうと、家計を圧迫し、精神的な負担にもなりかねません。継続的に通える無理のない料金プランを選ぶことが肝心です。

⑥ 自習室など学習環境の充実度

授業時間以外に、いかに質の高い自習時間を確保できるかが合格の鍵を握ります。そのため、自習室の環境は非常に重要なチェックポイントです。

- 自習室の有無と利用可能時間(学校帰りや土日に長時間利用できるか)

- 座席数(行けば必ず座れる十分な数があるか)

- 環境(静かか、机の広さは十分か、空調は快適か)

- 監督者の有無(私語などがなく、集中できる環境が維持されているか)

などを実際に自分の目で確認しましょう。また、わからない問題を質問できるチューターが常駐しているか、赤本(過去問)などの資料が自由に閲覧できるかといった、付帯サービスの充実度も比較検討の材料になります。

⑦ 体験授業に参加して雰囲気を確認する

これまでの6つのポイントをすべてクリアした上で、最終的な決め手となるのが体験授業です。パンフレットや口コミだけでは決してわからない、塾の「生」の雰囲気を肌で感じることができます。

- 授業は本当に分かりやすいか?

- 講師との相性は良さそうか?

- 他の生徒たちの雰囲気はどうか?(真剣か、和気あいあいか)

- 教室は清潔で、学習に集中できそうか?

- スタッフの対応は親切か?

面倒くさがらずに、少なくとも2~3つの塾の体験授業に参加してみることを強くおすすめします。実際に体験することで、自分の中に明確な比較基準が生まれ、「ここなら頑張れそうだ」という確信を持って塾選びを終えることができます。

大学受験対策におすすめの塾・予備校

ここでは、大学受験対策で多くの高校生から支持されている代表的な塾・予備校をいくつか紹介します。それぞれの塾が持つ独自の特徴や指導形式を理解し、自分に合った塾探しの参考にしてください。なお、情報は変更される可能性があるため、最新の詳細は各塾の公式サイトで必ず確認するようにしましょう。

河合塾

「机の河合」とも称される、日本を代表する大手予備校の一つです。長年の実績に裏打ちされた質の高いテキストと、分かりやすい授業に定評のあるプロ講師陣が最大の強みです。基礎から応用まで体系的に学べるカリキュ-ラムが組まれており、幅広い学力層の生徒に対応しています。また、全国最大規模の模擬試験である「全統模試」を実施しており、精度の高い学力分析と志望校判定が可能です。各校舎には「チューター」と呼ばれる進学アドバイザーが常駐し、学習計画の相談からメンタルケアまで、手厚いサポートを提供してくれるのも大きな特徴です。集団指導が中心ですが、映像授業の「河合塾マナビス」も展開しており、多様な学習スタイルに対応しています。

参照:河合塾公式サイト

駿台予備学校

「理系の駿台」として名を馳せ、特に東大、京大、国公立大学医学部といった最難関大学への合格実績で知られる大手予備校です。授業のレベルは全体的に高く、知的好奇心を刺激するようなアカデミックな内容が特徴です。「50分授業・10分休憩」のサイクルを採用しており、集中力を維持しやすい環境が整っています。講師陣は、各科目を専門的に研究するプロフェッショナル集団であり、ハイレベルな学力をさらに引き上げてくれます。進路指導を行う「クラス担任」は、豊富なデータに基づいて的確なアドバイスを提供してくれます。学力上位層の生徒が全国から集まるため、非常にレベルの高い環境で切磋琢磨したい受験生におすすめです。

参照:駿台予備学校公式サイト

東進ハイスクール・東進衛星予備校

「今でしょ!」のフレーズで有名な林修先生をはじめ、テレビや参考書でもおなじみの実力派講師陣による映像授業を主軸とする予備校です。最大の特長は「高速学習」です。映像授業なので、自分のペースでどんどん先に進めることができ、1年分の授業を数ヶ月で修了することも可能です。これにより、早期に全範囲の学習を終え、志望校対策に多くの時間を割くことができます。「担任」や「担任助手」によるコーチングも充実しており、週に一度の「グループ・ミーティング」で仲間と進捗を共有し、モチベーションを高め合う仕組みもユニークです。自分のペースで効率的に学習を進めたい生徒や、部活動で忙しい生徒に適しています。

参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校公式サイト

武田塾

「授業をしない」という画期的なコンセプトで知られる塾です。武田塾では、成績を上げるためには「わかる・やってみる・できる」の3ステップが必要であり、一般的な塾の「わかる(授業)」だけでは不十分だと考えています。そのため、生徒一人ひとりに合った参考書を指定し、その完璧な習得を目指す「自学自習」の徹底管理を行います。週に一度の「特訓」では、担当講師と1対1で、1週間の学習内容が本当に身についているかをテストで確認し、正しい勉強法が実践できているかを細かく指導します。勉強のやり方そのものがわからない生徒や、自己管理が苦手でペースメーカーが必要な生徒から絶大な支持を得ています。

参照:武田塾公式サイト

個別教室のトライ

家庭教師派遣で有名な「トライ」が運営する、全国展開の個別指導塾です。完全マンツーマン指導を基本とし、生徒一人ひとりの目標や学力に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成します。長年の指導経験から生まれた独自の学習法「トライ式学習法」や、AIを活用した学力診断など、科学的なアプローチも取り入れています。講師は厳しい採用基準をクリアした人材で、生徒の性格や目標に合わせて選ばれます。苦手科目を基礎からじっくり克服したい、自分のペースで学習したい、というニーズに的確に応えてくれる塾です。

参照:個別教室のトライ公式サイト

スタディサプリ

リクルートが提供するオンライン学習サービスです。月額数千円という圧倒的な低価格で、小学校から大学受験までの全科目の映像授業が見放題という、驚異的なコストパフォーマンスを誇ります。授業を担当するのは、全国から選りすぐられた実力派講師陣で、その分かりやすさには定評があります。スマートフォンやタブレットがあれば、いつでもどこでも学習できる手軽さも魅力です。独学の補助教材として利用したり、塾に通いながら苦手科目の補強に使ったりと、様々な活用法が考えられます。費用を抑えたい生徒や、自分の学習にプラスアルファの教材を求めている生徒にとって、非常に強力なツールとなります。

参照:スタディサプリ公式サイト

まとめ

大学受験の塾にいつから通うべきか――この問いに対する旅は、この記事の冒頭で述べた通り、「唯一の正解はない」という結論に帰着します。しかし、それは思考停止を意味するものではありません。むしろ、「自分にとっての正解」を見つけるための道筋が明確になったはずです。

改めて、本記事の要点を振り返ってみましょう。

- 塾に通う時期: 一般的には、部活引退や受験への意識が高まる「高2の後半~高3の春」が最も多いタイミングです。しかし、難関大学を目指すなら、学習習慣の確立と膨大な学習量確保のために「高1からのスタート」が理想的とされています。

- 学年別の視点: 高1は「基礎固めと推薦対策」、高2は「苦手克服と応用への橋渡し」、高3は「実践力養成と短期集中」と、それぞれの学年で塾に通うメリットは異なります。同時に、費用やモチベーション維持といったデメリットも存在します。

- 塾選びの判断基準: 「志望校との学力差」「効率的な勉強法がわからない」「集中できる環境が欲しい」「受験情報が欲しい」といった具体的なニーズがあるならば、塾は有力な選択肢となります。

- 独学という選択: 費用を抑え、自分のペースで学べる独学は魅力的な一方、モチベーション維持や情報収集の困難さが伴います。高い自己管理能力が求められることを理解する必要があります。

- 後悔しない塾選び: 「目的の明確化」から始まり、「授業形式の相性」「カリキュラム」「講師」「費用」「学習環境」を吟味し、最後は必ず「体験授業」で自身の肌感覚を確かめる、という7つのステップが重要です。

結局のところ、塾や予備校は、あなたの志望校合格という目標を達成するための「手段」であり、「道具」に過ぎません。どんなに優れた道具も、使う本人に目的意識と主体性がなければ、その真価を発揮することはできません。

まずは、この記事で紹介した判断基準を参考に、自分自身の現状を冷静に分析してみてください。そして、もし塾に通うという決断をしたならば、それは長い受験勉強の始まりの合図です。自分に合った塾という最高のパートナーを見つけ、合格というゴールテープを切るその日まで、力強く走り抜けてください。あなたの挑戦を心から応援しています。