中学受験は、お子様にとって人生の大きな岐路の一つであり、保護者にとっても情報収集やサポートなど、親子一丸となった挑戦となります。その成否を大きく左右するのが「学習塾選び」です。数多くの学習塾が存在する中で、どの塾がお子様に合っているのか、いつから通わせるべきか、費用はどれくらいかかるのか、悩みは尽きないことでしょう。

この記事では、中学受験を目指すお子様と保護者の皆様が、後悔のない塾選びを実現できるよう、網羅的な情報を提供します。中学受験塾に通い始める最適な時期から、塾選びで失敗しないための7つの重要なポイント、そして主要な学習塾15選の詳しい特徴までを徹底的に解説します。さらに、指導形式や塾の規模による違い、気になる費用相場、よくある質問にも具体的にお答えしていきます。

この記事を最後まで読めば、膨大な情報の海の中から、お子様にとって最高の学習環境を見つけるための羅針盤を手に入れることができるはずです。 さまざまな角度から中学受験の塾を比較検討し、お子様の可能性を最大限に引き出すための第一歩を踏み出しましょう。

目次

中学受験の塾はいつから通うのがベスト?

中学受験を考え始めたとき、多くの保護者が最初に直面する疑問が「塾にはいつから通わせるべきか?」という点です。早すぎても息切れしてしまうのではないか、逆に遅すぎると追いつけないのではないかと、不安に感じるのは当然のことです。ここでは、通塾を開始する一般的な時期と、それぞれの時期に始めるメリット・デメリットを詳しく解説します。

一般的には小学3年生の2月からが主流

中学受験塾の多くは、新小学4年生向けのカリキュラムを小学3年生の2月からスタートさせます。 これは、小学校の学年暦とは異なり、塾の年度が2月から始まるためです。なぜこの時期が「主流」とされているのか、その背景には中学受験特有の学習サイクルが関係しています。

中学受験で求められる学力は、小学校の授業で習う内容を大きく超えています。特殊算(つるかめ算、流水算など)や高度な読解力、記述力、複雑な理科・社会の知識など、その学習範囲は膨大です。これらの内容を網羅的に、かつ段階的に学習していくために、多くの大手進学塾では3年間のカリキュラムを組んでいます。

- 小学4年生(3年生の2月〜):基礎固めの時期

学習の土台となる計算力や漢字、語彙力を徹底的に鍛えつつ、受験に必要な基本的な考え方や知識を学び始めます。学習習慣を確立し、「学ぶ楽しさ」を知る重要な時期です。 - 小学5年生(4年生の2月〜):応用・発展の時期

4年生で学んだ基礎知識をもとに、より複雑な問題に挑戦します。学習内容の難易度が一気に上がり、量も増えるため、中学受験における「正念場」とも言える学年です。 - 小学6年生(5年生の2月〜):実践・完成の時期

全範囲の学習を終え、志望校の過去問演習などを通じて実践力を高めていきます。弱点補強や志望校別対策に特化した講座も増え、入試本番に向けた総仕上げを行います。

このように、3年間かけて体系的に学力を伸ばしていくのが中学受験の王道であり、そのスタートラインが「小学3年生の2月」なのです。このタイミングで入塾することで、塾のカリキュ-ラムにスムーズに乗ることができ、無理なく学習を進めていくことが可能になります。また、人気の塾や上位クラスは、この時期に定員が埋まりやすいため、入塾を検討している場合は早めに情報収集を始めることが賢明です。

低学年から始めるメリット

小学3年生の2月が主流である一方、近年ではさらに低学年(小学1〜3年生)から通塾を始める家庭も増えています。低学年から準備を始めることには、高学年からでは得難い、多くのメリットが存在します。

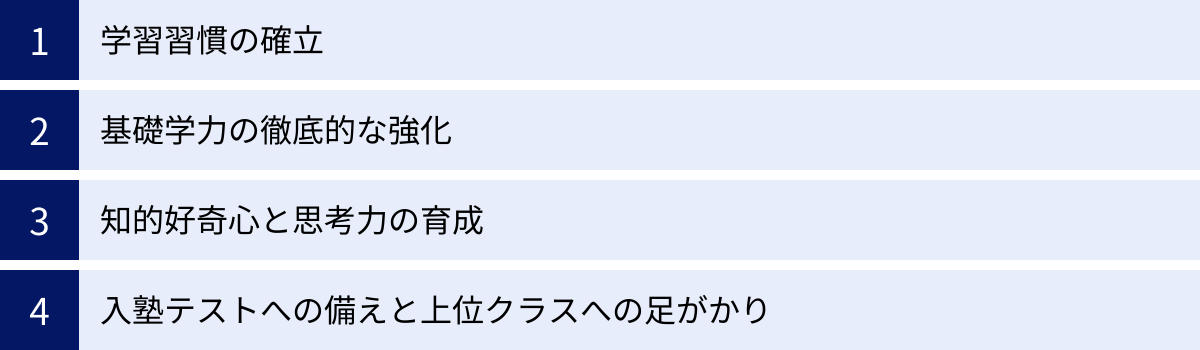

- 学習習慣の確立

低学年のうちから「決まった時間に机に向かう」「宿題をこなす」というサイクルを身につけることは、その後の長い受験勉強を乗り越える上で非常に大きなアドバンテージとなります。遊びたい盛りの子供にとって、学習を生活の一部として自然に受け入れられる環境を早期に作ってあげることは、高学年での学習負荷を精神的に軽減する効果があります。 - 基礎学力の徹底的な強化

中学受験の成否は、最終的に「基礎学力」の盤石さにかかっていると言っても過言ではありません。特に、計算力、漢字・語彙力といった基礎スキルは、一朝一夕には身につきません。低学年のうちは時間的な余裕があるため、これらの基礎をじっくり、かつ徹底的に固めることができます。この時期に築いた強固な土台は、学年が上がって応用問題に取り組む際に、大きな支えとなります。 - 知的好奇心と思考力の育成

低学年向けのコースでは、パズルや実験、思考力を要するゲームなど、子供の知的好奇心を刺激するような楽しい教材やプログラムが豊富に用意されています。知識を詰め込むのではなく、「なぜだろう?」「どうしてこうなるの?」と考える楽しさを体験することで、学ぶことへのポジティブな姿勢が育まれます。これは、将来的に難解な問題に直面したときに、粘り強く取り組む力につながります。 - 入塾テストへの備えと上位クラスへの足がかり

SAPIXや日能研といった大手進学塾では、入塾に際してテストが課せられます。特に上位クラスに入るためには、学校のテストでは測れないような思考力や応用力が求められます。低学年から通塾し、塾の学習スタイルに慣れておくことで、本格的な受験コースが始まる際の入塾テストにも余裕を持って臨むことができ、より高いレベルのクラスからスタートできる可能性が高まります。

高学年から始める場合の注意点

もちろん、家庭の事情や子供の成長に合わせて、小学5年生や6年生から中学受験を目指すケースも少なくありません。本人の強い意志があれば、高学年からのスタートでも十分に合格を勝ち取ることは可能です。しかし、後発組であることによるハンディキャップがあることも事実であり、いくつかの注意点を理解しておく必要があります。

- カリキュラムの遅れを取り戻す必要がある

最大の課題は、先行している生徒たちが1〜2年かけて学んできた内容を、短期間でキャッチアップしなければならない点です。特に算数や理科は知識の積み重ねが重要な科目であり、基礎が抜けたままでは応用問題に対応できません。塾の通常授業と並行して、未習範囲を個別指導や家庭学習で猛烈に補う必要があります。 - 精神的なプレッシャー

周りの生徒は当たり前のように問題を解いているのに、自分だけが解けないという状況は、子供にとって大きな精神的負担となります。劣等感や焦りから、勉強そのものが嫌になってしまうリスクも考えられます。保護者は、他人と比較するのではなく、子供自身の成長を認め、励まし続けるきめ細やかなサポートが不可欠です。 - 膨大な学習量との戦い

短期間で追いつくためには、必然的に日々の学習量が膨大になります。塾の宿題に加えて、未習範囲の学習もこなさなければならず、睡眠時間を削らなければならない状況に陥ることもあります。子供の健康状態やモチベーションを注意深く観察し、無理のない学習計画を塾と相談しながら立てることが重要です。 - 塾選び・クラス選びの制約

高学年からの入塾の場合、基礎学力が不足していると、入塾テストの基準をクリアできなかったり、希望する塾に入れなかったりする可能性があります。また、入塾できたとしても、下位クラスからのスタートとなり、そこから上位クラスを目指すには相当な努力が求められます。

高学年から始める場合は、集団指導塾だけでなく、遅れを取り戻すために個別指導塾を併用したり、家庭教師を活用したりするなど、柔軟な戦略を立てることが成功のカギとなります。

後悔しない中学受験の塾選びのポイント7つ

塾選びは、中学受験の航海における羅針盤を選ぶようなものです。どの塾を選ぶかによって、学習の進め方、モチベーション、そして最終的な結果までが大きく変わってきます。ここでは、数ある選択肢の中から、お子様にとって最適な一校を見つけ出すための7つの重要なポイントを解説します。

① 指導形式で選ぶ(集団指導か個別指導か)

まず最初に検討すべきは、塾の指導形式です。大きく分けて「集団指導」と「個別指導」の2種類があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。お子様の性格や学習スタイルに合った形式を選ぶことが、塾選びの第一歩です。

| 指導形式 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 集団指導 | ・仲間と切磋琢磨できる競争環境 ・体系化されたカリキュラムと豊富な情報量 ・同じ目標を持つ仲間との連帯感 ・個別指導に比べて費用が比較的安い |

・質問がしにくい場合がある ・自分のペースで学習を進められない ・授業についていけなくなるリスクがある ・クラス昇降によるプレッシャー |

| 個別指導 | ・一人ひとりの学力や目標に合わせた指導 ・苦手分野を徹底的に克服できる ・周りを気にせず質問しやすい ・スケジュール調整がしやすい |

・競争環境がなく、モチベーション維持が課題 ・費用が高額になりがち ・講師との相性に左右されやすい ・客観的な学力レベルが分かりにくい |

負けず嫌いで、競争することで意欲が湧くタイプのお子様であれば、集団指導が向いているでしょう。周りのライバルの存在が良い刺激となり、学力を高めていくことができます。一方、マイペースでじっくり考えたいタイプや、人前で質問するのが苦手なお子様、特定の苦手科目を集中的に克服したい場合は、個別指導の方が効果的です。

また、「集団指導塾に通いながら、苦手科目だけ個別指導で補う」という併用パターンも有効な選択肢の一つです。

② 志望校の合格実績を確認する

塾の合格実績は、その塾の指導力やノウハウを測る重要な指標です。しかし、ただ数字の大きさに目を奪われるのではなく、その「中身」を正しく読み解く必要があります。

- 合格者数だけでなく「合格率」にも注目する

例えば、A塾の〇〇中学合格者数が100人、B塾が50人だったとします。一見、A塾の方が優れているように見えますが、A塾の在籍生徒数が1000人で、B塾が200人だった場合、合格率はA塾が10%、B塾が25%となり、B塾の方がその学校への合格ノウハウが高い可能性があります。可能であれば、総在籍者数に対する合格者の割合を意識してみましょう。 - どのレベル・地域の学校に強いかを確認する

塾にはそれぞれ得意な学校群があります。SAPIXが御三家などの最難関校に圧倒的な強さを見せる一方、栄光ゼミナールは中堅校や公立中高一貫校にも手厚い対策をしています。お子様の志望校や学力レベルに合った実績を持つ塾を選ぶことが重要です。 - 「NN志望校別コース(早稲田アカデミー)」のような特化コースの有無

特定の難関校を目指す場合、その学校に特化したコースが設置されているかは大きなポイントです。専門の教材や、その学校の入試傾向を熟知した講師による指導を受けられるため、合格の可能性を大きく高めることができます。

注意点として、塾が公表している合格実績の多くは「延べ人数(一人の生徒が複数校に合格した場合、それぞれを1人とカウント)」である点を理解しておきましょう。

③ カリキュラムや教材が子供に合っているか

塾の心臓部とも言えるのが、カリキュラムと教材です。これがお子様に合っているかどうかで、学習効果は大きく変わります。

- カリキュラムの進め方(予習型 vs 復習型)

四谷大塚の「予習シリーズ」に代表されるように、事前に家庭で予習をしてから授業に臨む「予習型」の塾もあれば、SAPIXのように授業で初めて新しい内容を学び、家庭で徹底的に復習する「復習型」の塾もあります。お子様がどちらのスタイルの方が学習しやすいかを考える必要があります。 - 教材の構成やデザイン

教材の見た目も意外と重要です。図や写真が豊富なカラー刷りの教材は、視覚的に理解しやすく、学習意欲をかき立てます。一方、情報が凝縮された白黒の教材を好むお子様もいるでしょう。文字の大きさや解説の詳しさ、問題の難易度など、実際に教材見本を見せてもらい、お子様自身に「これなら頑張れそう」と思えるかを確認することが大切です。 - 学習サイクル(スパイラル方式など)

日能研や浜学園などで採用されている「スパイラル方式」は、同じ単元を難易度を上げながら何度も繰り返し学習する手法です。一度で完璧に理解できなくても、繰り返し触れることで知識を定着させやすいというメリットがあります。

体験授業に参加して、実際の授業の流れや教材の使い心地を体感するのが最も確実な方法です。

④ 講師の質や面倒見の良さ

どんなに優れたカリキュラムや教材があっても、それを使いこなして子供たちを導くのは「講師」です。講師の質やサポート体制は、塾選びにおいて非常に重要な要素です。

- 講師の専門性(プロ講師か学生講師か)

難関校受験を指導する大手塾では、厳しい採用試験と研修をクリアしたプロ講師が中心です。一方、個別指導塾などでは、現役の大学生が講師を務めることも多くあります。プロ講師は経験と知識が豊富ですが、学生講師は年齢が近く、子供が親しみやすいというメリットもあります。どちらが良いというわけではなく、指導力や子供との相性を見極めることが重要です。 - 授業以外のサポート体制

「面倒見の良さ」は、授業時間外のサポートに表れます。

・授業後に質問できる時間やスペースが確保されているか

・宿題の進捗管理や個別の学習相談に応じてくれるか

・定期的な保護者面談で、家庭での学習法などをアドバイスしてくれるか

これらの点は、塾の説明会や面談で具体的に質問してみましょう。 - 教室の雰囲気

講師と生徒の関係性や、教室全体の雰囲気も大切です。体験授業に参加した際に、講師が生徒一人ひとりの表情をよく見て、意欲を引き出すような声かけをしているか、生徒たちが活発に発言しているかなどを観察してみましょう。

⑤ 費用が予算に合っているか

中学受験は、3年間で数百万円単位の費用がかかる長期戦です。月々の授業料だけでなく、総額でどれくらいかかるのかを事前に把握し、家庭の予算と照らし合わせることが不可欠です。

- 総額で考える

授業料以外にも、入塾金、教材費、テスト代、春期・夏期・冬期といった季節講習費、志望校別特訓などのオプション講座費など、さまざまな費用が発生します。特に小学6年生になると、特別講座が目白押しで、年間の費用が100万円を大きく超えることも珍しくありません。 - 料金体系の透明性

入塾説明会などで、年間に必要な費用の総額について、詳細な見積もりを出してもらいましょう。料金体系が明確で、後から追加費用が次々と発生しない、誠実な塾を選ぶことが大切です。費用の詳細については、後の章で詳しく解説します。

⑥ 無理なく通える立地と安全性

意外と見過ごされがちですが、通塾の負担は想像以上に大きいものです。

- 通塾時間と体力的負担

高学年になると、塾が終わるのが夜9時や10時になることもあります。通塾に時間がかかると、その分、家庭学習や睡眠の時間が削られ、体力的・精神的な負担が増大します。理想的には、自宅から30分以内で通える範囲が望ましいでしょう。 - 通塾経路の安全性

特に夜遅くなることを考えると、駅からの道のりが明るく人通りが多いか、途中に危険な場所がないかは必ず確認しましょう。多くの塾では、生徒の入退室を保護者にメールで知らせるシステムを導入しており、こうした安全対策の有無もチェックポイントです。 - 送迎の負担

車での送迎を考えている場合は、塾の近くに駐車場や待機できるスペースがあるかも確認しておくと良いでしょう。

⑦ 家庭の教育方針と塾の方針が一致しているか

最後に、そして最も大切なのが、塾が掲げる教育方針や理念が、ご家庭の教育方針と合っているかという点です。

例えば、「とにかく難関校に合格させることが至上命題」という塾もあれば、「受験勉強を通して、子供の自主性や人間的な成長を促す」ことを重視する塾もあります。宿題の量や家庭学習への関与についても、塾によって考え方は様々です。「家庭でしっかりサポートしてください」という方針の塾もあれば、「塾で完結させます」という方針の塾もあります。

塾は単に勉強を教わる場所ではなく、子供が多くの時間を過ごす生活の一部となります。塾の方針と家庭の方針にズレがあると、子供は板挟みになり、混乱してしまいます。塾のパンフレットやウェブサイトに書かれている理念を読むだけでなく、説明会で塾長や教室長の考え方を直接聞き、共感できるかどうかを確かめることが、後悔のない塾選びの最後の鍵となります。

【2024年最新】中学受験におすすめの学習塾ランキング15選

ここでは、全国的に知名度が高く、多くの中学受験生が利用している学習塾を15校厳選して紹介します。各塾の指導方針、強み、対象となる生徒層などを比較し、お子様に最適な塾を見つけるための参考にしてください。

なお、このランキングは実績や知名度などを基にした一例であり、塾の優劣を決めるものではありません。最も重要なのは、お子様の個性や目標に合った塾を選ぶことです。

① SAPIX小学部

特徴:言わずと知れた最難関中学受験の雄。御三家(開成・麻布・武蔵、桜蔭・女子学院・雙葉)をはじめとするトップ校への圧倒的な合格実績を誇ります。授業中心の「復習主義」を徹底しており、思考力を徹底的に鍛えるオリジナル教材「サピックスメソッド」と、生徒の競争心を刺激する少人数制のクラス編成が特徴です。家庭での復習が学習の要となるため、親のサポートと本人の高い学習意欲が求められます。

- 指導形式:集団指導

- 強み:最難関校対策、思考力養成

- 校舎エリア:首都圏、関西圏

- 参照:SAPIX小学部 公式サイト

② 日能研

特徴:全国最大級の規模を誇る中学受験の老舗。「Nポータル」や「Nバッグ」で知られ、長年蓄積された膨大なデータに基づいた客観的な指導に定評があります。全国規模で実施される「全国公開模試」は、自身の立ち位置を知るための重要な指標となります。同じ単元を難易度を上げながら繰り返す「スパイラル方式」のカリキュ-ラムで、知識の定着を図ります。中堅校から難関校まで、幅広い層に対応しているのが強みです。

- 指導形式:集団指導

- 強み:豊富なデータ、幅広い志望校対応、スパイラル方式

- 校舎エリア:全国

- 参照:日能研 公式サイト

③ 早稲田アカデミー

特徴:「本気でやる子を育てる」という理念のもと、熱意あふれる講師陣によるライブ感のある授業が魅力です。特に早大学院や慶應義塾などの早慶附属校に抜群の強さを発揮します。小学6年生で開講される「NN(何がなんだでも)志望校別コース」は、志望校対策の決定版として非常に有名で、各学校の入試傾向を徹底的に分析した専門的な指導が受けられます。体育会系のような活気ある雰囲気が合う子には最適です。

- 指導形式:集団指導

- 強み:早慶附属校対策、熱血指導、NN志望校別コース

- 校舎エリア:首都圏中心

- 参照:早稲田アカデミー 公式サイト

④ 四谷大塚

特徴:中学受験のスタンダード教材である「予習シリーズ」を作成・発行している塾として有名です。この教材は、他の多くの中小塾でも採用されており、その質の高さがうかがえます。「予習→授業→復習テスト」という学習サイクルを確立しており、自学自習の習慣を身につけさせます。日本最大級の小学生テスト「全国統一小学生テスト」を主催しており、受験を考えていない小学生にも門戸を開いています。

- 指導形式:集団指導(直営校舎)、映像授業(四谷大塚NET)

- 強み:質の高い教材「予習シリーズ」、予習型の学習サイクル

- 校舎エリア:首都圏中心(提携塾は全国)

- 参照:四谷大塚 公式サイト

⑤ 浜学園

特徴:関西を拠点とし、灘中をはじめとする関西の最難関校に圧倒的な合格実績を誇る進学塾。関東にも校舎を展開しています。「講義→演習→宿題→復習テスト」という学習サイクルと、徹底した復習主義が特徴です。講師は厳しい採用基準と研修をクリアしたプロフェッショナルで、緊張感のある質の高い授業が展開されます。学力別のクラス編成と頻繁なクラス替えで、常に競争意識を持って学習に臨むことができます。

- 指導形式:集団指導

- 強み:関西最難関校対策、徹底した復習主義、講師の質の高さ

- 校舎エリア:関西圏中心、首都圏にも展開

- 参照:浜学園 公式サイト

⑥ 希学園

特徴:浜学園と同じく関西発祥で、最難関校受験に特化した塾です。こちらも灘中をはじめとするトップ校に多くの合格者を輩出しています。「塾生第一主義」を掲げ、単なる知識の詰め込みではなく、生徒一人ひとりの人間的成長も重視した指導を行います。講師陣による手厚いサポートと面倒見の良さにも定評があり、保護者との連携も密です。

- 指導形式:集団指導

- 強み:関西最難関校対策、面倒見の良さ、少人数制

- 校舎エリア:関西圏、首都圏

- 参照:希学園 公式サイト

⑦ グノーブル

特徴:SAPIXの元講師陣が中心となって設立した進学塾。SAPIX同様、難関校受験に強みを持ち、思考力を重視した指導スタイルが特徴です。教材はオリジナルで、知的好奇心を引き出し、「知の力」そのものを鍛えることを目指しています。比較的少人数制のクラスで、講師が生徒一人ひとりの個性を把握し、双方向のやり取りを重視した活気ある授業が展開されます。

- 指導形式:集団指導

- 強み:難関校対策、思考力養成、少人数・双方向授業

- 校舎エリア:首都圏

- 参照:Gnoble(グノーブル) 公式サイト

⑧ 馬渕教室

特徴:関西を中心に展開し、高校受験で非常に高い実績を持つ塾ですが、中学受験部門も高い評価を得ています。教師の質に徹底的にこだわり、「まぶちの先生は、みんなのエース。」をスローガンに、厳しい研修制度を設けています。生徒の理解度に応じて進む「反転授業」を一部導入するなど、常に新しい教育手法を取り入れているのも特徴です。

- 指導形式:集団指導

- 強み:講師の質の高さ、高校受験との連携、新しい教育手法

- 校舎エリア:関西圏中心、愛知県にも展開

- 参照:馬渕教室 公式サイト

⑨ 栄光ゼミナール

特徴:「自分のトップ校へ。」をスローガンに、生徒一人ひとりの目標達成をサポートする姿勢を大切にしています。1クラス10名前後の少人数制で、先生の目が行き届きやすく、アットホームな雰囲気が特徴です。私国立中学だけでなく、公立中高一貫校の受検対策にも力を入れているのが大きな強み。対話型の授業で、生徒の主体性を引き出します。

- 指導形式:集団指導、個別指導

- 強み:少人数制、公立中高一貫校対策、手厚いサポート

- 校舎エリア:首都圏中心に全国展開

- 参照:栄光ゼミナール 公式サイト

⑩ 市進学院

特徴:千葉県を地盤とし、首都圏を中心に展開する塾。「めんどうみ合格主義」を掲げ、生徒一人ひとりに寄り添う指導を徹底しています。講師と生徒が一体となって進める「共演授業®」という独自の授業スタイルで、生徒の集中力と理解度を高めます。家庭学習のサポートも手厚く、保護者との連携を密に取ることで、親子での受験を支えます。

- 指導形式:集団指導、個別指導、映像授業

- 強み:面倒見の良さ、共演授業®、地域密着型

- 校舎エリア:首都圏中心

- 参照:市進学院・市進予備校 公式サイト

⑪ 臨海セミナー

特徴:神奈川県発祥で、首都圏を中心に急成長している総合進学塾です。中学受験コースでは、私国立対策だけでなく、公立中高一貫校対策コースも充実しています。比較的リーズナブルな授業料でありながら、熱意ある指導と豊富なテスト対策で実績を伸ばしています。生徒が積極的に授業に参加する「共演授業」も特徴の一つです。

- 指導形式:集団指導、個別指導

- 強み:リーズナブルな料金設定、公立中高一貫校対策

- 校舎エリア:首都圏、東海、関西

- 参照:臨海セミナー 公式サイト

⑫ TOMAS

特徴:個別指導でありながら、高い進学実績を持つことで知られる塾です。「合格逆算カリキュラム」に基づき、志望校合格から逆算して一人ひとりに専用の学習プランを作成。講師1人に対して生徒1人の完全マンツーマン指導で、発問と解説を繰り返しながら、生徒の思考力を深めます。集団塾のフォローから最難関校対策まで、幅広いニーズに対応可能です。

- 指導形式:個別指導

- 強み:完全1対1の個別指導、オーダーメイドカリキュラム、高い合格実績

- 校舎エリア:首都圏

- 参照:TOMAS 公式サイト

⑬ 東京個別指導学院

特徴:ベネッセグループが運営する個別指導塾。長年の教育ノウハウと豊富な情報を活かし、一人ひとりに最適な学習プランを提案します。事前に複数の講師の授業を体験し、自分に合った担当講師を選べるのが大きな特徴です。週1回・1科目から受講可能で、部活や習い事との両立もしやすい柔軟なシステムが魅力です。

- 指導形式:個別指導

- 強み:ベネッセグループの情報力、担当講師選択制、柔軟なスケジュール

- 校舎エリア:首都圏、東海、関西、九州

- 参照:東京個別指導学院 公式サイト

⑭ 個別教室のトライ

特徴:「家庭教師のトライ」のノウハウから生まれた個別指導塾。全国に多数の教室を展開しています。専任の教育プランナーが生徒一人ひとりの目標や課題を分析し、最適な学習計画を立案。AIを活用した学力診断や、120万人以上の指導実績から生まれた独自の学習法「トライ式学習法」も特徴です。

- 指導形式:個別指導

- 強み:全国展開、教育プランナーによるサポート、トライ式学習法

- 校舎エリア:全国

- 参照:個別教室のトライ 公式サイト

⑮ スクールIE

特徴:「やる気スイッチ」のキャッチフレーズで知られる個別指導塾。独自の個性診断テスト(ETS)や学力診断テスト(PCS)を用いて、生徒の性格や学力レベル、学習習慣などを細かく分析し、一人ひとりに完全に合わせたオーダーメイドのカリキュラムとテキストを作成します。相性の良い講師が担任となり、子供のやる気を引き出す指導を行います。

- 指導形式:個別指導

- 強み:オーダーメイドのテキスト、個性診断に基づいた指導

- 校舎エリア:全国

- 参照:スクールIE 公式サイト

中学受験塾の指導形式ごとの特徴を比較

塾選びの最初の分かれ道である「集団指導」と「個別指導」。それぞれのメリット・デメリットを深く理解することで、お子様にどちらがより適しているかを見極めることができます。ここでは、両者の特徴を詳しく比較検討します。

集団指導塾のメリット・デメリット

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が複数の生徒に対して一斉に授業を行う形式です。中学受験においては、こちらが長らく主流とされてきました。

| 集団指導塾 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ① 競争環境によるモチベーション向上 周りにライバルがいる環境は、「負けたくない」という気持ちを刺激し、学習意欲を高める効果があります。クラス分けテストや模試の順位を意識することで、目標に向かって努力する姿勢が身につきます。 ② 体系化されたカリキュラムと豊富な情報量 大手塾を中心に、長年の実績に基づいて練り上げられた質の高いカリキュラムが用意されています。また、入試情報や学校データも豊富で、客観的な視点から進路指導を受けられます。 ③ 仲間との連帯感 同じ目標に向かって頑張る仲間がいることは、精神的な支えになります。辛い時期も励まし合い、乗り越えることができます。 ④ 費用の効率性 講師一人当たりの生徒数が多いため、個別指導に比べて一人あたりの授業料は安価になる傾向があります。 |

| デメリット | ① 質問のしにくさ 授業がどんどん進んでいくため、質問のタイミングを逃しがちです。また、内気な性格のお子様は、大勢の前で手を挙げることに抵抗を感じるかもしれません。 ② 個別ペースへの非対応 授業は全体の進捗に合わせて進むため、理解が追いつかないまま放置されたり、逆に得意な子にとっては物足りなく感じたりすることがあります。 ③ 授業についていけなくなるリスク 一度つまずくと、次の授業内容が理解できなくなり、悪循環に陥る可能性があります。家庭での復習が非常に重要になります。 ④ クラス分けによるプレッシャー 定期的なテストによるクラスの昇降は、モチベーションになる一方で、過度なプレッシャーやストレスの原因にもなり得ます。 |

メリット

集団指導の最大のメリットは、健全な競争環境の中で学力を伸ばせる点です。模試の成績やクラス内での順位が明確に出るため、自分の立ち位置を客観的に把握し、次の目標を設定しやすくなります。また、SAPIXの「サピックスメソッド」や四谷大塚の「予習シリーズ」のように、長年の研究に裏打ちされた質の高いカリキュラムに沿って学習を進められるため、効率的に受験に必要な学力を身につけることができます。共に頑張る仲間がいるという安心感も、小学生にとっては大きな力となるでしょう。

デメリット

一方、集団指導のデメリットは、その画一性にあります。授業は一定のペースで進むため、一人ひとりの理解度に合わせて待ってはくれません。 分からない点をそのままにしてしまうと、その後の学習に大きな支障をきたします。また、クラスの雰囲気や講師との相性が合わない場合、授業時間そのものが苦痛になってしまう可能性もあります。特に、大人しい性格のお子様にとっては、活発なクラスの雰囲気に圧倒されてしまうかもしれません。

個別指導塾のメリット・デメリット

個別指導塾は、講師が一人または少数の生徒に対して、付きっきりで指導を行う形式です。近年、そのニーズは高まっています。

| 個別指導塾 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ① 完全オーダーメイドの指導 生徒の学力、苦手分野、志望校、性格に合わせて、カリキュラムを柔軟に組むことができます。「算数の文章題だけ」「国語の記述対策だけ」といったピンポイントの指導も可能です。 ② 苦手分野の徹底的な克服 集団授業では見過ごされがちな、つまずきの根本原因まで遡って、分かるまで丁寧に指導してもらえます。自分のペースで学習できるため、着実に弱点を克服できます。 ③ 質問しやすい環境 講師が常に隣にいるため、どんな些細な疑問でもすぐに質問できます。周りの目を気にする必要がないため、内気なお子様でも安心です。 ④ 柔軟なスケジュール調整 習い事や家庭の用事に合わせて、授業の日時を調整しやすいのも大きなメリットです。 |

| デメリット | ① 競争環境の欠如 ライバルがいないため、自分の学力が全体の中でどの位置にあるのかが分かりにくく、競争心も芽生えにくいです。モチベーションの維持が課題となることがあります。 ② 費用の高さ 講師を独占する形になるため、集団指導に比べて授業料は高額になります。受講コマ数を増やすと、かなりの負担になる可能性があります。 ③ 講師との相性の重要性 指導の質が講師個人のスキルや経験に大きく依存します。また、講師との相性が合わない場合、学習効果が半減してしまうリスクがあります。 ④ 情報量の少なさ 大手集団塾に比べると、入試情報や学校データの蓄積が少ない場合があります。進路指導の質については、事前に確認が必要です。 |

メリット

個別指導の最大の強みは、「その子のためだけ」の指導が受けられることです。例えば、高学年から受験勉強を始めたお子様が、未習範囲を短期間でキャッチアップしたり、特定の苦手単元を克服したりするには、個別指導が非常に効果的です。また、最難関校を目指す生徒が、志望校の特殊な問題形式に特化した演習を積むといった、ハイレベルな要求にも応えられます。

デメリット

個別指導の注意点は、客観的な立ち位置が見えにくいことです。塾内での比較対象がいないため、定期的に外部の模試(日能研の全国公開模試など)を受験し、全体の中での自分の学力レベルを把握する努力が必要です。また、費用が高額になりがちなため、どこまでの指導を個別で受けるのか、予算を明確にしておくことが重要です。講師との相性も非常に重要で、合わないと感じた場合は、変更を申し出る勇気も必要になります。

集団指導と個別指導はどちらを選ぶべき?

最終的にどちらを選ぶべきかは、お子様の性格や学力状況、そして受験勉強を始めるタイミングによって決まります。

- 集団指導が向いているお子様

- 負けず嫌いで、友達と競い合うのが好き

- 学校の授業には問題なくついていけている

- 低学年〜中学年から受験勉強をスタートする

- 自ら進んで学習に取り組める

- 個別指導が向いているお子様

- マイペースで、自分のペースでじっくり学びたい

- 人前で発言したり質問したりするのが苦手

- 特定の科目に極端な苦手意識がある

- 高学年から受験勉強をスタートする

- 習い事などと両立させたい

最も効果的なのは、両者の「良いとこ取り」をすることです。例えば、「基本は集団塾で全体のペースを掴み、競争環境に身を置く。そして、苦手な算数の文章題だけ、週に一度個別指導で徹底的にフォローしてもらう」といった形です。このような併用を検討することも、戦略の一つとして有効です。

大手塾と中小・個人塾の違い

指導形式と並行して考えたいのが、塾の規模です。全国に校舎を持つ「大手塾」と、地域に根ざした「中小・個人塾」。それぞれに異なる魅力と特徴があります。どちらがお子様に合っているか、比較検討してみましょう。

大手塾の特徴

SAPIX、日能研、早稲田アカデミー、栄光ゼミナールなどに代表される大手塾は、その規模を活かした強みを持っています。

| 大手塾の特徴 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ① 圧倒的な情報量とデータ 長年の実績から蓄積された膨大な入試データ、各中学校の详细な情報、大規模な模試による正確な学力分析など、情報戦である中学受験において非常に有利です。 ② 洗練されたカリキュラムと教材 多くの生徒を合格に導いてきた、体系的で質の高いカリキュラムと教材が用意されています。これに沿って学習すれば、効率的に合格レベルまで到達できます。 ③ 高い合格実績による信頼性 目に見える形での高い合格実績は、塾の指導力を示すものであり、安心して子供を預けられるという信頼感につながります。 ④ 校舎数が多く通塾しやすい 主要な駅の近くに校舎があることが多く、通塾の選択肢が豊富です。 |

| デメリット | ① マニュアル化された画一的な指導 多くの生徒を管理するため、指導がある程度マニュアル化されがちです。一人ひとりの個性に応じた柔軟な対応は期待しにくい場合があります。 ② 講師の異動が多い 組織であるため、定期的な人事異動は避けられません。信頼していた先生が、途中で他の校舎に移ってしまう可能性があります。 ③ 生徒数が多く、きめ細やかさに欠ける場合がある 一クラスの人数が多かったり、講師が多くの生徒を抱えていたりするため、一人ひとりへの目配りやサポートが手薄に感じられることがあります。 ④ ドライな雰囲気 競争を重視する校風の場合、成績が全てのドライな雰囲気に馴染めないお子様もいます。 |

大手塾の最大の魅力は、中学受験というレースを戦い抜くための「武器」が豊富に揃っている点です。志望校選びから学習計画の立案、本番さながらの模試まで、データに基づいた客観的で的確な指導を受けることができます。特に難関校を目指す場合、大手塾の情報力とノウハウは非常に強力な武器となるでしょう。

中小・個人塾の特徴

一方で、特定の地域に根ざしていたり、特定の学校対策に特化していたりする中小・個人塾にも、大手にはない魅力があります。

| 中小・個人塾の特徴 | 詳細 |

|---|---|

| メリット | ① 講師との距離が近く、面倒見が良い 塾長やエース講師が直接指導することが多く、生徒一人ひとりの性格や学習状況を深く把握してくれます。アットホームな雰囲気で、質問や相談がしやすいです。 ② 柔軟で融通の利く対応 大手塾のような厳格なマニュアルがないため、生徒の状況に応じてカリキュラムを調整したり、補習を行ったりと、柔軟に対応してくれることが多いです。 ③ 地域や特定校に密着した情報 特定の地域や学校に特化している塾の場合、そのエリアの学校情報や入試のクセなど、大手塾にもないような詳細な情報を持っていることがあります。 ④ 講師の異動が少ない 個人経営に近い塾では、講師の異動がほとんどなく、卒塾まで同じ先生に見てもらえる安心感があります。 |

| デメリット | ① 情報量やデータの不足 大手塾ほどの広範な入試データや大規模な模試はないため、客観的な学力評価や幅広い視野での進路指導は不得意な場合があります。 ② カリキュラムや教材の質 塾独自のオリジナル教材であることが多く、その質は塾によって様々です。実績のある大手塾の教材に比べると、洗練されていない可能性もあります。 ③ 合格実績の規模が小さい 生徒数が少ないため、合格実績の絶対数は小さくなります。その塾の指導力を判断するのが難しい場合があります。 ④ 閉鎖的な環境 仲間内での馴れ合いが生じ、競争意識が薄れてしまう可能性があります。また、講師との相性が合わない場合、逃げ場がないという側面もあります。 |

中小・個人塾の魅力は、「人」対「人」の温かい関係性の中で学習できる点です。まるで第二の家庭のような雰囲気の中で、精神的に安定して勉強に集中したいお子様や、大手塾の競争的な雰囲気が苦手なお子様には最適な環境と言えるでしょう。

どちらを選ぶべきかの判断基準

大手塾と中小・個人塾、どちらが良いかは一概には言えません。以下の基準を参考に、ご家庭の方針とお子様の性格を照らし合わせて判断しましょう。

- 大手塾が向いているケース

- 最難関・難関校を目指している

- データに基づいた客観的な指導を重視する

- 競争環境の中で切磋琢磨することで伸びるタイプ

- 豊富な選択肢の中から、志望校に合ったコースを選びたい

- 中小・個人塾が向いているケース

- 特定の志望校があり、その学校に特化した対策をしたい

- 大手塾のスピードや雰囲気についていけるか不安

- 手厚いサポートとアットホームな環境を求めている

- 講師と密なコミュニケーションを取りながら学習を進めたい

最終的には、いくつかの塾の体験授業や説明会に足を運び、実際の雰囲気を感じてみることが最も重要です。百聞は一見に如かず。お子様が「ここなら頑張れそう!」と思える場所こそが、最高の塾なのです。

中学受験の塾にかかる費用相場を徹底解説

中学受験を決意する上で、避けては通れないのが費用の問題です。3年間にわたる塾通いは、家計にとって決して小さくない負担となります。事前に全体像を把握し、計画的に準備を進めることが重要です。ここでは、学年別の費用相場や、授業料以外にかかる費用の内訳を詳しく解説します。

年間費用の総額目安

中学受験塾の費用は、学年が上がるにつれて増加していくのが一般的です。これは、授業時間数や日数が増え、志望校対策などの特別講座が加わるためです。あくまで一般的な集団指導塾の相場ですが、年間の総額は以下のように推移します。

- 小学4年生: 約40万円 〜 60万円

- 小学5年生: 約60万円 〜 80万円

- 小学6年生: 約100万円 〜 150万円

特に小学6年生では、夏期講習や志望校別特訓などの費用が大きく、年間で150万円を超えるケースも珍しくありません。 個別指導塾を利用する場合や、集団塾と個別指導を併用する場合は、さらに費用が上乗せされることになります。これはあくまで目安であり、塾や選択するコースによって大きく変動するため、必ず各塾に直接確認することが大切です。

学年別の費用内訳

年間の総額だけでなく、具体的にどのような費用がかかるのか、学年ごとに見ていきましょう。

小学4年生の費用

この学年は、中学受験の「助走期間」と位置づけられます。学習習慣の定着と基礎学力の養成が主な目的です。

- 月謝(通常授業料):月額3万円〜4万円程度

- 季節講習費:夏期・冬期講習で各5万円〜8万円程度(春期は任意の場合も)

- 教材費・テスト代:年間で5万円〜8万円程度

- 合計(年間):約40万円〜60万円

4年生のうちは、まだ授業日数も週2〜3日程度が多く、費用も比較的抑えられています。

小学5年生の費用

学習内容が本格化し、難易度・量ともに一気に増える「中心学年」です。通塾日数も週3〜4日に増え、費用も大きく上昇します。

- 月謝(通常授業料):月額4万円〜5万円程度

- 季節講習費:春期・夏期・冬期講習が必須となり、合計で20万円〜30万円程度

- 教材費・テスト代:年間で8万円〜10万円程度

- 特別講座費:後期から志望校別のプレ講座などが始まり、別途数万円かかる場合がある

- 合計(年間):約60万円〜80万円

この学年から、塾での学習が生活の中心になってくると感じるご家庭が多いでしょう。

小学6年生の費用

入試本番に向けた「総仕上げ」の学年です。通常授業に加え、あらゆる対策講座が組まれ、費用はピークに達します。

- 月謝(通常授業料):月額5万円〜6万円程度

- 季節講習費:夏期講習だけで20万円前後、冬期講習や正月特訓なども含めると合計で40万円〜50万円程度

- 教材費・テスト代:年間で10万円〜15万円程度

- 特別講座・オプション講座費:これが費用の大部分を占める。

- 志望校別特訓(日曜特訓など):年間で20万円〜40万円程度

- 過去問演習講座、記述対策講座など:各数万円〜十数万円

- 合計(年間):約100万円〜150万円

小学6年生の費用を正確に把握するためには、基本の授業料だけでなく、どのような特別講座が必須または任意で用意されているのかを、入塾前に詳しく確認しておくことが極めて重要です。

通常授業料以外にかかる費用の種類

月々の授業料だけを見て「これくらいなら大丈夫」と判断するのは早計です。以下のような追加費用があることを念頭に置いておきましょう。

入塾金

塾に入るときに一度だけ支払う費用です。

- 相場:2万円〜3万円程度。

- ポイント:キャンペーン期間中に入塾すると無料になったり、兄弟姉妹が在籍していると割引が適用されたりすることがあります。

季節講習費(春期・夏期・冬期)

学校が長期休暇に入る期間に行われる集中講座です。特に小学5年生以降は、これまでの復習と次学期の予習を兼ねた重要な位置づけとなり、参加が必須となる塾がほとんどです。

- 相場:学年が上がるごとに高額になります。特に小学6年生の夏期講習は、受験の天王山とも言われ、費用も期間も最大規模となります。

教材費・テスト代

年間を通じて使用するテキスト代や、定期的に行われる模試・実力テストの費用です。

- ポイント:塾によっては授業料に含まれている場合と、別途請求される場合があります。年間の教材費・テスト代がいくらになるのか、事前に確認しておきましょう。

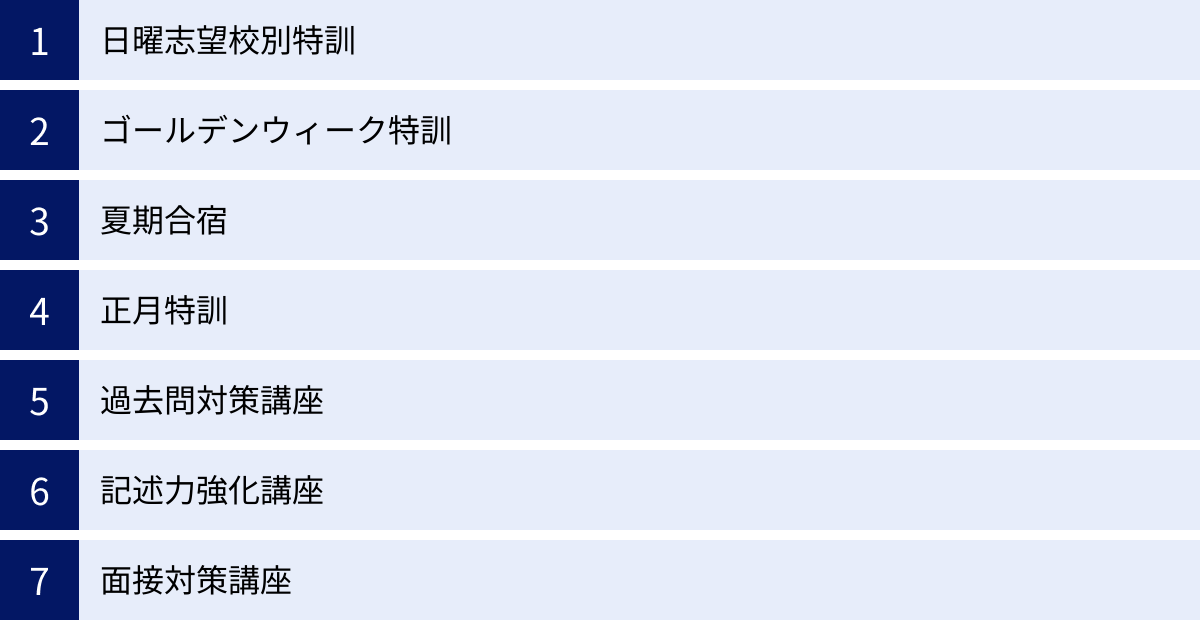

特別講座・オプション講座費

これが最も見えにくい費用であり、注意が必要です。小学6年生になると、通常授業とは別に様々な講座が用意されます。

- 具体例:

- 日曜志望校別特訓

- ゴールデンウィーク特訓

- 夏期合宿

- 正月特訓

- 過去問対策講座

- 記述力強化講座

- 面接対策講座

- ポイント:これらの講座は任意選択の場合もありますが、志望校のレベルによっては「参加するのが当たり前」という雰囲気になりがちです。勧められるままに全て受講すると、費用は青天井になります。本当にその講座がお子様にとって必要なのかを冷静に判断し、取捨選択する視点が求められます。

中学受験の塾に関するよくある質問

中学受験の塾選びや通塾生活においては、様々な疑問や不安がつきものです。ここでは、保護者の方々から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

入塾テストは難しい?対策は必要?

多くの大手進学塾では、入塾資格を得るため、また入塾時のクラスを決定するために「入塾テスト」を実施しています。

難易度は、塾や目指すクラスによって大きく異なります。 一般的には、学校の教科書レベルの問題に加えて、少しひねった応用問題や、パズルのような思考力・発想力を問う問題が出題されることが多いです。

対策が必要かどうかは、お子様の現在の学力と、どのレベルのクラスからスタートしたいかによります。 最上位クラスを目指すのであれば、市販の思考力系の問題集に取り組んだり、塾が実施している無料の対策講座や体験授業に参加したりして、問題形式に慣れておくことをお勧めします。一方、まずは塾の雰囲気に慣れることから始めたいという場合は、特別な対策はせず、ありのままの実力で受けてみるのも一つの手です。入塾テストは合否を決める試験というより、現時点での学力を測り、最適なクラスを判断するための「診断」と捉えると良いでしょう。

塾の宿題はどれくらい出る?

これも塾、学年、クラスによって量も質も様々ですが、一般的には「授業時間と同じか、それ以上の家庭学習時間」を要する宿題が出されると考えておくと良いでしょう。

例えば、3時間の授業を受けたら、その復習と定着のために3時間分の宿題が出る、というイメージです。特にSAPIXのように復習を重視する塾や、上位クラスでは、質・量ともにハードな宿題が課されます。

大切なのは、ただ量をこなすことではありません。もし宿題が多すぎてこなせない、あるいは解答を丸写しするだけになっている場合は、何かがうまくいっていないサインです。学習方法が非効率だったり、授業内容が理解できていなかったりする可能性があります。その際は、一人で抱え込まずに、速やかに塾の先生に相談しましょう。宿題の優先順位を教えてくれたり、効果的な取り組み方をアドバイスしてくれたりするはずです。

塾と習い事は両立できる?

小学4年生の間や、5年生の前半くらいまでは、両立は十分に可能です。この時期は、学習習慣をつけつつ、子供の興味関心を広げる良い機会にもなります。

しかし、小学5年生の後半から6年生にかけては、両立は非常に難しくなるのが現実です。塾の授業日数や宿題の量が格段に増え、日曜も志望校別特訓などで潰れることが多くなります。体力的な問題だけでなく、精神的な余裕もなくなってきます。

多くのご家庭では、このタイミングで習い事の頻度を減らしたり、一度お休みしたりする決断をしています。お子様本人とよく話し合い、何が一番大切なのか、優先順位を決めることが重要です。無理なスケジュールを強いると、勉強も習い事も中途半端になり、共倒れになってしまう危険性があります。

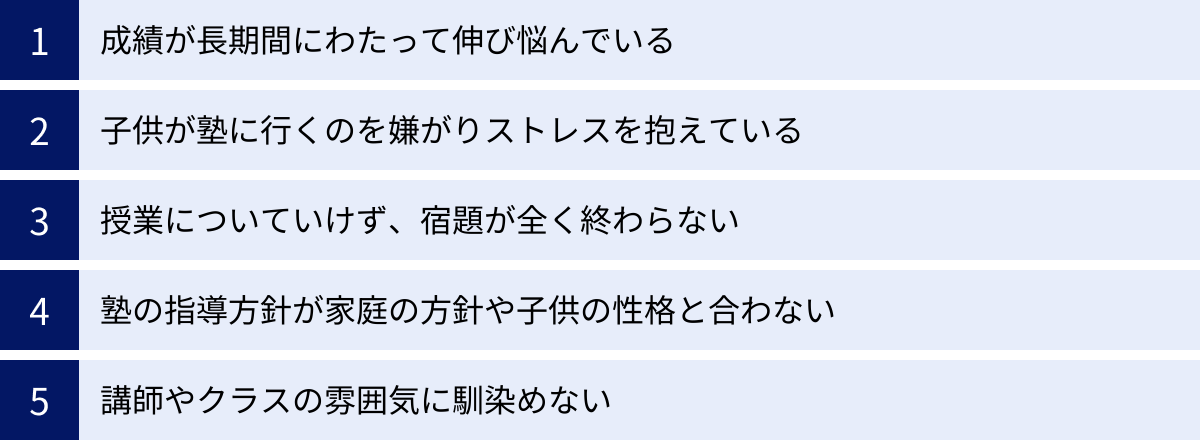

転塾を考えるべきタイミングはいつ?

一度入った塾を最後まで続けるのが理想ですが、時には「転塾」が最善の選択となることもあります。以下のようなサインが見られたら、検討を始めるタイミングかもしれません。

- 成績が長期間にわたって伸び悩んでいる、または下降している

- 子供が明らかに塾に行くのを嫌がっている、ストレスを抱えている

- 授業についていけず、宿題が全く終わらない

- 塾の指導方針(大量の宿題、厳しい競争など)が家庭の方針や子供の性格と合わない

- 講師やクラスの雰囲気に馴染めない

転塾を実行するのに適した時期は、学年が変わるタイミング(1月〜2月)や、夏期講習前などの長期休暇前です。カリキュラムの区切りが良く、新しい環境にスムーズに移行しやすいためです。

ただし、転塾はお子様にとって大きな環境の変化であり、精神的な負担も伴います。まずは現在の塾の担当講師に相談し、改善の余地がないかを探ることが第一です。それでも状況が変わらない場合に、最終手段として転塾を具体的に考えましょう。

塾なしで中学受験は可能?

理論上は可能ですが、現実的には極めて困難な道のりと言わざるを得ません。塾を利用せずに中学受験を乗り越えるには、以下のような高いハードルがあります。

- 情報収集の困難さ:最新の入試傾向、各学校の詳細な情報、併願校の選定戦略など、塾が持つ膨大な情報を個人で集めるのは至難の業です。

- 質の高い教材の入手:市販の教材だけで、塾が提供する練り上げられたカリキュラムと教材の質と量をカバーするのは難しいです。

- 客観的な学力評価の欠如:大規模な模試を受けられないため、全受験生の中での自分の立ち位置が分からず、的確な志望校判定や弱点分析が困難です。

- ペースメーカーの不在:長期間にわたる厳しい受験勉強を、家庭だけで律し、モチベーションを維持し続けるのは非常に大変です。

- 保護者の多大な負担:学習計画の立案、進捗管理、質問対応、精神的なサポートなど、保護者が塾講師とカウンセラーの役割を全て担う必要があり、相当な覚悟と時間、知識が求められます。

これらの理由から、特別な事情がない限りは、何らかの形で塾やプロの力を借りるのが、合格への近道であると言えるでしょう。

まとめ

中学受験における塾選びは、お子様の未来を左右する重要な決断です。この記事では、通塾を始める最適な時期から、後悔しないための7つの選び方のポイント、主要な学習塾15校の比較、指導形式や塾規模による違い、そして具体的な費用相場まで、網羅的に解説してきました。

最後に、複雑な情報を整理し、本質的なポイントを改めて確認しましょう。

- 通塾開始時期:小学3年生の2月(新小4)が王道。 3年間の体系的なカリキュラムにスムーズに乗ることができる。低学年から始めるメリットは学習習慣の定着と基礎固め、高学年から始める場合はキャッチアップの戦略が不可欠。

- 塾選びの7つのポイント:①指導形式、②合格実績、③カリキュラム・教材、④講師・面倒見、⑤費用、⑥立地・安全性、⑦家庭と塾の方針の一致。 これらの要素を総合的に判断することが重要。

- 指導形式と塾規模:集団指導は「競争環境と体系的カリキュラム」、個別指導は「オーダーメイドと苦手克服」に強み。大手塾は「情報力と実績」、中小塾は「面倒見と柔軟性」が魅力。それぞれのメリット・デメリットを理解することが大切。

- 費用:総額で考える視点を持つこと。 特に小学6年生では授業料以外の特別講座費が大きくかさむ。年間100万円〜150万円は覚悟が必要。

数多くの選択肢があり、迷うのは当然です。しかし、最終的に最も大切な判断基準はただ一つ。それは、「お子様自身が前向きな気持ちで通い、成長できる場所かどうか」です。

合格実績や評判も重要ですが、それ以上に、お子様の性格や学力、そして個性に合っていることが、長い受験勉強を乗り越えるための最大のエネルギーとなります。ぜひ、この記事で得た知識を羅針盤として、複数の塾の説明会や体験授業に足を運んでみてください。そして、お子様の表情や言葉に耳を傾け、親子で納得できる「最高のパートナー」を見つけ出してください。

後悔のない塾選びが、お子様の輝かしい未来への第一歩となることを心から願っています。