中学生になり、学習内容が高度化し、部活動や友人関係など生活が大きく変化する中で、「塾に通わせるべきか」と悩む保護者の方は少なくありません。また、お子さん自身も「周りの友達が塾に行き始めたから、自分も行った方が良いのだろうか」と漠然とした不安を感じているかもしれません。

「塾に行く」という選択は、高校受験という大きな目標達成に向けた強力なサポートになる一方で、費用や時間の負担、お子さんへのプレッシャーといった側面も持ち合わせています。大切なのは、世間の風潮や周りの意見に流されるのではなく、お子さん自身の性格や学力、目標、そしてご家庭の状況を総合的に考慮し、最適な学習方法を見つけ出すことです。

この記事では、中学生の塾通いについて、多角的な視点から徹底的に解説します。塾に行くメリット・デメリットから、塾が必要かどうかを判断するためのセルフチェックリスト、失敗しない塾選びのポイント、さらには塾以外の学習方法まで、網羅的に情報を提供します。この記事が、親子でじっくりと話し合い、納得のいく結論を導き出すための一助となれば幸いです。

目次

結論:中学生は塾に行くべき?

まずはじめに、この記事の核心である「中学生は塾に行くべきか」という問いに対する結論からお伝えします。端的に言えば、「全ての中学生が必ずしも塾に行く必要はないが、多くの生徒にとって学力向上や受験対策の有効な選択肢となり得る」というのが答えです。最終的には、お子さん本人の目的意識や学習状況、ご家庭の方針によって判断が分かれます。

この章では、まず客観的なデータから中学生の通塾状況を概観し、その上で、なぜ画一的な答えが出せないのか、その理由を深掘りしていきます。

中学生の通塾率は年々増加傾向

現代の中学生にとって、塾通いはどのくらい一般的なのでしょうか。文部科学省が定期的に実施している「子供の学習費調査」の最新結果(令和3年度)を見ると、その実態が浮かび上がります。

この調査によると、学習塾費を支出した公立中学校生徒の割合は76.0%にものぼります。これは4人に3人以上が何らかの形で塾を利用していることを意味します。私立中学校ではさらに高く、81.2%の生徒が塾関連の費用を支出しています。学年別に見ると、公立中学校では1年生で68.9%、2年生で76.4%、そして高校受験を目前に控えた3年生では82.8%と、学年が上がるにつれて通塾率が顕著に高くなる傾向が見られます。(参照:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査)

このデータは、多くの中学生とその家庭が、学校の授業だけでは不十分だと感じ、学力向上や受験対策のために塾を必要としている現実を浮き彫りにしています。この背景には、以下のような要因が考えられます。

- 高校入試制度の複雑化: 推薦入試、特色選抜、一般入試など、入試形態が多様化し、内申点(調査書点)と学力検査の双方で高いレベルが求められるようになりました。特に、定期テストの点数だけでなく、授業態度や提出物なども評価される内申点対策は、個人で進めるのが難しく、専門的なノウハウを持つ塾のサポートが求められています。

- 学習指導要領の改訂: 近年の学習指導要領の改訂により、思考力・判断力・表現力がより重視されるようになりました。単なる知識の暗記だけではなく、論理的に考え、自分の言葉で説明する能力が求められるようになり、こうした新しい学力観に対応した指導を塾に期待する家庭が増えています。

- 教育に対する保護者の意識の高まり: 社会のグローバル化や技術革新が進む中で、子どもにより良い教育を受けさせたいという保護者の願いは強まっています。将来の選択肢を広げるために、早期から学習習慣を確立し、高い学力を身につけさせたいと考える家庭にとって、塾は有力な選択肢となっています。

このように、客観的なデータや社会背景を見ると、「塾に行くのが当たり前」という風潮があることは事実です。しかし、この数字だけで「うちの子も塾に行かせなければ」と焦る必要はまったくありません。

最終的には本人の目的や状況次第

前述の通り通塾率は高い水準にありますが、それでも約2割の生徒は塾に通わずに学校生活を送っています。彼らが必ずしも勉強をおろそかにしているわけではなく、塾以外の方法で学習を進めている、あるいは学校の授業だけで十分に学力を維持できているケースも少なくありません。

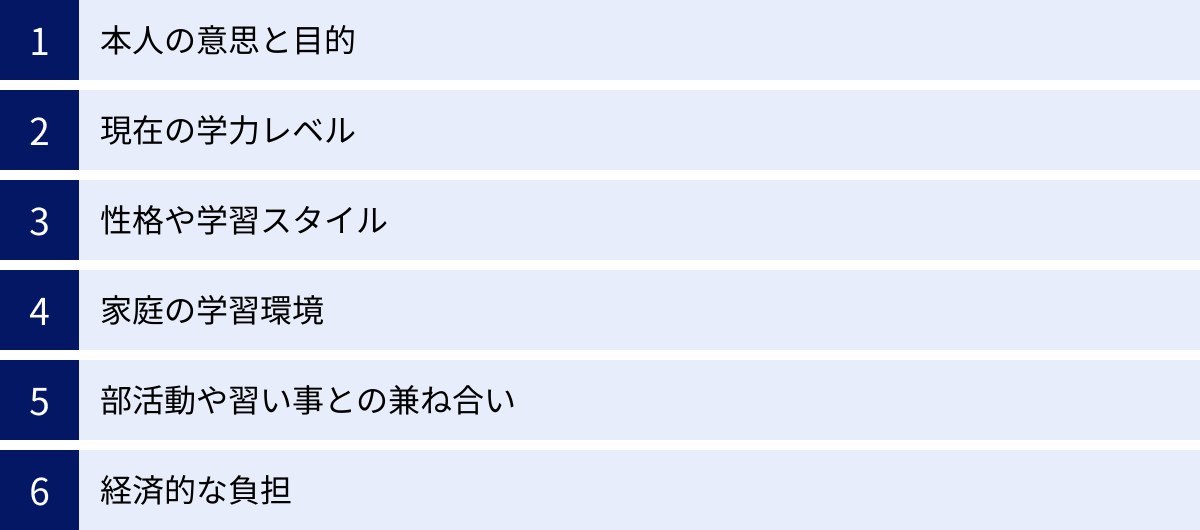

結局のところ、「塾に行くべきか」という問いに対する答えは、お子さん一人ひとりの状況によって大きく異なります。以下のような要素を総合的に検討し、ご家庭にとっての「正解」を見つけることが重要です。

- 本人の意思と目的: 「友達が行くから」ではなく、「苦手な数学を克服したい」「〇〇高校に合格したい」といった明確な目的があるか。本人のやる気がなければ、どんなに良い塾に通っても効果は半減します。

- 現在の学力レベル: 学校の授業についていけていないのか、それとも余裕があり、さらに上を目指したいのか。現状の学力によって、塾に求める役割(補習か、進学対策か)は変わります。

- 性格や学習スタイル: 競争環境で燃えるタイプか、自分のペースでじっくり取り組みたいタイプか。活発に質問できるか、内気で聞きにくいか。性格によって、集団指導と個別指導のどちらが合うかが変わってきます。

- 家庭の学習環境: 自宅に集中して勉強できるスペースがあるか。テレビやゲームなどの誘惑に打ち勝てるか。環境が整っていない場合、塾の自習室などが貴重な学習場所になります。

- 部活動や習い事との兼ね合い: 多忙な中学生にとって、時間は有限です。部活動や他の習い事と両立できるのか、スケジュールを具体的にシミュレーションする必要があります。

- 経済的な負担: 塾には決して安くない費用がかかります。月謝だけでなく、季節講習や教材費などを含めた年間の総額を把握し、家計に無理がないかを冷静に判断することが不可欠です。

このように、考慮すべき点は多岐にわたります。「周りがどうしているか」ではなく、「我が家、我が子にとって何がベストか」という視点を持つことが、後悔しない選択への第一歩です。この記事を通じて、これらの判断材料を一つひとつ吟味し、最適な答えを見つけていきましょう。

中学生が塾に行く5つのメリット

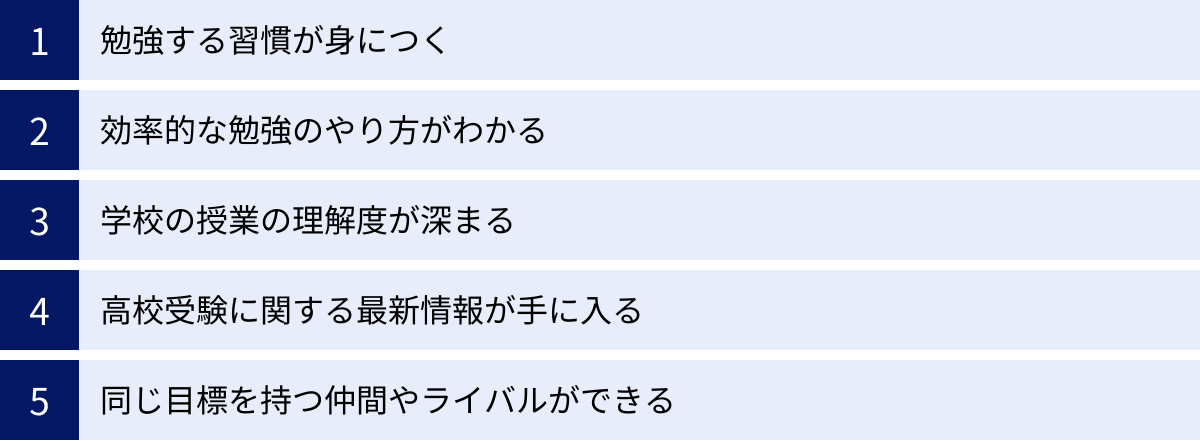

塾に通うことで得られる恩恵は、単にテストの点数が上がることだけではありません。学習習慣の形成から受験情報の入手、精神的な成長まで、多岐にわたるメリットが期待できます。ここでは、中学生が塾に通うことで得られる代表的な5つのメリットを、具体例を交えながら詳しく解説します。

① 勉強する習慣が身につく

中学生が塾に通う最大のメリットの一つは、半ば強制的に学習時間を確保できることによる「学習習慣の定着」です。

中学校に進学すると、部活動が本格化し、友人との交流も活発になります。帰宅後もテレビ、スマートフォン、ゲームなど、多くの誘惑が待ち受けています。強い意志がなければ、毎日決まった時間に机に向かう習慣を身につけるのは容易ではありません。

しかし、週に数回、決まった時間に塾に通うというサイクルができれば、生活の中に「勉強する時間」が自然と組み込まれます。例えば、「毎週火曜日と金曜日の19時からは塾」というスケジュールが定着すれば、部活動で疲れていても、気分が乗らなくても、その時間は勉強することになります。この強制力が、学習習慣をゼロから作り上げる上で非常に効果的に機能します。

最初は「行かなくてはならない」という義務感から始まるかもしれません。しかし、塾で授業を受け、宿題をこなすというサイクルを繰り返すうちに、それが当たり前の日常になります。そして、塾で分からなかったことを自分で調べたり、次の授業の予習をしたりと、徐々に自主的な学習へと発展していくケースも少なくありません。

この中学時代に身につけた学習習慣は、高校受験を乗り越えるための土台となるだけでなく、その後の高校生活、大学受験、さらには社会人になってからの自己研鑽においても、生涯にわたって役立つ貴重な財産となるでしょう。

【具体例】

- サッカー部に所属し、平日は練習でクタクタ。帰宅後はすぐに寝てしまい、家庭学習の時間が全く取れなかったA君。週2回の塾に通い始めたことで、最低でも週に4時間は集中して勉強する時間が確保できるようになった。塾の宿題をこなすために、練習後のわずかな時間も有効活用するようになり、徐々に自宅での学習習慣も身についてきた。

② 効率的な勉強のやり方がわかる

「毎日長時間勉強しているのに、なかなか成績が上がらない」という悩みを抱える中学生は少なくありません。その原因の多くは、「勉強のやり方」が非効率であることにあります。がむしゃらに教科書を読んだり、ただ問題を解き続けたりするだけでは、かけた時間に見合う成果は得られにくいものです。

塾には、長年にわたって数多くの生徒を指導してきた経験から蓄積された、「成績を上げるための効率的な学習ノウハウ」があります。塾講師は、各教科の特性を熟知しており、生徒一人ひとりの課題を見抜き、最適な勉強法を提示してくれます。

- 科目別の攻略法: 例えば、数学では公式の丸暗記ではなく、その公式が成り立つ理由や、応用問題でどのように活用するかという「考え方」を指導します。理科や社会では、膨大な暗記事項の中から、テストに出やすい重要ポイントを絞り込み、語呂合わせや関連付けといった記憶に残りやすい方法を教えてくれます。

- 定期テスト対策: 多くの塾では、地域の中学校の出題傾向を徹底的に分析しています。過去問や教科書、授業で使われるプリントなどから「どの単元の、どの部分が狙われやすいか」を予測し、的を絞った対策を実施します。これにより、生徒は無駄な勉強をすることなく、短期間で点数アップを目指せます。

- 時間管理術: テスト本番で時間が足りなくなるという悩みも、塾の指導で解決できる場合があります。問題の難易度を見極めて解く順番を決めたり、一問あたりにかける時間の目安を体得させたりと、実践的なテクニックを指導します。

自己流の非効率な学習から脱却し、プロが示す「最短ルート」で学べることは、時間のない中学生にとって非常に大きなメリットと言えるでしょう。

【具体例】

- 社会の暗記が苦手で、教科書を何度も読んでも用語が覚えられなかったBさん。塾で、歴史上の出来事をストーリーとして捉え、人物相関図を書きながら覚える方法を教わった。単なる単語の羅列ではなく、流れで理解できるようになった結果、記憶が定着し、テストの点数が飛躍的に向上した。

③ 学校の授業の理解度が深まる

塾の役割は、学校の授業を補完し、その理解度を飛躍的に高めることにあります。塾の多くは、学校の授業を先取りする「予習型」のカリキュラムを採用しており、これが学習の好循環を生み出します。

【予習による好循環】

- 塾で予習: 学校で習うよりも先に、塾で新しい単元を学習します。

- 学校の授業が「復習」になる: 学校の授業では、すでに塾で一度学んだ内容を再度聞くことになります。そのため、「初めて聞く難しい話」ではなく、「知っていることの確認」として、余裕を持って授業に臨めます。

- 自信と積極性が生まれる: 授業内容が理解できるため、挙手して発言したり、先生の問いかけに答えられたりする機会が増えます。この成功体験が自信につながり、学習意欲を高めます。

- 応用問題にも対応できる: 基礎がわかっているため、授業中の応用的な解説や発展的な課題にもスムーズに取り組むことができます。

また、学校の授業で分からなかった点を、塾で質問して解決できる「復習型」のサポートも重要です。クラスの人数が多い学校の授業では、一人の生徒がつまずいても、全体のペースを優先して進んでしまいがちです。内気な性格の生徒にとっては、授業を止めて質問することに抵抗があるかもしれません。

その点、塾、特に個別指導塾などでは、生徒が理解できるまで何度も丁寧に教えてくれます。「わからない」を放置せず、その日のうちに解消できる環境があることは、苦手意識の芽を摘み、学力の土台を固める上で極めて重要です。

【具体例】

- 英語の授業で文法の説明が速く、ついていけなくなりかけていたC君。塾で学校の進度に合わせて文法を基礎からじっくり解説してもらったところ、疑問点がクリアになった。学校の授業が「わかる」ようになると、長文読解にも自信がつき、英語が好きな科目になった。

④ 高校受験に関する最新情報が手に入る

高校受験は、生徒と保護者だけで乗り越えるには情報戦の側面が非常に強いですエン。入試制度は年々変化し、各高校の偏差値、特色、出題傾向、内申点の評価方法など、収集・分析すべき情報は膨大です。

塾、特に地域に根差した進学塾は、高校受験に関する最新かつ詳細な情報の宝庫です。

- 入試データの分析: 長年の実績から、各高校の合格ラインとなる偏差値や内申点のデータを蓄積しています。模試の結果とこれらのデータを照らし合わせることで、客観的な視点から志望校合格の可能性を判断し、的確な進路指導を行うことができます。

- 学校別の対策: 「〇〇高校の数学は証明問題が頻出」「△△高校の英語は長文の語数が多い」といった、各高校の出題傾向を熟知しています。そのため、志望校に特化した無駄のない受験対策が可能です。

- 入試制度の最新情報: 公立高校の入試制度変更や、私立高校の新しいコース設置、推薦基準の変更といった最新情報をいち早くキャッチし、生徒や保護者に提供します。個人でこれらの情報を追いかけるのは大変な労力がかかりますが、塾に通っていれば自動的に手に入ります。

- 進路相談(三者面談): 生徒の学力や性格、将来の夢などを踏まえ、学校の先生とはまた違った客観的な視点から進路のアドバイスをしてくれます。保護者の不安や疑問にも親身に答えてくれるため、心強い存在となります。

情報格差が合否を左右しかねない高校受験において、専門家による情報提供と戦略的なサポートを受けられることは、計り知れないメリットです。

⑤ 同じ目標を持つ仲間やライバルができる

受験勉強は、時に孤独な戦いになりがちです。特に、志望校のレベルが高くなるほど、学校内では同じ目標を持つ友人を見つけにくくなることもあります。

塾には、同じように「成績を上げたい」「志望校に合格したい」という高い志を持った仲間が集まっています。このような環境に身を置くことには、学力面だけでなく、精神面でも大きなメリットがあります。

- モチベーションの向上: 休み時間に友達が勉強している姿を見たり、模試の成績を競い合ったりすることで、「自分も負けていられない」という健全な競争心が芽生えます。ライバルの存在が、学習意欲を高める最高の起爆剤となるのです。

- 情報交換と相互学習: 「この問題集が良かった」「あの先生の解説はわかりやすい」といった情報交換が活発に行われます。また、分からない問題を教え合うことで、教える側も自分の理解度を再確認でき、双方にとって学習効果が高まります。

- 精神的な支え: 受験のプレッシャーや成績が伸び悩むスランプ期には、誰もが不安になります。そんな時、同じ苦労を分かち合える仲間の存在は、大きな精神的な支えとなります。「辛いのは自分だけじゃない」と感じることで、困難を乗り越える勇気が湧いてきます。

学校というコミュニティとは別に、学力や目標を軸とした新たな人間関係を築けることは、多感な中学生時代の成長において、非常に価値のある経験と言えるでしょう。

中学生が塾に行く4つのデメリット

塾に通うことには多くのメリットがある一方で、当然ながらデメリットや注意すべき点も存在します。メリットだけに目を向けて安易に決めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、塾通いを検討する際に必ず直視すべき4つのデメリットについて解説します。

① 塾の費用がかかる

最も現実的で大きなデメリットは、家計への経済的な負担です。塾の費用は決して安くはなく、継続的に発生する大きな出費となります。

文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、公立中学校に通う生徒がいる家庭で、学習塾に支出した年間の平均額は約25万円(学習塾費を支出した世帯の平均)となっています。中学3年生に限ると、その額はさらに跳ね上がり、約37万5千円にも達します。私立中学校の場合は、公立よりもさらに高額になる傾向があります。

注意すべきは、毎月の授業料(月謝)だけが塾の費用ではないという点です。多くの塾では、以下のような追加費用が発生します。

| 費用の種類 | 内容 | 発生時期の目安 |

|---|---|---|

| 入塾金 | 塾に入会する際に一度だけ支払う費用。 | 入塾時 |

| 教材費 | 年間を通じて使用するテキストや問題集、プリント代など。 | 年に1~2回(前期・後期など) |

| 季節講習費 | 春期、夏期、冬期に行われる特別講習の費用。特に受験生の夏期・冬期講習は高額になりやすい。 | 長期休暇前 |

| 模試代 | 定期的に実施される実力テストや志望校判定模試の受験料。 | 定期的(月に1回、数か月に1回など) |

| 諸経費・維持費 | 教室の光熱費や通信費、施設維持管理費など。 | 毎月、または半期ごと |

| 特訓講座費 | 週末や祝日に行われる志望校別対策や弱点克服などのオプション講座の費用。 | 不定期 |

これらの費用を合計すると、年間の総額は予想をはるかに上回ることがあります。「月謝が安い」という理由だけで塾を選ぶと、後から追加費用が次々と発生し、結果的に高額になってしまうケースも少なくありません。塾選びの際は、必ず年間のトータルコストを確認し、家計に無理のない範囲で継続的に支払い続けられるかを慎重に判断する必要があります。

② 部活動や習い事との両立が難しい

中学生は、勉強だけでなく部活動や委員会活動、習い事など、非常に多忙な毎日を送っています。そこに塾通いが加わると、スケジュールが過密になり、心身ともに余裕がなくなってしまう可能性があります。

例えば、運動部に所属している生徒の場合、平日は夕方遅くまで練習があり、帰宅するのは19時過ぎということも珍しくありません。そこから塾に移動し、21時や22時まで授業を受け、帰宅してから夕食、入浴、そして塾の宿題をこなすとなると、就寝時間は必然的に深夜になります。

このような生活が続くと、慢性的な睡眠不足に陥り、翌日の学校の授業中に居眠りをしてしまうなど、本末転倒な事態を招きかねません。また、疲労の蓄積は集中力の低下を招き、塾の授業内容も頭に入りにくくなってしまいます。

さらに、これまで楽しんでいた趣味の時間や、友人と遊ぶ時間、家族と過ごす時間が大幅に削られることにもなります。中学生という多感な時期において、勉強以外の多様な経験やリフレッシュの時間は、精神的な安定や社会性を育む上で非常に重要です。

塾に通うことで、生活のバランスが崩れ、かえって勉強への意欲を失ってしまっては意味がありません。お子さんの体力や性格、部活動の活動頻度などを考慮し、無理のない範囲で通える塾を選ぶ、あるいは振替制度が充実している塾を探すなどの工夫が求められます。

【具体例】

- 吹奏楽部に所属し、コンクール前は土日も練習に明け暮れるDさん。平日の夜に集団指導塾に通い始めたが、練習の疲れと塾の宿題に追われ、大好きだった楽器の練習が苦痛に感じるようになった。睡眠不足から体調を崩しがちになり、結局、塾を辞めざるを得なくなった。

③ 通うだけで満足し、自主学習をしなくなる可能性がある

塾に通わせることで、保護者もお子さん自身も「勉強している」という安心感を得てしまい、「塾に行っているから大丈夫」と油断してしまうケースがあります。これが、塾のデメリットの中でも特に注意すべき「受け身学習」への落とし穴です。

塾の授業を受けることは、あくまで知識をインプットする過程に過ぎません。その知識を本当に自分のものにし、テストで使えるレベルまで定着させるためには、授業後に自分で問題を解き直したり、関連事項を調べたりするアウトプット、つまり「自主学習」の時間が不可欠です。

しかし、「塾に行っている」という事実だけで満足してしまうと、塾の宿題をこなすだけで自主的な復習をおろそかにしがちになります。塾の授業中は講師の説明を聞いて「わかったつもり」になっていても、いざ一人で問題を解こうとすると手も足も出ない、という事態に陥ります。

これは、「わかる」と「できる」の間に大きなギャップがあることを示しています。このギャップを埋めるのは、他ならぬ自分自身の努力です。塾はあくまで学習のペースメーカーであり、補助輪のような存在です。最終的に自転車を乗りこなす(=学力を定着させる)ためには、自分でペダルを漕ぐ練習(=自主学習)が欠かせません。

保護者も「高いお金を払って塾に行かせているのだから、成績が上がるのは当たり前」と考えるのではなく、お子さんが塾の授業内容をしっかり復習しているか、家庭での学習習慣が身についているかを注意深く見守る必要があります。

④ 講師や塾の雰囲気が合わないとストレスになる

塾という環境や、そこで教える講師との相性も、学習効果を大きく左右する重要な要素です。もし、これらが自分に合わない場合、塾に通うこと自体が大きなストレス源となり、勉強嫌いを助長してしまう危険性すらあります。

- 講師との相性: 講師の教え方が分かりにくい、話すスピードが速すぎる・遅すぎる、質問しにくい威圧的な雰囲気がある、といったミスマッチは学習意欲を著しく低下させます。また、生徒のやる気を引き出すのが上手な講師もいれば、淡々と授業を進めるだけの講師もいます。講師の質や人柄は、塾の満足度を決定づけると言っても過言ではありません。

- クラスの雰囲気: 集団指導塾の場合、クラスの雰囲気も重要です。周りの生徒のレベルが高すぎて劣等感を抱いてしまったり、逆にレベルが低すぎて物足りなさを感じたりすることもあります。また、授業中に私語が多くて集中できない、競争的な雰囲気がプレッシャーに感じるなど、クラスの空気感が合わないと、通塾が苦痛になります。

- 塾の方針: 宿題の量が非常に多い、頻繁に居残りさせる、厳しい言葉で生徒を追い込むなど、塾の指導方針がお子さんの性格に合わない場合もあります。競争を煽る方針が合う子もいれば、自分のペースで着実に進めたい子もいます。

これらのミスマッチは、実際に通ってみないと分からない部分も多いですが、入塾前に体験授業に必ず参加することで、ある程度は確認できます。講師の教え方はどうか、教室の雰囲気はどうか、他の生徒はどんな様子か、お子さん自身の目で見て、肌で感じ、「ここなら頑張れそう」と思えるかどうかを確かめることが、失敗しない塾選びの鍵となります。

【セルフチェック】我が子は塾に行くべきか判断する基準

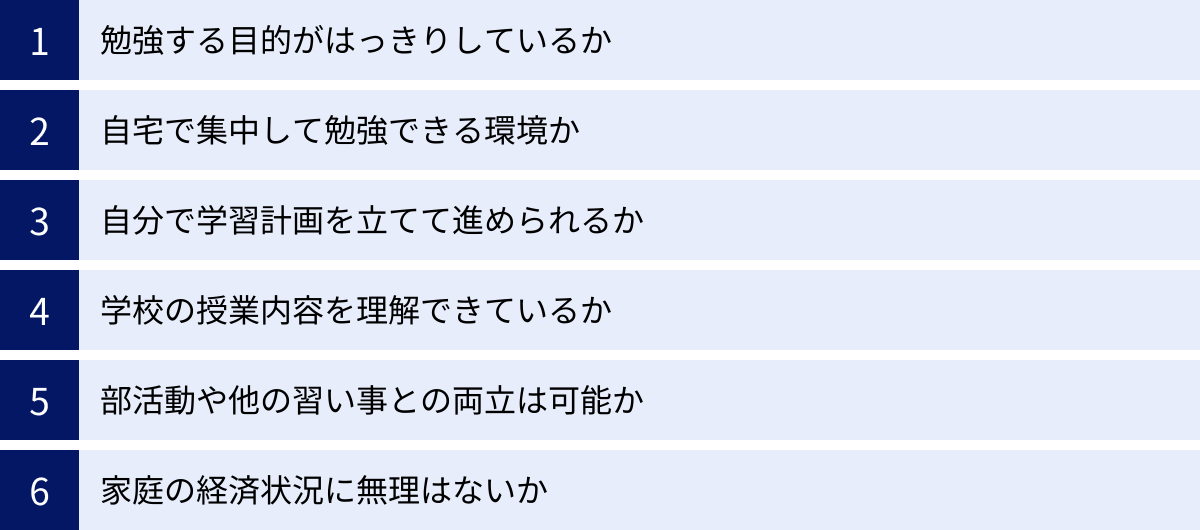

「メリットとデメリットはわかったけれど、結局うちの子は塾に行くべきなの?」という疑問に答えるため、具体的な判断基準をセルフチェック形式でまとめました。以下の6つの質問について、親子で一緒に考えながら「はい」「いいえ」で答えてみてください。この結果が、ご家庭にとっての最適な選択を導き出すヒントになります。

勉強する目的がはっきりしているか

質問:お子さんは「なぜ塾に行きたいのか」を自分の言葉で説明できますか?

「みんなが行っているから」「親に言われたから」といった漠然とした理由ではなく、「次の定期テストで数学の点数を20点上げたい」「苦手な英語の長文を読めるようになりたい」「〇〇高校に絶対に合格したい」といった、具体的で明確な目的意識があるかが最初の重要な判断基準です。

- 「はい」の場合: 目的が明確であれば、学習意欲が高く、塾の授業を最大限に活用できる可能性が高いです。塾選びの際も、その目的(例:定期テスト対策に強い、特定高校の受験対策コースがある)を軸に探すことができるため、ミスマッチが起こりにくくなります。

- 「いいえ」の場合: 目的が曖昧なまま塾に通い始めても、やらされている感が強くなり、長続きしない可能性があります。まずは親子でじっくりと話し合い、学習における現在の課題や将来の目標について考える時間を持つことが先決です。塾に通うのは、目的が明確になってからでも遅くありません。

目的意識の有無が、学習効果を大きく左右します。まずは動機を確認することから始めましょう。

自宅で集中して勉強できる環境か

質問:お子さんの部屋やリビングなど、自宅に静かで集中できる学習スペースはありますか?

学習環境は、学力に直接的な影響を与えます。物理的な環境と、家庭内の雰囲気の両面からチェックしてみましょう。

- 物理的環境: 自分の部屋があるか、兄弟がいて騒がしいか、テレビや漫画、スマートフォンなどが手の届く場所にあり誘惑に負けていないか。

- 家庭内の雰囲気: 家族が勉強中にテレビの音量を下げてくれるなど、協力的な姿勢があるか。保護者が学習の進捗を気にかけてくれるか。

- 「はい」の場合: 自宅で集中できる環境が整っているのであれば、必ずしも塾に通う必要はないかもしれません。通信教育や市販の問題集を使った独学でも、十分に成果を上げられる可能性があります。

- 「いいえ」の場合: 自宅ではどうしても集中できない、誘惑が多くて勉強が進まないというお子さんにとって、塾は「強制的に勉強モードに切り替えるための場所」として非常に有効です。特に、多くの塾が備えている「自習室」は、静かで集中できる環境が提供されており、授業がない日でも利用できるため、第二の勉強部屋として活用できます。

自分で学習計画を立てて進められるか

質問:お子さんは、テストまでの期間から逆算して「いつまでに、何を、どこまでやるか」という計画を自分で立てられますか?

これは、お子さんの自己管理能力を測る質問です。

- 「はい」の場合: 計画性があり、自分で学習を管理できるタイプのお子さんは、非常に素晴らしい能力を持っています。このようなお子さんの場合、塾の画一的なカリキュラムが、むしろ自分のペースを乱す足かせになることもあります。独学や、必要な科目だけを自分のペースで学べる個別指導塾、通信教育などが向いているかもしれません。

- 「いいえ」の場合: 「何から手をつけていいかわからない」「いつもテスト直前に慌てて勉強を始める」というタイプのお子さんには、塾が強力なペースメーカーになります。塾では、年間を通じて体系的なカリキュ-ラムが組まれており、それに沿って授業と宿題をこなしていけば、自然と計画的な学習が進められます。定期的なテストや面談で、学習の進捗状況を管理・修正してくれる点も大きなメリットです。

学校の授業内容を理解できているか

質問:お子さんは、学校の授業を聞いておおむね内容を理解できていますか?

現在の学力レベルを正確に把握することは、塾の必要性を判断する上で不可欠です。

- 「はい」の場合(授業が簡単すぎると感じる): 学校の授業だけでは物足りない、もっと発展的な内容を学びたいという意欲があるお子さんには、難関校受験を専門とする進学塾が適しています。高いレベルの仲間と切磋琢磨することで、さらに学力を伸ばすことができるでしょう。

- 「はい」の場合(授業についていけている): 現状で特に困っていないのであれば、急いで塾に通う必要はないかもしれません。ただし、高校受験を見据え、内申点対策を万全にしたい、応用力をつけたいという目的があれば、塾の利用を検討する価値はあります。

- 「いいえ」の場合(授業についていけていない): 特定の科目でつまずいている、あるいは全体的に授業が難しく感じているのであれば、早急な対策が必要です。分からないことを放置すると、その後の学習内容が全く理解できなくなり、勉強嫌いにつながってしまいます。学校の授業内容を丁寧に復習してくれる「補習塾」や、一対一で弱点を徹底的に潰せる「個別指導塾」がおすすめです。

部活動や他の習い事との両立は可能か

質問:現在の生活スケジュールに、週に2〜3回、2〜3時間程度の通塾時間を無理なく組み込めますか?

1週間のタイムスケジュールを具体的に書き出してみることをお勧めします。起床時間、通学時間、授業時間、部活動、帰宅時間、食事、入浴、就寝時間などを可視化し、どこに塾の時間を捻出できるかシミュレーションしてみましょう。

- 「はい」の場合: 時間的な余裕があり、体力にも問題がなければ、塾通いを前向きに検討できます。

- 「いいえ」の場合: スケジュールが過密で、これ以上活動を増やすと睡眠時間が削られてしまう、体力的につらいという場合は、通塾は慎重に考えるべきです。もし学習サポートが必要なら、曜日や時間を柔軟に選べる個別指導塾や、移動時間のかからないオンライン塾、自分のペースで進められる通信教育などが代替案として考えられます。健康を犠牲にしてまで塾に通うのは本末転倒です。

家庭の経済状況に無理はないか

質問:月々の授業料だけでなく、教材費や季節講習費などを含めた年間の総費用を、家計に大きな負担をかけることなく支払い続けられますか?

これは保護者の方が主体的に判断すべき項目です。

- 「はい」の場合: 経済的な見通しが立っているのであれば、選択肢は広がります。複数の塾を比較検討し、教育効果が最も高いと思われる塾を選ぶことができます。

- 「いいえ」の場合: 無理をして高額な塾に通わせることは、家計を圧迫し、家庭内のストレスにつながる可能性があります。また、「高いお金を払っているのに」というプレッシャーがお子さんにかかり、逆効果になることもあります。費用を抑えたい場合は、比較的安価な集団指導塾や、通信教育、市販の教材を活用した独学など、他の選択肢も視野に入れましょう。自治体が運営する安価な学習支援サービスなどを探してみるのも一つの手です。

これらのセルフチェックを通じて、お子さんとご家庭の状況が客観的に見えてきたでしょうか。一つでも「いいえ」があるからといって塾がダメというわけではありません。しかし、「いいえ」が多ければ多いほど、通塾以外の選択肢も真剣に検討する必要があると言えるでしょう。

塾に通うのがおすすめな中学生のタイプ

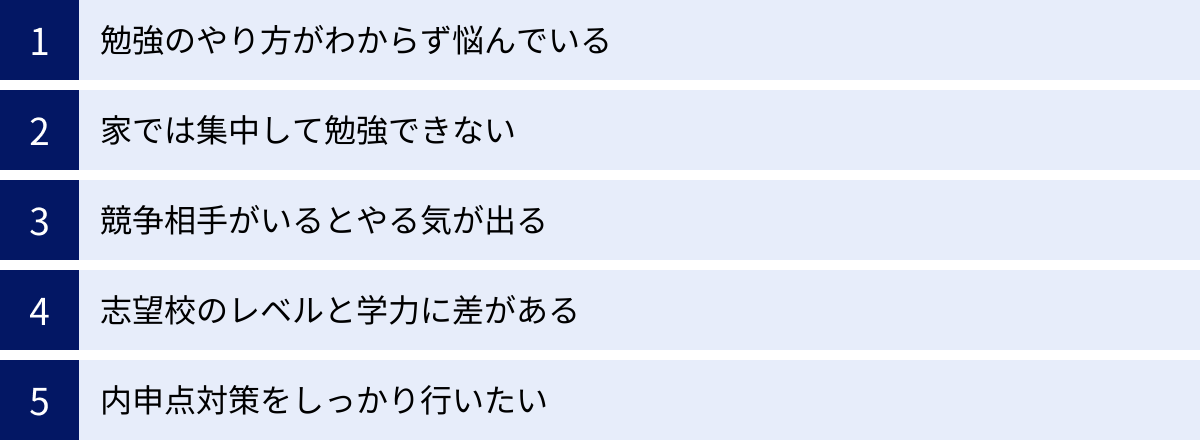

セルフチェックの結果や、これまでのメリット・デメリットの解説を踏まえ、ここでは特に「塾に通うことで大きな効果が期待できる中学生のタイプ」を5つに絞ってご紹介します。もしお子さんがこれらのいずれかに当てはまる場合は、塾通いを積極的に検討する価値があるでしょう。

勉強のやり方がわからず悩んでいる

「やる気はあるし、勉強時間も確保している。でも、なぜか成績が上がらない…」

このように、努力が成果に結びついていない生徒は、勉強の「やり方」に問題を抱えているケースがほとんどです。非効率な方法で学習を続けていても、時間と労力が無駄になるばかりか、次第に「自分は勉強ができないんだ」と自信を失ってしまいます。

このようなタイプの生徒にとって、塾はまさに救世主となり得ます。塾講師は学習指導のプロフェッショナルであり、生徒一人ひとりの課題を見抜き、以下のような具体的な「正しい勉強法」を授けてくれます。

- 暗記: 英単語の効果的な覚え方、歴史の年号の語呂合わせ、理科の公式の理解の仕方など。

- 問題演習: どの問題集を、どのように使えば効率的か。間違えた問題の正しい復習方法。

- ノートの取り方: 後から見返したときに要点がひと目でわかる、思考を整理するためのノート術。

- テスト対策: 定期テストの出題傾向に合わせた、的を絞った学習計画の立て方。

我流の勉強法から脱却し、プロの指導によって正しい学習の型を身につけることで、努力が正しく成果に反映されるようになり、勉強そのものが楽しくなるという好循環が生まれます。

家では集中して勉強できない

「家に帰ると、ついスマホを触ってしまう」「弟や妹が騒がしくて集中できない」

中学生にとって、自宅はリラックスする場所であると同時に、多くの誘惑が存在する場所でもあります。強い意志がなければ、これらの誘惑を断ち切って勉強モードに切り替えるのは至難の業です。

家庭環境が学習に適していない場合、「勉強するための場所」を物理的に確保するという意味で、塾は非常に大きな価値を持ちます。

- 強制的な環境: 塾の教室には、勉強以外のものはありません。周りの生徒も真剣に授業を聞いており、その環境に身を置くだけで、自然と集中力が高まります。

- 自習室の活用: 多くの塾には、授業がない日でも利用できる自習室が完備されています。静かで快適な環境が整っており、学校帰りや休日に利用することで、自宅での学習時間を補うことができます。「家では集中できないから塾の自習室に行く」という習慣をつけるだけで、総学習時間は飛躍的に増加します。

「場所を変える」という単純な行動が、学習効率を劇的に改善するきっかけになるのです。

競争相手がいるとやる気が出る

「一人で黙々と勉強するのは苦手」「誰かと競い合う方が燃える」

このような負けず嫌いで競争心旺盛な性格の生徒には、同じ目標を持つライバルと切磋琢磨できる集団指導塾の環境が最適です。

- 健全な競争環境: クラス内での小テストの順位、定期的に実施される模試の偏差値や順位など、自分の立ち位置が常に可視化されます。「次のテストではあの子に勝ちたい」「クラスで一番になりたい」という気持ちが、強力な学習のモチベーションになります。

- 高いレベルでの刺激: 特に進学塾では、地域のトップレベルの生徒が集まります。自分より優れた生徒の存在は、「自分ももっと頑張らなければ」という向上心を引き出し、学習の基準値を自然と高めてくれます。

- 一体感と連帯感: 受験という共通の目標に向かって努力する仲間がいることで、「辛いのは自分だけじゃない」という連帯感が生まれます。お互いに励まし合い、高め合う関係は、苦しい受験勉強を乗り越える上での大きな精神的な支えとなります。

学校内では得られないハイレベルな競争環境が、お子さんのポテンシャルを最大限に引き出す可能性があります。

志望校のレベルと学力に差がある

「どうしても行きたい高校があるけれど、今の成績では全然足りない」

明確な目標がある一方で、現状の学力と目標との間に大きなギャップがある場合、独力でその差を埋めるのは非常に困難です。合格から逆算した戦略的な学習計画と、それを実行するための専門的な指導が不可欠となります。

進学塾は、まさにこのような「逆転合格」を目指す生徒をサポートするための専門機関です。

- 合格へのロードマップ: 生徒の現在の学力と志望校のレベルを正確に分析し、合格までに「何を」「いつまでに」「どのレベルまで」仕上げる必要があるのか、具体的な学習計画(ロードマップ)を提示してくれます。

- 志望校特化の対策: 各高校の過去問を徹底的に分析し、出題傾向、頻出分野、時間配分などを踏まえた、極めて実践的な指導を行います。記述問題の添削や、特色入試で課される面接・小論文の対策など、独学では難しいサポートも万全です。

- 豊富なデータに基づく進路指導: 長年蓄積された膨大な入試データに基づき、客観的で的確な進路指導を行います。生徒のモチベーションを維持しながら、現実的な目標設定をサポートしてくれます。

大きな目標を達成するためには、信頼できるナビゲーターの存在が不可欠です。塾はその役割を十二分に果たしてくれます。

内申点対策をしっかり行いたい

高校入試、特に公立高校の入試において、当日の学力検査の点数と同じくらい重要になるのが「内申点(調査書点)」です。内申点は、中学1年生から3年生までの定期テストの成績や、授業態度、提出物など、日々の学校生活の評価を点数化したものです。

この内申点を軽視していると、たとえ入試本番で高得点を取っても、不合格になってしまう可能性があります。

多くの塾では、この内申点対策に力を入れています。

- 定期テスト対策の徹底: 通常の授業に加えて、テスト期間前には各中学校の進度や出題傾向に合わせた「定期テスト対策授業」を実施します。過去問や予想問題を用いた演習を繰り返すことで、効率的に点数アップを目指します。

- 副教科のサポート: 内申点には、音楽、美術、保健体育、技術・家庭といった副教科の成績も含まれます。これらの対策まで手が回らない生徒のために、テスト対策プリントの配布や実技のアドバイスを行う塾もあります。

- 提出物管理の指導: 提出物を期限内にきちんと出すことは、評価の基本です。提出物の管理方法や、質の高いレポートの書き方などを指導してくれる場合もあります。

受験の土台となる内申点を確実に確保するために、学校の成績アップに特化した塾のサポートは非常に有効です。

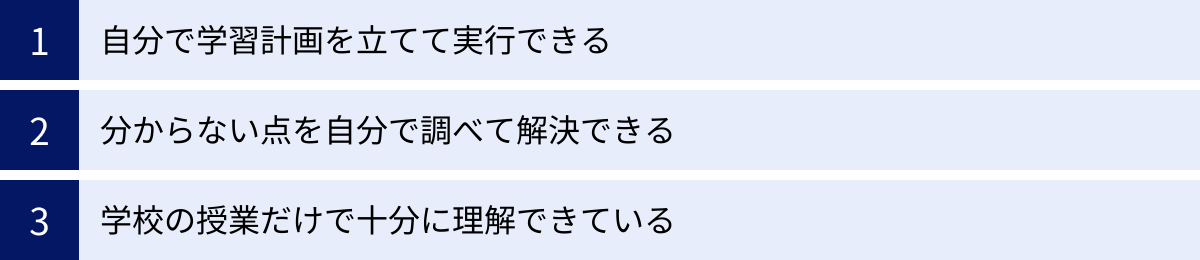

塾に行かなくても大丈夫な中学生のタイプ

塾は多くの生徒にとって有効な選択肢ですが、すべての中学生に必要なわけではありません。むしろ、塾に通うことがかえって非効率になったり、ストレスになったりするケースもあります。ここでは、塾に通わなくても、自力で、あるいは塾以外の方法で十分に学力を伸ばしていける可能性が高い中学生のタイプを3つ紹介します。

自分で学習計画を立てて実行できる

塾の大きな役割の一つは、学習の「ペースメーカー」となることです。しかし、もともと高い自己管理能力を持ち、自分で学習計画を立てて着実に実行できる生徒にとっては、塾の存在は必ずしも必要ではありません。

このタイプの生徒の特徴は以下の通りです。

- 目標設定能力: 「次のテストで5教科合計450点を取る」「夏休み中に数学の問題集を1冊終わらせる」といった、具体的で達成可能な目標を自分で設定できます。

- 計画立案能力: 設定した目標から逆算し、「そのためには、今週は何をすべきか」「今日はどの単元を何ページ進めるか」といった日々のタスクにまで落とし込むことができます。

- 実行力と修正能力: 立てた計画をコツコツと実行する意志の強さを持っています。また、計画通りに進まなかった場合でも、その原因を分析し、柔軟に計画を修正することができます。

このような生徒にとって、塾の画一的なカリキュラムは、むしろ自分の学習ペースを乱す「足かせ」になる可能性があります。「塾の宿題に追われて、自分が本当にやりたいと思っていた弱点克服の勉強ができなかった」という本末転倒な事態にもなりかねません。

自分のペースで、自分のやりたい勉強に集中できるという独学のメリットを最大限に活かせるタイプと言えるでしょう。市販の質の高い参考書や問題集、あるいは自分のレベルに合わせて自由にカリキュラムを組める通信教育などを活用することで、塾に通う以上に高い学習効果を得られる可能性があります。

分からない点を自分で調べて解決できる

学習を進めていく上で、「わからないこと」に遭遇するのは当然です。その際、すぐに誰かに答えを教えてもらうのではなく、自力で調べて解決しようとする探究心と能力を持っている生徒は、塾に頼らなくても学力を大きく伸ばせます。

このタイプの生徒の特徴は以下の通りです。

- 主体的な学習姿勢: 「なぜそうなるんだろう?」という知的好奇心が旺盛で、疑問点を放置しません。

- 情報活用能力: 教科書や参考書はもちろん、辞書、図鑑、インターネットなど、様々なツールを駆使して、必要な情報を探し出すことができます。最近では、教育系のYouTubeチャンネルなどでも質の高い解説動画が数多くあり、これらを有効活用できる能力も含まれます。

- 粘り強さ: すぐに答えが見つからなくても諦めず、多角的なアプローチで問題解決に挑む粘り強さを持っています。

自分で調べて解決するプロセスは、単に答えを知る以上の価値があります。関連知識が自然と身につき、物事を多角的に見る力が養われ、何よりも「自力で解決できた」という成功体験が、学習への自信とモチベーションを飛躍的に高めます。

もちろん、どうしても解決できない問題に直面することもあるでしょう。その場合は、学校の先生に積極的に質問に行くことで、十分にカバーできます。このような生徒は、塾で受け身に答えを待つよりも、能動的に知識を探求していく学習スタイルの方が、はるかに大きく成長できる可能性を秘めています。

学校の授業だけで十分に理解できている

中学校の授業は、学習指導要領に基づき、その学年で習得すべき内容が体系的にまとめられています。そのため、学校の授業に集中して取り組み、出された課題をきちんとこなすことで、基本的な学力は十分に身につくように設計されています。

以下の条件を満たしている生徒は、必ずしも塾に通う必要はないと言えます。

- 高い授業理解度: 先生の説明を聞いて、その場で内容をほぼ理解できています。

- 基礎学力の定着: 小学校からの学習内容がしっかりと身についており、授業でつまずくことがほとんどありません。

- 課題遂行能力: 宿題や提出物を、期限内に丁寧に行う習慣が身についています。

- 質問力: 授業中に少しでも疑問に思ったことは、その場で、あるいは休み時間に先生に質問して解決できます。

このような生徒が塾に通わない場合、塾に費やすはずだった時間を、部活動や趣味、読書、あるいはより発展的な学習(ハイレベルな問題集に挑戦する、興味のある分野を深く掘り下げるなど)に充てることができます。これにより、学力だけでなく、人間性や教養を豊かに育む時間的な余裕が生まれます。

ただし、注意点もあります。現在は授業についていけていても、学年が上がるにつれて内容が難しくなったり、高校受験が近づくにつれてより専門的な対策が必要になったりする場合があります。現状に満足せず、定期的な模試を受けるなどして、客観的に自分の学力を把握し続けることが重要です。その上で、必要になったタイミングで塾やその他の学習サービスを利用するという、柔軟な姿勢を持つことが望ましいでしょう。

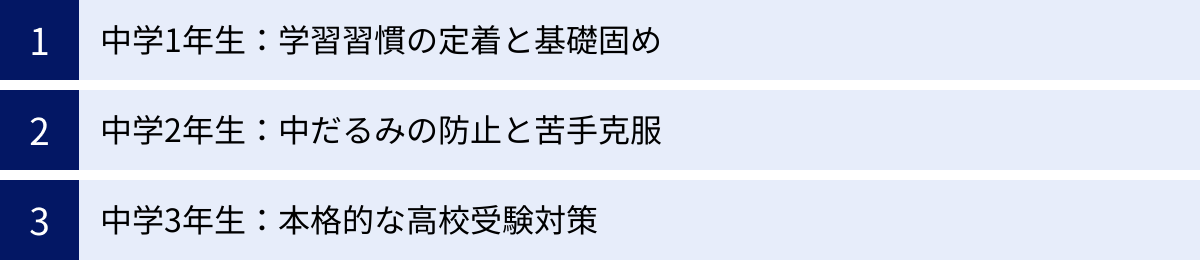

中学生はいつから塾に通うのがベスト?

「塾に通うなら、いつから始めるのが一番良いのだろう?」これも、多くの保護者が抱える悩みの一つです。結論から言えば、「この時期から始めなければ手遅れ」という明確なデッドラインはありません。最も重要なのは、お子さん自身が「勉強で困っている」「もっと上を目指したい」と課題を認識し、必要性を感じたタイミングです。

とはいえ、学年ごとに学習の課題や目標は変化します。ここでは、中学1年生、2年生、3年生それぞれの時期に塾に通い始める一般的な目的と、そのタイミングで始めることのメリットを解説します。

中学1年生:学習習慣の定着と基礎固めが目的

中学1年生は、小学校からの変化が最も大きい時期です。学習面では、教科担任制の導入、英語や数学の難易度アップなど、多くの生徒が「勉強が難しくなった」と感じ始めます。また、生活面では本格的な部活動が始まり、環境の変化に戸-惑うことも少なくありません。

この「中学の壁」をスムーズに乗り越えるために、中1の段階から塾に通うことには大きなメリットがあります。

- 学習習慣の早期確立: 小学校時代とは比較にならないほど忙しくなる中で、塾に通うことで半強制的に勉強時間を確保できます。この時期に「部活と勉強を両立させる」という生活リズムを確立できれば、その後の2年間を非常に有利に進めることができます。最初のボタンを正しくかけるという意味で、中1からのスタートは非常に効果的です。

- 基礎固めの徹底: 中学の学習内容は、すべてが積み重ねです。特に英語と数学は、中1で習う内容が土台となり、その後のすべての単元につながっていきます。中1の段階でつまずきを放置すると、中2、中3で取り返すのは非常に困難になります。塾で基礎を徹底的に固め、分からない点をすぐに解消しておくことで、苦手科目が生まれるのを防ぎます。

- 内申点対策のスタートダッシュ: 多くの都道府県の高校入試では、中学1年生の成績から内申点の評価対象となります。「受験はまだ先」と考えがちですが、実際にはもう始まっているのです。最初の定期テストから高得点を目指し、良い成績をキープしていく意識を持つ上で、塾のサポートは心強い味方になります。

中1の段階では、進学塾というよりは、学校の授業の補習や学習習慣の定着を主目的とした、個別指導塾やアットホームな雰囲気の集団塾から始めるのがおすすめです。

中学2年生:中だるみの防止と苦手分野の克服が目的

中学2年生は、学校生活にも慣れ、部活動では中心的な役割を担うようになる一方で、学習面ではモチベーションが低下しがちな「中だるみ」の時期と言われます。高校受験まではまだ時間があるという安心感から、勉強への集中力が途切れやすいのです。

また、学習内容は中1よりもさらに専門的かつ複雑になり、この時期に苦手科目を作ってしまう生徒が急増します。特に、数学の「連立方程式」「一次関数」、英語の「不定詞」「動名詞」などは、高校入試でも頻出の重要単元です。

この中2のタイミングで塾に通い始める目的は、主に以下の2つです。

- 中だるみの防止と学習ペースの維持: 気が緩みがちな時期に、塾という強制力のある環境に身を置くことで、学習のペースを維持できます。定期的な塾の授業やテストが、中だるみを防ぐための良いカンフル剤となります。

- 苦手分野の徹底的な克服: 受験学年である中3になる前に、それまでにつまずいてしまった部分を総復習し、苦手分野を克服しておく絶好の機会です。中3になると、受験対策に追われて基礎に立ち返る時間を確保するのが難しくなります。中2の間に弱点を潰しておくことが、受験を有利に進める鍵となります。

この時期に塾を検討する場合は、お子さんの苦手科目を明確にし、その克服に定評のある塾や、個別指導でじっくり教えてもらえる塾を選ぶと良いでしょう。

中学3年生:本格的な高校受験対策が目的

中学3年生は、言うまでもなく高校受験に向けた総仕上げの学年です。多くの生徒が受験を意識し始め、塾に通う生徒の割合もこの時期にピークに達します。部活動も夏には引退し、本格的に受験勉強へとシフトしていきます。

中3から塾に通い始めるのは、決して遅すぎるわけではありません。むしろ、目標が明確になっているため、非常に高いモチベーションで学習に取り組めるというメリットがあります。この時期に塾に求められる役割は、これまでの補習や基礎固めとは異なり、より専門的で戦略的なものになります。

- 志望校合格に向けた総合的な対策: 過去問演習、出題傾向の分析、時間配分のトレーニングなど、志望校の入試に特化した実践的な指導が中心となります。

- 入試情報の提供と進路指導: 最新の入試データに基づいた正確な進路指導、併願校の選定、面接や小論文の対策など、合格を勝ち取るためのトータルサポートが求められます。

- 夏期・冬期講習での集中特訓: 夏休みや冬休みといった長期休暇を利用した集中講座で、これまでの総復習と応用力の養成を一気に行います。この講習が、学力を飛躍的に伸ばす大きなチャンスとなります。

中3で塾を選ぶ場合は、志望校への合格実績が豊富で、受験ノウハウを蓄積している進学塾が主な選択肢となります。ただし、基礎力に不安がある場合は、個別指導で弱点を補強しながら、集団塾の受験対策講座を併用するといった方法も有効です。

結局のところ、最適なタイミングは一人ひとり異なります。お子さんが課題を感じた時こそが、最高のスタート時期と言えるでしょう。

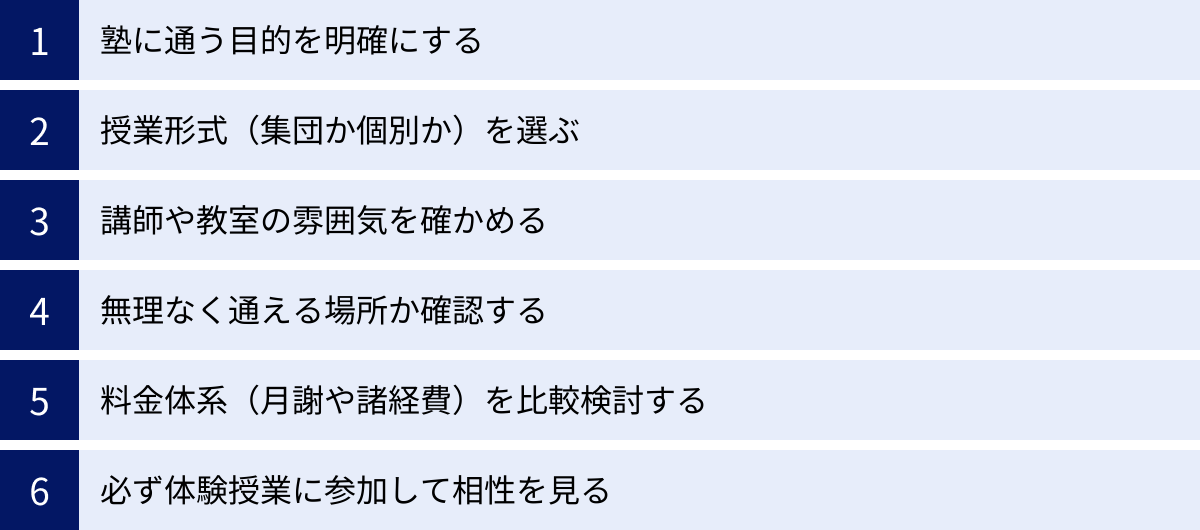

失敗しない塾選びの6つのポイント

塾選びは、お子さんの学習効果やモチベーション、ひいては高校受験の結果にまで影響を及ぼす重要な決断です。しかし、数多くの塾の中から最適な一つを見つけ出すのは容易ではありません。ここでは、塾選びで後悔しないために、必ず押さえておきたい6つのポイントを具体的なチェック項目とともに解説します。

① 塾に通う目的を明確にする

塾選びの第一歩は、「何のために塾に通うのか」という目的を親子で共有し、明確にすることです。目的が曖昧なままでは、どの塾が合っているのか判断できず、ミスマッチが生じやすくなります。

- 学校の授業の補習がしたい: 学校の授業についていけない、苦手科目を克服したいという場合は、学校の進度に合わせて丁寧に教えてくれる補習型の塾や個別指導塾が適しています。

- 定期テストの点数を上げたい(内申点対策): 高校受験で重要になる内申点を上げるために、定期テストの成績を向上させたい場合は、各中学校の出題傾向を熟知し、テスト対策に力を入れている地域密着型の塾が有効です。

- 難関高校に合格したい: 高いレベルの高校を目指しているのであれば、ハイレベルな授業を展開し、豊富な受験情報と合格実績を持つ進学塾が選択肢となります。

目的によって、選ぶべき塾のタイプ、カリキュラム、雰囲気は全く異なります。まずはこの原点をしっかりと定めることが、塾選びの羅針盤となります。

② 授業形式(集団か個別か)を選ぶ

塾の授業形式は、大きく「集団指導」と「個別指導」の2つに分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、お子さんの性格や学習スタイルによって向き不向きがはっきりと分かれます。

- 集団指導:

- 向いている子: 競争心が高く、ライバルと切磋琢磨することでやる気が出るタイプ。物おじせず質問できるタイプ。ある程度の基礎学力があり、決められたカリキュラムについていける子。

- 特徴: 比較的料金が安価。体系的なカリキュラム。周りとの競争環境。

- 個別指導:

- 向いている子: 自分のペースでじっくり学習したいタイプ。内気で大勢の前では質問しにくいタイプ。特定の苦手科目を集中的に克服したい子。部活動などで忙しく、決まった時間に通うのが難しい子。

- 特徴: オーダーメイドのカリキュラム。質問しやすい環境。料金は比較的高額。

最近では、集団と個別の良いところを組み合わせた形式や、オンライン指導など、多様な選択肢が増えています。お子さんの性格を最もよく理解している保護者の方が、客観的にどちらの形式が合っているかを見極めてあげることが重要です。

③ 講師や教室の雰囲気を確かめる

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは、塾の本当の姿は見えてきません。実際に足を運び、自分の目で見て、肌で感じることが不可欠です。

- 講師の質: 授業は分かりやすいか、情熱を持って教えてくれているか。生徒一人ひとりに目を配っているか。質問に対して親身に答えてくれるか。

- 教室の環境: 教室は清潔で、勉強に集中できる環境か。掲示物などから塾の活気が感じられるか。自習室は使いやすそうか。

- 生徒の様子: 通っている生徒たちは、真剣に授業を受けているか。楽しそうに通っているか。休み時間の雰囲気はどうか。

特に、塾長や教室長の教育方針や人柄は、その塾全体の雰囲気を決定づけます。入塾相談の際には、教育理念や指導方針について詳しく話を聞き、信頼できる人物かどうかをしっかりと見極めましょう。

④ 無理なく通える場所か確認する

見落としがちですが、通いやすさ(アクセシビリティ)も塾を継続する上で非常に重要な要素です。

- 通塾時間: 自宅や学校から塾までの所要時間はどれくらいか。通塾自体が大きな負担になると、疲労がたまり、勉強への意欲を削いでしまいます。一般的に、徒歩や自転車で15〜20分圏内が無理のない範囲とされています。

- 交通手段: 電車やバスを利用する場合、乗り換えはスムーズか、本数は十分にあるか。自転車の場合、駐輪場は完備されているか。

- 安全性: 夜遅くに帰宅することになるため、塾から自宅までの道が安全か(人通りが多いか、街灯は整備されているか)は必ず確認しましょう。特に女子生徒の場合は、保護者による送迎の可否も検討材料になります。

どんなに素晴らしい塾でも、通うのが億劫になってしまっては意味がありません。3年間無理なく安全に通い続けられるかという視点でチェックすることが大切です。

⑤ 料金体系(月謝や諸経費)を比較検討する

デメリットの章でも触れましたが、塾の費用は複雑です。表面的な月謝の安さだけで判断するのは非常に危険です。

- トータルコストの把握: 月々の授業料に加え、入塾金、教材費、季節講習費、模試代、施設維持費など、年間でかかるすべての費用をリストアップしてもらい、総額で比較検討しましょう。

- 料金の透明性: 料金体系が明確で、後から不明瞭な追加請求がないかを確認します。質問に対して、誠実に分かりやすく説明してくれる塾は信頼できます。

- 兄弟割引や特待生制度: 兄弟姉妹で通う場合の割引制度や、成績優秀者に対する特待生制度(授業料免除など)の有無も確認しておくと良いでしょう。

複数の塾から見積もりを取り、費用と提供されるサービス内容のバランスを冷静に比較し、家計に無理のない範囲で最適な塾を選びましょう。

⑥ 必ず体験授業に参加して相性を見る

これまでの5つのポイントをクリアした上で、最終的な決め手となるのが「体験授業」です。

体験授業は、お子さん自身がその塾を評価する最も重要な機会です。保護者が「良い塾だ」と思っても、実際にお子さんが授業を受けてみて「合わない」と感じれば、その塾は選択すべきではありません。

- お子さん自身の感想を最優先する: 体験授業の後、「授業は分かりやすかった?」「先生は質問しやすかった?」「クラスの雰囲気はどうだった?」「ここなら頑張れそう?」といった点を具体的にヒアリングし、お子さんの直感や感想を何よりも尊重してください。

- 複数の塾を体験する: 可能であれば、2〜3つの塾で体験授業を受け、比較検討することをお勧めします。それぞれの塾の良い点、悪い点を比較することで、より納得感のある選択ができます。

最終的に勉強するのはお子さん自身です。「この塾で頑張りたい」という本人の前向きな気持ちが、最高のスタートダッシュにつながります。

集団指導塾と個別指導塾はどちらがいい?

塾選びの最大の分岐点とも言えるのが、「集団指導」と「個別指導」のどちらを選ぶかという問題です。それぞれに明確な長所と短所があり、一概にどちらが優れているとは言えません。重要なのは、お子さんの性格や学力、目的に合わせて最適な形式を選ぶことです。この章では、両者の特徴を徹底的に比較し、選び方のヒントを提示します。

集団指導塾のメリット・デメリット

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が10人〜30人程度の生徒に対して一斉に授業を行う形式です。主に難関校受験を目指す進学塾に多く見られます。

【メリット】

- 競争環境によるモチベーション向上: 周りに多くのライバルがいるため、「負けたくない」という競争心が刺激され、学習意欲が高まりやすい環境です。定期的なクラス分けテストなどもあり、常に緊張感を持って勉強に取り組めます。

- 体系的で効率的なカリキュラム: 高校受験合格というゴールから逆算して作られた、質の高いカリキュラムに沿って学習が進みます。決められたペースで進むため、無駄なく効率的に学力を伸ばすことができます。

- 豊富な受験情報とノウハウ: 長年の実績を持つ大手進学塾などは、膨大な入試データや合格ノウハウを蓄積しており、質の高い進路指導が期待できます。

- 料金が比較的安い: 生徒一人あたりのコストが抑えられるため、個別指導に比べて授業料が安価な傾向にあります。

【デメリット】

- 質問がしにくい: 生徒数が多いため、内気な性格の子は授業中に手を挙げて質問しにくい場合があります。また、授業後に講師をつかまえるのも一苦労ということも。

- 個別のペースに合わせられない: 授業は全体の進度に合わせて進むため、一度つまずくと、分からないままどんどん先に進んでしまい、取り残されるリスクがあります。逆に、学力が高い子にとっては、授業が簡単すぎて物足りなく感じることも。

- きめ細かな対応は期待しにくい: 一人の講師が多くの生徒を見ているため、一人ひとりの学習状況や課題を細かく把握するのは困難です。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 学習環境 | ライバルと切磋琢磨でき、モチベーションを維持しやすい | 質問がしにくい雰囲気の場合がある。生徒数が多く、きめ細かな対応は期待しにくい |

| カリキュラム | 受験から逆算された効率的なカリキュラムが組まれている | 決められた進度で進むため、個人の理解度やペースに合わせられない |

| 授業料 | 個別指導に比べて比較的安価な傾向にある | 季節講習や特訓講座などの追加費用がかさむ場合がある |

| 対象生徒 | 競争心が高く、自分の意見を主張できる生徒。基礎学力が定着している生徒 | 内気な性格の生徒。特定の苦手科目を集中的に克服したい生徒 |

個別指導塾のメリット・デメリット

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人(マンツーマン)または二人〜三人程度の少人数で授業が行われる形式です。生徒一人ひとりのニーズに合わせた指導が特徴です。

【メリット】

- 自分のペースで学習できる: 生徒の理解度に合わせて授業を進めてくれるため、「わからない」を放置することがありません。苦手な単元は時間をかけてじっくりと、得意な単元はどんどん先に進むなど、柔軟な対応が可能です。

- 質問しやすい環境: 講師との距離が近いため、どんな些細なことでも気軽に質問できます。対話を通じて、生徒のつまずきの原因を根本から解消してくれます。

- オーダーメイドのカリキュラム: 「苦手な数学の関数だけを集中してやりたい」「部活の大会前は宿題を減らしてほしい」など、個人の目標や状況に合わせた専用のカリキュラムを組んでもらえます。

- スケジュール調整のしやすさ: 曜日や時間帯の自由度が高く、振替制度も充実している場合が多いため、部活動や習い事で忙しい生徒でも両立しやすいです。

【デメリット】

- 競争環境がない: ライバルがいないため、競争意識が芽生えにくく、緊張感に欠ける場合があります。「もっと上を目指そう」という向上心が刺激されにくい側面も。

- 料金が比較的高額: マンツーマンに近い形で指導するため、人件費がかさみ、授業料は集団指導よりも高くなる傾向があります。

- 講師の質にばらつきがある可能性: 良い講師に当たれば大きな効果が期待できますが、経験の浅い学生アルバイトが中心の場合もあり、講師の質によって指導レベルが大きく左右されることがあります。

- 受験情報が少ない場合も: 大手の進学塾に比べると、塾全体として蓄積している受験情報やノウハウが少ない場合があります。

| 項目 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 学習環境 | 講師に気軽に質問でき、自分のペースで学習を進められる | ライバルがいないため、競争意識が芽生えにくい。緊張感が生まれにくい場合がある |

| カリキュラム | 個人の学力や目標に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成できる | 塾全体の体系的なカリキュラムや進路指導ノウハウが弱い場合がある |

| 授業料 | 集団指導に比べて高額になる傾向がある | 講師一人当たりの生徒数を増やすことで料金を抑えている塾もあるが、指導の質が下がる可能性も |

| 対象生徒 | マイペースで学習したい生徒。特定の苦手科目を克服したい生徒。部活などで忙しい生徒 | 競争がないとモチベーションが上がらない生徒。広範な受験情報やノウハウを求める生徒 |

お子さんの性格に合った塾の選び方

最終的にどちらを選ぶべきか。それは、お子さんの性格と学習の目的によって決まります。

- 集団指導がおすすめなのは…

- 負けず嫌いで、競争することで成長するタイプ。

- 物おじせず、大勢の中でも発言や質問ができるタイプ。

- 基礎学力はあり、さらに高いレベルを目指したいと考えている。

- 志望校が明確で、その学校への合格実績が豊富な塾に通いたい。

- 個別指導がおすすめなのは…

- マイペースで、自分のペースでじっくり考えたいタイプ。

- 人見知りで、質問するのが苦手なタイプ。

- 特定の科目に極端な苦手意識があり、基礎からやり直したい。

- 部活動や習い事が忙しく、決まった曜日に通うのが難しい。

- 学校の授業についていけず、補習を目的としている。

重要なのは、保護者の理想や期待を押し付けるのではなく、お子さん自身が最も能力を発揮できそうな環境はどちらか、という視点で選ぶことです。体験授業などを通じて、お子さんが「ここなら楽しく続けられそう」と感じる方を選ぶのが、最良の選択と言えるでしょう。

塾以外の選択肢は?塾に行かない場合の勉強法

「塾のデメリットが気になる」「うちの子には塾は合わないかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。しかし、塾に行かないからといって、学習サポートを諦める必要は全くありません。現代には、塾以外にも多様な学習方法が存在します。ここでは、代表的な3つの選択肢「通信教育」「家庭教師」「独学」について、その特徴と具体的なサービス例を交えてご紹介します。

通信教育で学ぶ

通信教育は、自宅に送られてくる教材やオンライン上のデジタルコンテンツを使って、自分のペースで学習を進める方法です。近年はAIによる個別最適化やオンラインでの質問対応など、サービスが飛躍的に進化しています。

【メリット】

- 費用が比較的安い: 塾や家庭教師に比べて、月々の費用を大幅に抑えることができます。

- 場所と時間を選ばない: 自宅で好きな時間に学習できるため、部活動や習い事で忙しい生徒でも無理なく続けられます。通塾にかかる時間や労力も不要です。

- 質の高い教材: 大手の通信教育は、長年のノウハウが詰まった質の高い教材を提供しており、要点を押さえた効率的な学習が可能です。

【デメリット】

- 強い自己管理能力が必要: 決まった時間に授業がないため、自分で計画を立ててコツコツと進める強い意志がないと、教材が溜まってしまう「ためる」状態に陥りがちです。

- すぐに質問できない: 添削指導や質問サービスはありますが、対面の塾のようにその場で疑問を解消することは難しい場合があります。

Z会 中学生コース

古くから「質の高い教材」で定評のある通信教育です。特に、思考力や記述力を要する問題が多く、基礎力がある上でさらに応用力を伸ばしたい、難関高校を目指したいという生徒に向いています。

特徴は、丁寧で的確な添削指導にあります。自分の解答に対して、どこが良くてどこが改善点なのか、具体的なアドバイスがもらえるため、書く力が飛躍的に向上します。iPadを活用したコースでは、映像授業やAIによる問題演習も充実しており、デジタルとアナログの良さを融合させた学習が可能です。(参照:Z会公式サイト)

進研ゼミ中学講座

「コラショ」のキャラクターでお馴染みのベネッセが提供する、会員数No.1の通信教育です。部活動と勉強を両立させたい、学校の授業の予習・復習をしっかりやりたいという幅広い層の生徒に支持されています。

AIが個人の苦手分野を分析して最適な問題を出題してくれる機能や、全国のライバルと競えるオンラインライブ授業、そして「赤ペン先生」による丁寧な添削指導が強みです。学習を継続させるための工夫が随所に凝らされており、楽しく続けやすいのが大きな特徴です。(参照:ベネッセコーポレーション 進研ゼミ中学講座公式サイト)

家庭教師に教えてもらう

家庭教師は、講師が自宅に来て、一対一のマンツーマンで指導を行う学習スタイルです。近年はオンラインで指導を行う家庭教師サービスも増えています。

【メリット】

- 完全オーダーメイドの指導: 生徒一人だけのことを考えて指導してくれるため、これ以上ないほどきめ細かなサポートが受けられます。苦手分野の克服から、得意分野の伸長、定期テスト対策、受験対策まで、あらゆる要望に柔軟に対応できます。

- 自宅で受講できる安心感: 自宅という最もリラックスできる環境で学習できます。通塾の必要がなく、保護者の目も届きやすいため安心です。

- 質問が非常にしやすい: 完全なプライベート空間なので、どんな初歩的な質問でも気兼ねなくできます。「わかる」まで徹底的に付き合ってくれるのが最大の強みです。

【デメリット】

- 費用が最も高額: マンツーマン指導のため、塾や通信教育に比べて費用は最も高くなります。

- 講師との相性が重要: 指導の質が講師個人の能力や人柄に大きく依存します。相性の良い先生に出会えれば最高の学習環境になりますが、合わない場合は効果が出にくいこともあります。

家庭教師のトライ

「アルプスの少女ハイジ」のCMでおなじみの、業界最大手の家庭教師センターです。全国に多数の教師が登録しており、学力や指導経験だけでなく、人間性まで考慮して、生徒一人ひとりに最適な教師をマッチングしてくれるのが強みです。教育プランナーが生徒の目標達成に向けた学習計画を立案し、指導をトータルでサポートする体制も整っています。(参照:家庭教師のトライ公式サイト)

学研の家庭教師

学習参考書や塾の運営で知られる学研グループが提供する家庭教師サービスです。長年の教育事業で培った豊富なノウハウを活かし、質の高い教師陣と、学研ならではの質の高い教材を組み合わせた指導が特徴です。比較的リーズナブルな料金設定も魅力の一つで、コストを抑えつつ質の高い指導を受けたい家庭に適しています。(参照:学研の家庭教師公式サイト)

市販の参考書や問題集で独学する

塾にも通信教育にも頼らず、書店で販売されている参考書や問題集を使って自力で学習を進める方法です。

【メリット】

- 費用を最小限に抑えられる: かかる費用は教材費のみなので、最も経済的な学習方法です。

- 完全なマイペース: 誰にも縛られず、自分の好きな時に、好きなだけ、好きな分野を学習できます。

- 自分に合った教材を選べる: 数多く出版されている教材の中から、解説の分かりやすさやデザインの好みなど、自分に最もフィットするものを選べます。

【デメリット】

- 極めて高い自己管理能力と意志が必要: 学習計画の立案、実行、進捗管理をすべて自分で行う必要があります。強い意志がないと、三日坊主で終わってしまう可能性が最も高い方法です。

- モチベーションの維持が困難: 競争相手や励ましてくれる存在がいないため、孤独な戦いになりがちです。成績が伸び悩んだ時に、一人で乗り越えるのは精神的に困難な場合があります。

- 情報の入手が難しい: 最新の入試情報や、自分の客観的な学力を把握するための手段を、自分で確保する必要があります。

独学は、「自分で学習計画を立てて実行できる」「わからない点を自分で調べて解決できる」といった能力が非常に高い、ごく一部の生徒に向いている方法と言えるでしょう。成功すれば大きな自信になりますが、安易に選択するのは避けるべきです。

まとめ:親子でしっかり話し合い、最適な学習方法を決めよう

中学生の塾通いについて、メリット・デメリット、判断基準、塾選びのポイント、そして塾以外の選択肢まで、あらゆる角度から詳しく解説してきました。

この記事を通じてお伝えしたかった最も重要なことは、「中学生の学習方法に、万人共通の唯一の正解はない」ということです。通塾率のデータが示すように、塾が多くの生徒にとって有効な選択肢であることは事実です。しかし、それがお子さんにとってのベストな選択であるとは限りません。

塾に行くメリット(学習習慣の定着、効率的な勉強法、受験情報など)と、デメリット(費用、時間的制約、ミスマッチのストレスなど)を天秤にかけ、セルフチェックリストで現状を客観的に分析し、お子さんの性格や目標、そしてご家庭の状況を総合的に考慮することが不可欠です。

最終的な決断を下す上で、何よりも大切なのは、保護者が一方的に決めるのではなく、お子さん本人の意思を最大限に尊重し、親子で納得いくまでとことん話し合うことです。お子さんが「やらされる」のではなく、「自分で選んだ道だから頑張ろう」と主体的に思えるかどうかが、その後の学習効果を大きく左右します。

塾、通信教育、家庭教師、独学——。どの道を選んだとしても、それはゴールではなく、あくまで目標達成のためのスタートラインです。大切なのは、選んだ方法を信じて、日々の学習をコツコツと積み重ねていくことです。

この記事が、ご家庭にとって最適な学習方法を見つけ出し、お子さんが自信を持って中学校生活を送り、希望の未来へと羽ばたいていくための一助となることを心から願っています。