高校受験は、お子さまの将来を左右する重要なイベントです。そして、多くのご家庭で頭を悩ませるのが「塾の費用」ではないでしょうか。「いったい総額でいくらかかるのだろう?」「中学3年生になると、費用は跳ね上がるのだろうか?」「どうすれば費用を抑えつつ、子どもに合った塾を選べるのか?」といった疑問や不安は尽きないものです。

高校受験対策の塾費用は、決して安いものではありません。学年や塾の形態、受講する講座によって大きく変動し、年間で数十万円から、場合によっては100万円を超えることもあります。特に、受験学年である中学3年生になると、夏期講習や冬期講習、志望校別対策講座などが加わり、費用負担は一気に重くなります。

しかし、費用が高いからといって、安易に安い塾を選ぶのも考えものです。お子さまの学力や性格に合わない塾を選んでしまっては、せっかくの投資が無駄になってしまう可能性もあります。大切なのは、費用相場を正しく理解し、ご家庭の予算と教育方針、そして何よりお子さまの特性に合った最適な塾を見つけることです。

この記事では、高校受験にかかる塾費用の総額について、学年別・塾の形態別に詳しく解説します。さらに、費用の内訳や、賢く費用を抑えるための具体的な方法、後悔しないための塾選びのポイントまで、網羅的にご紹介します。この記事を最後までお読みいただくことで、塾費用に関する漠然とした不安を解消し、自信を持って最適な選択をするための一助となるでしょう。

目次

高校受験の塾費用の総額は?料金相場を学年・形態別に解説

高校受験の塾費用と一言でいっても、その金額は様々な要因によって大きく変わります。お子さまの学年、通う塾の指導形態(集団か個別か)、さらには季節ごとの特別講習の受講状況などが複雑に絡み合い、総額を算出するのは簡単ではありません。

ここでは、まず「学年別」「塾の形態別」「季節講習別」という3つの切り口から、それぞれの費用相場を詳しく見ていきましょう。公的なデータを参考にしながら、具体的な金額の目安を把握することで、ご家庭での予算計画が立てやすくなります。

【学年別】塾の年間費用相場

塾の費用は、学年が上がるにつれて高くなるのが一般的です。これは、学年が上がるほど学習内容が難しくなり、特に受験学年である中学3年生になると、入試対策に特化した専門的な指導が必要になるためです。

文部科学省が実施している「子供の学習費調査」は、塾の費用を考える上で非常に参考になる公的なデータです。この調査における「補助学習費」は、塾や家庭教師など、学校外での学習にかかる費用を指します。最新の調査結果を基に、学年ごとの年間費用相場を見ていきましょう。

| 学年 | 公立中学校に通う生徒の年間補助学習費(平均) |

|---|---|

| 中学1年生 | 223,737円 |

| 中学2年生 | 265,992円 |

| 中学3年生 | 418,973円 |

| (参照:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査) |

この表からもわかる通り、中学3年生になると費用が急激に増加しているのが特徴です。これは、通常の授業料に加えて、夏期講習や冬期講習、志望校別対策講座などの費用が上乗せされるためです。

中学1年生の年間費用

中学1年生の塾費用の年間相場は、約22万円です。この時期は、主に中学校の授業の補習や、学習習慣を身につけることを目的として塾に通い始めるケースが多く見られます。英語や数学など、特定の苦手科目に絞って受講する生徒も多く、比較的費用は抑えめです。

ただし、この時期から難関高校の受験を視野に入れている場合は、応用力を養うための進学塾に通うこともあり、その場合は相場よりも費用が高くなる傾向があります。中学1年生の段階では、まず学校の授業にしっかりついていくこと、そして勉強する習慣を定着させることが塾の主な役割となります。

中学2年生の年間費用

中学2年生の塾費用の年間相場は、約27万円と、1年生に比べてやや上昇します。中2は「中だるみ」しやすい時期と言われる一方で、高校受験においては非常に重要な学年です。部活動が本格化し、学習内容も難しくなるため、学校の成績を維持・向上させる目的で塾に通う生徒が増えます。

また、高校受験で重要となる内申点に関わる定期テスト対策に力を入れる塾も多く、受講科目数を増やす家庭も少なくありません。受験を意識し始め、志望校に関する情報収集や、基礎学力の定着から応用力の育成へと指導内容がシフトしていくため、費用も少しずつ上がっていきます。この時期に苦手科目を放置すると、受験学年で苦労するため、早めの対策が重要です。

中学3年生の年間費用

中学3年生の塾費用の年間相場は、約42万円と、1・2年生に比べて大幅に増加します。これは、高校受験が目前に迫り、本格的な受験対策がスタートするためです。

通常の授業に加えて、以下のような追加費用が発生することが主な要因です。

- 夏期講習・冬期講習: 受験の天王山とも言われる夏休みや、入試直前の冬休みに行われる集中講座。これまでの総復習や志望校レベルに合わせた演習が行われ、費用も高額になりがちです。

- 志望校別対策講座(日曜特訓など): 特定の難関校の出題傾向に特化した対策を行う講座で、週末などに別途開講されることが多いです。

- 模試の受験回数の増加: 自分の学力レベルや志望校の合格可能性を正確に把握するため、塾内模試や外部模試の受験回数が格段に増えます。

このように、中学3年生は年間を通して様々な費用が発生します。事前に年間の費用総額の見通しを立て、計画的に準備しておくことが極めて重要です。

【塾の形態別】塾の年間費用相場

塾には、大きく分けて「集団指導塾」「個別指導塾」「オンライン塾・映像授業」の3つの形態があります。それぞれに特徴があり、費用も異なります。お子さまの性格や学力、目的に合わせて最適な形態を選ぶことが大切です。

| 塾の形態 | 年間費用の目安(中3の場合) | メリット | デメリット | こんな生徒におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | 40万円~70万円 | ・料金が比較的安い ・仲間と切磋琢磨できる ・受験情報が豊富 |

・授業ペースが固定 ・質問しにくい場合がある ・自分のレベルに合わない可能性 |

・競争心がある ・周りに影響されて頑張れる ・ある程度の基礎学力がある |

| 個別指導塾 | 50万円~100万円以上 | ・自分のペースで学べる ・質問しやすい ・苦手科目を集中的に対策できる |

・料金が比較的高い ・競争環境は生まれにくい ・講師との相性が重要 |

・マイペースに学習したい ・特定の苦手科目がある ・集団授業が苦手 |

| オンライン塾・映像授業 | 20万円~50万円 | ・料金が安い ・時間や場所を選ばない ・繰り返し視聴できる |

・自己管理能力が必要 ・モチベーション維持が難しい ・直接質問しにくい場合がある |

・部活などで忙しい ・自分で計画的に学習できる ・費用を抑えたい |

集団指導塾

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が複数の生徒に対して授業を行う形式です。

費用相場は、年間で40万円〜70万円程度が目安となります。他の形態に比べて、生徒一人あたりの費用を抑えられるのが最大のメリットです。

また、同じ目標を持つ仲間と一緒の空間で学ぶことで、良い意味での競争心が生まれ、モチベーションの維持につながりやすいという利点もあります。多くの合格実績を持つ大手進学塾などは、豊富な受験情報や質の高い教材を強みとしています。

一方で、授業は決められたカリキュラムに沿って一定のペースで進むため、授業についていけない、あるいは簡単すぎると感じてしまう可能性があります。また、内気な性格のお子さまの場合、大勢の前で質問することに抵抗を感じるかもしれません。

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人、または二人程度の少人数で指導を受ける形式です。

費用相場は、年間で50万円〜100万円以上と、集団指導塾に比べて高額になる傾向があります。講師をほぼ独占できるため、料金が高くなるのは必然と言えるでしょう。

最大のメリットは、お子さま一人ひとりの学力やペース、目標に合わせてカリキュラムを組める点です。苦手な単元を徹底的に復習したり、得意な科目をさらに伸ばしたりと、柔軟な指導が可能です。講師との距離が近いため、質問しやすい環境であることも大きな利点です。

デメリットは、やはり費用の高さです。また、競争相手がいないため、緊張感が生まれにくく、モチベーションの維持がお子さま自身の意志に委ねられる側面もあります。講師の質や相性が学習効果に直結するため、講師とのマッチングが非常に重要になります。

オンライン塾・映像授業

オンライン塾や映像授業は、インターネットを通じて自宅で授業を受ける形式です。有名講師の授業を録画した映像コンテンツを視聴するタイプや、リアルタイムで双方向のやり取りができるタイプなど、様々なサービスがあります。

費用相場は、年間で20万円〜50万円程度と、他の形態に比べて最も安価な傾向にあります。校舎の維持費や人件費を抑えられるため、低価格でのサービス提供が可能となっています。

時間や場所を選ばずに学習できるため、部活動や習い事で忙しいお子さまでも両立しやすいのが大きなメリットです。また、理解できなかった部分を何度も繰り返し視聴できるのも、映像授業ならではの利点です。

一方で、学習の進捗管理やモチベーションの維持は、すべて自己責任となります。強い意志と自己管理能力がなければ、計画通りに学習を進めるのが難しい場合があります。また、その場で直接質問できない、あるいは質問への回答に時間がかかるといったデメリットも考えられます。

【季節講習別】塾の費用相場

年間の塾費用の中でも、大きなウェイトを占めるのが春・夏・冬の長期休みに行われる「季節講習」です。特に受験学年である中学3年生の講習は、コマ数も多く、費用も高額になります。

春期講習

春期講習は、新学年が始まる前の3月下旬から4月上旬にかけて行われます。主な目的は、前学年の総復習と、新学年の学習内容の予習です。ここでつまずきを解消し、スムーズなスタートを切ることを目指します。

費用相場は、中学1・2年生で2万円〜5万円、中学3年生で3万円〜7万円程度です。夏期や冬期に比べると期間も短く、費用も比較的安価です。

夏期講習

夏期講習は、「受験の天王山」とも言われる夏休み期間中に集中的に行われます。中学1・2年生にとっては苦手克服の絶好の機会であり、中学3年生にとっては、これまでの学習内容の総復習と、本格的な入試問題演習のスタートとなる非常に重要な講習です。

期間が長く、授業時間も多いため、費用は高額になります。中学1・2年生で4万円〜10万円、中学3年生になると10万円〜20万円以上かかることも珍しくありません。特に難関校を目指すコースでは、合宿形式の講習が実施されることもあり、その場合はさらに費用が上乗せされます。

冬期講習

冬期講習は、入試直前の冬休みに行われます。中学1・2年生にとっては、2学期の復習と3学期への準備期間となります。中学3年生にとっては、志望校の過去問演習や出題傾向に合わせた最終調整、そして本番さながらの実践演習が中心となる、最後の総仕上げの期間です。

費用相場は、中学1・2年生で3万円〜7万円、中学3年生では8万円〜15万円程度が目安です。夏期講習ほど長くはありませんが、入試直前の重要な講座であるため、高めの料金設定となっています。この時期には、正月特訓などの追加講座が用意されていることもあります。

これらの費用相場はあくまで一般的な目安です。塾費用の総額は、これらの要素の組み合わせによって決まるため、入塾前には年間のトータルコストを必ず確認することが大切です。

塾でかかる費用の詳しい内訳

塾に通う際に支払う費用は、毎月の「授業料」だけではありません。入塾時に一度だけ支払う費用や、特定の時期に発生する費用など、様々な項目があります。後から「こんなはずではなかった」と慌てないためにも、費用の全体像を正確に把握しておくことが重要です。

ここでは、塾でかかる費用の主な内訳を6つの項目に分けて、それぞれ詳しく解説します。

入塾金(入会金)

入塾金(または入会金)は、塾に入会する際に一度だけ支払う費用です。塾の会員として登録するための事務手数料や、システム利用の初期設定費用などに充てられます。

費用相場は、1万円〜3万円程度が一般的です。ただし、塾によってはこの入塾金が不要な場合もあります。また、「入会金無料キャンペーン」や「友人紹介割引」「兄弟姉妹割引」などを利用することで、免除または割引されるケースも少なくありません。塾選びの際には、こうしたキャンペーンの有無もチェックすると良いでしょう。

入塾金は、契約が成立した時点で発生する初期費用です。そのため、複数の塾を比較検討している段階では発生しません。体験授業などを経て、正式に入塾を決めた際に支払うことになります。

授業料

授業料は、塾の費用の中で最も大きな割合を占める、中心的な費用です。毎月(または四半期ごとなど、塾の規定に応じて)継続的に発生します。

授業料は、以下の要素によって大きく変動します。

- 指導形態: 一般的に、「集団指導 < 個別指導」の順で高くなります。

- 受講科目数: 当然ながら、受講する科目数が多いほど授業料は上がります。5科目セットのようなパッケージ料金が設定されている場合もあれば、1科目単位で選択できる場合もあります。

- 週あたりのコマ数(授業時間): 週1回よりも週2回、60分授業よりも90分授業の方が高くなります。

- 学年: 学年が上がるにつれて、特に受験学年になると授業料も上昇する傾向があります。

中学3年生が集団指導塾で週2回(主要科目)受講した場合、月額の授業料は3万円〜5万円程度が目安です。個別指導塾の場合は、同じ条件でも月額4万円〜8万円以上になることもあります。料金体系は塾によって様々なので、パンフレットやウェブサイトで詳細を確認し、不明な点は直接問い合わせることが重要です。

季節講習費

季節講習費は、前述の通り、春休み・夏休み・冬休みの長期休暇中に行われる特別講習(春期講習、夏期講習、冬期講習)に参加するための費用です。これは毎月の授業料とは別に発生する費用であり、特に受験学年では大きな出費となります。

多くの塾では、塾生に対して季節講習の受講を推奨、あるいは必須としている場合があります。特に中学3年生の夏期講習や冬期講習は、受験の合否を左右する重要なカリキュラムと位置づけられているため、参加するのが一般的です。

費用は講習の期間やコマ数によって大きく異なり、数万円から、中3の夏期講習では10万円を超えることもあります。 授業料と合わせて年間の費用計画を立てる際には、この季節講習費を必ず念頭に置いておく必要があります。

教材費

教材費は、授業で使用するテキスト、問題集、プリント、副教材などを購入するための費用です。

年間の教材費の相場は、2万円〜5万円程度ですが、受講科目数や塾の方針によって異なります。通常は、年度の初めや学期ごと、あるいは季節講習の開始前などにまとめて請求されることが多いです。

塾によっては、オリジナル教材を作成・使用しているところも多く、その質の高さが塾の強みとなっている場合もあります。一方で、市販の教材を使用する塾もあります。

教材費は授業料に含まれている場合と、別途請求される場合があります。また、学年が上がるタイミングで新しい教材一式を購入する必要があるため、進級時にはまとまった費用がかかることを覚えておきましょう。

模試・テスト代

模試・テスト代は、学力の定着度を確認したり、志望校の合格可能性を判定したりするための模擬試験や実力テストにかかる費用です。

これらのテストは、現在の自分の学力レベルを客観的に把握し、学習計画を修正するために不可欠です。特に中学3年生になると、志望校を決定するための重要な判断材料となるため、受験回数が増加します。

費用はテストの種類によって異なり、1回あたり3,000円〜6,000円程度が相場です。塾内で実施される内部模試のほか、複数の塾が合同で実施する大規模な公開模試などがあります。これらの費用は、授業料に含まれている場合と、その都度実費で請求される場合があります。年間で数万円程度の出費になると考えておくと良いでしょう。

諸経費(施設維持費など)

諸経費は、授業料や教材費以外に発生する、見落としがちな費用です。塾によっては「施設維持費」「システム管理費」「通信費」「冷暖房費」など、様々な名称で呼ばれます。

これは、校舎の光熱費や建物の維持管理費、生徒の入退室管理システムの利用料、保護者への連絡用ツールの利用料などに充てられる費用です。

月額で1,000円〜3,000円程度、あるいは半年ごとや年ごとにまとめて請求されるのが一般的です。少額に見えても、年間で計算すると数万円になることもあります。

塾の費用を比較検討する際は、月々の授業料だけでなく、これらすべての費用を含めた「年間の総額」で判断することが極めて重要です。入塾前の説明会や面談の際に、料金体系について詳細な説明を受け、見積もりを出してもらうことを強くおすすめします。

高校受験の塾費用を安く抑える5つの方法

高校受験にはしっかりとお金をかけたいと思う一方で、家計への負担は少しでも軽くしたいと考えるのが親心です。幸いなことに、教育の質を落とさずに塾の費用を賢く抑える方法はいくつか存在します。

ここでは、すぐに実践できる具体的な5つの方法をご紹介します。これらの方法を組み合わせることで、無理なく塾通いを続けることができるでしょう。

① キャンペーンや割引制度を利用する

多くの塾では、生徒を獲得するために様々なキャンペーンや割引制度を用意しています。これらを活用しない手はありません。入塾を検討する際には、必ずこれらの制度の有無を確認しましょう。

兄弟姉妹割引

兄弟や姉妹が同じ塾に通う場合、または過去に通っていた場合に適用される割引制度です。2人目以降の入塾金が免除されたり、月々の授業料が割引になったりすることが多く、兄弟姉妹がいるご家庭にとっては大きなメリットとなります。割引内容は塾によって異なるため、具体的な条件を確認しましょう。

特待生制度

成績優秀な生徒を対象に、授業料の全額または一部を免除する制度です。学校の成績や、入塾テストの結果によって選抜されるのが一般的です。学力に自信がある場合は、特待生制度のある塾を積極的に検討してみる価値はあります。 塾側にとっても、優秀な生徒は合格実績につながるため、積極的に受け入れたいと考えています。

入会金無料キャンペーン

特定の期間(例:新学期が始まる前の2月〜4月、夏期講習前など)に入塾手続きをすると、通常1万円〜3万円程度かかる入塾金が無料になるキャンペーンです。多くの塾で実施されており、初期費用を抑える上で非常に効果的です。塾を探し始めるタイミングをキャンペーン期間に合わせるのも一つの手です。このほかにも、「友人紹介割引」や「早期申込割引」など、様々な割引があるので、アンテナを高く張っておきましょう。

② 自治体の塾代助成制度を確認する

お住まいの地域によっては、自治体が塾の費用の一部を助成してくれる制度があります。これは、子育て世帯の経済的負担を軽減し、教育の機会均等を図ることを目的としています。

代表的なものに「塾代助成事業」などがあり、一定の所得要件などを満たす世帯を対象に、月額1万円程度のクーポンやバウチャーが支給されるケースが多いです。この制度を利用できれば、家計の負担を大幅に減らすことができます。

ただし、制度の有無、対象となる家庭の条件、助成額、利用できる塾(登録事業者である必要があります)などは、自治体によって大きく異なります。 まずは、お住まいの市区町村のウェブサイトや、教育委員会の窓口で「塾代助成」に関する情報がないか確認してみましょう。「(お住まいの自治体名) 塾代 助成」といったキーワードで検索すると、関連情報が見つかるはずです。

③ 授業を受ける科目や期間を絞る

塾から提案されるままに全ての科目を受講するのではなく、本当に必要なものに絞ることで費用を効果的に抑えることができます。

例えば、以下のような方法が考えられます。

- 苦手科目に特化する: 国語や社会は自学自習で対応し、どうしても自分一人では理解が難しい数学や英語だけを塾で受講する。

- 特定の期間だけ利用する: 普段は自宅学習を中心とし、受験が近づく中学3年生の夏休み以降だけ塾に通う。あるいは、定期テスト前の対策期間だけ利用できる塾を選ぶ。

- 単科受講が可能な塾を選ぶ: 塾によっては、5科目セットでの受講が基本となっている場合があります。1科目から受講できる塾を選ぶことで、柔軟なプランニングが可能になり、無駄な費用を削減できます。

お子さまの学力状況を正確に把握し、「何のために塾に通うのか」という目的を明確にすることが、賢い科目・期間選択の第一歩です。

④ オンライン塾や家庭教師を選択肢に入れる

通塾型の集団指導塾や個別指導塾にこだわらず、他の指導形態も視野に入れることで、費用を抑えられる可能性があります。

前述の通り、オンライン塾や映像授業は、校舎の維持費がかからない分、比較的安価な料金設定になっています。有名講師の質の高い授業を低価格で受けられるサービスも多く、部活などで忙しく、通塾時間を確保しにくいお子さまにも適しています。

また、「家庭教師」は高いというイメージがあるかもしれませんが、個人契約の家庭教師や、オンライン家庭教師サービスを利用すれば、個別指導塾よりも安く済む場合があります。特に、特定の科目を集中的に見てほしい場合などには、コストパフォーマンスの高い選択肢となり得ます。

これらのサービスは、通塾型と組み合わせて利用することも可能です。例えば、基本はオンライン塾で学習を進め、模試前だけ個別指導で弱点補強をするといったハイブリッドな活用も考えられます。

⑤ 長期休みの講習は必要なものだけ受講する

夏期講習や冬期講習は、受験生にとって重要な学習機会ですが、費用も高額になりがちです。塾からは様々な講座をパッケージで勧められることが多いですが、全てを受講する必要があるとは限りません。

まずは、お子さまの現在の学力レベルと志望校のレベルを照らし合わせ、どの講座が本当に必要なのかを冷静に判断しましょう。 例えば、基礎が固まっていないのに応用問題ばかりの講座を受けても効果は薄いですし、逆に、すでに理解している内容の復習講座に時間を割くのは非効率です。

塾の先生に相談し、お子さまの状況を伝えた上で、最適な講座を提案してもらうことが大切です。その際も、言われるがままに決めるのではなく、「なぜこの講座が必要なのか」を親子で納得した上で申し込むようにしましょう。不要な講座を断る勇気も、費用を抑えるためには必要です。

これらの方法を上手に活用し、ご家庭にとって最適な形で塾と付き合っていくことが、後悔のない高校受験につながります。

後悔しない!高校受験の塾選びで重要な6つのポイント

塾の費用を把握し、それを抑える方法を知ることは大切ですが、それだけで塾を選んでしまうのは危険です。最も重要なのは、その塾がお子さまに合っているかどうかです。費用をかけて通わせても、成績が上がらなかったり、お子さまがストレスを感じたりしては本末転倒です。

ここでは、費用面だけでなく、総合的な視点から後悔しない塾選びをするための6つの重要なポイントを解説します。

① 塾に通う目的を明確にする

まず最初に、親子で「何のために塾に通うのか」という目的をはっきりとさせることが、塾選びの出発点となります。目的が曖昧なままでは、どの塾が最適なのか判断できません。

目的の例としては、以下のようなものが考えられます。

- 学校の授業の補習・内申点対策: 定期テストの点数を上げ、通知表の成績を良くしたい。

- 苦手科目の克服: どうしても自分では理解できない特定の科目を、基礎から徹底的に教えてほしい。

- 学習習慣の確立: 家では集中して勉強できないので、強制的に勉強する環境がほしい。

- 公立トップ校・難関私立高校受験対策: 高度な応用問題に対応できる実力をつけ、志望校に合格したい。

- 受験に関する情報収集: 最新の入試情報や、志望校選びのアドバイスがほしい。

例えば、「内申点対策」が目的なら、地域の中学校の進度やテスト範囲に詳しい、地域密着型の補習塾が適しているでしょう。一方で、「難関校受験対策」が目的なら、豊富なデータと合格ノウハウを持つ大手進学塾が選択肢になります。目的が明確になることで、見るべき塾の種類が自然と絞られてきます。

② 子どもの性格や学力に合っているか確認する

塾は、お子さま自身が通う場所です。大人が良いと思っても、お子さまの性格や現在の学力レベルに合っていなければ、効果は半減してしまいます。

- 性格との相性: 競争心が強く、周りと切磋琢磨することで伸びるタイプの子であれば、集団指導塾が向いているかもしれません。逆に、自分のペースでじっくり考えたい、内気で質問するのが苦手な子であれば、個別指導塾の方が安心して学習に取り組めるでしょう。

- 学力との相性: 授業のレベルも重要です。基礎がまだ定着していないのに、応用問題ばかりを扱う進学塾に入ってしまうと、授業についていけず、かえって勉強嫌いになってしまう恐れがあります。逆に、トップレベルの学力があるのに、補習中心の塾では物足りなさを感じてしまいます。現在の成績や得意・不得意を客観的に見て、お子さまが「少し頑張ればついていける」レベルの塾を選ぶことが大切です。

③ 指導形式(集団・個別など)が合っているか確認する

塾の指導形式は、学習効果や満足度に直結する重要な要素です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、お子さまに最適な形式を選びましょう。

- 集団指導:

- メリット:仲間と競い合える、料金が比較的安い、カリキュラムが体系化されている。

- デメリット:授業ペースが固定、質問しにくいことがある、レベルが合わないと非効率。

- 個別指導:

- メリット:自分のペースで学べる、苦手分野を集中対策できる、質問しやすい。

- デメリット:料金が高い、競争環境がない、講師との相性が重要。

- オンライン塾:

- メリット:時間や場所を選ばない、料金が安い、繰り返し学習できる。

- デメリット:自己管理能力が必須、モチベーション維持が難しい、直接的なサポートが少ない。

どの形式が一番優れているというわけではありません。②で考えたお子さまの性格や、①で明確にした目的に照らし合わせて、最も効果が期待できる指導形式はどれかを検討しましょう。

④ 複数の塾を比較して費用や内容を検討する

一つの塾の話を聞いただけで決めてしまうのは避けましょう。必ず最低でも2〜3つの塾から資料を取り寄せ、説明会や面談に参加して、比較検討することが後悔しないための鉄則です。

比較する際には、以下のような点をチェックリストにしておくと良いでしょう。

- 費用: 授業料だけでなく、入塾金、教材費、季節講習費、諸経費などを含めた年間の総額はいくらか。

- カリキュラム: 指導方針や年間の学習スケジュールは、目的に合っているか。

- 講師: 講師は正社員か学生アルバイトか。講師の質や、交代制度はあるか。

- 合格実績: 志望校の合格実績は豊富か。(ただし、実績の数字だけでなく、全生徒数に対する割合なども見ることが重要です)

- サポート体制: 定期的な保護者面談や、進路相談の機会は充実しているか。自習室の有無や利用ルールはどうか。

- 教室の雰囲気: 生徒たちは集中しているか。教室は清潔で、学習環境として整っているか。

複数の塾を比較することで、それぞれの長所・短所が客観的に見えてきます。焦らず、じっくりと情報を集めて判断しましょう。

⑤ 通いやすい場所にあるか確認する

意外と見落としがちですが、塾の立地、つまり「通いやすさ」も非常に重要なポイントです。

- 所要時間: 自宅や学校から無理なく通える距離か。特に部活動をしている場合、移動時間が長すぎると勉強との両立が難しくなります。通塾が負担になって、疲れて授業に集中できないようでは意味がありません。

- 安全性: 夜遅くに帰宅することも考え、塾までの道は明るく、人通りが多いか。駅からの距離や、バス停からの近さなども確認しましょう。自転車で通う場合は、駐輪場の有無も重要です。

- 生活動線上にあるか: 学校から自宅への帰り道にあるなど、生活動線上にある塾は通いやすく、継続しやすい傾向があります。

可能であれば、実際に通う時間帯に、お子さまと一緒に塾までの道のりを歩いてみることをおすすめします。

⑥ 必ず体験授業に参加する

最終的に塾を決める前には、必ずお子さま自身が体験授業に参加しましょう。 パンフレットやウェブサイト、説明会の話だけではわからない、リアルな塾の姿を知ることができます。

体験授業では、以下の点を確認します。

- 授業の分かりやすさ: 講師の教え方は自分に合っているか。

- 授業のペースとレベル: ついていけそうか、簡単すぎないか。

- 教室の雰囲気: 周りの生徒たちの様子や、クラス全体の雰囲気はどうか。

- 質問のしやすさ: 授業中や授業後に質問できる雰囲気か。

何よりも大切なのは、お子さま自身が「この塾なら頑張れそう」「ここに来るのが楽しみだ」と感じられるかどうかです。お子さまの直感を信じ、親子で納得した上で最終的な決定を下すことが、後悔しない塾選びの最大の秘訣です。

そもそも塾は必要?塾に通うメリット・デメリット

高校受験を考える際、多くの家庭が「塾に通わせるべきか」という問題に直面します。周りの友達が通い始めると焦りを感じるかもしれませんが、一度立ち止まって、塾に通うこと自体のメリットとデメリットを冷静に考えてみることも大切です。

ここでは、塾に通うことの利点と欠点を両面から見ていきましょう。

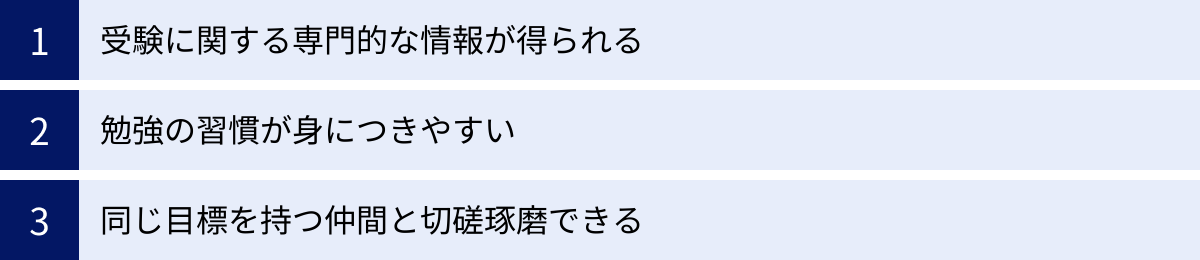

塾に通うメリット

塾には、家庭学習だけでは得られない多くのメリットがあります。これらが、高い費用を払ってでも塾に通わせる理由となっています。

受験に関する専門的な情報が得られる

塾、特に多くの卒業生を送り出している進学塾は、高校受験に関する情報の宝庫です。

- 最新の入試傾向: 各高校の出題傾向や頻出分野、内申点と学力検査の比率といった、常に変動する入試情報を分析・蓄積しています。

- 豊富な学校情報: 公立・私立問わず、各高校の校風、特色、進学実績などの詳細な情報を持っています。

- 的確な進路指導: 生徒一人ひとりの学力や性格、将来の希望などを踏まえ、膨大なデータに基づいて的確な志望校選びのアドバイスをしてくれます。

これらの専門的な情報は、個人で収集するには限界があります。受験のプロフェッショナルから客観的なアドバイスを受けられることは、大きな安心材料となります。

勉強の習慣が身につきやすい

「家ではなかなか集中できない」「ついスマートフォンやゲームに手が伸びてしまう」というお子さまにとって、塾は強制的に勉強する環境を提供してくれます。

決まった曜日の決まった時間に塾へ行き、周りの生徒と一緒に授業を受けることで、学習を生活のサイクルに組み込みやすくなります。また、宿題が出されることで、家庭での学習時間も確保されやすくなります。このようにして、半ば強制的にでも勉強する習慣が身につくことは、大きなメリットと言えるでしょう。

同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる

中学校のクラスでは、勉強に対する意識や目標は様々です。しかし、塾、特に進学塾には「高校受験」という同じ目標を持った仲間が集まります。

ライバルの頑張る姿に刺激を受けたり、時には励まし合ったりすることで、一人で勉強する以上のモチベーションが生まれます。 「友達が頑張っているから自分も頑張ろう」という気持ちは、長く厳しい受験勉強を乗り越える上で大きな支えとなります。模試の成績を競い合うなど、良い意味での競争環境が学力向上につながるケースも少なくありません。

塾に通うデメリット

一方で、塾に通うことにはデメリットや注意すべき点も存在します。これらを理解しないまま入塾させると、かえってマイナスに働く可能性もあります。

費用が高額になる

これは最も大きなデメリットです。これまで見てきたように、塾の費用は年間で数十万円にのぼり、家計に大きな負担をかけます。特に受験学年の中学3年生では、季節講習費などが加わり、負担はさらに増します。

この費用を捻出するために、他の出費を切り詰めなければならない家庭も少なくありません。費用対効果を慎重に検討し、家計に無理のない範囲で選択する必要があります。

通塾に時間と手間がかかる

塾に通うためには、当然ながら移動時間が必要です。往復で1時間かかる場合、週に2回通えば2時間が移動に費やされることになります。この時間は、勉強や休息、部活動など、他のことに使うこともできたはずの時間です。

また、保護者にとっても、送り迎えが必要な場合は大きな負担となります。特に共働きの家庭などでは、時間的な制約が大きな課題となるでしょう。この時間的コストも、塾に通うデメリットとして考慮に入れるべきです。

授業のペースが合わない可能性がある

特に集団指導塾の場合、授業は一定のカリキュラムに沿って進められます。そのため、お子さまの学力レベルによっては、授業が早すぎてついていけない、あるいは簡単すぎて退屈してしまうというミスマッチが起こる可能性があります。

授業についていけない状態が続くと、お子さまは自信を失い、勉強が嫌いになってしまうかもしれません。逆に、簡単すぎる授業は時間の無駄になってしまいます。個別指導塾であっても、担当する講師との相性が合わなければ、学習効果は上がりません。

このように、塾は万能な解決策ではありません。メリットとデメリットを天秤にかけ、本当にお子さまとご家庭にとって必要な選択なのかを慎重に判断することが重要です。

塾なしで高校受験は可能?メリット・デメリットを解説

「周りはみんな塾に行っているけれど、本当に必要なのだろうか?」

「塾に通わずに高校受験を乗り越えることはできないのだろうか?」

結論から言えば、塾に通わずに高校受験に合格することは十分に可能です。ただし、それには相応の覚悟と工夫が必要となります。塾に通う場合と同様に、塾なしで受験に挑むことにもメリットとデメリットが存在します。

ここでは、「塾なし受験」という選択肢について、その光と影を詳しく解説します。

塾なしで受験するメリット

塾に通わないという選択は、いくつかの大きなメリットをもたらします。特に、お子さまのタイプや家庭の方針によっては、塾に通うよりも良い結果につながる可能性さえあります。

費用を大幅に抑えられる

これは、塾なし受験における最大のメリットです。前述の通り、中学3年生の塾費用は年間で40万円以上かかることも珍しくありません。この費用がまるごと不要になるのは、家計にとって非常に大きな助けとなります。

浮いた費用で、質の高い市販の参考書や問題集を揃えたり、受験料や入学金に充てたりと、他の教育投資に回すことができます。経済的な負担が少ないことは、精神的な余裕にもつながります。

自分のペースで自由に学習計画を立てられる

塾に通うと、決められたカリキュ-ラムに沿って学習を進めることになります。しかし、塾に通わなければ、完全に自分のペースで、オーダーメイドの学習計画を立てることができます。

例えば、得意な英語は応用問題を中心に進め、苦手な数学は中学校1年生の内容まで遡って徹底的に復習するといった、柔軟な学習が可能です。また、部活動が忙しい時期は学習量を調整し、引退後に一気に集中するといった時間配分も自由自在です。通塾時間がない分、可処分時間が増え、睡眠や休息をしっかりと確保できるというメリットもあります。この方法は、自分で計画を立て、それを実行できる自己管理能力の高いお子さまに特に向いています。

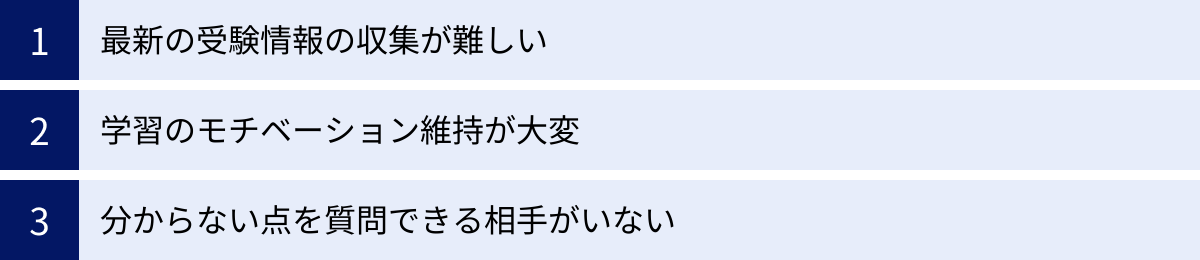

塾なしで受験するデメリット

一方で、塾なし受験には、乗り越えなければならない高いハードルがいくつも存在します。これらのデメリットを理解し、対策を講じなければ、受験で不利になる可能性があります。

最新の受験情報の収集が難しい

塾が持つ大きな強みの一つが、豊富な情報力です。入試制度の変更点、各高校の出題傾向の分析、倍率の推移など、個人ではなかなか手に入らない最新かつ詳細な受験情報を、塾は常に収集・分析しています。

塾に通わない場合、これらの情報はすべて自力で集めなければなりません。学校の先生に相談する、高校のウェブサイトや説明会で情報を得る、受験情報誌を読むなど、保護者が積極的に動く必要があります。情報戦ともいえる高校受験において、この情報格差は大きなデメリットになり得ます。

学習のモチベーション維持が大変

受験勉強は、長く孤独な戦いです。周りに同じ目標を持つ仲間やライバルがいない環境で、一人で高いモチベーションを維持し続けるのは非常に困難です。

塾に通っていれば、嫌でも勉強する環境に身を置くことになりますが、自宅では誘惑も多く、つい怠けてしまうこともあるでしょう。「今日は疲れたから明日やろう」という日が続くと、学習計画はあっという間に崩れてしまいます。強い意志と、それをサポートする家族の励ましが不可欠です。

分からない点を質問できる相手がいない

自学自習で必ずぶつかる壁が、「分からない問題」です。解説を読んでも理解できない問題が出てきたとき、塾に通っていればすぐに講師に質問できますが、塾なしの場合はそうはいきません。

学校の先生に質問することもできますが、いつでもすぐに聞けるわけではありません。分からない点を放置してしまうと、そこで学習がストップし、苦手意識が強まってしまう恐れがあります。疑問点をすぐに解決できる環境がないことは、学習効率を大きく下げる要因となります。

【結論】塾なし受験を成功させるには

塾なしで高校受験を成功させるためには、デメリットを克服するための工夫が不可欠です。具体的には、

- 保護者の強力なサポート: 情報収集、学習計画の管理、メンタルケアなど、保護者が塾の代わりとなる覚悟が必要です。

- 質の高い教材の活用: 市販の参考書や問題集、スタディサプリのような安価な映像授業サービスなどをうまく組み合わせ、学習の質を担保します。

- 外部模試の積極的な活用: 自分の客観的な学力位置や志望校との距離を測るため、定期的に公開模試を受験することが必須です。

塾なし受験は、お子さま本人の強い意志と自己管理能力、そして保護者の手厚いサポートがあって初めて成り立つ、上級者向けの選択肢と言えるでしょう。

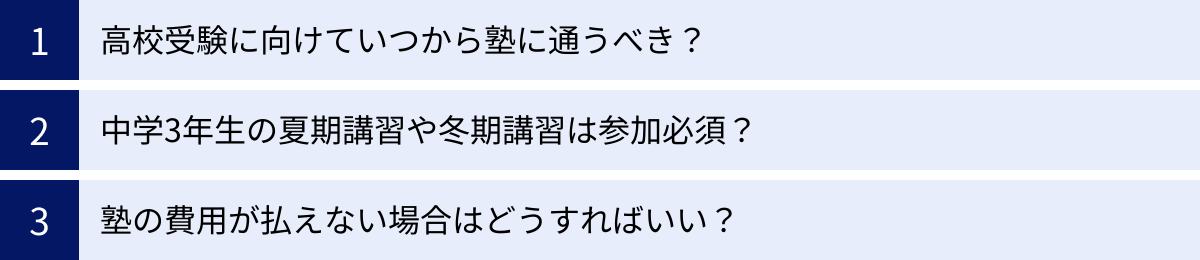

高校受験の塾費用に関するよくある質問

ここまで、高校受験の塾費用に関する様々な情報をお伝えしてきましたが、最後に、保護者の方々から特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

高校受験に向けていつから塾に通うべき?

「いつから塾に通わせるか」は、多くのご家庭が悩むポイントです。結論から言うと、「この時期からでなければならない」という絶対的な正解はありません。 最適なタイミングは、お子さまの学力状況や性格、そして塾に通う目的によって異なります。

一般的には、以下の3つのパターンが多く見られます。

- 中学1年生・2年生の早いうちから:

- 目的: 学習習慣の確立、学校の授業の補習、内申点対策、難関校受験に向けた早期準備。

- メリット: 基礎からじっくりと学力を積み上げられる。苦手科目を早期に発見・克服できる。受験学年になったときに精神的な余裕が生まれる。

- 注意点: 長期間にわたるため、総費用は高額になる。中だるみを起こさないようなモチベーション維持の工夫が必要。

- 中学2年生の後半〜中学3年生の春(新学期)から:

- 目的: 本格的な高校受験対策のスタート。

- 最も一般的なタイミングと言えます。部活動も中心学年となり、高校受験を具体的に意識し始めるこの時期から入塾する生徒は非常に多いです。塾側も、中学3年生向けの受験カリキュラムをこの時期から本格的にスタートさせます。出遅れることなく、受験勉強の波に乗れるタイミングです。

- 中学3年生の夏休み(夏期講習)から:

- 目的: 短期集中での学力アップ、部活動引退後のラストスパート。

- メリット: 期間が短いため、総費用を抑えられる。部活動に集中したいお子さまに適している。

- 注意点: それまでに基礎学力が定着していないと、塾の授業についていくのが大変な場合がある。短期間で成果を出すには、相当な努力と集中力が求められる。

お子さまの様子を見ながら、「勉強につまずいているな」「そろそろ受験を意識させたいな」と感じたときが、一つの検討開始のサインです。焦って決める必要はありませんが、特に中学3年生になってからのスタートは、1日でも早い方が有利であることは間違いありません。

中学3年生の夏期講習や冬期講習は参加必須?

結論として、塾が強制しない限り「必須」ではありません。しかし、参加することが強く推奨されます。

- 夏期講習の重要性: 中学3年生の夏休みは、受験の天王山と言われます。この期間に、中学1〜2年生の範囲を含めた総復習ができるかどうかで、秋以降の学力の伸びが大きく変わってきます。夏期講習は、この総復習を計画的かつ集中的に行うための絶好の機会です。

- 冬期講習の重要性: 入試直前の冬休みは、志望校の過去問演習や頻出分野の最終確認、時間配分の練習など、より実践的な対策を行う時期です。冬期講習では、本番さながらの雰囲気の中で最後の総仕上げができます。

これらの講習に参加しない場合は、自宅で講習に参加する受験生と同等、あるいはそれ以上の学習時間を確保し、質の高い学習を行うという強い意志が必要です。計画的に自学自習ができるお子さまであれば、参加せずに市販の教材などで対策することも可能ですが、多くの受験生にとっては、講習に参加する方が効率的かつ効果的に学力を伸ばせるでしょう。

塾の費用が払えない場合はどうすればいい?

経済的な理由で塾の費用を支払うのが難しい場合でも、諦める必要はありません。いくつかの対処法が考えられます。

- 塾に直接相談する:

まずは、入塾を検討している、あるいは現在通っている塾に正直に事情を話して相談してみましょう。塾によっては、授業料の分割払いや、支払い期限の延期などに柔軟に対応してくれる場合があります。 - 費用を抑える方法を実践する:

本記事の「高校受験の塾費用を安く抑える5つの方法」でご紹介した方法を試してみましょう。- 自治体の塾代助成制度を調べる。

- 特待生制度にチャレンジする。

- 受講科目を得意な科目に絞り、単科で受講する。

- 通塾型ではなく、安価なオンライン塾や映像授業を検討する。

- 公的な融資制度を検討する:

最終的な手段として、国や自治体、金融機関が提供している「教育ローン」を利用する方法もあります。ただし、ローンは借金ですので、返済計画を慎重に立て、将来の負担にならないかを十分に検討する必要があります。利用する際は、金利が低い公的なローン(例:日本政策金融公庫の「国の教育ローン」など)から検討するのが一般的です。

最も大切なのは、一人で抱え込まずに、まずは信頼できる相手(塾、学校の先生、自治体の窓口など)に相談してみることです。お子さまの学びの機会を確保するために、様々な道を探ってみましょう。