「うちの子、どうして算数だけ苦手なんだろう…」「計算ミスが多くて、文章問題になると手が止まってしまう」「中学受験を考えているけれど、算数が足を引っ張りそうで心配」。

小学生のお子様を持つ保護者の方から、このような算数に関する悩みは非常によく聞かれます。算数は、一度つまずくと苦手意識が定着しやすく、学年が上がるにつれてその差がどんどん開いていってしまう教科です。しかし、裏を返せば、算数は正しい方法で学習すれば、誰でも得意になれる可能性を秘めた科目でもあります。そのための強力なサポーターとなるのが「塾」の存在です。

この記事では、小学生のお子様が算数でつまずきやすい理由を分析し、算数塾に通うメリット、そして何よりもお子様にぴったりの塾を見つけるための具体的な選び方を徹底的に解説します。さらに、目的別におすすめの塾を10選紹介し、塾の効果を最大限に引き出すための家庭でのサポート方法まで網羅しています。

この記事を最後まで読めば、なぜ算数が苦手だったのかが分かり、数ある塾の中から何を基準に選べば良いのか、明確な指針が得られるはずです。お子様の「算数、嫌い」を「算数、楽しい!」に変える第一歩を、ここから踏み出しましょう。

目次

小学生が算数でつまずきやすい理由

多くの子どもたちが「算数」という教科に壁を感じるのはなぜでしょうか。その原因は一つではなく、複数の要素が複雑に絡み合っています。ここでは、小学生が算数でつまずきやすい代表的な4つの理由を深掘りし、その背景と対策のヒントを探ります。

抽象的な概念の理解が難しい

算数が他の教科と大きく異なる点の一つに、「抽象的な概念」を扱うことが挙げられます。低学年で学ぶ足し算や引き算は、おはじきや指を使えば具体的にイメージできます。しかし、学年が上がるにつれて登場する「分数」「小数」「割合」「速さ」といった単元は、日常生活で直接目に見えるものではありません。

例えば、「1/3」という分数を考えてみましょう。大人は「全体を3つに分けたうちの1つ」とすぐに理解できますが、子どもにとっては「なぜ1つのものが、2つの数字で表されるのか」という点で混乱が生じます。「ケーキを3等分した1切れ」という具体物があれば理解できても、それが数字だけの世界になった瞬間に、頭の中でイメージを再構築することが難しくなるのです。

同様に、「割合(%)」もつまずきの大きなポイントです。「1000円の20%引き」と言われても、なぜ「1000 × 0.2」という計算になるのか、その理屈を根本から理解するのは簡単ではありません。「速さ・時間・道のり」の関係性も同様で、「時速60km」という言葉が「1時間で60km進むペース」という関係性を表す抽象的な概念であると捉えるまでには、思考の訓練が必要です。

こうした抽象的な概念は、一度理解の機会を逃すと、その後の学習に大きな影響を及ぼします。分数の計算ができないままでは、割合の問題は解けません。割合が分からなければ、損益算や食塩水の問題など、中学受験で頻出の応用問題に対応できなくなります。算数は知識が積み重なっていく「積み上げ型」の教科であるため、土台となる抽象概念の理解が何よりも重要なのです。

計算ミスが積み重なる

「内容は分かっているはずなのに、ケアレスミスで点を落としてしまう」という悩みも非常に多く聞かれます。しかし、単純な「ケアレスミス」で片付けてしまうのは危険です。計算ミスが頻発する場合、その背後には基礎計算力の定着不足という根深い問題が隠れている可能性があります。

小学生が陥りやすい計算ミスの代表例は以下の通りです。

- 繰り上がり・繰り下がりのミス:特に筆算で桁数が増えると起こりやすくなります。

- 九九の不完全な暗記:特定の段(7の段、8の段など)がうろ覚えで、計算のたびに時間がかかったり、間違えたりします。

- 四則演算の順序間違い:( )の中、かけ算・わり算、たし算・ひき算という計算のルールを理解していない、あるいは忘れてしまうケースです。

- 分数の通分・約分のミス:最小公倍数や最大公約数を瞬時に見つけられないと、計算が複雑になりミスが増えます。

- 小数点の位置の間違い:かけ算やわり算で、小数点をどこに打つべきか混乱してしまいます。

これらのミスは、一つひとつは些細に見えるかもしれません。しかし、テストではたった一つの計算ミスが命取りになります。そして、より深刻なのは、計算に時間がかかりすぎることで、他の問題(特に思考力を要する文章問題や図形問題)に取り組む時間がなくなってしまうことです。

計算力は、算数における体力のようなものです。体力がないと、長距離を走り切ることができないように、計算力が不足していると、複雑な問題を解き切ることができません。計算ミスが続くと、子ども自身も「どうせまた間違える」と自信を失い、算数に対するモチベーションが低下するという悪循環に陥りがちです。正確かつスピーディーな計算力は、算数学習のすべての土台であり、この部分のつまずきは早期に解消する必要があります。

文章問題が読み解けない

算数のテストで、計算問題はできるのに文章問題になると途端にできなくなる、というお子様は少なくありません。これは、算数の能力だけでなく、国語的な「読解力」や「情報整理能力」が求められるからです。

文章問題が解けない原因は、主に3つのステップに分けられます。

- 問題文の読解ができない:文章に書かれている状況や、登場人物の関係性を正しくイメージできていません。特に、少し複雑な設定(例:「A君はB君より100円多く持っていて、2人の合計金額は500円です」)になると、頭が混乱してしまいます。

- どの情報を使えばよいか分からない:問題文の中から、立式に必要な数値を抜き出すことができません。時には、計算には不要な「ダミーの情報」が含まれていることもあり、どれが重要なのかを判断する力が必要です。

- どの計算(式)を立てればよいか分からない:「たし算」「ひき算」「かけ算」「わり算」のどれを使えば答えにたどり着けるのか、その判断がつきません。「合計」「違い」「〜倍」「一人あたり」といったキーワードと計算方法が結びついていないのです。

例えば、「りんごが8個入った袋が5つあります。全部で何個ですか」という問題は「8 × 5」だと直感的に分かっても、「A君はB君の3倍のカードを持っていて、A君は24枚持っています。B君は何枚ですか」となると、「24 ÷ 3」という式を立てるのに苦労する子がいます。これは、単にかけ算やわり算を知っているだけでなく、文章で表現された関係性を、数式の関係性に翻訳する力が求められるためです。

この「読解→情報整理→立式」というプロセスは、高度な論理的思考力を必要とします。この部分でつまずいているお子様に対して、ただ「よく読みなさい」と指導するだけでは解決しません。問題文を図に描いて整理したり、何が問われているのかを自分の言葉で言い換えさせたりするなど、思考のプロセスを可視化するトレーニングが有効です。

図形問題のイメージができない

計算問題や文章問題とはまた違う、特殊な能力が求められるのが「図形問題」です。特に、平面図形(角度、面積など)から立体図形(体積、展開図など)へと発展するにつれて、苦手意識を持つ子が増えていきます。

図形問題で求められるのは、「空間認識能力」です。これは、頭の中で図形を自由に動かしたり、見えない部分を想像したりする力のことを指します。

例えば、以下のような場面でつまずきが見られます。

- 角度の問題:三角形や四角形の性質(内角の和など)を暗記していても、複数の図形が組み合わさった複雑な問題になると、どこにどの性質を使えばよいか分からなくなります。補助線を引く発想も、空間認識能力がベースにあります。

- 面積の問題:公式(縦×横など)は知っていても、複雑な図形を基本的な図形(長方形や三角形)に分割したり、全体から不要な部分を引いたり(求積の工夫)といった発想ができません。

- 立体図形の問題:サイコロのような立方体の展開図を見て、元の立体をイメージしたり、向かい合う面を答えたりすることが苦手です。また、立体を切断したときの断面の形を想像するのは、非常に高度な空間認識能力を要します。

これらの能力は、ペーパーテストだけで養うのは難しい側面があります。実際に粘土で立体を作って切ってみたり、積み木で遊んだり、折り紙を折ったり、身の回りにあるものの形に興味を持ったりといった、具体的な体験を通じて育まれる部分が大きいのです。

机上の学習だけで図形のセンスを磨くには限界があり、図を自分で描いてみる、模型を触ってみるなどのアプローチが不可欠です。この「イメージする力」が不足していると、どれだけ公式を覚えても、図形問題を得点源にすることは難しくなります。

小学生が算数塾に通う3つのメリット

算数でつまずく理由が分かったところで、次はその解決策として「塾」がどのような役割を果たすのかを見ていきましょう。塾に通うことは、単に成績を上げるだけでなく、お子様の学習意欲や将来の選択肢にも大きな影響を与えます。ここでは、小学生が算数塾に通うことで得られる3つの大きなメリットを解説します。

① 算数への苦手意識を克服できる

算数でつまずく最大の原因は、「わからない」という経験の積み重ねです。一度「わからない」と感じると、授業がつまらなくなり、宿題も手につかなくなります。この負のスパイラルが、「算数アレルギー」とも言える強固な苦手意識を形成してしまうのです。

塾に通う最大のメリットは、この「わからない」を「わかった!」という成功体験に変えられることにあります。

- 専門家による質の高い指導:塾の講師は、小学生がつまずきやすいポイントを熟知した指導のプロです。学校の先生が時間の制約上、一人ひとりにかけられる時間に限りがあるのに対し、塾では子どもが理解できるまで、様々な角度から丁寧に解説してくれます。例えば、分数の概念が理解できない子には、図や具体物を使ったり、身近な例え話に置き換えたりと、その子に合ったアプローチで教えてくれます。

- 個人に合わせた学習ペース:学校の授業は、クラス全体の平均的な進度で進みます。しかし、塾、特に個別指導塾では、お子様一人ひとりの理解度に合わせてカリキュラムを進めることが可能です。すでに理解している単元は先に進み、苦手な単元は時間をかけてじっくり復習するなど、無駄のない学習が実現します。この「自分だけのペースで学べる安心感」が、算数へのプレッシャーを和らげます。

- 小さな成功体験の積み重ね:塾では、学校のテストよりも細かな単位で確認テストが行われることが多くあります。「前は解けなかった問題が解けるようになった」「計算が速くなった」といった小さな成功体験を積み重ねることで、子どもは自信を取り戻します。「やればできる」という感覚は、算数だけでなく、他の教科や物事に対する姿勢にも良い影響を与えます。

このように、塾は「わからない」が放置される環境から、「わかる」喜びを実感できる環境へとシフトさせる場所です。一度ついた苦手意識を払拭し、算数へのポジティブな気持ちを育む上で、塾の役割は非常に大きいと言えるでしょう。

② 学校の授業の予習・復習ができる

塾の役割は、苦手克服だけにとどまりません。学校の授業と連携させることで、学習効果を飛躍的に高めることができます。具体的には、「予習」と「復習」の両面で大きなメリットがあります。

【予習としてのメリット】

塾で学校の授業内容を先取り学習することで、学校の授業が「初めて聞く内容」から「一度習った内容の確認(復習)」へと変わります。これは、子どもの心理的に大きな余裕を生み出します。

- 授業内容の理解度が深まる:あらかじめ内容を知っているため、先生の説明がスムーズに頭に入ってきます。「塾で習ったところだ!」という感覚が、授業への集中力を高めます。

- 挙手や発言に積極的になれる:内容に自信があるため、先生の質問に答えたり、自分の意見を発表したりすることに積極的になれます。これは、自己肯定感を高める上でも非常に重要です。

- 疑問点が明確になる:塾で予習した際に生じた疑問点を、学校の授業で解決することができます。「塾ではこう習ったけど、先生はどう説明するかな?」といった視点で授業を聞くことで、より深い理解につながります。

【復習としてのメリット】

一方で、学校の授業で「よくわからなかったな」と感じた部分を、塾で集中的に復習することもできます。

- 疑問点を放置しない:学校では質問しづらかったり、質問する時間がなかったりしても、塾なら講師に気兼ねなく質問できます。「わからない」をその日のうちに解決する習慣が身につきます。

- 定着度を高める:学校で習った内容を、塾の教材や別の角度からの解説で再度学習することで、知識の定着度が格段に上がります。「わかる」レベルから「できる(人に説明できる)」レベルへと引き上げるのが、塾での復習の役割です。

- 学習習慣が身につく:「学校→塾→宿題」という学習サイクルが確立されることで、家庭での学習習慣が自然と身につきます。保護者が「勉強しなさい」と口うるさく言わなくても、自ら机に向かう姿勢が育まれます。

このように、塾をペースメーカーとして活用し、学校の授業をサンドイッチのように挟み込む形で予習・復習を行うことで、効率的かつ効果的な学習サイクルを確立できます。

③ 中学受験の土台が作れる

もし、将来的に中学受験を少しでも視野に入れているのであれば、塾に通うメリットはさらに大きくなります。なぜなら、中学受験の算数は、学校で習う内容とはレベルも範囲も全く異なるからです。

- 特殊算への対応:中学受験では、「つるかめ算」「旅人算」「流水算」「仕事算」といった、小学校の教科書では詳しく扱われない「特殊算」と呼ばれる問題が数多く出題されます。これらは独自の解法パターンがあり、独学でマスターするのは非常に困難です。塾では、これらの特殊算を体系的に、そして効率的に学ぶことができます。

- 高度な思考力を要する問題への対策:難関中学校になるほど、単に公式を当てはめるだけでは解けない、高度な論理的思考力や発想力を問う問題が出題されます。複数の単元が融合した問題や、条件を整理して試行錯誤しながら解き進める問題などです。塾では、このような「思考の体力」を鍛えるための良質な問題に数多く触れることができます。

- 受験ノウハウと情報の入手:塾は長年にわたる受験指導のノウハウを蓄積しています。志望校の出題傾向、効果的な学習計画の立て方、併願校の選び方、さらには最新の入試情報など、個人では入手が難しい貴重な情報を提供してくれます。定期的に行われる保護者会や面談も、受験戦略を立てる上で欠かせません。

- 同じ目標を持つ仲間との切磋琢磨:中学受験は、長期にわたる孤独な戦いになりがちです。しかし、塾には同じように中学受験を目指す仲間がたくさんいます。お互いの頑張りが刺激になり、「自分も負けていられない」という競争心が生まれます。模試の成績で一喜一憂しながらも、共に困難を乗り越える仲間がいることは、精神的な大きな支えとなります。

中学受験は小学4年生頃から本格的な準備が始まりますが、それ以前の低学年から塾に通い、学習習慣や基礎学力、そして算数を楽しむ気持ちを育んでおくことは、非常に大きなアドバンテージになります。たとえ最終的に受験しないという選択をしたとしても、塾で培った高いレベルの算数力は、その後の高校・大学受験においても強力な武器となるでしょう。

小学生向け算数塾の主な種類と特徴

「算数塾に通わせよう!」と決意した次に直面するのが、「どのタイプの塾を選ぶか」という問題です。塾には様々な指導形態があり、それぞれにメリット・デメリットが存在します。お子様の性格や学習目的、家庭の状況に合わせて最適な塾を選ぶために、まずは主な塾の種類とその特徴を理解しておきましょう。

| 指導形式 | 特徴 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |

|---|---|---|---|---|

| 個別指導塾 | 講師1人に対し生徒1〜3人程度の少人数で指導。個別のカリキュラムで進める。 | ・質問しやすい ・自分のペースで学べる ・苦手分野を集中対策できる ・スケジュール調整がしやすい |

・料金が比較的高め ・競争心が芽生えにくい ・講師の質にばらつきがある場合も |

・人見知り、内気な性格 ・特定の苦手単元がある ・部活や習い事と両立したい |

| 集団指導塾 | 学校のクラスのように、1人の講師が10〜30人程度の生徒を同時に指導。 | ・仲間と切磋琢磨できる ・料金が比較的安め ・中学受験など体系的なカリキュラムが充実 |

・質問しにくい雰囲気がある ・授業についていけないリスク ・授業の曜日や時間が固定 |

・負けず嫌いで競争が好き ・周りの影響を受けやすい ・中学受験を本格的に目指す |

| オンライン塾 | PCやタブレットを使い、インターネット経由で授業を受ける。ライブ授業と映像授業がある。 | ・送迎が不要 ・場所を選ばず受講できる ・有名講師の授業を受けられる ・費用が安い傾向にある |

・自己管理能力が求められる ・通信環境に左右される ・モチベーション維持が難しい |

・自宅で集中して学習したい ・近くに良い塾がない ・費用を抑えたい |

| 算数専門塾 | 算数・数学に特化した指導を行う。思考力育成や中学受験算数に強みを持つ。 | ・算数の深い知識と指導ノウハウ ・質の高いオリジナル教材 ・論理的思考力を根本から鍛える |

・他教科はカバーできない ・料金が高めの場合がある ・教室数が限られている |

・算数が極端に苦手 or 大好き ・中学受験で算数を得点源にしたい ・パズルや論理クイズが好き |

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人、または二人から三人程度の少人数で指導を行う形式です。最大の魅力は、きめ細やかなオーダーメイドの指導が受けられることです。

カリキュラムは、生徒一人ひとりの学力、目標、性格に合わせて作成されます。例えば、「学校の授業でわからなかった分数のわり算を徹底的に復習したい」「中学受験に向けて、まずは計算力を強化したい」といった具体的な要望に柔軟に応えてくれます。授業中も、すぐ隣に講師がいるため、分からないことがあればその場で質問しやすい環境です。内気で、大勢の前で手を挙げるのが苦手なお子様でも、安心して学習に取り組めます。

また、部活動や他の習い事で忙しいお子様にとって、授業の曜日や時間を比較的自由に設定しやすい点も大きなメリットです。

一方で、デメリットとしては、集団指導塾に比べて料金が割高になる傾向があります。また、常にマンツーマンに近い環境であるため、仲間と競い合うという経験は得にくく、競争心や向上心が芽生えにくい側面もあります。講師との相性が成績を大きく左右するため、講師が学生アルバイト中心なのか、プロ講師が在籍しているのか、合わない場合に講師の変更は可能か、といった点は事前に確認が必要です。

集団指導塾

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が多人数(10人〜30人程度)の生徒を一度に指導する形式です。特に、中学受験を目指す進学塾の多くがこの形態をとっています。

最大のメリットは、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境です。クラス内での順位や、定期的に行われる模試の偏差値などを通じて、自分の立ち位置を客観的に把握できます。友人が頑張っている姿を見て「自分も頑張ろう」と刺激を受けたり、時にはライバルとして競い合ったりすることで、高いモチベーションを維持できます。

また、長年の指導実績に基づいた体系的なカリキュラムや、質の高いオリジナル教材が用意されていることが多く、効率的に学力を伸ばすことができます。料金も、個別指導に比べると比較的安価な傾向にあります。

デメリットは、授業が一定のペースで進むため、一度つまずくと遅れを取り戻すのが難しい点です。授業中に分からないことがあっても、雰囲気に圧倒されて質問できないまま終わってしまう可能性もあります。また、クラスのレベルがお子様の学力と合っていないと、授業が簡単すぎたり難しすぎたりして、学習効果が薄れてしまうことも考えられます。集団の中で自分の意見を主張するのが苦手なお子様には、合わない場合もあります。

オンライン塾

オンライン塾は、近年急速に普及している学習形態で、パソコンやタブレットを利用して自宅で授業を受けます。大きく分けて、決まった時間にリアルタイムで授業に参加する「ライブ授業形式」と、録画された授業を好きな時に視聴する「映像授業形式」があります。

最大のメリットは、その利便性です。塾への送迎が不要なため、保護者の負担が軽減され、お子様も時間を有効に使えます。また、地方にお住まいでも、都市部の有名講師による質の高い授業を受けることが可能です。一般的に、校舎運営費や人件費を抑えられるため、対面式の塾よりも料金が安い傾向にあるのも魅力です。

一方で、お子様にある程度の自己管理能力が求められる点がデメリットです。周りに仲間や講師がいないため、集中力が途切れたり、分からない問題をそのままにしてしまったりする可能性があります。保護者が学習の進捗をこまめにチェックしたり、モチベーションを維持するための声かけをしたりといったサポートが重要になります。また、安定したインターネット環境も必須です。ライブ授業形式で、質問しやすい双方向のコミュニケーションが取れる塾を選ぶと、デメリットを補いやすいでしょう。

算数専門塾

算数専門塾は、その名の通り、算数(数学)の指導に特化した塾です。対象は、算数が極端に苦手で基礎からやり直したい子から、算数が大好きでどんどん先の単元を学びたい子、中学受験で算数を武器にしたい子まで様々です。

メリットは、算数指導に関する深い知見と専門性です。講師は算数教育のエキスパートであり、つまずきの原因を的確に見抜き、根本的な解決に導く指導ノウハウを持っています。パズルやゲーム、具体物などを取り入れ、単なる計算や解法パターンの暗記ではなく、論理的思考力や問題解決能力そのものを鍛えることを重視する塾が多いのが特徴です。教材も、思考力を刺激する良質なオリジナル教材を用意している場合がほとんどです。

デメリットとしては、国語や理科・社会といった他教科の指導は受けられないため、もし他の教科にも課題がある場合は、別の塾や家庭教師などを併用する必要があります。また、専門性が高い分、料金が比較的高額になることや、校舎の数が限られていることが多い点も挙げられます。しかし、お子様が算数に強い興味を持っていたり、逆に深刻な苦手意識を抱えていたりする場合には、非常に効果的な選択肢となり得ます。

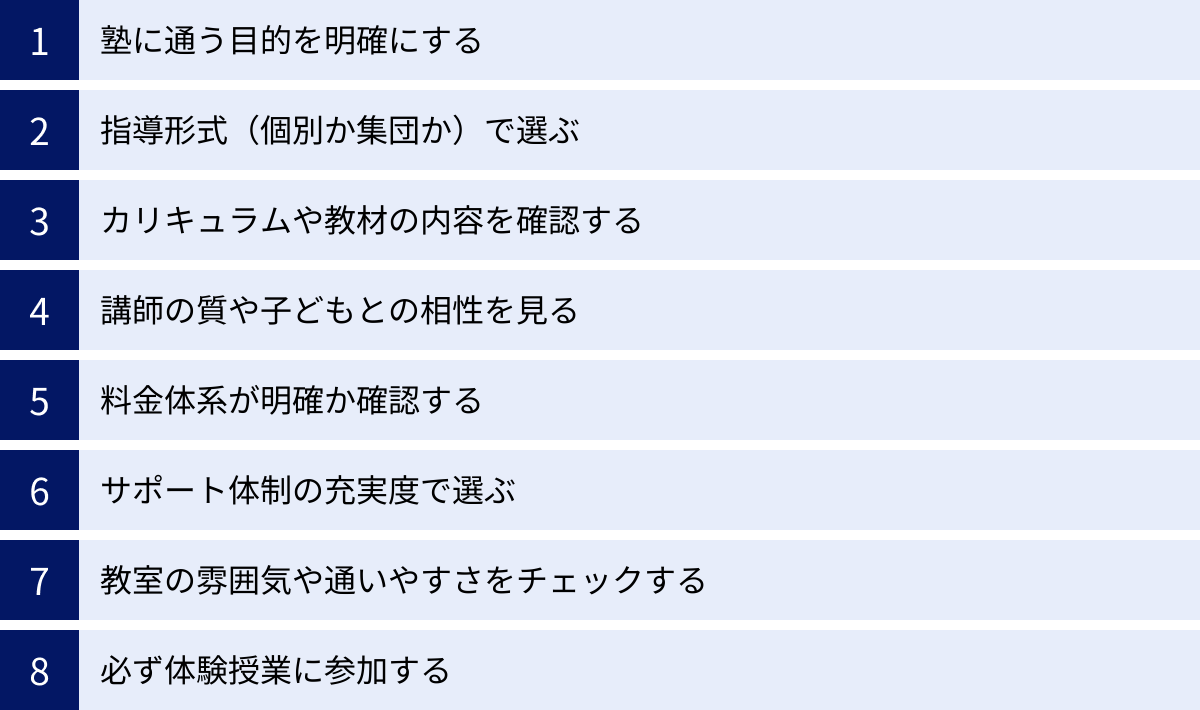

算数の苦手克服!塾選びで失敗しないための8つのポイント

お子様に合った塾のタイプが見えてきたら、次はいよいよ具体的な塾選びのステップに進みます。数多くの塾の中から「ここなら任せられる!」という一校を見つけるために、チェックすべき8つの重要なポイントを解説します。これらのポイントを一つひとつ確認していくことで、入塾後のミスマッチを防ぎ、後悔のない塾選びができます。

① 塾に通う目的を明確にする

まず最初に、そして最も重要なのが「何のために塾に通うのか」という目的を親子で共有し、明確にすることです。目的が曖昧なまま塾を選んでしまうと、カリキュラムや指導方針が合わず、時間も費用も無駄になりかねません。

学校の授業の補習

目的が「学校の授業についていけるようにしたい」「授業でわからなかった部分を教えてほしい」ということであれば、学校の教科書に準拠した教材を使い、お子様のペースに合わせて丁寧に教えてくれる個別指導塾が適しています。授業の予習・復習を中心に、基礎の定着を図るコースを選ぶと良いでしょう。

苦手分野の克服

「計算ミスをなくしたい」「文章問題だけがどうしてもできない」など、特定の単元や分野に課題が集中している場合も、個別指導塾や、その分野の指導に定評のある専門塾が選択肢になります。ピンポイントで弱点を補強するカリキュ-ラムを組んでもらえるかどうかが重要です。

中学受験対策

「中学受験に挑戦したい」「難関校を目指したい」という目的であれば、合格実績が豊富で、体系化された受験カリキュラムを持つ集団指導塾(進学塾)が第一候補となります。同じ目標を持つライバルと切磋琢磨できる環境が、学力向上に繋がります。志望校のレベルに合わせたコース選びが鍵となります。

② 指導形式(個別か集団か)で選ぶ

目的が明確になったら、次はお子様の性格に合った指導形式を選びます。これは前の章で解説した通りですが、お子様の性格を客観的に見極めることが重要です。

- 個別指導が向いている子:人見知り、内気で大勢の前で質問するのが苦手。マイペースで学習したい。周りを気にせず自分の課題に集中したい。

- 集団指導が向いている子:負けず嫌いで競争が好き。友達と一緒だと頑張れる。活気のある雰囲気が好き。周りから刺激を受けたい。

どちらが良い・悪いということではありません。お子様が最もストレスなく、自分らしく学習できる環境はどちらかを考えてみましょう。もし迷う場合は、両方のタイプの塾で体験授業を受けてみるのがおすすめです。

③ カリキュラムや教材の内容を確認する

塾の心臓部とも言えるのが、カリキュラムと教材です。入塾案内やウェブサイトだけでなく、可能であれば実際の教材を見せてもらい、以下の点を確認しましょう。

- 教材の種類:塾独自のオリジナル教材か、市販の教材か。オリジナル教材は、その塾の指導方針が凝縮されており、カリキュラムと連動しているため効率的ですが、難易度がお子様に合っているかを見極める必要があります。

- カリキュラムの進度と形式:学校の授業より速いのか、同じくらいなのか。一度習ったことを繰り返し学習する「スパイラル方式」を取り入れているか。スパイラル方式は知識の定着に効果的です。

- 内容のレベル:基礎・基本を重視する内容か、応用・発展問題が中心か。お子様の現在の学力とかけ離れていないか、少し頑張ればついていけるレベル感が理想です。

④ 講師の質や子どもとの相性を見る

どれだけ優れたカリキュラムや教材があっても、それを教える講師との相性が悪ければ効果は半減します。講師について、以下の点を確認しましょう。

- 講師の専門性:講師は学生アルバイトが中心か、経験豊富なプロ講師か。特に中学受験など高い専門性が求められる場合は、プロ講師が望ましいでしょう。

- 講師の指導力:ただ解法を教えるだけでなく、なぜそうなるのかという根本的な理屈や、学ぶ楽しさを伝えようとしてくれるかが重要です。体験授業で、講師の説明が分かりやすいか、子どもが興味を引かれているかをチェックします。

- 子どもとの相性:優しい先生が良いのか、時には厳しく指導してくれる先生が良いのかは、お子様の性格によります。最も大切なのは、お子様がその講師を信頼し、「この先生に教わりたい」と思えるかどうかです。入塾後に講師の変更が可能かどうかも確認しておくと安心です。

⑤ 料金体系が明確か確認する

塾にかかる費用は、家計にとって決して小さくない負担です。後から「こんなはずではなかった」とならないよう、料金体系の透明性をしっかり確認しましょう。

チェックすべきは月々の授業料だけではありません。入塾金、教材費、施設維持費、テスト代、季節講習(春期・夏期・冬期)の費用など、年間でかかるトータルの費用を必ず確認してください。一部の塾では、授業料を安く見せて、他の費用で高額になるケースもあります。「料金について」といった書類をもらい、不明な点は遠慮なく質問することが大切です。兄弟割引などの制度があるかも確認しておくと良いでしょう。

⑥ サポート体制の充実度で選ぶ

授業以外のサポート体制も、塾選びの重要な判断基準です。手厚いサポートは、子どもの学習意欲維持や保護者の安心に繋がります。

- 面談・カウンセリング:保護者との定期的な面談はどのくらいの頻度で行われるか。学習状況の報告だけでなく、進路相談や家庭学習のアドバイスなどもしてくれるか。

- 自習室の有無:授業がない日でも利用できる自習室があるか。質問対応の講師が常駐しているか。集中できる学習環境は非常に価値があります。

- 欠席時の振替制度:体調不良などで授業を休んだ場合に、別の日に振り替えてもらえるか。振替のルール(回数制限など)も確認しましょう。

- 入退室管理システム:子どもが塾に入室・退室した際に、保護者のスマートフォンに通知が届くシステムがあると、安全面で安心できます。

⑦ 教室の雰囲気や通いやすさをチェックする

実際に子どもが通うことになる教室の環境も、見過ごせないポイントです。

- 教室の雰囲気:実際に教室を訪れ、明るく清潔か、整理整頓されているか、掲示物などから活気が感じられるかなどをチェックします。授業中の他の生徒たちの様子(集中しているか、楽しそうか)も参考になります。

- 通いやすさ(アクセスと安全性):自宅からの距離はどのくらいか。子どもが一人で通う場合、駅からの道やバス停からの道は安全か。人通りが少なくないか、街灯はあるかなど、保護者の視点で通塾ルートを実際に歩いて確認することをおすすめします。

⑧ 必ず体験授業に参加する

これまで挙げてきた7つのポイントをすべてクリアしたとしても、最後の決め手は「お子様自身がどう感じるか」です。パンフレットやウェブサイトの情報、説明会での話だけでは分からない、実際の授業の雰囲気や講師との相性を確認するために、必ず体験授業に参加しましょう。

体験授業では、以下の点をお子様に確認してみてください。

- 授業は楽しかったか?

- 先生の説明は分かりやすかったか?

- 質問はしやすかったか?

- またこの塾に来たいと思ったか?

保護者も、体験授業の様子を見学したり、終了後に講師と話す機会を持ったりすることで、多くの情報を得られます。複数の塾で体験授業を受け、比較検討することで、最も納得のいく一校を選ぶことができるでしょう。

【目的別】算数に強い小学生向けおすすめ塾10選

ここでは、これまでの選び方のポイントを踏まえ、算数に強みを持つ小学生向けの代表的な塾を10選紹介します。難関中学受験に強い進学塾から、個々のペースを重視する塾、ユニークなアプローチで思考力を鍛える塾まで、目的別に幅広く選びました。各塾の公式サイトで最新の情報をご確認の上、お子様に合った塾探しの参考にしてください。

| 塾名 | 指導形式 | 特徴 | 主な対象 |

|---|---|---|---|

| SAPIX小学部 | 集団指導 | 難関中学受験の圧倒的実績。思考力を鍛えるオリジナル教材「サピックスメソッド」。 | 難関中学受験を目指す生徒 |

| 公文式 | 個別(自学自習) | スモールステップの教材で計算力を徹底強化。無学年制で自分のペースで進める。 | 基礎学力・計算力を固めたい生徒 |

| 日能研 | 集団指導 | 中学受験の老舗。豊富なデータと「未来への学び」をテーマにしたカリキュラム。 | 幅広い層の中学受験生 |

| 四谷大塚 | 集団指導 | 中学受験のスタンダード教材「予習シリーズ」が有名。全国統一小学生テストも実施。 | 中学受験を目指す生徒 |

| 早稲田アカデミー | 集団指導 | 「本気でやる子を育てる」熱血指導。競争心を煽り、高い目標に導く。 | 難関校・上位校を目指す生徒 |

| 浜学園 | 集団指導 | 関西を拠点とする最難関中学受験塾。徹底した復習主義とスパイラル方式。 | 最難関中学受験を目指す生徒 |

| 個別教室のトライ | 個別指導 | 講師1対1の完全マンツーマン指導。AIを活用したオーダーメイドカリキュラム。 | 苦手克服・補習・内部進学 |

| 東京個別指導学院 | 個別指導 | ベネッセグループ。1対1または1対2の個別指導。目的別の多様なコース設定。 | 補習・苦手克服〜受験対策まで |

| 花まる学習会 | 集団指導 | 思考力・作文・野外体験を重視。「メシが食える大人」を育てるユニークな教育。 | 低〜中学年の思考力・学習意欲育成 |

| RISU算数 | オンライン(タブレット) | タブレット教材。無学年制でAIが個別最適化。東大生等のチューターがフォロー。 | 算数の先取り・苦手克服 |

① SAPIX小学部

難関中学受験を語る上で欠かせない存在がSAPIX小学部です。特に首都圏の最難関校において圧倒的な合格実績を誇ります。「サピックスメソッド」と呼ばれる独自の教育法は、単なる知識の詰め込みではなく、生徒自身に考えさせ、議論させる双方向の授業スタイルが特徴です。復習中心の学習サイクルと、思考力を徹底的に鍛える質の高いオリジナル教材により、高いレベルでの学力定着を目指します。競争が激しく、宿題の量も多いため、高い学習意欲と精神的な強さが求められます。

参照:SAPIX小学部 公式サイト

② 公文式

「KUMON」として世界的に知られる公文式は、算数・数学の基礎となる計算力を徹底的に鍛えることに強みを持ちます。講師が一方的に教えるのではなく、生徒が自分の力で教材を解き進める「自学自習」が基本スタイルです。教材は非常に細かなスモールステップで構成されており、つまずくことなく達成感を味わいながら進められます。無学年制のため、得意な子はどんどん先に進むことができ、苦手な子は自分のペースでじっくり取り組めます。中学受験のテクニックを学ぶ場ではありませんが、算数の土台となる強固な計算力を身につけるには最適です。

参照:公文式 公式サイト

③ 日能研

中学受験の老舗として長年の実績と信頼を誇るのが日能研です。全国規模で展開しており、その豊富なデータに基づいた分析力に定評があります。「未来への学び」をコンセプトに、子どもたちが自ら学ぶ力を育むことを重視。「学ぶ→試す→振り返る」という学習サイクルを大切にし、特に「Nポータル」というWeb学習システムを通じた家庭学習のサポートが充実しています。クラスは子どもの発達段階に合わせて設定されており、仲間と学び合う楽しさを感じながら、無理なく受験準備を進められます。

参照:日能研 公式サイト

④ 四谷大塚

中学受験のバイブルとも言われる教材「予習シリーズ」を開発したことで有名な塾です。この教材は多くの他塾でも採用されており、中学受験のスタンダードとなっています。四谷大塚では、この予習シリーズを最も効果的に活用するためのカリキュラムが組まれています。週1回の「週テスト」で学習内容の定着度を測り、年に数回開催される「全国統一小学生テスト」は、全国レベルでの自分の立ち位置を知る絶好の機会です。質の高い教材で、着実に学力を積み上げていきたいお子様に向いています。

参照:四谷大塚 公式サイト

⑤ 早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」というキャッチフレーズの通り、講師の熱意あふれる指導が特徴的な進学塾です。競争心をうまく引き出し、生徒一人ひとりの「やる気」に火をつける雰囲気作りを得意とします。私語のない緊張感のある授業や、豊富な演習量、頻繁に行われるテストなど、子どもを精神的に強く鍛え上げる指導スタイルです。難関校・上位校への合格実績も高く、ライバルと競い合いながら高い目標を目指したい、エネルギッシュなお子様に合っています。

参照:早稲田アカデミー 公式サイト

⑥ 浜学園

主に関西地方で、最難関中学校への圧倒的な合格実績を誇る進学塾です。「復習主義」を徹底しており、授業で習った内容を家庭で復習し、次の授業の冒頭で行われる「復習テスト」で定着度を確認するというサイクルを繰り返します。このスパイラル方式の学習システムにより、知識を確実に身につけさせます。講師は厳しい採用テストと研修をクリアしたプロ講師のみで、質の高い授業が提供されます。灘中をはじめとする最難関校を目指す、高い学力と強い意志を持つ生徒が集まります。

参照:浜学園 公式サイト

⑦ 個別教室のトライ

家庭教師のトライから生まれた個別指導塾で、講師1人に対し生徒1人の完全マンツーマン指導が最大の特徴です。トライ独自の診断テストやAIを活用して、お子様の弱点や性格を分析し、オーダーメイドのカリキュラムを作成します。学校の補習、苦手克服、内部進学対策、中学受験まで、あらゆる目的に柔軟に対応可能です。講師は厳しい採用基準をクリアした人材が揃っており、専任の教育プランナーが学習全体をサポートしてくれるため、安心して任せられます。

参照:個別教室のトライ 公式サイト

⑧ 東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、講師1人に対し生徒1人または2人の指導形式を選べます。一人ひとりの目標や状況に合わせたきめ細やかな指導に定評があり、多様なニーズに応えるコース設定が魅力です。通塾曜日や時間帯の自由度が高く、当日でも振替が可能など、部活動や習い事との両立をサポートする制度が充実しています。豊富な情報力を持つベネッセグループならではの進路指導も強みです。

参照:東京個別指導学院 公式サイト

⑨ 花まる学習会

「メシが食える大人に育てる」というユニークな理念を掲げ、単なる学力向上だけでなく、思考力や人間力の育成を重視する塾です。算数では、パズルやゲームのような教材「算数脳」を使い、子どもたちが楽しみながら論理的思考力や空間認識能力を鍛えられるよう工夫されています。作文指導や、異学年で活動する野外体験などもカリキュ-ラムに組み込まれており、知的好奇心や学習意欲を根本から育みたい、特に低~中学年のお子様におすすめです。

参照:花まる学習会 公式サイト

⑩ RISU算数

RISU算数は、タブレットを使って学習を進めるオンラインの算数特化型教材です。AIがお子様の学習データをリアルタイムで分析し、つまずきを検知したり、一人ひとりに最適な問題を出題したりします。無学年制なので、小学校の内容を先取りしてどんどん進めることも、苦手な単元に戻って復習することも自由自在です。学習が止まった際には、東大生などのトップチューターから動画での解説フォローが届くなど、個別サポートも充実しています。自分のペースで算数を極めたい子や、塾に通う時間がない子にぴったりのサービスです。

参照:RISU算数 公式サイト

塾の効果を最大化するために家庭でできること

お子様にぴったりの塾が見つかり、通い始めたとしても、「あとは塾にお任せ」では、その効果を十分に引き出すことはできません。塾での学習効果を最大化するためには、家庭でのサポートが不可欠です。ここでは、保護者が家庭で実践できる3つの大切なことについて解説します。

塾の宿題や復習を習慣づける

塾での学習を「点」で終わらせず、「線」として繋げるために最も重要なのが、家庭での宿題と復習です。多くの場合、塾の授業は「インプット(理解)」の場であり、宿題や復習は「アウトプット(定着)」の場と位置づけられています。このサイクルを確立することが、学力向上の鍵を握ります。

- 学習時間を決める:「塾から帰ったらすぐ」「夕食後の7時から」など、宿題や復習に取り組む時間を生活のリズムの中に組み込みましょう。毎日同じ時間に取り組むことで、歯磨きのように自然な習慣になります。

- 環境を整える:テレビやゲーム機などが視界に入らない、静かで集中できる学習スペースを用意しましょう。必要な文房具がすぐに取り出せるように整理整頓しておくことも大切です。

- 「監視」ではなく「見守り」:親が隣でじっと監視したり、「早くやりなさい!」と急かしたりするのは逆効果です。子どもが集中している時は静かに見守り、質問された時にすぐ応えられる距離感でいるのが理想です。「宿題終わった?」「何か分からないところはある?」といった声かけで、関心を持っている姿勢を示すことが重要です。

- 丸付けと解き直しを手伝う:宿題の丸付けは、可能であれば保護者が行いましょう。どこで間違えたのか、どんな間違いが多いのか(計算ミス、読み間違いなど)を把握できます。間違えた問題こそ、学力を伸ばすチャンスです。すぐに答えを教えるのではなく、「どうしてこの式を立てたの?」「もう一度問題文を読んでみようか」とヒントを与え、子ども自身に考えさせることが大切です。

この習慣が身につけば、子どもは自律的に学習を進める力を養うことができます。

日常生活の中で算数に触れる機会を作る

算数が「テストのための勉強」で終わってしまうと、子どもは面白みを感じにくくなります。算数が、実は私たちの身の回りのいたるところで使われている「便利な道具」であることを実感させてあげましょう。

- お買い物で算数:スーパーで「1個120円のお菓子を3つ買うといくら?」「1000円出したらお釣りはいくらかな?」と一緒に計算してみましょう。「20%引き」のシールが貼ってあれば、割合の絶好の学習機会です。

- 料理で算数:レシピを見ながら、「お醤油を大さじ2杯、お水を100cc計ってくれる?」とお願いしてみましょう。計量カップやスプーンを使うことで、量や単位の感覚が身につきます。ケーキを6等分するなど、分数の概念にも触れられます。

- 時間や距離で算数:「9時10分に出発するから、あと何分で準備しなきゃいけない?」「おじいちゃんの家まで時速50kmの車で2時間かかるけど、何kmくらい離れているのかな?」など、時計や移動時間を使って計算に親しむことができます。

- 図形で算数:公園で遊具の形を観察したり、家にあるティッシュの箱がどんな平面図形からできているか(展開図)を考えたりするのも良いでしょう。「あの標識は八角形だね」など、日常にある形に目を向けるだけで、図形への興味が湧いてきます。

このように、日常生活を「学びの場」に変えることで、子どもは算数に対する親近感を持ち、その有用性を肌で感じることができます。机上の学習だけでは得られない、生きた知識として算数を捉えられるようになるでしょう。

ポジティブな声かけで子どものやる気を引き出す

子どもにとって、保護者からの言葉は何よりの励みになります。特に、難易度が上がり、壁にぶつかることも増える算数の学習においては、ポジティブな声かけが子どものモチベーションを大きく左右します。

- 結果だけでなく過程を褒める:「100点を取ってえらいね」という結果を褒める言葉も大切ですが、それ以上に「難しい問題に最後まであきらめずに挑戦したね」「前はできなかった計算が、スラスラできるようになったじゃない!」といった努力の過程や成長そのものを具体的に褒めることが重要です。これにより、子どもは結果が出なくても自分の頑張りを認めてもらえていると感じ、次への意欲に繋がります。

- 他人と比較しない:「お友達の〇〇ちゃんは、もうこんなに進んでいるのに」といった他人との比較は、子どもの自己肯定感を著しく傷つけます。比較対象は、常に「過去の本人」です。「昨日より計算が速くなったね」というように、本人の成長に焦点を当てましょう。

- 失敗を責めない:テストの点数が悪かったり、間違いが多かったりした時に、「どうしてこんな簡単な問題を間違えるの!」と感情的に叱るのは絶対に避けましょう。子どもは萎縮してしまい、算数への恐怖心を抱いてしまいます。「どこが難しかった?一緒に考えてみようか」と寄り添う姿勢が大切です。

- 親の不安を見せない:保護者自身が算数に苦手意識を持っていたり、子どもの成績に過度に不安になったりすると、その気持ちは子どもに伝わってしまいます。どっしりと構え、「あなたなら大丈夫」という信頼のメッセージを送り続けることが、子どもの心の安定に繋がります。

塾と家庭が協力し、学習面と精神面の両方から子どもを支えることで、算数の力は着実に伸びていきます。

小学生の算数塾に関するよくある質問

最後に、小学生のお子様を算数塾に通わせることを検討している保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

算数塾はいつから通うのがベスト?

「いつから」という問いに対する絶対的な正解はありません。お子様の状況と塾に通う目的によって最適な時期は異なります。

- 小学校低学年(1〜3年生)

この時期は、本格的な勉強というよりも、学ぶことの楽しさを知り、学習習慣を身につけることが主な目的となります。計算やパズルなどを通じて算数に親しみ、「算数は面白い」というポジティブなイメージを植え付けるのに最適な時期です。中学受験を視野に入れる場合も、この時期から思考力の土台を築いておくことは大きなアドバンテージになります。 - 小学校中学年(4年生)

4年生は、学習内容が急に抽象的かつ複雑になり、算数でつまずき始める子が増える「9歳の壁」とも言われる時期です。苦手意識が芽生え始めたタイミングで通い始めるのは非常に効果的です。また、中学受験の準備を本格的にスタートする学年でもあります。 - 小学校高学年(5〜6年生)

中学受験を目指す場合は、この時期には塾に通っているのが一般的です。学校の授業の補習や苦手克服が目的の場合でも、中学校の学習にスムーズに移行するために、小学校の算数の総復習として通い始めるのも良いでしょう。ただし、高学年になると学習内容も難しくなるため、本人の「頑張りたい」という意志がより重要になります。

結論として、「必要だと感じた時が始め時」と言えます。お子様の様子をよく観察し、親子で話し合ってタイミングを決めるのが良いでしょう。

算数塾の費用相場はどのくらい?

塾の費用は、指導形式、地域、学年、通う日数などによって大きく異なります。あくまで一般的な目安として参考にしてください。

個別指導塾の月謝

週1回(60分〜90分程度)の授業で、小学生の場合、月謝の相場は15,000円〜30,000円程度です。講師1対1のマンツーマンか、1対2かによっても料金は変わります。中学受験コースなどは、これよりも高額になる傾向があります。

集団指導塾の月謝

指導教科数や学年によりますが、算数を含む2〜4教科を受講する場合、小学生の月謝相場は10,000円〜40,000円程度と幅があります。低学年は比較的安価で、学年が上がるにつれて、特に中学受験コースは高くなります。

【注意点】

これらの月謝に加えて、入塾金(10,000円〜30,000円程度)、教材費(年間10,000円〜50,000円程度)、施設維持費、テスト代、そして夏期・冬期などの季節講習費(数万円〜十数万円)が別途必要になります。年間の総額で比較検討することが非常に重要です。

参照:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査

算数1教科だけでも受講できる?

はい、多くの塾で算数1教科のみの受講が可能です。

特に個別指導塾は、カリキュラムの自由度が高いため、1教科からの受講に柔軟に対応してくれます。「算数だけが極端に苦手」「得意な算数をもっと伸ばしたい」といったニーズにぴったりです。

集団指導塾でも、通常のコースとは別に「算数単科コース」を設けている場合があります。ただし、中学受験を目的とした進学塾では、国語・算数・理科・社会の4教科セットでの受講が基本となることが多いです。

まずは気になる塾に、1教科から受講できるか直接問い合わせてみることをお勧めします。

オンライン塾でも算数は伸びる?

はい、お子様との相性が合えば、オンライン塾でも算数の学力を伸ばすことは十分に可能です。

オンライン塾のメリットは、場所を選ばずに質の高い授業を受けられること、送迎の手間がないこと、費用が比較的安いことなどです。特に算数においては、図形をCGで動かしたり、計算過程を画面上で共有したりと、デジタルならではの分かりやすい指導が受けられる場合もあります。

ただし、効果を上げるためにはいくつかの条件があります。

- お子様の自己管理能力:一人でも集中して学習に取り組めるか。

- 授業の形式:一方的な映像授業よりも、講師とやり取りができる双方向のライブ授業の方が、質問もしやすく、モチベーションを維持しやすい傾向にあります。

- サポート体制:学習計画の相談や、質問対応などのサポートが充実しているか。

対面授業かオンライン授業かは、どちらが優れているという問題ではなく、お子様の性格や家庭の環境によって向き不向きがあります。多くのオンライン塾で無料体験が提供されているので、一度試してみて、お子様の反応を見てから判断するのが良いでしょう。

まとめ:お子様に合った塾を選んで算数の苦手意識を克服しよう

この記事では、小学生が算数でつまずく理由から、塾に通うメリット、そして後悔しないための具体的な塾選びのポイント、さらには目的別のおすすめ塾まで、幅広く解説してきました。

小学生が算数でつまずくのは、抽象的な概念の理解、計算ミス、文章問題の読解、図形のイメージといった、複合的な要因が絡み合っていることがほとんどです。これらの課題を解決し、算数への苦手意識を克服するためには、専門家による質の高い指導が受けられる塾の活用が非常に有効です。塾は、学校の授業の予習・復習のペースメーカーとなり、中学受験という高い目標への道筋を示してくれる存在でもあります。

しかし、最も大切なのは、数ある塾の中から「お子様一人ひとりの性格や目的に本当に合った塾」を見つけ出すことです。そのために、以下の8つのポイントを念頭に置いて塾選びを進めましょう。

- 目的の明確化(補習か、苦手克服か、受験か)

- 指導形式の選択(個別か、集団か)

- カリキュラム・教材の確認

- 講師の質と相性

- 料金体系の透明性

- サポート体制の充実度

- 教室の雰囲気と通いやすさ

- 体験授業への参加

特に、最後の「体験授業への参加」は絶対に欠かせません。お子様自身が「楽しい」「わかりやすい」「また来たい」と感じられるかどうかが、継続的な学習意欲に直結します。

算数は、一度「わかる」喜びを知れば、どんどん面白くなる教科です。この記事が、お子様にとって最高の学習パートナーとなる塾を見つけ、算数への苦手意識を自信に変えるための一助となれば幸いです。