お子さんの将来を左右する重要な選択の一つ、学習塾選び。しかし、数多くの塾の中から「本当に子どもに合った塾」を見つけ出すのは、至難の業です。「評判の良い塾はどこ?」「口コミを信じていいの?」「何を基準に選べば失敗しないの?」といった悩みを抱える保護者の方は少なくありません。

適切な塾を選べるかどうかで、子どもの学習意欲や成績は大きく変わります。評判や口コミは重要な情報源ですが、それらを鵜呑みにするだけでは、かえってミスマッチを生む可能性もあります。大切なのは、情報の正しい見方を知り、ご家庭の目的と子どもの特性に合った基準で塾を評価することです。

この記事では、学習塾の評判や口コミを徹底的に分析し、本当に良い塾を見極めるための具体的な方法を網羅的に解説します。評判の良い塾に共通する特徴から、塾の種類ごとのメリット・デメリット、失敗しない選び方の7ステップ、さらには学年別のおすすめ塾や費用相場まで、塾選びに関するあらゆる疑問にお答えします。

この記事を最後まで読めば、無数の情報に惑わされることなく、自信を持って最適な一校を選び抜くための知識と視点が身につくでしょう。

目次

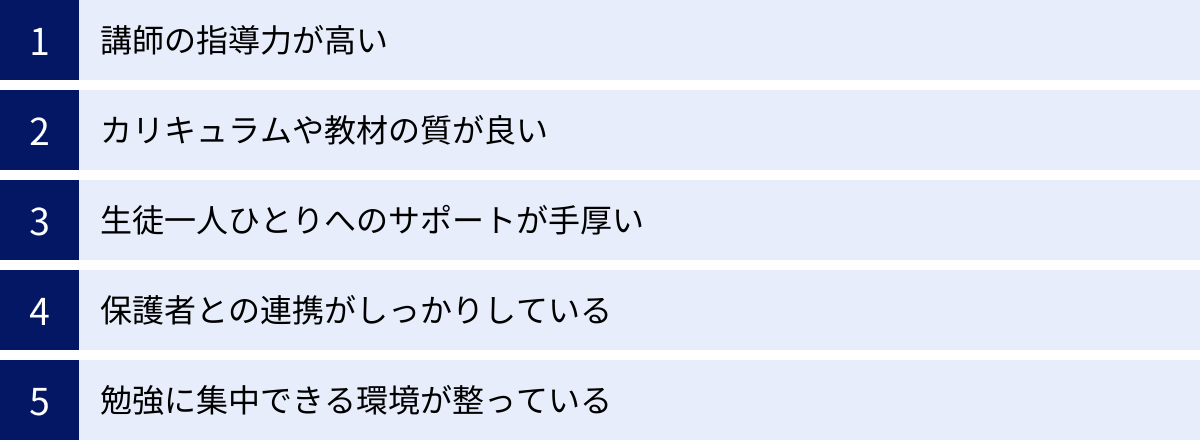

評判の良い学習塾に共通する5つの特徴

数多くの学習塾の中から、多くの生徒や保護者から高い評価を得ている塾には、いくつかの共通点が存在します。これらの特徴を理解することは、良い塾を見極めるための重要な物差しとなります。ここでは、評判の良い塾が持つ5つの普遍的な特徴について、具体的なポイントを交えながら詳しく解説します。

① 講師の指導力が高い

塾の品質を決定づける最も重要な要素は、間違いなく講師の質です。評判の良い塾は、単に教科の知識が豊富なだけでなく、生徒の学習意欲を引き出し、学力を着実に伸ばすための指導力を備えた講師陣を揃えています。

まず、「指導力が高い」とは具体的に何を指すのでしょうか。それは、生徒一人ひとりの学力レベルや理解度、性格までを把握し、それぞれに合ったアプローチで指導できる能力です。例えば、解き方を一方的に教えるのではなく、「なぜそうなるのか」という本質的な理解を促す問いかけをしたり、生徒自身に考えさせ、答えを導き出させるような指導ができたりする講師は、生徒の思考力を根本から育てます。

また、質問しやすい雰囲気作りも優れた講師の条件です。生徒が「こんなことを聞いたら恥ずかしいかもしれない」と感じることなく、どんな些細な疑問でも気軽にぶつけられるような関係性を築ける講師がいる塾は、生徒の「わからない」を放置しません。授業中はもちろん、授業前後や休憩時間にも積極的に生徒とコミュニケーションを取り、学習の進捗や悩みを気にかける姿勢が、信頼関係の礎となります。

さらに、講師の経歴も一つの指標になります。指導経験が豊富なプロ講師は、長年の経験から培われた多様な指導ノウハウや、入試情報の分析力、生徒のモチベーション管理術を持っています。一方で、現役の大学生アルバイト講師にも、生徒と年齢が近く、親しみやすい雰囲気で質問しやすい、自身の受験経験に基づいたリアルなアドバイスができるといったメリットがあります。大切なのは、プロか学生かという肩書だけでなく、その塾が講師の採用や研修にどれだけ力を入れ、指導の質を担保する仕組みを整えているかという点です。評判の良い塾では、定期的な研修会や授業コンテストなどを実施し、講師全体の指導力向上に努めているケースが多く見られます。

② カリキュラムや教材の質が良い

講師の指導力を最大限に活かすためには、質の高いカリキュラムと教材が不可欠です。評判の良い塾は、生徒の学力を効率的かつ体系的に伸ばすための、考え抜かれたカリキュラムを構築しています。

優れたカリキュラムは、まず目標設定が明確です。例えば、中学受験、高校受験、大学受験といった大きな目標はもちろん、定期テスト対策や内申点アップ、苦手科目克服といった身近な目標に至るまで、それぞれのゴールから逆算して「いつまでに、何を、どこまで」学習するかが具体的に設計されています。そして、それは画一的なものではなく、生徒の志望校レベルや現在の学力に応じて、柔軟にコースや進度を調整できる仕組みが整っています。

教材の質も極めて重要です。大手進学塾の多くは、長年の入試問題分析と指導ノウハウを結集させたオリジナル教材を使用しています。これらの教材は、市販の参考書にはない、出題傾向に即した良問や、段階的に理解を深められる構成、詳しい解説などが盛り込まれており、塾の授業と連動して使うことで学習効果を最大化できるように作られています。教材のレイアウトや文字の大きさ、図解の多さなど、生徒が「見やすい」「分かりやすい」と感じ、学習意欲を削がない工夫が凝らされているかもチェックしたいポイントです。

また、基礎から応用、発展まで、幅広いレベルの問題を網羅しているかどうかも重要です。自分のレベルに合った問題で基礎を固め、徐々にステップアップしていくことで、無理なく実力を養成できます。評判の良い塾では、基本のテキストに加えて、単元別の補強プリントや、志望校レベル別の演習問題など、補助教材が充実していることが多く、生徒一人ひとりの課題に対応できる体制が整っています。

③ 生徒一人ひとりへのサポートが手厚い

授業時間内だけの関わりで終わらない、手厚い個別サポート体制も、評判の良い塾に共通する大きな特徴です。特に思春期の生徒たちは、勉強のことはもちろん、友人関係や進路の悩みなど、様々な不安を抱えています。そうした心の機微に寄り添い、学習面だけでなく精神面でも支えとなる存在がいるかどうかは、塾生活を継続し、成果を出す上で非常に重要です。

手厚いサポートの具体例としては、まず授業外での質問対応が挙げられます。授業中に解消しきれなかった疑問点を、休み時間や授業後に個別に質問できる環境が整っているかは必ず確認すべきです。常駐の質問対応専門スタッフがいる塾や、オンラインでいつでも質問できるシステムを導入している塾もあります。

次に、定期的なカウンセリングや面談の実施です。評判の良い塾では、生徒本人や保護者との面談を定期的に行い、学習の進捗状況を共有するだけでなく、目標設定の見直し、学習計画の修正、志望校選びの相談などに親身に対応します。こうした対話を通じて、塾側は生徒の状況を正確に把握し、保護者は家庭でのサポートの方針を立てやすくなります。報告書も、単なるテストの点数だけでなく、授業態度や課題の達成度、講師からのコメントなどが具体的に書かれているかを見ると、その塾のサポートの質がうかがえます。

さらに、自習室の管理や学習環境の提供も重要なサポートの一環です。快適で静かな自習室がいつでも利用できる環境は、生徒の学習時間を確保する上で大きな助けとなります。自習中に分からないことがあればすぐに質問できるチューターが常駐しているなど、自習の質を高める工夫がある塾は評価が高い傾向にあります。

④ 保護者との連携がしっかりしている

子どもの学習を成功させるためには、塾と家庭が同じ方向を向いて協力することが不可欠です。そのため、保護者との連携を密にし、信頼関係を築くことを重視している塾は、評判が良いことが多いです。

連携の基本は、こまめな情報共有です。多くの塾では、入退室時刻をメールで通知するシステムを導入しており、保護者は子どもの安全をリアルタイムで確認できます。また、前述の通り、定期的な三者面談(生徒・保護者・塾)は、双方の認識をすり合わせる絶好の機会です。塾での子どもの様子や学習の進捗、課題点を共有してもらうことで、家庭での声かけやサポートが的確になります。逆に、家庭での様子や子どもの悩みを塾に伝えることで、塾側もより適切な指導ができるようになります。

塾からの報告の質も重要です。単に成績が記載された書類が送られてくるだけでなく、担当講師からの手書きのコメントや、今後の学習方針に関する具体的な提案が添えられていると、保護者としては安心感が増します。緊急時の連絡体制が明確であることや、保護者向けのセミナー(入試情報説明会、教育講演会など)を定期的に開催していることも、保護者との連携を大切にしている証と言えるでしょう。

良い塾は、保護者を「協力者」と捉え、積極的にコミュニケーションを図ろうとします。保護者からの相談や要望に対して、誠実かつ迅速に対応してくれる姿勢があるかどうかも、見極めるべき大切なポイントです。

⑤ 勉強に集中できる環境が整っている

生徒が学習効果を最大限に高めるためには、物理的にも心理的にも「勉強に集中できる環境」が不可欠です。評判の良い塾は、この環境作りに細心の注意を払っています。

物理的な環境で最も重要なのは、教室や自習室の整備です。教室は、生徒一人ひとりに十分なスペースが確保され、明るく、適切な温度管理がされていることが基本です。机や椅子が体に合っているか、黒板やホワイトボードの文字が見やすいかといった点も、長時間の学習においては無視できません。特に自習室は、静粛が保たれ、席数が十分にあり、利用可能時間が長いことが望まれます。席がいつも満席で使えない、私語が多くて集中できない、といった状況では意味がありません。

清潔さや整理整頓も、学習環境の質を左右します。教室やトイレが常に清潔に保たれ、掲示物や配布物が整理されている塾は、運営がしっかりしており、生徒を大切にしている印象を与えます。

心理的な環境とは、共に学ぶ生徒たちの雰囲気や意欲の高さを指します。評判の良い進学塾には、高い目標を持った生徒たちが自然と集まります。周りの生徒が真剣に授業を聞き、熱心に自習に励む姿は、「自分も頑張ろう」というポジティブな刺激になります。このような切磋琢磨できる環境は、集団指導塾の大きなメリットの一つです。講師が授業中に生徒のやる気を引き出すような問いかけをしたり、良い質問や意見を褒めたりすることで、教室全体に活気と適度な緊張感が生まれます。

これらの5つの特徴は、評判の良い塾に共通する要素です。塾選びの際には、これらの観点から各塾を比較検討することで、より本質的な塾の価値を見極めることができるでしょう。

学習塾の種類とそれぞれのメリット・デメリット

学習塾と一言で言っても、その指導形式は様々です。大きく分けると「個別指導塾」「集団指導塾」「映像授業・オンライン塾」の3つに分類できます。それぞれに異なる特徴、メリット、デメリットがあり、お子さんの性格や学習目的によって最適な形式は異なります。ここでは、各指導形式の特徴を詳しく解説し、比較検討の助けとなる情報を提供します。

| 指導形式 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |

|---|---|---|---|

| 個別指導塾 | ・自分のペースで学習できる ・質問がしやすい ・苦手科目を集中的に克服できる ・スケジュール調整がしやすい |

・集団指導に比べ費用が高い傾向 ・競争意識が芽生えにくい ・講師の質にばらつきが出やすい ・カリキュラムの進度が遅くなる可能性 |

・自分のペースでじっくり学びたい子 ・特定の苦手科目がある子 ・人前で質問するのが苦手な子 ・部活や習い事で忙しい子 |

| 集団指導塾 | ・競争心や学習意欲が刺激される ・体系的なカリキュラムで効率的に学べる ・個別指導に比べ費用が安い傾向 ・入試情報やデータが豊富 |

・授業のペースについていけないリスク ・質問するタイミングを逃しやすい ・自分のペースで進められない ・大人数が苦手な子には不向き |

・仲間と切磋琢磨しながら学びたい子 ・周りに刺激されて頑張れる子 ・ある程度の基礎学力がある子 ・受験など明確な目標がある子 |

| 映像授業・オンライン塾 | ・場所や時間を選ばずに学習できる ・有名講師の質の高い授業を受けられる ・繰り返し視聴して復習できる ・対面塾より費用が安い傾向 |

・強い自己管理能力と学習計画が必要 ・モチベーションの維持が難しい ・すぐに質問できない場合がある ・学習環境を自分で整える必要がある |

・自分で計画を立てて進められる子 ・部活などで通塾時間が不規則な子 ・特定の有名講師の授業を受けたい子 ・地方在住で近くに良い塾がない子 |

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人、または二人から数人という少人数で指導を行う形式の塾です。近年、その需要は高まり、多くの塾がこの形式を採用しています。

メリット

個別指導の最大のメリットは、生徒一人ひとりのペースや理解度に合わせて授業を進められることです。集団授業では、一度つまずくとどんどん先に進んでしまい、取り残されてしまう可能性があります。しかし、個別指導であれば、生徒が理解できるまでじっくりと時間をかけて解説してもらえます。そのため、特定の苦手科目を徹底的に克服したい場合や、学校の授業の補習を目的とする場合に非常に効果的です。

また、講師との距離が近いため、質問がしやすいという点も大きな利点です。内気な性格で、大勢の前で手を挙げて質問するのが苦手な子でも、マンツーマンや少人数の環境であれば、気軽に疑問を口にできます。「わからない」をその場で解消できるため、学習内容が着実に定着していきます。

さらに、カリキュラムの自由度が高いことも魅力です。定期テスト前にはテスト範囲を重点的に対策したり、部活の大会前には授業の曜日や時間を調整したりと、生徒のスケジュールや目標に応じて柔軟に対応してもらえます。

デメリット

一方で、デメリットも存在します。最も大きな点は、集団指導塾に比べて授業料が高くなる傾向があることです。講師一人が担当する生徒数が少ないため、一人当たりのコストはどうしても上がってしまいます。

また、周りに他の生徒がいない、あるいは少ない環境のため、競争意識が芽生えにくいという側面もあります。仲間と競い合うことでモチベーションが高まるタイプの子にとっては、少し物足りなく感じられるかもしれません。

そして、見逃せないのが講師の質にばらつきが出やすいという点です。個別指導塾では大学生のアルバイト講師が多い傾向にあり、指導経験やスキルに個人差が大きくなる可能性があります。もちろん、熱心で優秀な学生講師もたくさんいますが、講師との相性が学習効果に直結するため、慎重な見極めが必要です。良い塾では、講師の研修制度が充実していたり、相性が合わない場合に講師を変更できる制度があったりします。

集団指導塾

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が10名から30名程度の生徒に対して一斉に授業を行う、従来からある形式の塾です。特に難関校受験を目指す進学塾に多く見られます。

メリッリット

集団指導の大きなメリットは、仲間と切磋琢磨できる環境です。同じ目標を持つライバルたちが周りにいることで、良い意味での緊張感が生まれ、「負けたくない」という気持ちが学習意欲をかき立てます。テストの成績でクラス分けが行われることも多く、上のクラスを目指して努力する、という具体的な目標設定にも繋がります。

また、多くの集団指導塾、特に大手塾では、長年の実績に基づいて作られた体系的で質の高いカリキュラムが用意されています。受験から逆算して、いつ、何を学習すべきかが効率的に組まれているため、その流れに乗って学習を進めることで、着実に実力をつけていくことができます。

費用面では、個別指導に比べて授業料が比較的安価であることも魅力です。さらに、大手塾は豊富な入試データや学校情報を持っており、精度の高い進路指導を受けられる点も大きな強みと言えるでしょう。

デメリット

集団指導のデメリットは、授業が一定のペースで進んでしまうことです。学校の授業と同様に、自分の理解度に関わらず授業は進行するため、一度つまずくと追いつくのが難しくなるリスクがあります。特に、基礎学力が不足している場合や、特定の単元に強い苦手意識がある場合は、苦労するかもしれません。

また、生徒数が多いため、講師に直接質問するタイミングを見つけにくいことがあります。授業の雰囲気に圧倒されてしまったり、他の生徒の手前、質問するのをためらってしまったりする子もいます。もちろん、授業後の質問時間などを設けている塾がほとんどですが、積極的に動けない子にとってはハードルが高い場合があります。

クラスの雰囲気や周りの生徒との相性も、学習環境に大きく影響します。自分に合わない環境だと、通塾自体がストレスになってしまう可能性も考慮する必要があります。

映像授業・オンライン塾

映像授業・オンライン塾は、インターネットを通じて、録画された授業動画を視聴したり、ライブ配信授業に参加したりする形式の塾です。近年、テクノロジーの進化と共に急速に普及しています。

メリット

映像授業・オンライン塾の最大のメリットは、時間と場所の制約がないことです。PCやタブレット、スマートフォンがあれば、自宅はもちろん、移動中などいつでもどこでも学習を進められます。部活動や習い事で忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい子にとっては、非常に便利な学習スタイルです。

また、全国トップクラスの有名講師の授業を、住んでいる場所に関わらず受けられるのも大きな魅力です。対面ではなかなか受講できないような、分かりやすくて面白い、質の高い授業を繰り返し視聴できます。理解できなかった部分を何度も見返したり、得意な単元は倍速で視聴して効率化を図ったりと、自分の理解度に合わせて学習をコントロールできる点も強みです。

費用面でも、校舎の維持費や人件費が抑えられるため、対面式の塾に比べて安価な料金設定になっていることが多く、経済的な負担を軽減できます。

デメリット

一方で、この学習スタイルを成功させるためには、非常に高い自己管理能力が求められます。決まった時間に塾に行く必要がない分、自分で学習計画を立て、それを実行していく強い意志がなければ、つい怠けてしまいがちです。

モチベーションの維持が難しいという点も課題です。周りに仲間やライバルがおらず、一人で学習を進めるため、孤独を感じたり、やる気が続かなくなったりすることがあります。この点を補うために、オンライン上で学習進捗を管理するメンターがついたり、定期的なオンライン面談を実施したりする塾が増えています。

質問対応の仕組みも確認が必要です。チャットやメールで質問できるシステムがあっても、回答までに時間がかかる場合があります。すぐに疑問を解消したい場合には、もどかしく感じるかもしれません。ライブ授業や、質問対応専門のチューターがいるサービスを選ぶと、このデメリットは軽減されます。

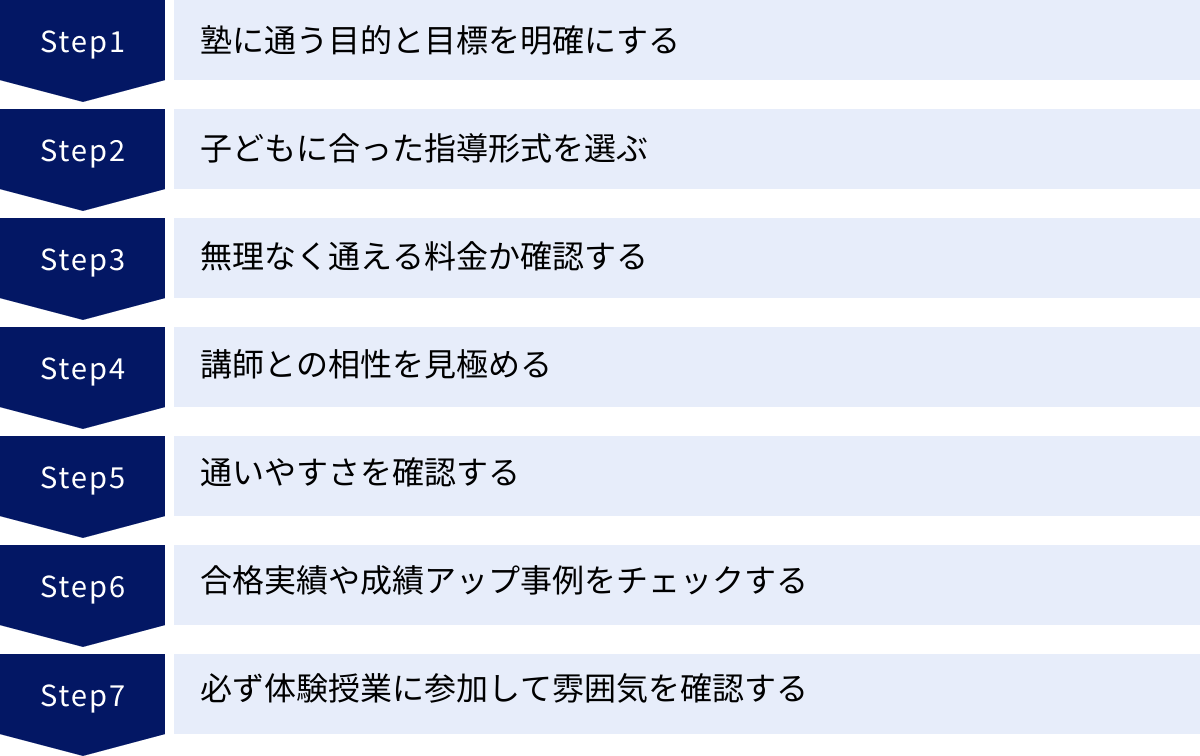

失敗しない!評判の良い学習塾の選び方7つのステップ

評判や口コミは参考になりますが、最終的に「良い塾」とは、お子さん自身にとって最適な塾のことです。ここでは、数ある選択肢の中から後悔のない塾選びをするための、具体的な7つのステップを紹介します。この手順に沿って一つひとつ確認していくことで、ご家庭にぴったりの塾が見つかるはずです。

① 塾に通う目的と目標を明確にする

塾選びを始める前に、まず最も重要なのが「何のために塾に通うのか」という目的を親子で共有し、具体的な目標を設定することです。ここが曖昧なままでは、どの塾が合っているのか判断する軸が定まりません。

目的は、例えば以下のように多岐にわたります。

- 受験対策: 中学受験、高校受験、大学受験など、特定の学校への合格を目指す。

- 学校の補習: 授業についていけない部分を補い、基礎学力を定着させる。

- 苦手科目の克服: 算数や英語など、特定の科目の成績を重点的に上げたい。

- 内申点(通知表)対策: 定期テストの点数を上げ、提出物の管理なども含めてサポートしてほしい。

- 学習習慣の確立: 自宅では集中できないため、勉強する習慣そのものを身につけさせたい。

- より高いレベルへの挑戦: 学校の授業だけでは物足りず、発展的な内容を学びたい。

目的が明確になったら、次にそれを数値などで測れる具体的な目標に落とし込みます。「成績を上げたい」という漠然としたものではなく、「次の定期テストで数学の点数を20点上げる」「〇〇高校の合格判定でB判定以上を取る」といった具体的な目標を設定することで、塾に求めるサポート内容もより鮮明になります。

この最初のステップを親子でじっくり話し合うことが、塾選びの成功への第一歩です。子どもの意見を尊重し、本人が納得した上で目的と目標を決めることが、その後のモチベーション維持にも繋がります。

② 子どもに合った指導形式を選ぶ

目的と目標が定まったら、次にそれを達成するために最適な指導形式を選びます。「学習塾の種類とそれぞれのメリット・デメリット」で解説したように、塾には主に「個別指導」「集団指導」「映像授業・オンライン」の3つの形式があります。お子さんの性格や現在の学力レベルを考慮して、最も学習効果が高まりそうな形式を選びましょう。

- マイペースでじっくり取り組みたい、人見知りで質問が苦手な子には、自分のペースで進められ、質問もしやすい個別指導が向いているかもしれません。

- 競争が好きで、仲間と切磋琢磨することでやる気が出るタイプの子には、周りから良い刺激を受けられる集団指導が適しているでしょう。

- 自分で計画を立ててコツコツ進めるのが得意な子や、部活などで非常に忙しい子には、時間や場所の自由度が高い映像授業・オンライン塾が有力な選択肢となります。

ここで重要なのは、保護者の希望だけで決めつけないことです。例えば、保護者が「競争させたい」と思っても、子ども自身が大人数を苦痛に感じるタイプであれば、集団指導塾に通うこと自体がストレスになってしまいます。子どもの性格を最もよく理解しているのは保護者ですが、最終的には子どもの意見を十分に聞き、本人が「この形式なら頑張れそう」と思えるものを選ぶことが大切です。

③ 無理なく通える料金か確認する

学習塾は、継続して通うことで成果が出るものです。そのため、月々の授業料だけでなく、入塾金や教材費、季節講習費などを含めた年間の総額で費用を考え、家計に無理なく支払い続けられるかを慎重に判断する必要があります。

多くの塾では、公式サイトやパンフレットに料金体系が明記されています。しかし、一見安く見えても、夏期講習や冬期講習、志望校別特訓講座などの追加費用が想定以上にかかるケースは少なくありません。

料金を確認する際は、以下の点をチェックリストとして活用しましょう。

- 入塾金: いくらかかるか。キャンペーンなどで無料になる時期はないか。

- 授業料: 月謝はいくらか。週に何回、何コマの授業が含まれるか。学年が上がると料金は変わるか。

- 教材費・諸経費: 年間でいくらくらいかかるか。テキスト代、プリント代、施設維持費など。

- 季節講習費: 夏期、冬期、春期講習は必須か。費用はどのくらいか。

- 追加講座・オプション費用: 志望校別対策講座や模擬試験代など、別途必要になる費用の目安はどのくらいか。

いくつかの候補の塾について、これらの費用を一覧表にして比較検討することをおすすめします。「高い塾=良い塾」とは限りません。費用と、提供されるサービス(授業時間、サポート体制など)のバランスを見極め、納得できる料金体系の塾を選びましょう。

④ 講師との相性を見極める

塾選びにおいて、システムやカリキュラム以上に重要とも言えるのが、直接指導を受ける講師との相性です。どんなに優れたカリキュラムがあっても、子どもが講師を信頼できなかったり、授業が分かりにくいと感じたりすれば、学習効果は半減してしまいます。

講師との相性を見極める最良の方法は、後述する体験授業に参加することです。その際、ただ授業を受けるだけでなく、以下の点を意識して観察しましょう。

- 説明の分かりやすさ: 専門用語を多用せず、生徒が理解できる言葉で説明しているか。例え話などが上手か。

- コミュニケーション: 生徒の表情を見ながら、理解度を確認しつつ進めているか。一方的な説明になっていないか。

- 人柄・熱意: 生徒に対して親身に接しているか。教えることに情熱を持っているか。

- 質問への対応: 生徒からの質問に対して、丁寧かつ的確に答えているか。質問しやすい雰囲気を作っているか。

体験授業の後には、ぜひ子どもに「先生の教え方はどうだった?」「質問しやすそうだった?」と感想を聞いてみてください。子どもが「この先生になら教わりたい」とポジティブな印象を持つことが何よりも大切です。また、多くの個別指導塾では、万が一相性が合わなかった場合に講師を変更できる制度を設けています。入塾前にそうした制度の有無も確認しておくと安心です。

⑤ 通いやすさを確認する

学習塾は週に1回から数回、長期間にわたって通う場所です。そのため、無理なく安全に通い続けられるかという「通いやすさ」も非常に重要な選択基準となります。

まず確認すべきは、自宅や学校からの距離と所要時間です。通塾に時間がかかりすぎると、それだけで体力を消耗し、宿題や自習の時間が削られてしまいます。特に部活動と両立する場合は、移動時間が大きな負担になりかねません。

次に、交通手段とアクセスの良さです。徒歩や自転車で通えるのか、電車やバスを利用する必要があるのかを確認します。公共交通機関を利用する場合は、駅やバス停からの距離、夜でも人通りが多く明るい道か、といった通塾経路の安全性を必ず自分の目で確かめましょう。車で送迎する場合は、塾の近くに一時的に停車できるスペースがあるか、駐車場が完備されているかも確認ポイントです。

また、塾の開校時間や自習室の利用可能時間もチェックしましょう。学校帰りに直接立ち寄って自習し、その後授業を受ける、といった使い方ができるかどうかも、学習時間を確保する上で重要になります。

⑥ 合格実績や成績アップ事例をチェックする

塾の指導力を客観的に測る指標として、合格実績や成績アップ事例は重要な参考情報です。特に受験を目的とする場合は、志望校への合格者をどれだけ輩出しているかは必ず確認すべきです。

ただし、実績を見る際には注意が必要です。単に「〇〇高校 合格者〇〇名!」といった数字の大きさに惑わされてはいけません。見るべきポイントは、その実績の「質」です。

- 塾全体の在籍人数に対する合格率: 合格者数が多くても、母数となる生徒数が非常に多ければ、合格率はそれほど高くないかもしれません。可能であれば、コース別の在籍者数と合格者数を確認しましょう。

- 自分の子どもの志望校や学力レベルに近い実績があるか: 最難関校の実績がいくら華々しくても、自分の子どもが中堅校を目指しているのであれば、そのレベルの学校への合格実績が豊富であることの方が重要です。

- 「合格者数」のカウント方法: 1人の生徒が複数の学校に合格した場合、それをすべて実績としてカウントしている「延べ人数」なのか、実際に進学した生徒数に基づいた「実人数」なのかを確認する必要があります。また、講習に一度参加しただけの「講習生」の実績が含まれていないかも注意したい点です。

成績アップ事例についても同様です。「入塾後3ヶ月で偏差値10アップ!」といった魅力的なキャッチコピーだけでなく、どのような状況の生徒が、どのような指導を受けて、どのように成績が伸びたのかというプロセスが具体的に示されているかを参考にしましょう。

⑦ 必ず体験授業に参加して雰囲気を確認する

ここまでの6つのステップで候補を2〜3校に絞り込めたら、最後の仕上げとして、必ず親子で体験授業に参加しましょう。パンフレットやウェブサイトの情報だけではわからない、塾の「生きた姿」を五感で感じ取ることができる最も重要なステップです。

体験授業では、これまでチェックしてきた項目を最終確認します。

- 授業の雰囲気: 講師の教え方、授業のテンポ、他の生徒たちの集中度や反応はどうか。

- 講師との相性: 実際に指導を受けてみて、子どもが「分かりやすい」「楽しい」と感じるか。

- 教室の環境: 教室の広さ、明るさ、清潔さ、自習室の様子などを自分の目で確かめる。

- 他の生徒の様子: 生徒たちは真剣に取り組んでいるか。休み時間の雰囲気はどうか。

- 塾全体の空気感: 受付スタッフの対応や、塾長・教室長の人柄、教育方針なども含め、全体として「ここに通わせたい」と思えるか。

体験授業後には、塾の担当者と面談する時間があるはずです。そこで、これまでに感じた疑問点や不安なことをすべて質問し、解消しておきましょう。子どもの「ここなら頑張れそう!」という気持ちと、保護者の「ここなら安心して任せられる」という納得感。この両方が揃ったとき、その塾があなたにとっての「本当に良い塾」と言えるでしょう。

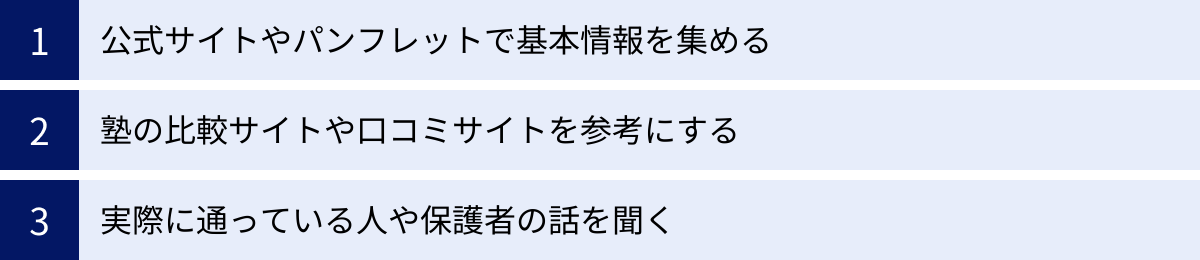

学習塾の評判・口コミを確認する3つの方法

最適な塾を選ぶためには、客観的な情報と主観的な情報の両方をバランス良く集めることが重要です。評判や口コミは、その塾のリアルな姿を知るための貴重な手がかりとなります。ここでは、信頼性の高い情報を集めるための3つの主要な方法を紹介します。

① 公式サイトやパンフレットで基本情報を集める

まず、情報収集の出発点となるのが、学習塾の公式サイトやパンフレットです。これらは塾が公式に発信する情報であり、その塾の理念、教育方針、カリキュラムの特色、コース設定、料金体系、講師陣の紹介といった基本的な情報を正確に把握するための最も信頼できる情報源です。

公式サイトを見る際は、単に情報を眺めるだけでなく、「その塾が何を強みとしてアピールしているか」を読み解く視点が重要です。「合格実績」を前面に押し出している塾は受験指導に自信があり、「個別サポートの手厚さ」を強調している塾は生徒一人ひとりへの丁寧な対応を重視している、といった具合に、その塾の姿勢や価値観が見えてきます。

特に、以下の項目は重点的にチェックしましょう。

- 教育理念・指導方針: どのような生徒を育てたいと考えているのか。ご家庭の教育方針と合っているか。

- カリキュラム詳細: 学年別・コース別にどのような学習を行うのか。使用する教材はオリジナルか市販か。

- 料金体系: 授業料だけでなく、入塾金や教材費、講習費など、総額でかかる費用が明瞭に記載されているか。

- 講師紹介: どのような経歴の講師が在籍しているか。講師の研修制度など、質の担保に関する取り組みはあるか。

- 合格実績: 前述の通り、実績の数だけでなく、その「質」を読み解く。

公式サイトやパンフレットで得た情報は、塾を比較検討する際の「事実の土台」となります。まずはここで塾の全体像を掴み、他の情報源と照らし合わせながら理解を深めていくのが効率的な進め方です。

② 塾の比較サイトや口コミサイトを参考にする

公式サイトで得た客観的な情報に加えて、実際にその塾を利用した人々の「生の声」を知るために役立つのが、塾の比較サイトや口コミサイトです。これらのサイトでは、複数の塾を横断的に比較したり、様々な視点からのレビューを読んだりすることができます。

【比較サイトのメリット】

- 網羅性: 多くの塾の情報が一覧でまとまっており、地域や指導形式、目的別などで絞り込み検索ができるため、候補の塾を探しやすい。

- 客観的比較: 料金、コース、合格実績などの基本スペックが同じフォーマットで整理されていることが多く、塾同士の比較がしやすい。

【口コミサイトのメリット】

- 多様な視点: 講師、カリキュラム、料金、塾の雰囲気、サポート体制など、項目別に評価やコメントが投稿されていることが多く、多角的な情報を得られる。

- リアルな本音: 公式サイトには書かれていないような、ポジティブな点(例:「自習室のチューターが親切」)からネガティブな点(例:「事務連絡が遅い」)まで、利用者ならではの具体的な体験談を知ることができる。

これらのサイトを利用することで、候補の塾に対するイメージをより具体的に、立体的にすることができます。例えば、「A塾は合格実績は素晴らしいが、口コミを見ると『宿題が多くて大変』という声が多い。うちの子は部活で忙しいから厳しいかもしれない」「B塾は公式サイトでは地味な印象だったが、『先生が親身で質問しやすい』という口コミが多いから、一度話を聞いてみよう」といったように、次のアクションに繋がるヒントが得られます。

ただし、これらの情報はあくまで個人の主観的な感想であるため、次の章で解説する「口コミを見るときの注意点」を念頭に置き、情報を鵜呑みにしない姿勢が重要です。

③ 実際に通っている人や保護者の話を聞く

情報収集の方法として、最も信頼性が高く、価値があるのが、実際にその塾に通っている、あるいは通っていた生徒や保護者からの「生の情報」です。いわゆる「リアルな口コミ」です。もし、お知り合いに該当する方がいれば、ぜひ話を聞いてみることを強くおすすめします。

直接話を聞くことのメリットは計り知れません。

- 情報の具体性と信頼性: ネット上の匿名性の高い口コミとは異なり、顔の見える関係だからこそ、より本音に近い、具体的な話を聞くことができます。「〇〇先生は数学の教え方が本当に上手で、苦手だったうちの子が好きになった」「定期テスト対策は手厚いけど、受験の模試対策は少し物足りないかも」といった、踏み込んだ情報を得られる可能性があります。

- 文脈の理解: その口コミがどのような状況や背景から出てきたのかを理解できます。例えば、「宿題が多い」という評価も、話を聞いてみると「難関校を目指すコースだから当然」という文脈かもしれません。その子の性格や学力、目標などを知っていれば、その口コミが自分たちにとって参考になるかどうかの判断がつきやすくなります。

- 双方向のコミュニケーション: 気になった点について、その場で深掘りして質問できます。「先生との面談はどのくらいの頻度でありますか?」「自習室はいつでも使えますか?」など、自分たちが知りたい情報をピンポイントで得ることができます。

話を聞く際には、良い点だけでなく、悪い点や「少し気になった点」も正直に教えてもらうようにお願いしてみましょう。完璧な塾は存在しません。どのような点に課題があるのかを知ることで、より現実的な判断ができます。

これらの3つの方法を組み合わせ、多角的に情報を集めることで、特定の情報に偏ることなく、バランスの取れた塾選びが可能になります。

学習塾の口コミを見るときの注意点

口コミは塾のリアルな姿を知るための貴重な情報源ですが、その一方で、情報の取捨選択には注意が必要です。書かれている内容をすべて鵜呑みにするのではなく、一つの参考意見として冷静に受け止める姿勢が大切です。ここでは、学習塾の口コミを有効活用するために、心に留めておくべき3つの注意点を解説します。

良い評判だけでなく悪い評判もチェックする

口コミサイトを見ていると、どうしても高評価のレビューに目が行きがちです。しかし、本当に重要なのは、良い評判と悪い評判の両方に目を通し、その内容を比較検討することです。完璧な塾は存在しないため、どのような塾にも何かしらのネガティブな意見は寄せられるものです。

悪い評判をチェックする際には、単に「悪い塾だ」と判断するのではなく、「なぜその人はネガティブな評価をしたのか」という背景を考えることが重要です。

例えば、「講師の質が低い」という口コミがあったとします。その内容をよく読むと、「質問してもすぐに答えてくれなかった」と書かれているかもしれません。これは、その講師の知識不足が原因かもしれませんし、単にその時が多忙で対応できなかっただけかもしれません。あるいは、「大学生のアルバイト講師だったのが不満だった」という理由かもしれません。

ここで考えるべきは、そのネガティブな点が、自分たちにとって許容できる範囲かどうかです。例えば、大学生講師でも熱心で指導が上手ければ問題ない、と考える家庭もあれば、絶対にプロ講師でなければ嫌だ、と考える家庭もあるでしょう。「宿題が多すぎる」という口コミも、学習習慣をつけさせたい家庭にとってはむしろメリットと捉えられるかもしれません。

このように、悪い評判の内容を具体的に分析し、それが自分たちの塾選びの軸と照らし合わせて致命的な欠点になるかどうかを見極めることが、口コミを賢く利用するコツです。逆に、良い評判ばかりで悪い評判が全く見当たらない塾も、少し慎重に見た方が良いかもしれません。情報が操作されている可能性もゼロではないからです。

口コミはあくまで個人の感想と捉える

口コミサイトに書かれている内容は、どれだけ具体的であっても、投稿者個人の主観的な体験に基づいた「感想」であるという大前提を忘れてはいけません。ある人にとって最高の塾が、別の人にとっては最悪の塾になることは十分にあり得ます。

例えば、「A先生の熱血指導のおかげでやる気が出た!」という口コミは、多くの人にとってはポジティブな情報です。しかし、物静かで自分のペースで進めたいタイプの子どもにとっては、その熱血指導がプレッシャーとなり、かえって塾が嫌いになる原因になるかもしれません。

また、「教室が狭くて窮屈だった」という感想も、人によって感じ方は様々です。ある人は集中できないと感じるかもしれませんが、別の子は「先生との距離が近くてアットホームだ」と感じる可能性もあります。

このように、口コミの評価は、投稿者の価値観や子どもの性格、塾に通った目的など、様々な要因に影響されます。そのため、一つの口コミを読んで「この塾は〇〇だ」と断定するのではなく、「こういう意見もあるのか」という一つの参考情報として受け止めましょう。

大切なのは、複数の口コミを読み比べて、多くの人が共通して指摘している点(良い点・悪い点ともに)を抽出することです。例えば、複数の投稿者が「自習室が静かで集中できる」「事務スタッフの対応が丁寧」と書いていれば、それはその塾の客観的な強みである可能性が高いと判断できます。あくまで一般論として捉え、最終的な判断は、自分たちの目で確かめる「体験授業」で行うことが不可欠です。

情報の鮮度を確認する

学習塾を取り巻く環境は、常に変化しています。人気の講師が別の校舎に異動したり、退職したりすることは珍しくありません。カリキュラムや使用教材も、入試制度の変更などに合わせて毎年改訂されます。校舎の責任者である教室長が変わるだけで、塾全体の雰囲気が一変することもあります。

したがって、口コミを参考にする際には、その情報が「いつ」投稿されたものなのか、情報の鮮度を必ず確認することが非常に重要です。

例えば、3年前の「〇〇先生の授業が素晴らしい」という口コミを頼りにその塾を選んでも、肝心の先生はもう在籍していないかもしれません。1年前の「料金が安い」という情報も、料金改定によって現在では変わっている可能性があります。

一般的に、参考にするのは直近1年以内、できれば半年以内に投稿された口コミに絞るのが賢明です。それ以前の古い情報は、現在の状況を反映していない可能性があるため、あくまで過去の参考情報程度に留めておくべきです。

もし気になる口コミを見つけたら、体験授業や入塾相談の際に、「〇〇という口コミを見たのですが、現在もその通りですか?」と直接確認してみるのも良い方法です。誠実な塾であれば、現在の状況を正直に説明してくれるはずです。

口コミは、塾選びの羅針盤となる便利なツールですが、使い方を誤るとかえって道に迷う原因にもなります。これらの注意点を心に留め、情報に振り回されることなく、自分たちの軸で判断することが、後悔のない塾選びに繋がります。

【目的・学年別】評判のおすすめ学習塾を紹介

ここでは、多くの生徒や保護者から支持されている代表的な学習塾を、目的や学年別に紹介します。各塾が持つ独自の特徴や強みを理解することで、お子さんに合った塾を見つける手助けになるでしょう。

※ここに記載する情報は、各塾の公式サイト等で公表されている内容に基づいた客観的な特徴の紹介です。特定の塾を推奨するものではありません。最終的な判断は、必ずご自身の目で確かめてください。

小学生におすすめの学習塾

小学生の塾選びは、中学受験を目指すのか、学習習慣の定着や基礎学力の向上を目指すのかで大きく方向性が分かれます。ここでは、特に中学受験に強みを持つことで知られる塾を紹介します。

SAPIX小学部

首都圏を中心に難関中学校への高い合格実績を誇る進学塾です。「思考力」「記述力」の育成を重視した「サピックスメソッド」が特徴。授業は生徒との対話を重視した少人数制で行われ、生徒自身に考えさせることを促します。復習中心の学習サイクル(授業→家庭での復習→テストで定着度確認)を徹底しており、家庭での学習が非常に重要になります。

(参照:SAPIX小学部 公式サイト)

日能研

「未来への学び」をコンセプトに、全国に展開する中学受験塾のパイオニア的存在です。長年のデータ蓄積に基づいた精度の高い全国公開模試は、多くの受験生が自分の立ち位置を知るための指標としています。学力別に段階的に編成されたクラスと、体系化されたカリキュラムで、無理なく力を伸ばしていくことができます。

(参照:日能研 公式サイト)

四谷大塚

中学受験のバイブルとも言われる教材「予習シリーズ」を開発したことで有名な塾です。この教材は多くの塾で採用されており、その質の高さには定評があります。「予習→授業→復習テスト」という学習サイクルを基本とし、ITを活用した家庭学習システム「イトレ」など、効果的な学習をサポートするツールも充実しています。

(参照:四谷大塚 公式サイト)

中学生におすすめの学習塾

中学生は、高校受験という大きな目標に向けて、内申点対策と受験学力の両方を高めていく必要があります。地域に根ざした指導を行う塾も多く存在します。

臨海セミナー

神奈川県を拠点に首都圏で大規模に展開する総合進学塾です。高校受験指導に定評があり、地域トップ校への豊富な合格実績を持っています。「臨海方式」と呼ばれる独自の指導法と、定期テスト対策から難関校受験対策まで、生徒のニーズに合わせた多彩なコース設定が特徴です。情熱的な講師による活気ある授業で、生徒のやる気を引き出します。

(参照:臨海セミナー 公式サイト)

栄光ゼミナール

「自分のトップ校へ行こう。」をスローガンに掲げ、一人ひとりの個性を尊重した指導を行う塾です。少人数制のグループ指導で、生徒と講師の対話を重視しています。自立学習を支援するための個別学習スペース「i-cot(アイコット)」を設置し、授業以外の時間でも学習をサポートする体制が整っているのが大きな特徴です。

(参照:栄光ゼミナール 公式サイト)

湘南ゼミナール

神奈川県を中心に展開し、独自の授業スタイル「Q.E.授業(Quick Exercise)」で知られる塾です。テキストを使わずに、講師が発する問いに対して生徒がスピーディーに答えていくライブ感のある授業で、思考の瞬発力を鍛えます。この授業形式が合う生徒にとっては、集中力を高く保ちながら楽しく学べる環境です。

(参照:湘南ゼミナール 公式サイト)

高校生・大学受験におすすめの学習塾

大学受験は、情報戦とも言われます。大手予備校は、豊富なデータと長年のノウハウを活かした質の高い指導を提供しています。

河合塾

「すべては一人ひとりの生徒のために」を理念に掲げる大手予備校です。「テキストの河合」と称されるほど、質の高いオリジナル教材に定評があります。また、受験生全体の指標となる「全統模試」は、正確な学力測定と志望校判定で高い信頼を得ています。対面授業を軸に、講師やチューター(進学アドバイザー)によるきめ細やかなサポート体制が強みです。

(参照:河合塾 公式サイト)

東進ハイスクール・東進衛星予備校

「今でしょ!」のフレーズで有名な林修先生をはじめとする、実力派の有名講師陣による映像授業が最大の特徴です。自分のペースで学習を進められる「高速学習」や、ITを活用した多彩な学力向上システムを提供しています。担任による熱誠指導で、モチベーションを維持しながら志望校合格までをサポートします。

(参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校 公式サイト)

駿台予備学校

「愛情教育」を理念とし、特に理系学部の難関大学受験に強いことで知られる大手予備校です。「第一志望は、ゆずれない。」のキャッチフレーズのもと、質の高い講師陣によるアカデミックな授業が展開されます。教材や模試のクオリティも非常に高く、ハイレベルな学力を目指す生徒から絶大な支持を集めています。

(参照:駿台予備学校 公式サイト)

おすすめの個別指導塾

自分のペースで学びたい、苦手科目を克服したいといったニーズに応えるのが個別指導塾です。全国に多くの教室を展開する大手塾を紹介します。

個別教室のトライ

「家庭教師のトライ」で培ったノウハウを活かした、完全マンツーマン指導の個別指導塾です。独自の「トライ式学習法」(ダイアログ学習法、エピソード反復法など)に基づき、生徒の学力向上と学習の習慣化を目指します。教育プランナー(教室長)が生徒一人ひとりの目標達成に向けた学習計画をオーダーメイドで作成し、進捗を管理します。

(参照:個別教室のトライ 公式サイト)

東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、首都圏・東海・関西・福岡に展開しています。生徒一人ひとりに合わせたオーダーメイドのカリキュラムと、相性の合う講師を複数の候補から選べる制度が特徴です。授業の進捗や子どもの様子を記した個別指導報告書など、保護者への丁寧な情報共有にも定評があります。

(参照:東京個別指導学院 公式サイト)

明光義塾

「自立学習」を促すことをコンセプトにした、個別指導のパイオニア的存在です。講師が一方的に教えるのではなく、生徒自身が考え、答えを導き出すプロセスを大切にする「対話式」の授業が特徴。この「わかったつもり」を防ぐ指導を通して、将来にわたって役立つ思考力や問題解決能力を育むことを目指しています。

(参照:明光義塾 公式サイト)

学習塾にかかる費用の内訳と学年別の相場

学習塾を選ぶ上で、費用は避けて通れない重要な要素です。月々の授業料だけでなく、年間でどのくらいの費用がかかるのかを事前に把握しておくことで、無理のない計画を立てることができます。ここでは、授業料以外にかかる費用の内訳と、公的なデータに基づいた学年別の費用相場を解説します。

授業料以外にかかる費用

塾の費用を考える際、パンフレットに大きく書かれている「月謝」だけを見ていると、後から「こんなはずでは…」となりがちです。実際には、授業料以外にも様々な費用が発生します。主なものを以下に示します。

入塾金

入塾時に一度だけ支払う費用で、事務手数料や登録料などの名目であることが多いです。相場は1万円〜3万円程度ですが、塾によってはキャンペーン期間中に無料になったり、兄弟姉妹が在籍している場合に割引されたりすることもあります。

教材費

授業で使用するテキストや問題集、プリントなどの費用です。年間で一括払いする場合や、学期ごとに支払う場合があります。塾独自のオリジナル教材を使用している場合は、市販の教材より高くなる傾向があります。相場は年間で2万円〜5万円程度ですが、受講する科目数やコースによって変動します。

季節講習費

夏期講習、冬期講習、春期講習といった、長期休暇中に行われる特別講習の費用です。これらは通常の授業料とは別料金になっていることがほとんどで、塾の年間費用の中で大きな割合を占めます。特に受験学年になると、参加が必須となる場合が多く、費用も高額になりがちです。講習の内容や期間によって大きく異なりますが、数万円から、受験学年の夏期講習などでは20万円以上になることもあります。

模試・テスト代

学力の定着度を確認したり、志望校の合格可能性を判定したりするための模擬試験やテストにかかる費用です。授業料に含まれている場合と、別途受験料が必要な場合があります。受験学年では、年間で複数回受験することになり、1回あたり数千円の費用がかかります。

これらの費用を合計すると、年間の総額は月々の授業料の12倍よりもかなり高くなることが分かります。塾選びの際には、必ず年間のトータルコストを確認するようにしましょう。

【学年別】学習塾の費用相場

では、実際に子どもを塾に通わせている家庭は、年間でどのくらいの費用をかけているのでしょうか。ここでは、文部科学省が実施している「令和3年度子供の学習費調査」の結果を基に、学年別の学習塾費の相場を見ていきましょう。この調査は、保護者が子どもの学校教育及び学校外活動のために支出した経費の実態を調査したものです。

※以下の金額は、調査対象者が支出した年間の平均額であり、あくまで目安です。お住まいの地域や塾の種類(個別・集団)、通塾目的によって費用は大きく異なります。

| 公立(年間平均) | 私立(年間平均) | 月額換算(公立) | 月額換算(私立) | |

|---|---|---|---|---|

| 小学生 | 81,399円 | 244,795円 | 約6,800円 | 約20,400円 |

| 中学生 | 251,460円 | 162,569円 | 約21,000円 | 約13,500円 |

| 高校生(全日制) | 131,257円 | 152,708円 | 約11,000円 | 約12,700円 |

| (参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」) |

小学生の月謝相場

調査結果を見ると、公立小学校に通う生徒の年間学習塾費は約8.1万円(月額約6,800円)、私立小学校では約24.5万円(月額約20,400円)となっています。私立小学校に通う生徒の方が、中学受験を視野に入れているケースが多いため、費用が高くなる傾向が見られます。学習習慣の定着を目的とした補習塾であれば月額1万円前後から、中学受験を目指す進学塾であれば月額3万円〜5万円以上になることも珍しくありません。

中学生の月謝相場

公立中学校に通う生徒の年間学習塾費は約25.1万円(月額約21,000円)と、小学生に比べて大きく増加します。これは、高校受験を意識して塾に通い始める生徒が急増するためです。一方、私立中学校では約16.3万円(月額約13,500円)となっており、公立よりも低い結果です。これは、私立の場合、中高一貫校で高校受験がない生徒が多いことが一因と考えられます。高校受験を控える中学3年生になると、費用はさらに上がり、季節講習や特訓講座を含めると年間で50万円以上かかることもあります。

高校生の月謝相場

高校生(全日制)では、公立高校に通う生徒で年間約13.1万円(月額約11,000円)、私立高校で約15.3万円(月額約12,700円)となっています。大学受験を控えているため、高額になるイメージがあるかもしれませんが、中学生よりも平均額は低くなっています。これは、予備校に通う生徒と通わない生徒が混在しているためと考えられます。大学受験予備校に通う場合、受講する講座数にもよりますが、年間で40万円〜100万円程度の費用がかかるのが一般的です。

これらの相場を参考にしつつ、候補の塾から具体的な見積もりを取り、家計の状況と照らし合わせて、無理なく支払い続けられる塾を選ぶことが、長期的な視点で見たときに非常に重要です。

学習塾の評判に関するよくある質問

学習塾選びを進める中で、多くの保護者の方が抱く共通の疑問があります。ここでは、特によくある質問とその回答をQ&A形式でまとめました。

Q. 大手塾と個人塾はどちらが良いですか?

A. 一概にどちらが良いとは言えず、それぞれにメリット・デメリットがあるため、お子さんの性格や塾に通う目的によって最適な選択は異なります。

大手塾のメリットは、豊富なデータに基づいた質の高いカリキュラムや教材、精度の高い模試、充実した合格実績と進路指導情報です。多くのライバルと競い合える環境も魅力です。デメリットとしては、マニュアル化された指導になりがちで、個別の対応に限界があることや、講師の異動が多いことなどが挙げられます。

個人塾のメリットは、塾長や講師の教育理念が直接反映された、きめ細やかでアットホームな指導を受けやすい点です。生徒一人ひとりの個性を深く理解し、柔軟に対応してくれることが多いでしょう。デメリットは、指導者の力量に塾の質が大きく左右されること、データや情報量が大手塾に比べて少ない傾向があることです。

選ぶ際のポイントは、「規模」で判断するのではなく、「塾の教育方針や雰囲気が子どもに合っているか」を重視することです。受験情報を重視し、競争環境で伸びるタイプなら大手塾、手厚い個別サポートを求め、アットホームな環境を好むなら個人塾、というように、子どもの特性を軸に検討するのが良いでしょう。

Q. 良い先生の見分け方はありますか?

A. 体験授業などを通じて、いくつかのポイントをチェックすることで、良い先生を見分けることは可能です。

単に「教え方が上手い」だけでなく、総合的な観点から判断することが大切です。

- 生徒への観察力: 生徒一人ひとりの表情や手元の動きをよく見て、理解度を把握しながら授業を進めているか。

- 双方向のコミュニケーション: 一方的に話すだけでなく、生徒に質問を投げかけたり、考えさせたりする場面を多く作っているか。

- 質問への対応: 生徒からのどんな些細な質問にも、面倒くさがらずに丁寧に対応し、褒めたり励ましたりしながら、質問しやすい雰囲気を作っているか。

- 熱意と人柄: 教えること自体に情熱を持ち、生徒の成長を心から願っていることが伝わってくるか。授業外でも気軽に声をかけてくれるなど、人間的な魅力があるか。

- 本質的な理解を促す指導: 解き方の暗記だけでなく、「なぜそうなるのか」という根本的な原理や考え方を重視した説明をしているか。

これらの点は、体験授業に参加した際に、保護者の目とお子さんの感想の両方からチェックすることをおすすめします。お子さんが「この先生の授業は分かりやすいし、楽しい!」「この先生になら質問できそう」と感じることが、何よりも重要な判断基準となります。

Q. 塾を変える(転塾する)タイミングはいつが良いですか?

A. 「成績が伸び悩んでいる」「子どもが塾に行くのを嫌がる」といったサインが見られたら、転塾を検討するタイミングです。最適な時期は、学期の区切りや学年末ですが、状況によっては早めの決断も必要です。

転塾を考えるべき主なケースは以下の通りです。

- 成績が上がらない、または下がった: 数ヶ月通っても成果が見られない場合、指導方法やカリキュนラムが合っていない可能性があります。

- 子どものモチベーションが低い: 「塾に行きたくない」と頻繁に言う、宿題をやらないなど、学習意欲が著しく低下している場合。

- 指導内容と目標のミスマッチ: 当初は補習目的だったが、受験を目指すことになったなど、塾に通う目的が変わった場合。

- 講師や友人との人間関係: 講師との相性が悪い、クラスの雰囲気に馴染めないなど、学習以外の要因でストレスを感じている場合。

転塾を決める前に、まずは現在の塾の担当者に相談し、状況の改善が可能か話し合うことが大切です。それでも解決が難しいと判断した場合に、転塾を具体的に検討します。

転塾のタイミングとしては、カリキュラムの区切りが良い春休みや夏休み、冬休みを利用するのが一般的です。新しい環境にスムーズに移行しやすくなります。しかし、子どもが強いストレスを感じているなど、状況が深刻な場合は、時期にこだわらず早めに決断することが子どものためには良い選択となることもあります。

Q. オンライン塾と対面の塾はどちらがおすすめですか?

A. これも一概には言えず、お子さんの学習スタイルや性格、家庭の環境によって最適な形式は異なります。それぞれのメリット・デメリットを理解した上で選ぶことが重要です。

対面の塾は、講師や仲間からの直接的な刺激があり、学習のペースを作りやすいのが最大のメリットです。その場で質問してすぐに解消できる、自習室など集中できる環境が手に入るといった利点もあります。一方で、通塾に時間がかかる、スケジュールの自由度が低いといったデメリットがあります。

オンライン塾は、時間や場所を選ばずに学習できる利便性が魅力です。有名講師の質の高い授業を繰り返し視聴でき、費用も比較的安価な傾向にあります。しかし、強い自己管理能力とモチベーションがなければ継続が難しく、学習環境を自分で整える必要があります。

どちらを選ぶかの判断基準は、

- 子どもの自己管理能力: 自分で計画を立ててコツコツ進められる子ならオンライン、学習ペースを管理してほしいなら対面。

- 性格: 周囲からの刺激で頑張れるタイプなら対面、自分のペースで静かに集中したいならオンライン。

- 質問の頻度: すぐに質問して解決したいなら対面、後からまとめて質問するのでも平気ならオンライン。

- 生活スタイル: 通塾時間が確保でき、決まったスケジュールで動けるなら対面、部活などで多忙・不規則ならオンライン。

最近では、対面授業とオンライン授業を組み合わせたハイブリッド型の塾も増えています。お子さんの特性やご家庭の状況に合わせて、最適な学習スタイルを選択しましょう。

まとめ

学習塾の評判や口コミを参考にしながら、お子さんにとって本当に良い塾を選ぶための方法について、多角的に解説してきました。

評判の良い塾には、「質の高い講師」「優れたカリキュ-ラム」「手厚いサポート体制」「保護者との密な連携」「集中できる学習環境」といった共通の特徴があります。これらの点を基準に塾を評価することが、良い塾を見極める第一歩です。

また、塾選びは、以下の7つのステップで進めることをおすすめします。

- 目的と目標の明確化: なぜ塾に行くのかを親子で共有する。

- 指導形式の選択: 子どもの性格に合わせ、個別・集団・オンラインから選ぶ。

- 料金の確認: 年間の総額で、無理なく通えるか判断する。

- 講師との相性: 体験授業で、教え方や人柄を見極める。

- 通いやすさの確認: 通塾の負担や安全性をチェックする。

- 実績のチェック: 数字の裏にある「質」を見る。

- 体験授業への参加: 最終的に、親子で納得して決める。

口コミサイトや知人からの評判は、塾のリアルな姿を知るための貴重な情報源ですが、それらはあくまで個人の感想です。良い評判も悪い評判も、情報の鮮度も確認した上で、参考意見の一つとして捉えましょう。

最終的に、塾選びで最も大切なことは、「その塾がお子さん自身の性格や目標に合っているかどうか」です。どれだけ評判が良い塾でも、お子さんに合わなければ意味がありません。

この記事で紹介した知識や視点を活用し、ぜひ親子でじっくりと話し合い、複数の塾を比較検討してみてください。そして、必ず体験授業に参加し、ご自身の目と肌で塾の雰囲気を感じ取ってください。 お子さんが「ここで頑張りたい!」と心から思える塾こそが、最高の学習パートナーとなるはずです。この情報が、後悔のない塾選びの一助となることを心から願っています。