お子様の学力向上や志望校合格に向けて、学習塾を検討している保護者の方も多いのではないでしょうか。しかし、世の中には数多くの学習塾が存在し、「どの塾が自分の子どもに合っているのか分からない」と悩んでしまうのは当然のことです。学習塾は、指導形式、カリキュラム、費用、サポート体制など、それぞれに大きな違いがあります。

お子様の個性や学習目的に合わない塾を選んでしまうと、思うように成果が出ないばかりか、学習意欲そのものを失ってしまう可能性さえあります。だからこそ、塾選びは慎重に行う必要があります。

この記事では、小学生、中学生、高校生それぞれの学年ごとにおすすめの学習塾を厳選して紹介します。さらに、塾選びで失敗しないための具体的な8つのポイント、指導形式ごとの特徴やメリット・デメリット、気になる費用相場まで、網羅的に解説していきます。

この記事を最後まで読めば、数ある選択肢の中から、お子様にとって最適な学習塾を見つけるための羅針盤となる知識が身につくはずです。ぜひ、後悔のない塾選びの第一歩としてお役立てください。

目次

小学生におすすめの学習塾7選

小学生の塾選びは、「学習習慣の定着」「基礎学力の向上」「中学受験対策」など、目的によって大きく変わります。 ここでは、多様なニーズに応える人気の学習塾を7つ厳選してご紹介します。それぞれの特徴を比較し、お子様にぴったりの塾を見つけましょう。

① 個別教室のトライ

「個別教室のトライ」は、全国に展開する個別指導塾のパイオニア的存在です。120万人以上の豊富な指導実績から生まれた独自の学習法「トライ式学習法」を基盤に、一人ひとりの目標や学力に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを提供しています。

大きな特徴は、講師がつきっきりで指導する完全マンツーマン形式である点です。生徒のすぐ隣で指導するため、つまずきのサインをすぐに見つけ、その場で解決できます。分からないことをすぐに質問できる環境は、特に学習に苦手意識を持つお子様や、自分のペースでじっくり学びたいお子様にとって大きな安心材料となるでしょう。

また、AIを活用した学習診断も強みの一つです。診断結果からお子様の得意・不得意を正確に分析し、最短で成績を上げるための効率的な学習プランを立案します。小学生向けには、基礎学力の定着コースから、中学受験対策、内部進学対策、さらにはプログラミング教室まで、幅広いコースが用意されており、多様な目的に対応できます。無料の学習相談や体験授業を通じて、教室の雰囲気や講師との相性を確かめてみることをおすすめします。

参照:個別教室のトライ 公式サイト

② 東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する「東京個別指導学院」は、生徒の主体性を引き出す対話型の授業に定評のある個別指導塾です。講師が一方的に教えるのではなく、対話を通じて生徒自身に考えさせ、答えを導き出させる指導スタイルを重視しています。これにより、単なる知識の暗記に留まらない、思考力や表現力を育むことができます。

指導形式は、講師1人に対して生徒1人または2人の形式から選択可能です。授業ごとに指導報告書が作成され、保護者は専用サイトでいつでも子どもの学習状況を確認できるため、安心して任せられます。

最大の魅力は、充実した進路指導と情報力です。ベネッセグループならではの豊富なデータに基づき、中学受験はもちろん、その先の高校・大学受験まで見据えた的確なアドバイスが受けられます。また、担当講師は複数の候補の中から子ども自身が選べる制度があり、相性の良い講師と二人三脚で目標に向かえる点も、モチベーション維持に繋がりやすいポイントです。勉強だけでなく、部活動や習い事との両立をサポートする体制も整っており、忙しい小学生でも無理なく通い続けられます。

参照:東京個別指導学院 公式サイト

③ 臨海セミナー

「臨海セミナー」は、首都圏を中心に展開する、集団指導と個別指導の両方を提供する総合学習塾です。特に中学受験指導に強く、「中学受験科」では難関校・上位校への高い合格実績を誇ります。

集団指導では、「共演授業」と呼ばれる独自のスタイルを取り入れています。これは、講師が生徒に質問を投げかけ、指名された生徒が答えることで、クラス全体に緊張感と一体感を生み出す手法です。これにより、生徒は常に集中力を保ち、受け身ではない能動的な学習姿勢を身につけることができます。

一方、個別指導部門の「臨海セレクト」では、一人ひとりの学習状況に合わせたきめ細やかな指導を行っています。定期的なカウンセリングを通じて学習計画を修正し、目標達成までをしっかりとサポートします。集団指導で仲間と切磋琢磨しながら学力を伸ばしたいお子様にも、個別指導で苦手科目をじっくり克服したいお子様にも対応できる、選択肢の広さが臨海セミナーの大きな強みです。

参照:臨海セミナー 公式サイト

④ スクールIE

「やる気スイッチ」のキャッチフレーズでおなじみの「スクールIE」は、独自の個性診断テスト(ETS)と学力診断テスト(PCS)を活用した完全オーダーメイドの個別指導塾です。

個性診断テストでは、子どもの学習習慣や生活習慣、育てられ方などを分析し、やる気の出るポイントや効果的な指導法を把握します。学力診断テストでは、単元ごとの理解度を細かく分析し、「どこで、なぜつまずいているのか」を明確にします。これら二つの診断結果を基に、お子様一人ひとりの個性と学力に最適なカリキュ-ラムと教材、そして相性の良い講師をマッチングします。

授業は講師1人に対して生徒1人または2人の形式が基本です。すぐ隣に講師がいるため、分からない部分を放置することなく、その場で解決できます。勉強が苦手、集中力が続かないといった悩みを持つお子様でも、自分に合った学習法と相性の良い講師に出会うことで、「やればできる」という自信を育むことができるでしょう。

参照:スクールIE 公式サイト

⑤ 日能研

「日能研」は、中学受験を専門とする学習塾の代表格であり、長年の歴史と実績を持つ名門です。「未来への学び」というコンセプトを掲げ、単なる知識の詰め込みではなく、子どもたちが自ら考え、学び続ける力を育むことを目指しています。

指導形式は集団指導が基本です。同じ目標を持つ仲間たちと切磋琢磨する環境は、競争心や協調性を育み、高いモチベーションを維持する上で大きな力となります。カリキュラムは、長年の分析に基づいて練り上げられた体系的なもので、スモールステップで無理なく難関校レベルまで学力を引き上げていきます。

特に、全国規模で実施される「全国公開模試」は、日能研の強みの一つです。膨大な受験者データに基づき、自分の学力レベルや志望校内での立ち位置を客観的に把握できます。この精度の高いデータは、的確な志望校選びや学習計画の修正に不可欠です。中学受験を真剣に考えているご家庭にとって、日能研は非常に頼りになる存在と言えるでしょう。

参照:日能研 公式サイト

⑥ 森塾

「森塾」は、「先生1人に生徒2人まで」という個別指導形式にこだわりを持つ学習塾です。一人の生徒が問題を解いている間、もう一人の生徒に解説を行うという指導スタイルで、効率的かつきめ細やかなサポートを実現しています。

大きな特徴は、学校の授業の「先取り学習」を基本としていることです。塾で予習してから学校の授業に臨むことで、「学校の授業がよく分かる」という成功体験を積み重ね、子どもの自信と学習意欲を引き出します。

また、「成績保証制度」を導入している点も保護者にとっては安心材料です。これは、入塾後2学期以内に、学校の定期テストで「1科目+20点」を保証するというものです(規定あり)。保証が達成できなかった場合は、1学期分の授業料が免除されます。この制度は、塾側の指導に対する自信の表れであり、成果へのコミットメントを示しています。勉強に苦手意識があり、まずは学校の成績を上げたいと考えるお子様に特におすすめの塾です。

参照:森塾 公式サイト

⑦ 個別指導WAM

「個別指導WAM」は、全国に教室を展開し、オンライン指導にも力を入れている個別指導塾です。AIを活用した個別指導が大きな特徴で、AIが生徒の学習データを分析し、一人ひとりに最適化された問題を出題します。これにより、効率的に苦手分野を克服し、得意分野をさらに伸ばすことが可能です。

指導は、オンラインでも対面と変わらない質の高い双方向授業を提供しており、場所を選ばずに学習を進められます。また、定期テスト対策に非常に強く、各中学校の出題傾向を徹底的に分析した上で、専用の対策プランを作成します。テスト前の集中特訓なども充実しており、内申点アップを目指す上で心強いサポートとなります。

学習管理システムも整備されており、保護者はいつでも子どもの学習進捗や成績を確認できます。講師とのコミュニケーションも密で、定期的な面談を通じて、家庭での学習についてもアドバイスが受けられます。最新のテクノロジーと個別指導の丁寧さを両立させたいご家庭に適した選択肢です。

参照:個別指導WAM 公式サイト

中学生におすすめの学習塾7選

中学生になると、定期テスト対策や内申点アップ、そして高校受験という大きな目標が加わります。部活動との両立も重要な課題です。ここでは、そんな中学生の多様なニーズに応える、実績豊富な学習塾を7つご紹介します。

① 個別教室のトライ

小学生の部でも紹介した「個別教室のトライ」は、中学生の学習サポートにおいても絶大な強みを発揮します。高校受験対策はもちろん、定期テスト対策、内申点対策、苦手科目の克服、部活動との両…立など、一人ひとりの目標に合わせたオーダーメイドのカリキュラムがその真価を発揮します。

中学生が抱えがちな「特定の科目がどうしても苦手」「部活が忙しくて勉強時間が確保できない」といった悩みに対し、完全マンツーマン指導で柔軟に対応。苦手な単元は基礎からじっくりと、得意な単元は応用問題に挑戦するなど、学習の深度を自由に調整できます。

また、トライ式AI教材や映像授業「Try IT」も無料で利用可能です。AIが苦手分野を的確に分析し、効率的な学習プランを提案。映像授業はいつでもどこでも視聴できるため、部活で忙しい日の隙間時間や、テスト前の復習に活用できます。豊富な情報に基づいた進路指導にも定評があり、志望校合格から逆算した長期的な学習計画を立て、合格までを力強くサポートしてくれます。

参照:個別教室のトライ 公式サイト

② 東京個別指導学院

ベネッセグループの「東京個別指導学院」は、高校受験における豊富な情報力と、対話を通じて思考力を養う指導スタイルが中学生に高く評価されています。難関校受験から中堅校、内部進学対策まで、あらゆるレベルのニーズに対応できるのが強みです。

担当講師を生徒自身が選べる制度は、思春期で人間関係に敏感になりがちな中学生にとって、学習のモチベーションを維持する上で非常に重要です。相性の良い講師と信頼関係を築くことで、学習面の悩みだけでなく、学校生活や進路の不安についても気軽に相談できるようになります。

また、各中学校の出題範囲や傾向に合わせたきめ細やかな定期テスト対策も魅力の一つです。内申点を左右するテストで着実に得点する力を養い、高校受験を有利に進めるための土台を築きます。ベネッセグループならではの最新の入試情報を基にした的確な進路指導と、一人ひとりの目標達成に向けた学習プランニングで、第一志望校合格を強力にバックアップします。

参照:東京個別指導学院 公式サイト

③ 臨海セミナー

首都圏での高校受験において圧倒的な実績を誇る「臨海セミナー」。その強みは、地域に密着した豊富な情報量と、競争心を刺激する集団指導にあります。各地域の公立トップ校から私立難関校まで、志望校別のコース設定が充実しており、同じ目標を持つ仲間たちと切磋琢磨できる環境が魅力です。

独自の「共演授業」は、生徒の集中力を引き出し、授業への参加意識を高めます。また、定期テスト対策にも力を入れており、各中学校の過去問を分析した「テスト対策プリント」は非常に効果的と評判です。

個別指導を希望する生徒向けには「臨海セレクト」があり、集団指導で培ったノウハウを個別指導にも活かしています。集団の緊張感の中で実力を伸ばしたい生徒も、個別でじっくり弱点を克服したい生徒も、自分に合った指導スタイルを選べるのが臨海セミナーの大きなメリットです。長年の実績に裏打ちされた指導システムと情報力で、多くの受験生を志望校合格へと導いています。

参照:臨海セミナー 公式サイト

④ 河合塾マナビス

大学受験で有名な河合塾が運営する「河合塾マナビス」は、高校生だけでなく、大学受験を早期から見据える中学生にも門戸を開いています。指導形式は、トップレベルの講師陣による高品質な映像授業と、学習アドバイザーによる個別サポートを組み合わせたスタイルです。

中学生にとっては、高校内容の先取り学習ができる点が大きな魅力です。自分のペースで学習を進められるため、得意科目をどんどん伸ばし、難関大学への現役合格をより確実なものにしたいと考える意欲的な生徒に最適です。

映像授業でインプットした後は、「アドバイスタイム」で学習アドバイザーに内容を説明したり、質問したりすることで、理解度を深め、定着させます。アドバイザーは学習計画の立案や進捗管理、進路相談まで親身にサポートしてくれるため、映像授業でありながら孤独感なく学習を進められます。中高一貫校の生徒や、地域のトップ校を目指す生徒にとって、強力な選択肢となるでしょう。

参照:河合塾マナビス 公式サイト

⑤ 武田塾

「授業をしない塾」という斬新なコンセプトで知られる「武田塾」。その指導法の核心は、「自学自習の徹底管理」にあります。武田塾では、生徒一人ひとりの志望校と現在の学力から、合格までに必要な参考書とその順番をすべて明示した「ルート」を作成します。

生徒は、そのルートに従って毎日決められた範囲を自学自習し、週に一度の「特訓」で内容が完璧に身についているかをテストで確認します。テストに合格できなければ、次の範囲には進めません。この「一冊を完璧に」するメソッドにより、知識の取りこぼしを防ぎ、着実に学力を積み上げていきます。

講師は、勉強のやり方を教え、学習計画の進捗を管理し、分からない部分の質問に答えるコーチのような役割を担います。「何を」「どのように」「いつまでに」やるべきかが明確になるため、勉強のやり方が分からない生徒や、サボりがちな生徒でも、正しい学習習慣を身につけることができます。自律的な学習能力を養いたい中学生にとって、非常に効果的な指導法と言えるでしょう。

参照:武田塾 公式サイト

⑥ スクールIE

「スクールIE」の強みである個性診断(ETS)と学力診断(PCS)に基づいたオーダーメイド指導は、学習内容が複雑化し、生徒間の学力差が開きやすい中学生の時期に特に有効です。

診断結果を基に、お子様の性格や学習の癖、つまずきの原因を徹底的に分析。その上で、目標達成までの最短ルートを示す個別カリキュラムを作成します。例えば、定期テスト対策では、目標点数から逆算し、「どの単元を」「どの教材で」「どのように」学習すればよいかを具体的に示してくれます。

部活動や習い事で忙しい中学生のために、曜日や時間帯を自由に設定できる点も大きなメリットです。生活スタイルに合わせて無理なく通塾スケジュールを組めるため、勉強とプライベートの両立が可能です。やる気を引き出す指導法と、一人ひとりに寄り添う柔軟な対応力で、内申点アップと志望校合格をサポートします。

参照:スクールIE 公式サイト

⑦ 森塾

「先生1人に生徒2人まで」の個別指導と「成績保証制度」が特徴の「森塾」は、特に定期テスト対策で強さを発揮し、多くの中学生から支持されています。

学校の授業を先取りする「予習型」の授業スタイルにより、生徒は自信を持って学校の授業に臨むことができます。「学校の授業が分かる」という体験は、学習へのポジティブな姿勢を育み、内申点アップに直結します。

テスト前には、各中学校の出題傾向を分析して作成された「テスト対策授業」を無料で実施。普段受講していない科目についても対策が受けられるため、5教科全体の成績向上を目指せます。「1科目+20点」の成績保証は、成果に対する塾の自信の表れであり、保護者にとって大きな安心材料となります。まずは学校の成績を確実に上げたい、内申点を確保したいと考える中学生に最適な学習塾です。

参照:森塾 公式サイト

高校生におすすめの学習塾6選

高校生の塾選びは、言うまでもなく「大学受験」が最大のテーマとなります。一般選抜、総合型選抜、学校推薦型選抜など、多様化する入試方式に対応できるかどうかが重要なポイントです。ここでは、大学受験に強みを持つ、高校生に人気の塾・予備校を6つ紹介します。

① 河合塾マナビス

「河合塾マナビス」は、大学受験の名門・河合塾が誇るトップ講師陣の授業を、映像で受講できる学習塾です。約1,000講座という圧倒的なラインナップから、自分の志望校や学力レベルに合わせて必要な講座を自由に選択できます。基礎固めから共通テスト対策、国公立二次・私大対策、小論文対策まで、あらゆるニーズに対応可能です。

映像授業のメリットは、自分のペースで学習を進められる点にあります。分からなかった部分は繰り返し視聴したり、得意な分野は倍速で視聴したりと、時間を効率的に使えます。部活動で忙しい高校生でも、自分のスケジュールに合わせて受講計画を立てられるため、無理なく学習を続けられます。

しかし、マナビスの強みは映像授業だけではありません。学習アドバイザーによる手厚いサポート体制が、生徒の学習を強力にバックアップします。日々の学習計画の立案や進捗管理、さらには最新の入試情報に基づいた進路指導まで、親身になって相談に乗ってくれます。映像授業の効率性と、個別サポートの安心感を両立させた、大学受験対策の王道と言えるでしょう。

参照:河合塾マナビス 公式サイト

② 武田塾

中学生の部でも紹介した「武田塾」は、「逆転合格」を掲げ、特に偏差値が伸び悩んでいる高校生から絶大な支持を集めています。「授業をしない」という独自のスタイルは、高校生になって学習内容が膨大になり、「授業は受けているのに成績が上がらない」という多くの受験生が抱える悩みに直接アプローチします。

武田塾のメソッドは、志望校合格に必要な参考書を1冊ずつ完璧に仕上げていくというもの。これにより、知識の定着度を最大限に高めます。週に一度の「特訓」では、学習内容が本当に身についているかを徹底的にチェックし、勉強法そのものを指導します。

生徒に求められるのは、徹底した自学自習の実践です。講師はペースメーカー兼コーチとして、日々の学習管理とモチベーション維持をサポートします。このプロセスを通じて、生徒は大学入学後も役立つ「自律的に学習する力」を身につけることができます。今の学力に不安があっても、最短ルートで志望校を目指したいという強い意志を持つ高校生にとって、非常に魅力的な選択肢です。

参照:武田塾 公式サイト

③ 個別教室のトライ

個別指導の「トライ」は、高校生の多様化する大学受験ニーズにも柔軟に対応します。一般選抜対策はもちろんのこと、近年重要性が増している総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜の対策コースが充実しているのが大きな特徴です。志望理由書の作成指導、小論文対策、面接練習など、専門的な対策をマンツーマンで受けられます。

難関大学を目指す生徒向けには、厳しい採用基準をクリアした「プロ家庭教師」による指導を選択することも可能です。各大学の出題傾向を熟知したプロ講師が、合格までの最短ルートを示してくれます。

また、AIを活用した学習プログラムや、いつでも視聴できる映像授業「Try IT」も完備。苦手分野の克服から得意分野の演習まで、日々の学習を効率的に進めるためのツールが揃っています。一人ひとりの志望校、学力、そして受験方式に合わせて、最適な学習プランを構築できる対応力の高さが、トライの最大の強みです。

参照:個別教室のトライ 公式サイト

④ 東京個別指導学院

ベネッセグループの「東京個別指導学院」は、きめ細やかな個別指導と豊富な情報力を武器に、高校生の大学受験をサポートします。講師1人に対して生徒2人までの指導形式で、対話を通じて生徒の思考力を引き出しながら、理解を深めていきます。

多様な大学・学部出身の講師が多数在籍しており、生徒は自分の目標や性格に合った講師を指名できます。身近なロールモデルとなる大学生講師から、大学生活のリアルな話を聞けることも、学習のモチベーションに繋がるでしょう。

ベネッセグループが持つ膨大な入試データに基づいた、精度の高い進路指導も大きな魅力です。模試の結果分析から志望校の選定、併願校戦略まで、一人ひとりの状況に合わせた的確なアドバイスが受けられます。定期テスト対策にも力を入れているため、学校の成績を維持・向上させ、指定校推薦を狙いたい生徒にもおすすめです。学習面だけでなく、精神面でも生徒に寄り添う手厚いサポート体制が整っています。

参照:東京個別指導学院 公式サイト

⑤ 臨海セミナー

集団指導塾として高い実績を誇る「臨海セミナー」には、「大学受験科」が設置されており、高校生向けの本格的な大学受験指導を行っています。同じ志望校を目指す仲間たちとライブ授業で切磋琢磨できる環境は、受験勉強のモチベーションを高く維持したい生徒に最適です。

講座は、共通テスト対策から東大をはじめとする最難関大学対策、早慶上理・GMARCH対策など、レベル別に細かく設定されています。自分の学力と目標に合ったクラスで、効率的に実力を伸ばすことが可能です。

また、個別指導部門の「臨海セレクト」も併設されているため、集団授業で分からなかった部分を個別指導で補ったり、特定の苦手科目だけを個別で受講したりといった柔軟な使い方もできます。集団指導の緊張感と個別指導の丁寧さ、両方のメリットを享受できるのが強みです。長年の指導で蓄積された豊富な合格ノウハウと情報力で、現役合格を力強くサポートします。

参照:臨海セミナー 公式サイト

⑥ 東進ハイスクール・東進衛星予備校

「今でしょ!」のフレーズで有名な林修先生をはじめ、テレビや参考書でもおなじみの超一流講師陣による映像授業が「東進」の最大の魅力です。日本トップクラスの分かりやすく、面白い授業を、場所や時間を選ばずに受講できます。

東進の学習システムは非常にユニークです。例えば、1年分の授業を最短2週間~3ヶ月で集中的に受講できる「高速学習」や、授業内容を完全に理解・定着させるための確認テスト「スモールステップ・パーフェクトマスター」など、学力を飛躍的に伸ばすための仕組みが満載です。

また、生徒一人ひとりに「担任」がつき、定期的な面談を通じて最適な学習計画を提案し、モチベーションを管理してくれます。同じ校舎の仲間とグループで面談を行う「グループ・ミーティング」は、互いに高め合い、励まし合う場として機能しています。最高の授業と、やる気を引き出す徹底したサポートシステムを両立させた、大学受験指導の最高峰の一つです。

参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校 公式サイト

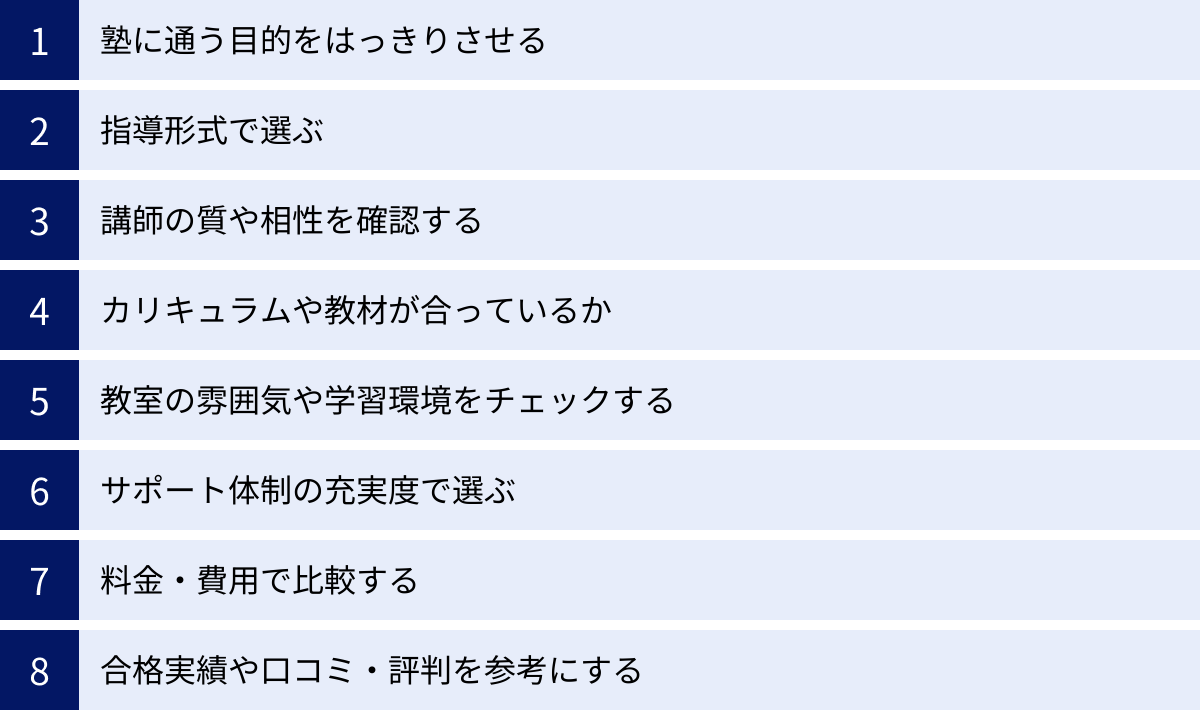

失敗しない学習塾の選び方【8つのポイント】

数ある学習塾の中から、お子様に最適な一つを見つけ出すのは簡単なことではありません。ここでは、塾選びで後悔しないために、必ずチェックしておきたい8つの重要なポイントを解説します。

①:塾に通う目的をはっきりさせる

まず最初にすべき最も重要なことは、「何のために塾に通うのか」という目的を明確にすることです。この目的が曖昧なままでは、最適な塾を選ぶことはできません。

例えば、「学校の授業についていけないから、基礎から復習したい」「苦手な数学だけを克服したい」「定期テストの点数を上げて内申点を確保したい」「最難関の〇〇高校に合格したい」「学習する習慣を身につけたい」など、目的はご家庭やお子様によって様々です。

基礎学力の定着が目的なら、自分のペースでじっくり学べる個別指導塾が向いているかもしれません。一方で、難関校受験が目的なら、ハイレベルな授業を展開し、豊富な受験情報を持つ集団指導塾の方が適しているでしょう。目的が明確になれば、見るべき塾の種類や、比較すべきポイントが自然と絞られてきます。 まずは親子でしっかりと話し合い、塾に通う目的を共有することから始めましょう。

②:指導形式で選ぶ

学習塾の指導形式は、大きく分けて「個別指導」「集団指導」「オンライン・映像授業」の3つがあります。それぞれの特徴を理解し、お子様の性格や学習スタイルに合った形式を選ぶことが重要です。

- 個別指導: 講師とマンツーマン、または1対2程度で指導を受ける形式。質問がしやすく、自分のペースで学習を進めたいお子様や、苦手分野を重点的に対策したいお子様に向いています。

- 集団指導: 学校のクラスのように、複数の生徒が一緒に授業を受ける形式。仲間と競い合う環境でモチベーションが上がるお子様や、体系的なカリキュラムに沿って効率よく学習したいお子様におすすめです。

- オンライン・映像授業: 自宅などでPCやタブレットを使って受講する形式。通塾時間が不要で、自分のスケジュールに合わせて学習できるため、部活動などで忙しいお子様や、近くに良い塾がない場合に適しています。

どの形式が一番良いというわけではありません。お子様の性格(人見知りか、負けず嫌いかなど)や、現在の学力、そして塾に通う目的を総合的に考慮して、最適な指導形式を選びましょう。

③:講師の質や相性を確認する

塾の学習効果を大きく左右するのが、講師の存在です。講師の指導力はもちろんのこと、お子様との相性も非常に重要な要素になります。

講師には、指導を専門とするプロ講師と、現役の大学生アルバイト講師がいます。プロ講師は経験豊富で安定した指導が期待でき、大学生講師は年齢が近く、親しみやすい雰囲気で質問しやすいというメリットがあります。どちらが良いかは一概には言えませんが、塾として講師の研修制度がしっかりしているかどうかも確認したいポイントです。

そして何よりも、お子様が「この先生の授業は分かりやすい」「この先生になら質問しやすい」と感じられるかどうかが大切です。講師との相性が悪いと、塾に通うこと自体が苦痛になりかねません。後述する体験授業などを活用し、実際に指導を受ける講師の教え方や人柄を、お子様自身の目で確かめるようにしましょう。

④:カリキュラムや教材が合っているか

塾が提供するカリキュラムや使用する教材が、お子様の学力レベルや目標に合っているかどうかも必ず確認しましょう。

カリキュラムには、塾が定めたものに沿って進める固定カリキュラムと、一人ひとりの状況に合わせて作成するオーダーメイドカリキュラムがあります。集団指導塾は前者、個別指導塾は後者であることが多いです。

教材も、塾独自のオリジナル教材を使用する場合と、市販の教材を使用する場合があります。オリジナル教材は、その塾の指導メソッドに合わせて最適化されている点がメリットです。一方、市販教材は、自宅での復習がしやすいという利点があります。

重要なのは、カリキュラムや教材が、お子様の現在の学力に対して難しすぎたり、易しすぎたりしないかという点です。レベルが合わないと、学習効率が著しく低下してしまいます。入塾前の面談などで、どのような教材を使い、どのようなペースで進めていくのかを具体的に確認しましょう。

⑤:教室の雰囲気や学習環境をチェックする

授業内容だけでなく、学習に集中できる環境が整っているかも重要なチェックポイントです。実際に教室へ足を運び、自分の目で確かめることを強くおすすめします。

チェックすべき点としては、以下のようなものが挙げられます。

- 教室の明るさや清潔さ: 整理整頓されているか、快適に過ごせる空間か。

- 自習室の有無と環境: いつでも利用できるか、席数は十分か、静かで集中できる雰囲気か。

- 通っている生徒の様子: 生徒たちは真剣に学習に取り組んでいるか、私語が多くないか。

- 安全性: 教室までの道のりは安全か、入退室管理システムなどはあるか。

特に自習室の環境は重要です。授業がない日でも利用できる質の高い自習室があれば、家庭では集中できないお子様にとって貴重な学習スペースとなります。教室全体の雰囲気が、お子様の性格に合っているかどうかも含めて、総合的に判断しましょう。

⑥:サポート体制の充実度で選ぶ

授業以外のサポート体制がどれだけ充実しているかも、塾選びの重要な基準です。手厚いサポートは、生徒のモチベーション維持や、保護者の安心に繋がります。

確認したいサポート体制の例は以下の通りです。

- 進路相談・学習カウンセリング: 定期的に面談の機会があり、学習の悩みや進路について相談できるか。

- 保護者との連携: 授業の様子や子どもの状況について、定期的に報告や面談があるか。

- 欠席時の振替制度: 急な体調不良や用事で休んだ場合に、授業を振り替えてもらえるか。

- 質問対応: 授業外でも質問に対応してくれるスタッフや仕組みがあるか。

特に、保護者への定期的な報告や面談の機会があるかどうかは重要です。塾での様子が分からないと、家庭でのサポートも難しくなります。入塾前に、どのようなサポートが受けられるのかを具体的に確認しておきましょう。

⑦:料金・費用で比較する

学習塾には継続的に費用がかかるため、料金体系を正確に把握し、家計に無理のない範囲で選ぶことが不可欠です。

注意すべきなのは、月々の授業料だけで判断しないことです。塾には、授業料以外にも様々な費用がかかります。

- 入会金: 入塾時に一度だけ支払う費用。

- 教材費: テキストや問題集などの費用。

- 季節講習費: 夏期講習、冬期講習、春期講習などの費用。これが年間コストの大きな部分を占めることが多いです。

- 模試代: 定期的に行われる模試の受験費用。

- 諸経費・施設管理費: 教室の維持管理などのための費用。

これらの費用をすべて含めた「年間の総額」で比較検討することが重要です。料金体系が複雑で分かりにくい塾や、追加費用の説明が不明瞭な塾は避けた方が賢明です。見積もりを依頼し、すべての費用項目について納得がいくまで説明を求めましょう。

⑧:合格実績や口コミ・評判を参考にする

塾の質を測る上で、合格実績や口コミは参考になります。しかし、これらの情報を見る際には注意が必要です。

合格実績を見る際は、「延べ人数」ではなく「実人数」で公表しているかを確認しましょう。一人の生徒が複数の学校に合格した場合、延べ人数では実績が大きく見えてしまいます。また、特定の学校の合格者数だけでなく、自分の子どもが目指すレベルの学校にどのくらいの合格者を出しているかを見ることも大切です。

インターネット上の口コミや評判は、個人の主観的な意見が多く含まれているため、鵜呑みにするのは危険です。あくまで参考程度に留め、良い意見と悪い意見の両方に目を通し、総合的に判断する材料の一つとしましょう。

最終的には、実績や評判といった外部の情報だけでなく、①〜⑦で解説したポイントを基に、ご自身の家庭の目的とお子様の目で直接確かめた情報を最も重視して判断することが、失敗しない塾選びの鍵となります。

学習塾の指導形式は3種類!それぞれの特徴を解説

学習塾を選ぶ上で、最も基本的な選択肢となるのが「指導形式」です。主に「個別指導」「集団指導」「オンライン・映像授業」の3つに分けられます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、お子様の特性に最適な形式を見極めましょう。

個別指導塾|自分のペースで苦手克服

個別指導塾は、講師1人に対して生徒が1人(マンツーマン)または2〜3人程度の少人数で授業が行われる形式です。一人ひとりの学習状況に合わせて指導を進められるのが最大の特徴です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 個別指導 | ・質問がしやすい ・自分のペースで学習できる ・苦手分野に集中できる ・カリキュラムの自由度が高い ・スケジュール調整がしやすい |

・費用が比較的高額 ・競争心が芽生えにくい ・講師との相性に左右されやすい ・提供される情報量が少ない場合がある |

メリット

個別指導の最大のメリットは、きめ細やかな指導が受けられる点です。生徒のすぐ隣に講師がいるため、分からないことがあればその場で気兼ねなく質問できます。集団授業では質問できない内気なお子様でも、安心して学習に取り組めます。

また、カリキュラムは一人ひとりの学力や目標に合わせてオーダーメイドで作成されます。苦手な単元は小学校の内容に遡って復習したり、得意な科目はどんどん先の単元に進んだりと、柔軟な対応が可能です。「特定の苦手科目を克服したい」「部活動が忙しいので、通塾する曜日や時間を自由に選びたい」といった個別のニーズに高いレベルで応えることができます。

デメリット

一方、デメリットとしては費用の高さが挙げられます。講師を長時間拘束するため、集団指導に比べて授業料が高額になる傾向があります。

また、常に自分のペースで学習が進むため、周りの生徒と競い合う環境がなく、競争心が芽生えにくいという側面もあります。マイペースなお子様には合っていますが、「ライバルと競い合って伸びるタイプ」のお子様には物足りなく感じられるかもしれません。

さらに、学習効果が担当する講師の質や相性に大きく左右される点も注意が必要です。相性が合わない講師だと、質問しづらくなったり、モチベーションが低下したりする可能性があります。そのため、体験授業などを通じて、講師との相性をしっかり見極めることが非常に重要になります。

集団指導塾|仲間と切磋琢磨してレベルアップ

集団指導塾は、学校の授業のように、10人〜30人程度の生徒が1人の講師から一斉に授業を受ける形式です。多くの塾では、学力別にクラスが編成されています。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 集団指導 | ・仲間と切磋琢磨できる ・費用が比較的安価 ・体系的なカリキュラム ・豊富な受験情報 ・学習進度のペースメーカーになる |

・質問しにくい場合がある ・授業についていけない可能性がある ・自分のペースで進められない ・授業のレベルが合わないことがある |

メリット

集団指導の大きなメリットは、同じ目標を持つ仲間やライバルの存在です。周りの生徒が熱心に学習する姿に刺激を受け、「自分も頑張ろう」という競争心が生まれ、学習モチベーションの向上に繋がります。

また、カリキュラムが体系的に組まれているため、志望校合格や成績向上といった目標に向けて、無駄なく効率的に学習を進めることができます。長年のノウハウが詰まったカリキュラムは、学習のペースメーカーとしても機能します。

費用面では、個別指導に比べて安価であることが一般的です。さらに、大手進学塾などは豊富な入試データや学校情報を保有しており、質の高い進路指導を受けられる点も大きな魅力です。

デメリット

集団指導のデメリットは、授業が一方通行になりがちで、生徒一人ひとりへの対応が手薄になる可能性がある点です。内気な性格のお子様は、大勢の前で質問することに抵抗を感じ、分からない点をそのままにしてしまうかもしれません。

また、授業はクラス全体のレベルに合わせて進むため、一度つまずくと、どんどん授業についていけなくなるリスクがあります。逆に、学力上位のお子様にとっては、授業内容が簡単すぎて物足りなく感じることもあります。自分のペースで学習を進めることは難しく、ある程度の自己管理能力と積極性が求められます。

オンライン塾・映像授業|場所や時間を選ばずに学習

オンライン塾・映像授業は、インターネットを通じて自宅などで授業を受ける形式です。ライブで双方向のやり取りができるタイプと、録画された授業を視聴するオンデマンドタイプがあります。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| オンライン | ・通塾時間が不要 ・場所を選ばずに受講できる ・有名講師の授業を受けられる ・繰り返し視聴できる(映像授業) ・費用が安い傾向にある |

・高い自己管理能力が必要 ・モチベーションの維持が難しい ・直接質問しにくい場合がある ・通信環境やデバイスが必要 ・競争環境がない |

メリット

最大のメリットは、時間と場所の制約がないことです。通塾にかかる時間や交通費が不要なため、特に部活動や他の習い事で忙しいお子様、または近くに通える良い塾がない地域にお住まいのご家庭にとっては、非常に有効な選択肢となります。

また、映像授業形式の場合、全国的に有名なトップ講師の質の高い授業を、比較的安価な料金で受講できるのも大きな魅力です。分からない部分は何度も繰り返し視聴して復習でき、理解を深めることができます。自分のスケジュールに合わせて学習計画を柔軟に立てられる自由度の高さも利点です。

デメリット

オンライン学習の最大の課題は、モチベーションの維持と自己管理です。すぐ隣に講師や仲間がいないため、誘惑が多く、集中力が途切れやすくなります。計画通りに学習を進めるには、強い意志と自己管理能力が不可欠です。

また、特に映像授業の場合、疑問点をその場で解決しにくいという問題があります。質問対応の仕組みが整っている塾もありますが、対面での質問に比べると、どうしてもタイムラグが生じがちです。ライブ授業形式であっても、対面ほどの気軽さはないかもしれません。安定したインターネット環境と、PCやタブレットなどのデバイスを準備する必要がある点も留意しておくべきでしょう。

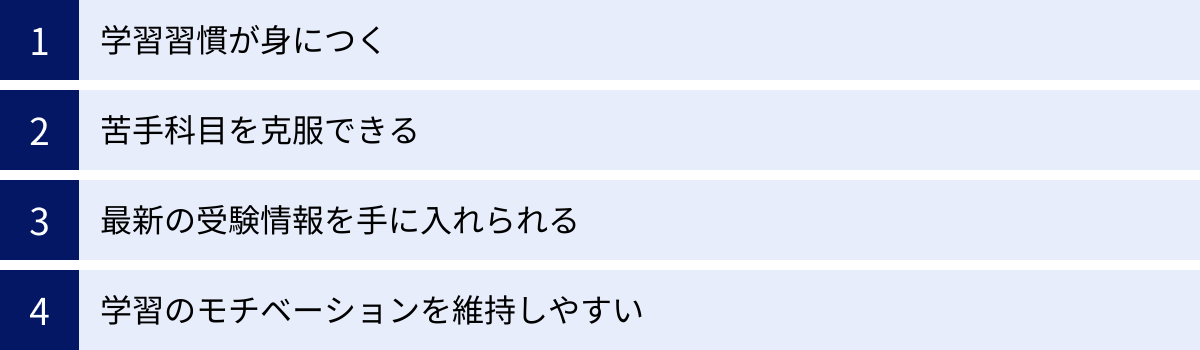

学習塾に通うメリット・デメリット

お子様を塾に通わせるべきか、最終的な判断を下す前に、学習塾に通うこと自体のメリットとデメリットを客観的に理解しておくことが大切です。

学習塾に通うメリット

塾に通うことで得られるメリットは、単に学力が向上するだけではありません。

学習習慣が身につく

塾に通うことで、週に数回、強制的に勉強する時間が確保されます。 自宅ではなかなか勉強に集中できないお子様でも、塾という環境に身を置くことで、学習に取り組まざるを得なくなります。これを繰り返すうちに、決まった時間に机に向かうことが当たり前になり、自然と学習習慣が身についていきます。特に、勉強を始めるきっかけを掴めずにいるお子様にとって、これは非常に大きなメリットです。

苦手科目を克服できる

学校の授業は集団で行われるため、一度つまずいてしまうと、なかなか追いつくのが難しいものです。塾では、経験豊富な講師が、生徒一人ひとりのつまずきの原因を的確に見つけ出し、分かるまで丁寧に指導してくれます。個別指導であれば、苦手な単元に絞って集中的に学習することも可能です。専門家の力を借りることで、自分一人では解決できなかった苦手分野を効率的に克服できます。

最新の受験情報を手に入れられる

特に高校受験や大学受験において、最新かつ正確な入試情報を得ることは、合否を左右する重要な要素です。入試制度は年々変化しており、個人で全ての情報を収集するのは非常に困難です。大手進学塾などは、長年の実績から膨大なデータ(各学校の出題傾向、合格者の学力データ、併願校の組み合わせなど)を蓄積しています。こうした専門的な情報を基にした進路指導を受けられることは、塾に通う大きなアドバンテージです。

学習のモチベーションを維持しやすい

一人で黙々と勉強を続けるのは、大人でも難しいものです。塾には、同じ目標を持つ仲間やライバルがいます。周りの生徒が頑張っている姿を見ることで、「自分も負けていられない」という良い刺激を受けられます。また、思うように成績が伸びずに落ち込んだ時でも、講師が親身に励まし、的確なアドバイスをくれることで、再び前向きな気持ちを取り戻せます。このような環境は、長い受験勉強を乗り越える上で強力な支えとなります。

学習塾に通うデメリット

多くのメリットがある一方で、デメリットも存在します。これらを理解し、対策を考えることが重要です。

費用がかかる

学習塾に通うには、当然ながら費用がかかります。授業料のほか、入会金、教材費、季節講習費、模試代など、年間で見ると家計にとって決して小さくない負担となります。特に、受験学年になると費用はさらに高額になる傾向があります。費用対効果を考え、家計に無理のない範囲で、かつ必要なサポートが受けられる塾を選ぶ慎重な判断が求められます。

通塾に時間が取られる

塾に通うためには、移動時間が必要です。特に、学校や部活動が終わってから塾に向かう場合、帰宅が夜遅くになり、生徒の体力的な負担や、睡眠時間の減少に繋がる可能性があります。また、塾の宿題に追われ、学校の課題がおろそかになったり、自由な時間がなくなったりすることで、ストレスを感じるお子様もいます。部活動や他の習い事とのバランスを考え、無理のないスケジュールを組むことが大切です。

講師や周りの生徒との相性が合わない場合がある

学習環境における人間関係は、学習効果に大きく影響します。どんなに評判の良い塾でも、担当の講師との相性が悪ければ、質問しづらくなり、学習意欲が低下してしまいます。また、集団指導塾では、クラスの雰囲気や周りの生徒と馴染めないことがストレスになる可能性もあります。塾選びの際は、体験授業などを通じて、お子様自身が「ここなら楽しく学べそう」と感じられるかどうかを重視することが不可欠です。

【学年別】学習塾の費用相場はいくら?

学習塾を選ぶ上で、最も気になることの一つが費用でしょう。ここでは、文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」のデータを基に、学年別の学習塾の費用相場と、授業料以外に必要な費用について解説します。

参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」

小学生の学習塾の費用相場

小学生の場合、公立か私立か、また中学受験をするかどうかで費用が大きく異なります。

| 学校種 | 学年 | 年間学習塾費 | 月額換算(目安) |

|---|---|---|---|

| 公立小学校 | 全学年平均 | 166,610円 | 約13,900円 |

| 1年生 | 62,642円 | 約5,200円 | |

| 6年生 | 319,926円 | 約26,700円 | |

| 私立小学校 | 全学年平均 | 367,770円 | 約30,600円 |

| 1年生 | 200,679円 | 約16,700円 | |

| 6年生 | 525,055円 | 約43,800円 |

公立小学校では、学年が上がるにつれて費用が増加し、特に6年生で急増します。これは中学受験に向けた通塾が増えるためと考えられます。私立小学校は、学校の授業の補習や内部進学対策などで低学年から塾を利用する家庭が多く、全体的に費用が高額になる傾向があります。

中学受験を専門とする進学塾に通う場合は、年間で50万円〜100万円以上かかることも珍しくありません。

中学生の学習塾の費用相場

中学生になると、高校受験を意識し始めるため、小学生よりも通塾率が高まり、費用も増加します。

| 学校種 | 学年 | 年間学習塾費 | 月額換算(目安) |

|---|---|---|---|

| 公立中学校 | 全学年平均 | 301,659円 | 約25,100円 |

| 1年生 | 202,326円 | 約16,900円 | |

| 3年生 | 448,515円 | 約37,400円 | |

| 私立中学校 | 全学年平均 | 206,104円 | 約17,200円 |

| 1年生 | 160,841円 | 約13,400円 | |

| 3年生 | 265,581円 | 約22,100円 |

公立中学校では、高校受験を控える3年生で費用がピークに達します。一方、私立中学校は中高一貫校が多く、高校受験がないため、公立よりも費用が低い傾向にあります。ただし、大学受験を見据えて早期から塾に通う生徒も多く、その場合は公立よりも高額になることがあります。指導形式別に見ると、集団指導塾より個別指導塾の方が1.5倍〜2倍程度高くなるのが一般的です。

高校生の学習塾の費用相場

高校生、特に大学受験を控える生徒の塾・予備校費用は、学年別で最も高額になります。

| 学校種 | 学年 | 年間学習塾費 | 月額換算(目安) |

|---|---|---|---|

| 公立高等学校(全日制) | 全学年平均 | 213,222円 | 約17,800円 |

| 私立高等学校(全日制) | 全学年平均 | 237,301円 | 約19,800円 |

このデータは全学年の平均であり、大学受験を控える高校3年生に限定すると、年間で40万円〜100万円以上かかるケースが多くなります。国公立を目指すか、私立を目指すか、また医歯薬系学部を目指すかによっても費用は大きく変動します。夏期講習や冬期講習、直前講習などの季節講習でまとまった費用がかかることを想定しておく必要があります。

授業料以外に必要となる費用

塾の費用を検討する際は、月々の授業料だけでなく、年間を通じて必要となる以下の費用を必ず確認しましょう。

- 入会金: 1万円〜3万円程度が相場。キャンペーンで無料になる場合もあります。

- 教材費: 年間で数千円〜数万円程度。学年や受講科目数によって変動します。

- 季節講習費: 夏期、冬期、春期に行われる集中講座の費用。これが年間費用の大きな割合を占めます。 受験学年では数十万円になることもあります。

- 模試代: 1回あたり3,000円〜1万円程度。年間で数回受けるのが一般的です。

- 諸経費・施設管理費: 月々数千円程度。プリント代や冷暖房費、施設維持費などに充てられます。

これらの費用をすべて含めた総額で、年間コストを把握することが重要です。入塾前の面談で、年間にどのくらいの費用がかかるのか、詳細な見積もりを出してもらいましょう。

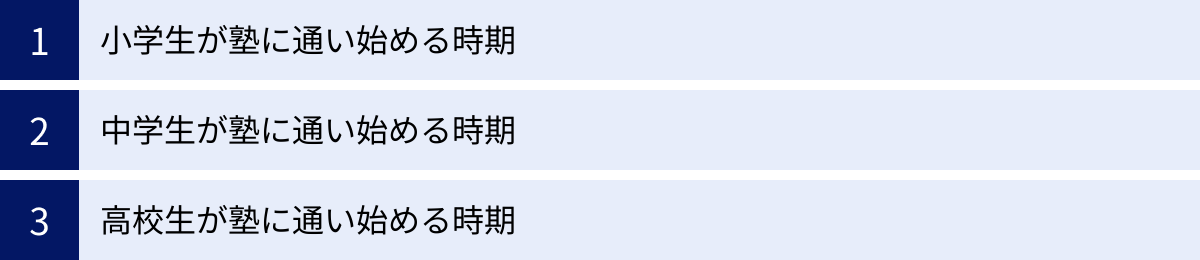

学習塾はいつから通うのがベスト?

「塾にはいつから通わせるのがベストですか?」これは多くの保護者が抱く疑問です。結論から言うと、「この時期が絶対」という正解はありません。 最適なタイミングは、お子様の学習状況や性格、そして塾に通う目的によって異なります。ここでは、学年ごとに塾に通い始める一般的なタイミングとその目的について解説します。

小学生が塾に通い始める時期

- 小学校低学年(1〜2年生): この時期の目的は「学習習慣の定着」が主です。勉強を「楽しいもの」と認識させ、毎日机に向かう習慣をつけることが目標となります。算数や国語の基礎を固めることで、その後の学校の授業をスムーズに理解できるようになります。

- 小学校中学年(3〜4年生): 算数で割り算や分数、国語で長文読解など、学習内容が本格的に難しくなり始めるのがこの時期です。学校の授業でつまずきが見え始めたタイミングで、補習目的で通い始めるケースが多くなります。また、中学受験を検討している場合、この時期から準備を始めるのが一般的です。

- 小学校高学年(5〜6年生): 中学受験対策が本格化する時期です。多くの進学塾では、5年生から受験カリキュラムがスタートします。受験をしない場合でも、中学校の学習内容を先取りしたり、小学校の総復習をしたりするために通い始めるお子様が増えます。中学校での良いスタートダッシュを切るための準備期間と位置づけられます。

中学生が塾に通い始める時期

- 中学1年生: 中学校生活の良いスタートダッシュを切るために、入学と同時に通い始めるのがおすすめです。小学校とは学習内容の難易度や進度が大きく異なり、英語という新しい教科も始まります。最初の定期テストで高得点を取ることで、その後の学習への自信と意欲に繋がります。また、内申点対策は中1から始まっていることを意識することも重要です。

- 中学2年生: 「中だるみ」に陥りやすい時期です。部活動が本格化し、学習内容もさらに難しくなるため、油断すると成績が下がりがちになります。苦手科目が固定化する前に、塾で対策を始めるのが効果的です。高校受験を意識し、自分の学力レベルを把握するために通い始める生徒も増えます。

- 中学3年生: 高校受験対策が本格化する時期であり、多くの生徒がこのタイミングで塾に通い始めます。部活動を引退する夏休み頃から入塾するケースが最も多いですが、より高いレベルの高校を目指すのであれば、春の段階からスタートするのが理想です。受験までの限られた時間で、効率的に総復習と応用力の養成を行う必要があります。

高校生が塾に通い始める時期

- 高校1年生: 大学受験に向けた基礎固めのための最も重要な時期です。高校の学習内容は、中学とは比較にならないほど量が多く、進度も速いため、最初のうちにつまずくと取り返すのが大変です。特に、英語と数学は積み重ねが重要な科目なので、高1のうちから塾で学習習慣を確立し、基礎を盤石にしておくことが、難関大学合格の鍵となります。

- 高校2年生: 中だるみしがちな時期ですが、志望校を具体的に意識し始めるべき時期でもあります。文系・理系の選択も行われ、受験科目が絞られてきます。この時期から受験勉強を本格化させることで、高3のライバルたちに大きなアドバンテージを築くことができます。多くの予備校では、高2向けの受験準備講座が始まります。

- 高校3年生: ほとんどの受験生が塾や予備校に通い始める時期です。志望校合格に向けたラストスパートの期間であり、共通テスト対策や二次試験対策など、実践的な演習が中心となります。まだ塾に通っていない場合は、一日でも早く始めるべきです。夏休みや冬休みなどの長期休暇をどう活用するかが、合否を大きく左右します。

学習塾選びでよくある質問

最後に、学習塾選びに関して、保護者の方々からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

学習塾とは?

学習塾とは、学校教育の内容を補ったり、より発展的な学習を行ったりすることで、生徒の学力向上や進学・受験の目標達成を支援する民間の教育施設です。

主な目的は、学校の授業の補習、苦手科目の克服、定期テストの点数アップ、内申点対策、そして中学・高校・大学受験の合格など、多岐にわたります。学校とは異なり、指導形式(個別指導・集団指導など)やカリキュラム、費用などが塾によって大きく異なるため、生徒一人ひとりの目的やニーズに合わせて選ぶことができます。

塾と予備校・家庭教師の違いは何?

これらはよく混同されがちですが、目的や対象、指導形式に違いがあります。

| 学習塾 | 予備校 | 家庭教師 | |

|---|---|---|---|

| 主な対象 | 小学生〜高校生 | 主に高校生・浪人生 | 小学生〜社会人 |

| 主な目的 | 学校の補習、定期テスト対策、受験対策など幅広く対応 | 大学受験対策に特化 | 生徒のニーズに完全対応(補習、受験、資格など) |

| 指導形式 | 集団指導、個別指導 | 集団指導、映像授業が中心 | 完全マンツーマン |

| 場所 | 塾の教室 | 予備校の校舎 | 生徒の自宅、またはオンライン |

簡単に言うと、予備校は「大学受験専門」、家庭教師は「完全オーダーメイドのマンツーマン指導」、塾は「その中間に位置し、補習から受験まで幅広く対応する」と理解すると分かりやすいでしょう。

個別指導と集団指導はどっちがおすすめ?

一概にどちらが良いとは言えず、お子様の性格や目的によって最適な形式は異なります。

- 個別指導がおすすめなのは…

- 自分のペースでじっくり学びたいお子様

- 特定の苦手科目を集中的に克服したいお子様

- 人前で質問するのが苦手な内気なお子様

- 部活動などで忙しく、通塾時間を柔軟に決めたいお子様

- 集団指導がおすすめなのは…

- ライバルと競い合うことでモチベーションが上がる負けず嫌いなお子様

- ある程度の学力があり、授業についていけるお子様

- 体系的なカリキュラムに沿って効率的に学びたいお子様

- 豊富な受験情報や質の高い進路指導を求めるご家庭

お子様の性格をよく観察し、どちらの環境の方が能力を伸ばせそうかを見極めることが重要です。

良い塾と悪い塾の見分け方は?

「良い塾」とは、最終的にお子様の成績が上がり、目標を達成できる塾です。見分けるためのチェックポイントはいくつかあります。

【良い塾の傾向】

- 料金体系が明確で、追加費用の説明も丁寧。

- 講師の質が高く、研修制度が整っている。

- 生徒一人ひとりの学習状況をしっかり把握し、個別にフォローしてくれる。

- 保護者への報告や面談など、コミュニケーションが密。

- 教室が清潔で、自習室などの学習環境が充実している。

【注意すべき塾(悪い塾)のサイン】

- 「必ず合格」などの誇大な広告をうたっている。

- 料金体系が不透明で、後から高額な追加費用を請求される。

- 講師の入れ替わりが激しい。

- 体験授業や教室見学を渋る。

- 入塾を強引に勧めてくる。

これらの点を参考に、複数の塾を比較検討することが大切です。

体験授業は絶対に受けるべき?

結論から言うと、体験授業は絶対に受けるべきです。

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは、塾の本当の姿は分かりません。体験授業は、以下の重要なポイントを自分の目で確かめられる唯一の機会です。

- 授業の分かりやすさ: 実際の授業がお子様のレベルに合っているか、理解しやすいか。

- 講師との相性: 講師の教え方や人柄がお子様に合うか、質問しやすい雰囲気か。

- 教室の雰囲気: 他の生徒は真面目に授業を受けているか、教室は集中できる環境か。

多くの塾が無料の体験授業を実施しています。面倒くさがらずに、少なくとも2〜3つの塾の体験授業に参加し、お子様が「ここなら通いたい」と心から思える塾を選ぶことが、成功の鍵となります。

塾を掛け持ちするのは効果的?

塾の掛け持ちは、目的が明確で、お子様の負担にならない範囲であれば効果的な場合があります。

【掛け持ちのメリット】

- 「数学は個別指導、英語は集団指導」のように、科目ごとに最適な指導形式を選べる。

- 特定の目的(例:小論文対策、推薦入試対策)のために、専門性の高い塾を短期的に利用できる。

【掛け持ちのデメリット】

- 費用が二重にかかり、家計への負担が大きい。

- 通塾時間や宿題が増え、お子様の体力的な負担や学習管理が大変になる。

- 塾ごとの指導方針の違いに、お子様が混乱する可能性がある。

掛け持ちを検討する際は、メリットとデメリットを慎重に比較し、お子様のキャパシティを最優先に考える必要があります。まずは一つの塾で成果が出るかを見極め、それでも不足を感じる場合に、目的を絞って検討するのが賢明な判断と言えるでしょう。