公務員という安定した職業を目指すにあたり、多くの受験生が直面するのが「公務員試験」という大きな壁です。幅広い試験科目、複雑な試験制度、そして年々重要度を増す人物試験など、独学だけで乗り越えるには多大な労力と時間が必要となります。そこで、多くの受験生が活用するのが「公務員試験予備校」です。

予備校は、長年の指導ノウハウに基づいた効率的なカリキュラム、最新の試験情報、充実したサポート体制を提供し、合格への道を力強くサポートしてくれます。しかし、いざ予備校を選ぼうとすると、「どの予備校が自分に合っているのか」「費用はどれくらいかかるのか」「合格実績は信頼できるのか」といった疑問や不安が次々と湧き上がってくるでしょう。

この記事では、公務員試験の合格を目指すすべての方に向けて、数ある予備校の中から特におすすめの12校を厳選して紹介します。それぞれの予備校の特徴や費用、サポート体制を詳しく比較解説するだけでなく、後悔しない予備校選びのための7つのポイント、学習スタイル別のメリット・デメリット、費用相場、予備校に通い始める最適な時期まで、あらゆる角度から徹底的に掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、あなたにぴったりの公務員試験予備校が見つかり、自信を持って合格への第一歩を踏み出せるはずです。

目次

公務員試験予備校のおすすめランキング12選

ここでは、数ある公務員試験予備校の中から、それぞれに特色があり、多くの受験生から支持されている12校をピックアップしてご紹介します。各予備校の強みや特徴、対応職種、学習スタイルなどを比較し、自分に最適な予備校を見つけるための参考にしてください。

| 予備校名 | 主な学習スタイル | 特徴 |

|---|---|---|

| アガルートアカデミー | 通信(オンライン) | 高い合格率と手厚い個別サポート、合格特典が魅力 |

| 資格スクール大栄 | 通学・通信 | 全国展開の校舎とキャリアナビゲーターによる伴走型サポート |

| 資格の学校TAC | 通学・通信 | 圧倒的な情報量と質の高い講師陣、多様なコース設定 |

| LEC東京リーガルマインド | 通学・通信 | 長年の実績と全国規模のネットワーク、充実した面接対策 |

| スタディング | 通信(オンライン) | 圧倒的な低価格とスキマ時間を活用できる学習システム |

| 資格の大原 | 通学・通信 | 公安系・高卒区分に強み、模擬試験の質の高さに定評 |

| クレアール | 通信(オンライン) | 独自の「非常識合格法」とコストパフォーマンスの高さ |

| 伊藤塾 | 通学・通信 | 法律系科目に圧倒的な強み、国家総合職(法律区分)に定評 |

| 東京アカデミー | 通学(生講義) | 生講義中心の指導、人物試験対策の徹底サポート |

| Wセミナー(早稲田セミナー) | 通学・通信 | TACの別ブランド。難関資格・国家総合職に特化 |

| Z会 | 通信 | 良質な教材と丁寧な添削指導、教養区分に強み |

| 実務教育出版 | 通信 | 公務員試験専門の出版社による信頼性の高い教材と通信講座 |

① アガルートアカデミー

アガルートアカデミーは、オンライン完結型の通信講座に特化した資格予備校です。最大の特徴は、指導経験豊富な講師による分かりやすい講義と、手厚い個別サポート体制にあります。特に、受講生一人ひとりの進捗や疑問に寄り添うフォロー制度が充実しており、通信講座でありながら孤独を感じさせない工夫が凝らされています。

講義動画は1本あたりが短く設計されているため、スマートフォンやタブレットを使って通勤・通学中などのスキマ時間を有効活用した学習が可能です。また、定期的なカウンセリングや、回数無制限の質問制度など、学習上の不安をすぐに解消できる環境が整っています。

特筆すべきは、内定獲得時の受講料全額返金という画期的な合格特典(対象講座・条件あり)です。これは講座内容に対する自信の表れであり、受講生にとっては大きなモチベーションとなるでしょう。費用は決して安価ではありませんが、その分、質の高い教材とサポート、そして合格への強いインセンティブが提供されるため、本気で合格を目指す受験生にとって非常に魅力的な選択肢です。

- 対応職種: 国家総合職、国家一般職、地方上級、市役所、裁判所職員、国税専門官など幅広く対応

- 学習スタイル: 通信(オンライン)

- おすすめな人: 手厚い個別サポートをオンラインで受けたい人、合格を金銭的なメリットにも繋げたい人

参照:アガルートアカデミー 公式サイト

② 資格スクール大栄

資格スクール大栄は、全国に100以上の校舎を展開する大手資格予備校です。その最大の強みは、「キャリアナビゲーター」と呼ばれる専門スタッフによる伴走型のサポート体制です。入学時のカウンセリングから始まり、学習計画の立案、進捗管理、そして最終合格に至るまで、一貫してサポートしてくれます。

学習スタイルは、校舎のPCブースで映像講義を視聴する「通学スタイル」と、自宅のPCやスマホで学習する「通信スタイル」を柔軟に組み合わせることができます。「普段は自宅で学習し、集中したい時や質問がある時は校舎へ行く」といった使い方が可能です。

また、他の受講生や講師と直接交流する機会は少ないものの、その分、自分のペースで学習を進めたい人にとっては集中しやすい環境と言えます。全国に校舎があるため、地方在住者でも通学の選択肢がある点は大きなメリットです。目標達成に向けて、二人三脚で着実に歩みを進めたい人に適した予備校です。

- 対応職種: 地方公務員(上級・初級)、国家公務員、警察官、消防官など

- 学習スタイル: 通学、通信

- おすすめな人: 計画通りに学習を進めるのが苦手な人、専門スタッフによる継続的なサポートを希望する人

参照:資格スクール大栄 公式サイト

③ 資格の学校TAC

資格の学校TACは、公務員試験をはじめとする各種資格試験指導で長年の実績を誇る最大手予備校の一つです。その強みは、圧倒的な情報量とデータ分析力に基づいた質の高い教材・カリキュラムにあります。全国の受験生から集まる膨大なデータを分析し、最新の試験傾向を的確に捉えた教材や模擬試験は、他の追随を許さないクオリティです。

講師陣も、各科目の専門家が揃っており、熱意あふれる質の高い講義が魅力です。通学講座では、生講義だけでなく、個別DVD講座やWebフォローなど、多様な学習メディアを選択でき、欠席時のフォローも万全です。

また、国家総合職から地方上級、市役所、技術職、心理・福祉職まで、あらゆる公務員試験に対応する多彩なコースラインナップも特徴です。自分の志望先に特化した対策を効率的に進めることができます。伝統と実績に裏打ちされた王道の学習スタイルで、着実に合格を目指したい受験生にとって、最も信頼できる選択肢の一つと言えるでしょう。

- 対応職種: 国家総合職、国家一般職、地方上級、市役所、技術職、心理・福祉職など、ほぼ全ての職種に対応

- 学習スタイル: 通学、通信

- おすすめな人: 実績と信頼性を重視する人、質の高い教材や講師陣の下で学びたい人、多様な職種の中から志望先を決めかねている人

参照:資格の学校TAC 公務員講座 公式サイト

④ LEC東京リーガルマインド

LEC東京リーガルマインドも、TACと並ぶ公務員試験予備校の最大手です。1979年の創立以来、長年にわたり多くの合格者を輩出してきた実績とノウハウが最大の武器です。全国に本校を持ち、担任講師制度によるきめ細やかなサポートと、充実した二次試験(面接・論文)対策に定評があります。

LECのカリキュラムは、法律系科目に強いという伝統的なイメージがありますが、現在では行政系、技術系、公安系など、あらゆる職種を幅広くカバーしています。特に、「リアル面接シミュレーション」に代表される人物試験対策は非常に実践的で、本番さながらの環境で繰り返し練習することで、自信を持って面接に臨むことができます。

また、公務員試験と並行して、行政書士などの関連資格取得を目指すコースも用意されており、将来のキャリアプランに合わせた学習が可能です。長年の実績に裏打ちされた安心感と、手厚い人物試験対策を求める受験生におすすめです。

- 対応職種: 国家公務員、地方公務員、裁判所職員、心理・福祉職、技術職など幅広く対応

- 学習スタイル: 通学、通信

- おすすめな人: 面接や論文対策に不安がある人、担任講師による手厚いサポートを受けたい人、長年の実績を持つ大手で安心して学びたい人

参照:LEC東京リーガルマインド 公式サイト

⑤ スタディング

スタディングは、「学びを革新し、誰もが持っている可能性を最大限に引き出す」というミッションのもと、スマートフォン一つで完結するオンライン学習に特化したサービスです。その最大の特徴は、圧倒的なコストパフォーマンスの高さにあります。校舎を持たず、運営コストを徹底的に削減することで、従来の予備校の数分の一という低価格で高品質な講座を提供しています。

ビデオ講座、テキスト、問題集、ノート機能のすべてがオンライン上で提供され、スキマ時間を最大限に活用できるよう設計されています。AIが最適な復習タイミングを教えてくれる機能や、学習仲間と繋がれるSNS機能など、モチベーションを維持するための仕組みも充実しています。

ただし、手厚い個別サポートや直接の質問機会は限定的であるため、ある程度の自己管理能力が求められます。とにかく費用を抑えたい人や、仕事や学業で忙しく、まとまった学習時間を確保するのが難しい社会人や学生にとって、非常に強力な選択肢となるでしょう。

- 対応職種: 地方上級・市役所(教養・専門)、国家一般職(大卒)、警察官、消防官など

- 学習スタイル: 通信(オンライン)

- おすすめな人: 費用を徹底的に抑えたい人、スキマ時間を活用して効率的に学習したい人、自己管理が得意な人

参照:スタディング 公務員講座 公式サイト

⑥ 資格の大原

資格の大原は、簿記や税理士などの会計系資格で有名ですが、公務員試験講座においても高い実績を誇ります。特に、警察官や消防官といった公安系公務員、そして高卒程度の公務員試験に強いことで知られています。全国に広がる学校ネットワークと、長年の指導で培われた試験ノウハウが強みです。

大原のカリキュラムは、「合格に必要な知識を、分かりやすく、効率的に」をモットーに、初学者でも無理なく学習を進められるよう工夫されています。専任講師による熱心な指導と、クラス担任による親身なサポートで、学習面だけでなく精神面でも受講生を支えます。

また、定期的に実施される模擬試験は、本試験の傾向を的確に捉えた良問が多く、自身の弱点把握や実力測定に非常に役立つと評判です。公安系や高卒区分を目指す受験生はもちろん、基礎から着実に実力を積み上げていきたい人にとって、信頼できる予備校です。

- 対応職種: 警察官、消防官、国家公務員、地方公務員(大卒・高卒)など

- 学習スタイル: 通学、通信

- おすすめな人: 警察官・消防官などの公安系を目指す人、高卒程度公務員試験を受験する人、基礎から丁寧に学びたい初学者

参照:資格の大原 公務員講座 公式サイト

⑦ クレアール

クレアールは、通信講座を専門に提供する資格予備校で、独自の「非常識合格法」を掲げています。これは、合格に必要な範囲に学習内容を絞り込み、徹底的に効率化を図るという学習戦略です。満点を目指すのではなく、合格ラインを確実にクリアすることに主眼を置いているため、学習の負担を大幅に軽減できます。

この戦略を支えるのが、「Vラーニングシステム」と呼ばれるマルチデバイス対応の映像講義と、重要論点に絞り込んだオリジナルテキストです。これにより、時間や場所を選ばずに効率的な学習が可能となります。

また、担任による手厚いサポートや無制限の質問対応など、通信講座の不安を解消する体制も整っています。それでいて受講料は比較的リーズナブルに設定されており、コストパフォーマンスを重視しつつ、効率的に合格を目指したい合理的な考え方の人に最適な予備校と言えるでしょう。

- 対応職種: 国家一般職、地方上級、市役所、技術系公務員、心理・福祉系公務員など

- 学習スタイル: 通信(オンライン)

- おすすめな人: 学習範囲を絞って効率的に勉強したい人、コストパフォーマンスを重視する人、手厚いサポートのある通信講座を探している人

参照:クレアール公務員講座 公式サイト

⑧ 伊藤塾

伊藤塾は、司法試験や司法書士などの法律系難関資格の指導で圧倒的な実績を持つ予備校です。その強みを活かし、公務員試験講座においても、特に国家総合職(法律区分・教養区分)や裁判所職員といった、高度な法律知識が求められる職種で高い評価を得ています。

伊藤塾の講義は、法律の根本的な理念や考え方から丁寧に解説するため、単なる暗記に留まらない、応用力のある深い理解を促します。これは、記述式の問題や、思考力が問われる近年の公務員試験において大きなアドバンテージとなります。

もちろん、法律系以外の行政系公務員を目指すコースも設置されており、法律科目を強みにしたい受験生にとっては魅力的な選択肢です。将来的に法律の専門知識を活かしたキャリアを歩みたいと考えている人や、難関とされる職種に挑戦したい意欲の高い人におすすめです。

- 対応職種: 国家総合職(法律・教養区分)、国家一般職、地方上級、裁判所職員など

- 学習スタイル: 通学、通信

- おすすめな人: 国家総合職などの難関試験を目指す人、法律科目を深く学びたい人、法律の専門家による質の高い講義を受けたい人

参照:伊藤塾 公務員試験講座 公式サイト

⑨ 東京アカデミー

東京アカデミーは、全国32校のすべてで「生講義」にこだわっているのが最大の特徴です。講師が目の前で行うライブ感あふれる講義は、緊張感を保ちやすく、集中力を高める効果が期待できます。その場で直接質問できるため、疑問点をすぐに解消できるのも大きなメリットです。

特に、人物試験対策に力を入れており、自治体ごとの傾向を徹底的に分析した面接指導や論文添削には定評があります。地域の情報に精通した講師から直接指導を受けられるため、特に地方公務員を目指す受験生にとっては心強い存在です。

また、教員採用試験や看護師国家試験など、他の「人物重視」の試験でも高い実績を誇っており、そのノウハウが公務員試験対策にも活かされています。通信講座の利便性よりも、生の講義ならではの臨場感や、講師・仲間との直接的なコミュニケーションを重視する人に最適な予備校です。

- 対応職種: 地方上級、市役所、警察官、消防官、国家公務員、高卒程度公務員など

- 学習スタイル: 通学(生講義)

- おすすめな人: 生の講義で緊張感を持って学びたい人、地方公務員志望で地域に密着した対策をしたい人、手厚い人物試験対策を希望する人

参照:東京アカデミー 公務員試験対策講座 公式サイト

⑩ Wセミナー(早稲田セミナー)

Wセミナー(早稲田セミナー)は、「資格の学校TAC」が運営する、難関資格に特化したブランドです。公務員試験講座においては、主に国家総合職(旧国家Ⅰ種)や外務専門職といった、最難関とされるキャリア公務員の育成に注力しています。

長年にわたる国家総合職試験の研究と、豊富な合格者データに基づいたカリキュラムは、非常に高度かつ専門的です。合格者や現役官僚を招いたセミナーやイベントも頻繁に開催され、学習のモチベーションを高めるとともに、キャリア形成に関するリアルな情報を得ることができます。

受講生のレベルも非常に高く、同じ目標を持つライバルと切磋琢磨できる環境は、難関突破を目指す上で大きな刺激となるでしょう。日本の未来を担うエリートを目指す、高い志と学力を持った受験生のための専門予備校と言えます。

- 対応職種: 国家総合職、外務専門職など

- 学習スタイル: 通学、通信

- おすすめな人: 国家総合職や外務専門職などの最難関試験に挑戦する人、レベルの高い仲間と競い合いたい人、キャリア形成まで見据えた指導を受けたい人

参照:Wセミナー(TAC)公務員講座 公式サイト

⑪ Z会

Z会は、「質の高い教材」で知られる通信教育の老舗です。大学受験のイメージが強いですが、公務員試験講座も提供しており、その教材のクオリティには定評があります。特に、思考力や記述力が問われる国家総合職(教養区分)や地方上級の論文試験対策で強みを発揮します。

Z会の講座は、インプット教材とアウトプット教材(添削問題)がバランス良く組み合わされており、無理なく実力を養成できるよう設計されています。専任の添削者による丁寧な個別指導は、自分の弱点や記述の癖を客観的に把握し、改善するのに非常に役立ちます。

他の予備校のような手厚い対面サポートはありませんが、その分、自分のペースでじっくりと学習に取り組むことができます。良質な教材を使って、記述力を中心に論理的思考力を鍛えたい人や、大学受験でZ会の教材に信頼を置いている人におすすめです。

- 対応職種: 国家総合職(教養区分)、地方上級、市役所など

- 学習スタイル: 通信

- おすすめな人: 論文や記述試験の対策を重点的に行いたい人、質の高い教材で学習したい人、丁寧な添削指導を受けたい人

参照:Z会キャリアアップコース 公務員講座 公式サイト

⑫ 実務教育出版

実務教育出版は、公務員試験専門の出版社として、長年にわたり受験生から絶大な信頼を得ている会社です。「スーパー過去問ゼミ(スー過去)」や「判断推理がみるみるわかる!の解法」など、多くの受験生が一度は手にするであろう有名な参考書を出版しています。

その出版社が、長年のノウハウを注ぎ込んで制作しているのが通信講座です。教材の質の高さと網羅性は折り紙付きで、試験に出るポイントが凝縮されたテキストは、独学の受験生にも愛用されています。

講座は、教材と模擬試験、質問票などがセットになったシンプルな構成で、受講料も比較的安価です。派手なサポートや最新のeラーニングシステムはありませんが、「信頼できる教材を使って、自分の力で着実に学習を進めたい」という堅実なタイプの受験生に適しています。参考書で定評のある出版社の講座で、安心して学びたい人には有力な選択肢となるでしょう。

- 対応職種: 国家一般職、地方上級、市役所など

- 学習スタイル: 通信

- おすすめな人: 「スー過去」など実務教育出版の教材に信頼を置いている人、質の高いテキストで自律的に学習を進めたい人、堅実な学習方法を好む人

参照:実務教育出版 通信講座 公式サイト

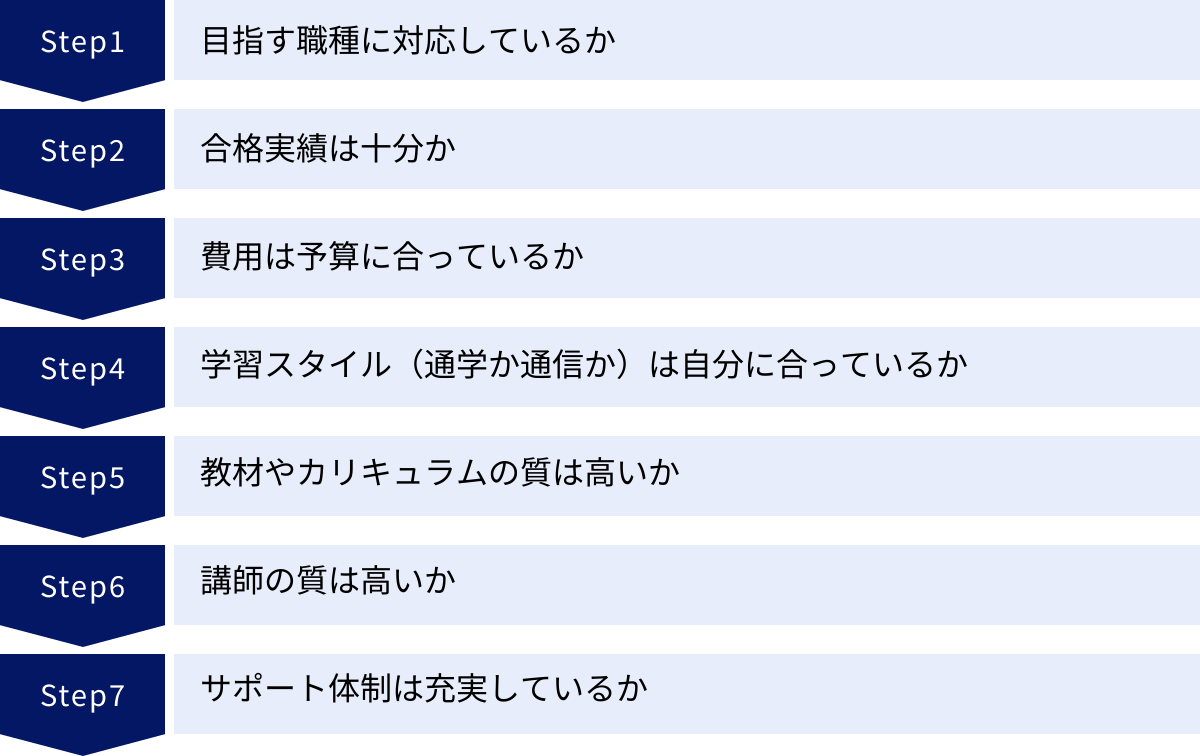

公務員試験予備校の選び方7つのポイント

数多くの公務員試験予備校の中から、自分に最適な一校を選ぶことは、合格への道のりを大きく左右する重要な決断です。ここでは、後悔しない予備校選びのためにチェックすべき7つのポイントを詳しく解説します。

① 目指す職種に対応しているか

公務員試験は、職種によって試験科目や出題傾向、難易度が大きく異なります。まずは、自分がどの公務員になりたいのか(国家総合職、国家一般職、地方上級、市役所、警察官、消防官、技術職など)を明確にし、その職種に対応したコースがあるかを確認することが第一歩です。

- 総合的な予備校か、特化型の予備校か: TACやLECのような大手予備校は、ほとんどすべての職種をカバーする幅広いコース設定が魅力です。一方、伊藤塾(法律系)、大原(公安系・高卒)、Wセミナー(国家総合職)のように、特定の分野に強みを持つ予備校もあります。自分の志望先が明確な場合は、特化型の予備校も有力な選択肢になります。

- 地方公務員の対応: 地方公務員を目指す場合、自治体ごとに独自の試験(A日程・B日程・C日程、SPIやSCOAの導入など)が実施されることがあります。予備校が、自分の志望する自治体の試験傾向を分析し、対策講座や情報提供を行っているかを確認しましょう。特に、面接や論文試験では、その自治体の政策や課題に関する知識が問われるため、地域に密着したサポート体制があるかは重要なポイントです。

- マイナーな職種や区分: 心理職、福祉職、技術職(土木、建築、機械、電気など)といった専門職を目指す場合、専門科目の対策講座が用意されているかが鍵となります。すべての予備校が対応しているわけではないため、事前にカリキュラムをしっかりと確認する必要があります。

自分の志望職種に特化した、質の高い対策が受けられるかどうかが、予備校選びの最も基本的な判断基準となります。

② 合格実績は十分か

予備校の指導力や信頼性を測る上で、合格実績は重要な指標の一つです。多くの予備校が公式サイトなどで華々しい実績をアピールしていますが、その数字を見る際にはいくつかの注意点があります。

- 実績の算出基準を確認する: 公表されている合格者数は、「延べ人数」なのか「実人数」なのかを確認しましょう。「延べ人数」は、一人の受講生が複数の試験に合格した場合、それぞれを1としてカウントするため、実際の合格者数よりも多く見えます。より正確な実績を知るためには、「実人数」を公表しているかどうかが一つの判断材料になります。

- 一次試験のみか、最終合格か: 「一次試験合格者数」と「最終合格者数」では、その意味合いが大きく異なります。公務員試験は面接などの人物試験の比重が高いため、最終合格までしっかりとサポートしてくれる予補校かどうかを見極めるためにも、最終合格者数を重視することをおすすめします。

- 特定の職種に偏っていないか: 総合的な合格者数が多くても、その内訳を見ると特定の職種(例:警察官・消防官)に偏っている場合があります。自分の目指す職種の合格者数がどれくらいいるのかを確認することが重要です。

- 合格体験記の質と量: 合格者数だけでなく、公式サイトに掲載されている「合格体験記」も参考にしましょう。どのような学習方法で、予備校のどのサポートを活用して合格に至ったのか、具体的なエピソードを読むことで、その予備校の指導スタイルや雰囲気を掴むことができます。

合格実績はあくまで参考情報ですが、その予備校が自分の目指す分野で安定して結果を出し続けているかを見極めるための大切なデータです。

③ 費用は予算に合っているか

公務員試験予備校の受講料は、決して安いものではありません。20万円から50万円以上と、コースや学習スタイルによって大きく異なります。自分の予算を明確にし、無理なく支払える範囲で最適な予備校を選ぶことが大切です。

- 費用の内訳を確認する:提示されている受講料に、どこまでのサービスが含まれているのかをしっかり確認しましょう。入学金、教材費、模擬試験代、論文添削や面接指導などのサポート費用がすべて含まれている「パッケージ料金」なのか、基本料金に加えてオプション料金が別途発生するのかは、予備校によって異なります。

- 割引制度やキャンペーンを活用する: 多くの予備校では、早期申込割引、大学生協割引、再受講割引、友人紹介キャンペーンなどを実施しています。これらの制度をうまく活用することで、正規料金よりも費用を抑えることが可能です。説明会参加者限定の割引などもあるため、情報収集を怠らないようにしましょう。

- 教育訓練給付制度の対象か: 社会人の方が予備校を利用する場合、厚生労働省の「教育訓練給付制度」の対象講座であれば、受講料の一部(最大20%)がハローワークから支給される可能性があります。自分が対象となるか、希望する講座が制度の対象となっているかを確認してみることをおすすめします。

- 費用と品質のバランス: もちろん費用は安い方が良いですが、安さだけで選ぶのは危険です。サポート体制が不十分であったり、教材の質が低かったりして、結果的に合格から遠ざかってしまっては本末転倒です。自分が求めるサポートや教材の質と、費用のバランスを総合的に判断することが重要です。

④ 学習スタイル(通学か通信か)は自分に合っているか

予備校の学習スタイルは、大きく「通学講座」と「通信講座」に分かれます。それぞれのメリット・デメリットを理解し、自分の性格やライフスタイルに合った方を選ぶことが、学習を継続する上で非常に重要です。

- 通学講座が向いている人:

- 強制力がないと勉強が続かない人

- 生の講義で緊張感を持ちたい人

- 講師にその場で直接質問したい人

- 同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨したい人

- 学習ペースを予備校に管理してほしい人

- 通信講座が向いている人:

- 仕事や学業で決まった時間を確保するのが難しい人

- 自分のペースで学習を進めたい人

- 近くに通える校舎がない人

- 費用をできるだけ抑えたい人

- 自己管理能力に自信がある人

最近では、アガルートやスタディングのようなオンライン特化型の予備校が増えている一方、TACやLECのように通学と通信を柔軟に組み合わせられる(Webフォロー付きの通学講座など)ハイブリッド型のサービスも主流になっています。自分の生活リズムや性格を客観的に分析し、最も学習効率が高まるスタイルを選びましょう。

⑤ 教材やカリキュラムの質は高いか

予備校での学習の中心となるのが、テキストや問題集といった教材と、それらを使って学習を進めるカリキュラムです。教材の分かりやすさやカリキュラムの合理性は、学習効率に直結します。

- テキストの質: フルカラーで図やイラストが豊富なもの、白黒で情報が凝縮されているものなど、テキストのスタイルは予備校によって様々です。無料の資料請求や体験受講を利用して、実際のテキストを確認し、自分にとって「読みやすい」「理解しやすい」と感じるものを選びましょう。また、最新の法改正や試験傾向がきちんと反映されているかも重要なチェックポイントです。

- 問題集・過去問の網羅性: 過去問を徹底的に分析し、頻出テーマや重要論点が網羅されている問題集が提供されているかは非常に重要です。特に「スーパー過去問ゼミ」で有名な実務教育出版のように、教材そのものに定評のある予備校は信頼性が高いと言えます。

- カリキュラムの合理性: 合格までの学習スケジュールが、無理なく、かつ効率的に組まれているかを確認します。インプット(講義・テキスト)とアウトプット(問題演習)のバランスは適切か、主要科目から応用科目へとスムーズに移行できるか、直前期の対策は万全か、といった視点でカリキュラム全体を俯瞰してみましょう。クレアールのように「合格点主義」を掲げ、学習範囲を戦略的に絞っている予備校もあります。

⑥ 講師の質は高いか

どれだけ優れた教材やカリキュラムがあっても、それを伝える講師の質が低ければ、学習効果は半減してしまいます。分かりやすく、熱意のある講師に出会えるかどうかは、モチベーションを維持する上で極めて重要です。

- 指導経験と専門性: 講師のプロフィールや経歴を確認し、公務員試験の指導経験が豊富か、担当科目の専門知識を持っているかを見極めます。大手予備校では、各科目に専任のプロフェッショナル講師を配置している場合がほとんどです。

- 講義の分かりやすさ(相性): 講師の話し方や説明の仕方が、自分にとって分かりやすいかは非常に重要です。これは相性の問題でもあるため、予備校が実施している無料の体験講義や、公式サイトで公開されているサンプル動画を必ず視聴しましょう。複数の予備校の講義を比較してみることで、自分に合った講師を見つけやすくなります。

- 受講生への熱意: 「ただ知識を伝える」だけでなく、受講生を合格まで導こうという熱意や情熱が感じられるかも大切なポイントです。体験講義での立ち居振る舞いや、合格体験記に書かれている講師へのコメントなども参考になります。

⑦ サポート体制は充実しているか

長丁場となる公務員試験の勉強では、学習上の疑問や将来への不安など、様々な壁にぶつかります。そんな時に、気軽に相談でき、的確なアドバイスをくれるサポート体制が整っているかは、予備校選びの重要な決め手となります。

- 質問対応の方法と回数: 学習中に生じた疑問点を、どのように解消できるかを確認します。校舎のカウンターで直接質問できるのか、メールや専用フォームで質問するのか、回数制限はあるのか、回答までの時間はどれくらいか、といった点をチェックしましょう。アガルートのように回数無制限の質問制度を設けている予備校は安心です。

- 論文・エントリーシートの添削: 文章作成が苦手な人にとって、論文やエントリーシートの添削指導は不可欠なサポートです。添削回数や、指導の丁寧さ(単なる誤字脱字の指摘だけでなく、内容の構成や表現にまで踏み込んだアドバイスがあるか)を確認しましょう。

- 面接指導の充実度: 人物試験の重要性が増している現在、面接対策の充実は必須です。模擬面接の回数や形式(個別・集団)、指導官の専門性(元公務員や人事担当経験者など)はどうか、面接カードの添削は丁寧か、といった点を比較検討します。LECや東京アカデミーは、特に面接対策に力を入れていることで知られています。

- 担任・カウンセリング制度: 学習計画の相談や、モチベーションが下がった時の悩み相談など、学習面・精神面で支えてくれる担任講師や専門カウンセラーがいると心強いです。大栄のキャリアナビゲーター制度のように、一貫した伴走型サポートを提供している予備校もあります。

これらの7つのポイントを総合的に比較検討し、「ここでなら1年間頑張れそうだ」と心から思える予備校を見つけることが、合格への最短ルートとなるでしょう。

【状況別】あなたに合った公務員試験予備校

公務員試験を目指す受験生の状況は、大学生、社会人、通学希望者、通信希望者など様々です。ここでは、それぞれの状況に合わせて、どのような視点で予備校を選べばよいのか、そのポイントを解説します。

大学生におすすめの予備校

大学生活と公務員試験の勉強を両立させる必要がある大学生には、特有のニーズがあります。学業やサークル、アルバイトと並行しながら、効率的に学習を進められる予備校を選ぶことが重要です。

【大学生向けの選び方のポイント】

- 学割・生協割引の有無: 多くの大手予備校では、大学生向けの学割制度や、大学の生活協同組合(生協)と提携した割引プランを用意しています。TAC、LEC、大原などの大手予備校では、一般価格よりも大幅に安く受講できるケースが多いため、必ずチェックしましょう。経済的な負担を軽減することは、学習に集中するための重要な要素です。

- 大学の授業との両立しやすさ: 講義のスケジュールが柔軟かどうかが鍵となります。通学講座を選ぶ場合でも、欠席した講義をWebやDVDで後から視聴できる「フォロー制度」が充実している予備校がおすすめです。また、大学のキャンパス内に校舎があったり、大学の近くに校舎があったりすると、移動時間を節約でき、効率的に学習を進められます。

- オンライン学習の充実度: 大学の空きコマや移動時間などのスキマ時間を有効活用するために、スマートフォンやタブレットで学習できるオンライン教材が充実していると非常に便利です。講義動画の視聴はもちろん、問題演習やテキスト閲覧までスマホで完結するスタディングやアガルートのような予備校は、大学生のライフスタイルと相性が良いと言えます。

- 民間企業との併願サポート: 公務員試験と並行して民間企業の就職活動を行う学生も少なくありません。予備校によっては、エントリーシートの書き方指導や面接対策など、民間就活にも応用できるサポートを提供している場合があります。幅広いキャリア選択を視野に入れている場合は、こうしたサポートの有無も確認すると良いでしょう。

【具体例】

- 学業が忙しく、自分のペースで進めたい大学生: 講義の視聴期限が長く、スマホ学習がしやすいスタディングやアガルート。

- 友人や先輩との情報交換も重視したい大学生: 全国の大学に多くの受講生がおり、生協割引も充実しているTACやLEC。

- 大学の授業の合間に通学したい大学生: 大学の近くに校舎があるかを確認し、フォロー制度が充実している大原や東京アカデミー。

社会人におすすめの予備校

働きながら公務員試験の合格を目指す社会人にとって、最大の課題は「学習時間の確保」です。限られた時間の中で、いかに効率よく学習を進められるかが合否を分けます。

【社会人向けの選び方のポイント】

- 時間と場所の自由度: 最も重要なポイントは、学習の時間と場所を縛られないことです。残業や急な出張など、予測不能な事態にも対応できるオンライン完結型の通信講座が第一の選択肢となります。講義動画を倍速で視聴できたり、ダウンロードしてオフライン環境でも学べたりする機能があると、さらに効率が上がります。

- スキマ時間を活用できる学習ツール: 通勤電車の中、昼休み、寝る前の15分といった細切れの時間を活用できるかどうかが重要です。スマートフォンでの学習に最適化されているスタディングは、まさに社会人のための学習ツールと言えます。短い動画講義や一問一答形式の問題集など、スキマ時間を無駄にしない工夫が凝らされています。

- 手厚い面接対策: 社会人経験は、面接試験において大きなアピールポイントになります。しかし、その経験をどう伝えれば評価されるのか、客観的な視点でのアドバイスが不可欠です。職務経歴の棚卸しから、志望動機の構築、模擬面接まで、社会人経験者を対象とした手厚い面接サポートを提供している予備校を選びましょう。LECやアガルートは、個別サポートに定評があります。

- 教育訓練給付制度の対象講座: 前述の通り、一定の条件を満たす社会人は、厚生労働省の「教育訓練給付制度」を利用できます。受講料の20%(上限10万円)が給付されるため、経済的な負担を大きく軽減できます。多くの予備校が対象講座を用意しているので、自分が利用できるかを確認し、積極的に活用しましょう。

【具体例】

- とにかく時間がない、効率重視の社会人: スキマ時間学習に特化したスタディング。

- 仕事と両立しつつ、手厚いサポートも受けたい社会人: オンラインで完結し、個別サポートや合格特典が充実しているアガルート。

- 職務経験を活かした面接対策を徹底したい社会人: 担任制度や面接対策に定評のあるLECの通信講座。

通学でしっかり学びたい人におすすめの予備校

「自宅では集中できない」「学習のペースを管理してほしい」という人には、通学講座がおすすめです。生の講義ならではの臨場感や、仲間と競い合う環境がモチベーションを高めてくれます。

【通学派向けの選び方のポイント】

- 生講義か映像講義か: 通学講座には、講師が目の前で講義を行う「生講義」と、校舎の個別ブースで映像を視聴する「映像通学」があります。ライブ感を重視し、その場で質問したいなら生講義(例:東京アカデミー)、自分のペースで視聴し、繰り返し見たいなら映像通学(例:大栄)が適しています。TACやLECでは、両方のスタイルを選択・併用できる場合もあります。

- 校舎の立地と自習室の環境: 無理なく通い続けられるように、自宅や大学、職場からアクセスしやすい場所にある校舎を選びましょう。また、講義がない日でも利用できる「自習室」の環境も重要です。座席数、利用可能時間、静かさ、快適さなどを事前に見学して確認することをおすすめします。

- 講師やスタッフとの距離感: 通学講座の大きなメリットは、講師やスタッフに直接質問や相談ができることです。受付の雰囲気はどうか、気軽に質問できる環境か、担任制度などで親身に相談に乗ってくれるかなど、コミュニケーションの取りやすさも確認しておきましょう。説明会や個別相談に参加して、校舎の雰囲気を肌で感じるのが一番です。

【具体例】

- 生講義へのこだわりが強い人: 全校舎で生講義を実施している東京アカデミー。

- 実績と情報量を重視し、質の高い講義を受けたい人: 大手ならではの安定感があるTACやLEC。

- アットホームな雰囲気で、個別サポートを重視する人: 専任講師やクラス担任制を導入している資格の大原。

通信講座で効率よく学びたい人におすすめの予備校

時間や場所の制約を受けずに、自分のペースで学習を進めたい人には通信講座が最適です。近年はオンライン技術の進化により、通信講座の質は飛躍的に向上しています。

【通信派向けの選び方のポイント】

- 学習システムの使いやすさ: ストレスなく学習を続けるためには、学習システムの操作性が非常に重要です。動画の再生速度は調整できるか、レジュメやテキストはダウンロード可能か、マルチデバイスに対応しているかなど、デジタルツールとしての使い勝手をデモ画面などで確認しましょう。

- モチベーション維持の仕組み: 通信講座の最大の敵は「孤独」と「モチベーションの低下」です。この課題を克服するため、各予備校は様々な工夫を凝らしています。定期的なカウンセリング(アガルート)、学習進捗管理ツール、受講生同士のコミュニティ機能(スタディング)など、自分を孤立させず、学習を継続できる仕組みがあるかを確認しましょう。

- サポート体制の充実度: 通信講座であっても、質問対応や添削指導、面接対策といったサポートは不可欠です。質問はメールや専用フォームで何回まで可能か、回答までのスピードはどれくらいか、オンラインでの模擬面接は実施しているかなど、オフラインのサポートがどれだけ充実しているかが、通信講座選びの重要な分かれ目になります。

【具体例】

- コストを抑え、スマホ中心で学習したい人: 低価格と優れたUIが魅力のスタディング。

- 費用はかかっても、手厚い個別サポートと合格へのインセンティブが欲しい人: 全額返金制度と充実のフォローがあるアガルート。

- 合格に必要な範囲に絞って、効率的に学習したい人: 「非常識合格法」を掲げるクレアール。

公務員試験予備校に通うメリットとデメリット

公務員試験の対策として予備校に通うことは、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。両方を正しく理解した上で、自分にとって予備校が必要かどうかを判断することが大切です。

予備校に通うメリット

最新の試験情報を入手できる

公務員試験の制度や出題傾向は、毎年少しずつ変化しています。特に、近年は従来の筆記試験だけでなく、SPIやSCOAといった民間企業で使われる適性検査を導入する自治体が増えたり、面接などの人物試験の比重が高まったりと、変化のスピードが速まっています。

個人でこれらの最新情報をすべて収集し、分析するのは非常に困難です。しかし、予備校は長年のノウハウと全国のネットワークを活かして、常に最新の試験情報を収集・分析しています。法改正の情報、各省庁や自治体の採用方針の変更、新たな出題形式などをいち早くカリキュラムや教材に反映してくれるため、受講生は安心して試験対策に集中できます。情報戦とも言われる公務員試験において、この情報力は独学にはない最大のメリットです。

効率的な学習カリキュラムが組まれている

公務員試験の出題範囲は、憲法、民法、行政法、ミクロ・マクロ経済学、政治学、数的処理、文章理解など、非常に広大です。独学の場合、何から手をつけて良いのか分からず、優先順位を間違えたり、出題可能性の低い分野に時間をかけすぎたりするリスクがあります。

予備校では、過去の出題傾向を徹底的に分析し、合格に必要な知識を効率的に習得できるよう設計されたカリキュラムが提供されます。科目ごとの学習順序、インプットとアウトプットの最適なバランス、時期に応じた学習内容(基礎固め→応用→直前対策)などが体系的に組まれているため、受講生はそれに沿って学習を進めるだけで、無駄なく最短ルートで合格レベルに到達できます。この「学習のペースメーカー」としての役割は、特に計画を立てるのが苦手な人にとって大きな助けとなります。

面接や論文などの人物試験対策も万全

近年の公務員試験では、筆記試験の成績が良くても、面接や集団討論、論文といった人物試験で評価されなければ最終合格は勝ち取れません。これらの対策は、一人で行うのが最も難しい分野です。

予備校では、人物試験対策に非常に力を入れています。

- 面接対策: 志望動機や自己PRのブラッシュアップ、エントリーシートの添削、元公務員や人事担当経験者による模擬面接など、プロの視点から実践的な指導を受けられます。本番さながらの雰囲気で練習を重ねることで、自信を持って面接に臨めるようになります。

- 論文対策: 頻出テーマの解説から、論理的な文章構成の作り方、伝わる表現方法まで、専門講師が指導します。何度も添削を受けることで、自分の文章の癖を直し、評価される論文を書くスキルを身につけることができます。

客観的なフィードバックを得られる環境は、予備校ならではの大きな強みです。

学習のペースを管理しやすい

「今日は疲れたから明日やろう」「まだ試験まで時間があるから大丈夫」といった甘えは、長期にわたる受験勉強の最大の敵です。予備校に通うことで、講義のスケジュールや定期的な模擬試験など、半強制的に学習のペースが作られます。

毎週決まった曜日に講義があれば、それに合わせて予習・復習のリズムが生まれます。また、定期的に実施される模擬試験は、学習の進捗度を確認し、次の目標を設定するための絶好の機会となります。このように、予備校が設定するマイルストーンに従って学習を進めることで、中だるみを防ぎ、計画的に勉強を継続しやすくなります。

同じ目標を持つ仲間と出会える

孤独な戦いになりがちな受験勉強において、同じ目標に向かって努力する仲間の存在は、非常に大きな心の支えになります。

通学講座であれば、クラスメートと情報交換をしたり、分からない問題を教え合ったり、時には悩みを相談したりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。良いライバルの存在は、学習意欲を刺激してくれるでしょう。また、通信講座でも、オンライン上のコミュニティや交流イベントなどを通じて、仲間と繋がる機会を提供している予備校が増えています。試験合格後も続くような、貴重な人脈を築ける可能性もあります。

予備校に通うデメリット

独学に比べて費用がかかる

予備校を利用する上での最大のデメリットは、やはり費用がかかることです。参考書や問題集を自分で購入して学習する独学に比べ、予備校の受講料は数十万円単位の出費となります。

この費用を「合格のための投資」と考えるか、「大きな負担」と考えるかは人それぞれです。しかし、経済的な事情で予備校通いを躊躇する人も少なくないでしょう。その場合は、比較的安価なオンライン特化型の予備校を選んだり、教育訓練給付制度や各種割引制度を活用したりと、負担を軽減する工夫を検討することが重要です。

講義の時間が決まっている場合がある

特に通学講座の生講義クラスを選択した場合、講義の曜日や時間が固定されるため、自分の都合に合わせにくいというデメリットがあります。大学の授業やサークル、アルバイト、あるいは社会人の場合は残業や急な出張などと時間が重なってしまい、講義に出席できないケースも出てくるでしょう。

もちろん、多くの予備校では欠席者向けのフォロー制度(講義の録画をWebで視聴できるなど)を用意していますが、それでもスケジュール的な制約があることは事実です。自分のライフスタイルと、予備校のスケジュールが合うかどうかを事前にしっかりと確認する必要があります。この点がネックになる場合は、時間的な自由度が高い通信講座を選択するのが賢明です。

【学習スタイル別】通学講座と通信講座を徹底比較

公務員試験予備校の学習スタイルは、主に「通学講座」と「通信講座」の2つに大別されます。どちらが優れているということではなく、それぞれにメリット・デメリットがあります。自分の性格や生活環境を考慮して、最適なスタイルを選択しましょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 通学講座 | ・学習リズムが作りやすい ・講師に直接質問できる ・仲間と切磋琢磨できる ・モチベーションを維持しやすい ・自習室など学習環境が整っている |

・費用が高額になりがち ・時間や場所の制約がある ・校舎までの移動時間と交通費がかかる ・自分のペースで進めにくい場合がある ・人間関係がストレスになる可能性も |

| 通信講座 | ・費用が比較的安い ・時間や場所を選ばずに学習できる ・自分のペースで進められる ・講義を繰り返し視聴できる ・移動時間が不要 |

・強い自己管理能力が求められる ・モチベーションの維持が難しい ・質問への回答に時間がかかる場合がある ・孤独を感じやすい ・人物試験対策が手薄になる可能性 |

通学講座のメリット・デメリット

【メリット】

通学講座の最大のメリットは、学習環境の強制力と、それに伴うモチベーションの維持しやすさです。決まった時間に校舎へ行くことで、自然と勉強モードに切り替わり、学習を習慣化できます。生の講義は緊張感があり、集中力を高めてくれます。疑問点があればその場で講師に質問して即座に解決できるため、学習がスムーズに進みます。

また、同じ目標を持つライバルであり仲間である他の受講生の存在も大きな刺激になります。情報交換をしたり、励まし合ったりすることで、辛い受験勉強を乗り越える力になるでしょう。予備校が提供する自習室などの整備された環境を最大限に活用できるのも、通学ならではの利点です。

【デメリット】

一方、デメリットとしては、時間的・場所的な制約が挙げられます。講義スケジュールが固定されているため、急な予定変更に対応しにくいです。また、校舎までの移動時間や交通費も積み重なると大きな負担になります。

費用面でも、校舎の維持費などがかかるため、通信講座に比べて高額になる傾向があります。講義のペースが自分に合わないと感じたり、周囲の人間関係がストレスになったりする可能性もゼロではありません。

通信講座のメリット・デメリット

【メリット】

通信講座の最大のメリットは、圧倒的な時間と場所の自由度です。仕事や学業で忙しい人でも、通勤時間や深夜、早朝など、自分の都合の良いタイミングで学習を進められます。校舎に通う必要がないため、移動時間を勉強に充てることができ、地方在住者でも都市部の有名講師の講義を受けられます。

費用面でも、通学講座に比べてリーズナブルな価格設定になっていることが多く、経済的な負担を軽減できます。講義動画を何度も繰り返し視聴したり、苦手な部分だけを重点的に学習したりと、自分の理解度に合わせて柔軟に学習計画を立てられるのも大きな魅力です。

【デメリット】

通信講座の最大の課題は、自己管理とモチベーションの維持です。学習スケジュールをすべて自分で管理する必要があるため、強い意志がないと、つい怠けてしまいがちです。一人で学習を進める中で孤独を感じ、モチベーションが低下してしまうケースも少なくありません。

質問があってもすぐに回答が得られないタイムラグや、実戦形式の面接練習の機会が限られるなど、サポート面で通学講座に劣る部分があることも否めません。これらのデメリットを克服するため、定期的なカウンセリングやオンラインコミュニティなど、サポート体制が充実した通信講座を選ぶことが成功の鍵となります。

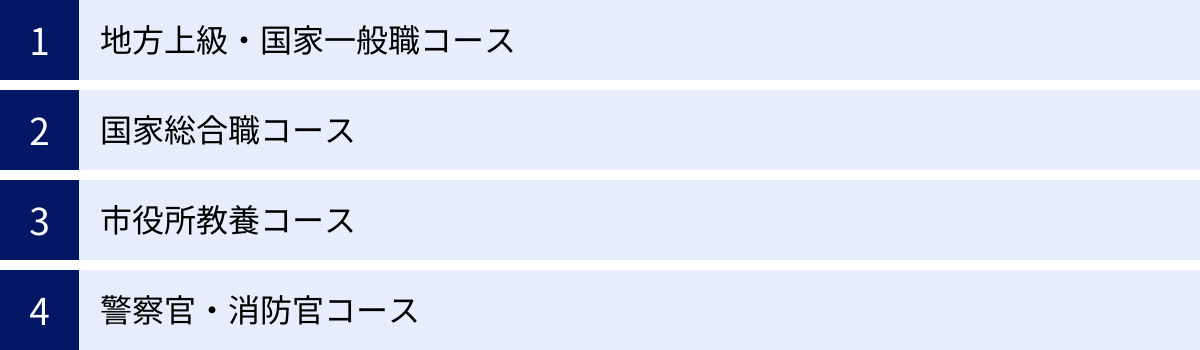

公務員試験予備校の費用相場

公務員試験予備校にかかる費用は、目指す職種、学習スタイル(通学か通信か)、サポート内容によって大きく変動します。ここでは、一般的な費用相場を解説します。

通学講座の費用相場

通学講座は、校舎の設備費や人件費がかかるため、通信講座よりも高額になるのが一般的です。

【職種別・費用相場の目安】

- 地方上級・国家一般職コース: 30万円~50万円程度が最も一般的な価格帯です。筆記試験から人物試験まで、1年~1年半かけてトータルでサポートするパッケージプランが多く見られます。

- 国家総合職コース: 専門性が高く、対策に時間もかかるため、40万円~60万円以上と高額になる傾向があります。特に法律区分や経済区分などの専門記述対策が含まれると、費用は上がります。

- 市役所教養コース: 試験科目が教養試験のみに絞られるため、20万円~35万円程度と、専門試験を含むコースよりは安価になります。

- 警察官・消防官コース: 25万円~40万円程度が相場です。体力試験対策や独自の試験形式への対応が含まれます。

これらの費用には、入学金、教材費、模擬試験代、基本的なサポート(質問対応など)が含まれている場合がほとんどですが、直前期の特別講座や、追加の面接指導などがオプション(別途有料)になっていることもあるため、契約前に総額をしっかり確認することが重要です。

通信講座の費用相場

通信講座は、校舎を持たない分、運営コストを抑えられるため、通学講座よりもリーズナブルな価格設定となっています。

【職種別・費用相場の目安】

- 地方上級・国家一般職コース: 10万円~30万円程度と、価格帯に幅があります。スタディングのように10万円前後で提供するサービスもあれば、アガルートやクレアールのように手厚いサポート付きで20万円~30万円台のサービスもあります。サポート内容(質問回数、添削指導、カウンセリングの有無など)によって価格が大きく変わります。

- 国家総合職コース: 20万円~40万円程度が相場です。通学講座と同様に、専門記述対策の有無で価格が変動します。

- 市役所教養コース: 5万円~15万円程度で受講できる場合が多く、コストを抑えたい受験生に人気です。

- 単科講座: 苦手科目だけを補強したい場合、1科目あたり2万円~5万円程度で単科講座を受講することも可能です。

通信講座を選ぶ際は、価格の安さだけでなく、自分に必要なサポートが含まれているかを吟味することが大切です。安価なプランはサポートが最小限になっていることが多いため、「質問し放題」「手厚い面接指導」などを求める場合は、ある程度の費用がかかることを覚悟しておきましょう。

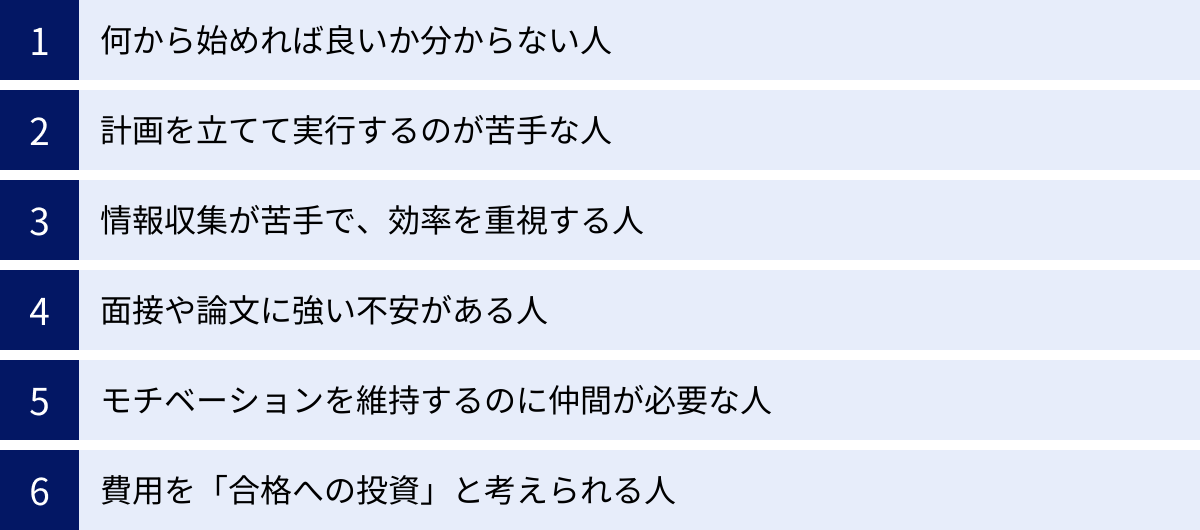

予備校と独学はどっちがいい?自分に合う勉強法の見つけ方

公務員試験の対策方法は、予備校利用と独学の二つに大別されます。どちらが絶対的に良いというわけではなく、個人の特性や状況によって最適な方法は異なります。ここでは、それぞれに向いている人の特徴を整理し、自分に合った勉強法を見つけるためのヒントを提示します。

予備校の利用がおすすめな人

- 何から始めれば良いか分からない人: 広大な試験範囲を前に、どこから手をつければ良いか途方に暮れてしまう初学者は、予備校のカリキュラムに従うのが最も確実です。学習の道筋が示されているため、迷うことなく勉強をスタートできます。

- 計画を立てて実行するのが苦手な人: 長期的な学習計画を立て、それを継続的に実行する自己管理能力に自信がない人は、予備校のスケジュール管理機能が大きな助けになります。講義や模試のペースに合わせて学習することで、自然と計画的な勉強ができます。

- 情報収集が苦手で、効率を重視する人: 最新の試験情報や法改正、自治体ごとの傾向などを自分で調べるのが面倒だと感じる人、あるいはその時間をもっと勉強に充てたいと考える合理的な人は、予備校の情報力を活用するメリットが大きいです。

- 面接や論文に強い不安がある人: 筆記試験は独学でもある程度対策できますが、人物試験は客観的なフィードバックなしに上達するのは困難です。第三者の視点からの指導が不可欠と考える人は、予備校の利用を強くおすすめします。

- モチベーションを維持するのに仲間が必要な人: 一人では勉強が続かない、誰かと一緒に頑張りたいというタイプの人は、予備校で仲間やライバルを見つけることで、学習意欲を持続させやすくなります。

- 費用を「合格への投資」と考えられる人: ある程度の出費を覚悟してでも、合格の可能性を少しでも高めたいと考える人は、予備校の価値を最大限に享受できるでしょう。

独学での対策がおすすめな人

- 強い意志と自己管理能力がある人: 「いつまでに、何を、どのくらいやるか」を自分で決め、それを着実に実行できる人は、独学でも十分に合格を目指せます。自分を律する力は、独学における最も重要な資質です。

- 費用をできるだけ抑えたい人: 経済的な理由で予備校に通うのが難しい人は、独学が現実的な選択肢となります。現在は質の高い参考書や問題集が市販されており、数万円程度の出費で必要な教材を揃えることが可能です。

- 基礎学力が高く、勉強のやり方が分かっている人: 大学受験などで成功体験があり、自分なりの学習スタイルが確立されている人は、独学でも効率的に学習を進められる可能性があります。特に、法律や経済学の既習者は、大きなアドバンテージがあります。

- 情報収集や分析が得意な人: インターネットや書籍を活用して、試験情報や合格体験記などを自分で探し出し、自分なりに学習戦略を立てるのが得意な人は、独学に向いています。

- 自分のペースで学習を進めたい人: 予備校のカリキュラムに縛られず、完全に自分の裁量で学習の順番やペースを決めたいという独立心の強い人も、独学が適しているかもしれません。

最終的には、「自分の弱点を補い、強みを最大限に活かせるのはどちらか」という視点で判断することが重要です。予備校の無料相談や独学経験者のブログなどを参考に、じっくりと自分に合った道を選びましょう。

公務員試験予備校はいつから通うべき?

公務員試験の準備を始めるタイミングは、合格の可能性を大きく左右する要素の一つです。一般的に、筆記試験対策と人物試験対策を合わせて1,000時間~1,500時間の学習時間が必要とされています。この時間を確保するために、いつから予備校に通い始めるべきか、状況別に解説します。

大学3年生から始める場合

最も理想的で、王道とされるタイミングが大学3年生の春から夏にかけてです。この時期から始めると、本試験まで約1年間の準備期間を確保できます。

- 学習スケジュールの例:

- 大学3年生(4月~9月): 憲法、民法、経済原論、数的処理といった、配点が高く理解に時間がかかる「主要科目」のインプット(基礎講義の受講)に集中します。

- 大学3年生(10月~3月): 主要科目の問題演習(アウトプット)を繰り返しながら、行政法や政治学、文章理解などの「準主要科目」の学習を進めます。この時期にインターンシップに参加し、志望動機を深めるのも良いでしょう。

- 大学4年生(4月~試験直前): 総復習と模擬試験による実践演習を繰り返します。同時に、論文対策や面接カードの作成、模擬面接といった人物試験対策を本格化させます。

このスケジュールであれば、各科目をじっくりと理解し、焦ることなく万全の態勢で試験に臨むことができます。学業やサークル活動とも両立しやすく、精神的な余裕を持って取り組めるのが最大のメリットです。

大学4年生から始める場合

部活動や留学、民間企業の就職活動などで、大学4年生になってから公務員試験への挑戦を決意するケースも少なくありません。この場合、残された時間は1年未満となり、短期集中での対策が必須となります。

- 学習上の注意点:

- 効率性の徹底追及: すべての科目を満遍なく学習する時間はありません。予備校のカリキュラムを活用し、「出題頻度の高い分野」に的を絞った学習が求められます。捨てるべき分野を明確にする「選択と集中」の戦略が重要です。

- スキマ時間の最大活用: 講義以外の時間はもちろん、通学の電車内や昼休みなど、あらゆるスキマ時間を単語の暗記や一問一答の演習に充てる必要があります。スマートフォン学習に特化した予備校(スタディングなど)の活用も有効です。

- 早期からの人物試験対策: 筆記試験の勉強と並行して、自己分析や業界研究を早めにスタートさせる必要があります。筆記試験の合否が出てから対策を始めては間に合いません。

大学4年生からのスタートは決して不可能ではありませんが、相当な覚悟と努力が求められます。予備校の短期集中コースなどを活用し、プロの力を借りて最短ルートで合格を目指すのが賢明です。

社会人が始める場合

働きながら合格を目指す社会人の場合、1日あたりに確保できる学習時間が限られているため、より長期的な準備期間が必要になります。一般的には、試験の1年半~2年前から準備を始めるのが理想的とされています。

- 学習計画のポイント:

- 平日と休日のメリハリ: 平日は仕事で疲れているため、無理のない範囲で学習を進めます(例:通勤時間に講義を1本聴く、寝る前に30分問題集を解くなど)。その分、休日にまとまった学習時間を確保し、遅れを取り戻すといったメリハリのある計画が有効です。

- オンライン講座のフル活用: 時間と場所を選ばない通信講座は、社会人にとって必須のツールです。特に、講義動画をダウンロードできる予備校を選べば、通信環境がない場所でも学習を進められます。

- 退職して専念する場合: もし退職して試験勉強に専念できるのであれば、大学4年生からのスタートと同様、半年~1年程度の短期集中で合格を目指すことも可能です。ただし、その場合は「不合格だった場合」のリスクも考慮し、退職のタイミングは慎重に判断する必要があります。

社会人受験生は、継続こそが力です。無理のない計画を立て、予備校のサポートを最大限に活用しながら、コツコツと学習を積み重ねていくことが合格への鍵となります。

公務員試験予備校に関するよくある質問

費用が安い予備校はどこですか?

費用を最優先で考える場合、オンライン完結型の通信講座を提供している予備校が選択肢となります。

特に「スタディング」は、地方上級・市役所コースが10万円を下回る価格設定(時期やキャンペーンによる変動あり)で、業界でもトップクラスの安さを誇ります。これは、校舎を持たず、広告費などを極限まで削減することで実現されています。

ただし、価格の安さはサポート内容とトレードオフの関係にあることが多いです。スタディングは質問対応や個別カウンセリングといった手厚い人的サポートは限定的です。もし、ある程度のサポートを維持しつつ費用を抑えたいのであれば、「クレアール」も有力な選択肢です。独自の「非常識合格法」で学習範囲を絞り、効率化を図ることでリーズナブルな価格を実現しています。

安さだけで選ばず、自分に必要なサポートがその価格に含まれているかをしっかり見極めることが重要です。

予備校に通えば必ず合格できますか?

残念ながら、予備校に通ったからといって、必ず合格できるという保証はどこにもありません。

予備校は、あくまで「合格の可能性を高めるための強力なツール」です。質の高い教材、効率的なカリキュラム、有益な情報、そして的確なサポートを提供してくれますが、それらをどう活用し、自分の力に変えるかは、最終的に受講生自身の努力にかかっています。

予備校の講義をただ聴いているだけ、配られた教材をこなしているだけでは、合格レベルには到達しません。講義内容を自分の言葉で説明できるまで復習する、間違えた問題をなぜ間違えたのか徹底的に分析する、模擬試験の結果を真摯に受け止め弱点克服に努める、といった主体的な学習姿勢が不可欠です。

予備校は最短ルートを示してくれますが、その道を歩むのは自分自身であるということを忘れないようにしましょう。

高卒程度公務員におすすめの予備校はありますか?

高卒程度の公務員試験(国家公務員一般職(高卒者試験)、地方公務員初級など)は、大卒程度の試験とは出題科目や難易度が異なります。そのため、高卒程度公務員に特化したコースを設置している予備校を選ぶことが非常に重要です。

この分野で特に実績と定評があるのは「資格の大原」と「東京アカデミー」です。

- 資格の大原: 長年にわたり高卒公務員講座を開講しており、専用のカリキュラムと教材が充実しています。特に、数的処理や判断推理といった「一般知能」分野の指導に強みを持ち、初学者でも分かりやすいと評判です。

- 東京アカデミー: こちらも高卒区分の合格者を多数輩出しています。生講義中心の指導で、クラス担任制によるきめ細やかなサポートが魅力です。

これらの予備校は、高卒程度の試験で問われる内容を熟知しているため、無駄のない効率的な対策が可能です。

地方公務員を目指す場合におすすめの予備校は?

地方公務員試験は、自治体によって試験日程(A/B/C日程など)や試験形式(独自問題、SPI/SCOAの導入など)、面接で重視される点などが異なります。そのため、全国規模の情報を持ちつつ、各地域の特性にも対応できる予備校がおすすめです。

- 大手予備校(TAC、LEC): 全国に校舎を持ち、膨大なデータに基づいた情報力が最大の武器です。各地域のブロック別・都道府県別の対策講座を用意していることも多く、幅広い自治体に対応できます。

- 地域密着型の予備校(東京アカデミーなど): 各地域の校舎が、その自治体の採用担当者から得た情報や、過去の受験生からのデータを基に、よりローカルで詳細な情報を提供してくれる場合があります。特に人物試験対策では、その自治体が求める人材像に合わせた指導が期待できます。

まずは、TACやLECのような大手予備校で全国標準の対策をしつつ、自分の志望する自治体が固まってきたら、その地域の情報に強い予備校の直前対策講座や面接指導を単科で受講する、といった組み合わせも有効な戦略です。

大学の生協講座はどうですか?

多くの大学では、生活協同組合(生協)が主催する形で、大手予備校(TACやLECなど)と提携した学内公務員講座を開講しています。これにはいくつかのメリットとデメリットがあります。

【メリット】

- 価格が安い: 通常の予備校に通うよりも、かなり割安な価格で受講できる場合が多いです。

- 移動が楽: 講義が大学のキャンパス内で行われるため、移動の手間や交通費がかかりません。

- 友人と一緒に受けやすい: 同じ大学の友人と一緒に受講しやすく、情報交換やモチベーション維持に繋がります。

【デメリット】

- 講師やコースの選択肢が少ない: 提携している予備校や担当講師、開講されるコースが限られており、自分で選ぶ自由度が低いです。

- サポートが限定的な場合がある: 自習室の利用や、専門スタッフによる個別カウンセリングなど、予備校本校で受けられる一部のサポートが対象外となることがあります。

- 緊張感に欠ける可能性: いつもの大学の雰囲気で受講するため、予備校本校のような「他の大学のライバルと競う」という緊張感が生まれにくい側面もあります。

コストと利便性を最優先するなら、生協講座は非常に魅力的な選択肢です。しかし、より手厚いサポートや高いレベルの環境を求めるのであれば、予備校の本校に通うことも検討する価値があるでしょう。

まとめ

公務員試験は、正しい戦略と継続的な努力が求められる、決して容易ではない挑戦です。その長く険しい道のりを、独力だけで乗り越えようとすると、情報の渦に飲まれ、モチベーションを失い、途中で挫折してしまう危険性も少なくありません。

公務員試験予備校は、そんな受験生にとって、合格への最短ルートを照らし、共に走り続けてくれる強力なパートナーとなり得ます。長年の指導実績に裏打ちされた効率的なカリキュラム、最新の試験情報、そして論文や面接といった人物試験への的確な指導は、独学では決して得られない大きなアドバンテージです。

この記事では、12の代表的な予備校の特徴から、後悔しないための選び方、学習スタイル別の比較、費用相場、そして多くの受験生が抱く疑問に至るまで、あらゆる角度から公務員試験予備校について解説してきました。

最終的にどの予備校を選ぶべきか、その答えは一人ひとり異なります。大切なのは、「自分の目標(志望職種)は何か」「自分の性格やライフスタイルに合っているか」「無理なく投資できる費用はいくらか」といった基準を明確にし、他人の評判に流されることなく、自分自身の目で比較検討することです。

ぜひ、この記事で紹介した情報を参考に、いくつかの予備校の資料請求をしたり、無料の体験講座に参加したりしてみてください。そして、「ここなら1年間、本気で頑張れる」と心から信じられる予備校を見つけ出し、自信を持って合格への第一歩を踏み出してください。あなたの挑戦が実を結ぶことを心から応援しています。