大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となります。志望校合格という目標を達成するためには、質の高い学習と戦略的な対策が不可欠です。数ある学習サービスの中でも、長年の実績と質の高い教材で知られる「Z会」は、多くの受験生にとって有力な選択肢の一つとなっています。しかし、「Z会だけで本当に大学受験に合格できるのか?」「料金はどのくらいかかるのか?」「自分に合っているのか?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくないでしょう。

この記事では、大学受験におけるZ会の通信教育講座について、その効果や特徴、具体的なコース内容と料金、メリット・デメリット、そして効果的な活用法まで、網羅的に詳しく解説します。Z会が気になっているけれど一歩踏み出せない方、他の学習サービスと比較検討している方は、ぜひこの記事を参考にして、自分に最適な学習方法を見つけるための判断材料としてください。

目次

Z会の大学受験講座とは

Z会の大学受験講座は、単なる知識の詰め込みではなく、大学入試で本当に求められる「思考力」「判断力」「表現力」を養うことを目的とした通信教育サービスです。難関大学をはじめとする多くの大学が、単に公式を暗記しているだけでは解けない、物事の本質を理解しているかを問う問題を出題する傾向にあります。Z会は、こうした入試トレンドに真正面から向き合い、長年にわたって受験生を志望校合格へと導いてきました。

ここでは、Z会の大学受験講座が持つ根本的な特徴について、4つの側面から深く掘り下げていきます。

90年以上の歴史と指導実績

Z会の教育事業は、1931年の創立から始まり、90年以上にわたって日本の教育界をリードしてきました。 この長い歴史は、単に時間が経過したというだけではありません。それは、時代と共に変化する大学入試の動向を常に分析し、膨大な量の入試問題や合格者のデータを蓄積・研究し続けてきた証です。長年の指導で培われたノウハウは、教材開発、添削指導、情報提供といったサービスの隅々にまで活かされています。

特に大学受験指導においては、過去の入試問題の徹底的な分析に基づき、未来の入試で出題される可能性が高いテーマや形式を予測しています。この分析力こそが、Z会の教材が「良問揃い」と評価される所以であり、多くの受験生から絶大な信頼を得ている理由です。

また、長年にわたる指導実績は、安心感にもつながります。毎年多くのZ会会員が難関大学を含む志望校への合格を果たしており、その実績はZ会が提供する学習方法の有効性を物語っています。もちろん、合格は本人の努力の賜物ですが、その努力を正しい方向へと導き、最大限に効果を高めるための羅針盤として、Z会は大きな役割を果たしてきたのです。このように、Z会の歴史と実績は、その教育サービスの品質を保証する強力な裏付けとなっています。

質の高いオリジナル教材

Z会の最大の特徴として挙げられるのが、市販の参考書とは一線を画す、質の高いオリジナル教材です。Z会の教材開発は、各分野の専門家や大学入試に精通したスタッフが担当しており、最新の入試傾向や学習指導要領の変更点を即座に反映させています。

Z会の教材が「質が高い」と言われる理由は、主に以下の3点に集約されます。

- 本質的な理解を促す「良問」: Z会の問題は、単に知識を問うだけでなく、「なぜそうなるのか」という根本原理の理解を問うものが中心です。一つの問題を解く過程で、複数の単元や概念が結びつくように設計されており、応用力や思考力を自然に鍛えられます。表面的な解法テクニックの暗記に終始するのではなく、初見の問題にも対応できる真の学力を身につけることを目的としています。

- 丁寧で分かりやすい解説: Z会の教材は、解答解説が非常に充実していることでも定評があります。正解に至るプロセスはもちろん、誤った選択肢がなぜ違うのか、別の解法はないか、関連する重要事項は何かといった点まで、深く掘り下げて解説されています。これにより、問題を解きっぱなしにせず、一問から多くの学びを得られます。自学自習を進める上で、この解説の詳しさは強力な武器となるでしょう。

- 段階的なレベル設定: Z会の教材は、基礎の定着から応用、そして最難関レベルまで、学習者の学力や志望校のレベルに応じて段階的に学べるように構成されています。いきなり難問に挑戦するのではなく、スモールステップで着実にレベルアップできるため、無理なく学習を続けられます。このきめ細かなレベル設定により、自分の現在地と目標との距離を正確に把握し、効率的な学習計画を立てることが可能です。

これらの特徴を持つオリジナル教材は、Z会が長年かけて築き上げてきた教育ノウハウの結晶であり、多くの受験生を合格へと導く原動力となっています。

思考力を伸ばす丁寧な添削指導

Z会のもう一つの柱が、一人ひとりの答案に寄り添う、丁寧な添削指導です。通信教育でありながら、まるで専属の家庭教師がいるかのような、きめ細やかな指導を受けられるのが大きな魅力です。

Z会の添削指導は、単なる答え合わせや点数付けではありません。添削指導者が重視するのは、「なぜその答えに至ったのか」という解答のプロセスです。たとえ答えが合っていたとしても、論理の飛躍や説明不足があれば、その点を指摘してくれます。逆に、答えが間違っていても、考え方の筋道が良ければその部分を評価し、どこでつまずいたのかを具体的に示してくれます。

このプロセス重視の指導により、受験生は以下のような力を伸ばすことができます。

- 論理的思考力: 自分の考えを筋道立てて説明する力が養われます。これは、記述式問題が多い国公立大学の二次試験や、小論文などで特に重要となります。

- 客観的な自己分析力: 自分では気づきにくい思考の癖や弱点を、第三者の視点から指摘してもらうことで、客観的に自分の学力を分析できます。これにより、今後の学習で何をすべきかが明確になります。

- 表現力: 自分の理解していることを、採点者に伝わるように答案上で表現する力が身につきます。特に数学の証明問題や国語の記述問題では、この表現力が得点を大きく左右します。

添削を担当するのは、厳しい基準をクリアした専門の指導者たちです。彼らは、長年の経験から受験生がつまずきやすいポイントを熟知しており、一人ひとりの答案に赤ペンでびっしりと、激励の言葉と共に具体的なアドバイスを書き込んでくれます。この「人の手による温かみのある指導」が、デジタル化が進む現代においてもZ会が支持され続ける理由の一つであり、受験生のモチベーション維持にも大きく貢献しています。

志望校合格から逆算した学習プラン

Z会は、ただ教材と添削を提供するだけではありません。最終目標である「志望校合格」から逆算し、今何をすべきかを明確にするための学習プランニングをサポートしています。

大学受験は長丁場であり、闇雲に勉強を始めても成果にはつながりにくいものです。Z会では、入会時に設定する志望校レベルや現在の学力に基づき、一人ひとりに最適な講座の組み合わせを提案してくれます。これにより、受験までの限られた時間を最大限に有効活用するためのロードマップを描くことができます。

また、学習を進めていく上でのサポート体制も充実しています。会員専用サイトやアプリでは、学習の進捗状況を可視化でき、計画通りに進んでいるかを確認できます。定期的に配信される学習情報誌やWebコンテンツでは、時期ごとにやるべきことや、先輩たちの合格体験記、最新の入試情報などが提供され、学習の指針となります。

特に重要なのが、個々の学力や目標に合わせてカリキュラムを柔軟にカスタマイズできる点です。例えば、「英語は得意だからハイレベルな問題演習をしたい」「数学の特定の分野が苦手だから基礎から徹底的に復習したい」といったニーズに応じて、必要な講座だけを選択して受講できます(専科コースなど)。

このように、Z会は志望校合格というゴールから逆算した長期的な戦略と、日々の学習をサポートする短期的な戦術の両面から、受験生一人ひとりの学習を力強くバックアップする体制を整えています。

Z会の大学受験講座のコースと料金

Z会の大学受験講座は、学年や目的、学習スタイルに応じて多彩なコースが用意されています。ここでは、高校1・2年生向けと、大学受験生(高校3年生・既卒生)向けのコース内容と料金の目安について解説します。

※以下に示す料金は、2024年6月時点の公式サイト情報を基にした目安です。受講する講座数、支払い方法(毎月払い、6カ月一括払い、12カ月一括払い)などによって変動します。正確な料金は必ずZ会公式サイトでご確認ください。参照:株式会社Z会公式サイト

高校1・2年生向けコースと料金

高校1・2年生の時期は、大学受験に向けた土台作りの非常に重要な期間です。Z会では、学校の授業の理解を深め、基礎学力を盤石にすると同時に、将来の大学受験を見据えた応用力を養うためのコースを提供しています。

| コースの目的 | 主な講座内容 | 料金の目安(1講座あたり・月額) |

|---|---|---|

| 基礎力養成・内申点対策 | 英語、数学、国語の主要3教科の基礎を固める講座。教科書レベルの理解から定期テスト対策までをカバー。 | 約3,000円~5,000円 |

| 苦手克服・得意伸長 | 特定の科目や分野に絞って集中的に学習する講座。苦手な単元を克服したり、得意科目をさらに伸ばしたりするのに最適。 | 約3,000円~5,000円 |

| 大学受験準備 | 早期から大学入試を意識したハイレベルな問題に取り組む講座。難関大学を目指す生徒向け。 | 約4,000円~6,000円 |

| 総合探究学習対策 | 「探究」の授業に対応し、テーマ設定から発表・論文作成までのスキルを学ぶ講座。総合型選抜や学校推薦型選抜にも役立つ。 | 約3,000円~ |

高校1・2年生向けの講座は、部活動や学校行事と両立しやすいように設計されており、1講座から受講可能です。まずは主要教科である英語・数学から始め、学年が上がるにつれて理科や社会を追加していくなど、自分のペースに合わせて学習を進められます。特に、早い段階からZ会の質の高い教材に触れておくことは、思考力を養う上で大きなアドバンテージとなるでしょう。

大学受験生向け(高校3年生)コースと料金

高校3年生および既卒生向けのコースは、より本格的かつ戦略的な大学受験対策に特化しています。志望校のレベルや入試形式、個人の学習状況に合わせて、必要な講座を組み合わせて自分だけのカリキュラムを作成できるのが大きな特徴です。コースは主に「本科」「専科」「特講」の3つに大別されます。

本科

本科は、大学受験に必要な主要科目を1年間かけて体系的に学習する、Z会のメインコースです。志望校レベルに応じて「東大・京大コース」「難関国公立コース」「早慶コース」「国公立コース」「私大コース」など、細かくレベル分けされています。

- 特徴:

- 基礎知識のインプットから、ハイレベルな演習問題までを網羅。

- 毎月の教材と添削指導で、学習ペースを維持しやすい。

- 1年間のカリキュラムが組まれているため、計画的に学習を進められる。

- 対象者:

- 志望校合格に向けて、主要科目を総合的に強化したい人。

- 年間を通じた学習計画のペースメーカーが欲しい人。

- 料金の目安:

- 受講する科目数やコースによって大きく異なりますが、例えば主要3教科を受講する場合、月額で約15,000円~30,000円程度が目安となります。一括払いをすると割引が適用される場合が多いです。

専科

専科は、特定の目的や分野に特化した対策を行うための講座です。本科と組み合わせることで、よりきめ細やかな対策が可能になります。記事のタイトルにもある通り、多くの受験生がこの専科を効果的に活用しています。

- 特徴:

- 豊富なラインナップから、自分に必要な講座だけをピンポイントで受講できる。

- 本科ではカバーしきれない、より専門的な対策が可能。

- 1講座単位で申し込めるため、費用を抑えやすい。

- 主な講座例:

- 共通テスト攻略演習: 共通テスト特有の形式に慣れ、時間配分などの戦略を学ぶ。

- 大学別対策講座: 志望大学の過去問を徹底分析し、出題傾向に合わせた対策を行う。(例: 東大対策、京大対策など)

- 分野別強化講座: 「数学Ⅲの微積分」「英文法・語法」など、特定の苦手分野を克服する。

- 小論文・総合問題対策: 推薦入試や国公立二次試験で課される小論文の書き方を基礎から学ぶ。

- 料金の目安:

- 1講座あたり月額で約4,000円~8,000円程度が目安です。短期間の講座や、添削の有無によって料金は異なります。

特講

特講は、夏休みや冬休みなどの長期休暇を利用して、特定のテーマを短期間で集中的に学習するための講座です。

- 特徴:

- 短期間で実力を一気に引き上げることを目的とする。

- 総復習や、特定の重要分野の集中攻略など、目的が明確。

- 「夏期講習」「冬期講習」「直前講習」といった位置づけ。

- 対象者:

- 長期休暇を有効活用して、ライバルに差をつけたい人。

- 入試直前期に最終確認や弱点補強をしたい人。

- 料金の目安:

- 講座の内容によりますが、1講座あたり10,000円~20,000円程度が目安です。

これらのコースを組み合わせることで、「本科で主要科目の基礎力と応用力を養い、専科で志望校対策と苦手分野の克服を行い、特講で長期休暇に一気に実力を伸ばす」という、戦略的で無駄のない学習計画を立てられます。

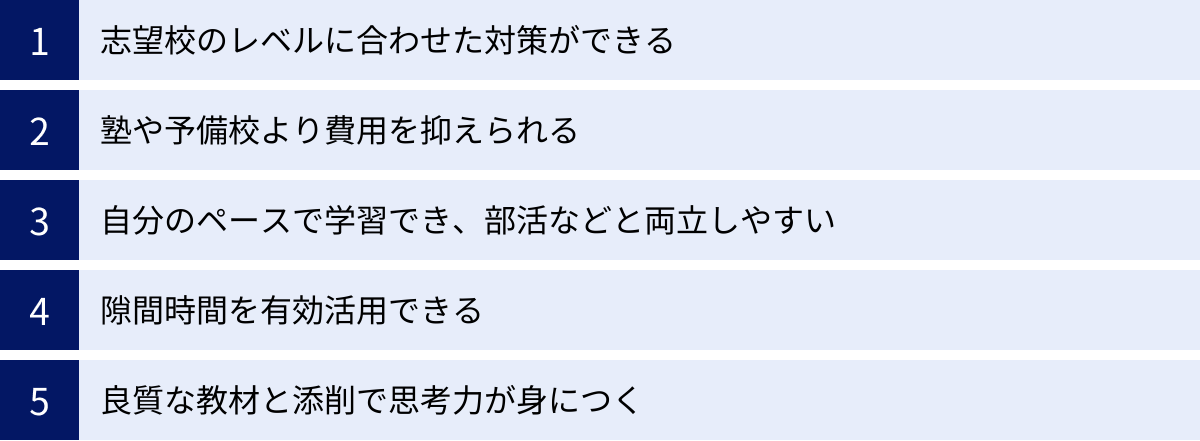

Z会で大学受験に臨む5つのメリット

Z会を大学受験のパートナーとして選ぶことには、多くのメリットがあります。ここでは、特に重要な5つのメリットを掘り下げて解説します。これらのメリットを最大限に活かすことが、志望校合格への近道となります。

① 志望校のレベルに合わせた対策ができる

Z会の最大の強みの一つは、講座のレベル設定がきめ細かく、自分の志望校や現在の学力にぴったり合った対策ができる点です。大学入試と一言で言っても、その難易度や出題傾向は大学ごとに大きく異なります。東京大学・京都大学といった最難関大学、地方の国公立大学、早稲田・慶應義塾などの難関私立大学、そして中堅私立大学では、求められる学力や対策すべきポイントが全く違います。

多くの予備校や通信教育では、大まかなレベル分けしかされていない場合があります。しかしZ会では、「本科」のコース設定が「東大・京大」「難関国公立」「早慶」といったように、ターゲットとする大学群に応じて細分化されています。これにより、志望校のレベルに最適化されたカリキュラムで学習を進めることができます。

例えば、東大を目指す生徒であれば、単に難しい問題を解くだけでなく、東大特有の「考えさせる」問題や、深い洞察力を要する問題に特化した演習を積む必要があります。Z会の「東大コース」では、まさにそうした東大対策に特化した教材と添削指導が提供されます。

また、「専科」を活用すれば、さらにピンポイントでの対策が可能です。「〇〇大学の英語」「△△大学の数学」といった大学別の対策講座を受講すれば、その大学の過去の出題傾向を徹底的に分析した上で作られた問題に取り組むことができます。これは、赤本(過去問題集)をただ解くだけでは得られない、「出題者の意図を読み解く力」を養う上で非常に効果的です。

自分の実力より難しすぎる教材ではモチベーションが低下し、簡単すぎる教材では学力が伸びません。Z会であれば、今の自分に必要なレベルからスタートし、実力の向上に合わせて講座のレベルを上げていくことも可能です。この柔軟性が、無理なく、しかし着実に合格レベルへと到達するための大きな助けとなります。

② 塾や予備校より費用を抑えられる

大学受験には、学費だけでなく、参考書代や模試代、そして塾・予備校代など、多額の費用がかかります。特に、都市部の有名予備校に通う場合、年間で100万円以上の費用がかかることも珍しくありません。これは、多くの家庭にとって大きな経済的負担となります。

その点、Z会の通信教育は、塾や予備校と比較して費用を大幅に抑えられるという大きなメリットがあります。Z会は、校舎の維持費や大人数の講師を抱える人件費などがかからないため、その分、質の高い教育サービスを比較的安価に提供できます。

具体的な金額は受講する講座数によって異なりますが、例えば主要3教科を1年間受講した場合でも、予備校の学費の半分以下、場合によっては3分の1程度の費用で済むことが一般的です。また、Z会は1講座から受講できるため、「苦手な数学だけZ会で補強し、他の科目は学校の授業と市販の参考書で対策する」といったように、必要な分だけ利用することで、さらに費用をコントロールできます。

もちろん、安かろう悪かろうでは意味がありません。Z会の場合、前述の通り、教材の質や添削指導のレベルは非常に高く、コストパフォーマンスに優れていると言えます。経済的な負担を軽減できることは、受験生本人だけでなく、保護者にとっても精神的な安心につながり、結果的に受験勉強に集中しやすい環境を作ることにも貢献します。限られた予算の中で、最大限質の高い教育を受けたいと考える家庭にとって、Z会は非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

③ 自分のペースで学習でき、部活などと両立しやすい

高校生活は、勉強だけではありません。部活動に打ち込んだり、学校行事を楽しんだりすることも、人間的な成長にとって非常に重要です。しかし、塾や予備校に通う場合、授業の時間が固定されているため、部活動の練習や大会のスケジュールと調整するのが難しいという問題が生じがちです。

Z会の通信教育は、時間や場所に縛られず、自分のライフスタイルに合わせて学習を進められるという大きなメリットがあります。教材が自宅に届く(またはデジタルで配信される)ため、通塾にかかる往復の時間も必要ありません。

例えば、以下のような学習スタイルが可能です。

- 部活動で帰りが遅い日: 無理に机に向かわず、早めに就寝し、翌朝少し早く起きて集中して1時間勉強する。

- 週末に部活動の練習試合がある日: 移動中の電車内や試合の合間の空き時間を使って、英単語の暗記や映像授業の視聴など、短時間でできる学習を進める。

- テスト前で学校の勉強に集中したい週: Z会のペースを少し落とし、テストが終わってから溜まった分を取り戻す。

このように、自分のコンディションやスケジュールに合わせて、学習計画を柔軟に調整できます。決められた時間割に自分を合わせるのではなく、自分の生活の中に学習を組み込んでいくことができるのです。

これは、特に現役生にとって大きな利点です。部活動を最後までやり遂げたい、学校生活も充実させたい、でも志望校合格も諦めたくない。そんな欲張りな願いを叶えるためのツールとして、Z会は非常に有効です。高いレベルで文武両道を目指す生徒にとって、これほど心強い味方はいないでしょう。

④ 隙間時間を有効活用できる

現代の高校生は、スマートフォンやタブレットを日常的に使いこなしています。Z会は、このデジタルデバイスを学習ツールとして最大限に活用できる環境を整えています。これにより、これまで無駄になりがちだった「隙間時間」を、貴重な学習時間に変えることができます。

Z会では、紙の教材に加えて、会員専用サイトやアプリを通じて、様々なデジタルコンテンツを提供しています。

- 映像授業: テキストだけでは理解しにくい単元や、複雑な概念について、プロの講師が分かりやすく解説してくれます。1本あたりの時間が短いものも多く、通学中の電車内などでも気軽に見ることができます。一時停止や倍速再生も可能なので、自分の理解度に合わせて効率的に学習を進められます。

- デジタル問題演習: スマートフォンで手軽に取り組める一問一答形式の問題や、ドリルなどが用意されています。寝る前の10分間、友達を待っている5分間といった短い時間でも、知識の定着度を確認したり、苦手分野を反復練習したりできます。

- 学習スケジュールの管理: アプリで学習計画を立て、進捗状況を管理できます。「今日はこれをやる」というタスクが明確になるため、隙間時間ができた時に「さて、何をしようか」と迷うことなく、すぐに学習に取りかかれます。

まとまった勉強時間を確保するのが難しい日でも、こうした隙間時間を積み重ねることで、1日あたり30分~1時間程度の学習時間を新たに生み出すことも可能です。受験勉強は、最終的には総学習時間の勝負という側面もあります。「塵も積もれば山となる」を実践できるZ会のデジタル学習環境は、忙しい高校生がライバルと差をつけるための強力な武器となるでしょう。

⑤ 良質な教材と添削で思考力が身につく

Z会のメリットを語る上で、やはり欠かせないのが、その教育内容の根幹をなす「良質な教材」と「丁寧な添削指導」によって、本質的な思考力が身につくという点です。これは、他のメリットとは一線を画す、Z会の最も本質的な価値と言えるかもしれません。

大学入試、特に難関大学の入試では、もはや知識の量を問う問題は減少し、「持っている知識をいかに活用して、未知の問題を解決できるか」という能力が問われています。これは「思考力」「判断力」「表現力」と言い換えることができます。Z会の教材と添削は、まさにこの能力を鍛えるために最適化されています。

- 良質な教材: Z会の問題は、ただ難しいだけではありません。一つの問題を解くことで、その単元の本質的な理解が深まるように、練りに練られています。解法のパターンを暗記するだけでは太刀打ちできない問題に繰り返し挑戦することで、自然と「なぜそうなるのか?」と深く考える習慣が身につきます。

- 丁寧な添削指導: 自分の考えを答案として書き出し、それを専門の指導者が客観的に評価してくれるというプロセスは、思考力を鍛える上で非常に有効です。自分では完璧だと思っていた答案でも、論理の穴や説明不足を指摘されることで、より厳密で説得力のある思考ができるようになります。また、手書きの温かいコメントは、機械的な採点では得られない学習意欲の向上にもつながります。

この思考力は、大学受験を突破するためだけに役立つものではありません。大学入学後の研究やゼミ、さらには社会に出てから直面する様々な課題を解決していく上でも、必ず必要となる普遍的なスキルです。Z会での学習は、単なる受験テクニックの習得に留まらず、将来にわたって役立つ「考える力」という財産を築くための投資であると言えるでしょう。

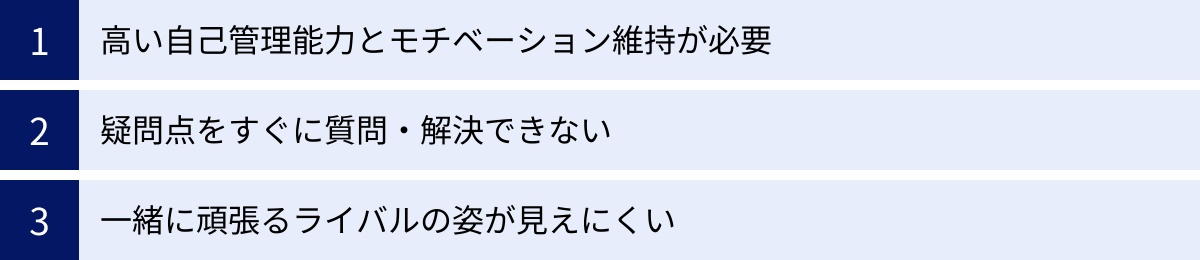

Z会で大学受験に臨む3つのデメリット

多くのメリットがある一方で、Z会には通信教育ならではのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を講じておくことが、Z会を最大限に活用し、挫折を防ぐために重要です。

① 高い自己管理能力とモチベーション維持が必要

Z会を利用する上での最大の障壁は、学習を継続するための高い自己管理能力とモチベーションの維持が求められることです。塾や予備校のように、決まった時間に決まった場所へ行くという強制力がありません。そのため、「今日は疲れているから明日やろう」「部活で忙しいから週末にまとめてやろう」といったように、ついつい学習を後回しにしてしまいがちです。

一度教材を溜め込んでしまうと、それを取り戻すのは精神的にも時間的にも大きな負担となり、最終的には挫折につながるケースも少なくありません。Z会の教材は内容が濃密なため、溜まれば溜まるほど、手をつけるのが億劫になってしまいます。

このデメリットを克服するためには、強い意志と計画性が不可欠です。

- 具体的な学習計画を立てる: 「1日1時間やる」といった曖昧な目標ではなく、「月曜日は数学のテキストをP.10まで進める」「水曜日までに英語の添削問題を解いて提出する」といったように、日々のタスクを具体的に設定することが重要です。Z会が提供する学習カレンダーやアプリを活用し、計画を可視化しましょう。

- 学習を習慣化する: 「平日は夕食後の19時から21時まで」「朝、学校に行く前の30分」など、毎日決まった時間にZ会の学習に取り組む時間を設定し、それを生活のリズムに組み込んでしまうのが効果的です。習慣化できれば、意志の力に頼らなくても自然と机に向かえるようになります。

- 小さな目標とご褒美を設定する: 「今週の計画を達成したら、週末に好きな映画を見る」「添削問題でA評価を取ったら、少し高いスイーツを食べる」など、短期的な目標とご褒美を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。

このように、Z会を効果的に活用できるかどうかは、本人の主体性や自律性に大きく依存します。 強制力がないと勉強できないタイプの人は、Z会を始める前に、自分にそれができるか、どうすれば継続できるかを真剣に考える必要があります。

② 疑問点をすぐに質問・解決できない

対面式の塾や予備校の大きな利点は、授業中や授業後に、わからない部分をその場で講師に質問できることです。疑問点がすぐに解消されることで、理解が深まり、学習がスムーズに進みます。

一方、Z会のような通信教育では、疑問点が生じても、その場でリアルタイムに解決することが難しいというデメリットがあります。わからない問題に直面したとき、すぐに誰かに聞くことができないため、学習がストップしてしまい、ストレスを感じることがあります。

Z会にも会員向けの質問サービスは用意されていますが、質問を送信してから回答が返ってくるまでには、ある程度の時間がかかります。そのため、対面授業のような即時性はありません。

このデメリットに対処するためには、以下のような工夫が求められます。

- まずは自分で徹底的に調べる習慣をつける: わからないことがあったら、すぐに質問するのではなく、まずは教材の解説をじっくり読み返したり、教科書や参考書で関連事項を調べたりする習慣をつけましょう。この「自分で調べる」というプロセス自体が、学力を大きく向上させます。試行錯誤の末に自力で解決できたときの達成感は、記憶の定着にもつながります。

- 質問をまとめて行う: 学習中に生じた疑問点をノートなどにリストアップしておき、ある程度まとまった段階で質問サービスを利用すると効率的です。質問する際も、「ここがわからない」と丸投げするのではなく、「自分はこう考えたが、なぜ違うのか」というように、自分の思考プロセスを具体的に伝えることが、的確な回答を得るためのコツです。

- 学校の先生や友人を活用する: Z会の質問サービスだけに頼るのではなく、学校の先生に質問したり、友人と教え合ったりすることも有効な手段です。

すぐに質問できない環境は、見方を変えれば、安易に答えを求めず、粘り強く考える力を養うための良い訓練にもなります。しかし、すぐに疑問を解決しないと次に進めない、不安になってしまうというタイプの人にとっては、大きなストレス要因となる可能性があることを理解しておく必要があります。

③ 一緒に頑張るライバルの姿が見えにくい

塾や予備校には、同じ志望校を目指す多くの仲間やライバルがいます。授業で隣の席の生徒が熱心にノートを取っている姿を見たり、自習室で黙々と勉強する友人を見たりすることで、「自分も頑張らなければ」という刺激を受けることができます。模試の成績で競い合ったり、励まし合ったりすることも、辛い受験勉強を乗り越える上での大きな支えとなります。

Z会は基本的に一人で学習を進めるため、こうしたライバルの存在を直接的に感じることが難しく、孤独感を抱きやすいというデメリットがあります。周りに頑張っている人がいない環境では、緊張感が薄れ、学習意欲が低下してしまう可能性があります。特に、受験が近づくにつれて不安が大きくなったときに、相談したり、気持ちを共有したりする相手が身近にいないことを辛く感じるかもしれません。

この孤独感と戦い、モチベーションを保つためには、意識的な行動が必要です。

- 定期的に模試を受ける: Z会でも模試は実施されていますが、外部の予備校などが主催する大規模な模試を定期的に受験することをおすすめします。模試の成績表を見れば、全国のライバルの中での自分の立ち位置を客観的に把握でき、良い刺激になります。模試の会場の緊張感も、良い経験となるでしょう。

- 学校の友人と情報交換する: 学校にも同じように大学受験を目指す友人がいるはずです。Z会で学習しているからといって孤立せず、友人たちと進捗状況を報告し合ったり、おすすめの参考書を教え合ったりするなど、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

- SNSの活用(注意点あり): X(旧Twitter)などには、同じようにZ会で勉強している人や、同じ大学を目指している受験生が集まるアカウント(通称「勉強垢」)があります。仲間を見つけて励まし合うことは有効ですが、SNSは時間を浪費したり、他人の進捗を見て焦りを感じたりする原因にもなり得ます。利用する際は、時間を決めるなど、節度ある使い方を心がけることが極めて重要です。

一人で黙々と勉強するのが好きな人にとっては問題ありませんが、仲間と切磋琢磨する環境でこそ力を発揮できるタイプの人は、Z会だけでは物足りなさを感じるかもしれません。

Z会の大学受験講座の評判・口コミ

Z会の大学受験講座を検討する上で、実際に利用した人たちの評判や口コミは非常に参考になります。ここでは、一般的に聞かれる良い評判と悪い評判をまとめ、それぞれの背景について考察します。

良い評判・口コミ

Z会に関する良い評判として、特に多く聞かれるのは以下の3点です。これらは、Z会が長年にわたってこだわり続けてきたサービスの核となる部分であり、多くの利用者がその価値を実感している証拠と言えます。

- 「教材の質がとにかく高い。一問で多くのことが学べる」

これは、Z会に関する最も代表的なポジティブな評判です。利用者からは、「市販の参考書や問題集とは比べ物にならないほど、問題が練られている」「解説が丁寧で、なぜその答えになるのかだけでなく、別の解法や関連知識まで説明してくれるので、理解が深まる」といった声が多く聞かれます。特に難関大学を目指す受験生からは、思考力を徹底的に鍛えられる骨太な問題が高く評価されています。この質の高い教材が、Z会を選ぶ最大の理由になっているケースは非常に多いです。 - 「添削指導が丁寧で、自分の弱点が明確になった」

Z会のもう一つの看板である添削指導についても、好意的な評判が数多くあります。単なる正誤の指摘だけでなく、「答案の書き方」や「論理の組み立て方」といった、記述問題で高得点を取るための本質的な部分まで指導してくれる点が評価されています。「自分では気づけなかった思考の癖を指摘してもらえた」「手書きの温かいコメントに励まされた」など、パーソナルな指導がモチベーション維持につながっているという声も目立ちます。この丁寧なフィードバックが、自己分析と学習計画の修正に大いに役立っているようです。 - 「自分のペースで進められるので、部活と両立できた」

通信教育ならではの柔軟性も、高く評価されているポイントです。「通塾時間がないので、その分を勉強や休息に充てられた」「部活の大会前はペースを落とし、引退後に一気に集中して取り組むことができた」など、忙しい現役生が自分のライフスタイルを崩さずに受験勉強に取り組めたという感謝の声は後を絶ちません。時間や場所に縛られない学習スタイルが、高校生活の充実と志望校合格の両立を可能にしていることがうかがえます。

悪い評判・口コミ

一方で、Z会にはネガティブな評判や、合わなかったという声も存在します。これらの多くは、Z会のデメリットとして挙げた点と密接に関連しています。

- 「教材が難しすぎてついていけなかった」

「教材の質が高い」という評価の裏返しとして、「難しすぎる」という評判も聞かれます。特に、自分の学力レベルに合わないコースを選択してしまった場合に、このような状況に陥りがちです。「解説を読んでも理解できず、結局手付かずになってしまった」という声は、Z会で挫折した人の典型的なパターンです。これは、Z会の教材が表面的な理解では太刀打ちできない思考力を問うものであることの証左でもあります。入会前のレベル診断や、無料のお試し教材などを活用し、自分に合ったレベルを慎重に選ぶことの重要性を示唆しています。 - 「教材を溜めてしまい、消化不良になった」

自己管理の難しさを指摘する声も非常に多いです。「最初はやる気に満ちていたが、徐々にペースが乱れ、気づいたときには数ヶ月分の教材が手元に溜まっていた」「添削の提出期限を守れず、せっかくの指導を活かせなかった」といった体験談は、通信教育の難しさを物語っています。強制力がない分、計画的にコツコツと努力を続けられる強い意志がなければ、宝の持ち腐れになってしまうリスクがあることを示しています。 - 「他の通信教育に比べて料金が高い」

質の高いサービスを提供している分、Z会の料金は、他の通信教育サービス(特に映像授業がメインのサービスなど)と比較して、やや高めに設定されています。「講座をいくつか取ると、思ったより費用がかさんだ」「コストパフォーマンスを考えると、自分には合わなかった」という意見も見られます。費用対効果の感じ方は人それぞれですが、自分がZ会のどの部分(教材の質、添削指導など)に価値を見出すかを明確にした上で、料金に見合うサービスかどうかを判断する必要があります。

これらの評判からわかるように、Z会は「誰にでも合う万能のサービス」ではありません。その特性をよく理解し、自分の学力や性格、学習スタイルに合っているかどうかを見極めることが、Z会での成功の鍵となります。

Z会の大学受験講座がおすすめな人・おすすめでない人

これまでのメリット・デメリット、評判などを総合的に判断し、Z会の大学受験講座がどのような人に適しているのか、また、どのような人にはあまり向いていないのかを具体的にまとめます。自分がどちらのタイプに近いか、客観的に考えてみましょう。

Z会がおすすめな人の特徴

以下のような特徴を持つ人は、Z会を効果的に活用し、学力を大きく伸ばせる可能性が高いです。

- 思考力や記述力を本質的に高めたい人

「なぜ?」を常に考え、物事の本質を理解することに学習の喜びを感じるタイプの人に、Z会は最適です。難関国公立大学の二次試験や、小論文などで求められる、論理的で説得力のある答案を作成する力を徹底的に鍛えたいと考えている人にとって、Z会の教材と添削は最高のトレーニングツールとなるでしょう。 - 自己管理能力があり、計画的に学習を進められる人

誰かに強制されなくても、自分で目標を設定し、それに向かってコツコツと努力を続けられる人。学習計画を立て、それを実行する意志の強さを持っている人は、Z会のメリットを最大限に享受できます。自分のペースで学習を進められる自由度の高さを、プラスに活かせるでしょう。 - 部活動や学校行事と受験勉強を両立させたい人

高校生活を勉強一色にしたくない、部活動も最後まで全力でやり遂げたいと考えている現役生にとって、時間と場所を選ばないZ会は非常に強力な味方です。限られた時間の中で、効率的に質の高い学習をしたい人にぴったりです。 - 地方在住などで、近くに質の高い予備校がない人

都市部に住んでいなくても、全国トップレベルの教材と指導を受けられるのが通信教育の大きな利点です。住んでいる場所に関わらず、難関大学を目指したいという高い志を持つ人にとって、Z会は地理的なハンディキャップを解消してくれる貴重な存在です。 - 特定の科目を集中的に強化したい人

塾や予備校に通っているが、特定の科目だけが苦手、あるいはもっとハイレベルな演習がしたいというニーズにも、Z会は応えられます。「専科」の講座をピンポイントで受講することで、現在の学習にプラスアルファの効果をもたらすことができます。

Z会がおすすめでない人の特徴

一方で、以下のような特徴を持つ人は、Z会以外の学習方法を検討した方が良いかもしれません。

- 強制力がないと勉強できない、受け身なタイプの人

「宿題を出されないとやらない」「誰かに言われないと机に向かえない」という人は、Z会の教材を溜め込んでしまう可能性が非常に高いです。手厚い管理や、厳しい進捗チェックがないと学習が続かない場合は、集団授業の塾や、個別指導塾の方が向いているでしょう。 - 疑問点をその場ですぐに解決したい人

わからないことがあると、すぐに質問して解決しないと不安で先に進めないという性格の人にとって、Z会の質問回答システムはもどかしく感じられるかもしれません。リアルタイムでの双方向コミュニケーションを重視する場合は、対面式の指導が受けられるサービスを選ぶのが賢明です。 - 仲間と切磋琢磨する環境でモチベーションが上がる人

一人で黙々と勉強するのが苦手で、周りにライバルがいることで「自分も頑張ろう」と奮起するタイプの人には、Z会の学習スタイルは孤独に感じられる可能性があります。クラス単位での授業や、自習室が完備された予備校など、仲間と競い合える環境の方が力を発揮できるでしょう。 - 基礎学力が著しく不足している人

Z会の教材は良質ですが、ある程度の基礎学力が定着していることを前提に作られている側面があります。中学レベルの復習が必要な段階や、学校の授業に全くついていけていない状況の場合、Z会の標準的な講座は難しすぎると感じるかもしれません。その場合は、より基礎的なレベルから始められる他の教材やサービスを検討するか、Z会の中でも基礎に特化した講座を選ぶ必要があります。

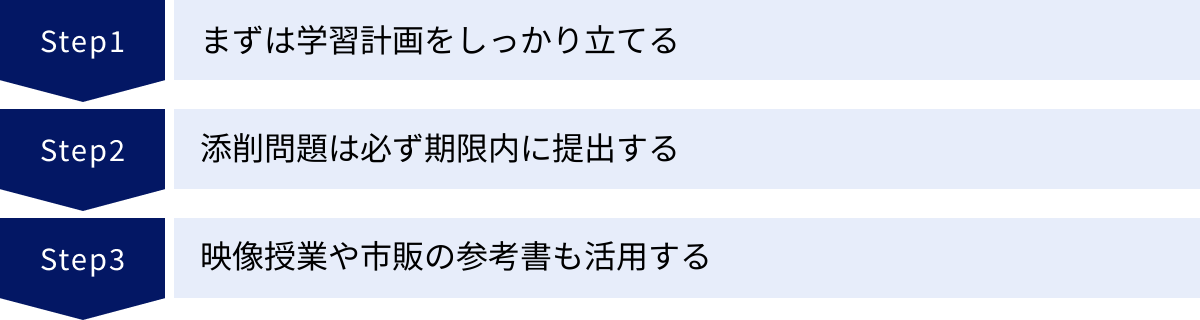

Z会だけで大学受験は可能?効果的な使い方3ステップ

多くの受験生が抱く「Z会だけで、本当に志望校に合格できるのか?」という疑問。結論から言えば、「本人の使い方次第で、Z会だけでも大学受験を突破することは十分に可能」です。ただし、そのためにはZ会の特性を理解し、その効果を最大限に引き出すための戦略的な活用が不可欠です。ここでは、Z会を「最強の受験ツール」に変えるための、効果的な使い方を3つのステップで解説します。

① まずは学習計画をしっかり立てる

Z会での成否を分ける最初の、そして最も重要なステップが「学習計画の立案」です。羅針盤なしに航海に出ても目的地にはたどり着けないのと同じで、無計画にZ会を始めても志望校合格というゴールには到達できません。

- 長期計画(年間計画)を立てる:

まずは、入試本番から逆算して、年間の大まかなロードマップを描きます。Z会のカリキュラムを参考にしながら、「夏休み前までに全教科の基礎を固める」「夏休みは苦手分野の克服と過去問演習に着手する」「秋からは共通テスト対策と二次試験対策を本格化させる」「冬休み以降は直前演習に集中する」といったように、時期ごとの目標を設定します。この時、高すぎる目標は立てず、現実的で達成可能な計画にすることが挫折しないためのポイントです。 - 中期計画(月間・週間計画)に落とし込む:

長期計画を達成するために、今月、そして今週何をすべきかを具体的にします。Z会から送られてくる教材の量や、添削問題の提出締切日を基準に、「今週は数学のテキストを〇ページから△ページまで進め、週末に添削問題を解く」「英語は毎日30分、単語学習と長文読解を1題ずつやる」といったように、科目ごとに具体的なタスクと所要時間を割り振ります。Z会が提供する学習カレンダーや、市販のスケジュール帳、スマートフォンのカレンダーアプリなどを活用して、計画を「見える化」しましょう。 - 短期計画(1日の計画)を立てる:

毎朝、あるいは前日の夜に、その日にやるべきことをリストアップします。これを「To-Doリスト」として書き出すことで、1日の学習がスムーズに始められます。学校の宿題や他の学習とのバランスも考慮し、無理のない計画を立てることが継続の秘訣です。計画通りにタスクを完了したら、リストにチェックを入れる作業は、小さな達成感を生み、モチベーション維持につながります。

計画は一度立てたら終わりではありません。模試の結果や学習の進捗状況に応じて、定期的に見直し、柔軟に修正していくことが重要です。このPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回すこと自体が、受験を乗り切るための重要なスキルとなります。

② 添削問題は必ず期限内に提出する

Z会の価値を最大限に引き出すための鍵は、添削指導をフル活用することにあります。そして、そのためには「添削問題は必ず期限内に提出する」というルールを自分に課すことが極めて重要です。

教材をただ解くだけでは、Z会の効果は半減してしまいます。自分の答案を客観的に評価してもらい、弱点を指摘してもらうというプロセスを経て、初めて思考力や記述力は磨かれていきます。提出が遅れると、学習のサイクルが乱れるだけでなく、返却された頃にはその問題に取り組んだ時の記憶が薄れてしまい、復習の効果が大きく下がってしまいます。

添削問題を効果的に活用するためのサイクルは以下の通りです。

- 提出: 期限を守って、全力で解いた答案を提出します。わからなくても、白紙で出すのではなく、自分がどこまで考えたのか、その思考の過程を答案に残すことが重要です。

- 返却・確認: 返却された答案を隅々まで読み込みます。点数だけでなく、赤ペンで書かれたコメントやアドバイスを熟読し、なぜ減点されたのか、どこが評価されたのかを正確に把握します。

- 分析・理解: 自分の解答と模範解答、そして添削指導の内容を比較分析します。どこで考え方を間違えたのか、どのような知識が不足していたのかを徹底的に分析し、「完全に理解した」と言える状態を目指します。

- 解き直し・定着: 理解した内容を定着させるため、必ずもう一度、何も見ずに問題を解き直します。完璧な答案を自力で作成できるようになったら、その問題から学ぶべきことは完全に自分のものになったと言えるでしょう。

この「提出→確認→分析→解き直し」というサイクルを毎回の添削問題で確立することができれば、学力は飛躍的に向上します。添削の提出を、学習のペースメーカーとして活用しましょう。

③ 映像授業や市販の参考書も活用する

「Z会だけで受験は可能か?」という問いに対し、より正確に答えるならば、「Z会を学習の『軸』としつつ、必要に応じて他のツールも柔軟に活用することで、合格の可能性はさらに高まる」となります。

Z会は素晴らしい教材ですが、万能ではありません。自分の弱点や学習スタイルに合わせて、他のツールを組み合わせる「ハイブリッド学習」を実践することで、より効率的で盤石な対策が可能になります。

- Z会の映像授業をフル活用する:

テキストだけでは理解が難しい分野(例えば、数学の複雑な概念や、物理の現象など)は、積極的に映像授業を活用しましょう。プロの講師による視覚的な解説は、理解を大いに助けてくれます。特に、本科や一部の専科には映像授業がセットになっていることが多いので、これを利用しない手はありません。 - 市販の参考書・問題集で補強する:

Z会の教材は思考力を問う良問が多いですが、一方で、知識の網羅性や基本的な問題の反復練習という点では、市販の参考書に軍配が上がる場合もあります。例えば、「英単語の暗記には単語帳を使いたい」「計算練習を大量にこなしたい」といったニーズがある場合は、目的に合った市販の教材を併用するのが効果的です。Z会で「思考の幹」を育て、市販の参考書で「知識の枝葉」を広げるというイメージです。 - 学校の授業や教材も大切にする:

Z会に集中するあまり、学校の授業をおろそかにするのは本末転倒です。学校の授業は、基礎学力を定着させる上で最も重要です。Z会での学習は、あくまで学校の授業内容を理解していることが前提となります。学校で配られる問題集やプリントも、良質なものが多いため、有効に活用しましょう。

Z会を絶対的なものと捉えるのではなく、数ある学習ツールの一つとして位置づけ、自分の目標達成のために最も効果的な組み合わせは何かを常に考える姿勢が、賢い受験戦略と言えるでしょう。

Z会と他の通信教育サービスを比較

大学受験向けの通信教育サービスはZ会だけではありません。ここでは、代表的な競合サービスである「進研ゼミ」と「スタディサプリ」を取り上げ、Z会との違いを比較します。それぞれの特徴を理解し、自分に最も合ったサービスを選ぶための参考にしてください。

※下記の情報は各サービスの一般的な特徴をまとめたものであり、コースや時期によって内容は異なります。詳細は各サービスの公式サイトをご確認ください。

Z会と進研ゼミの違い

Z会と進研ゼミ(ベネッセコーポレーション)は、どちらも長年の歴史を持つ通信教育の二大巨頭ですが、そのコンセプトやターゲット層には明確な違いがあります。

| 項目 | Z会 | 進研ゼミ(高校講座) |

|---|---|---|

| 主なターゲット層 | 難関大学を目指す中~上位層 | 幅広い学力層(基礎~上位層) |

| 教材のコンセプト | 思考力・記述力の養成を重視した、骨太でアカデミックな内容 | 学習習慣の定着と、基礎・基本の徹底理解を重視した、親しみやすい内容 |

| 教材の難易度 | やや高め~非常に高い | 標準的~やや高め |

| 添削指導 | 非常に丁寧で、解答プロセスを重視した指導が強み | 添削指導あり。モチベーションを上げる工夫が豊富 |

| デジタルコンテンツ | 映像授業や演習アプリなども充実 | キャラクターやゲーム感覚で学べる要素など、楽しく続けられる工夫が多い |

| 料金 | やや高め | 比較的安価 |

| 向いている人 | ・難関大学志望者 ・主体的に深く学びたい人 |

・学習習慣をつけたい人 ・学校の授業の予習復習をメインにしたい人 |

Z会が「大学教授も唸るような答案」を目指す職人気質な指導だとすれば、進研ゼミは「勉強が苦手な子も、まずは机に向かわせる」という面倒見の良い指導と言えるかもしれません。進研ゼミは、カラフルな誌面や、ご褒美ポイント制度など、学習を継続させるためのモチベーション設計に非常に長けています。一方、Z会は、シンプルながらも本質を突く教材で、自ら学ぶ意欲のある生徒の力を最大限に引き出すことに特化しています。

参照:株式会社ベネッセコーポレーション 進研ゼミ高校講座公式サイト

Z会とスタディサプリの違い

Z会が「教材+添削」を主軸とする伝統的な通信教育であるのに対し、スタディサプリ(リクルート)は「映像授業」を主軸とする、新しい形の教育サービスです。

| 項目 | Z会 | スタディサプリ |

|---|---|---|

| 学習のメイン | テキスト教材と添削指導 | 映像授業(見放題) |

| 学習スタイル | インプット(教材)とアウトプット(添削)のバランス型 | インプット(映像授業)中心 |

| 料金体系 | 講座ごとの課金制 | 月額定額制(ベーシックコースの場合) |

| 教材 | オリジナルの質の高いテキスト教材が付属 | 映像授業に対応したテキストを別途ダウンロード・購入 |

| 個別指導 | 添削指導という形で個別フィードバックあり | オプションで個別指導コーチが付くプランあり |

| 向いている人 | ・自分の手で問題を解き、記述力を高めたい人 ・アウトプットを重視する人 |

・自分のペースでどんどん先取り学習したい人 ・特定の分野だけを映像で効率よく学びたい人 |

Z会が「演習と添削を通して実践力を鍛える道場」だとすれば、スタディサプリは「超一流講師の授業をいつでもどこでも受けられる巨大な予備校」に例えられます。スタディサプリの最大の魅力は、圧倒的なコストパフォーマンスと、カリスマ講師陣による分かりやすい授業にあります。月額数千円で、小学校から大学受験までの全科目の授業が見放題になるため、基礎から学び直したい場合や、特定の単元だけをピンポイントで確認したい場合に非常に便利です。

Z会とスタディサプリは、互いに補完しあえる関係にあります。例えば、「普段の学習はZ会を軸に進め、わからない部分や苦手な分野をスタディサプリの映像授業で補う」という使い方は、非常に効果的なハイブリッド学習と言えるでしょう。

参照:株式会社リクルート スタディサプリ公式サイト

Z会の大学受験講座に関するよくある質問

最後に、Z会の大学受験講座を検討している方からよく寄せられる質問について、Q&A形式でお答えします。

Z会の教材は難しいですか?

A. 講座のレベルによりますが、全体的には「骨太で思考力を要する」教材です。

「Z会は難しい」というイメージは広く浸透していますが、それは必ずしも全ての講座に当てはまるわけではありません。Z会には、教科書レベルの基礎固めから、東大・京大レベルの最難関問題まで、非常に幅広いレベルの講座が用意されています。

したがって、自分の現在の学力と志望校のレベルに合った講座を正しく選択すれば、難しすぎてついていけないということはありません。

ただし、同じ「標準レベル」の講座であっても、他の通信教育や市販の参考書と比較すると、単なる暗記で解ける問題は少なく、一歩踏み込んだ思考を求める問題が多い傾向にあります。この「頭を使う」感覚を「難しい」と感じるか、「面白い」と感じるかが、Z会との相性を見極める一つのポイントになります。

不安な方は、まずは公式サイトから無料の資料請求を行い、同封されているお試し教材に実際に取り組んでみることを強くおすすめします。

塾や予備校との併用はできますか?

A. 可能です。実際に多くの方が、それぞれの長所を活かす形で併用しています。

Z会と塾・予備校の併用は、非常に効果的な学習戦略となり得ます。ただし、やみくもに併用すると、学習量が過多になり、消化不良を起こす可能性があるため、明確な目的意識を持って併用することが重要です。

効果的な併用パターンとしては、以下のような例が挙げられます。

- 得意科目と苦手科目で使い分ける: 「集団授業で全体のペースを掴みたい英語は予備校で、自分のペースでじっくり考えたい数学はZ会で」といったように、科目の特性や自分の得意・不得意に応じて使い分ける。

- インプットとアウトプットで使い分ける: 「知識のインプットは予備校の授業で行い、記述力などのアウトプットの訓練はZ会の添削指導で」という役割分担。

- 特定の目的のためにZ会を追加する: 「普段は塾に通っているが、志望校の小論文対策だけはZ会の専科講座を利用する」といった、ピンポイントでの活用。

併用する際は、学習全体のバランスを常に意識し、どちらの学習もおろそかにならないよう、綿密な学習計画を立てることが成功の鍵となります。

申し込み方法と支払い方法を教えてください

A. 申し込みは主にWebサイトから行い、支払い方法は複数から選択できます。

Z会の受講申し込みは、Z会公式サイトからのオンライン手続きが最も一般的で便利です。手続きの流れは以下の通りです。

- Z会公式サイトにアクセスし、「高校生・大学受験生向けコース」のページへ進む。

- 受講したい講座(本科・専科など)を選択する。

- 画面の案内に従って、受講者情報、保護者情報、支払い方法などを入力する。

- 申し込み内容を確認し、手続きを完了する。

申し込み手続きで不明な点があれば、電話での問い合わせも可能です。

支払い方法については、以下の方法が用意されていることが一般的です。(2024年6月時点)

- クレジットカード決済: 手続きが簡単で、すぐに利用を開始できます。

- コンビニエンスストア振込: 払込票が郵送されてくるので、コンビニのレジで支払います。

- 銀行振込/郵便払込: 指定の口座に振り込みます。

- 口座引落: 事前に手続きが必要ですが、毎月自動で引き落とされるため払い忘れの心配がありません。

支払いプランは、「毎月払い」の他に、割引が適用される「6カ月一括払い」「12カ月一括払い」も選択できます。長期間の受講を決めている場合は、一括払いの方がお得になります。

最新の情報や詳細については、必ずZ会公式サイトでご確認ください。

参照:株式会社Z会公式サイト

まとめ

この記事では、大学受験におけるZ会の効果について、その特徴、コースと料金、メリット・デメリット、効果的な活用法などを多角的に解説してきました。

Z会の大学受験講座は、90年以上の歴史に裏打ちされた質の高いオリジナル教材と、一人ひとりの思考プロセスに寄り添う丁寧な添削指導を最大の強みとしています。単なる知識の暗記ではなく、大学入試で真に求められる「思考力」「判断力」「表現力」を養いたいと考える受験生にとって、非常に強力な学習ツールとなり得ます。

時間や場所に縛られずに自分のペースで学習できるため、部活動と両立したい現役生や、近くに良質な予備校がない地方の受験生にも最適です。また、講座ラインナップが豊富なため、志望校のレベルや自分の学力に合わせたピンポイントでの対策が可能です。

一方で、その効果を最大限に引き出すためには、強制力のない環境で学習を継続できる高い自己管理能力とモチベーションが不可欠です。また、疑問点をその場で解決できない、ライバルの姿が見えにくいといった通信教育ならではのデメリットも存在します。

結論として、Z会は「誰にでも合う魔法の杖」ではありません。しかし、その特性を深く理解し、主体的に学習計画を立て、添削指導をフル活用できる生徒にとっては、志望校合格への最短ルートを照らし出す、この上なく頼もしいパートナーとなるでしょう。

もしあなたがZ会に少しでも興味を持ったなら、まずは公式サイトで無料の資料請求をしてみることをおすすめします。実際に教材に触れ、その質の高さを体感することが、自分に合った学習方法を見つけるための最も確実な第一歩となるはずです。