大学受験を控えた高校生やその保護者の方にとって、「調査書」という言葉は耳にする機会が多いでしょう。しかし、その具体的な内容や重要性、いつ誰がどのように作成し、合否にどう影響するのかまで詳しく理解している方は少ないかもしれません。調査書は、学力試験だけでは測れない受験生の多様な側面を大学に伝えるための非常に重要な公式書類です。特に、学校推薦型選抜や総合型選抜においては、その重要性は飛躍的に高まります。

この記事では、大学受験における調査書の役割から、記載される具体的な内容、合否への影響度、さらには評価を高めるための具体的なアクションプランまで、網羅的に解説します。調査書について正しく理解し、計画的に準備を進めることは、志望校合格への道を切り拓くための重要な鍵となります。高校1、2年生のうちから意識しておくべきポイントも多数紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

大学受験における調査書とは

大学受験のプロセスにおいて、調査書は出願時に高校から大学へ提出される、受験生の「公式なプロフィール」とも言える書類です。このセクションでは、調査書の基本的な定義、大学がなぜこの書類を必要とするのか、そしてよく混同されがちな「内申書」との違いについて詳しく掘り下げていきます。

高校での成績や活動を記録した公式書類

大学受験で用いられる調査書とは、生徒の高校3年間の学習成績や学校生活における様々な活動を記録した公的な文書です。これは学校教育法施行規則に基づいて作成されるものであり、単なる成績表のコピーではありません。在籍する(あるいは卒業した)高校が、その生徒の学業達成度や人物像を客観的に証明し、大学側に伝えるための重要な役割を担っています。

具体的には、各教科の成績を5段階で評価した「評定」や、それらを平均した「評定平均値」、部活動や生徒会活動といった特別活動の記録、出欠状況、取得した資格、そして担任の先生による所見(人物評価)などが詳細に記載されます。つまり、調査書は「高校生活の集大成」であり、ペーパーテストの結果だけでは見えてこない、受験生の多面的な能力や資質、人間性を伝えるための公式な推薦状とも言えるでしょう。

この書類は、高校の担任教師や進路指導担当の教師が、学校に保管されている公式記録(指導要録)を基に作成します。生徒自身が記入したり、内容を自由に変更したりすることはできません。その客観性と信頼性から、大学側は安心して選抜の資料として活用できるのです。

なぜ大学受験で調査書が必要なのか

大学側が受験生に調査書の提出を求めるのには、明確な理由があります。それは、学力試験だけでは評価しきれない、受験生の潜在的な能力や将来性、人間性を多角的・総合的に評価するためです。

近年の大学入試は、知識の量を問うだけでなく、「思考力・判断力・表現力」や「主体性・多様性・協働性」といった、いわゆる「学力の3要素」を重視する傾向が強まっています。大学は、入学後に学問を探求し、社会で活躍できる人材を求めています。そのためには、単に試験の点数が高いだけでなく、以下のような資質を持つ学生を求めています。

- 継続的な学習意欲と真面目さ:評定平均値や出欠の記録から、日々の学習にコツコツと取り組む姿勢や、真面目な生活態度を読み取ります。

- 主体性やリーダーシップ:生徒会活動や部活動での役職経験、学校行事での役割などから、自ら考えて行動する力や、集団をまとめる能力を評価します。

- 協働性や社会性:部活動や委員会活動、ボランティア活動の記録から、他者と協力して物事を成し遂げる力や、社会に貢献しようとする意識を確認します。

- 知的好奇心や探究心:資格・検定の取得状況や、担任の所見欄に書かれた授業態度などから、特定の分野に対する強い関心や、自ら学びを深めようとする姿勢を評価します。

大学は、これらの情報を調査書から読み解き、自校の教育理念や求める学生像(アドミッション・ポリシー)と受験生がどれだけ合致しているかを判断します。特に、学校推薦型選抜や総合型選抜のように、学力試験の比重が低い、あるいは課されない入試方式では、調査書が合否を決定づける極めて重要な要素となります。

一般選抜においても、ボーダーライン上に複数の受験生が並んだ際の合否判定の参考にされたり、面接試験がある場合には質問の材料として活用されたりするなど、その役割は決して小さくありません。調査書は、受験生がどのような高校生活を送り、どのような強みを持っているのかを具体的に伝えるための、強力なアピール材料なのです。

内申書との違い

「調査書」と似た言葉に「内申書(ないしんしょ)」があります。この二つの言葉は、しばしば同じ意味で使われることもありますが、厳密には使われる場面が異なります。

- 内申書(正式名称:調査書):主に高校受験の際に、中学校が作成して高等学校に提出する書類を指す呼称として一般的に使われます。

- 調査書:主に大学受験の際に、高等学校が作成して大学に提出する書類の正式名称です。

つまり、大学受験の文脈で使われるのは「調査書」が正式です。高校受験を経験した人にとっては「内申書」という言葉のほうが馴染み深いかもしれませんが、指し示している書類の役割や基本的な構成は非常に似ています。どちらも、在学中の成績や活動、生活態度などを記録し、進学先の選抜資料として用いるための公式文書という点では共通しています。

記載内容においても、教科の評定、特別活動、出欠の記録、所見といった主要な項目は重なります。ただし、大学受験用の調査書の方が、より詳細な活動内容(例えば、探究活動の成果や取得資格など)が記載されたり、評定平均値の算出方法が大学受験向けに標準化されていたりする場合があります。

結論として、大学受験においては「調査書」という名称を正しく理解し、その内容と重要性を把握しておくことが大切です。もし誰かと話す際に「内申書」という言葉が出てきても、「大学受験でいうところの調査書のことだな」と理解すれば問題ありません。

調査書に記載される主な内容

調査書には、受験生の高校3年間が凝縮されています。大学側は、この一枚の書類から受験生の様々な側面を読み取ろうとします。ここでは、調査書に記載される具体的な項目を一つひとつ分解し、それぞれがどのような意味を持つのか、大学にどう評価されるのかを詳しく解説します。

| 記載項目 | 主な内容 | 大学側が評価するポイント |

|---|---|---|

| 個人情報 | 氏名、生年月日、住所、在籍高校名など | 本人確認のための基本情報 |

| 各教科の学習の記録 | 各教科の評定(5段階)、修得単位数、全体の評定平均値 | 基礎学力、学習への真摯な態度、得意・不得意分野、知的好奇心 |

| 特別活動の記録 | 部活動、生徒会・委員会活動、ボランティア、学校行事など | 主体性、協働性、リーダーシップ、責任感、社会性、継続性 |

| 指導上参考となる諸事項 | 担任による所見(学習・行動特性、長所、進路希望など) | 客観的な人物像、潜在能力、学習意欲、人間性、将来性 |

| 出欠の記録 | 学年ごとの授業日数、欠席日数、遅刻・早退回数、欠席理由 | 自己管理能力、学習習慣、健康状態、真面目さ、生活態度 |

| 取得資格・検定 | 英語検定、漢字検定、TOEFL/IELTS、情報処理系資格など | 主体的な学習意欲、特定分野への関心・能力、目標達成能力 |

| 健康状態 | 特記事項(既往症、アレルギーなど) | 修学上の配慮の必要性の有無 |

氏名や住所などの個人情報

調査書の冒頭には、氏名、生年月日、性別、現住所、保護者氏名、そして在籍(または出身)高校の名称・所在地といった、受験生を特定するための基本的な個人情報が記載されます。これらは事務的な確認事項であり、この部分が直接合否の評価に影響することはありません。ただし、出願書類との照合に使われるため、正確であることが大前提となります。

各教科の学習の記録(評定平均)

調査書の中で最も重要視される項目の一つが、「各教科の学習の記録」です。ここには、高校で履修したすべての教科について、学年ごとの成績が5段階評価で示された「評定」と、取得した「単位数」が記載されます。そして、これらの評定を基に算出された「学習成績の状況(全体の評定平均値)」が明記されます。

- 評定:一般的に、定期テストの点数だけでなく、授業への参加態度、提出物、小テストの結果などを総合的に加味して、5段階(5・4・3・2・1)で評価されます。5が最も高く、1が最も低い評価です。

- 評定平均値:高校1年生から3年生の1学期(または前期)までの全教科の評定を合計し、その教科数で割った平均値です。小数点第2位以下を四捨五入し、例えば「4.3」のように小数点第1位までで表されます。

大学側は、この評定平均値から受験生の基礎的な学力レベルと、日々の学習に対する真摯な姿勢を読み取ります。高い評定平均は、特定の科目だけでなく、幅広い教科に対してコツコツと努力を続けてきた証拠と見なされます。また、特定の教科(例えば、志望学部に関連する理系科目や語学科目)の評定が突出して高い場合は、その分野への強い関心や適性のアピールにも繋がります。学力試験のような一発勝負とは異なり、高校生活を通じた継続的な努力が評価されるのが、この項目の最大の特徴です。

特別活動の記録

学業成績と並んで、受験生の人物像を伝える上で重要なのが「特別活動の記録」です。ここでは、ホームルーム活動や生徒会活動、学校行事、そして部活動などが記録されます。これらの活動への取り組み方から、大学側は受験生の主体性や協働性、リーダーシップといった資質を評価します。

部活動

部活動の記録欄には、所属していた部活動名、活動期間、役職(部長、副部長、会計など)、そして大会の成績やコンクールでの入賞歴などが記載されます。重要なのは、単に所属していたという事実だけでなく、「どのように活動に取り組んだか」です。

例えば、「3年間同じ部活動を続けた」という事実は、継続力や忍耐力の証明になります。「部長としてチームをまとめた」経験は、リーダーシップと責任感の表れです。「全国大会に出場した」という実績は、高い目標に向かって努力し、結果を出す能力があることを示します。たとえ輝かしい実績がなくても、練習に真摯に取り組んだ姿勢や、チームのために果たした役割などは、面接などでアピールできる貴重な経験となります。

生徒会活動・委員会活動

生徒会での役職(会長、副会長、書記など)や、文化祭実行委員会、図書委員会といった各種委員会での活動も、調査書に記載される重要な項目です。これらの活動は、学校という組織の中で、自ら課題を見つけ、仲間と協力しながら解決していく能力をアピールする絶好の機会です。

生徒会長や委員長といった役職に就いた経験は、リーダーシップや企画力、調整能力の高さを示す強力な材料となります。役職に就いていなくても、例えば「文化祭で新しい企画を提案し、実現に向けて中心的な役割を果たした」といった具体的なエピソードがあれば、主体性や行動力を高く評価されるでしょう。

ボランティア活動など

校内活動だけでなく、校外でのボランティア活動や地域の清掃活動、社会貢献活動なども記載の対象となります。これらの活動は、社会性や奉仕の精神、公共心といった人間性を評価する上で参考にされます。

定期的に地域の児童施設で学習支援を行った経験や、大規模なイベントでボランティアスタッフとして活動した経験などは、他者や社会のために行動できる人物であることを示します。これらの活動は、大学が掲げる「社会に貢献できる人材の育成」という目標とも合致するため、好意的に受け止められる傾向があります。

指導上参考となる諸事項(所見)

「指導上参考となる諸事項」は、一般的に「所見欄」と呼ばれ、担任の先生が文章で生徒の人物像を記述する欄です。ここには、客観的なデータだけでは伝わらない、生徒の個性や長所、学習面や行動面での特筆すべき点、進路に対する考え方などが具体的に書かれます。

例えば、「知的好奇心が旺盛で、授業中も積極的に質問し、休み時間には発展的な内容についてよく質問に来る」「文化祭ではクラスのリーダーとして意見の異なる生徒たちの間に入り、粘り強く調整役を果たしたことで、企画を成功に導いた」といった具体的な記述は、受験生の人物像を生き生きと大学側に伝えます。

この所見欄は、いわば「担任の先生からの推薦文」であり、その内容は合否に少なからず影響を与えます。日頃から授業に真剣に取り組み、先生と良好な関係を築いておくことが、ここにポジティブな内容を書いてもらうための鍵となります。

出欠の記録

高校3年間の「出欠の記録」も調査書の重要な項目です。学年ごとに、年間の総授業日数に対して「欠席日数」「遅刻回数」「早退回数」が正確に記載されます。一見、些細なことに思えるかもしれませんが、大学側はここから受験生の学習習慣や自己管理能力、健康状態を推測します。

欠席日数が極端に多い場合、「学習習慣が身についていないのではないか」「大学入学後も、きちんと授業に出席できるだろうか」といった懸念を持たれる可能性があります。特に理由の記載がない「無断欠席」は、自己管理能力の欠如や不真面目さと見なされ、厳しい評価を受けることがあるため注意が必要です。

もちろん、病気や怪我による入院、家庭の事情(忌引など)といった正当な理由がある場合は、その旨が「備考」欄などに記載され、配慮されます。遅刻や早退も、回数が多すぎると生活態度の乱れを疑われる可能性があるため、日頃から規則正しい生活を心がけることが重要です。

取得した資格や検定

在学中に取得した実用英語技能検定(英検)、TOEFL、TOEIC、日本漢字能力検定(漢検)、各種情報処理系の資格、簿記検定なども調査書に記載できます。これらは、教科の評定だけでは示しきれない、特定の分野における能力や、主体的な学習意欲を客観的に証明するための強力な武器となります。

特に、志望する学部・学科に関連する資格は高く評価されます。例えば、国際関係の学部を志望するなら英検準1級以上や高いTOEFLスコア、経済・商学部なら簿記2級、情報科学系の学部ならITパスポートや基本情報技術者試験などが良いアピールになります。資格取得は、目標を設定し、それに向かって努力できる計画性や実行力の証明にもなります。

健康状態に関する記録

調査書には、健康状態に関する特記事項を記載する欄もあります。ここには、修学上特別な配慮が必要となるような既往症や障がい、アレルギーなどについて記載されます。この項目は、合否を判断するためというよりも、入学後に大学側が学生に対して適切なサポートを行うための情報として利用されるのが主目的です。したがって、ここに記載があること自体が、直ちに不利益になることは通常ありません。むしろ、正直に申告しておくことで、入学後の学生生活を円滑に送るための配慮を受けやすくなります。

調査書は合否にどれくらい影響するのか

調査書が大学受験において重要であることは間違いありませんが、その影響度は入試方式によって大きく異なります。学校推薦型選抜や総合型選抜では合否を左右する決定的な要因となる一方、一般選抜ではその役割が変わってきます。ここでは、各入試方式における調査書の具体的な影響度と、特に重要視される「評定平均」や「欠席日数」が合否に与えるインパクトについて深掘りしていきます。

学校推薦型・総合型選抜では特に重要視される

学校推薦型選抜(旧・推薦入試)や総合型選抜(旧・AO入試)において、調査書は合否判定の根幹をなす最重要書類と言っても過言ではありません。これらの入試方式は、学力試験の点数だけで合否を決めるのではなく、出願書類(調査書、志望理由書、活動報告書など)、小論文、面接などを通じて、受験生の能力や意欲、人間性を多角的・総合的に評価することを目的としています。

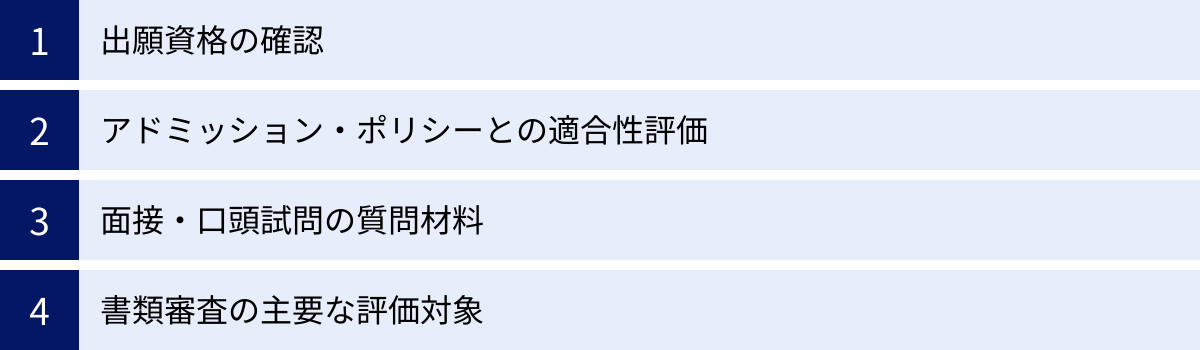

その中でも調査書は、受験生の高校3年間の客観的な記録であり、他の提出書類の信憑性を裏付ける土台となります。大学側は調査書から、以下のような点を重点的に評価します。

- 出願資格の確認:多くの学校推薦型選抜では、「全体の評定平均値が4.0以上」といった出願資格が設けられています。この基準をクリアしていなければ、そもそも出願することすらできません。調査書は、この第一関門を突破しているかを確認するための必須書類です。

- アドミッション・ポリシーとの適合性評価:大学はそれぞれ「どのような学生に来てほしいか」というアドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)を定めています。調査書に記載された成績、特別活動、所見などを見ることで、大学側は受験生が自分たちの求める人物像とどれだけ合致しているかを判断します。例えば、「主体的に行動できる人材」を求める大学であれば、生徒会活動や部活動でのリーダー経験が高く評価されるでしょう。

- 面接・口頭試問の質問材料:面接官は、調査書の内容を基に質問を組み立てることが非常に多いです。例えば、「部活動で部長を務めたそうですが、一番大変だったことは何ですか?」「英語の評定が高いですが、どのような勉強をしましたか?」といった質問を通して、書類に書かれた内容の深掘りを行い、受験生の思考力やコミュニケーション能力、人間性を直接確認します。

- 書類審査の主要な評価対象:書類審査だけで一次選考が行われる場合、調査書の内容が点数化され、そのスコアが合否を大きく左右します。評定平均の高さはもちろん、課外活動での実績や取得資格などが加点要素となることもあります。

このように、学校推薦型・総合型選抜を目指す受験生にとって、日々の学業や課外活動に真摯に取り組み、調査書の内容を充実させることは、合格に向けた最も重要な戦略となります。

一般選抜における調査書の役割

一方、学力試験の結果が合否の主軸となる一般選抜(旧・一般入試)では、調査書の扱いはどうなるのでしょうか。従来、一般選抜では「調査書は参考程度」と言われることが多く、実際にその影響力は限定的でした。しかし、近年の大学入試改革の流れの中で、一般選抜においても調査書の重要性は徐々に高まっています。

文部科学省は、大学入試において「学力の3要素(知識・技能、思考力・判断力・表現力、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度)」を多面的・総合的に評価することを推進しています。この方針を受け、一般選抜でも調査書をより積極的に活用しようとする大学が増えているのです。

一般選抜における調査書の主な役割は以下の通りです。

- ボーダーライン上の合否判定:学力試験の点数が全く同じ受験生が、合格ライン上に複数人並んだ場合、どちらを合格させるかの判断材料として調査書が用いられることがあります。この際、評定平均が高い、課外活動で優れた実績がある、欠席日数が少ないといった点が有利に働く可能性があります。最後の1点を争う厳しい競争において、調査書の内容が明暗を分けることもあり得るのです。

- 面接試験の参考資料:医学部や教育学部、一部の私立大学の一般選抜では、学力試験に加えて面接が課されることがあります。この場合、面接官の手元には調査書が用意されており、学校推薦型・総合型選抜と同様に、記載内容に基づいた質問がなされます。

- 調査書の点数化:ごく一部の大学では、一般選抜においても調査書の内容を点数化し、学力試験の得点と合算して合否を判定する方式を導入しています。例えば、評定平均値に応じて段階的に点数を与えたり、特筆すべき活動記録に加点したりします。このような大学を志望する場合は、一般選抜であっても調査書対策が不可欠です。

このように、一般選抜が第一志望であっても、調査書をおろそかにするのは得策ではありません。「万が一の時のための保険」として、また「自分の努力を証明する追加のアピール材料」として、高い評価を得られる調査書を目指す価値は十分にあると言えるでしょう。

評定平均の重要性

調査書の各項目の中でも、特に「評定平均」は合否に直接的な影響を与えることが多い要素です。

学校推薦型選抜においては、前述の通り、評定平均が出願資格そのものになるケースがほとんどです。特に、高校ごとに推薦枠が限られている指定校推薦では、校内選考を勝ち抜くための最重要指標となります。わずか0.1ポイントの差で、希望する大学の推薦枠を逃すことも珍しくありません。

総合型選抜でも、明確な数値基準がなくとも、評定平均は学業への取り組み姿勢を示す客観的な指標として極めて重視されます。評定平均が高いことは、大学での専門的な学びに対応できるだけの基礎学力と学習習慣が身についていることの強力な証明となります。

一般選抜においても、評定平均の高さは「真面目にコツコツ努力できる生徒」というポジティブな印象を与えます。直接的な加点がない場合でも、ボーダーライン上での判定や面接官の心証に良い影響を与える可能性があります。

欠席日数が合否に与える影響

欠席日数も、大学側が注意深く見るポイントです。明確に「欠席〇日以上は不合格」という基準が公表されているわけではありませんが、一般的な目安は存在します。

一般的に、年間の欠席日数が10日を超えると、その理由について面接などで質問される可能性が出てきます。特に3年間での合計欠席日数が30日を超えてくると、多くの大学で慎重な評価がなされる傾向にあります。

最も重要なのは「欠席の理由」です。病気療養や入院、家庭の事情といったやむを得ない理由であれば、調査書の備考欄にその旨が記載され、大学側も十分に配慮してくれます。しかし、特に理由のない「無断欠席」が多い場合は、自己管理能力や学習意欲の欠如と見なされ、著しく低い評価を受けるリスクがあります。

大学は、入学後にきちんと授業に出席し、学業を継続してくれる学生を求めています。高校時代の出欠状況は、その学生の基本的な生活態度や責任感を測るための重要なバロメーターなのです。遅刻や早退も同様で、回数が多いと「時間にルーズ」「生活リズムが乱れている」といったマイナスの印象を与えかねません。健康上の理由などがない限り、無断欠席や遅刻は絶対に避けるべきです。

調査書の発行準備と入手方法

調査書は、受験生自身が作成するものではなく、高校に発行を依頼する必要があります。いざ出願という時に慌てないよう、誰がいつ作成し、どのように依頼すればよいのか、その手順と注意点を正確に把握しておくことが極めて重要です。ここでは、調査書の発行に関する実務的なプロセスを詳しく解説します。

誰がいつ作成するのか

調査書を作成するのは、在籍している(または卒業した)高等学校の先生です。具体的には、生徒のことを最もよく理解している担任の先生が中心となり、進路指導担当の先生や教務部の先生と連携しながら作成作業を進めるのが一般的です。生徒や保護者が内容を記入したり、修正を加えたりすることは一切できません。

作成の元となるデータは、学校が公式に保管している「指導要録」です。指導要録には、入学から卒業までの成績、出欠記録、特別活動の記録などが継続的に記録されており、調査書はこの情報を基に作成されます。

作成されるタイミングは、高校3年生の2学期(または前期)までの成績や活動記録が固まった後になります。通常、3学期(または後期)の成績は含まれません。生徒からの発行依頼を受け、出願時期に合わせて、高校側で作成・印刷・封入という作業が行われます。多くの生徒の書類を同時に準備するため、作成にはある程度の時間が必要となることを理解しておく必要があります。

発行を依頼する時期の目安

調査書の発行を依頼するタイミングは非常に重要です。先生方の負担を考慮し、かつ自分の出願スケジュールに支障が出ないように、計画的に行動する必要があります。

理想的な依頼時期は、出願締切日の1ヶ月前です。遅くとも、締切日の2〜3週間前には必ず依頼を済ませておきましょう。

多くの高校では、3年生の秋頃(9月〜10月)になると、進路指導の一環として調査書の発行に関する説明会や、希望調査が行われます。学校側から一括して申請を受け付ける期間が設けられることも多いので、まずは学校からのアナウンスに注意を払い、指定された手続きに従うのが基本です。

もし、総合型選抜などで早い時期(例えば9月〜10月)に出願が必要な場合は、夏休み前や夏休み明けすぐに担任の先生に相談し、発行スケジュールの見通しを確認しておくことが賢明です。「出願締切の数日前に慌ててお願いする」といった事態は、先生に多大な迷惑をかけるだけでなく、発行が間に合わないリスクもあるため、絶対に避けなければなりません。

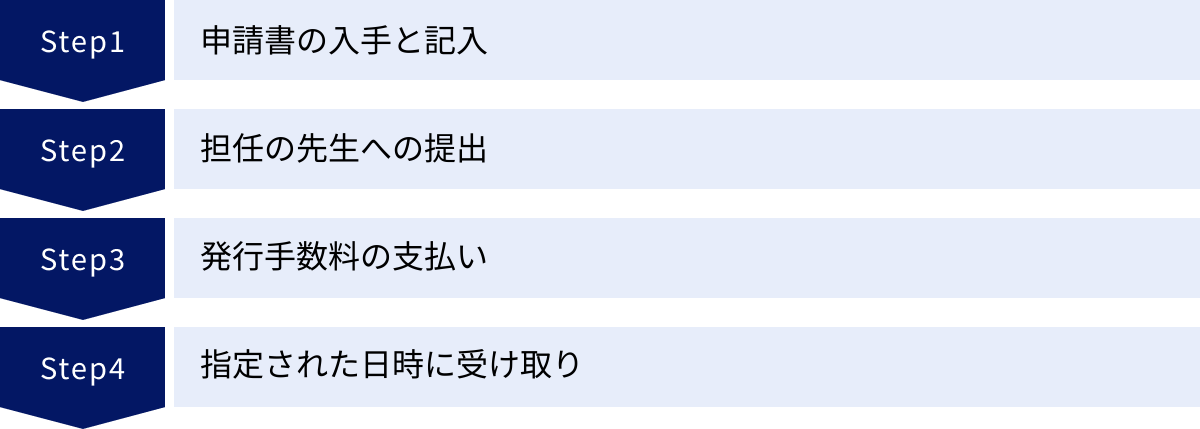

高校の先生に発行を依頼する手順

調査書の発行依頼の具体的な手順は高校によって多少異なりますが、一般的には以下のような流れで進みます。

- 申請書の入手と記入

高校の事務室や進路指導室で、所定の「調査書発行願(申請書)」を受け取ります。申請書には、氏名、クラス、受験する大学・学部・学科名、必要な枚数などを正確に記入します。受験校が複数ある場合は、すべてリストアップする必要があります。 - 担任の先生への提出

記入した申請書を、担任の先生に提出します。この際、口頭でも「〇〇大学と△△大学の受験用に、調査書を合計2通お願いします」と伝え、認識の齟齬がないようにすると、より確実です。 - 発行手数料の支払い

調査書の発行には、1通あたり200円〜500円程度の手数料がかかるのが一般的です。申請書を提出した後、または書類の受け取り時に、学校の事務室で手数料を支払います。料金や支払い方法は学校によって異なるため、事前に確認しておきましょう。 - 指定された日時に受け取り

申請してから発行までには、通常1週間〜2週間程度の時間がかかります。先生から指定された日時に、再度、事務室や進路指導室へ受け取りに行きます。受け取った際は、宛名や枚数に間違いがないか、その場で確認しましょう。

この一連の流れをスムーズに進めるためにも、自分の受験スケジュール(出願期間)を正確に把握し、早めに行動を開始することが何よりも大切です。

依頼する際の注意点

調査書の発行を依頼する際には、いくつか注意すべき点があります。これらを押さえておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

必要な枚数を確認する

調査書は、出願する大学・学部・学科ごとに1通ずつ必要です。例えば、同じ大学内でも学部が異なれば、それぞれに1通必要になる場合があります。募集要項をよく確認し、自分が受験するすべての大学・学部の数を正確に数え、必要な枚数を割り出しましょう。

また、万が一の紛失や、急な出願先の追加に備えて、実際に必要な枚数よりも1〜2枚多めに予備を申請しておくことを強くお勧めします。後から追加で1枚だけ発行してもらうのは、先生にとっても自分にとっても手間がかかります。

余裕を持ったスケジュールで依頼する

前述の通り、先生方は多くの生徒の調査書を同時に作成します。特に、大学入学共通テスト後や私立大学の出願が集中する1月は、進路指導室が非常に多忙になります。自分の都合だけを考えず、先生方の作業時間を十分に確保できるよう、最大限余裕を持ったスケジュールで依頼するのがマナーです。早めの依頼は、丁寧な調査書を作成してもらうための気配りでもあります。

発行手数料を確認する

発行手数料は、高校や自治体によって異なります。公立高校か私立高校かによっても差がある場合があります。必要な金額を事前に事務室の窓口や学校のウェブサイトで確認し、お釣りのないように準備しておくとスムーズです。

調査書は絶対に開封しない(厳封)

高校から受け取った調査書は、「厳封(げんぷう)」という状態で渡されます。厳封とは、封筒に封がされ、その上から「緘(かん)」や「〆」の印、あるいは学校印が押されている状態を指します。これは、第三者(特に受験生本人)による改ざんを防ぎ、書類の客観性と信頼性を担保するための非常に重要な措置です。

大学側は、この厳封がされた状態の調査書のみを公式な書類として受け付けます。したがって、受験生は受け取った調査書の封筒を絶対に開封してはいけません。中身が気になったとしても、決して開けないでください。もし誤って開封してしまった場合、その調査書は無効となり、大学に提出できなくなります。

万が一、封筒を破ってしまったり、開封してしまったりした場合は、すぐに正直に高校の担任の先生や事務室に連絡し、事情を説明して再発行を依頼する必要があります。再発行には時間も手数料もかかるため、取り扱いには細心の注意を払いましょう。

浪人生(既卒生)が調査書を入手する方法

高校を卒業した浪人生(既卒生)も、大学受験の際には調査書が必要です。現役生とは手続きが少し異なるため、その方法を事前に確認しておくことが大切です。ここでは、既卒生が調査書を入手する具体的な手順と、有効期限に関する注意点を解説します。

出身高校に連絡して発行を依頼する

浪人生(既卒生)が調査書を入手する場合、依頼先は卒業した出身高校になります。卒業してから年数が経っていても、学校には指導要録が保管されているため、発行してもらうことが可能です。

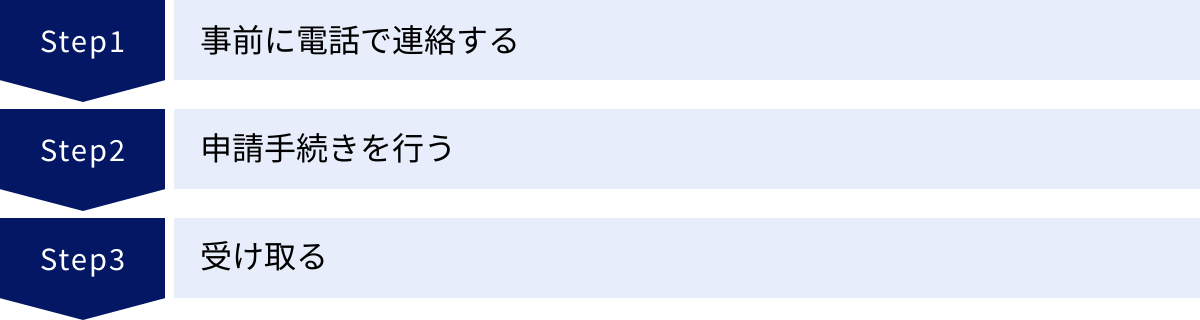

具体的な手続きは以下の通りです。

- 事前に電話で連絡する

まずは、出身高校の事務室に電話をかけ、「卒業生の〇〇(氏名)ですが、大学受験のために調査書の発行をお願いしたいです」と伝えます。この時、卒業年度や在籍時のクラス・担任名などを伝えると、話がスムーズに進みます。電話で、発行に必要な手続き(来校が必要か、郵送での申請が可能か)、必要な持ち物、発行にかかる日数、手数料などを確認しましょう。 - 申請手続きを行う

学校の方針に従って申請手続きを進めます。- 来校する場合:指定された日時に高校の事務室を訪れ、申請書を記入します。その際、本人確認のための身分証明書(運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど)が必ず必要になります。発行手数料も持参しましょう。

- 郵送で申請する場合:高校のウェブサイトなどから申請書をダウンロードして印刷・記入し、身分証明書のコピー、発行手数料(定額小為替などで支払うことが多い)、そして切手を貼った返信用封筒を同封して、高校の事務室宛に郵送します。

- 受け取る

来校申請の場合は、後日改めて受け取りに行くか、郵送してもらうことになります。郵送申請の場合は、後日、指定した住所に調査書が送られてきます。

卒業後は先生方も異動している可能性があるため、まずは事務室に連絡するのが確実です。発行には現役生の場合よりも時間がかかることがあるため、出願スケジュールを逆算し、1ヶ月以上の余裕を持って早めに連絡・申請することをお勧めします。

調査書の有効期限について

調査書そのものに、法律で定められた有効期限は存在しません。しかし、大学側が募集要項で「発行から3ヶ月以内のものを有効とする」といった独自の規定を設けている場合があります。

したがって、前年度の受験時に発行してもらった調査書を、今年の受験で使い回すことは基本的にできません。必ず、その年の受験シーズンに合わせて、改めて出身高校に発行を依頼する必要があります。出願前には、志望するすべての大学の募集要項を熟読し、調査書の有効期限に関する規定がないかを確認してください。

なお、高校が調査書を発行できる根拠となる「指導要録」には、学校教育法施行規則によって保存期間が定められています。成績や単位修得に関する記録などの「学籍に関する記録」の保存期間は20年間、特別活動の記録や所見といった「指導に関する記録」の保存期間は5年間です。

このため、卒業後5年以内であれば、現役生とほぼ同じ内容の調査書が発行されます。卒業後5年を超えて20年以内だと、「指導に関する記録」が破棄されているため、成績と単位修得状況のみが記載された調査書(または「卒業証明書」と「成績証明書」)が発行されることになります。大学側もその点は理解しているため、卒業年数に応じた書類で問題なく出願できます。

(参照:e-Gov法令検索 学校教育法施行規則)

今からできる!調査書の評価を高めるためのポイント

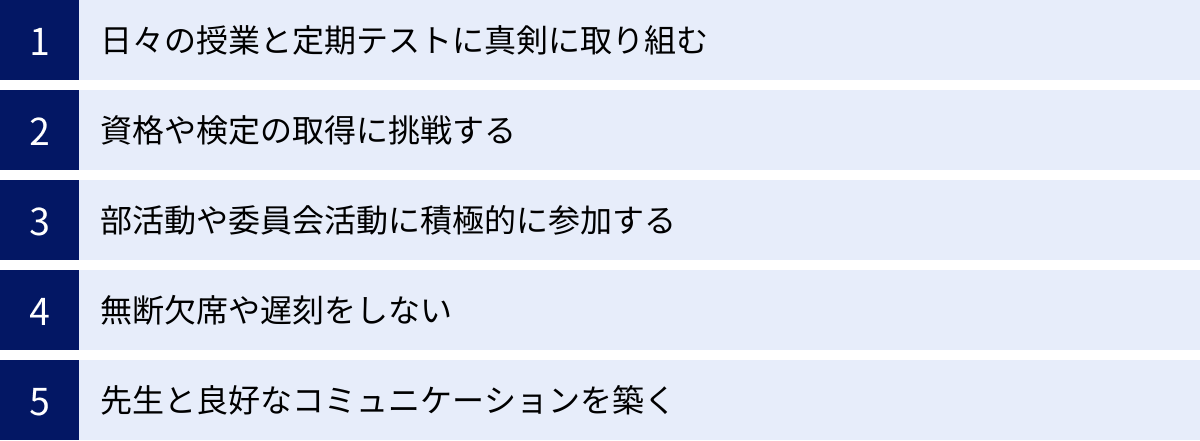

調査書の内容は、高校3年間の学校生活の積み重ねそのものです。一夜漬けで評価を上げることはできません。しかし、高校1年生や2年生のうちから意識して行動することで、3年生になった時に自信を持って提出できる調査書を作り上げることが可能です。ここでは、調査書の評価を総合的に高めるための5つの具体的なポイントを紹介します。

日々の授業と定期テストに真剣に取り組む

調査書の評価の根幹をなすのは、何と言っても「評定平均」です。これを向上させるためには、日々の地道な努力が不可欠です。

まず、毎回の授業に集中して臨みましょう。ただ座って聞いているだけでなく、先生の話の要点をノートにまとめ、疑問点があれば積極的に質問することが大切です。授業への参加意欲や態度は、目に見えない形で評価に加味されています。先生方は、熱心な生徒のことをよく覚えているものです。

そして、定期テストで高得点を取ることは、評定を上げるための最も直接的な方法です。テスト直前に慌てて勉強するのではなく、普段から予習・復習の習慣をつけ、計画的にテスト勉強を進めましょう。苦手科目から逃げずに、基礎から着実に取り組む姿勢が、全体の評定平均を底上げします。提出物を期限内に丁寧仕上げて出す、小テストで満点を目指すといった、一つひとつの小さな積み重ねが、最終的に大きな評価となって返ってきます。

資格や検定の取得に挑戦する

学業成績に加えて、自分の強みを客観的に示すことができるのが資格や検定です。これらは、教科の学習だけでは測れない能力や、主体的に学ぶ姿勢をアピールするための絶好の機会となります。

闇雲に何でも受けるのではなく、自分の興味・関心や、将来進みたいと考えている学部・学科に関連するものを選ぶのが効果的です。

- 国際系・語学系の学部を目指すなら:実用英語技能検定(英検)、TOEFL iBT、IELTSなどのスコアアップを目指しましょう。英検2級以上、できれば準1級を取得すると、多くの大学で高く評価されたり、入試で優遇措置を受けられたりします。

- 経済・商学系の学部を目指すなら:日本商工会議所簿記検定(日商簿記)やファイナンシャル・プランニング技能検定(FP)などがおすすめです。

- 情報系の学部を目指すなら:ITパスポート試験や基本情報技術者試験に挑戦すると、専門分野への適性を示すことができます。

これらの資格取得には、計画的な学習が必要です。高校1、2年生のうちから目標を設定し、長期的な視点で勉強を進めていきましょう。合格という結果は、目標達成能力の証明にもなります。

部活動や委員会活動に積極的に参加する

部活動や生徒会、委員会活動は、学力だけではない「人間力」を育み、アピールする場です。大学側は、これらの活動を通して、受験生の協働性、リーダーシップ、責任感、継続性などを見ています。

ただ所属するだけでなく、その中でどのような役割を果たしたかが重要です。例えば、部長やキャプテン、委員長といった役職に挑戦すれば、リーダーシップや調整能力を養うことができます。役職に就かなくても、「大会に向けてチームの課題を分析し、新しい練習方法を提案した」「文化祭でクラスの企画を成功させるために、率先して準備に取り組んだ」といった主体的な行動は高く評価されます。

また、一つの活動を3年間続けることは、それ自体が継続力と忍耐力の証明になります。困難なことがあっても投げ出さずにやり遂げた経験は、大きな自信とアピールポイントになるでしょう。

無断欠席や遅刻をしない

調査書における「出欠の記録」は、受験生の基本的な生活態度と自己管理能力を示すバロメーターです。無断欠席や遅刻が多いと、「不真面目」「自己管理ができない」といったマイナスの印象を与えかねません。

まずは、規則正しい生活リズムを確立し、日々の体調管理を徹底することが基本です。夜更かしを避けて十分な睡眠時間を確保し、朝食をしっかり食べるなど、健康的な生活を心がけましょう。

万が一、体調不良などで学校を休む場合は、必ず保護者から学校に連絡を入れてもらうなど、所定の手続きを踏むことが重要です。「無断欠席」という記録を残さないようにしてください。時間を守る、決められたルールに従うといった社会人としての基本的な規律を高校生のうちから身につけておくことは、調査書の評価を高めるだけでなく、将来のためにも非常に大切です。

先生と良好なコミュニケーションを築く

調査書の「指導上参考となる諸事項(所見)」は、担任の先生によって書かれます。この欄に、自分の長所や努力を具体的に記述してもらうためには、日頃から先生と良好な関係を築いておくことが欠かせません。

これは、媚を売るということではありません。授業でわからないことがあれば積極的に質問に行く、進路について相談する、学校生活での悩みを聞いてもらうなど、自分のことを先生に知ってもらうためのコミュニケーションを大切にするということです。

先生方は、生徒一人ひとりのことをよく見ていますが、内心で考えていることまですべてを把握しているわけではありません。「将来〇〇という夢があるので、△△大学で学びたいと思っています」「部活動でこんな目標を立てて頑張っています」といった自分の考えや熱意を言葉にして伝えることで、先生はあなたのことをより深く理解し、所見欄で応援してくれるような記述をしてくれる可能性が高まります。あなたの頑張りを最も近くで見ている先生を、最大の味方につけましょう。

大学受験の調査書に関するよくある質問

ここまで調査書の重要性や評価を高めるポイントについて解説してきましたが、まだ細かな疑問が残っている方もいるかもしれません。このセクションでは、受験生から寄せられることの多い、調査書に関する代表的な質問とその回答をまとめました。

評定平均の計算方法は?

評定平均(正式名称:学習成績の状況)は、高校生活における学業成績を客観的な数値で示したものです。その計算方法は、基本的に全国共通ですが、算出対象となる期間が高校によって若干異なる場合があります。

一般的な計算方法は以下の通りです。

評定平均 = (高校1年生から高校3年生の1学期または前期までに履修した全教科の評定の合計) ÷ (同期間の履修全教科数)

- 評定:通知表に記載されている5段階評価(5, 4, 3, 2, 1)の数字です。

- 対象期間:多くの高校では、高校1年生の1学期から、調査書作成の直前である高校3年生の1学期(または前期)までの成績が対象となります。3年生の2学期以降の成績は含まれないのが一般的です。

- 対象教科:音楽、美術、保健体育、家庭科といった、いわゆる副教科もすべて含めた、履修したすべての教科が計算の対象となります。

例えば、対象期間内に履修した教科が30教科あり、その評定の合計が129だった場合、計算式は「129 ÷ 30 = 4.3」となり、この生徒の評定平均は4.3となります。

ただし、学校によっては算出期間が異なるケースも稀にあります。自分の正確な評定平均を知りたい場合は、担任の先生や進路指導の先生に確認するのが最も確実です。

調査書が不要な大学や入試方式はある?

はい、一部の大学や入試方式では、調査書の提出が不要な場合があります。

具体的には、以下のようなケースが考えられます。

- 大学入学共通テストの成績のみで合否を判定する入試方式:国公立大学の前期日程などで、個別学力検査(2次試験)を課さず、共通テストの得点だけで合否を決める場合、調査書が不要なことがあります。

- 一部の私立大学の一般選抜:学力試験の成績のみで判定する方針を採っている大学・学部では、出願書類として調査書を求めないことがあります。

- 資格・検定試験のスコアを利用する入試:特定の英語資格試験のスコアなどを出願資格とし、それと学力試験で合否を決めるような特殊な入試方式でも、不要な場合があります。

しかし、これらはあくまで例外的なケースです。現状では、国公立・私立を問わず、学校推薦型・総合型選抜はもちろん、一般選抜においても、多くの大学・学部で調査書の提出が必須となっています。

「調査書は不要だろう」と安易に自己判断せず、必ず志望する大学の最新の募集要項を隅々まで確認し、「提出書類」の欄に「調査書」または「調査書等」という記載があるかどうかをチェックしてください。

調査書の内容を自分で確認できる?

原則として、受験生本人が出願前に調査書の中身を見ることはできません。

高校から受け取る調査書は「厳封」されており、開封すると無効になってしまうためです。これは、調査書が客観性を担保された公的な証明書であり、本人が内容を改ざんしたり、有利な情報だけを伝えたりすることを防ぐための措置です。大学側も、開封されていないことを前提にその内容を信頼しています。

ただし、調査書に何が書かれるかを全く知ることができないわけではありません。

- 評定や欠席日数:これまでの通知表や成績表を見れば、自分の評定平均や出欠状況はおおよそ把握できます。

- 特別活動や資格:自分が取り組んできた活動や取得した資格は、当然ながら自分自身が一番よく知っています。

- 所見:担任の先生との日頃のコミュニケーションを通じて、先生が自分のことをどう評価しているかはある程度推測できるでしょう。

法律上、個人情報保護の観点から本人による情報の開示請求は可能ですが、受験手続きの過程で内容を確認する目的での開示は一般的ではありません。調査書の内容は、これまでの自分の高校生活の鏡だと考え、自信を持って提出できるように日々の生活を送ることが大切です。

海外の高校を卒業した場合の調査書はどうなる?

海外の高等学校を卒業した、または卒業見込みの生徒が日本の大学を受験する場合、日本の高校生が提出する調査書の代わりとなる書類が必要になります。

一般的には、卒業した(または在籍している)海外の高校が発行する以下の書類を提出します。

- 成績証明書(Transcript):日本の調査書の「各教科の学習の記録」に相当します。

- 卒業証明書(DiplomaまたはCertificate of Graduation)または卒業見込み証明書

これらの書類は、通常は英語などの外国語で書かれているため、大学によっては、日本語訳の添付を求められることがあります。翻訳は、公的な翻訳機関や、高校の先生、あるいは自分で翻訳した上で、その内容が原文と相違ないことを証明する書類(翻訳証明)を添付する必要があるなど、大学によってルールが異なります。

また、評価システム(GPAの計算方法など)が日本と異なるため、大学所定のフォーマットに成績を転記して提出するよう指示される場合もあります。

海外の高校から受験する場合は、できるだけ早い段階で志望大学の入試課や国際交流センターに直接問い合わせ、必要書類とその要件(翻訳の要不要、証明の方法など)を正確に確認することが不可欠です。国によって教育制度が異なるため、個別に対応を確認する必要があります。

まとめ:調査書は計画的な準備が合格への鍵

本記事では、大学受験における調査書の役割、記載内容、合否への影響、そして評価を高めるための具体的な方法について、多角的に解説してきました。

調査書は、単なる成績証明書ではありません。それは、学力試験の点数だけでは決して表現しきれない、あなたの高校3年間の努力、成長、そして人間性を、志望大学に伝えるための極めて重要な公式文書です。日々の授業への真摯な取り組み、部活動や委員会活動で発揮したリーダーシップ、資格取得に向けた主体的な学び、そして規則正しい生活態度。これらすべてが調査書の内容を形作り、あなたの魅力を伝える強力なメッセージとなります。

特に、学校推薦型選抜や総合型選抜を目指す受験生にとって、調査書は合否を直接左右する生命線です。出願資格となる評定平均の基準をクリアすることはもちろん、アドミッション・ポリシーに合致した人物であることを示すためのアピール材料として、最大限に活用しなければなりません。また、一般選抜が本命の受験生にとっても、ボーダーライン上での逆転や、面接での好印象に繋がる可能性があり、決して軽視できるものではありません。

調査書の評価は、高校3年生になってから急に上げられるものではなく、高校1年生からの日々の積み重ねによって決まります。この記事で紹介した「授業とテストに真剣に取り組む」「資格や検定に挑戦する」「課外活動に積極的に参加する」「無断欠席や遅刻をしない」「先生と良好な関係を築く」といったポイントを、ぜひ今日から実践してみてください。

そして、出願時には、余裕を持ったスケジュールで高校に発行を依頼し、受け取った厳封の調査書を大切に扱うこと。浪人生の方も、早めに卒業校に連絡を取ること。こうした実務的な準備も、受験をスムーズに進める上で不可欠です。

大学受験は、未来への大きな一歩です。計画的な準備で充実した内容の調査書を用意することは、志望校合格という目標を達成するための、確かな礎となるでしょう。あなたの高校生活での頑張りが、調査書を通じて正当に評価され、希望の進路に繋がることを心から願っています。