現代社会において、すべての子どもたちが等しく学びの機会を得て、その可能性を最大限に伸ばしていくことは、非常に重要な課題です。しかし、家庭の経済状況、心身の発達の特性、学校生活への適応の難しさなど、様々な理由から学習に困難を抱える子どもたちが少なくありません。そうした子どもたち一人ひとりに寄り添い、学びのサポートを行うのが「学習支援」です。

学習支援は、単に学校の勉強の遅れを取り戻すことだけを目的とするものではありません。子どもたちが安心して過ごせる居場所を提供し、学習習慣を身につけ、成功体験を積むことで自己肯定感を育み、ひいては将来的な社会的自立へとつなげていく、包括的な取り組みです。

この記事では、「学習支援」という言葉を初めて耳にした方から、ご自身の子どもに合った支援を探している保護者の方、さらには学習支援の活動に関わりたいと考えている方まで、幅広い読者に向けて、学習支援の全体像を網羅的に解説します。学習支援の目的や背景、対象となる子どもたち、具体的な支援内容、利用できる場所やサービスの種類、そして支援を選ぶ際のポイントまで、詳しく掘り下げていきます。この記事を通じて、学習支援への理解を深め、子どもたちの未来を支えるための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。

目次

学習支援とは

学習支援とは、様々な理由により学習に困難を抱える子どもたちに対して、個々の状況やニーズに合わせて行われる学習面・心理面でのサポート全般を指します。一般的にイメージされる学習塾や家庭教師のように学力向上を主目的とするものから、安心できる居場所の提供や生活習慣の確立、社会性の育成までを含む、非常に幅広い概念です。

この支援の根底にあるのは、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されることなく、健やかに成長し、自らの可能性を追求できる社会を目指すという理念です。経済的な格差が教育格差に直結しやすい現代において、学習支援は教育の機会均等を保障するための重要なセーフティネットとしての役割を担っています。

学習支援の目的

学習支援の目的は多岐にわたりますが、大きく分けると「学力・学習習慣の形成」「心理的・社会的な成長」「将来的な自立」の3つに集約できます。

第一の目的は、基礎学力の定着と学習習慣の確立です。学校の授業についていけない、宿題が一人でできないといったつまずきは、学習意欲の低下や自己肯定感の喪失につながります。学習支援では、子ども一人ひとりの理解度に合わせて、必要であれば小学校低学年の内容まで遡って丁寧に学び直しを行います。わからないことが「わかる」に変わる体験を積み重ねることで、子どもは学ぶ楽しさを再発見し、自信を取り戻します。また、毎日決まった時間に机に向かう、計画的に宿題をこなすといった学習習慣を身につけることは、目先の学力向上だけでなく、中学、高校、そしてその先の人生において自律的に学び続けるための重要な土台となります。

第二の目的は、子どもの心理的・社会的な成長を促すことです。多くの学習支援の場は、家庭や学校とは異なる「第三の居場所(サードプレイス)」としての機能を持っています。そこでは、競争や評価から解放された環境で、支援者が子どものありのままを受け入れ、共感的に関わります。このような安心できる人間関係の中で、子どもは自己肯定感を育み、精神的な安定を得られます。さらに、他の子どもたちや様々なバックグラウンドを持つ大人(ボランティアなど)と交流する中で、コミュニケーション能力や協調性といった社会性を自然な形で身につけていくことができます。

そして、これらの目的の先にある最終的なゴールが、子どもの将来的な社会的・経済的自立です。基礎学力と学習習慣は、高校進学や大学進学、さらには就職といった将来の選択肢を広げるためのパスポートとなります。また、学習支援を通じて育まれた自己肯定感や社会性は、困難な状況に直面した際に乗り越える力(レジリエンス)や、他者と協力して社会を生き抜く力となります。学習支援は、子どもが自分自身の力で未来を切り拓いていくための「生きる力」そのものを育む営みであると言えるでしょう。

学習支援が必要とされる背景

なぜ今、これほどまでに学習支援の必要性が叫ばれているのでしょうか。その背景には、現代社会が抱える複合的な課題が存在します。

家庭の経済的な事情

学習支援が必要とされる最も大きな背景の一つが、子どもの貧困問題とそれに伴う教育格差の拡大です。日本の「子どもの貧困率(相対的貧困)」は、長年にわたり社会問題として指摘されています。相対的貧困とは、その国の所得の中央値の半分に満たない所得で暮らす人々の割合を示す指標です。

家庭が経済的に困窮していると、子どもたちの学習環境に様々な影響が及びます。例えば、学習塾や習い事に通わせる経済的な余裕がない、参考書や問題集を十分に買い与えられない、パソコンやインターネット環境が整っていないといった状況が考えられます。また、保護者が長時間労働で多忙なため、子どもの宿題を見たり、学習の相談に乗ったりする時間を確保できないケースも少なくありません。

こうした学習機会や文化資本(家庭内での会話の量や語彙、読書習慣、美術館や博物館に行くなどの文化的体験)の格差は、子どもの学力や語彙力、学習意力に直接的な影響を与え、やがては進学率や将来の所得の差につながっていきます。この貧困の世代間連鎖を断ち切るために、無料または低額で質の高い学びの機会を提供する学習支援は、極めて重要な役割を担っています。

子どもの発達の特性

近年、発達障害(自閉スペクトラム症:ASD、注意欠如・多動症:ADHD、限局性学習症:LD)や、その傾向がある「グレーゾーン」と診断される子どもたちが増加しています。文部科学省の調査でも、通常の学級に在籍する小中学生のうち、発達障害の可能性があり特別な教育的支援を必要とする児童生徒の割合は増加傾向にあることが示されています。(参照:文部科学省「通常の学級に在籍する特別な教育的支援を必要とする児童生徒に関する調査結果について」)

発達に特性のある子どもたちは、得意なことと苦手なことの差が大きく、一人ひとり異なる学びのスタイルを持っています。例えば、ADHDの特性がある子どもは集中力を持続させることが難しかったり、LDの特性がある子どもは文字の読み書きや計算が極端に苦手だったりすることがあります。

学校の画一的な一斉授業では、こうした個別のニーズに十分に対応することが難しい場合があります。その結果、本人の努力不足だと誤解されたり、授業についていけず学習意欲を失ってしまったりするケースが少なくありません。個別の学習計画を立て、その子の特性に合わせた教材や指導法(例:視覚的な情報を多く取り入れる、課題を細かくスモールステップに分けるなど)を提供する学習支援は、発達に特性のある子どもたちが自分のペースで学び、能力を最大限に発揮するために不可欠な存在です。

不登校や学校への不適応

学習支援が求められるもう一つの大きな背景として、不登校や学校への不適応に悩む子どもの増加が挙げられます。文部科学省の調査によると、小・中学校における不登校児童生徒数は年々増加しており、深刻な状況が続いています。(参照:文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果の概要」)

不登校の原因は、いじめ、友人関係のトラブル、教員との関係、学業不振、家庭環境の変化など、極めて多様で複雑です。学校に行けない状況が続くと、学習の遅れはもちろんのこと、生活リズムの乱れ、社会との接点の喪失、自己肯定感の低下といった二次的な問題も生じやすくなります。

このような子どもたちにとって、学習支援の場は、学習の遅れを取り戻すだけでなく、安心して過ごせる「居場所」としての意味を持ちます。プレッシャーの少ない環境で、自分のペースで学習に取り組んだり、支援者や他の子どもたちと関わったりする中で、少しずつ自信とエネルギーを回復していくことができます。そして、それが再登校や、高校進学、就職といった次のステップに進むための足がかりとなるのです。学習支援は、学校という単一のレールから外れてしまった子どもたちに、多様な学びの選択肢と社会とのつながりを再構築する機会を提供する、重要な役割を果たしています。

学習支援の対象となる子ども

学習支援は、特定の子どもたちだけを対象とするものではありません。学びに関して何らかの困難や障壁を感じている、すべての子どもたちが対象となり得ます。ここでは、特に学習支援を必要とすることが多い子どもたちの類型について、それぞれが抱える具体的な状況と共に詳しく解説します。

経済的に困窮している家庭の子ども

前述の通り、家庭の経済状況は子どもの学習環境に大きな影響を及ぼします。経済的に困窮している家庭の子どもたちは、学習支援の最も重要な対象の一つです。ここでの「困窮」とは、生活保護世帯や児童扶養手当受給世帯といった明確な基準がある場合だけでなく、所得が相対的貧困ラインを下回るなど、経済的に厳しい状況にあるすべての家庭が含まれます。

これらの家庭の子どもたちは、以下のような困難に直面しがちです。

- 塾や習い事に通えない: 周囲の友人たちが塾に通って学力を補強している中で、自分だけがその機会を得られないことは、学力格差だけでなく、疎外感や劣等感にもつながります。

- 教材や学習環境の不足: 参考書や問題集、辞書といった学習に必要なツールを自由に購入できなかったり、自宅に静かに勉強できるスペースがなかったりします。近年では、オンライン学習の普及に伴い、パソコンや安定したインターネット回線の有無も新たな格差を生んでいます。

- 文化的な体験の不足: 保護者の経済的・時間的余裕のなさから、博物館や美術館、コンサート、旅行といった多様な文化体験の機会が少なくなりがちです。こうした体験は、子どもの知的好奇心や語彙力、感性を育む上で重要ですが、その機会が乏しいと、学校の授業内容への理解にも影響が出ることがあります。

- 保護者からのサポート不足: 保護者が生活のためにダブルワークなどで多忙を極めている場合、子どもの学習の様子を見たり、精神的なサポートをしたりする余裕がなくなってしまうことがあります。

これらの困難は、子どもの自己責任では決してありません。学習支援は、こうした環境要因によって生じる教育の機会不平等を是正し、すべての子どもに等しく学びのスタートラインを保障するという社会的な使命を帯びています。

発達障害やグレーゾーンの子ども

発達障害(ASD, ADHD, LDなど)の診断を受けている子どもや、診断はないもののその傾向が見られる「グレーゾーン」の子どもたちも、学習支援を強く必要としています。彼らが抱える学習上の困難は、本人の「怠け」や「努力不足」ではなく、脳機能の特性に起因するものです。

- 自閉スペクトラム症(ASD)の子ども: 対人関係やコミュニケーションに困難を抱えやすく、集団での学習にストレスを感じることがあります。また、特定の分野に強い興味やこだわりを示す一方で、興味のないことには注意を向けるのが難しい場合があります。学習支援では、静かで落ち着いた環境を提供したり、本人の興味関心と学習内容を結びつけたりする工夫が有効です。

- 注意欠如・多動症(ADHD)の子ども: 不注意(集中力が続かない、忘れ物が多い)、多動性(じっとしていられない)、衝動性(思いつくとすぐ行動してしまう)といった特性があります。長時間の授業に集中することが難しいため、学習支援では、課題を短く区切る、タイマーを使って時間を区切る、体を動かす時間を取り入れるなどの配慮が求められます。

- 限局性学習症(LD)の子ども: 全般的な知的発達に遅れはないものの、「読む」「書く」「計算する」といった特定の能力の習得と使用に著しい困難を示します。例えば、文字が歪んで見えたり、文章をスムーズに音読できなかったりします。学習支援では、音声教材やタブレット端末の読み上げ機能を使ったり、マス目の大きなノートを使ったりするなど、個々の特性に応じた代替的な学習方法を提供することが不可欠です。

「グレーゾーン」の子どもたちは、発達障害の診断基準を完全には満たさないため、公的な福祉サービス(例:放課後等デイサービス)の対象になりにくく、支援の狭間に置かれがちです。しかし、学習面や生活面で困難を抱えていることに変わりはありません。診断の有無にかかわらず、一人ひとりの困難さに寄り添い、個別最適なサポートを提供することが、学習支援の重要な役割となります。

不登校の子ども

学校に行けない、または行きたくても行けない不登校の子どもたちにとって、学習支援の場は生命線ともいえる存在です。不登校になると、まず学習の遅れが深刻な問題となります。授業を受けられない日々が続くと、わからないことが雪だるま式に増えていき、ますます学校に戻る意欲を失ってしまうという悪循環に陥りがちです。

しかし、不登校の子どもが抱える問題は学習面だけではありません。

- 生活リズムの乱れ: 昼夜逆転など、生活リズムが不規則になりがちです。

- 社会との断絶: 学校という社会集団から離れることで、他者との交流が極端に減り、孤立感を深めることがあります。

- 自己肯定感の低下: 「学校に行けない自分はダメだ」という自己否定の感情に苛まれる子どもは少なくありません。

学習支援の場は、こうした複合的な課題に対応する多面的な機能を持っています。まず、学習の遅れを取り戻すことで、子どもは自信を回復し、将来への希望を持つことができます。また、決まった時間に通うことで、生活リズムを取り戻すきっかけにもなります。そして何より、そこが安心して自分をさらけ出せる「居場所」であること、支援者や仲間が自分の存在を認めてくれることが、傷ついた自己肯定感を癒し、再び社会とつながるためのエネルギーを充電する上で不可欠なのです。学習支援は、不登校の子どもにとって、学びの場であると同時に、心の安全基地となるのです。

外国にルーツのある子ども

グローバル化の進展に伴い、日本で暮らす外国にルーツを持つ子どもたちも増えています。彼らもまた、特有の困難から学習支援を必要としています。最大の障壁は「言葉の壁」です。

日常会話がある程度できても、学習で使われる「教科学習言語(CALP)」の習得には時間がかかります。「例えば」「しかし」「〜に基づいて」といった抽象的な思考を支える言葉や、理科や社会の専門用語がわからないと、授業内容を理解することは困難です。

また、言葉だけでなく、日本の学校文化(掃除の時間、部活動、先輩・後輩の関係など)に馴染めず、孤立してしまうこともあります。さらに、アイデンティティの揺らぎ(自分は何者なのか)や、家庭と学校で使う言語や文化が違うことによる葛藤を抱える子どももいます。

こうした子どもたちへの学習支援では、日本語そのものを教える日本語指導(JSL)と、各教科の学習サポートを並行して行う必要があります。必要に応じて、子どもの母語がわかる支援者がサポートに入ったり、母語を保持しながら日本語を学ぶ「バイリンガル教育」の視点を取り入れたりすることも重要です。彼らが日本の社会に適応し、かつ自らのルーツに誇りを持てるように支援することは、多文化共生社会を実現する上でも大きな意味を持ちます。

学習への意欲が低い子ども

特定の背景があるわけではなくても、何らかの理由で学習への意欲を失ってしまっている子どもたちも、学習支援の対象です。学習意欲の低下は、多くの場合、「わからない」というつまずきの体験の積み重ねから始まります。

一度つまずくと、その後の授業内容が理解できなくなり、「どうせやっても無駄だ」という無力感を学習してしまいます。成功体験が少ないため、「自分は勉強ができない人間だ」というネガティブな自己イメージが定着し、自己肯定感が低下します。こうなると、勉強から逃避するようになり、ますます学力が低下するという悪循環に陥ります。

このような子どもたちへの学習支援で最も大切なのは、小さな成功体験をスモールステップで積み重ねさせることです。「これならできる」という簡単な課題から始め、支援者が「できたね!」「すごい!」と具体的に褒めることで、子どもは達成感と有能感を味わいます。この「やればできる」という感覚(自己効力感)が、次の課題に挑戦する意欲(内発的動機づけ)を引き出します。

学習支援は、単に知識を教え込む場ではありません。子どもが本来持っている「知りたい」「わかりたい」という好奇心や学習意欲を再燃させ、自ら学ぶ喜びを取り戻させるための「伴走者」としての役割を果たすのです。

学習支援の具体的な内容

学習支援と一言で言っても、その内容は多岐にわたります。子どもの学力や特性、家庭環境など、一人ひとりのニーズに応じて、様々な支援が柔軟に組み合わされます。ここでは、学習支援の現場で提供されている具体的な内容について、学習面から生活面、心理面まで幅広く解説します。

基礎学力の定着と学習習慣の確立

学習支援の最も中核となる活動が、基礎学力の定着と、それを支える学習習慣の確立です。特に、学習につまずきを抱える子どもの多くは、現在の学年で学ぶ内容以前に、過去のどこかの段階で理解が不十分なままになっています。

そのため、支援の第一歩は、どこでつまずいているのかを丁寧に見極めることから始まります。例えば、中学生の分数の計算ができない場合、その原因が小学校で習う通分や約分の理解不足にあるかもしれません。支援者は、簡単なアセスメント(評価)を通じてつまずきの根本原因を探り、必要であれば学年を遡って「学び直し」のサポートを行います。これは「リメディアル教育」とも呼ばれ、個別指導が中心となる学習支援の得意分野です。

学び直しと並行して重要なのが、学習習慣の確立です。家で全く勉強する習慣がない子どもに対して、いきなり「毎日1時間勉強しなさい」と言っても続きません。そこで、以下のようなスモールステップで習慣化を促します。

- 計画の可視化: 子どもと一緒に、1週間の学習計画表を作成します。「月曜日は学校の宿題の漢字練習」「火曜日は算数のプリント1枚」のように、具体的で達成可能な目標を立てます。

- 時間の固定: 「夕食後すぐ」「お風呂に入る前」など、毎日の生活リズムの中に学習時間を組み込み、ルーティン化します。

- 環境の整備: テレビやスマートフォンなどの誘惑が少ない、集中できる学習スペースを家庭内に作るためのアドバイスを保護者に行います。

- 記録とフィードバック: できたことカレンダーなどを用意し、目標を達成できたらシールを貼るなど、努力を可視化します。支援者は、「今週は毎日できたね!」と具体的に褒め、モチベーションを維持します。

このように、無理のない範囲で「できた」という体験を積み重ねることで、自律的に学習に取り組む姿勢を育んでいくことが、この支援の目的です。

学校の授業の補習や宿題のサポート

日々の学校生活と連携したサポートも、学習支援の重要な役割です。具体的には、学校の授業でわからなかった部分の補習や、毎日の宿題のサポートが挙げられます。

学校の授業は一斉形式で進むため、一度わからなくなると質問するタイミングを逃し、そのまま放置されてしまうことが少なくありません。学習支援の場では、マンツーマンや少人数で対応するため、「先生、この問題がわかりません」と気軽に質問できる雰囲気があります。支援者は、学校の教科書やワークを使いながら、子どもが理解できるまで根気強く説明します。

また、宿題のサポートも非常に重要です。特に、家庭で保護者のサポートを得にくい子どもにとって、宿題は大きな負担となります。学習支援の場で宿題を終わらせる習慣をつけることで、子どもは家庭で安心して過ごす時間を確保でき、保護者の負担も軽減されます。単に答えを教えるのではなく、ヒントを与えながら子ども自身に考えさせ、自力で問題を解く力を養うことが大切です。

こうした日々の地道なサポートを通じて、子どもは学校の授業への理解が深まり、「授業がわかる」という実感から、学校生活そのものへの前向きな気持ちを取り戻していくことができます。

高校受験・大学受験などの進路相談

学習支援は、小中学生だけでなく、その先の進路を見据えたサポートも行います。特に、高校受験や大学受験は、子どもの将来を大きく左右する重要なライフイベントであり、手厚い支援が求められます。

進路相談では、単に学力レベルに合った学校を紹介するだけではありません。

- 自己理解の促進: 子どもとの対話を通じて、その子の興味・関心、得意なこと、将来の夢などを引き出し、自己理解を深める手伝いをします。

- 情報提供: 全日制高校だけでなく、定時制、通信制、専門学校、高等専門学校、就職など、多様な進路の選択肢について情報を提供します。それぞれのメリット・デメリットを丁寧に説明し、子ども自身が主体的に進路を選べるように支援します。

- 経済的な情報の提供: 経済的に困難を抱える家庭には、奨学金制度(給付型・貸与型)、授業料減免制度、高等職業訓練促進給付金など、利用可能な公的制度について具体的な情報を提供し、申請手続きのサポートを行うこともあります。

- 受験対策: 志望校が決まれば、過去問題の演習や面接練習など、具体的な受験対策を行います。

子どもの可能性を最大限に引き出し、一人ひとりの希望や状況に合った未来への扉を開くこと。これが進路支援の目指すゴールです。

コミュニケーション能力の向上支援(SSTなど)

学習支援では、学力だけでなく、社会で生きていく上で不可欠なコミュニケーション能力やソーシャルスキルの育成も重視されます。その代表的な手法が「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」です。

SSTとは、社会生活を送る上で必要な技能を、具体的な場面を設定したロールプレイング(役割演技)などを通じて練習し、習得していくプログラムです。例えば、以下のようなテーマでトレーニングを行います。

- 挨拶の仕方

- 友達の輪への入り方

- わからないことを質問する方法

- 上手に断る方法

- 自分の気持ち(嬉しい、悲しい、怒りなど)を言葉で伝える方法

- 相手の話を上手に聞く方法(傾聴)

SSTだけでなく、ボードゲームやスポーツ、料理などの集団活動の中でも、子どもたちは自然な形で他者と関わるスキルを学びます。ルールを守る、順番を待つ、協力して何かを成し遂げる、意見が対立したときに話し合う、といった経験は、すべてが貴重な社会性の学びの場となります。安心して失敗できる環境の中で練習を重ねることで、子どもは対人関係における自信をつけ、学校や地域社会での円滑なコミュニケーションにつなげていくことができます。

安心できる居場所の提供と精神的なサポート

学習支援のすべての活動の土台となるのが、その場が子どもにとって「安心できる居場所」であることです。家庭や学校で様々なストレスや困難を抱える子どもたちにとって、ありのままでいられる、評価されない、無条件に受け入れられる空間の存在は計り知れない価値を持ちます。

支援者は、教える「先生」である前に、子どもの気持ちに寄り添う「伴走者」であることが求められます。

- 傾聴と受容: 子どもの話を否定せずに最後まで聴き、「そう感じたんだね」とその気持ちを受け止める姿勢(受容・共感)が基本です。

- ラポールの形成: 雑談や一緒に遊ぶ時間を通じて、子どもとの間に信頼関係(ラポール)を築きます。信頼できる大人の存在は、子どもの自己肯定感を支える大きな力となります。

- ポジティブなフィードバック: 結果だけでなく、努力の過程を認め、具体的に褒めることで、子どものやる気を引き出します。

このように、学習支援の場は、子どもが心のエネルギーを充電するための安全基地としての役割を果たします。精神的に安定して初めて、子どもは新たな学びに挑戦する意欲を持つことができるのです。

保護者へのサポート

子どもの成長には、家庭との連携が不可欠です。そのため、多くの学習支援では、子ども本人だけでなく、保護者へのサポートにも力を入れています。

- 情報共有と連携: 子どもの学習支援の場での様子や成長した点などを定期的に保護者に伝え、家庭での様子をヒアリングすることで、一体となって子どもを支える体制を築きます。

- ペアレント・トレーニング: 子どもへの効果的な関わり方(褒め方、指示の出し方など)を学ぶプログラムを提供することもあります。

- 保護者の悩み相談: 保護者自身が抱える子育ての悩みや不安、経済的な問題などについて相談に応じ、話を聞くだけでなく、必要に応じて専門の相談機関や利用可能な福祉制度につなぐ役割も担います。

子どもを取り巻く環境全体に働きかけ、家庭ごと支援する視点を持つことが、子どもの健やかな成長を支える上で極めて重要です。

学習支援を受けられる場所やサービスの種類

学習支援を提供している主体は、公的機関から民間の団体まで様々です。それぞれに特徴や対象、費用などが異なるため、ニーズに合わせて適切な場所を選ぶことが重要です。ここでは、代表的な学習支援の場所やサービスの種類を、公的機関と民間団体に分けて紹介します。

| 種類 | 主な実施主体 | 対象者の例 | 費用の目安 | 内容の特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 公的機関による支援 | ||||

| 自治体の学習支援事業 | 市区町村 | 生活困窮世帯の子ども | 無料 | 学習支援、居場所提供、進路相談など包括的 |

| 放課後等デイサービス | 指定事業者(社会福祉法人など) | 障害のある子ども(受給者証が必要) | 所得に応じた負担(原則1割) | 療育、SST、学習支援、預かり |

| 教育支援センター | 教育委員会 | 不登校の子ども | 無料 | 学習支援、カウンセリング、集団活動、学校復帰支援 |

| スクールソーシャルワーカー | 教育委員会(学校に配置) | 環境上の課題を抱える子ども | 無料 | 支援機関へのつなぎ、家庭訪問、関係機関との連携 |

| 民間団体による支援 | ||||

| NPO法人・ボランティア団体 | NPO、地域団体 | 様々(経済的困窮、不登校など) | 無料~低額 | 子ども食堂、無料塾、フリースペースなど多様 |

| フリースクール | NPO、株式会社など | 主に不登校の子ども | 有料(月額3~5万円程度が中心) | 独自の教育方針、体験活動、個別学習 |

| 学習塾・家庭教師 | 株式会社、個人 | 学力向上を目指す子ども全般 | 有料(高額な場合も) | 教科指導中心、受験対策、多様なコース |

公的機関による支援

公的機関による支援は、国や自治体が法律に基づいて実施しているもので、多くは無料または低額で利用できるのが特徴です。

自治体の学習支援事業

生活困窮者自立支援法に基づき、全国の自治体(都道府県、市、福祉事務所を設置する町村)が実施している事業です。主な対象は、生活保護世帯や児童扶養手当受給世帯など、経済的に困難を抱える家庭の子どもです。

内容は、単なる学習指導にとどまらず、食事の提供、団らんの場の提供、進路相談、保護者への支援など、包括的なサポートを行うことが多く、「地域の子どもの居場所」としての役割を担っています。大学生や地域住民がボランティアとして関わっている場合が多く、アットホームな雰囲気の中で子どもたちは多様な大人と接することができます。利用は無料で、お住まいの市区町村の福祉担当課(生活福祉課など)が窓口となっています。

放課後等デイサービス

児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスの一つです。障害のある(主に6歳から18歳まで)就学児が、放課後や夏休みなどの長期休暇中に利用できます。利用には、医師の意見書などをもとに市区町村から発行される「通所受給者証」が必要です。

提供されるサービスは事業所によって様々ですが、学習支援のほか、日常生活動作の指導、集団生活への適応訓練、SST(ソーシャルスキルトレーニング)といった「療育」が中心となります。発達障害の特性に合わせた専門的な支援を受けられるのが大きなメリットです。費用は、サービス費用の1割が自己負担となりますが、世帯所得に応じた上限額が定められています。

教育支援センター(適応指導教室)

教育委員会が設置・運営する、不登校の子どもたちのための施設です。学校以外の場所で安心して過ごしながら、学習や集団活動ができる場を提供します。

主な目的は、子どもの社会的自立や学校生活への復帰であり、在籍している学校との連携が密に行われるのが特徴です。教育支援センターへの通級は、在籍校での「出席扱い」となることが多く、子どもの学習意欲や自己肯定感を維持する上で重要な役割を果たします。学習は、個々のペースに合わせて進められ、カウンセラーなどの専門職による相談支援も受けられます。利用は無料で、教育委員会や在籍校に相談することで利用につながります。

スクールソーシャルワーカー

スクールソーシャルワーカー(SSW)は、学校を拠点として活動する社会福祉の専門職です。子どもが抱える問題の背景に、貧困、虐待、ヤングケアラーといった家庭環境や地域社会の問題がある場合に、子どもや家庭に働きかけ、関係機関と連携して解決を目指します。

SSWが直接学習指導をすることはありませんが、学習につまずいている子どもの背景に経済的な問題があると判断した場合、前述の「自治体の学習支援事業」につないだり、発達の特性が疑われる場合に専門の医療機関や相談機関を紹介したりと、適切な支援につなぐ「ハブ」の役割を担います。困りごとを誰に相談していいかわからない場合、まずは学校の先生を通じてSSWに相談してみるのも一つの方法です。

民間団体による支援

民間団体による支援は、NPO法人や株式会社などが独自の理念やサービスを提供するもので、公的支援ではカバーしきれない多様なニーズに応える選択肢があります。

NPO法人やボランティア団体

地域の有志やNPO法人が運営する学習支援の場で、「子ども食堂」や「無料塾」「コミュニティカフェ」「フリースペース」など、様々な形態があります。寄付や助成金、ボランティアの力によって運営されていることが多く、無料または非常に低額で利用できるのが魅力です。

公的支援のような制度的な枠組みが少ない分、柔軟でアットホームな運営がされていることが多く、地域住民との交流の場となっているケースも少なくありません。ただし、運営基盤が不安定な場合や、支援者の専門性にばらつきがある可能性もあります。インターネットで「(地域名) 子ども食堂」「(地域名) 無料塾」などと検索すると、地域の活動を見つけることができます。

フリースクール

主に不登校の子どもを対象とした、学校以外のオルタナティブな学びの場です。NPO法人や株式会社など、運営主体は様々で、それぞれの団体が独自の教育理念や哲学を持っています。

カリキュラムは画一的ではなく、個別の学習計画に基づく学び、アートや音楽、自然体験などの体験活動、プロジェクト型の学習など、非常に多様です。子ども一人ひとりの興味やペースを尊重し、自己決定を重視する傾向があります。公教育の代替という位置づけのため、費用は有料となり、月額3万円~5万円程度が中心ですが、施設によって大きく異なります。子どもが学校というシステムに合わないと感じている場合に、有力な選択肢となります。

学習塾や家庭教師

学力向上や受験対策を主目的とする、最も一般的な学習支援サービスです。運営主体は大手企業から個人まで様々で、指導形態も集団指導、個別指導、オンライン指導など多岐にわたります。

近年では、単なる学力向上だけでなく、発達障害の特性に配慮したコースや、不登校の生徒を専門に受け入れるコースを設ける学習塾も増えてきています。専門的な教科指導を受けたい、特定の目標(志望校合格など)を達成したいという明確なニーズがある場合には効果的です。ただし、費用は他の支援に比べて高額になる傾向があり、あくまでも営利サービスであるという点を理解しておく必要があります。

学習支援を受けるメリット

学習支援を受けることは、子どもに多くのポジティブな変化をもたらします。その効果は、単にテストの点数が上がるという目に見える成果だけにとどまりません。ここでは、学習支援がもたらす5つの大きなメリットについて詳しく解説します。

基礎学力が向上する

最も直接的で分かりやすいメリットは、基礎学力の向上です。学習支援では、専門的な知識を持つ支援者が、子ども一人ひとりの理解度やつまずきのポイントを丁寧に見極め、個別最適な指導を行います。

学校の一斉授業では流されてしまいがちな基礎的な内容も、マンツーマンや少人数で徹底的に復習することができます。「わからない」を放置せず、その場で解決できる環境があるため、子どもは着実に知識を積み重ねていくことが可能です。特に、一度つまずくとその後の学習全体に影響する算数(数学)や英語のような積み重ねが重要な教科において、学び直しの効果は絶大です。

基礎学力が身につくと、学校の授業が「わかる」ようになります。授業内容が理解できると、積極的に授業に参加できるようになり、発表や質問をする機会も増えます。この「わかる」→「できる」→「楽しい」という好循環が、子どもの学習意欲をさらに高め、思考力や応用力といったより高度な学力の育成にもつながっていきます。

学習習慣が身につく

家庭だけではなかなか身につけるのが難しい学習習慣が確立されることも、大きなメリットです。多くの学習支援の場では、週に1〜2回、決まった時間に通うことになります。これにより、生活の中に「勉強する時間」というリズムが自然と生まれます。

支援者は、子どもと一緒に学習計画を立て、その進捗を管理し、達成できたら褒めるというサイクルを繰り返します。これにより、子どもは「やらされる勉強」から「自分で計画して取り組む勉強」へと意識を変えていくことができます。最初は支援者の助けが必要でも、次第に自分で目標を設定し、時間を管理し、学習を進めるという「自律学習」のスキルが身についていきます。

この学習習慣は、目先のテスト対策以上に価値のある財産です。中学校、高校、大学、そして社会人になってからも、自ら学び続ける力は不可欠です。学習支援を通じて身につけた学習習慣は、子どもの生涯にわたる学びの土台となるのです。

自己肯定感が高まる

学習支援がもたらす最も重要な効果の一つが、子どもの自己肯定感の向上です。学習につまずきを抱える子どもの多くは、「自分は勉強ができない」「どうせやってもダメだ」といったネガティブな自己認識を持ち、自信を失っています。

学習支援の場では、スモールステップで設定された「少し頑張ればできる」課題に取り組みます。そして、課題をクリアするたびに、支援者から「すごい!できたね!」「この間の練習の成果だね」と具体的に、そして温かく承認されます。この「できた」という成功体験と、他者から無条件に認められるという受容体験の積み重ねが、子どもの心に「自分もやればできるんだ」という自信を育みます。

また、学習支援の場は、学校のような競争や評価から解放された空間です。点数や偏差値で評価されるのではなく、その子自身の成長や努力の過程を認められる経験は、子どもが「ありのままでいいんだ」という自己受容感を育む上で非常に重要です。学習面での自信は、やがて「他のことにも挑戦してみよう」という意欲につながり、子どもの世界を大きく広げていくきっかけとなります。

安心できる居場所が見つかる

家庭や学校に自分の居場所がないと感じている子どもにとって、学習支援の場は心の拠り所となる「第三の居場所(サードプレイス)」になります。そこは、安心して自分をさらけ出せる安全地帯です。

支援者は、子ども一人ひとりの個性や気持ちを尊重し、否定せずに受け止めてくれます。学校での悩み、家庭での不満、将来への不安など、普段は口に出せない思いを安心して話せる大人がいることは、子どもの精神的な安定に大きく寄与します。

また、学習支援の場には、自分と同じように何らかの困難を抱えた仲間がいることもあります。「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」と感じられること、互いの境遇を分かち合える仲間がいることは、孤独感を和らげ、強い心の支えとなります。勉強をするだけでなく、雑談をしたり、ゲームをしたり、一緒に食事をしたりする時間を通じて築かれる人とのつながりが、子どもが再び前を向くためのエネルギー源となるのです。

社会性やコミュニケーション能力が育まれる

学習支援の場は、学力だけでなく、社会性やコミュニケーション能力を育む貴重な機会も提供します。支援者である大人や、他の子どもたちとの関わりを通じて、子どもは社会で生きていく上で必要なスキルを自然と学んでいきます。

- 挨拶をする、感謝を伝える、時間を守るといった基本的な社会のルール。

- わからないことを質問する力。

- 自分の意見を伝え、相手の意見を聞く対話の力。

- 集団活動の中で、協力したり、譲り合ったりする力。

SST(ソーシャルスキルトレーニング)のような専門的なプログラムがなくても、こうした日々のやり取りすべてが、生きた学びの場となります。特に、学生ボランティアや地域住民など、親や先生とは異なる多様な価値観を持つ大人と接することは、子どもの視野を広げ、ロールモデルを見つけるきっかけにもなります。ここで育まれた対人関係能力は、学校生活はもちろん、将来社会に出てからも役立つ、かけがえのないスキルとなるでしょう。

学習支援における課題や問題点

学習支援は多くの子どもたちにとって重要な役割を果たしていますが、その一方で、現場では様々な課題や問題点も抱えています。これらの課題を理解することは、支援のあり方を考え、より良いサポート体制を築いていく上で不可欠です。

支援の質に差がある

学習支援における最も大きな課題の一つが、提供される支援の質にばらつきがあることです。この質の差は、主に支援者の専門性や経験、そして団体の運営体制に起因します。

例えば、学習塾のように教科指導のプロが揃っている場所もあれば、地域のボランティアが中心となって運営されている場所もあります。教員免許や社会福祉士、臨床心理士といった専門資格を持つスタッフがいるかどうかも、団体によって様々です。特に、発達障害や精神的な課題を抱える子どもへの支援には高度な専門性が求められますが、すべての支援者が十分な知識やスキルを持っているわけではありません。

また、支援の方法論が標準化されておらず、個々の支援者の善意や経験則に頼っているケースも少なくありません。その結果、支援者によって指導方針が異なったり、子どもの特性に合わない関わり方をしてしまったりする可能性があります。支援の質を担保し、向上させていくためには、支援者向けの体系的な研修制度や、経験の浅い支援者が専門家から助言を受けられるスーパービジョン体制の整備が急務と言えます。

支援者の人材不足

質の高い支援を提供するためには、熱意と専門性を持った人材が不可欠ですが、多くの学習支援の現場では、慢性的な人材不足に悩まされています。

特に、無料または低額でサービスを提供するNPO法人やボランティア団体では、活動の多くを無償のボランティアに依存しています。学生や社会人のボランティアは貴重な戦力ですが、学業や仕事の都合で継続的に関わることが難しい場合も多く、常に新しい担い手を探し続けなければならないという課題があります。

さらに、子どもの学習指導だけでなく、保護者対応や関係機関との連携、組織運営などを担うことができる専門知識を持った有償スタッフの確保は、さらに困難です。低い報酬や不安定な雇用形態では、優秀な人材を惹きつけ、定着させることはできません。ボランティアの善意だけに頼るのではなく、専門職が安定して働き続けられるような労働環境を整備することが、支援の継続性と質の向上のためには不可欠です。

財源の確保が難しい

人材不足とも密接に関連するのが、安定した財源の確保の難しさです。公的機関による支援事業は比較的安定していますが、それでも自治体の財政状況によっては予算が削減されるリスクは常に存在します。

一方、NPO法人やボランティア団体は、その多くが個人や企業からの寄付、そして行政や民間財団からの助成金によって運営されています。しかし、寄付は景気や社会情勢に左右されやすく、助成金も単年度で終わるものが多いため、毎年資金集めに奔走しなければならないのが実情です。

財源が不安定だと、家賃や光熱費、教材費といった経費の支払いに追われ、支援プログラムの充実やスタッフの待遇改善にまで手が回らないという悪循環に陥ります。持続可能な学習支援を実現するためには、単発の助成金だけでなく、行政からの継続的な運営費補助や、地域社会全体で活動を支える寄付文化の醸成など、安定した資金調達の仕組みを構築していくことが求められます。

地域によって支援体制に格差がある

学習支援の機会は、住んでいる地域によって大きな格差があるという問題も深刻です。都市部では、公的支援から民間のNPO、学習塾、フリースクールまで多様な選択肢が存在する一方で、地方や過疎地域では利用できる支援機関が極端に限られていたり、そもそも存在しなかったりする場合があります。

また、同じ市区町村内でも、自治体の担当部署の熱意や知識、地域内のNPO活動の活発さなどによって、提供されるサービスの量や質に差が生じることがあります。情報へのアクセス格差も問題で、支援の必要性を感じていても、どこに相談すればよいかわからず、孤立してしまう家庭も少なくありません。

この地域格差を是正するための一つの可能性として、オンラインによる学習支援が期待されています。インターネット環境さえあれば、どこに住んでいても質の高い指導を受けることができます。今後は、対面での支援とオンライン支援を効果的に組み合わせることで、すべての子どもに必要なサポートを届ける体制づくりが重要になるでしょう。

家庭との連携が難しい場合がある

子どもの成長を支えるためには、支援の場と家庭が連携し、同じ方向を向いて関わることが理想です。しかし、現実には家庭との連携がスムーズにいかないケースも少なくありません。

例えば、保護者が子どもの抱える困難に気づいていなかったり、支援の必要性を認めていなかったりする場合があります。また、保護者自身が仕事や介護で多忙であったり、精神的な余裕を失っていたりして、支援者とのコミュニケーションを十分に取れないこともあります。中には、外部の介入を好まない家庭や、支援機関に対して不信感を抱いている家庭もあります。

支援者側も、家庭のプライバシーにどこまで踏み込むべきか、難しい判断を迫られることがあります。家庭の状況を理解し、信頼関係を築くには時間と根気が必要ですが、現場のリソースは限られています。支援者が一人で抱え込まず、スクールソーシャルワーカーや児童相談所などの関係機関とチームを組んで、多角的に家庭を支えていくアプローチが求められます。

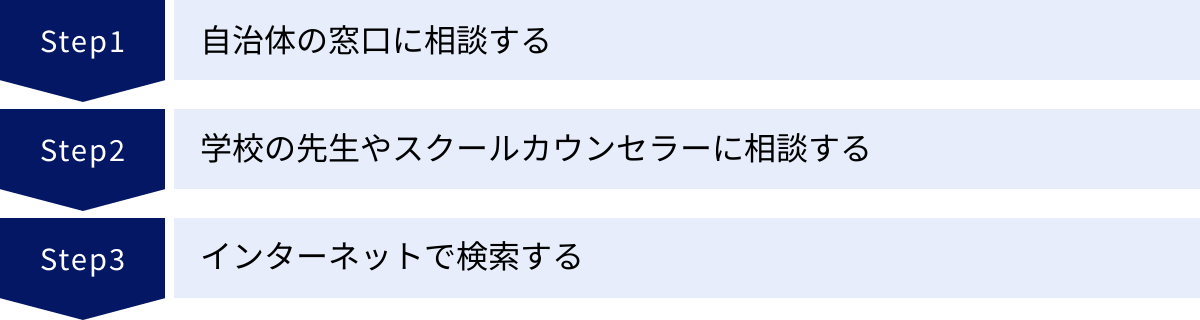

子どものための学習支援の探し方

自分の子どもに合った学習支援を見つけたいと思っても、どこから探し始めればよいか分からないという方も多いでしょう。ここでは、具体的な相談先や情報の探し方について、ステップごとに解説します。

自治体の窓口に相談する

まず最初に検討すべきは、お住まいの市区町村の公的な相談窓口です。公的機関は、地域内の支援に関する情報を集約しており、個々の家庭の状況に応じた適切なサービスを紹介してくれます。主に2つの窓口があります。

福祉担当部署(生活福祉課など)

家庭の経済的な事情で学習に困難を抱えている場合は、まず福祉担当部署に相談するのがよいでしょう。部署の名称は自治体によって「生活福祉課」「子育て支援課」「こども家庭センター」など様々ですが、市役所や区役所の総合案内に尋ねれば教えてもらえます。

この窓口では、生活困窮者自立支援法に基づく学習支援事業(無料の学習教室など)の案内を受けられます。また、学習支援だけでなく、児童扶養手当や就学援助制度といった、生活を支えるための他の公的制度についても情報提供してもらえます。経済的な不安を抱えている場合は、総合的に相談に乗ってもらえる心強い味方です。

教育委員会

不登校や発達の特性、学校生活全般に関する困りごとについては、教育委員会の窓口が担当となります。教育委員会では、不登校の子どもが通う「教育支援センター(適応指導教室)」の案内や、発達に関する相談ができる専門機関の紹介などを行っています。

また、各学校に配置されているスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとの連携も担っているため、学校だけでは解決が難しい問題についても相談が可能です。まずは在籍している学校に相談し、そこから教育委員会につないでもらうという流れが一般的です。

学校の先生やスクールカウンセラーに相談する

最も身近な相談相手は、学校の担任の先生や、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーです。彼らは、日々の子どもの様子を最もよく見ており、学習面や生活面での変化に気づきやすい立場にいます。

「授業についていけていないようだ」「友達関係で悩んでいるかもしれない」といった家庭での気づきを先生に伝えることで、学校内での配慮や支援につながることがあります。また、先生方は、学校が連携している地域の学習支援団体や、過去の教え子が利用して良かったサービスなどの情報を持っていることも少なくありません。

特に、スクールカウンセラー(心理の専門家)やスクールソーシャルワーカー(福祉の専門家)は、より専門的な視点からアドバイスをくれたり、具体的な支援機関につないでくれたりします。いきなり役所に行くのはハードルが高いと感じる場合は、まずは信頼できる学校の先生に相談してみるのが良い第一歩となるでしょう。

インターネットで検索する

自治体や学校の窓口と並行して、インターネットを活用して情報を収集するのも有効な方法です。検索する際は、具体的なキーワードを組み合わせるのがポイントです。

- 「(お住まいの市区町村名) 学習支援 無料」: 無料または低額で利用できる公的な支援やNPOの活動を探せます。

- 「(お住まいの市区町村名) 不登校 支援」: 不登校の子どもを対象としたフリースクールやNPOの情報が見つかります。

- 「(お住まいの市区町村名) 発達障害 学習支援」: 発達障害に特化した支援を行う放課後等デイサービスや学習塾を探せます。

- 「子ども食堂」「無料塾」「フリースクール」 といったキーワードで検索し、活動内容をまとめているポータルサイトを探すのも一つの方法です。

ただし、インターネット上の情報は玉石混交です。検索して見つけた団体については、必ずその団体の公式ウェブサイトを確認し、活動理念や内容、費用などを詳しくチェックしましょう。情報が古い場合もあるため、最新の情報を電話やメールで問い合わせることも重要です。信頼できる情報源を見極め、複数の選択肢を比較検討することが、ミスマッチを防ぐ鍵となります。

学習支援サービスを選ぶ際のポイント

子どもに合った学習支援サービスを見つけることは、支援の効果を最大化するために非常に重要です。数ある選択肢の中から最適なものを選ぶために、以下の4つのポイントを意識しましょう。

支援を利用する目的をはっきりさせる

まず最初に、「なぜ学習支援を利用したいのか」という目的を明確にすることが大切です。目的によって、選ぶべきサービスのタイプは大きく異なります。

例えば、

- 目的①「とにかく学校の授業の遅れを取り戻したい」: この場合は、教科指導に特化した学習塾や家庭教師、あるいは学校の補習に力を入れている学習支援教室が候補になります。

- 目的②「学習習慣を身につけ、勉強の仕方を学びたい」: 個別指導で丁寧に学習計画を立ててくれる場所や、自立学習をサポートしてくれるタイプの支援が合っているでしょう。

- 目的③「学校に行けず、安心して過ごせる居場所がほしい」: 学習だけでなく、心のケアや集団活動も重視するフリースクールやNPOのフリースペース、教育支援センターなどが考えられます。

- 目的④「発達の特性に合った専門的な支援を受けたい」: 放課後等デイサービスや、発達障害専門のコースがある学習塾などが第一選択肢となります。

このように、家庭や子ども自身が何を一番求めているのかを整理することで、選択肢を効果的に絞り込むことができます。

子どもの特性やペースに合っているか確認する

次に重要なのは、その支援の環境や方法が、子どもの性格や特性、ペースに合っているかという視点です。どんなに評判の良いサービスでも、子どもに合わなければ長続きしません。

以下の点をチェックしてみましょう。

- 指導形式: 大勢の中だと緊張してしまう子なら個別指導、仲間と一緒の方がやる気が出る子なら少人数グループ指導が向いているかもしれません。

- 環境・雰囲気: 静かで集中できる環境が良いか、それともアットホームで和気あいあいとした雰囲気が良いか。教室の広さやレイアウト、騒音なども確認しましょう。

- 指導者の人柄: 支援者の人柄や子どもとの相性は非常に重要です。優しく褒めて伸ばすタイプか、少し厳しくてもビシッと指導するタイプか、どちらが子どもに合っているかを見極めます。

- 子どもの特性への配慮: 例えば、視覚的な情報処理が得意な子には図やイラストを多く使う、集中力が続きにくい子には課題を短く区切るなど、個別の特性に合わせた配慮をしてくれるかを確認します。

- 通いやすさ: 無理なく通える距離か、送迎は必要か、活動時間は子どもの生活リズムに合っているか、といった物理的な条件も大切です。

主役はあくまで子ども自身です。親の希望だけでなく、子どもの意見を尊重し、本人が「ここなら行きたい」と思える場所を選ぶことが何よりも重要です。

費用や利用条件を確認する

支援を持続的に受けるためには、費用や利用条件を事前に正確に把握しておくことが不可欠です。

- 総費用: 月謝や授業料だけでなく、入会金、教材費、施設管理費、イベント参加費など、追加でかかる費用がないかを必ず確認しましょう。「月謝は安いけれど、教材費が高額だった」というケースもあります。年間で総額いくらかかるのかを計算しておくことが大切です。

- 無料・低額の支援の場合: 無料の支援でも、交通費は自己負担となる場合がほとんどです。また、任意の寄付を求められる場合もあります。

- 利用条件: 公的な支援の場合、所得制限や居住地、子どもの年齢、障害者手帳の有無といった利用条件が定められています。民間のサービスでも、対象となる学年や入会テストの有無などが設定されている場合があります。条件を満たしているかを事前に確認しましょう。

- 支払い方法やキャンセル規定: 費用の支払い方法(月謝制、チケット制など)や、休んだ場合の振替授業の有無、退会する場合の規定なども、契約前にしっかり確認しておくべき項目です。

お金に関する話は聞きにくいと感じるかもしれませんが、後々のトラブルを避けるためにも、不明な点は遠慮せずに質問しましょう。

見学や体験に積極的に参加する

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは、実際の雰囲気はわかりません。契約を決める前に、必ず見学や体験授業に親子で参加しましょう。これは、ミスマッチを防ぐための最も重要なステップです。

見学・体験時には、以下の点を自分の目で確かめてください。

- 教室全体の雰囲気: 明るく、清潔か。子どもたちがリラックスして過ごせているか。

- 支援者(先生)の様子: 子どもたちへの言葉遣いや表情はどうか。一人ひとりに目が行き届いているか。質問に丁寧に答えてくれるか。

- 他の子どもたちの様子: 楽しそうに活動しているか。子ども同士の関係は良好か。

- 指導の様子: 実際の指導風景を見て、その方法が自分の子に合っていそうかを確認します。

- 子どもの反応: 何よりも、子ども自身がその場所をどう感じたかが一番の判断基準です。「楽しかった」「先生が優しかった」「また来たい」といったポジティブな反応があれば、その子に合っている可能性が高いでしょう。

複数の候補を見学・体験し、比較検討することをおすすめします。時間と手間はかかりますが、子どもが安心して長く通える場所を見つけるためには、このプロセスを惜しまないことが大切です。

学習支援に関わりたい大人ができること

この記事を読んで、学習支援を受ける側としてだけでなく、「支援する側」として関わりたいと考えた方もいるかもしれません。子どもたちの未来を支える活動には、様々な形での関わり方があります。

ボランティアとして参加する

時間やスキルを提供できる方にとって、ボランティアとしての参加は、最も直接的に子どもたちと関われる方法です。特別な資格や経験がなくても、子どもが好きで、その成長を応援したいという気持ちがあれば、誰でも参加できます。

ボランティアの役割は多様です。

- 学習サポーター: 子どもの隣に座り、宿題の丸付けをしたり、わからない問題を一緒に考えたりします。教えるスキル以上に、子どもの話を聞き、励ます姿勢が大切です。大学生や社会人、退職後のシニア世代まで、幅広い層が活躍しています。

- イベントスタッフ: クリスマス会や夏祭り、遠足といった季節のイベントの企画・運営を手伝います。

- 事務・広報: 団体の運営を支える事務作業や、活動を広く知らせるためのウェブサイト更新、チラシ作成などを手伝う関わり方もあります。

お住まいの地域の社会福祉協議会が運営するボランティアセンターや、NPOのボランティア募集をまとめたウェブサイトなどで情報を探すことができます。「(地域名) 学習支援 ボランティア」で検索してみるのも良いでしょう。子どもたちの笑顔や成長を間近で感じられる、非常にやりがいのある活動です。

寄付で活動を支援する

「ボランティアに参加する時間はないけれど、何か力になりたい」という方は、寄付を通じて活動を支援するという方法があります。多くのNPO法人やボランティア団体は、安定した財源の確保に苦労しており、寄付は活動を継続するための生命線です。

寄付にはいくつかの形があります。

- 単発での寄付: 団体のウェブサイトなどから、好きな時に好きな金額を寄付する方法です。

- 継続的な寄付(マンスリーサポーター): 毎月定額(例:1,000円から)をクレジットカードなどで自動的に寄付する仕組みです。団体にとっては安定した収入源となり、長期的な活動計画を立てやすくなります。

- 物品の寄付: 文房具やお菓子、古本、パソコンなどを寄付として受け付けている団体もあります。

寄付をする際は、その団体が信頼できるか、寄付金がどのように使われるのか(活動報告書などで明確にされているか)を確認することが大切です。お金という形で、子どもたちの学びの機会を支えることも、大変価値のある社会貢献です。

学習支援に関わるために必要な資格

「学習支援の担い手になるには、何か特別な資格が必要なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、ボランティアとして関わる場合、必須とされる資格はほとんどありません。最も重要なのは、子どもに寄り添う温かい心と、責任感です。

しかし、より専門的に、あるいは仕事として学習支援に関わりたい場合は、持っていると役立つ資格がいくつかあります。

- 教員免許: 教科指導の専門性を示す上で、最も直接的な資格です。

- 社会福祉士、精神保健福祉士: 福祉の専門職として、子どもが抱える背景(貧困、家庭環境など)を理解し、関係機関と連携する上で強みになります。

- 臨床心理士、公認心理師: 子どもの心理的な課題に対応したり、保護者のカウンセリングを行ったりする上で専門性を発揮できます。

- 保育士、児童指導員任用資格: 児童福祉施設(放課後等デイサービスなど)で働く場合に必要となることがあります。

ただし、繰り返しになりますが、資格はあくまで一つのツールです。資格の有無以上に、子ども一人ひとりの個性や背景を理解しようと努め、信頼関係を築いていくコミュニケーション能力が何よりも重要です。まずはボランティアから始めてみて、経験を積みながら必要な知識やスキルを学んでいくという道もあります。学習支援への関心は、子どもたちの未来を明るくする大きな一歩です。