大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となる一大イベントです。長い受験勉強の道のりにおいて、自分の現在地を正確に把握し、志望校合格に向けた正しい戦略を立てることは、何よりも重要と言えるでしょう。その戦略立案に不可欠なツールが「模擬試験」、すなわち「模試」です。

しかし、「どの模試を、いつ受ければいいの?」「返ってきた成績表のA判定、E判定ってどういう意味?」「模試の復習って、どうやれば成績が上がるの?」といった疑問や不安を抱えている受験生や保護者の方は少なくありません。模試は、ただ受けるだけではその価値を十分に発揮できません。結果を正しく分析し、次の学習に活かすことで、初めて志望校合格を勝ち取るための強力な武器となります。

この記事では、大学受験における模試の役割や種類といった基本的な知識から、主要な模試の年間スケジュール、成績表の正しい見方、そして最も重要な「成績が伸びる復習方法」まで、網羅的に、そして分かりやすく解説します。この記事を読めば、あなたが模試を最大限に活用し、受験勉強を効率的に進めるための道筋が明確になるはずです。

目次

大学受験の模試とは

大学受験における「模試」とは、「模擬試験」の略称であり、実際の大学入学試験を想定して作成された、予行演習のためのテストです。これは、学校で定期的に行われる中間テストや期末テストとは、その目的も性質も大きく異なります。

学校の定期テストは、主に授業で学んだ内容がどれだけ定着しているかを確認するための「絶対評価」の側面が強いテストです。出題範囲は限定されており、クラスや学年内での順位が示されます。もちろん、これも日々の学習の成果を測る上で重要な指標ですが、大学受験という全国のライバルと競い合う舞台においては、それだけでは不十分です。

一方で、模試は全国規模で実施され、大学受験を志す膨大な数の高校生・既卒生が参加します。これにより、全国にいるライバルたちの中で、自分がどの程度の学力レベルに位置しているのかを客観的に把握できます。これが、いわゆる「相対評価」です。大学入試は、定員という枠がある以上、本質的には他者との競争であり、この相対的な立ち位置を知ることが、志望校選定や学習戦略を立てる上での第一歩となります。

これらの模試は、主に河合塾、駿台予備学校、東進ハイスクールといった大手予備校によって作成・運営されています。各予備校が長年にわたって蓄積してきた入試データや、各大学の出題傾向に関する詳細な分析、そして経験豊富な講師陣の知見を結集して作られているため、問題の質は非常に高く、本番の入試に極めて近い形式・難易度となっています。

模試を受けることで得られる情報は、単純な合計点数だけではありません。成績表には、以下のような多角的で詳細なデータが満載です。

- 偏差値: 全受験者の中での自分の学力的な位置を示す客観的な指標。

- 志望校判定: 現時点の学力で、志望する大学・学部に合格できる可能性をA〜Eなどの段階で示したもの。

- 全国順位・志望校内順位: 全体での順位に加え、同じ大学を志望するライバルの中での順位。

- 分野別・設問別成績: 教科ごと、さらには「数学の二次関数」「英語の長文読解」といった単元・分野ごとの得点率や正答率。

これらの詳細なデータを分析することで、「自分の強みは何か」「克服すべき弱点はどこか」が一目瞭然となります。例えば、「総合的にはまずまずの成績だが、数学の図形問題で大きく失点している」「英語は得意だと思っていたが、ライバルたちと比較すると語彙力が足りていない」といった、自分では気づきにくい課題を客観的なデータとして突きつけてくれるのです。

「学校で団体受験する模試だけで十分ではないか?」と考える人もいるかもしれません。もちろん、学校で受ける模試(ベネッセの進研模試など)も重要ですが、より本番に近い環境を経験し、多様な受験者層の中での自分の位置を知るためには、個人で予備校の模試に申し込んで受験することをおすすめします。塾に通っていなくても、誰でも申し込むことが可能です。知らない受験生に囲まれた静寂な試験会場の雰囲気は、学校での受験とは全く異なる緊張感があり、それ自体が本番に向けた貴重なメンタルトレーニングになります。

結論として、大学受験の模試とは、志望校合格というゴールから逆算して、現在の自分の立ち位置を正確に測定し、ゴールまでの最短ルートを描くための「羅針盤」であり「精密な地図」に他なりません。このツールを使いこなせるかどうかが、合否を大きく左右すると言っても過言ではないのです。

大学受験で模試を受ける3つの目的

模試を受けることには、大きく分けて3つの重要な目的があります。これらの目的を意識して受験し、結果を活用することで、模試の効果を最大限に引き出すことができます。

自分の学力と志望校との距離を測る

模試を受ける最も基本的な目的は、自分の学力を客観的に把握し、憧れの志望校と今の自分との間にどれくらいの「距離」があるのかを具体的に測定することです。

日々の勉強では、「この単元は得意だ」「あの科目は苦手だ」といった主観的な感覚に頼りがちです。しかし、大学受験は全国のライバルとの競争です。あなたの「得意」が、全国レベルで見れば平均的かもしれませんし、あなたの「苦手」が、実は致命的な弱点である可能性もあります。模試は、偏差値や全国順位といった冷徹な、しかし客観的な数値によって、あなたの「現在地」を正確に示してくれます。

この現在地が分かると、次に志望校という「目的地」との距離が見えてきます。模試の成績表には、志望校の合格に必要な目標偏差値や、過去の合格者の同時期の成績データなどが掲載されています。例えば、「志望校のA判定ライン(合格可能性80%以上)の偏差値が65であるのに対し、自分の現在の偏差値は55だ」と分かれば、その差である「偏差値10」を埋めるために、あと何点必要なのか、どの科目で点数を上乗せすべきか、といった具体的な目標設定が可能になります。

この「距離」を測る上で重要な指標が「志望校判定」です。一般的にAからE(またはF)の段階で示され、以下のような合格可能性の目安とされています。

- A判定: 合格可能性80%以上

- B判定: 合格可能性60%〜80%

- C判定: 合格可能性40%〜60%(ボーダーライン)

- D判定: 合格可能性20%〜40%

- E判定: 合格可能性20%未満

ここで重要なのは、特に受験初期の判定結果に一喜一憂しないことです。高3の春や夏の段階でE判定が出たとしても、全く悲観する必要はありません。それは「現時点ではまだ距離がある」という事実を示しているだけであり、これからの努力次第で十分に逆転可能です。むしろ、早い段階で厳しい現実を知ることで、危機感を持って学習に取り組めるというメリットさえあります。逆にA判定が出たとしても、決して油断は禁物です。他の受験生も必死に勉強しているため、少しでも努力を怠れば、あっという間に追い抜かれてしまいます。

判定結果は、志望校を変更するかどうかの判断材料にもなります。しかし、安易に志望校のレベルを下げるのではなく、「なぜこの判定だったのか」「合格ラインまであと何点足りないのか」「どの分野を強化すればその点数を稼げるのか」を冷静に分析し、具体的なアクションプランを立てるための材料として活用することが、賢明な使い方と言えるでしょう。

試験本番の形式や雰囲気に慣れる

模試は、学力測定だけでなく、入試本番のシミュレーション、つまり「予行演習」として極めて重要な役割を果たします。本番で自分の実力を100%発揮するためには、学力そのものに加えて、試験独特の環境や形式に慣れておく「試験力」が不可欠です。模試は、この試験力を鍛えるための絶好の機会です。

第一に、時間配分のトレーニングになります。大学入学共通テストでは、国語は80分、数学は70分、英語は80分といったように、各科目に厳しい制限時間が設けられています。限られた時間内に全ての問題に目を通し、解ける問題から確実に得点し、難問に時間をかけすぎないようにする、といった戦略的な時間配分は、練習なしにいきなり本番でできるものではありません。模試を通じて、「大問1に20分、大問2に25分…」「最後の10分は見直しの時間に充てる」といった自分なりのペースを確立し、試行錯誤することができます。「時間が足りなくて最後の問題が手付かずだった」という失敗も、模試であれば貴重な教訓として次に活かせます。

第二に、問題形式への適応です。近年の大学入試、特に共通テストでは、複数の資料や長い文章を読み解いて解答する問題、思考力や判断力を問う新傾向の問題が増えています。また、国公立大学の二次試験や難関私立大学の入試では、長文の自由英作文や、深い理解を要する論述問題など、大学ごとに特色のある問題が出題されます。こうした初見の問題に本番でいきなり直面すると、戸惑ってしまい、実力を発揮できない可能性があります。模試で様々な形式の問題に触れておくことで、本番での心理的な動揺を抑え、冷静に対処できるようになります。

第三に、本番さながらの緊張感の体験です。自宅の机や学校の教室とは全く異なる、静まり返った大きな試験会場。周りには見知らぬライバルたちが座り、鉛筆を走らせる音だけが響く。試験監督の厳格な指示。このような独特の雰囲気は、経験してみないと分かりません。過度な緊張で頭が真っ白になったり、普段ならしないようなケアレスミスを連発したりするのは、こうした非日常的な環境に慣れていないことが一因です。模試を定期的に受けることで、緊張感に満ちた環境で集中力を維持する訓練ができ、メンタル面を強化できます。休憩時間の過ごし方や、次の科目に気持ちを切り替える方法などを試す良い機会にもなるでしょう。

苦手分野を把握し学習計画に活かす

模試を受ける3つ目の、そして最も重要な目的は、客観的なデータに基づいて自分の弱点を正確に把握し、それを克服するための具体的な学習計画を立てることです。模試は、いわば学力の「精密検査」です。その結果を分析することで、効果的な「処方箋」を作成できます。

模試が終わって返却される成績表は、まさに情報の宝庫です。合計点や偏差値、志望校判定だけを見て一喜一憂して終わりにするのは、非常にもったいないことです。本当に見るべきは、その内訳である「分野別・設問別成績」の欄です。

ここには、例えば数学であれば「数と式」「二次関数」「三角比」「確率」、英語であれば「発音・アクセント」「文法・語法」「長文読解」といったように、大問や設問ごと、単元ごとのあなたの得点率や、全受験生の平均得点率が詳細に記載されています。このデータをじっくりと分析することで、「自分では得意だと思っていた現代文の評論で、意外と点数が取れていない」「化学は全体的にできているが、有機化学の構造決定問題が突出して苦手だ」といった、漠然とした自己認識を、具体的な弱点として特定できます。平均得点率が高いにもかかわらず自分が失点している問題は、多くの受験生が正解できている基礎的な問題であり、最優先で克服すべき課題であることが分かります。

次に、間違えた問題一つひとつについて、「なぜ間違えたのか」という原因を分析することが重要です。ミスは、主に以下の4つに分類できます。

- 知識不足: 単語や公式、年号などをそもそも知らなかった、覚えていなかった。

- ケアレスミス: 計算ミス、マークミス、問題文の読み間違いなど、注意すれば防げたはずのミス。

- 時間不足: 解き方は分かったが、時間が足りずに解ききれなかった、あるいは焦ってミスをした。

- 応用力・思考力不足: 知識はあるものの、それをどう使えば良いか分からなかった。初見の問題に太刀打ちできなかった。

このように自分のミスを分類することで、対策が明確になります。「知識不足」が原因なら、教科書や参考書に戻って基礎を徹底的にインプットする。「ケアレスミス」が多いなら、見直しの時間を確保する、途中式を丁寧に書くといった習慣づけを行う。「時間不足」なら、問題演習の量を増やしてスピードアップを図る。「応用力不足」なら、標準から応用レベルの問題集に挑戦し、解法の引き出しを増やす。

このようにして特定した弱点とミスの原因を基に、日々の学習計画を修正します。「次の模試までに、苦手な三角関数を完璧にするために、毎日30分問題集を解く」「英語長文で時間を短縮するために、毎日1つ、時間を計って長文を読む」といった、具体的で実行可能なアクションプランに落とし込むのです。

模試は、受けて終わりではありません。「受験 → 自己採点 → 原因分析 → 計画修正 → 学習実行」というサイクルを回していくことで、初めて成績向上のための羅針盤として機能するのです。

大学受験の模試の種類

大学受験の模試は、一つの決まった形式があるわけではありません。出題形式や対象とする大学レベルによって、いくつかの種類に分類されます。それぞれの特徴を理解し、自分の学習段階や目的に合わせて適切な模試を選択することが重要です。

出題形式による分類

模試は、解答の形式によって大きく「マーク式」と「記述・論述式」の2つに分けられます。

マーク式模試

マーク式模試は、あらかじめ用意された選択肢の中から正解を選び、解答用紙の該当する番号を鉛筆で塗りつぶす形式の試験です。大学入学共通テストがこの形式を採用しているため、「共通テスト模試」がその代表例となります。

この形式の模試は、主に基礎的・標準的な知識の定着度や、情報を素早く正確に処理する能力を測ることを目的としています。特に共通テストでは、問題文が長文化したり、複数の図表や資料を読み解く必要があったりするため、読解力とスピーディーな判断力が求められます。

マーク式模試への対策としては、まず教科書レベルの知識を漏れなく、かつ正確にインプットすることが大前提です。その上で、問題演習を繰り返し行い、時間内に解き切るスピード感を養う必要があります。また、消去法(明らかに違う選択肢を消していく方法)や、キーワードに印をつけながら読むといった、マーク式特有の解答テクニックを身につけることも有効です。

ただし、マーク式には注意すべき点もあります。それは、知識が曖昧でも偶然正解してしまう可能性があることです。そのため、復習の際には、正解した問題であっても「なぜその選択肢が正解で、他の選択肢が不正解なのか」を自分の言葉で説明できるか、根拠を持って解答できたかを確認することが極めて重要です。まぐれ当たりを実力に変える作業を怠らないようにしましょう。

記述・論述式模試

記述・論述式模試は、与えられた問いに対して、自分で考えて文章や数式、図などを記述して解答する形式の試験です。国公立大学の二次試験や、早稲田大学、慶應義塾大学といった難関私立大学の個別学部入試で多く採用されています。河合塾の「全統記述模試」や駿台の「全国模試」などがこれにあたります。

この形式の模試では、単なる知識の暗記だけでは太刀打ちできません。持っている知識をいかに応用できるかという「応用力」、物事を筋道立てて考える「論理的思考力」、そして自分の考えを採点者に分かりやすく伝える「表現力」といった、より高度で総合的な学力が問われます。

対策としては、知識をインプットする際に「なぜそうなるのか?」という本質的な部分まで深く理解しようと努めることが不可欠です。その上で、実際に答案を作成する練習を積み重ねる必要があります。最初はうまく書けなくても、模範解答を参考にしながら「どのような要素を、どういう順序で書けば点数になるのか」という「型」を学ぶことが大切です。可能であれば、学校の先生や塾の講師に添削をしてもらい、客観的なフィードバックを受けると、より効果的に改善できます。

記述・論述式模試の難しい点は、自己採点がしにくいことです。成績が返却された際には、模範解答と自分の答案を徹底的に比較し、どのキーワードや論点が欠けていたために減点されたのかを meticulously(細心の注意を払って)分析する必要があります。この地道な分析作業こそが、記述力を向上させる鍵となります。

対象大学による分類

模試は、対象とする大学のレベルや種類によっても分類されます。

共通テスト模試

共通テスト模試は、その名の通り、大学入学共通テストの出題形式、難易度、時間設定を完全に模して作られた模試です。ほとんどの大学受験生が受験するため、受験者数が非常に多く、自分の全国的な立ち位置を知るための最も基本的な指標となります。河合塾の「全統共通テスト模試」や東進の「共通テスト本番レベル模試」などが有名です。

この模試の主な目的は、共通テスト本番で目標点を取るための実力測定と、全範囲にわたる基礎学力の網羅的なチェックです。年間を通して複数回実施されるため、定期的に受けることで、学力の伸びや、新たに出現した苦手分野を継続的に追跡できます。

特に、国公立大学を志望する受験生にとっては、共通テストの成績が第一次選抜の基準となるため、極めて重要です。また、多くの私立大学でも共通テスト利用入試が導入されています。共通テスト模試の結果は、後述する「ドッキング判定」の材料としても使われ、二次試験の学力と合わせた総合的な合格可能性を測る上で不可欠なデータとなります。時間配分の練習や、共通テスト特有の問題形式に慣れるための最適な機会と言えるでしょう。

大学別模試(冠模試)

大学別模試は、特定の大学の入試問題を徹底的に分析し、その出題傾向や形式、難易度を忠実に再現した模試です。「東大オープン」「京大実戦」「早大プレ」のように、大学名が模試の名称に含まれることが多いため、「冠模試(かんむりもし)」とも呼ばれます。

これらの模試は、主に秋(9月〜11月頃)に実施されます。その大学を第一志望とする受験生が全国から集まるため、志望校内での自分のリアルな立ち位置を知ることができる、非常に価値の高い模試です。問題は、その大学の過去問の傾向はもちろん、最新の教育事情や社会情勢を反映した「予想問題」としての側面も持っており、本番さながらの真剣勝負の場となります。

冠模試の最大の活用法は、志望校の独特な出題形式への完全な適応です。例えば、東京大学の英語では要約や和文英訳、京都大学の国語では難解な現代文の論述、一橋大学の数学では思考力を問う問題など、大学ごとに色濃い特徴があります。冠模試は、これらの「クセ」のある問題に対する実践的な演習の場であり、過去問演習と並行して取り組むことで、対策の精度を格段に高めることができます。

冠模試を受けることは、同じ目標を持つライバルたちのレベルを肌で感じ、モチベーションを高める絶好の機会でもあります。第一志望校の冠模試は、可能な限り受験することをおすすめします。

主要な大学受験模試と主催会社

日本には複数の大手予備校があり、それぞれが特色ある模試を実施しています。どの模試を受ければ良いか迷う受験生も多いでしょう。ここでは、主要な5つの主催会社とその模試の特徴を解説します。それぞれの強みを理解し、自分の目的や学力レベルに合わせて組み合わせて受験するのが賢い選択です。

| 主催会社 | 主要模試シリーズ | 特徴 | 主な対象者層 |

|---|---|---|---|

| 河合塾 | 全統模試(共通テスト模試、記述模試、プライムステージ) | 受験者数が国内最大級で、データの信頼性が非常に高い。標準的なレベルの良問が多く、学力の客観的な指標として最も一般的。 | 全ての大学受験生(特に国公立・中堅〜難関私大志望者) |

| 駿台予備学校 | 駿台模試(全国模試、大学別実践模試、atama+共通テスト模試) | 問題の難易度が高いことで知られる。ハイレベルな問題が多く、思考力を問う設問が豊富。 | 難関国公立大学、医学部、早慶上智などの最難関大学志望者 |

| 東進ハイスクール | 東進模試(共通テスト本番レベル模試、大学別本番レベル模試など) | 成績表のスピード返却が最大の特徴。最短で試験実施から数日後にWebで確認でき、学習サイクルを高速で回せる。 | 時間を有効に使いたい現役生、早期に結果を知りたい全受験生 |

| ベネッセ | 進研模試(総合学力テスト) | 主に学校単位での受験が中心。基礎〜標準レベルの問題で構成され、基礎学力の定着度を確認するのに適している。 | 高校1・2年生、基礎力を固めたい受験生 |

| 代々木ゼミナール | 代ゼミ模試(大学入学共通テスト入試プレ、大学別入試プレなど) | 長年のノウハウが詰まった質の高い問題と、詳細で丁寧な解説に定評がある。大学別模試も充実。 | 幅広い層の大学受験生、特定の大学の対策を深めたい受験生 |

| (参照:各予備校公式サイト) |

河合塾(全統模試)

河合塾が主催する「全統模試」は、年間延べ280万人以上(2023年度実績)が受験する、日本最大級の模擬試験です。その圧倒的な母集団の大きさから得られるデータの信頼性は抜群で、ここで算出される偏差値や志望校判定は、学力を測る上でのデファクトスタンダード(事実上の標準)とされています。

- 全統共通テスト模試: 共通テストに準拠したマーク式模試。受験者数が非常に多いため、全国での自分の立ち位置を最も正確に把握できます。

- 全統記述模試: 国公立二次・私立大入試を想定した記述・論述式模試。標準的で質の高い問題が多く、応用力の測定に適しています。

- 大学別オープン模試: 東大、京大、名大、東北大など、主要大学別の冠模試も充実しています。

河合塾の模試は、特定のレベルに偏ることなく、幅広い学力層の受験生が参加するのが特徴です。そのため、自分の実力を客観的に、かつ安定した指標で測りたい場合に最適です。どの模試を受ければよいか迷ったら、まずは河合塾の全統模試をペースメーカーとして受験することをおすすめします。(参照:河合塾 公式サイト)

駿台予備学校(駿台模試)

駿台予備学校が主催する「駿台模試」は、「難しいが良問」として受験生の間で知られています。全体的に問題の難易度が高めに設定されており、特に理数系の問題は思考力を深く問うものが多いため、安易な知識の暗記だけでは高得点を望めません。

- 駿台全国模試: 主に難関大学を志望するハイレベルな受験生を対象とした、高難度の記述式模試です。

- 大学別入試実践模試: 東大、京大、一橋大、東工大、医学部など、最難関大学・学部の冠模試を数多く実施。「東大入試実戦模試」は河合塾の「東大オープン」と並び、東大志望者にとって必須の模試とされています。

- 駿台atama+共通テスト模試: AI教材であるatama+と連携した共通テスト模試で、受験後の復習サポートが充実しています。

駿台模試は、医学部や旧帝国大学、早慶上智といった最難関大学を目指す受験生が多く集まる傾向があります。そのため、偏差値は他の模試に比べて低く出やすいですが、トップレベルのライバルたちの中での自分の実力や課題を正確に知ることができます。自分の実力に自信があり、さらに高みを目指したい受験生にとって、挑戦しがいのある模試と言えるでしょう。(参照:駿台予備学校 公式サイト)

東進ハイスクール(東進模試)

東進ハイスクール・東進衛星予備校が主催する「東進模試」の最大の魅力は、成績表返却の圧倒的なスピードです。通常、模試の結果が返ってくるまでには数週間から1ヶ月程度かかりますが、東進模試では最短で試験実施から中5日(目標達成度判定)で成績表をWeb上で確認できます。

- 共通テスト本番レベル模試: 年間6回実施され、学習の進捗をこまめに確認できます。本番と同じレベルの問題が出題されるため、実践的な演習になります。

- 大学別本番レベル模試: 難関大向けの冠模試。こちらも返却が速いため、入試直前期の最終調整にも活用できます。

- 全国統一高校生テスト: 高1生から高3生まで全学年が対象で、無料で受験できるのが大きな特徴です。

模試の価値は復習にありますが、結果返却が遅いと、受験した時の記憶が薄れてしまい、効果的な復習が難しくなります。東進模試の迅速なフィードバックは、「受験→即復習→次の学習へ」という高速のPDCAサイクルを回すことを可能にします。特に、時間を効率的に使いたい現役生にとって、非常に大きなメリットとなるでしょう。(参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校 公式サイト)

ベネッセコーポレーション(進研模試)

ベネッセコーポレーションが提供する「進研模試(正式名称:大学入学共通テスト模試・総合学力テストなど)」は、多くの高校で学校団体受験として採用されており、受験経験がある高校生が最も多い模試かもしれません。

全国の非常に多くの高校生が受験するため母集団は大きいですが、その中には大学受験を本格的に意識していない生徒も多数含まれています。また、問題の難易度は基礎から標準レベルが中心です。これらの理由から、偏差値は河合塾や駿台の模試に比べて高く出る傾向がある点には注意が必要です。

進研模試は、特に高校1・2年生が、日々の学習の成果を確認し、基礎学力がきちんと定着しているかを測るのに非常に適しています。詳細な成績データとともに提供される「GTZ(学習到達ゾーン)」という指標は、学力の伸びを可視化しやすく、学習のモチベーション維持に役立ちます。大学受験を意識し始めた段階での、最初のペースメーカーとして活用するのが良いでしょう。(参照:ベネッセ マナビジョン 公式サイト)

代々木ゼミナール(代ゼミ模試)

代々木ゼミナール(代ゼミ)は、長年にわたる予備校としての歴史と実績があり、そのノウハウが詰まった「代ゼミ模試」もまた、質の高いことで知られています。

- 大学入学共通テスト入試プレ: 本番の共通テストを想定したマーク式模試。長年のデータ分析に基づいた的確な予想問題に定評があります。

- 大学別入試プレ: 各大学の傾向を深く分析した冠模試。解説が非常に丁寧で分かりやすいと評判で、復習がしやすいのが特徴です。

- 私大模試: 早大、慶大、上智大・理科大など、私立大学に特化した模試も実施しています。

代ゼミ模試は、他の大手予備校に比べると受験者数はやや少ないかもしれませんが、その分、質の高い問題と丁寧な解説で、受験生一人ひとりの学力向上をサポートしようという姿勢が感じられます。特に、志望校の対策を深く掘り下げたい受験生にとって、冠模試である「大学別入試プレ」は非常に価値のある選択肢となるでしょう。(参照:代々木ゼミナール 公式サイト)

【学年別】大学受験の模試はいつから受けるべき?

「模試はいつから、どれくらいの頻度で受けるべきか」は、学年によってその目的と意義が異なります。ここでは、高校1・2年生と高校3年生に分けて、模試との付き合い方を解説します。

高校1・2年生

高校1・2年生の段階で模試を受ける主な目的は、入試本番で高得点を取ることではありません。この時期の模試は、以下の3つの点に重点を置いて活用しましょう。

- 学習習慣の確立とペースメーカー: 定期的に模試という目標を設定することで、日々の学習にメリハリが生まれます。学校の定期テストとは異なる全国規模の試験に向けて勉強する習慣は、本格的な受験期に向けての大きなアドバンテージになります。

- 試験の雰囲気に慣れる: 早い段階から予備校などが実施する外部会場での模試に参加し、本番さながらの緊張感を体験しておくことは非常に有意義です。いざ受験生になったときに、過度に緊張することなく試験に臨めるようになります。

- 文理選択や志望校選びの材料: 模試の結果から、自分の得意科目や苦手科目を客観的に把握できます。これは、高校2年生での文理選択や、将来の進路、興味のある大学・学部を考える際の貴重な判断材料となります。

受験する模試の種類と頻度

この時期は、まず学校で実施されるベネッセの進研模試をしっかりと受けることが基本です。これに加えて、より大学受験を意識した模試として、河合塾の「全統模試」や東進の「全国統一高校生テスト」などを、年に2〜3回程度、個人で申し込んで受験してみるのがおすすめです。特に、長期休暇明けの8月や1月は、それまでの学習の成果を測る良い機会になります。

結果との向き合い方

高1・2年の段階では、偏差値や志望校判定の結果に一喜一憂する必要は全くありません。E判定が出ても落ち込む必要はなく、逆に良い判定が出ても、それはあくまで現時点でのものと冷静に受け止めましょう。

この時期に最も重視すべきは、成績表の「分野別成績」です。「数学の図形問題が弱いな」「古文の助動詞の理解が曖昧だ」といった具体的な弱点を見つけ出し、それを克服するために教科書や基本的な参考書に戻って復習することが何よりも大切です。模試を、自分の学習の穴を見つけるための「探知機」として活用し、長期的な視点でじっくりと基礎固めを進めていきましょう。

高校3年生

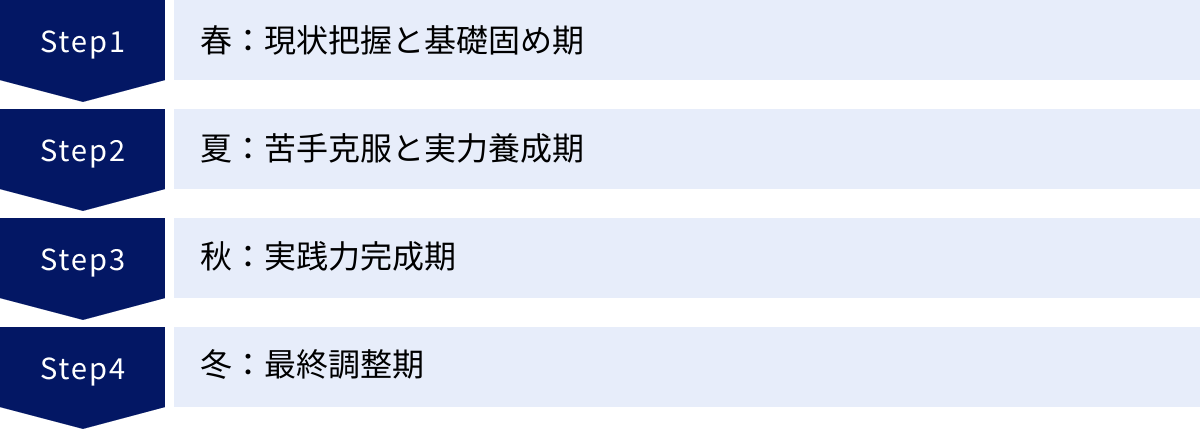

高校3年生になると、模試は学習のペースメーカーから、志望校合格を勝ち取るための戦略的なツールへとその役割を変えます。受験する時期によって目的が変化するため、年間を通じた計画的な受験が不可欠です。

受験スケジュールと各時期の目的

- 春(4月〜6月):現状把握と基礎固め期

- この時期は、まず河合塾の「第1回全統共通テスト模試」(5月頃)などを受け、本格的な受験勉強をスタートするにあたっての自分の現在地(特に基礎学力)を正確に把握します。冬から春にかけての学習成果を確認し、夏休みに取り組むべき課題を明確にすることが目的です。部活動がまだ続いている人も多いかもしれませんが、最低1回は受験しておきましょう。

- 夏(7月〜8月):苦手克服と実力養成期

- 夏休みは、受験の天王山とも言われる最も重要な時期です。ここでどれだけ苦手分野を克服し、学力を伸ばせるかが合否を大きく左右します。夏の学習の成果を測るため、8月末に実施される河合塾の「第2回全統模試(共通テスト・記述)」や駿台の「第2回駿台全国模試」は必修と言えます。この結果は、秋以降の志望校を最終決定する上での重要な判断材料となります。

- 秋(9月〜11月):実践力完成期

- この時期は、共通テスト対策と並行して、二次試験・個別試験対策を本格化させる時期です。共通テスト模試を継続して受けつつ、最も重要になるのが「大学別模試(冠模試)」です。東大、京大、早慶といった自分の第一志望校の冠模試がこの時期に集中して実施されます。志望校特有の出題傾向に慣れ、同じ大学を目指すライバルたちの中での立ち位置を確認するため、第一志望校の冠模試は必ず受験しましょう。複数の予備校が同じ大学の模試を実施している場合(例:東大オープンと東大実戦)、両方受けることで、より多角的に自分の実力を測ることができます。

- 冬(12月〜1月):最終調整期

- 大学入学共通テスト直前のこの時期には、各予備校が「共通テストプレ」「共通テストファイナル」といった、本番さながらの最終リハーサル模試を実施します。これらを受験し、時間配分や解く順番、マークミスの注意など、本番での戦い方の最終確認を行います。ここで見つかった最後の弱点を、本番までの残された時間で徹底的に潰し込みます。

高3生は、年間で最低でも5〜6回、難関大志望者であればそれ以上の模試を受験するのが一般的です。自分の志望校のレベルや、模試ごとの特徴(母集団、難易度)を考慮し、複数の予備校の模試をバランス良く組み合わせて受験計画を立てることが、合格への道を切り拓きます。

【2024-2025年】主要模試の年間日程一覧

大学受験の模試は、年間を通じて計画的に実施されます。ここでは、主要な予備校(河合塾、駿台、東進)が実施する、高校3年生・既卒生向けの主な模試の年間スケジュール(2024-2025年度)を一覧にまとめました。

※下記の日程は一般的なスケジュールであり、変更される可能性があります。また、申込期間は試験日よりもかなり前に設定されています。受験を検討する際は、必ず各予備校の公式サイトで最新の日程と申込期間を確認してください。

| 実施月 | 河合塾(全統模試) | 駿台予備学校(駿台模試) | 東進ハイスクール(東進模試) |

|---|---|---|---|

| 4月 | – | 第1回 駿台atama+共通テスト模試 | 第2回 共通テスト本番レベル模試 |

| 5月 | 第1回 全統共通テスト模試 | 第1回 駿台全国模試 | – |

| 6月 | 第1回 全統記述模試 | – | 全国統一高校生テスト(全学年対象) |

| 7月 | 第2回 全統共通テスト模試 | 第2回 駿台atama+共通テスト模試 | 大学別本番レベル模試 |

| 8月 | – | 第2回 駿台全国模試、第1回 大学別入試実践模試 | 第4回 共通テスト本番レベル模試 |

| 9月 | 第2回 全統記述模試、第1回 全統プレ共通テスト | 第3回 駿台全国模試 | – |

| 10月 | 第3回 全統共通テスト模試、大学別オープン模試 | – | 全国統一高校生テスト(全学年対象) |

| 11月 | 第3回 全統記述模試、大学別オープン模試 | 第2回 大学別入試実践模試、第3回 駿台atama+共通テスト模試 | – |

| 12月 | 全統共通テストファイナル | – | 最終 共通テスト本番レベル模試 |

| 1月 | – | – | – |

| (参照:河合塾、駿台予備学校、東進ハイスクール 各公式サイトの2024年度模試スケジュール) |

この表からわかるように、年間を通じて模試は途切れることなく実施されています。

- 春から夏(4月〜8月)にかけては、主に全受験生を対象とした共通テスト模試や、全国規模の記述模試が中心です。この時期は、基礎学力の定着度を確認し、夏休みの学習計画を立てるための指標として活用します。

- 秋(9月〜11月)に入ると、共通テスト対策模試に加え、各大学の入試に特化した「大学別模試(冠模試)」が本格化します。夏の学習成果を試し、志望校のライバルたちと競い合う、まさに天王山とも言えるシーズンです。

- 冬(12月)には、共通テスト本番直前の総仕上げとして、最終リハーサルとなる模試が実施されます。ここで本番同様のシミュレーションを行い、万全の態勢で本番に臨む準備をします。

重要なのは、これらの模試スケジュールを早期に把握し、自分の学習計画の中に組み込んでしまうことです。「次の模試は〇月だから、それまでに△△を完璧にしよう」というように、模試をマイルストーンとして設定することで、学習のモチベーションを維持しやすくなります。申し込み忘れがないように、手帳やカレンダーに書き込んでおくことを強くおすすめします。

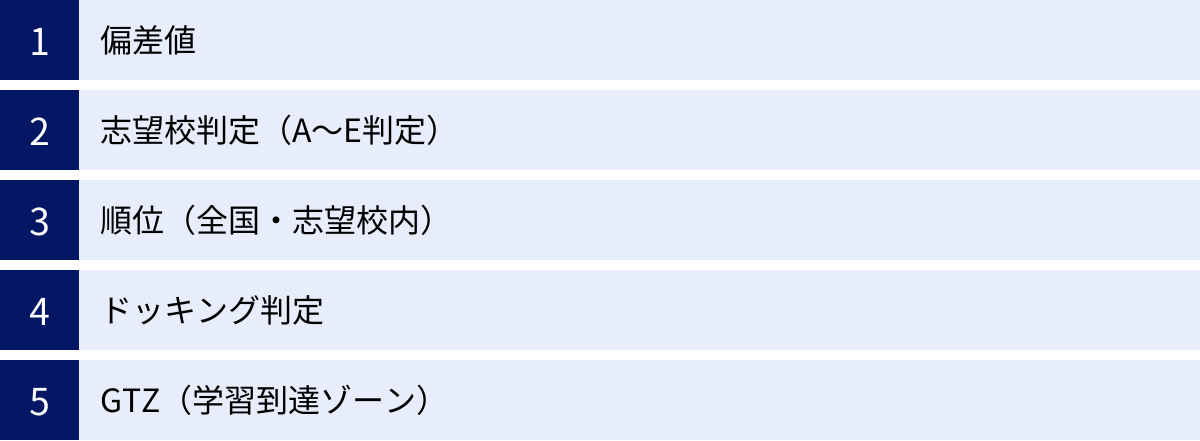

模試の結果で見るべき5つのポイントと判定基準

模試の結果が返却されたとき、多くの受験生は合計点と志望校判定だけを見て一喜一憂しがちです。しかし、成績表にはあなたの学力を伸ばすためのヒントが数多く隠されています。ここでは、模試の結果を最大限に活用するために、特に注目すべき5つのポイントとその見方を詳しく解説します。

偏差値

偏差値は、受験者全体の平均点を50、標準偏差を10として、自分が集団の中のどの位置にいるかを示す、統計的な数値です。テストの難易度によって平均点は毎回変動しますが、偏差値はそれを補正した指標であるため、異なる回や種類の模試でも、自分の相対的な学力を比較する際の客観的な物差しとなります。

例えば、非常に簡単なテストで90点を取ったとしても、平均点が85点であれば、偏差値は60にも届かないかもしれません。逆に、非常に難しいテストで60点しか取れなくても、平均点が45点であれば、偏差値は60を超えることもあります。このように、点数だけでは見えない「真の学力レベル」を示してくれるのが偏差値の役割です。

志望校を選ぶ際には、大学が公表している合格者の平均偏差値や、予備校が提供するボーダーライン偏差値(合格可能性50%程度のライン)が重要な参考情報となります。自分の現在の偏差値と目標とする偏差値との差を認識し、そのギャップを埋めるための学習計画を立てましょう。

ただし、注意点が一つあります。偏差値は、その模試を受けた受験者集団(母集団)のレベルに大きく影響されます。例えば、全国の高校生が幅広く受ける進研模試と、難関大志望者が多く集まる駿台全国模試では、同じ学力でも偏差値は駿台の方が低く出ます。したがって、異なる主催会社の模試の偏差値を単純に横並びで比較することはできません。自分の成績の推移を見るときは、同じシリーズの模試(例:河合塾の全統模試)で比較することが重要です。

志望校判定(A〜E判定)

志望校判定は、その模試の成績に基づいて、あなたが志望する大学・学部に合格できる可能性をアルファベットで示したものです。多くの受験生が最も気にする項目ですが、その意味を正しく理解し、冷静に受け止める必要があります。

一般的な判定基準の目安は以下の通りです。(予備校により若干異なります)

- A判定: 合格可能性 80%以上(かなり安全圏)

- B判定: 合格可能性 60%〜80%(合格圏内)

- C判定: 合格可能性 40%〜60%(ボーダーライン。合格者と不合格者が拮抗)

- D判定: 合格可能性 20%〜40%(努力が必要)

- E判定: 合格可能性 20%未満(厳しい状況)

ここで最も大切な心構えは、「判定は現時点でのスナップショット(一枚の写真)であり、未来を決定するものではない」ということです。特に高3の夏以前の模試でE判定が出たとしても、全く悲観する必要はありません。それは「現時点では合格ラインに達していない」という事実を示しているだけであり、ここからの頑張り次第でB判定、A判定へと上げていくことは十分に可能です。むしろ、早い段階で危機感を持てたことを前向きに捉えましょう。

逆に、A判定やB判定が出たからといって油断は禁物です。入試本番までにはまだ時間があり、他のライバルたちも必死に勉強しています。現状維持の努力では、相対的な位置は下がっていきます。

判定そのもののアルファベットに一喜一憂するのではなく、「合格ライン(C判定やB判定)まで、あと何点必要なのか」という具体的な点数差に着目し、その点数をどの科目・どの分野で稼ぐかを考えることが、判定を建設的に活用する方法です。

順位(全国・志望校内)

偏差値や判定と合わせて必ず確認したいのが「順位」です。特に、「志望校内順位」は極めて重要な指標です。

- 全国順位: その模試を受けた全受験者の中で、自分が何番目に位置しているかを示します。受験者数の多い大規模な模試(河合塾の全統模試など)ほど、全国レベルでの自分の立ち位置を客観的に示してくれます。

- 志望校内順位: 同じ大学・学部を志望校として登録した受験者の中で、自分が何番目にいるかを示します。これは、入試本番での直接のライバルたちの中での競争力を示す、最もリアルなデータと言えます。

この志望校内順位と、その大学・学部の「募集定員」を比較してみましょう。例えば、募集定員が100名の学部で、あなたの志望校内順位が80位だった場合、現時点では合格圏内にいる可能性が高いと判断できます。もし200位だったとしても、上位の受験生が他の大学に合格して辞退すること(いわゆる「合格者歩留まり」)を考えれば、まだまだ十分に合格のチャンスはあります。

自分の志望校内順位を一つの目標とし、「次の模試では順位を20上げる」「定員の1.5倍以内に入る」といった具体的な目標を設定することで、学習のモチベーションを高めることができます。

ドッキング判定

ドッキング判定は、主に国公立大学を志望する受験生にとって非常に重要な判定方式です。これは、「共通テスト模試の成績」と「二次試験を想定した記述模試の成績」という2つの異なる模試の結果を、志望校の配点比率に応じて組み合わせて(ドッキングさせて)算出する総合評価です。

国公立大学の入試は、多くの場合、共通テストの得点と、大学独自の二次試験の得点を合計して合否が決まります。そして、その配点比率は大学・学部によって大きく異なります(例:共通テスト:二次=500点:500点、450点:900点など)。

ドッキング判定は、この実際の配点比率を考慮して合格可能性を算出するため、単独の模試の判定よりも、より本番の合否に近い、精度の高い判定と言えます。

この判定を見ることで、「自分は共通テストで高得点を取って逃げ切るタイプか」「共通テストは多少苦手でも、二次試験の記述力で逆転を狙えるタイプか」といった、自分の戦い方のパターンを把握できます。もし共通テストの比重が高いのに共通テスト模試の成績が振るわないのであれば、二次対策の時間を少し削ってでも共通テスト対策に力を入れる、といった戦略的な判断が可能になります。秋以降の模試では、このドッキング判定を必ず確認し、自分の強みと弱みを踏まえた上で、残りの期間の学習の力配分を最適化しましょう。

GTZ(学習到達ゾーン)

GTZ(ジーティーゼット)は、ベネッセの進研模試で用いられる独自の学力指標です。これは、学力レベルをS1からD3までの15段階の「ゾーン」で示し、偏差値とは異なる視点から学力を評価します。

GTZの大きな特徴は、過去の模試からの「学力の伸び」を可視化しやすい点です。偏差値は母集団のレベルによって変動しますが、GTZはそうした変動の影響を受けにくく、純粋な学力の到達度を示そうとする指標です。

成績表には、今回の自分のGTZだけでなく、同じ大学・学部に合格した先輩たちが、高2の1月、高3の7月といった同時期にどのGTZにいたかというデータが示されています。これにより、「志望校に合格するためには、次の模試でB2ゾーンに到達する必要がある」といった、具体的で段階的な目標を設定しやすくなります。

偏差値や判定が思うように上がらずにモチベーションが下がりそうな時でも、GTZが一つでも上のゾーンに上がっていれば、それは着実に学力が向上している証拠です。自分の成長を実感し、学習を継続するための支えとなる指標として、GTZを有効に活用しましょう。(参照:ベネッセ マナビジョン 公式サイト)

成績が伸びる効果的な模試の復習方法4ステップ

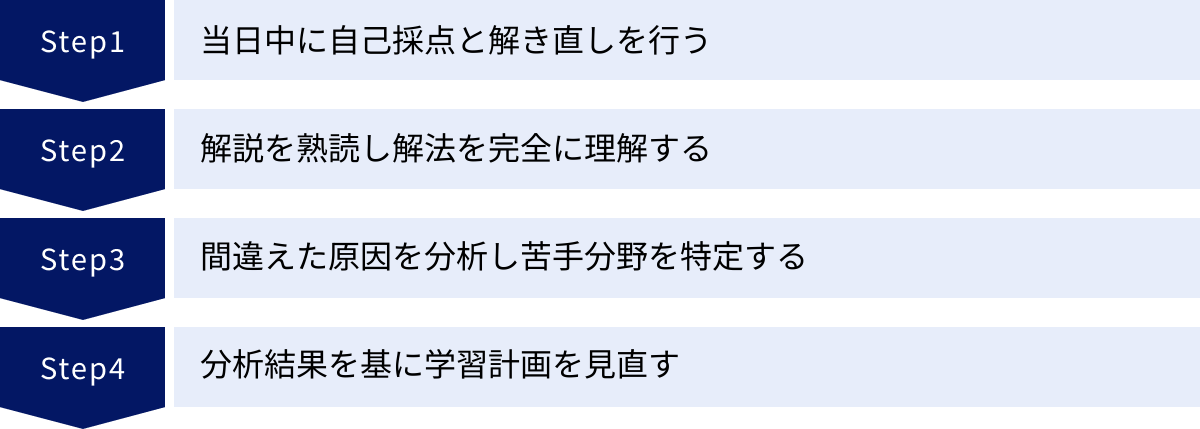

「模試は復習こそが命」とよく言われます。模試は、受けて結果を見るだけで終わりにしてしまっては、その価値の1割も活用できていません。模試は、あなたの弱点や課題が凝縮された、世界に一冊だけの「オーダーメイドの最強の問題集」です。この問題集を徹底的にしゃぶり尽くすことで、学力は飛躍的に向上します。ここでは、成績が伸びる効果的な模試の復習方法を、具体的な4つのステップで解説します。

① 当日中に自己採点と解き直しを行う

模試の復習は、スピードが命です。理想は、試験が終わったその日の夜、遅くとも翌日中には必ず自己採点と解き直しに着手することです。なぜなら、問題の内容はもちろん、「この問題でどう考えて、どこで迷ったか」「なぜこの選択肢を選んだのか」といった、自分の思考のプロセスが最も鮮明に記憶に残っているからです。時間が経てば経つほど、この貴重な記憶は薄れてしまい、復習の効果は半減してしまいます。

まず、解答・解説を見る前に、もう一度自分の力で解き直してみましょう。特に、試験時間内に時間が足りなくて手つかずだった問題や、じっくり考える時間がなかった問題に再挑戦します。ここで解くことができれば、その問題は「知識や解法は身についているが、スピードが足りない」という課題が見えます。もし解き直しても解けないのであれば、それは「根本的な理解や知識が不足している」という、より深刻な課題であることが分かります。

次に、自己採点を行います。この時、単にマルバツをつけるだけでは不十分です。以下のように、正解・不正解をより細かく分類すると、後の復習が非常に効率的になります。

- ◎(二重丸): 確信を持って、根拠も明確に説明できる正解。

- 〇(丸): 正解はしたが、少し自信がなかった、勘で当たった部分がある。

- △(三角): 解き直したら解けた問題。

- ×(バツ): 間違えた問題。解き直しても解けなかった。

この一手間を加えるだけで、復習すべき問題の優先順位が明確になります。当然、復習の対象は「〇」「△」「×」の問題です。「◎」の問題は、現時点であなたの確固たる実力なので、軽く見直す程度で問題ありません。

② 解説を熟読し解法を完全に理解する

自己採点と分類が終わったら、いよいよ解答・解説集の出番です。模試の解説は、その道のプロである予備校の講師陣が、長年の知見を基に作成した、非常に質の高い教材です。これを単に読んで「ふーん、そうなんだ」で終わらせてはいけません。

まず、「×」や「△」の問題について、解説を熟読し、正しい解法プロセスを一行一行丁寧に追いかけます。「なぜこの公式を使うのか」「なぜこの一文が根拠になるのか」を完全に理解できるまで、じっくりと読み込みましょう。そして、自分の思考プロセスと、解説に示されている理想的な思考プロセスとの「ズレ」がどこにあったのかを明確にします。この「ズレ」こそが、あなたの弱点そのものです。

次に、意外と見落としがちですが、「〇(自信はなかったが正解した)」の問題の解説も必ず読みましょう。まぐれ当たりを実力に変えるための重要な作業です。なぜその選択肢が正解で、他の選択肢がなぜ不正解なのか、その論理的な根拠をしっかりとインプットします。

さらに、解説に「別解」が載っている場合は、それも必ず確認してください。自分が思いつかなかった、よりスマートで効率的な解き方を発見できることがあります。解法の引き出しは多ければ多いほど、本番での対応力が高まります。

解説を読んでもどうしても理解できない箇所があれば、そのままにせず、学校の先生や塾の講師に質問し、疑問を完全に解消することが重要です。「分からないことを放置しない」という姿勢が、成績向上には不可欠です。

③ 間違えた原因を分析し苦手分野を特定する

解法を理解したら、次に行うべきは「なぜ、自分はこの問題を間違えたのか」という原因分析です。この分析が、同じミスを繰り返さないための鍵となります。ミスは、主に以下の4つのタイプに分類できます。

- 【A】単純な知識不足・暗記不足:

- 例:英単語の意味を知らなかった、歴史の年号を覚えていなかった、数学の公式をど忘れした。

- 対策: 基礎的なインプット作業の徹底。単語帳、一問一答、公式集などを繰り返し復習する。

- 【B】ケアレスミス(不注意によるミス):

- 例:計算ミス、プラスマイナスの付け間違い、マークシートの塗り間違い、問題文の条件の読み飛ばし。

- 対策: 普段の演習から見直しの習慣をつける。途中式を丁寧に残す。問題文の重要箇所に印をつける癖をつける。

- 【C】時間配分の失敗・スピード不足:

- 例:解き方は分かったが、時間が足りずに最後まで解けなかった。前半の難問に時間をかけすぎた。

- 対策: 問題演習の量を増やして処理速度を上げる。模試や過去問演習で、大問ごとの時間配分を意識したトレーニングを行う。

- 【D】応用力・思考力不足:

- 例:知識は持っているが、それをどう使えばよいか分からなかった。初見の問題形式に戸惑ってしまった。

- 対策: 基礎的な問題集から、標準〜応用レベルの問題集へとステップアップし、多様な問題に触れる。解法のパターンを学ぶだけでなく、「なぜその解法を使うのか」という本質を理解しようと努める。

自分の間違えた問題が、A〜Dのどのタイプに当てはまるのかを一つひとつ仕分けていきましょう。そして、どの科目・どの単元で、どのタイプのミスが多いのかを集計します。これにより、「自分は数学の確率分野で、応用力不足による失点が多い」「英語は全体的にできるが、ケアレスミスで点を落としがちだ」といった、具体的で客観的な自己分析が可能になります。

④ 分析結果を基に学習計画を見直す

原因分析までできたら、最後の仕上げです。その分析結果を、明日からの具体的な学習計画に反映させます。分析して終わりでは、何も変わりません。行動を変えてこそ、結果が変わります。

例えば、分析の結果、「化学の無機物質の暗記事項で失点が多かった(原因A)」と判明したなら、「今日から2週間、毎日寝る前の15分を無機化学の暗記時間に充てる」といった具体的なアクションプランを立てます。「数学で計算ミスが頻発した(原因B)」なら、「計算問題集を毎日1ページ解き、必ず検算する習慣をつける」といった計画が良いでしょう。「英語長文でいつも時間が足りなくなる(原因C)」なら、「時間を計って長文を読む練習を週3回行う」という目標を設定します。

重要なのは、漠然とした目標ではなく、「いつ」「何を」「どれくらい」やるのかを明確にした、実行可能な計画に落とし込むことです。そして、その計画を普段使っている手帳や学習計画表に書き込み、日々の学習に取り入れます。

このようにして、「模試を受ける(Check)→ 弱点と原因を分析する(Analyze)→ 学習計画を修正する(Plan)→ 計画に沿って学習する(Do)」というサイクルを確立することができれば、次の模試では確実に成績が向上しているはずです。模試は、この成長サイクルを回すための最高の起爆剤なのです。

(補足)復習ノートの作成もおすすめ

さらに復習の効果を高めたい人には、「復習ノート(または、間違いノート)」の作成を強くおすすめします。これは、模試で間違えた問題や、自信がなかった問題だけを集めた、あなた専用の弱点克服ノートです。

【復習ノートの作り方(例)】

- 見開きの左ページ: 間違えた問題のコピーを貼り付ける。

- 見開きの右ページ: 以下の3つの項目を書き出す。

- 間違えた原因: 上記のA〜Dのどのタイプか、具体的に何が原因だったかを書く。(例:「接線の公式をうろ覚えだった」「『〜でないものを選べ』を読み飛ばした」)

- 正しい解法・思考プロセス: 解説を参考に、正解に至るまでの流れを自分の言葉でまとめる。

- 関連知識・ポイント: その問題を解く上で重要となる公式、単語、文法事項や、次に似た問題が出たときに注意すべき点などを書き出す。

このノートは、作成する過程で理解が深まるだけでなく、定期的に見返すことで知識が定着し、同じミスを防ぐ効果があります。そして何より、入試直前期には、分厚い参考書を何冊も見直すよりも、自分の弱点だけが詰まったこのノートを1冊見直す方が、遥かに効率的な最終確認ツールとなります。

大学受験の模試を受ける際の3つの注意点

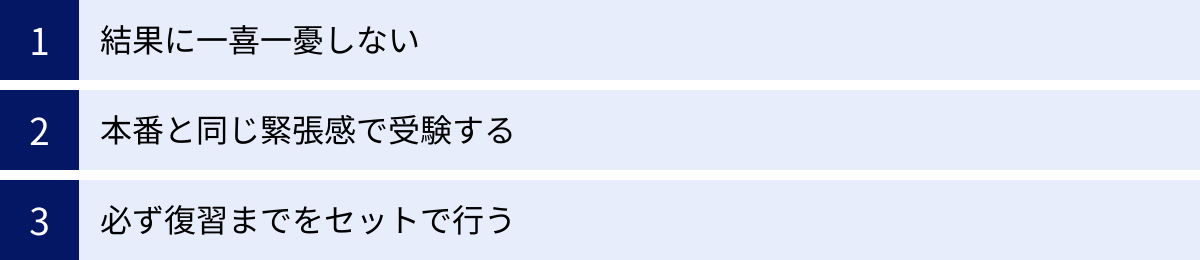

模試を最大限に活用し、学力向上につなげるためには、受ける際の心構えや、結果との向き合い方において、注意すべき点がいくつかあります。これらを知っておくことで、模試をより有意義なものにできます。

① 結果に一喜一憂しない

模試の結果が返ってくると、多くの受験生は偏差値や志望校判定のアルファベットに真っ先に目が行き、感情が大きく揺さぶられます。良い結果が出れば有頂天になり、悪い結果が出れば深く落ち込んでしまう。しかし、模試の結果に対して一喜一憂することは、百害あって一利なしです。

良い判定が出た場合(A判定・B判定など)

良い結果は、これまでの努力が実を結んだ証であり、自信を持つことは素晴らしいことです。しかし、そこで「もう大丈夫だ」と油断してしまうのが最も危険です。大学受験は、あなたがゴールするその瞬間まで、全国のライバルたちも走り続けています。あなたが歩みを緩めれば、彼らはあっという間にあなたを追い越していくでしょう。良い判定は、あくまで「その時点での」優位性を示しているに過ぎません。その結果に満足せず、「この順位を維持するためには、さらに何をすべきか」「まだ伸ばせる分野はないか」と、常に上を目指す謙虚な姿勢を持ち続けることが重要です。

悪い判定が出た場合(D判定・E判定など)

一方で、悪い結果が出たときに、必要以上に落ち込み、「自分にはもう無理だ」と諦めてしまうのも避けるべきです。特に、部活動を引退したばかりの夏や、まだ全範囲の学習が終わっていない秋口の模試では、結果が出ないのはある意味で当然のことです。E判定からの逆転合格は、決して珍しい話ではありません。

重要なのは、悪い結果という「事実」を冷静に受け止め、それを「伸びしろ」と捉えることです。「E判定」という結果そのものにショックを受けるのではなく、「合格ラインまであと何点足りないのか」「その点数を稼ぐためには、どの分野を優先的に勉強すればよいのか」という、建設的な課題分析の出発点として活用しましょう。模試は、あなたの弱点を教えてくれる「親切な健康診断」のようなものです。悪い結果は、治療すべき箇所が見つかった「ラッキーな発見」と前向きに考え、すぐに対策に取り掛かることが肝心です。

② 本番と同じ緊張感で受験する

模試を受ける際には、「これは練習ではない、本番だ」という強い意識を持って臨むことが極めて重要です。せっかく受験料と貴重な一日を費やすのですから、その効果を最大化しなければもったいないです。

「どうせ練習だから、分からなかったら適当にマークしよう」「疲れたから途中で集中力が切れても仕方ない」といった甘い考えで受けてしまうと、得られるものはほとんどありません。それでは、正確な学力測定はできませんし、何より本番の予行演習という、模試の持つもう一つの重要な役割を放棄していることになります。

本番を完璧にシミュレーションするために、以下のことを意識してみましょう。

- 持ち物の準備: 筆記用具(鉛筆、消しゴム)、時計(試験会場に時計がない場合も多い)、受験票、場合によってはお弁当や飲み物など、入試本番に持っていくつもりで準備します。

- 当日のコンディション調整: 試験開始時間に最高のパフォーマンスが発揮できるように、前日は十分な睡眠をとり、当日は試験開始の2〜3時間前には起床するなど、生活リズムも本番を意識します。

- 時間配分の徹底: 「この大問には20分」「最後の10分は見直し」といった、事前に立てた時間配分のプランを、本番のプレッシャーの中で実行できるか試します。

- 休憩時間の過ごし方: 科目と科目の間の短い休憩時間に、何をすれば次の試験に集中できるか(トイレに行く、軽く糖分を補給する、次の科目の重要事項を見直すなど)をシミュレートします。

本番で実力を100%出し切るためには、学力だけでなく、プレッシャー下で冷静に問題を解き、時間内に実力を最大限発揮する「試験力」が求められます。模試は、この「試験力」を合法的に、かつ安全に鍛えることができる唯一の機会です。一回一回の模試を、本番さながらの真剣勝負の場として捉えましょう。

③ 必ず復習までをセットで行う

これは何度強調してもしすぎることはありませんが、模試は「受けて終わり」ではなく、「復習するまでが模試」です。これを徹底できるかどうかが、模試を成績アップにつなげられる人と、そうでない人の決定的な分かれ道となります。

模試を受けっぱなしにして復習をしないのは、健康診断で「要精密検査」という結果が出たのに、病院に行かずに放置するのと同じです。自分の弱点や課題がどこにあるのかを知っただけで、それを解決するための行動を起こさなければ、何も改善されません。そして、次の模試でも同じような間違いを繰り返し、成績は伸び悩むことになるでしょう。これは、時間とお金を無駄にするだけでなく、成績が上がらないことによるモチベーションの低下という、最悪の悪循環に陥る原因となります。

これを防ぐためには、模試を受験する段階で、復習の時間まであらかじめスケジュールに組み込んでしまうことが有効です。例えば、「〇月〇日は模試本番、そして翌日の〇月△日は模試の復習日」というように、2日間をワンセットとして予定を確保しておくのです。

模試の復習は、面倒で骨の折れる作業かもしれません。自分の弱点と向き合うのは、精神的にも辛いことです。しかし、自分の弱点が最も効率的に、かつ網羅的にリストアップされている教材は、市販のどんな参考書よりも、あなたの模試の結果そのものなのです。この「自分だけの宝の地図」を読み解き、一つひとつ課題をクリアしていくことこそが、志望校合格への最も確実で、最も効率的な道筋です。模試は、復習というプロセスを経て、初めてあなたの血肉となるのです。

まとめ

大学受験という長く険しい道のりにおいて、模擬試験(模試)は、単なる実力判定テスト以上の、極めて重要な役割を担っています。それは、ゴールである志望校合格から逆算し、現在地を正確に把握し、そして目的地までの最短ルートを指し示してくれる「羅針盤」であり「精密な地図」に他なりません。

この記事では、大学受験の模試について、その目的から種類、主要な模試の特徴、効果的な活用法まで、包括的に解説してきました。最後に、その要点を改めて確認しましょう。

- 模試の3大目的: 模試は「①自分の学力と志望校との距離を測り」「②試験本番の形式や雰囲気に慣れ」「③苦手分野を把握し学習計画に活かす」という3つの重要な目的を持って受けるべきです。

- 模試の選択: 河合塾の「全統模試」は客観的な立ち位置を知るための基本、駿台の「駿台模試」は難関大対策、東進の「東進模試」はスピード復習、ベネッセの「進研模試」は基礎力確認など、それぞれの特徴を理解し、自分の学年、志望校レベル、目的に合わせて計画的に受験することが重要です。

- 結果の分析: 成績表では、判定や偏差値に一喜一憂するのではなく、「志望校内順位」「ドッキング判定」といったよりリアルな指標や、「分野別成績」から読み取れる具体的な弱点に目を向けるべきです。

- 復習の徹底: 模試の価値は復習にあります。「①当日中の解き直し」「②解説の熟読」「③原因分析」「④学習計画への反映」という4ステップの復習を徹底することで、模試はあなただけの最強の参考書に変わります。

大学受験は、時に孤独で、先の見えない不安に駆られることもあるでしょう。しかし、模試をペースメーカーとして定期的に受験し、その結果を冷静に分析して次のアクションに繋げるというサイクルを確立できれば、あなたは着実に、一歩一歩ゴールに向かって前進していることを実感できるはずです。

模試は、あなたを評価するためのものではなく、あなたが成長するためのツールです。 この記事で紹介した知識やノウハウを最大限に活用し、一つひとつの模試を大切にして、志望校合格という栄冠を掴み取ってください。