お子様の教育を考える上で、学習塾という選択肢は非常に大きな意味を持ちます。しかし、「進学塾」と「補習塾」という言葉を耳にしても、その具体的な違いや、どちらがお子様に合っているのかを判断するのは簡単ではありません。

「とにかく良い学校に入ってほしいから、有名な進学塾がいいのだろうか?」

「学校の授業についていけていないみたいだから、まずは補習塾で基礎固めから?」

「そもそも、うちの子の性格にはどんな塾が合っているんだろう?」

このような悩みや疑問は、多くの保護者様が抱える共通の課題です。塾選びは、お子様の学習意欲や学力向上、そして将来の進路に直結する重要な決断です。誤った選択をしてしまうと、貴重な時間とお金を無駄にするだけでなく、お子様の勉強に対する自信を失わせてしまうことにもなりかねません。

この記事では、「進学塾」と「補習塾」の根本的な違いを、目的や指導内容、費用など7つの観点から徹底的に比較・解説します。さらに、進学塾のメリット・デメリット、失敗しないための選び方のポイント、学年別の費用相場や通い始めるべき時期まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後までお読みいただくことで、漠然としていた塾選びの基準が明確になり、お子様一人ひとりの目的や性格に最適な塾を見つけるための具体的な道筋が見えてくるはずです。お子様の可能性を最大限に引き出すための、最高のパートナー選びの一助となれば幸いです。

目次

進学塾とは

志望校合格を目的とした学習塾

進学塾とは、その名の通り「志望校への合格」を最大の目的として運営される学習塾です。ここでいう志望校とは、中学受験における難関私立・国立中学校、高校受験におけるトップレベルの公立・私立高校、そして大学受験における難関大学や医学部などを指します。

進学塾の最大の特徴は、すべてのカリキュラムや指導方針が「入試で合格点を取ること」から逆算して設計されている点にあります。学校の授業のように、文部科学省の学習指導要領に沿って基礎から丁寧に積み上げていくというよりは、志望校の出題傾向を徹底的に分析し、合格に必要な知識や解法テクニックを効率的に習得させることに主眼が置かれています。

指導内容は、学校の教科書レベルを大きく超える応用・発展的な問題が中心となります。例えば、中学受験の算数では「つるかめ算」「旅人算」といった特殊算を学び、大学受験の英語では高度な長文読解や自由英作文の対策を行います。これらは、通常の学校の授業だけではほとんど触れる機会のない内容であり、進学塾に通うことで初めて体系的に学ぶことができます。

授業のスピードも非常に速く、いわゆる「先取り学習」が基本です。中学受験塾では、小学校6年間の学習内容を5年生のうちに終え、最後の1年間は志望校対策の演習に集中するといったカリキュラムが一般的です。このハイスピードな環境についていくためには、生徒自身にも高い学習意欲と一定以上の基礎学力が求められます。そのため、多くの進学塾では入塾テストが設けられており、誰でも入れるわけではないという点も特徴の一つです。

指導形態は、クラス単位の「集団指導」が主流です。同じ目標を持つライバルたちと互いに競い合い、高め合う環境を提供することで、生徒のモチベーションを最大限に引き出すことを狙いとしています。また、学力別にクラスが編成されることが多く、自分のレベルに合った授業を受けることができます。定期的に行われるテストの成績によってクラスが変動するシステムは、生徒の競争心を刺激し、学習への緊張感を維持させるための仕組みと言えるでしょう。

講師陣も、受験指導のプロフェッショナルが揃っています。各教科の専門知識はもちろんのこと、最新の入試情報の収集・分析能力に長けており、「どの学校がどのような問題を出すのか」「どうすれば合格点を取れるのか」を知り尽くしたエキスパートです。彼らの指導は、単なる知識の伝達に留まらず、合格に向けた戦略的な学習計画の立案や、精神的なサポートまで多岐にわたります。

このように、進学塾は「志望校合格」という明確なゴールに向かって、ハイレベルな仲間とプロフェッショナルな講師陣のもと、専用に設計されたカリキュラムで最短距離を突き進むための場所です。厳しい環境ではありますが、それを乗り越えた先には、目標達成という大きな成功体験が待っています。

補習塾とは

学校の授業理解と成績アップを目的とした学習塾

補習塾とは、「学校の授業内容を完全に理解し、定期テストでの成績を向上させること」を主な目的とする学習塾です。進学塾が未来の「受験」を見据えているのに対し、補習塾は目の前の「学校の勉強」に焦点を当てている点が最大の違いです。

多くの生徒が学習でつまずくのは、学校の授業で「わからない」と感じた部分をそのまま放置してしまうことが原因です。補習塾の役割は、その「わからない」を一つひとつ丁寧に解消し、生徒が自信を持って学校の授業に臨めるようにサポートすることにあります。

指導内容は、基本的に学校で使用している教科書やワークに準拠しています。学校の授業で習った単元の復習や、つまずいてしまった箇所の再学習が中心となり、基礎・基本の定着を最優先します。例えば、数学で分数の計算が苦手な生徒には、小学校の単元にまで遡って徹底的に反復練習を行うなど、一人ひとりの理解度に合わせて柔軟に対応します。「なぜそうなるのか」という根本的な理解を促し、確固たる学力の土台を築くことを重視しています。

授業のスピードは、学校の進度とほぼ同じか、少し遅れて復習を中心に行うペースが一般的です。進学塾のような先取り学習は行わず、生徒が学校の授業で「あっ、これ塾でやったところだ!」と自信を持てるような状態を目指します。この安心感が、生徒の学習意欲を高める上で非常に重要な要素となります。

指導形態は、「個別指導」や「少人数制指導」が主流です。集団指導では質問しづらいと感じる生徒や、自分のペースでじっくりと学びたい生徒にとって、最適な環境と言えます。講師が生徒のすぐ隣に座り、手元を見ながら「どこでつまずいているのか」を的確に把握し、その場で疑問を解決できるのが個別指導の強みです。このきめ細やかなサポートにより、生徒は取り残されることなく、着実に学習を進めることができます。

対象となる生徒の学力レベルは非常に幅広く、特定の学力基準は設けられていないことがほとんどです。「勉強の仕方がわからない」「特定の科目がどうしても苦手」「定期テストの点数を上げたい」「学習習慣を身につけたい」といった、様々な悩みを持つ生徒を受け入れています。補習塾は、勉強が苦手な生徒にとっての駆け込み寺であり、学習面での自己肯定感を育む場所としての役割も担っています。

講師は、大学生のアルバE-E-A-Tイトが多い傾向にありますが、これもメリットとして捉えることができます。年齢が近いため、生徒にとっては親しみやすい「お兄さん・お姉さん」のような存在となり、勉強の悩みだけでなく、学校生活の相談などもしやすい雰囲気があります。生徒一人ひとりに寄り添い、精神的な支えとなりながら、学習意欲を引き出すコミュニケーション能力が重視されます。

補習塾は、学校の成績(内申点)を確実に向上させ、学習の基礎を固め、勉強に対する苦手意識を克服したい生徒にとって、最も頼りになる存在です。派手さはありませんが、地道な努力をサポートし、「わかる」「できる」という成功体験を積み重ねさせることで、生徒の将来の可能性を広げるための重要な基盤を築く場所と言えるでしょう。

【一覧比較】進学塾と補習塾の7つの違い

ここまで進学塾と補習塾のそれぞれの特徴を解説してきましたが、両者の違いをより明確に理解するために、7つの主要な項目で比較してみましょう。以下の比較表は、お子様にどちらの塾が合っているかを判断する際の、重要なチェックリストとなります。

| 比較項目 | 進学塾 | 補習塾 |

|---|---|---|

| ① 目的 | 志望校合格、受験対策 | 学校の授業理解、定期テスト対策、内申点向上 |

| ② 指導内容 | 応用・発展、入試問題中心 | 基礎固め、教科書準拠 |

| ③ 授業スピード | 速い(先取り学習) | 学校準拠(復習中心) |

| ④ 対象学力 | 平均以上 | 様々(苦手克服が中心) |

| ⑤ 指導形態 | 集団指導が主流 | 個別指導が主流 |

| ⑥ 講師の質 | 受験指導のプロフェッショナル | 生徒に寄り添う指導が得意な講師 |

| ⑦ 費用 | 高い傾向 | 比較的安い傾向 |

この表を基に、各項目をさらに詳しく掘り下げていきましょう。

① 目的

進学塾:受験対策と志望校合格

進学塾の目的は、極めて明確かつ単一的で、「志望校に合格させること」です。すべての活動はこの最終目標から逆算されています。塾選びの時点で、生徒と保護者は「〇〇中学に合格したい」「△△大学に進学したい」といった具体的なゴールを共有しています。そのため、塾側も合格という結果に対して強い責任を負っており、そのための最適な環境とカリキュラムを提供します。日々の授業は、最終目標達成のための一つのステップであり、生徒もそのことを強く意識しながら学習に取り組みます。

補習塾:学校の授業の補習と定期テスト対策

一方、補習塾の目的はより身近な課題解決にあります。「学校の授業についていく」「苦手科目を克服する」「次の定期テストで〇点アップする」といった、短〜中期的な目標の達成を目指します。特に、高校受験において重要な評価基準となる「内申点(調査書点)」の向上は、補習塾が最も得意とする領域です。日々の学習の積み重ねが内申点に直結するため、補習塾では学習習慣の定着も重要な目的の一つとなります。

② 指導内容

進学塾:入試問題を中心とした応用・発展的な内容

進学塾の教材や授業内容は、志望校の入試問題を解くために特化しています。学校の教科書だけでは対応できないような、思考力や応用力を問う難問に数多く触れます。過去の入試問題を徹底的に分析して作成されたオリジナルテキストを使用することが多く、出題傾向の高い分野や、差がつきやすい問題に時間を割いて重点的に指導します。これは、限られた時間の中で合格点を取るための、最も効率的なアプローチです。

補習塾:学校の教科書に沿った基礎的な内容

補習塾では、学校で使用している教科書や問題集をそのまま教材として使うことも珍しくありません。指導内容は教科書に準拠しており、学校の授業で習った内容の復習と定着がメインとなります。まずは教科書の例題レベルを確実に解けるようにし、その後、章末問題や学校で配布されるワークなどに取り組むことで、基礎学力を盤石にします。「わかる」という実感を持たせ、学習への自信を回復させることが最優先されます。

③ 授業のスピード

進学塾:速いペースで進む先取り学習

進学塾の授業は、学校の進度を大幅に前倒しする「先取り学習」が基本です。これは、受験学年の後半を受験対策の演習に充てるための戦略的なカリキュラムです。例えば、中学受験塾では、小学校の内容を5年生のうちに終え、中高一貫校では、中学の内容を2年間で終えて高校の学習内容に入るといったケースが多く見られます。このスピード感についていくためには、予習・復習が不可欠であり、生徒には高い自己管理能力が求められます。

補習塾:学校の進度に合わせるか、少し遅れて復習

補習塾の授業ペースは、生徒一人ひとりの理解度や学校の進度に合わせて柔軟に調整されます。基本的には学校の授業の少し後を追いかける形で復習を行い、知識の定着を図ります。もし生徒が特定の単元でつまずいていれば、その単元が完全に理解できるまで、時間をかけてじっくりと指導します。決して生徒を置き去りにしない、丁寧なペース設定が特徴です。

④ 対象となる生徒の学力レベル

進学塾:平均以上の学力を持つ生徒が中心

進学塾、特に難関校向けのコースでは、入塾に際して選抜テストが課されることが一般的です。これは、ハイスピードでハイレベルな授業についてこられるだけの基礎学力があるかを確認するためです。したがって、在籍している生徒は自ずと平均以上の学力を持つ生徒が中心となります。学力別に細かくクラス分けがされており、常に自分のレベルに合ったライバルと競い合える環境が用意されています。

補習塾:学力レベルは様々で、苦手克服を目指す生徒が多い

補習塾は、原則として入塾テストはなく、学力を問わず誰でも受け入れる門戸の広い塾です。勉強が非常に苦手な生徒から、特定の科目だけを強化したい平均的な学力の生徒、さらには上位の成績だがケアレスミスをなくしたい生徒まで、様々なニーズに対応します。生徒一人ひとりの課題に寄り添い、個別の学習プランを提案できるのが強みです。

⑤ 指導形態

進学塾:集団指導が主流

進学塾では、競争環境を生み出しやすい「集団指導」が伝統的に主流となっています。数十人の生徒が同じ教室で一人の講師の授業を受けるスタイルです。ライバルの存在を常に意識することで、緊張感とモチベーションを維持する効果が期待できます。また、優秀な講師の授業を多くの生徒が同時に受けられるため、塾側にとっても効率的な運営が可能となります。

補習塾:個別指導が主流

補習塾では、生徒一人ひとりのつまずきにきめ細かく対応できる「個別指導」が主流です。講師1人に対して生徒が1人または2〜3人という形式が一般的です。生徒は自分のわからない点を周囲に気兼ねなく質問でき、講師は生徒の表情や手元の動きから理解度を即座に把握できます。学習進捗の管理も個人単位で行われるため、オーダーメイドの指導が可能です。

⑥ 講師の質

進学塾:受験指導のプロフェッショナル講師が多い

進学塾の講師は、特定の教科や特定の学校群の受験指導を専門とするプロフェッショナルです。長年の経験とデータ分析に基づき、「何を」「どの順番で」「どのように」教えれば合格できるかを熟知しています。授業はエンターテイメント性に富み、生徒を引き込む話術に長けたスター講師が存在することも特徴です。彼らの存在そのものが、塾のブランド価値となっています。

補習塾:生徒に寄り添う指導が得意な講師が多い

補習塾の講師には、学力指導のスキル以上に、生徒とのコミュニケーション能力やコーチング能力が求められます。勉強が苦手な生徒の気持ちを理解し、やる気を引き出し、小さな成功体験を褒めて伸ばす、といった寄り添う姿勢が重要です。大学生アルバイト講師が多いのも特徴ですが、生徒と年齢が近い分、親近感を抱きやすく、良き相談相手となれるというメリットもあります。

⑦ 費用

進学塾:高額になる傾向

進学塾の費用は、一般的に高額になる傾向があります。これは、質の高い講師陣、独自開発の教材、豊富な模試や情報提供といった付加価値の対価と言えます。月々の授業料に加え、春期・夏期・冬期といった季節講習、志望校別特訓講座、教材費、模試代、合宿費など、年間を通して様々な追加費用が発生します。トータルでいくらかかるのか、事前にしっかりと確認することが重要です。

補習塾:進学塾に比べると安価な傾向

補習塾の費用は、進学塾と比較すると安価な傾向にあります。ただし、これはあくまで集団指導の場合であり、個別指導の場合は注意が必要です。個別指導はマンツーマンに近い形で行われるため、1時間あたりの単価は集団指導よりも高くなります。受講するコマ数によっては、結果的に進学塾よりも高額になるケースもあり得ます。料金体系をよく理解し、必要なコマ数を見極めることが大切です。

進学塾に通うメリット

志望校合格という明確な目標を持つ生徒にとって、進学塾は計り知れないほどのメリットを提供してくれます。ここでは、その代表的な3つのメリットについて詳しく解説します。

受験に特化したハイレベルな指導を受けられる

進学塾に通う最大のメリットは、受験というゴールから逆算された、極めて効率的で質の高い指導を受けられることです。進学塾の講師陣は、単なる教科の専門家ではなく、「入試の専門家」です。彼らは長年にわたり、各学校の過去問を徹底的に分析し、出題傾向、頻出分野、さらには採点基準までをも把握しています。

例えば、ある大学の英語では自由英作文の配点が高い、別の大学の数学では証明問題が合否を分ける、といった具体的な情報に基づき、授業内容が組み立てられます。生徒は、独学では決して得られないような「点を取るためのテクニック」や「時間配分の戦略」を学ぶことができます。これは、限られた試験時間内で最大限のパフォーマンスを発揮するために不可欠なスキルです。

また、教材も秀逸です。市販の参考書とは一線を画す、塾が独自に開発したオリジナルテキストは、合格に必要なエッセンスが凝縮された知識の宝庫です。良問が体系的にまとめられており、これを繰り返し解くことで、自然と応用力や思考力が身についていきます。学校の授業だけでは到底太刀打ちできない難関校の入試問題に対応できる学力は、こうした専門的な指導環境があってこそ養われるのです。

最新の受験情報を入手できる

受験は、学力だけで乗り切れるものではありません。正確で新しい情報をいかに多く持っているかという「情報戦」の側面も非常に大きいのです。進学塾は、この情報戦において強力な武器となります。

塾には、全国の系列校や長年の実績から蓄積された、膨大な入試データが存在します。各学校の最新の入試変更点、学部・学科の新設情報、倍率の推移、併願校の組み合わせパターンなど、個人では収集が困難な貴重な情報を提供してくれます。

さらに、保護者向けのセミナーや個人面談も頻繁に開催されます。そこでは、最新の教育改革の動向、大学入学共通テストの分析、推薦入試やAO入試の現状、さらには学費や奨学金に関する情報まで、多岐にわたるテーマが扱われます。これらの情報を早期に入手することで、長期的な視点に立った戦略的な進路選択が可能になります。子どもが勉強に集中している間、親は情報収集と戦略立案に専念できるという役割分担ができるのも、進学塾に通う大きなメリットと言えるでしょう。

同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる

受験勉強は、長く険しい道のりであり、時には孤独を感じることも少なくありません。そんな時、同じ目標に向かって努力する仲間の存在は、何物にも代えがたい支えとなります。

進学塾には、「〇〇中学に合格したい」「△△大学に行きたい」という高い志を持った生徒たちが集まっています。授業中に繰り広げられる活発な議論、休み時間に交わされる「あの問題どうやって解いた?」という会話、模試の結果に一喜一憂し合う姿。これらすべてが、健全な競争心と連帯感を生み出します。

友人が夜遅くまで自習室で頑張っている姿を見れば、「自分も負けていられない」と奮起できます。模試の成績でライバルに負ければ、「次は絶対に勝つ」という強いモチベーションが生まれます。逆に、自分がスランプに陥った時には、仲間からの励ましの言葉が再び立ち上がる力を与えてくれます。

このような切磋琢磨できる環境は、学力向上だけでなく、精神的な成長にも大きく寄与します。受験という共通の試練を共に乗り越えた経験は、一生の財産となる友情を育むことにも繋がるでしょう。独学や家庭学習では決して得られない、この「環境の力」こそが進学塾の持つ大きな価値なのです。

進学塾に通うデメリット

多くのメリットがある一方で、進学塾には注意すべきデメリットも存在します。お子様の性格や状況によっては、進学塾が合わずに逆効果となってしまう可能性もゼロではありません。入塾を検討する際には、以下の点を十分に理解しておくことが重要です。

授業のスピードが速くついていけない可能性がある

進学塾の最大の特徴である「先取り学習」と「ハイスピードな授業」は、諸刃の剣でもあります。意欲の高い生徒にとっては効率的な学習環境ですが、少しでもつまずくと、あっという間に授業についていけなくなるリスクを孕んでいます。

集団指導が基本であるため、一人の生徒の理解を待って授業を止めることはありません。 授業中に生まれた小さな「わからない」を放置してしまうと、次の授業ではその「わからない」を前提に話が進むため、雪だるま式に理解できないことが増えていきます。

結果として、塾に通っているにもかかわらず、授業の内容が全く頭に入ってこない「お客様状態」に陥ってしまうことがあります。塾の宿題をこなすだけで精一杯になり、根本的な理解が追いつかないまま時間だけが過ぎていくのです。これは、生徒の自信を著しく損ない、勉強そのものへの嫌悪感を抱かせる原因にもなりかねません。自分のペースでじっくり考えたいタイプのお子様や、基礎に不安があるお子様には、進学塾のスピード感は大きな負担となる可能性があります。

学校の成績対策は手薄になる

進学塾の目的は、あくまで「入試での合格」であり、「学校の定期テストで高得点を取ること」ではありません。そのため、学校の教科書に準拠した定期テスト対策は、基本的に手薄になるか、全く行われないと考えた方が良いでしょう。

進学塾のカリキュラムは学校の進度とは全く異なるため、塾で応用問題を学んでいる時期に、学校では全く別の単元の基礎をテスト範囲としている、ということが頻繁に起こります。この場合、生徒は塾の宿題と、学校のテスト勉強を両立させなければなりません。

特に、内申点が合否に大きく影響する公立高校の受験を考えている場合、この点は深刻な問題となります。塾の勉強に追われて学校の提出物がおろそかになったり、定期テストの点数が伸び悩んだりすると、本末転倒です。進学塾での学習内容が、必ずしも学校の成績に直結するわけではないという事実を理解し、学校の勉強を自己管理できるかどうかが問われます。

費用が高額になる傾向がある

進学塾の質の高いサービスには、相応のコストがかかります。前述の通り、授業料そのものが高めに設定されていることに加え、それ以外にも様々な費用が発生します。

月々の授業料のほかに、夏期講習、冬期講習、春期講習といった季節講習は、ほぼ参加が必須となっており、それぞれ数万円から十数万円の追加費用がかかります。受験学年になると、志望校別の対策講座や正月特訓、直前合宿などが加わり、費用はさらに跳ね上がります。

また、入塾金、教材費、模試代、施設維持費なども別途請求されることが一般的です。これらの費用をすべて合計した年間総額は、想像以上に高額になる可能性があります。特に、兄弟姉妹で通わせる場合や、長期にわたって通うことを考えると、家計への負担は決して小さくありません。入塾前に年間のトータルコストを必ず確認し、無理なく支払い続けられるかどうかを慎重に判断する必要があります。

補習塾のメリット・デメリット

次に、学校の授業のフォローアップを主眼とする補習塾のメリットとデメリットを見ていきましょう。進学塾とは対照的な特徴が多く、お子様の状況によってはこちらが最適な選択となるケースも少なくありません。

メリット:学校の成績向上や苦手克服につながる

補習塾に通う最大のメリットは、学校の成績、特に内申点に直結する成果が期待できることです。補習塾のカリキュ-E-E-A-Tラムは学校の授業と完全に連動しているため、塾での学習がそのまま定期テスト対策になります。

個別指導や少人数制指導が主流であるため、生徒一人ひとりが抱える「わからない」にピンポイントで対応できます。例えば、英語の三単現の「s」でつまずいている生徒には、そこだけを集中して何度も反復練習するなど、オーダーメイドの指導が可能です。この「わかるまで教える」という丁寧なアプローチにより、生徒は苦手意識を克服し、「自分もやればできるんだ」という自信を取り戻すことができます。

この「わかる」という成功体験は、学習意欲の向上に非常に重要です。勉強が楽しくなれば、自ずと学習習慣も身につき、学校の授業にも積極的に参加できるようになります。結果として、定期テストの点数が上がり、内申点が向上するという好循環が生まれるのです。勉強のやり方そのものがわからない、あるいは学習習慣が確立していないお子様にとって、補習塾は学力の土台を築くための理想的な場所と言えるでしょう。

デメリット:難関校の受験対策には不十分な場合がある

一方で、補習塾のデメリットは、その目的の裏返しでもあります。補習塾はあくまで学校の授業の補完を目的としているため、学校のレベルを大きく超えるような難関校の受験対策には、対応しきれない場合が多いという点です。

難関私立中学・高校や難関大学の入試では、教科書レベルの知識だけでは解けない、高度な思考力や応用力を問う問題が数多く出題されます。補習塾では、こうした特殊な問題への対策や、入試特有の解法テクニックを専門的に指導することは稀です。講師も受験指導のプロフェッショナルというよりは、基礎を教えるのが得意な先生が多いため、最新の入試情報や戦略的な進路指導に関する知見も、専門の進学塾に比べると見劣りする可能性があります。

したがって、将来的に難関校への進学を視野に入れている場合、補習塾だけでは対策が不十分になるリスクがあります。最初は補習塾で基礎を固め、受験が近づいてきた段階で進学塾に切り替える、あるいは両方を併用するといった戦略も検討する必要があるかもしれません。

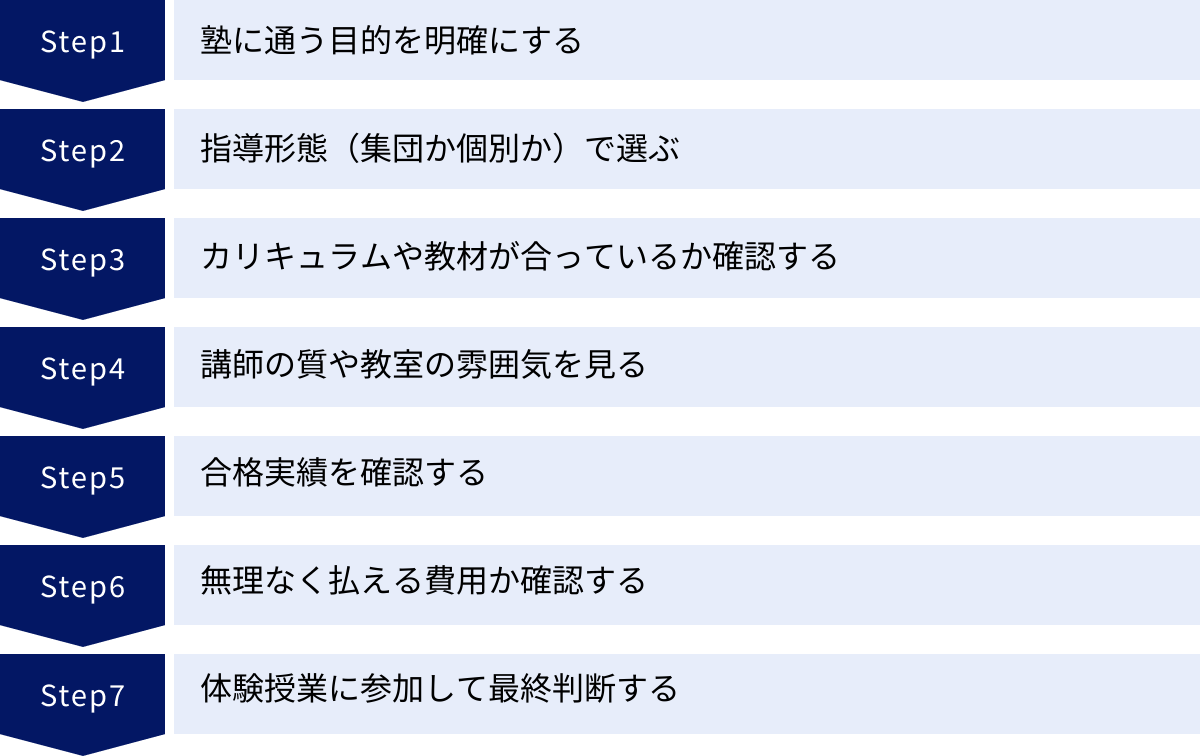

【重要】失敗しない進学塾の選び方7つのポイント

数ある進学塾の中から、本当にお子様に合った一校を見つけ出すことは、まさに至難の業です。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえることで、失敗のリスクを大幅に減らすことができます。ここでは、後悔しないための塾選びの7つの鉄則をご紹介します。

① 塾に通う目的を明確にする

これが全ての土台であり、最も重要なポイントです。なぜ塾に通いたいのか、塾に何を求めているのかを、まずはお子様自身と保護者様とで徹底的に話し合ってください。

「難関の〇〇中学に絶対に合格したい」のか、「とにかく高校受験で失敗したくない」のか、「苦手な数学を克服して、学校の成績を上げたい」のか。目的が違えば、選ぶべき塾のタイプは全く異なります。

例えば、「最難関校を目指す」のであれば合格実績豊富な大手進学塾が候補になりますが、「まずは勉強の習慣をつけたい」という目的なら、面倒見の良い補習塾や個別指導塾の方が適しているでしょう。この目的が曖昧なまま、友だちが通っているから、有名だからといった理由で塾を選んでしまうと、ミスマッチが起こる最大の原因となります。最初に目的という「軸」をしっかりと定めることが、成功への第一歩です。

② 指導形態(集団指導か個別指導か)で選ぶ

塾の指導形態は、大きく「集団指導」と「個別指導」に分かれます。どちらが良い・悪いということではなく、お子様の性格や学習スタイルとの相性が重要です。

- 集団指導が向いている子:競争が好きで、ライバルがいると燃えるタイプ。周りに流されず、自分の意見を言える。ある程度の基礎学力があり、ハイスピードな授業にもついていける。

- 個別指導が向いている子:自分のペースでじっくり学びたいタイプ。内気で、大勢の前で質問するのが苦手。特定の科目に絞って、集中的に苦手をつぶしたい。

お子様の性格を客観的に観察し、どちらの環境でより能力を発揮できそうかを見極めましょう。集団指導塾の中にも少人数制クラスを設けているところや、個別指導塾でも受験対策に特化したコースがあるなど、多様化が進んでいるため、それぞれの塾の具体的な指導スタイルを確認することが大切です。

③ カリキュラムや教材が合っているか確認する

塾の心臓部とも言えるのが、カリキュラムと教材です。これがお子様の学力レベルや志望校のレベルと合っているか、慎重に確認する必要があります。

- カリキュラムの進度:先取り学習のペースは適切か。宿題の量はこなせる範囲か。部活動や他の習い事との両立は可能か。

- 教材のレベル:難しすぎて手も足も出ない、あるいは簡単すぎて物足りない、といったことはないか。解説は分かりやすいか。

- 教材の種類:塾独自のオリジナル教材か、市販の教材か。オリジナル教材の場合、その塾の長年のノウハウが凝縮されているというメリットがありますが、市販教材の方が学校の進度と合わせやすい場合もあります。

可能であれば、実際の教材を見せてもらい、お子様自身に内容を確認させるのが最も確実です。

④ 講師の質や教室の雰囲気を見る

どれだけ優れたカリキュラムがあっても、それを伝える講師の質や、学習する環境が悪ければ効果は半減します。入塾説明会や体験授業の際には、以下の点を注意深く観察しましょう。

- 講師の質:授業は分かりやすく、熱意が感じられるか。生徒の興味を引きつける工夫があるか。質問に対して的確に答えてくれるか。

- 教室の雰囲気:生徒たちは集中して授業に取り組んでいるか。表情は明るいか。講師と生徒の間に良好なコミュニケーションはあるか。

- 物理的な環境:教室は清潔で、整理整頓されているか。自習室などの学習サポート施設は充実しているか。駅からのアクセスや周辺の治安は問題ないか。

お子様が「この先生の授業を受けたい」「この教室で勉強したい」と前向きに感じられるかどうかが、重要な判断基準となります。

⑤ 合格実績を確認する

進学塾を選ぶ上で、合格実績は非常に重要な指標です。しかし、その数字を見る際には注意が必要です。

単に「〇〇中学 合格者△△名!」という総数だけを見て判断するのは危険です。その塾の全在籍生徒数が何人で、そのうちの何名が合格したのか、つまり「合格率」を意識することが重要です。また、短期講習生なども合格者数に含めているケースがあるため、正規の塾生の合格実績なのかを確認しましょう。

さらに重要なのは、お子様の志望校や、同程度のレベルの学校への合格実績が豊富かどうかです。特定の学校群に強みを持つ塾も多いため、全体の実績だけでなく、より詳細な内訳を確認することで、その塾がお子様の目標達成に貢献できるかどうかがより明確になります。

⑥ 無理なく払える費用か確認する

教育への投資は惜しみたくないものですが、家計を圧迫してしまっては元も子もありません。塾の費用は、月々の授業料だけでなく、年間でかかる総額(トータルコスト)で考えることが鉄則です。

入塾金、教材費、施設維持費、模試代、そして高額になりがちな季節講習費や特別講座費など、パンフレットに記載されている月謝以外にどのような費用が、いつ、いくら必要なのかを事前に詳細に確認しましょう。「思ったより費用がかさんで、結局続けられなくなった」という事態は絶対に避けなければなりません。複数の塾から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

⑦ 体験授業に参加して最終判断する

ここまでの6つのポイントをクリアしたら、最後は必ずお子様自身が体験授業に参加してください。パンフレットやウェブサイトの情報、説明会の話だけではわからない、実際の授業の雰囲気や講師との相性を肌で感じることが何よりも重要です。

お子様が「楽しい」「わかりやすい」「これなら続けられそう」と感じるかどうかが、最終的な決め手となります。できれば、複数の塾の体験授業に参加し、比較検討するのが理想です。お子様が最も納得できる一校を選ぶことが、モチベーションを高く保ち、学習効果を最大化する鍵となるでしょう。

【学年別】進学塾の費用相場

進学塾にかかる費用は、学年やコース、指導形態によって大きく異なります。ここでは、文部科学省の調査データや一般的な塾の料金体系を参考に、学年別の費用相場を解説します。あくまで目安であり、実際の金額は各塾に直接お問い合わせください。

参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」

小学生の費用相場

小学生の塾費用は、低学年向けの学習習慣付けコースか、高学年の中学受験コースかによって天と地ほどの差があります。

| 対象 | 月謝相場(集団指導) | 年間総額の目安 |

|---|---|---|

| 低学年(1〜3年生) | 10,000円~25,000円 | 15万円~40万円 |

| 高学年(4〜5年生・中学受験) | 30,000円~50,000円 | 50万円~80万円 |

| 小学6年生(中学受験) | 50,000円~80,000円 | 100万円~150万円以上 |

特に、中学受験が本格化する小学6年生では、通常授業に加えて志望校別特訓や日曜特訓、夏期・冬期講習などが加わり、年間費用が100万円を超えることは珍しくありません。これは、非常に専門性の高い指導と手厚いサポートに対する対価と言えます。個別指導の場合は、これよりもさらに高額になる傾向があります。

中学生の費用相場

中学生の費用は、公立高校を目指すコースか、難関私立・国立高校を目指すコースかで変わってきます。受験学年である中学3年生で費用が大きく上がります。

| 学年 | 月謝相場(集団指導) | 年間総額の目安 |

|---|---|---|

| 中学1年生 | 20,000円~35,000円 | 30万円~50万円 |

| 中学2年生 | 25,000円~40,000円 | 40万円~60万円 |

| 中学3年生 | 30,000円~55,000円 | 50万円~100万円 |

中学3年生になると、受験対策の講座が増えるため、季節講習費も高額になります。5教科セットで受講する生徒が多く、特に夏休み以降は土日も塾で過ごすといったケースが増えるため、費用もそれに伴い増加します。難関校専門のコースや個別指導を選択した場合は、年間100万円を超えることも十分に考えられます。

高校生の費用相場

高校生向けの塾は、一般的に「予備校」と呼ばれ、料金体系も大学受験に特化したものになります。対面授業か映像授業か、また受講する講座数によって費用が大きく変動するのが特徴です。

| 学年 | 月謝換算の相場 | 年間総額の目安 |

|---|---|---|

| 高校1・2年生 | 20,000円~50,000円 | 30万円~70万円 |

| 高校3年生・高卒生 | 40,000円~80,000円 | 50万円~120万円以上 |

高校生の場合、年間の受講講座をまとめて契約する「一括払い」の形式をとる予備校も多くあります。例えば、「〇〇大学対策パック」のような形で、必要な講座がセットになっており、80万円~100万円程度の料金設定がされています。夏期講習や冬期講習は別途申し込みが必要な場合が多く、医学部専門予備校などでは年間数百万円にのぼることもあります。

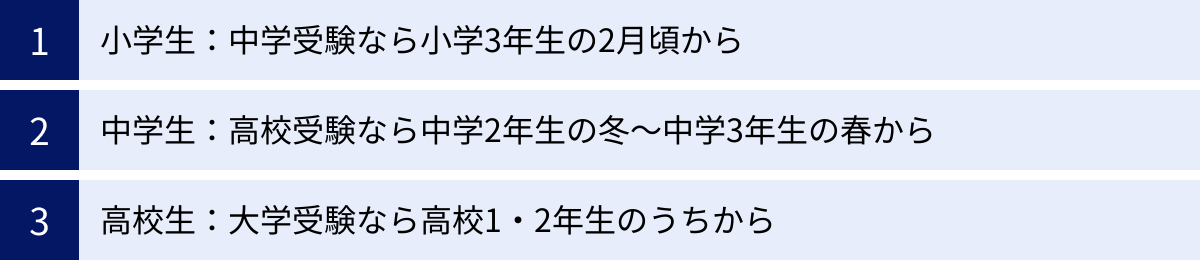

【学年別】進学塾はいつから通うべき?

「塾にはいつから通わせるのがベストですか?」これは非常によくある質問ですが、正解は一つではありません。目的によって最適な開始時期は異なります。ここでは、学年別の一般的な目安をご紹介します。

小学生:中学受験なら小学3年生の2月頃から

もし中学受験を本格的に検討しているのであれば、多くの進学塾が新小学4年生のカリキュラムを開始する「小学3年生の2月」が一つの大きな節目となります。中学受験の出題範囲は広く、難易度も高いため、合格のためには少なくとも3年間の準備期間が必要とされているからです。

この時期から塾のカリキュラムに乗ることで、計画的に学習を進めることができます。もちろん、より早期から低学年向けのコースに通い、学習習慣や基礎学力を養っておくことも有効です。ただし、あまりに早くから詰め込みすぎると、お子様が勉強嫌いになってしまうリスクもあるため、本人の興味や意欲を見ながら慎重に判断することが大切です。

中学生:高校受験なら中学2年生の冬〜中学3年生の春から

高校受験を意識し始めるのに最適なタイミングは、部活動が一段落し、受験への意識が高まる「中学2年生の冬休み」から「中学3年生に進級する春休み」にかけてです。この時期に入塾することで、中学1・2年生の総復習を行い、苦手分野を克服した上で、中学3年生の学習内容の予習に入ることができます。

高校受験では、中学3年間の学習内容すべてが試験範囲となります。また、内申点も非常に重要です。中学3年生の夏から慌てて入塾するよりも、余裕を持ってスタートを切ることで、基礎固めと内申点対策の両方を万全にすることができ、志望校選びの選択肢も広がります。もちろん、学習習慣に不安がある場合は、中学1年生から通い始めるのが理想的です。

高校生:大学受験なら高校1・2年生のうちから

かつては「大学受験の勉強は高校3年生から」という風潮もありましたが、現在ではそれは通用しなくなっています。難関大学を目指すのであれば、高校1年生、遅くとも高校2年生の夏までには塾や予備校に通い始めるのがスタンダードです。

その理由は、大学入試の多様化にあります。一般選抜だけでなく、学校推薦型選抜や総合型選抜を利用する生徒が増えており、これらの選抜では高校1年生からの評定平均が合否を大きく左右します。高1から塾に通い、学校の定期テストで高得点を維持しておくことが、将来の選択肢を広げる上で極めて重要になります。

また、大学受験の範囲は膨大であり、高校3年生から始めて全範囲を完璧に仕上げるのは至難の業です。高1・高2のうちに英語と数学の基礎を固めておくことが、現役合格への王道と言えるでしょう。

進学塾以外の選択肢:総合塾とは

進学塾と補習塾は、塾を二つのタイプに分ける際の代表的なカテゴリーですが、実際にはその両方の特徴を併せ持った「総合塾」という形態も存在します。

総合塾とは、普段は学校の授業の補習や定期テスト対策を行いながら、受験学年になると志望校別の受験対策コースを設置する、ハイブリッド型の学習塾です。低学年や非受験学年の間は「補習塾」として機能し、生徒の基礎学力をじっくりと育てます。そして、生徒が受験学年になると「進学塾」へと姿を変え、本格的な受験指導を開始するのです。

総合塾の最大のメリットは、一人の生徒を長期間にわたって見続けられる点にあります。「普段の学習の様子」と「受験生としての姿」の両方を知っている講師が指導するため、生徒の性格や学力の特性を深く理解した上で、最適な進路指導が可能です。生徒や保護者にとっても、慣れ親しんだ環境で、信頼できる講師のもとで受験期を迎えられるという安心感があります。また、「基礎固めは補習塾で、受験対策は進学塾で」といった転塾の手間や精神的な負担がないのも魅力です。

一方で、デメリットとしては、専門性において「特化型」の塾に劣る可能性がある点が挙げられます。特に、最難関校の受験を目指す場合、その学校の入試に特化した進学塾が持つ情報量や分析力、対策の深さには及ばないケースも考えられます。

総合塾は、「まだ具体的な志望校は決まっていないが、ゆくゆくは受験も考えたい」「まずは学校の成績を上げ、基礎学力をしっかり身につけたい」「一つの塾に長く安心して通いたい」といったニーズを持つご家庭にとって、非常にバランスの取れた良い選択肢となるでしょう。

【目的別】おすすめの人気進学塾5選

ここでは、数ある学習塾の中から、それぞれ異なる強みを持つ代表的な5つの塾・予備校を、その客観的な特徴に基づいてご紹介します。これは特定の塾を推奨するものではなく、あくまで塾選びの際の参考情報としてご活用ください。詳細な情報や最新のコース内容については、必ず各塾の公式サイトをご確認ください。

① SAPIX小学部・中学部

特徴:

SAPIXは、特に首都圏の最難関中学受験において圧倒的な合格実績を誇る進学塾です。その教育メソッドの根幹にあるのは、「思考力」と「記述力」の育成です。授業は、生徒に考えさせ、議論させることを重視した双方向のスタイルで行われます。教材は、知識を詰め込むのではなく、生徒の知的好奇心を引き出し、自ら考える力を養うように作られた質の高いオリジナルテキストです。復習を重視した学習サイクル(授業→家庭学習→テスト)を徹底することで、知識の定着を図ります。

こんな生徒におすすめ:

最難関の中学校や高校への進学を本気で目指す、高い学力と学習意欲を持つ生徒。競争の激しい環境で自分を成長させたい生徒。

参照:SAPIX小学部 公式サイト, SAPIX中学部 公式サイト

② 早稲田アカデミー

特徴:

「本気でやる子を育てる」という理念を掲げ、熱意あふれる講師陣による「本気の指導」が最大の特徴です。体育会系とも評される活気ある雰囲気の中で、生徒の競争心を刺激し、モチベーションを最大限に引き出します。特に早稲田・慶應義塾をはじめとする難関私立中学・高校への合格実績に定評があります。豊富な模試や、夏休みに行われる合宿など、生徒を鍛え上げるためのイベントが多いのも特徴の一つです。

こんな生徒におすすめ:

競争環境や活気のある雰囲気の中でモチベーションが上がる生徒。講師に引っ張っていってほしい生徒。早慶附属校をはじめとする難関校を目指す生徒。

参照:早稲田アカデミー 公式サイト

③ TOMAS

特徴:

TOMASは、「合格実績を出す個別指導塾」として独自の地位を確立しています。一般的な個別指導塾が補習中心であるのに対し、TOMASは難関校受験を明確な目標に掲げています。最大の特徴は、講師1人に対して生徒1人の完全マンツーマン指導です。生徒一人ひとりの志望校合格から逆算した、完全オーダーメイドの個人別カリキュラムを作成し、ホワイトボード付きの個室で質の高い授業を展開します。

こんな生徒におすすめ:

集団指導の授業ペースが合わないが、難関校受験を目指したい生徒。自分の苦手科目を集中的に、自分のペースで克服したい生徒。内部進学対策など、特殊なニーズを持つ生徒。

参照:TOMAS 公式サイト

④ 河合塾

特徴:

大学受験予備校の最大手の一つであり、「机の河合」と称されるほど質の高いテキストと講師陣に定評があります。長年にわたって蓄積された膨大な入試データに基づく分析力は他の追随を許さず、全国規模で実施される「全統模試」は、自身の学力レベルを測る上で最も信頼性の高い指標の一つとされています。基礎から応用まで、あらゆる学力レベルに対応した多種多様な講座が用意されており、自分に必要な講座を組み合わせて受講できます。

こんな生徒におすすめ:

大学受験を目指すすべての高校生・高卒生。質の高い教材で、体系的に学力を伸ばしたい生徒。正確なデータに基づいた進路指導を受けたい生徒。

参照:河合塾 公式サイト

⑤ 個別教室のトライ

特徴:

全国に教室を展開する、個別指導塾のパイオニア的存在です。長年の指導経験から生まれた独自の「トライ式学習法」に基づき、専任の講師がマンツーマンで指導にあたります。単に勉強を教えるだけでなく、生徒の性格や目標に合わせて学習計画を立て、学習習慣の定着までをサポートする「教育プランナー」の存在も大きな特徴です。近年では、AIを活用した学習診断を取り入れるなど、最新のテクノロジーと人による指導の融合を進めています。

こんな生徒におすすめ:

勉強のやり方から学びたい、学習習慣を身につけたい生徒。苦手科目を基礎からじっくり克服したい生徒。補習から受験対策まで、幅広いニーズに自分のペースで対応してほしい生徒。

参照:個別教室のトライ 公式サイト

まとめ

今回は、進学塾と補習塾の違いを軸に、塾選びに関する様々な情報をお届けしました。最後に、この記事の要点を改めて確認しましょう。

- 進学塾は「志望校合格」を目的とし、ハイレベル・ハイスピードな授業で受験に特化した指導を行う場所です。

- 補習塾は「学校の授業理解と成績アップ」を目的とし、一人ひとりのペースに合わせて基礎固めを丁寧に行う場所です。

両者のどちらが良い・悪いということではなく、根本的な「目的」が違うということを、まずはご理解ください。

そして、数ある塾の中からお子様に最適な一校を選ぶ上で、最も重要なことは、「なぜ塾に通うのかという目的を明確にし、お子様の性格や学習スタイルに合った塾を選ぶこと」に尽きます。

この記事でご紹介した「失敗しない進学塾の選び方7つのポイント」を参考に、ぜひ親子でじっくりと話し合い、いくつかの候補を絞り込んでみてください。そして、最後は必ずお子様自身が体験授業に参加し、「ここで頑張りたい」と思える場所を選ぶことが、後悔のない塾選びの最大の秘訣です。

塾は、お子様の学習人生における重要なパートナーです。この記事が、その最高のパートナーを見つけるための一助となれたなら、これほど嬉しいことはありません。