現代の教育現場で最も重要なキーワードの一つが「主体的・対話的で深い学び」です。これは、2017年(平成29年)に改訂された新しい学習指導要領の中核をなす考え方であり、これからの予測困難な社会を生き抜く子どもたちを育むための、授業改善の基本的な視点として示されています。

しかし、「言葉は聞くけれど、具体的にどのような学びなのか」「これまでのアクティブ・ラーニングと何が違うのか」「どうすれば実践できるのか」といった疑問を持つ教員や保護者の方も少なくありません。

この記事では、「主体的・対話的で深い学び」の基本的な概念から、求められる背景、具体的な実践例、評価の方法、さらには家庭でできるサポートまで、網羅的かつ分かりやすく解説します。この記事を通じて、子どもたちの未来を拓く新しい学びの形についての理解を深め、日々の教育活動や家庭での関わりに活かすための一助となれば幸いです。

目次

主体的・対話的で深い学びとは

「主体的・対話的で深い学び」とは、単一の新しい教育手法を指す言葉ではありません。子どもたちが学びの主人公となり、他者との関わりの中で思考を深め、知識を本質的に理解していくための「授業改善の視点」そのものを指します。文部科学省が示すこの理念は、知識を一方的に教え込む「伝達型」の授業から、子どもたちが自ら学びを創り出していく「参加型」の授業へと転換することを目指すものです。

この学びの実現には、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」という3つの視点が不可分に関わり合っています。

- 主体的な学び: 子どもが学びたいという意欲を持ち、自ら学習計画を立て、粘り強く取り組むこと。

- 対話的な学び: 友人や教員、地域の人々、さらには書物の中の先人たちとの対話を通じて、自分の考えを広げ、深めること。

- 深い学び: 学習内容の本質を理解し、身につけた知識や能力を他の場面でも活用できるレベルにまで高めること。

これら3つの視点を一体的に実現する授業改善を通じて、子どもたちは単なる知識の暗記に留まらず、未知の状況にも対応できる「生きる力」を育んでいくことが期待されています。

アクティブ・ラーニングとの違い

「主体的・対話的で深い学び」という言葉が登場する以前から、教育現場では「アクティブ・ラーニング」という言葉が注目されていました。両者は密接に関連していますが、その位置づけやニュアンスには違いがあります。

アクティブ・ラーニングは、教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を促す学習・指導法の総称です。具体的には、グループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワークなどが含まれます。知識の定着や汎用的な能力の育成に効果があるとされ、多くの学校で実践が試みられてきました。

一方で、「主体的・対話的で深い学び」は、このアクティブ・ラーニングの考え方をさらに発展させ、新学習指導要領において「授業改善の視点」として明確に位置づけられたものです。アクティブ・ラーニングが「手法」に焦点が当たりがちだったのに対し、「主体的・対話的で深い学び」は、手法ありきではなく、学びの「質」そのものを問う視点である点が大きな違いです。

以下の表は、両者の違いを整理したものです。

| 観点 | アクティブ・ラーニング | 主体的・対話的で深い学び |

|---|---|---|

| 位置づけ | 能動的な学修を促す学習・指導法の「総称」 | 新学習指導要領における「授業改善の視点」 |

| 焦点 | 学習活動の「形態」や「手法」(グループワークなど)に置かれがち | 学習の「質」や「深まり」に置かれる |

| 目的 | 知識の定着、汎用的な能力の育成 | 資質・能力の三つの柱(知識・技能、思考力・判断力・表現力等、学びに向かう力・人間性等)を総合的に育成すること |

| 関係性 | 「主体的・対話的で深い学び」を実現するための有効な「手段」の一つ | アクティブ・ラーニングの理念を継承・発展させた概念 |

つまり、「グループワークを行ったからアクティブ・ラーニングだ」と形式的に捉えるのではなく、その活動を通じて「子どもたちは主体的に課題に取り組んでいたか?」「対話によって考えが深まったか?」「結果として、物事の本質的な理解に至ったか?」という学びの質的側面を重視するのが「主体的・対話的で深い学び」の視点です。アクティブ・ラーニングは、この質の高い学びを実現するための有効な選択肢の一つと考えるのが適切でしょう。

新学習指導要領で重視される授業改善の視点

新しい学習指導要領が「主体的・対話的で深い学び」の実現を重視するのは、これからの社会で求められる資質・能力を育む上で、従来の教育モデルでは限界があるという認識に基づいています。

学習指導要領の前文では、「一人一人の生徒が、自分のよさや可能性を認識するとともに、あらゆる他者を価値のある存在として尊重し、多様な人々と協働しながら様々な社会的変化を乗り越え、豊かな人生を切り拓き、持続可能な社会の創り手となることができるようにすること」が目指すべき姿として掲げられています。

このような力を育むためには、教員が正解を教え、生徒がそれを受け身で覚えるという授業だけでは不十分です。生徒自身が、

- なぜ学ぶのかという目的意識を持ち(主体的な学び)

- 多様な考え方に触れ、自分の視野を広げ(対話的な学び)

- 知識を断片的に覚えるのではなく、物事の本質を捉え、応用する力を身につける(深い学び)

という一連のプロセスを経験することが不可欠です。

新学習指導要領では、この「主体的・対話的で深い学び」を「授業改善の視点」と位置づけることで、すべての教員が、すべての教科等において、この視点に基づいた授業づくりに取り組むことを求めています。これは、特定の教科や活動に限定されるものではなく、日々のあらゆる教育活動の根底に流れるべき基本理念なのです。

具体的には、教員は「今日の授業で、子どもたちは主体的に学べていただろうか」「このグループワークは、本当に意味のある対話につながっただろうか」「単元の最後に、子どもたちはどれだけ深い理解に到達できただろうか」といった問いを常に自らに投げかけ、授業を振り返り、改善していくことが求められます。この継続的な授業改善のプロセスこそが、新学習指導要領が目指す教育改革の核心と言えるでしょう。

主体的・対話的で深い学びが求められる背景

なぜ今、これほどまでに「主体的・対話的で深い学び」が重要視されるのでしょうか。その背景には、私たちの社会が直面している急激で本質的な変化があります。テクノロジーの進化、グローバル化の進展、そして価値観の多様化。こうした変化の波は、教育の世界にも大きな変革を迫っています。

子どもたちがこれから生きていく社会は、私たちが経験してきた社会とは大きく異なります。親や教師が持っている知識や経験則が、必ずしも通用するとは限りません。このような時代だからこそ、未知の課題に直面したときに、自ら学び、考え、他者と協力して乗り越えていける力を育むことが、教育の最も重要な使命となっているのです。

AI技術の進化と予測困難な社会の変化

「主体的・対話的で深い学び」が求められる最も大きな背景の一つに、AI(人工知能)技術の急速な進化と、それに伴う社会構造の劇的な変化があります。いわゆる「Society 5.0」や「VUCA(ブーカ:変動性、不確実性、複雑性、曖昧性)の時代」の到来です。

AIは、情報の検索、データの分析、定型的な作業といった分野で、すでに人間の能力を凌駕しつつあります。これまで人間が行ってきた仕事の多くが、将来的にAIやロボットに代替される可能性が高いと予測されています。このような社会において、人間に求められる能力は大きく変化します。

AIが得意とするのは、膨大なデータからパターンを見つけ出し、最適解を高速で導き出すことです。一方で、AIが苦手とするのは、

- 0から1を生み出す創造性や独創性

- 文脈や状況を読み解き、最適な判断を下す批判的思考力

- 多様な人々の感情や価値観を理解し、協力関係を築くコミュニケーション能力

- 倫理的な課題や答えのない問いに対して、自分なりの答えを見出していく力

といった人間ならではの高度な知的活動です。

従来の知識詰め込み型の教育は、ある意味で「AIが得意な能力」を育てることに偏りがちでした。しかし、これからの時代に価値を持つのは、AIにはできない、上記のような能力です。

「主体的・対話的で深い学び」は、まさにこうしたAI時代に求められる能力を育成するために設計された学びのスタイルです。

- 主体的な学びは、自ら課題を見つけ、探究していく過程で創造性を育みます。

- 対話的な学びは、他者との意見交換を通じて多様な視点を知り、自らの考えを客観的に見つめ直すことで批判的思考力やコミュニケーション能力を養います。

- 深い学びは、知識の本質を理解し、それを応用して複雑な問題に取り組むことで、答えのない問いに向き合う力を培います。

つまり、この学びは、AIを使いこなす側になるための、そしてAIと協働して新たな価値を創造していくための、必須の教育モデルなのです。

生きる力や資質・能力の三つの柱の育成

「主体的・対話的で深い学び」は、新学習指導要領が育成を目指す「生きる力」と、その具体的な中身である「資質・能力の三つの柱」をバランスよく育むための、具体的な方法論として位置づけられています。

「生きる力」とは、変化の激しい社会をたくましく生き抜くための総合的な力のことです。新学習指導要領では、この「生きる力」を、以下の「三つの柱」で整理しています。

- 知識及び技能: 何を理解しているか、何ができるか(個別の知識や技能)

- 思考力、判断力、表現力等: 理解していること・できることをどう使うか(未知の状況にも対応できる力)

- 学びに向かう力、人間性等: どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びを人生や社会に生かそうとする力)

従来の教育では、特に①の「知識・技能」の習得に重点が置かれがちでした。もちろん、知識や技能は思考の土台となるため、依然として重要です。しかし、それだけでは十分ではありません。

「主体的・対話的で深い学び」は、この三つの柱を、授業という営みの中で一体的に育むことを目指します。

- 例えば、歴史の授業で、単に年号や出来事を暗記させるだけでは、①の習得に留まります。

- そこで、ある歴史的事件について、様々な資料を読み解き、グループで「なぜその事件は起きたのか」「その事件が現代に与えている影響は何か」を議論させます(対話的な学び)。この過程で、生徒は情報を整理・分析し、自分の言葉で意見を表明する必要に迫られ、②の「思考力・判断力・表現力等」が鍛えられます。

- さらに、この学びを通して歴史を学ぶことの面白さや意義に気づき、「もっと他の時代についても調べてみたい」という探究心を持つようになれば(主体的な学び)、それは③の「学びに向かう力」の育成につながります。

- そして、こうした探究の末に、歴史的な事象の背景にある構造や因果関係を理解し、現代社会を見るための「見方・考え方」を獲得できれば、それは深い学びに到達したと言えるでしょう。

このように、「主渋滞的で深い学び」は、三つの柱をバラバラにではなく、相互に関連付けながら、螺旋状に高めていくための授業デザインそのものなのです。

答えのない問いに向き合う力の必要性

現代社会は、グローバルな気候変動、エネルギー問題、地域間の経済格差、文化的な対立など、簡単には答えが出せない複雑な課題に満ちています。これらの課題には、数学の公式のように唯一絶対の「正解」は存在しません。

求められるのは、

- 問題を多角的に分析し、本質的な課題は何かを見抜く力

- 多様な立場や価値観を持つ人々と対話し、合意形成を図る力

- 前例のない状況で、リスクを考慮しながらも、より良い未来を目指して意思決定する力

です。このような「答えのない問い」に対して、粘り強く思考し、探究し、自分なりの最適解を創造していく力こそが、これからの社会の創り手となる子どもたちに不可欠な能力です。

従来の「正解主義」の教育、つまり、教師が提示した問いに対して、生徒が教科書通りの正解を答えることを評価する教育では、こうした力は育ちにくいのが実情です。なぜなら、「答えのない問い」に直面したとき、「正解がないなら考えても無駄だ」と思考停止に陥ってしまう可能性があるからです。

「主体的・対話的で深い学び」は、この「正解主義」からの脱却を目指すものです。

- 授業の中で、あえて結論が一つに定まらないようなオープンエンドな問い(例:「私たちの地域をより良くするためには、何ができるだろうか?」)を投げかけます。

- 生徒たちは、まず自ら情報を集め、自分なりの仮説を立てます(主体的な学び)。

- 次に、グループでそれぞれの意見をぶつけ合い、議論を通じて考えを磨き上げます(対話的な学び)。

- 最終的に、唯一の正解ではないかもしれないけれど、現時点で最も妥当性の高いと考えられる結論や提案を導き出します(深い学び)。

このプロセスを繰り返すことで、子どもたちは「正解がないこと」を恐れるのではなく、むしろそれを探究の出発点として捉えられるようになります。多様な意見を尊重し、建設的な議論を通じて、より良い答えを協働で創り出していくという、民主的で創造的な問題解決のスキルを体得していくのです。これこそが、予測困難な未来を豊かに生きるための、真の「生きる力」と言えるでしょう。

主体的・対話的で深い学びを構成する3つの視点

「主体的・対話的で深い学び」は、その名の通り、「主体的な学び」「対話的な学び」「深い学び」という3つの視点から成り立っています。これらは独立した要素ではなく、互いに密接に連携し、影響し合うことで、初めて学びの質的転換が実現します。ちょうど、三脚が3本の脚で安定するように、この3つの視点がバランスよく授業に組み込まれることが重要です。ここでは、それぞれの視点が具体的にどのような学びを指すのかを詳しく見ていきましょう。

① 主体的な学び

「主体的な学び」とは、学習者が学びのプロセスにおいて「受け身」ではなく「主役」になることを意味します。単に活動的であることや、自発的に手を挙げることだけを指すのではありません。その核心には、「学びたい」という内発的な動機付けと、学習に対する自己調整能力があります。

文部科学省は、主体的な学びの状態を「学ぶことに興味や関心を持ち、自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら、見通しを持って粘り強く取り組み、自己の学習活動を振り返って次につなげる」ことと説明しています。

この学びを実現するための具体的な要素は以下の通りです。

- 見通しを持つ:

- 学習の開始時に、その学習で「何を学ぶのか(目標)」「なぜそれを学ぶのか(意義)」「学んだ結果どうなるのか(ゴール)」を学習者自身が理解し、納得している状態です。

- 教員が一方的に目標を提示するだけでなく、生徒自身に「この単元で、自分は何を明らかにしたいか」という問い(マイ・クエスチョン)を立てさせる活動も有効です。これにより、「やらされ感」が払拭され、自分事として学習に取り組む意欲が生まれます。

- 粘り強く取り組む:

- 学習の過程で困難な課題に直面したとき、すぐに諦めるのではなく、試行錯誤しながら解決策を探求しようとする姿勢です。

- そのためには、失敗を恐れずに挑戦できる心理的に安全な学習環境が不可欠です。教員は、間違えることを学びのチャンスとして捉え、生徒の挑戦を励ます役割を担います。

- 振り返りを行う:

- 学習の最後に、「何が分かったか」「何ができるようになったか」「どこが難しかったか」「次に何を学びたいか」といった点を、学習者自身が客観的に評価し、言語化する活動です。

- 学習日誌やポートフォリオ(学習成果物ファイル)などを活用し、自分の学びの軌跡を可視化することで、成長を実感し、次の学習への意欲を高めることができます。この「メタ認知(自らの認知活動を客観的に捉えること)」の能力は、生涯にわたる学習の土台となります。

主体的な学びは、生徒の知的好奇心をエンジンとし、自らの力で学びの舵を取っていくプロセスです。教員の役割は、知識を注入する「ティーチャー(Teacher)」から、生徒の学びを側面から支援し、促進する「ファシリテーター(Facilitator)」へと変化していくことが求められます。

② 対話的な学び

「対話的な学び」とは、他者とのコミュニケーションを通じて、自らの考えを広げ、深めていく学習活動を指します。ここでいう「対話」は、単なるおしゃべりや情報交換に留まりません。自分の考えを明確に伝え、相手の意見に真摯に耳を傾け、互いの考えを比較・検討し、より良い解や新たな気づきを協働で創り出していく、建設的で知的な営みです。

対話の対象は、多様な広がりを持ちます。

- 生徒同士の対話: ペアワーク、グループディスカッション、ディベートなど、クラスメイトとの直接的な意見交換。多様な考え方に触れることで、自分の思考の偏りや新たな視点に気づくことができます。

- 教員との対話: 教員からの発問や助言、質疑応答などを通じて、思考を深めるきっかけを得ます。教員は、生徒の考えを引き出し、整理し、より高いレベルへと導く対話のパートナーとなります。

- 地域の人々や専門家との対話: ゲストティーチャーを招いたり、フィールドワークでインタビューを行ったりすることで、実社会と学びを結びつけ、視野を広げます。

- 先哲の考えとの対話: 書物や資料を通じて、過去の偉人や思想家の考えに触れることも、時空を超えた重要な対話です。著者の意図を読み解き、それに対して自分の考えを巡らせることで、思索を深めることができます。

対話的な学びの本質は、自分とは異なる考え方や価値観に触れることで、自らの思考を客観視し、より豊かで精緻なものへと発展させていく点にあります。一人で考えているだけでは至らなかったであろう高みへと、他者との協働によって到達することを目指すのです。

この学びを効果的に進めるためには、以下のような環境やスキルが必要です。

- 心理的安全性: どんな意見を言っても否定されたり、笑われたりしないという安心感。

- 傾聴の姿勢: 相手の意見を最後までさえぎらずに聴く力。

- 根拠に基づく発言: 「なんとなく」ではなく、「なぜなら~だから」と理由や根拠を添えて意見を述べる習慣。

- 建設的な批判: 相手の人格ではなく、意見そのものに対して、改善のための代替案などを示す力。

これらのスキルは、練習を通じて身につくものです。教員は、対話のルールを明確に示し、モデルを示しながら、生徒たちが質の高い対話ができるように導いていく役割を担います。

③ 深い学び

「深い学び」とは、学習内容の本質的な理解に至り、習得した知識やスキルを、文脈の異なる他の場面でも活用できる状態を目指す学びです。断片的な知識を暗記する「点」の学びから、知識同士を関連付け、構造化していく「面」や「立体」の学びへと質的に転換させることを意味します。

文部科学省は、深い学びを「習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等で習得した見方・考え方を働かせ、問いを見いだして解決したり、自己の考えを形成し表したり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう」ことと定義しています。

ここでの鍵となるのが、各教科等に固有の「見方・考え方」です。

- 国語であれば、言葉に着目して、登場人物の心情や場面の状況、筆者の意図を捉える。

- 社会であれば、時間的な変化や空間的な広がりに着目して、社会的事象の意味や意義、相互の関連を考察する。

- 数学であれば、数量や図形に着目して、事象を論理的に捉え、問題解決の筋道を考える。

- 理科であれば、エネルギーや粒子に着目して、自然現象を量・関係・仕組みから探究する。

「深い学び」とは、こうした教科ならではの思考のフレームワークである「見方・考え方」を、様々な問題解決の場面で自在に使いこなせるようになることです。

「深い学び」が実現している状態の例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 複数の情報源から得た知識を統合し、自分なりの解釈や結論を導き出す。

- 学習した原理・原則(例:てこの原理)を、日常生活の中の異なる道具(例:ハサミ、栓抜き)にも応用して説明できる。

- ある社会問題について、歴史的背景、地理的条件、経済的要因など、複数の視点から多角的に分析し、解決策を構想する。

- 芸術作品に触れ、作者の意図や時代背景を考察し、自分なりの言葉でその価値を表現する。

主体的な学びによって得た知的好奇心を原動力とし、対話的な学びを通じて多様な視点を取り入れ、そして教科の「見方・考え方」を羅針盤とすることで、学習者は「深い学び」の境地へと至ります。この3つの視点は、それぞれが独立して存在するのではなく、相互に作用し合いながら、学びを螺旋状に上昇させていくための、不可分なトライアングルを形成しているのです。

主体的・対話的で深い学びを実践するメリット

「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づいた授業改善は、教員にとって準備の負担が増えたり、授業運営の難易度が上がったりする側面があるかもしれません。しかし、それを乗り越えて実践する価値のある、大きなメリットが生徒にもたらされます。それは、テストの点数といった短期的な成果に留まらず、生徒がこれからの人生を豊かに生き抜くために不可欠な、持続可能で汎用的な能力の育成につながるからです。

思考力・判断力・表現力が身につく

従来の知識伝達型の授業では、生徒は主に「記憶する」「再生する」といった認知活動が中心でした。しかし、「主体的・対話的で深い学び」では、より高次の思考力が求められ、そのプロセスを通じて新学習指導要領の三つの柱の一つである「思考力・判断力・表現力等」が効果的に育成されます。

- 思考力:

- 主体的な学びの過程で、生徒は「何を明らかにしたいのか」という問いを自ら設定し、その解決のために必要な情報を取捨選択し、論理的に組み立てる必要があります。これは、課題設定能力や情報分析能力、論理的思考力を養います。

- 対話的な学びでは、他者の意見と自分の意見を比較検討し、共通点や相違点を見出すことで、物事を多角的に捉える批判的思考力(クリティカル・シンキング)が育ちます。

- 深い学びを目指す中で、個別の事象から法則性や本質を見抜く抽象化能力や、学んだ知識を応用する転移能力が鍛えられます。

- 判断力:

- 答えが一つではない課題に取り組む中で、生徒は不確実な情報の中から、根拠に基づいて最も妥当だと思われる結論を選択するという経験を積みます。これは、日常生活や社会生活における意思決定の場面で不可欠な力です。

- グループでの合意形成を図る過程では、多様な意見のメリット・デメリットを比較衡量し、集団として最適な方向性を見出すという高度な判断力が求められます。

- 表現力:

- 対話的な学びの場面では、自分の考えを他者に分かりやすく伝えるために、言葉を選び、論理を組み立てる必要があります。単に知っているだけでなく、「説明できる」レベルにまで理解を深めることが求められ、これが表現力を磨きます。

- プレゼンテーションやレポート作成などのアウトプット活動は、自分の思考のプロセスや結論を、聞き手や読み手を意識して効果的に構成し、表現するトレーニングになります。

これらの力は、AIが苦手とする人間ならではの強みであり、将来どのような職業に就くとしても、社会人として活躍するための基盤となる重要な能力です。

生涯にわたり能動的に学び続ける力が育つ

現代社会は変化のスピードが非常に速く、学校で学んだ知識がすぐに陳腐化してしまう可能性があります。そのため、学校を卒業した後も、社会の変化に対応し、新たな知識やスキルを自ら獲得し続ける「生涯学習」の姿勢が極めて重要になります。

「主体的・対話的で深い学び」は、まさにこの生涯学習の基礎を築くための学びです。

- 「学び方」を学ぶ: この学習スタイルでは、生徒は単に知識(What)を学ぶだけでなく、どのように情報を探し、どのように考え、どのように他者と協力すれば課題を解決できるのかという「学びの方法(How to learn)」そのものを体得します。この「学び方」のスキルは、未知の分野や新たな課題に直面したときに、自力で学習を進めるための強力な武器となります。

- 内発的動機付けの醸成: 「主体的な学び」を通じて、生徒は自らの興味・関心から出発して探究する楽しさや、課題を乗り越えたときの達成感を味わいます。このような成功体験は、「やらされる勉強」から「自ら求める学び」への意識転換を促し、知的好奇心を原動力とした能動的な学習態度を育みます。

- 自己調整学習能力の育成: 学習計画を立て(見通し)、計画通りに進んでいるかを確認し(モニタリング)、学習の成果を振り返って次の計画に活かす(省察)というサイクルを繰り返すことで、生徒は自らの学習をマネジメントする能力を身につけます。この自己調整能力は、社会に出てからも、自らのキャリアやスキルアップのために計画的に学び続ける上で不可欠です。

このようにして育まれた能動的に学び続ける力は、個人のキャリア形成を支えるだけでなく、変化し続ける社会全体の持続的な発展にも貢献する、重要な資質と言えるでしょう。

さまざまな場面で役立つ汎用的な能力が育つ

「主体的・対話的で深い学び」を通じて育成されるのは、特定の教科の知識や技能に留まりません。むしろ、教科の枠を超えて、社会生活や職業生活など、人生のあらゆる場面で活用できる「汎用的な能力(ジェネリックスキル)」が育まれることに大きなメリットがあります。

経済産業省が提唱する「社会人基礎力」では、「前に踏み出す力(主体性、働きかけ力、実行力)」「考え抜く力(課題発見力、計画力、創造力)」「チームで働く力(発信力、傾聴力、柔軟性、情況把握力、規律性、ストレスコントロール力)」が重要とされています。これらは、「主体的・対話的で深い学び」が目指す能力と多くの点で重なります。

- コミュニケーション能力: 「対話的な学び」は、まさにコミュニケーション能力を鍛えるための最適なトレーニングの場です。相手の意図を正確に理解する傾聴力、自分の考えを論理的に伝える発信力、意見の対立を乗り越えて合意形成を図る調整力などが、実践を通じて磨かれます。

- 協働性(コラボレーション能力): グループで一つの課題に取り組む経験は、チーム内での役割分担、互いの強みを活かした協力、意見対立の建設的な解決といった、チームで成果を出すために必要な協働性を育みます。

- 問題解決能力: 答えのない問いに対して、情報を集め、分析し、解決策を構想し、実行するという一連のプロセスは、問題解決能力そのものです。この経験を繰り返すことで、複雑で予期せぬ問題に直面しても、冷静かつ論理的に対処する力が身につきます。

- 情報活用能力(情報リテラシー): 現代は情報過多の時代です。主体的な探究活動の中で、生徒は膨大な情報の中から必要なものを探し出し、その情報の信頼性を吟味し(ファクトチェック)、目的に応じて効果的に活用する能力を実践的に学びます。

これらの汎用的な能力は、特定の知識のように時代と共に古びることがありません。むしろ、変化が激しい社会であるからこそ、その価値はますます高まっていきます。「主体的・対話的で深い学び」は、子どもたちが未来の社会で幸福な人生を築き、社会の創り手として貢献していくための、確かな土台を築く教育なのです。

【教科別】主体的・対話的で深い学びの実践例

「主体的・対話的で深い学び」は、抽象的な理念ではなく、日々の授業の中で具体的に展開されるものです。ここでは、主要な教科において、この3つの視点をどのように統合し、授業をデザインできるかの実践例を、架空のシナリオとして紹介します。これらの例はあくまで一例であり、生徒の実態や地域性に応じて様々なバリエーションが考えられます。

国語

国語科における「主体的・対話的で深い学び」は、言葉への感性を磨き、論理的な思考力を養い、他者と深く分かり合う力を育むことを目指します。

【実践例:物語文『ごんぎつね』の授業】

- 導入(主体的な学びの喚起):

- まず、物語を最後まで読み、生徒に最も心に残った場面や疑問に思ったことを自由に書き出させます。

- 「ごんは、兵十に撃たれてよかったのか?」「ごんの償いは、本当に兵十に届いていなかったのか?」など、解釈が分かれる中心的な問い(クリティカル・クエスチョン)を提示します。

- 生徒は、この問いに対する自分の「仮説」を立て、その根拠となる叙述を本文中から探します。これが学習の見通しとなり、主体的な読みへとつながります。

- 展開(対話的な学び):

- 4人程度のグループになり、各自が立てた仮説とその根拠を発表し合います。

- 「ごんが戸口でうなずいたのは、感謝の気持ちからだ」「いや、それは自分の運命を受け入れた諦めの気持ちの表れではないか」など、異なる解釈をぶつけ合います。

- ファシリテーター役の生徒は、全員が発言できるように促し、議論が逸れないように調整します。

- 教師は机間巡視しながら、議論が停滞しているグループには「その時の兵十の気持ちを想像してみるとどうだろう?」といった新たな視点を提供する問いを投げかけます。

- まとめ(深い学び):

- グループでの対話を踏まえ、もう一度個人の思考に戻ります。

- 対話を通じて、自分の最初の考えがどのように変化したか、あるいは深まったかを振り返りシートに記述します。

- 最終的に、「この物語が現代の私たちに問いかけていることは何か」というテーマにまで思考を広げ、「償いとは何か」「誤解はなぜ生まれるのか」といった普遍的な問いについて、自分の言葉でまとめさせます。これにより、作品の読解が、自己の生き方や人間関係のあり方を省察する「深い学び」へと昇華します。

社会

社会科では、歴史的・地理的な事象の背景にある構造や因果関係を多角的に捉え、現代社会の課題解決に主体的に関わる態度を育成します。

【実践例:歴史分野「明治維新」の授業】

- 導入(主体的な学びの喚起):

- 「もしあなたが幕末の志士だったら、A: 幕府を支持する(佐幕)、B: 新政府を樹立する(討幕)、C: 外国と協力して開国を進める、どの立場を取るか?」という問いを投げかけ、生徒に立場を選ばせます。

- 自分の選んだ立場の正当性を主張するために、どのような情報(人物、出来事、思想など)が必要になるかを考えさせ、調査課題を設定させます。

- 展開(対話的な学び):

- 同じ立場を選んだ生徒同士でグループ(佐幕派、討幕派など)を作り、教科書や資料集、ICT端末を使って自分たちの立場を補強する情報を集め、主張を練り上げます。

- 準備が整ったら、各グループの代表者によるパネルディスカッションやディベートを実施します。「民衆の暮らしを安定させるには、急進的な改革より漸進的な改革が望ましい」「いや、外国の脅威に対抗するには、強力な中央集権国家の樹立が急務だ」といった形で、異なる視点からの主張が交わされます。

- 聴衆となっている他の生徒は、各派の主張の論理的な強さや弱さを評価シートに記録します。

- まとめ(深い学び):

- ディベートの後、個人で「なぜ明治維新は討幕派の勝利に終わったのか」「もし佐幕派が勝利していたら、その後の日本はどうなっていたか」を考察するレポートを作成します。

- この活動を通して、生徒は歴史が一つの必然的な流れではなく、多様な人々の思惑や偶然が絡み合った複雑なプロセスであったことを理解します。単なる暗記ではなく、歴史の「見方・考え方」を働かせ、現代にも通じる社会変革のダイナミズムを捉える「深い学び」が実現します。

算数・数学

算数・数学では、解法を暗記するだけでなく、問題解決の多様なアプローチを探求し、数学的な思考の面白さや美しさを実感することを目指します。

【実践例:図形領域「三角形の面積の求め方」の授業】

- 導入(主体的な学びの喚起):

- 方眼紙の上に描かれた、底辺や高さが斜めになっている平行四辺形を提示し、「この面積はどうすれば求められるだろう?」と問いかけます。公式(底辺×高さ)は既習ですが、直接適用できない状況です。

- 生徒は、既習の知識(長方形や直角三角形の面積の求め方)をどうにか使えないか、試行錯誤を始めます。

- 展開(対話的な学び):

- 個人で考えた後、グループでアイデアを出し合います。

- 「大きな長方形で囲んで、周りの三角形を引けばいい」「図形を分割して、いくつかの三角形に分けて足し合わせるのはどうだろう」「等積変形で、公式が使える形に変えられないか」など、多様な解法が生まれます。

- グループ内で、それぞれの解法の良さ(分かりやすさ、計算の速さなど)や、どんな図形にも使えるか(汎用性)を議論します。

- 各グループは、最も良いと判断した解法を、ホワイトボードやタブレット上で図解しながら全体に発表します。

- まとめ(深い学び):

- 様々な解法が共有された後、教師が「これらの解法に共通している考え方は何だろう?」と問いかけます。

- 生徒は、一見バラバラに見える解法が、すべて「既知の形に帰着させる」という数学的な本質(見方・考え方)に基づいていることに気づきます。

- これにより、生徒は公式を暗記するだけでなく、「なぜその公式が成り立つのか」「公式が使えない場面でどう思考すればよいのか」という、より高次の理解に到達します。これが数学における「深い学び」です。

理科

理科では、自然現象への探究心をもとに、仮説を立て、実験を通じて検証し、科学的な思考プロセスを体得することを目指します。

【実践例:「植物の光合成」の授業】

- 導入(主体的な学びの喚起):

- 「植物は、日光を浴びて何を作っているのだろう?」という根源的な問いから始めます。

- 生徒に、これまでの知識や経験から「仮説」を立てさせます。「デンプンを作っているはずだ」「空気(酸素)を作っているかもしれない」「成長するためのエネルギー源を作っているのでは?」など、自由な発想を歓迎します。

- 次に、「その仮説を証明するには、どんな実験をすればよいか?」をグループで計画させます。これが主体的な探究の始まりです。

- 展開(対話的な学び):

- 各グループで実験計画(必要なもの、手順、比較対象の設定など)を立案し、発表し合います。

- 他のグループから「その計画だと、日光以外の条件も変わってしまうのではないか?(対照実験の不備)」「結果をどうやって測定するのか?」といった建設的な批判や質問が出され、計画を練り直します。

- 計画が固まったら、実際に実験を行い、結果を記録・観察します。(例:日光を当てた葉と当てない葉のヨウ素デンプン反応を比較する)

- まとめ(深い学び):

- 実験結果をグループで整理・分析し、「結果から何が言えるか(考察)」をまとめ、発表します。

- 教師は、各グループの発表内容を統合し、「光合成には日光と二酸化炭素が必要で、デンプンと酸素が作られる」という科学的な結論へと導きます。

- 最後に、「光合成という植物の働きは、地球環境や私たちの食生活にどのように関わっているのか」という、より大きな文脈へと学びを広げます。これにより、実験室での発見が、実社会とつながる「深い学び」となります。

英語

英語科では、英語をコミュニケーションのツールとして実際に使いながら、異文化への理解を深め、自分の考えを発信する力を養います。

【実践例:「おすすめの日本文化を紹介しよう」という単元】

- 導入(主体的な学びの喚起):

- 「海外からの留学生に、日本の素晴らしい文化を一つ紹介することになりました。あなたなら何を紹介し、その魅力をどう伝えますか?」というタスクを設定します。

- 生徒は、自分が紹介したい文化(アニメ、和食、武道、茶道など)を決め、その魅力を伝えるために必要な語彙や表現を調べ始めます。

- 展開(対話的な学び):

- ペアやグループで、自分が選んだ文化について、簡単な英語で紹介し合います。

- 聞き手は、内容について質問したり(”What’s so special about it?”)、感想を伝えたりします(”That sounds interesting!”)。このやり取りを通して、自分の説明の分かりにくい点や、さらに補足すべき点に気づきます。

- 次に、紹介スピーチの原稿を協働で推敲します。Google ドキュメントなどの共有ツールを使えば、互いの文法や表現についてリアルタイムでコメントし合い、より自然で効果的な英語表現に修正していくことができます。

- まとめ(深い学び):

- 完成したスピーチを、クラス全体の前で発表します。可能であれば、ビデオに録画してALT(外国語指導助手)や海外の提携校の生徒に見てもらい、フィードバックをもらう活動も有効です。

- 発表後には、相互評価を行います。「アイコンタクトが良かった」「具体例があって分かりやすかった」など、良かった点を伝え合います。

- この一連の活動を通して、生徒は単に英語の構文を覚えるだけでなく、「伝える相手」と「目的」を意識して、言語を戦略的に使用する力を身につけます。また、自国の文化を客観的に見つめ直し、その価値を再発見するという、異文化理解の前提となる自文化理解を深める「深い学び」にもつながります。

主体的・対話的で深い学びの授業づくりのポイント

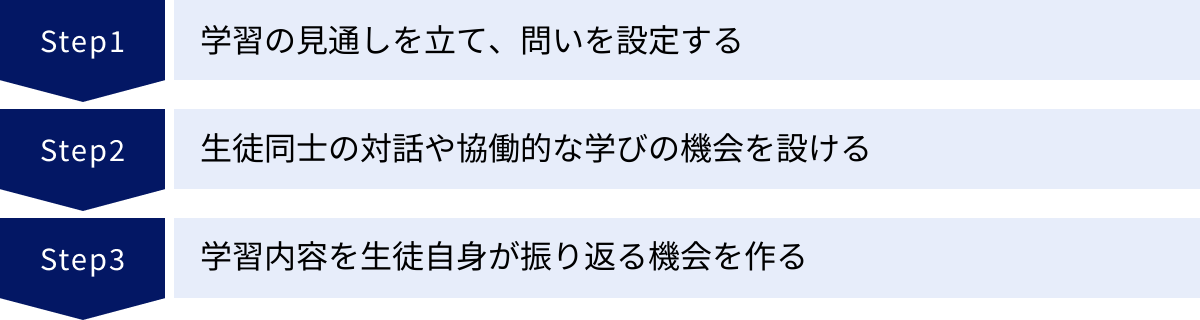

「主体的・対話的で深い学び」を実現するためには、授業の構造そのものを見直す必要があります。従来の「導入→展開→まとめ」という流れは維持しつつも、それぞれの段階で生徒が学びの主役となるための仕掛けを意図的に組み込むことが重要です。ここでは、授業をデザインする上での具体的なポイントを、授業の流れに沿って解説します。

導入:学習の見通しを立て、問いを設定する

授業の導入部分は、生徒の学習意欲に火をつけ、その後の活動の方向性を決定づける極めて重要な時間です。ここでの目標は、生徒が「これから何を学ぶのか」「なぜそれを学ぶのか」を自分事として捉え、主体的に学びに向かうための見通しを持つことです。

- 学習のゴールと意義の共有:

- 本時の授業で達成すべき目標(例:「今日は、比例の関係を使って、身の回りの問題を解決できるようになろう」)を、生徒に分かりやすい言葉で明確に伝えます。

- さらに、「この学びが、将来の生活や他の教科の学習にどうつながるのか」という学習の意義や価値を伝えることで、生徒の学習意欲を高めます。例えば、歴史の学習であれば「過去の出来事を知ることで、現代のニュースをより深く理解できるようになる」といった接続を示すことが有効です。

- 生徒の興味・関心を引き出す「問い」の提示:

- 単に「今日は〇〇について勉強します」と宣言するのではなく、生徒の知的好奇心を刺激するような「問い」から授業を始めることが効果的です。

- 問いの例:

- 身近な事象との関連付け: 「どうして冬になると、窓に水滴がつくんだろう?」(理科:結露)

- 意外な事実の提示: 「実は、日本で一番多く栽培されている果物はミカンではなく、リンゴでもなく、柿なんだ。なぜだと思う?」(社会:農業)

- ジレンマを伴う問い: 「友達との約束と、困っている人を助けること、どちらを優先すべきだろう?」(道徳)

- このようなオープンエンドな問いは、生徒に「考えたい」と思わせ、主体的な探究活動への動機付けとなります。

- 生徒自身による「問い」の設定:

- さらに進んだアプローチとして、生徒自身に学習課題(問い)を設定させる方法があります。

- 例えば、ある単元の冒頭で、関連するキーワードや写真、動画などを見せ、「この中で、もっと知りたいこと、不思議に思ったことは何ですか?」と問いかけます。生徒から出てきた疑問(例:「なぜ火山は噴火するの?」「噴火は予測できないの?」)を整理し、それらを解明していく形で単元を構成します。

- 自ら立てた問いは、学習に対する当事者意識を格段に高め、粘り強く取り組む主体的な学びの原動力となります。

導入段階で、生徒の心に「知りたい!」「解き明かしたい!」というエンジンがかかれば、その後の授業展開は大きく変わってきます。

展開:生徒同士の対話や協働的な学びの機会を設ける

授業の「展開」部分は、個人の思考を深め、それを他者との対話を通じてさらに発展させていく、学びの中核となる時間です。ここでは、多様な学習形態を意図的に組み合わせ、生徒が互いに刺激し合い、学び合う協働的な環境を創り出すことがポイントです。

- 「個人の思考」と「集団の思考」の往還:

- いきなりグループディスカッションを始めるのではなく、まずは一人でじっくり考える時間(個人思考)を確保することが重要です。これにより、生徒は自分なりの意見や根拠を持つことができ、その後の対話がより質の高いものになります。

- 個人思考の後、ペアやグループで意見交換を行います(協働思考)。他者の視点に触れることで、自分の考えの良さや課題に気づき、思考が広がります。

- そして再び個人思考に戻り、対話で得た気づきを基に、自分の考えを再構築します。この「個人→集団→個人」という思考の往還が、学びを深める上で非常に効果的です。

- 目的に応じた多様な活動形態の活用:

- 対話的な活動には、様々な手法があります。授業の目的や生徒の実態に合わせて、最適な手法を選択・組み合わせることが求められます。

- ペアワーク: 2人組での活動。全員が参加しやすく、心理的なハードルが低い。

- グループワーク: 3~6人での活動。多様な意見が出やすいが、役割分担や進行役の存在が重要。

- ジグソー法: グループ内で異なる専門分野を担当し、一度専門家グループで学んだ後、元のグループに戻って教え合う手法。全員が責任を持ち、相互依存関係が生まれる。

- ワールド・カフェ: カフェのようなリラックスした雰囲気で、メンバーを入れ替えながら対話を重ね、集団の知恵を創出する手法。

- ファシリテーターとしての教師の役割:

- 生徒が活動している間、教師は手持ち無沙汰になるわけではありません。むしろ、個々の生徒やグループの学びの状況を注意深く観察し、適切に介入するファシリテーターとしての役割が重要になります。

- 具体的な役割:

- 机間巡視: 議論の様子を観察し、学習の進捗や理解度を把握する。

- 問いかけ: 議論が停滞したり、表面的になったりしているグループに、「なぜそう言えるの?」「反対の意見はないかな?」といった問いを投げかけ、思考を促す。

- 軌道修正: 議論が本筋から逸れている場合に、学習の目的に立ち返らせる。

- 賞賛と励まし: 良い意見や協働的な態度を具体的に褒め、生徒の意欲を高める。

展開段階は、教室が活気に満ち、生徒たちの知的なエネルギーが交錯する場です。教師は、そのエネルギーが建設的な学びへとつながるよう、絶妙なバランス感覚で場をデザインし、支援していくことが求められます。

まとめ:学習内容を生徒自身が振り返る機会を作る

授業の「まとめ」は、単に教師が正解を解説して終わる時間ではありません。学習した内容を生徒自身が統合・整理し、その学びの意味を自覚することで、知識を定着させ、次の学習への橋渡しをするための重要な時間です。

- 学習成果の言語化と共有:

- 授業の最後に、生徒一人ひとりが「今日の授業で、何が分かり、何ができるようになったか」を自分の言葉で表現する時間を作ります。

- これを「学習の振り返り(リフレクション)」と呼びます。単なる感想ではなく、学びの成果を客観的に記述させることが重要です。

- 振り返りの手法:

- ジャーナリング: 学習日誌やノートに、学んだことや疑問点、次の課題などを自由に記述させる。

- KPT法: Keep(続けたいこと)、Problem(課題・問題点)、Try(次に挑戦したいこと)の3つの観点で振り返りを行う。

- ワン・ミニット・ペーパー: 授業の最後に1分間で、「今日最も重要だと思ったこと」と「まだよく分かっていないこと」を無記名で書かせる。教師は生徒の理解度を瞬時に把握できる。

- 学びの構造化と般化:

- 個々の生徒の振り返りを共有し、クラス全体で本時の学びのポイントを再確認します。

- 教師は、生徒たちの言葉を拾い上げながら、学習内容を板書などで図式化・構造化し、知識の体系的な理解を助けます。

- さらに、「今日学んだことは、他のどんな場面で使えるだろうか?」と問いかけ、学習内容の般化(一般化)を促します。例えば、理科で学んだ対照実験の考え方が、社会の調査活動でも使えることに気づかせるなど、知識の応用範囲を広げることが「深い学び」につながります。

- 次時への接続:

- 本時の学習で解決した問いと、新たに生まれた問い(例:「今日は火山の噴火の仕組みが分かった。次は、どうすれば噴火を予知できるのか知りたい」)を明確にします。

- この新たな問いを次時の学習の導入とすることで、生徒は学びの連続性を意識し、意欲を持って次の授業に臨むことができます。

まとめの時間は、学びのサイクルを完結させると同時に、新たな学びのサイクルを開始するための重要な結節点です。生徒が自らの成長を実感し、「もっと学びたい」という気持ちで教室を後にできるような、質の高い振り返りの時間をデザインすることが求められます。

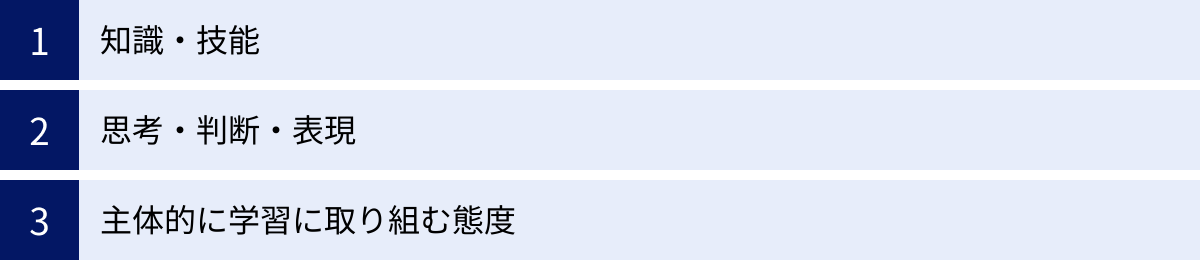

主体的・対話的で深い学びにおける評価の3つの観点

「主体的・対話的で深い学び」の実現を目指す上で、授業改善と一体で進めなければならないのが「学習評価」の改善です。どのような学びを価値あるものと見なし、評価するのか。その評価のあり方が、生徒の学習行動や教師の指導の方向性を決定づけます。新学習指導要領では、子どもの資質・能力を多面的に捉えるため、学習評価の観点を以下の3つに整理しました。これらの観点は、「主体的・対話的で深い学び」の各側面と深く連動しています。

① 知識・技能

これは、学習指導要領に示されている各教科等の内容を、生徒がどれだけ習得しているかを評価する観点です。ただし、これは単なる事実的知識の暗記量や、基本的な技能の習熟度のみを問うものではありません。

「主体的・対話的で深い学び」の文脈における「知識・技能」の評価では、習得した知識や技能を、文脈の中で正しく理解し、他の知識と関連付けながら活用しようとしているかという質的な側面が重視されます。

- 評価の対象となる力:

- 個別の事実や概念、原理・法則の理解(例:光合成の仕組みを説明できる)

- 基本的な技能の習熟(例:コンパスを使って円を正確に描ける)

- 知識の概念的な理解: 断片的な知識ではなく、知識同士のつながりや構造を理解しているか。(例:「開国」という出来事を、国内の政治状況と海外からの圧力という複数の文脈から理解している)

- 文脈に応じた知識・技能の活用: 学習したことを、課題解決の場面で適切に用いることができるか。(例:敬語の種類を理解し、相手や場面に応じて正しく使い分けることができる)

- 評価方法の工夫:

- 従来のペーパーテストも有効ですが、知識の再生を問うだけでなく、理解の質を問うような問題を取り入れることが重要です(例:二つの歴史上の出来事の共通点と相違点を説明させる問題)。

- レポート作成、観察・実験の記録、作品の制作過程、発表内容など、多様な学習活動の中に表れる知識・技能の活用状況を評価します(パフォーマンス評価)。

この観点では、生徒が思考・判断・表現するための「土台」となる資質・能力が、確かに身についているかを見取ることが目的です。

② 思考・判断・表現

この観点は、「主体的・対話的で深い学び」のプロセスそのものと深く関わっています。知識や技能を「どう使うか」という、より高次の認知能力を評価するものです。

課題解決に向けて、必要な情報を見つけ出し、知識や技能を活用して筋道を立てて考え(思考)、自らの考えを持って結論を導き出し(判断)、それを論理的に分かりやすく他者に伝える(表現)力を評価します。

- 評価の対象となる力:

- 課題発見・設定能力: 未知の状況から、探究すべき問いを見出す力。

- 情報収集・分析能力: 課題解決に必要な情報を多様なソースから集め、その妥当性を吟味し、整理・分析する力。

- 論理的・批判的思考力: 根拠に基づいて筋道を立てて考えたり、複数の選択肢を比較検討したり、他者の意見を吟味したりする力。

- 協働的な問題解決能力: 他者との対話を通じて、多様な意見を調整し、より良い解を創り出す力。

- 表現力: 自分の考えや判断のプロセスと結果を、文章、スピーチ、図表、作品など、目的に応じた方法で効果的に表現する力。

- 評価方法の工夫:

- この観点の評価は、一斉のペーパーテストでは困難です。授業中の生徒の言動や活動のプロセスを継続的に観察・記録することが基本となります。

- 論述式の問題、レポート、プレゼンテーション、グループでの成果物などは、この観点を評価するための重要な資料となります。

- ルーブリック(評価基準表)を活用することで、評価の客観性と信頼性を高めることができます。ルーブリックには、「思考」「判断」「表現」の各要素について、達成度(例:S, A, B, C)ごとの具体的な状態を記述します。これを事前に生徒と共有することで、生徒自身も何を目標に学習すればよいかが明確になります。

この観点の評価を通じて、AI時代に不可欠とされる、自律的に思考し、他者と協働して価値を創造する力を育てていくことが目指されます。

③ 主体的に学習に取り組む態度

この観点は、かつての「関心・意欲・態度」の評価を見直したものです。単に授業中に手を挙げる回数や、ノートをきれいに取っているかといった、外面的な行動のみで評価するのではなく、学びに対する内面的な粘り強さや、自らの学びを調整しようとする態度の変容を捉えようとします。

この観点は、①「知識・技能」や②「思考・判断・表現」を習得・発揮するための原動力となる、情意的な側面を評価するものです。

- 評価の対象となる態度:

- 粘り強さ: 困難な課題に対しても、諦めずに試行錯誤し、解決しようとする態度。

- 自己調整: 自らの学習状況を客観的に把握し、より良い学びに向けて学習方法や計画を工夫・改善しようとする態度。(例:振り返りシートの記述から、次の学習への課題意識が読み取れる)

- 協働性: 他者の意見を尊重し、積極的に対話に関わり、集団としての目標達成に貢献しようとする態度。

- 評価方法の工夫:

- この観点の評価は、数値化することが最も難しいものです。教師による行動観察が中心となりますが、その際には具体的な事実(エピソード)を記録しておくことが重要です(例:「〇〇さんは、グループで意見が対立した際に、両者の意見の共通点を探す提案をし、議論を前進させた」)。

- 生徒による自己評価や相互評価も有効な手段です。学習の前後で、自分の学習への取り組み方がどう変化したかを振り返らせることで、生徒自身のメタ認知を促すとともに、評価の材料とすることができます。

- ポートフォリオ評価も有効です。生徒が作成したレポートや作品、振り返りシートなどを時系列でファイルしておくことで、学びの過程における態度の変容や成長の軌跡を、生徒と教師が共に確認することができます。

これら3つの観点は、それぞれが独立しているのではなく、相互に関連し合っています。 例えば、主体的に学習に取り組む(③)からこそ、知識・技能が深く身につき(①)、それらを活用して思考・判断・表現する力(②)が高まります。学習評価においては、これら3観点を一体的に捉え、生徒一人ひとりの成長を多角的に見取り、次の指導や支援に活かしていく「指導と評価の一体化」が求められています。

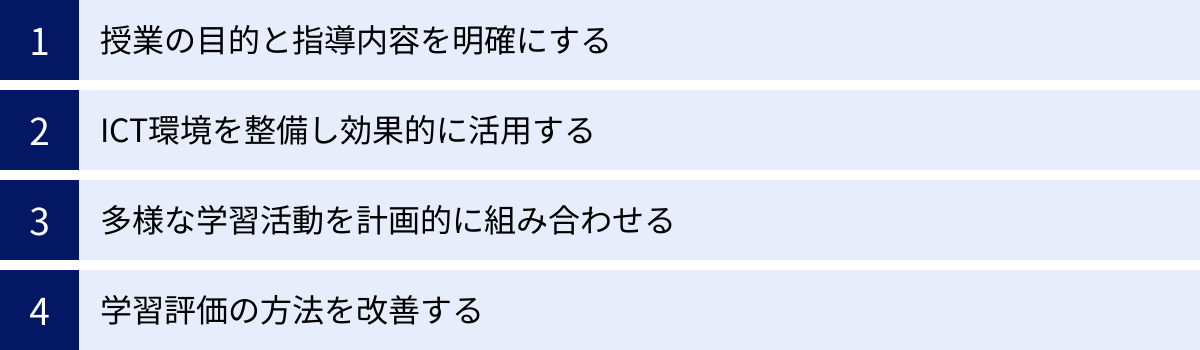

実践のために学校・教員ができること

「主体的・対話的で深い学び」への転換は、個々の教員の努力だけで成し遂げられるものではありません。学校という組織全体でビジョンを共有し、教員一人ひとりが安心して授業改善に取り組めるような環境を整備することが不可欠です。ここでは、学校および教員が実践に向けて取り組むべき具体的な方策を4つの側面から解説します。

授業の目的と指導内容を明確にする

質の高い授業を設計するための第一歩は、その授業を通じて「生徒にどのような力を身につけさせたいのか」というゴールを明確にすることです。これが曖昧なままでは、活動が目的化してしまい、たとえ生徒が活発に話し合っていても、質の高い学びにはつながりません。

- カリキュラム・マネジメントの実践:

- 学校全体で、育成を目指す資質・能力(グラデュエーション・ポリシー)を明確にし、それを実現するために、各学年・各教科でどのような内容を、どのようにつなげて指導していくのかという教育課程(カリキュラム)全体をデザインします。

- これにより、教員は自分の担当する授業が、学校の教育目標全体の中でどのような位置づけにあるのかを理解し、見通しを持って指導にあたることができます。

- 単元・授業レベルでの目標設定:

- 年間の指導計画に基づき、単元ごと、さらには1時間ごとの授業で育成したい資質・能力を具体化します。その際、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から目標を設定すると、指導と評価の一体化が図りやすくなります。

- 例えば、「この単元では、資料から情報を読み取り、自分の考えを根拠とともに説明する力を育てる」「本時では、グループでの対話を通して、多様な解法の存在に気づかせ、数学的な見方・考え方の良さを実感させる」といったレベルまで具体化します。

- 教員間での共有と協働:

- 学年内や教科内で、授業の目標や指導計画、評価基準について定期的に話し合う機会を設けます。

- 授業を公開し合い、互いに参観してフィードバックを行う「授業研究」は、授業改善のアイデアを得るだけでなく、教員集団全体の指導力を向上させる上で極めて有効です。一人の教員が抱える悩みを、チームで解決していく文化を醸成することが重要です。

明確な目標は、授業という航海の羅針盤です。どこに向かうのかがはっきりして初めて、どのような航路(指導法)をとるべきか、どの港(活動)に立ち寄るべきかを効果的に計画できるのです。

ICT環境を整備し効果的に活用する

GIGAスクール構想により、全国の小中学校で1人1台の学習者用端末と高速ネットワーク環境の整備が進みました。このICT環境は、「主体的・対話的で深い学び」を実現するための強力なツールとなります。重要なのは、ICTを使うこと自体を目的化せず、学びを深めるためにいかに効果的に活用するかという視点です。

- 主体的学びの支援:

- 生徒は、手元の端末を使って、自分の興味・関心に応じて、インターネット上の膨大な情報(テキスト、画像、動画、統計データなど)に瞬時にアクセスできます。これにより、受動的な知識の受け手から、能動的な情報の探求者へと変わることができます。

- デジタル教材や学習アプリは、個々の生徒の学習履歴(スタディ・ログ)を記録し、理解度に応じた問題を出題するなど、個別最適な学びを支援します。

- 対話的な学びの促進:

- 協働編集ツール(例:Google ドキュメント, Microsoft Word Online)を使えば、複数の生徒が同時に一つの文書やスライドを編集でき、リアルタイムで意見交換しながら成果物を創り上げることができます。

- デジタルホワイトボード(例:Google Jamboard, Miro)や授業支援アプリ(例:ロイロノート・スクール)は、生徒の考えを瞬時に集約・共有し、クラス全体での意見交換を活発化させます。これにより、従来は一部の生徒しか発表できなかった意見も可視化され、対話の幅が広がります。

- 深い学びの実現:

- シミュレーションソフトを使えば、現実には難しい実験(例:天体の動き、化学反応)を仮想空間で行い、条件を変えながら試行錯誤することで、法則性の理解を深めることができます。

- プレゼンテーションソフトや動画編集ソフトを使えば、自分の探究の成果を、より説得力のある形で表現することができます。このアウトプットの過程が、知識の再構成と定着を促します。

学校としては、教員がこれらのICTツールをスムーズに活用できるよう、継続的な研修の機会を提供したり、ICT支援員を配置したりするなどのサポート体制を整えることが不可欠です。

多様な学習活動を計画的に組み合わせる

「主体的・対話的で深い学び」というと、グループワークや発表活動ばかりが注目されがちですが、それは誤解です。すべての授業を活動的なものにする必要はなく、むしろ静かに集中して知識をインプットする時間や、一人でじっくりと思考する時間も同様に重要です。大切なのは、学習の目的に応じて、多様な学習活動を計画的に、そして効果的に組み合わせることです。

- 講義形式の授業の価値:

- 教員による分かりやすい講義は、新しい単元の導入部分で全体像を示したり、複雑な概念を体系的に説明したりする上で非常に有効です。生徒が思考するための土台となる知識・技能を効率的にインプットする場面では、依然として重要な指導法です。

- 個人での学習活動の重要性:

- ドリル学習や問題演習、読書、レポート作成など、一人で集中して取り組む時間は、知識の定着や個人の思考力を深める上で欠かせません。対話的な学びを充実させるためにも、その前提となる個人の意見を形成する時間が必要です。

- 単元全体でのバランス:

- 1時間の授業の中だけでなく、単元全体を見通して、講義、個人学習、協働学習のバランスを考えることが求められます。

- 例えば、「導入では講義で基本知識を伝え、展開の前半では個人で課題に取り組み、後半でグループ討議を行い、まとめでは個人で振り返りを行う」といったように、一つの授業の中でも多様な活動をリズミカルに配置することが可能です。

- 教員は、多様な指導法という「引き出し」を多く持ち、生徒の実態や学習内容に応じて、それらを柔軟に使い分ける力が求められます。

学習評価の方法を改善する

指導方法の転換は、評価方法の転換と一体でなければ実効性を持ちません。いくら授業で思考力や表現力を重視しても、テストが知識の暗記だけであれば、生徒はそちらを優先してしまいます。

- 評価観のアップデート:

- 教員自身が、評価は「生徒を序列化するためのもの」から「生徒の学びを認め、励まし、次の学習を支援するためのもの」へと、その役割についての認識を改める必要があります(評価の形成的機能の重視)。

- パフォーマンス評価の導入:

- 知識の有無だけでなく、その知識を使って何ができるか(思考・判断・表現)を評価するために、ペーパーテスト以外の多様な評価方法を積極的に取り入れます。

- 具体的には、レポート、作品、プレゼンテーション、実験・観察のプロセス、グループでの議論への貢献度などを評価の対象とします。

- ルーブリックの活用:

- パフォーマンス評価を客観的に行うために、評価基準を明示したルーブリックを作成し、事前に生徒と共有します。

- ルーブリックには、評価の観点ごとに、最高のレベル(S)から最低限のレベル(C)まで、どのような状態であればその評価になるのかが具体的に記述されています。

- これにより、生徒は何を目標にすればよいかが明確になり、主体的に学習に取り組むことができます。また、教員にとっても評価のブレが少なくなり、生徒へのフィードバックが具体的に行えるようになります。

これらの取り組みは、一朝一夕に実現するものではありません。学校全体で方針を共有し、研修を重ね、試行錯誤を繰り返しながら、粘り強く改善を進めていく姿勢が求められます。

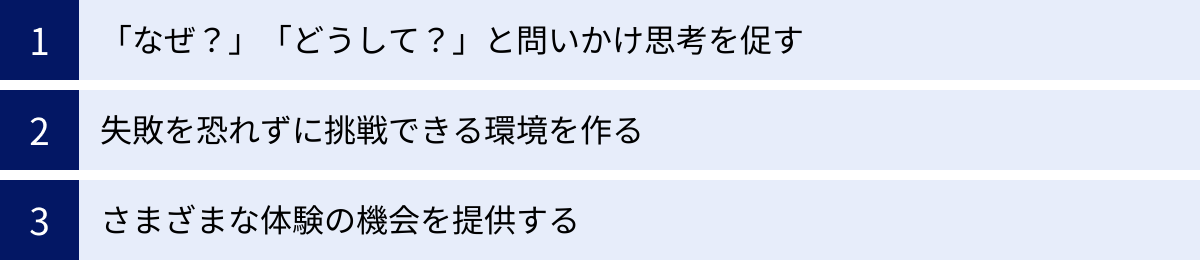

主体的・対話的で深い学びを家庭でサポートする方法

「主体的・対話的で深い学び」は、学校だけで完結するものではありません。子どもたちが最も多くの時間を過ごす家庭での関わり方も、子どもの学習意欲や思考力を育む上で非常に大きな影響を与えます。保護者がこの新しい学びの考え方を理解し、学校と連携しながら子どもの成長をサポートすることで、その効果はさらに高まります。ここでは、家庭でできる具体的なサポート方法を3つ紹介します。

「なぜ?」「どうして?」と問いかけて思考を促す

子どもが学校での出来事や学習内容について話してくれたとき、その内容をただ聞くだけでなく、一歩踏み込んだ問いかけをすることが、子どもの思考を深めるきっかけになります。

- 答えをすぐに教えない:

- 子どもが「〇〇ってどういう意味?」と質問してきたとき、すぐに答えを教えるのではなく、「〇〇ちゃんはどう思う?」「辞書で一緒に調べてみようか」と返すことが大切です。自分で考えたり、調べたりするプロセスそのものが、主体的な学びの訓練になります。

- 思考を深める「魔法の言葉」:

- 「なぜそう思うの?」: 子どもに自分の考えの根拠を説明させることで、論理的に考える力が養われます。

- 「どうしてそうなるんだろうね?」: 日常の出来事やニュースに対して、その背景にある原因や仕組みについて一緒に考える習慣をつけます。

- 「もしあなただったら、どうする?」: 物語の登場人物やニュースの中の人物の立場に立って考えさせることで、多角的な視点や共感性を育みます。

- 「他にはどんな考え方があるかな?」: 一つの答えに固執せず、多様な可能性を探る柔軟な思考を促します。

- 対話を楽しむ姿勢:

- これらの問いかけは、詰問のようになってはいけません。保護者自身が「知りたい」という純粋な好奇心を持って、子どもとの対話を楽しむ姿勢が何よりも重要です。親が楽しそうに一緒に考えてくれると、子どもも安心して自分の考えを話せるようになり、思考することが好きになります。日常の食卓での会話や、散歩の途中など、リラックスした雰囲気の中で自然に行うのが効果的です。

このような対話の積み重ねは、子どもが自分の考えを持ち、それを言葉で表現する練習の場となります。学校での対話的な学びの場面でも、物怖じせずに自分の意見を言える土台が家庭で育まれるのです。

失敗を恐れずに挑戦できる環境を作る

「主体的な学び」の根幹には、知的好奇心に基づき、困難なことにも粘り強く挑戦する姿勢があります。この挑戦する心を育むためには、家庭が「失敗しても大丈夫」と感じられる心理的に安全な場所であることが不可欠です。

- 結果よりもプロセスを褒める:

- テストで100点を取ったという「結果」だけを褒めるのではなく、そこに至るまでの「努力」や「工夫」を具体的に褒めることが重要です。「毎日こつこつ勉強していたもんね」「難しい問題も諦めずに考えたのがすごいね」といった声かけは、子どもの自己肯定感を高め、次も頑張ろうという意欲につながります。

- 逆に、結果が悪かったときも、「だから言ったでしょ」と責めるのではなく、「今回は残念だったけど、どこが難しかった?」「次はどうすればうまくいくか、一緒に考えてみよう」と、失敗を学びの機会と捉える姿勢を示しましょう。

- 子どもの「やりたい」を尊重する:

- 子どもが何かに興味を持ち、「やってみたい」と言ったとき、親の価値観で「そんなことやっても意味がない」と否定するのではなく、まずはその気持ちを尊重し、挑戦させてみることが大切です。たとえそれがすぐに飽きてしまうようなことであっても、自分で決めて行動したという経験そのものが、主体性を育みます。

- 親自身が挑戦する姿を見せる:

- 子どもは親の背中を見て育ちます。保護者自身が、新しいことに挑戦したり、趣味に没頭したり、失敗を笑い飛ばしたりする姿を見せることは、何よりの教育になります。「大人になっても学び続けていいんだ」「失敗してもまたやり直せばいいんだ」というメッセージが、子どもの心に自然と刻み込まれます。

家庭が、どんな結果になっても無条件に受け入れてもらえる「安全基地」であれば、子どもは安心して外の世界へ冒険に出かけ、様々なことに挑戦できるようになります。

さまざまな体験の機会を提供する

「深い学び」は、机上の学習だけで完結するものではありません。実社会や自然の中で得られる五感を通した「本物の体験」は、子どもの興味・関心を広げ、学習内容を自分事として捉えるための重要なフックとなります。

- 知的好奇心を刺激する場所へ出かける:

- 博物館、科学館、美術館、動物園、水族館などへ出かけ、本物を見て、触れて、感じる機会を作りましょう。事前に「何が見たいか」「帰ってきたら何が一番面白かったか図鑑で調べてみよう」などと、学習と結びつけるとより効果的です。

- 地域の歴史的な史跡を訪ねたり、工場見学に参加したりすることも、社会科の学習への興味を高めます。

- 自然体験や社会体験:

- キャンプやハイキング、農業体験などを通じて、自然の仕組みや命の尊さに触れる経験は、理科や生活科の学びに深みを与えます。

- 地域の祭りやボランティア活動に参加することは、社会の一員としての自覚を育み、公民的な資質を養います。

- 体験を「学び」につなげる対話:

- 体験は「やりっぱなし」では効果が半減します。体験した後に、そのことを家庭で話し合う時間を持つことが非常に重要です。「何が一番心に残った?」「どうしてだろうね?」といった対話を通じて、体験で得た漠然とした感動や発見が、言語化され、意味のある知識として定着していきます。

- 体験したことを絵や文章で記録させたり、関連する本を一緒に読んだりすることも、学びを深める良い方法です。

家庭は、子どもにとって最初の学びの場であり、最も影響力のある環境です。学校教育の変化に合わせて、家庭での関わり方もアップデートしていくことで、子どもたちがこれからの時代を生き抜くために本当に必要な力を、学校と家庭が両輪となって育んでいくことができるでしょう。

主体的・対話的で深い学びの実現に役立つツール4選

「主体的・対話的で深い学び」を効果的に実践するためには、ICTツールの活用が不可欠です。GIGAスクール構想で整備された1人1台端末を文房具のように使いこなし、学びを支援する様々なクラウドサービスを組み合わせることで、これまで難しかった学習活動が容易になります。ここでは、多くの教育現場で導入されている代表的なツールを4つ紹介し、それぞれが3つの学びの視点にどう貢献するかを解説します。

| ツール名 | 提供元 | 主な特徴 | 「主体的・対話的で深い学び」への貢献 |

|---|---|---|---|

| L-Gate | 株式会社内田洋行 | 学習eポータルの標準仕様。MEXCBT連携。各種教材へのシングルサインオン。 | 学習の入り口を集約し、多様な教材へのアクセスを容易にすることで主体的な学びを支援。スタディログの活用で個別最適な学びへ。 |

| Classi | Classi株式会社 | ポートフォリオ、学習動画、コミュニケーション機能が一体となったプラットフォーム。 | ポートフォリオ機能で学びの振り返りを促進し、主体的な学びを支援。コミュニケーション機能が教員・生徒・保護者の連携を強化。 |

| ロイロノート・スクール | 株式会社LoiLo | カードベースのUI。シンキングツール。リアルタイムな意見共有。 | シンキングツールで思考を可視化し深い学びを促進。提出箱機能でリアルタイムな意見共有を実現し対話的な学びを活性化。 |

| Google Workspace for Education | ドキュメント、スプレッドシート等の協働編集ツール群。Classroomによる学習管理。 | リアルタイム協働編集機能が対話的な学びを強力にサポート。多様なツールを組み合わせることで、生徒の主体的な課題探究活動を支援。 |

① L-Gate

L-Gate(エルゲート)は、株式会社内田洋行が提供する学習eポータルです。学習eポータルとは、様々なデジタル教科書や教材、学習ツールにアクセスするための「玄関口」となるプラットフォームで、文部科学省が推進するMEXCBT(メクビット:学びの保障オンライン学習システム)とも連携しています。

- 主体的な学びへの貢献:

- 生徒はL-Gateに一度ログインするだけで、契約している様々な会社のデジタル教科書やドリル教材に、再度IDやパスワードを入力することなくアクセスできます(シングルサインオン)。これにより、ICT利用のハードルが下がり、生徒は自分の課題や興味に応じて、必要な学習リソースを主体的に選択し、活用しやすくなります。

- L-Gateは、生徒の学習履歴(スタディログ)を蓄積・可視化する機能を持っています。教員は、どの生徒がどの教材をどれくらい学習したかを把握し、個別最適な指導や支援に活かすことができます。生徒自身も自分の学びの記録を見ることで、学習の振り返りを行いやすくなります。

- 参照:株式会社内田洋行公式サイト

② Classi

Classi(クラッシー)は、Classi株式会社が提供する、教育活動を総合的に支援するプラットフォームです。ベネッセホールディングスとソフトバンクの合弁会社が開発・運営しており、特に高等学校で広く導入されています。

- 主体的な学びへの貢献:

- ポートフォリオ機能が充実しており、生徒は日々の学習の記録、探究活動の成果、部活動やボランティアでの経験などを、写真や動画、テキストで簡単に記録・蓄積できます。このポートフォリオを作成する過程そのものが、自分の学びや活動を客観的に振り返り、自己の成長や課題を認識する主体的な学び(メタ認知)を促します。蓄積された記録は、大学入試の総合型選抜などでも活用できます。

- 対話的な学びへの貢献:

- 校内グループ機能を使えば、クラスや部活動、委員会などの単位でメッセージのやり取りや資料の共有ができ、生徒同士や教員とのコミュニケーションを円滑にします。

- 保護者向けの連絡機能もあり、学校からのお知らせや生徒の学習状況などを共有することで、学校・生徒・保護者の三者間での連携(対話)を強化します。

- 深い学びへの貢献:

- 豊富な学習動画(約2,500本)が用意されており、生徒は自分の苦手な分野を復習したり、予習をしたりと、自分のペースで学びを深めることができます。

- 参照:Classi株式会社公式サイト

③ ロイロノート・スクール

ロイロノート・スクールは、株式会社LoiLoが提供する授業支援クラウドサービスです。直感的な操作性が特徴で、小学校から高校まで幅広い校種で活用されており、「主体的・対話的で深い学び」の実践を強力にサポートします。

- 対話的な学びへの貢献:

- 生徒は、テキスト、写真、動画、Webページなどを「カード」として取り込み、自分の考えをまとめることができます。作成したカードは、「提出箱」機能で教員に提出すると、瞬時にクラス全員の画面に一覧で表示されます。これにより、他の生徒の多様な考えにリアルタイムで触れることができ、比較・検討することで対話的な学びが活発になります。意見の集約や共有にかかる時間が劇的に短縮されるため、議論の時間を十分に確保できます。

- 深い学びへの貢献:

- 「シンキングツール」機能が非常に強力です。比較、分類、多角的な視点、因果関係など、様々な思考の型(フレームワーク)がテンプレートとして用意されており、生徒はどのツールを使えば自分の考えを整理できるかを考え、選択します。このツールを使って思考を可視化することで、漠然とした考えが構造化され、物事の本質を捉える深い学びにつながります。

- 主体的な学びへの貢献:

- カードをつないで思考のプロセスを表現したり、音声や動画で自分の考えを録音・録画したりと、多様な表現方法が可能です。これにより、文章を書くのが苦手な生徒も、自分の考えをアウトプットしやすくなり、主体的な学習参加を促します。

- 参照:株式会社LoiLo公式サイト

④ Google Workspace for Education

Google Workspace for Educationは、Googleが教育機関向けに提供するクラウドベースのツール群です。多くの機能が無料で利用できる「Fundamentals」エディションがあり、世界中の教育現場で標準的なツールとして普及しています。

- 対話的な学びへの貢献:

- Google ドキュメント(文書作成)、スプレッドシート(表計算)、スライド(プレゼンテーション)は、リアルタイムでの共同編集機能が最大の特徴です。複数の生徒が同時に一つのファイルにアクセスし、誰がどこを編集しているかを見ながら作業を進めることができます。コメント機能やチャット機能を使えば、ファイル上で直接議論することも可能です。この機能は、グループでのレポート作成やプレゼン資料の共同制作といった対話的・協働的な学びを強力にサポートします。

- 主体的な学びへの貢献:

- Google Classroomは、教員がクラスを作成し、課題の配布、回収、採点、フィードバックまでを一元管理できる学習管理システム(LMS)です。生徒は、いつでもどこでも課題を確認し、自分のペースで学習を進めることができます。

- Google 検索やGoogle Scholar(学術論文検索)を駆使すれば、探究学習に必要な情報を主体的に収集できます。

- 深い学びへの貢献:

- Google Jamboard(デジタルホワイトボード)を使えば、付箋を貼るような感覚でブレインストーミングを行い、アイデアを自由に発散・収束させることができます。

- これらの多様なツールを組み合わせることで、生徒は課題設定から情報収集、整理・分析、まとめ・表現という探究のサイクルを、デジタル空間上でシームレスに行うことができ、深い学びへとつなげることが可能です。

- 参照:Google for Education公式サイト

これらのツールは、それぞれに強みがありますが、どれか一つだけを使うのではなく、目的に応じて複数を組み合わせることで、さらに学習の可能性は広がります。教員は、これらのツールの特性を理解し、授業デザインの中に効果的に組み込んでいくスキルが求められます。

まとめ

本記事では、「主体的・対話的で深い学び」という新しい学習指導要領の核心をなす理念について、その定義から背景、具体的な実践方法、評価、そして家庭でのサポートに至るまで、多角的に解説してきました。

改めて要点を整理すると、以下のようになります。

- 「主体的・対話的で深い学び」とは、アクティブ・ラーニングの理念を発展させた「授業改善の視点」であり、生徒が学びの主役となって、他者との関わりの中で本質的な理解に至ることを目指すものです。

- 求められる背景には、AIの進化や社会の予測困難性の増大があり、従来の知識偏重教育では対応できない、創造性や協働性といった人間ならではの能力の育成が急務となっていることがあります。

- 3つの視点、すなわち「学びたい」という意欲に基づく主体的な学び、他者との関わりで思考を広げる対話的な学び、そして物事の本質を捉え応用する深い学びは、三位一体で機能します。

- 実践のメリットとしては、思考力・判断力・表現力や、生涯学び続ける力、そして社会で役立つ汎用的な能力が育まれることが挙げられます。

- 授業づくりにおいては、「導入」で問いを立て、「展開」で対話・協働し、「まとめ」で振り返るという各段階で、生徒が主役となる仕掛けが重要です。

- 評価は、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」の3つの観点から多面的に行い、指導と評価を一体化させることが求められます。

「主体的・対話的で深い学び」への転換は、単なる教育手法の変更ではありません。それは、これからの社会を生きる子どもたち一人ひとりが、自分の人生を豊かに切り拓き、持続可能な社会の創り手となるために、どのような力を育むべきかという、教育の根源的な問いに対する現代の答えです。

この改革を成功させるためには、教員が安心して授業改善に挑戦できる学校の組織的なサポート、ICTなどのツールを効果的に活用する環境整備、そして何よりも、保護者や地域社会がこの新しい学びの価値を理解し、学校と連携して子どもたちを支えていくことが不可欠です。

未来は予測困難ですが、確かなことは、学び続ける力こそが、その未来を照らす最も明るい光であるということです。「主体的・対話的で深い学び」は、子どもたち一人ひとりに、その光を自らの手で灯す方法を教える、希望に満ちた教育改革なのです。