現代は「人生100年時代」と言われ、私たちの働き方やキャリアのあり方が大きく変化しています。かつてのように一度就職すれば定年まで安泰という時代は終わりを告げ、テクノロジーの急速な進化によって、今持っている知識やスキルが数年で陳腐化してしまう可能性も否定できません。このような変化の激しい時代を生き抜くために、今、社会人が再び学びを得る「リカレント教育」に大きな注目が集まっています。

この記事では、リカレント教育の基本的な意味から、なぜ今必要とされているのかという社会的背景、混同されがちな「リスキリング」や「生涯学習」との違いまで、網羅的に解説します。さらに、リカレント教育を受けることで得られるメリット・デメリット、具体的な学習分野や方法、そして学びを経済的に支える国の支援制度についても詳しくご紹介します。

キャリアアップやキャリアチェンジを考えている方、将来への漠然とした不安を解消したい方、そして新しい自分を発見したいと考えているすべての方にとって、この記事が新たな一歩を踏み出すための道しるべとなるでしょう。

目次

リカレント教育とは

リカレント教育という言葉を耳にする機会が増えましたが、その正確な意味を理解している人はまだ多くないかもしれません。ここでは、リカレント教育の核心的な意味と、その本質について深く掘り下げて解説します。

仕事で必要な知識やスキルを学び直すこと

リカレント教育の「リカレント(recurrent)」とは、英語で「繰り返す」「循環する」といった意味を持つ言葉です。この語源が示す通り、リカレント教育とは、学校教育を終えて社会に出た後も、個人の任意のタイミングで再び教育機関に戻り、学び直し、そしてまた職場へ戻るというサイクルを繰り返す教育制度や考え方を指します。

重要なのは、これが単なる「学び直し」や「自己啓発」に留まらない点です。リカレント教育の本来の概念には、キャリアアップや時代の変化に対応するために、一度仕事から離れて大学や専門機関で本格的に学ぶ、という選択肢も含まれています。もちろん、働きながら学ぶスタイルもリカレント教育の一部ですが、その本質は「働く」と「学ぶ」を断絶させるのではなく、人生を通じてこの二つを柔軟に行き来するという点にあります。

この概念は、1970年代にスウェーデンの経済学者であるゴスタ・レーン氏が提唱したもので、当時は労働市場の構造変化に対応するための政策として考えられていました。それが現代の日本において、後述するような社会背景の変化を受け、個人が主体的にキャリアを形成していくための重要な手段として再評価されているのです。

具体的には、以下のような活動がリカレント教育に含まれます。

- キャリアアップのため: 現在の職務でより高度な専門性を身につけるために、大学院で修士号や博士号を取得する。

- キャリアチェンジのため: 未経験の業界へ転職するために、プログラミングスクールでITスキルを習得する。

- 知識のアップデートのため: 技術革新に対応できるよう、最新のデジタルマーケティングに関するオンライン講座を受講する。

- 資格取得のため: 専門職としてのキャリアを築くために、社会福祉士や中小企業診断士などの国家資格取得を目指す。

これらの活動に共通するのは、学びが職業生活に直結しているという点です。趣味や教養を深めるための学びも素晴らしいものですが、リカレント教育は、より明確に「仕事で必要な知識やスキル」をアップデートし、自身の市場価値を高めることを目的としています。

変化が常態となった現代社会において、リカレント教育はもはや一部の意識の高い人だけのものではありません。自らのキャリアを主体的にデザインし、変化の波を乗りこなし、豊かな職業人生を送り続けるために、すべての社会人にとって不可欠な選択肢となりつつあるのです。この「学びと仕事の循環」という考え方を理解することが、リカレント教育を深く知るための第一歩と言えるでしょう。

リカレント教育が注目される背景

なぜ今、これほどまでにリカレント教育が重要視されるようになったのでしょうか。その背景には、私たちの働き方や生き方そのものに影響を与える、大きく3つの社会的な変化が存在します。これらの変化を理解することで、リカレント教育が単なるトレンドではなく、現代を生き抜くための必然的な要請であることが見えてきます。

人生100年時代の到来と働く期間の長期化

最も大きな要因として挙げられるのが、「人生100年時代」の到来です。リンダ・グラットン氏とアンドリュー・スコット氏の著書『LIFE SHIFT』によって広く知られるようになったこの概念は、私たちのライフプランに根本的な見直しを迫っています。

日本の平均寿命は年々延伸しており、厚生労働省の「令和4年簡易生命表」によると、男性の平均寿命は81.05年、女性は87.09年となっています。今後もこの傾向は続くと予測され、多くの人が100歳まで生きる可能性を視野に入れて人生設計をする時代になりました。

(参照:厚生労働省「令和4年簡易生命表の概況」)

寿命が延びれば、それに伴って働く期間も長期化します。かつては「60歳で定年退職し、その後は余生を過ごす」というモデルが一般的でしたが、現在では高年齢者雇用安定法の改正により、企業には70歳までの就業機会確保が努力義務として課せられるなど、長く働き続ける社会へとシフトしています。

このような状況で、20代の頃に学んだ知識やスキルだけで、70歳、あるいはそれ以降まで第一線で活躍し続けることは現実的でしょうか。答えは、極めて難しいと言わざるを得ません。40年、50年と続く長い職業人生においては、どこかのタイミングで必ず知識のアップデートや新たなスキルの習得が必要になります。一度きりの教育で一生を乗り切る「シングルステージ」の生き方から、学び直しを繰り返しながらキャリアを再構築していく「マルチステージ」の生き方へと、考え方を転換する必要があるのです。リカレント教育は、このマルチステージの人生を豊かに生きるための羅針盤であり、エンジンとなる重要な役割を担っています。

テクノロジーの進化によるスキルの陳腐化

第二の背景は、AI(人工知能)、IoT、ビッグデータといったテクノロジーの急速な進化です。第四次産業革命とも呼ばれるこの大きな変化の波は、私たちの仕事のあり方を根底から覆しつつあります。

デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進により、多くの業務が自動化・効率化され、これまで人間が担ってきた定型的な作業はAIやロボットに代替されるようになりました。これにより、一部の職業が縮小・消滅する一方で、データサイエンティストやAIエンジニア、DXコンサルタントといった新しい職業が次々と生まれています。

この変化が意味するのは、今持っているスキルが将来も通用するとは限らない「スキルの陳腐化(スキル・オブソレッセンス)」のリスクです。例えば、かつては重宝された特定のソフトウェアの操作スキルも、より高機能な新しいツールが登場すれば価値を失います。変化のスピードは非常に速く、5年前に最先端だった知識が、今では時代遅れになっていることも珍しくありません。

このような時代においては、過去の成功体験や既存のスキルに安住することは大きなリスクとなります。変化を恐れるのではなく、自ら積極的に新しいテクノロジーや知識を学び、自身のスキルセットを常にアップデートし続ける姿勢が不可欠です。リカレント教育は、このスキルの陳腐化という課題に対する最も有効な処方箋の一つです。プログラミングやデータ分析、デジタルマーケティングといった需要の高い分野の知識を学び直すことで、テクノロジーの進化を脅威ではなく、自らのキャリアを飛躍させる機会として捉えることができます。

働き方の多様化

第三の背景として、働き方の多様化が挙げられます。終身雇用や年功序列といった日本的雇用慣行が崩れ、個人のキャリア観も大きく変化しました。

かつては一つの会社に定年まで勤め上げることが美徳とされましたが、現在ではより良い条件ややりがいを求めて転職することは当たり前の選択肢となっています。また、政府の「働き方改革」の後押しもあり、副業や兼業(パラレルキャリア)を認める企業も増えました。さらに、特定の組織に属さずに専門性を活かして働くフリーランスや、起業という道を選ぶ人も増加傾向にあります。

このように働き方が多様化・流動化した社会では、もはや会社が個人のキャリアを保証してくれる時代ではありません。自らのキャリアは自らで考え、築き上げていく「キャリア自律(キャリア・オーナーシップ)」の意識が、すべての働く人々に求められています。

キャリア自律を実現するためには、自分がどのような専門性を持ち、市場でどのような価値を提供できるのかを客観的に把握し、戦略的に高めていく必要があります。その戦略的な手段こそが、リカレント教育です。例えば、「将来は独立してWebデザイナーとして働きたい」という目標があれば、在職中にデザインスクールに通ってスキルを磨く。「管理職としてチームの成果を最大化したい」という課題があれば、大学院でMBAを取得して経営の体系的な知識を学ぶ。このように、自らのキャリアプランに基づいて必要な学びを選択し、実行していくことが、多様な働き方の中で自分らしいキャリアを築くための鍵となります。

これら「人生100年時代」「テクノロジーの進化」「働き方の多様化」という3つの大きな潮流が、リカレント教育の重要性を押し上げているのです。

類似する言葉との違い

リカレント教育について考える際、「リスキリング」や「生涯学習」といった似たような言葉との違いが曖昧になりがちです。これらの言葉は互いに関連し合っていますが、その目的やニュアンスには明確な違いがあります。ここでは、それぞれの言葉の定義を整理し、その違いを明らかにすることで、リカレント教育への理解をさらに深めていきましょう。

| 項目 | リカレント教育 | リスキリング | 生涯学習 |

|---|---|---|---|

| 主な目的 | 職業能力の維持・向上、キャリア形成 | 企業のDX等に対応するための新たなスキル習得 | 人生を豊かにするための学び全般(趣味・教養を含む) |

| 学びの主体 | 個人(労働者)が主体的に選択 | 企業が主体となり従業員に促すことが多い | 個人が主体的に選択 |

| 学びのタイミング | 一時的に職を離れることも含む、キャリアの節目 | 主に在職中に行われることが多い | 人生のあらゆる段階(生涯にわたる) |

| 学びの内容 | 専門分野の高度な知識・スキルなど、職業に直結するもの | デジタルスキルなど、変化に対応するための特定のスキル | 職業スキル、趣味、教養、スポーツなど、非常に幅広い |

リスキリングとの違い

近年、特に注目度が高いのが「リスキリング(Re-skilling)」です。リスキリングは、直訳すると「新しいスキルを習得させる」という意味になります。

最大の違いは、その目的と主体性にあります。リスキリングは、多くの場合、企業が主体となって、デジタルトランスフォーメーション(DX)や事業構造の転換といった変化に対応するために、従業員に新しいスキルを習得させることを指します。例えば、これまで事務職だった従業員にデータ分析のスキルを学んでもらい、新たな業務を担当してもらう、といったケースが典型です。これは、企業が事業を継続・成長させていくための人材戦略の一環として位置づけられます。つまり、「企業の要請」という側面が強いのが特徴です。

一方、リカレント教育は、個人が主体です。もちろん企業の支援を受けて学ぶこともありますが、基本的には「個人のキャリアプラン」に基づいて、自らの意思で何を学ぶかを選択します。学びの動機は、現在の会社での昇進かもしれないし、転職や独立かもしれません。リスキリングが「今、会社で求められているスキル」の習得に重点を置くのに対し、リカレント教育はより長期的で、個人の人生設計に根差した、より幅広い学びを包含する概念と言えます。

まとめると、リスキリングは「変化に対応するためのスキルの再習得」に特化した概念であり、多くは企業の主導で行われます。リカレント教育は、それも包括しつつ、「仕事と学びの循環」という、より大きな個人のキャリア形成のあり方そのものを示す、より広範な概念なのです。

生涯学習との違い

次に、「生涯学習」との違いを見てみましょう。生涯学習は、文字通り「生涯にわたって行うあらゆる学習活動」を指す、非常に広い概念です。

文部科学省によると、生涯学習は「学校教育、家庭教育、社会教育、文化活動、スポーツ活動、レクリエーション活動、ボランティア活動、企業内教育、趣味など様々な場や機会において行われる学習」と定義されています。

(参照:文部科学省「生涯学習の振興」)

この定義からもわかるように、生涯学習には、仕事のための学びだけでなく、個人の趣味や教養、生きがい、自己実現のための学びもすべて含まれます。例えば、地域の公民館で絵画を習うこと、スポーツジムで健康のためにトレーニング方法を学ぶこと、退職後に地域の歴史を研究することなども、立派な生涯学習です。

これに対して、リカレント教育は、前述の通り「職業上の知識・スキル」の習得に焦点を当てています。学びの目的が、キャリアアップやキャリアチェンジといった「仕事」に明確に結びついているのが特徴です。

したがって、両者の関係は、リカレント教育が生涯学習という大きな枠組みの中に含まれると考えることができます。生涯学習が「人生を豊かにするための学び」全般を指すのに対し、リカレント教育は、その中でも特に「職業生活を豊かにするための学び」に特化した部分、と整理すると分かりやすいでしょう。

要するに、学ぶ目的が「仕事のため」であればリカレント教育、「人生全般の充実のため」であれば生涯学習と捉えることができますが、両者は明確に二分されるものではなく、重なり合う部分も大きいと言えます。仕事のための学びが、結果的に人生の生きがいにつながることも大いにあるからです。

これらの違いを理解することで、自分が今求めている学びがどのカテゴリーに属するのか、どのような目的で取り組むべきなのかを、より明確に意識できるようになります。

リカレント教育のメリット

リカレント教育に取り組むことは、時間や費用といった投資を伴いますが、それに見合う、あるいはそれ以上の大きなメリットを個人にもたらす可能性があります。ここでは、リカるェント教育がもたらす3つの主要なメリットについて、具体的なシナリオを交えながら詳しく解説します。

キャリアアップやキャリアチェンジの選択肢が広がる

リカレント教育がもたらす最大のメリットは、自らのキャリアの可能性を大きく広げられることです。専門的な知識やスキルを新たに身につけることで、これまで手の届かなかったポジションへの道が開けたり、全く異なる業界への挑戦が可能になったりします。

【キャリアアップの具体例】

例えば、あるメーカーで営業職として働いている30代のAさんがいるとします。Aさんは現場での経験は豊富ですが、今後のキャリアを考えたときに、マネジメント層に進むためには経営に関する体系的な知識が不足していると感じています。そこでAさんは、働きながら通える夜間のビジネススクール(MBAコース)で学ぶことを決意しました。2年間、仕事と学習を両立させるのは大変でしたが、経営戦略やマーケティング、財務会計といった知識を体系的に習得。その結果、社内で新規事業のリーダーに抜擢され、年収も大幅にアップしました。これは、既存のキャリアを土台に、リカレント教育によって専門性を付加し、より上位のポジションへとステップアップした典型的な例です。

【キャリアチェンジの具体例】

一方で、出版社の編集者として働くBさん(40代)は、業界の将来性に不安を感じ、手に職をつけたいと考えていました。元々IT分野に興味があったBさんは、思い切って1年間休職し、専門学校でプログラミングとWebデザインを学びました。卒業後、Bさんはこれまでの編集者としての「コンテンツを企画・構成する力」と、新たに習得した「Webサイトを構築する力」を掛け合わせ、WebコンテンツのディレクターとしてIT企業への転職に成功しました。これは、リカレント教育を通じて全く新しいスキルセットを獲得し、未経験の分野へのキャリアチェンジを実現した例です。

このように、リカレント教育は、現在の職場でより高い評価を得るための「縦の成長(キャリアアップ)」と、新たな分野へ活躍の場を移す「横の成長(キャリアチェンジ)」の両方を可能にします。自分の意志でキャリアの舵を切り、未来の選択肢を能動的に増やしていくことができる。これこそが、リカレント教育の最もパワフルな魅力と言えるでしょう。

収入アップが期待できる

キャリアの選択肢が広がることと密接に関連しますが、収入の増加もリカレント教育がもたらす非常に分かりやすいメリットです。学びによって自身の市場価値が高まれば、それが報酬という形で還元される可能性が高まります。

収入アップにつながる主なパターンは以下の通りです。

- 社内での昇進・昇給: 専門性の高いスキルやマネジメント能力を身につけることで、より責任の重い役職に就き、昇給につながります。また、企業によっては特定の資格(例:中小企業診断士、ITストラテジストなど)を取得することで、資格手当が支給される場合もあります。

- より待遇の良い企業への転職: 現在の職場よりも高い専門性を求める企業や、成長産業の企業に転職することで、基本給が大幅にアップすることが期待できます。特に、データサイエンスやAIといった先端分野のスキルを持つ人材は、多くの企業が好待遇で求めており、学び直しが大きな収入増に直結しやすい領域です。

- 副業・独立による収入源の確保: リカレント教育で得たスキルを活かして、本業とは別に副業を始めることも可能です。例えば、Webデザインや動画編集、プログラミングなどのスキルは、クラウドソーシングサイトなどを活用して個人で仕事を受注しやすく、新たな収入の柱を築くことができます。さらに経験を積めば、フリーランスとして独立し、会社員時代以上の収入を得ることも夢ではありません。

もちろん、学んだからといって必ずしもすぐに収入が上がるわけではありません。しかし、長期的に見れば、自己投資としてのリカレント教育は、経済的なリターンをもたらす可能性が非常に高いと言えます。スキルという無形の資産を自分の中に蓄積することが、将来の経済的安定と豊かさにつながるのです。

新しい人脈が広がる

見落とされがちですが、多様なバックグラウンドを持つ人々との新たな出会い、つまり人脈の広がりも、リカレント教育の非常に大きな価値の一つです。

普段の職場では、どうしても同じ業界や職種の人々との交流が中心になりがちです。しかし、大学院や専門学校、社会人向けのスクールといった学びの場には、年齢も、職業も、経験も全く異なる、多様な目的意識を持った人々が集まります。

- 大手企業の管理職

- スタートアップの起業家

- 公務員

- フリーランスの専門家

- 子育てをしながら学び直しに挑戦する主婦(主夫)

こうした多様な人々とクラスメートとして共に学び、ディスカッションを重ね、課題に取り組む経験は、自分一人では得られない多くの気づきや刺激を与えてくれます。自分とは異なる視点や価値観に触れることで、視野が大きく広がり、凝り固まっていた思考が柔軟になります。

さらに、ここで築かれた関係は、単なる「知り合い」に留まりません。同じ目標に向かって苦楽を共にした仲間との絆は深く、卒業後も長く続く貴重な財産となります。この新しい人脈が、思いがけないキャリアの機会につながることも少なくありません。例えば、異業種のクラスメートから新しいビジネスの誘いを受けたり、転職を考えたときに有益な情報を得られたり、独立した際に最初の顧客になってくれたりといったケースは、実際に多く聞かれます。

このように、リカレント教育は知識やスキルだけでなく、人生を豊かにする「人的資本」を築く絶好の機会でもあります。このメリットは、オンライン講座よりも、対面での学習機会が多い大学院や専門学校などで、より強く感じられるかもしれません。

リカレント教育のデメリット

リカレント教育は多くのメリットをもたらす一方で、実行に移すにはいくつかの壁や課題が存在します。メリットだけに目を向けるのではなく、事前にデメリットや注意点を理解し、現実的な計画を立てることが成功の鍵となります。ここでは、多くの人が直面する可能性のある2つの大きなデメリットについて解説します。

学習時間や費用の確保が必要になる

リカレント教育を始める上で、最も現実的で大きなハードルとなるのが「時間」と「費用」の捻出です。

【学習時間の確保】

働きながら学ぶ場合、日々の業務に加えて学習時間を確保しなければなりません。平日の夜や週末の時間を学習に充てることになりますが、これは想像以上に大変なことです。仕事で疲れている中、さらに数時間の学習時間を確保するには、強い意志と自己管理能力が求められます。これまで趣味や休息、家族や友人と過ごしていた時間を削る必要も出てくるでしょう。睡眠時間を削って無理をすれば、本業にも学習にも支障をきたし、体調を崩してしまうことにもなりかねません。

また、一度仕事から離れて大学院などで本格的に学ぶ場合は、さらに大きな決断が必要です。休職あるいは退職することになり、その間のキャリアの中断(ブランク)に対する不安や、復職・再就職へのプレッシャーも伴います。

【学習費用の確保】

学びには当然、費用がかかります。その金額は学習方法によって大きく異なります。

- 大学院(MBAなど): 国立大学でも2年間で約135万円、私立大学であれば200万~400万円以上かかることも珍しくありません。

- 専門学校: 分野にもよりますが、年間100万円前後の学費が必要です。

- 民間のスクール(プログラミングなど): 数十万円から100万円程度が相場です。

- オンライン講座: 比較的安価で、数万円から数十万円で受講できるものが多いですが、内容の充実度も様々です。

これらの学費に加えて、教材費や交通費、パソコンなどの機材購入費も必要になる場合があります。休職・退職して学ぶ場合は、学費に加えてその間の生活費も確保しなければならず、相当な額の自己資金が必要となります。

【対策】

こうした時間と費用の課題に対しては、事前の計画と情報収集が不可欠です。

- 時間: 自分のライフスタイルに合わせて無理のない学習計画を立てることが重要です。毎日少しずつ学べるオンライン講座を選ぶ、通学の負担がないオンラインスクールにする、あるいは期間限定で集中的に学べる短期コースを選ぶなど、多様な選択肢を検討しましょう。また、後述するように、家族や職場の理解と協力を得ることも、学習を継続する上で大きな支えとなります。

- 費用: 国や地方自治体が提供する給付金や助成金制度を最大限に活用することが、経済的負担を軽減する鍵です。後ほど詳しく解説する「教育訓練給付制度」などは、条件に合えば学費の最大70%が補助される非常に強力な制度です。こうした公的支援を徹底的にリサーチし、自分が利用できるものがないか必ず確認しましょう。

学んだ内容が必ずしもキャリアに直結するとは限らない

もう一つの重要なデメリットは、多大な時間と費用を投じて学んだにもかかわらず、その成果が期待したキャリアアップや収入増に結びつかないリスクがあることです。

このようなミスマッチが起こる原因はいくつか考えられます。

- 目的が曖昧なまま始めてしまう: 「何か学ばなければ」という漠然とした焦りから、明確な目的意識がないまま流行りの分野に飛びついてしまうケースです。自分が将来どうなりたいのか、そのためにどんなスキルが必要なのかという分析が不足していると、学んだ知識をどのように仕事に活かせばよいか分からず、宝の持ち腐れになってしまいます。

- 需要の低い分野を選んでしまう: 自分の興味関心だけで学習分野を選んだ結果、労働市場での需要が低く、転職や副業に結びつかないことがあります。学びたいという情熱は大切ですが、それがキャリア形成を目的とするリカレント教育である以上、社会的なニーズや将来性といった客観的な視点も必要です。

- 知識の習得だけで満足してしまう: 学ぶこと自体が目的化してしまい、インプットだけで終わってしまうケースです。特に資格取得が目標の場合、資格を取っただけで満足してしまい、それを実務で活かすための行動(転職活動、社内でのアピール、副業の開始など)を起こさなければ、キャリアの変化にはつながりません。学んだ知識はアウトプットして初めて価値を生みます。

【対策】

このリスクを回避するためには、学びを始める前の「準備」が極めて重要です。

- 徹底した自己分析と目標設定: まずは「なぜ学ぶのか」「学んでどうなりたいのか」を徹底的に自問自答し、キャリアの目標を具体的に設定します。5年後、10年後の自分の理想像を描き、そこから逆算して今必要なスキルは何かを考えましょう。

- 市場調査: 自分が学びたいと考えている分野の将来性や、関連する職種の求人情報、求められるスキルレベル、平均的な年収などを事前にリサーチします。ハローワークや転職サイト、業界の専門家などから情報を集め、客観的な視点で学習分野を選定することが重要です。

- 出口戦略を考える: 学びを終えた後の具体的な行動計画(出口戦略)を、学習開始前から考えておきましょう。「この資格を取ったら、この業界のこの職種に応募する」「このスキルを習得したら、ポートフォリオを作成して副業案件に応募してみる」など、学習後のアクションプランを明確にしておくことで、学びがキャリアに直結する確率を格段に高めることができます。

リカレント教育は、魔法の杖ではありません。成功するかどうかは、これらのデメリットをいかに乗り越え、計画的に実行できるかにかかっているのです。

リカレント教育で学べる主な分野

リカレント教育で何を学ぶかは、個人の目的やキャリアプランによって様々ですが、特に社会的な需要が高く、キャリア形成に直結しやすい分野が人気を集めています。ここでは、代表的な5つの分野を挙げ、それぞれでどのような知識やスキルが学べるのかを具体的に紹介します。

IT・デジタル分野

現代のビジネスにおいて、IT・デジタルスキルはもはや業界や職種を問わず必須の素養となっています。デジタルトランスフォーメーション(DX)の加速に伴い、この分野の人材需要は極めて高く、リカレント教育の対象として最も注目されている分野の一つです。

- プログラミング: Webサイトやアプリケーションを開発するためのスキルです。Python、Java、JavaScript、PHP、Rubyなど、目的応じて様々な言語を学びます。Webエンジニアやアプリケーション開発者へのキャリアチェンジを目指す人に人気です。

- データサイエンス・AI: ビッグデータを分析し、ビジネス上の意思決定に役立つ知見を導き出すスキルです。統計学の知識やPythonを使ったデータ分析、機械学習モデルの構築などを学びます。データサイエンティストやAIエンジニアは、高年収が期待できる専門職として需要が急増しています。

- Webマーケティング・デジタルマーケティング: SEO(検索エンジン最適化)、Web広告(リスティング広告、SNS広告)、SNS運用、コンテンツマーケティングなど、Webを活用して集客や販売促進を行うための知識と技術を学びます。あらゆる企業で求められる汎用性の高いスキルです。

- Webデザイン: Webサイトの見た目や使いやすさを設計・制作するスキルです。デザインの基本原則に加え、PhotoshopやIllustratorといったデザインツール、HTML/CSSなどのコーディング技術を学びます。

- サイバーセキュリティ: 企業の情報をサイバー攻撃から守るための専門知識です。ネットワークやサーバーの知識、不正アクセス対策、情報セキュリティマネジメントなどを学びます。情報化社会の進展に伴い、その重要性はますます高まっています。

これらのスキルは、専門のスクールやオンライン講座で集中的に学ぶことができます。未経験からでも挑戦しやすく、かつ専門性を高めれば高収入や独立も視野に入れられるため、キャリアチェンジを目指す多くの社会人に選ばれています。

語学分野

グローバル化が進む現代において、語学力、特に英語力は依然として強力な武器となります。海外企業との取引、外資系企業への転職、海外赴任など、キャリアの可能性を大きく広げることができます。

- ビジネス英語: 会議での交渉、プレゼンテーション、Eメールの作成など、ビジネスシーンで通用する高度な英語運用能力を学びます。TOEICやTOEFL、IELTSといった資格試験のスコアアップを目指す講座も人気です。

- 翻訳・通訳: 専門分野の文書を正確に翻訳するスキルや、会議などで円滑なコミュニケーションを支援する通訳スキルを学びます。高い専門性が求められますが、フリーランスとして活躍する道も開けます。

- 中国語・その他の言語: 世界第二位の経済大国である中国とのビジネス機会が増える中、中国語の需要も高まっています。また、自身のキャリアに関連する特定の国や地域の言語を習得することも、他者との差別化につながります。

語学学習は、オンライン英会話や語学学校、大学の公開講座など、多様な方法で学ぶことが可能です。継続が力となる分野であり、明確な目標設定が学習効果を高める鍵となります。

経営・マネジメント分野

管理職を目指す人や、将来的に起業を考えている人にとって、経営やマネジメントに関する体系的な知識は不可欠です。経験則だけでなく、理論に基づいた意思決定能力を養うことができます。

- MBA(経営学修士): 経営戦略、マーケティング、アカウンティング(会計)、ファイナンス、人的資源管理など、企業経営に必要な知識を体系的かつ網羅的に学びます。大学院で取得する学位であり、高度な専門性と幅広い人脈を得られることから、キャリアアップを目指すビジネスパーソンに人気の選択肢です。

- 中小企業診断士: 中小企業の経営課題を診断し、助言を行うための国家資格です。経営に関する幅広い知識が問われるため、学習過程そのものが経営能力の向上に直結します。資格取得後は、コンサルタントとして独立する道もあります。

- プロジェクトマネジメント: 特定のプロジェクトを期限内・予算内で成功に導くための管理手法を学びます。PMP(プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル)などの国際資格も存在し、IT業界や建設業界をはじめ、多くの分野で需要の高いスキルです。

これらの分野は、大学院や資格予備校などで学ぶのが一般的です。論理的思考力や問題解決能力が鍛えられ、より高い視座でビジネスを捉えられるようになります。

医療・福祉分野

超高齢社会を迎えた日本では、医療・福祉分野の人材需要は今後も安定して高いと予測されています。社会貢献性が高く、やりがいを求める人にとって魅力的な分野です。専門的な資格がキャリアに直結しやすいのも特徴です。

- 看護師: 既に社会人として働いている人が、看護専門学校や大学の看護学部に入り直し、国家資格である看護師を目指すケースが増えています。

- 介護福祉士・社会福祉士: 介護や福祉の現場で専門的な相談援助を行うための国家資格です。実務経験を積みながら資格取得を目指す人も多くいます。

- キャリアコンサルタント: 個人のキャリア設計を支援する専門家です。国家資格であり、企業の人事部や人材紹介会社、大学のキャリアセンターなど、活躍の場は多岐にわたります。

- 臨床心理士・公認心理師: 心の問題を抱える人々を支援する心理専門職です。大学院での専門的な学習が必要となりますが、需要が高まっている分野です。

これらの資格は、人の役に立ちたいという強い思いを持つ人々に選ばれており、安定したキャリアを築くことにつながります。

資格取得に関連する分野

上記以外にも、特定の業務を行うために必須となる「業務独占資格」や、特定の分野で高い専門性を示すことができる資格は、リカレント教育の目標として人気があります。

- 不動産分野: 宅地建物取引士(宅建士)は、不動産取引の専門家としての国家資格で、不動産業界で働く上で非常に有利になります。

- 金融分野: ファイナンシャル・プランナー(FP)は、個人の資産設計をサポートする専門家で、金融機関や保険業界でのキャリアに役立つほか、自身の資産管理にも活かせます。

- 法律分野: 行政書士や社会保険労務士といった法律系の国家資格は、専門性が高く、独立開業も視野に入れられる人気の資格です。

これらの資格取得を目指す場合、資格予備校や通信講座を利用するのが一般的です。明確なゴールがあるため学習のモチベーションを維持しやすく、キャリアプランも描きやすいというメリットがあります。

リカレント教育を受けるための具体的な方法

リカレント教育を始めたいと思っても、具体的にどこで、どのように学べばよいのか分からないという方も多いでしょう。幸い、現代では社会人の学び直しをサポートする多様な選択肢が存在します。ここでは、代表的な5つの学習方法について、それぞれの特徴やメリット・デメリットを解説します。

| 学習方法 | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 大学・大学院 | 体系的・専門的な学習、学位取得 | 高い専門性、幅広い人脈形成、学位という社会的信用 | 期間が長い(修士2年など)、費用が高い、入学試験がある |

| 専門学校 | 実践的な職業スキルの習得に特化 | 短期間で即戦力となる専門スキルが身につく、就職サポートが手厚い | 学位は得られないことが多い、学習分野が限定的 |

| オンライン講座・スクール | インターネットを活用した学習 | 時間や場所の制約が少ない、費用が比較的安い、自分のペースで学べる | 自己管理能力が必須、モチベーション維持が難しい、実技が学びにくい場合も |

| 公開講座(オープンカレッジ) | 大学などが一般向けに開講する短期講座 | 低価格で気軽に参加できる、興味のある分野を試せる、入学試験がない | 体系的な学習には不向き、学位や資格には結びつかないことが多い |

| 放送大学 | テレビ・ラジオ・インターネットで学習 | 学費が非常に安い、働きながら学士号取得が可能、全国に学習センターがある | 自己管理能力が問われる、対面での交流機会が少ない |

大学・大学院で学ぶ

MBAや法科大学院、専門分野の研究など、高度で体系的な知識を身につけたい場合に最適な選択肢です。修士号や博士号といった学位を取得できるため、キャリアにおける強力な武器となり、社会的な信用も高まります。最大のメリットは、その分野の第一人者である教授陣から直接指導を受けられること、そして多様なバックグラウンドを持つ学友との深い人脈を築けることです。

近年では、社会人が働きながら学べるように、夜間開講(夜間大学院)や土日開講、長期履修制度(標準修業年限を超えて計画的に履修し、修了できる制度)などを設けている大学院が増えています。

一方で、デメリットとしては、修了までに修士課程で最低2年といった長い期間が必要になること、学費が高額であること、そして入学するためには研究計画書の提出や試験、面接などをパスする必要があることなどが挙げられます。本格的に学ぶ覚悟と、相応の時間的・経済的投資が求められる方法です。

専門学校で学ぶ

特定の職業に直結する、より実践的なスキルや技術を短期間で集中的に習得したい場合に適しています。IT、デザイン、医療、福祉、調理、美容など、専門職を養成するためのカリキュラムが組まれており、卒業後すぐに現場で活躍できる即戦力の育成に重点が置かれています。

メリットは、実習や演習が多く、実践力が身につきやすい点です。また、業界とのつながりが強く、就職サポートが手厚い学校が多いのも魅力です。大学に比べて修業年限が短い(1~2年程度)コースが中心で、比較的短期間で専門性を身につけられます。

デメリットとしては、大学のような学位は得られない場合が多いこと、そして教育内容が特定の職能に特化しているため、応用範囲が限られる可能性がある点が挙げられます。

オンライン講座・スクールで学ぶ

インターネットの普及により、近年最も利用しやすくなった学習方法です。時間や場所に縛られず、自分の都合の良いタイミングで学習を進められるのが最大のメリットです。プログラミング、Webデザイン、マーケティング、語学など、多岐にわたる分野の講座が提供されています。

通学の必要がないため、地方在住者でも都市部の質の高い教育を受けることができます。また、一般的に大学や専門学校に比べて費用が安価なものが多く、手軽に始めやすいのも魅力です。

ただし、学習の進捗管理やモチベーションの維持をすべて自分で行う必要があるため、強い自己管理能力が求められます。講師や他の受講生との直接的なコミュニケーションが少ないため、疑問点をすぐに解決しにくかったり、人脈形成が難しかったりする点もデメリットと言えるでしょう。最近では、メンター制度や受講生同士のコミュニティ機能を備えたスクールも増えています。

公開講座(オープンカレッジ)で学ぶ

多くの大学が、地域住民や社会人を対象に、専門知識を分かりやすく提供する「公開講座」や「オープンカレッジ」を開講しています。入学試験はなく、誰でも気軽に参加できます。

メリットは、大学の質の高い講義を、1講座数千円~数万円程度の低価格で体験できる点です。人文科学、社会科学、自然科学、語学、芸術など、内容は多岐にわたります。「本格的に学ぶ前に、まずこの分野に触れてみたい」「知的好奇心を満たしたい」といったニーズに応えるのに最適です。

デメリットは、単発や短期の講座が中心であるため、体系的な知識の習得や、学位・資格の取得には結びつきにくい点です。あくまでも本格的な学びへの「入り口」や、教養を深めるための場と位置づけるのが良いでしょう。

放送大学で学ぶ

テレビ、ラジオ、インターネットを通じて学ぶことができる通信制の大学です。文部科学省・総務省所管の公的な機関であり、質の高い教育を非常に安価な学費で提供しています。

働きながら自分のペースで学習を進め、学士号(教養学士)の取得を目指せるのが大きな特徴です。科目も心理学、福祉、経済、歴史、情報、自然科学など非常に幅広く、1科目から履修できます。全国に設置された学習センターでは、面接授業(スクーリング)を受けたり、学習相談をしたりすることも可能です。

デメリットは、やはりオンライン講座と同様に、卒業まで学習を継続するための強い意志と計画性が必要な点です。しかし、学びたい意欲のあるすべての人に門戸を開いている、リカレント教育の有力な選択肢の一つと言えます。

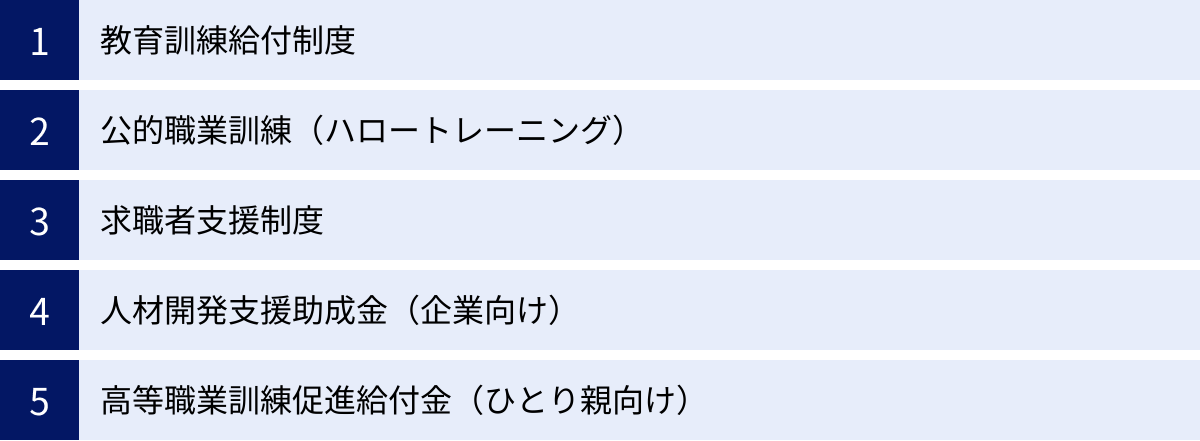

リカレント教育で活用できる国の支援制度・給付金

リカレント教育の最大の障壁である「費用」の問題を軽減するために、国は様々な支援制度を用意しています。これらの制度をうまく活用すれば、経済的な負担を大幅に減らして学びを始めることができます。ここでは、社会人が利用できる主要な公的支援制度について、その内容を詳しく解説します。これらの情報は変更される可能性があるため、利用を検討する際は、必ずハローワークや厚生労働省の公式サイトで最新の情報を確認してください。

教育訓練給付制度

雇用保険の被保険者(または被保険者であった方)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練講座を受講・修了した場合に、受講費用の一部がハローワークから支給される制度です。キャリアアップを目指す社会人にとって最も活用しやすい代表的な制度で、給付内容によって3つの種類に分かれています。

(参照:ハローワークインターネットサービス「教育訓練給付制度」)

一般教育訓練給付金

幅広い職種の知識・スキル習得を支援する制度です。対象となる講座は、PCスキル、簿記、語学、各種資格取得講座など非常に多岐にわたります。

- 支給対象者: 雇用保険の被保険者期間が通算3年以上(初回利用の場合は1年以上)ある方。

- 支給額: 教育訓練施設に支払った費用の20%に相当する額。ただし、上限は10万円です。4,000円を超えない場合は支給されません。

比較的利用のハードルが低く、多くの社会人向け講座が対象となっているため、まず初めに検討したい制度です。

特定一般教育訓練給付金

労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成に資する講座を対象とした、より手厚い給付金です。税理士や社会保険労務士などの業務独占資格の取得を目指す講座や、介護職員初任者研修などが対象となります。

- 支給対象者: 一般教育訓練給付金と同様、雇用保険の被保険者期間が通算3年以上(初回は1年以上)ある方。受講開始前に訓練前キャリアコンサルティングを受け、ジョブ・カードを作成する必要があります。

- 支給額: 教育訓練施設に支払った費用の40%に相当する額。ただし、上限は20万円です。4,000円を超えない場合は支給されません。

一般教育訓練よりも支給率が高く、より専門的なキャリア形成を後押しする制度です。

専門実践教育訓練給付金

中長期的なキャリア形成を支援するための、専門的・実践的な教育訓練を対象とする、最も手厚い給付制度です。看護師、介護福祉士、保育士、建築士といった専門職の養成課程や、専門職大学院(MBAなど)、デジタル関連の高度な講座(第四次産業革命スキル習得講座:Reスキル講座)などが対象となります。

- 支給対象者: 雇用保険の被保険者期間が通算3年以上(初回は2年以上)ある方。特定一般教育訓練と同様、受講前のキャリアコンサルティング等が必要です。

- 支給額:

- 受講中に支払った費用の50%(年間上限40万円)が支給されます。

- さらに、資格取得などをし、受講修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。

- これらを合わせると、最大で費用の70%(年間上限56万円)が支給されることになります。支給期間は原則2年ですが、資格取得につながる場合は最長4年まで延長可能で、最大224万円の給付が受けられます。

高額な学費がかかる大学院や専門課程への進学を強力に後押ししてくれる制度です。

公的職業訓練(ハロートレーニング)

主に失業中の求職者を対象として、就職に必要な職業スキルや知識を習得するための訓練です。全国の職業能力開発校などで実施されています。

- 対象者: 主に雇用保険を受給している求職者。

- 内容: IT、介護、医療事務、Webデザイン、電気工事など、就職に直結する多様なコースがあります。

- 費用: 受講料は原則無料です。ただし、教科書代や作業服代などの実費は自己負担となります。

- メリット: 無料で専門的なスキルを学べるだけでなく、ハローワークによる就職支援もセットで受けられます。

求職者支援制度

雇用保険を受給できない求職者(例:フリーランスを廃業した方、自営業を廃業した方、主婦(主夫)で新たに就職を目指す方など)を対象とした制度です。

- 内容: 無料の職業訓練(求職者支援訓練)と、訓練期間中の生活を支えるための給付金をセットで提供します。

- 職業訓練受講給付金: 収入などの一定の要件を満たす場合に、訓練期間中、月額10万円の生活支援の給付金が支給されます。通所手当(交通費)も別途支給されます。

- メリット: 経済的な心配をせずに、スキルアップと就職活動に集中できる環境を提供してくれます。

人材開発支援助成金(企業向け)

これは個人ではなく、従業員のスキルアップに取り組む事業主(企業)向けの助成金です。従業員にリカレント教育(職務に関連した専門的な知識・技能を習得させるための訓練)を受けさせた場合に、その経費や訓練期間中の賃金の一部が助成されます。企業が従業員のリカレント教育を後押しするインセンティブとなる制度です。

(参照:厚生労働省「人材開発支援助成金」)

高等職業訓練促進給付金(ひとり親向け)

ひとり親家庭の母または父が、看護師や介護福祉士といった就職に有利な資格を取得するために養成機関で修業する場合に、その期間中の生活費の負担を軽減するために支給される給付金です。

- 支給額: 修業する期間(上限4年)、月額10万円(住民税非課税世帯)または7万500円(住民税課税世帯)が支給されます。修了時には修了支援給付金も支給されます。

- 目的: 資格取得に専念できる環境を整え、ひとり親の経済的な自立を支援します。

これらの制度は、学びたいという意欲を持つ人々を社会全体で支えるための重要なセーフティネットです。自分に合った制度を見つけ、賢く活用しましょう。

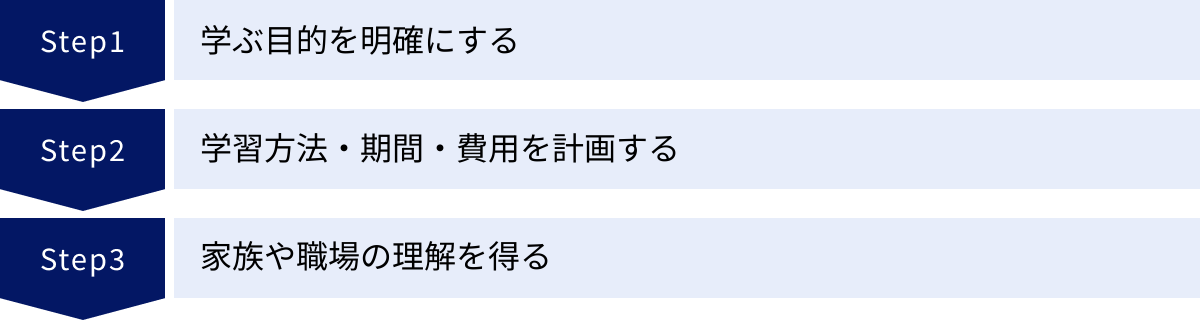

リカレント教育を始める前に準備すること

リカレント教育は、思いつきで始めて成功するほど簡単なものではありません。貴重な時間と費用を最大限に活かし、確実にキャリアにつなげるためには、学び始める前の周到な準備が不可欠です。ここでは、失敗のリスクを減らし、成功の確率を高めるために、事前に取り組むべき3つの重要なステップを解説します。

学ぶ目的を明確にする

リカレント教育を成功させる上で、最も重要かつ根幹となるのが「目的の明確化」です。「なぜ、自分は今、学ぼうとしているのか?」この問いに対する答えを、深く、具体的に掘り下げることがすべての出発点となります。

漠然と「何かスキルを身につけたい」「将来が不安だから」という動機だけでは、学習の途中で壁にぶつかったときに挫折しやすくなります。また、目的が曖昧なままでは、数ある選択肢の中から自分に最適な学習分野や方法を選ぶこともできません。

目的を明確にするためには、以下のステップで自己分析を行うことをお勧めします。

- 現状の棚卸し(Can/Will/Mustの整理):

- Can(できること): これまでのキャリアで培ってきたスキル、経験、知識、強みをすべて書き出します。

- Will(やりたいこと): 将来どのような働き方や生き方をしたいか、どんな仕事に興味があるか、どんな価値観を大切にしたいかを考えます。

- Must(すべきこと): 自分のキャリアや市場価値を考えたときに、補うべきスキルや知識、社会や会社から求められている役割は何かを分析します。

- 理想のキャリア像を描く:

- 5年後、10年後に、自分がどのような役職に就き、どのような仕事をし、どれくらいの収入を得ていたいか、具体的な姿を想像します。キャリアアップ、キャリアチェンジ、独立、副業など、様々な可能性を検討してみましょう。

- 目標と現状のギャップを特定する:

- 描いた理想のキャリア像と、現状の自分との間にあるギャップは何かを洗い出します。そのギャップこそが、あなたがリカレント教育で埋めるべき課題です。

- 学習目的を言語化する:

- 以上の分析を踏まえ、「〇〇というスキルを習得し、3年後にはIT業界でWebエンジニアとして年収△△万円で働く」というように、誰が聞いても分かるくらい具体的で、測定可能な目標に落とし込みます。

このプロセスを通じて設定された明確な目的は、学習内容を選ぶ際の羅針盤となり、困難な時期を乗り越えるための強力なモチベーションの源泉となります。

学習方法・期間・費用を計画する

明確な目的が定まったら、次はその目的を達成するための具体的な実行計画を立てます。「何を(What)」「どのように(How)」「いつまでに(When)」「いくらで(How much)」を具体的に計画することが重要です。

- 学習内容の選定: 設定した目的に最も合致する学習分野や講座、資格をリサーチします。その際、自分の興味だけでなく、市場での需要や将来性も考慮に入れることが大切です。

- 学習方法の選択: 前述した大学院、専門学校、オンラインスクール、放送大学など、様々な選択肢の中から、自分のライフスタイル、予算、求める学習レベルに最も合った方法を選びます。それぞれのメリット・デメリットを比較検討しましょう。

- 学習期間の設定: いつまでに目標を達成したいのかを決め、そこから逆算して学習スケジュールを立てます。働きながら学ぶ場合は、平日の夜に2時間、週末に4時間など、無理なく継続できる現実的な計画を立てることが成功の秘訣です。長期にわたる場合は、中間目標を設定するとモチベーションを維持しやすくなります。

- 費用の見積もりと資金計画: 受講料だけでなく、教材費、交通費、関連機器の購入費など、学習にかかる総費用を洗い出します。その上で、自己資金でどれだけ賄えるか、不足分をどうするか(教育ローン、公的支援制度の活用など)を計画します。「教育訓練給付制度」などの公的支援は、申請条件や手続きを事前にしっかり確認しておくことが不可欠です。

この計画プロセスを通じて、リカレント教育の全体像が具体的に見え、漠然とした不安が解消され、着実に一歩を踏み出す準備が整います。

家族や職場の理解を得る

リカレント教育、特に時間的な制約が大きい学習や、休職・退職を伴う本格的な学びに取り組む場合、自分一人の力だけでやり遂げるのは困難です。周囲、特に最も身近な存在である家族や、日常的に関わる職場の理解と協力は、学習をスムーズに進める上で欠かせない要素となります。

【家族への相談と協力依頼】

学習に時間を費やすということは、その分、家族と過ごす時間や、家事・育児に割く時間が減ることを意味します。なぜ学びたいのか、その学びが将来の家族にとってどのようなプラスになるのかを真摯に説明し、理解を求めることが重要です。

「週末は図書館で勉強したいから、子どもの面倒をお願いできないか」「平日の夜は勉強に集中したいから、家事を分担してほしい」など、具体的な協力をお願いすることで、応援してもらいやすい環境を作ることができます。家族の理解と応援は、何よりも心強い精神的な支えとなります。

【職場への相談と調整】

働きながら学ぶ場合、残業の調整や有給休暇の取得などで、職場の理解が必要になる場面が出てくるかもしれません。上司や同僚に、自分がキャリアアップのために学んでいることを伝えておくと、協力が得やすくなる場合があります。

休職や退職を伴う場合は、当然ながら、事前の十分な相談と円滑な引き継ぎが必須です。会社によっては、リカレント教育を支援する休職制度や、復職を前提とした留学制度などを設けている場合もあります。まずは就業規則を確認し、人事部などに相談してみましょう。

周囲を敵に回すのではなく、味方につけること。この根回しとコミュニケーションが、リカレント教育という長期戦を戦い抜くための重要な戦略なのです。

リカレント教育の情報収集に役立つサイト

リカレント教育を始めようと考えたとき、膨大な情報の中から自分に合った講座や支援制度を見つけ出すのは大変な作業です。そんな時に頼りになるのが、国が運営する信頼性の高い情報ポータルサイトです。ここでは、リカレント教育に関する情報を網羅的に収集できる、代表的な公式サイトを紹介します。

マナパス(文部科学省)

「マナパス」は、文部科学省が運営する、社会人のための大学等における学び直し(リカレント教育)を支援するためのポータルサイトです。その名称は「学びのパスポート」を意味しており、社会人が新たな学びへの一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指しています。

(参照:文部科学省「マナパス 社会人の大学等での学びを応援するサイト」)

マナパスの最大の特長は、全国の大学、大学院、短期大学、専門学校が提供する社会人向けの講座情報を、分野や地域、学習形態(夜間・土日、オンラインなど)といった様々な条件で横断的に検索できる点です。

具体的には、以下のような豊富な情報が掲載されています。

- 講座検索機能:

- 「何を学びたいか」という学問分野(情報、経営、医療、福祉、語学など)から探せます。

- 「どう学びたいか」という学習形態(長期履修制度、夜間、土日、オンライン、科目等履修生など)で絞り込めます。

- 学位や資格の取得を目指せる講座を探すことも可能です。

- 大学の公開講座(オープンカレッジ)の情報も検索できます。

- 支援制度の情報:

- この記事でも紹介した「教育訓練給付制度」をはじめ、国や地方自治体が提供する各種支援制度の概要やリンクがまとめられています。自分が利用できる支援がないかを確認するのに非常に便利です。

- イベント情報:

- 各大学が開催する説明会やセミナー、シンポジウムなどのイベント情報が集約されています。興味のある大学の担当者から直接話を聞く良い機会を見つけられます。

- インタビュー・コラム:

- 実際に学び直しを経験した社会人のインタビュー記事や、リカレント教育に関する専門家のコラムなどが掲載されており、学習を始める前の不安を解消したり、モチベーションを高めたりするのに役立ちます。

マナパスは、国が運営しているため、掲載されている情報の信頼性が非常に高いという安心感があります。広告や特定の教育機関への誘導がなく、中立的な立場で情報を提供しているため、客観的な視点で自分に合った学びの場を探すことができます。

リカレント教育を検討し始めたら、まずはこの「マナパス」をブックマークし、どのような講座があるのかを眺めてみることから始めるのがおすすめです。自分の興味やキャリアプランに合う講座が見つかれば、そこから具体的な検討を深めていくと良いでしょう。このサイト一つで、情報収集の大部分を効率的に行うことが可能です。

まとめ

本記事では、「リカレント教育」をテーマに、その基本的な意味から注目される背景、メリット・デメリット、具体的な学習方法、そして学びを支える公的支援制度まで、幅広く掘り下げてきました。

リカレント教育とは、単なる「学び直し」ではなく、「働くこと」と「学ぶこと」を人生の中で繰り返し、循環させていくという、これからの時代のキャリア形成における基本的な考え方です。人生100年時代の到来による職業人生の長期化、テクノロジーの進化によるスキルの陳腐化、そして終身雇用に代わる働き方の多様化という、現代社会が直面する大きな変化に対応するために、その重要性はますます高まっています。

リカレント教育への挑戦は、キャリアアップや収入増といった目に見える成果だけでなく、新しい人脈の形成や視野の拡大など、人生を豊かにする無形の資産をもたらします。一方で、時間や費用の確保といった現実的な課題も存在します。しかし、「教育訓練給付制度」をはじめとする国の手厚い支援制度を活用し、事前の自己分析と計画を綿密に行うことで、そのハードルを大きく下げることができます。

重要なのは、変化の波にただ流されるのではなく、自らの意志で学び、キャリアの舵を取るという「キャリア自律」の意識を持つことです。リカレント教育は、そのための最も有効な手段の一つです。

この記事を読んで、少しでもリカレント教育に興味を持たれたなら、まずは最初の一歩として、文部科学省の「マナパス」などの情報サイトを覗いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。そこには、あなたの未来を変えるきっかけとなる、無限の学びの可能性が広がっているはずです。

学び続けることが特別なことではなく、誰もが当たり前に行う活動となる社会。それが、人生100年時代を豊かに生き抜くための新しいスタンダードです。この記事が、あなたがその一歩を踏み出すための後押しとなれば幸いです。