近年、多様な学びの形が社会的に認知される中で、「フリースクール」という選択肢が注目を集めています。文部科学省の調査によると、小中学校における不登校児童生徒数は年々増加傾向にあり、学校という画一的な環境に馴染めない子どもたちにとって、新たな学びの場、そして安心できる居場所の必要性が高まっています。

(参照:文部科学省「令和4年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」)

しかし、「フリースクール」という言葉は知っていても、その実態については「具体的にどんな場所なの?」「学校との違いは何?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問を持つ方も少なくありません。また、大切な我が子のための選択だからこそ、後悔しない選び方をしたいと考えるのは当然のことです。

この記事では、フリースクールとは何かという基本的な定義から、他の教育機関との違い、メリット・デメリット、費用の相場、そしてお子さんに合ったフリースクールの選び方まで、網羅的に詳しく解説します。

不登校や学校生活に悩むお子さんとその保護者の方々が、フリースクールという選択肢を正しく理解し、前向きな一歩を踏み出すための羅針盤となることを目指しています。ぜひ最後までお読みいただき、お子さんの未来にとって最良の選択をするための一助としてください。

目次

フリースクールとは

フリースクールは、現代の教育における多様なニーズに応えるための重要な選択肢の一つです。ここでは、その基本的な目的と役割、対象となる子どもたち、そして法律上の位置づけについて詳しく解説します。

フリースクールの目的と役割

フリースクールとは、何らかの理由で学校に通うことが難しい、あるいは学校以外の場を求めている子どもたちのために、学習活動、教育相談、体験活動などの機会を提供する民間の教育施設を指します。その最も大きな特徴は、画一的な教育プログラムではなく、子ども一人ひとりの個性やペースを最大限に尊重する点にあります。

フリースクールの目的と役割は多岐にわたりますが、主に以下の3つに集約されます。

- 心理的な安全基地(居場所)の提供

学校での人間関係や学習環境にストレスを感じ、心身ともに疲弊してしまった子どもたちにとって、何よりもまず必要なのは「安心して過ごせる居場所」です。フリースクールは、ありのままの自分を受け入れてもらえる心理的に安全な環境を提供することを第一の役割としています。ここでは、無理に何かをする必要はなく、ただそこにいるだけでも良いとされています。スタッフや同じような境遇の仲間との交流を通じて、傷ついた自己肯定感を回復させ、再び活動への意欲を取り戻すための土台を築きます。 - 個別の学習支援と興味関心の探求

不登校期間が長引くと、学習の遅れに対する不安が大きくなります。フリースクールでは、子どもの学力や理解度に合わせて、個別指導や少人数での学習支援を行います。学校の授業についていけなかった子どもも、自分のペースで学び直すことが可能です。また、学校の教科書に縛られず、子ども自身の「知りたい」「やってみたい」という好奇心を起点とした探求的な学びを重視する施設も多くあります。プログラミング、アート、農業体験など、多様なプログラムを通じて、自分の好きなことや得意なことを見つけるきっかけを提供します。 - 社会的自立に向けたサポート

フリースクールの最終的なゴールは、必ずしも学校復帰だけではありません。子どもが将来、社会の中で自分らしく、主体的に生きていくための力を育むことが重要な目的です。異なる年齢の仲間や多様なバックグラウンドを持つ大人との関わりの中で、コミュニケーション能力や協調性を自然に身につけていきます。また、社会体験活動やキャリア教育を通じて、自分の将来について考える機会を提供し、社会的自立への道をサポートします。

このように、フリースクールは単なる「学校の代わり」ではなく、子どもが自分を取り戻し、次のステップへと踏み出すためのエネルギーを充電する、非常に重要な役割を担う場所なのです。

フリースクールの対象となる子ども

フリースクールを利用する子どもたちの背景は様々です。一般的に「不登校の小中高生」が主な対象とされていますが、実際にはより幅広い子どもたちが通っています。

- 学校の環境に馴染めない子ども:いじめ、友人関係の悩み、先生との相性、校則への不満など、学校生活における様々なストレスが原因で登校が困難になった子どもたち。

- 学習面での困難を抱える子ども:一斉授業のペースについていけない、特定の教科が極端に苦手など、学習面でつまずきを感じている子どもたち。

- 発達の特性を持つ子ども:ADHD(注意欠如・多動症)やASD(自閉スペクトラム症)などの発達障害の特性により、学校という集団生活に困難を感じる子どもたち。フリースクールの個別的で柔軟な環境が、彼らの特性に合っている場合があります。

- 特定の分野を深く学びたい子ども:学校のカリキュラムにとらわれず、自分の興味がある分野(例:アート、音楽、ITなど)を専門的に、あるいはより深く探求したいと考える子どもたち。

- 心身の健康問題を抱える子ども:起立性調節障害や心因性の体調不良など、身体的な症状が原因で毎日の通学が難しい子どもたち。

重要なのは、フリースクールが「問題がある子」が通う場所ではないということです。どの子どもも、その子らしい学び方や成長のペースがあります。現在の学校教育のシステムが、たまたまその子に合わなかっただけであり、フリースクールは、そうした子どもたちに「もう一つの学びの選択肢」を提供する場として存在しています。

法律上の位置づけ

フリースクールについて理解する上で、その法律上の位置づけを知っておくことは非常に重要です。

まず、日本の法律(学校教育法)において、フリースクールは「学校(一条校)」としては認められていません。「学校(一条校)」とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学などを指し、国が定めた設置基準(教員資格、施設、カリキュラムなど)を満たした教育機関のことです。

このため、フリースクールには以下のような特徴があります。

- 卒業資格の付与はない:フリースクールに通うだけでは、小中学校や高校の卒業資格を得ることはできません。義務教育課程の子どもは、地域の公立小中学校に籍を置いたまま(在籍扱い)でフリースクールに通うことになります。

- 公的な財政支援が限定的:一条校ではないため、国からの恒常的な運営費補助などがなく、運営費用の多くを利用者の授業料で賄っているのが現状です。これが、後述する費用の問題に繋がっています。

しかし、これはフリースクールが公的に認められていないという意味ではありません。文部科学省は、不登校児童生徒への支援の重要性を認識しており、フリースクールなどの民間施設が果たす役割を肯定的に評価しています。

特に重要なのが「出席扱い」制度です。文部科学省は、一定の要件を満たす場合に、在籍する学校の校長の判断で、フリースクールへの通学を学校の出席日数としてカウントできるとしています。(参照:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」)

この制度により、子どもたちは「学校を休んでいる」という罪悪感を抱くことなく、自分に合った環境で学びながら、内申書等で不利にならないように配慮される道が開かれています。

結論として、フリースクールは法律上の「学校」ではありませんが、国がその教育的意義を認め、学校教育と連携可能な選択肢として位置づけられている重要な社会資源であると言えます。

フリースクールと他の教育機関との違い

「フリースクール」と似たような役割を持つ施設や機関はいくつか存在します。保護者や子ども自身が最適な選択をするためには、それぞれの違いを正しく理解しておくことが不可欠です。ここでは、学校(一条校)、フリースペース、オルタナティブスクール、サポート校との違いを明確に比較・解説します。

学校(一条校)との違い

最も基本的な比較対象である「学校(一条校)」との違いを整理します。一条校とは、学校教育法第1条に定められた教育施設(幼稚園、小学校、中学校、高等学校など)を指します。

| 比較項目 | 学校(一条校) | フリースクール |

|---|---|---|

| 法的根拠 | 学校教育法に基づく | 法的根拠はなし(民間施設) |

| 設置基準 | 国が定めた基準(施設、設備、教員資格等)あり | 特になし(施設ごとに多様) |

| 学習指導要領 | 準拠する義務あり | 準拠する義務なし(独自のカリキュラム) |

| 教員 | 原則として教員免許が必要 | 教員免許は必須ではない(多様な経歴のスタッフ) |

| 卒業資格 | 取得できる | 取得できない |

| 授業料 | 公立は無償(義務教育)、私立は有料 | 原則として有料 |

| 主な目的 | 体系的な教育の提供、社会性の育成 | 安心できる居場所の提供、個別の学習支援、社会的自立支援 |

最大の違いは、卒業資格の有無と学習指導要領への準拠義務です。一条校は全国で均質な教育を提供することを目的としており、体系的なカリキュラムに沿って学習が進められます。一方、フリースクールはそうした縛りがないため、子ども一人ひとりの状態や興味に合わせて、非常に柔軟なプログラムを提供できるのが強みです。

学校の画一的なシステムに窮屈さを感じる子どもにとっては、フリースクールの自由度の高さが魅力的に映ります。しかし、卒業資格が得られないという点は、進学などを考える上で非常に重要なポイントとなるため、後述する「出席扱い」制度や通信制高校との連携などを視野に入れる必要があります。

フリースペースとの違い

フリースクールとよく似た存在として「フリースペース」があります。両者は明確な定義で区別されているわけではなく、重なり合う部分も大きいですが、一般的にはその活動の主眼に違いが見られます。

| 比較項目 | フリースクール | フリースペース |

|---|---|---|

| 主眼 | 学習支援や社会的自立支援など、教育的なプログラムの提供 | 安心して自由に過ごせる「居場所」の提供 |

| 活動内容 | 計画された学習時間、体験活動、カウンセリングなどが体系的に組まれていることが多い | 利用者が主体的に過ごし方を決める。決まったプログラムは少ないか、自由参加型。 |

| スタッフの役割 | 学習指導、進路相談、カウンセリングなど、教育的な関わりが中心 | 見守り、話し相手、一緒に遊ぶなど、寄り添う姿勢が中心 |

| 対象者 | 不登校の子どもが中心だが、学習意欲の高い子もいる | まずは心と体を休めたい、人と関わることに慣れたい子ども |

簡単に言えば、「居場所」としての機能に重点を置いているのがフリースペースで、「居場所」機能に加えて、より意図的・計画的な「学び」の要素が強いのがフリースクールと捉えると分かりやすいでしょう。

どちらが良いというわけではなく、子どもの状態によって適した場は異なります。例えば、心身ともに疲れ果て、何もする気力が起きない状態の子どもにとっては、何かを強制されないフリースペースの方が心地よく感じられるかもしれません。一方で、少し元気を取り戻し、「何かを学びたい」「人と関わりたい」という意欲が出てきた子どもにとっては、多様なプログラムがあるフリースクールの方が刺激的で、次のステップに繋がりやすいと言えます。

オルタナティブスクールとの違い

「オルタナティブスクール(Alternative School)」は、「もう一つの学校」という意味で、既存の公教育とは異なる独自の教育理念や哲学に基づいて運営される学校の総称です。フリースクールも広義のオルタナティブスクールに含まれることがありますが、一般的には区別して使われることが多いです。

| 比較項目 | フリースクール | オルタナティブスクール |

|---|---|---|

| 成り立ち | 不登校問題への対応として発展してきた側面が強い | 独自の教育理念(モンテッソーリ、シュタイナー、サドベリーなど)の実践の場として設立 |

| 教育方針 | 子どもの状態に合わせる「個別対応・柔軟性」を重視 | 明確で一貫した「教育理念・哲学」が根幹にある |

| 対象者 | 主に不登校など、既存の学校に馴染めない子ども | 教育理念に共感し、積極的にその教育を受けさせたいと願う家庭の子ども(不登校であるとは限らない) |

| 学校の位置づけ | 学校の「代替」や「避難所」としての役割 | 学校の「選択肢」としての役割 |

オルタナティブスクールは、明確な教育メソッドを持っている点が大きな特徴です。例えば、シュタイナー教育では芸術的な活動を重視し、子どもの心身のバランスの取れた成長を目指します。サドベリースクールでは、カリキュラムがなく、子どもたちが自分たちで学びたいことを決め、学校の運営にも関わる「デモクラティック(民主的)」な教育を実践します。

フリースクールが「マイナスからの回復」を目指す側面を持つのに対し、オルタナティブスクールは「ゼロから独自の教育を創造する」という側面が強いと言えます。そのため、オルタナティブスクールを選ぶ家庭は、不登校かどうかに関わらず、その教育理念に強く共感している場合が多いです。

サポート校との違い

特に高校生の子どもを持つ保護者にとって、フリースクールと「サポート校」の違いは重要です。サポート校は、通信制高校に在籍する生徒が、3年間でスムーズに高校を卒業できるよう、学習面や生活面で支援を行う民間の教育施設です。

| 比較項目 | フリースクール | サポート校 |

|---|---|---|

| 主な対象者 | 主に小中学生(高校生も含む) | 通信制高校に在籍する高校生 |

| 主目的 | 居場所の提供、心のケア、社会的自立支援など、多岐にわたる | 高校卒業資格の取得支援(レポート作成、スクーリング対策、単位取得のサポート) |

| 法的根拠 | 民間施設 | 民間施設(技能連携校など一部例外あり) |

| 卒業資格 | 取得できない | 取得できない(在籍する通信制高校から授与される) |

| 連携先 | 在籍する小中学校や特定の通信制高校 | 特定の通信制高校と連携していることが多い |

最も重要な違いは、サポート校の目的が「高校卒業」に特化している点です。通信制高校は、自学自習が基本のため、一人では学習計画を立てたり、レポートを期限内に提出したりするのが難しい場合があります。サポート校は、そうした生徒たちのために、個別指導や少人数授業で学習をサポートし、確実に単位を取得して卒業できるよう導きます。

フリースクールの中にも、高校生を対象とし、通信制高校と連携して高卒資格取得を支援している場所もあります。しかし、フリースクールの本質はあくまで「居場所」や「個性の尊重」にあり、高卒資格取得はその活動の一環です。一方、サポート校は高卒資格取得を第一の目標として設立されています。

したがって、「まずは安心して過ごせる場所がほしい」のであればフリースクールが、「何としても高校卒業資格がほしい」という明確な目標がある場合はサポート校が、より適した選択肢となる可能性が高いでしょう。

フリースクールに通う3つのメリット

学校という環境に馴染めなかった子どもにとって、フリースクールは再生と成長の貴重な機会をもたらします。画一的な教育システムから離れ、自分らしくいられる場所を見つけることで得られるメリットは計り知れません。ここでは、代表的な3つのメリットについて深く掘り下げていきます。

① 子どもの個性やペースを尊重してもらえる

フリースクールが提供する最大の価値の一つは、徹底した「個別最適化」された環境です。多くの一条校では、30人から40人の生徒が一つの教室に集まり、同じ教科書を使って、同じペースで授業が進められます。このシステムは効率的である一方、一人ひとりの個性や理解度に合わせた対応には限界があります。

これに対し、フリースクールは多くが少人数制で運営されており、スタッフは子ども一人ひとりと密接に関わることができます。

- 学習のペースを合わせられる:ある子は数学が苦手でも、歴史には深い興味を持っているかもしれません。フリースクールでは、苦手な単元はじっくり時間をかけて学び直し、得意な分野はどんどん先に進めるといった、柔軟な学習計画を立てることが可能です。「わからないまま放置される」という経験が、自己肯定感を著しく低下させることを考えると、自分のペースで学べる環境は、学びへの意欲を再燃させる上で非常に重要です。

- 興味・関心をとことん追求できる:学校の授業では扱われないような、子どもの個人的な興味を尊重し、それを学びのテーマにすることができます。例えば、ゲームが好きな子にはプログラミングを、絵を描くのが好きな子にはデッサンやデジタルアートの機会を提供するなど、「好き」を「学び」に繋げるアプローチが可能です。これは、子どもが自発的に学ぶ喜びを発見し、将来の夢や目標を見つけるきっかけにもなります。

- 感情の起伏や体調に配慮してもらえる:不登校を経験する子どもたちの多くは、心身のエネルギーが低下しており、日によって気分や体調に波があります。「今日は人と話したくない」「少し横になって休みたい」といった気持ちも、フリースクールでは尊重されます。無理強いされることなく、自分の状態に合わせて活動を選択できる安心感が、心と体を回復させるための土台となるのです。

このように、集団の論理ではなく個人の状態が優先される環境は、学校で傷つき、自信を失ってしまった子どもが、「自分は自分のままでいいんだ」と自己を肯定する感覚を取り戻すための、かけがえのないプロセスとなります。

② 安心できる居場所が見つかる

不登校の背景には、いじめや友人関係のトラブル、教師との不和など、対人関係の悩みが大きく影響しているケースが少なくありません。学校が「常に評価され、比較される場所」「失敗が許されない場所」と感じられるとき、子どもたちは安心して自分を表現することができなくなります。

フリースクールは、そのような子どもたちにとっての「心理的な安全基地(セーフティネット)」としての役割を果たします。

- ありのままの自分を受け入れてもらえる環境:フリースクールでは、学校の成績や運動能力といった一面的な物差しで評価されることはありません。スタッフは、子どもの長所も短所も、その子の個性として丸ごと受け止めようと努めます。このような無条件の肯定的関わりは、子どもが他者への信頼感を回復し、対人関係への不安を軽減させる上で不可欠です。

- 共感できる仲間との出会い:フリースクールには、様々な理由で学校を離れた子どもたちが集まっています。自分と同じように悩んだり、傷ついたりした経験を持つ仲間と出会うことで、「悩んでいるのは自分だけじゃないんだ」という安心感を得ることができます。互いの経験を語り合う中で、孤独感が和らぎ、他者への共感が育まれます。学校という同質性の高い集団の中では得難い、痛みを分かち合える仲間との絆は、子どもの大きな心の支えとなります。

- 多様な大人との関わり:フリースクールのスタッフは、教員免許を持つ人だけでなく、カウンセラー、アーティスト、元会社員、地域活動家など、多様な経歴を持つ人々で構成されていることがよくあります。子どもたちは、学校の先生とは異なる視点や価値観を持つ大人と触れ合うことで、社会には様々な生き方があることを知ります。「こうあるべきだ」という固定観念から解放され、より広い視野で自分の将来を考えられるようになります。

このように、フリースクールは単に学習する場所ではなく、人との温かいつながりの中で、傷ついた心を癒やし、再び社会と関わるための勇気を得るためのコミュニティとしての機能を持っているのです。

③ 多様な価値観に触れられる

一条校、特に地域の公立学校は、同じ年齢、同じ地域に住む子どもたちが集まる、比較的均質な集団です。もちろん、その中にも多様性は存在しますが、フリースクールはそれとは異なる種類の多様性に満ちています。

- 異年齢交流の日常化:フリースクールでは、小学生から高校生まで、様々な年齢の子どもたちが同じ空間で過ごすことが珍しくありません。年上の子は年下の子の面倒を見たり、教えたりする中で責任感や思いやりを育みます。年下の子は年上の子から刺激を受けたり、憧れを抱いたりします。このような自然な形での縦のつながりは、学校の学年で区切られた環境では経験しにくいものであり、コミュニケーション能力や社会性を豊かにします。

- 多様な背景を持つ人々との出会い:前述の通り、フリースクールには不登校経験者だけでなく、発達特性のある子、特定の才能を伸ばしたい子など、実に様々な背景を持つ子どもたちが集まります。また、スタッフの経歴も多種多様です。このような環境は、「みんな違って、みんないい」というダイバーシティ(多様性)の感覚を肌で学ぶ絶好の機会となります。自分とは異なる考え方や感じ方をする他者の存在を当たり前のこととして受け入れる経験は、将来、複雑で多様な社会を生きていく上で、非常に重要な資産となるでしょう。

- 社会と繋がる体験活動:多くのフリースクールでは、地域社会と連携した活動を積極的に取り入れています。地域の農家での農業体験、商店街での職業体験、地域のイベントへの参加などを通じて、子どもたちは学校という閉じられた世界から一歩踏み出し、生きた社会に触れることができます。こうした経験は、学習意欲の向上だけでなく、自分の役割や社会との繋がりを実感する上で大きな意味を持ちます。

フリースクールでの経験は、子どもたちに「世の中には色々な人がいて、色々な生き方がある」という事実を教えてくれます。この多様な価値観への理解は、他者への寛容さを育み、固定観念にとらわれない柔軟な思考力を養うことに繋がるのです。

フリースクールに通う3つのデメリット

フリースクールは多くの魅力的なメリットを持つ一方で、選択する前に知っておくべきデメリットや課題も存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことが、後悔のない選択に繋がります。ここでは、主な3つのデメリットについて詳しく解説します。

① 経済的な負担が大きい

フリースクールを検討する上で、多くの家庭にとって最も大きなハードルとなるのが費用の問題です。

公立の小中学校は義務教育であり授業料は無償ですが、フリースクールは学校教育法上の学校(一条校)ではない民間の施設であるため、運営にかかる費用のほとんどを利用者が負担することになります。

- 具体的な費用:費用の詳細は後の章で詳しく述べますが、一般的に月謝として3万円から5万円程度がかかるのが相場です。これに加えて、入会金が数万円から十数万円、さらに教材費、施設維持費、イベント参加費、昼食代などが別途必要になる場合もあります。兄弟で通う場合や、カウンセリングなどのオプションを追加すると、負担はさらに大きくなります。

- 公的支援の限定性:一条校のように国からの恒常的な運営費補助がないため、費用が高額になりがちです。一部の自治体ではフリースクールに通う家庭への助成金制度を設けていますが、まだ全国的に普及しているとは言えず、利用できる家庭は限られているのが現状です。

- 家計への長期的な影響:フリースクールへの通学は、数ヶ月で終わる場合もあれば、数年にわたる場合もあります。この費用を長期的に支払い続けることが可能かどうか、家計の状況を冷静に分析する必要があります。経済的な理由で通学を中断せざるを得なくなると、子どもは再び居場所を失うことになり、精神的なダメージを受けかねません。

経済的な負担は、フリースクール選びにおける最も現実的で深刻な問題です。無理なく通い続けられるかどうかを慎重に検討し、利用できる補助金制度などについて事前に情報収集しておくことが極めて重要です。

② 学習の進度にばらつきがある

子どもの個性やペースを尊重するフリースクールのスタイルは大きなメリットである一方、学習面ではデメリットとして作用する可能性も秘めています。

- 体系的なカリキュラムの不在:一条校のように学習指導要領に縛られない自由さがフリースクールの魅力ですが、裏を返せば、体系化されたカリキュラムが存在しない、あるいは非常に緩やかである場合が多いということです。子どもの自主性に任せるスタイルのスクールでは、本人の意欲が低い場合、学習がほとんど進まないという状況も起こり得ます。

- 学力差の発生:フリースクールに通う子どもたちの学力は様々です。個別指導を謳っていても、スタッフの数や専門性には限界があり、すべての子どもの学習ニーズに完全に応えることは難しい場合があります。結果として、一条校に通う生徒との学力差が開いてしまったり、フリースクール内でも学習の進んでいる子と遅れている子の差が大きくなったりすることがあります。

- 進学への対応:将来的に高校進学や大学受験を考えている場合、フリースクールでの学習だけでは不十分なケースも少なくありません。特に、内申点や学力試験が重要となる受験においては、フリースクールでの学びと並行して、塾や家庭教師、通信教育などを利用する必要が出てくる可能性があります。これは、さらなる経済的負担にも繋がります。

もちろん、学習支援に特化したフリースクールや、進学実績を上げているフリースクールも存在します。しかし、「フリースクールに通えば自動的に学力が向上する」と安易に考えるのは危険です。そのフリースクールがどのような学習支援体制を持っているのか、子どもの将来の希望(進学など)と合致しているのかを、入会前に入念に確認することが不可欠です。

③ 卒業資格を直接得ることはできない

これはフリースクールの法的・制度的な側面に関わる、非常に重要なデメリットです。

前述の通り、フリースクールは学校教育法で定められた「学校」ではないため、フリースクールに通うだけでは、小学校・中学校・高等学校の卒業資格を得ることはできません。

- 義務教育課程(小・中学校):義務教育期間中の子どもは、フリースクールに通う場合でも、必ず地域の公立小中学校に籍を置く必要があります。フリースクールでの活動が在籍校の校長に認められれば「出席扱い」となり、卒業要件を満たす上で不利にならないよう配慮されますが、卒業証書はあくまで在籍している小中学校から授与されます。このため、在籍校との連携が非常に重要になります。

- 高校課程:高校は義務教育ではないため、フリースクールに通うだけでは高校卒業にはなりません。高校卒業資格(高卒資格)を得るためには、全日制、定時制、または通信制のいずれかの高等学校に在籍し、必要な単位を修得する必要があります。フリースクールに通いながら高卒資格を目指す場合は、「通信制高校に在籍し、その学習サポートをフリースクールで受ける」という形が一般的です。

この事実を知らずに、「フリースクールに通っていれば、いつか卒業できるだろう」と考えていると、後々、進学や就職の段階で困難に直面する可能性があります。

フリースクールは「学びの場」「居場所」ではあっても、「学歴」を付与する機関ではないということを、保護者も子ども自身も正しく理解しておく必要があります。その上で、卒業資格をどう確保していくのか(在籍校との連携、通信制高校への入学など)をセットで考え、計画を立てることが、子どもの将来の選択肢を狭めないために不可欠です。

フリースクールの費用相場

フリースクールを検討する際に、避けては通れないのが費用の問題です。公的な支援が限られているため、その多くは自己負担となります。ここでは、費用の内訳や相場、そしてなぜ高額になりやすいのかについて、文部科学省の調査結果なども交えながら具体的に解説します。

費用の内訳

フリースクールにかかる費用は、大きく「入会金」「月謝・授業料」「その他の費用」の3つに分けられます。施設によって料金体系は大きく異なるため、あくまで一般的な目安として捉えてください。

入会金

フリースクールに入会する際に、最初に支払う費用です。

相場としては、30,000円~100,000円程度が多く見られますが、中には200,000円を超える施設や、逆に入会金が不要な施設もあります。この費用は、事務手続き費用や施設利用の準備金などに充てられることが一般的です。一度支払うと返金されないことがほとんどのため、入会は慎重に決める必要があります。

月謝・授業料

毎月継続的にかかる中心的な費用です。活動内容や利用日数(週1日~週5日など)、スタッフの手厚さなどによって金額は大きく変動します。

文部科学省が令和3年度に実施した調査によると、不登校児童生徒が利用する民間施設の授業料は、月額平均で約33,000円となっています。(参照:文部科学省「令和3年度 不登校児童生徒に関する追跡調査報告書」)

この調査結果を踏まえると、一般的な相場は月額30,000円~50,000円程度と考えるのが妥当でしょう。

| 利用頻度 | 月謝・授業料の目安 |

|---|---|

| 週1~2日 | 10,000円~30,000円 |

| 週3~4日 | 30,000円~50,000円 |

| 週5日 | 40,000円~70,000円 |

上記はあくまで目安です。学習支援が手厚い進学型のフリースクールや、専門的な機材を使用するプログラム(プログラミング、映像制作など)がある場合は、月額10万円を超えることもあります。逆に、居場所の提供を主とするNPO法人が運営する施設などでは、比較的安価な料金設定になっていることもあります。

その他の費用

月謝以外にも、様々な費用が別途発生する可能性があります。見学や問い合わせの際には、月謝に含まれるものと、別途請求されるものを明確に確認しておくことが重要です。

- 施設維持費・管理費:月謝とは別に、毎月または年間に数千円~数万円程度かかる場合があります。建物の維持管理や光熱費などに充てられます。

- 教材費:学習で使用するテキストやプリント、画材などの実費負担です。

- イベント・行事費:遠足、合宿、クリスマス会などの行事に参加する場合の参加費用です。

- 食費:昼食を提供する施設の場合、1食あたり数百円の食費がかかります。

- カウンセリング料:専門のカウンセラーによるカウンセリングを別途オプションとして提供している場合、1回あたり数千円~1万円程度の費用がかかることがあります。

- 交通費:自宅からフリースクールまでの交通費も、毎日のこととなると大きな負担になります。

これらの費用を合計すると、年間で50万円から100万円以上の負担になることも決して珍しくありません。

なぜ費用が高額になりやすいのか

公立学校の無償教育に慣れていると、フリースクールの費用は非常に高額に感じられます。その背景には、フリースクールが抱える構造的な理由があります。

- 公的補助の不足

最大の理由は、前述の通り、フリースクールが学校教育法上の「学校」ではないため、国や自治体からの恒常的な運営費補助がほとんどないことです。私立学校には経常費補助金などの手厚い公的支援がありますが、フリースクールの多くはその対象外です。そのため、施設の家賃、光熱費、教材費、そして最も大きな割合を占める人件費といった運営コストの大部分を、利用者の支払う授業料で賄わなければなりません。 - 手厚いケアのための人件費

フリースクールの大きな魅力は、少人数制で子ども一人ひとりに寄り添った手厚いケアです。しかし、これを実現するためには、生徒数に対して相対的に多くのスタッフを配置する必要があります。例えば、学校では教員1人あたり生徒30人以上が当たり前ですが、フリースクールではスタッフ1人あたり生徒数人というケースも珍しくありません。質の高いケアを提供しようとすればするほど、人件費の割合は高くなり、それが授業料に反映されることになります。 - 専門性の高い人材の確保

不登校や発達特性など、複雑な背景を持つ子どもたちに対応するためには、教育に関する知識だけでなく、心理学や福祉に関する専門性も求められます。臨床心理士や社会福祉士などの有資格者を配置したり、外部の専門家と連携したりする場合、そのための費用も必要となります。

これらの理由から、フリースクールの費用はどうしても高額になりがちです。これは、フリースクールが利益を追求しているというよりも、質の高い教育環境を維持するために必要なコストであると理解することが重要です。とはいえ、家庭にとっては大きな負担であることに変わりはなく、費用と提供されるサービス内容のバランスを慎重に見極める必要があります。

費用の負担を軽減する補助金・助成金制度

高額になりがちなフリースクールの費用は、多くの家庭にとって大きな悩みです。しかし、その負担を少しでも軽くするための支援制度が、国や自治体、民間団体によって設けられています。ここでは、利用できる可能性のある制度について解説し、利用時の注意点も併せてお伝えします。

国や自治体の支援制度

公的な支援はまだ十分とは言えない状況ですが、いくつかの選択肢が存在します。

- 自治体独自の補助金・助成金制度

最も期待できるのが、お住まいの市区町村が独自に設けている補助金制度です。近年、不登校支援の重要性が認識され、フリースクールなどの民間施設に通う家庭に対して、経済的支援を行う自治体が少しずつ増えています。- 支援内容:補助金の形態は様々で、「月額の授業料の一部(例:月額1万円~3万円上限)を補助」「入会金の一部を補助」「利用日数に応じた補助」などがあります。

- 対象条件:多くの場合、所得制限(住民税非課税世帯や一定の所得以下の世帯など)が設けられています。また、自治体が認定したフリースクールに通っていること、在籍校の校長が出席扱いを認めていることなどが条件となる場合もあります。

- 確認方法:制度の有無や内容は自治体によって大きく異なるため、まずはお住まいの市区町村の「教育委員会」「子育て支援課」「福祉課」などの窓口に直接問い合わせることが最も確実です。自治体のウェブサイトで「フリースクール 補助金」などと検索してみるのも良いでしょう。

- 教育支援センター(適応指導教室)の活用

これは直接的な金銭支援ではありませんが、経済的負担を抑える選択肢の一つです。教育支援センターは、各市町村の教育委員会が設置する公的機関で、不登校の子どもたちの学校復帰や社会的自立を支援しています。公的機関であるため、利用料は原則無料または非常に安価です。フリースクールと同様に、学習支援や相談、体験活動などを行っており、在籍校の出席扱いも認められやすいのが特徴です。ただし、開所日数や時間、活動内容には限りがあるため、民間のフリースクールと併用したり、子どものニーズに合わせて選択したりすることが考えられます。 - 就学援助制度

経済的な理由で就学が困難な小中学生の保護者に対して、学用品費や給食費などを援助する制度です。基本的には在籍する学校に関わる費用が対象ですが、自治体によっては、この制度をフリースクール利用者に準用、あるいは拡充しているケースも稀にあります。これも自治体の判断によるため、教育委員会の学事課などに確認してみる価値はあります。

民間団体の奨学金制度

国や自治体の制度に加え、民間団体が提供する奨学金や助成金も存在します。

- フリースクール団体や支援NPOによる奨学金

フリースクール自身や、フリースクールを支援する全国規模のNPO法人などが、経済的に困難な家庭を対象とした独自の奨学金制度を設けている場合があります。- 例:認定NPO法人フリースクール全国ネットワークなど、不登校支援を行う団体が、助成事業の一環として奨学金プログラムを実施することがあります。これらの情報は、各団体のウェブサイトで随時公開されることが多いです。

- 内容:給付型(返済不要)の奨学金であることが多く、月々の授業料の一部を一定期間支援する形が一般的です。

- その他の民間財団による助成金

子どもの貧困対策や教育支援を目的とする一般の民間財団が、フリースクールに通う子どもを対象に含んだ助成プログラムを提供していることもあります。こうした情報は、フリースクールのスタッフが詳しい場合があるため、検討しているフリースクールに直接相談してみるのも一つの方法です。

民間の制度は、募集期間が限られていたり、募集人数が少なかったりする場合が多いため、常にアンテナを張り、情報を逃さないようにすることが大切です。

制度利用時の注意点

これらの支援制度を利用する際には、いくつか注意すべき点があります。

- 申請手続きを忘れずに行う

補助金や奨学金は、待っているだけでは受けられず、必ず保護者自身による申請手続きが必要です。必要書類(申請書、所得証明書、在学証明書、フリースクールの在籍証明など)を揃え、定められた期間内に提出しなければなりません。手続きが複雑な場合もあるため、早めに準備を始めましょう。 - すべての人が利用できるわけではない

前述の通り、多くの制度には所得制限などの条件があります。また、予算には限りがあるため、申請しても必ずしも採択されるとは限りません。補助金が受けられることを前提に資金計画を立てるのは避け、まずは自己資金で賄える範囲のフリースクールを選ぶことが賢明です。 - 情報の正確性を確認する

インターネット上の情報は古くなっている可能性があります。制度の有無や詳細については、必ず自治体の担当窓口や、奨学金を提供する団体の公式サイトなど、一次情報源で最新の情報を確認してください。検討しているフリースクールに、過去に補助金を利用した家庭があるか、手続きについて詳しいかなどを尋ねてみるのも良いでしょう。

経済的な負担は大きな問題ですが、諦める前に利用可能な制度を徹底的に調べることが重要です。少しでも負担を軽減し、子どもにとって最適な環境を継続的に提供できるよう、積極的に情報を集めていきましょう。

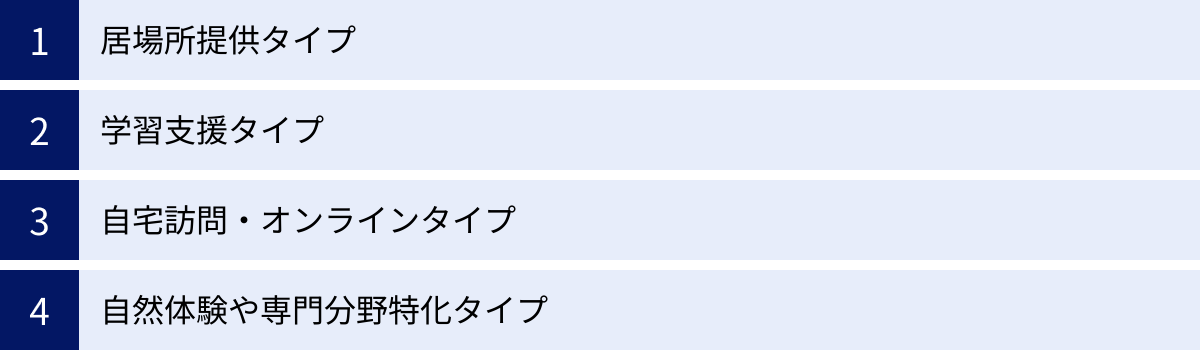

フリースクールの主な種類

一口に「フリースクール」と言っても、その活動内容や目的は千差万別です。子ども一人ひとりの性格や状態、興味関心は異なるため、どのタイプのフリースクールが合うのかを見極めることが非常に重要です。ここでは、フリースクールを主な特徴によっていくつかの種類に分類し、それぞれのメリットや向いている子どものタイプを解説します。

居場所提供タイプ

このタイプのフリースクールは、学習指導よりもまず「安心して過ごせる居場所」を提供することに最も重きを置いています。 学校で心身ともに疲れ果て、活動へのエネルギーが枯渇してしまっている子どもたちが、心と体を休め、回復させることを第一の目的としています。

- 活動内容:決まったカリキュラムや時間割はほとんどなく、子どもたちがその日の気分で自由に過ごし方を決められるのが特徴です。読書、ボードゲーム、おしゃべり、漫画、音楽鑑賞、昼寝など、何もしないでただボーッと過ごすことも認められます。スタッフは指導者として振る舞うのではなく、対等な立場で子どもに寄り添い、見守る役割を担います。

- メリット:何かを強制されるプレッシャーから解放され、ありのままの自分を受け入れてもらえる環境は、傷ついた自己肯定感を回復させる上で非常に効果的です。自分のペースでエネルギーを充電し、少しずつ他者と関わることへの自信を取り戻していくことができます。

- 向いている子ども:不登校の初期段階で心身の消耗が激しい子、対人関係に強い不安や恐怖心を持っている子、まずは家以外の場所に短時間でも出かけることから始めたい子などに向いています。

学習支援タイプ

このタイプは、不登校による学習の遅れを取り戻すことや、高校・大学進学を見据えた学力向上を主な目的としています。安心して過ごせる居場所としての機能も持ちつつ、教育的な側面に力を入れているのが特徴です。

- 活動内容:個別指導や習熟度別の少人数クラス形式で、一人ひとりの学力に合わせた学習支援を行います。午前中は国語・数学・英語などの基礎学力を中心に学び、午後は体験活動や自由時間といったように、メリハリのある時間割が組まれていることが多いです。中には、特定の通信制高校と連携し、高卒資格取得を強力にサポートする施設もあります。

- メリット:「勉強がわからない」という不安を解消し、学力が向上することで自信を取り戻せます。進学という明確な目標を持つことで、日々の生活に目的意識が生まれる効果も期待できます。在籍校の授業に復帰することや、受験を目指す子どもにとっては心強いサポートとなります。

- 向いている子ども:学習意欲はあるものの、一斉授業についていくのが難しい子、不登校期間の学力の遅れを取り戻したい子、高校進学や大学受験を具体的に考えている子などに向いています。

自宅訪問・オンラインタイプ

フリースクールに通いたくても、家から出ること自体に大きな困難を抱えている子どもは少なくありません。そうした子どもたちのために、スタッフが自宅を訪問したり、インターネットを通じて支援を行ったりするのがこのタイプです。

- 活動内容:

- 自宅訪問(アウトリーチ):スタッフが定期的に家庭を訪問し、子どもと一緒におしゃべりをしたり、ゲームをしたり、簡単な学習をしたりします。まずは信頼できる大人との一対一の関係を築き、社会との繋がりを作ることを目指します。

- オンライン:ビデオ通話ツール(Zoomなど)を使い、オンライン上で他の生徒やスタッフと交流します。オンライン授業、チャットでの雑談、オンラインゲーム大会など、内容は多様化しています。物理的な移動がないため、全国どこからでも参加できるのが大きな利点です。

- メリット:外出困難な子どもでも、社会との接点を持ち、孤立を防ぐことができます。自分の最も安心できる場所(自室など)から、少しずつ他者とのコミュニケーションに慣れていくことができます。オンラインタイプは、地方在住で近くに通えるフリースクールがない場合にも有効な選択肢となります。

- 向いている子ども:ひきこもり傾向が強く、外出に強い不安を感じる子、起立性調節障害などで身体的に通学が困難な子、対面でのコミュニケーションが苦手な子、近くに通えるフリースクールがない子などに向いています。

自然体験や専門分野特化タイプ

一般的な居場所提供や学習支援に加え、特定の活動をプログラムの軸に据えているのがこのタイプです。子どもの「好き」や「得意」を切り口に、自己肯定感や社会性を育むことを目指します。

- 活動内容:

- 自然体験型:農業、酪農、漁業、林業、キャンプ、登山など、自然の中での活動をメインとします。里山や農村部に拠点を構え、共同生活(寮生活)を送るスタイルの施設もあります。

- 専門分野特化型:アート、音楽、演劇、ダンス、プログラミング、eスポーツ、料理、動物とのふれあいなど、特定の専門分野に特化したプログラムを提供します。

- メリット:机上の学習が苦手な子でも、体を動かしたり、何かを創り出したりする中で、達成感や喜びを感じやすいのが特徴です。共通の興味を持つ仲間と出会えるため、自然な形でコミュニケーションが生まれやすくなります。自分の得意分野を見つけることで、大きな自信に繋がり、将来の夢を見つけるきっかけにもなります。

- 向いている子ども:体を動かすのが好きな子、自然や動物が好きな子、特定の分野に強い興味や才能を持っている子、共同作業を通じて協調性を学びたい子などに向いています。

これらのタイプは明確に分かれているわけではなく、複数の要素を併せ持つフリースクールがほとんどです。最も重要なのは、お子さんの現在の心身の状態や性格、興味関心に合ったタイプの施設を選ぶことです。一つのタイプに固執せず、複数の選択肢を視野に入れながら検討を進めましょう。

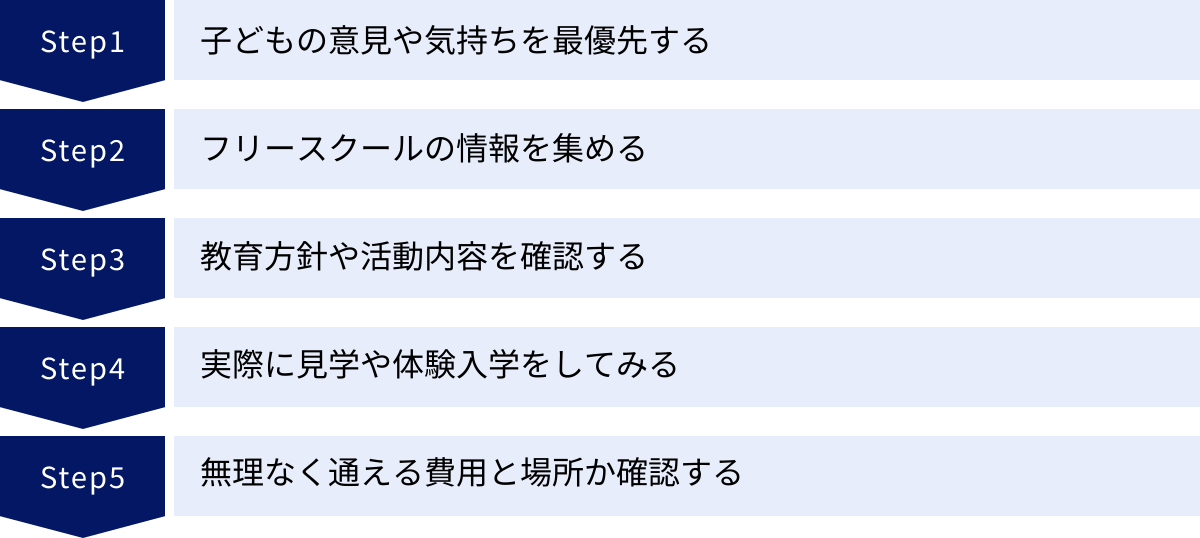

後悔しないフリースクールの選び方5つのステップ

お子さんにとって最適なフリースクールを見つけることは、簡単なことではありません。多くの情報を集め、慎重に比較検討するプロセスが不可欠です。ここでは、後悔しないための具体的な選び方を5つのステップに分けて解説します。このステップを一つひとつ丁寧に進めることが、最良の選択への近道となります。

① 子どもの意見や気持ちを最優先する

フリースクール選びにおいて、何よりも、そして誰よりも優先されるべきは、実際に通うことになるお子さん自身の意見や気持ちです。保護者として「学力をつけてほしい」「早く元気になってほしい」と願う気持ちは当然ですが、その思いが強すぎるあまり、子どもの声を置き去りにしてはいけません。

- 対話の時間を設ける:まずは、お子さんが今、何に悩み、何に不安を感じ、そしてどうしたいと思っているのかを、じっくりと時間をかけて聴きましょう。その際、親の意見を押し付けたり、話を遮ったりせず、共感的な姿勢で「聴く」ことに徹することが大切です。「どんな場所なら行ってみようと思える?」「何をしている時が一番楽しい?」といった質問を通じて、子どもの中にある希望や興味の種を探します。

- 決定権は子どもにあることを伝える:最終的に「ここに通う」と決めるのは、親ではなく子ども自身であることを明確に伝えましょう。自分で選んだという感覚(自己決定感)は、フリースクールに通う上でのモチベーションに大きく影響します。「お父さんやお母さんは、あなたにとって一番良い場所を一緒に探すお手伝いをするからね」というスタンスで関わることが、子どもの主体性を育みます。

- 無理強いは絶対にしない:「せっかく見つけたんだから」「あなたのために」といった言葉で、見学や体験を無理強いするのは逆効果です。子どもが前向きな気持ちになれない時は、焦らずに待つ姿勢も必要です。親の焦りは子どもに伝わり、プレッシャーとなってしまいます。

この最初のステップが、フリースクール選び全体の土台となります。親子の信頼関係を大切にしながら、二人三脚で進めていく意識を持ちましょう。

② フリースクールの情報を集める

子どもの気持ちがある程度固まったら、次は具体的な情報を収集する段階に入ります。一つの情報源に頼るのではなく、複数の方法を組み合わせて、多角的に情報を集めることが重要です。

- インターネット検索:最も手軽な方法です。「フリースクール 〇〇市(お住まいの地域名)」などのキーワードで検索します。後述する「フリースクール全国ネットワーク」や「不登校ナビ」といったポータルサイトは、全国の施設を網羅的に探せるため非常に有用です。

- 自治体や専門機関への相談:市区町村の教育委員会や教育支援センター(適応指導教室)、児童相談所などは、地域のフリースクールに関する情報を持っている場合があります。公的機関からの情報は信頼性が高いというメリットがあります。

- 口コミや紹介:もし身近にフリースクールを利用した経験のある人がいれば、話を聞いてみるのも良いでしょう。ただし、口コミはあくまで個人の感想であるため、参考程度に留め、鵜呑みにしないように注意が必要です。

- オンライン説明会への参加:最近では、オンラインで説明会を実施しているフリースクールも増えています。自宅から気軽に参加でき、施設の雰囲気や方針を手軽に知ることができる良い機会です。

この段階では、選択肢を絞り込みすぎず、通える範囲にあるフリースクールをできるだけ多くリストアップすることを目指しましょう。

③ 教育方針や活動内容を確認する

リストアップしたフリースクールの中から、候補を絞り込んでいきます。各施設のウェブサイトやパンフレットを熟読し、以下の点を確認しましょう。

- 教育理念・方針:そのフリースクールが何を一番大切にしているのか(理念やビジョン)を確認します。例えば「自己肯定感を育む」「社会的自立を促す」「探求心を伸ばす」など、その理念が、ステップ①で確認した子どもの希望や家庭の方針と合っているかを見極めます。

- 活動プログラム:一日のスケジュールや年間の活動内容を具体的に確認します。学習支援はどの程度行われるのか、体験活動にはどんなものがあるのか、自由時間はどのように過ごすのかなど、子どもがそこで過ごすイメージが具体的に描けるかをチェックします。

- スタッフの体制:スタッフの人数や構成(資格の有無、経歴など)を確認します。子ども一人あたりに対するスタッフの比率は、ケアの手厚さを測る一つの指標になります。スタッフの紹介ページなどから、どのような人たちがいるのか、その雰囲気を掴むのも良いでしょう。

- 対象年齢や男女比:自分の子どもと同じくらいの年齢の子がどれくらいいるのか、男女比はどうなっているのかも、子どもにとっては重要なポイントです。

これらの情報を子どもと一緒に見ながら、「ここ、面白そうだね」「ここは自分には合わないかも」と話し合うことで、候補を2~3箇所に絞り込んでいきましょう。

④ 実際に見学や体験入学をしてみる

ウェブサイトや資料だけではわからない、施設の「生きた情報」を得るために、見学や体験入学は絶対に欠かせないステップです。

- 事前の予約:必ず事前に電話やメールで連絡を取り、見学や体験の予約をします。その際、子どもの状況や特に知りたいことなどを伝えておくと、当日の対応がスムーズになります。

- チェックすべきポイント:

- 施設の雰囲気:明るく開放的か、清潔に保たれているか、子どもたちがリラックスして過ごしているか。

- スタッフの様子:子どもたちへの接し方はどうか(威圧的でないか、温かく見守っているか)、保護者の質問に誠実に答えてくれるか。

- 子どもたちの様子:在籍している子どもたちの表情は明るいか、楽しそうに活動しているか、新しく来た子を自然に受け入れる雰囲気があるか。

- 物理的な環境:施設の広さや安全性、日当たり、騒音、トイレの清潔さなど。

- 体験入学の重要性:可能であれば、半日~数日間の体験入学をしてみましょう。実際にプログラムに参加し、他の子どもたちやスタッフと関わってみることで、子ども自身が「ここに通いたいか」を肌で感じることができます。体験後に、子どもの感想(楽しかったこと、不安だったこと)を丁寧に聴き、最終決定の重要な判断材料とします。

⑤ 無理なく通える費用と場所か確認する

最後に、どんなに素晴らしいフリースクールでも、継続して通えなければ意味がありません。現実的な側面を冷静に確認します。

- 費用の確認:月謝だけでなく、入会金、教材費、イベント費など、年間でトータルいくらかかるのかを正確に把握します。支払い方法や、兄弟割引、補助金制度の利用実績などについても確認しましょう。その費用が、家計に過度な負担をかけることなく、長期的に支払い続けられるかを慎重に判断します。

- 場所と通学手段の確認:自宅からフリースクールまでの距離と所要時間を確認します。子どもが一人で安全に通えるか、公共交通機関の利便性はどうか、親が送迎する場合の負担はどの程度かなどをシミュレーションします。通学が大きなストレスになってしまうと、通うこと自体が億劫になってしまう可能性があります。

これら5つのステップを経て、親子ともに納得できるフリースクールを選ぶことができれば、それはきっとお子さんの未来にとって、大きなプラスの転機となるはずです。

フリースクールの探し方

「子どもに合いそうなフリースクールを探したいけれど、どこで情報を得ればいいのかわからない」という声は多く聞かれます。ここでは、信頼できるフリースクールの情報を効率的に見つけるための具体的な方法を紹介します。

インターネットで探す

現在、最も手軽で情報量が多いのがインターネットを活用した探し方です。ただし、情報が玉石混交であるため、信頼性の高いウェブサイトを利用することが重要です。

フリースクール全国ネットワーク

特定非営利活動法人(NPO法人)フリースクール全国ネットワークは、フリースクールをはじめとする多様な学びの場を支援し、その普及を目指す全国組織です。この団体のウェブサイトは、フリースクールを探す上で非常に信頼性が高く、有用な情報源となります。

(参照:NPO法人フリースクール全国ネットワーク 公式サイト)

- 主な機能:ウェブサイト上には「フリースクール検索」のページがあり、都道府県や市区町村名で全国の会員フリースクールを検索できます。各スクールの基本情報、連絡先、ウェブサイトへのリンクなどが掲載されており、情報収集の出発点として最適です。

- 信頼性:このネットワークに加盟しているフリースクールは、団体の理念に賛同し、一定の基準を満たしていると考えられるため、比較的安心して検討することができます。

- その他の情報:フリースクールに関する最新のニュース、イベント情報、不登校に関するコラムなども掲載されており、保護者にとって有益な情報が満載です。

不登校ナビ

株式会社登龍館が運営する「不登校ナビ」は、不登校に悩む子どもと保護者のためのポータルサイトです。フリースクールだけでなく、通信制高校、サポート校、学習塾など、様々な教育機関の情報が掲載されています。

(参照:不登校ナビ 公式サイト)

- 特徴:エリアやフリースクールのタイプ(学習支援型、居場所型など)から絞り込んで検索できる機能が充実しています。各施設の詳細な情報ページには、教育方針、コース内容、費用、在校生や卒業生のインタビューなどが掲載されている場合もあり、比較検討に役立ちます。

- 口コミ情報:利用者の口コミが投稿されている場合もあり、実際に通った人のリアルな声を知る手がかりになります(ただし、あくまで個人の感想として参考にするのが良いでしょう)。

これらのポータルサイトを活用しつつ、気になったフリースクールの個別の公式サイトを訪れ、より詳細な情報を確認するという流れが効率的です。

自治体や専門機関に相談する

インターネットの情報だけでなく、公的な機関や専門機関に直接相談することも、信頼できる情報を得るための重要な方法です。

教育支援センター(適応指導教室)

各市区町村の教育委員会が設置・運営している公的機関です。不登校の子どものための支援を行っており、地域の教育事情に精通しています。

- 相談のメリット:教育支援センターの職員は、管轄エリア内にあるフリースクールの情報を持っていることが多く、それぞれの特徴や評判について教えてもらえる可能性があります。公的な立場から、客観的な情報を提供してくれることが期待できます。また、まずは教育支援センター自体を利用してみるという選択肢もあります。

- 連絡先:お住まいの地域の教育委員会のウェブサイトで確認するか、在籍している学校に問い合わせてみましょう。

児童相談所

児童相談所は、18歳未満の子どもに関するあらゆる相談に応じる専門機関です。児童福祉の観点から、子どもにとって最適な環境は何かを一緒に考えてくれます。

- 相談のメリット:家庭の状況や子どもの心身の状態に応じて、フリースクールを含む様々な社会資源(福祉サービス、医療機関など)の中から、適切なものを紹介してくれることがあります。特に家庭内に複雑な事情を抱えている場合などには、心強い相談先となります。

- 連絡先:全国共通ダイヤル「189(いちはやく)」にかけるか、お住まいの地域を管轄する児童相談所を検索して連絡します。

NPO法人(全国不登校新聞社など)

不登校支援を専門に行っているNPO法人も、信頼できる情報源です。

- 全国不登校新聞社:日本で唯一の不登校・ひきこもり専門紙「不登校新聞」を発行しているNPO法人です。長年の取材活動を通じて蓄積された、全国のフリースクールや支援機関に関する豊富な情報を持っています。ウェブサイトや発行物には、多くの事例や情報が掲載されています。(参照:NPO法人全国不登校新聞社 公式サイト)

- その他の支援団体:地域ごとに、不登校の親の会や支援NPOが存在します。こうした団体は、地域のフリースクールと密接なネットワークを持っていることが多く、地元のリアルな情報を得ることができます。

一人で抱え込まず、これらの専門機関を積極的に活用することが、お子さんに合ったフリースクールを見つけるための確実な一歩となります。

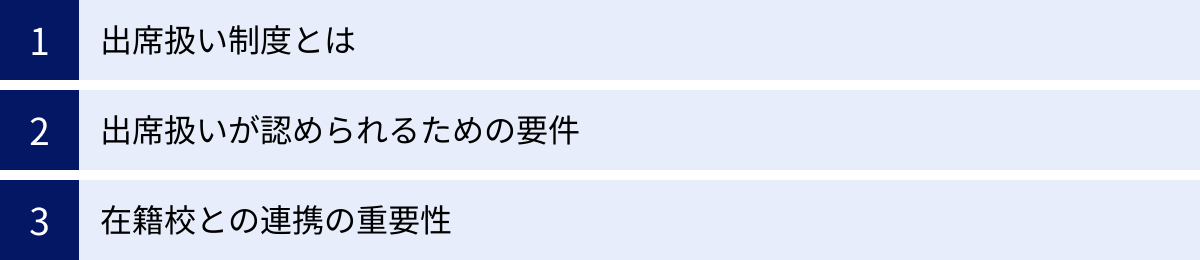

フリースクールと「出席扱い」制度について

フリースクールに通う上で、保護者にとって最も関心の高い事柄の一つが「出席扱い」制度です。この制度を正しく理解し、適切に活用することは、子どもの内申点や進学において非常に重要です。ここでは、制度の概要と要件、そして在籍校との連携の重要性について解説します。

出席扱い制度とは

出席扱い制度とは、在籍している小中学校の校長の判断により、フリースクールなどの学校外の施設における相談・指導を、学校の指導要録上「出席」として記録できる制度のことです。

これは、文部科学省が不登校児童生徒への支援の一環として、その教育機会を確保する観点から認めているものです。根拠となるのは、平成28年(2016年)に施行された「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(教育機会確保法)」と、それを受けて文部科学省が各教育委員会へ出した通知です。

この通知では、「不登校児童生徒の中には、学校に登校できない状況にあっても、学校外の施設において相談・指導を受けている者がいることを考慮し、」指導要録上出席扱いとすることができる、と明記されています。(参照:文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」)

この制度の目的は、学校復帰のみをゴールとせず、子どもが自分に合った環境で学び、社会的自立に向かうことを社会全体で支援することにあります。子どもがフリースクールで意欲的に活動しているにもかかわらず、学校の記録上は「欠席」扱いになってしまうと、本人の自己肯定感が損なわれたり、内申書で不利になったりする可能性があります。出席扱い制度は、そうした不利益を防ぎ、子どもの学校外での頑張りを公的に認めるための重要な仕組みなのです。

出席扱いが認められるための要件

フリースクールに通えば自動的に出席扱いになるわけではありません。最終的な判断は在籍する学校の校長に委ねられており、その判断の目安として、文部科学省はいくつかの要件を示しています。

- 保護者と学校との間の十分な連携・協力関係

これが最も重要な要件です。保護者が学校との連絡を密に取り、子どもの状況やフリースクールでの活動内容を定期的に報告するなど、学校側が子どもの様子を継続的に把握できる状態にあることが求められます。学校を一方的に拒絶するのではなく、協力して子どもを支えるという姿勢が不可欠です。 - フリースクールが適切な相談・指導を行っていること

通っているフリースクールが、子どもの状態に応じた適切な支援(カウンセリング、学習指導、体験活動など)を提供している機関であると、校長が判断する必要があります。極端に活動実態が不明瞭な施設や、教育的な配慮に欠ける施設の場合は、認められない可能性があります。 - フリースクールでの活動が、子どもの社会的自立に繋がること

その活動が、単なる遊びや時間つぶしに終始するのではなく、子どもの心身の回復、基礎学力の補充、社会性の涵養など、将来的な社会的自立に貢献するものであると評価されることが必要です。 - 子ども本人が復学の意思を持っているか(状況による)

以前は復学の意思が重視される傾向にありましたが、近年の文部科学省の通知では、「必ずしも学校復帰を前提としなくてもよい」という考え方が示されています。現在、子どもが心身ともに安定し、意欲的に活動している状態であれば、本人が明確に復学を口にしなくても、出席扱いが認められるケースが増えています。

これらの要件を満たしているかを総合的に判断し、校長が決定します。

在籍校との連携の重要性

上記の要件からもわかる通り、出席扱いを実現するための鍵は、在籍している学校との良好な連携関係を築くことに尽きます。

保護者は、フリースクールと在籍校の間の「橋渡し役」として、積極的に動く必要があります。具体的には、以下のような行動が求められます。

- 最初の相談:フリースクールの利用を検討する段階で、まずは在籍校の担任やスクールカウンセラーに相談し、出席扱い制度について確認します。

- 定期的な連絡・報告:フリースクールに通い始めたら、月に一度は電話や連絡帳で担任に子どもの様子を伝えたり、定期的に面談の機会を持ったりします。その際、フリースクールのスタッフに「活動報告書」のようなものを作成してもらい、それを学校に提出するのも非常に有効です。

- 学校行事への参加:可能な範囲で、体育祭や文化祭などの学校行事に参加したり、保健室登校を試みたりすることも、学校との繋がりを保つ上で効果的です。

- 協力的な姿勢:学校側も、不登校の対応に悩んでいる場合があります。保護者が一方的に要求するだけでなく、「先生方と協力して、この子にとって最善の方法を見つけていきたい」という協力的な姿勢を示すことが、良好な関係構築に繋がります。

フリースクール、保護者、そして在籍校の三者が、子どもの成長という共通の目標に向かって協力する「チーム」となること。これが、出席扱い制度をスムーズに活用し、子どもの学びの機会を保障するための最も重要なポイントです。

フリースクールに関するよくある質問

これまでフリースクールについて多角的に解説してきましたが、最後に、保護者の方々から特によく寄せられる質問とその回答をQ&A形式でまとめます。

Q. フリースクールだけで高校卒業資格は取れますか?

A. いいえ、フリースクールに通うだけでは高校卒業資格を取得することはできません。

これは非常に重要な点なので、改めて強調します。高校卒業資格は、学校教育法で定められた「高等学校(全日制・定時制・通信制)」に在籍し、定められた要件(74単位以上の修得、3年以上の在籍期間など)を満たした場合にのみ授与されます。

フリースクールは法律上の高等学校ではないため、卒業資格を付与する権限がありません。

ただし、多くのフリースクールでは、高校卒業資格を取得するためのサポートを提供しています。 最も一般的なのは、「通信制高校との連携」です。

- 仕組み:生徒は通信制高校に籍を置き(入学し)、高校卒業に必要なレポート作成や単位認定試験の勉強を、サポート体制の整ったフリースクールで行います。

- メリット:一人では学習の継続が難しい通信制高校の課題も、フリースクールのスタッフに質問したり、仲間と一緒に勉強したりすることで、挫折せず進めることができます。また、学習だけでなく、フリースクールでの多様な活動を通じて、コミュニケーション能力や社会性を育むことも可能です。

したがって、答えを正確に言うと「フリースクールだけでは無理だが、通信制高校と連携しているフリースクールを活用することで、高校卒業資格を目指すことは十分に可能」となります。

Q. 学習の遅れを取り戻せますか?

A. 「フリースクールの方針」と「本人の意欲」次第ですが、取り戻せる可能性は十分にあります。

不登校期間が長引くと、学習の遅れは多くの親子にとって深刻な悩みとなります。フリースクールがその解決策となり得るかは、ケースバイケースです。

- 学習支援タイプのフリースクールを選ぶ:前述の通り、フリースクールには様々なタイプがあります。学力向上を主目的の一つに掲げ、個別指導や少人数授業に力を入れている「学習支援タイプ」のフリースクールを選べば、自分のペースでわからないところから学び直すことができ、遅れを取り戻しやすくなります。

- 本人の学習意欲:最も重要なのは、子ども自身に「学びたい」という意欲があるかどうかです。フリースクールは、まず安心できる居場所を提供し、子どもの心のエネルギーを回復させることを優先します。心が回復し、学習への意欲が自然に湧いてきたタイミングで、適切な学習支援を受けることができれば、学力は大きく向上する可能性があります。

- 過度な期待は禁物:一方で、居場所の提供を主とするフリースクールでは、体系的な学習指導はあまり行われない場合もあります。また、どんなに優れたフリースクールでも、本人の意欲がなければ学力は伸びません。「フリースクールに通わせさえすれば、自動的に勉強ができるようになる」という過度な期待はしない方が良いでしょう。

フリースクールを選ぶ際には、その学習支援体制が子どものニーズや目標(進学希望の有無など)と合っているかを、必ず確認することが重要です。

Q. 友人関係を築くことはできますか?

A. はい、新たな友人関係を築ける可能性は非常に高いです。

学校での人間関係に傷つき、不登校になった子どもにとって、再び友人関係を築くことは大きなテーマです。フリースクールは、そうした子どもが安心して人と関われる環境を提供します。

- 共感できる仲間との出会い:フリースクールには、自分と同じように学校に馴染めなかったり、様々な悩みを抱えたりした経験を持つ子どもたちが集まっています。互いの痛みを理解し、共感しあえる仲間と出会えることは、大きな心の支えとなります。

- 少人数でアットホームな環境:大人数の教室とは異なり、少人数で家庭的な雰囲気のフリースクールが多いため、一人ひとりが無理なく自分のペースで人と関わることができます。

- 共通の活動を通じた交流:ゲーム、スポーツ、料理、創作活動など、共通の趣味や活動を通じて、自然な形で会話が生まれ、関係が深まっていく機会が多くあります。

もちろん、すべての人がすぐに打ち解けられるわけではありません。集団が苦手な子もいますし、一人で静かに過ごしたい時期もあるでしょう。フリースクールでは、そうした個々のペースや距離感も尊重されます。無理に関係性を強制されることのない安心感の中で、少しずつ他者への信頼感を回復し、自分らしい友人関係を築いていくことができます。

Q. 親としてどのように関わればよいですか?

A. 「一番の理解者」であり、「フリースクールとの連携役」となることが重要です。

子どものためにフリースクールという選択をした後、親としてどのように関われば良いか悩む方は少なくありません。大切なポイントは以下の通りです。

- 子どものペースを信じて見守る:フリースクールに通い始めても、すぐに劇的な変化が見られるとは限りません。焦らず、子どもの小さな変化や成長を見つけて認め、褒めてあげることが大切です。「学校に戻ること」だけをゴールにせず、子どもが今、その場所で楽しく過ごせていることを喜びましょう。

- フリースクールのスタッフと密に連携する:定期的にスタッフと面談や連絡を取り、家庭での様子とフリースクールでの様子を共有し合いましょう。子どもの課題や成長について、家庭とフリースクールが同じ認識を持ち、同じ方向を向いてサポートすることで、支援の効果は格段に高まります。

- 家庭を安心できる場所に:子どもがフリースクールでエネルギーを使い、疲れて帰ってくることもあります。家庭では、フリースクールでの出来事を根掘り葉掘り聞くのではなく、ゆっくりと休める「安全基地」としての役割を保つことが重要です。

- 親自身のケアも忘れずに:子どもの不登校に悩み、親自身も心身ともに疲弊していることがあります。フリースクールが開催する保護者会に参加して他の親と悩みを共有したり、カウンセリングを受けたりするなど、親自身が孤立せず、自分の心をケアすることも非常に大切です。親の心の安定が、子どもの安定に繋がります。