現代の教育現場は、テクノロジーの進化とともに大きな変革期を迎えています。その中心的な役割を担うのが「デジタル教科書」です。GIGAスクール構想の推進により、全国の小中学校で1人1台の学習者用端末が整備され、デジタル教科書の活用が本格化し始めました。

この記事では、デジタル教科書の基本的な定義から、紙の教科書との違い、メリット・デメリット、そして今後の展望までを網羅的に解説します。生徒、教師、保護者それぞれの視点から、デジタル教科書がもたらす教育の変化を深く理解し、これからの時代に求められる学びの形について考える一助となれば幸いです。

目次

デジタル教科書とは

デジタル教科書は、単に紙の教科書を電子化しただけのものではありません。音声や動画、アニメーションといった多様なコンテンツを内包し、学習者の理解を多角的に支援する新しい教育ツールです。ここでは、文部科学省の定義に基づき、その本質と、混同されがちな「デジタル教材」との違いを明らかにします。

文部科学省による定義

文部科学省は、デジタル教科書を「紙の教科書の内容の全部(電磁的記録に記録することに伴って変更することがやむを得ないと認められる内容を除く)をそのまま記録した電磁的記録である教材」と定義しています。これは、学校教育法附則第9条第1項に規定されています。

重要なポイントは、デジタル教科書が「紙の教科書の代替」ではなく、「紙の教科書と併用する教材」として位置づけられている点です。あくまで主たる教材は紙の教科書であり、デジタル教科書はその学習効果を最大限に高めるための補助的なツールという位置づけからスタートしました。

しかし、教育環境の変化に伴い、その役割も見直されつつあります。2018年の学校教育法改正により、設置者の判断で、紙の教科書に代えてデジタル教科書を主たる教材として使用することが可能になりました。ただし、その場合でも、児童生徒の学習環境や健康への配慮から、必要に応じて紙の教科書も使用できる環境を整えることが求められています。

この定義からわかるように、デジタル教科書は教科書発行者が制作し、文部科学省の検定を経た、信頼性の高い教材です。フリーで配布されている学習アプリやインターネット上の情報とは一線を画し、公教育の根幹を支える教材としての品質が担保されています。

紙の教科書との違い

デジタル教科書は、紙の教科書が持つ情報をすべて含みながら、デジタルならではの多くの付加機能を持っています。両者の違いを理解することは、デジタル教科書のメリットを最大限に活かす上で不可欠です。

| 項目 | 紙の教科書 | デジタル教科書 |

|---|---|---|

| 形態・携帯性 | 複数冊あり重い。持ち運びが負担になることがある。 | 1台の端末に全教科分を収録可能。軽量で持ち運びやすい。 |

| コンテンツ | テキストと静止画が中心。 | テキスト、静止画に加え、動画、音声、アニメーション、3Dモデルなど多様なコンテンツを収録。 |

| インタラクティブ性 | 書き込みは可能だが、消去や再利用が難しい。 | ハイライト、メモ、拡大・縮小、検索機能が充実。書き込みや消去が容易。 |

| 学習の個別化 | 全員が同じ内容を見る。個別の調整は難しい。 | 文字サイズの変更、背景色の変更、音声読み上げ機能など、個々の特性に合わせた調整が可能。 |

| 更新・修正 | 一度印刷されると修正が困難。改訂は数年ごと。 | インターネット経由で内容のアップデートや誤植の修正が容易。最新の情報にアクセスしやすい。 |

| 学習履歴の活用 | 学習状況の把握はテストやノート提出に依存する。 | 学習時間、正答率、閲覧箇所などのデータを記録・分析し、個別指導に活用できる可能性がある。 |

| コスト | 教科書本体の費用(義務教育では無償)。 | 教科書ライセンス費用に加え、端末購入費、通信費、保守管理費などが必要。 |

| 健康面への影響 | 特になし(重さによる身体的負担を除く)。 | ブルーライトによる視力低下や眼精疲労、長時間の使用による健康リスクへの配慮が必要。 |

このように、デジタル教科書は紙の教科書と比較して、表現力、利便性、個別最適化の面で大きな優位性を持っています。例えば、理科の授業で火山の噴火の様子を動画で観察したり、社会科で歴史的な演説を音声で聞いたりすることで、生徒はより直感的で深い学びを得られます。また、英語の授業では、ネイティブスピーカーの発音を繰り返し聞くことで、リスニング力やスピーキング力の向上が期待できます。

一方で、導入・運用コストや健康面への配慮といった新たな課題も生じます。紙の教科書が持つ「一覧性」や「書き込みながら思考を整理する」といった良さも依然として重要であり、両者の長所をいかに効果的に組み合わせるかが、今後の教育現場における大きなテーマとなります。

デジタル教科書とデジタル教材の違い

「デジタル教科書」と「デジタル教材」は、しばしば混同されがちですが、明確な違いがあります。この違いを理解することは、GIGAスクール構想下での多様なICT活用を考える上で非常に重要です。

| 項目 | デジタル教科書 | デジタル教材 |

|---|---|---|

| 位置づけ | 主たる教材(紙の教科書と同内容) | 従たる教材(教科書を補完する教材) |

| 法的根拠 | 学校教育法に基づき定義・使用される。 | 特別の法的根拠はなく、広範な教育用コンテンツを指す。 |

| 検定 | 文部科学省の検定が必要。 | 検定は不要。学校や教員の裁量で選択・活用される。 |

| 内容 | 紙の教科書と同一の内容であることが原則。 | ドリル、シミュレーション、学習アプリ、解説動画、資料集など多種多様。 |

| 発行者 | 教科書発行者(教科書会社)。 | 教科書発行者、教育サービス企業、ソフトウェア開発会社、出版社など様々。 |

| 役割 | 体系的な知識・技能を習得するための根幹となる教材。 | 特定の単元の理解を深めたり、応用力を養ったり、興味・関心を広げたりするための補助的な役割。 |

簡単に言えば、デジタル教科書は「公式の教科書」のデジタル版であり、教育課程の根幹をなすものです。一方で、デジタル教材は、その教科書の学習をより豊かに、より効果的にするための「副教材やドリル、参考書」のデジタル版と考えることができます。

具体例を挙げると、算数の授業で「図形の面積」を学ぶ際、教科書の内容に沿って定義や公式を学ぶのがデジタル教科書の役割です。それに対し、デジタル教材は、様々な図形の面積を計算するドリルソフトや、図形を自由に動かして面積の変化を体感できるシミュレーションソフトなどが該当します。

教師は、デジタル教科書を軸に授業を組み立てながら、生徒の理解度や興味関心に応じて、最適なデジタル教材を組み合わせることで、より効果的で魅力的な授業をデザインできます。GIGAスクール構想で整備された1人1台端末は、まさにこの「デジタル教科書」と「デジタル教材」を自在に活用するためのプラットフォームなのです。

デジタル教科書の種類

デジタル教科書は、その利用者によって大きく二つの種類に分けられます。一つは児童生徒が使用する「学習者用デジタル教科書」、もう一つは教員が使用する「指導者用デジタル教科書」です。それぞれに特有の機能と役割があり、両者が連携することで、授業の効果を最大限に高めることができます。

学習者用デジタル教科書

学習者用デジタル教科書は、児童生徒一人ひとりが自身の端末(タブレットやノートPC)で利用することを想定して作られたデジタル教科書です。紙の教科書の内容をそのままデジタルで閲覧できるだけでなく、学習を個別最適化し、深めるための多彩な機能が搭載されています。

①主な機能

学習者用デジタル教科書には、主に以下のような機能があります。

- ビューア機能: 紙面をそのまま表示する機能。ページの拡大・縮小、スクロール、ページ送りなどが直感的に行えます。

- 書き込み・編集機能: テキストや図の上に、ペンツールで線を引いたり、文字を書き込んだりできます。マーカー機能で重要な部分をハイライトすることも可能です。書き込んだ内容は保存でき、後から見返したり、提出したりできます。

- マルチメディア再生機能: 教科書内の特定の箇所に埋め込まれた動画、音声、アニメーションなどを再生できます。例えば、英語の本文をネイティブスピーカーが読み上げる音声や、理科の実験手順を示す動画、社会科の歴史的出来事を解説するアニメーションなどがあります。

- 検索機能: 教科書全体から特定のキーワードを検索し、該当箇所に瞬時にジャンプできます。調べ学習や復習の際に非常に便利です。

- アクセシビリティ機能:

- 文字拡大: 小さな文字が見えにくい生徒のために、テキストを拡大表示できます。

- 音声読み上げ: テキスト全体または選択した部分を機械音声が読み上げます。視覚に障害のある生徒や、文字を読むのが苦手な生徒の学習を支援します。

- 背景色・文字色の変更: 白背景に黒文字が見づらい生徒のために、背景色や文字色を自分が見やすい組み合わせに変更できます。

- リフロー表示: 画面の大きさに合わせて、テキストや画像のレイアウトを自動で調整する機能。小さな画面でも読みやすくなります。

- 学習支援機能:

- 辞書連携: 不明な単語を選択すると、内蔵の辞書や外部の辞書サイトで意味を調べられます。

- ノート機能: デジタル教科書と連携したノートアプリに、考えや要点をまとめられます。教科書の内容を引用したり、自分の意見を書き加えたりするのに便利です。

- 学習履歴の記録: どのページをどれくらいの時間見たか、どの問題に正解・不正解したかといった学習ログが記録されます。

②学習への効果

これらの機能により、学習者用デジタル教科書は生徒の学びに多角的な効果をもたらします。まず、動画や音声といったリッチコンテンツは、生徒の学習意欲や知的好奇心を刺激します。抽象的で理解しにくい概念も、視覚的・聴覚的に捉えることで、直感的な理解につながりやすくなります。

また、アクセシビリティ機能は、障害のある生徒や、学習に困難を抱える生徒にとって、学びのバリアを取り除く大きな助けとなります。これまで情報へのアクセスが難しかった生徒も、他の生徒と同じ土俵で学習に参加できるようになるのです。これは、インクルーシブ教育の実現に大きく貢献します。

さらに、自分のペースで学習を進められる点も大きなメリットです。わからない箇所は何度でも動画を見返したり、音声を聞き直したりできます。逆に、得意な分野はどんどん先に進むことも可能です。一人ひとりの理解度や進度に応じた「個別最適化された学び」が、学習者用デジタル教科書によって実現しやすくなります。

指導者用デジタル教科書

指導者用デジタル教科書は、教員が授業中に電子黒板やプロジェクターを使って、クラス全体に提示することを目的としたデジタル教科書です。通称「デジタル指導書」とも呼ばれます。学習者用デジタル教科書が「個」の学びを支えるツールであるのに対し、指導者用デジタル教科書は「集団」での学びを円滑にし、深めるためのツールと言えます。

①主な機能

指導者用デジタル教科書は、学習者用が持つ基本機能に加え、授業での活用に特化した多くの機能を備えています。

- 提示・拡大機能: 教科書の紙面を大きく映し出す基本機能。特定の図版や文章を瞬時に拡大表示できるため、生徒の注目を集めやすく、説明もスムーズに行えます。

- 豊富な指導用コンテンツ:

- 関連資料の提示: 教科書本文に関連する写真、図版、グラフ、動画、ワークシートなどをワンクリックで呼び出せます。資料を準備・印刷する手間が大幅に削減されます。

- シミュレーションツール: 理科の実験や算数の図形操作など、仮想的に試行錯誤できるシミュレーション機能が搭載されているものもあります。

- モデル解答・解説: 練習問題の解答や、考え方のプロセスを段階的に表示できます。生徒へのフィードバックや解説に役立ちます。

- 授業支援機能:

- マーカー・書き込みツール: 重要な箇所に色を付けたり、解説を書き込んだりできます。板書の代わりとして、あるいは板書と併用して活用できます。

- マスキング(部分隠し)機能: 紙面の一部を隠す機能。クイズ形式で生徒に考えさせたり、重要なキーワードを後から示したりする際に便利です。

- 比較表示機能: 2つのページや資料を並べて表示できます。例えば、地図の今と昔を比較したり、二つの詩を対比して読んだりする授業で効果を発揮します。

- 学習者用端末との連携機能:

- 画面配信: 教員の手元で行った操作(拡大、書き込みなど)を、生徒全員の端末にリアルタイムで反映させることができます。

- 意見収集・比較: 生徒の回答や意見を一覧で表示し、クラス全体で共有できます。多様な考え方に触れる協働的な学びを促進します。

- 課題の配付・回収: 作成したワークシートや課題を生徒の端末に一斉に配付し、回答をデジタルで回収できます。

②授業への効果

指導者用デジタル教科書の最大のメリットは、授業準備の負担軽減と、授業の質の向上です。従来、教師は授業で使う写真や資料を印刷したり、模造紙に拡大コピーしたりと、多くの時間を準備に費やしていました。指導者用デジタル教科書には、これらの素材が豊富に収録されているため、準備時間を大幅に短縮し、その分のエネルギーを教材研究や生徒と向き合う時間に充てられます。

授業中においては、視覚的に分かりやすい提示により、生徒の興味・関心を引きつけ、集中力を維持しやすくなります。 板書にかかる時間が減るため、テンポの良い授業展開が可能になり、生徒が思考したり、対話したりする時間をより多く確保できます。

さらに、学習者用端末との連携機能を使えば、生徒一人ひとりの考えを瞬時に集約し、可視化できます。これにより、教師はクラス全体の理解度をリアルタイムで把握できるだけでなく、生徒同士が互いの意見から学び合う「協働的な学び」を効果的にデザインできるようになります。指導者用デジタル教科書は、教師の役割を「知識を伝達する人」から「生徒の学びを促進するファシリテーター」へと変える力を持っているのです。

デジタル教科書が注目される背景

なぜ今、デジタル教科書がこれほどまでに注目を集めているのでしょうか。その背景には、国を挙げた教育改革の大きな流れと、社会の変化に対応しようとする教育現場のニーズがあります。特に「GIGAスクール構想」と「教育現場のICT化」という二つのキーワードが、デジタル教科書の普及を強力に後押ししています。

GIGAスクール構想の推進

デジタル教科書が急速に普及する最大の原動力となったのが、文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」です。GIGAとは「Global and Innovation Gateway for All」の略で、「すべての児童生徒のための、グローバルで革新的な入り口」を意味します。

この構想の柱は、以下の二つです。

- 全国の小中学校における、1人1台の学習者用端末の整備

- 高速大容量の通信ネットワーク環境の整備

もともと2019年に打ち出されたこの構想は、数年かけて段階的に整備が進む予定でした。しかし、2020年の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、学校の臨時休業が相次ぎ、オンラインでの学習環境の必要性が急速に高まりました。この事態を受け、政府は計画を大幅に前倒しし、補正予算を組んで端末整備を加速させました。その結果、2021年の春までには、ほとんどの公立小中学校で1人1台端末環境が実現したのです。

この「1人1台端末」というハードウェアの整備は、デジタル教科書を活用するための物理的な基盤が整ったことを意味します。これまで、一部の先進的な自治体や学校でしか実現できなかったデジタル学習環境が、全国標準となったのです。端末がなければ、学習者用デジタル教科書は使えません。GIGAスクール構想は、まさにデジタル教科書が離陸するための滑走路を整備したと言えるでしょう。

文部科学省は、GIGAスクール構想の目的を単なる端末の配布に留めていません。その先にあるのは、「個別最適化された学び」と「創造性を育む学び」の実現です。

- 個別最適化された学び: 生徒一人ひとりの理解度や学習進度、興味・関心に合わせて、最適な学習コンテンツや課題を提供すること。デジタル教科書のアクセシビリティ機能や学習履歴の活用は、これを実現するための強力なツールとなります。

- 創造性を育む学び: 情報を収集・整理・分析し、他者と協働しながら新たな価値を創造していく学び。生徒が端末を使って調べ学習をしたり、プレゼンテーション資料を作成したり、プログラミングを行ったりする活動がこれにあたります。

デジタル教科書は、これらの新しい学びの中心に位置づけられています。教科書という体系化された知識のベースの上に、多様なデジタルツールや情報を組み合わせることで、生徒の主体的な学びを深めていく。GIGAスクール構想は、そのような次世代の教育を実現するための国家的なプロジェクトであり、デジタル教科書はその中核をなすコンテンツとして大きな期待を寄せられているのです。

教育現場のICT化

GIGAスクール構想と並行して、教育現場では以前からICT(情報通信技術)化の必要性が叫ばれていました。その背景には、社会全体の急速なデジタル化があります。

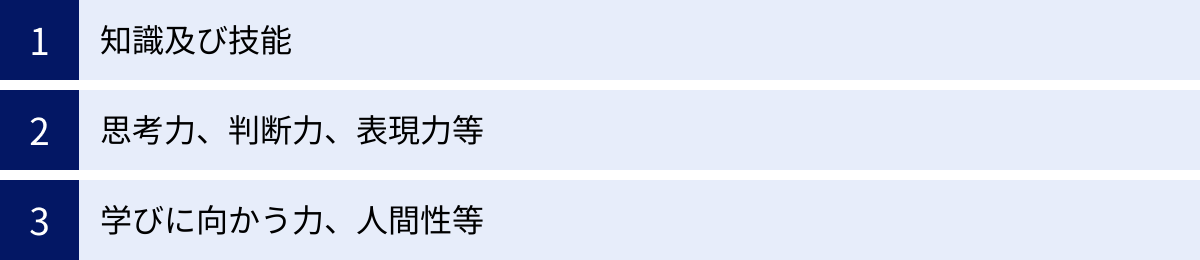

①Society 5.0時代に求められる資質・能力

内閣府が提唱する「Society 5.0」は、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会を指します。このような社会で活躍するためには、従来の「読み・書き・そろばん」だけでなく、新たな資質・能力が求められます。

文部科学省の学習指導要領では、育成を目指す資質・能力の三つの柱として、

- 知識及び技能

- 思考力、判断力、表現力等

- 学びに向かう力、人間性等

を挙げています。特に、これからの時代には、膨大な情報の中から必要なものを見つけ出し、その真偽を確かめ、論理的に思考し、他者と協働しながら課題を解決していく「情報活用能力」が不可欠です。

教育のICT化は、この情報活用能力を育成するための重要な手段と位置づけられています。デジタル教科書や様々なデジタルツールを日常的に活用する中で、生徒は自然とICTスキルを身につけ、情報を主体的に扱う力を養っていくことが期待されています。これは、特定の教科の知識を学ぶだけでなく、すべての学習の基盤となる力を育む上で極めて重要です。

②教育データの利活用(ラーニングアナリティクス)への期待

ICT化が進むことで、生徒の学習プロセスに関する様々なデータを収集・分析できるようになります。これを「ラーニングアナリティクス」と呼びます。例えば、デジタル教科書のどのページを長く見ていたか、どの問題でつまずいたか、どのような順番で学習を進めたかといったデータです。

これらのデータを分析することで、以下のようなことが可能になると期待されています。

- 教員による個別指導の高度化: 教師は、クラス全体の傾向だけでなく、生徒一人ひとりのつまずきの原因をデータに基づいて把握し、より的確な指導や支援を行えるようになります。

- 生徒自身の自己調整学習の促進: 生徒自身が自分の学習データを振り返ることで、得意・不得意を客観的に認識し、学習計画を立て直すといった「メタ認知能力」を高めることができます。

- 教材やカリキュラムの改善: 多くの生徒がつまずく箇所がデータで明らかになれば、教科書会社や教育委員会は、その部分の教材をより分かりやすく改善したり、指導方法を見直したりできます。

デジタル教科書は、このラーニングアナリティクスの基盤となる質の高い学習データを生み出す源泉として、大きな可能性を秘めています。もちろん、個人情報の保護やデータの適切な取り扱いには細心の注意が必要ですが、データに基づいた科学的な教育(Evidence-Based Education)を実現する上で、デジタル教科書と教育のICT化は不可分な関係にあるのです。

このように、デジタル教科書への注目は、単なる技術的な流行ではなく、GIGAスクール構想という国家戦略と、Society 5.0時代を見据えた教育の質的転換という、二つの大きな潮流が交差する点で生まれています。

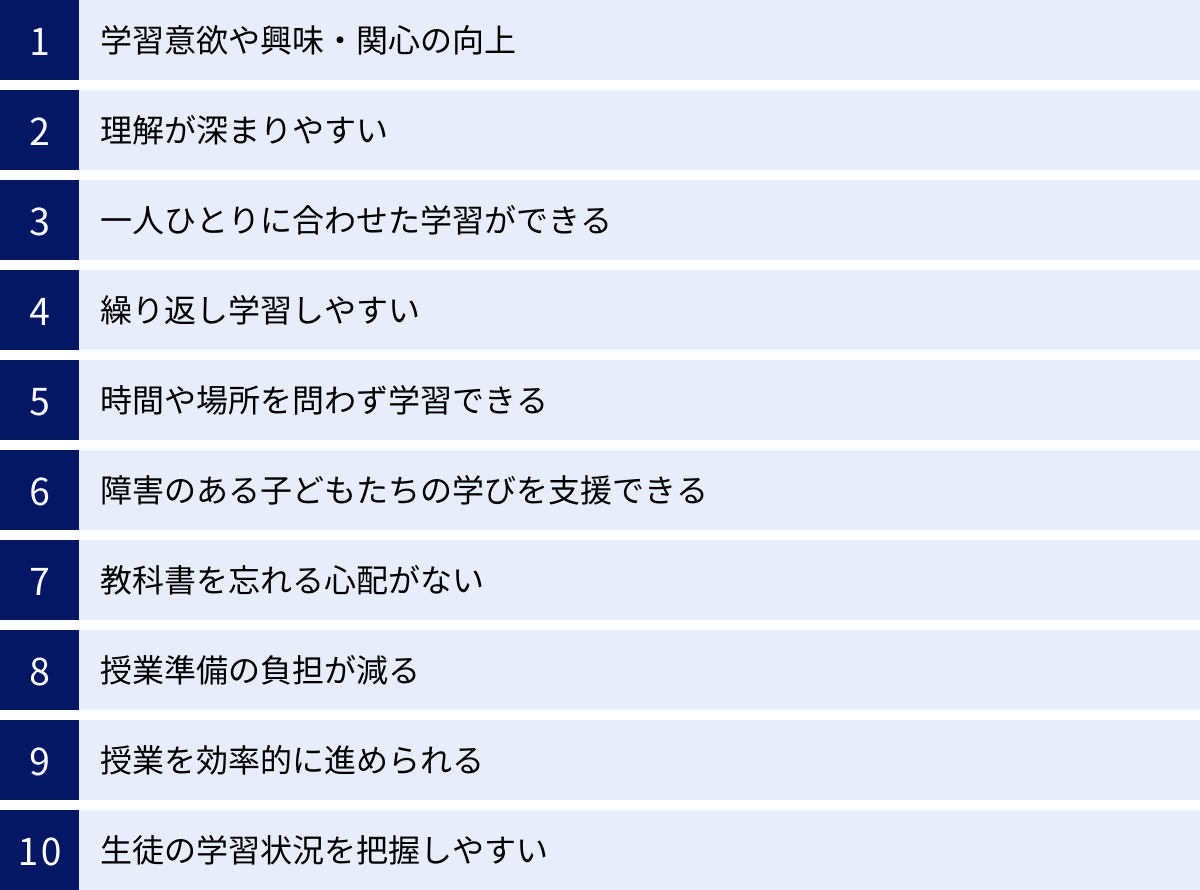

デジタル教科書のメリット

デジタル教科書は、生徒、教師の双方にとって、これまでの教育活動では得られなかった多くのメリットをもたらします。学習の質を高め、授業の効率を上げ、さらには教育の機会均等にも貢献する可能性を秘めています。ここでは、それぞれの立場から具体的なメリットを詳しく見ていきましょう。

生徒側のメリット

生徒にとって、デジタル教科書は学びをより楽しく、深く、そして自分らしいものに変えるツールとなります。

学習意欲や興味・関心の向上

従来の紙の教科書は、テキストと静止画が中心でした。しかし、デジタル教科書は動画、音声、アニメーション、3Dモデルといったリッチコンテンツを豊富に含んでいます。例えば、理科の授業で、植物の成長の様子をタイムラプス動画で観察したり、社会科で城の構造を3Dモデルで回転させながら見たりすることができます。こうした視覚的・聴覚的に訴えるコンテンツは、生徒の知的好奇心を刺激し、「もっと知りたい」「面白い」という学習への前向きな気持ちを引き出します。受け身の学習から、能動的な探求へと生徒を導くきっかけとなるのです。

理解が深まりやすい

デジタル教科書は、抽象的で理解が難しい概念を直感的に捉える手助けをします。算数・数学では、図形を回転させたり、展開図を組み立てたりするシミュレーションを通じて、空間認識能力を養うことができます。英語では、ネイティブスピーカーの正しい発音を何度でも繰り返し聞くことで、リスニング力だけでなく、発音やイントネーションの向上にもつながります。紙面では伝えきれない「動き」や「音」を伴う学習は、生徒の五感に働きかけ、記憶の定着と本質的な理解を促進します。

一人ひとりに合わせた学習ができる

デジタル教科書の最も大きなメリットの一つが、「個別最適化された学び」の実現です。生徒は自分の学習スタイルやペース、特性に合わせて、学習環境をカスタマイズできます。例えば、文字を読むのが苦手な生徒は「音声読み上げ機能」を使ったり、集中しやすいように「背景色を変更」したりできます。わからない単元は、解説動画を何度も見返して自分のペースで学習を進められます。これは、学習進度が速い生徒にとっても同様で、基礎的な内容を素早く終え、より発展的な課題に取り組む時間を生み出します。

繰り返し学習しやすい

復習のしやすさもデジタル教科書の大きな利点です。学習中に重要だと思った箇所に付けたマーカーや、書き込んだメモを一覧で確認できます。また、多くのデジタル教科書には、練習問題が搭載されており、間違えた問題だけを抽出し、再度挑戦する機能があります。自分の弱点を効率的に克服できるため、学習効果が飛躍的に高まります。 定期テスト前の復習など、限られた時間の中で要点を効率よく学び直す際に、その真価を発揮するでしょう。

時間や場所を問わず学習できる

1台の端末に全教科の教科書が収まっているため、生徒はいつでもどこでも学習に取り組むことができます。重い教科書を持ち運ぶ必要がなく、通学中の電車の中や、家庭でのリビング学習など、学習の場が広がります。また、学校を欠席してしまった場合でも、家庭の端末から授業で使った箇所を確認し、学習の遅れを取り戻しやすくなります。

障害のある子どもたちの学びを支援できる

デジタル教科書のアクセシビリティ機能は、障害のある生徒たちの学習におけるバリアを大きく取り除きます。

- 視覚障害: 文字の拡大や白黒反転機能は弱視の生徒を助け、音声読み上げ機能は全盲の生徒の読書を可能にします。

- 聴覚障害: 動画コンテンツに字幕を表示させることで、音声情報がなくても内容を理解できます。

- 肢体不自由: ページをめくるのが困難な生徒も、軽いタッチ操作で学習を進められます。

- ディスレクシア(読み書き障害): 音声読み上げや、読みやすいフォントへの変更、分かち書き表示などが、文字の認識を助けます。

これまで特別な支援が必要だった生徒も、デジタル教科書を使うことで、他の生徒と同じ教材で、同じように学習に参加できる機会が増えるのです。これはインクルーシブ教育の実現に向けた大きな一歩です。

教科書を忘れる心配がない

物理的なメリットとして、教科書の忘れ物がなくなる点も挙げられます。また、何冊もの重い教科書やノートをカバンに入れて持ち運ぶ必要がなくなり、ランドセルや通学カバンの軽量化につながります。これは、特に成長期の小学生の身体的負担を軽減する上で、保護者からも歓迎されるポイントです。

教師側のメリット

デジタル教科書は、教師の働き方を改善し、より質の高い授業を実現するための強力なサポーターとなります。

授業準備の負担が減る

指導者用デジタル教科書には、教科書の内容に関連する豊富な資料(写真、図版、動画、ワークシートなど)が予め収録されています。これまで教師がインターネットで探し、印刷し、配布していたような資料が、ワンクリックで提示できます。これにより、授業準備にかかる時間が大幅に削減され、その分の時間を教材研究や、生徒一人ひとりと向き合うための時間に充てることができます。 教師の長時間労働が問題となる中、この業務効率化は非常に大きなメリットです。

授業を効率的に進められる

指導者用デジタル教科書を使うことで、授業をスムーズかつ効果的に進められます。

- 板書時間の短縮: 図や表を瞬時に表示できるため、黒板に書き写す時間が不要になります。これにより、授業のテンポが上がり、生徒が思考したり、活動したりする時間をより多く確保できます。

- 生徒の関心を引きつける: 大きな画面に映し出されるカラーの図版や動画は、生徒の視線を集め、集中力を高めます。特に、クラス全体で共有したいポイントを拡大表示する機能は、授業の要点を明確に伝えるのに役立ちます。

- 柔軟な授業展開: 予期せぬ生徒の質問に対しても、関連資料をすぐに検索して提示するなど、臨機応変に対応できます。授業の流れを止めずに、生徒の知的好奇心に応えることが可能です。

生徒の学習状況を把握しやすい

学習者用デジタル教科書と連携することで、教師は生徒の学習状況をリアルタイムかつ多角的に把握できます。例えば、小テストを実施すれば、その場で自動採点され、クラス全体の正答率や、どの問題でつまずいている生徒が多いかを瞬時に確認できます。また、生徒が提出した意見やノートを一覧表示することで、一人ひとりの考えや理解度を把握し、次の指導に活かすことができます。経験や勘に頼るだけでなく、データに基づいた客観的な視点から生徒を理解し、支援することが可能になるのです。

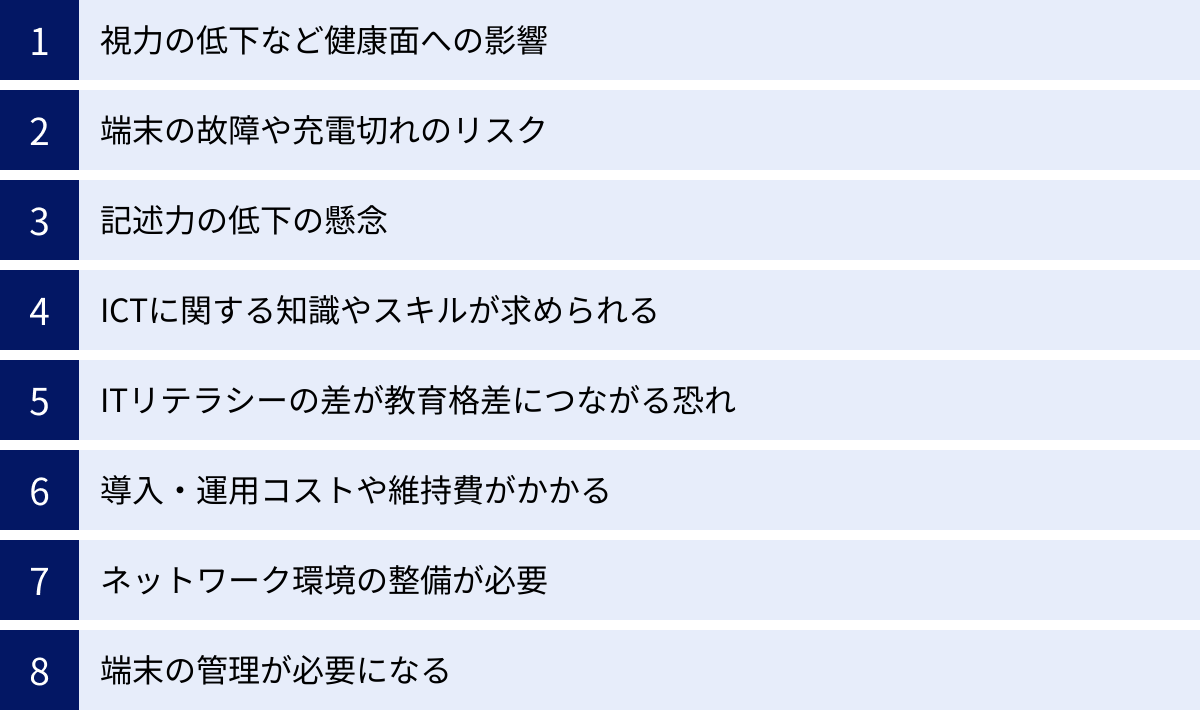

デジタル教科書のデメリットと課題

多くのメリットを持つデジタル教科書ですが、その導入と活用には、解決すべきデメリットや課題も存在します。生徒の健康面への影響から、教員のスキル、学校や家庭の負担まで、様々な側面から慎重に検討し、対策を講じていく必要があります。

生徒側のデメリット・課題

学習の中心となる生徒にとって、デジタル化は必ずしも良いことばかりではありません。特に健康面や学習習慣への影響が懸念されます。

視力の低下など健康面への影響

デジタル端末の長時間利用がもたらす健康への影響は、最も懸念される点の一つです。

- 眼精疲労・視力低下: スマートフォンやPCの画面から発せられるブルーライトは、目の疲れや乾き(ドライアイ)の原因となると言われています。また、小さな画面を長時間見続けることで、近視が進行するリスクも指摘されています。

- 姿勢の悪化: タブレットやノートPCを使う際、前かがみの姿勢になりがちです。不適切な姿勢が習慣化すると、首や肩のこり、さらにはストレートネックや背骨の歪みにつながる恐れがあります。

- 睡眠への影響: 夜間にブルーライトを浴びると、睡眠を促すホルモンであるメラトニンの分泌が抑制され、寝つきが悪くなったり、睡眠の質が低下したりすることがあります。

これらの健康リスクを軽減するためには、「1時間に10分程度の休憩を取り、遠くの景色を見る」「画面と目の距離を30cm以上離す」「ブルーライトカットのフィルターやメガネを使用する」「家庭での利用時間に関するルールを設ける」といった対策を、学校と家庭が連携して指導していくことが不可欠です。

端末の故障や充電切れのリスク

デジタル教科書は、端末が正常に動作することが大前提です。しかし、電子機器である以上、故障や不具合、落下による破損のリスクは避けられません。 授業中に端末がフリーズしたり、起動しなくなったりすると、その生徒は学習に参加できなくなってしまいます。また、家庭で充電を忘れてしまい、学校でバッテリーが切れてしまうケースも想定されます。

対策として、学校に予備の端末を準備しておくことや、教室に充電できる環境を整備することが求められます。また、端末を丁寧に扱うことの重要性を生徒に指導することも大切です。

記述力の低下の懸念

デジタル端末での学習は、キーボード入力やタップ操作が中心となります。そのため、鉛筆を持って文字を書く機会が減少し、漢字の書き取り能力や、文章を構成して記述する力が低下するのではないかという懸念が根強くあります。

実際に、思考を整理したり、アイデアを発展させたりする際には、手書きの方が適しているという研究報告もあります。この課題に対しては、デジタルとアナログのバランスを取ることが重要です。例えば、調べ学習や情報収集はタブレットで行い、考えをまとめるのは紙のノートに手書きで行うといった、学習の目的に応じてツールを使い分ける「ハイブリッド」な活用法が求められます。すべての学習をデジタルに置き換えるのではなく、紙の良さも活かしながら、両者の長所を組み合わせる指導が不可欠です。

教師側のデメリット・課題

デジタル教科書の導入は、授業のあり方を変革する可能性を秘めている一方で、教師に新たなスキルや負担を求めることにもなります。

ICTに関する知識やスキルが求められる

デジタル教科書や関連アプリケーションを効果的に活用するためには、教師自身が基本的なICTスキルを習得している必要があります。端末の操作方法はもちろん、トラブル発生時の簡単な対処法、効果的なアプリの選定・活用方法など、学ぶべきことは多岐にわたります。

これまでICT機器にあまり触れてこなかった教師にとっては、これが大きな負担となり、デジタル化への抵抗感につながることもあります。継続的かつ実践的な研修の機会を提供し、教師が安心してスキルアップできるサポート体制を構築することが急務です。

ITリテラシーの差が教育格差につながる恐れ

教師間のICTスキルや活用意欲には、個人差があります。この教師間のスキルの差が、そのまま児童生徒が受ける教育の質の差、つまり「教育格差」につながってしまうという深刻な課題があります。

ICTを積極的に活用し、魅力的で分かりやすい授業を展開するクラスと、従来の授業スタイルから変わらないクラスとでは、生徒の学習意欲や情報活用能力の伸びに差が生まれる可能性があります。この問題を解決するためには、個々の教師の努力に任せるだけでなく、学校全体としてICT活用の基本方針を定め、教員同士が学び合い、成功事例や悩みを共有できるような協働体制(例えば、ICT推進リーダーを中心としたチームなど)を築くことが重要です。

学校・家庭側のデメリット・課題

デジタル教科書の運用は、学校や家庭にも新たな負担や責任をもたらします。インフラ整備やコスト、管理体制が大きな課題となります。

導入・運用コストや維持費がかかる

GIGAスクール構想により、初期の端末導入費用は国や自治体によって賄われましたが、継続的な運用には様々なコストが発生します。

- 端末の更新費用: 端末の耐用年数は4〜5年とされており、数年後には一斉に買い替えの時期が訪れます。その際の財源確保は大きな課題です。

- ライセンス費用: デジタル教科書や有料の学習アプリケーションには、年間のライセンス費用が必要です。

- 保守・修理費用: 端末の故障時の修理費用や、バッテリー交換などのメンテナンス費用もかかります。

- 通信費: 高速大容量の通信環境を維持するための費用も継続的に必要です。

これらの費用を誰がどのように負担していくのか、長期的な視点での計画と予算確保が不可欠となります。

ネットワーク環境の整備が必要

デジタル教科書の機能を最大限に活かすためには、安定した高速の校内ネットワーク(Wi-Fi)環境が必須です。クラスの全生徒が同時に動画を視聴したり、データを送受信したりしても、通信が遅延したり、途切れたりしないだけのキャパシティが求められます。

現状では、自治体や学校によってネットワーク環境の質にばらつきがあり、場所によっては「Wi-Fiが繋がりにくい」といった問題も報告されています。すべての教室で快適な通信環境を確保するためのインフラ整備と、その維持管理が重要な課題です。

端末の管理が必要になる

学校は、数百台から千台以上にも及ぶ学習者用端末を管理する責任を負います。

- セキュリティ対策: 有害サイトへのアクセスを防ぐフィルタリング設定や、ウイルス対策ソフトの導入・更新など、情報セキュリティを確保するための管理が必要です。

- アカウント管理: 児童生徒一人ひとりのアカウントを発行し、管理する必要があります。

- ソフトウェアの更新: OSやアプリケーションのアップデートを適切に行い、常に最新の状態で利用できるように保つ必要があります。

- 紛失・盗難・破損への対応: 端末の貸与に関するルールを定め、紛失や破損が起きた際の対応フローを明確にしておく必要があります。

これらの管理業務は、情報担当の教員に大きな負担が集中しがちです。専門知識を持つICT支援員を配置するなど、教員の負担を軽減し、専門的な管理を行うための体制づくりが求められています。

デジタル教科書の導入状況と今後の展望

デジタル教科書は、GIGAスクール構想を追い風に、日本の教育現場で急速にその存在感を増しています。ここでは、文部科学省の方針や実際の普及率データに基づき、導入の現状と、これから乗り越えるべき課題、そして未来の展望について解説します。

文部科学省の方針と導入スケジュール

文部科学省は、デジタル教科書の普及に向けて、段階的かつ着実な方針を打ち出してきました。

2018年の学校教育法改正により、一定の条件下で、紙の教科書に代えてデジタル教科書を主たる教材として使用することが可能になりました。これを皮切りに、本格導入への道筋がつけられました。

大きな転換点となったのが、2024(令和6)年度からの本格導入です。この年度から、特に英語(小学校5年~中学校3年)と、算数・数学(小中学校)において、希望する学校・設置者に対して、学習者用デジタル教科書を「教科書」として位置づけ、紙の教科書と同様に無償で給付する措置が開始されました。これは、デジタル教科書が特別なものではなく、標準的な教材の一つとして公教育に根付いていくことを示す重要な一歩です。

ただし、文部科学省は拙速な全面移行には慎重な姿勢を示しています。当面の方針として、「紙の教科書とデジタル教科書の併用」を原則としています。デジタル教科書の使用にあたっては、「児童生徒の健康面への配慮や、各教科等の特性を踏まえ、効果的な場面で活用することが重要」としており、例えば「各教科の年間授業時数の2分の1に満たない範囲」で使用するといった目安も示されています。

これは、デジタル化のメリットを享受しつつも、紙媒体の良さや、デジタル化に伴うデメリットを慎重に見極めようとする意図の表れです。将来的には、指導方法やコンテンツの成熟度、活用の効果検証などを踏まえながら、さらなる普及拡大が検討されていくと考えられます。

デジタル教科書の普及率

GIGAスクール構想による1人1台端末の整備完了後、学習者用デジタル教科書の普及率は飛躍的に向上しました。

文部科学省が2023年10月に公表した「令和4年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)」によると、公立の小中学校等における学習者用デジタル教科書の整備率は97.2%に達しています。これは、ほとんどの学校で、デジタル教科書を利用できる環境が物理的に整ったことを示しています。

(参照:文部科学省「令和4年度学校における教育の情報化の実態等に関する調査結果(概要)」)

一方で、「整備率」と実際の「使用率」にはまだ乖離が見られます。同省の「学習者用デジタル教科書の効果的な活用の在り方等に関するガイドライン(令和5年3月)」に引用されたデータでは、多くの学校でデジタル教科書が「整備」はされているものの、日常的に「活用」されている割合はまだ発展途上であることが示唆されています。

特に、教科による活用度の差も指摘されています。動画や音声コンテンツが豊富な英語や、シミュレーションが有効な理科、図版の拡大が便利な社会科などで活用が進む一方、他の教科ではまだ手探りの状態にある学校も少なくありません。

今後は、整備されたインフラの上で、いかにして質の高い活用を促進していくかが、真の普及に向けた鍵となります。教員の研修充実や、優れた活用事例の共有などを通じて、ハード面だけでなくソフト面での普及を加速させていく必要があります。

今後の解決すべき課題

デジタル教科書が教育現場に完全に定着し、その効果を最大限に発揮するためには、いくつかの重要な課題を乗り越えなければなりません。

通信環境の全国的な整備

前述の通り、安定した高速の校内ネットワークはデジタル教科書活用の生命線です。現状では、自治体間の財政力や意識の差によって、ネットワーク環境の質に格差が生じています(いわゆる「自治体間ガチャ」)。特に、全校生徒が一斉にアクセスするような場面で、通信が不安定になるケースが報告されています。国や都道府県は、地域間格差を是正し、全国どの学校でも等しく質の高い通信環境を享受できるよう、継続的な財政支援と技術支援を行っていく必要があります。

教員の指導力向上と研修

デジタル教科書は、ただ導入するだけでは効果を発揮しません。その機能を理解し、どの単元の、どの場面で、どのように使えば学習効果が高まるのかをデザインできる教員の指導力が不可欠です。しかし、多忙な教員が独力でスキルを習得するのは困難です。

今後は、以下のような多角的な研修・サポート体制の構築が求められます。

- 実践的な研修: 機器の操作方法だけでなく、具体的な授業場面を想定した活用法や、指導案の作成演習など、すぐに授業で使える実践的な内容の研修。

- OJTの充実: ICT支援員やICT活用の得意な教員が、日常的に他の教員の相談に乗ったり、授業をサポートしたりする体制。

- 教員コミュニティの形成: 学校内や自治体単位で、教員が成功事例や悩みを共有し、互いに学び合えるプラットフォームや研究会を設ける。

デジタルコンテンツのさらなる充実

現在のデジタル教科書は、紙の内容に動画や音声を付加したものが主流ですが、今後はよりインタラクティブで、個別最適化に対応したコンテンツの開発が期待されます。

- アダプティブ・ラーニング機能の強化: 生徒の回答状況に応じて、出題される問題の難易度が自動で変化するような、より高度な個別最適化学習機能。

- 多様なデジタル教材との連携: デジタル教科書をハブとして、教科書会社以外の企業が開発した優れたドリルソフトやシミュレーションツール、外部のデータベースなどとシームレスに連携できる仕組み。

- 教員によるコンテンツ作成支援: 教員が自身の担当するクラスの実態に合わせて、既存のコンテンツをカスタマイズしたり、オリジナルの教材を簡単に追加したりできる機能。

これらの課題を一つひとつ解決していくことで、デジタル教科書は単なる「電子化された本」から、生徒一人ひとりの学びを最大限に引き出す「次世代の学習プラットフォーム」へと進化していくでしょう。その道のりは決して平坦ではありませんが、日本の教育の未来を左右する重要な挑戦です。

家庭学習で使えるおすすめデジタル教材

GIGAスクール構想により、子どもたちがデジタル端末に触れる機会は格段に増えました。学校だけでなく、家庭学習においてもデジタル教材を活用したいと考える保護者の方も多いでしょう。ここでは、学校で使う「デジタル教科書」とは異なる、家庭学習をサポートする代表的な「デジタル教材」をいくつか紹介します。それぞれに特徴があるため、お子さんの性格や学習スタイルに合わせて選ぶことが大切です。

| 教材名 | 特徴 | 料金体系(目安) | 対象学年 | 無料体験 |

|---|---|---|---|---|

| すらら | 無学年式、対話型レクチャー、現役塾講師の「すららコーチ」による学習サポートが手厚い。 | 月額 8,228円~(税込) | 小1~高3 | あり |

| スタディサプリ | カリスマ講師による質の高い講義動画が見放題。圧倒的なコストパフォーマンス。 | 月額 2,178円~(税込) | 小4~高3、大学受験 | あり(14日間) |

| スマイルゼミ | 専用タブレットを使用。手書き認識の精度が高く、「書く」学習を重視。 | 月額 3,278円~(税込) | 幼児~高校生 | あり(資料請求で2週間) |

| 進研ゼミ | 長年の実績とノウハウ。キャラクターや赤ペン先生など、子どものやる気を引き出す仕組みが豊富。 | 月額 3,250円~(税込) | 幼児~高校生 | あり |

| 天神 | 買い切り型。インターネット不要で利用可能。問題数が豊富で、戻り学習・先取り学習が自由自在。 | 買い切り(要見積もり) | 幼児~高校生 | あり |

※料金は2024年5月時点のものです。学年やコース、支払い方法によって変動します。最新の情報は各公式サイトでご確認ください。

すらら

「すらら」は、「無学年式」を採用しているのが最大の特徴です。学年に関わらず、お子さんの学力に応じて、つまずいた単元までさかのぼって学習(戻り学習)したり、得意な科目をどんどん先に進めたり(先取り学習)できます。

キャラクターが対話形式で解説してくれる「対話型レクチャー」は、まるで先生が隣にいるかのような感覚で学習を進められます。わからないまま先に進むことがないよう、理解度を確認しながら進む仕組みになっています。

また、現役の塾講師である「すららコーチ」が、一人ひとりに合わせた学習計画を立て、学習の進捗を管理してくれる点も大きな魅力です。学習習慣の定着や、保護者の負担軽減につながります。特に、不登校のお子さんの出席扱い制度に対応しているなど、多様な学びのニーズに応える教材です。

参照:すらら 公式サイト

スタディサプリ

「スタディサプリ」は、リクルートが提供するオンライン学習サービスで、圧倒的なコストパフォーマンスが魅力です。月額料金で、小学校4年生から高校3年生までの全教科・全学年の講義動画が見放題になります。

講義を担当するのは、予備校などで実績のある「カリスマ講師」たち。要点を押さえた分かりやすく面白い授業は、多くの子どもたちを引きつけます。一つの講義は15分程度と短く、集中力を維持しやすいのもポイントです。

苦手な単元は前の学年に戻って基礎から学び直したり、得意な科目は先の学年の内容を予習したりと、柔軟な使い方が可能です。部活動や他の習い事で忙しいお子さんや、費用を抑えつつ質の高い学習をさせたい家庭におすすめです。

参照:スタディサプリ 公式サイト

スマイルゼミ

「スマイルゼミ」は、専用のタブレット端末を使って学習するスタイルです。この専用タブレットは、学習に不要なアプリやサイトへのアクセスが制限されており、子どもが勉強に集中しやすい環境が整っています。

最大の特徴は、手書き認識技術の高さです。タブレットでありながら、紙に書くのと同じような感覚で、漢字の「トメ・ハネ・ハライ」や、計算の筆算などを正確に認識します。デジタルでも「書く」ことを重視したい家庭に最適です。

学習を終えると、その日の学習内容や成果が保護者のスマートフォンに通知される機能もあり、子どもの頑張りを手軽に確認し、褒めてあげることができます。

参照:スマイルゼミ 公式サイト

進研ゼミ 小学講座・中学講座

「進研ゼミ」は、ベネッセコーポレーションが提供する、長年の歴史と実績を持つ通信教育講座です。多くの保護者にとって馴染み深い教材でしょう。

紙のテキストを中心としたコースと、専用タブレットで学ぶコースから選択できます。子どもたちの学習意欲を引き出すためのノウハウが豊富で、オリジナルキャラクターが登場したり、努力に応じてポイントが貯まりプレゼントと交換できたりする仕組みがあります。

また、添削指導の「赤ペン先生」は、一人ひとりの答案を丁寧に見て、的確なアドバイスと励ましの言葉をくれるため、子どものモチベーション維持に繋がります。長年の実績に裏打ちされた安心感と、子どものやる気を引き出す工夫を重視する家庭に向いています。

参照:進研ゼミ小学講座 公式サイト、進研ゼミ中学講座 公式サイト

天神

「天神」は、一度購入すれば追加料金なしで利用し続けられる「買い切り型」のデジタル教材です。月額料金が発生しないため、長期間利用する場合、トータルコストを抑えられる可能性があります。

インターネット接続が不要なため、通信環境に左右されずにいつでもどこでも学習できます。教科書準拠の内容で、問題数が非常に豊富なのが特徴です。一問一答から文章題まで、様々な形式の問題が収録されており、徹底的な反復学習が可能です。

お子さんの学習状況に合わせて、システムが自動で最適な問題を出題してくれるため、効率的に弱点を克服できます。兄弟がいる場合、追加料金なしで利用できる点も大きなメリットです。

参照:天神 公式サイト

デジタル教科書に関するよくある質問

デジタル教科書の導入が進むにつれて、保護者や教育関係者から様々な疑問が寄せられます。ここでは、特によくある質問について、簡潔に分かりやすくお答えします。

デジタル教科書は有料ですか?費用は誰が負担しますか?

義務教育段階(小中学校)で使用される教科書については、「教科書無償措置法」という法律に基づき、国がその費用を全額負担しています。これは、紙の教科書でもデジタル教科書でも同じです。

2024年度から本格導入された、英語と算数・数学の学習者用デジタル教科書についても、紙の教科書と同様に無償で給付されます。したがって、保護者がデジタル教科書のライセンス費用を直接負担することはありません。

ただし、注意が必要なのは、デジタル教科書を使用するための「端末」や「通信環境」に関する費用です。GIGAスクール構想によって整備された学習者用端末は、基本的に自治体が購入し、児童生徒に「貸与」しているものです。端末の購入・更新費用や、校内の通信環境の整備・維持費は、国や自治体の公費で賄われます。

家庭でのインターネット接続環境(Wi-Fiなど)や、端末の充電にかかる電気代については、原則として各家庭の負担となります。また、万が一、貸与された端末を故意や重大な過失によって破損させてしまった場合、修理費用の一部または全部を家庭が負担するよう求める自治体もあります。このあたりのルールは自治体によって異なるため、お住まいの地域の教育委員会や学校からの案内を確認することが重要です。

紙の教科書は完全になくなりますか?

当面の間、紙の教科書が完全になくなることはありません。

文部科学省は、デジタル教科書の導入にあたり、一貫して「紙の教科書とデジタル教科書の併用」を基本方針としています。2024年度からの本格導入後も、この方針は維持されています。

その理由として、以下のような点が挙げられます。

- 学習効果の検証: デジタル教科書が学習に与える影響については、まだ研究・検証が進められている段階です。効果や課題を慎重に見極める必要があります。

- 健康への配慮: 児童生徒の視力低下や健康面への影響を考慮し、デジタル端末の利用時間を適切に管理する必要があります。

- 紙の教科書の良さ: 紙には、全体を俯瞰しやすい「一覧性」や、自由に書き込みながら思考を深められる良さがあります。これらの利点も引き続き活用すべきと考えられています。

- 災害時等の備え: 大規模な停電や通信障害が発生した場合でも、紙の教科書があれば学習を継続できます。

将来的には、デジタル教科書の活用がさらに進み、その役割が大きくなっていく可能性はありますが、現時点では「デジタルか紙か」の二者択一ではなく、両者の長所を活かした「ハイブリッドな学び」を目指すことが、国の方針となっています。

学習に使うタブレットは学校から支給されますか?自分で用意する必要はありますか?

GIGAスクール構想の下では、公立の小中学校に通う児童生徒に対して、自治体(市区町村の教育委員会)が整備した学習者用端末が1人1台「貸与」されるのが基本です。したがって、多くのご家庭では、自分で端末を用意する必要はありません。

貸与される端末の機種(iPad, Chromebook, Windows PCなど)は、自治体や学校によって異なります。

ただし、一部の私立学校や、ごく一部の公立学校では、「BYOD(Bring Your Own Device)」という方式を採用している場合があります。これは、各家庭が学校の指定するスペックを満たした端末を自費で購入し、学校に持参する方式です。また、学校が推奨する機種を家庭で購入する「BYAD(Bring Your Assigned Device)」という方式もあります。

お子さんが通う学校がどの方式を採用しているかについては、入学説明会や学校から配布される資料で必ず案内があります。公立の小中学校であれば、基本的には貸与されると考えて問題ありませんが、ご心配な場合は学校や教育委員会に確認することをおすすめします。貸与端末には、学習に不要なアプリの利用を制限する設定や、有害サイトへのアクセスをブロックするフィルタリングが施されており、子どもたちが安全に利用できる環境が整えられています。

まとめ

本記事では、「デジタル教科書」をテーマに、その定義から種類、注目される背景、メリット・デメリット、そして今後の展望まで、多角的に解説してきました。

デジタル教科書は、文部科学省が推進するGIGAスクール構想を背景に、全国の小中学校で急速に普及が進んでいます。これは、単に教科書が電子化されるという変化に留まらず、日本の教育が新たなステージへと移行することを示す大きな潮流です。

デジタル教科書がもたらす最大のメリットは、動画や音声といったリッチコンテンツによる学習意欲の向上と、一人ひとりの特性や進度に応じた「個別最適化された学び」の実現可能性にあります。また、障害のある子どもたちの学習を支援し、教育のインクルーシブ化を推進する上でも、その役割は非常に大きいと言えるでしょう。

一方で、視力低下などの健康面への影響、端末の故障リスク、教員のICTスキル向上、導入・運用コストといった、乗り越えるべき課題も山積しています。これらのデメリットや課題から目をそむけることなく、学校、家庭、行政が一体となって対策を講じていく必要があります。

重要なのは、「デジタルか、紙か」という二元論で考えるのではなく、それぞれの長所を最大限に活かし、短所を補い合う「ハイブリッドな学び」の形を創造していくことです。情報を効率的に収集・整理する場面ではデジタルを、じっくりと思考を深め、記述する場面では紙を活用するなど、学習の目的に応じて最適なツールを選択する力が、これからの子どもたちには求められます。

デジタル教科書の導入は、教育現場にとって大きな挑戦ですが、同時に、これまで実現が難しかった理想の教育に近づくための大きなチャンスでもあります。この変革の時代において、子どもたちが未来を生き抜くために必要な力を育むツールとして、デジタル教科書が正しく理解され、効果的に活用されていくことが期待されます。