大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となります。その際、「塾や予備校に通うべきか、それとも独学で挑戦すべきか」という悩みは、多くの受験生が抱える共通の課題です。費用や時間の制約、あるいは自分のペースで学習したいという思いから、独学という選択肢を検討する人は少なくありません。

しかし、同時に「本当に独学で志望校に合格できるのだろうか」「何から手をつければ良いのかわからない」といった不安もつきまといます。周りの友人が次々と塾に通い始めると、焦りや孤独感を感じることもあるでしょう。

結論から言えば、大学受験は独学でも十分に合格を勝ち取ることが可能です。しかし、それは誰にでも当てはまる簡単な道ではありません。成功するためには、正しい学習戦略を立て、それを最後までやり抜く強い意志と自己管理能力が不可欠です。

この記事では、大学受験の独学について、あらゆる角度から徹底的に解説します。独学のメリット・デメリットを深く理解し、自分が独学に向いているタイプかどうかを判断する材料を提供します。さらに、独学で合格を勝ち取るための具体的な7つのステップ、独学の弱点を補う便利なサポートサービス、そして不安になった時の相談先まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、独学に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って受験勉強に取り組むための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

大学受験は独学でも合格可能

「独学で大学受験を乗り切る」と聞くと、非常に困難な挑戦のように思えるかもしれません。しかし、毎年多くの受験生が塾や予備校に頼らず、自らの力で志望校合格の栄冠を掴んでいます。したがって、「大学受験は独学でも合格可能である」というのは紛れもない事実です。

インターネットの普及により、かつては予備校でしか得られなかったような質の高い情報や教材に、誰でも簡単にアクセスできるようになりました。優れた参考書や問題集、安価で質の高い映像授業サービス、学習管理アプリなど、独学をサポートするツールは豊富に存在します。これらの環境を最大限に活用すれば、予備校に通う生徒と遜色ない、あるいはそれ以上の学習効果を上げることも夢ではありません。

実際に、難関大学とされる東京大学や京都大学、早稲田大学、慶應義塾大学などにも、独学で合格した学生は数多く存在します。彼らは、塾や予備校が提供するパッケージ化されたカリキュラムに頼るのではなく、自分自身の頭で考え、試行錯誤を繰り返しながら、合格への最短ルートを切り拓いてきたのです。

ただし、この「可能である」という言葉を楽観的に捉えすぎてはいけません。それは、あくまで「条件付きの可能性」であり、その裏には並々ならぬ努力と工夫が隠されています。

ただし成功には正しい方法と強い意志が必要

独学での合格が可能である一方で、安易な気持ちで始めると失敗に終わるリスクが高いのも事実です。独学を成功させるためには、大きく分けて二つの重要な要素が欠かせません。それは「正しい学習戦略」と「揺るぎない自己管理能力」です。

第一に、「正しい学習戦略」とは、志望校合格というゴールから逆算して、今何をすべきかを明確に描いたロードマップのことです。予備校に通う場合、経験豊富なプロが長年のデータに基づいて最適なカリキュラムを組んでくれます。しかし、独学ではその役割をすべて自分で担わなければなりません。

例えば、以下のような項目をすべて自分で考え、計画に落とし込む必要があります。

- 志望校の入試科目、配点、出題傾向の徹底的な分析

- 現在の自分の学力(模試の成績、得意・不得意分野)の客観的な把握

- ゴールと現在地のギャップを埋めるための年間・月間・週間・日々の学習計画の立案

- 数ある参考書の中から、自分のレベルと目的に合った最適な一冊を選ぶ選択眼

- 基礎固め、応用力養成、過去問演習といった各フェーズで、いつ、何を、どれくらいやるかの判断

- 計画通りに進まなかった際の、柔軟な軌道修正

闇雲に目の前の参考書をこなすだけでは、成績は伸び悩みます。限られた時間の中で最大限の成果を出すためには、常に全体像を意識し、戦略的に学習を進める視点が不可欠なのです。

第二に、「揺るぎない自己管理能力」は、独学における最大の壁とも言えるモチベーションの維持に直結します。予備校には、決まった時間に授業があり、周りには必死に勉強するライバルがいます。この「強制力」と「競争環境」が、良くも悪くも生徒を勉強へと向かわせます。

一方、独学は完全に自由です。いつ勉強するも、しないも自分次第。スマートフォン、ゲーム、SNS、友人からの誘いなど、周囲には無数の誘惑があります。「今日は疲れたから明日から頑張ろう」という甘えが、一度生まれると簡単には断ち切れません。

- 独学成功者の架空例:Aさんの場合

Aさんは、毎日朝6時に起床し、7時から9時まで英語の勉強、学校から帰宅後、19時から23時まで数学と化学の勉強をするという計画を立てました。スマートフォンの通知はオフにし、勉強中は別の部屋に置くルールを徹底。スランプに陥った時は、志望校のパンフレットを眺め、「このキャンパスで学ぶんだ」と自分を奮い立たせました。この生活を1年間継続し、見事第一志望の国立大学に合格しました。 - 独学失敗者の架空例:Bさんの場合

BさんもAさんと同じように立派な学習計画を立てました。しかし、最初の1ヶ月は守れたものの、次第に友人と遊ぶ時間を優先するようになりました。「少しだけ」と思って始めたゲームに数時間を費やし、計画は崩壊。遅れを取り戻そうと焦るものの、何から手をつけていいか分からなくなり、結局、受験を諦めてしまいました。

この二人の差は、才能や地頭の差ではありません。自らを律し、決めたことを着実に実行し続ける力、すなわち自己管理能力の差です。

この記事では、この「正しい学習戦略」の立て方や、「自己管理能力」を高め、モチベーションを維持するための具体的な方法についても詳しく解説していきます。独学での挑戦は決して平坦な道ではありませんが、この記事を羅針盤として活用し、強い意志を持って臨めば、必ずや合格への道は拓けるでしょう。

大学受験を独学で行うメリット

独学という選択肢には、予備校や塾にはない数多くの魅力的なメリットが存在します。これらのメリットを最大限に活かすことができれば、独学は非常に効果的な受験戦略となり得ます。ここでは、独学がもたらす4つの主要なメリットについて、深く掘り下げていきましょう。

| メリットの種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 費用面 | 予備校と比較して年間数十万円〜百万円以上のコストを削減できる。 |

| ペース配分 | 自分の理解度に合わせて得意科目は先取り、苦手科目はじっくり取り組める。 |

| 時間・場所 | 通学時間が不要で、早朝や深夜など好きな時間に好きな場所で勉強できる。 |

| 教材選択 | 解説の詳しさや問題量など、自分に最適な参考書を自由に選べる。 |

費用を大幅に抑えられる

大学受験における独学の最大のメリットとして、まず挙げられるのが経済的な負担を劇的に軽減できる点です。大学受験予備校や塾に通う場合、その費用は決して安くはありません。

一般的に、予備校や塾にかかる費用は、受講する講座の数や種類によって大きく変動しますが、年間のトータルコストは高額になりがちです。具体的には、以下のような費用が発生します。

- 入学金: 約3万円〜10万円

- 年間授業料(通期講座): 約50万円〜100万円

- 季節講習費(夏期・冬期・直前): 約10万円〜30万円

- 教材費: 約5万円〜10万円

これらを合計すると、年間で約70万円から150万円、あるいはそれ以上の費用がかかることも珍しくありません。国公立大学の年間授業料が約54万円(参照:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」)であることを考えると、これは非常に大きな出費です。家庭によっては、この費用が大きな負担となり、子供に十分な教育機会を与えられないというケースも存在します。

一方で、独学の場合、これらの費用はほとんどかかりません。独学で必要となる主な費用は以下の通りです。

- 参考書・問題集代: 3万円〜8万円程度

- 模試受験料: 1回あたり5,000円〜7,000円程度で、年間5回受けたとすると2.5万円〜3.5万円程度

- その他(必要に応じて): 有料の学習アプリや映像授業サービスの利用料など

これらを合計しても、独学にかかる年間の費用は、およそ5万円から13万円程度に収まります。予備校に通う場合と比較すると、その差は歴然です。

このコスト差は、受験生本人だけでなく、家計にとっても大きなメリットです。浮いた費用を、複数の大学を受験するための受験料に充てたり、合格後の入学金や授業料、一人暮らしを始めるための資金として蓄えたりすることができます。経済的な心配事を一つ減らすことで、受験生はより勉強そのものに集中できるという精神的なメリットも生まれるのです。

自分のペースで学習を進められる

予備校の集団授業は、多くの生徒の平均的なレベルに合わせて進められます。これは、ある生徒にとっては「ペースが速すぎてついていけない」、また別の生徒にとっては「すでに理解している内容で退屈だ」という状況を生み出す可能性があります。一度授業でつまずくと、次の授業まで疑問が解消されず、どんどん遅れをとってしまうリスクもあります。

しかし、独学であれば、学習の進捗を完全に自分の裁量でコントロールできます。これは、効率的な学習を進める上で非常に大きなアドバンテージです。

例えば、数学が得意で、すでに教科書レベルの内容を完全にマスターしている生徒がいるとします。予備校の授業では、他の生徒に合わせて基礎的な内容の解説から始まるかもしれませんが、独学ならその時間をすべてカットし、いきなり志望校レベルの応用問題集に取り組むことができます。これにより、得意科目をさらに伸ばし、大きな得点源にすることが可能です。

逆に、英語の長文読解が苦手な生徒がいるとします。集団授業では次々と新しい長文を読んでいくため、一文一文の構造をじっくり分析する時間が足りないかもしれません。しかし独学であれば、中学レベルの英文法に戻って徹底的に復習したり、一つの長文に何時間もかけて精読したりと、自分の弱点を克服するために必要な時間を好きなだけ確保できます。

このように、自分の学力や理解度に応じて、学習内容の「深さ」と「速さ」を自由に調整できるのが独学の強みです。「わかったふり」をして先に進む必要がなく、自分が納得できるまで一つのテーマと向き合うことができます。この「自分だけのオーダーメイドカリキュラム」を組めることが、最短距離での学力向上に繋がるのです。

時間や場所に縛られず勉強できる

予備校に通う場合、必然的に「通学時間」と「授業時間」という二つの制約が生まれます。自宅から予備校まで往復1時間かかるとすれば、それだけで貴重な学習時間が毎日失われることになります。また、授業は決まった曜日・時間に行われるため、部活動や学校行事、個人の生活リズムとの調整が難しい場合もあります。

その点、独学は時間と場所の制約から完全に解放されます。通学時間はゼロ。勉強する場所も、静かな自室、気分転換になるリビング、集中力が高まる図書館、少し雑音があった方が落ち着くカフェなど、その日の気分や学習内容に合わせて自分で選べます。

時間の使い方も自由自在です。

- 早朝型の人: 誰にも邪魔されない朝5時から8時までを、最も集中力が必要な数学や英語長文の学習に充てる。

- 夜型の人: 学校や部活から帰宅後、夕食と休憩を挟んで、深夜までじっくりと腰を据えて勉強する。

- 隙間時間の活用: 通学の電車内で英単語帳や古文単語帳を開く、学校の昼休みに短い問題集を1題解くなど、細切れの時間を積み重ねて有効活用する。

特に、部活動に打ち込んでいる現役生にとって、この時間的な柔軟性は大きな武器になります。練習で疲れて帰宅した日は暗記系の軽い学習に留め、部活が休みの日にまとまった時間を確保して演習に取り組む、といったメリハリの利いた学習が可能です。

自分の生活リズムやエネルギーレベルに合わせて最適な学習スケジュールを組めることは、長期間にわたる受験勉強を継続する上で、心身の健康を維持するためにも重要な要素と言えるでしょう。

自分に合った参考書を自由に選べる

予備校では、授業で使うテキストや問題集が指定されているのが一般的です。もちろん、それらはプロが選び抜いた質の高い教材ですが、必ずしもすべての生徒にとって「最適」とは限りません。解説のスタイルやレイアウト、問題のレベルなどが自分の好みや学力に合わないと感じることもあるでしょう。

独学の大きなメリットの一つは、市販されている膨大な数の参考書・問題集の中から、自分に最も合った一冊を自由に選べることです。

現在の出版業界では、受験生向けの参考書が非常に充実しており、様々なニーズに応える工夫が凝らされています。

- 解説のスタイル: 講義形式で語りかけるように書かれたもの、要点が簡潔にまとめられたもの、図やイラストを多用して視覚的に理解を促すものなど。

- レベル: 中学レベルの復習から、教科書レベル、共通テスト対策、難関大二次試験対策まで、細かくレベル分けされている。

- 目的: 知識をインプットするための「講義系参考書」、学んだ知識をアウトプットするための「問題集」、特定の大学の傾向に特化した「過去問集」など。

これらの選択肢の中から、「この解説なら理解できる」「このレイアウトは見やすい」と感じる、自分にとって最高の相棒となる参考書を見つけ出すことができます。自分に合った参考書での学習は、理解のスピードを速め、勉強のモチベーションを高める効果があります。

また、受験界隈で「参考書ルート」と呼ばれる、志望校合格までにこなすべき参考書の組み合わせを自分で考え、構築していくプロセスも独学の醍醐味の一つです。試行錯誤しながら自分だけの最強の参考書ルートを完成させ、それをやり遂げた時の達成感は格別です。

ただし、選択肢が多いことは、選び方を間違えると非効率になるリスクもはらんでいます。後述する「独学で合格を勝ち取るための7つのステップ」の中で、正しい参考書の選び方についても詳しく解説します。

大学受験を独学で行うデメリット

独学には多くのメリットがある一方で、その自由さや孤独さが原因となるデメリットも数多く存在します。これらのデメリットを事前に理解し、対策を講じておかなければ、独学の道は極めて険しいものになります。ここでは、独学者が直面しがちな6つの大きな壁について解説します。

モチベーションの維持が難しい

独学における最大の敵は、自分自身の心の弱さかもしれません。予備校に通っていれば、決まった時間に授業があり、周りには同じ目標に向かって努力する仲間がいます。こうした環境がある種の強制力となり、気が乗らない日でも机に向かうきっかけを与えてくれます。

しかし、独学にはその強制力が一切ありません。勉強するかしないかは、完全に自分の意志に委ねられています。

- 「今日は疲れたから、明日から本気を出そう」

- 「友達から遊びに誘われたから、今日くらいはいいか」

- 「思ったように成績が上がらない。やっても無駄かもしれない」

こうしたネガティブな感情や甘えは、誰にでも生まれるものです。問題は、そうした気持ちに陥った時に、自力で立ち直り、再び勉強への意欲を取り戻せるかどうかにかかっています。周りに励ましてくれる仲間や、厳しくも温かく指導してくれる先生がいない環境では、一度切れてしまったモチベーションの糸を再び繋ぐのは容易ではありません。

特に、受験勉強は1年以上にわたる長期戦です。常に高いモチベーションを保ち続けることは不可能です。必ず中だるみの時期やスランプが訪れます。その時に、いかにして学習を継続できるか。独学を成功させるためには、精神的なタフさと、モチベーションを管理するための具体的な工夫が不可欠となるのです。

学習計画の作成や進捗管理が大変

メリットとして「自分のペースで学習できる」ことを挙げましたが、それは裏を返せば「全ての計画と管理を自分で行わなければならない」という重い責任を伴います。

予備校では、入試日から逆算された精緻な年間カリキュラムが提供され、それに沿って学習を進めれば、自然と合格に必要な学力が身につくように設計されています。定期的な面談で進捗状況を確認し、遅れがあれば軌道修正のアドバイスももらえます。

独学では、この予備校の教務スタッフが担う役割を、すべて自分でこなさなければなりません。

- 長期計画の立案: 入試本番までに、どの科目をどのレベルまで引き上げるか。夏休みまで、秋、直前期といった大きなスパンで、達成すべき目標を設定する必要があります。

- 中期・短期計画への落とし込み: 長期計画を達成するために、月単位、週単位、日単位で「何を」「どこまで」やるかを具体的に決めなければなりません。使用する参考書、進めるページ数まで細かく設定する必要があります。

- 進捗管理と計画修正: 計画通りに進むことは稀です。体調不良や想定以上に時間がかかった単元など、不測の事態は必ず起こります。その際に、遅れをどう取り戻すか、計画全体をどう見直すかを冷静に判断し、柔軟に修正する能力が求められます。

これらの作業は、受験勉強の経験がない高校生にとって非常に難易度が高いものです。「計画を立てる」こと自体に満足してしまい、実行が伴わない「計画倒れ」に終わるケースは後を絶ちません。戦略なき努力は、単なる自己満足で終わってしまう危険性があるのです。

わからないことをすぐに質問できない

勉強を進めていれば、参考書の解説を読んでもどうしても理解できない問題や、腑に落ちない概念に必ず直面します。予備校や学校であれば、授業後や休み時間に講師や先生に駆け寄り、すぐに質問して疑問を解消できます。

しかし、独学の場合、この「すぐに聞ける相手」がいません。一つの疑問点が解決できないために、その先の学習がストップしてしまい、何時間も無駄に悩んでしまうという事態に陥りがちです。特に数学や物理のような論理の積み重ねが重要な科目では、一つのつまずきが致命傷になることもあります。

もちろん、解決策がないわけではありません。より詳しい別の参考書を調べてみる、インターネットで検索する、学校の先生に後日質問しに行く、といった方法はあります。しかし、いずれも即時性に欠け、学習リズムを崩す原因になり得ます。この「疑問の放置」が積み重なることで、理解が曖昧な分野が増え、成績不振に繋がっていくのです。疑問点をタイムリーに解消できる環境がないことは、独学の大きなハンディキャップと言えるでしょう。

最新の受験情報を得にくい

大学入試の世界は、毎年少しずつ変化しています。

- 入試制度の変更: 共通テストの科目変更、個別試験の評価方法の変更など。

- 出題傾向の変化: 特定の分野が頻出になったり、新しい形式の問題が導入されたりする。

- 各大学の最新動向: 新学部の設立、入試日程の変更、倍率の変動など。

大手予備校には、こうした情報を専門に収集・分析する部署があり、最新かつ正確な情報が常に生徒に提供されます。入試説明会や保護者会などを通じて、戦略を立てる上で非常に重要な情報が手に入ります。

独学者は、これらの情報をすべて自力で、能動的に収集し、その信憑性を見極める必要があります。主な情報源は、大学の公式ウェブサイト、文部科学省の発表、大手予備校がウェブサイトで公開している情報などになります。しかし、インターネット上には古い情報や不正確な情報、個人の主観に基づいた情報も溢れており、何が本当に重要で信頼できる情報なのかを取捨選択するのは簡単ではありません。

情報戦」とも言われる現代の大学受験において、情報収集で後れを取ることは、戦略面で大きなビハインドを負うことに繋がります。入試制度の重要な変更を見逃していた、といった事態が起これば、それまでの努力が水泡に帰す可能性すらあるのです。

ライバルがおらず客観的な立ち位置がわかりにくい

予備校の教室には、自分と同じ、あるいはそれ以上のレベルの志望校を目指すライバルたちが大勢います。授業中の真剣な眼差し、自習室でのひたむきな姿、模試の成績優秀者一覧など、日常的にライバルの存在を意識する機会が豊富にあります。この「競争環境」は、時にプレッシャーにもなりますが、同時に「自分も負けていられない」という強力なモチベーションの源泉にもなります。

また、集団の中に身を置くことで、「自分は今、この集団の中でどの程度の位置にいるのか」という相対的な立ち位置を肌で感じることができます。

独学の場合、基本的に一人での戦いになります。比較対象は過去の自分しかおらず、自分の努力量や学力が、全受験生の中で客観的にどのレベルにあるのかを把握するのが非常に困難です。定期的に受ける模試が唯一の客観的な指標となりますが、模試は数ヶ月に一度しかありません。

その結果、「毎日10時間も勉強しているのだから、自分は大丈夫だろう」という根拠のない自信や、「これだけやっても成績が上がらない」という過度な悲観に陥りやすくなります。客観的な物差しがないために、努力の方向性や量を見誤り、気づいた時にはライバルたちに大きく差をつけられていた、という事態は独学における典型的な失敗パターンの一つです。

精神的な孤独を感じやすい

受験勉強は、学力だけでなく精神力も問われる過酷な道のりです。思うように成績が伸びない時、模試の結果が悪かった時、将来への不安に押しつぶされそうになる時、誰かに話を聞いてもらい、共感してもらったり、励ましてもらったりすることは、精神衛生上非常に重要です。

予備校には、同じ悩みを共有できる友人がいます。休み時間に他愛ない話をして笑い合ったり、お互いの勉強の進捗を報告し合ったりすることで、辛い受験勉強を乗り切るための支えを得ることができます。

独学者は、この喜びや辛さを分かち合う相手がおらず、深い孤独感に苛まれることがあります。特に、周りの友人が推薦入試で早くに合格を決めていったり、楽しそうに遊んでいたりする姿をSNSなどで目にすると、その孤独感は一層深まります。

「この辛さをわかってくれる人は誰もいない」「自分だけが取り残されている」

こうした感情は、勉強への集中力を削ぎ、精神的なバランスを崩す原因となり得ます。家族の理解や協力ももちろん重要ですが、同じ立場で戦う仲間がいないという環境は、想像以上に精神的な負担が大きいことを覚悟しておく必要があります。

独学での大学受験に向いている人の特徴

これまで見てきたように、大学受験の独学には光と影の両側面があります。その成功は、本人の資質や特性に大きく左右されると言っても過言ではありません。では、具体的にどのような人が独学に向いているのでしょうか。ここでは、独学で成功を収めやすい人の3つの特徴を解説します。自分自身がこれらの特徴に当てはまるか、客観的に見つめ直してみましょう。

自己管理能力が高い人

独学の成否を分ける最も重要な要素は、徹底した自己管理能力です。これは単に「真面目である」とか「サボらない」といったレベルの話ではありません。目標達成のために、自らの行動、時間、体調、そして精神状態までを律し、最適化していく総合的な能力を指します。

具体的には、以下のような能力を持つ人が独学に向いています。

- 計画遂行能力: 自分で立てた学習計画を、日々の誘惑に打ち勝ちながら着実に実行できる力。単発の努力ではなく、長期的に継続できることが重要です。「明日からやろう」という先延ばし癖がなく、「今やるべきこと」に集中できます。

- 時間管理能力: 1日24時間という限られた資源を、目標達成のために最大限効率的に配分できる能力。勉強時間だけでなく、睡眠、食事、休憩、リフレッシュの時間も計画的に確保し、生活全体をコントロールできます。スマートフォンの使用時間などを自ら制限できる自制心もここに含まれます。

- 自己分析と軌道修正能力: 自分の学習の進捗や理解度を客観的に評価し、計画にズレが生じた場合に、その原因を分析して柔軟に計画を修正できる力。例えば、「計画が詰め込みすぎだったから、予備日を設けよう」「この参考書は自分に合わないから、別のものに切り替えよう」といった判断を冷静に行えます。

- 体調・精神管理能力: 受験は長期戦です。無理な計画で燃え尽きたり、体調を崩したりしないよう、コンディションを維持する能力も不可欠です。ストレスが溜まった時の解消法を知っていたり、意識的に休息を取ったりすることができます。

過去の経験を振り返ってみてください。例えば、「夏休みの宿題を、計画的にコツコツと終わらせるタイプだった」か、それとも「最終日に慌てて片付けるタイプだった」か。定期テストの勉強を、試験範囲が発表された日から計画的に始められたか。こうした経験は、あなたの自己管理能力を測る一つの指標となるでしょう。

強い意志と明確な目標がある人

独学という孤独で困難な道を最後まで歩み抜くためには、強力な内発的動機付け、すなわち「エンジン」となる強い意志と明確な目標が欠かせません。

「なんとなく良い大学に入りたい」「親や先生に言われたから」といった曖昧で他者から与えられた動機では、独学の途中で必ず訪れる困難やスランプを乗り越えることは難しいでしょう。なぜなら、困難に直面した時に「別にこの大学じゃなくてもいいか」と簡単に諦めてしまうからです。

独学に向いている人は、「なぜ、自分はその大学のその学部でなければならないのか」という問いに対して、自分自身の言葉で明確に答えることができます。

- 「〇〇大学の△△学部で、□□教授のもと最先端のAI研究に携わりたい」

- 「将来、国際的なNGOで働くために、国際関係学が充実している〇〇大学で学びたい」

- 「幼い頃からの夢である建築家になるため、デザインと構造の両方を深く学べる△△大学の建築学科を目指す」

このような具体的で、自分の将来のビジョンと固く結びついた目標は、強力な推進力を生み出します。勉強が辛くなった時、モチベーションが下がりかけた時、この明確な目標が羅針盤となり、「あの未来を実現するためだ」と自分を奮い立たせ、再び机に向かわせる原動力となるのです。

志望校のオープンキャンパスに参加したり、その大学に通う学生の話を聞いたりして、入学後の自分を具体的にイメージすることも、目標を強固にする上で非常に有効です。その大学への「憧れ」が強ければ強いほど、独学の辛さを乗り越える意志もまた強くなります。

基礎学力がすでに身についている人

独学は、基本的に参考書や問題集を自力で読み解き、学習を進めていくスタイルです。そのため、ある程度の基礎学力がすでに備わっている人の方が、スムーズに独学の軌道に乗ることができます。

ここでの「基礎学力」とは、具体的には高校1年生、2年生で学習する内容や、科目によっては中学レベルの内容に、大きな抜けや漏れがない状態を指します。

例えば、英語であれば、中学レベルの英文法や基本的な英単語が身についていること。数学であれば、基本的な公式を理解し、教科書の例題レベルは問題なく解けること。こうした基礎が固まっていれば、市販の大学受験向け参考書を読み進める際に、解説をスムーズに理解し、効率的に知識を吸収していくことができます。

逆に、基礎的な部分に大きな不安を抱えている状態で独学を始めると、多くの困難に直面します。

- 何から手をつけて良いかわからず、最初の段階で挫折してしまう。

- 参考書の解説に書かれている用語や前提知識が理解できず、一向に先に進めない。

- 基礎ができていないのに応用問題に手を出してしまい、全く歯が立たずに自信を失う。

もちろん、基礎力がないからといって独学が不可能というわけではありません。その場合は、まず中学レベルや高校1年生レベルの非常に簡単な参考書から始めるという強い覚悟が必要です。しかし、それは多くの受験生よりも多くの時間と労力がかかることを意味します。

したがって、現時点で学校の授業に比較的ついていけている、あるいは定期テストで平均以上の成績を収めている人は、独学を始める上でのアドバンテージを持っていると言えるでしょう。

独学での大学受験が難しい人の特徴

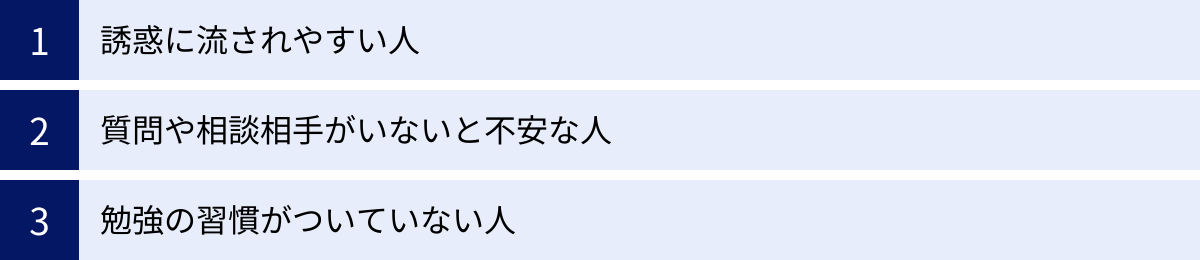

一方で、本人の特性によっては、独学という学習スタイルが合わず、かえって非効率になってしまうケースも少なくありません。無理に独学にこだわらず、塾や予備校など、自分に合った他の選択肢を検討することも賢明な判断です。ここでは、独学での受験が難しい、あるいはあまりお勧めできない人の特徴を3つご紹介します。

誘惑に流されやすい人

独学の最大のデメリットである「モチベーションの維持の難しさ」に直結する特徴です。現代社会は、私たちの集中力を奪う誘惑で満ち溢れています。

- スマートフォン: SNSの通知、友人からのメッセージ、面白い動画、夢中になるゲームなど、一度手に取ると時間を忘れて没頭してしまう最大の誘惑。

- 友人からの誘い: 「ちょっとだけ」と思って応じた誘いが、結果的にその日の勉強時間をすべて奪ってしまう。

- 趣味: 漫画、テレビ、音楽など、勉強よりも楽しくて楽なこと。

これらの誘惑に対して、「今は勉強すべき時だから」と自らの意志で距離を置き、断ち切ることができない人は、独学で安定した学習時間を確保するのが非常に困難です。

予備校や塾、あるいは学校の自習室といった環境は、ある種の「強制力」を持っています。そこではスマートフォンをいじるのは憚られ、周りは静かに勉強しているため、自然と学習モードに切り替わります。こうした半ば強制的な環境がないと集中できない、自宅ではどうしてもダラけてしまうという自覚がある人は、独学にはあまり向いていないかもしれません。

「10分だけ休憩するつもりが、気づいたら1時間経っていた」という経験が頻繁にある人は、自らの意志の力だけに頼る独学よりも、外的環境の力を借りられる学習方法を選択する方が、結果的に合格の可能性を高めることにつながります。

質問や相談相手がいないと不安な人

受験勉強は、学力的な問題だけでなく、精神的な不安や進路に関する悩みもつきものです。

- 「この問題の解き方がどうしてもわからない」

- 「このままで本当に合格できるのだろうか」

- 「A大学とB大学、どちらを第一志望にすべきか迷っている」

- 「最近、やる気が出なくて辛い」

こうした疑問や不安が生じた際に、すぐに誰かに質問したり、相談したりしないと、気持ちが落ち着かない、前に進めないというタイプの人は、独学の孤独な環境に大きなストレスを感じる可能性があります。

独学では、疑問は自分で調べるか、後日学校の先生に聞くまで持ち越すしかありません。不安や悩みも、基本的には自分で抱え込み、解決していく必要があります。この「すぐに解決できない」という状況が、学習の停滞だけでなく、精神的な不安定さを引き起こす原因になり得ます。

一方で、塾や予備校には、質問に答えてくれる講師やチューター、進路相談に乗ってくれる担任スタッフが常駐しています。対面でのコミュニケーションを通じて、疑問や不安をその場で解消できる手厚いサポート体制は、このタイプの人にとって非常に心強いものです。安心感を持ちながら勉強に集中したいと考えるなら、独学以外の選択肢を真剣に検討する価値があるでしょう。

勉強の習慣がついていない人

大学受験は、膨大な学習量をこなす必要があります。そのためには、毎日コツコツと机に向かう「学習習慣」が土台として不可欠です。

これまで、定期テストの前に一夜漬けで乗り切ってきた、普段は全く勉強する習慣がない、といった人が、いきなり「大学受験だから」と独学で毎日何時間も勉強しようとしても、その挑戦は極めて高い確率で失敗に終わります。

長年染み付いた生活習慣を、自力だけで変えるのは非常に困難です。最初の数日は意気込みで続けられても、多くの場合、三日坊主で終わってしまいます。

勉強の習慣が身についていない人は、まず「勉強のやり方」や「習慣の作り方」そのものを学ぶ必要があります。その点、塾や予備校は、決まった時間に授業があり、宿題が出され、定期的にテストが行われるというサイクルを通じて、半ば強制的に学習習慣を形成する手助けをしてくれます。

まずは塾や予備校に通うことで、「勉強するのが当たり前」という環境に身を置き、学習のペースを掴む。そして、勉強の習慣が確立された段階で、独学に切り替えるという選択肢も考えられます。いきなり独学という高いハードルに挑戦するのではなく、まずはスモールステップで学習習慣を身につけることを最優先に考えるべきでしょう。

独学で合格を勝ち取るための7つのステップ

独学で大学受験に挑むと決意したなら、あとは具体的な行動に移すだけです。しかし、やみくもに努力しても成果は出ません。成功のためには、正しい戦略に基づいた計画的な学習が不可欠です。ここでは、独学で志望校合格を勝ち取るための具体的な7つのステップを、順を追って詳しく解説します。

① まずは志望校と自分の学力を正確に把握する

すべての戦略は、現在地の正確な把握から始まります。これは、大学受験においても全く同じです。まず取り組むべきは、「ゴール」である志望校と、「スタート地点」である自分自身の学力を、客観的かつ徹底的に分析することです。

1. 志望校の分析(ゴール設定)

単に「〇〇大学に行きたい」という漠然とした憧れだけでは不十分です。以下の項目について、大学の公式ウェブサイトや入試要項、赤本(過去問題集)などを活用して、徹底的に調べ上げましょう。

- 入試科目と配点: 自分が受験する学部・学科で、どの科目が必要か。共通テストと個別学力検査(二次試験)の各科目の配点はどうなっているか。配点の高い科目は、それだけ重点的に対策する必要があることを意味します。

- 出題傾向と難易度: 過去問を数年分眺めてみましょう。記述式かマーク式か、どのような形式の問題が多いか、頻出の分野はどこか、全体の難易度はどの程度か。敵の姿を具体的に知ることが、対策の第一歩です。

- 合格最低点: 過去数年分の合格最低点や合格者平均点を調べます。これが、あなたが最終的に到達すべき具体的な目標点数となります。

2. 自己分析(スタート地点の把握)

次に、現在の自分の実力を冷静に見つめます。希望的観測や主観を排し、客観的なデータに基づいて分析することが重要です。

- 最新の模試成績: 偏差値、各科目の得点、志望校判定(E判定でも気にする必要はありません)など、あらゆるデータに目を通します。全国のライバルたちの中での、あなたの相対的な位置を示してくれます。

- 得意科目・苦手科目: どの科目が得点源で、どの科目が足を引っ張っているのかを明確にします。苦手科目の中でも、特にどの単元が弱いのかまで掘り下げて分析しましょう。

- 学校の成績: 定期テストの結果や内申点も、基礎学力を測る一つの指標になります。

この2つの分析によって、「ゴール(志望校の合格最低点)」と「スタート地点(現在の自分の得点)」との間に、あと何点分のギャップがあるのかが明確になります。このギャップを、残された時間でいかにして埋めていくか。これが、あなたの受験戦略の根幹となるのです。

② 合格までの年間学習計画を立てる

ゴールとスタート地点が明確になったら、次はその間を繋ぐ「地図」となる学習計画を作成します。ここで重要なのは「逆算思考」です。入試本番日から逆算して、いつまでに何を達成すべきかを考えていきます。計画は、長期・中期・短期と、段階的に具体化していくのがポイントです。

1. 年間計画(大きな時期ごとの目標設定)

入試までの約1年間を、大きく3〜4つの時期に区切ります。

- 春〜夏休み終了まで(基礎固め期): この時期の最優先課題は、全受験科目の基礎を徹底的に固めることです。主要科目(英語・数学・国語)は、この時期に教科書レベルの内容を完璧にマスターすることを目指します。使用する参考書(各科目、講義系1冊+問題集1冊が目安)を決め、夏休みが終わるまでにそれを終わらせるという大きな目標を立てます。

- 秋〜12月(応用力養成・弱点克服期): 基礎固めを終え、より実践的な問題演習に入る時期です。志望校のレベルに合わせた応用問題集に取り組み、読解力や思考力を養います。また、夏までの学習で見つかった苦手分野を徹底的に潰す期間でもあります。共通テスト対策もこの時期から本格化させます。

- 1月〜入試本番(直前期): 共通テスト終了後は、私立大学や国公立大学の二次試験対策に全力を注ぎます。志望校の過去問演習が中心となり、時間配分の練習や、頻出分野の最終確認を行います。新たな知識を詰め込むよりも、これまで学んだ知識を確実に得点に結びつけるための調整期間です。

月間・週間・日々の計画に落とし込む

年間計画という大きな骨格ができたら、それをさらに具体的な実行プランに分解していきます。

- 月間計画: 年間計画の目標を達成するために、その月に終わらせるべき参考書の範囲や単元を決定します。「今月は、数学の問題集の『二次関数』と『三角比』を終わらせる」といった具体的な目標です。

- 週間計画: 月間計画を4〜5で割り、1週間ごとのタスクリストを作成します。この際、必ず「予備日」を週に1日設けることが成功の鍵です。計画通りに進まなかった場合の調整日として、あるいはその週の復習日として活用します。計画を詰め込みすぎると、遅れた時に破綻してしまいます。

- 日々の計画(To-Doリスト): 1日の始まりに、「今日やること」を具体的に書き出します。「英単語帳のP.50-60を覚える」「数学問題集の例題を5問解く」「古文の助動詞を復習する」など、実行可能なレベルまで細分化します。達成したタスクにチェックを入れていくことで、達成感を得られ、モチベーション維持にも繋がります。

計画は一度立てたら終わりではありません。定期的に進捗を確認し、必要であれば柔軟に見直すことが重要です。計画はあなたを縛るものではなく、ゴールへ導くための道具なのです。

③ 自分に合った参考書を厳選して使い込む

独学における最大の武器は参考書です。しかし、その武器も選び方と使い方を間違えれば、宝の持ち腐れとなります。重要なのは「自分に合ったものを厳選し、浮気せずに徹底的にやり込む」ことです。

参考書選びの3つのポイント

- レベルが合っているか(背伸びしない): 「評判が良いから」「難関大向けだから」という理由で、自分の実力とかけ離れた難しい参考書に手を出すのは絶対にやめましょう。解説を読んでも理解できず、時間を無駄にするだけです。少し簡単すぎるかな、と感じるくらいのレベルから始めるのが、結果的に最も効率的です。必ず書店で中身を確認し、解説がスラスラ読めるものを選びましょう。

- 解説が自分に合っているか: 解説のスタイルは参考書によって様々です。講義のように丁寧なもの、図解が多いもの、要点だけがまとめられたものなど。自分が「これなら理解できそう」と直感的に思える、相性の良いものを選びましょう。

- 目的が明確か: インプット(知識の理解)のための「講義系参考書」なのか、アウトプット(問題演習)のための「問題集」なのか、目的を意識して選びます。基本は、各科目「講義系1冊+問題集1冊」をセットで進めるのが王道です。

「一冊主義」の徹底

参考書コレクターになってはいけません。不安から次々と新しい参考書に手を出す「浮気」は、独学失敗の典型例です。どの参考書も中途半端になり、知識が定着しません。

決めた一冊を、最低でも3周は繰り返しましょう。

- 1周目: 全体像を掴む。わからない問題があっても気にせず、最後までやり通す。

- 2周目: 解けなかった問題、間違えた問題を中心に、なぜ間違えたのかを考えながら解き直す。

- 3周目以降: 全ての問題が、他人に解説できるレベルで完璧に理解できるまで繰り返す。

一冊の参考書を完璧にマスターすれば、その分野の知識は盤石になります。多くの参考書に手を出すよりも、一冊を使い込む方が、遥かに深い学力が身につくのです。

④ 徹底的に基礎を固める

多くの受験生が、焦りから早い段階で応用問題や過去問に手を出したくなります。しかし、これは非常に危険な罠です。盤石な基礎力なくして、応用力は絶対に身につきません。合否を分けるのは、奇抜な難問が解けるかどうかではなく、誰もが解けるはずの標準的な問題を、いかにミスなく確実に得点できるかです。

独学においては、特に春から夏休みが終わるまでの期間を「基礎固め」に徹底的に費やすべきです。各科目における「基礎」とは、具体的に以下のような内容を指します。

| 科目 | 基礎となる内容の具体例 |

|---|---|

| 英語 | 英単語(ターゲット1900レベル)、英文法・語法(Next StageやVintageレベル)、英文解釈(基本的な構文把握) |

| 数学 | 教科書に載っている公式・定理の完全な理解と証明、章末問題レベルの典型的な解法パターンの暗記 |

| 国語 | 現代文:基本的な読解法、指示語や接続詞の働き。古文:主要な古文単語、助動詞・敬語の活用と意味。漢文:句法の暗記。 |

| 理科 | 教科書レベルの用語や現象の正確な理解、基本的な公式の運用 |

| 社会 | 教科書レベルの歴史の流れや用語の暗記(一問一答など) |

これらの基礎知識が頭の中で整理され、いつでも引き出せる状態になっていれば、秋以降の応用問題演習や過去問演習で、成績は飛躍的に伸びていきます。逆に、基礎が疎かなままでは、いくら演習を積んでも、知識が断片的なままで成績は伸び悩みます。

急がば回れ。地味で退屈に感じるかもしれない基礎学習こそが、合格への最も確実な近道なのです。

⑤ 志望校の過去問を分析・演習する

志望校の過去問は、最高の参考書であり、最も優れた問題集です。大学側が「私たちは、こういう学力を持った学生が欲しいのです」というメッセージを込めて作成した、最高の教材と言えます。過去問を制する者が、受験を制すると言っても過言ではありません。

過去問に取り組む時期

一般的には、基礎固めが終わった秋以降に本格的に着手します。しかし、受験勉強を始めた早い段階で、一度「偵察」として1年分解いてみることを強くお勧めします。まだ全く解けないかもしれませんが、問題の形式、難易度、時間配分などを肌で感じることで、今後の学習の方向性がより明確になります。

過去問の分析と演習のポイント

過去問は、ただ解いて丸付けをするだけでは効果が半減します。重要なのは、その後の徹底的な分析と復習です。

- 時間配分を意識する: 必ず本番と同じ制限時間で解きましょう。どの問題にどれくらい時間をかけるべきか、戦略を立てる練習です。

- 出題傾向を分析する: 最低でも10年分は解きましょう。そうすることで、頻出の分野やテーマ、毎年同じ形式で出題される問題など、大学の「癖」が見えてきます。その分析結果を、今後の学習計画にフィードバックします。

- 徹底的に復習する: 過去問演習で最も重要なプロセスです。

- なぜ間違えたのか?(知識不足、計算ミス、時間不足、勘違いなど)

- 正解するためには、どの参考書のどの知識が必要だったのか?

- 次から同じミスをしないためには、どうすれば良いか?

これらを一問一問徹底的に分析し、「過去問ノート」などにまとめておくと、入試直前期の最高の見直しツールになります。

過去問を通じて、志望校が求める学力と、現在の自分との差を具体的に知り、その差を埋めるための学習を繰り返す。このサイクルこそが、合格力を高めるための王道です。

⑥ 定期的に模試を受けて実力を確認する

独学のデメリットである「客観的な立ち位置がわかりにくい」という点を補うために、定期的な模試の受験は必須です。模試は、自分の学習の成果を測り、今後の戦略を立てるための貴重な羅針盤となります。

模試を受験する目的

- 客観的な実力測定: 全国規模での自分の偏差値や順位、志望校判定を知ることで、ライバルたちの中での相対的な位置を把握できます。

- 本番のシミュレーション: 試験会場の独特の緊張感、厳しい時間制限など、入試本番さながらの環境を体験できます。時間配分の練習に最適です。

- 弱点分野の発見: 成績表には、分野ごとの得点率などが詳細に記載されています。自分が気づいていなかった苦手分野や、理解が不十分な単元をあぶり出すことができます。

模試の復習こそが命

模試は、結果の判定に一喜一憂するためだけのものではありません。模試の価値は、その後の復習にこそあります。

- 自己採点と分析: 解けなかった問題はなぜ解けなかったのか。時間があれば解けたのか、知識がなくて解けなかったのか。原因を徹底的に分析します。

- 解き直し: 全ての問題を、自力で完璧に解けるようになるまで解き直します。特に、ケアレスミスで落とした問題や、あと一歩で解けそうだった問題は、確実に得点源にできるよう、入念に復習しましょう。

- 「模試復習ノート」の作成: 間違えた問題と、その解説、関連知識などをまとめたノートを作成します。これが、あなただけの最強の弱点克服ノートになります。

模試を「受けっぱなし」にするのではなく、自分の成長の糧として最大限に活用する姿勢が、独学成功者には共通しています。

⑦ モチベーションを維持する工夫を見つける

1年以上にわたる孤独な戦いである独学では、学習計画を立て、それを実行するのと同じくらい、自分のモチベーションを管理し、維持する工夫が重要になります。精神論に頼るのではなく、具体的なテクニックを日常生活に取り入れましょう。

- 小さなご褒美を設定する: 「この1週間の計画を達成したら、好きな映画を観る」「この問題集を1冊終わらせたら、食べたかったケーキを食べる」など、短期的な目標とご褒美をセットにすると、日々の学習に張り合いが出ます。

- 学習環境を変える: 毎日同じ場所で勉強していると、マンネリ化して集中力が落ちることがあります。気分転換に、図書館やカフェ、有料自習室など、場所を変えてみるのが効果的です。

- 学習の記録をつける: 学習管理アプリ(後述)や手帳などを使い、毎日の勉強時間を記録・可視化しましょう。努力が目に見える形になると、「これだけ頑張ったんだ」という自信に繋がり、モチベーションが高まります。

- 仲間を見つける: 独学でも、仲間を作ることは可能です。SNSの勉強アカウントで進捗を報告し合ったり、学習管理アプリで繋がった仲間と励まし合ったりすることで、孤独感を和らげることができます。

- 合格後の自分を想像する: 志望校のキャンパスを実際に訪れてみたり、大学のウェブサイトで楽しそうなサークル活動や授業の様子を見たりして、「合格したらこんな素敵な生活が待っている」と具体的にイメージしましょう。憧れが強いほど、辛い時期を乗り越える力になります。

- 意識的に休息する: 燃え尽き症候群を防ぐため、計画的に休むことも重要です。「日曜の午後は完全にオフにする」など、リフレッシュする時間をあらかじめ計画に組み込んでおきましょう。

自分に合ったモチベーション維持法を見つけ、セルフコントロールの達人になることが、独学でのゴールテープを切るための最後の鍵となります。

独学をサポートするおすすめサービス4選

独学は孤独な戦いですが、完全に一人で戦う必要はありません。現代では、独学のデメリットを補い、学習効率を飛躍的に高めてくれる便利なサービスが数多く存在します。ここでは、独学者の強い味方となる4つのカテゴリーのサービスと、その代表例をご紹介します。これらのサービスを賢く組み合わせることで、あなただけの「バーチャル予備校」を作り上げることが可能です。

| サービス種類 | 主な目的 | メリット | デメリット(注意点) |

|---|---|---|---|

| 映像授業サービス | 知識のインプット | 低コスト、自分のペースで受講可能 | 受け身になりがち、質問はできない |

| オンライン家庭教師 | 疑問解決、個別指導 | マンツーマン、志望校対策に特化 | 費用が比較的高め |

| 質問対応アプリ | 疑問の即時解決 | 手軽、安価、24時間利用可能 | 解説の質にばらつきがある可能性 |

| 学習管理アプリ | 計画・モチベーション管理 | 可視化、仲間との繋がり | アプリ自体が目的化しないよう注意 |

① 映像授業サービス

「参考書だけでは理解しにくい」「特定の単元だけプロの解説を聞きたい」そんな時に絶大な効果を発揮するのが映像授業サービスです。予備校に通うことなく、有名講師の質の高い授業を、驚くほど低価格で受講できます。

スタディサプリ

特徴:

リクルートが運営するオンライン学習サービスで、大学受験講座では、カリスマと呼ばれる実力派講師陣による質の高い映像授業が、月額料金制で見放題という圧倒的なコストパフォーマンスを誇ります。小学校から大学院、社会人向け講座まで幅広く展開しており、特に大学受験においては、基礎レベルから超難関大学レベルまで、5教科18科目の全講座を追加料金なしで受講できるのが最大の魅力です。自分の苦手な科目や単元を、中学レベルまで遡って復習することも可能です。1本の動画は15分程度と短く、隙間時間での学習にも適しています。

料金:

ベーシックコースは月額2,178円(税込)です。テキストは無料でダウンロードできますが、冊子版を購入することも可能です。(2024年5月時点)

こんな人におすすめ:

- 予備校の授業を低コストで体験したい人

- 特定の科目や単元を基礎から徹底的にやり直したい人

- 自分のペースで先取り学習や復習を進めたい人

参照:スタディサプリ公式サイト

Try IT (トライイット)

特徴:

「家庭教師のトライ」が提供する、中学生・高校生向けの映像授業サービスです。驚くべきことに、すべての映像授業が完全無料で視聴できます。実力派講師陣が、1つの単元を約15分でコンパクトに解説してくれます。専用のテキストも無料でダウンロード可能です。わからない部分をピンポイントで、かつ手軽に確認したい場合に非常に役立ちます。

料金:

無料

こんな人におすすめ:

- とにかく費用をかけずに映像授業を利用したい人

- 参考書学習の補助として、要点だけを動画でサクッと確認したい人

- 学校の授業の予習・復習に活用したい人

参照:Try IT (トライイット)公式サイト

② オンライン家庭教師

独学の大きなデメリットである「わからないことをすぐに質問できない」という問題を解決してくれるのがオンライン家庭教師です。PCやタブレットを使い、自宅にいながら全国の優秀な教師からマンツーマンの指導を受けられます。

メガスタ

特徴:

日本最大級の私立大学・国公立大学専門のオンラインプロ家庭教師サービスです。大学受験指導の経験豊富なプロ家庭教師が、生徒の志望校の出題傾向や対策に特化した、完全オーダーメイドの指導を行ってくれるのが強みです。AO・推薦入試対策にも対応しており、偏差値が足りない状況からの逆転合格実績も多数謳っています。返金保証や成績保証制度(条件あり)など、サポート体制も充実しています。

料金:

授業料は学年やコース、指導時間によって異なります。詳細な料金は公式サイトからの問い合わせが必要です。

こんな人におすすめ:

- 志望校の対策に特化した、質の高いプロの指導を受けたい人

- 集団授業が苦手で、1対1でじっくり教えてほしい人

- 地方在住で、首都圏の難関大学に強い家庭教師を探している人

参照:メガスタ公式サイト

オンライン家庭教師WAM

特徴:

全国47都道府県に教育センターを持つ「個別指導WAM」が運営するオンライン家庭教師サービスです。長年の個別指導で培ったノウハウを活かし、専用の教育システムを使って、講師が手元をカメラで映しながら解説するなど、対面指導に近い双方向性の高い授業を実現しています。AIを活用したオーダーメイドの学習カリキュラム作成も特徴の一つです。

料金:

料金プランは指導コースや時間によって異なります。無料での学習相談や体験授業も実施しています。

こんな人におすすめ:

- 対面に近い感覚で、コミュニケーションを取りながら指導を受けたい人

- AIによる客観的な分析に基づいた学習計画を立ててほしい人

- 質の高い指導を、比較的リーズナブルな価格で受けたい人

参照:オンライン家庭教師WAM公式サイト

③ 質問対応アプリ

勉強中に発生した疑問を、その場で手軽に解決したい場合に便利なのが質問対応アプリです。わからない問題の写真を撮って送るだけで、解説が届くという手軽さが魅力です。

Qanda (クァンダ)

特徴:

全世界で数千万人のユーザーを持つ、人気の学習アプリです。わからない問題をカメラで撮影すると、AIがその問題を解析し、わずか5秒で類似問題や解説動画を検索してくれます。AIで解決しない場合は、提携している難関大学のチューターに質問し、詳しい解説をチャット形式で受けることも可能です(有料プラン)。

料金:

AIによる検索機能などは無料で利用できます。チューターへの質問には、月額プランや質問チケットの購入が必要です。

こんな人におすすめ:

- 夜中など、先生に質問できない時間帯に勉強することが多い人

- とにかくスピーディーに疑問を解決したい人

- 月額料金を抑えつつ、必要な時だけ質問機能を使いたい人

参照:Qanda (クァンダ)公式サイト

Rakumon (ラクモン)

特徴:

東京大学や早稲田大学、慶應義塾大学といった難関大学に在籍する現役大学生が、チャット形式でマンツーマンの質問対応や学習指導を行ってくれるサービスです。受験を乗り越えたばかりの大学生だからこそできる、リアルで実践的なアドバイスが受けられるのが魅力です。質問はチケット制で、1つの質問から気軽に利用できます。

料金:

質問チケットを購入する形式です。料金はチケットの枚数によって異なります。

こんな人におすすめ:

- 質の高い解説を、信頼できる大学生から受けたい人

- 勉強の質問だけでなく、大学生活や受験期の過ごし方についても相談したい人

- 必要な時に必要な分だけサービスを利用したい人

参照:Rakumon (ラクモン)公式サイト

④ 学習管理アプリ

独学の「計画・進捗管理」と「モチベーション維持」という2つの課題を強力にサポートしてくれるのが学習管理アプリです。

Studyplus (スタディプラス)

特徴:

学習時間や内容を教材ごとに記録し、グラフで可視化できる、定番の学習管理アプリです。勉強の記録が積み重なっていくのが目に見えるため、達成感を得やすく、モチベーション維持に繋がります。また、同じ目標を持つ仲間と繋がれるSNS機能も大きな特徴で、「いいね」やコメントで励まし合うことで、独学の孤独感を和らげることができます。

料金:

基本機能は無料で利用できます。広告非表示などの機能を持つ有料プランもあります。

こんな人におすすめ:

- 日々の努力を記録して、モチベーションを維持したい人

- 仲間と励まし合いながら、孤独を感じずに勉強したい人

- 自分の学習バランス(どの科目にどれくらい時間を使っているか)を客観的に把握したい人

参照:Studyplus (スタディプラス)公式サイト

コソ勉

特徴:

「コソコソ頑張る人を応援する」というコンセプトの、集中と継続をサポートするアプリです。タイマー機能で勉強時間を計測すると、その時間に応じてキャラクターが成長したり、ストーリーが進んだりするゲーム要素が特徴です。タイマー作動中は他のアプリの通知をブロックするなど、スマートフォンによる誘惑を断ち切るための工夫も凝らされています。

料金:

無料(アプリ内課金あり)

こんな人におすすめ:

- ついスマートフォンを触ってしまい、勉強に集中できない人

- ゲーム感覚で楽しく学習習慣を身につけたい人

- 一人で黙々と、しかし楽しく勉強を継続したい人

参照:コソ勉 App Store/Google Playページ

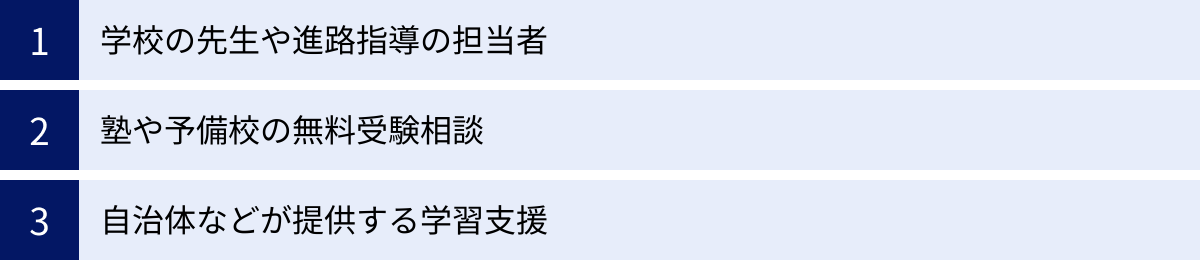

独学が不安なときの相談先

独学は孤独な戦いですが、それは「誰にも頼ってはいけない」という意味ではありません。むしろ、一人で抱え込まず、利用できるサポートは積極的に利用するべきです。学習計画や進路選択で迷った時、あるいは精神的に辛くなった時に頼れる相談先を知っておくことは、独学を成功させるための重要なセーフティネットになります。

学校の先生や進路指導の担当者

最も身近で、最も頼りになる存在が、あなたの通う高校の先生方です。特に、進路指導の担当者や、あなたが受験する科目の担当の先生は、長年にわたり多くの受験生を指導してきたプロフェッショナルです。彼らは、あなたの普段の学習態度や成績、性格などをよく理解した上で、的確なアドバイスをくれるでしょう。

相談できる内容は多岐にわたります。

- 学習計画の相談: 「独学で〇〇大学を目指したいのですが、このような計画で大丈夫でしょうか?」と、自分で立てた計画を見せて意見を求めましょう。プロの視点から、改善点や注意点を指摘してもらえます。

- わからない問題の質問: 独学で生じた疑問点は、溜め込まずにリストアップしておき、休み時間や放課後に先生に質問しに行きましょう。ほとんどの先生は、意欲のある生徒の質問を歓迎してくれます。

- 進路相談: 「A大学とB大学で迷っている」「自分の学力に合った併願校を教えてほしい」といった相談にも、豊富なデータと経験に基づいて乗ってくれます。

- 精神的なサポート: 受験のプレッシャーで辛くなった時、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなります。

重要なのは、遠慮せずに、自分から積極的にコミュニケーションを取りに行くことです。「先生は忙しそうだから」と躊躇する必要はありません。あなたの合格を心から願っている、一番の応援団なのです。

塾や予備校の無料受験相談

「塾や予備校に通っていないから、相談するのは気が引ける」と考える必要はありません。多くの大手塾・予備校では、入塾を検討している生徒や保護者向けに、無料の受験相談会や個別カウンセリングを随時実施しています。

これを、情報収集の絶好の機会として活用しない手はありません。

- プロの視点からのアドバイス: 最新の入試情報に精通したカウンセラーが、あなたの現在の学力や志望校に合わせて、具体的な学習法やおすすめの参考書、年間の学習スケジュールのモデルなどを提示してくれます。

- 客観的な学力分析: 模試の成績表を持参すれば、より詳細な分析と、今後の課題を明確にしてもらえます。

- 複数の視点の獲得: 一つの予備校だけでなく、複数の予備校の無料相談に参加してみるのも良いでしょう。それぞれの予備校で異なる視点からのアドバイスを得ることで、より多角的に自分の状況を判断できます。

もちろん、最終的には自社の講座への勧誘があるかもしれませんが、「独学で頑張りたいので、参考にさせていただきます」とはっきり伝えれば、しつこく勧誘されることはほとんどありません。無料でプロの知見を得られる貴重な機会と捉え、積極的に活用してみましょう。

自治体などが提供する学習支援

あまり知られていないかもしれませんが、お住まいの市区町村や、地域のNPO法人が、中高生向けの無料または非常に安価な学習支援事業を行っている場合があります。

これらの事業は、主に経済的な理由などで塾に通うことが難しい生徒を対象としていることが多いですが、広く門戸を開いているケースもあります。

- 学習スペースの提供: 自習室として場所を開放している。

- 学習サポート: 大学生のボランティアなどが、常駐して質問に答えたり、学習相談に乗ってくれたりする。

- 進路相談: 地域と連携した進路相談会などを開催している。

こうしたサポートは、独学者にとって非常に心強い味方となります。特に、自宅では集中できない、質問できる相手が欲しいといった悩みを抱えている場合には、大きな助けとなるでしょう。

情報は、お住まいの市区町村の役所のウェブサイト(教育委員会のページなど)や、広報誌などで探すことができます。「〇〇市 学習支援」「〇〇区 無料塾」といったキーワードで検索してみるのも良いでしょう。すべての自治体で実施されているわけではありませんが、一度調べてみる価値は十分にあります。一人で戦っていると感じた時、地域社会もあなたを応援していることを思い出してください。

まとめ

大学受験における「独学」という選択は、決して無謀な挑戦ではありません。この記事で解説してきたように、正しい方法論を理解し、それを最後までやり抜く強い意志さえあれば、塾や予備校に通わずとも志望校合格を掴み取ることは十分に可能です。

改めて、独学の核心となるポイントを振り返ってみましょう。

独学には、「費用の大幅な削減」「自分のペースでの学習」「時間と場所の自由」「最適な参考書の選択」といった、予備校にはない大きなメリットがあります。これらのメリットを最大限に活かせば、非常に効率的で質の高い学習が実現できます。

しかしその一方で、「モチベーション維持の困難さ」「学習管理の複雑さ」「質問相手の不在」「情報収集の難しさ」「客観的な立ち位置の不明瞭さ」「精神的な孤独」といった、乗り越えるべき高い壁が存在することも事実です。

独学の成功は、これらのデメリットをいかにして克服するかにかかっています。そのための具体的な道筋が、本記事で紹介した「合格を勝ち取るための7つのステップ」です。

- 現状把握: 志望校と自分の学力を正確に知ることからすべてが始まる。

- 計画立案: ゴールから逆算し、年間・月間・週間・日々の計画に落とし込む。

- 参考書の選定と実践: 自分に合った一冊を厳選し、完璧になるまで繰り返す「一冊主義」を貫く。

- 基礎固め: 夏までに基礎を盤石にすることが、秋以降の飛躍に繋がる。

- 過去問活用: 過去問を最高の参考書と位置づけ、徹底的に分析・復習する。

- 模試の活用: 定期的に受験し、客観的な立ち位置の確認と弱点の発見に役立てる。

- モチベーション維持: 自分なりの工夫を見つけ、セルフコントロールを徹底する。

これらのステップを着実に実行していくことが、独学成功への王道です。

そして何より忘れないでほしいのは、独学は「孤独」であっても、「孤立」ではないということです。現代には、映像授業サービス、オンライン家庭教師、質問アプリ、学習管理アプリといった、独学の弱点を補ってくれる心強い味方がたくさんあります。また、学校の先生や地域のサポートなど、あなたの周りには手を差し伸べてくれる存在が必ずいます。

これらのサービスやサポートを賢く利用し、一人で抱え込まず、戦略的に受験勉強を進めていきましょう。この記事が、あなたの独学での挑戦を後押しし、輝かしい合格への一助となることを心から願っています。