大学受験を控えた高校生やその保護者の方々にとって、「塾に通うべきか、それとも独学で挑戦すべきか」という問題は、非常に大きな悩みの一つです。周囲の友人が次々と塾に通い始めると、「塾なしでは合格できないのではないか」「情報戦で不利になるのではないか」といった不安が募るのも無理はありません。特に、難関とされる国公立大学を目指す場合、その不安はさらに大きくなるでしょう。

しかし、結論から言えば、塾に通わなくても大学受験に合格することは十分に可能です。実際に、毎年多くの受験生が独学で志望校への切符を掴んでいます。大切なのは、「塾なしは無理」という先入観を捨て、独学のメリットとデメリットを正しく理解し、自分に合った戦略を立てて実行することです。

この記事では、塾なしでの大学受験を成功させるための具体的な方法論を、網羅的かつ詳細に解説します。塾なしで挑むメリット・デメリットから、独学に向いている人の特徴、成功のための7つのコツ、さらには具体的な費用や独学が不安になった際の代替案まで、あらゆる角度から掘り下げていきます。

この記事を最後まで読めば、塾なしでの大学受験に対する漠然とした不安が解消され、自信を持って独学の道を歩み始めるための、明確な指針と具体的なアクションプランを手に入れられるはずです。

目次

結論:塾なしでも大学受験の合格は十分に可能

「塾なしで大学受験、ましてや国公立大学に合格するのは無理なのでは?」という疑問に対して、改めて明確にお答えします。答えは「NO」です。塾に通わずとも、大学受験で志望校に合格することは十分に可能です。

なぜなら、現代の受験環境は、かつてと比べて独学で挑戦する受験生にとって非常に有利な状況が整っているからです。その主な理由として、以下の3点が挙げられます。

- 質の高い参考書・問題集の充実:

かつては、受験のノウハウや質の高い問題は塾や予備校の独占物でした。しかし現在では、大手予備校の人気講師が執筆した参考書や、入試問題を徹底的に分析して作られた問題集が数多く市販されています。解説が非常に丁寧で、まるで授業を受けているかのように理解が進む書籍も少なくありません。これらの市販教材を効果的に活用すれば、塾に通わずとも合格に必要な学力を十分に身につけることが可能です。 - 情報収集手段の多様化:

以前は、入試の最新情報や各大学の出題傾向といった貴重な情報は、塾を通じて得ることが一般的でした。しかし、インターネットが普及した現在では、大学の公式サイト、文部科学省の発表、大手予備校が運営する入試情報サイトなどから、誰でも手軽に、かつ正確な情報を入手できます。情報格差は、自ら積極的に情報を取りに行く姿勢さえあれば、ほぼ解消できる時代になったのです。 - 学習サポートツールの進化:

独学の課題であった学習計画の管理やモチベーション維持も、テクノロジーの力で克服しやすくなっています。勉強時間を記録・可視化できる学習管理アプリや、オンラインでプロ講師の授業を受けられる映像授業サービスなど、独学を強力にサポートするツールが数多く存在します。これらを上手く活用することで、塾に頼らずとも効率的かつ継続的に学習を進められます。

もちろん、塾に通うことには、疑問点をすぐに質問できる環境や、共に頑張るライバルの存在といった大きなメリットがあります。そのため、「塾か、独学か」という選択は、どちらが絶対的に優れているという話ではありません。重要なのは、あなた自身の性格、学力、学習スタイル、そして経済的な状況などを総合的に考慮し、自分にとって最適な方法を選択することです。

もしあなたが、自分で計画を立ててコツコツ努力することが得意で、強い意志を持って目標に向かえるタイプなのであれば、塾なしという選択肢は非常に魅力的です。費用を抑え、自分のペースで効率的に学習を進めることで、塾に通う生徒以上に大きな成果を上げることも夢ではありません。

この記事では、塾なし受験という選択肢を真剣に検討しているあなたのために、そのメリット・デメリットから具体的な勉強法、成功の秘訣まで、あらゆる情報を提供します。「塾なしでも大丈夫」という確信を持って、第一志望校合格への道を歩み始めるための羅針盤として、ぜひ最後までお役立てください。

塾なしで大学受験に挑む4つのメリット

塾に通わずに大学受験に臨む「塾なし受験」は、不安な点ばかりが注目されがちですが、実は多くの魅力的なメリットが存在します。これらのメリットを最大限に活かすことが、独学成功の鍵となります。ここでは、塾なし受験がもたらす4つの大きなメリットについて、具体的に解説していきます。

① 費用を大幅に抑えられる

塾なし受験を選択する最大のメリットは、何と言っても教育費を大幅に削減できることです。大学受験を控えた高校3年生が塾や予備校に通う場合、その費用は決して安くありません。

| 費用項目 | 塾・予備校に通う場合(年間目安) | 塾なし(独学)の場合(年間目安) |

|---|---|---|

| 授業料・講習費 | 500,000円 ~ 1,000,000円 | 0円 |

| 参考書・問題集代 | 塾の教材費として含まれることが多い | 50,000円 ~ 100,000円 |

| 模試受験料 | 塾の費用に含まれる場合もある | 30,000円 ~ 60,000円 |

| 合計 | 約50万円 ~ 100万円以上 | 約8万円 ~ 16万円 |

※上記の金額は一般的な目安であり、受講する講座数や夏期・冬期講習の有無によって大きく変動します。

上の表からも分かる通り、塾に通う場合は年間で50万円から100万円、あるいはそれ以上の費用がかかることも珍しくありません。特に、個別指導や複数の教科を受講する場合、費用はさらに膨らみます。

一方で、塾なしの場合は、必要経費は主に参考書・問題集の購入費用と模擬試験の受験料に限られます。合計しても年間で10万円から20万円程度に収まることが多く、塾に通う場合と比較して数十万円単位での節約が可能になります。

この浮いた費用は、単に家計の負担を軽減するだけではありません。例えば、以下のような有効活用が考えられます。

- 受験校を増やす: 経済的な理由で諦めていた併願校にも出願し、合格のチャンスを広げることができます。

- より多くの参考書や問題集を購入する: 自分の学習に必要な教材を、ためらうことなく揃えることができます。

- 大学入学後の資金に充てる: 入学金や初年度の授業料、一人暮らしを始めるための費用など、大学生活には大きなお金が必要です。受験費用を抑えることで、その分を将来のために蓄えておくことができます。

このように、経済的な負担を軽減し、その分を戦略的に他の目的に振り分けられる点は、塾なし受験の計り知れないメリットと言えるでしょう。

② 自分のペースで学習を進められる

塾や予備校の集団授業は、あらかじめ決められたカリキュラムに沿って進められます。これは網羅的な学習を保証する一方で、個々の生徒の学習進度や理解度と必ずしも一致しないという側面も持っています。

しかし、塾なしの独学であれば、完全に自分のペースで学習計画を組み立て、実行することができます。これは、効率的な学習を実現する上で非常に大きなアドバンテージです。

具体的には、以下のような柔軟な対応が可能になります。

- 得意科目の先取り学習: すでに理解が進んでいる得意科目については、どんどん先の単元に進んだり、よりハイレベルな問題集に挑戦したりすることができます。塾の授業ペースに合わせて待つ必要がないため、時間を無駄にすることがありません。

- 苦手科目の徹底的な反復: 一方で、自分が苦手とする分野や、なかなかついていけない単元には、納得がいくまでじっくりと時間をかけることができます。基礎の基礎に戻って復習したり、同じ問題を何度も解き直したりと、自分の理解度に合わせて学習の深さを調整できるのです。集団授業で「こんなことも分からないのかと思われたら恥ずかしい」と感じて質問できない、といった心配もありません。

- 学習順序の最適化: 例えば、「英語はまず単語と文法を完璧にしてから長文読解に進みたい」「数学は特定の分野を集中して強化したい」といった、自分なりの戦略に基づいた学習順序を組むことができます。塾のカリキュラムという制約から解放され、自分にとって最も効率が良いと考えるルートで学習を進められるのです。

このように、塾なし受験は「自分だけのオーダーメイドカリキュラム」を作成できる環境です。他人のペースに合わせるストレスから解放され、自分の学力と目標に真摯に向き合うことで、最短距離で成績を伸ばせる可能性があります。

③ 学習場所や時間を自由に決められる

塾に通う場合、授業時間や自習室の利用可能時間は決められており、さらに校舎までの通学時間も必要になります。特に、学校から塾までが離れている場合、この移動時間は決して無視できません。

塾なし受験では、こうした物理的な制約から解放され、学習場所と時間を完全に自由にコントロールできます。

まず、通学時間がゼロになるというメリットは非常に大きいです。往復で1時間かかるとすれば、週に3日通うだけで3時間、1ヶ月で約12時間もの時間を失うことになります。この時間を、勉強、睡眠、あるいはリフレッシュの時間に充てることができるのは、長期戦である大学受験において大きなアドバンテージです。

また、学習場所も選びません。

- 自宅: 最もリラックスでき、移動時間もかからない場所です。必要な参考書や文房具もすべて揃っています。

- 学校の図書館や自習室: 静かな環境で集中したい場合や、放課後すぐに勉強を始めたい場合に最適です。先生に質問しやすいという利点もあります。

- 地域の図書館: 休日などに環境を変えて集中したい場合に有効です。他の利用者の存在が良い刺激になることもあります。

- カフェ: 適度な雑音があった方が集中できるという人にとっては、良い選択肢の一つです。

このように、その日の気分や学習内容に合わせて、自分が最も集中できる環境を自由に選べるのが独学の強みです。

さらに、学習時間も柔軟に設定できます。部活動や習い事で忙しい生徒でも、早朝、夜、あるいは移動中の隙間時間など、自分のライフスタイルに合わせて学習時間をパズルのように組み込むことができます。「夜型の自分は、塾の夜の授業よりも、深夜に集中して勉強したい」「朝型の自分は、誰にも邪魔されない早朝の時間を有効活用したい」といった個別のニーズにも完璧に対応できます。

この時間と場所の自由度は、学習の継続性を高め、日々のストレスを軽減する上で非常に重要な要素となります。

④ 自分に合った参考書を自由に選べる

塾や予備校では、指定されたテキストや教材を使って学習を進めるのが一般的です。これらの教材はプロが作成した質の高いものですが、その構成や解説スタイルが必ずしも自分に合っているとは限りません。

塾なし受験の大きなメリットの一つは、無数にある市販の参考書・問題集の中から、自分のレベルや好みに完璧にマッチした一冊を自由に選び抜けることです。

参考書には、以下のように様々な特徴があります。

- 解説のスタイル: 講義形式で語りかけるように書かれたもの、要点が簡潔にまとめられたもの、図やイラストを多用して視覚的に分かりやすいものなど。

- 網羅性: 教科書レベルの基礎から応用、発展までを網羅した分厚いもの(例:「Focus Gold」や「青チャート」)、特定のテーマに特化したもの、入試に出やすいポイントだけを凝縮したものなど。

- レイアウトやデザイン: 文字の大きさ、色の使い方、余白の多さなど、学習意欲を左右するデザインも様々です。

塾なし受験では、実際に書店で手に取って中身を比較検討し、「この解説はスッと頭に入ってくる」「このレイアウトならやる気が出る」といった、自分との相性を最優先して教材を選ぶことができます。

自分に合わない参考書を無理に使い続けるのは、学習効率を著しく低下させるだけでなく、勉強そのものへのモチベーションを削いでしまう原因にもなりかねません。一方で、「この一冊があれば大丈夫」と思えるような、心から信頼できる参考書(通称「バイブル本」)に出会えれば、それは独学を進める上での最強の武器となります。

自分自身で考え、吟味し、選び抜いた教材で学習を進めるというプロセスは、主体的な学習姿勢を育む上でも非常に有意義です。この「教材選択の自由」こそが、塾なし受験を成功に導くための隠れた、しかし非常に重要なメリットなのです。

知っておくべき塾なし受験の5つのデメリット

塾なしでの大学受験には多くのメリットがある一方で、当然ながら見過ごすことのできないデメリットや困難も存在します。これらの課題をあらかじめ認識し、具体的な対策を講じておくことが、独学を成功させるためには不可欠です。ここでは、塾なし受験生が直面しがちな5つの代表的なデメリットと、その克服法について詳しく解説します。

① 学習の進捗管理が難しい

塾や予備校に通っていると、カリキュラムという名のレールが敷かれており、定期的な小テストやクラス分けによって、自分の学習が順調に進んでいるか、あるいは遅れているかを半ば強制的に把握させられます。講師やチューターがペースメーカーとなり、進捗を管理してくれるのです。

しかし、独学の場合はこのペースメーカーが存在しません。すべてを自分一人で管理する必要があるため、計画通りに学習を進めることが非常に難しくなります。

- 計画倒れのリスク: 年間計画や月間計画を立てたはいいものの、日々のタスクに追われたり、特定の科目に時間をかけすぎたりして、気づいた頃には計画から大幅に遅れていた、というケースは後を絶ちません。

- 自己評価の甘さ: 客観的な視点で自分の進捗を評価してくれる他者がいないため、「これくらいでいいだろう」と自己満足に陥りやすくなります。自分では順調だと思っていても、実際の合格レベルには全く達していないという危険性も孕んでいます。

- 軌道修正の遅れ: 学習の遅れや計画のズレに気づくのが遅れると、リカバリーが困難になります。特に受験直前期に焦ってしまい、精神的なバランスを崩す原因にもなりかねません。

【対策】

このデメリットを克服するためには、「計画の可視化」と「第三者の視点の導入」が鍵となります。

- 学習管理ツールの活用: スマートフォンアプリやスプレッドシートなどを使い、日々の勉強時間やタスクの進捗を記録・管理しましょう。「Studyplus」などの学習管理アプリは、勉強時間を自動で記録し、グラフで可視化してくれるため、モチベーション維持にも繋がります。

- 週次・月次の定例レビュー: 毎週日曜日や毎月末など、定期的に計画と実績を振り返る時間を設けましょう。計画通りに進んでいるか、遅れている場合はその原因は何か(計画が無理だったのか、怠けてしまったのか)を分析し、翌週・翌月の計画に反映させることが重要です。

- 学校の先生への定期報告: 最も身近な第三者である学校の先生に、定期的に学習計画や進捗状況を報告し、アドバイスを求めるのが非常に有効です。「来週までにこの問題集の〇ページまで終わらせます」と宣言することで、良い意味での強制力が生まれ、計画遂行の助けとなります。

② モチベーションの維持が大変

大学受験は、1年以上にわたる長い戦いです。その道のりでは、成績が伸び悩むスランプ、思うように勉強が手につかない日、漠然とした将来への不安など、精神的に辛い時期が必ず訪れます。

塾に通っていれば、共に励まし合う仲間や、叱咤激励してくれる先生の存在が、こうした苦しい時期を乗り越える支えとなります。しかし、独学では基本的に一人で自分自身と向き合い続けなければなりません。この「孤独」が、モチベーションを維持する上での最大の敵となります。

- 孤独感との戦い: 自宅の部屋で一人黙々と勉強していると、「自分だけがこんなに苦しい思いをしているのではないか」という孤独感に苛まれることがあります。

- 強制力の欠如: 塾のように決まった時間に決まった場所へ行く必要がないため、「今日は疲れたから休もう」「もう少しだけ休憩しよう」といった怠け心に打ち勝つ強い自制心が求められます。

- スランプからの脱出困難: 成績が伸び悩んだ時に、的確なアドバイスをくれる人がいないため、一人で悩み込み、負のスパイラルに陥ってしまう危険性があります。

【対策】

モチベーションを維持するためには、内的な動機付けと外的な刺激をバランスよく取り入れる工夫が必要です。

- 目標の細分化と達成感の創出: 「〇〇大学合格」という大きな目標だけでなく、「今週中に英単語を100個覚える」「今日中に数学の問題を10ページ進める」といった達成可能な小さな目標を設定しましょう。それをクリアするたびにカレンダーに印をつけるなど、小さな成功体験を積み重ねることが、大きな自信とやる気に繋がります。

- 志望校への想いを強化する: なぜその大学に行きたいのか、その大学で何を学びたいのかを定期的に再確認しましょう。大学のパンフレットを眺めたり、公式サイトで楽しそうなキャンパスライフの様子を見たり、実際にオープンキャンパスに参加して未来の自分を具体的にイメージすることが、強力なモチベーションの源泉となります。

- 適度なご褒美の設定: 「この問題集を1冊終えたら好きな映画を観る」「模試で目標点をクリアしたら美味しいものを食べる」など、自分へのご褒美を用意するのも有効です。

③ 受験に関する最新情報が手に入りにくい

塾や予備校は、長年の経験と情報網を駆使して、受験に関する膨大なデータを蓄積しています。入試制度の変更点、各大学・学部の最新の出題傾向、合格者の併願パターンの分析、合格最低点の推移など、個人では収集が難しい「鮮度の高い情報」を効率的に提供してくれます。

独学の場合、これらの情報をすべて自力で集めなければなりません。

- 情報収集の手間と時間: 各大学の公式サイトや入試要項、文部科学省の発表などを、自分でこまめにチェックする必要があります。膨大な情報の中から自分に必要なものだけを取捨選択するのは、かなりの手間と時間がかかります。

- 情報の見落としリスク: 重要な入試の変更点(例:試験科目の変更、配点の変更など)を見落としてしまうと、それが致命的な結果に繋がる可能性があります。

- 戦略立案の困難さ: 併願校の選定や出願スケジュールの組み立てなど、データに基づいた戦略的な判断が求められる場面で、情報不足から不利な選択をしてしまうリスクがあります。

【対策】

情報戦で不利にならないためには、信頼できる情報源を確保し、計画的に情報収集を行うことが不可欠です。

- 信頼できる情報源のブックマーク: 志望校や受験可能性のある大学の公式サイト(入試情報ページ)、大学入試センターの公式サイトは必ず定期的にチェックしましょう。また、河合塾の「Kei-Net」や駿台の「I-SUM Club」など、大手予備校が無料で公開している入試情報サイトも非常に有用です。

- 学校の進路指導室の活用: 学校の進路指導室は、受験情報の宝庫です。最新の大学情報や過去の入試データ(赤本など)が揃っています。進路指導の先生は情報収集のプロフェッショナルなので、積極的に相談し、活用しましょう。

- 情報収集の時間をスケジュールに組み込む: 「毎週月曜日の朝30分は入試情報チェックの時間」というように、情報収集を学習計画の一部として組み込んでしまうのがおすすめです。

④ わからないことを質問できる相手がいない

学習を進める上で、疑問点が生じるのは当然のことです。塾に通っていれば、授業の前後や休み時間に講師に質問したり、常駐しているチューターに相談したりと、疑問をすぐに解決できる環境があります。

しかし、独学ではこの「質問できる相手」が身近にいません。

- 学習の停滞: 一つの疑問が解決できないために、その先の学習に進めなくなってしまうことがあります。特に、数学や物理など、積み重ねが重要な科目では、一つのつまずきが全体の理解を妨げる原因になりかねません。

- 誤った理解の定着: わからない部分を自己流で解釈した結果、間違ったまま理解してしまうリスクがあります。一度誤って定着した知識を修正するのは、新たに覚えるよりも時間がかかります。

- 時間的ロス: 参考書の解説を何度も読み返したり、インターネットで延々と検索したりと、疑問解決のために多くの時間を費やしてしまうことがあります。

【対策】

「独学=孤立」ではないという意識を持ち、利用できる人的リソースを最大限に活用することが重要です。

- 学校の先生を最大限に頼る: 最も確実で信頼できる質問相手は、学校の先生です。休み時間や放課後など、質問できる時間をあらかじめ確保しておき、わからない問題をまとめて持っていきましょう。事前に「どこが、どのようにわからないのか」を明確にしておくと、先生も答えやすくなります。

- 友人との教え合い: 同じ志望校を目指す友人や、特定の科目が得意な友人と、教え合う関係を築くのも非常に有効です。人に教えることは、自分自身の理解を深める最高の復習にもなります。

- オンラインサービスの検討: どうしても質問できる環境がない場合は、後述するオンライン家庭教師など、必要な時だけ質問できるサービスをピンポイントで利用することも一つの手です。

⑤ ライバルの存在を感じにくく切磋琢磨できない

塾や予備校には、同じ目標を持つ多くの受験生が集まります。模試の成績で一喜一憂したり、自習室で黙々と勉強する友人の姿に刺激を受けたりと、良くも悪くもライバルの存在を常に意識できる環境があります。この競争環境が、「自分も負けていられない」という向上心や学習意欲の維持に繋がることが少なくありません。

独学では、こうしたライバルの存在を肌で感じる機会がほとんどありません。

- 自分の立ち位置の不明確さ: 常に一人で勉強していると、全国のライバルたちの中で自分がどの程度の位置にいるのかが分かりにくくなります。「井の中の蛙」状態に陥り、自分の実力を過信したり、逆に過小評価したりする原因になります。

- 競争心の欠如: 他者からの刺激がないため、ぬるま湯に浸かってしまい、学習のペースや密度が上がりにくいことがあります。

- 緊張感の不足: 受験本番さながらの緊張感を経験する機会が少ないため、模試や本番の試験で実力を発揮できない可能性があります。

【対策】

意識的に「外」の世界と接点を持ち、自分の立ち位置を客観的に把握する機会を作ることが極めて重要です。

- 模擬試験の積極的な受験: 模擬試験は、独学者にとって唯一と言っていいほど、全国のライバルと自分の実力を比較できる貴重な機会です。判定結果だけでなく、全国順位や偏差値、各設問の正答率などを詳細に分析し、自分の強みと弱みを客観的に把握しましょう。また、試験会場の雰囲気に慣れるための絶好の機会でもあります。

- 学校内でのライバル設定: 同じクラスや学年で、自分より少し成績が良い友人や、同じ志望校を目指す友人を、勝手に「ライバル」として設定してみましょう。その友人の頑張りが、自分の学習意欲を刺激してくれます。

- SNSの活用(注意点あり): 受験生用のアカウント(通称「勉強垢」)を作成し、同じように頑張る仲間を見つけるのも一つの手です。ただし、他人の華々しい成果に落ち込んだり、SNSに時間を使いすぎたりしないよう、節度を持った利用を心がける必要があります。

これらのデメリットを正しく理解し、一つ一つに対策を講じていくこと。それが、険しい独学の道を乗り越え、志望校合格を掴み取るための必須条件となります。

塾なしでの大学受験に向いている人の特徴

塾なしでの大学受験は、多くのメリットがある一方で、相応の困難も伴います。そのため、誰にでもおすすめできる方法というわけではありません。独学で成功を収める受験生には、いくつかの共通した特徴が見られます。ここでは、塾なしでの大学受験に「向いている人」の4つの特徴を解説します。自分自身に当てはまるかどうか、客観的に見つめ直してみましょう。

自己管理能力が高く、計画的に学習できる人

塾なし受験で最も重要と言っても過言ではないのが、徹底した自己管理能力です。塾に通っていれば、授業のスケジュールや課題提出の締め切りといった外的な締め付けがありますが、独学ではそれらが一切ありません。自由である分、すべてを自分自身で律する必要があるのです。

具体的には、以下のような能力が求められます。

- 目標からの逆算思考: 最終目標である「志望校合格」から逆算して、「入試本番までに何をすべきか」「夏休みまでにどのレベルに達しているべきか」「今月、今週、今日、何をすべきか」といったように、長期的・中期的・短期的な視点で具体的な学習計画を立てられる能力が不可欠です。

- 計画実行力: 立てた計画を「絵に描いた餅」で終わらせず、日々の誘惑(スマートフォン、ゲーム、テレビなど)に打ち勝ち、着実に実行していく強い意志と実行力が求められます。「今日は気分が乗らないから」といった理由で安易に計画を先延ばしにしない自律性が成功の鍵を握ります。

- 時間管理能力: 1日24時間という限られたリソースを、学習、睡眠、食事、休憩などにどう配分するかを自分で考え、管理する能力です。隙間時間を有効活用したり、集中力が高い時間帯に重要な科目を配置したりといった工夫ができる人は、独学で大きく伸びる可能性があります。

もしあなたが、これまでもテスト前に自分で計画を立てて勉強を進めることができていた、あるいは部活動などで目標達成のために日々の練習メニューを自分で管理してきた経験があるなら、塾なし受験への適性は高いと言えるでしょう。

勉強する習慣が身についている人

大学受験の勉強は、短距離走ではなく長距離走です。特に独学の場合、日々の学習をコンスタントに継続できるかどうかが、最終的な結果を大きく左右します。そのため、「勉強すること」が特別なイベントではなく、日常生活の一部として習慣化されていることが非常に重要になります。

- 学習への抵抗感のなさ: 机に向かうこと自体に心理的な抵抗がなく、歯を磨いたり顔を洗ったりするのと同じように、ごく自然に学習をスタートできる人は、独学に向いています。逆に、「よーし、やるぞ!」と毎回大きな気合を入れないと始められない場合、独学の継続は困難かもしれません。

- 一定の学習量の確保: 高校1、2年生の段階から、学校の授業の予習・復習や課題などを通じて、毎日一定時間(例えば1〜2時間)は家庭で学習する習慣が身についていることが望ましいです。すでに自学自習のベースができているため、受験学年になって学習時間を増やす際も、スムーズに移行できます。

勉強の習慣がまだ身についていないと感じる場合は、いきなり長時間の独学に挑戦するのではなく、まずは「毎日30分でも必ず机に向かう」といった小さな目標から始め、徐々に学習を習慣化していくプロセスが必要です。そのプロセス自体が困難に感じる場合は、塾などの強制力がある環境を検討する方が賢明かもしれません。

基礎学力が定着している人

塾なしの独学は、基本的に市販の参考書や問題集を使って学習を進めます。これらの教材は、ある程度の基礎学力があることを前提に作られているものが少なくありません。そのため、中学校レベルや高校1、2年生で習う教科書レベルの基礎的な知識がしっかりと定着していることが、独学をスムーズに進めるための前提条件となります。

- 応用へのスムーズな移行: 基礎が固まっていれば、参考書を読んだり、応用問題に取り組んだりする際に、基本的な用語や公式でつまずくことがありません。効率的に知識を吸収し、演習を重ねていくことができます。

- 弱点の自己分析: 基礎学力があれば、模試や問題演習で間違えた際に、その原因が「知識の抜け」なのか「応用力の不足」なのか「計算ミス」なのかを自分で分析しやすくなります。的確な自己分析は、効率的な復習に繋がります。

逆に、基礎的な部分に大きな不安を抱えている場合、独学は茨の道になる可能性があります。わからないことが多すぎて参考書を読み進めることすらできず、学習が停滞してしまうからです。このような場合は、いきなり独学に切り替えるのではなく、まずは学校の授業を徹底的に活用したり、基礎固めに特化した塾や家庭教師を利用したりして、土台をしっかりと築くことを優先すべきでしょう。自分の現在の学力を冷静に見極めることが重要です。

高い目標意識と強い意志を持てる人

独学の道は、前述の通り「孤独」との戦いです。成績が伸び悩む時期や、周囲の友人が遊んでいる中で自分だけが勉強しなければならない時など、何度も心が折れそうになる瞬間が訪れるでしょう。そんな時に自分を支えてくれるのが、「絶対にこの大学に合格したい」という高い目標意識と、何があっても諦めない強い意志です。

- 明確で具体的な動機: なぜその大学・学部に行きたいのか、その動機が明確で具体的であるほど、モチベーションの源泉は強固になります。「将来〇〇という仕事に就くために、この大学の△△学部で□□を学びたい」といったように、自分の将来像と志望校が強く結びついている人は、困難な状況でも踏ん張りが効きます。なんとなく「偏差値が高いから」「有名だから」といった漠然とした理由だけでは、苦しい時に努力を続けるのは難しいかもしれません。

- 精神的なタフさ: 模試の結果が悪くても、「何が足りなかったのか」を冷静に分析して次の学習に活かせるポジティブさや、他人と自分を比べすぎずにマイペースを貫ける精神的な強さが求められます。一喜一憂しすぎず、長期的な視点で淡々と努力を継続できるメンタリティが、独学成功者には共通しています。

これらの特徴は、生まれ持った才能というよりも、意識と訓練によって身につけられる側面も大きいものです。もし現時点で自信がなくても、「塾なしで合格する」と固く決意し、これらの特徴を意識して日々の行動を変えていくことで、独学に適した自分へと成長していくことも十分に可能です。

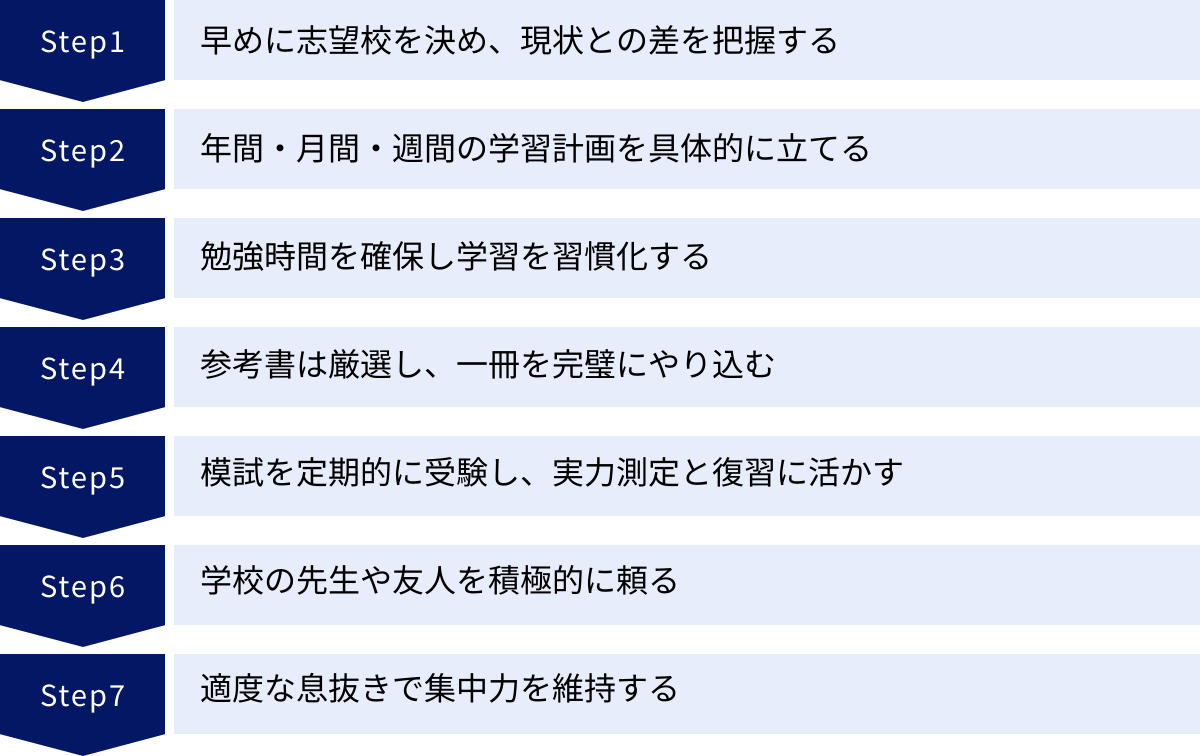

塾なしで大学受験を成功させる7つのコツ

塾なしで大学受験に挑むと決めたなら、あとは成功に向けて戦略的に行動あるのみです。やみくもに勉強するだけでは、限られた時間を有効に使うことはできません。ここでは、独学で志望校合格を勝ち取るための、具体的で実践的な7つのコツをご紹介します。これらを羅針盤として、あなただけの合格戦略を組み立てていきましょう。

① 早めに志望校を決め、現状との差を把握する

大学受験という長いマラソンを走り切るためには、ゴール地点を明確に定めることが何よりも重要です。つまり、できるだけ早い段階で第一志望校を決定することが、独学成功の第一歩となります。

ゴールが定まれば、そこへ至るまでの道のり、すなわち「何を」「どれだけ」勉強すれば良いのかが明確になります。志望校が決まったら、次に行うべきは「現状分析」です。

- 徹底的な入試情報の収集:

志望校の公式サイトや受験情報サイトで、以下の情報を正確に調べ上げましょう。- 入試科目と配点: どの科目が重要視されているか(例:英語と数学の配点が高いなど)を把握します。配点の高い科目に重点的に時間を割くのが、効率的な戦略の基本です。

- 出題傾向: 過去問(赤本)を分析し、どのような形式(マーク式か記述式か)、どのような分野(例:英語なら長文読解中心か、文法問題が多いか)の問題が頻出かを探ります。

- 合格最低点・平均点: 過去数年分のデータを見て、合格するためには本番で何割程度の得点が必要なのか、具体的な目標ラインを設定します。

- 現状の学力とのギャップ測定:

最新の模試の成績表と、上記で調べた志望校の要求レベルを突き合わせます。科目ごとに、「合格ラインまであと何点足りないのか」「どの分野が特に弱いのか」を客観的な数値で把握します。この「目標」と「現状」のギャップこそが、あなたがこれから埋めていくべき課題の総量です。

このプロセスを早い段階(できれば高校2年生の終わりから高校3年生の春)に行うことで、残された時間を最大限に有効活用するための、精度の高い学習計画を立てることが可能になります。

② 年間・月間・週間の学習計画を具体的に立てる

目標と現状のギャップが把握できたら、次はそのギャップを埋めるための具体的なロードマップ、すなわち学習計画を作成します。ここで重要なのは、「年間」「月間」「週間」という異なる時間軸で、階層的に計画を立てることです。

- 年間計画(マイルストーンの設定):

入試本番から逆算して、大まかな流れを決めます。これは全体の戦略図です。- 春(4月~6月): 全教科の基礎固めを徹底する期間。苦手科目の克服に注力。

- 夏(7月~8月): 基礎固めを完了させ、応用問題・標準的な入試問題演習に入る期間。一日の勉強時間を最大化する。

- 秋(9月~11月): 志望校レベルの問題演習と共通テスト対策を本格化させる期間。模試の結果を元に計画を修正。

- 直前期(12月~入試): 過去問演習を中心に、時間配分の練習や弱点の最終補強を行う期間。

- 月間計画(具体的な目標設定):

年間計画のマイルストーンを達成するために、その月に何をすべきかを具体化します。- (例)「7月は、数学ⅠA・ⅡBの青チャートの例題を完璧にする」「英語のシステム英単語の1~3章をマスターし、基礎英文問題精講を1周する」のように、使用する参考書と到達目標を明確にします。

- 週間計画(日々のタスク化):

月間計画を達成するために、1週間でやるべきことを細分化します。- (例)「今週は青チャートの三角関数と指数・対数関数の章を終わらせる」「月・水・金は長文読解、火・木・土は文法問題に取り組む」といったレベルまで落とし込みます。

計画を立てる際は、少し余裕を持たせた「バッファ」を設けることが重要です。計画通りに進まなかった部分を調整したり、体調不良で休んだりするための予備日を週に1日程度設定しておくと、計画が破綻しにくくなります。

③ 勉強時間を確保し学習を習慣化する

優れた計画も、実行されなければ意味がありません。独学成功者は、意識的に勉強時間を確保し、それを日々のルーティンに組み込むことで、継続的な学習を実現しています。

- 勉強場所と時間の固定化: 「平日は学校が終わったら17時から21時まで図書館のこの席で勉強する」「朝は6時に起きて、学校に行く前の1時間を数学の計算演習に充てる」というように、「いつ、どこで、何を」勉強するかを具体的に決めてしまいましょう。これを繰り返すことで、脳がその時間と場所を「勉強モード」と認識し、スムーズに学習に入れるようになります。

- 隙間時間の徹底活用: 通学の電車内、休み時間、寝る前の15分など、日常に潜む「隙間時間」をリストアップし、そこで何をするかをあらかじめ決めておきます。例えば、「電車内では単語帳を見る」「休み時間は古文単語を5個覚える」などです。この細切れ時間の積み重ねが、1日単位、1週間単位で見ると大きな差になります。

- 学習の開始儀式(トリガー)を作る: なかなか勉強を始められない人は、「机に座ったらまずタイマーを15分セットして計算問題を1ページやる」といった、学習を始めるための簡単な儀式(トリガー)を決めておくのが効果的です。一度始めてしまえば、作業興奮によって集中力が続きやすくなります。

④ 参考書は厳選し、一冊を完璧にやり込む

独学者の陥りやすい罠の一つが、「参考書コレクター」になってしまうことです。不安から次々と新しい参考書に手を出してしまい、どれも中途半端に終わってしまうケースは非常に多いです。

独学成功の秘訣は、「広く浅く」ではなく「狭く深く」です。

- 参考書の厳選: 自分の現在の学力レベルに合ったものを、各教科、各分野で1冊ずつ厳選します。評判の良い参考書はたくさんありますが、必ず書店で中身を確認し、解説の分かりやすさやレイアウトが自分に合っているものを選びましょう。

- 「一冊完璧主義」の徹底: 選んだ1冊を、最低でも3周は繰り返すことを目標にします。

- 1周目: まずは全体を理解することに努め、分からなくても立ち止まらずに進みます。間違えた問題、分からなかった問題に印をつけておきます。

- 2周目: 印をつけた問題だけを解き直します。それでも解けなかった問題には、別の印をつけます。

- 3周目以降: 2周目でも解けなかった問題を、完璧に自力で説明できるようになるまで繰り返します。

この方法で一冊を完璧に仕上げれば、その分野に関する知識は盤石なものになります。多くの参考書を中途半半端にやるよりも、たった一冊を完璧にする方が、はるかに高い学習効果が得られます。

⑤ 模試を定期的に受験し、実力測定と復習に活かす

独学者がライバルの中での自分の立ち位置を知り、学習の軌道修正を行うために、模擬試験は生命線とも言える重要なツールです。

- 定期的な受験: 河合塾の「全統模試」、駿台の「駿台全国模試」、東進の「共通テスト本番レベル模試」など、大手予備校が実施する主要な模試は、年間スケジュールを立てて定期的に受験しましょう。

- 模試の3つの活用法:

- 実力測定: 偏差値や順位、志望校判定(A判定、B判定など)で、客観的な自分の実力と立ち位置を把握します。

- 弱点分析: 成績表を詳細に分析し、どの科目・どの分野で点数を落としているのか、正答率の高い問題で失点していないかなどを洗い出し、今後の学習計画に反映させます。

- 本番のシミュレーション: 試験会場の緊張感や時間配分を体感する絶好の機会です。休憩時間の過ごし方なども含めて、本番さながらに臨みましょう。

そして何より重要なのが、「模試は受けっぱなしにしない」ということです。模試が本当に価値を持つのは、受けた後の復習です。なぜ間違えたのか(知識不足? 時間不足? ケアレスミス?)を徹底的に分析し、解けなかった問題を自力で解けるようにする「解き直しノート」を作成することが、学力を飛躍的に向上させます。

⑥ 学校の先生や友人を積極的に頼る

「独学」という言葉から「孤独」を連想しがちですが、それは大きな間違いです。塾なし受験を成功させる人は、利用できるリソースを最大限に活用する「頼り上手」でもあります。

- 学校の先生は最強の味方: わからない問題の質問、学習計画の相談、添削の依頼(特に国語や英語の記述問題)、進路相談など、学校の先生は無料で利用できる最高のサポーターです。遠慮せずに、積極的に頼りましょう。普段から良好な関係を築いておくことが大切です。

- 友人はライバルであり仲間: 同じ目標を持つ友人と情報交換をしたり、問題を出し合ったり、時には悩みを相談したりすることで、モチベーションを維持しやすくなります。人に勉強を教えることは、自分自身の理解を深める最高の機会にもなります。

独学だからといって、一人で全てを抱え込む必要はありません。周囲のサポートを上手く引き出す能力も、受験を乗り切るための重要なスキルの一つです。

⑦ 適度な息抜きで集中力を維持する

長時間勉強し続けることが偉い、という考えは禁物です。人間の集中力には限界があります。持続的に高いパフォーマンスを発揮するためには、計画的な休息(息抜き)が不可欠です。

- 休息を計画に組み込む: 「日曜の午後は完全にオフにする」「毎日1時間は趣味の時間を作る」など、あらかじめ息抜きの時間を学習計画に組み込んでおきましょう。罪悪感なく休むことができ、メリハリのある学習に繋がります。

- 自分に合ったリフレッシュ方法を見つける: 散歩や軽い運動をする、好きな音楽を聴く、友人と話す、短い昼寝をするなど、自分に合ったリフレッシュ方法をいくつか持っておくと良いでしょう。ただし、スマートフォンやゲームなど、長時間になりがちなものは避けるのが賢明です。

- 睡眠時間の確保: 睡眠時間を削って勉強するのは最も非効率な方法です。睡眠は、日中に学習した内容を記憶として定着させるための重要な時間です。最低でも6〜7時間の睡眠は確保するように心がけましょう。

根性論に頼るのではなく、脳科学的にも正しい方法で集中力をコントロールすること。それが、一年以上にわたる長い受験勉強を乗り切るための、賢い戦略です。

塾なしで大学受験する場合にかかる費用の目安

塾なしで大学受験をする大きなメリットの一つが、費用の削減です。では、具体的にどれくらいの費用がかかるのでしょうか。ここでは、塾なし受験で必要となる主な費用項目とその目安を解説します。事前に予算を把握しておくことで、安心して学習計画を立てることができます。

| 費用項目 | 内容 | 目安金額 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 参考書・問題集 | 教科書、単語帳、問題集、過去問(赤本)など | 50,000円 ~ 100,000円 | 受験科目数や使用する冊数により変動 |

| 模擬試験 | 大手予備校などが実施する全国模試 | 30,000円 ~ 60,000円 | 1回あたり約5,000円~8,000円。年間5~8回受験を想定 |

| 共通テスト出願料 | 大学入学共通テストの受験申し込み費用 | 12,800円 or 18,800円 | 2教科以下は12,800円、3教科以上は18,800円(成績通知料800円込) |

| 個別試験受験料 | 各大学の個別学力検査(二次試験)の受験料 | 50,000円 ~ 150,000円 | 国公立前期・後期、私立大学の受験校数による |

| 合計 | 約14万円 ~ 33万円 | 上記はあくまで一例。受験戦略により総額は大きく変わる |

以下で、各項目の詳細を見ていきましょう。

参考書・問題集の購入費用

独学の生命線となる参考書や問題集にかかる費用です。

- 1冊あたりの価格: 参考書や問題集は、1冊あたり1,000円~2,500円程度が相場です。特に、網羅系の分厚い参考書(チャート式数学など)や、複数年分の過去問が収録された赤本は高価になる傾向があります。

- 必要な冊数: 受験に必要な主要5教科(英語、数学、国語、理科、社会)について、それぞれ「基礎理解用の参考書」「問題演習用の問題集」「過去問」などを揃えると、1教科あたり3~5冊程度は必要になることが多いです。

- 総額の目安: これらを合計すると、受験勉強全体でかかる参考書・問題集代は、総額で50,000円から100,000円程度を見込んでおくと良いでしょう。一度にすべて購入するのではなく、学習の進捗に合わせて段階的に買い足していくのがおすすめです。

模擬試験の受験料

独学者が自分の立ち位置を客観的に把握するために不可欠な模擬試験の費用です。

- 1回あたりの受験料: 河合塾、駿台、東進といった大手予備校が実施する全国規模の模試は、1回あたり5,000円~8,000円程度の受験料が必要です。マーク式模試よりも記述式模試の方が高価な傾向にあります。

- 年間の受験回数: 受験学年では、年間を通じて5回から8回程度の模試を受けるのが一般的です。共通テスト模試、大学別模試、記述模試などをバランス良く受験することが推奨されます。

- 総額の目安: 年間の模試受験料は、合計で30,000円から60,000円程度になります。これは合格のための必要投資と捉え、予算に組み込んでおきましょう。

大学入学共通テストの出願料

国公立大学や、多くの私立大学で利用される大学入学共通テストの出願にかかる費用です。この料金は全国一律で定められています。

- 受験教科数による違い:

- 3教科以上を受験する場合: 18,000円

- 2教科以下の受験の場合: 12,000円

- 成績通知手数料: 任意で、自分の成績通知を希望する場合は、上記料金に加えて 800円 が必要です。ほとんどの受験生が成績通知を希望するため、実質的には18,800円または12,800円がかかると考えておきましょう。

この費用は、高校3年生の秋(例年9月下旬~10月上旬)に出願手続きを行います。

(参照:独立行政法人大学入試センター)

各大学の個別試験の受験料

大学入学共通テストに加えて、各大学が独自に実施する個別学力検査(二次試験)の受験料です。これは受験する大学の数と種類によって、総額が大きく変動します。

- 国公立大学:

- 二次試験の検定料は、多くの大学で一律17,000円に設定されています。国公立大学は原則として前期日程と後期日程(一部では中期日程も)に出願できるため、2校受験する場合は34,000円となります。

(参照:文部科学省 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令)

- 二次試験の検定料は、多くの大学で一律17,000円に設定されています。国公立大学は原則として前期日程と後期日程(一部では中期日程も)に出願できるため、2校受験する場合は34,000円となります。

- 私立大学:

- 私立大学の検定料は大学や学部、入試方式によって様々ですが、一般選抜の場合は1出願あたり30,000円~35,000円が相場です。同じ大学の複数学部を併願する場合や、共通テスト利用方式と一般選抜を併用する場合など、割引制度が設けられていることもあります。

- 総額のシミュレーション:

例えば、「国公立大学1校(前期)+私立大学3校」を受験する場合のモデルケースを考えてみましょう。- 国公立大学:17,000円

- 私立大学:35,000円 × 3校 = 105,000円

- 合計:122,000円

このように、受験校数が増えればその分費用も増加します。

これらの費用を合計すると、塾なし受験の場合でも、総額で15万円から30万円程度の費用がかかることが分かります。しかし、これは塾に通う場合の年間費用(50万円~100万円以上)と比較すれば、依然として大幅に低い金額です。削減できた費用を、受験料や大学入学後の資金に充当できるのが、塾なし受験の大きな経済的メリットです。

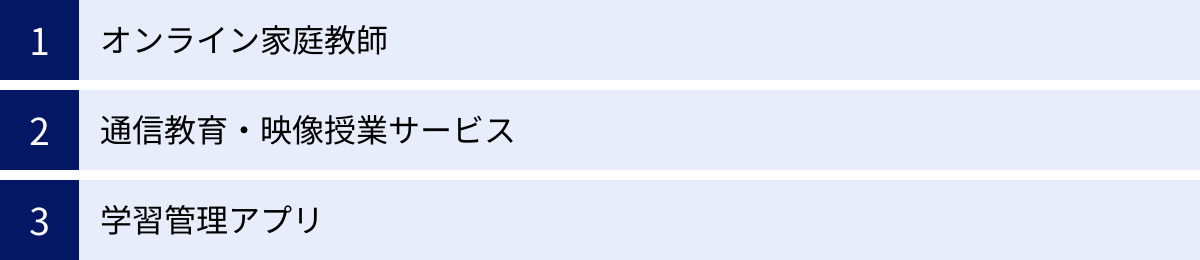

独学が不安な時に検討したい塾以外の選択肢

「塾なしで頑張ると決めたけれど、やっぱり一人では不安…」「特定の科目だけ、どうしても自力で解決できない」――。独学を進める中で、このような壁にぶつかることは珍しくありません。しかし、その解決策は「塾に通う」という二者択一だけではありません。現代には、独学のメリットを活かしつつ、弱点を補強できる多様なサービスが存在します。ここでは、塾以外の柔軟な選択肢を3つ紹介します。

オンライン家庭教師

オンライン家庭教師は、インターネットを通じてマンツーマンの指導を受けられるサービスです。独学者が抱えがちな「質問できない」「モチベーションが続かない」といった悩みをピンポイントで解決できる、非常に有効な選択肢です。

- メリット:

- 個別指導による質問のしやすさ: 1対1なので、集団授業では聞きにくいような初歩的な質問でも気兼ねなくできます。自分の苦手な分野や、わからない問題だけを集中して教えてもらうことが可能です。

- 場所と時間の自由度: 自宅のパソコンやタブレットで受講できるため、塾への通学時間は不要です。部活動などで忙しい生徒でも、夜間や早朝など、都合の良い時間に指導を受けられます。

- 講師の選択肢の多さ: 全国各地の講師から、自分の志望校出身の大学生や、指導経験豊富なプロ講師など、自分に合った先生を指名できる場合が多いです。相性の良い先生に出会えれば、学習効果だけでなくモチベーションも大きく向上します。

- コストパフォーマンス: 一般的に、対面の家庭教師や個別指導塾に比べて、料金が安価な傾向にあります。「週に1回、数学だけ」といったように、必要な分だけ利用することで、費用を抑えながら効果的なサポートを受けられます。

- こんな人におすすめ:

- 独学を基本としながら、特定の苦手科目を克服したい人

- わからない問題を溜め込まずに、すぐに質問できる環境が欲しい人

- 学習の進捗を定期的にチェックしてくれるペースメーカーが欲しい人

通信教育・映像授業サービス

通信教育や映像授業は、大手予備校の人気講師などによる質の高い授業を、自分の好きな時に好きな場所で視聴できるサービスです。独学におけるインプットの質を飛躍的に高めることができます。

- メリット:

- 圧倒的に質の高い授業: 受験指導のプロフェッショナルによる、分かりやすく、ポイントが凝縮された授業を繰り返し視聴できます。参考書を読むだけでは理解しづらい複雑な概念や、解法の背景にある考え方などを、視覚と聴覚で効率的にインプットできます。

- 圧倒的なコストパフォーマンス: 塾や予備校に通うのに比べて、非常に安価な料金で受講できます。月額制のサービスも多く、全教科の授業が見放題といったプランもあります。

- 自分のペースで学習可能: 1.5倍速で視聴して時間を短縮したり、わからない部分を何度も見返したりと、自分の理解度に合わせて学習ペースを完全にコントロールできます。

- デメリット:

- あくまでインプット中心のサービスなので、演習(アウトプット)は自分で行う必要があります。

- 受動的な学習になりがちで、視聴しただけで「分かった気」になってしまう危険性があります。

- 直接講師に質問できる機能は限定的な場合が多いです。

- こんな人におすすめ:

- 参考書だけでは理解が難しい特定の分野を、体系的に学びたい人

- 予備校レベルの質の高い授業で、効率的に知識をインプットしたい人

- 自分のペースで先取り学習や復習を進めたい人

学習管理アプリ

学習管理アプリは、日々の勉強を記録・可視化し、計画的な学習をサポートしてくれるツールです。独学における最大の課題である「自己管理」と「モチベーション維持」を強力にバックアップしてくれます。

- メリット:

- 学習の可視化: 教科ごとに勉強時間をストップウォッチで計測し、自動でグラフ化してくれます。「今週はどの教科をどれくらい勉強したか」が一目瞭然になり、学習バランスの偏りに気づくことができます。日々の努力が目に見える形で蓄積されていくため、達成感にも繋がります。

- 計画管理機能: 週ごと、月ごとの目標を設定し、その達成度を管理する機能があります。計画倒れを防ぎ、着実な学習をサポートします。

- SNS機能によるモチベーション維持: 同じ目標を持つ他のユーザーと繋がれる機能を持つアプリ(例:Studyplus)もあります。他の受験生の頑張る姿が刺激になったり、「いいね」を送り合って励まし合ったりすることで、独学の孤独感を和らげることができます。

- 低コスト: 多くのアプリは無料で利用できるか、有料でも非常に安価です。

- こんな人におすすめ:

- 自分で立てた学習計画を、なかなか実行に移せない人

- 自分の勉強時間を客観的に把握し、学習効率を改善したい人

- 一人で勉強していると、つい怠けてしまったり孤独を感じたりする人

これらの選択肢は、互いに排他的なものではありません。例えば、基本は参考書と学習管理アプリで自習を進め、苦手な数学だけ週に1回オンライン家庭教師に見てもらい、理解が難しい化学の有機分野は映像授業で補う、といったように、自分の弱点やニーズに合わせて柔軟に組み合わせることで、「自分だけの最強の学習環境」を構築することが可能です。

まとめ

「塾なしで大学受験は無理なのではないか」という不安を抱えていた方も、この記事を読んで、その考えが単なる思い込みであったことに気づけたのではないでしょうか。

結論として、塾に通わずとも、正しい戦略と強い意志、そして効果的な学習法を実践すれば、大学受験、さらには国公立大学への合格は十分に可能です。現代は、質の高い参考書、豊富なオンライン情報、便利な学習サポートツールなど、独学を志す受験生にとって追い風となる環境が整っています。

改めて、この記事の重要なポイントを振り返ってみましょう。

- 塾なし受験のメリット: 「①費用の大幅な削減」「②自分のペースでの学習」「③時間と場所の自由」「④最適な参考書の選択」といった大きな利点があります。

- 知っておくべきデメリットと対策: 「①進捗管理の難しさ」「②モチベーション維持の困難さ」「③情報収集の手間」「④質問相手の不在」「⑤ライバルの欠如」といった課題には、それぞれ具体的な対策を講じることで克服可能です。

- 成功への7つのコツ: 独学を成功に導く鍵は、「①早期の目標設定と現状分析」「②階層的な学習計画」「③学習の習慣化」「④一冊完璧主義」「⑤模試の徹底活用」「⑥周囲への協力要請」「⑦計画的な休息」という7つの具体的な行動に集約されます。

塾に通うか、独学で挑むか。この選択に、唯一絶対の正解はありません。大切なのは、あなた自身の性格、学力、置かれた環境を冷静に見つめ、自分にとって最も力が発揮できる方法は何かを真剣に考えることです。

もしあなたが、自分で目標を立ててコツコツと努力を続けることに喜びを感じ、何よりも自分の可能性を信じて挑戦したいと考えるならば、塾なしでの大学受験は、あなたを大きく成長させてくれる最高の選択肢となるでしょう。

もちろん、その道は決して平坦ではありません。しかし、この記事で紹介した知識とノウハウを羅針盤とし、戦略的に学習を進めていけば、必ずや志望校合格というゴールにたどり着けるはずです。

「塾なしでも合格できる」という確信を胸に、今日から具体的な一歩を踏み出してみましょう。 あなたの挑戦を心から応援しています。