大学受験を控える高校生やその保護者にとって、「内申点」が合否にどれほど影響するのかは、大きな関心事の一つです。定期テストの成績だけでなく、授業態度や課外活動までが評価される内申点は、時に受験生の進路を大きく左右する可能性があります。「一般入試がメインだから関係ない」「推薦を狙うなら絶対に必要」など、様々な情報が飛び交う中で、正確な知識を持つことが志望校合格への第一歩となります。

この記事では、大学受験における内申点の重要性について、入試方式ごとに徹底的に解説します。内申点とは何か、という基本的な定義から、推薦・総合型選抜と一般選抜での扱いの違い、内申点を上げるための具体的な方法、さらには目標の点数に届かなかった場合の対策まで、網羅的に掘り下げていきます。

この記事を読めば、あなたの状況に合わせて、内申点とどう向き合っていくべきか、その具体的な戦略が見えてくるはずです。

目次

大学受験における内申点(調査書)とは

大学受験の文脈で語られる「内申点」とは、正式には「調査書」に記載される内容、特に各教科の成績(評定)を指すことが一般的です。調査書は、在籍する(あるいは卒業した)高校が作成し、出願先の大学へ提出する公式な書類であり、生徒の高校3年間の学習状況や人物像を多角的に伝える役割を担っています。

大学側は、この調査書を通じて、学力試験だけでは測れない受験生の能力や資質、将来性を評価しようとします。特に、後述する学校推薦型選抜や総合型選抜では、この調査書が合否を決定づける重要な要素となります。

調査書に記載される主な内容

調査書には、単なる成績だけでなく、高校生活全般にわたる様々な情報が記録されています。文部科学省が示す様式に沿って作成され、主に以下のような項目が含まれます。

参照:文部科学省 高等学校、中等教育学校後期課程及び特別支援学校高等部の指導要録の様式等の改善及び情報通信技術(ICT)の活用等について(通知)

各教科の学習の記録(評定)

調査書の中核をなすのが、この「学習の記録」です。高校1年生から3年生の1学期(または前期)までの各教科の成績が、原則として5段階で評価され、「評定」として記載されます。この評定は、定期テストの点数だけでなく、小テストの結果、レポートや課題などの提出物、授業への参加態度(関心・意欲・態度)などを総合的に加味して決定されます。

ここで算出される「評定平均値」は、推薦入試の出願資格として極めて重要になります。例えば、「全体の評定平均値が4.0以上」といった基準が設けられている場合、これを満たさなければ出願することすらできません。

特別活動の記録

学業以外での活動も、生徒の人物像を示す重要な情報です。ここには、以下のような活動内容が具体的に記録されます。

- 生徒会活動: 生徒会長、副会長、役員などの役職や活動内容。

- 学校行事: 文化祭や体育祭での実行委員など、運営に関わった役割。

- 部活動: 所属していた部活動、役職(部長、キャプテンなど)、大会での成績(例:「〇〇大会ベスト8」など)。3年間継続して取り組んだ実績は高く評価される傾向にあります。

これらの記録は、リーダーシップや協調性、継続性といった能力を大学側にアピールするための客観的な証拠となります。

総合的な学習の時間の記録

近年、多くの高校で導入されている「総合的な探究の時間」などの活動内容も記載されます。生徒が自ら設定した課題に対して、どのように情報を収集・分析し、考察を深めていったか、その成果や発表内容がまとめられます。

この記録は、生徒の知的好奇心や探究心、問題解決能力を示す上で非常に重要です。特に、志望する学部・学科に関連するテーマで探究活動を行っていた場合、総合型選抜(旧AO入試)などで高く評価される可能性があります。

出欠の記録

高校3年間の学年ごとの授業日数、出席日数、欠席日数、遅刻・早退の回数などが記録されます。欠席日数が著しく多い場合、学習意欲や生活態度に懸念があると判断される可能性があります。特に、推薦入試では重視される項目の一つです。

一般的に、年間の欠席日数が10日を超えると、面接などで理由を問われることがあると言われています。病気や家庭の事情など、やむを得ない理由がある場合は、その旨を「指導上参考となる諸事項」に記載してもらうなどの対応が必要になることもあります。

指導上参考となる諸事項

この欄には、担任の教師が生徒の人物像について記述する、いわゆる「所見」が含まれます。学習面での特徴、行動の記録、性格、長所、進路希望などが文章で記載されます。また、取得した資格や検定(英検、漢検など)、ボランティア活動、表彰記録などもここに記されることが多いです。

客観的な評定や記録だけでは伝わらない、生徒一人ひとりの個性や人柄を伝えるための重要な項目であり、面接試験の際の参考資料としても活用されます。

評定平均の計算方法

学校推薦型選抜や一部の総合型選抜で出願資格の基準となる「評定平均値」は、以下の方法で算出するのが一般的です。

評定平均値 = (高校1年次から3年次1学期までの全教科の評定の合計) ÷ (履修した全教科数)

例えば、3年間で履修した教科数が30教科で、その評定の合計が120だった場合、評定平均値は「120 ÷ 30 = 4.0」となります。

ポイントは、高校1年生の最初の成績から全てが計算に含まれるということです。高3になってから頑張っても、高1、高2の成績が低いと、評定平均値を大幅に上げるのは非常に困難です。そのため、推薦入試を少しでも視野に入れているのであれば、高校入学直後からコツコツと良い成績を積み重ねていく必要があります。

大学によっては、「全体の評定平均値」だけでなく、「英語の評定平均値が4.3以上」のように、特定の教科の評定を条件とすることもあります。自分の志望校がどのような基準を設けているか、早めに確認しておくことが重要です。

【結論】内申点は推薦・総合型選抜で重要、一般選抜では影響が少ない

大学受験における内申点(調査書)の重要性について、最初に結論を明確に提示します。それは、「学校推薦型選抜や総合型選抜では合否を左右するほど重要だが、一般選抜ではその影響は極めて限定的である」ということです。

この結論を理解することは、自身の受験戦略を立てる上で非常に重要です。自分がどの入試方式をメインに考えているかによって、内申点と向き合うべき姿勢は全く異なってきます。

なぜ、これほどまでに入試方式によって内申点の価値が変わるのでしょうか。その背景には、それぞれの入試方式が受験生に求める能力や評価の尺度が根本的に異なるという事実があります。

- 学校推薦型選抜・総合型選抜の目的:

これらの入試は、単一の学力試験だけでは測れない、受験生の多様な能力や資質、将来性を多角的に評価することを目的としています。高校時代の学習への取り組み姿勢、リーダーシップ、協調性、特定の分野への強い探究心といった要素を重視します。そのため、高校3年間の学業成績や課外活動が凝縮された調査書は、受験生の人物像を判断するための最も重要な評価材料となるのです。出願資格として評定平均の基準が設けられていること自体が、その重要性を物語っています。 - 一般選抜の目的:

一方、一般選抜は、大学での専門的な学問を学ぶ上で必要となる基礎学力を、客観的かつ公平に測ることを主な目的としています。全ての受験生が同じ日に同じ問題で競い合う学力試験の点数が、合否判定の絶対的な基準となります。調査書も提出は義務付けられていますが、その役割は主に「高校を卒業(見込み)である」という出願資格の確認です。ボーダーライン上に同点の受験生が複数いる場合に、稀に参考にされる可能性はゼロではありませんが、ほとんどの受験生にとって、合否に直接影響を及ぼすことはないと考えて差し支えありません。

この大原則を理解すれば、自分の状況に応じた対策が見えてきます。

例えば、高校1、2年生で、まだ進路が明確に決まっていない生徒は、将来の選択肢を広げるために、まずは内申点を高く維持しておくことが得策です。定期テストで高得点を目指し、授業にも真面目に取り組むことで、推薦入試という選択肢を手元に残すことができます。

一方で、すでに一般選抜での挑戦を決意している高校3年生や、内申点に自信がない生徒は、過度に内申点を気にする必要はありません。むしろ、残された時間を学力試験の対策に集中させることが、合格への最も確実な道となります。

このように、内申点の重要性は受験戦略と密接に結びついています。次の章からは、それぞれの入試方式で内申点が具体的にどのように扱われるのかを、さらに詳しく掘り下げていきます。

内申点が合否に大きく影響する入試方式

前述の通り、学校推薦型選抜と総合型選抜(旧AO入試)において、内申点(調査書)は受験生の合否を大きく左右する決定的な要素となります。これらの入試方式を検討している受験生は、調査書の内容をいかに充実させるかが合格への鍵を握っていると言っても過言ではありません。ここでは、それぞれの入試方式で内申点がどのように評価されるのかを具体的に見ていきましょう。

学校推薦型選抜(指定校推薦・公募推薦)

学校推薦型選抜は、在籍する高校の学校長からの推薦に基づいて出願する入試方式で、「指定校推薦」と「公募推薦」の2種類に大別されます。どちらの方式においても、評定平均値が極めて重要な役割を果たします。

【指定校推薦】

指定校推薦とは、大学が過去の入学者実績などに基づき、特定の高校に対して推薦枠を与える制度です。この推薦枠を獲得できれば、よほどのことがない限り合格が約束されるため、非常に人気の高い入試方式です。

この指定校推薦の枠を勝ち取るための校内選考において、絶対的な判断基準となるのが「評定平均値」です。多くの場合、希望者が推薦枠の人数を上回るため、評定平均値が0.1でも高い生徒から優先的に希望の大学・学部の推薦枠が与えられます。例えば、ある大学の推薦枠が1名で、Aさん(評定平均4.5)とBさん(評定平均4.4)が希望した場合、原則としてAさんが選ばれます。

また、部活動での実績や生徒会活動、欠席日数なども考慮されることがありますが、それらは評定平均値がほぼ同じ生徒が競合した場合の判断材料となるケースがほとんどです。したがって、指定校推薦を狙うのであれば、高校1年生の時から全ての教科で高い評定を維持し続けることが絶対条件となります。

【公募推薦】

公募推薦は、大学が定める出願資格を満たしていれば、全国どの高校からでも応募できる推薦制度です。「公募制一般推薦」と「公募制特別推薦(スポーツ・文化活動など)」に分かれます。

ここでも、出願資格として「全体の評定平均値〇.〇以上」や「特定の教科の評定が〇以上」といった基準が明確に設けられています。この基準をクリアしなければ、土俵に上がることすらできません。

選考は、一般的に「調査書」「小論文・作文」「面接」などを組み合わせて行われます。大学によっては、基礎的な学力テストを課す場合もあります。この選考過程において、調査書は以下のように活用されます。

- 書類審査での点数化: 調査書の内容(評定平均値や特別活動の記録など)を点数化し、他の選考要素(小論文、面接など)の点数と合算して総合的に合否を判断します。評定平均値が高ければ高いほど、この書類審査での持ち点が有利になります。

- 面接の基礎資料: 面接官は調査書を手元に置いて質問をします。「高校時代に最も力を入れたことは何ですか?」という質問に対して、生徒が「部活動です」と答えれば、面接官は調査書の部活動の記録を確認します。そこに記載された内容と本人の話に一貫性があるか、活動から何を学び、どう成長したかを深く掘り下げて評価します。

このように、公募推薦では、出願資格をクリアするだけでなく、選考過程においても調査書の内容が多角的に評価されるため、評定平均値の高さはもちろん、特別活動や探究活動の記録を充実させておくことが非常に重要です。

| 推薦方式 | 特徴 | 内申点(評定平均)の役割 |

|---|---|---|

| 指定校推薦 | 大学が特定の高校に推薦枠を提供。校内選考を通過すれば、ほぼ合格が確約される。 | 校内選考における最重要の判断基準。 評定平均の優劣で推薦者が決まる。 |

| 公募推薦 | 大学所定の出願資格を満たせば、どの高校からでも出願可能。 | 出願資格の必須条件。 かつ、書類審査で点数化されたり、面接の評価材料になったりする。 |

総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜は、学力試験だけでは評価できない受験生の個性や意欲、適性、特定の分野への情熱などを、大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)と照らし合わせながら総合的に評価する入試方式です。対話や書類審査を重視する点が特徴で、調査書は受験生の人物像を立体的に理解するための不可欠な書類となります。

総合型選抜において、調査書は単なる成績証明書以上の意味を持ちます。それは、受験生が提出する「志望理由書」や「活動報告書」といった自己アピール書類の内容を裏付ける客観的な証拠として機能するからです。

例えば、受験生が志望理由書で「国際問題への関心が高く、高校時代は主体的に探究活動に取り組んできた」とアピールしたとします。その際、大学の評価者は調査書の「総合的な学習の時間の記録」を確認し、実際にどのようなテーマで、どれくらいの期間、どのように探究を深めたのかを検証します。また、「リーダーシップを発揮してきた」というアピールがあれば、「特別活動の記録」にある生徒会や部活動での役職経験がその信憑性を高めます。

評定平均値が出願資格として設定されている場合もありますが、学校推薦型選抜ほど厳しい基準ではないことも多いです。むしろ、評定平均値の数値そのものよりも、どの科目に強い関心を持って取り組んできたか(履修科目や成績のバランス)、学業成績が右肩上がりに伸びているかといった傾向が注目されることもあります。

総合型選抜の選考プロセスは、書類審査、面接、プレゼンテーション、グループディスカッション、小論文など多岐にわたりますが、その全ての段階で調査書の情報が参照される可能性があります。調査書は、あなたの3年間の努力と成長の物語を、大学に伝えるための公式な推薦状なのです。したがって、総合型選抜での合格を目指すなら、日々の学習はもちろん、探究活動や課外活動に主体的に取り組み、その一つひとつを自分の言葉で語れるようにしておくことが不可欠です。

内申点の影響が少ない入試方式

大学受験において、全ての受験生が内申点を気にする必要はありません。特に、多くの受験生が挑戦する「一般選抜」においては、内申点(調査書)が合否に与える影響は非常に小さいのが実情です。ここでは、内申点の影響が少ない入試方式について、その理由と実態を詳しく解説します。

一般選抜

大学入試の最もスタンダードな形式である一般選抜(旧一般入試)は、主に大学入学共通テストや大学独自の個別学力検査の成績によって合否が判定されます。この方式における大原則は、「当日の学力試験の点数が全て」ということです。

一般選抜を受験する際にも、出願書類として調査書の提出は必須です。このため、「提出するからには、内容が評価されるのではないか」と不安に思う受験生も少なくありません。しかし、一般選抜における調査書の主な役割は、以下の2点に限定されることがほとんどです。

- 出願資格の確認: 受験生が高校を卒業しているか、あるいは卒業見込みであるかを確認するために用いられます。これは形式的な確認作業であり、内容の優劣が問われることはありません。

- 本人確認: 願書に記載された氏名や生年月日などの情報と、調査書の記載内容に相違がないかを確認します。

つまり、何十万人もの受験生が受ける一般選抜において、大学側が一人ひとりの調査書を詳細に読み込み、点数化することは、物理的にも制度的にも困難なのです。評価の公平性・客観性を担保するために、全ての受験生を「学力試験の点数」という単一の物差しで評価するのが一般選抜の基本的な考え方です。

ただし、ごく稀に例外的なケースも存在します。

- ボーダーライン上での参考資料: 合格最低点で複数の受験生が並び、定員の関係で全員を合格させられない場合に、最終的な判断材料として調査書の内容(特に欠席日数や所見など)を参考にすることがある、と公表している大学も一部にはあります。しかし、これは極めて例外的な状況であり、ほとんどの受験生には関係ありません。

- 一部の大学・学部での点数化: ごく一部の私立大学などで、調査書の内容を数点~十数点程度に点数化し、学力試験の点数に加算するケースがあります。しかし、これも全体の配点(数百点)から見れば微々たるものであり、学力試験の1問の正誤で簡単に逆転できる程度の差であることが大半です。

- 面接試験のある学部での参考資料: 医学部や一部の教育学部など、二次試験で面接を課す大学では、面接官が調査書を参考に質問をすることがあります。この場合でも、調査書の内容自体が直接点数化されるというよりは、面接での応答内容を評価するための補助的な資料として使われることが主です。

結論として、一般選抜を主戦場とする受験生は、内申点を過度に心配する必要は全くありません。評定が芳しくなくても、欠席日数が多少多くても、それ自体が不合格の直接的な原因になることは、まずないと考えてよいでしょう。内申点の不安に時間を費やすよりも、学力試験の1点を多く取るための勉強に集中することが、合格への最短ルートです。

浪人生の場合

浪人生として再び大学受験に挑戦する場合、内申点はどのように扱われるのでしょうか。

浪人生も、現役生と同様に出願の際には出身高校が発行した調査書を提出する必要があります。この調査書は、高校卒業時に作成されたものがそのまま使用されます。つまり、浪人期間中の予備校での成績や活動が、調査書の内容に付け加えられることはありません。

一般選抜を受験する場合、浪人生の内申点の扱いは現役生と全く同じです。つまり、学力試験の点数で合否が決まり、調査書の影響はほぼ皆無です。浪人生は現役生との間で、内申点に関して有利・不利が生じることはありません。

一方で、学校推薦型選抜や総合型選抜を受験しようとする場合には、注意が必要です。これらの入試方式の中には、出願資格を「現役生のみ」と限定している大学・学部が多く存在します。浪人生が出願できる推薦・総合型選抜は、選択肢が限られるのが実情です。

もし浪人生が出願可能な推薦・総合型選抜に挑戦する場合、評価の対象となるのは高校時代の調査書です。卒業から時間が経過しているため、面接などでは「なぜ浪人してまで本学を志望するのか」「この1年間で何を学び、どう成長したのか」といった点を、高校時代の経験と結びつけながら、より説得力をもって語る必要があります。

いずれにせよ、浪人生にとっての主戦場は一般選抜となることが大半です。出身高校に調査書の発行を依頼する手続き(発行には1週間程度かかることもあるため、余裕を持った申請が必要)を忘れずに行い、あとは現役生以上に学力向上に専念することが重要です。

なぜ一般選抜では内申点が重視されないのか

多くの受験生が挑む一般選抜において、なぜ内申点(調査書)はほとんど評価の対象とならないのでしょうか。その背景には、大学入試制度が抱える「公平性」「客観性」「効率性」という3つの重要なテーマが深く関わっています。これらの理由を理解することで、日本の大学入試の仕組みをより深く知ることができます。

1. 公平性の担保:学校間格差の問題

最も大きな理由は、評価の「公平性」を担保するためです。内申点の中心となる評定は、全国で統一された基準で付けられているわけではありません。各高校のレベルや、定期テストの難易度、成績評価の方針によって、同じ「5」という評定でも、その価値は大きく異なります。

例えば、全国トップクラスの進学校における評定「4」と、比較的学力が標準的な高校における評定「4」では、生徒の実際の学力レベルは同じとは言えません。前者の生徒の方が、後者の生徒よりも高い学力を持っている可能性は十分に考えられます。このように、高校のレベルによって評定の価値が変動してしまう現象は「評定のインフレ・デフレ」と呼ばれ、長年指摘されてきた問題です。

もし、大学がこの学校間格差を考慮せずに内申点を一律に評価してしまうと、在籍する高校によって有利・不利が生まれてしまい、著しく公平性を欠くことになります。全ての受験生に平等な機会を提供するためには、「同じ日時に、同じ試験問題で競う」という学力試験の点数を絶対的な基準とすることが、最も公平な方法であると考えられているのです。

2. 客観性と効率性の追求

大学入試、特に国公立大学や大規模な私立大学の一般選抜では、数万人から数十万人という非常に多くの受験生を扱います。この膨大な数の受験生を、限られた時間と人員で正確に評価するためには、評価基準の「客観性」と選抜プロセスの「効率性」が不可欠です。

学力試験の点数は、採点基準が明確であり、誰が採点しても同じ結果が出るという高い客観性を持っています。一方で、調査書の「指導上参考となる諸事項」に書かれる所見などは、執筆する教師の主観が入り込む余地を否定できません。また、特別活動の記録についても、例えば「部活動で副部長を務めた」という事実が、具体的にどのような能力を示すのかを客観的に点数化することは困難です。

数万通もの調査書を一枚一枚丁寧に読み解き、その内容を公平に評価することは、現実的に不可能です。そのため、点数という客観的で処理しやすい指標を用いて、効率的かつ公正に選抜を行うという結論に至るのは、ごく自然な流れと言えます。

3. 大学が求める能力の違い

入試方式ごとに、大学が受験生に求める能力や資質は異なります。

- 一般選抜:主に、大学入学後の高度で専門的な学問を修めるために必要となる「基礎的な学力」や「論理的思考力」を測ることを目的としています。

- 推薦・総合型選抜:学力に加え、「主体性」「協調性」「リーダーシップ」「特定の分野への探究心」など、ペーパーテストでは測れない多様な能力や人間性を評価することを目的としています。

このように、評価したい能力が異なるため、用いる評価ツールも変わってきます。一般選抜では「学力試験」が最適なツールであり、推薦・総合型選抜では「調査書」や「面接」「小論文」がその役割を担うのです。大学側は、これらの入試方式を組み合わせることで、学力的に優秀な学生と、多様な個性や背景を持つ学生をバランス良く確保しようとしています。

4. 歴史的経緯とその反省

かつて、大学入試で調査書の比重を高めようとする動きがあった時代もありました。しかし、その結果として、生徒が教師の評価を過度に気にするあまり、高校生活が窮屈なものになってしまう「内申書病」とも呼ばれる現象が問題視されました。生徒が本来のびのびと個性を伸ばすべき高校時代に、常に内申点を意識して行動するようになってしまうことへの反省から、学力試験を重視する現在の形に落ち着いたという歴史的背景もあります。

これらの理由から、一般選抜においては内申点が重視されないという現在の制度が確立されています。これは、多様なバックグラウンドを持つ受験生に対して、できる限り公平で客観的な評価を行おうとする大学側の姿勢の表れなのです。

国公立大学と私立大学での内申点の扱いの違い

大学受験における内申点の重要性は、入試方式だけでなく、国公立大学と私立大学という大学の設置形態によっても傾向が異なります。もちろん、最終的には個別の大学・学部の方針によりますが、全体的なトレンドを把握しておくことは、志望校選びや受験戦略を立てる上で役立ちます。

国公立大学の場合

国公立大学は、税金によって運営されているという性質上、入学者選抜において高い公平性・透明性が求められる傾向にあります。

- 一般選抜:

国公立大学の一般選抜は、大学入学共通テストと各大学が実施する二次試験の合計点で合否が決まるのが基本です。この選抜において、調査書の内容が点数に影響することは、ほぼないと言い切ってよいでしょう。提出は義務ですが、あくまで出願資格の確認が主目的です。一部の医学部医学科など、二次試験で面接が課される場合に、人間性を評価するための一つの参考資料として使われることはありますが、それは例外的なケースです。国公立大学を一般選抜で目指す受験生は、内申点を気にすることなく、共通テストと二次試験の対策に全力を注ぐべきです。 - 学校推薦型選抜・総合型選抜:

国公立大学でも、推薦・総合型選抜は実施されていますが、私立大学に比べると募集人員の割合は少ない傾向にあります。その分、選抜は非常に厳格に行われます。

出願要件として、非常に高い評定平均値が求められることが特徴です。「全体の評定平均値が4.3以上」など、トップクラスの成績が要求されることも珍しくありません。

さらに、推薦入試であっても、大学入学共通テストの受験を必須とし、5教科7科目で一定以上の成績(例:8割以上の得点)を求める大学・学部が多く存在します。これは、高校での学習姿勢(調査書)と、全国レベルでの客観的な学力(共通テスト)の両方を高いレベルで満たしている学生を求めていることの表れです。選考は、調査書の内容をじっくりと吟味し、小論文や高度な内容を含む面接と合わせて、総合的かつ厳密に評価されます。

私立大学の場合

私立大学は、国公立大学に比べて、より多様な学生を確保するために、入試方式も多岐にわたるのが特徴です。

- 一般選抜:

基本的な考え方は国公立大学と同じで、学力試験の点数が合否の決め手となり、調査書の影響はほとんどありません。ただし、大学・学部の数が非常に多いため、中には調査書の内容を若干点数化したり、特定の資格(英検など)を出願資格や加点対象としたりする、独自の選抜方法を採用しているケースが国公立大学よりは見られます。それでも、学力試験の比重が圧倒的に高いことに変わりはありません。 - 学校推薦型選抜・総合型選抜:

私立大学の最大の特徴は、推薦・総合型選抜による入学者の割合が非常に高いことです。文部科学省の調査でも、私立大学入学者の半数以上がこれらの入試方式を経ているというデータがあり、大学経営における重要な学生確保の手段となっています。(参照:文部科学省 令和5年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要)

そのため、指定校推薦の枠は国公立大学に比べて豊富に用意されています。また、公募推薦や総合型選抜においても、募集人員が多く、多様な選抜コースが設けられています。

出願要件となる評定平均値の基準は、大学の難易度や学部によって様々ですが、国公立大学ほど厳格ではない場合もあります。その分、評定以外の要素、例えば部活動での顕著な実績、文化活動での活躍、取得資格、ボランティア経験、ユニークな探究活動の成果などが、より重視される傾向にあります。調査書に記載された活動内容や、志望理由書で語られるストーリーが、合否に大きな影響を与えます。

以下の表に、国公立大学と私立大学での内申点の扱いの一般的な傾向をまとめます。

| 項目 | 国公立大学 | 私立大学 |

|---|---|---|

| 一般選抜での内申点の扱い | ほぼ影響なし(出願資格の確認が主) | ほぼ影響なし(一部で点数化の例もあるが稀) |

| 推薦・総合型選抜の募集枠 | 比較的少なく、選抜は厳格 | 比較的多く、全入学者に占める割合が高い |

| 推薦・総合型選抜の出願要件 | 高い評定平均が求められる傾向。共通テストが課されることも多い。 | 評定基準は多様。活動実績や資格などが重視される傾向が強い。 |

| 選抜方法の特徴 | 学力(共通テスト)と人物評価を厳格に組み合わせることが多い。 | 多様な選抜方法(面接、小論文、プレゼン等)。大学・学部ごとの特色が強い。 |

このように、国公立大学を目指す場合は、推薦を狙うにしても一般選べるにしても高い学力が求められる一方で、私立大学では、学力以外の多様な強みを活かした受験戦略を立てる余地がより大きいと言えるでしょう。

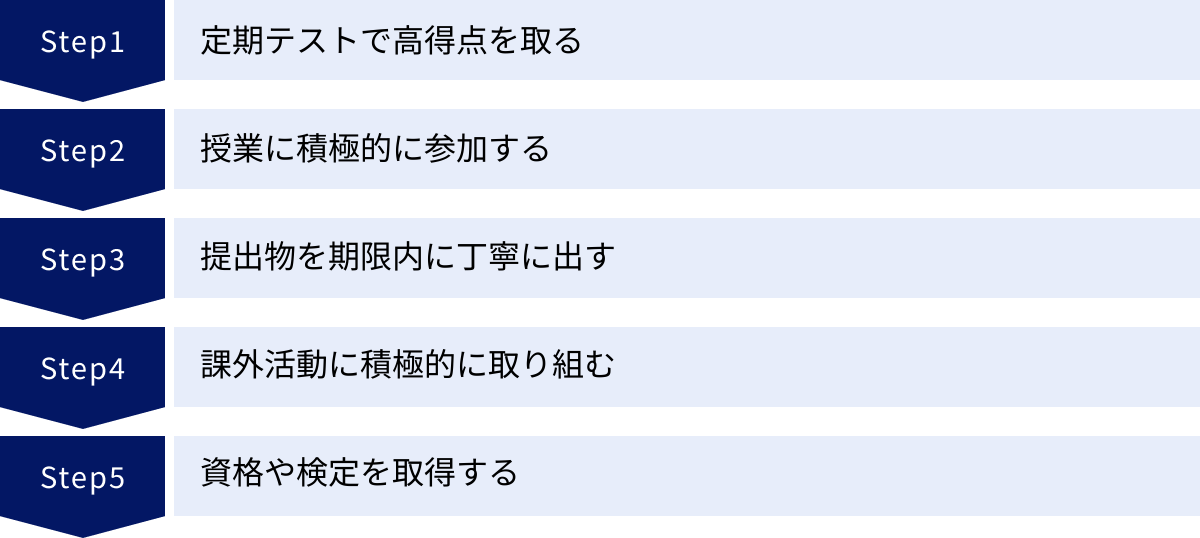

内申点を上げるための5つの方法

学校推薦型選抜や総合型選抜を視野に入れる上で、高い内申点(調査書評価)を得ることは不可欠です。内申点は一朝一夕で上がるものではなく、日々の積み重ねが結果として表れます。ここでは、内申点を効果的に上げるための具体的な5つの方法を解説します。これらを意識して高校生活を送ることで、調査書の内容を充実させ、受験を有利に進めることができます。

① 定期テストで高得点を取る

内申点の根幹をなすのは、何と言っても各教科の評定です。そして、その評定を決定づける最も大きな要素が、定期テストの成績であることは間違いありません。推薦入試を少しでも考えているのであれば、まずは定期テストで高得点を獲得することに全力を注ぎましょう。

- 計画的な学習: テスト勉強は、範囲が発表されてから始めるのでは遅すぎます。理想はテストの2~3週間前から計画を立てて取り組むことです。まずは全体の範囲を把握し、苦手な単元や暗記に時間のかかる科目を優先的に進めるなど、戦略的なスケジューリングが重要です。

- 授業内容の完全理解: 定期テストの問題は、基本的に日々の授業内容から出題されます。授業中に疑問に思ったことはその場で質問するか、後で先生に聞きに行くなどして、分からない点を放置しない習慣をつけましょう。普段からの予習・復習が、テスト前の負担を大きく軽減します。

- 提出物との両立: 定期テストの直前は、課題やレポートの提出期限と重なることも多いです。テスト勉強の時間を確保するためにも、提出物は早め早めに取り組むことを心がけましょう。

- 小テストも重要: 定期テストだけでなく、授業中に行われる小テストや単元テストも評定に加味されることがあります。一つひとつの小さなテストにも手を抜かず、満点を目指す姿勢が大切です。

② 授業に積極的に参加する

現在の学習評価は、「知識・技能」だけでなく、「思考・判断・表現」や「主体的に学習に取り組む態度(関心・意欲・態度)」という観点からも行われます。つまり、テストの点数だけでなく、授業中の態度も評定に影響します。

- 積極的な発言と質問: 先生の話をただ聞いているだけでなく、挙手して発言したり、疑問点を質問したりする姿勢は、「主体的に学習に取り組む態度」として高く評価されます。間違えることを恐れずに、自分の考えを表現する習慣をつけましょう。

- グループワークでの貢献: グループディスカッションやペアワークでは、積極的に意見を出したり、議論をまとめたり、他のメンバーの意見を引き出したりする役割を担うことで、協調性やリーダーシップをアピールできます。

- 真剣な聴講態度: これは基本中の基本ですが、授業中に私語をしたり、居眠りをしたり、他の作業をしたりするのは論外です。先生の方を向き、真剣に話を聞き、丁寧にノートを取るという当たり前のことが、意欲の表れとして評価されます。教師に「この生徒は熱心だ」という印象を持ってもらうことが、最終的な評定にプラスに働くことは間違いありません。

③ 提出物を期限内に丁寧に出す

レポート、課題プリント、ノート提出など、授業で課される提出物も評価の重要な一部です。

- 期限の厳守: 提出物の期限を守ることは、社会人としての基本マナーでもあり、評価の大前提です。遅れて提出すると、内容が良くても減点されるか、受け取ってもらえない可能性もあります。スケジュール管理を徹底し、必ず期限内に提出しましょう。

- 内容の質と丁寧さ: ただ提出すれば良いというわけではありません。誤字脱字がないか、質問に対して的確に答えられているかなど、内容を吟味することが重要です。また、字を丁寧に書く、図や表を用いて分かりやすくまとめるといった工夫は、熱意の表れとして評価されます。他の生徒の解答を丸写しするなどはもってのほかです。

④ 課外活動に積極的に取り組む

調査書の「特別活動の記録」や「指導上参考となる諸事項」を充実させるためには、学業以外の活動にも力を入れることが重要です。

- 部活動: 可能であれば、3年間同じ部活動を継続することをおすすめします。「継続は力なり」を体現でき、忍耐力や責任感のアピールになります。部長やキャプテンといった役職を経験すれば、リーダーシップの証明になりますし、大会で実績を残せば、目標達成能力を示すことができます。

- 生徒会・委員会活動: 生徒会役員や各種委員会の委員長などを務めることは、学校運営への貢献意欲や責任感の高さを示す絶好の機会です。

- –ボランティア活動など: 校外でのボランティア活動や地域のイベントへの参加は、社会貢献意識や主体性をアピールする上で非常に有効です。

重要なのは、これらの活動を通して「何を学び、どう成長したか」を自分の言葉で語れるようにしておくことです。面接で必ず問われるポイントなので、活動の記録と共に、自身の内面的な変化や学びを振り返っておきましょう。

⑤ 資格や検定を取得する

資格や検定の取得は、客観的な能力の証明となり、調査書に記載できる強力なアピール材料です。

- 英語関連の資格: 実用英語技能検定(英検)、TOEIC、TOEFLなどは、多くの大学で出願資格、加点、あるいは英語試験の免除といった形で優遇措置が設けられています。特にグローバル系の学部を目指すなら、高いレベルの資格取得は必須と言えるでしょう。

- その他の資格: 志望する学部に関連する資格も有効です。例えば、理系なら数学検定、情報系ならITパスポートや基本情報技術者試験、国語国文学系なら漢字検定や日本語検定などが考えられます。

自分の目標とする大学・学部がどの資格を評価対象としているか、募集要項などで事前にリサーチし、計画的に取得を目指すことが重要です。

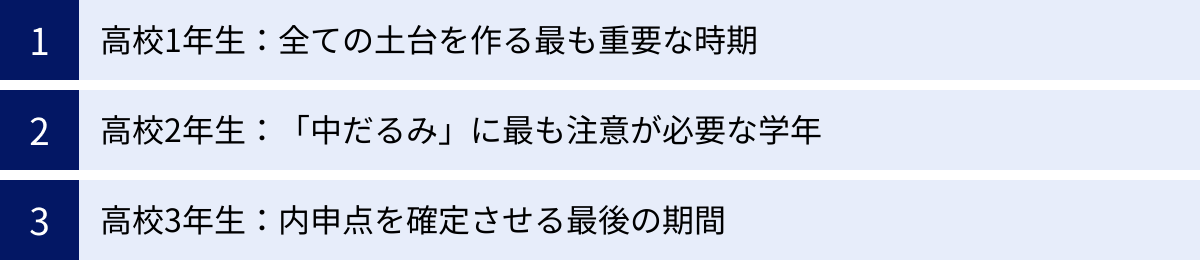

内申点対策はいつから始めるべき?

「推薦入試を考えているけれど、内申点対策はいつから始めればいいのだろう?」これは多くの高校生が抱く疑問です。部活動や学校行事で忙しい高校生活の中で、つい先延ばしにしてしまいがちですが、対策を始めるタイミングは、将来の選択肢の幅を大きく左右します。

結論から言えば、内申点対策を始めるべき最適なタイミングは「高校1年生の最初の定期テスト」からです。もっと言えば、高校に入学したその瞬間から、内申点を意識した学校生活をスタートさせることが理想です。

なぜなら、大学受験で用いられる評定平均値は、高校1年生から高校3年生の1学期(または前期)までの、ほぼ全ての期間の成績を合算して算出されるからです。「高3になってから頑張ればいい」という考えは通用しません。むしろ、高1、高2の成績が評定平均の大部分を決定づけると言っても過言ではないのです。

具体的な数字で考えてみましょう。仮に、高校3年間で履修する単位数が同じだと仮定します。この場合、評定平均値は各学年の評定の単純な平均に近い値になります。もし、ある生徒が高校1年生の時に評定平均「3.0」を取ってしまったとします。そして、高校3年生になってから推薦入試を意識し始め、志望校の出願要件である「4.0」を目指すとします。この場合、高校2年生と3年生でどれくらいの成績を取る必要があるでしょうか。

(1年次の3.0 + 2年次のX + 3年次のY) ÷ 3 = 4.0

この式を満たすためには、2年次と3年次の評定平均の合計が「9.0」になる必要があります。つまり、2年間連続で「4.5」という非常に高い成績を取り続けなければ、全体の平均を4.0に引き上げることはできないのです。これは極めて困難な道です。逆に、高校1年生の時に「4.5」という好スタートを切っておけば、多少2年生で成績が落ちたとしても、3年生で挽回し、全体の平均を4.0以上に保つことは比較的容易になります。

このように、内申点対策はスタートダッシュが何よりも肝心です。学年ごとに意識すべきポイントを整理してみましょう。

- 高校1年生:

全ての土台を作る最も重要な時期です。まずは、中学校までとは異なる高校の授業の進度や学習内容に慣れ、良い学習習慣を確立することを目指しましょう。最初の定期テストでつまずかないよう、日々の予習・復習を徹底します。部活動や委員会活動にも積極的に参加し、自分の興味・関心を探りながら、充実した高校生活の基盤を築きましょう。 - 高校2年生:

「中だるみ」に最も注意が必要な学年です。高校生活にも慣れ、学習意欲が低下しがちな時期ですが、評定平均を算出する上で1年生と同じ重みを持ちます。文理選択などを経て、学習内容もより専門的になります。自分の将来の進路を少しずつ具体的に考え始め、志望する学部系統に関連する探究活動や課外活動に力を入れると、後の総合型選抜などで大きなアピールポイントになります。 - 高校3年生:

内申点を確定させる最後の期間です。評定平均に含まれるのは1学期(または前期)の成績までなので、最後の定期テストまで一切気を抜かずに、評定を一つでも上げる努力を続けることが重要です。同時に、志望校の募集要項を詳細に確認し、必要な評定平均値や出願資格を正確に把握します。夏休み前には自分の内申点がほぼ確定するため、それをもとに最終的な受験戦略(推薦でいくか、一般に切り替えるか)を決定します。

もし、この記事を読んでいるのが高校2年生や3年生で、「もう手遅れかもしれない」と感じているとしても、諦める必要はありません。気づいたその瞬間から行動を開始することが何よりも重要です。残された期間で獲得できる評定を最大限に高める努力をすると共に、後述するように、一般選抜への切り替えや受験校の見直しといった次善の策を検討することもできます。大切なのは、過去を悔やむのではなく、今できる最善を尽くすことです。

もし志望校の内申点の基準に届かなかったら

高校3年生の夏、1学期の成績が出て、いよいよ自分の内申点(評定平均値)が確定します。推薦入試を第一志望に考えてきた生徒にとって、もしその数値が目標としていた大学の出願基準に届かなかった場合、大きなショックと不安に襲われることでしょう。しかし、ここで立ち止まってしまう必要は全くありません。大学への道は一つではありません。冷静に状況を分析し、最適な次の一手を打つことが重要です。

一般選抜での合格を目指して学力向上に集中する

志望校の内申基準に届かなかった場合に、最も多くの受験生が選択し、かつ最も現実的なのが、目標を「一般選抜での合格」に切り替えることです。

これは決して「逃げ」の選択ではありません。むしろ、新たなスタートラインに立つ「攻め」の戦略転換です。前述の通り、一般選抜では内申点の影響はほぼ皆無であり、純粋な学力勝負となります。つまり、これまでの内申点のビハインドを完全にリセットし、学力試験の点数だけで勝負できるということです。

気持ちを切り替えることができれば、多くのメリットが生まれます。

- 学習への集中: これまで内申点を気にして、苦手科目にも多くの時間を割いてきたかもしれません。しかし、一般選抜に切り替えた後は、受験に必要な科目に的を絞り、自分の得意・不得意に合わせた効率的な学習計画を立てることができます。

- 時間的なアドバンテージ: 夏以降、推薦組の生徒は志望理由書の作成や小論文、面接の対策に多くの時間を費やします。その間、一般選抜組はひたすら学力試験の演習に集中できます。この数ヶ月間の学習時間の差は、学力を飛躍的に向上させる大きなチャンスとなります。

- 再挑戦の機会: 推薦入試は基本的に一発勝負ですが、一般選抜は複数の大学・学部を併願することが可能です。挑戦校、実力相応校、安全校と、戦略的に受験校を組み合わせることで、合格の可能性を最大化できます。

まずは、自分の現在の学力を模試の結果などで客観的に把握し、志望校の合格ラインまであと何が必要なのかを分析しましょう。その上で、予備校や塾の夏期講習・冬期講習を活用したり、信頼できる参考書や問題集を徹底的に繰り返したりと、具体的なアクションプランに落とし込んでいくことが重要です。

受験する大学や入試方式を見直す

どうしても推薦・総合型選抜での受験を諦めきれない、あるいは、自分の強みは学力試験よりも面接や活動実績にあると感じている場合は、受験計画そのものを見直すという選択肢もあります。

- 出願可能な大学を探す:

自分の評定平均値で出願できる大学の中から、改めて志望校を探し直します。当初の第一志望校よりはランクを下げることになるかもしれませんが、そこで学びたいことが見つかる可能性も十分にあります。大学の知名度だけでなく、カリキュラムや研究内容、キャンパスの雰囲気など、多角的な視点で大学をリサーチしてみましょう。 - 評定以外の要素で勝負できる入試方式を探す:

総合型選抜の中には、評定平均値を出願資格として厳格に定めていない大学・学部も存在します。そうした大学では、評定の数値よりも、あなたの持つユニークな経験や能力が重視されます。

例えば、卓越した部活動の実績、全国レベルのコンテストでの入賞経験、高度なプログラミングスキル、作成したポートフォリオ(作品集)、説得力のある探究活動の成果など、他の受験生にはない「武器」を持っているのであれば、それを最大限に活かせる入試方式を探す価値はあります。自分のこれまでの高校生活を振り返り、アピールできる強みを棚卸ししてみましょう。 - 併願戦略を練り直す:

「本命は一般選抜で挑戦しつつ、滑り止めとして、自分の内申点で出願できる推薦入試も利用する」というハイブリッドな戦略も考えられます。先に合格を一つ確保しておくことで、精神的な余裕を持って本命の一般選抜に臨むことができます。

これらの選択肢を検討する際には、自分一人で抱え込まず、高校の進路指導の先生や担任の先生、予備校のチューターなどに必ず相談しましょう。彼らは多くの受験生を見てきたプロであり、豊富な情報と客観的な視点から、あなたに最適なアドバイスを与えてくれるはずです。重要なのは、冷静な自己分析と正確な情報収集に基づき、納得のいく進路を選択することです。

まとめ

本記事では、大学受験における内申点(調査書)の役割と影響について、入試方式ごとの違いを中心に、多角的に解説してきました。最後に、この記事の重要なポイントを改めて整理します。

- 内申点の重要性は、入試方式によって全く異なる

これが最も重要な結論です。学校推薦型選抜や総合型選抜を目指す受験生にとって、内申点は合否を左右する最重要要素の一つです。一方で、一般選抜では、その影響は極めて限定的であり、当日の学力試験の点数が合否のすべてを決めます。 - 推薦・総合型選抜では、高1からの積み重ねが全て

これらの入試で用いられる評定平均値は、高校1年生から3年生1学期までの成績を合算して算出されます。したがって、対策は高校入学直後から始める必要があります。日々の授業、定期テスト、提出物、そして課外活動といった、高校生活のあらゆる場面での真摯な取り組みが、結果として調査書の内容を充実させます。 - 一般選抜では、内申点を気にする必要はない

一般選抜を主戦場とするのであれば、過去の内申点を気にして思い悩む必要は一切ありません。調査書が合否に影響することは、ほぼないと考えてください。その分の時間とエネルギーは、すべて学力試験の対策に注ぎ込むべきです。 - 内申点を上げるには、5つの行動を意識する

具体的には、①定期テストで高得点を取る、②授業に積極的に参加する、③提出物を期限内に丁寧に出す、④課外活動に積極的に取り組む、⑤資格や検定を取得する、という5つのポイントが挙げられます。これらをバランス良く実践することが、魅力的な調査書作成につながります。 - 基準に届かなくても、道は一つではない

もし目標の内申点に届かなかったとしても、決して悲観する必要はありません。「一般選抜への切り替え」という王道の選択肢のほか、「受験校や入試方式の見直し」など、合格への道は複数存在します。大切なのは、自分の現状を冷静に受け止め、次の一手を考えて行動することです。

大学受験は、学力だけでなく、情報収集能力や戦略立案能力も問われる長期戦です。自分の目標、現在の立ち位置、そして性格などを総合的に判断し、自分にとって最適な受験戦略を立てることが、志望校合格への最も確かな道筋となります。この記事が、あなたの受験戦略を考える上での一助となれば幸いです。