大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となる一大イベントです。しかし、その仕組みは年々複雑化しており、「何から始めればいいのか分からない」「入試方式が多すぎて理解できない」と悩む受験生や保護者の方は少なくありません。

大学受験は、単に学力だけを競う場ではなく、正しい情報を収集し、自分に合った戦略を立て、計画的に準備を進める「情報戦」の側面を持っています。どの入試方式を選ぶか、どの大学を併願するかといった一つひとつの選択が、合否に大きく影響します。

この記事では、2024年最新の情報を基に、大学受験の全体像を徹底的に解説します。複雑な入試の仕組みから、学年別の具体的なスケジュール、後悔しない志望校の選び方、さらには受験にかかる費用まで、受験生と保護者が知りたい情報を網羅しました。

この記事を羅針盤として、大学受験という長い航海を乗り越え、希望の進路を実現するための一歩を踏み出しましょう。

目次

大学受験の基礎知識

大学受験を成功させるためには、まずその基本的な仕組みとルールを正しく理解することが不可欠です。ここでは、大学受験の全体像と、多くの受験生が最初に直面する「国公立大学」と「私立大学」の入試の根本的な違いについて、分かりやすく解説します。

大学受験の仕組みとは

大学受験とは、大学が自校の教育理念や求める学生像に基づき、入学を希望する者の中から、学力や適性、意欲などを多角的に評価して入学者を選抜するプロセス全体を指します。高校までの義務教育とは異なり、大学は専門的な学問を学ぶ場であるため、その学問を修めるに足る基礎学力や思考力があるかどうかを判断する必要があるのです。

大学入試の最大の目的は、入学後のミスマッチを防ぐことにあります。受験生にとっては「自分の学びたいことが学べるか」、大学にとっては「自校の教育方針に合い、学問的に成長してくれる学生か」という、双方にとって最適なマッチングを実現するための仕組みが大学受験といえます。

かつては学力試験一辺倒のイメージが強かった大学入試ですが、近年はその在り方が大きく変化しています。知識の量だけでなく、その知識を活用して思考・判断・表現する能力や、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度などが重視されるようになりました。この変化を象徴するのが、2021年度から始まった「大学入学共通テスト」であり、また「総合型選抜(旧AO入試)」や「学校推薦型選抜」といった、学力試験以外の物差しで評価する入試方式の拡充です。

受験資格は、原則として「高等学校または中等教育学校を卒業した者」、または「卒業見込みの者」です。これに加え、「高等専門学校の3年次を修了した者」や、文部科学大臣の行う「高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)」に合格した者なども受験資格を得られます。

このように、大学受験は多様なルートが用意された、非常に奥深い世界です。どのルートを選択するかによって、対策すべきことやスケジュールが大きく異なるため、早期に情報収集を開始し、自分自身の強みや目標に合った戦略を立てることが、合格への第一歩となります。

国公立大学と私立大学の入試の違い

日本の大学は、運営主体によって「国公立大学」と「私立大学」に大別されます。この2つは、学費や教育環境だけでなく、入試の仕組みにおいても根本的な違いがあります。どちらを第一志望にするかによって、受験戦略は180度変わるといっても過言ではありません。

| 比較項目 | 国公立大学 | 私立大学 |

|---|---|---|

| 入試の基本構造 | ①大学入学共通テスト + ②個別学力検査(二次試験)の合計点で評価 | 大学独自の個別試験が中心。共通テスト利用方式や多様な選抜方法も存在。 |

| 受験科目数 | 共通テストで5教科7科目以上が必須な場合が多い。二次試験は2〜3科目。 | 2〜3科目に絞られることが一般的。得意科目を活かしやすい。 |

| 試験日程 | 二次試験は前期・中期・後期の分離分割方式。原則として1つの日程しか受験できない。 | 大学・学部ごとに多様な日程が設定されており、日程が重ならなければ多数併願可能。 |

| 併願の自由度 | 低い。前期で合格し入学手続きをすると、中期・後期の受験資格を失う。 | 高い。合格後も入学手続きの締切までは他の大学を受験できる。 |

| 学費の目安 | 文部科学省の定める標準額に準じ、大学間の差は小さい。(初年度約82万円) | 大学・学部により大きく異なる。文系より理系、理系より医歯薬系が高額。(初年度平均約115万円〜) |

国公立大学を目指す場合、最大の関門は大学入学共通テストです。多くの大学で5教科7科目以上が課されるため、文系・理系を問わず幅広い教科で高得点を取る必要があり、苦手科目を作ることが許されません。共通テストで一定の基準(ボーダーライン)を突破した受験生だけが、大学独自の二次試験へと進むことができます。二次試験は記述・論述問題が中心となることが多く、深い思考力や表現力が問われます。試験日程は前期・中期・後期の最大3回チャンスがありますが、多くの大学・学部は前期日程で大半の定員を募集するため、事実上「一発勝負」に近い厳しい戦いとなります。

一方、私立大学の入試は「選択と集中」がキーワードです。多くの大学・学部では英語・国語・地歴公民または数学といった3科目での受験が主流であり、自分の得意科目に特化して対策を進められます。また、試験日を複数設定する「全学部日程」や、共通テストの成績のみで合否を判定する「共通テスト利用方式」など、入試方式が非常に多彩です。これにより、受験生は自分の学力やスケジュールに合わせて柔軟な併願戦略を組むことができます。ただし、人気大学では志願者が集中し、非常に高いレベルでの競争となる点には注意が必要です。

国公立大学は、幅広い知識と思考力をじっくりと問う「マラソン型」、私立大学は、得意分野で瞬発力と高得点力が求められる「スプリント型」と表現できるかもしれません。自分の学力特性、得意・不得意科目を冷静に分析し、どちらのフィールドが自分にとって有利に戦えるのかを早期に見極めることが、志望校決定の重要な鍵となるでしょう。

大学受験の主な入試方式

現在の大学入試は、大きく分けて「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」の3つの柱で成り立っています。それぞれの入試方式は、評価の観点や選考プロセスが全く異なります。自分に最も適した方式を見つけ、効果的な対策を講じることが合格への近道です。

| 入試方式 | 概要 | 主な評価対象 | 募集時期の目安 |

|---|---|---|---|

| 一般選抜 | 学力試験の成績を重視して選抜する、最も一般的な入試。 | 大学入学共通テスト、大学独自の個別学力検査(二次試験)の成績。 | 1月〜3月 |

| 学校推薦型選抜 | 出身高校長の推薦に基づき、書類審査や面接などで選抜する。 | 高校での成績(評定平均)、課外活動、小論文、面接など。 | 11月〜12月 |

| 総合型選抜 | 受験生の意欲や適性、個性を多角的に評価して選抜する。 | 志望理由書、活動報告書、面接、プレゼンテーション、小論文など。 | 9月〜12月 |

一般選抜

一般選抜は、募集人員が最も多く、大学受験の王道といえる入試方式です。主に学力試験の結果によって合否が判定されるため、客観性が高く、誰もが挑戦できる公平な選抜方法です。国公立大学と私立大学で、その仕組みが大きく異なります。

大学入学共通テスト

大学入学共通テストは、独立行政法人大学入試センターが実施する、高校段階における基礎的な学習の達成度を判定するための試験です。国公立大学の一般選抜では、原則としてこの共通テストの受験が必須となり、一次試験として利用されます。また、多くの私立大学でも「共通テスト利用方式」として採用されており、その重要性は非常に高いです。

- 目的と特徴: 知識・技能はもちろんのこと、思考力・判断力・表現力を重視した問題が出題されます。単なる暗記では対応できない、複数の資料や文章を読み解き、情報を統合して考察する力が求められるのが特徴です。

- 試験科目: 国公立大学を志望する場合、文系・理系ともに5教科7科目(最大6教科8科目)の受験が一般的です。幅広い学習が求められます。

- 2025年度からの変更点: 学習指導要領の改訂に伴い、2025年1月実施の共通テストから新課程に対応した試験となります。大きな変更点として、新たに「情報Ⅰ」が出題教科として追加されます。また、「地理歴史、公民」や「数学」の科目構成も再編されるため、現役高校1・2年生は特に注意が必要です。(参照:独立行政法人大学入試センター)

共通テスト終了後、受験生は自己採点を行い、その結果と予備校などが発表する予想ボーダーラインを照らし合わせて、最終的な出願校(特に国公立大学)を決定します。

個別学力検査(二次試験)

個別学力検査は、各大学が独自に実施する試験で、一般に「二次試験」と呼ばれます。

- 国公立大学の二次試験: 共通テストを突破した受験生が挑む、最終関門です。大学・学部のアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)が色濃く反映され、専門分野を学ぶ上で必要な、より高度な学力や思考力が問われます。論述式の問題が中心となることが多く、単純な正誤を答えるだけでなく、自分の考えを論理的に説明する能力が求められます。大学によっては、小論文、面接、総合問題などを課す場合もあります。

- 私立大学の一般選抜: 私立大学の場合、この個別学力検査がメインの選抜方法となります。多くはマークシート方式と記述式の併用で、教科は2〜3科目に絞られます。同じ大学でも、特定の日に行われる「個別学部日程」、複数の学部を一度に受験できる「全学部日程」など、多様な試験方式が用意されています。過去問を徹底的に分析し、大学ごとの出題傾向を掴むことが対策の鍵となります。

学校推薦型選抜(旧推薦入試)

学校推薦型選抜は、学力試験だけでは測れない生徒の能力や資質を評価する入試方式です。高校での学業成績や生活態度、課外活動の実績などが重視され、出身高校長の推薦が必要となります。主に「指定校推薦」と「公募推薦」の2種類があります。年内に入試が行われ、早期に進路を決定できるのが大きなメリットです。

指定校推薦

指定校推薦は、大学が過去の進学実績などに基づき、特定の高校に対して推薦枠を与える制度です。大学と高校の信頼関係の上に成り立っており、校内選考を通過して推薦を得られれば、合格率は非常に高いのが特徴です。

- メリット: 高い合格率。面接や小論文のみで、学力試験が免除されることが多い。

- デメリット: 校内選考が非常に厳しい。主に高校1年生から3年生1学期までの評定平均(成績)で判断されるため、日々の授業や定期テストへの真摯な取り組みが不可欠です。また、合格した場合は入学が確約される「専願」が基本であり、辞退はできません。

公募推薦

公募推薦は、大学が定めた出願条件(評定平均の基準など)を満たしていれば、どの高校からでも応募できる推薦制度です。指定校推薦と異なり、誰にでもチャンスがあります。

- 選考方法: 書類審査(調査書、志望理由書など)、小論文、面接が一般的ですが、大学によっては基礎的な学力試験を課す場合もあります。

- 特徴: 指定校推薦ほどの合格率は保証されませんが、一般選抜よりは倍率が低い傾向にあります。他大学との併願を認める「併願可」の大学も存在します。部活動や資格取得などの実績も評価の対象となるため、学業以外でアピールポイントがある生徒にとっては有利な入試方式です。

総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜は、従来の学力評価とは異なり、受験生の意欲、情熱、個性、将来性などを時間をかけて多角的に評価する入試方式です。大学側が「求める学生像(アドミッション・ポリシー)」を明確に示し、それに合致する人材を発掘することを目的としています。

- 選考プロセス: 一般的に、エントリーシートや志望理由書、活動報告書といった書類による一次選考の後、面接やグループディスカッション、プレゼンテーション、セミナー受講など、大学独自の対話型の選考を経て合否が決定されます。

- 対策のポイント: 徹底した自己分析と大学・学部研究が不可欠です。「なぜこの大学でなければならないのか」「入学して何を学び、社会でどう貢献したいのか」を、自身の経験と結びつけて具体的に語る能力が求められます。付け焼き刃の対策では通用せず、高校生活を通じて培った問題意識や活動実績が評価の土台となります。

- 近年の動向: かつては「一芸入試」と揶揄されることもありましたが、近年では学力低下への懸念から、選考過程で大学入学共通テストの成績提出を義務付けたり、基礎的な学力を問う試験を課したりするなど、学力評価を重視する傾向が強まっています。

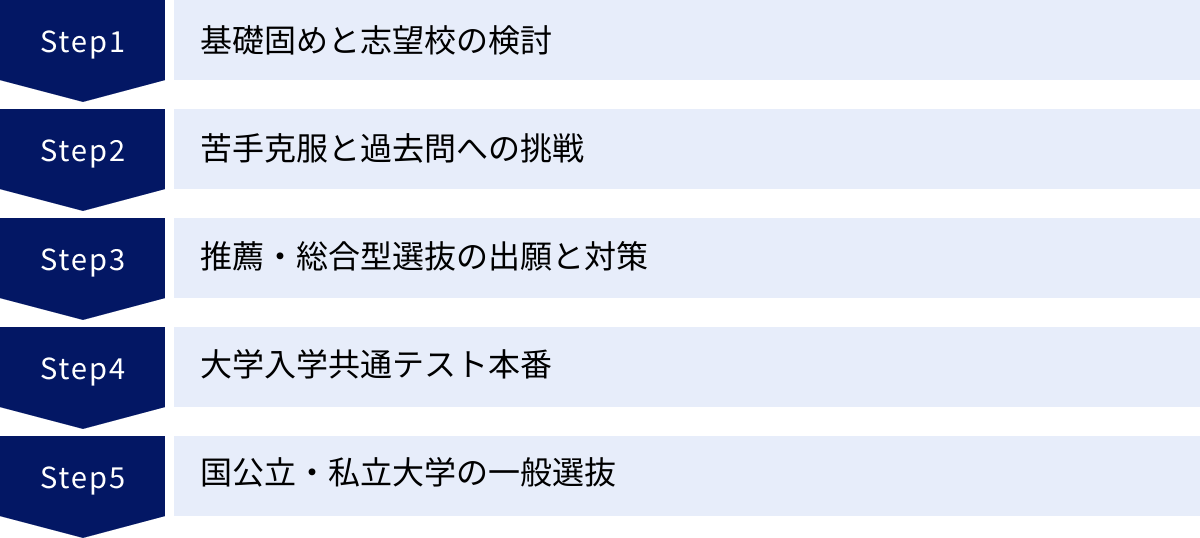

【学年別】大学受験の年間スケジュール・流れ

大学受験は、高校3年生になってから始まるものではありません。特に難関大学や推薦・総合型選抜を目指す場合、高校1・2年生からの計画的な準備が合否を大きく左右します。ここでは、学年ごとにやるべきことを整理し、大学受験という長期戦を乗り切るためのロードマップを提示します。

高校1・2年生でやるべきこと

高校1・2年生の時期は、本格的な受験勉強というよりも、その土台を築く非常に重要な期間です。この時期の過ごし方次第で、高校3年生になったときのスタートラインが大きく変わります。

① 基礎学力の徹底的な定着

大学入試で問われる問題のほとんどは、高校の教科書レベルの知識を応用したものです。応用力を身につけるためには、盤石な基礎力が不可欠です。まずは日々の授業に集中し、内容を完全に理解することを最優先しましょう。特に英語と数学は、積み重ねが重要な科目です。分からない箇所を放置せず、その日のうちに解決する習慣をつけることが大切です。定期テストは、自分の理解度を測る絶好の機会と捉え、常に高得点を目指しましょう。この日々の努力が、学校推薦型選抜で極めて重要になる評定平均の向上に直結します。

② 学習習慣の確立

受験勉強は長期戦です。高校3年生になってから急に長時間勉強しようとしても、なかなか継続できません。「平日は毎日2時間、休日は4時間」のように、無理のない範囲で毎日机に向かう習慣を高校1・2年生のうちに確立しましょう。スマートフォンやゲームなどの誘惑を断ち切り、集中できる環境を整える工夫も必要です。通学中の電車で単語帳を開く、寝る前に30分復習するなど、隙間時間を有効活用する意識も、学習時間を確保する上で重要になります。

③ 自己分析と情報収集の開始

「自分は何に興味があるのか」「将来どんな仕事に就きたいのか」をじっくり考える時間を持つことが、モチベーション維持の鍵となります。少しでも興味を持った学問分野や職業があれば、インターネットや書籍で積極的に調べてみましょう。そこから、その学問が学べる大学はどこか、どのような学部・学科があるのかへと視野を広げていきます。この段階では志望校を一つに絞る必要はありません。漠然とした憧れを、具体的な目標へと変えていくプロセスが大切です。

④ 課外活動や探究活動への積極的な参加

部活動、生徒会活動、ボランティア、資格取得(英検®など)、地域のイベント参加など、勉強以外の活動にも積極的に取り組みましょう。これらの経験は、多様な価値観に触れ、視野を広げるだけでなく、総合型選抜や学校推薦型選抜における大きなアピールポイントになります。特に、自分で課題を設定し、情報を収集・分析して結論を導き出す「探究活動」は、大学で求められる主体的な学びの姿勢を養う上で非常に有益です。

高校3年生の年間スケジュール

高校3年生になると、いよいよ受験が本格化します。時期ごとにやるべきことを明確にし、計画的に学習を進めることが合格への最短ルートです。

4月~夏休み前:基礎固めと志望校の検討

春は、受験生としての自覚を持ち、年間の学習計画を立てる時期です。まずは、これまでの総復習を行い、基礎知識に漏れがないかを確認します。特に苦手科目は、この時期に徹底的に潰しておく必要があります。

同時に、志望校の本格的な検討を始めましょう。大学のパンフレットを取り寄せたり、ウェブサイトを隅々までチェックしたりして、複数の候補をリストアップします。6月頃からはオープンキャンパスも本格化します。実際に大学の雰囲気を肌で感じることで、モチベーションが大きく向上するはずです。この時期に、受験で使う科目を正式に決定し、学習の優先順位を明確にすることが重要です。

夏休み:苦手克服と過去問への挑戦

夏休みは、学校の授業がなく、まとまった学習時間を確保できる「受験の天王山」です。この期間をどう過ごすかで、秋以降の成績の伸びが大きく変わります。

前半は、春に引き続き苦手分野の克服に時間を割きましょう。参考書や問題集を1冊完璧に仕上げることを目標にします。後半からは、いよいよ応用力の養成に入ります。まずは大学入学共通テストの過去問に挑戦し、問題形式や時間配分に慣れることから始めましょう。そして、第一志望校の個別試験の過去問にも一度目を通しておくことをお勧めします。敵を知ることで、今後の学習で何をすべきか、具体的な目標設定が可能になります。

9月~12月:推薦・総合型選抜の出願と対策

2学期が始まると、推薦・総合型選抜のシーズンが到来します。総合型選抜は9月頃から出願が始まり、学校推薦型選抜は11月頃に出願のピークを迎えます。これらの入試を利用する受験生は、志望理由書や小論文の作成、面接練習など、一般選抜とは異なる対策に追われることになります。調査書の発行など、高校の先生との連携も密にする必要があります。

一方、一般選抜組は、この時期から本格的に過去問演習に取り組みます。時間を計って本番同様の環境で解き、解けなかった問題は徹底的に復習するサイクルを繰り返すことで、実践力を高めていきます。模試の結果に一喜一憂せず、弱点の分析と補強に活用する冷静さが求められます。

1月:大学入学共通テスト本番

年が明けると、いよいよ大学入学共通テスト本番です。直前期は、新しい問題集に手を出すのではなく、これまで使ってきた参考書やノートを見直し、知識の最終確認に徹しましょう。体調管理も万全に行い、試験当日に最高のパフォーマンスを発揮できるように調整します。

試験終了後は、各予備校が提供する解答速報を基に自己採点を行います。この自己採点の結果は、国公立大学の出願校を最終決定する上で極めて重要なデータとなります。事前に立てていた出願プランと照らし合わせ、冷静に判断を下す必要があります。

2月~3月:国公立・私立大学の一般選抜

1月下旬から2月中旬にかけては、私立大学の一般選抜がピークを迎えます。連日の試験で体力・精神力ともに消耗しやすいため、無理のないスケジュール管理が重要です。

そして、2月25日からは国公立大学の前期日程試験が始まります。これが本命の受験生にとっては、まさに最終決戦です。これまで培ってきた全ての力を出し切れるよう、最後まで諦めずに問題に向き合いましょう。

前期日程で不合格だった場合でも、3月上旬の中期日程、中旬の後期日程というチャンスが残されています。また、私立大学の2期募集や3月入試もあります。最後の合格発表が出るまで、受験は終わりません。粘り強く戦い抜く強い意志が求められます。

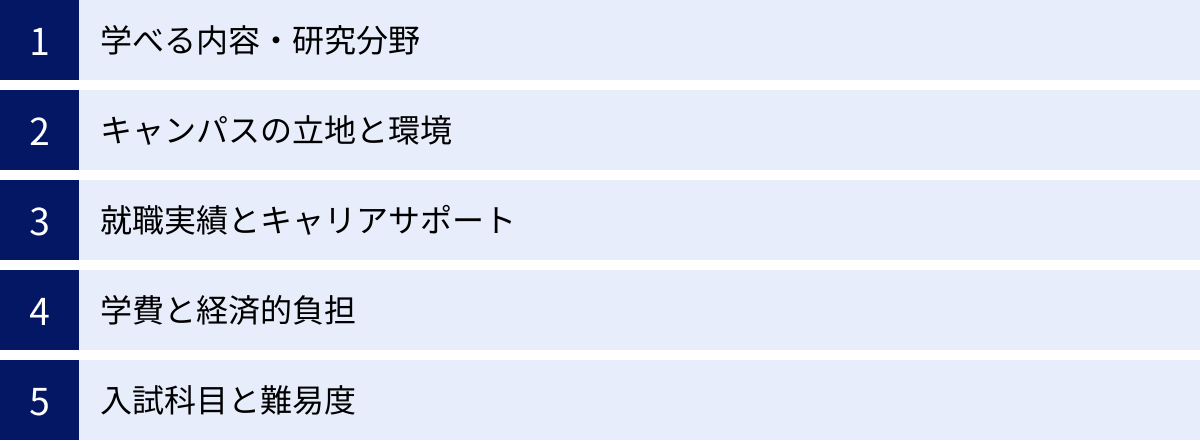

後悔しない志望校・併願校の決め方

志望校選びは、大学受験における最も重要で、そして最も難しい決断の一つです。偏差値や知名度だけで選んでしまうと、入学後に「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、自分にとって最適な大学を見つけるための視点と、リスクを管理し合格の可能性を高める併願戦略について解説します。

志望校選びで重視するべきポイント

志望校を決定する際には、偏差値という一つの物差しだけでなく、多角的な視点から大学を評価することが不可欠です。入学後の4年間、あるいはそれ以上の人生を左右する選択だからこそ、以下のポイントをじっくり検討しましょう。

- 学べる内容・研究分野

これが最も重要な要素です。「何を学びたいか」という知的好奇心が、大学生活の充実度を決めます。興味のあるキーワードから関連する学部・学科を探し、そのカリキュラム、開講されている授業、所属する教員の専門分野、ゼミや研究室のテーマなどを徹底的に調べましょう。大学のウェブサイトやシラバス(講義計画)は情報の宝庫です。同じ学部名でも、大学によって学べる内容や強みが大きく異なるため、注意が必要です。 - キャンパスの立地と環境

4年間通うことになるキャンパスの場所は、生活の質に直結します。都心にあるのか、郊外の自然豊かな場所にあるのか。自宅から通える距離か、一人暮らしが必要か。キャンパスの雰囲気、学生の気質、施設の充実度(図書館、食堂、運動施設など)も重要な判断材料です。オープンキャンパスに足を運び、自分の肌で「この場所で学びたい」と感じられるかを確かめることが大切です。 - 就職実績とキャリアサポート

大学卒業後の進路も視野に入れておきましょう。希望する業界や企業への就職実績はどうか、卒業生のネットワークは強いかなどを確認します。また、キャリアセンターのサポート体制(インターンシップの紹介、就職相談、面接指導など)が充実しているかもチェックポイントです。大学が開催する企業説明会なども、その大学の就職に対する強さを測る指標になります。 - 学費と経済的負担

大学4年間でかかる費用は決して安くありません。入学金、授業料、施設設備費など、初年度だけでなく卒業までにかかる総額を把握しておく必要があります。特に私立大学は学部によって学費が大きく異なります。利用できる奨学金制度や授業料免除制度があるかも事前に調べておきましょう。保護者の方としっかりと話し合い、家計の状況を踏まえた上で、現実的な選択をする必要があります。 - 入試科目と難易度

最後に、自分の学力と照らし合わせます。第一志望校の入試科目は、自分の得意科目を活かせる配点になっているでしょうか。苦手科目が必須になっていないでしょうか。模試の結果などを参考に、自分の現在の学力レベルと合格に必要なレベルとの差を客観的に把握し、残された時間でその差を埋められるかを冷静に判断することも、後悔しない選択には不可欠です。

併願校選びの基本的な考え方

第一志望校への合格が理想ですが、大学受験には不確定要素がつきものです。万が一の結果に備え、複数の大学を受験する「併願」は、リスクを分散し、最終的に進学先を確保するための重要な戦略です。

併願校選びの基本は、「第一志望校の合格をサポートする」という視点で考えることです。例えば、第一志望校の入試本番で緊張せずに実力を発揮できるよう、それより前に併願校の入試を経験して「場慣れ」しておく、といった戦略が考えられます。

また、併願パターンは第一志望が国公立か私立かで大きく異なります。

- 国公立大学が第一志望の場合: 共通テストの結果が生命線です。共通テスト利用方式で、確実に合格できる私立大学(安全校)を1〜2校確保しておくのが一般的です。その上で、国公立の二次試験の前に、腕試しとして同レベルか少し上のレベルの私立大学を一般選抜で受験するケースも多く見られます。

- 私立大学が第一志望の場合: 共通テスト利用方式、全学部日程、個別学部日程などを組み合わせて、複数の合格チャンスを作ります。試験日が連続しすぎないよう、体力面や移動時間も考慮した無理のないスケジュールを組むことが重要です。

安全校・実力相応校・挑戦校のバランスの取り方

効果的な併願戦略を立てるためには、受験する大学を「挑戦校」「実力相応校」「安全校」の3つのレベルに分類し、バランス良く組み合わせることが推奨されます。

- 挑戦校(チャレンジ校)

現在の学力では合格が難しいとされる、まさに「挑戦」する大学です。模試の判定でいえばD判定やE判定が目安ですが、最後まで諦めずに目指すことで学習意欲を高める効果があります。ただし、ここに固執しすぎると現実的な進路を見失う危険もあるため、1〜2校に絞るのが賢明です。 - 実力相応校

模試の判定でB判定〜C判定あたり、つまり合格可能性が十分にある、自分の学力に見合ったレベルの大学群です。ここが受験の主戦場となります。複数の大学・学部を受験し、最低でも1つは合格を勝ち取りたい層です。2〜4校程度をリストアップするのが一般的です。第一志望校はこのレベルに設定することが多いでしょう。 - 安全校(滑り止め校)

模試で常にA判定が出ており、よほどのことがない限り合格できると確信が持てる大学です。この大学に合格することで、「進学先が確保できた」という精神的な安心感を得られ、その後の挑戦校や実力相応校の試験にリラックスして臨むことができます。確実に合格を確保するため、過去問との相性なども考慮して1〜2校は必ず受験しておきましょう。

理想的なポートフォリオは、「挑戦校:1〜2校」「実力相応校:2〜3校」「安全校:1〜2校」の合計5〜7校程度といわれます。もちろん、これはあくまで目安であり、経済的な状況や個人の考え方によって最適な数は異なります。重要なのは、これら3つのレベルの大学をバランス良く組み合わせ、全落ちのリスクを避けつつ、最大限の挑戦ができる戦略を立てることです。

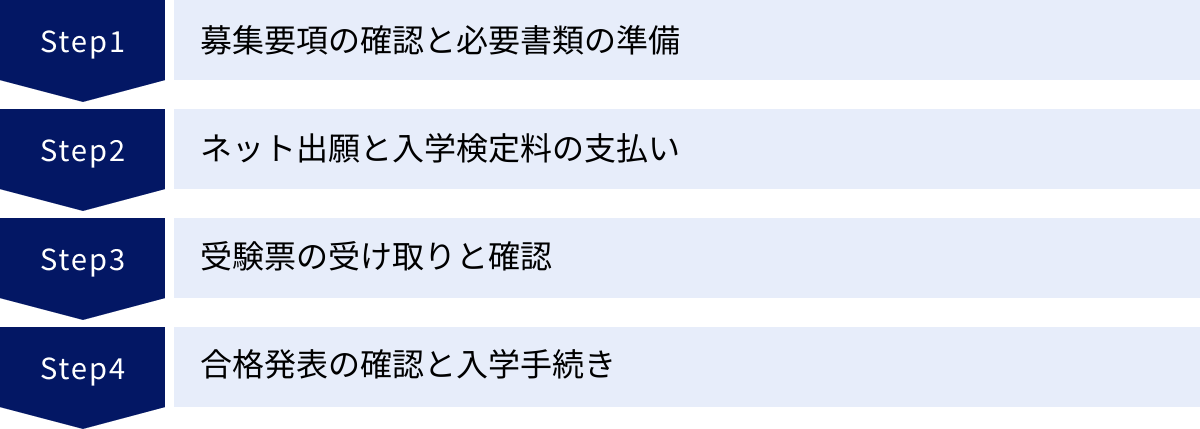

出願から合格発表までの流れ

学力向上と同じくらい、大学受験において重要なのが「事務手続き」です。どれだけ勉強を頑張っても、出願書類に不備があったり、手続きの締切を忘れたりすれば、受験資格そのものを失ってしまいます。ここでは、出願から合格発表、入学手続きまでの流れを追い、ミスを防ぐための注意点を解説します。

募集要項の確認と必要書類の準備

すべての手続きの原点となるのが「募集要項(入学試験要項)」です。これは、大学が公式に発表する入試のルールブックであり、絶対に熟読しなければなりません。

- 入手方法: 多くの大学では、夏以降に公式ウェブサイトからPDF形式でダウンロードできるようになります。冊子を希望する場合は、大学の窓口や資料請求サイトで入手できます。

- 確認すべき重要項目:

- 出願期間: 1日でも遅れると受理されません。消印有効か必着かも必ず確認します。

- 試験日・試験会場: 併願校との日程が重なっていないか、会場までのアクセスはどうかを確認します。

- 試験科目・配点: 自分の受験戦略と合っているかを最終確認します。

- 出願資格: 浪人生や高卒認定者など、現役生以外は特に注意が必要です。

- 必要書類: これが最も注意すべき点です。

特に「調査書」は、自分で用意するのではなく、在籍(または卒業)した高校に発行を依頼する必要があります。発行には1週間程度かかる場合もあるため、出願期間ギリギリではなく、余裕を持って担任の先生にお願いしましょう。その他、大学によっては志望理由書、活動報告書、英語外部試験のスコア証明書、卒業証明書など、様々な書類が求められます。チェックリストを作成し、漏れがないように準備を進めましょう。

インターネット出願と入学検定料の支払い

近年、出願手続きは郵送ではなく「インターネット出願」が主流になっています。パソコンやスマートフォンから、24時間いつでも出願登録ができるため非常に便利ですが、いくつかの注意点があります。

- 出願プロセス:

- 大学のウェブサイトにある出願ページにアクセスし、メールアドレスなどを登録してマイページを作成します。

- 画面の指示に従い、氏名、住所、高校名、選択する学部・学科、試験方式などの個人情報を入力します。

- 証明写真のデータをアップロードします(背景色やサイズなど規定を要確認)。

- 入力内容に間違いがないか最終確認し、登録を完了します。

- 入学検定料(受験料)の支払い手続きに進みます。

入学検定料の支払いをもって、出願登録が完了するわけではない点に注意が必要です。多くの場合、支払い後に発行される「宛名ラベル」などを印刷し、調査書などの必要書類と共に封筒に入れ、指定された期間内に郵送する必要があります。インターネットでの登録と、書類の郵送の両方が完了して、初めて出願手続きが完了します。支払い方法は、クレジットカード、コンビニ払い、銀行振込などから選べますが、支払期限が設けられているため、登録後は速やかに手続きを済ませましょう。

受験票の受け取りと確認

出願手続きが無事に完了すると、試験日の1〜2週間前を目処に「受験票」が送られてくるか、インターネット出願のマイページからダウンロードできるようになります。

受験票は、あなたがその大学の受験資格を持つことを証明する非常に重要な書類です。手元に届いたら、すぐに以下の点を確認してください。

- 氏名、生年月日、住所などの個人情報に誤りはないか。

- 受験する学部・学科、試験型に間違いはないか。

- 試験会場名と所在地はどこか。

- 写真が正しく表示されているか。

万が一、記載内容に誤りがあった場合は、すぐに大学の入試課に連絡して指示を仰ぎましょう。また、試験会場までの交通ルートと所要時間は、必ず事前に調べておきましょう。できれば一度、実際に足を運んで下見をしておくと、当日の精神的な余裕に繋がります。受験票は試験当日だけでなく、合格発表や入学手続きの際にも必要になる場合があるため、大切に保管してください。

合格発表の確認と入学手続き

長い受験勉強の成果が示される、緊張の瞬間です。合格発表の方法は大学によって異なりますが、現在はウェブサイトでの発表が主流です。発表時刻になるとアクセスが集中してサイトに繋がりにくくなることもあるため、慌てず時間を置いて再試行しましょう。

見事「合格」の文字を見つけたら、喜びも束の間、すぐに「入学手続き」という次のステップに進まなければなりません。

- 入学手続き書類の受け取り: 合格通知と共に、分厚い封筒で入学手続きに関する書類一式が送られてきます。

- 手続き内容: 主に①入学金の納付、②授業料などの学費納付、③誓約書や保証人関連の書類提出などが必要です。

- 最大の注意点: すべての手続きには厳格な締切日が設定されています。特に入学金の納付締切は非常に短く設定されていることが多く、この日を1日でも過ぎると、たとえ合格していても入学資格を失ってしまいます。

併願校との兼ね合いで、手続きを行うか迷う場合もあるでしょう。多くの私立大学では、入学金だけを先に納付し、残りの学費の納付締切を遅めに設定することで、国公立大学の発表を待てるような配慮がされています。しかし、一度納付した入学金は、原則として返還されません。どの大学に、いつまでにお金を納めるのか、合格発表後のシミュレーションをあらかじめ家族で話し合っておくことが、土壇場での混乱を避けるために不可欠です。

大学受験にかかる費用の目安

大学受験は、学力や精神力だけでなく、経済的な準備も必要となる一大プロジェクトです。受験料から塾・予備校の費用、そして合格後に必要となる入学金や学費まで、具体的にどれくらいの費用がかかるのかを事前に把握し、計画的に資金を準備しておくことが、親子双方の安心に繋がります。

受験料

受験料は、受験する大学の数や入試方式によって総額が大きく変動します。

| 項目 | 費用の目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 大学入学共通テスト | 18,000円(3教科以上) 12,000円(2教科以下) |

成績通知を希望する場合は、別途800円が必要。(参照:独立行政法人大学入試センター) |

| 国公立大学(二次試験) | 17,000円 | ほぼ全ての大学で一律の標準額。(参照:国立大学等の授業料その他の費用に関する省令) |

| 私立大学(一般選抜) | 約35,000円/1出願 | 医歯薬学部では60,000円程度になることも。同一大学の複数学部を併願すると割引が適用される場合がある。 |

| 私立大学(共通テスト利用方式) | 約15,000円~18,000円/1出願 | 一般選抜に比べて安価に設定されている。 |

例えば、国公立大学を第一志望とし、共通テストを利用して私立大学を2校、一般選抜で私立大学を2校受験するモデルケースを考えてみましょう。

- 共通テスト検定料: 18,000円

- 国公立大学二次試験: 17,000円

- 私立大学(共通テスト利用): 18,000円 × 2校 = 36,000円

- 私立大学(一般選抜): 35,000円 × 2校 = 70,000円

- 合計: 141,000円

このように、受験料だけでもかなりの金額になります。これに加えて、遠方の大学を受験する場合は、交通費や宿泊費も必要です。併願校を増やすほど合格の可能性は高まりますが、同時に経済的な負担も増大することを念頭に置き、家庭でよく話し合って出願計画を立てることが重要です。

塾・予備校の費用

多くの受験生が利用する塾や予備校の費用も、家計に大きな影響を与えます。通う塾の形態(集団指導、個別指導、映像授業など)や受講する講座数によって費用は大きく異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。

文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、高校3年生が1年間で支出した補助学習費(塾や家庭教師など)の平均額は、公立高校で約41万円、私立高校で約44万7千円となっています。ただし、これはあくまで平均値であり、難関大学を目指して多くの講座を受講する場合や、夏期・冬期講習、直前講習などをフルで受講した場合は、年間で70万円から100万円以上になることも珍しくありません。

費用の内訳は、入学金、月々の授業料、季節講習費、教材費、模試代など多岐にわたります。近年は、比較的安価な映像授業サービスも充実しているため、必要な科目だけを選択したり、講習を絞ったりすることで、費用を抑える工夫も可能です。

入学金や初年度の学費

無事に合格を勝ち取った後、入学手続きの際に必要となるのが入学金と初年度の学費です。これは大学受験にかかる費用の中で最も大きなウェイトを占めます。

文部科学省の調査によると、2023年度の国公立大学・私立大学の入学金および授業料の平均額は以下のようになっています。(参照:文部科学省「国公私立大学の授業料等の推移」「私立大学等の令和5年度入学者に係る学生納付金等調査結果について」)

| 区分 | 入学金 | 授業料(年額) | 施設設備費など | 初年度納付金合計 |

|---|---|---|---|---|

| 国公立大学 | 約282,000円 | 約535,800円 | – | 約817,800円 |

| 私立大学(文系) | 約225,000円 | 約815,000円 | 約148,000円 | 約1,188,000円 |

| 私立大学(理系) | 約251,000円 | 約1,136,000円 | 約179,000円 | 約1,566,000円 |

| 私立大学(医歯系) | 約1,076,000円 | 約2,883,000円 | 約931,000円 | 約4,890,000円 |

このように、国公立大学と私立大学では、初年度にかかる費用に大きな差があります。特に私立大学は学部による差が大きく、理系、さらには医歯薬系となると、その負担は非常に大きくなります。

これらの費用に加え、自宅外から通学する場合は、敷金・礼金、家賃、生活費などが別途必要になります。日本学生支援機構(JASSO)の調査では、自宅外生の年間の生活費の平均は約115万円とされています。

大学進学には多額の費用がかかることを早期に認識し、奨学金や教育ローンなどの選択肢も視野に入れ、計画的な資金計画を立てておくことが、安心して受験に臨むための絶対条件と言えるでしょう。

大学受験に向けて今からできる準備

「まだ高校1年生だから」「部活が忙しくて」と、大学受験を先延ばしにしていませんか?しかし、難関大学への合格を勝ち取る生徒の多くは、もっと早い段階から準備を始めています。ここでは、学年を問わず、大学受験に向けて「今すぐ」できる具体的な準備について解説します。

早めに情報収集を始める

大学受験は「情報戦」です。正確で豊富な情報を持つ者が、自分に有利な戦略を立てることができます。高校3年生になってから慌てて情報を集め始めても、膨大な情報量に圧倒されてしまい、適切な判断ができなくなる可能性があります。

- 何を調べるか:

- 入試制度: 一般選抜、推薦、総合型など、どのような入試方式があるのか。自分はどの方式に向いているか。2025年度からの新課程入試の変更点(特に「情報Ⅰ」の追加)など、最新の動向を把握しましょう。

- 大学・学部: 自分の興味関心と結びつく学問は何か。それを深く学べる大学はどこか。大学の公式サイトやパンフレット、受験情報サイト(パスナビ、スタディサプリ進路など)を活用し、複数の大学を比較検討しましょう。

- 学習法: 自分の苦手科目を克服するためには、どのような参考書や勉強法が有効か。先輩の合格体験記や教育系YouTubeなども参考になります。

情報収集は、早ければ早いほど良いです。高校1年生の段階から、漠然とでも大学について調べ始めることで、学習へのモチベーションが高まり、日々の勉強に目的意識が生まれます。

基礎学力と学習習慣を身につける

全ての土台となるのが、基礎学力と学習習慣です。これは一朝一夕に身につくものではありません。

- 基礎学力の重要性: 大学入試で出題される応用問題のほとんどは、教科書に載っている基本的な知識や公式の組み合わせで解くことができます。基礎がグラついている状態で応用問題に手を出しても、効率が悪いだけです。まずは、学校の授業を100%理解することに全力を注ぎましょう。定期テストを、自分の基礎学力が定着しているかを確認するバロメーターとして活用し、常に高い目標を設定することが大切です。

- 学習習慣の確立: 「毎日必ず机に向かう」という習慣を、できるだけ早い段階で作ることが重要です。最初は30分でも構いません。重要なのは「継続」することです。通学中の電車で単語を覚える、寝る前にその日習ったことを復習するなど、生活の中に勉強を組み込む工夫をしましょう。「ポモドーロ・テクニック(25分集中して5分休憩を繰り返す)」など、自分に合った集中法を見つけるのも効果的です。

オープンキャンパスや説明会に参加する

ウェブサイトやパンフレットだけでは分からない、大学の「生の情報」に触れる絶好の機会がオープンキャンパスです。

- 参加のメリット:

- 大学の雰囲気を体感できる: キャンパスの広さ、建物の綺麗さ、学生の雰囲気などを肌で感じることで、その大学との相性を判断できます。

- 模擬授業を受けられる: 大学の授業がどのようなものかを体験でき、学問への興味を深めるきっかけになります。

- 在学生や教員と直接話せる: 普段の学生生活や研究内容、入試対策など、リアルな声を聞くことができます。これは非常に貴重な情報源です。

- モチベーションが向上する: 「この大学で学びたい」という強い気持ちが芽生え、その後の辛い受験勉強を乗り越えるための大きな原動力となります。

近年はオンラインでのオープンキャンパスも増えていますが、可能であれば一度は現地に足を運ぶことを強くお勧めします。参加する際は、「何を知りたいか」という目的意識を持ち、質問事項を事前にリストアップしておくと、より有意義な時間を過ごせます。

模試を有効活用する

模擬試験は、単なる成績判定ツールではありません。正しく活用すれば、学力を飛躍的に伸ばすための最強の学習ツールになります。

- 模試の目的:

- 客観的な学力測定: 全国レベルでの自分の立ち位置(偏差値、順位)を把握できます。

- 弱点分野の発見: 成績表の分野別得点率を見れば、自分がどの分野を苦手としているかが一目瞭然です。

- 試験本番のシミュレーション: 試験会場の独特の緊張感や、時間配分の練習になります。

模試で最も重要なのは、結果が出た後の「復習」です。点数や判定に一喜一憂して終わりにするのではなく、「なぜ間違えたのか」を徹底的に分析しましょう。ケアレスミスなのか、知識不足なのか、時間不足なのか。原因を突き止め、同じ間違いを繰り返さないための対策を立てることが、次への成長に繋がります。「模試は復習までがセット」という意識を常に持ち、受けっぱなしにしないことが、模試を120%活用する秘訣です。

受験生の保護者ができるサポート

大学受験は、受験生本人が主役であることは間違いありません。しかし、その長い道のりを独力で乗り切るのは非常に困難です。保護者の適切なサポートは、子どもが安心して勉強に集中し、持てる力を最大限に発揮するために不可欠な要素となります。

子どもの意思を尊重する

保護者として最も重要で、そして最も難しいのが「子どもの意思を尊重する」ことです。親心から「将来安泰なこの大学に行ってほしい」「この学部の方が就職に有利だ」といった期待を抱くのは自然なことです。しかし、その期待を子どもに押し付けてはいけません。

進路選択の主役は、あくまで子ども自身です。大学で4年間学び、その先の人生を歩んでいくのは子ども本人です。親の価値観で進路を決めてしまうと、入学後に学習意欲を失ったり、困難に直面した際に「親のせいでこうなった」と他責思考に陥ったりする可能性があります。

保護者の役割は、決定を下すことではなく、子どもが最良の決定を下せるようにサポートすることです。

- 対話の機会を設ける: 「勉強しなさい」と一方的に言うのではなく、「最近、何か興味のあることはある?」「大学ではどんなことを学んでみたい?」といった問いかけで、子どもの考えを引き出す対話を心がけましょう。

- 情報提供に徹する: 子どもが興味を示した分野について、関連する大学や職業の情報を一緒に調べてあげるなど、良きアドバイザーとしての役割に徹します。

- 最終決定を委ねる: たとえ親の考えと異なる選択であったとしても、子どもが熟慮の末に下した決断であれば、それを信じて応援する姿勢が大切です。「あなたの人生だから、あなたが決めた道を応援する」というメッセージが、子どもの自立心と覚悟を育みます。

経済的なサポート計画を立てる

大学受験から卒業までには、多額の費用がかかります。これをノープランで乗り切ろうとすると、受験直前や入学手続きの段階で親子共に大きな不安を抱えることになります。

- 費用の全体像を把握する: 前述の「大学受験にかかる費用の目安」を参考に、受験料、塾代、入学金、学費、そして一人暮らしを始める場合はその費用まで、トータルでいくら必要になるのかを試算しましょう。

- 資金計画を立てる: いつまでに、いくら準備する必要があるのかを明確にし、家計の中からどのように捻出するかを計画します。場合によっては、教育ローンや奨- 奨学金や教育ローンの情報を集める: 全てを自己資金で賄うのが難しい場合は、早い段階から日本学生支援機構(JASSO)の奨学金や、各大学が独自に設けている奨学金・授業料免除制度、国の教育ローン(日本政策金融公庫)や民間の金融機関が提供する教育ローンについて調べておきましょう。奨学金には申込時期が定められているため、乗り遅れないように注意が必要です。

- 費用についてオープンに話す: 「お金のことは心配しなくていい」と子どもを気遣う気持ちも分かりますが、家計の状況をある程度オープンにし、「併願校は〇校までなら大丈夫」「この大学に進学する場合は奨学金を検討しよう」など、お金に関するルールを事前に親子で共有しておくことが、後々のトラブルを防ぎます。

健康管理と精神的な支えになる

受験期の子どもは、学業のプレッシャーや将来への不安から、心身ともに非常にデリケートな状態にあります。家庭が子どもにとって心から休まる「安全基地」であることが、受験を乗り切る上で何よりも重要です。

- 生活リズムの管理: 栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠時間の確保は、保護者にしかできない重要なサポートです。夜食を用意したり、朝起こしてあげたりといった日々の小さなサポートが、子どものコンディションを支えます。インフルエンザの予防接種など、感染症対策にも気を配りましょう。

- 精神的なサポート:

- 結果ではなく過程を褒める: 模試の成績が良い時だけ褒めるのではなく、「毎日遅くまで頑張っているね」「苦手な数学から逃げずに取り組んでいて偉いね」など、日々の努力のプロセスを認め、具体的に褒めることが、子どもの自己肯定感を高めます。

- 他人と比較しない: 「〇〇ちゃんはA判定だったのに」といった、兄弟や友人と比較するような発言は絶対に避けましょう。子どもを最も傷つけ、追い詰める言葉です。

- 聞き役に徹する: 子どもが不安や愚痴をこぼした時は、アドバイスや説教をしようとせず、まずは「そうか、大変なんだね」と共感し、ただただ話を聞いてあげるだけで、子どもの心は軽くなります。

- 親自身の不安を管理する: 親が不安な表情をしていると、その不安は子どもに伝染します。保護者自身も、適度に息抜きをしたり、他の保護者と情報交換をしたりして、自分の精神的な健康を保つことが大切です。

受験生にとって最大の味方は家族です。温かい食事と穏やかな家庭環境、そして何よりも「あなたのことを信じている」という無条件の信頼が、子どもが持つ力を最大限に引き出す最高のサポートとなります。

まとめ

大学受験は、単に知識量を問われるだけの試験ではありません。それは、自らの将来と向き合い、目標を設定し、それに向かって計画的に努力を続けるという、非常に長く、そして尊いプロセスです。この記事では、その複雑な道のりを歩むための羅針盤となるべく、大学受験の全体像を多角的に解説してきました。

最後に、大学受験を成功に導くための最も重要なポイントを再確認しましょう。

- 大学受験は情報戦である: 一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜など、入試方式は多様化しています。早期から情報収集を始め、自分の強みを最大限に活かせる戦略を立てることが、合格への第一歩です。

- 計画性が合否を分ける: 高校1・2年生からの基礎固めと学習習慣の確立が、高校3年生での飛躍の土台となります。学年ごと、季節ごとにやるべきことを明確にし、長期的な視点で計画的に学習を進めることが不可欠です。

- 志望校選びは未来への投資: 偏差値や知名度だけでなく、そこで何を学びたいのか、どんな大学生活を送りたいのかを深く考えましょう。挑戦校・実力相応校・安全校をバランス良く組み合わせた併願戦略が、リスクを管理し、合格の可能性を高めます。

- 手続きのミスは命取り: どれだけ学力が高くても、出願期間や入学手続きの締切を守れなければ、全てが水の泡となります。スケジュール管理を徹底し、事務的な手続きにも細心の注意を払いましょう。

- 家族のサポートが力になる: 受験は孤独な戦いですが、独りではありません。保護者の方は、子どもの意思を尊重し、経済的・精神的な支えとなることで、子どもが安心して受験に臨める環境を整えることができます。

大学受験は、多くの困難や不安を伴います。しかし、この経験を通じて得られる計画性、自己管理能力、そして目標達成能力は、大学生活はもちろん、その先の社会人生活においても必ず役立つ貴重な財産となるはずです。

この記事が、あなたの大学受験という挑戦の一助となり、希望の未来を切り拓くきっかけとなることを心から願っています。