2025年度の大学入試は、新学習指導要領に対応した大きな変革の年です。新教科「情報」の導入や既存科目の再編など、受験生にとっては不安な要素も多いかもしれません。しかし、入試の全体像と年間のスケジュールを正確に把握し、計画的に準備を進めることで、着実に合格へと近づけます。

この記事では、2025年度大学入試の全体的なスケジュールから、大学入学共通テスト、各選抜方式(総合型、学校推薦型、一般選抜)の詳細な日程、そして今年度入試の主要な変更点まで、網羅的に解説します。複雑な受験日程を乗り切るための具体的なポイントも紹介しますので、受験生はもちろん、サポートする保護者の方もぜひ最後までご覧ください。

この記事を読めば、2025年度大学入試の全体像を掴み、今から何をすべきかが明確になります。 不安を解消し、自信を持って受験本番を迎えるための第一歩として、ぜひご活用ください。

目次

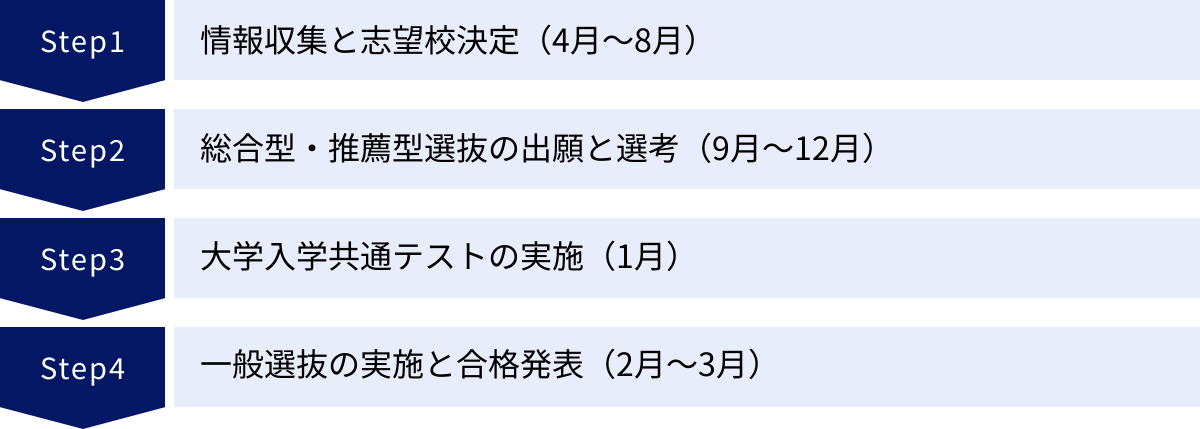

2025年度大学入試の全体的なスケジュール

大学受験は、高校3年生になってから始まるものではありません。実際には、高校1・2年生からの積み重ねが土台となり、高校3年生の春から本格的な受験シーズンがスタートします。ここでは、2025年度大学入試に向けた1年間の大きな流れを時期ごとに区切り、それぞれのタイミングで何をすべきかを詳しく解説します。

2024年4月~8月:情報収集と志望校決定

この時期は、本格的な受験勉強と並行して、自分自身の進路と向き合い、志望校を具体的に絞り込んでいく非常に重要な期間です。夏の終わりまでに志望校をある程度固められるかどうかで、秋以降の学習計画の精度が大きく変わってきます。

1. 情報収集の本格化

まず取り組むべきは、徹底した情報収集です。大学入試は情報戦とも言われます。正確で新しい情報をどれだけ集め、自分なりに整理できるかが合否を左右します。

- 大学の公式サイト・パンフレット: 最も信頼できる一次情報源です。学部・学科の特色、カリキュラム、取得可能な資格、アドミッション・ポリシー(大学が求める学生像)などを熟読しましょう。特に2025年度入試では、入試科目の変更が多いため、必ず最新の「入学者選抜要項」や「募集要項」を確認する必要があります。

- 大学入試情報サイト: さまざまな大学の情報を横断的に比較検討するのに便利です。偏差値、入試科目、学費、卒業後の進路などのデータを参考に、自分の希望条件に合う大学をリストアップしてみましょう。

- オープンキャンパス・進学相談会: 志望校を肌で感じる絶好の機会です。模擬授業を受けたり、在学生や教員と直接話したりすることで、パンフレットだけでは分からない大学の雰囲気や学びの魅力を知ることができます。オンライン形式で開催されることも多いので、遠方の大学でも積極的に参加してみましょう。

2. 自己分析と学部・学科研究

「何を学びたいのか」「将来どんな分野で活躍したいのか」を深く掘り下げる自己分析も欠かせません。自分の興味・関心、得意科目、価値観などを書き出してみるのがおすすめです。その上で、興味のある学問分野について調べてみましょう。同じ「経済学部」でも、大学によって学べる内容や専門分野は大きく異なります。「大学名」だけでなく「学部・学科で何が学べるか」という視点で志望校を選ぶことが、大学生活の満足度に直結します。

3. 学習計画の策定と模試の活用

志望校のレベルと現在の自分の学力との差を把握するために、模擬試験を定期的に受験しましょう。模試の結果は一喜一憂するものではなく、自分の弱点を客観的に分析し、今後の学習計画を修正するための材料と捉えることが重要です。夏休みは、苦手科目の克服や基礎力の徹底的な定着に使えるまとまった時間です。この期間にどれだけ集中して学習に取り組めるかが、秋以降の伸びを決めます。

この春から夏にかけての期間は、いわば大学受験の助走期間です。ここでしっかりと情報収集と自己分析を行い、目標を定めることで、秋からの本格的なシーズンを迷いなく走り抜けることができます。

2024年9月~12月:総合型・学校推薦型選抜の出願と選考

夏休みが明け、いよいよ入試シーズンが本格化します。この時期は、総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜の出願・選考が始まる一方で、一般選抜を目指す受験生にとっては、基礎固めから応用力・実践力養成へと学習のステージを上げる重要な時期となります。

1. 総合型選抜・学校推薦型選抜の本格化

- 総合型選抜: 出願は9月1日以降に開始されます。夏休み中に準備してきた志望理由書や活動報告書などの出願書類を完成させ、提出します。出願後は、大学ごとに定められた日程で面接、小論文、プレゼンテーションなどの選考が行われます。合格発表は11月1日以降です。

- 学校推薦型選抜: 出願は11月1日以降に開始されます。高校内で校内選考が行われる場合は、それより前に締め切りが設定されるため、早めに高校の進路指導の先生に確認しておく必要があります。選考は主に書類審査、面接、小論文で行われ、合格発表は12月1日以降となります。

これらの選抜方式に挑戦する受験生は、出願書類の準備や面接対策に多くの時間を要します。一般選抜との両立を目指す場合は、学習計画を綿密に立て、時間を効率的に使う工夫が不可欠です。

2. 一般選抜組の学習戦略

この時期は、夏までに固めた基礎知識を土台に、より実践的な問題演習へと移行していきます。

- 過去問演習の開始: 志望校の過去問に少しずつ触れ始め、出題傾向や時間配分を把握しましょう。まだ解けない問題が多くても焦る必要はありません。まずは「敵を知る」ことが目的です。

- 苦手分野の最終克服: 模試の結果などを参考に、まだ克服できていない苦手分野をリストアップし、集中的に対策します。この時期に苦手をつぶしておかないと、直前期に焦ることになります。

- 大学入学共通テスト対策: 共通テストは多くの受験生に関わる重要な試験です。12月頃からは、共通テスト形式の問題演習の比重を高め、独特の出題形式やスピード感に慣れていく必要があります。

年末が近づくにつれて、焦りやプレッシャーを感じやすくなります。他人と比較するのではなく、自分の計画に沿って一歩一歩着実に進んでいるかを確認することが、精神的な安定を保つ上で重要です。

2025年1月:大学入学共通テストの実施

年が明けると、いよいよ大学入試の天王山である「大学入学共通テスト」が実施されます。多くの国公立大学志願者にとっては第1関門であり、多くの私立大学でも共通テスト利用入試の基準となる、極めて重要な試験です。

1. 共通テスト本番

2025年度の共通テスト本試験は、2025年1月18日(土)と19日(日)に実施されます。この2日間に自分の力を最大限発揮できるよう、学習面だけでなく、体調管理にも万全を期す必要があります。

- 直前期の過ごし方: 新しい問題集に手を出すのではなく、これまで使ってきた参考書や過去問の復習に徹し、知識の最終確認を行います。生活リズムを本番に合わせて整え、十分な睡眠を確保することが大切です。

- 試験当日の注意: 試験会場までの交通手段や所要時間を事前に確認しておきましょう。持ち物(受験票、筆記用具、時計など)は前日までに準備を済ませます。

2. 自己採点とリサーチ

試験終了後、各予備校などから解答速報が発表されます。これを利用して速やかに自己採点を行うことが、次のステップに進む上で不可欠です。 自己採点の結果と、予備校などが発表する予想ボーダーラインを照らし合わせ、出願する国公立大学を最終決定します。この作業を「共通テストリサーチ」と呼びます。リサーチの結果を踏まえ、担任の先生や保護者と相談しながら、最も合格の可能性が高い出願戦略を立てます。私立大学の共通テスト利用入試に出願している場合は、その合否の可能性も判断します。

1月は、精神的にも体力的にも非常にタフな1ヶ月です。冷静な自己分析と迅速な情報収集、そして大胆な意思決定が求められます。

2025年2月~3月:一般選抜の実施と合格発表

共通テストが終わると、間髪入れずに私立大学の一般選抜が始まり、下旬には国公立大学の個別学力検査(2次試験)が控えています。受験生にとっては、最も忙しく、緊張感の高い時期となります。

1. 私立大学一般選抜

1月下旬から2月中旬にかけて、多くの私立大学で一般選抜が実施されます。複数の大学・学部を併願する場合は、試験日が連続することもあり、体力勝負となります。

- 出願戦略: 共通テストの結果を踏まえ、必要であれば出願校を追加・変更します。出願締切は大学や方式によって異なるため、スケジュール管理が極めて重要です。

- 過去問対策: 各大学の個別試験は、それぞれ傾向が大きく異なります。志望度の高い大学については、過去問を徹底的に分析し、時間配分や解答形式に慣れておく必要があります。

2. 国公立大学一般選抜

国公立大学の2次試験は、主に以下の日程で実施されます。

- 前期日程: 2月25日~

- 中期日程: 3月8日~

- 後期日程: 3月12日~

共通テスト後から2次試験までの約1ヶ月間は、志望校の出題傾向に特化した対策に集中する期間です。記述・論述問題が中心となるため、添削指導などを活用し、得点に結びつく答案作成能力を磨き上げることが重要です。

3. 合格発表と入学手続き

2月中旬から3月下旬にかけて、各大学から続々と合格発表が行われます。合格した場合は、指定された期間内に入学手続き(入学金の納入など)を完了させる必要があります。手続きの締切日は大学によって異なり、非常にタイトな場合が多いため、事前にしっかり確認しておきましょう。複数の大学に合格した場合、どの大学に進学するのか、最終的な決断を下すことになります。

3月末まで、追加合格の連絡が来る可能性もあります。最後の最後まで諦めずに、自分の受験と向き合いましょう。この1年間の努力が実を結ぶことを信じて、残りの期間を全力で駆け抜けてください。

大学入学共通テストの主要日程と流れ

大学入学共通テストは、多くの受験生にとって避けては通れない重要な試験です。ここでは、2025年度(令和7年度)共通テストに関する具体的な日程、費用、そして出願から試験後の自己採点に至るまでの一連の流れを、ステップごとに詳しく解説します。これらの情報を正確に把握し、手続きに漏れがないように準備を進めましょう。

(本セクションの情報は、独立行政法人大学入試センターが公表する「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」等の情報に基づき作成しています。)

試験日(本試験・追試験)

まずは最も重要な試験日程です。万が一の事態に備え、本試験だけでなく追試験の日程も必ず確認しておきましょう。

| 試験種別 | 日程 |

|---|---|

| 本試験 | 2025年(令和7年)1月18日(土)、19日(日) |

| 追試験 | 2025年(令和7年)1月25日(土)、26日(日) |

追試験は、病気や事故、その他やむを得ない事情により本試験を受験できなかった受験生が対象となります。受験するためには申請と審査が必要であり、自己都合による欠席では認められない点に注意が必要です。

出願期間と受験案内配布

共通テストを受験するためには、まず「受験案内」を入手し、定められた期間内に出願手続きを完了させる必要があります。

- 受験案内配布: 2024年(令和6年)9月1日(金)から

- 現役生(高校3年生など)は、原則として在学している学校経由で配布されます。

- 既卒生(浪人生など)や高校卒業程度認定試験合格者などは、個人で取り寄せる必要があります。全国の大学の入試担当窓口での配布や、大学入試センターへの郵送請求(テレメール等を利用)で入手できます。

- 出願期間: 2024年(令和6年)9月25日(水)~10月4日(金)(消印有効)

- この期間は例年非常に短く設定されています。1日でも過ぎると受理されないため、余裕を持った準備と提出を心がけましょう。

検定料

出願時には、受験する教科数に応じた検定料の払い込みが必要です。

| 受験教科数 | 成績通知 | 検定料 |

|---|---|---|

| 3教科以上 | 希望しない | 18,000円 |

| 3教科以上 | 希望する | 18,800円 |

| 2教科以下 | 希望しない | 12,000円 |

| 2教科以下 | 希望する | 12,800円 |

成績通知を希望すると、別途800円の手数料がかかります。 この成績通知は、国公立大学の個別試験(2次試験)や一部の私立大学に出願する際に、大学側が受験生の共通テスト成績を大学入試センターに照会するために必要なものです。そのため、国公立大学への出願を少しでも考えている場合や、私立大学の共通テスト利用入試に出願する場合は、必ず「成績通知を希望する」を選択してください。 払い込みは、受験案内に同封されている払込書を使用し、郵便局や銀行の窓口、ATM、コンビニエンスストアなどで行います。

受験票の送付時期

出願が受理されると、大学入試センターから受験票が送付されます。

- 送付時期: 2024年(令和6年)10月下旬までに、出願時に登録した住所へ送付されます。

- 確認事項: 受験票が届いたら、氏名、生年月日、登録した受験教科などに誤りがないか、必ず内容を確認してください。万が一、11月に入っても届かない場合や、記載内容に誤りがあった場合は、速やかに大学入試センターに問い合わせる必要があります。

成績通知書の送付時期

出願時に成績通知を希望した受験生には、後日、個人の成績が記載された通知書が送付されます。

- 送付時期: 2025年(令和7年)4月1日(火)以降

- 注意点: この通知書は、出願手続きに使われるものではなく、あくまでも受験生本人が自分の成績を確認するためのものです。大学への出願は、自己採点の結果に基づいて行います。

出願から自己採点までのステップ

煩雑に思える共通テストの手続きも、一つ一つのステップを確実にこなしていけば問題ありません。ここでは、時系列に沿って具体的な流れと注意点を解説します。

受験案内の入手

9月になったら、まず受験案内を確実に手に入れましょう。この冊子には、出願手続きの方法、検定料の払い込み方、試験時間割、解答上の注意など、受験に関する全ての重要事項が記載されています。特に、2025年度は新課程への移行に伴う変更点が多いため、隅々まで熟読することが不可欠です。

出願手続き

受験案内に同封されている「志願票」に必要事項を記入します。

- 写真の準備: 規定のサイズ(縦4cm×横3cm)で、3ヶ月以内に撮影した証明写真が必要です。背景や服装にも規定があるため、案内の指示に従ってください。

- 検定料の払い込み: 事前に金融機関などで検定料を払い込み、「検定料受付証明書」を志願票の所定欄に貼り付けます。この貼り忘れが意外と多いミスなので注意しましょう。

- 記入と送付: 志願票への記入は、黒のボールペンで丁寧に行います。記入漏れや誤りがないか、複数人でダブルチェックするのがおすすめです。完成したら、必ず「簡易書留郵便」で、期間内に郵送します。

確認はがき(出願受理通知)の確認

出願書類が大学入試センターに受理されると、10月下旬までに「確認はがき」が届きます。これは、あなたの出願が正式に受け付けられたことを示す重要な通知です。このはがきには、あなたが登録した氏名、住所、受験教科などが印字されています。内容をよく確認し、もし訂正が必要な場合は、はがきに記載されている期限内に所定の手続きを行ってください。

受験票の確認

確認はがきの内容に基づき、10月下旬までに「受験票」と「写真票」、「成績請求票」などが一体となった書類が送付されます。

- 受験票: 試験会場の地図、受験番号、試験当日の注意事項などが記載されています。試験会場が自分の想定と違う場所になることもあるため、必ず場所と交通ルートを確認しておきましょう。

- 写真票・成績請求票: 写真票には、志願票と同じ写真を貼り付け、試験当日に持参します。成績請求票は、国公立大学や私立大学の共通テスト利用入試に出願する際に、願書に貼り付けて提出するものです。受験が終わるまで、そして出願手続きがすべて完了するまで、絶対に紛失しないように大切に保管してください。

試験当日

いよいよ本番です。前日までに持ち物リストを確認し、忘れ物がないように準備します。

- 必須の持ち物: 受験票、写真票、筆記用具(H, F, HBの黒鉛筆、プラスチック製消しゴム)、時計(時刻表示機能のみのもの)、昼食、飲み物など。

- 注意点: スマートフォンやウェアラブル端末などの電子機器類は、試験室に入る前に必ず電源を切り、カバンにしまってください。不正行為とみなされる可能性があります。

自己採点とリサーチ

試験2日目の夜から、各予備校がウェブサイトなどで「自己採点システム」を公開します。問題用紙に書き写してきた自分の解答と照らし合わせ、科目ごとの得点を算出します。

この自己採点の結果は、国公立大学への出願校を決定する上で極めて重要なデータとなります。 予備校が提供する「共通テストリサーチ」に自分の得点を入力すると、全国の受験生の中での自分の位置や、各大学の志望者動向、昨年度のデータに基づいた合格可能性判定(A~E判定など)を確認できます。この客観的なデータを基に、学校の先生や家族とよく相談し、最終的な出願校を決定しましょう。

【選抜方式別】入試スケジュール詳細

大学入試は、大きく分けて「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」の3つの方式があります。それぞれ出願期間や選考時期が大きく異なるため、自分がどの選抜方式を利用するのかを早期に決め、それに合わせたスケジュール管理をすることが合格への鍵となります。ここでは、各選抜方式の具体的なスケジュールを詳しく見ていきましょう。

(本セクションの日程は、文部科学省が定める「大学入学者選抜実施要項」の一般的なスケジュールに基づいています。大学や学部によって個別の詳細日程は異なるため、必ず志望校の公式ウェブサイトや募集要項で最新の正確な情報を確認してください。)

総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜は、学力試験だけでは測れない受験生の意欲や適性、個性、活動実績などを多角的に評価する入試方式です。他の選抜方式に先駆けて、夏休み明けから本格的にスタートします。

| 項目 | 時期(目安) | 概要・注意点 |

|---|---|---|

| エントリー・出願期間 | 2024年9月1日~ | 大学によっては8月頃からエントリー(事前登録)が必要な場合もある。出願書類(志望理由書、活動報告書、調査書など)の準備には時間がかかるため、夏休み中からの対策が必須。 |

| 選考期間 | 2024年9月下旬~11月 | 書類審査に加え、面接、小論文、プレゼンテーション、グループディスカッション、セミナー受講など、大学独自の多様な選考が実施される。 |

| 合格発表 | 2024年11月1日~ | 合格した場合、多くの大学では入学が確約される(専願)。入学手続きの締切日を確認し、速やかに対応する必要がある。 |

出願期間

文部科学省の指針により、総合型選抜の出願開始は原則として9月1日以降と定められています。しかし、大学によっては「エントリー」という形で、それ以前に事前の登録を求める場合があります。エントリーシートの提出やオンラインでの面談などが課されることもあるため、志望校の入試情報は初夏のうちに確認しておくことが重要です。出願書類の中心となる「志望理由書」は、なぜその大学・学部で学びたいのかという熱意と、自分の強みを論理的にアピールする必要があり、完成までに何度も推敲を重ねることになります。

選考・合格発表

選考は、書類審査を通過した受験生に対して行われます。評価の核となるのは、大学が掲げる「アドミッション・ポリシー(求める学生像)」と、受験生がいかにマッチしているかです。面接では、提出書類の内容について深く掘り下げられたり、口頭試問が課されたりします。自分の考えを明確に伝えるコミュニケーション能力が問われます。合格発表は11月1日以降に行われ、年内に進学先が決まる可能性があるのが大きな特徴です。

学校推薦型選抜

出身高等学校長の推薦に基づき出願する入試方式です。日頃の学業成績(評定平均)や課外活動での実績が重視されます。

| 項目 | 時期(目安) | 概要・注意点 |

|---|---|---|

| 校内選考 | 2024年9月~10月 | 特に「指定校推薦」の場合、高校内で希望者が多いと校内選考が行われる。学内での締切は大学への出願期間より早いので注意。 |

| 出願期間 | 2024年11月1日~ | 高校長の推薦書、調査書などが必要。公募制推薦では、大学が定める評定平均の基準などを満たしている必要がある。 |

| 選考期間 | 2024年11月~12月 | 主に書類審査、小論文、面接で選考される。大学によっては基礎学力テストやプレゼンテーションが課される場合もある。 |

| 合格発表 | 2024年12月1日~ | 総合型選抜と同様に年内に合否が判明することが多い。合格した場合は入学が原則となる(専願)ことが多い。 |

出願期間

学校推薦型選抜の出願期間は、11月1日以降に開始されます。重要なのは、大学への出願に先立ち、多くの場合で高校内での校内選考が行われる点です。「指定校推薦」では、大学から高校へ割り当てられた推薦枠を巡って選考が行われます。「公募制推薦」でも、希望者が多ければ同様に校内選考が行われることがあります。校内選考の締切は高校によって異なりますが、夏休み明けすぐというケースも珍しくありません。進路指導の先生に早めに相談し、校内での手続きの流れを把握しておきましょう。

選考・合格発表

選考の中心となるのは、高校での学習成果を示す「調査書」です。特に評定平均値は最も重要な評価基準となります。これに加えて、小論文や面接が課されるのが一般的です。小論文では、課題文の読解力や論理的思考力、文章表現力が評価されます。面接では、志望動機や高校時代の活動、将来の展望などについて問われ、学習意欲や人間性が見られます。合格発表は12月1日以降に行われます。

一般選抜(国公立大学)

大学入学共通テストと、各大学が実施する個別学力検査(2次試験)の合計点で合否を判定する、最も募集定員が多い入試方式です。

出願期間

国公立大学の一般選抜への出願は、共通テストを受験した後に行います。

- 出願期間: 2025年1月27日(月)~2月5日(水)

この期間内に、共通テストの自己採点結果と、予備校などが提供するリサーチ情報を基に、出願する大学・学部を最終決定し、願書を提出します。出願期間は全大学で統一されており、非常に短いため、事前の準備と迅速な判断が求められます。

第1段階選抜(足切り)

志願者数が募集人員を大幅に上回った場合、大学は個別学力検査(2次試験)を行う前に、共通テストの成績によって受験者を絞り込むことがあります。これを「第1段階選抜」、通称「足切り」と呼びます。実施の有無や基準となる倍率・点数は大学・学部によって異なり、募集要項に明記されています。第1段階選抜の合格発表は、2月中旬頃に行われます。

個別学力検査(2次試験)の日程【前期・中期・後期】

国公立大学の2次試験は、主に「前期日程」「中期日程」「後期日程」の3つに分離・分割されています。受験生は原則として、それぞれの期間から1校ずつ、最大で3校に出願できます。

| 日程区分 | 試験日(目安) | 特徴 |

|---|---|---|

| 前期日程 | 2025年2月25日(火)~ | 募集人員が最も多く、ほとんどの国公立大学が実施するメインの入試。多くの受験生が第一志望として受験する。 |

| 中期日程 | 2025年3月8日(土)~ | 公立大学を中心に実施される。前期日程との併願が可能。 |

| 後期日程 | 2025年3月12日(水)~ | 実施する大学・学部は前期日程より少ない。募集人員も少なく、小論文や面接のみを課す大学も多い。前期・中期で不合格だった場合の重要な選択肢となる。 |

合格発表

合格発表は、各日程の試験終了後に行われます。

- 前期日程: 3月6日(木)~3月10日(月)頃

- 中期日程: 3月20日(木)~3月23日(日)頃

- 後期日程: 3月20日(木)~3月24日(月)頃

前期日程で合格し、入学手続きを完了すると、たとえ中期・後期日程に出願していても、その受験資格を失います。

一般選抜(私立大学)

私立大学の一般選抜は、大学・学部ごとに多様な入試方式と日程が設定されており、国公立大学以上に複雑です。受験生は複数の方式を組み合わせることで、合格のチャンスを広げることができます。

出願期間

出願期間は大学や入試方式によって大きく異なります。早いところでは2024年12月頃から始まり、試験日の直前まで受け付けている場合もあります。近年は、紙の願書ではなくインターネットを利用したWeb出願が主流となっています。締切日時に注意し、余裕を持って手続きを行いましょう。

試験日

試験日は1月下旬から2月いっぱいに集中します。主な入試方式は以下の通りです。

- 共通テスト利用方式: 大学入学共通テストの成績のみ、あるいは共通テストの成績と大学独自の試験を組み合わせて合否を判定する方式。出願するだけで合否が決まる単独型は、遠方の大学を受験しやすいメリットがあります。

- 大学独自試験方式(一般方式): 大学が作成したオリジナルの問題で選抜する、最もオーソドックスな方式。「全学部日程」(同じ日に複数学部を併願できる)と「個別日程」(学部ごとに別の日程で試験を行う)などがあります。

- 外部英語検定利用方式: 英検®、TOEFL®などのスコアを、英語の得点に換算したり、出願資格として利用したりする方式。

合格発表

合格発表は、試験日からおよそ1週間から10日後に行われるのが一般的です。Webサイトでの発表が主流ですが、合格者には合格通知書と入学手続書類が郵送されます。私立大学は、入学金の納入締切日が複数回設定されていることが多く、第一志望の発表を待ってから手続きを進めることができるかなど、スケジュール管理が非常に重要になります。 また、正規合格者の入学手続き状況に応じて、補欠合格者や追加合格者への連絡が3月下旬まで続くこともあります。

そもそも大学入試の主な選抜方式とは?

大学入試と一言でいっても、その方法は一つではありません。現在の大学入試は、大きく「総合型選抜」「学校推薦型選抜」「一般選抜」の3つの柱で構成されています。それぞれの選抜方式は、評価の観点や求められる能力が大きく異なります。自分自身の強みや特性を理解し、どの選抜方式が最も自分に合っているかを見極めることが、志望校合格への第一歩となります。ここでは、それぞれの選抜方式の特徴を改めて詳しく解説します。

総合型選抜

総合型選抜は、かつて「AO(Admissions Office)入試」と呼ばれていたもので、学力試験の点数だけでは測れない、受験生の意欲、適性、将来性、人間性などを多面的・総合的に評価する入試方式です。

- 評価の核心: 評価の最も重要な基準は、大学側が定める「アドミッション・ポリシー(AP:入学者受入方針)」と、受験生がいかにマッチしているかという点です。アドミッション・ポリシーとは、大学・学部が「どのような学生に、何を学んで、どのように成長してほしいか」を明記したものです。そのため、総合型選抜に臨む受験生は、まず志望校のアドミッション・ポリシーを深く理解し、自分の経験や将来の目標がそれにどう合致するかを、説得力をもってアピールする必要があります。

- 選考方法: 選考は時間をかけて丁寧に行われるのが特徴です。

- 書類審査: 志望理由書、活動報告書、調査書、エッセイなど。特に志望理由書は、自己分析と大学研究の成果を示す最重要書類です。

- 面接・面談: 提出書類に基づいた質疑応答、口頭試問、プレゼンテーションなど、対話を通じて受験生の思考力やコミュニケーション能力を評価します。

- その他: 小論文、グループディスカッション、セミナーや模擬授業への参加とレポート提出など、大学独自の多様な課題が課されます。

- 向いている人:

- 特定の学問分野に対する強い探求心や学習意欲を持っている人。

- 将来の夢や目標が明確で、その実現のためにその大学で学びたいという強い意志がある人。

- 部活動、生徒会活動、ボランティア活動、留学、コンテスト入賞など、学業以外に特筆すべき活動実績がある人。

- 自分の考えを論理的に整理し、言葉や文章で表現することが得意な人。

総合型選抜は、早期に合格が決まる可能性がある一方、準備に多大な時間と労力がかかります。自分自身と深く向き合い、それを言語化する作業が求められる、主体性が試される入試と言えるでしょう。

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜は、在籍する(または卒業した)高等学校長の推薦に基づいて出願する入試方式です。高校時代の学習への取り組みや生活態度が直接評価につながるのが大きな特徴です。この選抜方式は、さらに「指定校制推薦」と「公募制推薦」の2種類に大別されます。

| 種類 | 概要 | 合格率 |

|---|---|---|

| 指定校制推薦 | 大学が、過去の進学実績などに基づいて特定の高校に推薦枠を与える方式。校内選考を通過すれば、合格の可能性は非常に高い。 | 非常に高い |

| 公募制推薦 | 大学が示す出願資格(評定平均の基準など)を満たし、高校長の推薦があれば、全国どの高校からでも出願できる方式。 | 指定校制よりは低い(選考で不合格になることもある) |

- 評価の核心: 最も重視されるのは、高校3年間の学業成績を数値化した「調査書の評定平均値」です。多くの大学で「評定平均4.0以上」といった出願基準が設けられています。これに加えて、部活動や委員会活動などの「特別活動の記録」、遅刻・欠席の状況なども評価対象となります。日々の真面目な高校生活そのものが評価される入試です。

- 選考方法:

- 書類審査: 調査書の内容が合否に大きく影響します。

- 面接: 志望動機、高校生活で頑張ったこと、大学で学びたいこと、将来の展望などが問われます。学習意欲や人柄を評価する重要な機会です。

- 小論文・作文: 課題文やテーマに対する理解力、論理的思考力、文章表現力が試されます。

- 向いている人:

- 高校1年生の時から、定期テストなどでコツコツと勉強を頑張り、高い評定平均を維持している人。

- 学業だけでなく、部活動、生徒会活動、ボランティア活動などにも真面目に取り組んできた人。

- 面接などで、自分の考えを誠実に伝えることができる人。

- 「この大学で学びたい」という明確な第一志望がある人(特に指定校推薦は専願が基本)。

学校推薦型選抜は、一般選抜より早い時期に合格が決まるため、受験の負担を軽減できるメリットがあります。しかし、合格した場合は入学が前提となることが多く、安易な出願はできません。

一般選抜

一般選抜は、主に学力試験の成績に基づいて合否が決まる、最も募集定員が多く、伝統的な入試方式です。多くの受験生にとっての「本番」であり、公平性と客観性が高いのが特徴です。

- 評価の核心: 「大学入学共通テスト」と「各大学の個別学力検査(2次試験)」の合計点が、合否を決定する最も重要な要素です。学力、すなわち教科・科目に対する深い理解と応用力がストレートに問われます。

- 選考方法(国公立と私立の違い):

- 国公立大学: 「共通テスト」+「2次試験」の組み合わせが基本です。共通テストで幅広い教科の基礎学力を測り、2次試験では大学・学部が求める専門分野に関連した、より高度な思考力や記述力を問う問題が出題される傾向があります。

- 私立大学: 入試方式が非常に多様です。

- 共通テスト利用方式: 共通テストの成績のみで合否が決まる。

- 大学独自試験方式: 大学オリジナルの試験(主に3教科型)で選抜する。

- 共通テスト併用方式: 共通テストの特定科目の成績と、大学独自試験の成績を組み合わせて判定する。

- 向いている人:

- ペーパーテストで実力を発揮するのが得意な人。

- コツコツと地道な努力を積み重ね、学力を高めてきた人。

- 最後の最後まで諦めずに、逆転合格を目指したい人。

- 複数の大学・学部を併願し、自分の可能性を広く試したい人。

一般選抜は、推薦型選抜などと比べて対策がシンプルで、学力さえ基準に達していれば誰にでもチャンスがあります。純粋に学力で勝負したい受験生にとっては、最も公正な入試方式と言えるでしょう。

これら3つの選抜方式には、それぞれ異なる魅力と対策があります。自分の長所は何か、高校生活で何を頑張ってきたのかを振り返り、自分に最適なルートを見つけ出すことが、後悔のない大学受験につながります。

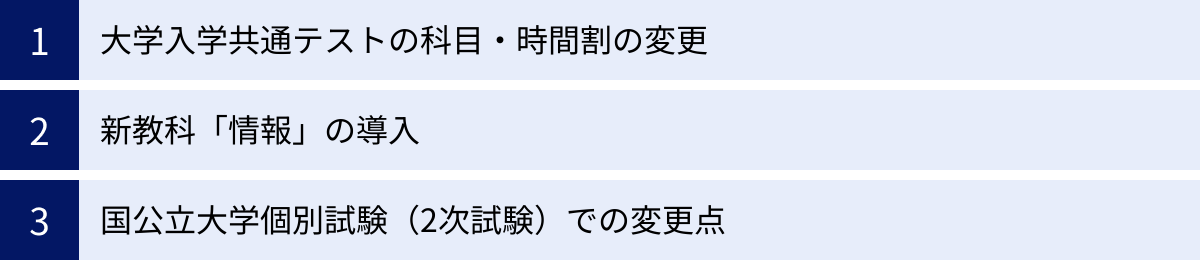

知っておきたい!2025年度大学入試の主な変更点

2025年度(令和7年度)の大学入試は、高等学校の新学習指導要領が本格的に導入される初年度にあたり、これまでの入試から大きく様変わりします。特に大学入学共通テストでは、科目の再編や新教科の導入など、受験生が必ず知っておくべき重要な変更が多数あります。ここでは、その主な変更点を分かりやすく解説します。これらの変更を正しく理解し、早期から対策を始めることが、ライバルに差をつける鍵となります。

大学入学共通テストの科目・時間割の変更

2025年度の共通テストは、現行の6教科30科目から「7教科21科目」に再編されます。これは、新学習指導要領で必修となった科目に合わせた変更です。特に大きな影響があるのは「国語」「数学」「地理歴史・公民」です。

| 教科 | 現行(~2024年度) | 2025年度~ | 主な変更点 |

|---|---|---|---|

| 国語 | 国語(80分) | 国語(90分) | 試験時間が10分延長。近代以降の文章に関する大問が追加され、論理的な思考力や表現力をより重視する構成に変更される見込み。 |

| 数学 | 数学①(数学Ⅰ・A) 数学②(数学Ⅱ・B) (各70分) |

数学①(数学Ⅰ・A) 数学②(数学Ⅱ・B・C) (各70分) |

数学②の試験範囲に、新課程の「数学C」(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)が追加。試験時間も60分から70分に延長。 |

| 地理歴史 公民 |

世界史A/B, 日本史A/B, 地理A/B 現代社会, 倫理, 政治・経済, 倫理・政経 |

地理総合, 歴史総合, 公共 地理探究, 日本史探究, 世界史探究 倫理, 政治・経済 |

新必修科目「地理総合」「歴史総合」「公共」を基礎とする新科目に再編。 以下の6科目から最大2科目を選択。 ①地理総合、地理探究 ②歴史総合、日本史探究 ③歴史総合、世界史探究 ④地理総合、歴史総合、公共(うち2分野を選択解答) ⑤公共、倫理 ⑥公共、政治・経済 |

国語の試験時間延長は、単に問題量が増えるだけでなく、より深い読解力や思考力が求められるようになることを示唆しています。現代文の対策が一層重要になるでしょう。

数学②に「数学C」が加わることで、学習範囲が拡大します。特にベクトルは計算量も多く、十分な演習が必要です。

地理歴史・公民の再編は最も複雑です。新必修科目「歴史総合」では近現代史が中心となり、日本史と世界史を関連付けて学ぶ必要があります。また、「公共」は現代社会の課題を多角的に考察する力が問われます。どの科目を組み合わせるかによって学習負担も変わるため、早期に志望校がどの科目を指定するかを確認し、受験戦略を立てる必要があります。

(参照:独立行政法人大学入試センター 令和7年度大学入学共通テストからの出題教科・科目について)

新教科「情報」の導入

2025年度入試における最大の変更点と言えるのが、新教科「情報」が共通テストに導入されることです。

- 科目名: 「情報Ⅰ」

- 試験時間: 60分

- 必須化: 国立大学では、原則として全受験生に「情報Ⅰ」の受験を課す方針が示されています。公立大学や私立大学でも、追随する動きが広がっています。

- 出題範囲: プログラミングの基本的な考え方、情報デザイン、データの活用、情報セキュリティなど、現代社会に不可欠な情報活用能力が問われます。

- 配点: 各大学の判断に委ねられており、配点を行わない、あるいは他の教科に比べて配点を低く抑える(圧縮配点)大学も多いと予想されますが、合否に影響する重要な一教科であることに変わりはありません。

大学入試センターが公開した試作問題では、単なる知識を問う問題だけでなく、具体的なシナリオに基づいた問題解決能力や、プログラミング的思考を試すような出題が見られます。例えば、「複数の条件分岐を組み合わせて最適な処理を考える」「提示されたデータを分析し、傾向を読み取る」といった問題です。

多くの受験生にとって、「情報Ⅰ」は学校の授業以外で本格的に学んだ経験が少ない未知の科目です。そのため、教科書レベルの知識を確実に定着させるとともに、試作問題や問題集などを活用して、実践的な問題形式に慣れておくことが不可欠です。対策が手薄になりがちな科目だからこそ、早期に着手することが大きなアドバンテージになります。

国公立大学個別試験(2次試験)での変更点

共通テストの変更は、各大学が実施する個別学力検査(2次試験)にも影響を及ぼします。

- 2次試験での「情報」の出題: 筑波大学や一橋大学など、一部の先進的な大学では、2次試験でも「情報」に関連する内容を出題することを公表しています。これは、大学が情報科学の素養を強く求めていることの表れです。今後、他の大学にもこの動きが広がる可能性があります。志望校の募集要項を注意深く確認し、2次試験の出題科目に変更がないかをチェックする必要があります。

- 科目・配点の見直し: 共通テストの科目再編に伴い、各大学は2次試験の科目や配点を見直す可能性があります。例えば、共通テストで課されるようになった「歴史総合」や「公共」の内容を踏まえ、2次試験の「地理歴史」や「公民」の出題範囲や傾向が変わることも考えられます。

- 旧課程履修者への経過措置: 浪人生など、旧学習指導要領で学んだ受験生に対しては、不利にならないような経過措置が設けられます。共通テストでは、旧課程に対応した問題を選択できるようになっており、2次試験でも同様の配慮がなされる予定です。ただし、どのような措置が取られるかは大学によって異なるため、既卒生は特に注意深く募集要項を確認する必要があります。

2025年度入試は、まさに「変革の年」です。しかし、変更点を正しく理解し、それに対応した学習計画を立てることで、不安は自信に変わります。最も重要なのは、噂や憶測に惑わされず、大学入試センターや志望大学の公式サイトといった一次情報源から、常に最新かつ正確な情報を得ることです。

複雑な受験日程を乗り切るためのポイント

大学入試は、学力向上だけでなく、複雑なスケジュールを管理し、 многочисленな手続きを正確にこなす能力も試される長期間の戦いです。特に2025年度のような変革期においては、計画性と情報収集能力が合否を大きく左右します。ここでは、入り組んだ受験日程を乗り切り、万全の態勢で本番に臨むための5つの重要なポイントを解説します。

早めに正確な情報を収集する

大学受験は「情報戦」です。特に新課程入試となる2025年度は、過去のデータが通用しない部分も多く、いかに早く、正確な情報を手に入れられるかが極めて重要になります。

- 信頼できる情報源を特定する: 情報収集の基本は、一次情報に当たることです。

- 大学入試センター公式サイト: 共通テストに関する全ての公式情報が掲載されます。

- 各大学の公式サイト: アドミッション・ポリシー、募集要項、入試科目の変更点、過去問などが公開されています。

- 文部科学省公式サイト: 大学入学者選抜全体の大きな方針が示されます。

- SNSや匿名の掲示板、まとめサイトの情報は、誤りや古い情報が含まれている可能性があります。必ずこれらの一次情報源で裏付けを取る習慣をつけましょう。

- 情報収集を習慣化する: 志望校のウェブサイトを定期的にチェックしたり、進路指導室の掲示板をこまめに確認したりすることを日課にしましょう。高校2年生の冬頃から意識的に始め、高校3年生の春には本格化させるのが理想です。「知らなかった」では済まされない重要な情報を見逃さないためにも、アンテナを常に高く張っておくことが大切です。

オープンキャンパスや説明会に積極的に参加する

パンフレットやウェブサイトだけでは得られない、生の情報を得る絶好の機会がオープンキャンパスや大学説明会です。

- モチベーションの向上: 実際にキャンパスを訪れ、大学の雰囲気を感じ、未来の自分の姿を想像することで、学習へのモチベーションが格段に上がります。「この大学で学びたい」という強い気持ちは、苦しい受験勉強を乗り越えるための大きな原動力となります。

- 具体的な情報収集: 入試説明会では、担当者から直接、最新の入試情報や変更点の詳細、アドミッション・ポリシーの解説などを聞くことができます。個別相談のコーナーを設けている大学も多く、自分の疑問や不安を解消するチャンスです。総合型選抜や推薦型選抜を考えている場合は、教員や在学生と話すことで、志望理由書に深みを持たせるヒントが得られることもあります。

- オンラインの活用: 近年はオンラインでのオープンキャンパスや説明会も充実しています。遠方で参加が難しい大学でも、自宅から気軽に参加できます。複数の大学を比較検討するためにも、積極的に活用しましょう。

複数の出願パターンをシミュレーションしておく

出願戦略は、受験の成否を分ける重要な要素です。行き当たりばったりではなく、事前に複数のシナリオを想定しておくことが、冷静な判断につながります。

- 併願校のバランスを考える: 受験校は「挑戦校(チャレンジ校)」「実力相応校」「安全校(滑り止め)」をバランス良く組み合わせるのが基本です。模試の結果などを参考に、それぞれのレベルで複数の候補をリストアップしておきましょう。

- スケジュールを可視化する: 手帳やカレンダーアプリなどを使い、各大学の出願締切日、試験日、合格発表日、入学手続き締切日(特に一次・二次手続きの締切日)を一覧にして書き出しましょう。試験日が連続しすぎていないか、移動時間は確保できるか、宿泊は必要かなど、物理的な負担も考慮に入れます。

- 「お金」の動きも計画する: 見落としがちですが、受験には検定料、交通費、宿泊費、そして合格後の入学金など、多額の費用がかかります。特に私立大学の入学金納入締切日は、国公立大学の合格発表よりも前に設定されていることがほとんどです。「合格したけれど、入学金を払うべきか」「本命の発表まで待つべきか」といった難しい判断を迫られることがあります。どのタイミングでどの大学に支払うかという「支払い戦略」まで、事前に保護者とよく話し合っておくことが、土壇場での混乱を防ぎます。

保護者や先生と密に連携する

大学受験は孤独な戦いではありません。保護者や学校の先生といった、身近なサポーターの力を借りることで、負担を軽減し、より良い結果につなげることができます。

- 役割分担と情報共有: 受験生本人は、基本的に勉強に集中すべきです。複雑な出願手続きやスケジュール管理、費用の準備などについては、保護者に協力を仰ぎ、チームとして受験に臨む意識を持つと良いでしょう。そのためにも、日頃から入試情報や自分の進捗状況、考えている出願戦略などを共有しておくことが大切です。

- 専門家のアドバイスを活用する: 高校の進路指導の先生や担任の先生は、長年の経験と膨大なデータを持っています。模試の結果やあなたの個性に基づいた客観的なアドバイスは、出願校を決定する上で非常に参考になります。悩みや不安があれば、一人で抱え込まず、積極的に相談しましょう。的確な第三者の視点を得ることで、自分では気づかなかった可能性や解決策が見つかることもあります。

過去問演習を計画的に進める

学力向上の総仕上げとして、過去問演習は欠かせません。

- 目的を意識する: 過去問を解く目的は、単に点数を取ることだけではありません。①出題傾向の把握、②時間配分の練習、③自分の弱点分野の発見という3つの目的を常に意識しましょう。

- 計画的な実施: 夏休み明けから少しずつ始め、共通テスト直前期には共通テストの過去問や予想問題、共通テスト後から国公立2次試験までは志望校の過去問、というように、時期に応じて取り組むべき内容を切り替えていきます。

- 「解き直し」こそが最も重要: 過去問演習で最も大切なのは、解いた後の復習(解き直し)です。 なぜ間違えたのか、どこで時間を使いすぎたのかを徹底的に分析し、同じミスを繰り返さないように対策を立てることが、実力を着実に向上させます。解きっぱなしにするのが最も非効率な学習法です。解説を熟読し、分からなければ先生に質問するなどして、一問一問を完璧に理解することが合格への近道です。

これらのポイントを意識して受験期間を過ごすことで、学力以外の部分で不利になることを防ぎ、持てる力を最大限に発揮できるはずです。

まとめ

2025年度の大学入試は、新学習指導要領の導入に伴う大きな変革期であり、受験生にとっては未知の要素が多く、不安を感じることもあるでしょう。大学入学共通テストでの新教科「情報」の追加や、国語・数学・地理歴史公民といった主要科目の再編は、これまでの受験対策の常識を覆すほどのインパクトを持っています。

しかし、変化の大きい年だからこそ、基本に立ち返ることが重要です。本記事で解説してきたように、大学入試を成功させるための核となる要素は、今も昔も変わりません。それは、「早期からの正確な情報収集」と「自分に合った計画的なスケジュール管理」です。

まずは、大学入試の1年間の大きな流れを把握することから始めましょう。いつ、何をすべきかという全体像が見えれば、漠然とした不安は具体的な目標へと変わります。

- 春から夏: 徹底した情報収集と自己分析を通じて、志望校を絞り込む。

- 秋から冬: 総合型・学校推薦型選抜が本格化。一般選抜組は応用力を磨く。

- 1月: 天王山である大学入学共通テストに全力を注ぎ、結果を冷静に分析する。

- 2月から3月: 国公立・私立の一般選抜に臨み、最後まで諦めずに走り抜く。

そして、成功の鍵を握るのが、自分だけの受験戦略を立て、それを実行に移すことです。

総合型選抜、学校推薦型選抜、一般選抜という3つの大きなルートから、自分の強みが最も活かせるのはどれか。共通テストの科目選択はどうするか。挑戦校、実力相応校、安全校をどのように組み合わせ、どのようなスケジュールで受験するか。

これらの戦略を立てる上で、信頼できる情報源(大学公式サイト、大学入試センターなど)を常に確認し、保護者や先生といったサポーターと密に連携することが不可欠です。

2025年度大学入試は、全ての受験生が同じスタートラインに立つ、新しい挑戦の年です。 これまでの前例にとらわれず、変化に柔軟に対応し、計画的に努力を積み重ねた受験生にこそ、道は開かれます。不安なのは皆同じです。この記事が、あなたの受験計画の一助となり、自信を持って未来への第一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。