大学受験、特に総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜において、合否を大きく左右する要素の一つが「自己PR」です。学力試験だけでは測れない、あなたの個性や潜在能力、そして大学への熱意を伝えるための重要な機会となります。しかし、多くの受験生が「何を書けばいいのか分からない」「どうすれば魅力的に伝わるのか」と悩んでいるのではないでしょうか。

この記事では、大学受験における自己PRの基本から、具体的な作成ステップ、評価される構成、アピールポイント別の例文まで、網羅的に解説します。自己PRの本質を理解し、あなただけの魅力を最大限に引き出すための方法を学びましょう。この記事を読めば、自信を持って自己PRを作成し、志望校合格への道を切り拓くことができるはずです。

目次

大学受験における自己PRとは?

大学受験の準備を進める中で、「自己PR」という言葉を耳にする機会は多いでしょう。しかし、その正確な意味や、なぜ大学側がそれを求めるのかを深く理解している受験生は意外と少ないかもしれません。自己PRは、単なる自己紹介ではなく、自分という「商品」を大学という「買い手」に売り込むためのプレゼンテーションです。ここでは、まず自己PRの基本的な概念と、自己紹介との違い、そしてどのような入試形式で特に重要になるのかを詳しく解説します。

自己紹介との違い

自己PRと自己紹介は、しばしば混同されがちですが、その目的と伝えるべき内容には明確な違いがあります。この違いを理解することが、効果的な自己PRを作成する第一歩です。

| 項目 | 自己紹介 (Self-introduction) | 自己PR (Self-promotion) |

|---|---|---|

| 目的 | 自分の基本情報を伝え、相手に知ってもらうこと | 自分の強みや価値を伝え、相手に「採用したい」と思わせること |

| 伝える内容 | 名前、所属、経歴、趣味などの客観的な事実 | 強み、スキル、実績、将来性、貢献意欲などの主観的な価値 |

| 視点 | 過去から現在までの自分(What I am) | 現在から未来の自分(What I can do) |

| 求められる姿勢 | 事実を正確に伝える客観性 | 自分の魅力を積極的にアピールする主体性 |

自己紹介は、「私はこういう人間です」という事実の伝達です。例えば、「〇〇高校に通う△△です。趣味は読書で、3年間バスケットボール部に所属していました」といった内容は自己紹介にあたります。これは、あなたに関する基本的な情報を相手に伝えるためのものであり、評価の対象というよりは、コミュニケーションのきっかけとなるものです。

一方、自己PRは、「私にはこのような強みがあり、貴学にこのように貢献できます」という価値の提案です。単にバスケットボール部に所属していたという事実を述べるだけでなく、そこでの経験を通じて何を学び、どのような能力を身につけたのかを具体的に語ります。例えば、「バスケットボール部で副キャプテンを務めた経験から、多様な意見を持つメンバーをまとめ、一つの目標に向かわせるリーダーシップを培いました。この経験で得た調整力は、貴学の〇〇学部でのグループワークや共同研究において、チームの成果を最大化するために必ず活かせると考えています」といった内容が自己PRです。

このように、自己PRでは、過去の経験を根拠として、自分の強み(長所や能力)を明らかにし、その強みが進学先の大学でどのように活かせるのか(貢献・将来性)までを論理的に結びつけて説明する必要があります。大学側は、自己PRを通じて、受験生の個性や潜在能力、学習意欲、そして何よりも「大学の教育方針や求める学生像(アドミッション・ポリシー)に合致しているか」を見極めようとしています。したがって、自己PRは合否に直結する極めて重要な評価項目なのです。

自己PRが求められる入試形式

自己PRは、すべての入試形式で求められるわけではありません。主に、学力試験だけでは評価しきれない受験生の多面的な能力や意欲を重視する入試で課されます。具体的には、以下のような入試形式で自己PRの提出や面接での口頭試問が行われます。

- 総合型選抜(旧AO入試)

総合型選抜は、出願者の能力・適性や学習に対する意欲、目的意識などを、書類審査や面接、小論文などによって多角的・総合的に評価する入試制度です。学力だけでなく、受験生の個性やポテンシャルを重視するため、自己PRは合否を判断する上で最も重要な要素の一つとなります。エントリーシートや志望理由書の中に自己PRを記述する欄が設けられていることがほとんどで、面接でも必ずと言っていいほど自己PRについて深く質問されます。大学側は、自己PRの内容から、受験生が大学のアドミッション・ポリシーをどれだけ理解し、それに合致した人物であるかを確認しようとします。 - 学校推薦型選抜(指定校推薦・公募推薦)

学校推薦型選抜は、出身高等学校長の推薦に基づき、調査書を主な資料として評価を行う入試制度です。調査書には学業成績(評定平均値)だけでなく、部活動や委員会活動、資格取得、ボランティア活動などの記録も記載されます。自己PRは、これらの調査書の記録だけでは伝わらない、あなたの人間性や具体的な取り組みのプロセス、そこから得た学びをアピールするための補足資料として機能します。特に公募推薦では、自己PR書や活動報告書の提出を求められることが多く、面接でもその内容について詳しく説明を求められます。高校時代の活動に主体的に取り組み、高い実績を上げた受験生にとっては、その努力を存分にアピールできる絶好の機会です。 - 一部の一般選抜

近年では、一般選抜においても、出願書類の一部として自己PRや活動報告書の提出を求める大学・学部が増加傾向にあります。これは、学力試験の点数だけでは測れない多面的な能力を持つ学生を確保したいという大学側の意図の表れです。特に、国際系や情報系、新しいタイプの学部などでは、主体性やコミュニケーション能力、課題解決能力といった非認知能力を評価するために、自己PRを課すケースが見られます。また、面接試験が課される場合にも、冒頭で「自己PRをしてください」と求められることが一般的です。

これらの入試形式を受験する可能性があるならば、早期から自己PRの準備を始めることが不可欠です。自己PRは、一朝一夕で完成するものではありません。じっくりと自己分析を行い、大学の研究を重ね、何度も推敲を繰り返すことで、初めて説得力のある、自分らしい自己PRが完成するのです。

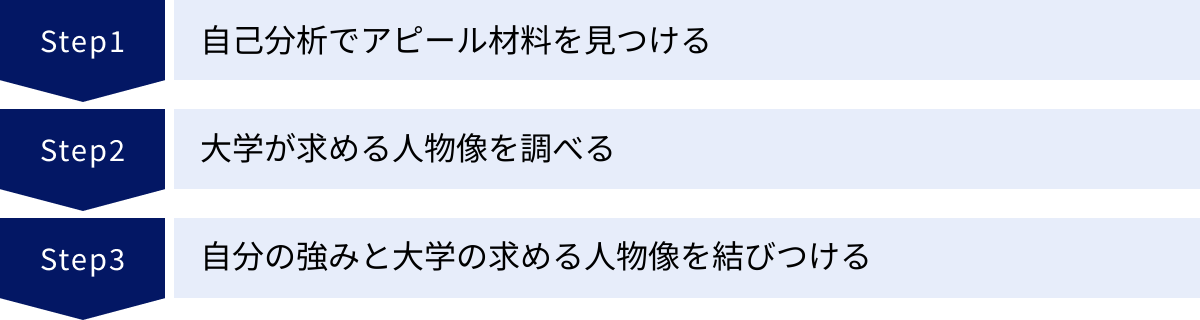

自己PR作成の3ステップ

説得力のある自己PRは、決して思いつきで書けるものではありません。戦略的かつ体系的なアプローチが必要です。ここでは、誰でも質の高い自己PRを作成できるようになるための、普遍的で効果的な「3つのステップ」を紹介します。このステップを一つひとつ丁寧に進めることで、あなたの魅力が最大限に伝わる、論理的で一貫性のある自己PRを完成させることができます。

① 自己分析でアピール材料を見つける

自己PR作成の出発点は、「自分を知る」ことです。自分の中にどのようなアピール材料(強みや個性)が眠っているのかを掘り起こす作業、それが自己分析です。どれだけ優れた文章力があっても、伝えるべき「中身」がなければ意味がありません。自己分析の深さが、自己PRの説得力を決定づけると言っても過言ではないでしょう。

過去の経験を振り返る

まずは、これまでの人生、特に高校生活を中心に、印象に残っている経験を時系列で書き出してみましょう。些細なことだと感じても構いません。頭に浮かんだものをすべてリストアップすることが重要です。

- 学習面での経験:得意科目、苦手科目を克服した経験、探究学習、レポート作成、ディベート、発表会など。

- 部活動での経験:日々の練習、大会やコンクール、キャプテンや部長などの役職、仲間との協力、困難を乗り越えた経験など。

- 学校行事での経験:文化祭、体育祭、合唱コンクール、修学旅行などでの役割や取り組み。

- 委員会活動・生徒会活動での経験:どのような役職で、どのような課題に取り組み、どう改善したか。

- 課外活動での経験:ボランティア活動、地域活動、短期留学、資格取得、コンテストへの応募、アルバイトなど。

- 個人的な興味・関心:読書、創作活動、プログラミング、特定の分野の深掘りなど。

これらの経験を書き出したら、それぞれの経験に対して「なぜそれに取り組んだのか(動機)」「どのような目標を立てたか(目標設定)」「どのような困難があったか(課題)」「どうやって乗り越えたか(工夫・行動)」「その結果どうなったか(成果)」「その経験から何を学んだか(学び・成長)」という視点で深掘りしていきます。

この作業には、「モチベーショングラフ」の作成が有効です。横軸に時間(中学入学〜現在)、縦軸にモチベーションの高低を取り、自分の感情の起伏を曲線で描きます。そして、曲線が大きく上下した点について、「なぜモチベーションが上がったのか」「なぜ下がったのか」その時の出来事や自分の感情を詳しく書き出します。この作業を通じて、自分が何にやりがいを感じ、どのような状況で力を発揮できるのか、といった価値観や強みの源泉が見えてきます。

アピールできる強みの例

自己分析を通じて見えてきた自分の特性を、アピールしやすい言葉に変換していく作業が必要です。以下に、大学受験の自己PRで有効な強みの例をカテゴリ別に示します。自己分析の結果と照らし合わせ、自分に最も当てはまるキーワードを見つけてみましょう。

| カテゴリ | 強みの例 |

|---|---|

| 目標達成・遂行力 | 継続力、粘り強さ、計画性、実行力、責任感、自己管理能力 |

| 思考力・課題解決力 | 分析力、論理的思考力、課題発見能力、課題解決能力、探究心、多角的視点 |

| 対人関係・チームワーク | 協調性、リーダーシップ、コミュニケーション能力、傾聴力、調整力、サポート力 |

| 主体性・創造性 | 主体性、行動力、チャレンジ精神、好奇心、独創性、柔軟性 |

これらのキーワードはあくまで一例です。大切なのは、これらの言葉をただ使うのではなく、その強みを裏付ける具体的なエピソードと結びつけることです。例えば、「私の強みはリーダーシップです」と述べるだけでは不十分です。「文化祭のクラス企画で、意見が対立するメンバーの間に入り、それぞれの意見の良い点を組み合わせた新しい提案をすることで、全員が納得する形で企画を成功に導いた」というように、具体的な行動を伴ったエピソードがあって初めて、その強みに説得力が生まれます。

② 大学が求める人物像(アドミッション・ポリシー)を調べる

自己分析で自分の強みが見つかったら、次はその強みをアピールする相手、つまり大学側がどのような学生を求めているのかを徹底的に調べるステップに移ります。これが、アドミッション・ポリシー(AP)の調査・分析です。アドミッション・ポリシーとは、「入学者受け入れの方針」のことで、大学や学部が「どのような学生に入学してほしいか」を明記した公式な文書です。

アドミッション・ポリシーは、通常、大学のウェブサイトや入学案内パンフレットの「大学紹介」「学部・学科紹介」といったセクションに記載されています。多くの場合、以下の3つの観点から構成されています。

- 求める知識・技能(Knowledge/Skills):入学前に身につけておいてほしい学力や技能。

- 求める思考力・判断力・表現力(Thinking/Judgment/Expression):物事を多角的に考え、自分の意見を論理的に表現する能力。

- 求める主体性・多様性・協働性(Initiative/Diversity/Collaboration):主体的に学び、多様な人々と協力して課題に取り組む姿勢。

これらの項目を熟読し、キーワードを抜き出すことが重要です。「国際的視野」「地域貢献」「課題探究能力」「コミュニケーション能力」「主体的な学び」など、大学・学部が特に重視している言葉に注目しましょう。

さらに、アドミッション・ポリシーだけでなく、学部長や学科長のメッセージ、カリキュラムの特色、研究室やゼミの紹介、卒業生の進路といった情報にも目を通すことで、より深く大学の教育理念や育成したい人材像を理解できます。オープンキャンパスや大学説明会に参加し、教員や在学生と直接話すことも、ウェブサイトだけでは得られない貴重な情報を得る絶好の機会です。

③ 自分の強みと大学の求める人物像を結びつける

最後のステップは、ステップ①で見つけた「自分の強み」と、ステップ②で理解した「大学が求める人物像」を論理的に結びつける作業です。これこそが、自己PRの核心部分となります。

具体的には、以下の手順で進めます。

- 共通項を見つける:自己分析で見つけた自分の強み(例:継続力、探究心)と、アドミッション・ポリシーのキーワード(例:主体的な学び、課題探究能力)の中から、合致するものや関連性の高いものを見つけ出します。

- エピソードを選ぶ:その共通項を最も効果的に証明できる、自己分析で掘り下げた具体的なエピソードを選びます。数ある経験の中から、最もアピールしたい強みと大学の求める人物像にフィットするエピソードを厳選することが重要です。

- 論理的なストーリーを構築する:「私には〇〇という強みがあります(結論)。なぜなら、△△という経験で、□□という課題に対し、☆☆のように行動し、結果として●●という成果を上げたからです(具体的なエピソード)。この経験から、私は▲▲ということを学びました(学び)。この〇〇という強みと▲▲という学びは、貴学の『(アドミッション・ポリシーのキーワード)』という理念に合致しており、入学後はこの強みを活かして、××という分野の学習や研究に貢献したいと考えています(貢献・将来性)」という一貫したストーリーを組み立てます。

この結びつけの作業がうまくいくと、あなたの自己PRは、単なる自慢話ではなく、「私は貴学が求める人材にふさわしい受験生です」という説得力のあるメッセージに変わります。大学側は、受験生が自分たちのことをよく理解し、明確な目的意識を持って志望してくれていると感じ、高く評価するでしょう。この3ステップを着実に実行することが、合格を勝ち取る自己PRへの最短ルートなのです。

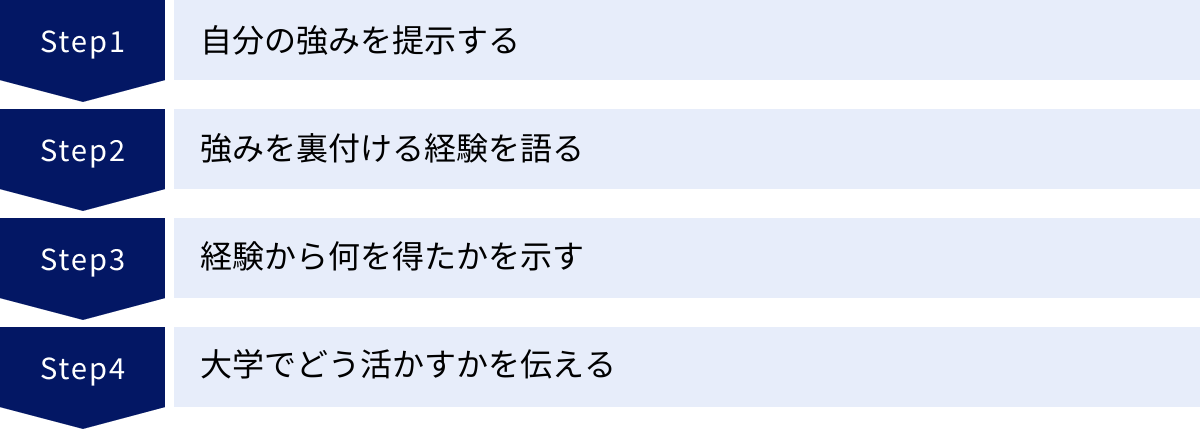

分かりやすい自己PRの基本的な構成(PREP法)

自己PRの内容を効果的に伝えるためには、論理的で分かりやすい構成が不可欠です。数ある文章構成モデルの中でも、特に説得力が求められるビジネスシーンやプレゼンテーションで広く用いられているのが「PREP法」です。このPREP法は、大学受験の自己PRにおいても非常に有効なフレームワークとなります。ここでは、PREP法の各要素を大学受験の自己PRに当てはめ、どのように構成すれば良いかを具体的に解説します。

PREP法とは、以下の4つの要素の頭文字を取ったものです。

- P (Point) = 結論:まず、最も伝えたい要点(自分の強み)を最初に述べる。

- R (Reason) = 理由:次に、その結論に至った理由(なぜその強みがあると言えるのか)を説明する。

- E (Example) = 具体例:理由を裏付けるための具体的なエピソードや経験を挙げる。

- P (Point) = 結論(再提示):最後に、改めて結論(強みを大学でどう活かすか)を述べ、締めくくる。

この構成を用いることで、聞き手(採点者)は話の全体像を最初に掴むことができ、その後の話も理解しやすくなります。論理的で一貫性のある印象を与え、あなたの主張の説得力を格段に高めることができます。

結論:自分の強みを提示する

(Point)

自己PRの冒頭では、まず「私の強みは〇〇です」と、最もアピールしたい長所を明確に、一文で言い切ります。ここを曖昧にしたり、長々と前置きを書いたりすると、採点者は「この受験生は何を伝えたいのだろう?」と疑問に感じてしまいます。最初に結論を提示することで、話のゴールを明確にし、採点者の関心を引きつける効果があります。

この「強み」は、自己分析のステップで見つけ出した、自分を最もよく表すキーワードを選びます。「リーダーシップ」「協調性」「継続力」「課題解決能力」「探究心」など、具体的で分かりやすい言葉を使いましょう。

【書き出しの例】

- 「私の強みは、目標達成のために粘り強く努力を続ける『継続力』です。」

- 「私は、多様な意見を持つメンバーをまとめ、目標達成に導く『調整型のリーダーシップ』に自信があります。」

- 「私の長所は、物事の本質を深く探究し、新たな知見を見出す『探究心』です。」

このように、キャッチーでありながらも、自分の特性を的確に表す言葉を選ぶことがポイントです。この一文が、これから続く自己PR全体の「タイトル」の役割を果たします。

具体的なエピソード:強みを裏付ける経験を語る

(Reason & Example)

次に、冒頭で提示した強みが、単なる自称ではないことを証明するための具体的なエピソードを記述します。PREP法における「Reason(理由)」と「Example(具体例)」にあたる、自己PRの核となる部分です。このエピソードの具体性と説得力が、自己PR全体の評価を大きく左右します。

エピソードを語る際は、以下の要素を盛り込むと、より状況が伝わりやすくなります。

- 状況 (Situation):いつ、どこで、誰と、どのような状況だったのか。背景を簡潔に説明します。(例:「高校2年生の時、所属する吹奏楽部でコンクール金賞を目指していました。」)

- 課題 (Task/Target):その状況で、どのような目標や課題があったのか。困難だった点を明確にします。(例:「しかし、私たちのパートは技術レベルにばらつきがあり、なかなか音が揃わないという課題を抱えていました。」)

- 行動 (Action):その課題に対して、あなたが具体的にどのように考え、行動したのか。ここが最も重要な部分です。自分の主体的な働きかけを詳細に記述します。(例:「そこで私は、毎日の朝練習に加えて、パートリーダーとして個々のメンバーに合わせた練習メニューを作成し、マンツーマンでの指導を行いました。また、週に一度パートミーティングを開き、各自の悩みを共有し、改善策を話し合う場を設けました。」)

- 結果 (Result):あなたの行動によって、状況がどのように変化し、どのような結果が得られたのか。可能であれば、具体的な数字や客観的な事実を交えて示します。(例:「その結果、パート全体の演奏技術が向上し、一体感が生まれました。そして、コンクールでは創部以来初となる県大会金賞を受賞することができました。」)

この「STARメソッド」と呼ばれるフレームワークを用いることで、エピソードが整理され、あなたの行動とその結果が論理的に結びつきます。単なる経験の羅列ではなく、あなたの強みが発揮されたプロセスを生き生きと描き出すことが重要です。

結果・学び:経験から何を得たかを示す

エピソードを語り終えたら、その経験を通じて何を学び、どのような気づきがあったのかを記述します。これは、あなたの内面的な成長を示す部分であり、自己PRに深みを与えるために欠かせません。経験した事実だけでなく、そこから何を抽出したかという「思考のプロセス」を大学側は見ています。

この学びは、冒頭で提示した強みと関連している必要があります。例えば、「継続力」を強みとしてアピールしたエピソードであれば、「この経験を通じて、日々の小さな努力の積み重ねが、やがて大きな成果に繋がるということ、そして、困難な状況でも諦めずに続けることの重要性を学びました」といった形でまとめます。

【学びの記述例】

- (リーダーシップのエピソードの後で)「この経験から、真のリーダーシップとは、単に指示を出すことではなく、一人ひとりの声に耳を傾け、全員が納得できる合意形成を目指すプロセスそのものであると学びました。」

- (探究心のエピソードの後で)「この探究活動を通して、先行研究を鵜呑みにせず、自ら仮説を立てて検証することの面白さと、一つの問いを多角的に考察する重要性を体感しました。」

この「学び」の部分をしっかり書くことで、あなたが経験を次に活かすことのできる、成長意欲の高い人物であることをアピールできます。

貢献・将来性:大学でどう活かすかを伝える

(Point)

最後に、自己PRの締めくくりとして、改めて自分の強みを再提示し、その強みと経験から得た学びを、大学入学後にどのように活かしていきたいのかを述べます。これは、大学への入学意欲と、将来のビジョンを示す非常に重要な部分です。

ここで重要なのは、アドミッション・ポリシーとの関連性を明確にすることです。大学が求める人物像と自分の強みが合致していることを示し、「だからこそ私は貴学で学びたいのです」という熱意を伝えます。

【締めくくりの例】

- 「この経験で培った『継続力』と『課題解決能力』は、高度な専門知識の習得が求められる貴学〇〇学部での学びに必ず活かせると確信しています。特に、△△教授のゼミで〇〇の研究に取り組む際、粘り強く実験と考察を重ねることで、新たな知見の発見に貢献したいです。」

- 「文化祭の企画で培った『調整型のリーダーシップ』は、『多様な人々と協働し、社会課題の解決に挑む』という貴学の理念を実践する上で、大きな力になると考えています。入学後は、グループワークやフィールドワークにおいて、チームの議論を活性化させ、成果を最大化する役割を担いたいです。」

このように、「自分の強み」→「大学での学びや活動」→「将来的な貢献」という流れで具体的に記述することで、あなたの自己PRは、過去の自慢話で終わることなく、未来への期待感を抱かせる力強いメッセージとなります。これが、PREP法を用いた、合格を引き寄せる自己PRの完成形です。

【例文10選】アピールポイント別・自己PRの書き方

ここでは、大学受験で効果的な10のアピールポイントを取り上げ、それぞれについてPREP法に沿った自己PRの例文を紹介します。各例文は、具体的なエピソードを交えながら、あなたの強みを効果的に伝えるための構成になっています。自分の経験と照らし合わせながら、自己PR作成の参考にしてください。

① リーダーシップ

【例文】

私の強みは、多様な意見を持つメンバーの力を引き出し、一つの目標に向かって集団を導く「サーバント・リーダーシップ」です。

この力が最も発揮されたのは、高校2年生の文化祭で、クラス演劇の脚本・演出を担当した経験です。当初、演劇のテーマを巡ってクラスの意見は二つに割れ、準備が停滞する危機に陥りました。私は、一方の意見を押し通すのではなく、双方の意見を持つ生徒一人ひとりから個別にヒアリングを行いました。その結果、対立の根底には「観客に楽しんでもらいたい」という共通の想いがあることに気づきました。そこで私は、両者の意見の良い部分を組み合わせた「観客参加型のミステリー劇」という新しいコンセプトを提案しました。具体的には、重要な役柄を希望者で分担し、それ以外の生徒には音響や照明、大道具など、各自の得意分野で活躍できる役割を割り振ることで、全員が主役になれる舞台作りを目指しました。

この取り組みの結果、クラスの一体感は高まり、準備は驚くほど円滑に進みました。文化祭当日の演劇は大成功を収め、来場者アンケートでは「最も楽しかったクラス企画」の1位に選ばれました。

この経験を通じて、真のリーダーとは、先頭に立って引っ張るだけでなく、メンバー一人ひとりの声に耳を傾け、個々の能力が最大限に発揮される環境を整える存在であると学びました。貴学の社会学部は、フィールドワークやグループディスカッションを重視しており、多様な背景を持つ人々と協働する機会が豊富にあると伺っています。このリーダーシップ能力を活かし、チーム内での建設的な議論を促進し、研究成果の質を高めることで、貴学の学びに貢献したいと考えています。

② 協調性

【例文】

私の長所は、異なる役割や考え方を持つ人々の間に立ち、円滑な人間関係を築きながら目標達成に貢献できる「協調性」です。

私は3年間、サッカー部に所属し、主にディフェンダーとしてプレーしてきました。チームが勝利するためには、得点を狙うフォワードと、失点を防ぐディフェンダーとの連携が不可欠です。しかし、練習試合で連敗が続いた時期、攻撃陣と守備陣の間で「なぜ点を取れないのか」「なぜ守れないのか」といった責任の押し付け合いが起こり、チームの雰囲気は悪化しました。私は、この状況を打開するため、両者の「橋渡し役」になることを決意しました。まず、守備陣の意見をまとめ、攻撃陣に対して「前線からの守備をもう少し早く始めてほしい」という具体的な要望を伝えました。逆に、攻撃陣からは「もっと早いタイミングで縦パスが欲しい」という意見を引き出し、守備陣にフィードバックしました。さらに、ポジションの垣根を越えた合同ミーティングを提案し、戦術について全員で意見を交わす場を設けました。

この取り組みにより、チーム内の相互理解が深まり、お互いを尊重し、助け合う雰囲気が生まれました。結果として、チームの連携は飛躍的に向上し、最後の高校総体では地区予選を突破し、県大会に出場するという目標を達成できました。

この経験から、一つの目標を達成するためには、個々の能力だけでなく、互いの立場を理解し、協力し合う姿勢がいかに重要であるかを学びました。貴学の「チーム基盤型学習」という教育方針に強く惹かれています。入学後は、この協調性を発揮し、様々な専門分野を学ぶ仲間たちと積極的に意見を交わし、互いの知識を組み合わせることで、複雑な社会課題に対する新しい解決策を見出すことに貢献できると確信しています。

③ 継続力・粘り強さ

【例文】

私の最大の強みは、一度決めた目標に対し、困難な状況でも諦めずに努力を続ける「継続力」と「粘り強さ」です。

私は、高校入学時に英検2級の取得を目標に掲げましたが、当初の語彙力は目標レベルに遠く及ばず、2年生の夏に受けた最初の試験では不合格となりました。周囲からは「もっと簡単な目標に切り替えてはどうか」という声もありましたが、私は諦めませんでした。不合格の原因を分析した結果、語彙力だけでなく、長文読解のスピードとリスニングの正確性に課題があると判断しました。そこで、具体的な学習計画を立て直しました。毎日、通学時間を利用して単語帳を10ページ進めること、週に3本、英語のニュース記事を時間を計って読むこと、そして夜寝る前に30分間、リスニング教材を聞くことを自分に課し、一日も欠かさず実行しました。特に、苦手なリスニングについては、シャドーイングを取り入れ、ネイティブの発音やイントネーションを徹底的に模倣する練習を続けました。

地道な努力を1年間続けた結果、3年生の夏の試験で英検2級に合格することができました。合格という結果以上に、自分で課題を発見し、計画を立て、それを粘り強く実行することで目標を達成できたという成功体験は、私にとって大きな自信となりました。

この経験を通じて、日々の小さな努力の積み重ねが、やがて大きな成果に繋がるということを確信しました。貴学の国際教養学部では、高度な語学力に加え、主体的な学習態度が求められると伺っています。私のこの「継続力」と「粘り強さ」は、膨大な文献の読解や、長期的な視点が必要とされる卒業論文の執筆において、必ずや大きな力になると信じています。貴学で4年間、弛まぬ努力を続け、専門知識を着実に身につけていきたいです。

④ 探究心・好奇心

【例文】

私の持ち味は、身の回りの事象に「なぜ?」という疑問を持ち、その本質を深く掘り下げて探究する強い「好奇心」と「探究心」です。

この探究心は、高校の「総合的な探究の時間」で「地域の伝統野菜の持続可能性」というテーマに取り組んだ際に最も発揮されました。私の地元には、古くから栽培されている在来種のナスがありますが、近年は生産農家が減少し、存続が危ぶまれています。私は、その原因を明らかにしたいと考え、文献調査だけでなく、実際に農家の方々への聞き取り調査を行いました。調査の結果、高齢化や後継者不足に加え、規格が不揃いで市場流通に乗せにくいという課題が浮かび上がりました。そこで私は、この伝統野菜の価値を再発見し、新たな需要を生み出すことができないかと考えました。地域のレストランと協力し、このナスを使った新メニューを開発してもらい、期間限定で提供する企画を立案・実行しました。さらに、SNSを活用してその魅力や歴史的背景を発信し、PR活動にも力を入れました。

企画は成功し、レストランには多くの客が訪れ、伝統野菜の知名度は向上しました。活動のまとめとして作成したレポートは、地域の農業振興に関するコンクールで優秀賞をいただくことができました。

この探究活動を通じて、表面的な問題だけでなく、その背後にある複雑な要因を多角的に分析することの重要性と、自ら行動を起こして課題解決に関わることの面白さを学びました。貴学の農学部では、食料問題や環境保全に関する先進的な研究が行われていると存じます。私のこの探究心を活かし、食料生産の現場が抱える課題について、科学的な視点と社会的な視点の両方から深く研究し、持続可能な農業の実現に貢献したいと考えています。

⑤ 課題解決能力

【例文】

私には、現状を冷静に分析し、課題の本質を見抜いた上で、効果的な解決策を立案・実行する「課題解決能力」があります。

私は、所属する写真部の部長を務めています。私が部長に就任した当初、部員数は多いものの、活動は低調で、コンテストへの応募者も数名に限られていました。私はこの状況を問題視し、部員全員に無記名アンケートを実施しました。その結果、「撮りたいテーマが見つからない」「自分の写真に自信がない」「機材の使い方がよく分からない」といった潜在的な悩みが多く存在することを突き止めました。これが活動停滞の根本原因であると分析した私は、三つの施策を実行しました。第一に、月ごとの撮影テーマを設定し、部員全員が作品作りに取り組むきっかけを作りました。第二に、週に一度、部員同士が作品を見せ合い、良い点や改善点を伝え合う「合評会」の時間を設けました。第三に、上級生が下級生にカメラの操作方法を教える「技術講習会」を定期的に開催しました。

これらの取り組みの結果、部員たちの制作意欲は大きく向上し、部内のコミュニケーションも活発になりました。半年後には、コンテストへの応募者数が以前の5倍以上に増加し、複数の部員が入賞を果たすまでになりました。

この経験から、課題を解決するためには、まず現状を客観的に把握し、根本原因を特定することが不可欠であると学びました。また、独りよがりな解決策ではなく、関係者のニーズに基づいたアプローチが重要であると実感しました。貴学の経営学部で学ぶマーケティングや組織論は、まさにこのような課題解決のプロセスを体系的に学ぶ学問だと理解しています。入学後は、この課題解決能力を土台として、専門的な知識を吸収し、将来は社会や企業が抱える複雑な課題を解決できる人材になりたいです。

⑥ 計画性

【例文】

私の強みは、目標から逆算して詳細な計画を立て、それを着実に実行していく「計画性」です。

この計画性は、大学受験の勉強において最も発揮されました。高校3年生の4月、私は志望校合格という最終目標を達成するために、まず現状の学力と目標とのギャップを科目ごとに分析しました。そして、入試本番までの約10ヶ月間を「基礎力養成期」「実践力向上期」「直前期」の3つの期間に分割し、それぞれの期間で達成すべき具体的な目標を設定しました。例えば、「基礎力養成期」である夏休み前までには、全教科の教科書レベルの知識を完璧にすることを目標とし、そのために各科目の問題集を3周するという月間計画を立てました。さらに、それを週間計画、1日の学習計画へと落とし込み、「毎日、数学を2時間、英語を1.5時間…」といった形で、日々のタスクを明確にしました。計画通りに進まない場合は、週末に予備の時間を設けて調整し、常に計画を修正しながら学習を進めました。

この徹底した計画管理の結果、私は学習のペースを維持し続け、模擬試験の成績も着実に向上させることができました。最終的には、すべての科目で目標としていた偏差値に到達し、自信を持って受験に臨む準備を整えることができました。

この経験を通じて、大きな目標を達成するためには、それを細分化し、具体的な行動計画に落とし込むことが極めて重要であると学びました。貴学の理工学部では、卒業研究をはじめ、長期にわたる緻密な実験計画やデータ分析が求められると伺っています。私のこの「計画性」は、研究を効率的かつ着実に進め、質の高い成果を出す上で必ず役立つと確信しています。貴学で、より高度で専門的な計画立案能力を身につけたいです。

⑦ 主体性・行動力

【例文】

私は、現状に満足せず、より良くするために何をすべきかを自ら考え、周囲を巻き込みながら実行に移す「主体性」と「行動力」を持っています。

私が通う高校では、昼休みに図書室を利用する生徒が少なく、閑散としていることが課題でした。読書好きの私は、この状況を非常にもったいないと感じ、「生徒が集まる魅力的な図書室」に変えたいと考えました。まず、図書委員会のメンバーに協力を仰ぎ、利用者が少ない原因について議論しました。その結果、「堅苦しい雰囲気」「読みたい本がどこにあるか分かりにくい」という意見が多く挙がりました。そこで私は、二つの改善策を提案し、実行のリーダーシップを取りました。一つ目は、季節ごとのテーマ展示コーナーの設置です。「夏に読みたい冒険小説」「歴史上の人物を知る」といったテーマで本を集め、手作りのポップで紹介することで、本との出会いを演出しました。二つ目は、生徒からのおすすめ本を募集し、その書評を掲示する「ブックレビュー・ボード」の設置です。これにより、生徒同士の交流が生まれ、図書室が活性化すると考えました。

この活動を半年間続けた結果、図書室の1日あたりの平均利用者数は、活動開始前の2倍以上に増加しました。生徒たちからは「図書室に来るのが楽しみになった」という声が多く聞かれるようになり、大きな達成感を得ました。

この経験から、誰かの指示を待つのではなく、自らが問題意識を持って行動を起こすことで、状況を大きく変えられることを学びました。貴学が掲げる「自律した学習者の育成」という教育目標に強く共感しています。入学後は、授業を受けるだけでなく、興味を持ったテーマについて自主的な研究会を立ち上げるなど、この主体性と行動力を存分に発揮し、仲間と共に学びを深めていきたいと考えています。

⑧ コミュニケーション能力

【例文】

私の長所は、相手の意図を正確に汲み取り、自分の考えを分かりやすく伝えることで、相互理解を深める「コミュニケーション能力」です。

この能力は、地域の国際交流センターで、外国人観光客向けのボランティアガイドとして活動した際に培われました。私が担当したのは、英語圏からの観光客に、地元の神社の歴史や文化を説明するという役割でした。当初は、用意した原稿を一方的に話すだけになりがちで、相手の反応が薄いことが悩みでした。そこで私は、単に情報を伝えるのではなく、「対話」を重視するスタイルに変えました。説明の合間に「あなたの国では、このような場所はありますか?」といった質問を投げかけたり、相手が何に興味を持っているのかを表情や視線から読み取り、その部分の説明を厚くしたりする工夫を凝らしました。ある時、日本のアニメがきっかけで来日したというアメリカ人の学生を担当した際には、神社の建築様式がアニメの背景に影響を与えている可能性について話したところ、非常に喜んでもらえました。

このような対話中心のガイドを心がけた結果、ツアー終了後には多くの観光客から「ただ見るだけよりもずっと楽しかった」「日本の文化への理解が深まった」という感謝の言葉をいただけるようになりました。

この活動を通して、真のコミュニケーションとは、言葉の流暢さだけでなく、相手への関心と理解しようとする姿勢が土台にあると実感しました。貴学の文化人類学部では、異文化理解が重要なテーマであり、現地での調査活動も多いと伺っています。私のコミュニケーション能力を活かし、調査対象となる人々と信頼関係を築き、その文化の深層にある価値観を丁寧に引き出すことで、質の高い研究に繋げられると信じています。

⑨ 学業への意欲

【例文】

私は、特定の学問分野に対する純粋な知的好奇心と、その知識を社会に役立てたいという強い「学業への意欲」を持っています。

私が情報科学という分野に強い関心を抱いたきっかけは、高校の授業でプログラミングの基礎を学んだことでした。最初は単なる記号の羅列にしか見えなかったコードが、論理的な思考を重ねることで、意図した通りにコンピュータを動かす力を持つことに衝撃を受けました。それ以来、私は独学でPythonの学習を始め、データ分析や簡易的なアプリケーション開発に取り組んできました。特に、オープンデータとして公開されている地域の人口動態データを分析し、将来の人口推移を予測するシミュレーションプログラムを作成した際には、情報科学が社会問題を可視化し、解決の糸口を見つけるための強力なツールとなり得ることを実感しました。この経験から、情報科学の専門知識を体系的に学び、その技術を社会貢献のために活用したいという思いが強くなりました。

貴学の情報科学部は、AIやデータサイエンスの分野で国内トップクラスの研究実績を誇り、特に私が関心を持つ〇〇教授の「社会シミュレーション」に関する研究室は、私の目標を追求する上で最高の環境であると考えています。

これまでの独学で培った基礎知識と、何よりもこの分野を探究したいという強い学習意欲を武器に、貴学の高度なカリキュラムにも主体的に食らいついていけると確信しています。入学後は、1年次から専門科目を積極的に履修し、早期に研究室に所属することも視野に入れています。4年間の学びを通して、情報技術で社会課題を解決できる研究者・技術者になるという夢を実現したいです。

⑩ チャレンジ精神

【例文】

私の信条は、失敗を恐れずに未知の領域に挑戦し、その過程から学び成長することであり、この「チャレンジ精神」が私の最大の強みです。

高校1年生の時、私は英語に苦手意識がありましたが、自分を変えたいという一心で、学校が主催する2週間のオーストラリア短期留学プログラムへの参加を決意しました。周囲からは「もっと英語が得意になってからの方が良いのでは」と心配されましたが、私は敢えて困難な環境に身を置くことを選びました。案の定、現地ではホストファミリーや現地の高校生の会話がほとんど聞き取れず、自分の意見を伝えられないもどかしさから、最初の数日間は部屋に閉じこもりがちになりました。しかし、「このままでは何のために来たのか分からない」と奮起し、一つの挑戦を始めました。それは、毎日最低3人、自分から知らない人に話しかけるという目標です。最初は拙い単語とジェスチャーだけでしたが、身振り手振りを交え、辞書アプリを片手に必死でコミュニケーションを図りました。

失敗も数多く経験しましたが、私が諦めずに話しかけ続けると、相手も根気強く耳を傾けてくれることに気づきました。2週間後、流暢に話せるようになったわけではありませんが、物怖じせずに英語で対話しようとする姿勢が身につき、何よりも「伝わった」時の喜びを知ることができました。

この挑戦を通じて、完璧でなくても、まず一歩を踏み出す勇気が成長に繋がることを学びました。また、失敗は終わりではなく、次への改善点を見つけるための貴重なデータであると捉えられるようになりました。貴学は、学生の自主的な海外留学や、学際的な分野への挑戦を積極的に支援するプログラムが充実している点に魅力を感じています。私のこのチャレンジ精神を活かし、専門分野の学習に留まらず、分野横断的なゼミや海外インターンシップにも積極的に参加し、自身の可能性を最大限に広げていきたいです。

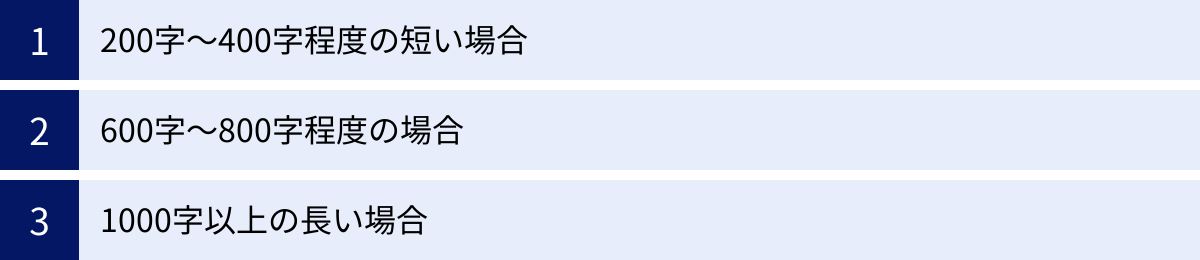

文字数別の書き方のコツ

大学から指定される自己PRの文字数は、200字程度の短いものから1000字を超える長いものまで様々です。文字数に応じて、内容の盛り込み方や構成のバランスを調整する必要があります。ここでは、文字数別の書き方のポイントを解説します。

200字~400字程度の短い場合

短い文字数で自己PRを作成する場合、要点をいかに簡潔に、かつインパクトを持って伝えるかが鍵となります。冗長な表現は一切許されないため、情報の取捨選択が非常に重要です。

【構成のポイント】

この文字数では、PREP法の「P(結論)」「E(具体例の要約)」「P(貢献)」の3つの要素に絞り込むのが効果的です。

- 結論 (Point):まず「私の強みは〇〇です」と1文で明確に提示します。ここに変更はありません。

- 具体例の要約 (Example):エピソードを詳細に語る余裕はないため、「〇〇という経験で、△△という課題を□□という行動で解決し、☆☆という結果を出しました」というように、エピソードの骨子だけを1〜2文で凝縮して記述します。STARメソッド(状況、課題、行動、結果)の要素を簡潔に盛り込むことを意識しましょう。背景説明や感情の機微は大胆にカットします。

- 貢献 (Point):最後に、「この強みを活かして、貴学で〇〇に貢献したいです」と、入学後の意欲を1文で簡潔に述べます。アドミッション・ポリシーのキーワードを効果的に使うと、短くても熱意が伝わります。

【例文:継続力(約250字)】

私の強みは、目標達成のために粘り強く努力を続ける「継続力」です。高校時代、英検2級合格を目標にしましたが、一度不合格になりました。原因を自己分析し、苦手な長文読解とリスニングに特化した学習計画を立て、1年間毎日欠かさず実行しました。その結果、2度目の挑戦で合格を勝ち取ることができました。この経験で培った継続力は、高度な専門知識の習得が求められる貴学法学部での学びに必ず活かせると確信しています。粘り強く学び、将来は社会に貢献できる人材を目指します。

【避けるべきこと】

- 複数の強みを盛り込もうとすること。一つに絞りましょう。

- 抽象的な表現。「頑張りました」「努力しました」ではなく、何をしたかを具体的に書きましょう。

- 時候の挨拶などの不要な前置き。

600字~800字程度の場合

この文字数は、大学受験の自己PRで最も標準的な長さです。PREP法の4要素(Point, Reason, Example, Point)をバランス良く盛り込むことができます。エピソードに具体性を持たせ、あなたの人間性や思考プロセスを伝えるのに十分なスペースがあります。

【構成のポイント】

基本的な構成は「【例文10選】」で紹介した形と同じです。

- 結論 (Point):強みを1文で提示します。

- 理由・具体例 (Reason & Example):自己PRの中核部分です。STARメソッド(状況、課題、行動、結果)を意識して、エピソードを具体的に記述します。特に「行動(Action)」の部分に文字数を割き、あなたがどのように考え、工夫し、主体的に動いたのかを生き生きと描写しましょう。課題の困難さや、あなたの試行錯誤のプロセスを入れると、物語に深みが出ます。

- 学び (Learning):エピソードから何を得たのか、内面的な成長を1〜2文で加えます。これにより、単なる経験談で終わるのを防ぎます。

- 貢献・将来性 (Point):大学で何を学びたいのか、自分の強みをどう活かしたいのかを具体的に述べます。大学の研究内容やカリキュラムに触れることで、入学意欲の強さを示しましょう。

文字数に余裕があれば、エピソードの冒頭で課題の深刻さを少し詳しく説明したり、結果の部分で具体的な数値や周囲からの評価を加えたりすると、より説得力が増します。

1000字以上の長い場合

1000字以上の自己PRは、あなたという人間を多角的に、そして深くアピールする絶好の機会です。単一のエピソードを深掘りするだけでなく、複数のエピソードを関連付けたり、自分の価値観や将来のビジョンについて詳述したりすることが求められます。

【構成のポイント】

基本的なPREP法の構成は維持しつつ、各パートを重層的にしていきます。

- 導入・結論 (Point):まず強みを提示します。それに加えて、その強みが形成された背景や、自分の人生観に触れるなど、少し長めの導入で読み手引き込むことも有効です。

- 具体例の深掘り・複数提示 (Reason & Example):

- 一つのエピソードを徹底的に深掘りする: 600〜800字のパターンよりもさらに詳細に、課題の背景、あなたの内面的な葛藤、試行錯誤の具体的なプロセス、周囲との関わり、失敗とそれをどう乗り越えたか、などを盛り込みます。あなたの思考の深さや人間的な魅力を伝えることができます。

- 複数のエピソードを関連付ける: アピールしたい強みを証明するために、主となるエピソード(例:部活動)に加え、それを補強する別のエピソード(例:探究学習やボランティア活動)を簡潔に紹介する方法です。「この〇〇という強みは、部活動だけでなく、△△という探究学習の場面でも発揮されました」といった形で繋げることで、その強みが一過性のものではなく、あなたに定着した能力であることを証明できます。

- 学びと自己分析 (Learning & Analysis):経験からの学びを詳述します。なぜそのように学んだのか、その学びが自分の価値観にどう影響を与えたのか、といった自己分析の結果まで踏み込んで記述すると、知的な成熟度を示すことができます。

- 貢献・将来性の具体化 (Point):大学で何をしたいのかを、より具体的に、熱意を込めて書きます。大学のカリキュラム、特定の授業名、教員の研究内容などを挙げ、それらと自分の興味・関心、将来の目標がどのように結びついているのかを論理的に説明します。大学卒業後のキャリアプランまで見据えたビジョンを示すと、目的意識の高さが伝わります。

長い自己PRは、構成が散漫になりがちです。常に「冒頭で提示した強みを証明する」という軸を忘れず、一貫性のあるストーリーを意識することが成功の鍵です。

さらに評価される自己PRにするためのポイント

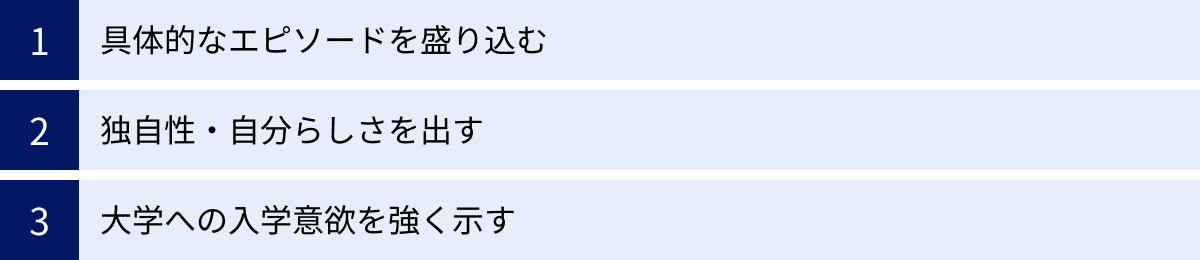

基本的な構成と書き方をマスターした上で、他の受験生と差をつけ、採点者により強い印象を残すためには、いくつかの工夫が必要です。ここでは、あなたの自己PRをワンランク上のものにするための3つの重要なポイントを解説します。

具体的なエピソードを盛り込む

自己PRにおいて、「具体性」は説得力の源泉です。抽象的な言葉の羅列では、あなたの本当の魅力は伝わりません。「頑張った」「努力した」「成長できた」といった言葉を使うだけでは不十分です。その代わりに、誰が読んでもその情景が目に浮かぶような、具体的なエピソードを盛り込みましょう。

具体性を高めるためには、以下の要素を意識すると効果的です。

- 固有名詞を使う:ただし、特定の企業名や個人名は避けるルールがあるため、注意が必要です。例えば、「あるコンテストで」と書くよりも、「〇〇県主催の地域活性化アイデアコンテストで」と書く方がリアリティが増します。部活動名、委員会名、探究学習のテーマ名などは積極的に使いましょう。

- 数字を入れる:「多くの部員が参加した」ではなく「部員30人中25人が参加した」、「成績が上がった」ではなく「模擬試験の偏差値が10ポイント上がった」、「毎日練習した」ではなく「毎日2時間、週末は4時間の練習を1年間続けた」というように、具体的な数字は客観性と信頼性を高めます。

- 会話や心情を描写する:エピソードの中で、仲間と交わした言葉や、自分が感じた悔しさ、喜びといった感情を少し加えることで、物語に臨場感が生まれます。「『君のおかげでチームがまとまったよ』とキャプテンに言われた時、これまでの苦労が報われた気がしました」のような一文は、あなたの人間性を伝え、読み手の共感を呼びます。

- 五感を活用した描写:例えば、文化祭の準備の様子を描写する際に、「ペンキの匂いが充満する教室で、夜遅くまで作業を続けた」といった表現を加えることで、その場の空気感まで伝わります。

これらの要素を効果的に使うことで、あなたの経験は単なる事実の報告から、あなただけが語れるユニークなストーリーへと昇華します。

独自性・自分らしさを出す

大学は、マニュアル通りに書かれたような没個性的な自己PRではなく、あなた自身の言葉で語られた、あなただけの物語を求めています。他の受験生との差別化を図り、「この学生に会ってみたい」と思わせるためには、独自性、つまり「自分らしさ」を出すことが不可欠です。

自分らしさを出すためのヒントは以下の通りです。

- ありきたりな強みを自分流に言い換える:「リーダーシップ」を「調整型のリーダーシップ」や「サーバント・リーダーシップ」と言い換えたり、「コミュニケーション能力」を「異なる文化を持つ人との対話力」と表現したりするなど、自分の経験に即した具体的な言葉に変換してみましょう。これにより、あなたの強みがよりシャープな印象になります。

- 失敗談や弱みから話を始める:成功体験だけでなく、失敗から何を学んだか、自分の弱みをどう克服しようと努力したかを語ることは、非常に人間味あふれるアピールになります。例えば、「私は元々、人前で話すのが苦手でした。しかし、その弱みを克服するため、生徒会に立候補し…」といった導入は、あなたの誠実さや成長意欲を強く印象付けます。完璧な人間をアピールするのではなく、課題に向き合い、乗り越えようとする姿勢が評価されるのです。

- 独自の視点や問題意識を示す:例えば、「環境問題」という大きなテーマでも、「身近な食品ロス問題に着目し、学校給食の残飯を減らすためのキャンペーンを企画した」というように、自分ならではの切り口や問題意識を示すことで、他者とは違う視点を持つユニークな人材であることをアピールできます。当たり前のことを語るのではなく、あなたが見つけた「問い」を提示することが重要です。

自分らしさとは、奇をてらうことではありません。自分の経験と真摯に向き合い、そこから得た自分だけの気づきや学びを、自分の言葉で素直に表現することなのです。

大学への入学意欲を強く示す

自己PRは、自分の強みをアピールする場であると同時に、その大学で学びたいという熱意を伝える場でもあります。どれだけ優れた能力を持っていても、「なぜこの大学でなければならないのか」が明確でなければ、採点者の心には響きません。

入学意欲を強く示すためには、徹底した大学研究が前提となります。その上で、以下の点を自己PRに盛り込みましょう。

- アドミッション・ポリシーとの接続を明確にする:「分かりやすい自己PRの基本的な構成」でも触れましたが、自己PRの締めくくりで、「私の〇〇という強みは、貴学の△△という理念に合致しています」と明確に述べることは非常に効果的です。これは、あなたが大学の教育方針を深く理解していることの証となります。

- 教員名や研究室名、授業名を挙げる:「貴学の〇〇という分野に興味があります」というレベルに留まらず、「〇〇学部の△△教授がご専門とされている□□という研究に強い関心を抱いており、先生のゼミで〇〇について深く学びたいと考えています」というように、具体名まで挙げることで、あなたの志望度の高さと本気度が伝わります。ただし、これを行うには、大学のウェブサイトやシラバスを読み込み、正確な情報を把握しておく必要があります。

- 入学後の具体的な学びのプランを示す:「入学後は、1年次から〇〇関連の科目を履修し、基礎を固めます。2年次には△△という留学プログラムに参加し、国際的な視野を養いたいです。そして、3年次からは□□研究室に所属し…」というように、大学のカリキュラムを理解した上で、自分自身の4年間の学習計画を具体的に示すと、目的意識の高さが際立ちます。

「誰にでも当てはまること」ではなく、「あなたと、その大学だからこそ生まれる物語」を語ること。これが、採点者の心を動かし、合格を引き寄せるための最後の決め手となるのです。

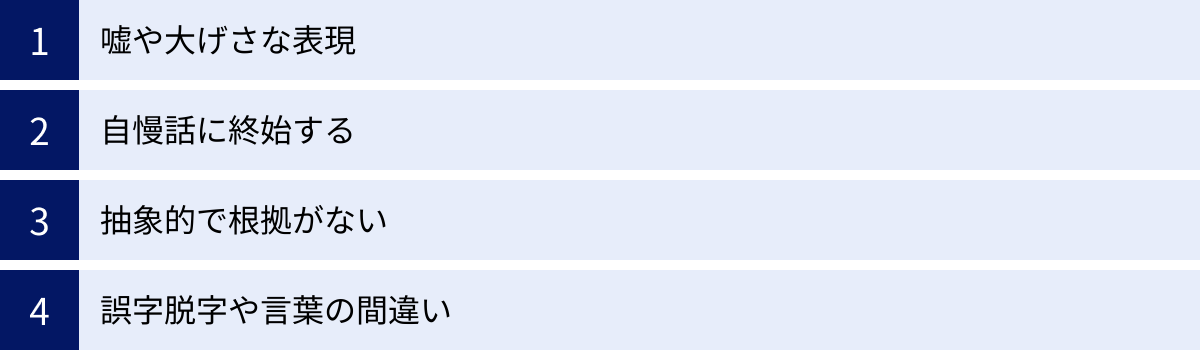

これは避けたい!自己PRのNG例

自己PRで評価を高めようとするあまり、かえってマイナスの印象を与えてしまうケースも少なくありません。ここでは、多くの受験生が陥りがちな、避けるべきNG例を4つ紹介します。これらのポイントを意識して、自分の自己PRに問題がないかチェックしてみましょう。

嘘や大げさな表現

自分を良く見せたいという気持ちから、事実を捻じ曲げたり、実績を過度に誇張したりすることは絶対に避けなければなりません。例えば、経験していない役職を名乗る、受賞歴を偽る、スコアを水増しするといった行為は「虚偽記載」にあたり、発覚した場合には合格が取り消される可能性もある重大な違反です。

また、明確な嘘でなくても、「世界を変えたい」といったスケールの大きすぎる表現や、「革命的なアイデアを思いついた」といった過剰な自己評価は、高校生の段階では現実味に欠け、かえって信頼性を損ないます。面接では、提出書類の内容について深く掘り下げられます。その際に、エピソードの細部について質問されても、自信を持って具体的に答えられることが重要です。背伸びをしすぎず、等身大の自分の経験を誠実に語ることが、結果的に最も高い評価に繋がります。自分の経験に自信を持ち、事実に基づいて語ることを徹底しましょう。

自慢話に終始する

自己PRは自分の強みをアピールする場ですが、それが単なる「自慢話」になってしまってはいけません。自慢話と評価される自己PRの違いは、「他者への配慮」と「学びの視点」の有無にあります。

【NG例:自慢話】

「私はサッカー部のエースストライカーで、私が点を取ったおかげでチームは県大会に行けました。私の決定力がなければ、チームは勝てなかったでしょう。」

この文章は、自分の功績ばかりを強調しており、チームメイトへの感謝や、その経験を通じて何を学んだのかという視点が欠けています。これでは、採点者に「自己中心的」「協調性がない」という印象を与えかねません。

【OK例:評価されるアピール】

「サッカー部でストライカーを務め、チームの得点源として県大会出場に貢献しました。私がゴールを決められたのは、的確なパスをくれるMFや、体を張ってボールを奪ってくれるDFなど、仲間たちの支えがあったからです。この経験から、個人の力だけでなく、チーム全体の連携の重要性を学びました。」

このように、自分の成果が周囲の協力のおかげであることを述べ、その経験から得た学びや成長に焦点を当てることで、謙虚さと客観性を備えた、好感の持てるアピールになります。常に「独りよがりになっていないか」という視点で、文章を見直すことが大切です。

抽象的で根拠がない

「私の強みはコミュニケーション能力です。誰とでも仲良くなれます。」

「私はリーダーシップがあります。みんなをまとめました。」

「私は努力家です。一生懸命頑張りました。」

このような自己PRは、主張(強み)に対して、それを裏付ける具体的な根拠(エピソード)が全く示されていません。これでは、採点者はあなたの強みが本物であるかどうかを判断できず、説得力はゼロに等しくなります。「【さらに評価される自己PRにするためのポイント】」でも述べた通り、自己PRの説得力はエピソードの具体性によって決まります。

なぜコミュニケーション能力があると言えるのか、具体的にどのような場面で、どのように「みんなをまとめた」のか、何を「一生懸命頑張った」のか。あなたの主張の一つひとつに、「なぜなら〜」と続く具体的なエピソードをセットで用意することを常に意識してください。根拠のないアピールは、ただの思い込みだと判断されてしまう危険性があります。

誤字脱字や言葉の間違い

自己PRの内容がどれだけ素晴らしくても、誤字脱字や文法的な間違いが多いと、それだけで評価は大きく下がってしまいます。「注意力が散漫」「基本的な国語力がない」「大学への志望度が低い」といったネガティブな印象を与えかねません。特に、志望する大学や学部の名前を間違えるといったミスは、論外です。

文章を書き終えたら、必ず何度も読み返し、声に出して読んでみることをお勧めします。声に出して読むと、黙読では気づかなかった不自然な言い回しやリズムの悪い部分を発見しやすくなります。

さらに、自分一人でチェックするだけでなく、学校の先生や塾の講師、家族など、第三者に読んでもらうことが非常に重要です。客観的な視点から、誤字脱字の指摘はもちろん、分かりにくい部分や論理の飛躍がないかといった点についてもアドバイスをもらいましょう。提出する前には、万全のチェック体制で臨むことが、最低限のマナーです。

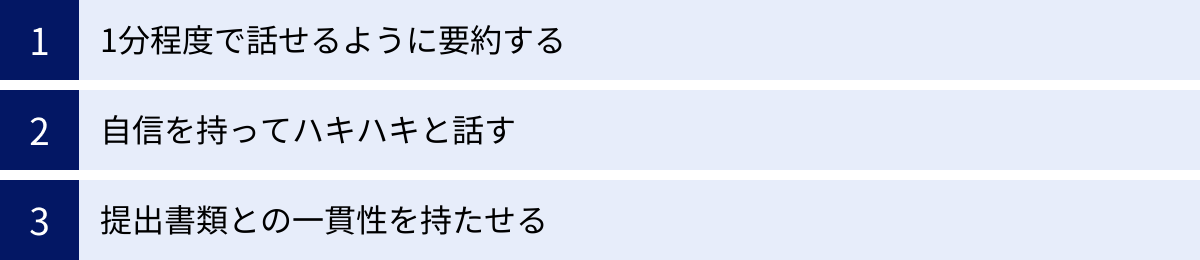

面接で自己PRを伝えるときのコツ

総合型選抜や学校推薦型選抜では、書類審査に続いて面接が課されることがほとんどです。面接の場では、提出した自己PR書の内容に基づいて、口頭で自己PRを求められます。書き言葉と話し言葉は異なります。ここでは、面接で自己PRを効果的に伝えるための3つのコツを紹介します。

1分程度で話せるように要約する

面接で「自己PRをしてください」と求められた場合、与えられる時間は1分程度であることが一般的です。提出した自己PR書が800字や1000字であっても、それをそのまま読み上げる時間はありません。事前に、1分間で話せる長さ(約300字〜400字)に要約したバージョンを準備しておく必要があります。

要約する際のポイントは、「【文字数別の書き方のコツ】」で解説した短い場合の書き方と共通しています。

- 結論(強み)を最初に言う: 「私の強みは〇〇です。」

- エピソードの要点を話す: 最も伝えたいエピソードの核心部分(課題・行動・結果)を簡潔に述べます。詳細な描写は省き、自分の主体的な行動が伝わるようにします。

- 大学への貢献・意欲で締めくくる: 「この強みを活かして、貴学で〇〇に貢献したいです。」

この要約した自己PRを、実際に声に出して何度も練習しましょう。時間を計りながら、1分以内に収まるように内容を調整します。ただ暗記した文章を棒読みするのではなく、キーワードを覚えるようにして、自分の言葉で自然に話せるようになるまで練習を重ねることが理想です。スムーズに話せる自信が、本番での落ち着きに繋がります。

自信を持ってハキハキと話す

面接官は、話の内容だけでなく、あなたの話し方や態度、表情といった非言語的な部分も注意深く見ています。どれだけ素晴らしい内容を話していても、下を向いてボソボソと話していては、自信のなさが伝わり、説得力が半減してしまいます。

以下の点を意識して、自信のある印象を与えましょう。

- 姿勢を正す: 背筋を伸ばし、胸を張って座ります。良い姿勢は、自信があるように見えるだけでなく、声も出しやすくなります。

- 面接官の目を見る: 複数の面接官がいる場合は、一人だけを見るのではなく、順番に視線を配りながら話すと、コミュニケーションを取ろうとする意欲が伝わります。目が合ってしまうと緊張するという人は、相手の鼻や眉間のあたりを見るようにすると良いでしょう。

- ハキハキとした声で話す: 緊張すると早口になりがちです。意識的に少しゆっくり、そして普段よりも少し大きめの声で話すことを心がけましょう。語尾が消え入るようにならないよう、一文一文をはっきりと最後まで言い切ることが重要です。

- 明るい表情を心がける: ずっと笑顔でいる必要はありませんが、口角を少し上げることを意識するだけで、表情は明るくなります。入室時や自己PRの冒頭・結びなど、ポイントで自然な笑顔を見せられると、好印象に繋がります。

自信は、十分な準備から生まれます。何度も練習を重ね、「これだけやったのだから大丈夫」という気持ちで本番に臨みましょう。

提出書類との一貫性を持たせる

面接での自己PRは、事前に提出した自己PR書や志望理由書、活動報告書といった書類の内容と一貫性があることが大前提です。面接官は、手元の書類を見ながらあなたの話を聞いています。書類でアピールした強みと、面接で話す強みが全く異なっていたり、エピソードの細部が食い違っていたりすると、「どちらが本当なのか」「その場しのぎで言っているのではないか」と不信感を持たれてしまいます。

面接の前には、自分が提出したすべての書類を必ず完璧に読み返し、内容を頭に入れておきましょう。面接は、書類に書いた内容を、あなたの口から直接、より詳しく、より熱意を込めて伝える場だと考えてください。

また、面接官はあなたの自己PRを聞いた後、必ず深掘りの質問をしてきます。「その時、なぜそうしようと思ったのですか?」「一番大変だったことは何ですか?」「もし失敗していたら、どうしていましたか?」といった質問です。これらの質問にスムーズに答えるためにも、書類に書いたエピソードの背景や、その時の自分の思考プロセス、感情の動きなどを、自分の中で整理し、いつでも説明できるように準備しておくことが不可欠です。書類と面接での発言に一貫性があり、さらに深掘りの質問にも具体的に答えられれば、あなたの自己PRの信頼性は格段に高まります。

まとめ:自分だけの自己PRで大学受験を突破しよう

この記事では、大学受験における自己PRの重要性から、具体的な作成ステップ、評価される構成、アピールポイント別の例文、そして面接での伝え方のコツまで、幅広く解説してきました。

自己PR作成の道のりは、まず「自己分析」で自分だけの強みという原石を見つけることから始まります。次に、志望大学の「アドミッション・ポリシー」を深く理解し、その原石を大学が求める形に磨き上げます。そして、その魅力を最大限に伝えるための論理的な構成、「PREP法」という型にはめて、説得力のある文章を構築します。

大切なのは、誰かの真似ではない、あなた自身の経験に基づいた、あなただけのストーリーを語ることです。成功体験だけでなく、失敗から学んだこと、困難を乗り越えた経験も、あなたの人間的な魅力を伝える貴重な材料となります。

説得力のある自己PRは、一朝一夕には完成しません。何度も自分と向き合い、文章を書き直し、第三者の意見も取り入れながら、少しずつ磨き上げていくものです。このプロセス自体が、大学での学びに繋がる貴重な経験となります。

今回紹介した方法論と例文を参考に、ぜひあなたにしか書けない、熱意あふれる自己PRを作成してください。自分だけの武器を手に、自信を持って大学受験に挑み、志望校合格を勝ち取ることを心から応援しています。