大学受験は、多くの受験生にとって人生の大きな岐路となる一大イベントです。特に国公立大学を目指す場合、一般選抜は「前期日程」「中期日程」「後期日程」という複数の機会に分けて実施されます。中でも「後期日程」は、前期・中期で思うような結果が得られなかった受験生にとって、最後の望みを託す重要な試験です。

しかし、後期日程は募集人数が少なく、試験形式も多様であるため、その実態や対策方法について詳しく知らない受験生も少なくありません。「後期日程ってそもそも何?」「前期と何が違うの?」「どうすれば合格の可能性を高められるの?」といった疑問や不安を抱えている方も多いでしょう。

この記事では、大学受験における後期日程の全体像を徹底的に解説します。前期・中期日程との違いから、受験するメリット・デメリット、合格しやすい大学の探し方、出願時の注意点、そして合格を勝ち取るための具体的な対策まで、網羅的に掘り下げていきます。最後まで諦めずに志望校合格を目指す全ての受験生にとって、この記事が確かな道しるべとなるはずです。

目次

大学受験の後期日程とは?

大学受験を控えた高校生やその保護者の方々にとって、「後期日程」という言葉は耳にしたことがあっても、その正確な意味や位置づけを理解している方は意外と少ないかもしれません。まずは、国公立大学入試の根幹をなす制度から解き明かし、後期日程がどのような役割を果たしているのかを詳しく見ていきましょう。

国公立大学入試の「分離分割方式」の一つ

国公立大学の一般選抜は、「分離分割方式」という独特の制度に基づいて実施されています。これは、受験機会を複数回に分けることで、受験生の能力を多角的に評価し、大学側も多様な学生を確保することを目的とした仕組みです。具体的には、入試日程を以下の3つに区分しています。

- 前期日程: 2月下旬に実施される、国公立大学入試のメインとなる試験です。募集枠が最も大きく、ほとんどの国公立大学・学部で実施されます。

- 中期日程: 3月上旬に実施されます。主に公立大学で採用されており、実施大学数は前期日程や後期日程に比べて少ないのが特徴です。

- 後期日程: 3月中旬に実施される、国公立大学入試の最後の機会です。

この分離分割方式の最大の特徴は、各日程で1つの大学・学部にしか出願できないという点です。つまり、受験生は「前期でA大学、後期でB大学」といった形で、最大3つの国公立大学を受験するチャンスがあります(中期日程を実施する大学を含めれば)。

後期日程は、この分離分割方式の最後の砦として設定されています。前期日程で第一志望に挑戦し、万が一の結果に備えて後期日程で第二・第三志望の大学に出願するというのが、一般的な受験戦略となります。この制度があるおかげで、一度の失敗で国公立大学への道が完全に閉ざされることがなく、受験生は再挑戦の機会を得られます。

なぜこのような複雑な制度が採用されているのでしょうか? その背景には、かつての入試制度への反省があります。かつては「連続方式」といい、東京大学と京都大学の入試日が同じ日に設定されるなど、受験生が挑戦できる大学の選択肢が限られていました。これにより、一発勝負のプレッシャーが過度に高まったり、受験生が安全志向に偏ったりするなどの課題が指摘されていました。分離分割方式は、こうした課題を解消し、受験生に複数のチャンスを提供することで、より柔軟な大学選びを可能にするために導入された制度なのです。

前期・中期日程で不合格だった場合のラストチャンス

後期日程の最も重要な役割は、「国公立大学に進学するための最後のチャンス」であることです。多くの受験生は、前期日程を本命の「チャレンジ校」や「実力相応校」として受験します。しかし、入試に絶対はありません。実力を出し切れなかったり、予想以上に問題が難化したりして、不合格という結果を受け取ることも十分にあり得ます。

そのような状況で、後期日程はまさに「敗者復活戦」としての意味合いを持ちます。前期日程の合格発表は3月上旬から中旬にかけて行われますが、その結果を見てから後期日程の受験に臨むことになります。もし前期日程で不合格だった場合でも、後期日程に出願していれば、気持ちを切り替えて次の試験に挑戦できます。

特に、家庭の経済的な事情などから、どうしても国公立大学への進学を希望する受験生にとって、後期日程の存在は計り知れないほど大きなものです。私立大学の学費と比較すると、国公立大学の学費は大きな差があります。文部科学省の調査によると、国立大学の年間授業料の標準額が535,800円であるのに対し、私立大学の平均は約93万円と、その差は歴然です(参照:文部科学省 国公私立大学の授業料等の推移、私立大学等の令和3年度入学者に係る学生納付金等調査結果について)。この経済的な負担の差を考えると、後期日程で合格を掴み取ることの価値は非常に大きいといえるでしょう。

ただし、注意すべき点もあります。後期日程は「ラストチャンス」であると同時に、非常に厳しい戦いになることも覚悟しなければなりません。募集人数は前期日程に比べて大幅に少なく、前期日程で不合格となった優秀な受験生が多数流入してくるため、倍率は高騰しがちです。

【よくある質問】

Q. 後期日程に出願するのを迷っています。前期で合格する自信がある場合、出願する必要はないでしょうか?

A. たとえ前期日程に自信があったとしても、後期日程への出願を検討しておくことを強くおすすめします。入試は何が起こるか分かりません。当日の体調不良や、予想外の出題形式の変更など、不測の事態によって実力を発揮できない可能性もゼロではありません。もしもの時のための「保険」として後期日程に出願しておけば、精神的な余裕が生まれます。出願だけしておき、前期で無事合格すれば、後期日程の試験は受験しなければよいだけです(受験料は返還されませんが、浪人するコストを考えれば安い投資と捉えることもできます)。最終的に国公立大学への進学を強く望むのであれば、あらゆる可能性を考慮し、後悔のない選択をすることが重要です。

このように、後期日程は分離分割方式の一部として、受験生に再挑戦の機会を与える重要な役割を担っています。それは、前期・中期で涙をのんだ受験生にとって、国公立大学合格という目標を達成するための最後の、そして価値ある挑戦の場なのです。

前期・中期日程との違い

後期日程が国公立大学入試の「最後のチャンス」であることは理解できましたが、具体的に前期・中期日程とは何が違うのでしょうか。試験日、募集人数、試験科目、そして併願のルールといった観点から、それぞれの違いを詳しく比較し、後期日程の独自性を明らかにしていきましょう。これらの違いを正確に把握することが、適切な受験戦略を立てるための第一歩となります。

| 比較項目 | 前期日程 | 中期日程 | 後期日程 |

|---|---|---|---|

| 試験日 | 2月25日以降 | 3月8日以降 | 3月12日以降 |

| 実施大学数 | ほぼ全ての国公立大学 | 主に公立大学(一部の国立大学) | 多くの国公立大学(前期よりは少ない) |

| 募集人数 | 最も多い(全体の約8割) | 少ない | 少ない(全体の1割強) |

| 試験科目 | 2~4教科の学力試験が中心 | 大学により多様 | 小論文、面接、総合問題などが中心 |

| 受験者層 | 全ての受験生 | 前期との併願者が中心 | 前期・中期不合格者が中心 |

| 併願ルール | 各日程で1校のみ出願可能。前期で合格し入学手続きをすると、中期・後期の受験資格を失う。 |

試験日

まず最も分かりやすい違いは、試験が実施される時期です。

- 前期日程: 2月25日から個別学力検査(二次試験)が始まります。これが国公立大学入試の天王山であり、多くの受験生がこの日に向けて対策を進めます。

- 中期日程: 3月8日以降に試験が実施されます。前期日程の試験が終わり、合格発表を待つ間に行われることが多いです。

- 後期日程: 3月12日以降に試験が実施されます。この時期には、多くの大学で前期日程の合格発表がすでに行われています。そのため、受験生は前期の結果を知った上で、後期日程の試験に臨むことになります。

この日程の違いは、受験生の心理状態に大きな影響を与えます。前期日程は、まだ誰もが合格の可能性を信じて臨むフレッシュな戦いです。しかし、後期日程は、前期で不合格という結果を突きつけられた直後に行われるため、精神的に非常にタフな状況で戦わなければなりません。周囲の友人が進路を決めていく中、一人で勉強を続けなければならない孤独感や焦りとも向き合う必要があります。

募集人数と実施大学数

次に入試の規模、つまり募集人数と実施大学数に大きな違いがあります。

文部科学省が発表する入試データを見ると、その差は一目瞭然です。例年、国公立大学の一般選抜全体の募集人員のうち、前期日程が約8割を占めるのに対し、後期日程は1割強に過ぎません。中期日程はさらに少なく、数パーセント程度です。(参照:文部科学省 国公立大学入学者選抜の概要など)

これは何を意味するのでしょうか。単純に、後期日程の合格の門は前期日程に比べて非常に狭いということです。例えば、前期で100人募集していた学部が、後期では5人しか募集しない、あるいは後期日程自体を実施しないというケースも珍しくありません。

近年、この傾向はさらに強まっています。一部の難関大学を中心に、後期日程を廃止・縮小する動きが見られます。大学側としては、前期日程で入学辞退者が少なく、質の高い学生を早期に確保できるため、後期日程を実施するメリットが薄れているという背景があります。

したがって、後期日程での受験を考えている場合、自分の志望する大学・学部が後期日程を実施しているか、そして募集人数が何人なのかを事前に必ず確認する必要があります。募集要項を熟読し、正確な情報を掴むことが極めて重要です。

試験科目

試験で問われる内容も、前期と後期では大きく異なります。

- 前期日程: 多くの大学で、英語・数学・国語・理科・社会といった主要教科の学力を問う、記述式の個別学力検査が中心です。大学入学共通テスト(以下、共通テスト)の成績と、この個別学力検査の成績を合算して合否が判定されます。長年かけて培ってきた総合的な学力が試される、オーソドックスな入試形式といえます。

- 後期日程: 一方、後期日程では、前期日程のような多教科型の学力試験は少なくなり、小論文、面接、総合問題、あるいは共通テストの成績のみで合否を判定する大学が多くなります。

なぜ後期日程ではこのような特殊な試験が課されるのでしょうか。大学側の意図としては、以下のような点が考えられます。

- 基礎学力の担保: 共通テストで高得点を取っていることが出願の前提となるため、基本的な学力はすでに評価済みである。

- 多面的な評価: 学力試験だけでは測れない、受験生の思考力、表現力、主体性、コミュニケーション能力などを評価したい。

- 志望度の確認: 面接や小論文を通して、なぜこの大学・学部で学びたいのかという強い意欲や目的意識を確認したい。

この試験科目の違いは、対策方法にも直結します。前期日程の対策は、各教科の学力をひたすら高めることが中心になりますが、後期日程で合格するためには、志望校の出題形式に特化した、全く別の対策が必要になります。特に小論文や面接は、一朝一夕で力がつくものではありません。早期から自己分析や情報収集、文章作成や模擬面接のトレーニングを積んでおくことが、合否を分ける鍵となります。

併願のルール

最後に、見落としてはならないのが併願に関するルールです。国公立大学の分離分割方式では、前述の通り、前期・中期・後期の各日程でそれぞれ1校ずつしか出願できません。しかし、さらに重要なルールが存在します。

それは、「先の期日で合格し、入学手続きを完了した場合、それ以降の期日の大学を受験しても合格者とはならない」というルールです。

具体例で考えてみましょう。

ある受験生が、前期でA大学、後期でB大学に出願したとします。

- ケース1: 前期のA大学に合格。入学金などを納付し、入学手続きを完了した。

- この場合、たとえ後期のB大学の試験を受けて高得点を取ったとしても、B大学の合格者となる資格を失います。B大学からは「合格」ではなく「入学手続者」として扱われ、合格者一覧に名前が載ることはありません。

- ケース2: 前期のA大学に合格。しかし、第一志望はB大学なので、A大学の入学手続きは行わなかった。

- この場合、A大学への入学権利は失いますが、後期のB大学を受験し、合格する資格は残ります。

このルールは、入学辞退による欠員を極力減らし、大学側が入学者を早期に確定させるためのものです。受験生にとっては、前期で合格した大学への入学手続きを行うかどうか、非常にシビアな判断を迫られることになります。「滑り止め」として受験した前期の大学に合格した場合、その大学に入学手続きをして進学を確定させるのか、それとも入学権利を放棄して、より志望度の高い後期日程の大学に挑戦するのか、という選択です。

私立大学の入学金納付期限なども絡み、この時期のスケジュール管理と意思決定は非常に複雑かつ重要になります。保護者の方ともよく相談し、後悔のない選択をする必要があります。

以上のように、後期日程は前期・中期日程と比べて、試験日、規模、内容、そしてルールの全ての面で大きく異なります。これらの違いを深く理解し、後期日程の特性に合わせた戦略を立てることが、厳しい戦いを勝ち抜くために不可欠です。

後期日程を受験する3つのメリット

後期日程は「狭き門」であり、精神的にも厳しい戦いになることは事実です。しかし、その一方で、受験生にとって計り知れないメリットも存在します。ここでは、後期日程を受験することで得られる3つの大きなメリットを、具体的なシナリオを交えながら掘り下げていきます。これらのメリットを正しく理解することで、後期日程を単なる「敗者復活戦」ではなく、戦略的な「チャンス」として捉え直せるはずです。

① 国公立大学に進学できる最後のチャンスがある

これが後期日程の最大の存在価値であり、最大のメリットです。前期日程で万が一不合格となってしまっても、国公立大学への進学の道が完全に閉ざされるわけではない、という事実は受験生にとって大きな精神的な支えとなります。

特に、以下のような受験生にとって、このメリットは絶大です。

- 経済的な理由で国公立大学を強く志望する受験生: 前述の通り、国公立大学と私立大学では4年間の学費に数百万円単位の差が生じることがあります。家庭の事情で「どうしても国公立でなければならない」という場合、前期日程の一発勝負ではプレッシャーが計り知れません。後期日程という再挑戦の機会があることで、精神的な負担が軽減され、前期日程でも実力を発揮しやすくなるという側面もあります。

- 浪人を避けたい受験生: 現役での進学を強く希望している受験生にとって、後期日程はまさに「最後の砦」です。前期で失敗しても、後期で合格を勝ち取れば、一年間の浪人生活を回避できます。時間的、経済的、精神的なコストがかかる浪人を避けられる可能性が残されていることは、非常に大きなメリットです。

- 地方から都市部の大学を目指す受験生: 地方在住で、都市部の国公立大学を目指す場合、一人暮らしの費用なども考慮すると、私立大学への進学は経済的なハードルがさらに高くなります。後期日程で地方の国公立大学を確保しておく、といった戦略も考えられます。まずは国公立大学に入学し、編入試験や大学院で都市部の大学を目指すという長期的なキャリアプランも描けるようになります。

後期日程がなければ、国公立大学入試は一発勝負の非常にリスクの高いものになってしまいます。 多くの受験生が安全志向に走り、チャレンジングな受験が減ってしまうかもしれません。後期日程は、受験生に挑戦と再起の機会を与え、大学入試全体に柔軟性をもたらしている重要な制度なのです。この「セーフティネット」があるからこそ、受験生は安心して第一志望の前期日程に全力でぶつかることができます。

② 前期・中期日程と併願できる

分離分割方式の恩恵として、前期・中期・後期の各日程で異なる大学に出願できることは、戦略的な受験を可能にする大きなメリットです。これにより、受験生は自身の学力や志望度に応じて、柔軟な「ポートフォリオ」を組むことができます。

具体的には、以下のような出願戦略が考えられます。

- チャレンジ型:

- 前期日程: 自分の実力よりも少し上の、第一志望の「チャレンジ校」に出願。

- 後期日程: 自分の実力に見合った、あるいは共通テストの得点を活かせる「実力相応校」や「安全校」に出願。

この戦略では、本命の前期に全力で挑戦しつつ、万が一の場合の進学先を後期で確保することができます。最もオーソドックスで、多くの受験生が採用するパターンです。

- 専門分野追求型:

- 前期日程: A大学の工学部(第一志望)に出願。

- 後期日程: B大学の情報科学部(関連分野で興味がある)に出願。

同じ学問分野でも、大学によって研究内容や特色は異なります。前期と後期で異なる大学の関連学部に出願することで、自分の興味・関心の幅を広げ、進路の選択肢を複数持つことができます。

- 地域考慮型:

- 前期日程: 都市部のC大学に出願。

- 後期日程: 地元のD大学(公立)に出願。

自宅から通える大学を後期で確保しておくことで、経済的な負担や生活環境の変化といったリスクを管理できます。前期で都市部の大学に合格すればそちらへ、もし不合格でも後期で地元の大学に進学できるという安心感につながります。

このように、後期日程を組み合わせることで、受験は単なる「合格か不合格か」の二元論ではなく、リスク分散と機会の最大化を目指す戦略的なゲームへと変わります。 事前にしっかりと情報収集を行い、自分の学力、志望度、そして将来のキャリアプランを総合的に考慮して出願校を組み合わせることが、大学受験を成功に導く鍵となります。

③ 共通テストの結果次第で逆転合格の可能性がある

後期日程の選抜方法は、前期日程とは大きく異なる場合が多いという点を思い出してください。特に、共通テストの成績の配点比率が非常に高い大学や、個別学力検査が小論文・面接のみ、あるいは課されない(共通テストの成績のみで判定される)大学が存在します。これは、特定のタイプの受験生にとって大きなチャンス、つまり「逆転合格」の可能性を秘めています。

以下のような受験生は、後期日程で有利に戦える可能性があります。

- 共通テストで自己ベストを更新できた受験生: 共通テストで予想以上の高得点を獲得できたものの、前期日程の個別学力検査(二次試験)が苦手な場合。共通テストの得点を最大限に活かせる後期日程の大学に出願することで、前期の不得意科目をカバーし、合格の可能性を高めることができます。例えば、共通テストと二次試験の配点比率が9:1のような大学を選べば、二次試験での多少の失敗は共通テストの貯金で挽回できます。

- 記述式の学力試験は苦手だが、思考力や表現力には自信がある受験生: 前期日程の数学や物理のような、答えが一つに決まる教科は苦手でも、小論文で自分の考えを論理的に述べたり、面接で熱意を伝えたりすることが得意な受験生もいます。後期日程は、まさにそうした能力が評価される場です。ペーパーテストの点数だけでは測れないポテンシャルを発揮するチャンスといえます。

- 前期日程の二次試験で失敗してしまった受験生: 共通テストの成績はボーダーラインを越えていたのに、前期の二次試験当日に体調を崩したり、極度の緊張で実力を発揮できなかったりした受験生。こうした「事故」は誰にでも起こり得ます。しかし、共通テストの成績という客観的な実力の証明があれば、後期日程で再び勝負することができます。特に共通テストのみで判定される大学であれば、二次試験での失敗を完全にリセットして、新たな土俵で戦うことが可能です。

後期日程は、前期日程とは異なる「物差し」で受験生を評価する場です。そのため、前期日程の基準では評価されにくかった強みを持つ受験生が、輝ける可能性があります。自分の強みは何か(共通テストの得点力か、論理的思考力か、コミュニケーション能力か)を自己分析し、その強みを最大限に活かせる大学・学部を後期日程で見つけ出すことが、逆転合格への道を切り拓くのです。

後期日程を受験する3つのデメリット

後期日程には確かに大きなメリットが存在しますが、その光が強ければ強いほど、影もまた濃くなります。甘い期待だけで後期日程に臨むと、その厳しさに打ちのめされてしまうかもしれません。ここでは、後期日程を受験する際に直面する3つの大きなデメリット(課題)について、現実的な視点から詳しく解説します。これらのデメリットを事前に理解し、覚悟を持って臨むことが、最後まで戦い抜くために不可欠です。

① 募集人数が少なく高倍率になりやすい

後期日程における最大の障壁は、圧倒的に少ない募集人数です。前述の通り、国公立大学の一般選抜における募集人員の割合は、前期日程が約8割を占めるのに対し、後期日程は1割強に過ぎません。大学や学部によっては、募集が数名のみ、あるいは後期日程自体を実施しないというケースも全く珍しくありません。

この少ないパイを、多くの受験生が奪い合う構図になります。どのような受験生が後期日程に集まってくるのでしょうか。

- 前期日程で不合格となった受験生: これが最も大きなボリュームゾーンです。旧帝国大学や難関大学といった前期日程で惜しくも不合格となった、非常に学力の高い層が後期日程に流入してきます。

- 中期日程で不合格となった受験生: 中期日程(主に公立大学)の不合格者も、後期日程での合格を目指します。

- 初めから後期日程を本命とする受験生: 少数派ではありますが、後期日程の試験形式(小論文や面接など)を得意とし、戦略的に後期日程を第一志望に据える受験生もいます。

このように、「狭き門」に「実力者」が殺到するため、結果として倍率は前期日程よりも大幅に高くなる傾向にあります。見かけの倍率が20倍、30倍に達することも珍しくありません。

ただし、ここで注意したいのが「実質倍率」という考え方です。後期日程の出願者の中には、前期日程で合格し、入学手続きを済ませたため受験資格を失っている受験生や、記念受験的に出願している受験生も含まれています。そのため、実際の受験者数は出願者数よりも少なくなり、実質的な倍率は見かけの倍率よりも低くなることがほとんどです。

とはいえ、実質倍率が低くなったとしても、合格の難易度が下がるわけではない点に注意が必要です。なぜなら、実際に試験会場に来て受験する層は、前期で不合格となり「後がない」という強い覚悟を持った実力者揃いだからです。したがって、高い倍率の数字に惑わされることなく、目の前の厳しい戦いに集中することが求められます。後期日程に出願する際は、この高倍率の現実を直視し、「合格できたらラッキー」という程度の甘い考えではなく、「この中で勝ち抜く」という強い意志が必要です。

② 前期・中期日程で合格すると受験資格を失う

これは分離分割方式のルールに起因する、非常に重要なデメリットであり、注意点でもあります。前にも触れましたが、前期日程(または中期日程)で合格し、定められた期間内に入学手続き(入学金の納付など)を完了すると、その後の中期・後期日程の大学を受験したとしても、合格者となることはできません。

このルールは、受験生を悩ませる大きな要因となります。例えば、以下のようなケースを考えてみましょう。

- 第一志望: A大学(後期日程)

- 滑り止め: B大学(前期日程)

この受験生が、前期日程のB大学に合格したとします。この時点で、彼は重大な選択を迫られます。

- 選択肢1: B大学の入学手続きを行う

- メリット: 確実に進学先を確保できる。浪人のリスクがなくなる。

- デメリット: 第一志望であるA大学への挑戦権を失う。後から「やっぱりA大学に行きたかった」と後悔する可能性がある。

- 選択肢2: B大学の入学手続きを行わない(入学を辞退する)

- メリット: 第一志望のA大学に挑戦する権利を維持できる。

- デメリット: A大学に不合格だった場合、進学先がなくなる(浪人または専門学校などへの進路変更)。

多くの私立大学の入学金納付期限もこの時期に重なるため、受験生と家庭は、限られた時間の中で、様々な情報を整理し、将来を左右する決断を下さなければなりません。

【よくある質問】

Q. 前期で合格した大学の入学手続きの締切が、後期の大学の合格発表より前です。どうすればよいですか?

A. これは非常によくあるケースで、受験生にとって最も悩ましい問題の一つです。前期で合格した大学(国公立または私立)に入学金を納めて進学する権利を確保しつつ、後期の国公立大学を受験するというのが一般的な対応です。もし後期で合格し、そちらに進学を決めた場合、先に納めた入学金は返還されないことがほとんどです。これは「保険料」と割り切るしかありません。家庭の経済状況と、本人の志望度を天秤にかけ、慎重に判断する必要があります。事前に各大学の入学手続きの締切日と必要な金額をリストアップし、シミュレーションしておくことが重要です。

このように、後期日程を視野に入れるということは、合格の権利と進学の選択に関する複雑なパズルを解かなければならないことを意味します。単に学力だけの問題ではない、戦略的な判断力が試されるのです。

③ 難易度が高い傾向にある

「後期日程は募集人数が少ないから難しい」というのは単純な話ですが、難易度の高さはそれだけが理由ではありません。質的な面でも、後期日程は非常に高いレベルの戦いとなります。

その理由は主に3つあります。

- 受験者層のレベルが高い: 前述の通り、後期日程の受験生の多くは、前期日程で難関大学に挑戦し、あと一歩のところで涙をのんだ実力者たちです。共通テストで高得点をマークしていることはもちろん、二次試験レベルの記述力や思考力も高いレベルで身につけています。自分と同じか、それ以上の実力を持つライバルと戦わなければならないという覚悟が必要です。

- 試験内容が特殊で対策しにくい: 後期日程では、小論文や面接、総合問題といった、前期日程とは毛色の異なる試験が課されることが多いです。これらの試験には、前期の学力試験のように明確な「正解」がありません。評価基準も大学によって様々で、対策が非常に難しいという側面があります。付け焼き刃の知識では太刀打ちできず、論理的思考力、表現力、コミュニケーション能力、そしてその大学・学部への深い理解と熱意といった総合的な人間力が問われます。

- 精神的な負担が大きい: 3月中旬という時期は、多くの同級生が進路を決定し、解放感を味わっている頃です。その中で一人、孤独に勉強を続け、結果が出るかどうかわからない試験に臨むのは、想像以上に精神的な負担が大きいものです。焦りや不安から、本番で実力を発揮しきれないというケースも少なくありません。最後まで高いモチベーションを維持し、平常心で試験に臨む精神的な強さそのものが、後期日程における一つの「能力」といえるでしょう。

これらの要因が複合的に絡み合い、後期日程の難易度を押し上げています。単純な偏差値の輪切りでは測れない、総合的な力が試されるのが後期日程なのです。この厳しさを真正面から受け止め、適切な準備と強い意志を持って臨むことが、合格への唯一の道となります。

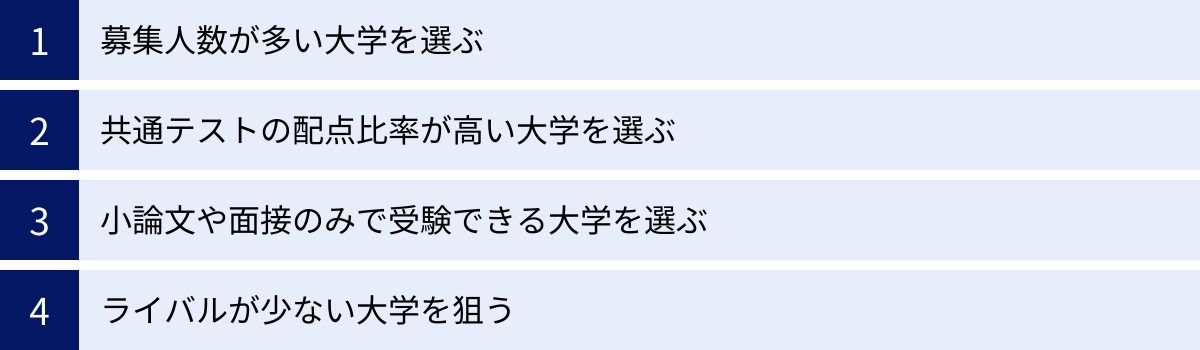

後期日程で受かりやすい大学の探し方

後期日程の厳しさを理解した上で、次に考えるべきは「では、どうすれば合格の可能性を少しでも高められるのか」という具体的な戦略です。やみくもに出願するのではなく、自分の強みを最大限に活かし、ライバルとの競争を少しでも有利に進められる大学を見つけ出すことが重要になります。ここでは、国公立大学と私立大学に分け、後期日程で「受かりやすい」とされる大学の探し方を具体的に解説します。

国公立大学の場合

国公立大学の後期日程は狭き門ですが、探し方次第で勝機を見出すことは可能です。以下の4つの視点から、自分に合った大学を探してみましょう。

募集人数が多い大学を選ぶ

単純な話ですが、非常に重要なポイントです。募集人数が多ければ多いほど、合格できる確率も相対的に高まります。 募集人数が2〜3名の学部に特攻するよりも、15名、20名と募集している学部を選ぶ方が、統計的には有利です。

後期日程の募集人数は、各大学が発行する「入学者選抜要項」や「学生募集要項」に必ず記載されています。これらの資料は、夏から秋にかけて各大学のウェブサイトで公開されるので、早い段階から志望校候補の情報を集めておくことが肝心です。予備校などが提供する入試情報サイトでも、一覧で比較できる場合があるので活用しましょう。

特に、地方の国公立大学や、比較的新しく設置された学部などでは、後期日程でも比較的多くの募集人員を確保していることがあります。自分の学びたい分野と照らし合わせながら、「募集人数」というフィルターをかけて大学をリストアップする作業は、後期日程の出願戦略の基本中の基本です。

共通テストの配点比率が高い大学を選ぶ

これは、共通テストで高得点を取れた受験生にとって、最も有効な戦略の一つです。後期日程では、大学によって共通テストと個別学力検査(二次試験)の配点比率が大きく異なります。

- A大学: 共通テスト 900点満点、個別試験(小論文)100点満点 → 比率 9:1

- B大学: 共通テスト 450点満点、個別試験(面接)450点満点 → 比率 1:1

もしあなたが共通テストで目標を大きく上回る得点を取れたのであれば、迷わずA大学のような共通テストの成績を重視する大学を選ぶべきです。共通テストで稼いだ「貯金」が、個別試験での多少の失敗をカバーしてくれます。逆に、共通テストが振るわなかった場合は、B大学のような個別試験で逆転が狙える大学を選ぶという戦略になります。

さらに、一部の大学・学部では、個別学力検査を課さず、共通テストの成績のみで合否を判定するところもあります。これは、共通テストの得点に絶対的な自信がある受験生にとっては、最も確実な選択肢となり得ます。二次試験対策の負担がなく、共通テストの結果だけで勝負が決まるため、自分の立ち位置を客観的に判断しやすいというメリットもあります。

自分の共通テストの自己採点結果と、各大学の配点比率、そして前年度の合格者最低点などのデータを照らし合わせ、「自分の得点を最も高く評価してくれる大学はどこか」という視点で探すことが、逆転合格を引き寄せる鍵です。

小論文や面接のみで受験できる大学を選ぶ

前期日程の多教科にわたる学力試験が苦手だったり、特定の教科に大きな穴があったりする受験生にとって、小論文や面接のみで合否が決まる後期日程は大きなチャンスです。

- 小論文: 課題文を読解し、自分の意見を論理的に構築・表現する力が問われます。日頃から社会問題に関心を持ち、自分の考えを文章にまとめる訓練を積んできた受験生には有利です。

- 面接: 学力だけでは測れない、人間性、コミュニケーション能力、学習意欲、将来性などが評価されます。自分の言葉で、なぜその大学で学びたいのかを熱意を持って語れる受験生が高く評価されます。

これらの試験は、ペーパーテストの点数とは別の軸で評価されます。そのため、前期日程では評価されにくかった「思考力」「表現力」「人間性」といった強みを持つ受験生が、学力上位のライバルに打ち勝つ可能性があります。

ただし、対策が不要なわけでは決してありません。むしろ、専門的な対策が不可欠です。志望大学の過去の小論文のテーマを研究し、何度も書く練習を重ねたり、学校や予備校の先生に協力してもらって模擬面接を繰り返したりするなど、入念な準備が求められます。自分の得意な土俵で戦える大学を見つけ、そこに特化した対策を集中して行うことが重要です。

ライバルが少ない大学を狙う

倍率が低い、つまりライバルが少ない大学を狙うのは、受験のセオリーです。では、どのような大学が「ライバルが少ない」傾向にあるのでしょうか。

- 地理的に不利な大学: 都心から離れた地方の大学は、受験生が敬遠しがちで、結果的に倍率が低くなることがあります。特にこだわりがなければ、こうした大学を狙うのは有効な戦略です。ただし、入学後の生活環境や就職活動なども考慮して慎重に選ぶ必要があります。

- 専門性が高すぎる学部: 一般的な人気学部(経済、法、工など)を避け、農学部の中の特定の学科や、芸術系の特殊な学部など、ニッチな分野をあえて狙うという方法もあります。ライバルは少なくなりますが、自分の興味・関心と合致していることが大前提です。

- 前期日程からの難易度のギャップが大きい大学: 前期日程では超難関とされる大学が、後期日程では比較的入りやすい試験科目や配点で募集していることがあります。このような「穴場」的な大学は、情報収集を丹念に行っている受験生だけが見つけられます。

ただし、安易に「倍率が低いから」という理由だけで選ぶのは危険です。なぜ倍率が低いのか(不便な立地、不人気な分野など)を理解した上で、自分にとってそれが許容範囲なのかを冷静に判断することが大切です。

私立大学の場合

国公立大学の後期日程と同時期に、多くの私立大学でも「後期日程」や「3月入試」といった名称で最後の入試が行われます。国公立志望者の滑り止めや、ここまで結果が出ていない受験生のラストチャンスとして重要な選択肢となります。

受験科目数が少ない大学を選ぶ

私立大学の後期日程では、1〜2科目で受験できる大学・学部が数多く存在します。これは、多くの科目を勉強する負担を減らし、得意科目に集中して対策できるという大きなメリットがあります。

例えば、「英語」と「国語」の2科目だけで受験できる文学部や、「英語」1科目のみで合否が決まる国際関係学部などがあります。共通テスト利用入試でも、高得点を取れた1〜2科目の成績だけで出願できる方式を採用している大学も増えています。

これまで多教科を勉強してきた受験生にとって、後期日程の短い準備期間で全科目を仕上げ直すのは困難です。それならば、自分の最も得意な科目に絞って最後の追い込みをかける方が、合格の可能性は高まります。自分の得意科目を軸に、受験可能な大学をリストアップしてみましょう。

自分の偏差値に適した大学を選ぶ

後期日程は焦りから、実力不相応な大学に突撃してしまったり、逆に極端に安全志向になってしまったりしがちです。しかし、最後のチャンスだからこそ、冷静に自分の立ち位置を把握することが重要です。

これまでの模試の結果や共通テストの成績を参考に、自分の偏差値や得点率に合った大学をリストアップしましょう。予備校などが提供する「合格可能性判定」などのデータを活用し、合格可能性がC判定(50%程度)以上の大学を中心に検討するのが現実的です。

特に私立大学の後期日程は、国公立大学前期の不合格者が多数流入してくるため、予想以上に合格ラインが上がることがあります。自分の偏差値よりも少し下の大学を選ぶくらいの慎重さがあっても良いくらいです。最後まで客観的なデータに基づいた大学選びを心がけましょう。

定員割れしている大学を探す

これは最終手段に近いですが、選択肢の一つとして知っておく価値はあります。すべての大学・学部が定員を満たせるわけではなく、中には定員に満たない、いわゆる「定員割れ」の状態になる大学も存在します。

定員割れしている大学は、追加合格を出す可能性が高く、場合によってはボーダーラインが大幅に下がることもあります。こうした情報は、大学のウェブサイトで発表されることもありますが、予備校や進学情報サイトがまとめていることが多いです。

ただし、定員割れしているのには、それなりの理由(立地、人気、教育内容など)がある場合がほとんどです。なぜ定員割れしているのかを自分なりに分析し、それでもその大学で学ぶ価値があると思えるかどうか、慎重に判断する必要があります。「どこでもいいから大学に入る」という考えで安易に飛びつくと、入学後に後悔することになりかねません。あくまでも、自分の学びたいことと合致しているかを最終的な判断基準にすることが大切です。

後期日程に出願する際の注意点

後期日程は、学力や戦略だけでなく、手続きやメンタル面での自己管理能力も問われる厳しい戦いです。前期日程までとは全く異なるプレッシャーの中で、ミスなく手続きを進め、最後まで心を折らずに戦い抜くためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。ここでは、受験生が陥りがちな3つの落とし穴について解説します。

出願期間が短く締切が早い

後期日程における最大の注意点の一つが、出願期間の短さです。これは多くの受験生が見落としがちで、パニックに陥る原因となります。

国公立大学の後期日程の出願期間は、共通テストの後、前期・中期日程と同時に設定されています。一般的には1月下旬から2月上旬です。つまり、「前期の結果を見てから後期に出願しよう」と考えていては、手遅れになってしまいます。

受験生が直面するタイムスケジュールは以下のようになります。

- 1月下旬〜2月上旬: 国公立大学の前期・中期・後期日程の出願期間

- 2月25日以降: 前期日程の試験

- 3月上旬〜中旬: 前期日程の合格発表

- 3月12日以降: 後期日程の試験

ここで重要なのは、後期日程を受験する可能性があるならば、前期日程と同時に出願を済ませておかなければならないという点です。前期日程の合格発表を待ってからでは、出願期間はとっくに過ぎ去っています。

このタイトなスケジュールを乗り切るためには、以下の準備が不可欠です。

- 早期の情報収集と意思決定: 秋頃までには、後期日程で受験する可能性のある大学を複数リストアップし、募集要項を取り寄せて熟読しておく必要があります。共通テストの自己採点後、すぐに出願校を最終決定できるように、あらかじめシミュレーションしておくことが重要です。

- 出願書類の事前準備: 調査書など、発行に時間がかかる書類は、高校の先生に早めに依頼しておきましょう。志望理由書など、自分で作成する書類も、下書きを早い段階で進めておくべきです。複数の大学に出願する場合、それぞれに必要な書類が異なるため、リストを作成して管理するとミスを防げます。

- 出願締切の厳守: 締切は「必着」なのか「消印有効」なのかを必ず確認しましょう。「必着」の場合、郵送にかかる日数を考慮して、締切の数日前には発送する必要があります。万が一の郵便事故なども考慮し、余裕を持ったスケジュールを組むことが賢明です。

「前期に受かるだろう」という楽観的な見通しで後期日程の準備を怠ると、いざという時に選択肢がなくなり、後悔することになります。後期日程は、転ばぬ先の杖として、計画的に準備を進めることが何よりも大切です。

スケジュール管理が複雑になる

後期日程が絡む3月は、受験生にとって最もスケジュールが過密かつ複雑になる時期です。様々な大学の合格発表、入学手続きの締切日が、パズルのように入り組んでいます。

【3月上旬〜下旬の典型的なスケジュール例】

- 3月1日〜10日: 国公立大学前期日程の合格発表、私立大学一般入試(中期)の合格発表

- 3月8日〜: 国公立大学中期日程の試験

- 3月10日前後: 多くの私立大学の一次入学手続き(入学金の納付)締切

- 3月12日〜: 国公立大学後期日程の試験

- 3月15日前後: 多くの私立大学の二次入学手続き(授業料等納付)締切

- 3月20日〜23日: 国公立大学中期・後期日程の合格発表

- 3月下旬: 国公立大学中期・後期日程の入学手続き締切

この中で、受験生と保護者は次々と判断を迫られます。

「前期の国公立は不合格だった。滑り止めで合格している私立A大学の入学金締切が明日だが、どうする?」

「後期日程のB大学に挑戦したいが、そのためには私立A大学の入学金を捨てる覚悟が必要だ…」

「もし後期B大学も不合格だったら、進学先がなくなってしまう…」

このような状況で冷静な判断を下すためには、事前の「見える化」が不可欠です。

- カレンダーや手帳の活用: 受験する可能性のあるすべての大学の「試験日」「合格発表日」「入学手続き締切日」をカレンダーに書き込み、時系列で流れを把握できるようにしましょう。

- 必要金額のリストアップ: 各大学の入学金、授業料などを一覧表にしておき、どのタイミングでいくら必要になるのかを明確にしておきます。

- シミュレーションと家庭での合意形成: 「前期合格、後期不合格の場合」「前期不合格、後期合格の場合」「両方不合格の場合」など、あらゆるパターンを想定し、その場合にどう行動するかを事前に家族で話し合っておくことが重要です。土壇場で意見が割れて混乱するのを防ぐことができます。

複雑なスケジュールは、パニックと判断ミスの元です。緻密な情報整理とシミュレーションこそが、この激動の期間を乗り切るための羅針盤となります。

モチベーションの維持が難しい

後期日程に臨む上で、学力や情報収集能力と同じくらい重要になるのが、精神的な強さ、すなわちモチベーションの維持です。3月中旬にもなると、周囲の状況は一変しています。

- 推薦入試やAO入試で早くに進路を決めた友人たちは、卒業旅行や遊びの計画で盛り上がっている。

- 前期日程で合格した友人たちは、SNSで喜びを報告し、大学生活への期待に胸を膨らませている。

- 教室や自習室から、受験勉強をする仲間が一人、また一人と姿を消していく。

このような環境の中で、たった一人で机に向かい続けるのは、想像を絶する孤独との戦いです。前期日程での不合格という事実も重くのしかかり、「自分だけが取り残されている」「もう頑張っても無駄かもしれない」といったネガティブな感情に苛まれやすくなります。

この精神的に最も厳しい時期を乗り越え、最後まで戦い抜くためには、意識的な工夫が必要です。

- 目標の再確認と細分化: なぜ自分は大学に行きたいのか、その大学で何を学びたいのか、という原点にもう一度立ち返りましょう。そして、「後期試験日までに過去問を3年分完璧にする」「今日は小論文を1本書き上げる」など、達成可能な小さな目標を設定し、一つずつクリアしていくことで、達成感を得て前向きな気持ちを維持します。

- 環境を変える: 自宅で集中できないなら、図書館や有料自習室など、周りも静かに勉強している環境に身を置きましょう。時にはカフェで少し気分転換しながら勉強するのも良いかもしれません。

- 適度な休息とリフレッシュ: 根を詰めすぎると、心も体も燃え尽きてしまいます。1日に1時間は好きな音楽を聴く、散歩をする、友人と短い時間電話するなど、意識的にリラックスする時間を作りましょう。十分な睡眠も不可欠です。

- 信頼できる人に相談する: 溜め込んだ不安や焦りは、一人で抱え込まず、学校の先生、予備校のチューター、親など、信頼できる大人に話してみましょう。客観的なアドバイスや励ましの言葉が、心を軽くしてくれることがあります。同じように後期日程に臨む仲間がいれば、気持ちを共有し、励まし合うのも効果的です。

後期日程は、学力試験であると同時に、精神的な持久戦です。 最後の笛が鳴るまで走り続ける強い意志と、自分を上手にコントロールする術を身につけることが、合格を掴むための最後のピースとなります。

後期日程で合格するための対策

後期日程という厳しい戦いを勝ち抜くためには、精神論だけでなく、具体的かつ戦略的な学習対策が不可欠です。前期日程までと同じ勉強法を続けていては、後期特有の壁を乗り越えることはできません。ここでは、後期日程で合格を掴み取るための4つの具体的な対策を詳しく解説します。

共通テストで高得点を取っておく

これが全ての基本であり、最も重要な対策です。後期日程は、共通テストの成績が合否に占める割合が非常に高いという特徴があります。大学によっては、共通テストの得点だけで合否が決まるところさえあります。

つまり、共通テストが終わった時点で、後期日程の勝負の行方はある程度決まっているといっても過言ではありません。共通テストで高得点を獲得できていれば、以下のような絶大なアドバンテージを得られます。

- 出願先の選択肢が広がる: 高得点があれば、よりレベルの高い大学や、人気の高い学部にも強気で出願できます。共通テストの配点比率が高い大学を選べば、合格の確度はさらに高まります。

- 精神的な余裕が生まれる: 「共通テストでこれだけ取れた」という事実は、前期日程の二次試験や後期日程の個別試験に臨む上での大きな自信となります。個別試験で多少のミスがあっても、「共通テストの貯金でカバーできる」と思えれば、過度なプレッシャーから解放され、実力を発揮しやすくなります。

- 逆転合格の基盤となる: 前期日程の二次試験が苦手な受験生でも、共通テストの得点力で勝負できるのが後期日程です。共通テストでライバルに差をつけておくことが、後期での逆転劇を生む最大の要因となります。

したがって、受験勉強の初期段階から、「後期日程を見据えて、共通テスト対策に一切の妥協をしない」という意識を持つことが重要です。苦手科目をなくし、全科目で安定して高得点を取れる実力を養うこと。それが、後期日程で笑うための、最も確実な投資です。共通テストが終わった後も、「もう終わったから」と気を抜かず、自己採点結果を元にすぐさま後期日程の出願戦略を練り始める必要があります。

過去問を解いて出題傾向を分析する

後期日程の個別試験は、大学・学部によって形式が千差万別です。前期日程のようにオーソドックスな学力試験は少なく、小論文、面接、総合問題、特定の教科に特化した問題など、非常に個性的です。そのため、志望校の過去問を徹底的に研究し、その大学ならではの出題傾向を掴むことが、対策の要となります。

過去問分析で確認すべきポイントは以下の通りです。

- 試験形式: 小論文か、面接か、あるいはその両方か。学力試験が課される場合、どの教科でどのような形式(マーク式、記述式など)か。

- 試験時間と分量: 時間内に全て解き終えることができる分量か。時間配分の戦略を立てる必要があります。

- 小論文のテーマ: 課題文の有無、文字数、そしてテーマの傾向(社会問題系、志望学部関連の専門的な内容、自己分析を促すものなど)を分析します。過去数年分のテーマを並べてみることで、大学がどのような問題意識を持っているかが見えてきます。

- 面接の形式: 個人面接か、集団面接か。時間はどのくらいか。質問される内容の傾向(志望理由、自己PR、学術的な口頭試問など)を、過去の受験生の体験記なども参考にしながら把握します。

- 評価のポイント: 募集要項やアドミッション・ポリシーを熟読し、大学側がどのような能力(思考力、表現力、主体性など)を求めているのかを理解します。その評価ポイントに合わせて、自分のアピール方法を考えることが重要です。

最低でも3〜5年分の過去問には目を通し、できれば実際に時間を計って解いてみましょう。そして、解きっぱなしにするのではなく、なぜその解答になるのか、どうすればより良い答案が書けるのかを深く考察するプロセスが不可欠です。特に小論文や面接対策は一人では限界があるため、学校や予備校の先生に添削や模擬面接を依頼し、客観的なフィードバックをもらうことが、実力向上への近道です。

小論文・面接対策を重点的に行う

後期日程で頻出の小論文と面接は、多くの受験生が対策に苦慮する分野です。付け焼き刃の知識では通用しないため、重点的かつ計画的な対策が求められます。

【小論文対策】

- 基礎的な文章力の習得: 正しい日本語(文法、語彙、漢字)を使うことは大前提です。PREP法(Point, Reason, Example, Point)など、論理的な文章構成の型を学び、それに沿って書く練習を繰り返しましょう。

- 知識のインプット: 志望学部に関連する分野のニュースや書籍、新書などを読み、背景知識を蓄えましょう。日頃から社会で起きていることに関心を持ち、自分なりの意見を持つ習慣をつけることが大切です。

- 書く練習(アウトプット): とにかく手を動かして書くことが上達の鍵です。志望校の過去問や類似のテーマで、制限時間を設けて書く練習をします。最初はうまく書けなくても、回数を重ねるうちに構成や表現が洗練されていきます。

- 第三者による添削: 自分の文章の欠点は、自分では気づきにくいものです。学校の国語の先生や予備校の講師など、指導経験豊富な第三者に添削してもらい、客観的なアドバイスを受けることが極めて重要です。

【面接対策】

- 徹底的な自己分析: 「なぜこの大学でなければならないのか」「この学部で何を学び、将来どう活かしたいのか」「自分の長所・短所は何か」といった、基本的な質問に対する答えを深く掘り下げて準備します。ありきたりな言葉ではなく、自分の実体験に基づいた、説得力のある言葉で語れるように整理しておきましょう。

- 大学・学部研究: 大学のウェブサイト、パンフレット、シラバスなどを読み込み、教育理念、カリキュラムの特色、在籍している教員の研究分野などを詳しく調べます。その大学の「どこに」魅力を感じたのかを具体的に語れるようにします。

- 模擬面接の実施: 想定問答集を作るだけでなく、実際に声に出して答える練習が不可欠です。学校や予備校で模擬面接をしてもらい、入退室のマナー、姿勢、話し方、視線といった非言語的な部分も含めてチェックしてもらいましょう。緊張した場面でも落ち着いて話す訓練になります。

これらの対策は、一朝一夕には身につきません。前期日程の勉強と並行して、少しずつでもいいので早期から着手することが、後期日程での成功を大きく左右します。

最後まで諦めずに勉強を続ける

最後に、最もシンプルでありながら、最も難しいのが「最後まで諦めない」ことです。これは精神論に聞こえるかもしれませんが、極めて合理的な戦略でもあります。

3月は、多くの受験生が勉強から離れていく時期です。つまり、この時期に集中して勉強を続ければ、他のライバルに差をつけることができる最後のチャンスなのです。学力は試験の直前まで伸びると言われています。前期日程が終わってから後期日程の試験日までの約2週間は、使い方次第で大きく学力を向上させられる貴重な時間です。

- 前期日程の復習: 前期日程で解けなかった問題や、苦手だと感じた分野を徹底的に復習しましょう。これは後期日程に直接役立つだけでなく、万が一浪人することになった場合にも大きな財産となります。

- 知識の維持・向上: 何もしなければ、これまで蓄積してきた知識はどんどん抜け落ちていきます。毎日一定時間は必ず机に向かい、勉強のリズムを崩さないことが重要です。

- 自分を信じる: 前期で不合格だったという事実は、あなたの全人格やこれまでの努力を否定するものではありません。後期日程という、異なる物差しで評価される新たなチャンスが目の前にあるのです。「自分はここまで頑張ってきたんだ」という自負を持ち、最後の1秒まで全力を尽くすこと。その強い意志が、合格の扉をこじ開ける最後の力となります。

後期日程は、学力、情報力、戦略、そして精神力の総力戦です。これらの対策を実直に実行し、自分を信じて最後まで走り抜いた受験生にこそ、合格の女神は微笑むのです。

私立大学の後期日程(3月入試)について

国公立大学の後期日程と並行して、多くの私立大学でも2月下旬から3月にかけて、一般選抜の最終的な募集が行われます。これらは「後期日程」「C日程」「Ⅱ期」「3月入試」など、大学によって様々な名称で呼ばれますが、受験生にとっては国公立の結果を見た後でも出願・受験できる最後のチャンスとして、重要な選択肢の一つです。ここでは、私立大学の後期日程の特性と、受験する上での注意点を解説します。

私立大学の後期日程の特徴

私立大学の後期日程は、国公立大学の後期日程とは異なるいくつかの特徴を持っています。

- 実施大学・学部が多い: 国公立大学では後期日程を縮小・廃止する動きがある一方、私立大学では多くの大学・学部が後期日程を実施しています。特に中堅大学を中心に、最後の最後まで学生を確保するために多様な入試方式を用意していることが多いです。

- 多様な入試方式: 2〜3教科の一般選抜方式だけでなく、共通テストの成績を利用する「共通テスト利用入試」の後期募集も数多くあります。共通テスト利用型では、1〜3科目といった少ない科目数で出願できる場合が多く、共通テストで特定の科目が得意だった受験生にとっては大きなチャンスとなります。また、小論文や面接のみ、あるいは「英語資格・検定試験」のスコアを利用できる入試など、選択肢の幅が広いのが特徴です。

- 募集人数は少ない: 国公立と同様、私立大学の後期日程も募集人数は前期(A日程など)に比べて大幅に少ないのが一般的です。数名から十数名程度の募集枠であることが多く、狭き門であることに変わりはありません。

- 出願期間がタイト: 国公立大学の後期日程の合格発表後でも出願できる、いわゆる「後期の後期」のような日程を設けている大学もあります。その場合、出願期間が数日間しかないなど、非常にタイトなスケジュールになるため、事前の情報収集が欠かせません。

メリットとデメリット

私立大学の後期日程を受験することには、メリットとデメリットの両側面があります。これらを天秤にかけ、自分にとって受験する価値があるかを判断する必要があります。

| メリット | デメリット |

|---|---|

| ① 進学先を確保できる最後のチャンス | ① 募集人数が少なく高倍率になりがち |

| ② 少ない科目数で受験できる場合が多い | ② 受験者層のレベルが高い |

| ③ 共通テストの成績を活かせる | ③ 合格しても入学手続きの時間が短い |

| ④ 国公立大学の発表を待ってから出願できる場合がある | ④ 学費の準備など、金銭的な計画が難しい |

【メリット】

最大のメリットは、進学先を確保できる最後の機会であることです。国公立・私立ともに結果が振るわず、浪人を避けたい受験生にとっては、まさに最後のセーフティネットとなります。また、得意科目に絞って対策できるため、短い準備期間でも合格の可能性を高めることができます。共通テストで高得点を取れた科目を活かせる点も大きな魅力です。

【デメリット】

デメリットとして最も大きいのは、競争の激しさです。国公立大学の前期・中期日程の不合格者が、滑り止めとして一斉に出願してくるため、募集人数の少なさと相まって非常に高い倍率になることが予想されます。また、合格発表から入学手続きの締切までの期間が極端に短く、数日以内にまとまった入学金を納付しなければならないケースがほとんどです。合格の喜びも束の間、すぐに金銭的な準備に追われることになるため、保護者との事前の相談と準備が不可欠です。

国公立大学の滑り止めが多いことへの注意

私立大学の後期日程を受験する上で、最も注意しなければならないのが「受験者層」です。この時期の受験生の多くは、以下のような層で構成されています。

- 国公立大学の前期・中期日程で不合格となった受験生

- 難関私立大学に不合格となった受験生

つまり、学力的に高いレベルにある受験生が、進学先を確保するために「滑り止め」として受験してくるケースが非常に多いのです。

この事実は、合格の難易度に直接影響します。例えば、ある私立大学の前期日程(A日程)では偏差値50.0が合格ラインだったとしても、後期日程では国公立志望者が流入してくることで、合格者の平均偏差値が55.0以上に跳ね上がるといった現象が起こり得ます。

したがって、前期日程と同じような感覚で「この大学なら大丈夫だろう」と安易に出願するのは非常に危険です。見かけの大学のレベルよりも、実際の合格難易度は数段高くなっていると考えるべきです。

【よくある質問】

Q. 私立大学の後期日程で合格するには、どのくらいの学力が必要ですか?

A. 一概には言えませんが、一つの目安として、「その大学の前期日程(A日程など)で、余裕を持って合格できるくらいの学力」が必要だと考えておくとよいでしょう。自分が前期でギリギリ合格できるかどうかのレベルの大学を後期で受験すると、ライバルのレベルの高さに押し切られてしまう可能性が高いです。出願する際は、予備校などが発表する前年度の後期日程の合格最低点やボーダーラインのデータを参考にし、自分の実力と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。

私立大学の後期日程は、最後のチャンスであると同時に、厳しい現実が待ち受ける戦場でもあります。その特性を十分に理解し、ライバルたちのレベルの高さを覚悟した上で、自分の強みを最大限に活かせる大学・方式を選び、最後まで全力を尽くすことが合格への道を拓きます。