大学受験において、多くの受験生が対策に悩む科目、それが「国語」です。英語や数学と異なり、勉強法が確立しづらく、「何をすれば点数が伸びるのか分からない」「読書量やセンスが全てではないか」といった不安を抱えている方も少なくないでしょう。しかし、大学受験の国語は、決してセンスや感覚で解く科目ではありません。現代文・古文・漢文、それぞれの分野で求められる知識を蓄え、正しい読解法と解答法を身につけることで、誰でも安定して高得点を狙えるようになります。

この記事では、大学受験における国語の基本的な情報から、現代文・古文・漢文それぞれの具体的な勉強法、そして共通テストや二次試験といった目的別の対策まで、網羅的に解説します。国語の成績が伸び悩んでいる方、これから本格的に受験勉強を始める方にとって、確かな指針となる内容をお届けします。この記事を最後まで読めば、国語という科目への向き合い方が変わり、具体的な学習計画を立てられるようになるはずです。

目次

大学受験における国語の基本

まずはじめに、大学受験における国語という科目の全体像を把握しましょう。敵を知り、己を知れば百戦危うからず。自分がこれから立ち向かう試験の形式や内容を正確に理解することが、効果的な学習戦略を立てる第一歩となります。

国語の出題科目と範囲

大学受験の国語は、大きく分けて「現代文」「古文」「漢文」の3つの分野から構成されています。それぞれの分野で問われる能力や学習すべき内容が異なるため、特徴をしっかりと押さえておく必要があります。

| 分野 | 主な出題内容 | 問われる能力 |

|---|---|---|

| 現代文 | 評論・論説文、小説・物語文、随筆、詩歌、実用的な文章(契約書・報告書など) | 論理的思考力、要約力、共感力、語彙力、文章構成把握能力 |

| 古文 | 平安時代〜江戸時代の物語、説話、日記、随筆、和歌など | 古文単語力、古典文法知識、読解力、和歌の解釈力、古典常識 |

| 漢文 | 中国の古典(思想、歴史、説話、漢詩など)を訓読するもの | 句形の知識、重要単語力、返り点に従った読解力、漢文特有の背景知識 |

現代文は、論理的な文章展開がなされる「評論」と、登場人物の心情や情景描写が中心となる「小説」が主な出題形式です。評論では、筆者の主張を客観的に捉え、その論理構造を正確に読み解く力が求められます。一方、小説では、登場人物の行動や会話、情景描写からその心情を客観的に推察する力が試されます。近年では、複数の文章や図表などを組み合わせた「実用的な文章」からの出題も増加傾向にあります。

古文は、現代とは異なる言葉や文法で書かれた文章を読み解く分野です。まずは古文単語と古典文法(特に助動詞と敬語)という基礎知識を固めることが不可欠です。その上で、主語が省略されがちな文章の中から登場人物の関係性を把握し、当時の文化や価値観(古文常識)を踏まえながら文脈を読み解いていく必要があります。

漢文は、古代中国の文章に返り点や送り仮名をつけた「訓読文」を読み解きます。一見難しそうに見えますが、「句形」と呼ばれる決まった型を暗記することで、パズルのように解き進められるのが特徴です。学習すべき範囲が比較的狭く、対策すれば短期間で得点源にしやすい分野と言えるでしょう。

これらの3分野が、大学入学共通テストや各大学の個別学力検査で、様々な組み合わせや配点で出題されます。自分の志望校ではどの分野がどの程度の比重で出題されるのかを把握することが、学習計画を立てる上で非常に重要です。

大学入学共通テストの国語の特徴

多くの受験生が最初に受けることになる大学入学共通テストの国語は、非常に特徴的な試験です。その形式と傾向を理解しておくことは、高得点を取るための必須条件となります。

試験時間と配点

共通テストの国語は、試験時間80分、200点満点で構成されています。大問は4つで、内訳は以下の通りです。

- 第1問:現代文(論理的な文章) – 配点50点

- 第2問:現代文(文学的な文章、実用的な文章など) – 配点50点

- 第3問:古文 – 配点50点

- 第4問:漢文 – 配点50点

(参照:大学入試センターウェブサイト)

現代文が2題出題され、合計100点と全体の半分を占めるのが大きな特徴です。しかし、古文・漢文もそれぞれ50点と決して無視できない配点であり、バランスの取れた学習が求められます。

共通テスト国語の最大のポイント

共通テストの国語は、単なる知識や読解力を問うだけでなく、思考力・判断力・表現力を重視する問題設計になっています。特に注目すべきは以下の2点です。

- 複数のテクストや資料を扱う問題:

従来のセンター試験以上に、文章だけでなく、関連する図表、グラフ、写真、生徒の会話文、法律の条文など、複数の資料を統合的に読み解く能力が求められます。例えば、評論を読んだ上で、その内容に関する生徒たちの議論を読み、設問に答えるといった形式です。これにより、情報を多角的に捉え、整理・分析する力が試されます。 - 実用的な文章の出題:

第1問または第2問で、契約書の抜粋や報告書、ポスター、ウェブサイトの記事といった「実用的な文章」が出題されることがあります。これは、日常生活や社会生活で触れる文章を正確に理解し、活用する力を測るためのものです。普段読み慣れない形式の文章に戸惑わないよう、事前の対策が不可欠です。

80分という限られた時間でこれら4つの大問を解き切るためには、高度な情報処理能力とスピーディーな判断力、そして戦略的な時間配分が極めて重要になります。

国公立二次・私立大学入試の国語の特徴

共通テストが全受験生に共通のハードルであるのに対し、国公立大学の二次試験や私立大学の一般入試は、大学・学部ごとにその特色が大きく異なります。

国公立大学二次試験の傾向

国公立大学の二次試験では、記述・論述問題が中心となる場合がほとんどです。字数制限も50字程度の短いものから、200字を超える本格的な論述まで様々です。

- 問われる能力: 本文の内容を正確に踏まえた上で、設問の要求に応じて情報を再構成し、論理的で分かりやすい文章で表現する「解答力」が直接的に問われます。単に「読める」だけでは不十分で、「書ける」力が必要です。

- 対策: 解答の根拠を本文中から的確に見つけ出す力はもちろん、減点されない答案を作成するための論理構成力や表現力を養う必要があります。自己採点が難しいため、学校や塾の先生に添削を依頼することが極めて有効です。

私立大学入試の傾向

私立大学の入試は、マークシート方式が主流ですが、その内容は多岐にわたります。

- 難易度の高い語彙・知識: 難関私立大学では、非常に高度な語彙力や漢字の知識、文学史、和歌の修辞法といった専門的な知識が問われることがあります。

- 大学独自の出題形式: 特定の作家や思想家の文章が頻出であったり、要約問題や空所補充問題に特徴があったりと、大学ごとに「クセ」が強い場合があります。

- 記述問題の存在: マークシート方式が中心でも、一部で記述問題(語句説明や短い理由説明など)を課す大学も少なくありません。

国公立・私立を問わず、志望校の対策で最も重要なのは「過去問研究」です。最低でも5年分、できれば10年分以上の過去問に目を通し、出題形式、問題の難易度、時間配分、頻出分野などを徹底的に分析することで、合格に向けた最短ルートの学習計画を立てることができます。

国語の勉強はいつから始めるべき?

「国語の勉強って、いつから本気でやればいいの?」これは多くの受験生が抱く疑問です。結論から言えば、本格的な受験対策は高校2年生の冬から高校3年生の春に始めるのが一般的ですが、その土台となる基礎固めは高校1・2年生のうちから継続的に行うのが理想です。

なぜなら、国語、特に読解力や語彙力は、短期間で劇的に向上させることが難しい「積み上げ型」の能力だからです。英語の単語や数学の公式のように、覚えてすぐに点数に結びつくというよりは、日々の学習を通じてじっくりと養われるものです。筋肉トレーニングのように、継続的な負荷をかけることで少しずつ力がついていきます。

ここでは、理想的な学習開始時期とそのメリット、そして学年ごとの具体的な学習プランについて解説します。

早期学習の圧倒的なメリット

もしあなたがまだ高校1年生や2年生であれば、今すぐ国語の学習を始めることで、他の受験生に対して大きなアドバンテージを築くことができます。

- 知識の盤石な土台作り:

古文単語や古典文法、漢文の句形といった暗記項目は、時間をかけて何度も繰り返すことで記憶に定着します。高3になってから慌てて詰め込むのではなく、早い段階からコツコツと進めておけば、受験学年になったときには、より実践的な読解演習や記述対策に時間を割くことができます。 - 読解力の着実な向上:

文章を正確に、そして速く読む力は、一朝一夕には身につきません。早い時期から様々なジャンルの文章に触れ、論理的な読み方を意識するトレーニングを積むことで、読解の「型」が自然と身につきます。これは、国語だけでなく、英語の長文読解や社会科の資料読解など、他の科目にも良い影響を与えます。 - 精神的な余裕:

受験学年になると、多くの科目の対策に追われ、時間がいくらあっても足りないと感じるようになります。その中で、「国語は基礎ができている」という状態は、非常に大きな精神的な余裕を生み出します。焦りから解放され、落ち着いて志望校対策に集中できるでしょう。

学年別・時期別の学習スケジュール案

では、具体的にいつ、何をすれば良いのでしょうか。以下にモデルケースとなる学習スケジュールを示します。

【高校1・2年生】基礎体力養成期

この時期の目標は、受験の土台となる知識と読解の基礎体力を徹底的に鍛えることです。

- 現代文:

- 漢字: 学校で使っている漢字ドリルや市販の参考書を1冊決め、定期的に学習を進めましょう。特に同音異義語や同訓異字は意識して覚えることが重要です。

- 語彙力: 読書習慣をつけるのが最も効果的です。小説、新書、評論など、興味のある分野からで構いません。分からない言葉が出てきたら、その都度辞書で調べる癖をつけましょう。

- 学校の授業: 定期テストは、範囲が限定された中での実力測定の絶好の機会です。テスト勉強を通じて、本文を精読し、設問の意図を考える訓練を積むことが、そのまま受験勉強に繋がります。

- 古文・漢文:

- 知識の暗記: 古文単語、古典文法、漢文の句形は、この時期にマスターしておくのが理想です。単語帳や文法書を1冊決めて、毎日少しずつでも良いので触れる習慣を作りましょう。特に、助動詞の活用・接続・意味は、呪文のように唱えて覚えるまで反復練習することが効果的です。

【高校3年生 春〜夏】実践力養成期

いよいよ受験学年です。ここからは、インプットした知識をアウトプットする訓練に移行していきます。

- 全分野共通:

- 共通テストレベルの問題演習を開始: 共通テストの過去問や予想問題集を使い、まずは時間無制限で良いので、一問一問じっくりと解いてみましょう。この段階での目的は、「なぜその答えになるのか」という根拠を、本文中から明確に説明できるようになることです。

- 苦手分野の特定と克服: 演習を通じて、自分が現代文・古文・漢文のどれが苦手なのか、またその中でも特にどの部分(例:小説の心情読解、古文の和歌解釈など)で失点しているのかを分析します。夏休みは、その苦手分野を徹底的に潰すための絶好の機会です。

【高校3年生 秋〜冬】完成・応用期

この時期は、志望校合格に向けた最終調整を行います。

- 志望校の過去問演習:

- 共通テスト対策と並行して、国公立二次・私大の過去問演習に本格的に着手します。必ず時間を計り、本番さながらの緊張感で取り組みましょう。

- 解き終わったら、徹底的に復習します。特に記述問題は、模範解答と自分の解答を比較し、何が足りなかったのか(要素、論理構成、表現など)を分析し、書き直す作業が不可欠です。可能であれば、先生に添削を依頼しましょう。

- 時間配分の確立:

「現代文→古文→漢文」の順で解くのか、「漢文→古文→現代文」のように解きやすいものから手をつけるのかなど、自分にとって最も効率的な解き方と時間配分を確立させます。

部活動などで忙しく、高3の春から本格的に始めるという場合でも、焦る必要はありません。その場合は、夏休みまでに古文・漢文の基礎知識を一通り終えることを最優先目標に設定し、効率的に学習を進めていきましょう。重要なのは、自分の状況に合わせて現実的な計画を立て、それを着実に実行することです。

国語で高得点を取るために必要な3つの力

国語の成績を安定させるためには、漠然と問題を解き続けるだけでは不十分です。国語の得点は、「知識力」「読解力」「解答力」という3つの力の掛け算で決まります。どれか一つが欠けていても、高得点を取ることはできません。ここでは、それぞれの力が具体的に何を指すのか、そしてどのようにして鍛えていけば良いのかを詳しく解説します。

① 知識力(語彙・文法・背景知識)

知識力は、文章を読み解くための最も基本的な土台です。知らない単語や文法ルールが多ければ、文章は意味不明な記号の羅列にしか見えません。逆に、盤石な知識があれば、読解の精度とスピードが飛躍的に向上します。

現代文における知識力

- 語彙力: 評論で頻出するカタカナ語や抽象的な概念語(例:アイデンティティ、パラダイム、形而上)、慣用句、ことわざ、四字熟語などの知識です。「自明」「敷衍」「捨象」といった言葉の意味が分からないと、筆者の主張を正確に捉えることはできません。専用のキーワード集や単語帳を活用して、体系的に覚えていくことが有効です。

- 漢字: 漢字の読み書きは、配点が小さいからと軽視されがちですが、確実に得点できる貴重な得点源です。共通テストでも個別試験でも必ずと言っていいほど出題されます。毎日コツコツと練習を重ね、完璧を目指しましょう。

古文における知識力

- 古文単語: 古文の学習は単語に始まり単語に終わると言っても過言ではありません。「あはれなり」「をかし」「ありがたし」など、現代語と意味が異なる単語や、文脈によって意味が変わる多義語を正確に覚えることが、読解の第一歩です。単語帳は1冊に絞り、何度も繰り返して完璧にしましょう。

- 古典文法: 特に助動詞と敬語は、古文読解の根幹をなす最重要項目です。助動詞は、活用・接続・意味をセットで暗記する必要があります。例えば「む」という助動詞一つとっても、推量・意志・勧誘・仮定・婉曲など多様な意味があり、文脈の中で正しく判断できなければ、文章の意味を大きく取り違えてしまいます。敬語は、誰が誰に対して敬意を払っているのかを把握することで、登場人物の関係性や主語を特定する大きな手がかりとなります。

漢文における知識力

- 句形: 漢文は、句形さえ覚えてしまえば、得点しやすいコストパフォーマンスの高い分野です。「不〜(〜ず)」という否定形、「何不〜(なんぞ〜ざる)」という反語形、「使A〜(Aをして〜しむ)」という使役形など、基本的な句形をまずは暗記しましょう。これらを知っているだけで、文の構造が明確になり、一気に読みやすくなります。

- 重要単語: 「未・将・当」などの再読文字や、「蓋(けだ)し」「是以(ここをもって)」といった置き字・重要語句の知識も必須です。

これらの知識は、スポーツにおける基礎体力と同じです。地味な反復練習が必要ですが、この土台がなければ、高度なテクニックを身につけることはできません。

② 読解力(文章を正しく読み解く力)

知識力という土台の上に、文章の構造や文脈を正確に読み解く力、それが読解力です。これは、単に一文一文を訳せるというレベルにとどまりません。文章全体がどのように構成され、筆者が何を伝えようとしているのかをマクロな視点で捉える力です。

現代文における読解力

現代文の読解とは、書かれている内容を客観的に、論理的に把握する作業です。自分の意見や感想を差し挟む「共感読み」ではなく、徹頭徹尾、本文に書かれていることを根拠とする「分析読み」が求められます。

- 論理構造の把握: 接続詞(「しかし」「つまり」「たとえば」など)や指示語(「これ」「それ」「あれ」など)に注目し、文と文、段落と段落の関係性(対比、因果、言い換え、具体例など)を明らかにしながら読み進めます。

- 筆者の主張の特定: 評論では、「筆者が最も言いたいことは何か」を見つけ出すことがゴールです。主張は、具体例や体験談とは区別し、抽象的で普遍的な表現で書かれていることが多いです。文章の冒頭や末尾、逆接の接続詞の後に注目すると、主張が見つかりやすい傾向にあります。

- 精読の習慣: なんとなく目で追うのではなく、一文ずつ主語と述語を確認し、修飾関係を正確に捉えながら読む「精読」を心がけましょう。この地道な作業が、複雑な文章構造を解きほぐす力を養います。

古文・漢文における読解力

古文・漢文の読解力は、知識を総動員して、文脈を正しく再構築する力です。

- 主語の補填: 古文では主語が頻繁に省略されます。文脈や敬語の種類を手がかりに、常に「この動作をしているのは誰か?」を意識しながら読むことが極めて重要です。登場人物に丸をつけたり、関係図をメモしたりする工夫が有効です。

- 文脈からの推測: たとえ知らない単語が出てきても、前後の文脈から「おそらくこういう意味だろう」と推測する力も大切です。全ての単語を知っている必要はなく、文脈判断能力でカバーできる部分も多いのです。

- 漢文の構造理解: 漢文では、句形や返り点を手がかりに、英語のSVO(主語・動詞・目的語)のように文の構造を把握する力が求められます。これにより、訓読文を正しく組み立て、意味を理解することができます。

③ 解答力(設問の意図を汲み取り表現する力)

どれだけ知識があり、文章を正確に読めていても、それを設問の要求に合わせてアウトプットできなければ点数にはなりません。解答力とは、「出題者が何を求めているのか」を正確に読み取り、過不足なく的確に答える力です。国語の失点の多くは、実はこの解答力の不足に起因しています。

設問の意使を正確に把握する

「傍線部Aとあるが、それはなぜか。」という問いと、「傍線部Aについて、具体的に説明せよ。」という問いでは、答えるべき内容が全く異なります。「なぜか(理由)」を問われているのに、内容の説明をしてしまっては点数になりません。設問文を注意深く読み、何が問われているのか(理由・内容・筆者の意図・心情など)を明確に意識することが第一歩です。

選択肢問題の攻略法

共通テストや私大入試で中心となる選択肢問題では、「消去法」が基本戦略となります。正解の選択肢を積極的に探しにいくのではなく、明らかに間違っている選択肢を確実に消していく方が、ミスを減らすことができます。

- 本文に根拠がない: 選択肢に書かれている内容が、本文のどこにも記述されていない。

- 言い過ぎ・限定しすぎ: 「絶対に」「〜しかない」「すべての」といった断定的な表現が含まれており、本文のニュアンスと異なる。

- 因果関係が逆: 本文では「AだからB」と書かれているのに、選択肢では「BだからA」となっている。

- 本文の内容と矛盾する: 本文の記述と明らかに食い違う内容が含まれている。

これらの典型的な誤りのパターンを意識しながら、一つ一つの選択肢を吟味する練習を積みましょう。

記述・論述問題の攻略法

国公立二次試験で合否を分ける記述・論述問題では、より高度な解答力が求められます。

- 要素の洗い出し: 設問の要求と字数制限を確認し、解答に含めるべき要素を本文中から全て探し出します。

- 構成の組み立て: 洗い出した要素を、論理的な順序(例:原因→結果、主張→根拠)で並べ替え、解答の骨子を作成します。

- 本文の言葉で表現: 自分の言葉で要約しようとせず、できる限り本文で使われているキーワードや表現を引用して解答を作成することが、客観性を担保し、減点を防ぐための鉄則です。

- 推敲と添削: 書き上げた解答を読み返し、誤字脱字、文法的な誤り、論理の飛躍がないかを確認します。そして、必ず学校の先生や塾の講師など、第三者からの添削を受け、客観的なフィードバックをもらいましょう。

これら3つの力は、それぞれ独立しているようで、密接に関わり合っています。知識がなければ読めず、読めなければ答えられません。自分の弱点が「知識力」「読解力」「解答力」のどこにあるのかを常に意識しながら学習を進めることで、効率的に国語の総合力を高めていくことができます。

【現代文】大学受験の勉強法と対策

現代文は、多くの受験生が「勉強しても点数が安定しない」「センスが問われる科目だ」と捉えがちな分野です。しかし、それは大きな誤解です。現代文は、論理に基づいて客観的な正解を導き出す、極めて再現性の高い科目です。正しいアプローチで学習を続ければ、必ず得点源にすることができます。

現代文で点数が伸びない主な原因

点数が伸び悩んでいる場合、その原因は必ず存在します。まずは自分がどのパターンに当てはまるのかを客観的に分析してみましょう。

- 感覚・主観で解いている(フィーリング読み): 文章を読んで「なんとなくこれが正解っぽい」という感覚で選択肢を選んだり、登場人物に過度に感情移入して自分の解釈で答えたりするパターンです。現代文の解答の根拠は、すべて本文中にあります。自分の主観を排除し、客観的な根拠に基づいて解答する意識改革が最も重要です。

- 語彙力・背景知識が不足している: そもそも文章で使われている単語や、評論のテーマとなっている概念(近代、グローバリズム、言語論など)を知らないため、内容を正確に理解できていないケースです。これでは、いくら読解テクニックを学んでも効果は限定的です。

- 文章の論理構造を無視している: 一文一文の意味は分かっても、文章全体の構造(対比、因果関係、具体例と主張の関係など)を捉えられていないため、筆者の主張を見失ってしまいます。ただ字面を追うだけの「作業読み」になっていないか見直す必要があります。

- 設問の意図を正確に把握できていない: 文章は読めているつもりでも、「なぜか」と問われているのに内容を答えたり、「どういうことか」と問われているのに理由を答えたりするなど、設問の要求を誤解しているケースです。

- 時間配分ミス: 一つの設問にこだわりすぎて時間を使いすぎ、最後まで解ききれないパターンです。特に共通テストでは致命的になります。

これらの原因を克服するための具体的な勉強法を、3つのステップに分けて解説します。

現代文の勉強法3ステップ

① 漢字・キーワードを覚える

現代文の学習は、まず語彙という土台を固めることから始まります。これを疎かにして、読解や演習に進んでも成果は上がりません。

- 漢字: 漢字の問題は、知っていれば確実に得点できるサービス問題です。市販の漢字問題集を1冊購入し、毎日決まった数(例:1日10個)をコツコツと進めましょう。単に書けるだけでなく、読み、意味、そして文中でどのように使われるかまでセットで覚えることが重要です。特に、同音異義語・同訓異字(例:「保障」「補償」「保証」の違い)は頻出なので、意識して学習しましょう。

- キーワード: 評論・論説文には、特有のキーワードが頻繁に登場します。「イデオロギー」「パラダイム」「身体」「アイデンティティ」「メタファー」など、一度は目にしたことがあるでしょう。これらの言葉の意味を曖昧なまま放置せず、専用のキーワード集を使って正確な意味を学びましょう。その際、単に一対一で意味を暗記するだけでなく、そのキーワードがどのような文脈で使われ、どのような対立概念(例:西洋と東洋、近代と前近代)の中で議論されているのかまで理解すると、読解の深さが格段に増します。

② 正しい読解方法を身につける

語彙の土台ができたら、次はいよいよ文章を論理的に読み解くトレーニングです。ここで目指すのは、主観を排した「客観的読解」の習得です。

- 論理マーカーに印をつける: 文章を読みながら、接続詞や指示語、副詞といった「論理マーカー」に印をつける習慣をつけましょう。

- 逆接(しかし、だが、ところが): 後に筆者の主張が来ることが多い最重要マーカー。△で囲むなど、目立つ印をつけます。

- 言い換え・要約(つまり、すなわち、要するに): 前の内容をまとめている部分。線で結ぶなどして関係性を可視化します。

- 具体例(たとえば、具体的には): 主張を補強するための部分。カッコでくくるなどして、主張部分と区別します。

- 指示語(これ、それ、あれ、その): 指示語が何を指しているのかを必ず確認し、具体的な言葉に置き換えて線を引きます。これを怠ると、文の意味を取り違える原因になります。

- 文章構造の可視化: 論理マーカーへの印付けと並行して、文章全体の構造を把握する練習をします。

- 対比構造: 「AではなくB」「AとBは異なる」といった対比関係を見つけたら、AとBそれぞれに違う形の印(例:Aに四角、Bに丸)をつけ、何と何が対比されているのかを明確にします。

- 段落の要約: 各段落を読み終えるごとに、その段落が「主張」「具体例」「問題提起」「結論」など、どのような役割を果たしているのかを考え、一言でメモする癖をつけましょう。これにより、文章の全体像が見えやすくなります。

これらの作業は、最初は時間がかかりますが、繰り返すうちに無意識にできるようになります。この「面倒な作業」こそが、感覚読みから脱却し、論理的な読解力を身につけるための最も確実な道です。

③ 問題演習で解答力を高める

知識をインプットし、正しい読み方を学んだら、最後のステップは問題演習を通じてアウトプットの精度を高める「解答力」のトレーニングです。

- 復習こそが命: 現代文の演習で最も重要なのは、解きっぱなしにせず、徹底的に復習することです。なぜその選択肢が正解なのか、その根拠は本文の第何段落のどの部分に書かれているのかを、自分の言葉で説明できるまで突き詰めます。

- 不正解の選択肢を分析する: 正解の根拠を探すだけでなく、「なぜ他の選択肢は間違いなのか」を分析することが、解答力を飛躍的に高めます。「本文に書かれていない」「言い過ぎている」「因果関係が逆」など、不正解の理由を一つ一つ言語化するトレーニングを積みましょう。

- 記述問題の練習: 記述問題は、まず設問を分解し、「何が問われているか」を明確にすることから始めます。次に、解答の根拠となる部分を本文から複数探し出し、それらを論理的につなぎ合わせて骨子を作ります。最後に、指定された字数に合わせて、本文の言葉を使いながら簡潔にまとめます。書いた答案は必ず添削してもらい、客観的な視点から改善点を見つけることが不可欠です。

評論と小説の解き方のコツ

現代文では「評論」と「小説」で求められる読み方が少し異なります。それぞれの特徴に合わせたアプローチを身につけましょう。

| ジャンル | 読解のゴール | アプローチのコツ | やってはいけないこと |

|---|---|---|---|

| 評論・論説文 | 筆者の主張(イイタイコト)を正確に捉える | ・対比構造と因果関係に着目する ・抽象的な表現が主張、具体的な話は具体例と区別する ・逆接の接続詞(しかし、だが)の後に注目する |

・具体例の部分を熟読しすぎること ・自分の意見や知識で文章を判断すること |

| 小説・物語文 | 登場人物の心情の変化とその原因・きっかけを客観的に把握する | ・心情が表れる「行動」「会話」「表情」「情景描写」に着目する ・時間経過や場面転換を意識する ・人物関係図をメモする |

・登場人物に感情移入し、自分の気持ちで答えること ・書かれていない心情を勝手に想像すること |

評論を読む際は、常に「筆者は最終的に何を言いたいのか?」という問いを念頭に置きます。難解な具体例や専門的な話に深入りせず、それらが主張をどうサポートしているのかという視点で、一歩引いて読むことが大切です。

一方、小説では、登場人物の心情を直接的に説明する言葉(例:「彼は悲しかった」)が使われることは稀です。「うつむいて肩を震わせた(行動)」「空はどんよりと曇っていた(情景描写)」といった客観的な事実から、その背景にある心情を本文の記述に即して論理的に推測することが求められます。決して「自分だったらこう感じる」という主観で判断してはいけません。

これらのステップとコツを意識して学習を継続すれば、現代文は必ずやあなたの強力な武器となるでしょう。

【古文】大学受験の勉強法と対策

「古文はまるで外国語のようで、何が書いてあるかさっぱり分からない」。そう感じている受験生は少なくありません。しかし、古文は正しい手順で学習すれば、確実に読めるようになり、安定した得点源となる科目です。現代文のように解釈が分かれることが少なく、知識が直接点数に結びつきやすいのが特徴です。

古文が苦手になる主な原因

多くの受験生が古文でつまずく原因は、ほぼ共通しています。自分がどこで壁にぶつかっているのかを把握することが、苦手克服の第一歩です。

- 単語・文法の知識が曖昧: 最も多い原因です。英単語や英文法を知らなければ英語が読めないのと同じで、古文単語や古典文法の知識がなければ、古文は読解できません。「なんとなく」で覚えている状態では、少し複雑な文章になるとすぐに行き詰まってしまいます。

- 品詞分解ができない: 一つの文を単語単位に区切り、それぞれの品詞(動詞、助動詞、助詞など)と活用形を判断する「品詞分解」ができないと、正確な現代語訳は不可能です。特に、助動詞の意味を特定するためには、その上の単語が何形に活用しているか(接続)を見抜く必要があります。

- 主語が誰なのか分からなくなる: 古文の文章は主語が頻繁に省略されます。場面が変わると、誰が話しているのか、誰が行動しているのかが分からなくなり、物語の展開を見失ってしまいます。

- 古文常識を知らない: 当時の貴族社会の価値観、儀式、恋愛観、官位といった「古文常識」を知らないために、登場人物の行動の意図や会話のニュアンスを理解できないケースです。

- 漠然としたアレルギー: 中学時代の経験などから、「古文はつまらない、難しい」という先入観を持ってしまい、学習へのモチベーションが上がらないことも、成績が伸びない一因です。

これらの原因を一つずつ潰していくための、具体的な勉強法を3つのステップで紹介します。

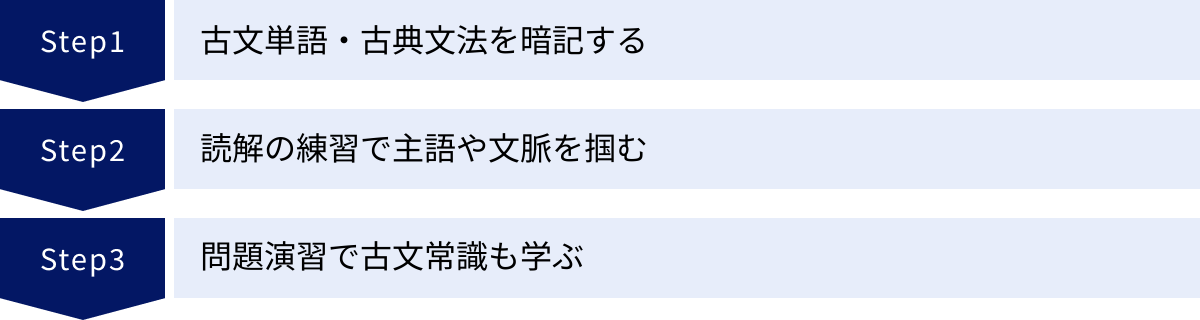

古文の勉強法3ステップ

① 古文単語・古典文法を暗記する

古文学習の全ての土台となるのが、単語と文法の知識です。ここを疎かにして先に進むことはできません。スポーツで言えば、ルールを覚える段階です。

- 古文単語:

市販の単語帳を1冊選び、それを完璧にマスターすることを目指しましょう。複数の単語帳に手を出すのは非効率です。選ぶ際は、イラストや語源の説明が豊富で、記憶に残りやすいものがおすすめです。

学習のポイント:- 一語多義に注意: 「あはれなり」が「しみじみと趣深い」だけでなく「気の毒だ」「かわいい」といった意味も持つように、文脈によって意味が変わる単語が多いです。すべての意味に目を通しましょう。

- 現代語との違い: 「ありがたし(めったにない)」「おどろく(目を覚ます、はっと気づく)」のように、現代語と意味が全く異なる単語は特に狙われやすいので、重点的に覚えましょう。

- 反復: 一度で覚えようとせず、毎日少しずつでも良いので何度も繰り返し単語帳に触れることが、記憶を定着させる鍵です。

- 古典文法:

文法の中でも、特に重要なのが「助動詞」と「敬語」です。これらを制する者が古文を制します。- 助動詞: 意味、活用、接続の3つをセットで暗記する必要があります。例えば、助動詞「る・らる」には「受身・尊敬・自発・可能」の4つの意味がありますが、文脈の中でどれに当たるのかを判断できなければ、文章を正しく解釈できません。最初は大変ですが、声に出して何度も唱えるなどして、完全に暗記しましょう。

- 敬語: 敬語は、尊敬語(動作の主体を高める)、謙譲語(動作の客体・受け手を高める)、丁寧語(聞き手・読者への敬意)の3種類を区別し、それぞれにどのような動詞があるのかを覚えます。そして最も重要なのが、「誰から誰への敬意か」を常に意識することです。これが分かれば、省略された主語を特定したり、登場人物の身分関係を把握したりする強力な手がかりになります。

② 読解の練習で主語や文脈を掴む

知識をインプットしたら、次はそれを使って実際に文章を読む練習です。短い、平易な文章から始めましょう。

- 品詞分解と現代語訳:

学習初期段階では、一文一文を丁寧に品詞分解し、全ての単語を辞書で調べ、文法的な意味を考えながら自力で現代語訳してみる、という地道な作業が非常に効果的です。この「精読」トレーニングを通じて、知識がどのように実際の文章で使われているかを体感できます。 - 主語を補うトレーニング:

古文読解の最大の難関である「主語の特定」を克服するための練習です。- 登場人物に印をつける: 文章を読む際に、登場人物が出てきたら丸で囲むなど、印をつける癖をつけます。

- 敬語を手がかりにする: 尊敬語が使われていれば、その動作の主は身分の高い人物だと分かります。謙譲語の本動詞(参る、申すなど)の主語は、基本的に自分(作者や地の文の語り手)か、身分の低い人物です。

- 会話文に注目する: 会話文(「」)があれば、誰と誰の会話なのかを常に意識します。

- 文脈で判断する: 直前の文の主語や目的語が、次の文の主語になることが多いです。

これらの手がかりを総動員して、動詞が出てくるたびに「この動作の主語は誰か?」と自問自答する習慣をつけましょう。

③ 問題演習で古文常識も学ぶ

基礎的な読解力がついてきたら、共通テストや志望校の過去問など、実践的な問題演習に進みます。

- 問題演習の目的:

演習の目的は、単に正解・不正解を確認することではありません。設問を解く過程で、自分の知識の穴や読解の弱点を発見し、それを埋めることにあります。また、演習を通じて、和歌の修辞法(枕詞、序詞、掛詞など)や解釈の方法、文学史(作品名と作者、ジャンル)、当時の文化や風習といった「古文常識」を学んでいくことも重要な目的です。 - 復習の徹底:

現代文と同様、古文でも復習が最も重要です。問題を解き終わったら、解説を熟読し、本文と照らし合わせながら、なぜその解答になるのかを完全に理解しましょう。知らなかった単語、忘れていた文法事項、新しく学んだ古文常識などは、ノートや単語帳に一元化してまとめておくと、後で見返しやすくなります。

古文は、最初の知識暗記の段階が最も苦しいですが、その山を越えれば、読める楽しさが分かり、成績も安定してきます。焦らず、一歩一歩着実にステップを積み重ねていきましょう。

【漢文】大学受験の勉強法と対策

「漢文は古文よりもさらに難しそう」「漢字だらけで見るのも嫌だ」と感じる受験生もいるかもしれませんが、実は漢文は大学受験国語の中で最も対策しやすく、短期間で得点源にできる可能性を秘めた分野です。覚えるべき基本事項が比較的少なく、それらを組み合わせることで問題が解ける、パズルのような側面があるからです。

漢文でつまずく主な原因

漢文が苦手な受験生は、いくつかの共通した壁にぶつかっています。

- 句形を覚えていない: 漢文の文法ルールである「句形」を知らない、あるいは暗記が不十分な状態です。句形は漢文読解の設計図であり、これを知らないと文の構造を全く理解できません。

- 返り点のルールが分からない: レ点や一二点などの返り点に従って読む順番が分からないため、訓読文(書き下し文)を正しく作ることができません。

- 白文になると何も読めなくなる: 返り点や送り仮名が全くない「白文」を読解する問題が出ると、手も足も出なくなってしまいます。これは、句形の知識が定着しておらず、文字の並びから構造を推測する力が養われていないことが原因です。

- 重要単語を知らない: 「未(いまだ〜ず)」「将(まさに〜すべし)」といった再読文字や、「故(ゆえに)」「於是(ここにおいて)」のような意味や用法が特殊な単語の知識が不足しているケースです。

これらの原因は、すべて基本的な知識のインプット不足に起因します。逆に言えば、必要な知識をしっかり覚えれば、誰でも漢文は読めるようになります。

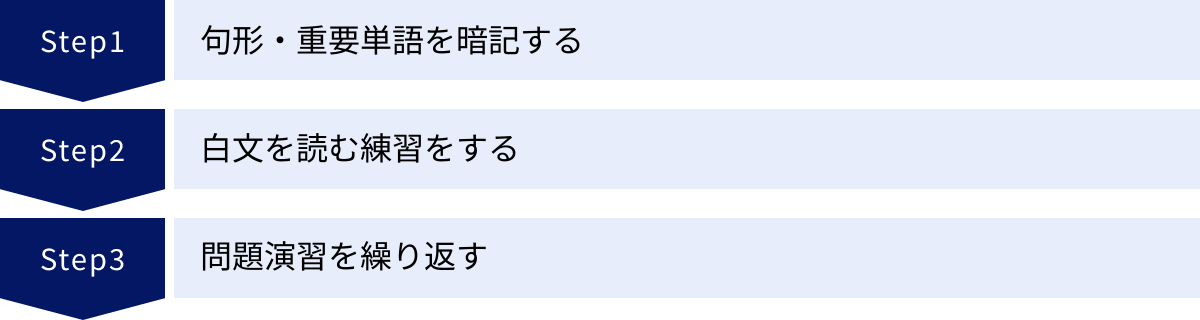

漢文の勉強法3ステップ

漢文の学習は、非常にシンプルです。以下の3ステップを着実にこなしていけば、確実に力はつきます。

① 句形・重要単語を暗記する

漢文学習の9割は、このステップで決まると言っても過言ではありません。参考書を1冊決め、そこに載っている句形と重要単語を徹底的に暗記しましょう。

- 句形の暗記:

句形とは、特定の漢字の組み合わせで決まった意味と読み方を持つ、文法の公式のようなものです。- 最優先で覚えるべき句形:

- 否定形: 「不」「非」「無」など

- 疑問・反語形: 「何」「誰」「安」など

- 使役形: 「使」「令」「教」など

- 受身形: 「見」「被」「為〜所」など

- 比較・選択形: 「A不如B(AはBに如かず)」など

- 限定・累加形: 「唯」「亦」など

これらの句形について、「形」「読み方」「意味」の3点セットで覚えます。例えば、「何不〜」という形を見たら、瞬時に「なんぞ〜ざる(どうして〜しないのか、いや、〜する)」という反語形だと判断できるように、繰り返し音読して身体に覚え込ませましょう。

- 最優先で覚えるべき句形:

- 重要単語・知識の暗記:

- 再読文字: 「未」「将」「宜」「須」など、一度読んで返り、もう一度読む特殊な文字です。これも「形」「読み方」「意味」をセットで覚えます。

- 置き字: 文頭や文末、文中に置かれ、読む際には発音しないが、文の構造や意味を補助する働きを持つ文字です。「於」「于」「而」「矣」などがあります。

- その他重要語: 人名や地名、役職名、思想家の名前(孔子、孟子など)といった固有名詞も、知識として知っておくと読解がスムーズになります。

② 白文を読む練習をする

句形の暗記がある程度進んだら、その知識を使って実際に文章を読む練習に移ります。特に、返り点のない「白文」を読む訓練が重要です。

- なぜ白文を読む練習が必要か:

共通テストや二次試験では、白文に自分で返り点を打たせる問題や、白文のまま内容を問う問題が出題されます。句形を単に暗記しているだけでは、このような問題に対応できません。漢字の並びを見ただけで、「これは使役形だ」「ここは反語形だな」と文の構造を推測できる力を養う必要があります。 - 具体的な練習方法:

- まず、返り点と送り仮名がついた訓読文を読み、書き下し文と現代語訳を確認して、文章全体の意味を理解します。

- 次に、書き下し文や訳を隠し、訓読文だけを見て、なぜそのような読む順番になるのか、返り点のルールを確認します。

- 最後に、訓読文も隠し、白文だけを見て、句形を手がかりに文の構造を考えながら、自力で書き下し文を再現してみます。

この練習を繰り返すことで、句形の知識が単なる暗記から「使える知識」へと昇華し、白文への抵抗感がなくなっていきます。

③ 問題演習を繰り返す

基礎が固まったら、最後の仕上げとして問題演習に取り組みます。

- 演習の進め方:

最初は、句形が網羅されたドリル形式の問題集から始め、基礎を定着させましょう。その後、共通テストの過去問や予想問題集、志望校の過去問へとレベルアップしていきます。 - 背景知識の習得:

漢文には、頻出のテーマや題材があります。- 思想: 儒家(孔子、孟子など)の仁や礼、道家(老子、荘子)の無為自然といった思想に関する話。

- 歴史・説話: 中国の歴史上の出来事や人物にまつわるエピソード(故事成語の元になった話など)。

- 寓話: 動物などを登場させて教訓を説く話。

問題演習を通じてこれらの背景知識に触れておくと、初見の文章でも内容を推測しやすくなります。例えば、「孔子曰く〜」と始まれば、「きっと道徳的な教えが書かれているだろう」と予測できます。

漢文は、努力が最も正直に報われる分野です。最初の暗記さえ乗り越えれば、国語全体の得点を底上げしてくれる強力な味方になります。敬遠せずに、ぜひ得意分野にしてください。

【目的別】国語の試験対策

国語の学習は、最終的に志望する大学の入試で合格点を取ることを目的としています。そのためには、やみくもに勉強するのではなく、「共通テスト」「国公立二次・私大入試」といった目的ごとに、戦略的な対策を講じる必要があります。ここでは、それぞれの試験形式に特化した対策のポイントを解説します。

共通テスト対策のポイント

大学入学共通テストの国語は、80分という厳しい時間制限の中で、現代文2題、古文1題、漢文1題の計4題を解かなければなりません。高得点を取るためには、知識や読解力に加えて、高度な情報処理能力と時間管理能力が求められます。

最大の鍵は「時間配分」

共通テスト国語で失敗する最大の原因は、時間不足です。本番で焦らないために、自分なりの「解く順番」と「時間配分」を事前に確立しておくことが不可欠です。

- 解く順番の戦略:

- セオリー通り: 第1問(現代文)から順番に解いていくオーソドックスな方法。

- 得意な分野から: 古文・漢文が得意な人は、そこから手をつけることで精神的に落ち着き、時間的にも余裕が生まれやすいです。一般的に漢文は比較的短時間で解けるため、最初に片付ける受験生も多いです。

- 自分だけの最適解を見つける: 過去問演習を繰り返す中で、どの順番が自分にとって最もスムーズで、高得点に繋がりやすいかを見つけ出しましょう。

- 時間配分の目安:

以下はあくまで一例ですが、このような目安を持って演習に臨むことが重要です。

| 大問 | 分野 | 時間配分の目安 |

|---|---|---|

| 第1問 | 現代文(評論) | 20〜25分 |

| 第2問 | 現代文(小説/実用) | 20〜25分 |

| 第3問 | 古文 | 15〜20分 |

| 第4問 | 漢文 | 10〜15分 |

| 見直し | 5分 |

この時間配分を意識し、ストップウォッチを使って各大問を解く練習を積みましょう。もし時間をオーバーしたら、なぜ時間がかかったのか(読むのが遅い、選択肢で迷いすぎたなど)を分析し、改善策を考えます。

「複数テクスト・資料問題」への対応

共通テスト特有の、文章と図表、グラフ、会話文などを組み合わせた問題への対策も必須です。

- 情報の整理: 複数の資料が提示された場合、まず設問がどの資料のどの情報を使って答えることを要求しているのかを素早く見抜くことが重要です。

- 関連付け: 文章の内容と、図表やグラフのデータをどのように関連付ければよいのかを意識しながら読み解きます。例えば、文章で述べられている主張が、グラフのどの部分に表れているか、といった視点です。

- 練習あるのみ: この形式の問題は、慣れが大きく影響します。共通テストの過去問や、市販の予想問題集に数多くあたって、情報整理のスピードと精度を高めていきましょう。

国公立二次・私大入試の対策

国公立大学の二次試験や私立大学の入試は、大学・学部ごとに傾向が全く異なります。したがって、万能の対策法はなく、志望校に特化した個別対策が合否を分けます。

徹底した「過去問研究」が全ての基本

志望校対策は、過去問研究に始まり過去問研究に終わります。

- 分析する項目:

- 出題形式: 現代文・古文・漢文の出題の有無、配点比率、マーク式か記述式か。

- 文章の傾向: 現代文のジャンル(哲学、科学、社会評論など)、古文の時代やジャンル(物語、説話など)、漢文の題材(思想、歴史など)。

- 設問の傾向: 漢字や語句の意味を問う知識問題の比重、記述問題の字数と内容(理由説明、内容説明、要約など)。

- 時間と分量: 試験時間に対して、文章量や設問数がどの程度か。

- 過去問の活用法:

最低でも5年分、難関大学を目指すなら10年分以上を解きましょう。ただ解いて答え合わせをするだけでなく、「なぜこの大学はこのような問題を出題するのか」という出題者の意図を考えることで、大学が受験生に求めている能力(論理的思考力、表現力、知識量など)が見えてきます。その能力を重点的に鍛えることが、最も効率的な対策となります。

大学別の特化対策

過去問分析で見えてきた傾向に基づき、個別の対策を講じます。

- 文学史・漢字: 特定の大学で文学史や難解な漢字が頻出する場合は、専用の参考書で集中的に対策します。

- 要約問題: 400字程度の本格的な要約問題が課される場合は、段落ごとの要点をまとめ、それらをつなぎ合わせて全体の論旨を再構成する練習を繰り返します。

- 和歌の解釈: 古文で和歌の比重が大きい大学では、修辞法(掛詞、縁語など)の知識を固め、和歌が詠まれた背景や文脈と関連付けて解釈する訓練が必要です。

記述・論述問題の対策法

国公立二次試験の最大の関門である記述・論述問題は、独学での対策が難しい分野です。しかし、正しい手順を踏めば、着実に得点力を向上させることができます。

記述・論述答案作成の4ステップ

- 設問の分析: 「誰が」「何を」「どのように」「なぜ」など、設問が何を求めているのかを正確に把握します。字数制限や、「〜という語句を使って」「〜と〜の違いを明らかにして」といった制約条件も確認します。

- 要素の抽出(ピッキング): 解答の根拠となる箇所を、本文中から探し出して線を引きます。この時、1つの箇所だけでなく、関連する複数の箇所を拾い上げることが重要です。解答に必要な要素が漏れていると、大幅な減点に繋がります。

- 構成の組み立て(プロット作成): 抽出した要素を、論理的に分かりやすい順番に並べ替えます。例えば、理由説明問題であれば「(結論)〜だからである。なぜなら、第一に〜、第二に〜だからだ。」といった構成を考え、解答の骨子を作ります。この段階を丁寧に行うことで、論理が破綻した答案を防ぐことができます。

- 文章化(ライティング): 骨子に沿って、指定された字数内で文章を作成します。この際、最も重要なのは「本文の言葉を使って書く」ことです。自分の言葉や解釈で勝手に言い換えると、主観的な答案と見なされ減点されるリスクがあります。本文のキーワードや表現を効果的に引用し、客観的な答案を目指しましょう。

添削の重要性

記述・論述問題の対策において、第三者による添削は不可欠です。自分では完璧だと思った答案でも、他人が読むと論理の飛躍があったり、表現が不正確だったりすることがよくあります。学校の先生や塾の講師に積極的にお願いし、客観的なフィードバックをもらって書き直す(リライト)というサイクルを繰り返すことで、合格答案を作成する力が着実に身についていきます。

大学受験国語におすすめの参考書・問題集

自分に合った参考書や問題集を選ぶことは、学習効率を大きく左右します。ここでは、多くの受験生から支持されている定番の参考書を、現代文・古文・漢文の分野別に、目的ごとに紹介します。ただし、最も重要なのは「多くの本に手を出すのではなく、決めた1冊を完璧にやり込むこと」です。書店で実際に手に取り、自分にとって解説が分かりやすい、レイアウトが見やすいと感じるものを選びましょう。

現代文のおすすめ参考書

現代文の参考書は、「知識をインプットする本」「読み方を学ぶ本」「演習を積む本」の3種類に大別されます。自分の現在のレベルと目的に合わせて選びましょう。

| 目的 | 参考書名(出版社) | 特徴 |

|---|---|---|

| 知識(キーワード) | 『現代文キーワード読解』(Z会) | 頻出キーワードをテーマ別に分類。背景知識も同時に学べるため、文章の理解が深まる。必読の1冊。 |

| 読解法(入門) | 『船口のゼロから読み解く最強の現代文』(Gakken) | 「対比」「言い換え」といった読解の基本ツールを、講義形式で分かりやすく解説。現代文が苦手な人向け。 |

| 読解法(応用) | 『現代文読解力の開発講座』(駿台文庫) | 非常に難易度が高いが、1つの文章を徹底的に深く分析する。論理的な読解力を極めたい難関大志望者向け。 |

| 問題演習(基礎〜標準) | 『入試現代文へのアクセス』シリーズ(河合出版) | 良質な問題がそろっており、解説が非常に丁寧。「本文のここにこう書いてあるから正解」という根拠が明示されている。 |

| 問題演習(標準〜応用) | 『大学入試問題集 柳生好之の現代文ポラリス』シリーズ(KADOKAWA) | レベル別に分かれており、論理的な解法を実践的に学べる。解説が明快で、自学自習しやすい。 |

| 漢字 | 『入試漢字マスター1800+』(河合出版) | 入試に必要な漢字を網羅。書き取り、読み、四字熟語など、バランス良く学習できる。 |

古文のおすすめ参考書

古文は「単語」「文法」「読解」「常識・文学史」の各分野で、それぞれ定評のある参考書があります。まずは単語と文法を固めることが最優先です。

| 目的 | 参考書名(出版社) | 特徴 |

|---|---|---|

| 古文単語 | 『読んで見て覚える重要古文単語315』(桐原書店) | イラストや語源が豊富で、単語のイメージを掴みやすい。多くの受験生が使用する定番の単語帳。 |

| 古文単語 | 『マドンナ古文単語230』(Gakken) | 語呂合わせや面白い解説で、楽しく覚えられる工夫が満載。古文アレルギーの人におすすめ。 |

| 古典文法(基礎) | 『ステップアップノート30古典文法基礎ドリル』(河合出版) | ドリル形式で、手を動かしながら文法の基本を定着させられる。文法が全く分からない初学者向け。 |

| 古典文法(講義) | 『富井の古典文法をはじめからていねいに』(東進ブックス) | 講義形式で、なぜそうなるのかという理屈から丁寧に解説。丸暗記が苦手な人に向いている。 |

| 読解 | 『富井の古文読解をはじめからていねいに』(東進ブックス) | 読解のプロセスを可視化し、主語の特定方法などを具体的に解説。文法から読解へ橋渡しする1冊。 |

| 問題演習 | 『古文上達 基礎編 読解と演習45』(Z会) | 文法事項の確認と読解演習がバランス良く行える。解説も詳しく、自学自習に適している。 |

漢文のおすすめ参考書

漢文は覚えるべきことが少ないため、良質な参考書を1〜2冊完璧にすれば、共通テストレベルなら満点も狙えます。句形暗記に特化したものと、演習用のものを組み合わせるのがおすすめです。

| 目的 | 参考書名(出版社) | 特徴 |

|---|---|---|

| 句形・速習 | 『漢文早覚え速答法 パワーアップ版』(Gakken) | 受験に必要な句形や知識を最小限に凝縮。短期間で漢文の全体像を掴むのに最適。多くの受験生のバイブル的存在。 |

| 句形・基礎 | 『ステップアップノート10 漢文句形ドリルと演習』(河合出版) | ドリル形式で、句形を繰り返し練習して定着させることができる。「早覚え速答法」との併用も効果的。 |

| 講義・読解 | 『三羽の漢文基本ポイントはこれだけ!』(東進ブックス) | 講義形式で漢文の基本を学べる。漢文が全く分からない状態から始める人におすすめ。 |

| 問題演習 | 『マーク式基礎問題集 漢文』(河合出版) | 共通テスト形式の問題に特化。基礎的な句形の知識が身についているかを確認するのに最適。 |

| 問題演習 | 『漢文道場 入門から実戦まで』(Z会) | 基本的な文章から、やや難易度の高い文章まで段階的に演習できる。解説が丁寧。 |

これらの参考書を参考に、ぜひ自分だけの「最強の1冊」を見つけて、受験勉強のパートナーとしてください。

大学受験国語の勉強に関するよくある質問

最後に、大学受験の国語に関して、多くの受験生が抱く疑問についてQ&A形式でお答えします。

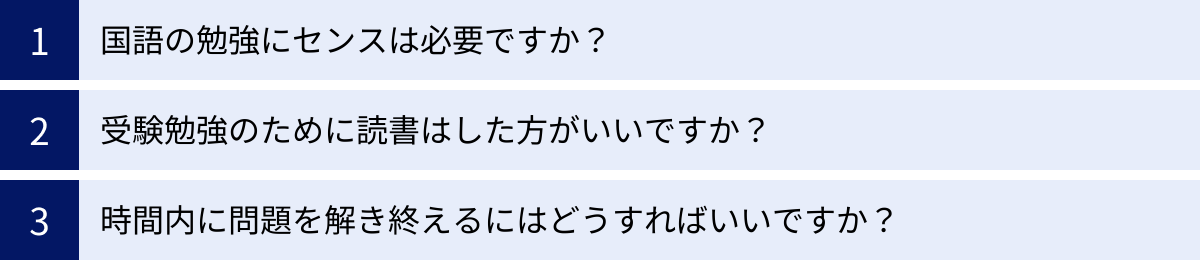

国語の勉強にセンスは必要ですか?

結論から言うと、全く必要ありません。 むしろ、「国語はセンスだ」という考え方が、成績向上を妨げる最大の原因です。

大学受験の国語、特に現代文は、筆者が文章中に示した客観的な根拠に基づいて、論理的に唯一の正解を導き出す科目です。出題者は、全ての受験生が納得できる明確な解答根拠を本文中に用意しています。そこに、個人の感性や主観が入り込む余地はありません。

小説の心情読解でさえ、「自分ならこう感じる」ではなく、「本文のこの描写から、登場人物はこう感じていると客観的に推測できる」という論理的な思考が求められます。

「センスがないから国語はできない」と諦めるのではなく、「正しい解き方を知らないだけだ」と考え方を変えてみましょう。本記事で紹介したような、知識を蓄え、論理的な読解法と解答法をトレーニングすることで、誰でも国語の成績を安定させることができます。国語は「技術」で解く科目なのです。

受験勉強のために読書はした方がいいですか?

この質問への答えは、受験生の学年によって異なります。

- 高校1・2年生の場合:YES

この時期の読書は、受験勉強に非常に良い影響を与えます。様々なジャンルの本を読むことで、語彙力が豊かになり、文章を読むスピードと集中力が自然と養われます。また、評論で扱われるようなテーマに普段から触れておくことで、背景知識も身につきます。何より、活字に慣れることは、国語だけでなく全ての科目の土台となる「読む力」を鍛えることに繋がります。 - 高校3年生(特に直前期)の場合:NO

受験が目前に迫った時期に、慌てて読書を始めるのは得策ではありません。なぜなら、一般的な読書と、入試問題を解くための読解は目的が異なるからです。入試では、限られた時間の中で設問に答えるという特殊なタスクが求められます。この時期は、読書に時間を使うよりも、1問でも多くの過去問や問題集を解き、「設問を解くための実践的な読み方・解き方」のスキルを磨くべきです。

読書はあくまで基礎体力作りであり、それ自体が直接的な得点力になるわけではない、と理解しておきましょう。

時間内に問題を解き終えるにはどうすればいいですか?

試験時間内に問題を解ききれない、という悩みは非常に多くの受験生が抱えています。この問題を解決するには、原因を分析し、具体的な対策を講じる必要があります。

1. 原因を分析する

まず、なぜ時間が足りないのか、その原因を自己分析しましょう。

- 読むスピードが遅い(純粋な読解速度の問題)

- 一文一文を理解するのに時間がかかる(精読に時間がかかりすぎる)

- 設問の選択肢で悩みすぎる(判断に時間がかかる)

- 特定の分野や大問に時間をかけすぎている(時間配分の問題)

2. 原因別の対策を講じる

- 読むスピードを上げるには:

時間を意識した演習を繰り返すことが基本です。また、文章の全てを同じ集中力で読むのではなく、筆者の主張や段落の要点など重要な部分を重点的に、具体例など補足的な部分はスピーディーに読む、といった強弱をつけた読み方を身につけることも有効です。 - 判断のスピードを上げるには:

選択肢問題で迷う場合、それは「正解の根拠」と「不正解の根拠」を瞬時に見抜く力が不足している証拠です。普段の演習から、なぜその選択肢が間違いなのか(本文にない、言い過ぎ、矛盾など)を言語化するトレーニングを徹底しましょう。これを繰り返すことで、判断の精度とスピードが向上します。 - 時間配分を最適化するには:

本番で最も重要な戦略です。事前に「現代文22分、古文18分、漢文12分、見直し8分」のように、各大問にかける時間を厳密に決め、ストップウォッチで計りながら過去問演習を行います。決めた時間を過ぎたら、たとえ途中でも次の大問に進む練習をしてください。この「捨てる勇気」も、本番でパニックに陥らないために必要なスキルです。自分にとって最も効率的な解く順番を見つけることも、時間短縮に繋がります。

時間内に解ききる能力は、一朝一夕には身につきません。日々の演習の中で常に時間を意識し、試行錯誤を繰り返すことで、徐々にペースを掴んでいきましょう。