大学受験において、社会科目の選択は合否を大きく左右する重要な要素です。その中でも日本史は、暗記量が多い一方で、一度流れを掴めば安定して高得点を狙える科目として多くの受験生に選ばれています。しかし、「どこから手をつければいいのかわからない」「勉強しているのに成績が伸びない」といった悩みを抱える受験生も少なくありません。

この記事では、大学受験日本史の勉強を始める前に知っておくべき基本事項から、偏差値を効率的に上げるための具体的な学習ステップ、年間スケジュール、成績が伸び悩んだときの対処法まで、網羅的に解説します。さらに、目的別におすすめの参考書・問題集を紹介し、それぞれの効果的な使い方についても詳しく説明します。

この記事を最後まで読めば、あなたに合った日本史の学習計画を立て、志望校合格への最短ルートを歩み始めることができるでしょう。

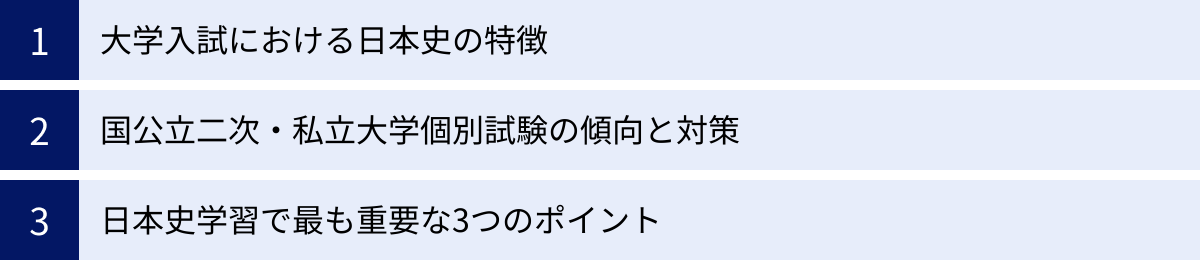

目次

日本史の勉強を始める前に知っておくべきこと

大学受験の日本史学習を本格的にスタートする前に、まずは敵を知ることが重要です。入試で日本史がどのように問われるのか、そして高得点を取るためには何が最も大切なのかを理解しておくことで、学習の方向性が明確になり、効率的な勉強が可能になります。このセクションでは、大学入試における日本史の特徴と、学習を進める上での最も重要な3つのポイントについて詳しく解説します。

大学入試における日本史の特徴

大学入試の日本史は、大きく「共通テスト」と「国公立二次・私立大学個別試験」の2つに分けられます。それぞれ出題形式や問われる能力が異なるため、志望校に合わせて対策を講じることが不可欠です。

共通テストの傾向と対策

大学入学共通テストの日本史は、センター試験の時代から大きく傾向が変化しました。単なる知識の暗記だけでは高得点が難しく、歴史的思考力や資料読解力が重視されるのが最大の特徴です。

【出題形式と傾向】

- 資料・史料の読解問題: 教科書には載っていないような初見の史料、図版、グラフ、地図、写真などが頻繁に用いられます。これらの資料から情報を正確に読み取り、歴史的背景と結びつけて考察する能力が問われます。例えば、ある時代の人口推移のグラフから、その背景にある社会経済の変化を推測させるような問題が出題されます。

- 会話文形式の問題: 複数の登場人物(生徒や先生など)が特定の歴史的事象について議論する形式の問題です。会話の流れを理解し、その中で提示される複数の資料や意見を整理・比較検討して、正しい選択肢や考察を選ぶ必要があります。

- 歴史の「流れ」と「因果関係」を問う問題: 単一の出来事だけでなく、その出来事がなぜ起こったのか(原因)、そしてその後にどのような影響を与えたのか(結果)という、歴史の大きな文脈(コンテクスト)を理解しているかが試されます。出来事を年代順に並べ替える問題や、特定の政策が実施された背景を問う問題が代表的です。

- 正誤問題の複雑化: 従来の単純な正誤判定だけでなく、複数の文章の正誤の組み合わせを問う問題や、「誤っているものをすべて選べ」といった形式の問題が増えています。これにより、一つ一つの知識の正確性がよりシビアに求められるようになりました。

【対策】

共通テストで高得点を狙うためには、以下の対策が有効です。

- 教科書の通読と資料集の活用: まずは教科書を精読し、歴史の基本的な流れをしっかりと頭に入れることが大前提です。その上で、教科書に出てくる図版やグラフ、地図には必ず目を通し、それらが何を示しているのかを説明できるようにしておきましょう。資料集を常に横に置き、関連するページを参照する習慣をつけることが、資料読解力の向上に直結します。

- 史料問題への慣れ: 共通テストでは、史料そのものの内容を問うだけでなく、史料から読み取れる事柄と歴史的知識を結びつける問題が多く出題されます。史料問題に特化した問題集を1冊用意し、初見の史料に触れる機会を増やしましょう。その際、史料中のキーワードから時代や関連人物を特定する練習を繰り返すことが重要です。

- 過去問と予想問題の演習: 共通テスト特有の問題形式に慣れるためには、過去問(試行調査を含む)や各予備校が出版する予想問題集を解くことが最も効果的です。時間を計って解くことで、時間配分の感覚も養えます。解きっぱなしにせず、なぜその選択肢が正解で、他の選択肢がなぜ間違いなのかを根拠を持って説明できるまで徹底的に復習することが、思考力を鍛える上で不可欠です。

国公立二次・私立大学個別試験の傾向と対策

国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験では、大学・学部によって出題傾向が大きく異なります。共通テスト以上に、各大学のアドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)が色濃く反映されるため、志望校に特化した対策が合否を分けます。

【出題形式と傾向】

- 難易度の高い用語・正誤問題: 早稲田大学や慶應義塾大学、MARCH(明治、青山学院、立教、中央、法政)などの難関私立大学では、教科書の脚注や欄外に載っているような、非常に細かい知識を問う問題が頻出します。用語集の隅々まで目を通し、正確な知識を蓄える必要があります。

- 史料問題: 共通テストと同様に史料問題は多くの大学で出題されますが、より専門的で読解が難しい史料が用いられる傾向にあります。特に、史料の空欄補充や、史料の内容に関する詳細な説明を求める問題が見られます。

- 論述問題: 国公立大学の二次試験や、一部の私立大学(早稲田大学文学部など)で課されます。数十文字程度の短いものから、400字を超える長文論述まで字数は様々です。特定の歴史的出来事の背景・経緯・影響を説明させたり、複数の事象を比較・関連づけて論じさせたりするなど、知識の体系的な理解と、それを論理的に説明する文章構成力が求められます。

- テーマ史・分野史: 特定のテーマ(例:土地制度史、税制史、日米関係史)や分野(例:文化史、経済史、外交史)に絞って、時代を横断する形で深く問う問題が出題されることがあります。通史の学習だけでは対応が難しく、テーマごとの知識の整理が必要です。

【対策】

- 徹底した過去問分析: 最も重要な対策は、志望校の過去問を少なくとも5〜10年分は解き、傾向を徹底的に分析することです。出題形式(マーク式か記述式か)、問題の難易度、頻出する時代や分野、史料や論述の有無などを詳細に把握しましょう。これにより、今後の学習でどこに重点を置くべきかが明確になります。

- 用語集・資料集のフル活用: 難関私大を目指す場合は、教科書レベルの知識だけでは不十分です。用語集を使って、関連語句や背景知識まで含めて深く学習しましょう。資料集も同様に、細かいキャプションまで読み込み、視覚情報と知識を結びつけることが重要です。

- 論述問題のトレーニング: 論述問題が出題される大学を志望する場合は、早期からの対策が必要です。まずは短い字数の問題から始め、模範解答を参考に「どのような要素を盛り込むべきか」「どのような論理展開で書くべきか」を学びましょう。学校や塾の先生に添削してもらい、客観的なフィードバックを受けることが上達への近道です。指定されたキーワードをすべて使い、問いに真正面から答える練習を繰り返しましょう。

日本史学習で最も重要な3つのポイント

どのような入試形式であっても、日本史の学習を進める上で共通して重要となる3つの基本原則があります。この3つのポイントを常に意識することで、学習効率は飛躍的に向上し、盤石な知識体系を築くことができます。

① 歴史の大きな「流れ」を理解する

日本史学習の根幹をなすのが、歴史の「流れ」を理解することです。個々の出来事や人物、用語をバラバラに暗記するだけでは、応用問題や初見の史料問題に対応できません。「流れ」を理解するとは、「なぜその出来事が起こったのか(原因・背景)」と「その出来事が後にどのような影響を与えたのか(結果・展開)」という因果関係を把握することです。

例えば、「大化の改新」という出来事を覚えるだけでなく、「なぜ大化の改新が必要だったのか?(蘇我氏の専横という背景)」、「大化の改新の結果、日本の政治体制はどう変わっていったのか?(律令国家形成への道)」といった文脈で理解することが重要です。

この「流れ」を掴むためには、まずは講義系の参考書や教科書を何度も通読し、全体像を把握することから始めましょう。出来事を点で覚えるのではなく、線でつなぎ、さらにその線が集まってできた時代の面として捉える意識を持つことが、日本史を得意科目にするための第一歩です。

② インプットとアウトプットを繰り返す

知識を確実に定着させるためには、インプット(知識を頭に入れる)とアウトプット(知識を使う)のサイクルを高速で回転させることが不可欠です。多くの受験生がインプットに偏りがちですが、実際に問題を解くことで初めて知識の定着度や理解の穴が明らかになります。

- インプット: 講義系参考書や教科書を読む、一問一答で用語を覚える、授業を受けるなど。

- アウトプット: 問題集を解く、過去問に挑戦する、覚えたことを誰かに説明する、年表や相関図を自分で作ってみるなど。

理想的なのは、「インプットしたら、すぐにアウトプットする」というサイクルです。例えば、講義系参考書で一つの時代(例:鎌倉時代)を学習したら、すぐにその範囲の問題集を解いてみます。間違えた問題や分からなかった用語は、すぐに参考書や教科書に戻って確認(インプット)し直します。この繰り返しによって、知識は単なる記憶から「使える知識」へと昇華していきます。インプットとアウトプットの比率は、学習初期は7:3程度でも構いませんが、最終的には3:7くらいまでアウトプットの比重を高めていくのが理想です。

③ 出来事・人物・年代を関連づけて覚える

日本史には無数の出来事、人物、そして年代が登場します。これらを個別に暗記しようとすると、膨大な量に圧倒され、すぐに記憶の限界を迎えてしまいます。重要なのは、これらの要素を一つのセットとして、常に関連づけて覚えることです。

例えば、「承久の乱」というキーワードが出てきたら、

- 年代: 1221年

- 中心人物: 後鳥羽上皇(朝廷側)、北条義時・泰時(幕府側)

- 原因: 鎌倉幕府の支配を快く思わない後鳥羽上皇が、朝廷の権威回復を目指して倒幕の兵を挙げた。

- 結果: 幕府軍が圧勝し、後鳥羽上皇らは配流。幕府が朝廷の監視のために「六波羅探題」を設置し、西国への支配力を強めた。

このように、一つの出来事を中心に、関連する情報を芋づる式に引き出せるように整理して覚える習慣をつけましょう。自作のノートや単語カードに、出来事、人物、年代、原因、結果をまとめて書くのも効果的です。特に、写真や肖像画、地図などを資料集で確認し、視覚情報と結びつけると、記憶はさらに強固なものになります。この「関連づけ」こそが、断片的な知識を有機的なネットワークに変え、論述問題や複雑な正誤問題に対応する力を養う鍵となります。

日本史の勉強はいつから始めるべき?

「日本史の受験勉強は、具体的にいつから始めればいいのだろうか?」これは多くの受験生が抱く疑問です。結論から言うと、理想は高校2年生の秋から冬にかけて、遅くとも高校3年生の4月には本格的な受験勉強を開始したいところです。

もちろん、これはあくまで一般的な目安であり、個々の状況によって最適な開始時期は異なります。例えば、学校の授業進度が速く、高校2年生のうちに通史(古代から現代までの一通りの歴史)を終える場合は、それに合わせて早期に受験勉強へ移行できます。一方で、部活動に打ち込んでいて高校3年生の夏までまとまった勉強時間が取れないというケースもあるでしょう。

重要なのは、「通史を一周し、基礎を固めるのにどれくらいの時間が必要か」を逆算して計画を立てることです。日本史は、古代から現代まで非常に広範な知識が求められます。この通史の学習を終えないことには、本格的な問題演習や志望校対策に進むことができません。

一般的に、ゼロから始めて通史を一周するには、毎日コンスタントに勉強しても3〜6ヶ月程度かかると言われています。つまり、高校3年生の夏休みが終わる頃までには、少なくとも通史の全体像を把握し、基本的な用語は一通りインプットし終えている状態が望ましいです。

以下に、志望校のレベルや個人の状況に応じた開始時期の目安をまとめます。

| 志望校レベル | 推奨される開始時期 | 理由・目標 |

|---|---|---|

| 難関国公立・早慶上智 | 高校2年生の秋〜冬 | 論述対策や難解な史料問題、細かい知識が問われるため、早期に通史を終え、演習とテーマ史対策に十分な時間を確保する必要がある。高3の夏までには通史2周目と基礎的な問題演習を終えているのが理想。 |

| GMARCH・関関同立・中堅国公立 | 高校2年生の終わり〜高3の4月 | 標準的な知識と読解力が問われる。高3の夏休みまでに通史を一周し、夏休み以降は本格的な演習に入れるように計画を立てる。苦手分野を早期に発見し、克服する時間を確保するためにも、春からのスタートが望ましい。 |

| 日東駒専・産近甲龍・共通テスト利用 | 高校3年生の4月〜6月 | 基礎〜標準レベルの知識が中心。部活などでスタートが遅れた場合でも、夏休みを最大限に活用して通史を一気に終わらせる計画を立てれば挽回は可能。ただし、計画的に進めないと演習時間が不足するリスクがある。 |

もし開始時期が遅れてしまった場合でも、焦る必要はありません。重要なのは、残された時間で最も効率的な学習を行うことです。その場合は、まず講義系の参考書で大急ぎで全体の流れを掴むことに集中し、細かい知識の暗記は後回しにするなど、優先順位をつけた学習計画を立てましょう。

また、日本史の学習は英語や数学と比べて、勉強時間と成績が比較的比例しやすい科目です。つまり、始めた時期が多少遅くても、その後の集中力と学習量で十分に逆転が可能です。「もう遅い」と諦めるのではなく、「今から何をすべきか」を考え、すぐに行動に移すことが何よりも大切です。

学習を開始する際の最初の目標は、「夏休み終了までに通史を一周する」こと。この目標を達成するために、いつから、どのようなペースで学習を進めるべきかを具体的に計画し、今日から日本史の勉強をスタートさせましょう。

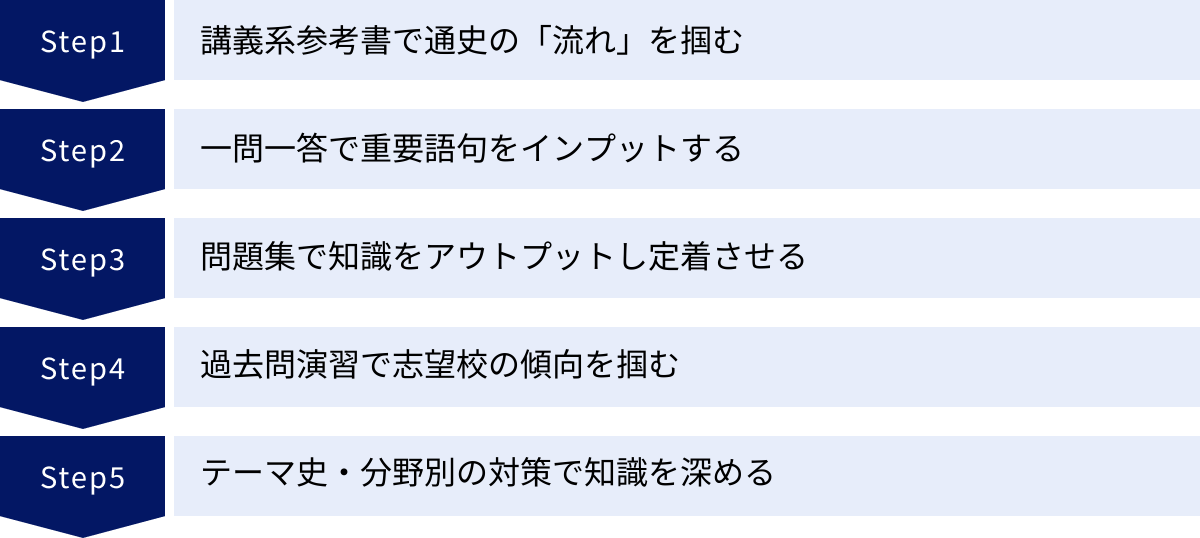

偏差値が上がる日本史の勉強法5ステップ

日本史の偏差値を着実に上げるためには、やみくもに勉強するのではなく、戦略的な順序で学習を進めることが極めて重要です。ここでは、多くの成功した受験生が実践してきた、効率的かつ効果的な5つの学習ステップを紹介します。このステップに沿って学習を進めることで、知識がスムーズに定着し、応用力も身についていきます。

① ステップ1:講義系参考書で通史の「流れ」を掴む

すべての土台となる最初のステップは、講義系参考書を使って通史の「流れ」を大まかに掴むことです。いきなり一問一答や問題集から始めると、知識が断片的になり、歴史の大きな文脈を見失ってしまいます。これでは、因果関係を問う問題や論述問題に対応できません。

- 目的: 個々の出来事を暗記するのではなく、時代から時代へと続く歴史のストーリーを理解すること。政治・経済・社会・文化がどのように関連し合いながら時代が動いていったのか、そのダイナミズムを感じ取ることが重要です。

- 具体的なやり方:

- まずは細かい用語や人名を無理に覚えようとせず、物語を読むような感覚でリラックスして通読します。1周目は、全体の雰囲気を掴むだけで十分です。

- 2周目以降は、少し意識的に読み進めます。特に、「なぜこの出来事が起きたのか(背景)」「この改革は何を目指したのか(目的)」「その結果どうなったのか(影響)」といった因果関係を説明している部分に注目しましょう。

- 各時代の冒頭と結びの部分は、その時代の特徴や次の時代への転換点がまとめられていることが多いので、特に注意深く読みます。

- 注意点: この段階で完璧を目指さないこと。分からない部分があっても立ち止まらず、まずは最後まで読み通すことが大切です。全体像を把握した後で細かい部分に戻ると、驚くほど理解が深まります。 学校の授業と並行して進める場合は、予習として該当範囲を読んでおくと、授業の理解度が格段に上がります。

- 使用する教材: 『金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本』や『一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書』など、語り口調で書かれていて読みやすい講義系の参考書がおすすめです。

② ステップ2:一問一答で重要語句をインプットする

通史の流れを掴んだら、次はその流れを構成する骨格となる重要語句を正確にインプットしていきます。ここで活躍するのが一問一答形式の参考書です。

- 目的: 講義系参考書で理解した歴史のストーリーに、具体的な人名、事件名、制度名、年代などの「点」の知識を肉付けし、定着させること。

- 具体的なやり方:

- 講義系参考書で学習した範囲に対応する部分を一問一答で進めます。例えば、「鎌倉時代」を読んだら、一問一答の「鎌倉時代」の章に取り組みます。

- 最初は答えを見ながらでも構いません。問題と答えをセットで音読するなどして、用語とその意味を関連づけます。

- 重要なのは「即答」できるまで繰り返すこと。 少しでも迷ったり、思い出せなかったりした問題にはチェックをつけ、何度も反復練習します。赤シートなどを活用し、効率的に進めましょう。

- 単に用語を覚えるだけでなく、その用語がどの時代の、どのような文脈で出てきたのかを常に意識することが大切です。分からなくなったら、すぐにステップ1で使った講義系参考書や教科書に戻って確認しましょう。

- 注意点: 一問一答は、あくまで知識のインプットと確認のためのツールです。これだけをやっていても、歴史の「流れ」は身につきません。 必ず講義系参考書と並行して使い、知識を流れの中に位置づける作業を怠らないようにしましょう。また、難関私大志望者以外は、最初から細かすぎる知識(星印が少ないなど)に手を出す必要はありません。まずは最重要語句から完璧にすることが先決です。

③ ステップ3:問題集で知識をアウトプットし定着させる

インプットした知識が本当に「使える知識」になっているかを確認し、定着させるために、問題集を使ったアウトプットの練習に移ります。このステップが、学力を飛躍させる上で非常に重要です。

- 目的: 覚えた知識を実際の入試問題に近い形式で使う練習をすること。また、自分の知識の穴や、理解が曖昧な部分を発見し、復習のきっかけとすること。

- 具体的なやり方:

- まずは自分のレベルに合った基礎的な問題集から始めます。ステップ1・2で学習した範囲の問題を解いてみましょう。

- 解き終わったら、必ず丸付けと復習を行います。成績が伸びるかどうかは、この復習の質で決まると言っても過言ではありません。

- 正解した問題でも、なぜその選択肢が正しいのか、他の選択肢はどこが違うのかを自分の言葉で説明できるように確認します。根拠が曖昧なまま正解した問題は、次に同じ問題が出ても解ける保証はありません。

- 間違えた問題は、解答解説を熟読し、なぜ間違えたのか(知識不足、勘違い、読解ミスなど)を分析します。そして、必ず講義系参考書や教科書、一問一答に戻って関連知識を総復習します。この「戻る」作業を面倒くさがらずにやることが、知識を強固にする鍵です。

- 注意点: 最初から難しい問題集に手を出すのは避けましょう。解けない問題が多すぎるとモチベーションが低下し、学習が非効率になります。簡単なレベルの問題集を完璧に仕上げてから、徐々にレベルを上げていくのが王道です。問題集は何冊も手を出すのではなく、決めた1冊を徹底的にやり込み、すべての問題を完璧に説明できる状態にすることを目指しましょう。

④ ステップ4:過去問演習で志望校の傾向を掴む

基礎的な知識が定着し、標準的な問題集が一通り解けるようになったら、いよいよ志望校の過去問演習に取り組みます。これは、受験勉強の総仕上げであり、合格点を取るための最終調整の段階です。

- 目的: 志望校の出題傾向(頻出時代・分野、問題形式、難易度、時間配分)を肌で感じ、それに特化した対策を立てること。また、本番同様の環境で解くことで、実戦力を養うこと。

- 具体的なやり方:

- まずは時間を計って、1年分を解き通してみます。最初は合格点に届かなくても気にする必要はありません。

- 解き終わったら、ステップ3と同様に徹底的な復習を行います。特に、「この大学は文化史をよく出すな」「史料問題は必ずこの形式だ」「この時代は特に細かい知識が問われるな」といった、その大学特有の「クセ」を分析することが重要です。

- 過去問で明らかになった自分の弱点(特定の時代が苦手、史料問題で時間がかかるなど)を潰すために、これまで使ってきた参考書や問題集に戻って復習します。

- 過去問は最低でも5年分、できれば10年分以上を繰り返し解き、問題を見ただけで出題の意図や解答のポイントがわかるレベルを目指しましょう。

- 注意点: 過去問は貴重な演習材料です。基礎が固まっていないうちから手を付けてしまうと、傾向分析もできず、ただ消費してしまうだけになります。本格的に取り組むのは、通史の学習と標準レベルの問題集が終わった後(目安として高校3年生の秋以降)にしましょう。それ以前に傾向を知りたい場合は、一度軽く目を通す程度に留めておくのが賢明です。

⑤ ステップ5:テーマ史・分野別の対策で知識を深める

通史の学習と過去問演習を並行して進める中で、特定のテーマや分野に弱点が見つかったり、志望校で頻出であることがわかったりした場合は、テーマ史・分野別の対策で知識を縦横に深めていきます。

- 目的: 通史(時代を縦に進める学習)だけでは手薄になりがちな、特定のテーマ(例:土地制度史、外交史)や分野(例:文化史、史料問題、論述)の知識を、時代を横断して整理し、強化すること。

- 具体的なやり方:

- 文化史: 多くの受験生が苦手とする分野ですが、難関大学では頻出です。文化史に特化した参考書や問題集を使い、仏像の写真、寺社建築の様式、文学作品と作者などを時代ごとに整理して覚えます。年表や自作のまとめノートを作るのも効果的です。

- 史料問題: 史料問題対策の問題集を使い、頻出史料の読解に慣れておきましょう。キーワードから時代を特定し、内容を要約する練習を積むことが重要です。

- 論述問題: 志望校で出題される場合は、専用の参考書で対策します。模範解答を参考にしつつ、まずは短い字数から書く練習を始め、学校や塾の先生に添削してもらうのが最も効果的です。

- その他テーマ史: 経済史、社会史、外交史など、志望校の傾向に合わせて対策します。例えば、早稲田大学商学部では経済史が頻出するなど、大学・学部ごとに特徴があります。過去問分析を通じて、対策すべきテーマを特定しましょう。

- 注意点: テーマ史対策は、あくまで通史の知識が固まっていることが前提です。基礎ができていない段階で手を出すと、かえって知識が混乱する可能性があります。過去問演習を通じて自分の弱点や志望校の傾向を把握した上で、必要な対策をピンポイントで行うのが最も効率的です。

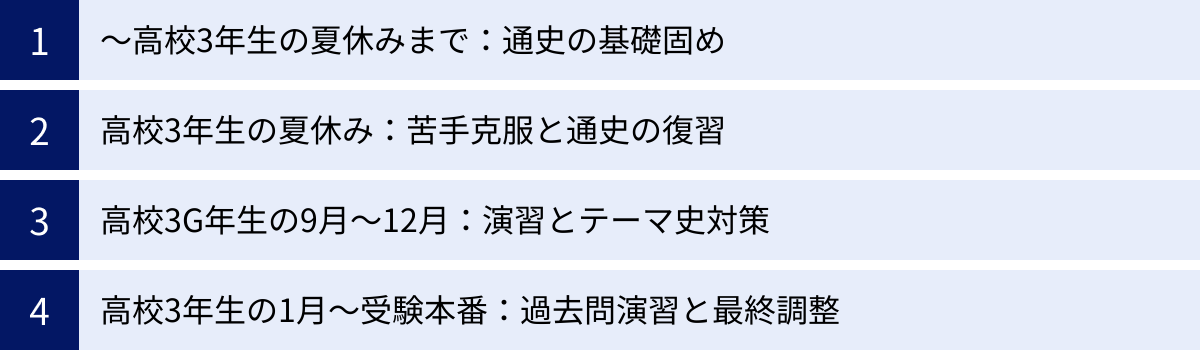

【時期別】大学受験日本史の年間学習スケジュール例

日本史の学習を計画的に進めるためには、年間の見通しを立てることが不可欠です。ここでは、高校3年生の受験生をモデルとした、標準的な年間学習スケジュール例を紹介します。部活動の状況や個人の得意・不得意に合わせて、自分だけのオリジナルスケジュールに調整して活用してください。

〜高校3年生の夏休みまで:通史の基礎固め

この時期の最大の目標は、日本史の全範囲(古代〜現代)の通史を少なくとも1周終えることです。ここでの頑張りが、秋以降の成績の伸びを大きく左右します。

- 学習のメインテーマ: インプット中心の基礎力養成

- 使用教材:

- 講義系参考書(1冊)

- 一問一答(1冊)

- 教科書、資料集

- 具体的な学習内容:

- 講義系参考書による「流れ」の理解: まずは講義系参考書を読み進め、歴史の大きなストーリーを掴みます。学校の授業の進度に合わせて、あるいは先取りする形で、コンスタントに進めていきましょう。この段階では、細部の暗記よりも全体の因果関係を理解することを優先します。

- 一問一答による重要語句の暗記: 講義系参考書で学んだ範囲を、一問一答で復習します。通学時間などのスキマ時間を有効活用し、基本的な用語を確実に覚えていきましょう。赤シートを使い、即答できるまで繰り返すのがポイントです。

- 教科書・資料集の活用: 講義系参考書で分かりにくかった部分を教科書で補ったり、出てきた文化財や地図を資料集で確認したりする習慣をつけます。視覚的な情報をインプットすることで、記憶が定着しやすくなります。

- 達成目標:

- 講義系参考書を通読し、日本史の全体像を把握できている。

- 一問一答の最重要語句(星3つなど)は、8割以上即答できる。

- 各時代の特徴や大きな出来事を、自分の言葉で簡単に説明できる。

高校3年生の夏休み:苦手克服と通史の復習

夏休みは、まとまった勉強時間を確保できる貴重な期間です。この期間を利用して、前半でやり残した通史の範囲を終わらせ、同時にこれまで学習した内容の総復習と苦手分野の克服に全力を注ぎます。

- 学習のメインテーマ: 知識の定着と弱点補強

- 使用教材:

- これまで使ってきた講義系参考書、一問一答

- 基礎レベルの問題集(1冊)

- 具体的な学習内容:

- 通史の2周目と総復習: 講義系参考書と一問一答を使い、古代からもう一度、通史を復習します。1周目よりもスピードを上げて、知識の抜け漏れがないかを確認しながら進めます。特に、手薄になりがちな近現代史は重点的に行いましょう。

- 基礎問題集によるアウトプット開始: この時期から、本格的に問題演習を取り入れます。『レベル別問題集 基礎編』など、基本的な問題で構成された問題集を1冊用意し、学習した範囲から解き始めます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを分析し、必ず参考書に戻って復習するサイクルを確立させましょう。

- 苦手分野の特定と克服: 問題演習を通じて、自分が特に苦手とする時代や分野(例:平安時代の土地制度、鎌倉時代の仏教、戦後経済史など)を明確にします。苦手分野は、講義系参考書や教科書を特に丁寧に読み込み、ノートにまとめるなどして集中的に対策します。

- 達成目標:

- 通史2周目を完了し、知識が定着している。

- 基礎レベルの問題集を1周終え、正答率8割以上を目指す。

- 自分の苦手分野を把握し、克服のための学習に着手できている。

高校3G年生の9月〜12月:演習とテーマ史対策

2学期に入ると、受験本番が近づき、焦りも出てくる時期です。この時期は、基礎固めから応用力・実践力の養成へと学習の軸足を移します。 志望校のレベルに合わせた問題演習を積み重ね、得点力を高めていきましょう。

- 学習のメインテーマ: アウトプット中心の実践力強化

- 使用教材:

- 標準〜応用レベルの問題集(1冊)

- 志望校の過去問

- テーマ史・分野別の参考書(文化史、史料問題、論述など)

- 具体的な学習内容:

- 標準・応用問題集での演習: 『実力をつける日本史100題』や『日本史標準問題精講』など、志望校のレベルに合った問題集に取り組みます。このレベルの問題集を完璧にすることで、多くの大学に対応できる実力が身につきます。復習を徹底し、なぜその答えになるのかを論理的に説明できるレベルを目指しましょう。

- 過去問演習(本格開始): 志望校の過去問を本格的に解き始めます。まずは時間を計って解き、自分の実力と合格点のギャップを把握します。その後、徹底的に復習・分析し、出題傾向や頻出分野を掴みます。

- テーマ史・分野別対策: 過去問分析で見えてきた弱点や、志望校で頻出の分野(文化史、史料問題、論述など)について、専用の参考書を使って集中的に対策します。通史の知識を、テーマごとに横断的に整理し直すことで、より深い理解が得られます。

- 達成目標:

- 標準・応用レベルの問題集を完璧に仕上げる。

- 志望校の過去問で、合格最低点を超えることを目指す。

- 文化史や史料問題など、特定の分野に対する苦手意識がなくなっている。

高校3年生の1月〜受験本番:過去問演習と最終調整

入試直前期は、新しいことに手を出すのではなく、これまでやってきたことの精度を高める最終調整の期間です。体調管理にも気を配りながら、万全の状態で本番を迎えられるように準備します。

- 学習のメインテーマ: 得点力の最大化と知識の総仕上げ

- 使用教材:

- 志望校および併願校の過去問

- これまで使ってきた全ての参考書・問題集・ノート

- 具体的な学習内容:

- 過去問の反復演習: 志望校の過去問を繰り返し解き、時間配分や解く順番など、本番での戦い方を確立します。間違えた問題だけでなく、正解した問題の根拠も再確認し、知識の盤石化を図ります。第二志望以下の併願校の過去問にも取り組み、形式に慣れておきましょう。

- 知識のメンテナンス: これまで使ってきた参考書や問題集、一問一答、自作のまとめノートなどを高速で復習し、知識の抜け漏れがないか最終チェックを行います。特に、忘れやすい文化史や近現代史、細かい年代などは重点的に見直します。

- 体調管理とメンタル調整: 直前期は不安になりがちですが、これまで積み重ねてきた努力を信じることが大切です。睡眠時間をしっかり確保し、万全のコンディションで試験に臨めるように生活リズムを整えましょう。

- 達成目標:

- 志望校の過去問で、安定して合格点を取れる実力を身につける。

- これまで学習した内容に不安な点がなく、自信を持って本番に臨める。

日本史の成績が伸びない人が見直すべき3つの原因

「毎日コツコツ勉強しているのに、模試の成績が上がらない」「暗記はしているはずなのに、問題が解けない」といった悩みは、多くの日本史学習者が経験する壁です。成績が伸び悩むとき、その原因は学習の「量」ではなく「質」や「方法」にあることがほとんどです。ここでは、成績が伸びない受験生に共通しがちな3つの原因とその改善策を詳しく解説します。

アウトプットの量が不足している

最もよくある原因の一つが、インプットに偏り、アウトプットの量が絶対的に不足しているケースです。講義系参考書を何度も読んだり、一問一答を完璧に覚えたりすることに満足してしまい、実際に問題を解く練習を怠っていませんか。

- 具体的な症状:

- 「用語は覚えているはずなのに、問題文で問われると答えられない」

- 「正誤問題で、どこが間違っているのか判断できない」

- 「模試や過去問を解くと、時間が足りなくなる」

- なぜ問題なのか: 人間の脳は、情報を取り入れる(インプット)だけでは、その知識を長期記憶として定着させたり、応用したりすることが苦手です。知識を実際に使ってみる(アウトプット)ことで初めて、脳はその情報を「重要」だと認識し、記憶が強化されます。 また、問題を解くことで、自分の知識のどこが曖昧で、どこが不足しているのかが客観的に明らかになります。インプットだけの学習は、穴の開いたバケツに水を注ぎ続けるようなもので、非効率なのです。

- 改善策:

- 学習計画に問題演習の時間を強制的に組み込む: 「参考書を1章読んだら、必ず対応する範囲の問題集を10問解く」といったルールを自分に課しましょう。インプットとアウトプットをワンセットで行う習慣をつけることが重要です。

- アウトプットの比重を高める: 学習が進むにつれて、インプット:アウトプットの比率を「5:5」から、最終的には「3:7」程度までアウトプットの割合を増やしていくことを意識しましょう。

- 「説明する」アウトプットを試す: 問題を解くだけでなく、「その出来事の背景と結果を、何も見ずに友人に説明する」といったアウトプットも非常に効果的です。自分の言葉で再構築する過程で、理解が飛躍的に深まります。相手がいなければ、壁に向かって一人で話すだけでも構いません。

知識が断片的で「流れ」として繋がっていない

一問一答などで個々の用語は覚えていても、それらが歴史の大きなストーリーの中でどのような位置づけにあるのかを理解できていないケースです。知識が「点」として脳内に散らばっているだけで、線や面になっていない状態です。

- 具体的な症状:

- 「年号の並べ替え問題が全くできない」

- 「論述問題で、何を書けばいいのか分からない」

- 「史料を読んでも、どの時代のことを言っているのか見当がつかない」

- なぜ問題なのか: 近年の大学入試、特に共通テストでは、単なる用語の暗記ではなく、出来事の因果関係や時代の大きな変化を捉える「歴史的思考力」が問われます。知識が断片的だと、「Aという出来事があったから、Bという政策が取られ、その結果Cという社会変化が起きた」といった繋がりを理解できないため、応用問題に全く歯が立たなくなります。

- 改善策:

- 講義系参考書や教科書に立ち返る: もう一度、講義系参考書や教科書を通読しましょう。その際、個々の用語を追うのではなく、各章のタイトルや見出しに注目し、「この時代は、全体として何がテーマだったのか」を意識しながら読み進めます。

- 自作の年表や相関図を作成する: 自分で年表を作ってみることで、出来事の前後関係が視覚的に整理されます。また、特定の事件に関わった人物たちの相関図(例:承久の乱の朝廷側と幕府側の人物関係)を作成するのも、知識を関連づける上で非常に有効です。

- 「なぜ?」を常に自問する: 学習中に新しい用語や出来事が出てきたら、常に「なぜそれは起こったのか?」「なぜその名前なのか?」と自問する癖をつけましょう。 例えば、「六波羅探題」を覚える際には、「なぜ六波羅(京都の地名)に置かれたのか?」→「承久の乱の後、朝廷を監視するため」という背景までセットで理解することが、「流れ」を掴む訓練になります。

復習のやり方が非効率

勉強はしているし、問題も解いている。しかし、一度解いた問題や覚えたはずの知識をすぐに忘れてしまう。これは、復習のタイミングや方法が適切でないことが原因です。

- 具体的な症状:

- 「問題集を1冊やり終えたのに、最初の方の内容はほとんど覚えていない」

- 「模試のたびに、同じような間違いを繰り返してしまう」

- 「間違えた問題の解答解説を読んでも、その場限りで身についていない」

- なぜ問題なのか: ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」によれば、人の記憶は学習した直後から急激に失われ、1日後には約74%を忘れてしまうとされています。復習を適切なタイミングで行わないと、せっかくの学習時間が無駄になってしまいます。また、ただ答えを確認するだけの復習では、なぜ間違えたのかという根本原因が解消されず、同じ過ちを繰り返すことになります。

- 改善策:

- 最適なタイミングで復習する: 忘却曲線に対抗するため、「学習した当日中」「翌日」「1週間後」「1ヶ月後」といったタイミングで、同じ内容を繰り返し復習する仕組みを作りましょう。例えば、一問一答であれば、その日にやった範囲を寝る前にもう一度、次の日の朝に通学中に、さらに次の週末にまとめて…というように反復します。

- 間違えた問題の「分析」を徹底する: 復習の核心は、間違えた原因を徹底的に分析し、言語化することです。なぜ間違えたのかを「単なる知識不足」「勘違い(AとBを取り違えた)」「史料の読解ミス」「問題文の読み飛ばし」など、具体的に分類します。そして、「次に同じ間違いをしないためには、どうすればよいか」という対策まで考えることが重要です。これを記録しておく「間違いノート」の作成も非常に効果的です。

- 解き直しを必ず行う: 間違えた問題は、解説を読んで理解したつもりにならず、必ず後日、何も見ずに自力で解き直しましょう。自分の力で正解を導き出せるようになって初めて、その知識が本当に身についたと言えます。

【分野別】日本史の攻略法とおすすめの勉強法

大学受験日本史は、大きく「通史」「文化史」「史料問題」「論述問題」の4つの分野に分けられます。それぞれ特徴や求められる能力が異なるため、分野ごとの効果的なアプローチを知ることが高得点への鍵となります。

通史(政治・経済・外交史)

通史は日本史学習の根幹であり、政治史を中心に、経済史や外交史が絡み合う形で展開されます。配点も最も高く、ここを疎かにして合格はありえません。

- 特徴:

- 政治史: 各時代の権力構造の変化(天皇、貴族、武士、幕府など)、法律や制度の制定・改変が中心。歴史の大きな幹となる部分。

- 経済史: 土地制度(班田収授法、荘園公領制など)、税制(租庸調、年貢など)、産業の発達、貨幣経済の浸透などが問われる。政治的背景と密接に関連している。

- 外交史: 中国や朝鮮半島との関係、欧米諸国との接触、条約の締結、戦争などが中心。国内の政治状況が外交に、外交が国内に与えた影響を理解することが重要。

- 攻略法:

- 「タテの流れ」と「ヨコの関係」を意識する: 通史学習の基本は、時代順に出来事を追う「タテの流れ」を理解することです。それに加えて、ある特定の時期における政治・経済・外交・文化といった事象が、互いにどう影響し合っていたかという「ヨコの関係」を把握することが応用力に繋がります。例えば、「元寇」という外交的事件が、鎌倉幕府の政治(御家人の不満増大)や経済(分割相続から単独相続への移行)にどう影響したかを考える、といった視点です。

- 制度や法律は「目的・内容・結果」をセットで覚える: 例えば「株仲間解散令」であれば、「(目的)物価高騰を抑制するため」「(内容)商工業者の自由な営業を認める」「(結果)逆に流通が混乱し、失敗に終わる」という3点をセットで押さえることで、単なる暗記ではなく理解に基づいた知識になります。

- おすすめの勉強法:

- 講義系参考書と教科書の反復: まずは講義系参考書で全体のストーリーを掴み、教科書で詳細な知識を補強します。特に教科書の太字は、その時代の最重要事項なので必ず押さえましょう。

- 自作年表の作成: 重要な出来事、関連人物、制定された法律などを時系列に沿って書き出すことで、頭の中が整理されます。

- 地図の活用: 外交史では、国と国の位置関係や、戦いの舞台となった場所を地図で確認することが必須です。資料集の地図を積極的に活用し、地理的な感覚を養いましょう。

文化史

多くの受験生が苦手意識を持つ文化史ですが、特に難関私大では合否を分ける重要な分野です。後回しにせず、通史と並行して学習を進めることが理想です。

- 特徴:

- 暗記すべき事項が膨大(仏像、建築様式、絵画、文学作品、作者、学問、思想家など)。

- 似たような名前の作品や人物が多く、混同しやすい。

- 写真や図版と結びつけて覚える必要がある。

- 攻略法:

- 時代ごとの文化の特徴を掴む: まずは「天平文化は唐の影響が強く国際色豊か」「国風文化は遣唐使廃止後の日本独自の優美な文化」のように、各文化のキーワードとなる特徴や背景を大まかに理解することが大切です。この大枠を理解することで、個々の作品がどの文化に属するのかを推測しやすくなります。

- ジャンルごとに整理して覚える: 時代ごとに学習するだけでなく、「仏像の歴史」「建築様式の変遷」「和歌の歴史」のように、ジャンルごとに時代を横断して整理し直すと、知識が体系化され、比較しながら覚えられます。

- 視覚情報をフル活用する: 文化史は、文字情報だけでは限界があります。資料集の図版や写真を積極的に見て、作品のビジュアルと名称を一致させる作業を繰り返しましょう。「この仏像の穏やかな表情は定朝様だ」といったように、特徴を言葉にして覚えるのも効果的です。

- おすすめの勉強法:

- 文化史専用の参考書・問題集を一冊仕上げる: 通史とは別に、文化史に特化した教材を使うのが効率的です。『日本史の文化史が面白いほどわかる本』などが有名です。

- 一問一答の写真付きページを活用する: 一問一答の中には、文化財の写真がまとめられているものもあります。スキマ時間に眺めるだけでも効果があります。

- まとめノートの作成: 時代ごとに、建築、彫刻、絵画、文学、学問などのジャンルに分けて、代表的な作品と作者、特徴を一覧表にすると、知識が整理され、直前期の見直しにも役立ちます。

史料問題

共通テストから国公立二次、難関私大まで、幅広く出題される重要分野です。史料の読解力は、一朝一夕には身につかないため、早期からの対策が求められます。

- 特徴:

- 教科書や資料集に掲載されている頻出史料と、その場で読解と思考が求められる初見史料の2パターンがある。

- 古文の素養(歴史的仮名遣いや重要単語)が多少必要になる場合がある。

- 史料の内容だけでなく、その史料が作成された背景や、関連する歴史的知識が問われる。

- 攻略法:

- 頻出史料は「キーワード・時代・内容」をセットで覚える: 『御成敗式目』なら「泰時」「武家社会の慣習(道理)」「御家人同士の紛争解決」、『五箇条の御誓文』なら「明治新政府の基本方針」「由利公正・福岡孝弟」「公議世論の尊重」といったように、史料を特定するためのキーワードと、その概要を暗記してしまうことが基本です。

- 初見史料の読解手順を確立する: 初見史料に出会ったら、焦らずに①注釈を読む、②史料中の特徴的な単語(人名、地名、制度名など)から時代やテーマを推測する、③設問で何が問われているかを確認し、史料の中から根拠となる部分を探す、という手順で取り組みましょう。完璧に全訳できなくても、推測と文脈判断で解ける問題がほとんどです。

- おすすめの勉強法:

- 史料問題専門の問題集を解く: 『日本史史料問題一問一答【完全版】』などを利用し、多くの史料に触れる機会を増やします。最初は解答解説を参考にしながら、読解のポイントを学びましょう。

- 教科書・資料集の史料に普段から目を通す: 教科書本文の横に掲載されている史料を読み飛ばさず、内容を確認する癖をつけましょう。これが最も手軽で効果的な史料対策の第一歩です。

- 音読する: 史料を音読することで、リズムや文構造が頭に入りやすくなり、読解スピードの向上に繋がります。

論述問題

主に国公立大学の二次試験や、一部の難関私立大学で課されます。知識量だけでなく、構成力や表現力も問われる総合的な能力が必要です。

- 特徴:

- 指定された語句を使い、特定の歴史事象の背景、経緯、影響などを説明させる形式が多い。

- 複数の事象を比較させたり、自分の見解を述べさせたりする問題もある。

- 字数制限が数十〜数百字と幅広い。

- 攻略法:

- 問いに真正面から答える: 最も重要なのは、設問の要求を正確に読み取り、聞かれていることに過不足なく答えることです。「Aの意義について述べよ」と聞かれているのに、Aが起こった経緯ばかりを書いていては点数になりません。

- 答案の骨子(プロット)を作成する: いきなり書き始めるのではなく、まず答案に盛り込むべき要素(キーワード、出来事、因果関係)を箇条書きでメモし、どのような順序で説明するか(結論→理由、時系列順など)の構成を考えてから書き始めましょう。この作業で、論理的で分かりやすい文章になります。

- 因果関係を明確にする: 「〜のため」「〜によって」「その結果〜」といった接続詞を効果的に使い、出来事と出来事の間の繋がりを明確に示しましょう。これが歴史論述の核となります。

- おすすめの勉強法:

- 論述対策の参考書を活用する: 『考える日本史論述』など、答案の作り方から解説している参考書を使い、基本的な書き方を学びます。模範解答を書き写す(写経)のも、型を覚える上で有効です。

- 短い字数の問題から始める: 最初は30字や50字程度の短い論述問題から練習し、要点を簡潔にまとめる訓練を積みます。

- 添削指導を受ける: 論述対策で最も効果的なのは、第三者に自分の答案を読んでもらい、客観的なフィードバックを受けることです。学校や塾の先生に積極的にお願いし、改善点を指摘してもらいましょう。

【目的別】大学受験日本史のおすすめ参考書・問題集15選

日本史の参考書は数多く出版されており、どれを選べばよいか迷ってしまう受験生も多いでしょう。ここでは、学習のステップや目的に合わせて、定番かつ評価の高い参考書・問題集を15冊厳選して紹介します。自分のレベルや目指すゴールに合わせて、最適な一冊を見つけてください。

| カテゴリ | 書名 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 講義系 | ① 金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本 | 語り口調で因果関係がわかりやすく、初学者に最適。 |

| 講義系 | ② 一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書 | 1つのテーマを見開きで解説。図解やイラストが豊富。 |

| 講義系 | ③ 石川晶康 日本史B講義の実況中継 | 情報量が豊富で、難関大受験まで対応できる講義形式。 |

| 一問一答 | ④ 東進ブックス 日本史B一問一答【完全版】 | 網羅性が非常に高く、難関私大対策の決定版。 |

| 一問一答 | ⑤ 大学入学共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる一問一答 | 共通テストに頻出の用語・知識に特化。資料問題対策も。 |

| 問題集(基礎) | ⑥ 日本史Bレベル別問題集 1 基礎編 | 基礎知識の定着を確認するのに最適な、易しいレベルの問題集。 |

| 問題集(標準) | ⑦ 実力をつける日本史100題 | 良質な標準問題が100題。解説が丁寧で、MARCH・国公立二次レベル。 |

| 問題集(応用) | ⑧ 日本史標準問題精講 | 難易度は高めだが、思考力を要する問題が多く、最難関大対策に。 |

| 共通テスト | ⑨ 大学入学共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる本 | 共通テスト特有の思考力問題へのアプローチ法を解説。 |

| 文化史 | ⑩ 日本史の文化史が面白いほどわかる本 | 文化史に特化。フルカラーの図版とわかりやすい解説が魅力。 |

| 史料問題 | ⑪ 日本史史料問題一問一答【完全版】 | 頻出史料を網羅。史料読解の基礎力養成に。 |

| 論述対策 | ⑫ 考える日本史論述 | 論述の書き方の基本から学べる。添削例も豊富。 |

| 年号暗記 | ⑬ 元祖日本史の年代暗記法 | 語呂合わせで楽しく年号を暗記できる定番書。 |

| 補助教材 | ⑭ 山川 詳説日本史図録 | 豊富な写真・図版・地図。視覚的な理解を助ける必須アイテム。 |

| 補助教材 | ⑮ 山川 日本史B用語集 | 教科書に出てくる用語の詳細な解説。知識を深める辞書的存在。 |

① 【講義系】金谷の日本史「なぜ」と「流れ」がわかる本

(著者:金谷俊一郎、出版社:東進ブックス)

「なぜそうなったのか」という歴史の因果関係に徹底的にこだわり、軽快な語り口で解説してくれる講義系参考書です。日本史の初学者や、暗記が苦手な受験生が、歴史の大きなストーリーを掴むための最初の一冊として絶大な人気を誇ります。古代・中世・近世・近現代の4分冊。

② 【講義系】一度読んだら絶対に忘れない日本史の教科書

(著者:山﨑圭一、出版社:SBクリエイティブ)

公立高校の現役教師が執筆し、シリーズ累計でベストセラーとなっている参考書です。各テーマが見開きで完結し、豊富な図解やイラスト、面白いエピソードを交えながら解説されているため、活字が苦手な人でも飽きずに読み進められます。全体像を楽しく把握したい人におすすめです。

③ 【講義系】石川晶康 日本史B講義の実況中継

(著者:石川晶康、出版社:語学春秋社)

予備校の授業をそのまま文字に起こした「実況中継シリーズ」の日本史版。情報量が非常に豊富で、教科書の行間を埋める詳細な解説や、難関大学入試で問われるような細かい知識までカバーしています。CD付きで耳から学習することも可能。本格的に日本史を学び、難関大を目指す受験生向けの本格派参考書です。全5分冊。

④ 【一問一答】東進ブックス 日本史B一問一答【完全版】

(著者:金谷俊一郎、出版社:東進ブックス)

圧倒的な網羅性を誇る一問一答の決定版。入試に出る可能性のある用語がほぼすべて掲載されており、早慶上智などの最難関私大を目指す受験生には必須のアイテムと言えます。出題頻度に応じて星印(☆)でレベル分けされているため、自分の志望校に合わせて取り組む範囲を調整できます。

⑤ 【大学入学共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる一問一答】

(著者:黒田隣、出版社:KADOKAWA)

共通テストで高得点を取ることに特化した一問一答です。単なる用語暗記だけでなく、共通テストで問われやすい因果関係や、資料の読み取りに関連する知識が多く盛り込まれているのが特徴。共通テスト対策を効率的に進めたい受験生に最適です。

⑥ 【問題集・基礎】日本史Bレベル別問題集 1 基礎編

(著者:金谷俊一郎、出版社:東進ブックス)

通史の学習を終えた受験生が、最初に手をつけるアウトプット教材として最適な問題集です。教科書レベルの基本的な知識が定着しているかを確認するための、平易な問題で構成されています。解説も丁寧で分かりやすく、自信をつけながら問題演習の習慣を身につけることができます。

⑦ 【問題集・標準】実力をつける日本史100題

(著者:Z会編集部、出版社:Z会)

MARCHや関関同立、地方国公立大学など、中堅〜難関大学の入試で頻出の標準的な良問を100題厳選した問題集です。入試標準レベルの実力を養成するのに最適で、多くの受験生に支持されています。解説が非常に詳しく、なぜその選択肢が正解で、他が不正解なのかが丁寧に説明されているため、復習を通じて実力が着実に向上します。

⑧ 【問題集・応用】日本史標準問題精講

(著者:石川晶康、出版社:旺文社)

書名に「標準」とありますが、実際には早慶や旧帝大レベルの難易度の高い問題を中心に扱っています。単なる知識だけでなく、深い考察力や思考力を要する問題が多く、トップレベルを目指す受験生が実力を完成させるための一冊です。やりごたえがあり、この一冊を完璧にすれば、ほとんどの大学の入試問題に対応できる力がつきます。

⑨ 【共通テスト対策】大学入学共通テスト 日本史Bの点数が面白いほどとれる本

(著者:松原純一、出版社:KADOKAWA)

共通テストで導入された、史料読解や会話文、グラフ問題といった新傾向の問題へのアプローチ方法を徹底的に解説した対策本です。どのように情報を読み取り、知識と結びつけて思考すればよいのか、そのプロセスを学べるため、共通テストの点数が伸び悩んでいる受験生にとって突破口となり得ます。

⑩ 【文化史】日本史の文化史が面白いほどわかる本

(著者:石川晶康、出版社:KADOKAWA)

多くの受験生が苦手とする文化史を、フルカラーの図版や写真をふんだんに使って分かりやすく解説した特化型参考書です。各文化の特徴や背景をストーリー仕立てで説明してくれるため、単なる暗記に終わらず、理解を伴った知識として定着させることができます。

⑪ 【史料問題】日本史史料問題一問一答【完全版】

(著者:金谷俊一郎、出版社:東進ブックス)

入試頻出の史料を約300点収録し、一問一答形式で読解のポイントを確認できる問題集です。史料の空欄補充や、内容に関する基本的な問いに答える練習を繰り返すことで、史料問題への抵抗感をなくし、基礎的な読解力を養うことができます。

⑫ 【論述対策】考える日本史論述

(著者:Z会編集部、出版社:Z会)

国公立二次試験などで課される論述問題の対策をしたい受験生向けの参考書です。「問いの要求を把握する→答案の骨子を組み立てる→文章化する」という論述のプロセスを段階的に学べるように構成されています。豊富な問題と詳しい解説、添削例を通じて、合格答案を作成する力が身につきます。

⑬ 【年号暗記】元祖日本史の年代暗記法

(著者:旺文社編集部、出版社:旺文社)

ユニークで覚えやすい語呂合わせで、日本史の重要年号を効率的に暗記できる定番の年号暗記本です。「以後よく(1549) 見るザビエルの顔」など、受験生なら一度は耳にしたことがあるような語呂が満載。年号の知識は、並べ替え問題や時代の特定に直結するため、一冊持っておくと安心です。

⑭ 【資料集】山川 詳説日本史図録

(出版社:山川出版社)

学習の最初から最後まで、常に手元に置いておくべき必須の補助教材です。教科書や参考書に出てくる仏像、絵画、建築、地図、グラフなどが、美しいカラー写真と詳細な解説付きで掲載されています。文字情報と視覚情報を結びつけることで、記憶の定着率が格段にアップします。

⑮ 【用語集】山川 日本史B用語集

(出版社:山川出版社)

教科書レベルから難関大レベルまで、約1万語の歴史用語を網羅した「日本史の辞書」です。一問一答で覚えた用語の意味をより深く理解したり、関連語句を確認したりする際に使用します。学習に行き詰まったときや、過去問で知らない用語が出てきたときに、すぐに調べられるよう机に置いておきましょう。

教科書・資料集・用語集の効果的な使い方

参考書や問題集に注目が集まりがちですが、学校で配布される「教科書」「資料集」「用語集」は、実は最強の学習ツールです。これら3つの教材を効果的に連携させて使うことで、学習の質を飛躍的に高めることができます。

教科書:学習の土台として何度も読み込む

教科書は、大学入試問題を作成する際の最も基本的な典拠となる、いわば「日本史学習の憲法」です。その記述は簡潔ながらも非常に正確で、歴史の大きな流れを掴む上で欠かせません。

- 役割: 学習の土台、知識の基準点

- 効果的な使い方:

- 講義系参考書の副読本として: 講義系参考書で一通り流れを掴んだ後、同じ範囲を教科書で読んでみましょう。参考書では省略されていた細かい事実や、より正確な表現に触れることができます。逆に、教科書で理解しにくい部分を参考書で補うという使い方も有効です。

- 音読する: 教科書を声に出して読むことで、内容が頭に入りやすくなるだけでなく、歴史の流れがスムーズに感じられるようになります。特に、難解な政治制度や経済の仕組みに関する部分は、音読によって理解が深まることがあります。

- すべての記述に目を通す: 本文だけでなく、脚注、欄外のコラム、章末のまとめなどにも重要な情報が含まれています。難関大学では、こうした細かい部分から出題されることも少なくありません。隅々まで読み込む意識を持ちましょう。

- 情報を一元化するハブとして: 講義系参考書で学んだ知識、問題集で間違えたポイント、先生の解説などを、教科書の余白に書き込んでいきましょう。すべての情報を教科書に集約することで、直前期に最強のオリジナル参考書として活用できます。

資料集:図や写真で視覚的に理解を深める

日本史、特に文化史や外交史の学習において、視覚的な情報は絶大な効果を発揮します。資料集は、文字だけではイメージしにくい歴史事象を、ビジュアルで補完してくれる強力な味方です。

- 役割: 知識のビジュアル化、記憶のフック

- 効果的な使い方:

- 常に隣に置いて参照する: 講義系参考書や教科書を読む際に、地名が出てきたら地図で場所を確認し、文化財が出てきたら写真を見る、という癖をつけましょう。 この一手間が、記憶の定着度を大きく左右します。

- キャプションを熟読する: 写真や図版だけでなく、その下に書かれている短い説明文(キャプション)にも重要な情報が詰まっています。作品の名称、作者、所蔵場所、年代、特徴などが簡潔にまとめられているため、必ず読むようにしましょう。

- 比較・対照に活用する: 例えば、「飛鳥文化」「白鳳文化」「天平文化」の仏像のページを見開き、それぞれの表情や様式の違いを比較することで、各文化の特徴がより明確に理解できます。

- テーマ史の学習に役立てる: 資料集の巻末には、「城郭の変遷」「土地制度の移り変わり」といったテーマ史のまとめページが設けられていることが多いです。これらのページを活用することで、時代を横断した知識を効率よく整理できます。

用語集:用語の意味を正確に確認する

用語集は、単語の意味を調べるだけの「辞書」ではありません。一つの用語から関連知識を芋づる式に広げ、知識のネットワークを構築するためのツールです。

- 役割: 知識の深化・ネットワーク化

- 効果的な使い方:

- 「辞書引き」の習慣化: 一問一答や問題集で少しでも意味が曖昧な用語が出てきたら、面倒くさがらずに用語集で確認しましょう。自分の曖昧な理解を、正確な知識へと修正する作業が重要です。

- 解説文を精読する: 用語集の強みは、その詳細な解説文にあります。単なる意味だけでなく、その用語が使われるようになった歴史的背景や、関連する人物・事件、対義語などが書かれています。これらの周辺情報まで読み込むことで、知識に深みと広がりが生まれます。

- 関連語句を追う: 解説文の中に、さらに知らない用語が出てきたら、その用語のページも引いてみましょう。この「数珠つなぎ」の学習法を実践することで、点と点だった知識が線で結ばれ、強固な知識体系が築かれます。

- 難関大対策として: 難関私立大学などでは、用語集でなければカバーできないような細かい知識が問われることがあります。志望校のレベルに応じて、用語集の読み込みを学習計画に組み込むことが有効です。

これら3つの教材は、それぞれが独立したものではなく、相互に補完し合う関係にあります。教科書を幹として、資料集で枝葉(ビジュアル)をつけ、用語集で根(深い知識)を張る。このイメージで三種の神器を使いこなし、盤石な日本史の実力を身につけましょう。

大学受験の日本史に関するQ&A

ここでは、大学受験の日本史に関して、受験生からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

「日本史A」と「日本史B」はどちらを選ぶべき?

結論から言うと、大学受験では、ほとんどの場合「日本史B」を選択する必要があります。

- 日本史B: 原始・古代から現代までを網羅的に学習します。ほとんどの大学・学部で、入試科目の「日本史」は「日本史B」を指します。学習範囲が広い分、時間と労力がかかりますが、大学入学後の歴史学関連の講義にも繋がる本格的な内容です。

- 日本史A: 主に近現代史を中心に学習します。範囲が狭いため学習負担は軽いですが、入試科目として選択できる大学は非常に限られています。主に専門高校の生徒や、社会人入試などを対象としている場合が多いです。

自分の志望する大学の入試要項を必ず確認し、「日本史B」が指定されている場合は、迷わず「B」を選択してください。 学校の授業で「日本史A」しか履修しない場合でも、受験で「B」が必要なら、独学や塾・予備校を利用して「B」の範囲(特に前近代史)を学習する必要があります。

一問一答の参考書はやり込むべき?

一問一答は非常に有効なツールですが、その使い方には注意が必要です。「やり込むべきだが、一問一答だけの学習に陥ってはならない」というのが答えになります。

- メリット:

- 重要語句を効率的にインプットできる。

- スキマ時間を活用して手軽に学習できる。

- 知識の抜け漏れを客観的にチェックできる。

- デメリット(陥りがちな罠):

- 歴史の「流れ」や因果関係が身につかない。

- 知識が断片的になり、応用問題に対応できない。

- 作業的になりやすく、「覚えたつもり」になってしまう。

効果的な使い方としては、講義系参考書や教科書と必ず並行して使うことです。一問一答で覚えた用語が、歴史のどの場面で、どのような意味を持つのかを、常に流れの中に位置づける意識が不可欠です。また、志望校のレベルに合わせて、取り組む範囲を絞ることも重要です。共通テストレベルであれば最重要語句のみ、難関私大を目指すなら細かい知識まで、といったようにメリハリをつけて活用しましょう。

独学でも日本史で高得点を狙える?

はい、十分に可能です。 日本史は、英語や数学のように積み重ねが重要な科目とは異なり、正しい方法で計画的に学習すれば、独学でも十分に高得点を狙える科目です。

- 独学を成功させるポイント:

- 適切な参考書・問題集を選ぶ: この記事で紹介したような、自分のレベルと目的に合った定評のある教材を選びましょう。

- 学習計画を立て、自己管理を徹底する: 年間・月間・週間の学習計画を立て、進捗を管理することが不可欠です。遅れが出た場合に、どうリカバリーするかも考えておきましょう。

- 客観的なフィードバックを得る機会を作る: 独学の最大の課題は、自分の理解度や答案を客観的に評価してくれる人がいないことです。特に論述問題は、学校や塾の先生に添削をお願いするなど、第三者の視点を取り入れる工夫が必要です。模試を定期的に受験し、自分の立ち位置を客観的に把握することも重要です。

- 質問できる環境を見つける: 分からないことがあったときに、すぐに質問できる環境(学校の先生、友人、オンラインの質問サービスなど)を確保しておくと、学習がスムーズに進みます。

独学は、強い意志と自己管理能力が求められますが、良質な参考書が揃っている現代では、その環境は整っています。計画的に学習を進めれば、塾や予備校に通っている受験生と対等以上に戦うことができます。

まとめ

本記事では、大学受験日本史で偏差値を上げ、志望校合格を勝ち取るための勉強法を、多角的な視点から網羅的に解説してきました。

最後に、最も重要なポイントを改めて確認しましょう。

- 日本史学習の王道は、「流れ」の理解から始まり、インプットとアウトプットの反復を経て、知識を関連づけることで完成する。

- 学習は、「講義系参考書 → 一問一答 → 問題集 → 過去問 → テーマ史」という戦略的なステップで進めるのが最も効率的である。

- 成績が伸び悩んだときは、アウトプット不足、流れの未理解、非効率な復習のいずれかに原因があることが多い。

- 教科書、資料集、用語集は、市販の参考書と組み合わせることで最強の学習ツールになる。

日本史は、暗記量が多く、最初は途方もなく感じるかもしれません。しかし、歴史の因果関係やストーリーが繋がり始めると、学習は一気に面白くなり、成績も安定して向上していきます。 それは、単なる暗記科目ではなく、物事の背景を読み解き、現代社会を理解することにも繋がる、非常に奥深い学問だからです。

ここに書かれた勉強法は、あくまで一つのモデルです。大切なのは、これを参考にしながら、あなた自身の学習スタイルや目標に合わせて最適な計画を立て、そして何よりも「今日から行動に移す」ことです。

地道な努力の先に、必ず合格の二文字が待っています。この記事が、あなたの大学受験における日本史学習の確かな羅針盤となることを心から願っています。