大学受験は、多くの高校生にとって人生の大きな岐路となる一大イベントです。第一志望の大学への合格を目指し、長い時間をかけて懸命に努力を重ねてきたことでしょう。しかし、その努力が必ずしも望む結果に結びつくとは限りません。「不合格」という三文字を目の当たりにした時、目の前が真っ暗になり、将来への希望を失いかけてしまうかもしれません。

しかし、大学受験の失敗は決して人生の終わりを意味するものではありません。むしろ、これまでとは違う視点から自分の将来を見つめ直し、新たな可能性を発見するための貴重な転機と捉えることができます。浪人して再挑戦する道、専門的なスキルを身につける道、一度社会に出て経験を積む道など、あなたの前には多種多様な選択肢が広がっています。

この記事では、大学受験に失敗してしまった時にどうすればよいのか、冷静に次の一歩を踏み出すための具体的な行動から、考えられる進路の選択肢、それぞれのメリット・デメリット、後悔しないための選び方のポイントまで、網羅的に解説します。この困難な時期を乗り越え、自分にとって最善の道を見つけるための一助となれば幸いです。

目次

大学受験の失敗は人生の終わりじゃない

「不合格」の通知は、心に重くのしかかります。自信を失い、友人との差を感じ、孤独感に苛まれることもあるでしょう。しかし、この経験があなたの価値を決定づけるわけでは決してありません。まずは、この事実を冷静に受け止め、その経験が持つ意味を考えてみましょう。

まずは自分の気持ちを受け止めよう

大学受験に失敗した直後は、ショック、悲しみ、怒り、自己嫌悪、無力感といった様々なネガティブな感情が渦巻くのが当然です。「もっと勉強しておけばよかった」「なぜ自分だけが」と自分を責めたり、周りを羨んだりしてしまうかもしれません。

このような感情を無理に押し殺す必要はありません。むしろ、最初にすべきことは、そうした自分の正直な気持ちをありのままに受け止めることです。泣きたい時は思い切り泣き、落ち込みたい時は少しの間、その感情に浸っても構いません。感情に蓋をしてしまうと、かえって心の整理がつかなくなり、次のステップへ進むためのエネルギーが湧いてこなくなります。

大切なのは、「不合格だった自分はダメな人間だ」と自己否定に陥らないことです。大学受験は、学力だけでなく、その日のコンディション、問題との相性、倍率といった様々な要因が複雑に絡み合って結果が決まります。あなたの人間性やこれまでの努力が全て否定されたわけでは決してないのです。

「今は辛い」「悲しい」「悔しい」と感じている自分を、まずは自分で認めてあげましょう。その上で、「この辛い気持ちとどう向き合っていくか」を考えることが、次の一歩を踏み出すためのスタートラインになります。焦る必要はありません。自分のペースで、少しずつ心の整理をつけていきましょう。

受験失敗の経験は将来の糧になる

一見、ネガティブな出来事でしかないように思える受験の失敗ですが、長い人生というスパンで見れば、この経験はあなたを大きく成長させる貴重な糧となり得ます。成功体験だけを積み重ねてきた人にはない、深みと強さを与えてくれる可能性があります。

具体的に、この経験から得られるものは何でしょうか。

- 挫折への耐性: 人生では、今後も思い通りにいかないことが何度となく訪れます。受験という大きな目標に対する失敗経験は、将来直面するであろう困難や逆境に対する精神的な免疫となります。一度大きな壁を乗り越えた経験は、簡単には折れない強い心を育みます。

- 客観的な自己分析能力: なぜ失敗したのかを冷静に振り返る過程は、絶好の自己分析の機会です。「勉強時間が足りなかった」「苦手科目を克服できなかった」「志望校の戦略を間違えた」「プレッシャーに弱かった」など、自分の弱みや課題と真摯に向き合うことで、より深く自分を理解できます。この自己分析能力は、今後の進路選択やキャリア形成においても極めて重要なスキルとなります。

- 他者への共感力: 成功している人を見ると、つい「あの人は特別だ」と思ってしまいがちです。しかし、一度挫折を味わうと、同じように悩んだり苦しんだりしている人の気持ちを理解できるようになります。人の痛みがわかる、その共感力は、人間関係を豊かにし、将来、チームで仕事をする上でも大きな武器となるでしょう。

- 計画性と実行力の向上: もし浪人という道を選ぶのであれば、もう一度一年間の学習計画を立て、それを実行していくことになります。前回の反省を活かして、より緻密で現実的な計画を立て、自己管理を徹底する経験は、目標達成に向けた計画性と実行力を飛躍的に高めます。これは大学生活や社会に出てからも大いに役立つ能力です。

このように、受験の失敗は単なる「負け」ではありません。そこから何を学び、どう次に活かすかによって、その価値は大きく変わります。この逆境をバネにして、以前の自分よりも強く、賢く、そして優しい人間へと成長するチャンスなのだと考えてみましょう。

大学受験に失敗したら最初にすべきこと

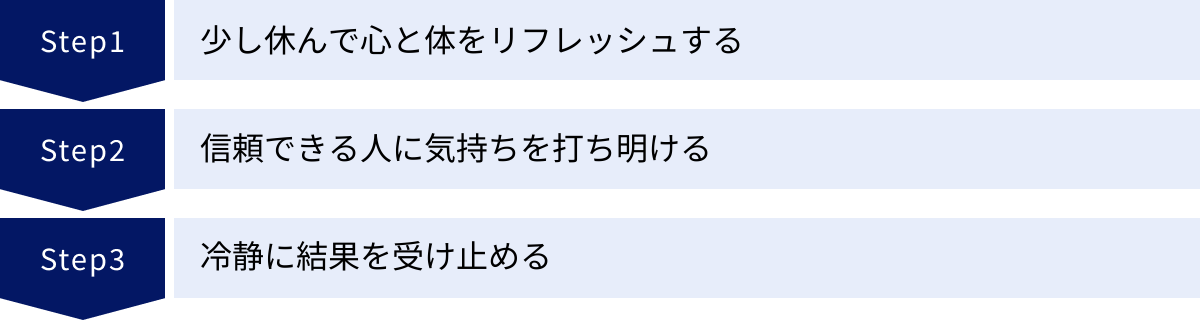

ショックで頭が真っ白になり、何をすればいいのか分からなくなってしまうかもしれません。しかし、パニックにならず、一つひとつ冷静に行動することが大切です。ここでは、受験失敗後にまず取り組むべき3つのステップを紹介します。

少し休んで心と体をリフレッシュする

合格発表までの緊張感、そして不合格という結果。あなたの心と体は、想像以上に疲弊しています。次の一手を考える前に、まずは意識的に休息を取り、心身を回復させる時間を設けましょう。

無理に「すぐに切り替えて次へ進まなければ」と自分を追い込むのは逆効果です。燃え尽き症候群(バーンアウト)のようになってしまい、何も手につかなくなる可能性があります。数日間、あるいは一週間程度、受験のことは一旦忘れて、自分が心地よいと感じることに時間を使ってみてください。

【具体的なリフレッシュ方法の例】

- 睡眠をたっぷりとる: 受験期は睡眠時間を削りがちです。まずは質の良い睡眠を十分にとり、脳と体の疲れを癒しましょう。

- 好きな音楽を聴く、映画やドラマを観る: 感情を解放したり、物語の世界に没頭したりすることで、気分転換になります。

- 軽い運動をする: ウォーキングやジョギング、ストレッチなど、体を動かすことはストレス解消に効果的です。血行が良くなり、気分も前向きになります。

- 美味しいものを食べる: 受験中は食事も疎かになりがちだったかもしれません。友人とランチに行ったり、家族と少し豪華な食事を楽しんだりするのも良いでしょう。

- 趣味に没頭する: 読書、ゲーム、絵を描くこと、楽器の演奏など、これまで我慢していた趣味に思い切り時間を使いましょう。

ここで重要なのは、「遊んでいてはダメだ」という罪悪感を持たないことです。これは現実逃避のための「遊び」ではなく、次へ進むためのエネルギーを充電するための戦略的な「休息」です。しっかりとリフレッシュすることで、その後の進路選択にも冷静かつ前向きに取り組めるようになります。

信頼できる人に気持ちを打ち明ける

一人で悩みを抱え込むと、ネガティブな思考のループに陥りがちです。自分の考えが全てのように感じられ、客観的な判断が難しくなってしまいます。辛い気持ちや不安、今後のことなどを、信頼できる誰かに話してみましょう。

言葉にしてアウトプットするだけで、頭の中が整理され、気持ちが少し軽くなる効果があります。また、他者からの視点やアドバイスが、自分では思いつかなかった新たな気づきを与えてくれることも少なくありません。

【相談相手の例】

- 保護者: 最も身近な存在であり、あなたのことを一番に考えてくれているはずです。経済的な面も含めて、今後の進路を一緒に考えてくれる心強い味方です。結果を伝えるのは勇気がいるかもしれませんが、正直に話すことが第一歩です。

- 学校の先生や進路指導の担当者: 多くの生徒の進路相談に乗ってきた経験から、具体的な情報や客観的なアドバイスをくれるでしょう。後期日程や専門学校の情報など、専門的な知識も持っています。

- 塾や予備校の講師・チューター: 受験勉強をずっと見てきてくれた存在です。あなたの学力や性格を理解した上で、浪人すべきか、他の道を探すべきかといった具体的なアドバイスが期待できます。

- 信頼できる友人: 同じように受験を経験した友人であれば、気持ちを共感してくれるかもしれません。ただし、合否の結果によっては相手もデリケートな時期かもしれないので、相談相手は慎重に選びましょう。先に進路が決まった友人に話すことで、励まされることもあれば、劣等感を刺激される可能性もあります。

- 公的な相談窓口: どうしても身近な人には話しづらい場合、自治体やNPO法人が運営する若者向けの相談窓口(ユースセンターなど)や、電話相談などを利用するのも一つの方法です。

誰かに話すことで、「自分だけが辛いわけではないんだ」と感じられたり、励ましの言葉に勇気づけられたりします。一人で塞ぎ込まず、外に助けを求める勇気を持ちましょう。

冷静に結果を受け止める

心と体を十分に休ませ、誰かに話を聞いてもらって少し落ち着いたら、次のステップとして「なぜ今回の受験がうまくいかなかったのか」を冷静に分析してみましょう。これは、誰かを責めるためでも、自分を追い詰めるためでもありません。同じ失敗を繰り返さないため、そして自分に合った最適な進路を選択するための、建設的なプロセスです。

感情的にならず、できるだけ客観的に、事実ベースで振り返ることが重要です。

【分析の視点の例】

- 学力面:

- 基礎学力は定着していたか?

- 苦手科目・分野を放置していなかったか?

- 応用問題に対応できるだけの演習量は足りていたか?

- 戦略面:

- 志望校のレベルは自分の実力と合っていたか(挑戦校・実力相応校・安全校のバランス)?

- 過去問研究は十分だったか?出題傾向を把握していたか?

- 併願校の選定は適切だったか?

- 学習習慣・生活面:

- 学習計画は現実的で、継続可能なものだったか?

- 集中できる学習環境を確保できていたか?

- 睡眠や食事、体調管理は適切に行えていたか?

- メンタル面:

- 模試の結果に一喜一憂しすぎていなかったか?

- 本番で過度に緊張してしまい、実力を発揮できなかったのではないか?

- モチベーションを維持する方法を持っていたか?

これらの点を紙に書き出してみると、自分の課題がより明確になります。この分析結果は、浪人して再挑戦する場合の学習計画に直接役立ちますし、あるいは「そもそも自分は大学での学問に向いていないのかもしれない」「もっと実践的なスキルを身につけたい」といった、別の進路を考えるきっかけになるかもしれません。この冷静な自己分析こそが、後悔のない選択をするための羅針盤となるのです。

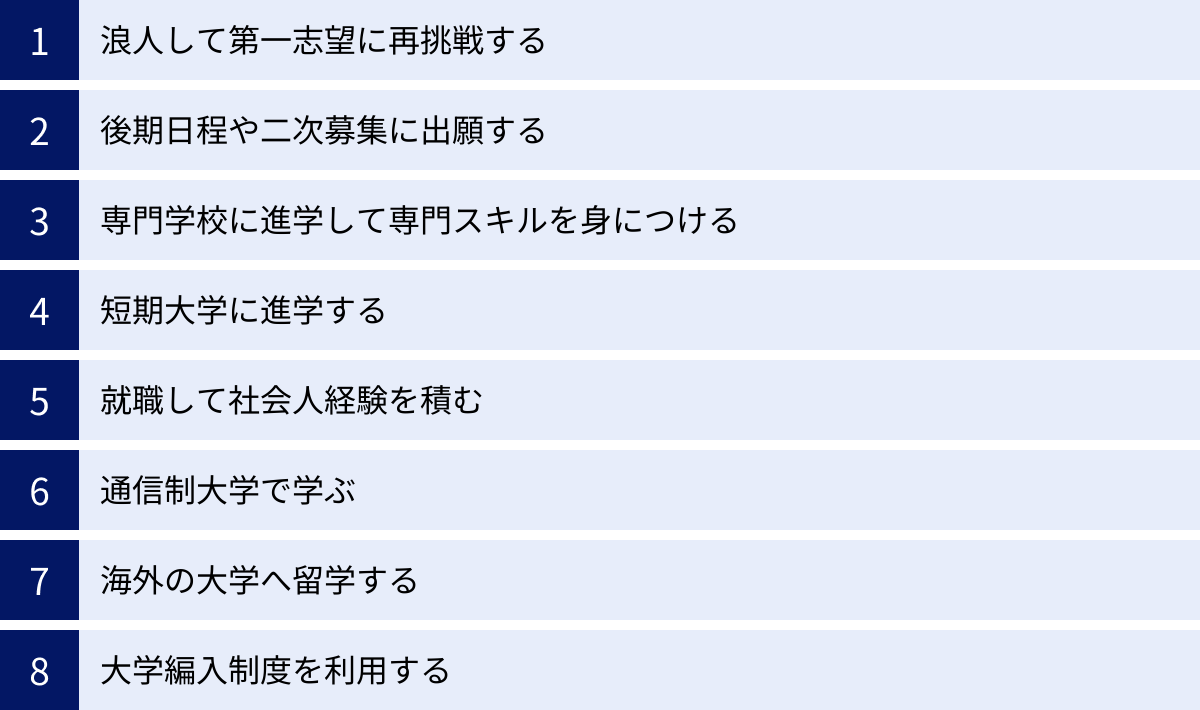

大学受験失敗後の主な進路の選択肢

大学受験に失敗したからといって、道が閉ざされたわけではありません。あなたの目の前には、多様な選択肢が広がっています。ここでは、主な進路を8つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、自分に合った道はどれか考えてみましょう。

浪人して第一志望に再挑戦する

最も多くの人が選ぶ選択肢の一つが、1年間(あるいはそれ以上)勉強に専念し、翌年の大学入試で再び第一志望校を目指す「浪人」です。「どうしてもあの大学で学びたい」という強い意志がある場合や、今回の受験が「あと一歩だった」という場合に有力な選択肢となります。浪人生活には、大きく分けて2つのスタイルがあります。

予備校に通う

予備校に通う最大のメリットは、プロの講師による質の高い授業と、体系化されたカリキュラムです。最新の入試情報や、志望校対策のノウハウも豊富に持っています。また、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境や、進路相談に乗ってくれるチューターの存在も心強いでしょう。規則正しい生活リズムを維持しやすく、学習ペースを管理してもらえるため、自己管理が苦手な人には特におすすめです。

自宅で浪人する(宅浪)

予備校には通わず、自宅や図書館などで独学するスタイルです。最大のメリットは、費用を大幅に抑えられること。また、自分のペースで学習計画を立てられるため、得意科目を伸ばしたり、苦手科目に集中的に取り組んだりと、柔軟な学習が可能です。一方で、強い自己管理能力とモチベーションの維持が不可欠です。孤独感に苛まれたり、情報収集で不利になったりする可能性もあるため、計画的に模試を受けるなど、外部との接点を意識的に作ることが重要になります。

後期日程や二次募集に出願する

国公立大学の前期日程で不合格だった場合でも、「後期日程」に出願していれば、まだチャンスが残されています。 また、私立大学や一部の国公立大学では、定員に満たなかった場合に3月に行われる「二次募集(または三次募集)」を実施することがあります。

後期日程は前期日程に比べて募集人数が少なく、小論文や面接のみといった特殊な選抜方法をとる大学も多いため、狭き門であることは事実です。しかし、最後まで諦めずに出願してみる価値は十分にあります。二次募集の情報は、各大学のウェブサイトで突然発表されることが多いため、気になる大学のホームページはこまめにチェックする必要があります。進学を希望する場合、最後まで可能性を探ることが大切です。

専門学校に進学して専門スキルを身につける

大学での学問的な探求よりも、特定の分野における実践的な知識や技術、資格の取得に興味があるのであれば、専門学校への進学は非常に魅力的な選択肢です。

IT、医療、デザイン、調理、美容、観光など、多岐にわたる分野で、業界のプロから直接指導を受け、即戦力となるスキルを身につけることができます。カリキュラムは実習中心で、就職に直結しているのが大きな特徴です。大学受験の失敗を機に、「本当にやりたかったことは、実はこっちだったかもしれない」と気づくケースも少なくありません。自分の興味・関心と将来の仕事を直結させたい人に向いています。

短期大学に進学する

短期大学(短大)は、主に2年制(一部3年制)で、4年制大学よりも短い期間で教養や専門知識を学び、社会に出ることができます。保育、栄養、語学、秘書など、特定の職業に結びつく実践的な教育を行っている短大が多くあります。

短大の大きな特徴の一つに、4年制大学への「編入制度」が充実している点が挙げられます。短大で良い成績を修めれば、卒業後に4年制大学の2年次や3年次に編入し、最終的に4年制大学の学士号を取得することも可能です。浪人をせずに大学卒業資格を得たい、あるいは一度短大で学びながら、将来4年制大学へ進むかどうかを考えたいという人にとって、柔軟な選択肢と言えるでしょう。

就職して社会人経験を積む

大学や専門学校には進学せず、高校卒業後すぐに就職するという道もあります。早く経済的に自立したい、社会に出て実践的な経験を積みたいという考えの人に適しています。

高卒での就職は、製造業、サービス業、販売業、事務職など、様々な業種で門戸が開かれています。働きながら自分の適性を見極め、数年後に改めて大学や専門学校で学び直すというキャリアプランも考えられます。また、企業によっては、働きながら夜間大学や通信制大学に通うことを支援してくれる制度(奨学金など)を設けている場合もあります。一度社会を経験することで、学びたいことがより明確になるというメリットもあります。

通信制大学で学ぶ

通信制大学は、キャンパスに通学するのではなく、主にテキストやインターネット、放送などを利用して自宅で学習を進める形態の大学です。スクーリング(対面授業)が年に数回ある場合もありますが、基本的には時間や場所に縛られずに学べるのが最大のメリットです。

学費が通学制の大学に比べて安価であること、働きながらでも自分のペースで学習を進められることから、社会人にも人気があります。卒業すれば、通学制の大学と同じ「学士」の学位が取得できます。 強い自己管理能力が求められますが、「学びたい」という意欲があり、他の活動(仕事、アルバイト、資格の勉強など)と両立させたい人にとっては、非常に合理的な選択肢です。

海外の大学へ留学する

視野を広げ、語学力や国際感覚を身につけたいのであれば、海外の大学へ進学するという選択肢も考えられます。日本の大学入試とは異なる選考基準(高校の成績、エッセイ、TOEFLなどの語学スコア)で合否が決まるため、日本の受験システムでは評価されにくかった能力が、海外では高く評価される可能性があります。

準備には時間と費用がかかりますが、異文化の中で生活し、多様な価値観に触れる経験は、何物にも代えがたい財産となります。語学力はもちろん、自主性や問題解決能力も飛躍的に向上するでしょう。日本の大学にこだわらず、グローバルな舞台で活躍したいという夢があるなら、挑戦してみる価値は大きいです。

大学編入制度を利用する

前述の短大だけでなく、一部の専門学校からも4年制大学への編入が可能です。これは、一度別の進路に進んだ後でも、大学で学ぶ道を再び目指せるという、非常に重要なセーフティネットです。

例えば、専門学校で特定の分野を学んだ後、さらにその分野を学問として深く探求したくなった場合や、短大で学んだことを基礎に、より高度な専門知識を身につけたくなった場合に利用できます。編入試験は、一般入試とは異なり、専門科目や小論文、面接などが中心となることが多く、大学での学習意欲が重視されます。浪人という1年間のブランクを作らずに、最終的に目標の大学に進学できる可能性がある、戦略的な選択肢の一つです。

【進路別】メリット・デメリットを徹底比較

それぞれの進路には、良い面もあれば注意すべき面もあります。ここでは、主要な3つの選択肢「浪人」「専門学校・短期大学への進学」「就職」について、メリットとデメリットを整理し、詳しく解説します。自分にとって何が重要かを考えながら比較検討してみてください。

浪人するケース

「第一志望を諦めきれない」という強い思いがある場合に選ばれる道です。1年間の猶予を得て、学力を根本から高め直すことができます。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 浪人 | ・第一志望の大学に再挑戦できる ・基礎から学び直し、学力を向上させられる ・自己分析と計画実行の経験が積める ・1年間じっくり自分の将来と向き合える |

・多額の費用がかかる(予備校代、教材費など) ・精神的な負担が大きい(プレッシャー、孤独感) ・来年も合格できる保証はない ・同級生から1年遅れることになる |

メリット

浪人する最大のメリットは、何と言っても「第一志望の大学にもう一度挑戦できる」という点に尽きます。現役時代には時間がなくて手が回らなかった苦手科目の克服や、基礎の徹底的な復習に時間を割くことができます。正しく努力すれば、学力そのものを大きく向上させ、現役時代には手の届かなかったレベルの大学を狙うことも可能です。

また、この1年間は、単に勉強するだけの期間ではありません。なぜ前回失敗したのかを深く内省し、目標達成のための緻密な計画を立て、それを日々実行していくというプロセスを通じて、精神的な強さや自己管理能力が格段に向上します。 この経験は、その後の大学生活や社会人生活において、困難な課題に立ち向かう際の大きな自信となるでしょう。

デメリット

一方で、浪人には無視できないデメリットも存在します。最も大きいのが経済的な負担です。予備校に通う場合、年間で授業料や講習費、模試代などを合わせると100万円前後か、それ以上の費用がかかることも珍しくありません。この費用を家庭が負担できるのか、事前にしっかりと話し合う必要があります。

精神的な負担も大きな課題です。「来年こそは絶対に合格しなければ」というプレッシャーは想像以上に重く、模試の成績に一喜一憂し、精神的に不安定になることもあります。SNSで大学生活を楽しむ同級生の姿を見て、孤独感や焦燥感に苛まれることもあるでしょう。この1年間を乗り切るには、強固な意志と、適度に息抜きをするセルフケアの技術が不可欠です。

そして、最も厳しい現実は、1年間努力したからといって、必ずしも来年合格できる保証はないということです。もし来年も望む結果が得られなかった場合、どうするのかという点まで見据えておく必要があります。

専門学校・短期大学に進学するケース

大学でのアカデミックな学びよりも、社会で直接役立つ専門的なスキルや資格の取得を優先したい場合に適した選択肢です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 専門学校・短大 | ・実践的な専門スキルや資格が身につく ・就職に直結した教育を受けられる ・同級生と同じタイミングで社会に出られる ・4年制大学への編入という選択肢もある(特に短大) |

・「大卒」という学歴は得られない(専門士・短期大学士) ・学問的な教養を深める機会は少ない ・一度専門分野を決めると、後からの進路変更が難しい場合がある ・総合職など、大卒以上を応募条件とする企業には応募できないことがある |

メリット

専門学校や短大の最大の魅力は、特定の分野に特化した実践的な教育を受け、即戦力となるスキルを習得できることです。例えば、IT系の専門学校ならプログラミングやネットワーク技術、医療系の専門学校なら臨床検査や理学療法といった、具体的な職業に直結した知識と技術を、実習を中心に学ぶことができます。

就職サポートも手厚く、業界との太いパイプを活かした求人が多いため、高い就職率を誇る学校も少なくありません。浪人をしないため、現役で大学に進学した同級生たちとほぼ同じタイミングで社会に出ることができ、「遅れをとっている」という感覚を抱きにくいのも精神的なメリットと言えるでしょう。また、前述の通り、短大などからは4年制大学への編入の道も開かれており、キャリアプランの柔軟性も確保されています。

デメリット

一方で、専門学校や短期大学を卒業した場合に得られる学位は、それぞれ「専門士」「短期大学士」であり、4年制大学卒業の「学士(大卒)」とは異なります。 これが将来のキャリアに影響を与える可能性はゼロではありません。特に、大企業や公務員の総合職などでは、応募資格が「大卒以上」とされているケースが多く、挑戦できる職種の幅が狭まる可能性があります。

また、カリキュラムが専門分野に特化している分、大学で得られるような幅広い教養や、専門以外の学問に触れる機会は少なくなります。そして、入学時に選んだ専門分野から、後で大きくキャリアチェンジをしたいと思っても、方向転換が難しいという側面もあります。そのため、入学前の学校選び、分野選びが非常に重要になります。

就職するケース

いち早く社会に出て、経済的な自立と実践的な経験を求める場合に選ばれる道です。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 就職 | ・経済的に自立できる ・同年代より早く社会人経験を積める ・仕事を通じて自分の適性を見極められる ・進学費用がかからない |

・「大卒」との生涯賃金に差が出ることが多い ・応募できる職種や企業が限られる場合がある ・学びたいことができた時に、仕事との両立が難しい場合がある ・同級生との価値観の違いを感じることがある |

メリット

就職する最も分かりやすいメリットは、毎月給与を得て経済的に自立できることです。親に負担をかけることなく、自分の力で生活を築いていくことができます。また、同年代の学生たちがまだ学んでいる間に、実社会でのビジネスマナーやコミュニケーションスキル、実務能力を身につけられるのは大きなアドバンテージです。

実際に働いてみることで、机上の学問では得られないリアルな学びがあり、自分の得意なことや苦手なこと、本当にやりたいことが明確になることもあります。「この分野をもっと専門的に学びたい」と感じれば、目標を持って大学や専門学校に進学し直すという選択も可能です。その際の学費を自分で貯めることもできます。

デメリット

多くの統計が示すように、高卒と大卒では、生涯にわたって得られる賃金に差が出る傾向があることは、知っておくべき事実です。もちろん、これはあくまで平均値であり、個人の能力や努力、選んだ職業によって大きく変わりますが、一つの傾向として存在します。

また、専門学校・短大のケースと同様に、応募資格を「大卒以上」とする企業や職種も多く、キャリアアップの過程で「学歴の壁」を感じる場面が出てくる可能性も否定できません。大学生活を送る同級生たちとの会話で、話題や価値観が合わなくなってきたり、自由な時間を羨ましく感じたりすることもあるかもしれません。

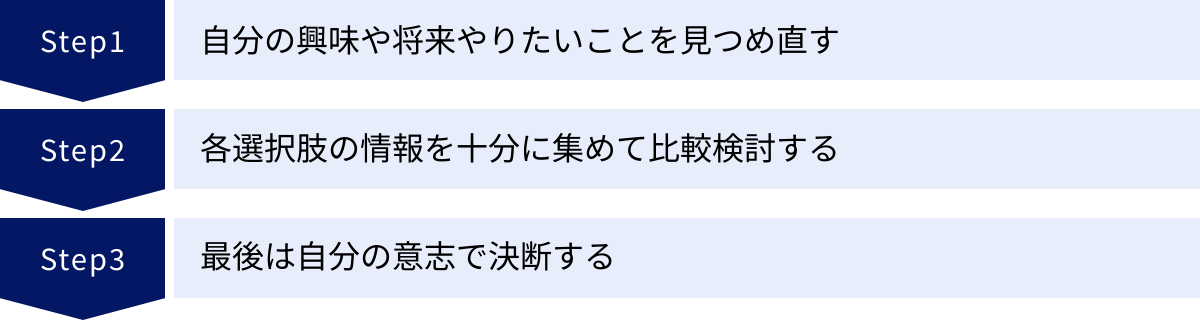

後悔しない進路を選ぶための3つのポイント

多様な選択肢を前に、どれを選べば良いのか迷ってしまうのは当然です。大切なのは、周りの意見や一時的な感情に流されず、自分自身の将来にとって最善の道を見つけることです。ここでは、後悔しない進路選択のための3つの重要なポイントを解説します。

① 自分の興味や将来やりたいことを見つめ直す

大学受験は、「〇〇大学に合格すること」が目的化しがちです。しかし、不合格という結果が出た今こそ、「そもそも自分は大学で何を学びたかったのか」「将来どんな人間になりたいのか」という本質的な問いに立ち返る絶好の機会です。

偏差値や大学のネームバリューといった外部の評価基準を一旦脇に置いて、自分の内なる声に耳を傾けてみましょう。

- 何をしている時に楽しいと感じるか? (例: 人と話すこと、黙々と作業すること、何かを創り出すこと)

- どんなことに強い興味や関心があるか? (例: 環境問題、テクノロジー、歴史、アート、人の役に立つこと)

- 自分の得意なこと、人から褒められることは何か? (例: コツコツ努力できる、アイデアを出すのが得意、人をまとめるのがうまい)

- 将来、どんなライフスタイルを送りたいか? (例: 安定した生活、世界中を飛び回る仕事、専門性を極める)

これらの問いに対する答えをノートに書き出してみるなど、時間をかけて自己分析を行いましょう。これまでの「大学進学ありき」の考え方から解放されることで、「自分の興味は、実は専門学校で学ぶ方が満たせるかもしれない」「一度社会に出て、本当にやりたいことを見つけたい」といった、新たな視界が開けてくる可能性があります。

このプロセスは、単に進路を決めるためだけのものではありません。自分の価値観や人生の軸を確立する、非常に重要な作業です。この自己分析がしっかりできていれば、どの道を選んだとしても、納得感を持って前に進むことができます。

② 各選択肢の情報を十分に集めて比較検討する

自分の興味や方向性がある程度見えてきたら、次は具体的な情報を集め、客観的に比較検討するフェーズに入ります。思い込みや不確かな情報で判断すると、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。

情報収集は、できるだけ多角的に、一次情報(公式サイトなど信頼できる情報源)を重視して行うことが重要です。

- インターネット: 各大学、専門学校、予備校の公式サイト、文部科学省などの公的機関のウェブサイトで、カリキュラム、学費、入試要項、卒業後の進路などの正確な情報を確認しましょう。

- 資料請求: 気になる学校があれば、積極的にパンフレットや募集要項を取り寄せましょう。インターネットだけでは得られない詳細な情報が載っていることもあります。

- 説明会・オープンキャンパス: 実際に学校に足を運び、施設の雰囲気や教員、在校生の様子を見ることは非常に有益です。個別相談会などで、直接質問をぶつけることもできます。3月以降も説明会を実施している学校は多いので、諦めずに探してみましょう。

- 人から話を聞く: 学校の先生や予備校のチューター、実際にその進路を選んだ先輩などから、リアルな話を聞くのも参考になります。メリットだけでなく、大変な点やデメリットについても率直に聞いてみると良いでしょう。

集めた情報は、「学べる内容」「期間」「費用」「得られる資格や学位」「卒業後のキャリアパス」「自分との相性」といった観点から、一覧表などを作成して整理すると、それぞれの選択肢の長所・短所が明確になり、比較しやすくなります。時間をかけて丁寧に情報収集と分析を行うことが、後悔のない選択につながります。

③ 最後は自分の意志で決断する

保護者や先生、友人など、周りの人々はあなたのことを思って様々なアドバイスをくれるでしょう。それらの意見は、自分では気づかなかった視点を与えてくれる貴重なものなので、真摯に耳を傾けるべきです。

しかし、最終的にどの道に進むのかを決めるのは、他の誰でもない、あなた自身です。

親の期待に応えたい、友人と違う道に進むのが不安だ、といった気持ちは誰にでもあります。しかし、「親が言うから」「みんなが浪人するから」といった理由で安易に進路を決めてしまうと、壁にぶつかった時に「あの人のせいでこうなった」と他責にしてしまい、乗り越えるのが難しくなります。

自分で考え、悩み、情報を集め、そして「これが自分の選んだ道だ」と覚悟を持って決断することが何よりも重要です。自分で決めた道であれば、たとえ困難があったとしても、「自分で決めたのだから頑張ろう」と主体的に乗り越えていくことができます。そのプロセス自体が、あなたを人間として大きく成長させてくれるはずです。

周りの意見はあくまで参考情報として受け止め、最後は自分の心と頭で判断する。その勇気が、未来の自分への最高の贈り物になります。

進路はいつまでに決めるべき?

不合格が決まった後、感傷に浸る間もなく、次の進路決定という現実が迫ってきます。選択肢によってデッドラインは異なるため、それぞれのスケジュール感を把握し、計画的に行動することが重要です。

浪人を決める場合のタイムリミット

浪人を決意し、特に予備校に通うことを考えている場合、決断のタイムリミットは比較的早い段階で訪れます。

多くの大手予備校では、国公立大学の後期日程の合格発表が終わる3月下旬から4月上旬にかけて、新年度のクラスがスタートします。人気のクラスやコースは3月中に定員に達してしまうこともあります。そのため、予備校に通うのであれば、遅くとも3月中には決断し、申し込みを済ませておくのが理想的です。

予備校の説明会や個別相談会は、2月下旬から3月にかけて頻繁に開催されます。複数の予備校を比較検討するためにも、早めに情報収集を始め、行動に移す必要があります。

宅浪を選択する場合、明確なタイムリミットはありませんが、だからといって決断を先延ばしにするのは危険です。スタートが遅れれば遅れるほど、ライバルとの差は開いていきます。4月の初めには本格的な学習を開始できるよう、3月中には覚悟を決め、年間の学習計画を立て始めるのが望ましいでしょう。

後期日程・二次募集のスケジュール

国公立大学の後期日程や、私立大学の二次募集(3月入試)に最後の望みをかける場合、スケジュールは非常にタイトです。

- 国公立大学 後期日程:

- 出願期間: 例年、1月下旬から2月上旬(前期日程と同時期)に設定されています。つまり、前期試験を受ける前に出願を済ませておく必要があります。

- 試験日: 3月12日以降に実施されるのが一般的です。

- 合格発表: 3月20日~24日頃に行われます。

- 私立大学 二次募集(3月入試):

- 出願期間・試験日: 大学によって大きく異なり、2月下旬から3月中旬にかけて設定されることが多いです。定員が充足次第、募集を締め切るため、情報は各大学のウェブサイトで常にチェックする必要があります。

- 合格発表: 3月中旬から下旬にかけて行われ、入学手続きの締め切りも発表から数日後と、非常に短期間です。

これらの選択肢を視野に入れる場合、不合格が判明した直後から迅速に情報収集を行い、出願準備を進める必要があります。

専門学校・その他進路のスケジュール

専門学校や短期大学、通信制大学などは、大学に比べて出願・入学のスケジュールに柔軟性がある場合が多いです。

- 専門学校・短期大学:

- 多くの学校では、3月下旬まで、あるいは4月以降も願書の受付を続けていることがあります(定員に達するまで)。

- 「AO入試」「推薦入試」は秋には終わっていることが多いですが、「一般入試」は春まで続きます。

- 諦めずに各学校のウェブサイトや入試課に直接問い合わせてみましょう。

- 就職:

- 高校生向けの求人は、通常、前年の秋頃にピークを迎えますが、卒業後の3月以降も「既卒者」として応募できる求人は存在します。ハローワークや若者向けの就職支援サービス(ジョブカフェなど)を活用して、求人情報を探すことになります。通年採用を行っている企業もあります。

- 通信制大学:

- 多くは4月入学と10月入学の年2回の入学時期を設けています。4月入学の出願は春先まで受け付けていることが多く、比較的余裕を持って検討できます。

どの進路を選ぶにしても、3月末が一つの大きな区切りとなります。少なくともこの時期までには、自分がどの道に進むのか、大まかな方向性を定めておくことが、スムーズな次への一歩につながります。

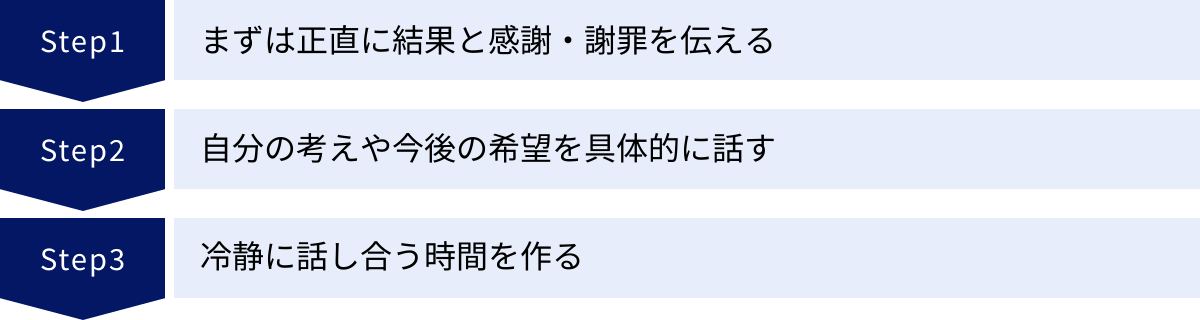

親への伝え方と円満な話し合いのコツ

受験の失敗を親に報告するのは、非常につらく、勇気のいることです。叱責されるのではないか、がっかりさせてしまうのではないかという不安で、なかなか言い出せないかもしれません。しかし、今後の進路を考える上で、保護者の理解と協力は不可欠です。円満な話し合いのためのポイントを紹介します。

まずは正直に結果と感謝・謝罪を伝える

結果が分かったら、変に隠したり、ごまかしたりせず、できるだけ早く自分の口から正直に伝えましょう。伝えるのが遅くなるほど、親の不信感を招き、話し合いがこじれる原因になります。

伝える際は、まず「残念ながら、受験はうまくいきませんでした」と結果をストレートに報告します。そして、それに続けて、「今まで応援してくれて、支えてくれてありがとう。期待に応えられなくてごめんなさい」という感謝と謝罪の気持ちを誠実に述べることが非常に重要です。

これまでの学費や塾代、そして精神的なサポートなど、親があなたのために多くのものを費やしてくれたのは事実です。そのことへの感謝を最初に示すことで、親もあなたの気持ちを冷静に受け止めやすくなります。感情的に「うるさい!」などと反発するのは絶対に避けましょう。

自分の考えや今後の希望を具体的に話す

ただ結果を報告して謝るだけで終わらせてはいけません。それでは、親もどう対応していいか分からず、一方的な説教や心配につながってしまいます。大切なのは、結果報告とセットで、「自分は今後こうしたいと考えている」という前向きな意思表示をすることです。

そのためには、親に話す前に、ある程度自分で今後の選択肢について調べ、考えをまとめておく必要があります。

- 浪人をしたい場合:

- 「もう一年チャンスが欲しい。次は今回の失敗を分析して、〇〇という点を改善して臨みたい。予備校に通うなら〇〇円くらいかかるみたいだけど、相談に乗ってほしい」

- 専門学校を考えている場合:

- 「大学受験はうまくいかなかったけど、これを機に本当にやりたいことを考えた。自分は〇〇という分野に興味があって、△△専門学校で実践的なスキルを身につけたいと思っている。その学校は…」

- まだ決めかねている場合:

- 「今はまだ気持ちの整理がつかなくて、すぐにどうするか決められない。少しだけ時間をください。でも、浪人するのか、別の道に進むのか、いくつかの選択肢について自分なりに調べてみようと思う」

このように、具体的な選択肢や自分の考えを提示することで、あなたがただ落ち込んでいるだけでなく、きちんと未来に向き合おうとしている姿勢が伝わります。それは親にとって、何よりの安心材料になります。親を説得するというよりも、「相談する」というスタンスで臨むことが大切です。

冷静に話し合う時間を作る

親も、あなたからの報告を聞いてショックを受けたり、感情的になったりするかもしれません。お互いがヒートアップしている状態では、建設的な話し合いはできません。

「大事な話があるので、今夜、少し時間を作ってほしい」などと事前に伝え、お互いが落ち着いて話せる時間と場所を確保しましょう。食卓での「ながら」の会話ではなく、リビングなどで向き合って話すのが理想です。

一度の話し合いで全てが決まるとは限りません。特に、浪人などで多額の費用がかかる場合は、親もすぐには結論を出せないでしょう。意見が対立したとしても、感情的にならずに、「なぜ自分はそうしたいのか」「なぜ親は反対するのか」をお互いに理解しようと努めることが重要です。

親の意見にも一度は耳を傾け、その上で自分の考えを丁寧に説明する。もし話が平行線なら、「また明日話そう」と一度クールダウンする時間をおくのも有効です。粘り強く対話を重ねることで、きっとお互いが納得できる着地点が見つかるはずです。

【進路別】かかる費用の目安

進路を選択する上で、経済的な問題は避けて通れません。特に、親に支援してもらう場合は、どのくらいの費用がかかるのかを具体的に把握し、提示することが、責任ある態度として求められます。ここでは、進路別にかかる費用の目安を紹介します。

浪人(予備校・宅浪)にかかる費用

浪人にかかる費用は、予備校に通うか、自宅で学習するか(宅浪)で大きく異なります。

| 項目 | 予備校(年間) | 宅浪(年間) |

|---|---|---|

| 入学金 | 100,000円程度 | 0円 |

| 授業料 | 600,000~900,000円程度 | 0円 |

| 季節講習費(夏期・冬期など) | 150,000~300,000円程度 | 0円 |

| 教材費 | 授業料に含まれることが多い | 50,000~100,000円程度 |

| 模試代 | 授業料に含まれることが多い | 30,000~50,000円程度 |

| 交通費・雑費 | 実費 | 実費(図書館までの交通費など) |

| 合計目安 | 850,000~1,300,000円程度 | 80,000~150,000円程度 |

予備校に通う場合、年間で100万円前後の費用がかかるのが一般的です。国公立大学の1年間の授業料よりも高額になるケースも少なくありません。特待生制度や奨学金制度を設けている予備校もあるため、条件に合うか調べてみる価値はあります。

一方、宅浪は費用を劇的に抑えられるのが最大のメリットです。ただし、参考書や問題集、全国模試の費用は必要になります。最近では、比較的安価なオンライン予備校や映像授業サービスも充実しており、宅浪と組み合わせて利用するのも一つの方法です。

専門学校・短期大学の学費

専門学校や短期大学の学費は、分野や設置者(私立か公立か)によって大きく異なります。

【専門学校(私立)の初年度納付金の目安】

| 分野 | 授業料 | 入学金 | 施設設備費など | 合計(年額) |

|---|---|---|---|---|

| 工業(IT・建築など) | 約76万円 | 約18万円 | 約26万円 | 約120万円 |

| 医療(看護・理学療法など) | 約81万円 | 約21万円 | 約36万円 | 約138万円 |

| 文化・教養(デザイン・語学など) | 約81万円 | 約19万円 | 約26万円 | 約126万円 |

| 商業実務(経理・観光など) | 約74万円 | 約18万円 | 約24万円 | 約116万円 |

| (参照:東京都専修学校各種学校協会「令和5年度 学生・生徒納付金調査結果の概要」) |

【短期大学の初年度納付金の目安】

- 私立短期大学: 約115万円

- 公立短期大学: 約71万円

(参照:文部科学省「令和3年度 私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」「国公私立大学の授業料等の推移」)

専門学校は実習設備などが必要なため、分野によっては大学よりも学費が高くなることがあります。一方で、日本学生支援機構の奨学金や、国の修学支援新制度(授業料等減免と給付型奨学金)の対象となっている学校も多いので、経済的に厳しい場合はこれらの制度を積極的に調べましょう。

私立大学(後期日程など)の学費

後期日程などで私立大学に進学する場合の学費は、4年制大学の標準的な金額となります。

【私立大学の初年度納付金の目安】

| 系統 | 授業料 | 入学金 | 施設設備費 | 合計(年額) |

|---|---|---|---|---|

| 文科系 | 約82万円 | 約22万円 | 約15万円 | 約119万円 |

| 理科系 | 約113万円 | 約25万円 | 約18万円 | 約156万円 |

| 医歯薬系 | 約288万円 | 約111万円 | 約84万円 | 約483万円 |

| (参照:文部科学省「令和3年度 私立大学等入学者に係る初年度学生納付金平均額(定員1人当たり)の調査結果について」) |

文系か理系か、また学部によっても学費は大きく異なります。理系は実験・実習費がかさむため、文系よりも高額になる傾向があります。こちらも奨学金や教育ローンの利用を検討する必要があるでしょう。

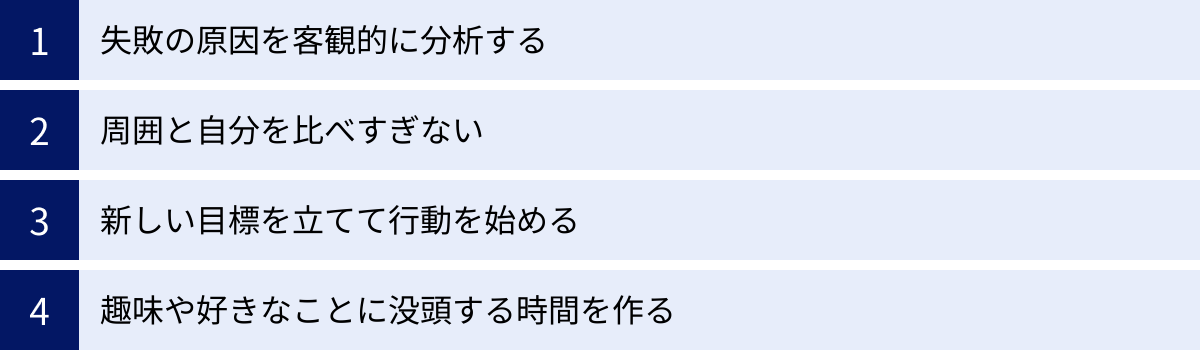

受験失敗から立ち直るためのメンタルケア

進路を決めるためには、まず落ち込んだ気持ちから回復し、前を向くための精神的なエネルギーが必要です。ここでは、受験失敗のショックから立ち直るための具体的なメンタルケアの方法を紹介します。

失敗の原因を客観的に分析する

「最初にすべきこと」でも触れましたが、メンタルケアの観点からも失敗原因の客観的な分析は非常に有効です。

重要なのは、「自分はなんてダメなんだ」と人格を否定するのではなく、「〇〇という行動が、△△という結果に繋がった」というように、行動と結果を切り離して考えることです。

例えば、「集中力がなくてダメだ」ではなく、「スマートフォンの通知が気になって集中が途切れることが多かった。次は勉強中は電源を切るか、別の部屋に置こう」というように、具体的な改善策に繋がる形で分析します。

このように、失敗を「変えられない過去」ではなく「次に活かせるデータ」として捉え直すことで、自己嫌悪の沼から抜け出し、建設的な思考に切り替えることができます。このプロセスは、自分の無力感や罪悪感を軽減し、自己効力感(自分ならできるという感覚)を取り戻す助けとなります。

周囲と自分を比べすぎない

この時期、最も心を消耗させる原因の一つが、他人との比較です。特にSNSでは、志望校に合格した友人たちの「#春から〇〇大学」といった喜びの投稿が目に入りがちです。それを見て、「なぜ自分だけが…」と落ち込んだり、劣等感を抱いたりするのは自然な感情です。

しかし、忘れてはいけないのは、人生の道のりや幸せの形は人それぞれだということです。友人が進む道が、必ずしもあなたにとって最善の道とは限りません。

この時期、意識的にSNSから距離を置くのも有効なセルフケアです。見なければ、比べることもありません。どうしても見てしまう場合は、ミュート機能を活用するなどして、心を揺さぶる情報が目に入らないように工夫しましょう。

「人は人、自分は自分」と割り切り、自分のペースで、自分の道を探すことに集中しましょう。一年後、あるいは数年後には、今の状況が全く違って見えているはずです。

新しい目標を立てて行動を始める

人間は、何か目標に向かって行動している時に、前向きなエネルギーが湧いてくるものです。受験という大きな目標を失った今、心にぽっかりと穴が空いたような状態かもしれません。その穴を埋めるために、何か新しい、達成可能な小さな目標を立ててみましょう。

目標は、進路に関することである必要はありません。どんなに些細なことでも構いません。

- 「1ヶ月で本を5冊読む」

- 「毎日30分ウォーキングする」

- 「TOEICの勉強を始めて、まずは600点を目指す」

- 「アルバイトを始めて、〇〇円貯める」

- 「料理のレパートリーを3つ増やす」

小さな成功体験を積み重ねることで、「自分にもできることがある」という自信が少しずつ回復していきます。止まっていた時間が再び動き出す感覚を得ることが、立ち直るための大きな一歩となります。行動を起こすことで、ネガティブなことを考える時間も自然と減っていきます。

趣味や好きなことに没頭する時間を作る

受験勉強のために、これまで多くのことを我慢してきたはずです。今こそ、その我慢を解放し、自分が「楽しい」「心地よい」と感じることに没頭する時間を作りましょう。

音楽、映画、ゲーム、スポーツ、旅行、友達とのおしゃべりなど、何でも構いません。頭を空っぽにして楽しめる時間を持つことは、ストレスを解消し、心をリフレッシュさせる上で非常に効果的です。

「こんなことしていていいのだろうか」という罪悪感を感じる必要はありません。これは、次のステップに進むためのエネルギーを再充填するための、必要不可欠な時間です。心から楽しむことで、張り詰めていた心がほぐれ、物事をより柔軟に、ポジティブに捉えられるようになります。楽しむことは、自分を大切にする行為そのものです。

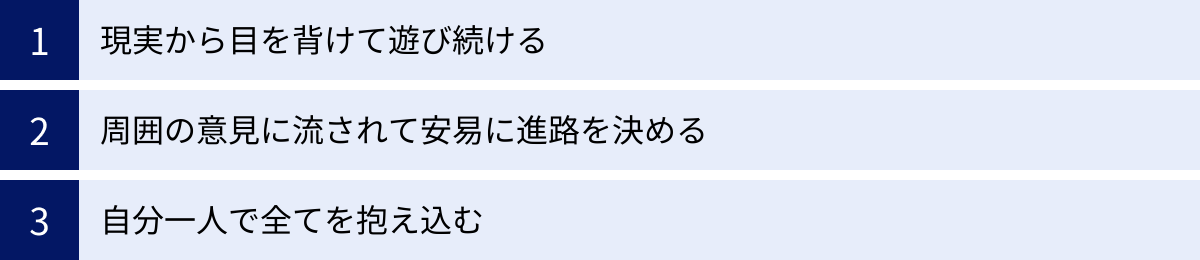

やってはいけないNG行動

受験に失敗し、混乱している時には、誤った判断や行動に陥りがちです。後で「あの時、ああしなければよかった」と後悔しないために、避けるべきNG行動を3つ紹介します。

現実から目を背けて遊び続ける

受験からの解放感と、結果への失望感から、現実逃避のために遊びに没頭してしまうことがあります。数日間のリフレッシュは必要ですが、進路について考えることを先延ばしにし、目的もなくダラダラと遊び続けるのは非常に危険です。

時間が経つにつれて、後期日程や二次募集、予備校の申し込みといった選択肢は次々と締め切られていきます。気づいた時には、選べる道がほとんど残っていないという事態にもなりかねません。

また、遊び続けている間も、心のどこかでは将来への不安が消えることはなく、本当の意味で楽しむことはできません。リフレッシュの期間と、進路について真剣に考える期間のメリハリをつけることが重要です。まずは「〇月〇日までは好きなことをして、△日からは情報収集を始める」といったように、自分で期限を設けることをおすすめします。

周囲の意見に流されて安易に進路を決める

不安や焦りから、「早く決めなければ」という気持ちに駆られ、自分の頭で深く考えずに、周りの意見に流されてしまうケースも少なくありません。

- 「親が浪人しろと言うから、とりあえず予備校に行く」

- 「仲の良い友達が〇〇専門学校に行くから、自分もそこにする」

- 「なんとなく進学しないと不安だから、名前を知っている大学の二次募集にとりあえず出願する」

これらのように、他人の価値観や場の空気に流されて決めた進路は、高い確率で後悔に繋がります。 なぜなら、そこに自分の「こうしたい」という主体的な意志がないからです。もしその道で困難に直面した時、「自分の選択ではなかった」という思いが、乗り越える力を削いでしまいます。

親や友人の意見はあくまで参考です。最終的には、「後悔しない進路を選ぶための3つのポイント」で述べたように、自分自身が納得できるまで考え抜き、自分の意志で決断することが不可欠です。

自分一人で全てを抱え込む

「親に心配をかけたくない」「友人に惨めな姿を見せたくない」といった思いから、誰にも相談せず、一人で悩みや不安を抱え込んでしまうのも避けるべき行動です。

一人で考え続けると、視野が狭くなり、客観的な判断ができなくなります。ネガティブな感情が増幅され、精神的にどんどん追い詰められてしまう危険性もあります。最悪の場合、うつ状態に陥り、何も手につかなくなってしまうことさえ考えられます。

辛い時こそ、人に頼る勇気が必要です。信頼できる人に話を聞いてもらうだけで、気持ちが楽になったり、問題が整理されたりします。自分では思いつかなかった解決策や、有益な情報を提供してもらえることもあります。一人で戦おうとせず、積極的に周りのサポートを求めましょう。 それは決して弱いことではなく、困難な状況を乗り切るための賢明な戦略です。

まとめ:大学受験の失敗は新たなスタート地点

大学受験の失敗は、これまでの努力が報われなかったという点で、非常につらく、受け入れがたい経験です。しかし、この記事で見てきたように、それは決して人生の終わりを意味するものではありません。むしろ、これまでの価値観から一度自由になり、自分の人生をより広い視野で見つめ直すための、新たなスタート地点と言えます。

浪人して再挑戦する道、専門学校や短大で実践的なスキルを磨く道、就職して社会経験を積む道、海外に飛び出す道など、あなたの前には無数の選択肢が広がっています。どの道が正解ということはありません。最も重要なのは、自分自身と真剣に向き合い、情報を集め、比較検討した上で、最終的に自分の意志で納得のいく決断を下すことです。

この経験は、あなたから自信を奪ったかもしれませんが、同時に、挫折から立ち直る強さ、自分を客観視する力、そして他人の痛みがわかる優しさを与えてくれるはずです。この困難な時期を乗り越えた時、あなたは以前よりも一回りも二回りも大きく成長していることでしょう。

焦る必要はありません。まずは心と体を休め、信頼できる人に相談しながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。この経験が、あなたの未来をより豊かで実りあるものにするための、貴重な礎となることを心から願っています。