大学受験において、英語は文系・理系を問わず、多くの大学で合否を大きく左右する最重要科目の一つです。しかし、「毎日勉強しているのに成績が伸びない」「何から手をつければいいのかわからない」と悩む受験生は少なくありません。この記事では、大学受験英語で偏差値70という高い目標を達成するための、網羅的かつ具体的な学習法を徹底解説します。

英語の成績が伸び悩む原因の分析から、正しい学習の心構え、偏差値70に到達するための5つのステップ、技能別の対策、そして共通テストや志望校レベル別の戦略まで、あなたの英語学習に関するあらゆる疑問に答えます。この記事を道しるべとして、正しい努力を継続すれば、英語は必ず得意科目になり、志望校合格を力強く引き寄せる武器となるでしょう。

この記事を最後まで読めば、以下のことが明確になります。

- 大学受験で英語がなぜそれほど重要なのか

- 多くの受験生が陥る英語学習の落とし穴

- 偏差値70を目指すための具体的な学習ステップとスケジュール

- 志望校のレベルや技能に応じた最適な勉強法

さあ、今日から始められる最強の英語学習ルートを学び、ライバルに差をつけましょう。

目次

大学受験で英語が重要視される理由

大学受験を乗り越える上で、なぜこれほどまでに英語が重要視されるのでしょうか。その理由は、単に「入試科目だから」というだけではありません。配点の高さ、文理を問わない汎用性、そして大学入学後や社会に出てからも求められるスキルであることなど、複数の要因が複雑に絡み合っています。このセクションでは、大学受験における英語の重要性を多角的に掘り下げ、なぜ英語学習に力を注ぐべきなのかを明らかにします。

まず、最も直接的な理由は、多くの大学で英語の配点が高く設定されていることです。特に文系学部では、国語や社会と並んで、あるいはそれ以上に英語の配点が高いケースがほとんどです。例えば、難関私立大学の外国語学部や国際関係学部などでは、英語の配点が全体の半分近くを占めることも珍しくありません。これは、大学側が英語力を学生の重要な素養として評価していることの表れです。

理系学部においても、英語の重要性は決して低くありません。数学や理科の配点が高い傾向にはありますが、多くの国公立大学や難関私立大学では、英語が合否を分ける「差がつく科目」となっています。数学や理科が得意な受験生が集まる中で、英語で高得点を取ることができれば、大きなアドバンテージを築けます。逆に、英語が苦手だと、他の科目でどれだけ高得点を取っても、その失点をカバーしきれない可能性があります。

次に、文系・理系を問わず、ほとんどの大学で必須科目とされている汎用性の高さも、英語の重要性を高める一因です。国公立大学の二次試験はもちろん、多くの私立大学の一般選抜で英語は必須です。大学入学共通テストにおいても、英語は国語、数学と並ぶ主要科目であり、これを受験しないという選択肢はほとんどの受験生にとって考えられません。つまり、英語から逃れることはできず、誰もが必ず向き合わなければならない科目なのです。このため、英語の出来不出来が、受験できる大学の選択肢そのものを広げもすれば、狭めもすることになります。

さらに、大学入学後の学問の世界では、英語力が不可欠です。最先端の研究論文や専門書の多くは英語で書かれています。特に理系の研究分野では、最新の知見を得るために英語論文を読むことは日常茶飯事です。文系であっても、歴史学、経済学、社会学など、あらゆる分野で海外の研究成果に触れる機会は多く、英語文献を読み解く能力は研究の質を大きく左右します。大学側は、入学後の専門的な学びにスムーズに対応できる学生を求めており、そのための基礎的な英語力が入試段階で問われるのは当然のことと言えるでしょう。

また、グローバル化が進む現代社会において、英語は国際的なコミュニケーションツールとしての役割を担っています。大学生活では、海外からの留学生との交流や、短期・長期の留学プログラムに参加する機会も増えています。高い英語力があれば、こうした機会を最大限に活用し、自身の視野を広げ、多様な価値観に触れることができます。大学は、国際社会で活躍できる人材の育成を使命の一つとしており、その第一歩として、受験生に高い英語力を求めているのです。

このように、大学受験で英語が重要視されるのは、単に入試の配点が高いからだけではありません。それは、大学での学問の基礎であり、グローバル社会を生き抜くための必須スキルであると認識されているからです。英語学習に早期から真剣に取り組むことは、志望校合格への最短ルートであると同時に、大学入学後の学びや将来のキャリアを豊かにするための自己投資でもあるのです。受験勉強としての英語を、「テストで点を取るための作業」と捉えるのではなく、「将来の可能性を広げるための礎」と捉えることで、学習へのモチベーションも大きく変わってくるはずです。

英語の成績が伸び悩む受験生に共通する原因

「毎日単語帳を開いているのに、長文が読めるようにならない」「文法の問題は解けるのに、模試の偏差値が上がらない」といった悩みは、多くの受験生が抱えるものです。英語の成績が伸び悩む背景には、いくつかの共通した原因が存在します。ここでは、その代表的な原因を3つに分けて詳しく解説し、あなたの学習法を見直すきっかけを提供します。

基礎的な知識が定着していない

英語学習において最も fundamental(根本的)な問題は、英単語・英熟語・英文法といった基礎知識の定着不足です。どれだけ高度な読解テクニックや長文問題集に取り組んでも、土台となる基礎がぐらついていては、その上に安定した学力の城を築くことはできません。

多くの受験生は「単語帳を1周した」「文法書を読み終えた」という事実をもって「基礎はできた」と錯覚しがちです。しかし、本当の意味での「定着」とは、単に単語や文法ルールを一度見たことがある、というレベルではありません。それは、必要な知識を、必要なタイミングで、瞬時に、かつ正確に引き出せる状態を指します。

例えば、長文の中で “account for” という熟語が出てきたとき、「説明する」「(割合を)占める」といった複数の意味を文脈に応じて即座に判断できるでしょうか。あるいは、関係代名詞のthatとwhatの違いを聞かれたときに、それぞれの働きを明確に説明し、例文を作ることができるでしょうか。もし少しでも迷いが生じるのであれば、それは知識がまだ定着していない証拠です。

基礎が定着しない原因は、主に「浅いインプット」にあります。単語を日本語訳と1対1で丸暗記するだけでは、多様な文脈に対応できません。文法ルールを理屈で理解せず、ただ問題の解法パターンを暗記するだけでは、少しひねられた問題には手も足も出なくなります。単語であれば語源やイメージを掴む、文法であれば「なぜそうなるのか」という理屈を深く理解する、といった一歩踏み込んだ学習が、知識の定着には不可欠です。この土台がなければ、英文解釈や長文読解といった次のステップに進んでも、砂上の楼閣となってしまうのです。

絶対的な勉強時間が不足している

英語は、数学のように一つの公式を理解すれば応用問題が解けるようになる、という科目とは性質が異なります。言語である以上、その習得には一定量のインプットとアウトプット、つまり絶対的な学習時間の確保が不可欠です。成績が伸び悩んでいる受験生の中には、単純に英語に触れている時間が足りていないケースが非常に多く見られます。

部活動が忙しい高校1、2年生はもちろん、受験学年になって他の科目に時間を取られ、英語の勉強が後回しになっていることはないでしょうか。「毎日1時間はやっている」と思っていても、集中できていなかったり、スマートフォンをいじりながらの「ながら勉強」になっていたりしては、実質的な学習時間はさらに短くなります。

特に、偏差値50台から60、さらに70へとステップアップしていくためには、膨大な量の英単語を記憶し、複雑な文法構造を体に染み込ませ、大量の英文を読む練習を積まなければなりません。これには、どうしてもまとまった時間が必要です。一般的に、難関大学に合格するためには、高校3年間で合計2000〜3000時間の英語学習が必要とも言われています。

もちろん、ただ長時間机に向かえばいいというわけではありません。後述するように、学習の質や効率も極めて重要です。しかし、そもそも投入する時間が少なければ、どんなに効率的な方法を採ったとしても、成果が出るまでには相当な期間を要します。もし成績が停滞していると感じたら、まずは正直に自分の胸に手を当てて、「本当に十分な時間を英語学習に費やせているか」を問い直してみることが重要です。通学中の電車の中、昼休み、就寝前の15分といった「スキマ時間」をかき集めるだけでも、1日の総学習時間は大きく変わってきます。

効果的な復習ができていない

学習した内容を記憶に定着させる上で、復習が極めて重要であることは誰もが知っています。しかし、その重要性を真に理解し、科学的かつ効果的な復習を実践できている受験生は驚くほど少ないのが現実です。多くの受験生は、新しい問題集を次々と解き進めることに満足感を覚え、一度解いた問題の復習を怠りがちです。これは「やりっぱなし学習」と呼ばれ、成績が伸び悩む最大の原因の一つと言っても過言ではありません。

ドイツの心理学者ヘルマン・エビングハウスが提唱した「忘却曲線」によれば、人は学習した内容を1日後には約74%も忘れてしまうとされています。しかし、適切なタイミングで復習を行うことで、記憶の忘却率を大幅に下げ、長期的な記憶として定着させることが可能です。

効果的な復習ができていない典型的な例は、「間違えた問題の答えを確認して、赤ペンで正解を書き写して終わり」というものです。これでは、なぜ間違えたのか、次に同じ間違いをしないためにはどうすればよいのか、という最も重要な分析が抜け落ちています。

真に効果的な復शिवとは、単なる「見直し」ではなく、「解き直し」と「分析」のプロセスです。

- 解き直し: 一度間違えた問題は、数日後にもう一度、何も見ずに解いてみます。そこで自力で正解できれば、知識が定着し始めた証拠です。

- 分析: なぜ間違えたのかを徹底的に分析します。「単語を知らなかった」「文法ルールを勘違いしていた」「文の構造が取れなかった」「時間配分を間違えた」など、原因を具体的に特定します。そして、その原因を克服するための対策(単語帳の該当箇所を見直す、文法書を読み返すなど)を講じます。

このプロセスを繰り返すことで、自分の弱点が明確になり、それを一つひとつ潰していくことができます。新しい知識を100増やすことよりも、一度学んだ100の知識のうち、忘れてしまった70を再び100に戻す作業の方が、学力向上にははるかに効率的です。もしあなたが「勉強しているのに成績が上がらない」と感じているなら、それはインプットが足りないのではなく、学んだ知識がザルの目からこぼれ落ちるように、復習不足によって失われているのかもしれません。

本格的な勉強を始める前に押さえるべき心構え

闇雲に参考書を買い込み、がむしゃらに勉強を始めても、思うような成果は得られません。大学受験英語で成功を収めるためには、本格的な学習に入る前に、正しい「心構え」を持つことが極めて重要です。ここでは、すべての受験生が胸に刻むべき3つの心構えについて解説します。これらを意識するだけで、日々の学習効率は劇的に向上するでしょう。

毎日少しでも英語に触れる習慣をつける

英語学習において、最も強力な武器は「継続」であり、その土台となるのが「習慣化」です。英語はスポーツや楽器の練習と似ており、「週末にまとめて7時間勉強する」よりも、「毎日1時間ずつ勉強する」方が、はるかに高い効果を発揮します。言語感覚を錆びつかせないためには、毎日少しでも英語に触れ続けることが不可欠なのです。

「毎日勉強する」と聞くと、ハードルが高いと感じるかもしれません。しかし、ここで言う「英語に触れる」とは、必ずしも机に向かって参考書を開くことだけを指すわけではありません。例えば、以下のような活動も立派な英語学習です。

- 通学中の電車で英単語アプリを5分間やる

- お風呂の中で耐水性の単語カードを眺める

- 寝る前に好きな洋楽の歌詞を読んでみる

- 食事中に英語ニュースのリスニング音声を流す

重要なのは、「英語学習を特別なイベントにしない」ことです。歯磨きや入浴のように、生活の一部として自然に組み込んでしまうのです。最初は意識的に行う必要がありますが、2〜3週間も続ければ、やらないと気持ちが悪いと感じるようになってきます。これが「習慣化」の力です。

この「毎日少しでも」という習慣は、学習効果だけでなく、精神的な安定にも繋がります。毎日コツコツと積み重ねているという事実が自信となり、「自分はちゃんとやっている」という感覚が、受験期の不安を和らげてくれます。また、一度に長時間勉強しようとすると、「今日は疲れているから明日にしよう」と先延ばしにしがちですが、「15分だけ」と思えば、心理的な抵抗も少なく、学習をスタートさせやすくなります。まずは1日15分からで構いません。今日から、あなたの生活の中に英語学習を組み込む小さな一歩を踏み出してみましょう。

正しい学習の順番を理解する

英語学習で成果が出ない受験生の多くは、学習の「順番」を間違えています。いきなり難しい長文問題集に手を出したり、単語も覚えていないうちから英作文に挑戦したりするのは、九九を覚えないまま因数分解に挑むようなものです。英語学習には、成果を最大化するための王道とも言える「正しい順番」が存在します。

その順番とは、「①英単語・英熟語 → ②英文法 → ③英文解釈 → ④英語長文 → ⑤過去問演習」という流れです。これは、家を建てるプロセスに例えると分かりやすいでしょう。

- ① 英単語・英熟語(材料): 家を建てるための木材や釘、コンクリートです。これらがなければ何も始まりません。

- ② 英文法(設計図・組み立て方): 材料をどのように組み合わせて家の骨組みを作るかのルールです。設計図がなければ、材料はただのガラクタの山です。

- ③ 英文解釈(骨組みの分析): 設計図通りに組まれた骨組み(=一文)を正確に理解する技術です。どの部分が柱で、どの部分が梁なのかを正確に把握する作業にあたります。

- ④ 英語長文(家全体の構造理解): 複数の骨組みが組み合わさってできた家全体(=文章全体)の構造や意図を理解する段階です。

- ⑤ 過去問演習(内覧・リフォーム): 志望する家(大学)の様式に合わせて、最終的な調整を行う作業です。

この順番を無視して、いきなり④の長文演習に取り組むとどうなるでしょうか。単語が分からなければ意味が取れず、文法が分からなければ文の構造が掴めません。結果として、なんとなくのフィーリングで読み進め、設問も勘で解くことになります。これでは、いくら時間をかけても読解力は向上しません。

焦る気持ちは分かりますが、急がば回れです。特に英語が苦手な人ほど、①と②の基礎固めに徹底的に時間をかけるべきです。単語と文法という土台が盤石であればあるほど、その後の英文解釈や長文読解の学習はスムーズに進み、吸収効率も飛躍的に高まります。自分の現在のレベルを客観的に把握し、どの段階に最も力を入れるべきかを見極めることが、合格への最短ルートです。

復習を何よりも大切にする

3つの心構えのうち、最も重要でありながら、最も疎かにされがちなのが「復習」です。多くの受験生は、新しい知識を学ぶ「インプット」や、問題を解く「アウトプット」にばかり意識が向きがちですが、学力を真に定着させ、伸ばしていくのは、この復習のプロセスです。

前述の通り、人間の脳は忘れるようにできています。一度学習しただけの内容は、数日もすればほとんど記憶から消え去ってしまいます。これを防ぎ、短期記憶を長期記憶へと変換する唯一の方法が、適切なタイミングでの反復、すなわち復習なのです。

では、具体的にどのように復習すれば良いのでしょうか。鍵となるのは「反復のタイミング」と「復習の質」です。

| 復習のタイミング(例) | 目的 |

|---|---|

| 学習したその日の夜 | その日の学習内容を脳に「重要情報」として認識させ、短期記憶を強化する。 |

| 学習の翌日 | 忘却が最も激しいタイミングで記憶を呼び戻し、定着の第一歩とする。 |

| 1週間後 | 少し忘れかけた頃に再び思い出すことで、記憶の結びつきをより強固にする。 |

| 1ヶ月後 | 長期記憶への移行を確実なものにするための最終確認。 |

このサイクルを意識的に回すことで、学習内容は驚くほど忘れにくくなります。

また、「復習の質」も重要です。単語帳をパラパラとめくるだけ、間違えた問題の解答を眺めるだけでは不十分です。効果的な復習とは、能動的なプロセスでなければなりません。

- 英単語: 日本語訳を隠して、英単語から意味が瞬時に言えるかテストする。逆も行う。

- 英文法: なぜその答えになるのか、他の選択肢はなぜダメなのかを自分の言葉で説明できるようにする。

- 英文解釈・長文: なぜそのように訳したのか、文構造をどう捉えたのかを再現する。間違えた問題は、まっさらな状態で解き直し、正解へのプロセスを完全に再現できるまで繰り返す。

「一冊を完璧に」という言葉をよく耳にしますが、その本質は、復習を徹底的に行い、その参考書に書かれている知識をいつでも引き出せる状態にすることです。新しい参考書に次々と手を出す前に、今使っている一冊をボロボロになるまで使い込み、完璧に復習すること。これこそが、英語力を着実に、そして飛躍的に向上させるための究極の心構えなのです。

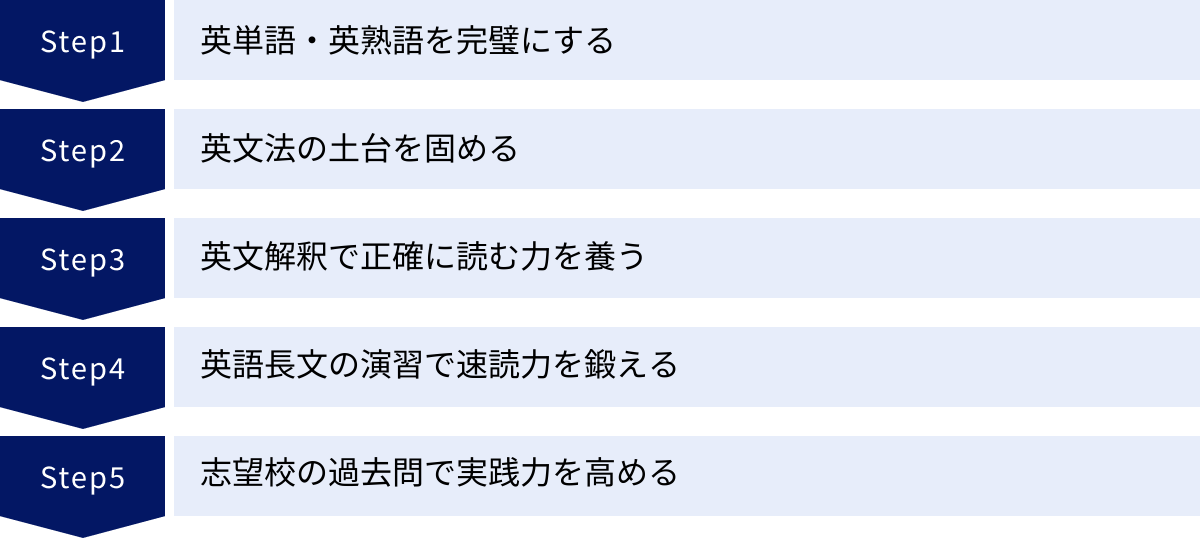

偏差値70を目指すための英語学習5ステップ

偏差値70という高い目標を達成するためには、戦略的な学習計画が不可欠です。ここでは、基礎から応用まで、着実に英語力を積み上げていくための具体的な5つのステップを解説します。この順番通りに学習を進めることで、効率的に、そして確実に実力を伸ばすことができます。

① ステップ1:英単語・英熟語を完璧にする

全ての英語学習の根幹をなすのが語彙力です。単語や熟語を知らなければ、文法を理解していても文章を読むことはできず、リスニングも聞き取れません。偏差値70を目指すなら、市販の大学受験用単語帳に掲載されている単語は、派生語や関連語も含めてほぼ完璧に覚える必要があります。目標としては、少なくとも2,000語レベルの単語帳を1冊マスターし、さらに難関大向けの単語帳や熟語帳にも取り組むことが望ましいです。

効果的な暗記法:

ただ単語と日本語訳を1対1で暗記するだけでは、実際の長文で使える知識にはなりません。以下の方法を組み合わせて、多角的に単語を覚えましょう。

- 音声を活用する: 単語は必ず音声を聞き、正しい発音で何度も音読します。目(スペル)、耳(発音)、口(音読)をフル活用することで、記憶への定着率が格段に上がります。

- 例文の中で覚える: 単語が実際にどのような文脈で使われるかを知ることは非常に重要です。例文を音読したり、自分で簡単な文を作ってみたりすることで、単語の「使い方」が身につきます。

- 語源を利用する: 例えば “transport” (輸送する) は “trans-” (向こうへ) と “port” (運ぶ) というパーツから成り立っています。このように語源を学ぶと、未知の単語でも意味を推測できるようになり、暗記の助けにもなります。

- 反復をシステム化する: 1日に100個の新しい単語を覚える計画なら、同時に前日覚えた100個、3日前に覚えた100個、1週間前に覚えた100個を復習する、といったように、新規と復習を組み合わせた学習を毎日続けましょう。高速で何度も繰り返すことが記憶定着の鍵です。

単語学習は地道で退屈に感じるかもしれませんが、ここを乗り越えなければ次のステップには進めません。単語帳は「お守り」ではなく「武器」です。ボロボロになるまで使い込み、自分の血肉としましょう。

② ステップ2:英文法の土台を固める

単語という「点」の知識を、英文法というルールを使って「線」で結びつけるのがこのステップです。英文法は、英文を正確に読み、書き、聞くための全ての土台となります。偏差値70レベルでは、単に文法問題が解けるだけでなく、「なぜその文法構造になるのか」を論理的に説明できるレベルが求められます。

学習の進め方:

文法学習は「インプット」と「アウトプット」の両輪で進めます。

- インプット(理解): まずは、網羅系の英文法書(講義形式の参考書など)を使って、各単元のルールを体系的に理解します。関係代名詞、分詞構文、仮定法など、つまずきやすい単元は特に時間をかけて、「なぜ」を追求しましょう。丸暗記ではなく、理屈で理解することが重要です。

- アウトプット(演習): 次に、4択問題などがまとまった網羅系の文法問題集を使って、理解した知識を実際に使えるかを確認します。問題を解く際は、正解の選択肢を選ぶだけでなく、「他の選択肢がなぜ間違いなのか」を根拠を持って説明できるようにすることが非常に重要です。これを繰り返すことで、知識の精度が飛躍的に高まります。

このステップで目指すのは、「文法問題で点を取ること」だけではありません。最終的な目標は、長文の中で使われている複雑な文法構造を瞬時に見抜き、正確に意味を理解するための「文法の運用能力」を身につけることです。そのためにも、基礎的な問題集を繰り返し解き、文法ルールを無意識レベルで使えるように徹底的に叩き込みましょう。

③ ステップ3:英文解釈で正確に読む力を養う

単語と文法の知識が揃ったら、次はいよいよ英文を「一文単位で」「正確に」読む訓練、すなわち英文解釈のステップに進みます。多くの受験生が長文読解でつまずく原因は、一文一文の構造を正確に把握できていないことにあります。英文解釈は、この問題を解決し、長文読解へとスムーズに移行するための重要な橋渡し役を担います。

英文解釈の目的:

- 複雑な構文の把握: 倒置、省略、挿入、長い修飾語句など、英文を複雑にする要因を見抜き、文の骨格(主語S・動詞V・目的語O・補語C)を正確に特定する力を養います。

- 返り読みの克服: 英文を頭から語順通りに理解する練習をします。これにより、読むスピードが向上します。

- 精度の高い和訳: なんとなくの意味を掴むのではなく、単語と文法規則に忠実に、論理的な思考プロセスを経て一文を訳しきる力を鍛えます。

具体的な勉強法:

英文解釈専用の参考書を一冊用意し、その指示に従って学習を進めます。基本的な流れは以下の通りです。

- まず自力で英文のSVOCを振り、和訳を試みます。

- 解説を読み、自分の解釈や和訳とどこが違ったのかを徹底的に比較・分析します。特に「なぜそのようにSVOCを振れるのか」「なぜそのように訳せるのか」という根拠を一つひとつ確認します。

- 理解できたら、もう一度まっさらな英文を見て、解説通りの思考プロセスを再現できるか確認します。

- 最後に、意味と構造を意識しながら何度も音読し、英文を体に染み込ませます。

英文解釈は、英語をセンスや感覚ではなく、論理で読み解くための「思考の訓練」です。このステップを丁寧に行うことで、これまで曖昧にしか読めなかった長文が、クリアに、そして立体的に見えてくるはずです。

④ ステップ4:英語長文の演習で速読力を鍛える

盤石な語彙力、文法力、そして精読力(英文解釈力)が身についたら、いよいよ本格的な長文演習に入ります。このステップの目標は、「速く、かつ正確に」長文を読み解く力を養うことです。大学入試の英語は時間との戦いでもあります。限られた時間内に大量の英文を処理し、設問に解答する能力が求められます。

長文演習のポイント:

- 時間を計って解く: 必ず制限時間を設けて、本番さながらのプレッシャーの中で解く練習をしましょう。最初は時間が足りなくても構いません。徐々にスピードを上げていくことを意識します。

- 精読と速読の使い分け: 全ての文を同じ熱量で読む必要はありません。設問に関わる重要な部分はじっくり精読し、具体例や補足説明の部分は速読で流し読みするなど、緩急をつけた読み方を習得します。段落の最初の文(トピックセンテンス)に注目するパラグラフリーディングなどのテクニックも有効です。

- ディスコースマーカーに注目する: “However”(しかし), “Therefore”(したがって), “For example”(例えば)といった、文章の論理展開を示す言葉(ディスコースマーカー)に印をつけながら読むと、話の流れが掴みやすくなります。

- 復習を徹底する: 解きっぱなしは厳禁です。解答後は、①もう一度時間をかけて全文を精読し、分からなかった単語や構文を全て潰す、②なぜその答えになるのか、本文中の根拠を明確にする、③本文を何度も音読して速読の練習をする、という3点セットの復習を必ず行いましょう。

使用する長文問題集は、最初は自分のレベルより少し易しいものから始め、徐々にレベルを上げていきましょう。毎日1題でもいいので、継続的に長文に触れることが、読解スピードと体力を向上させる鍵です。

⑤ ステップ5:志望校の過去問で実践力を高める

ここまでの4ステップで築き上げた英語力を、志望校合格という最終目標に結びつけるのが過去問演習です。過去問は、単なる力試しではなく、志望校の出題傾向を分析し、対策を練るための最高の教材です。

過去問演習の目的:

- 出題形式の把握: 長文のテーマ、問題のタイプ(内容一致、空所補充、和訳など)、文法問題の形式、英作文の有無など、志望校特有の出題形式に慣れます。

- 時間配分の最適化: 大問ごとの時間配分をどうするか、戦略を立てて実践します。どの問題から解くか、捨てる問題はあるかなど、自分なりの「勝ちパターン」を確立します。

- 弱点の発見と補強: 過去問を解くことで、自分の弱点が浮き彫りになります。「語彙力が足りない」「特定のテーマの長文が苦手」「和文英訳で時間がかかる」など、見つかった弱点をステップ1〜4で使った参考書に戻って補強します。

- 合格最低点との比較: 自分の得点と合格最低点を比較し、あと何点必要なのか、どの分野で点を伸ばすべきかを具体的に把握します。

過去問演習は、早ければ高校3年生の夏休み明け頃から始め、入試直前まで継続的に行います。最低でも5年分、できれば10年分以上を繰り返し解き、問題を見ただけで「あの年のあの問題のパターンだ」と分かるくらいまでやり込むのが理想です。過去問研究の深さが、合否を分ける最後の1点を左右します。

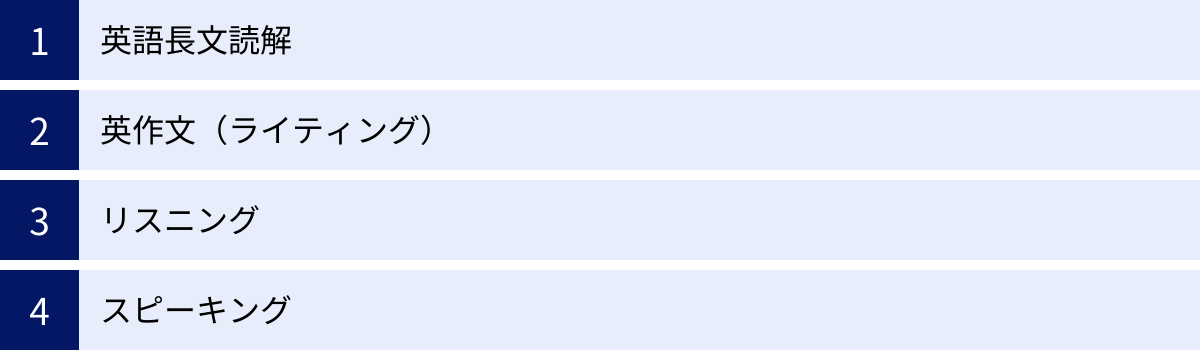

【技能・分野別】大学受験英語の具体的な勉強法

大学受験英語は、長文読解、英作文、リスニング、そして近年ではスピーキングと、多岐にわたる能力が問われます。それぞれの技能には特有の対策が必要です。ここでは、主要な技能・分野別に、スコアを最大化するための具体的な勉強法を掘り下げて解説します。

英語長文読解

長文読解は、大学入試英語の核となる分野であり、最も配点が高いことがほとんどです。ここで安定して高得点を取ることが、合格への鍵となります。長文読解力を向上させるには、「精読力」と「速読力」の両輪をバランス良く鍛える必要があります。

1. 精読力の養成

精読とは、一文一文の構造を正確に把握し、単語や文法の知識に基づいて論理的に意味を理解する力です。これは前述の学習ステップにおける「英文解釈」の段階で徹底的に鍛えます。SVOCを正確に振り分け、修飾関係を明確にし、「なぜそう訳せるのか」を自分の言葉で説明できるレベルを目指しましょう。この地道な訓練が、難解な文章に遭遇した際の突破力となります。精読なくして、安定した読解力はあり得ません。

2. 速読力の向上

精読力という土台の上に、速読力を積み上げていきます。速読は、単に速く読むことではなく、文章の要点を効率的に掴む技術です。

- スラッシュリーディング: 意味のかたまり(チャンク)ごとにスラッシュ(/)を入れながら、英語の語順のまま頭から読んでいく方法です。「I went to the library / to borrow a book / about Japanese history.」(私は図書館へ行った / 本を借りるために / 日本史についての)のように、返り読みを防ぎ、読むスピードを向上させます。

- パラグラフリーディング: 各段落の主張は、多くの場合その段落の最初の文(トピックセンテンス)か、最後の文に要約されています。まずは各段落の最初と最後の文に注目して、文章全体の大まかな流れを掴む練習をします。これにより、全文を精読しなくても、文章の骨子を素早く理解できます。

- ディスコースマーカーの活用: “However”(逆接)、”Therefore”(因果)、”In addition”(追加)といった論理展開を示す言葉に印をつけながら読むことで、筆者の主張の流れを追いやすくなります。

- 音読・シャドーイング: 精読して内容を完全に理解した長文は、何度も音読しましょう。黙読よりも速いスピードで音読することを意識すると、脳の情報処理速度が上がり、速読力の向上に繋がります。CD音源があれば、少し後から影(shadow)のようについていくシャドーイングも効果的です。

これらの技術を駆使し、時間を計って問題演習を繰り返すことで、限られた時間内に大量の英文を処理する能力が養われます。復習の際には、なぜ間違えたのかの分析(内容の誤解、根拠の見落とし、時間不足など)を徹底し、次の演習に活かすことが何よりも重要です。

英作文(ライティング)

国公立大学の二次試験や、一部の難関私立大学で課される英作文は、多くの受験生が苦手とする分野です。しかし、正しい対策を積めば、安定した得点源にすることができます。英作文は大きく「和文英訳」と「自由英作文」に分かれます。

1. 和文英訳の対策

与えられた日本語の文を、自然で正確な英語に訳す問題です。ポイントは、与えられた日本語の字面に囚われず、その意図を汲み取って、自分が確実に使える簡単な英語表現に変換することです。これを「和文和訳」の技術と呼びます。

例えば、「グローバル化の波は、私たちの生活の隅々にまで及んでいる」という難しい日本語を、無理に “The wave of globalization reaches every corner of our lives.” のように直訳しようとすると、不自然になったり、間違いを犯したりするリスクが高まります。

そうではなく、「グローバル化は私たちの生活に大きく影響している」→「私たちはグローバル化に大きく影響されている」→ “We are greatly influenced by globalization.” のように、簡単な構文と単語に置き換えるのです。

この力を養うには、良質な基本例文を数百個、完全に暗記・暗唱することが最も効果的です。例文集を1冊決め、CD音声を使って音読を繰り返し、日本語を見たら瞬時に英語が口から出る状態を目指しましょう。この暗記した例文のストックが、英作文の際の「パーツ」となります。

2. 自由英作文の対策

あるテーマについて、自分の意見を数十語〜百数十語程度の英語で記述する問題です。高得点を狙うには、以下の3つのポイントを意識しましょう。

- 構成(型)を決めておく: 「①結論(I think that …)→ ②理由1 (First, …) → ③理由2 (Second, …) → ④再結論 (For these reasons, …)」といったように、あらかじめ自分なりの「型」を用意しておきます。これにより、試験本番で構成に悩む時間を節約でき、論理的な文章を書きやすくなります。

- 減点されない英語を目指す: 独創的なアイデアや高度な表現を目指す必要はありません。スペルミス、文法ミス、語法ミスをしない、平易で正確な英語を書くことが最優先です。自信のない表現は避け、前述の基本例文で覚えた確実な表現を使いましょう。

- 添削を受ける: 英作文は、自分一人で勉強していても、間違いに気づきにくい分野です。学校の先生や塾の講師など、信頼できる第三者に必ず添削をしてもらいましょう。客観的なフィードバックを得ることで、自分の弱点やクセを修正し、表現の幅を広げることができます。

リスニング

大学入学共通テストでリーディングと同等の配点(100点)となったリスニングは、もはや「おまけ」ではありません。二次試験でリスニングを課す大学も増えており、その重要性は年々高まっています。

リスニング力向上の王道は、「聞き取れない原因」を特定し、それを潰していく作業です。聞き取れない原因は、主に以下の2つに大別されます。

- 音声を知らない(そもそも単語や発音を知らない): “knowledge” を「クノウレッジ」のように誤って覚えていると、正しく「ナリッジ」と発音されても聞き取れません。単語を覚える際は、必ず正しい発音もセットでインプットすることが大前提です。

- 音声処理が追いつかない(意味の理解が間に合わない): 単語も文法も知っているのに、音声のスピードについていけず、意味を処理する前に次の音声が流れてきてしまう状態です。

この2つの問題を解決するための効果的なトレーニングが、シャドーイングとディクテーションです。

- シャドーイング: 英語の音声を聞きながら、0.5秒ほど遅れて影(シャドウ)のようについていく練習法です。最初はスクリプト(台本)を見ながらでも構いません。これを繰り返すことで、英語特有のリズムやイントネーション、音声変化(リエゾンなど)が体に染みつき、音声処理のスピードが向上します。

- ディクテーション: 聞こえてきた英語を一語一句書き取る練習法です。書き取れなかった部分は、自分が聞き取れていない箇所、つまり弱点です。スクリプトと照らし合わせて、なぜ聞き取れなかったのか(単語を知らなかったのか、音声変化に気づかなかったのか等)を分析し、その部分を重点的に繰り返し聞きます。

これらのトレーニングを、共通テスト対策問題集や志望校の過去問の音源を使って毎日15分でも継続することが、リスニング力向上の最短ルートです。

スピーキング

現状、大学入試の一般選抜でスピーキングが課されることは稀ですが、一部の大学のAO・推薦入試や、外部英語検定試験(英検®、TEAPなど)を利用する場合には必要となります。

スピーキング対策の基本は、「インプット」と「アウトプット」のサイクルです。

- インプット: まずは、話すための材料となる表現をインプットします。これは英作文対策と共通しており、基本例文の暗記・暗唱が非常に有効です。暗唱した例文を少し変えるだけで、様々な場面で応用できます。

- アウトプット: インプットした表現を、実際に声に出して使う練習をします。一人でもできる練習として、瞬間英作文(簡単な日本語の文を瞬時に英語に直して口に出すトレーニング)や、あるテーマについて1分間スピーチをする練習などがあります。

可能であれば、オンライン英会話などを活用し、外国人講師と話す機会を作るのも良いでしょう。アウトプットの場を設けることで、自分の言いたいことが言えないもどかしさを実感し、それが次のインプットへのモチベーションに繋がります。たとえ受験で直接使わなくても、スピーキングの練習はリスニング力の向上にも直結するため、取り組む価値は十分にあります。

大学入学共通テスト英語の対策法

大学入学共通テストの英語は、多くの受験生が最初に臨む重要な試験です。リーディングとリスニングの2技能が問われ、それぞれ100点満点、合計200点満点となります。従来のセンター試験とは異なり、より実践的で情報処理能力を問う問題形式となっているため、専用の対策が不可欠です。

リーディングの対策

共通テストのリーディングは、80分という試験時間に対して総語数が約6,000語にも及び、圧倒的な情報処理スピードが求められるのが最大の特徴です。発音・アクセント・文法語法問題といった知識系の問題は廃止され、全てが読解問題で構成されています。

1. 時間配分の戦略を確立する

全6題の大問を80分で解き切るためには、各大問にかける時間の目安をあらかじめ決めておくことが重要です。

| 大問 | 想定時間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 第1問 | 5分 | 短文・広告などから情報を素早く見つけ出す |

| 第2問 | 10分 | 事実と意見を区別する、複数のレビューを比較する |

| 第3問 | 8分 | ブログ記事などの概要を把握する |

| 第4問 | 15分 | 複数の資料(文章、図、グラフ)を統合して読み解く |

| 第5問 | 17分 | 物語文や伝記文の展開や登場人物の心情を追う |

| 第6問 | 20分 | 論説文の要旨や論理構成を深く理解する |

| 見直し | 5分 |

これはあくまで一例です。自分の得意・不得意に合わせて調整し、過去問や模試演習を通じて自分だけの時間配分戦略を確立しましょう。特に、情報検索系の問題が多い前半(第1問〜第3問)で時間を使いすぎないことが高得点の鍵です。

2. 設問を先に読み、目的意識を持って読む

膨大な量の英文を全て精読している時間はありません。必ず設問に先に目を通し、「何を探しながら読めばいいのか」という目的を明確にしてから本文を読み始めましょう。例えば、「登場人物AがBに対して怒った理由」が問われているなら、本文中のAとBのやり取りや、感情を表す形容詞・副詞に注意しながら読む、といった具合です。この「スキャニング(探し読み)」の技術を習得することが、時間短縮に直結します。

3. 図表やグラフを含む問題に慣れる

共通テストのリーディングでは、文章だけでなく、ウェブサイトの画面、パンフレット、グラフ、表など、多様な形式の資料を読み解く能力が問われます。普段から、問題集やニュースサイトなどで、こうした非連続テキスト(ビジュアル資料)と文章を結びつけて理解する練習をしておきましょう。特に第4問は、この形式の典型です。どこにどの情報が書かれているかを素早く特定し、複数の情報を組み合わせて答えを導き出す訓練が不可欠です。

4. 語彙力と基礎的な読解力を徹底する

速読テクニックも重要ですが、その土台となるのはやはり基本的な語彙力と読解力です。共通テストで使われる語彙は、標準的な単語帳のレベルがほとんどです。単語帳一冊を完璧に仕上げ、英文解釈の訓練を通じて一文一文を正確に読む力をつけておくことが、結局は最も確実な対策となります。テクニックは、あくまで盤石な基礎力の上に乗って初めて効果を発揮することを忘れないでください。

リスニングの対策

共通テストのリスニングは、リーディングと同等の100点満点であり、その重要性は非常に高いです。試験時間は60分(解答時間を含む)で、音声は原則として2回流れますが、後半の第5問と第6問は1回しか流れないため、高い集中力が求められます。

1. 問題形式と特徴を把握する

共通テストのリスニングは、単に聞き取れたかを問うだけでなく、聞き取った情報をもとに推論したり、要点をまとめたりする能力が求められます。

- 多様な話者: アメリカ英語だけでなく、イギリス英語や、非ネイティブスピーカーと思われる多様なアクセントの英語が使われます。

- 読み上げ回数: 第1問〜第4問は2回読み、第5問・第6問は1回読みです。1回読みの問題は配点も高く、難易度も高いため、特別な対策が必要です。

- 「事実」と「意見」の聞き分け: 講義やディスカッションを聞いて、話されている内容が客観的な事実なのか、話者の主観的な意見なのかを判断する問題が出題されます。

2. 先読みの技術をマスターする

リスニングで高得点を取るための最も重要なテクニックが「先読み」です。問題の音声が流れる前に、設問と選択肢に目を通しておくことで、「何を聞き取るべきか」を予測できます。例えば、選択肢が “at the station”, “in the library”, “at home” となっていれば、場所に関する情報を聞き取る必要があると分かります。問題と問題の間の短い時間や、説明が読まれている時間を最大限に活用して、次の問題の設問と選択肢を読んでおく習慣をつけましょう。

3. 1回読み問題への対策

後半の1回読み問題は、聞き逃しが許されないため、特に集中力が必要です。対策としては、以下の点が挙げられます。

- メモ取りの練習: 講義形式の第6問など、情報量が多い問題では、キーワード(人名、地名、数字、接続詞など)をメモする練習が有効です。全てを書き取るのではなく、後で思い出すためのフックとなる単語を素早く書き留める技術を身につけましょう。

- 普段から1回で聞き取る意識を持つ: 普段のリスニング学習から、安易に2回目に頼るのではなく、「必ず1回で聞き取る」という意識で集中して聞く癖をつけましょう。

- シャドーイング: 音声処理能力を根本的に向上させるシャドーイングは、1回読み対策として極めて効果的です。

4. 継続的なトレーニング

リスニング力は、一朝一夕には身につきません。毎日15分〜30分でも良いので、継続して英語の音声に触れることが重要です。共通テスト対策用の問題集を1冊用意し、繰り返し解くことで、問題形式に慣れるとともに、リスニングの「耳」を育てていきましょう。特に、復習の際には、スクリプトを見て聞き取れなかった原因を分析し、その部分を何度も聞き直す作業が不可欠です。

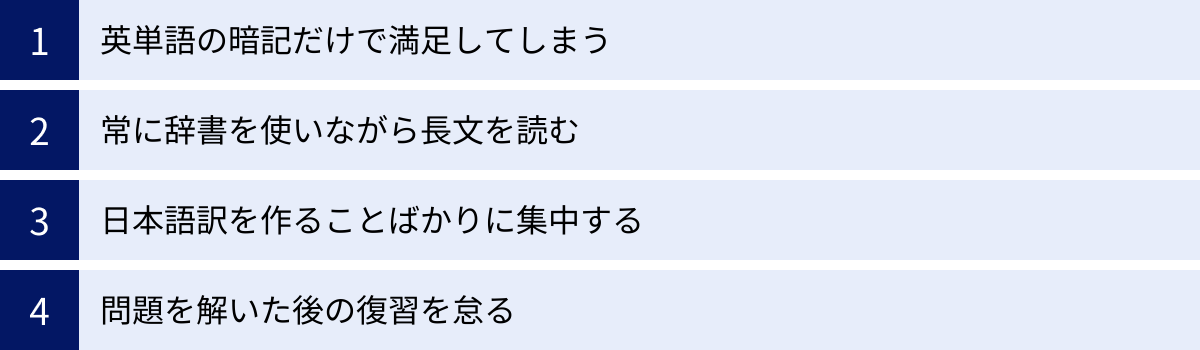

多くの受験生が陥りがちなNG勉強法

一生懸命勉強しているにもかかわらず、なぜか成績が伸びない。その原因は、無意識のうちに非効率な、あるいは誤った勉強法を続けていることにあるかもしれません。ここでは、多くの受験生が陥りがちな「NG勉強法」を4つ挙げ、なぜそれがダメなのか、そしてどう改善すべきかを具体的に解説します。

英単語の暗記だけで満足してしまう

英単語の暗記は英語学習の第一歩であり、非常に重要です。しかし、「単語帳を何周もしたから英語は大丈夫」と考えてしまうのは、典型的なNGパターンです。単語はあくまで文章を構成する「部品」に過ぎません。部品をたくさん持っていても、それらを組み立てる「設計図(=文法)」や「組み立て技術(=読解力)」がなければ、意味のある文章として理解することはできません。

なぜNGなのか?

- 文脈の中で使えない: 単語と日本語訳を1対1で覚えているだけでは、多義語の使い分けや、文脈に応じたニュアンスの理解ができません。例えば “run” という単語も、「走る」以外に「経営する」「立候補する」など様々な意味を持ちます。

- 読解スピードが上がらない: 単語の意味は分かっても、文の構造が取れなければ、単語の意味をつなぎ合わせるだけの「単語拾い読み」になってしまいます。これでは正確な意味は掴めず、読むのに非常に時間がかかります。

- モチベーションの低下: 単語暗記という単調な作業ばかり続けていると、英語学習そのものがつまらなくなり、モチベーションが低下しやすくなります。

どう改善すべきか?

英単語の暗記は継続しつつも、必ず英文法、英文解釈、長文読解といった次のステップへと学習を進めましょう。覚えた単語が、実際の文章の中でどのように機能しているのかを体感することで、知識が有機的に結びつき、使える語彙力として定着します。単語学習は、他の学習と並行して行う「基礎体力トレーニング」と位置づけるのが正解です。

常に辞書を使いながら長文を読む

長文を読んでいて分からない単語が出てきたとき、すぐに辞書を引いて意味を確認する。一見、真面目な学習態度に見えますが、これも場合によってはNG勉強法となり得ます。特に、長文演習の際にこの方法を採っていると、ある重要な能力が育たなくなってしまいます。

なぜNGなのか?

- 推測力が養われない: 実際の試験では、当然ながら辞書は使えません。必ず未知の単語は出てきます。その際に、文脈や前後の単語、接頭辞・接尾辞などから意味を類推する力が不可欠です。常に辞書に頼っていると、この推測力が全く鍛えられません。

- 読解のリズムが途切れる: 分からない単語が出てくるたびに辞書を引いていると、その都度読解が中断され、文章全体の流れを掴むことが難しくなります。結果として、読解スピードが著しく低下します。

どう改善すべきか?

長文問題集などを時間を計って解く際には、原則として辞書は使わないルールにしましょう。分からない単語があっても、まずは文脈から意味を推測して読み進める訓練をします。そして、問題を解き終わった後の復習の段階で、初めて辞書を使って意味を正確に確認します。この「演習(辞書なし)」と「復習(辞書あり)」のメリハリをつけることが、推測力と語彙力の両方を効率的に伸ばす鍵です。普段の精読の練習では辞書を積極的に活用し、演習では使わない、という使い分けを意識しましょう。

日本語訳を作ることばかりに集中する

英文和訳の問題対策や、英文解釈の練習において、きれいな日本語訳を作ることは重要です。しかし、全ての英語学習において、逐一完璧な日本語訳を作ることに固執するのは、かえって読解の妨げになることがあります。

なぜNGなのか?

- 読むスピードが遅くなる: 英語と日本語は語順が全く異なります。英語を一文読むたびに、それを自然な日本語の語順に並べ替えようとすると、「返り読み」が常態化し、膨大な時間がかかってしまいます。

- 英語を英語のまま理解する力が育たない: 高度な英語力とは、英語を日本語に翻訳せず、英語の語順のままダイレクトに意味を理解できる力です。常に日本語訳を介在させていると、この感覚がいつまで経っても身につきません。これはリスニングにおいても致命的です。

どう改善すべきか?

和訳が求められる問題以外では、完璧な日本語訳を作る必要はありません。意味の塊(チャンク)ごとに、英語の語順で意味を捉えていく「スラッシュリーディング」を実践しましょう。例えば “The discovery / that the Earth is round / changed people’s view of the world.” という文なら、「その発見は / 地球が丸いという / 人々の世界観を変えた」というように、頭から順番に理解していきます。この訓練を繰り返すことで、脳が英語の語順に慣れ、速く正確に意味を処理できるようになります。きれいな日本語訳を作るのは、英文解釈の参考書で精読を学ぶときや、和訳問題の対策をするときに限定しましょう。

問題を解いた後の復習を怠る

これは、全ての教科に共通する最も致命的なNG勉強法です。問題集を何冊も解き、「これだけやった」という達成感に浸るのは簡単ですが、解きっぱなしでは学力はほとんど向上しません。学力が本当に伸びるのは、問題を解いている時間ではなく、解いた後の復習をしている時間です。

なぜNGなのか?

- 同じ間違いを繰り返す: なぜ間違えたのか、その原因を分析・特定しなければ、次もまた同じ理由で同じ間違いを犯す可能性が非常に高いです。

- 弱点が放置される: 復習をしないと、自分が何を理解していて、何を理解していないのかが曖昧なままになります。自分の弱点から目をそらし続けることになり、いつまで経っても穴が埋まりません。

- 知識が定着しない: 一度解けた問題でも、復習しなければ記憶から消えていきます。正解した問題であっても、「なぜこの答えになるのか」を完璧に説明できるか確認するプロセスが、知識を盤石なものにします。

どう改善すべきか?

問題を解いた後は、必ず以下の復習プロセスをセットで行うことをルールにしましょう。

- 丸付けと答えの確認: 正解・不正解を確認します。

- 間違えた原因の分析: 「単語を知らなかった」「文法を誤解していた」「構文が取れなかった」「勘違いしていた」「時間がなかった」など、失点の原因を具体的に特定します。

- 解説の熟読と理解: 解説を読み、なぜその答えになるのか、正しい考え方のプロセスを完全に理解します。

- 解き直し: 数日後、もう一度同じ問題を解いてみます。自力で、かつ正しいプロセスで正解できればOKです。

- 関連知識の確認: 間違えた箇所に関連する単語や文法事項を、単語帳や文法書に戻って確認・復習します。

「1冊の問題集を3回繰り返すことは、3冊の問題集を1回ずつやることよりもはるかに価値がある」という言葉を肝に銘じ、復習こそが勉強の本質であると認識を改めましょう。

【学年・時期別】英語の学習スケジュール

大学受験は長期戦です。計画性のない学習は、途中で息切れしたり、入試本番に間に合わなかったりする原因となります。ここでは、高校入学から入試直前までの期間を3つに分け、それぞれの時期で何をすべきか、具体的な学習スケジュールを提案します。

高校1年~2年生の夏休みまで

この時期は、大学受験英語の土台をとことん固める「基礎養成期」と位置づけましょう。焦って応用問題に手を出す必要は全くありません。ここでどれだけ盤石な基礎を築けるかが、高3になってからの伸びを大きく左右します。部活動や学校行事で忙しい時期ですが、毎日少しずつでも学習を継続する習慣を身につけることが目標です。

主な学習内容:

- 英単語・英熟語: 高校入門レベル〜共通テストレベルの単語帳を1冊決め、繰り返し学習します。1日30〜50語など、無理のないペースで構いません。重要なのは、毎日続けることです。音声も活用し、正しい発音で覚える習慣をつけましょう。

- 英文法: 中学英文法の総復習から始め、高校で習う主要な文法単元(時制、助動詞、不定詞、動名詞、分詞、関係詞、比較、仮定法など)を一つひとつ丁寧に理解していきます。講義形式の分かりやすい参考書でインプットし、基礎的なドリル形式の問題集でアウトプットするサイクルを作りましょう。この時期に文法の穴をなくしておくことが、後々の学習を非常に楽にします。

- 音読: 教科書の本文など、文法的に正しい英文を何度も音読する習慣をつけましょう。英語のリズム感を養い、リスニング力の素地を作ります。

学習目標:

- 共通テストレベルの単語帳の8割程度を覚える。

- 高校で習う主要な文法項目を体系的に理解し、基礎的な4択問題が解けるようになる。

- 英語学習を毎日の習慣にする。

この時期に意識すべきは、「量」よりも「質」と「継続」です。一つひとつの知識を確実に自分のものにしていく丁寧な学習を心がけましょう。

高校2年生の秋~3年生の夏休みまで

基礎固めがある程度進んだこの時期は、インプットした知識を使って英文を正確に読む力を養う「応用力養成期」です。本格的な長文読解への橋渡しとなる「英文解釈」の学習をスタートさせ、徐々に長文演習にも取り組んでいきます。志望校を具体的に意識し始める時期でもあり、学習のギアを一段階上げる必要があります。

主な学習内容:

- 英単語・英熟語: 基礎レベルの単語帳を完璧にし、難関大を目指す場合は2冊目の単語帳(GMARCH・早慶レベル)に入ります。熟語帳も本格的に学習を開始しましょう。

- 英文法: 網羅系の文法問題集を繰り返し解き、知識の精度を高めます。ランダム形式の問題にも挑戦し、どの単元の問題かを瞬時に判断できる力を養います。

- 英文解釈: この時期の学習の主役は英文解釈です。専用の参考書を使い、SVOCの振り分けや複雑な修飾関係の把握など、一文を精密に読む訓練を積みます。ここを丁寧に行うことで、長文読解の精度が飛躍的に向上します。

- 英語長文(基礎〜標準): 英文解釈と並行して、比較的易しめの長文問題集に取り組み始めます。最初は時間を気にせず、一文一文を正確に読む「精読」を重視します。慣れてきたら、徐々に時間を意識した演習に移行していきます。

- リスニング: 共通テスト対策を意識したリスニング学習を開始します。シャドーイングやディクテーションを取り入れ、毎日15分程度、英語の音声に触れる時間を作りましょう。

学習目標:

- 難関大レベルの単語・熟語のインプットを開始する。

- 英文法の知識を盤石にし、ランダム問題にも対応できるようになる。

- 英文解釈の技術を習得し、複雑な構文でも正確に読めるようになる。

- 標準レベルの長文問題に慣れる。

高校3年生の夏休み以降から入試直前まで

いよいよ受験本番が近づくこの時期は、これまで培ってきた力を志望校の合格点に結びつける「実践力完成期」です。過去問演習を中心に、自分の弱点を徹底的に潰し、時間配分などの戦略面も磨き上げていきます。精神的にも厳しい時期ですが、計画的に学習を進めることが重要です。

主な学習内容:

- 志望校の過去問演習: この時期の学習の中心です。夏休み明けから本格的に開始し、時間を計って本番同様の環境で解きます。解いた後は、徹底的な分析と復習が不可欠です。なぜ間違えたのか、合格最低点にあと何が足りないのかを常に意識し、弱点補強に繋げます。

- 分野別対策の強化: 過去問演習で見つかった弱点分野を重点的に強化します。英作文が必要な場合はその対策を、特定の形式の長文が苦手なら類似問題を集中的に解くなど、個別の対策を行います。

- 知識のメンテナンス: これまで使ってきた単語帳や文法書を定期的に見直し、知識が抜け落ちていないかを確認します。新しいことに手を広げすぎず、今までやってきたことの精度を高めることに注力しましょう。

- 共通テスト対策: 共通テストの受験者は、12月頃から共通テスト対策の比重を高めます。専用の予想問題パックなどを活用し、時間配分や独特の問題形式に完全に慣れておきましょう。

学習目標:

- 志望校の過去問で合格最低点を安定して超える力をつける。

- 時間配分や解く順番など、自分なりの試験戦略を確立する。

- 全ての弱点を潰し、自信を持って本番に臨める状態を作る。

| 時期 | 学習フェーズ | 主な学習内容 | 目標 |

|---|---|---|---|

| 高1〜高2夏 | 基礎養成期 | 英単語(基礎)、英文法(体系的理解)、音読 | 英語学習の習慣化、基礎知識の徹底 |

| 高2秋〜高3夏 | 応用力養成期 | 英文解釈、長文(基礎)、単語(応用)、文法(演習) | 英文を正確に読む力の習得 |

| 高3夏以降 | 実践力完成期 | 過去問演習、弱点補強、分野別対策、知識のメンテナンス | 志望校の合格点を取る力の完成 |

このスケジュールはあくまで一般的なモデルです。自分の現在の学力や志望校のレベルに合わせて、柔軟に計画を調整してください。

志望校のレベル別におすすめの学習戦略

大学受験英語の対策は、全ての受験生に共通する部分も多いですが、志望校のレベルによって求められる能力の深さや、対策すべきポイントが異なります。ここでは、志望校のレベルを「基礎」「標準」「応用」の3つに分け、それぞれに最適化された学習戦略を解説します。

基礎レベル(日東駒専・産近甲龍など)

このレベルの大学で求められるのは、高校で習う基本的な英語力の徹底です。奇問・難問は少なく、標準的な知識が身についていれば十分に合格点を狙えます。したがって、学習戦略の核は「基礎の穴をなくし、標準レベルの問題を確実に得点する」ことにあります。

学習戦略のポイント:

- 英単語・英文法の徹底反復: 最も重要なのは、市販の共通テストレベル(約1,900〜2,000語)の単語帳と、網羅系の英文法問題集をそれぞれ1冊ずつ完璧に仕上げることです。「完璧に」とは、どのページから問題を出されても、95%以上即答できるレベルを指します。複数の参考書に手を出すのではなく、決めた1冊をボロボロになるまで繰り返すことが合格への最短ルートです。

- 基本的な構文の理解: 難しい英文解釈の参考書に時間をかけるよりも、教科書や基本的な長文問題集に出てくるレベルのSVOCが振れる程度の構文把握力があれば十分です。複雑な構文よりも、基本的な5文型や不定詞、分詞、関係詞などの働きを確実に理解することに注力しましょう。

- 標準レベルの長文問題集で演習: 読まされる長文の語彙レベルや構文は比較的平易なものが多いです。標準レベルの長文問題集を使い、時間を計って解く練習を積みましょう。目標は、難しい文章を読み解くことよりも、標準的な文章を時間内にミスなく処理する能力を身につけることです。設問も素直な内容一致問題などが中心なので、本文の該当箇所を丁寧に見つける練習を繰り返しましょう。

標準レベル(GMARCH・関関同立など)

このレベルの大学では、盤石な基礎力に加えて、やや難易度の高い語彙や複雑な構文に対応できる応用力が求められます。長文のテーマも社会問題や抽象的な内容が増え、読解のスピードと精度の両方が高いレベルで要求されます。

学習戦略のポイント:

- 語彙レベルの引き上げ: 共通テストレベルの単語帳をマスターしたら、GMARCH・関関同立レベルに対応した、やや難易度の高い単語帳(2,000語レベル以上)にも取り組みましょう。また、文脈の中で意味を判断する力が問われるため、派生語や多義語にも注意を払う必要があります。英熟語の知識も合否を分けます。

- 英文解釈の重要性が増す: このレベルの長文には、倒置、挿入、省略などが含まれる複雑な一文が必ず登場します。これらの文構造を正確に見抜けないと、内容を大きく誤解する原因となります。英文解釈専用の参考書を1冊しっかりとやり込み、精読力を高めることが必須です。

- 多様なテーマの長文演習とパラグラフリーディング: 環境問題、心理学、テクノロジーなど、様々なジャンルの長文が出題されるため、背景知識を広げる意味でも多様なテーマの長文に触れておきましょう。また、長い文章を効率的に読むために、各段落の要点を掴む「パラグラフリーディング」の技術を習得し、文章全体の論理構成を意識しながら読む訓練が有効です。出題形式も多様化するため、空所補充、言い換え、要約など、様々な設問形式に慣れておく必要があります。

応用レベル(早慶上智・旧帝大など)

最難関レベルの大学では、他の受験生と差をつける圧倒的な語彙力、超長文や極めて難解な英文を読み解く高度な読解力、そして論理的思考力を表現する英作文能力など、総合的かつ非常に高い英語力が求められます。

学習戦略のポイント:

- 最高レベルの語彙力の構築: 市販されている大学受験用の単語帳の中で、最も難易度の高いもの(早慶レベル、TOEFL対策用など)まで完璧に仕上げる必要があります。単に日本語訳を覚えるだけでなく、英英辞典を活用して単語の核となるニュアンスを理解したり、語源学習を深めたりすることが、未知の単語への推測力を高めます。

- 高度な英文解釈と背景知識: 英文そのものの難易度もさることながら、扱われるテーマが非常に専門的・学術的になります。英文解釈の技術を極めるのはもちろんのこと、日頃から英語のニュース記事(The Japan Times, BBC Newsなど)や、教養系の新書を読むなどして、幅広い分野の背景知識を身につけておくと、読解の助けになります。

- 自由英作文・和文英訳の徹底対策: 多くの大学で、配点の高い英作文が課されます。基本例文の暗記だけでは対応できない、高度なテーマについて論理的に記述する力が求められます。自分の意見を説得力のある形で表現するための構成力や、多彩な語彙・構文をミスなく使いこなす表現力を磨く必要があります。信頼できる指導者による添削を継続的に受けることが不可欠です。

- 時間との戦いを制する戦略: 試験時間に対して英文量が非常に多い大学がほとんどです。全ての長文を精読する時間はなく、問題の取捨選択や、各大問への時間配分など、高度な試験戦略が求められます。過去問研究を徹底的に行い、自分なりの「点の取り方」を確立することが合否を分けます。

| レベル | 目標 | 語彙 | 文法・解釈 | 長文 | その他 |

|---|---|---|---|---|---|

| 基礎 | 基礎の徹底と標準問題の完答 | 共通テストレベル1冊を完璧に | 基本構文の理解 | 標準レベルの問題集で時間内に処理 | 特になし |

| 標準 | 応用力と速読・精読の両立 | GMARCHレベルの単語帳を追加 | 英文解釈の技術を習得 | 多様なテーマの長文、パラグラフリーディング | 英熟語の強化 |

| 応用 | 圧倒的な総合力と試験戦略 | 最難関レベルの単語帳、語源学習 | 高度な英文解釈、背景知識の活用 | 超長文・難解な文章への対応 | 高度な英作文対策、添削 |

大学受験英語におすすめの参考書・問題集

ここでは、大学受験英語の学習で多くの受験生に支持されている、定番の参考書・問題集を分野別に紹介します。ただし、最も重要なのは「自分に合ったものを選び、それを徹底的にやり込む」ことです。実際に書店で手に取り、解説の分かりやすさやレイアウトなどを確認してから購入することをおすすめします。

英単語帳

英単語帳は、自分の現在のレベルと目標とする大学のレベルに合わせて選ぶことが重要です。1冊目として、まずは共通テストレベルを網羅したものがおすすめです。

- 『システム英単語』:ミニマル・フレーズ(短い例文)で覚える形式が特徴。実際の入試での出現頻度順に掲載されており、効率的な学習が可能です。

- 『英単語ターゲット1900』:「一語一義」主義で、まず一つの中心的な意味を覚えることに特化しており、初心者でも取り組みやすいです。

- 『速読英単語 必修編』:長文を読みながら、その中に出てきた単語を覚えていく形式。読解力と語彙力を同時に鍛えたい人向けです。

英文法書

英文法書は、ルールを理解するための「講義・解説系」と、問題を解いて定着させる「問題集・演習系」をセットで使うのが効果的です。

- 講義・解説系:『大岩のいちばんはじめの英文法【超基礎文法編】』:中学レベルから高校基礎まで、非常に分かりやすい語り口で解説されており、英語が苦手な人の最初の1冊として最適です。

- 講義・解説系:『Evergreen』:網羅性が高く、詳細な解説が特徴。「なぜそうなるのか」という理屈から深く理解したい人向けの、本格的な文法リファレンスブックです。

- 問題集・演習系:『Next Stage 英文法・語法問題』『Vintage』:大学入試の文法・語法問題を網羅した、定番の問題集。左ページに問題、右ページに解説という構成で、繰り返し学習しやすいのが特徴です。

英文解釈書

英文解釈の参考書は、長文読解への橋渡しとして非常に重要です。自分のレベルに合ったものを選びましょう。

- 入門:『肘井学の 読解のための英文法が面白いほどわかる本』:長文を読むために必要な文法事項に絞って解説。SVOCの振り方から丁寧に学べるため、英文解釈の最初の1冊におすすめです。

- 標準:『入門英文問題精講』:古くからの定番書。良質な短文を通して、英文の構造を精密に分析する力を養います。解説が詳しいので、じっくり取り組みたい人向けです。

- 応用:『ポレポレ英文読解プロセス50』:難関大レベルの複雑な構文を扱った参考書。思考のプロセスが詳しく解説されており、高度な精読力を身につけたい上級者向けです。

英語長文問題集

長文問題集は、自分の志望校のレベルに合わせて段階的にレベルアップしていくのが基本です。

- 『英語長文ハイパートレーニング』シリーズ:SVOCの構文解説やスラッシュリーディング、音読用のCDなど、復習のための仕掛けが非常に充実しています。精読力を鍛えながら長文演習ができます。

- 『やっておきたい英語長文』シリーズ:300語、500語、700語、1000語と語数別にレベル分けされており、段階的にステップアップしやすい構成です。良質なオリジナル問題が揃っています。

- 『The Rules 英語長文問題集』シリーズ:問題の「解き方」に着目し、設問タイプごとのアプローチ方法を学べるのが特徴。論理的に問題を解くスキルを身につけたい人におすすめです。

英作文対策書

英作文は、基本例文の暗記と、実践的な演習が鍵となります。

- 例文暗記:『英作文ハイパートレーニング 和文英訳編』:受験で頻出の構文を含んだ質の高い例文が豊富に掲載されています。これらの例文を暗記することで、英作文の「引き出し」を増やすことができます。

- 自由英作文:『英作文ハイパートレーニング 自由英作文編』:自由英作文の「型」や論理的な文章の組み立て方を学べます。様々なテーマに対する解答例が豊富で、アイデアの参考になります。

リスニング教材

リスニングは、共通テスト対策と二次試験対策の両面からアプローチが必要です。

- 『大学入試共通テスト 英語[リスニング]集中講義』:共通テストの出題形式や特徴、攻略法が詳しく解説されています。先読みのテクニックなど、実践的なスキルを学べます。

- 『速読英熟語』:CD音声を活用し、シャドーイングの教材として使うのがおすすめです。熟語の知識とリスニング力を同時に鍛えることができます。

これらの参考書はあくまで一例です。大切なのは、浮気せずに決めた一冊を信じ、何度も繰り返して完璧にすること。あなたの受験勉強の良きパートナーとなる一冊を見つけてください。

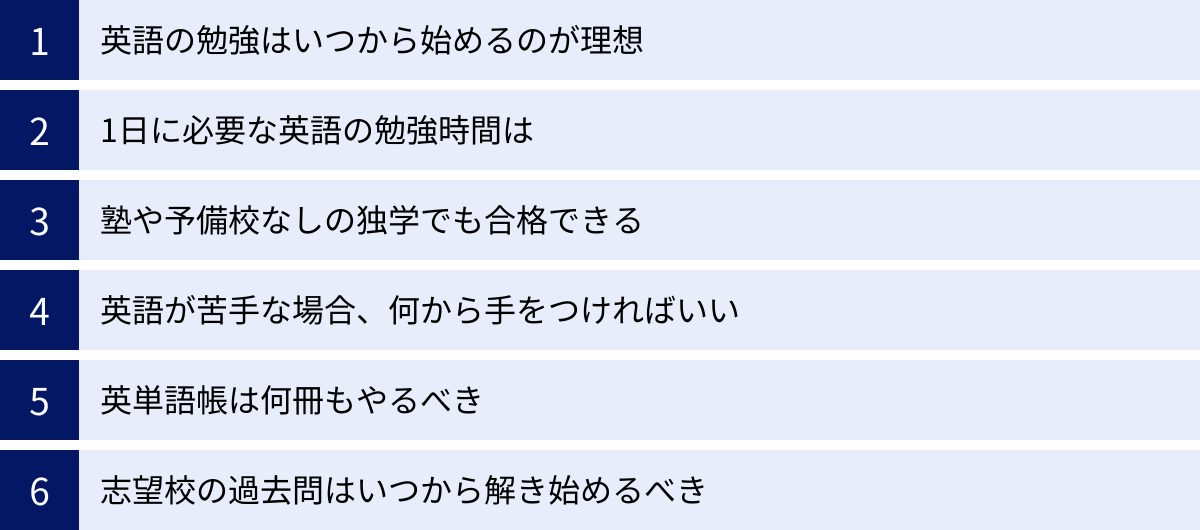

大学受験の英語学習に関するよくある質問

ここでは、受験生から寄せられる英語学習に関するよくある質問とその回答をまとめました。あなたの疑問や不安の解消に役立ててください。

英語の勉強はいつから始めるのが理想?

結論から言えば、早ければ早いほど良いです。 理想は高校1年生の段階から、毎日少しずつでも英語に触れる習慣をつけ、単語や文法といった基礎を固め始めることです。英語は言語であり、習得には時間がかかります。早期に基礎を固めておけば、高校3年生になったときに、長文演習や過去問対策といったより実践的な学習にスムーズに移行でき、大きなアドバンテージとなります。

しかし、「もう高校2年の後半だ」「高3になってしまった」と焦る必要はありません。正しい学習法と十分な学習時間を確保すれば、今からでも十分に間に合います。重要なのは、過去を悔やむことではなく、今日この瞬間から正しい努力を始めることです。

1日に必要な英語の勉強時間は?

必要な勉強時間は、学年、現在の学力、そして志望校のレベルによって大きく異なります。一概に「何時間」と断定はできませんが、一般的な目安は以下の通りです。

- 高校1〜2年生: 毎日1時間〜1時間半程度。まずは学習習慣を確立することが最優先です。

- 高校3年生(平日): 2〜3時間程度。全受験勉強時間のうち、3分の1程度は英語に割きたいところです。

- 高校3年生(休日): 3〜5時間程度。まとまった時間を使い、長文演習や過去問に取り組む時間にしましょう。

ただし、重要なのは時間の長さだけでなく「質」と「集中力」です。スマートフォンを横に置いて、集中した90分は、だらだらと続けた3時間に勝ります。自分の集中力が続く範囲で時間を区切り、質の高い学習を心がけましょう。

塾や予備校なしの独学でも合格できる?

はい、独学でも十分に合格は可能です。 現在は、質の高い参考書や映像授業、学習アプリなどが豊富にあり、独学で学習を進める環境は整っています。

ただし、独学で成功するためには、以下の3つの要素が不可欠です。

- 自己管理能力: 自分で学習計画を立て、それを毎日着実に実行する強い意志が必要です。

- 情報収集能力: 自分のレベルや目標に合った正しい参考書や勉強法を、自分で見つけ出す必要があります。

- 客観的なフィードバックの機会: 特に英作文などは、自分では気づけない間違いを指摘してくれる存在(学校の先生など)を見つけることが重要です。

これらの自己管理に自信がない場合や、ペースメーカーが欲しい場合は、塾や予備校を活用するのも有効な選択肢です。

英語が苦手な場合、何から手をつければいい?

英語が本当に苦手だと感じている場合、その原因は中学レベルの英単語や英文法に穴があるケースがほとんどです。高校の難しい内容に取り組む前に、急がば回れで、まずは中学内容の総復習から始めましょう。

- 中学英単語の復習: 市販の中学英単語帳を1冊、完璧に覚え直します。

- 中学英文法の復習: 中学3年間の文法をまとめた薄い問題集や参考書を1冊やり遂げます。特に、5文型、時制、助動詞、不定詞、動名詞、比較といった基本事項を確実に理解します。

この土台が固まって初めて、高校レベルの単語や文法に進むことができます。プライドは捨てて、自分が「完全に理解できる」レベルまで戻ってやり直す勇気が、苦手克服の第一歩です。

英単語帳は何冊もやるべき?

基本的には「1冊を完璧にする」のがセオリーです。 多くの受験生が、1冊の単語帳を中途半端にしか覚えていないのに、不安になって新しい単語帳に手を出してしまうという失敗を犯します。まずは、自分のレベルに合った単語帳を1冊選び、その中の単語であれば95%以上、日本語訳を即答できる状態を目指しましょう。

その1冊が完璧になった上で、志望校のレベルがより高い場合(例:共通テストレベルを終えて早慶レベルを目指す)にのみ、2冊目に進むことを検討します。複数の単語帳を同時に、あるいは中途半半端に進めるのは絶対に避けましょう。

志望校の過去問はいつから解き始めるべき?

一般的には、高校3年生の夏休み明け(9月頃)から本格的に始めるのがおすすめです。その時期までには、英単語・文法・英文解釈といった基礎的な学習が一通り終わり、長文演習にもある程度慣れている状態が理想です。

早すぎる段階で過去問を解いても、基礎力が足りずに全く歯が立たず、自信を失うだけになってしまう可能性があります。過去問は単なる力試しではなく、「自分の実力と志望校の要求レベルとのギャップを測り、その後の学習計画を立てるための分析ツール」と捉えましょう。

ただし、夏休み前でも、志望校の出題傾向を把握するために、一度最新の1年分だけでも解いてみるのは良いでしょう。それによって、夏休みに何を重点的にやるべきかが見えてきます。

まとめ

本記事では、大学受験英語で偏差値70を目指すための、網羅的な学習法について徹底的に解説してきました。最後に、この記事で最もお伝えしたかった重要なポイントを改めて確認します。

大学受験において英語が重要視されるのは、単に配点が高いからだけではありません。それは、大学での専門的な学びの基礎となり、将来グローバル社会で活躍するための必須スキルだからです。英語学習は、志望校合格への切符であると同時に、あなたの未来の可能性を広げるための自己投資です。

英語の成績を飛躍させるために、最も重要なのは「正しい順番で、正しい努力を、継続すること」です。

- 正しい順番: 「単語・熟語 → 文法 → 英文解釈 → 長文 → 過去問」という王道の学習ステップを必ず守ってください。基礎という土台がなければ、応用力という家は建ちません。

- 正しい努力: 闇雲に勉強時間を増やすのではなく、復習を何よりも大切にしてください。間違えた問題こそ、あなたを成長させてくれる最高の教材です。なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、二度と同じ間違いをしないようにすることが、質の高い学習です。

- 継続: 英語力は一朝一夕には身につきません。毎日少しでもいいので、英語に触れる習慣を生活の一部にしてください。通学中の10分、寝る前の15分といったスキマ時間の積み重ねが、やがて大きな差となって現れます。

多くの受験生が陥りがちなNG勉強法を避け、自分の志望校レベルや現在の学力に合った戦略を立てて学習を進めれば、結果は必ずついてきます。

大学受験は、時に孤独で、苦しい戦いです。思うように成績が伸びず、不安になることもあるでしょう。しかし、この記事で示した学習ルートは、これまで多くの先輩たちが成果を出してきた、信頼できる道筋です。自分を信じ、計画を信じ、日々の努力を淡々と積み重ねてください。

あなたの努力が実を結び、志望校のキャンパスで笑顔の春を迎えられることを心から願っています。