大学受験は、お子様の将来を左右する重要なライフイベントです。そして、その成功をサポートするために多くのご家庭で検討されるのが「塾」や「予備校」の活用です。しかし、同時に大きな懸念となるのが、その費用ではないでしょうか。

「大学受験の塾っていくらくらいかかるんだろう?」

「高校3年間で総額はどのくらい準備すればいいの?」

「塾のタイプや志望校によって費用は大きく変わる?」

このような疑問や不安を抱えている保護者の方や高校生は少なくありません。大学受験の塾費用は、決して安いものではなく、家計にも大きな影響を与えます。だからこそ、事前に正確な情報を把握し、計画的に準備を進めることが不可欠です。

この記事では、大学受験にかかる塾費用の全体像を徹底的に解説します。学年別の年間相場から、費用の詳しい内訳、塾のタイプや志望校による料金の違いまで、あらゆる角度から掘り下げていきます。さらに、費用を賢く抑えるための具体的な方法や、後悔しないための塾選びのポイント、そして主要な塾・予備校の特徴まで、網羅的にご紹介します。

この記事を最後までお読みいただくことで、大学受験の塾費用に関する漠然とした不安が解消され、ご家庭の状況や目標に合った最適な選択をするための一助となるはずです。将来への重要な投資である塾費用について正しく理解し、計画的かつ効果的な受験準備をスタートさせましょう。

目次

大学受験の塾にかかる費用の総額相場

大学受験に向けて塾に通う場合、高校3年間で一体どれくらいの費用がかかるのでしょうか。まず結論から言うと、高校3年間でかかる塾費用の総額相場は、通う塾のタイプや受講する講座数、志望校によって大きく変動しますが、一般的には50万円から200万円以上と幅広く考えられています。特に、難関大学や医学部を目指す場合は、さらに高額になる傾向があります。

この金額の根拠として、公的なデータを参考にしてみましょう。文部科学省が実施している「令和3年度子供の学習費調査」によると、高校生(全日制)一人当たりの年間学習塾費は以下のようになっています。

| 学校種 | 年間学習塾費(平均) |

|---|---|

| 公立高等学校 | 132,499円 |

| 私立高等学校 | 163,858円 |

参照:文部科学省「令和3年度子供の学習費調査」

このデータは、あくまで全学年の平均値です。大学受験を本格化させる高校3年生では、この金額を大幅に上回ることが予想されます。例えば、高校1・2年生で年間15万円、高校3年生で年間50万円かかったと仮定すると、3年間の合計は「15万円 + 15万円 + 50万円 = 80万円」となります。もし、より手厚いサポートの個別指導塾に通ったり、夏期・冬期講習をフルで受講したりすれば、総額が150万円、200万円を超えるケースも決して珍しくありません。

なぜこれほどまでに費用に幅が生まれるのでしょうか。その理由は、大学受験の塾費用が単純な月謝だけで構成されているわけではないからです。費用は主に以下の要素によって大きく左右されます。

- 学年:高校1年生から3年生、そして浪人生と、学年が上がるにつれて費用は高くなるのが一般的です。

- 塾のタイプ:集団指導、個別指導、映像授業など、指導形式によって料金体系が大きく異なります。

- 受講科目数:国公立大学志望で多科目を受講する場合と、私立大学志望で科目を絞る場合では、当然費用が変わってきます。

- 季節講習:夏期講習や冬期講習、直前講習などは、通常の授業料とは別にかかる大きな出費です。

- 志望校のレベル:難関大学や医学部専門のコースは、特別なカリキュラムや優秀な講師陣を揃えているため、料金が高めに設定されています。

このように、一口に「塾費用」と言っても、その実態は非常に多様です。重要なのは、これらの費用の内訳や変動要因を正しく理解し、ご家庭の教育方針や経済状況、そしてお子様の学力や目標に合わせて、最適なプランを立てることです。

この記事では、これから続くセクションで、これらの要素を一つひとつ詳しく掘り下げていきます。学年別の相場、費用の内訳、塾のタイプによる違いなどを具体的に知ることで、より現実的な資金計画を立てられるようになるでしょう。まずは「総額で100万円前後はかかる可能性がある」という一つの目安を持ち、詳細な検討に進んでいきましょう。

【学年別】大学受験の塾費用の年間相場

大学受験の塾費用は、学年が上がるにつれて増加していくのが一般的です。ここでは、高校1年生、2年生、3年生・浪人生それぞれの年間費用相場と、その時期に塾に通う目的や特徴について詳しく解説します。

高校1年生の費用相場

高校1年生の塾費用の年間相場は、およそ15万円~30万円程度です。この時期は、大学受験本番までまだ時間があるため、比較的費用を抑えやすいと言えます。

高校1年生で塾に通う主な目的は、「高校の授業の補習」と「学習習慣の確立」です。中学までとは学習内容の難易度や進度が格段に上がるため、特につまずきやすい英語や数学といった主要科目に絞って受講を開始するケースが多く見られます。

この時期の塾選びでは、無理に多くの講座を取る必要はありません。まずは高校の学習ペースに慣れ、基礎を固めることが最優先です。週に1~2回、1~2科目の受講からスタートするのが一般的でしょう。そのため、月々の授業料も2万円~4万円程度に収まることが多いです。

ただし、中高一貫校に通っていて、すでに大学受験を意識したハイレベルな学習を進めている場合や、難関大学への進学実績が高い塾の特進コースなどに在籍する場合は、この相場よりも高くなる可能性があります。

高校1年生から塾に通うメリットは、単に学力向上だけではありません。定期的に塾に通うことで、自宅以外での学習時間を確保し、計画的に勉強する習慣を身につけることができます。これは、受験学年になったときに非常に大きなアドバンテージとなります。また、早い段階で苦手科目を把握し、克服に取り組めるため、後々の負担を軽減できます。

一方で、部活動や学校行事で忙しい時期でもあるため、無理なく通える範囲で塾を選ぶことが大切です。まずは体験授業などを利用して、お子様のペースに合った塾を見つけることから始めましょう。この時期の投資は、来るべき大学受験への土台作りと捉えるのが良いでしょう。

高校2年生の費用相場

高校2年生の塾費用の年間相場は、20万円~50万円程度と、高校1年生に比べて上昇する傾向にあります。

この時期は、多くの高校で文系・理系のコース選択が行われ、生徒自身も大学受験を具体的に意識し始める「受験準備期間」と位置づけられます。高校生活の中だるみが起きやすい時期でもあり、学習へのモチベーションを維持・向上させるために塾の役割がより重要になります。

高校2年生では、基礎固めに加えて、「苦手科目の克服」と「得意科目の伸長」が主な目的となります。大学入学共通テストを見据え、国語や社会、理科といった科目も受講を開始する生徒が増え、受講科目数が増加することが費用上昇の主な要因です。特に理系選択者は、数学ⅡBや物理・化学など、難易度の高い科目の対策を始めるため、費用がかさむ傾向があります。

また、塾によっては高校2年生の秋頃から「受験準備講座」といった名称で、本格的な受験対策カリキュラムがスタートします。夏期講習や冬期講習でも、高校1年生の復習に加えて、より実践的な内容の講座が増えるため、参加費用も高くなりがちです。

この時期に塾に通うことで、志望校のレベルをある程度定め、それに向けて計画的な学習を進めることが可能になります。 多くの塾では、定期的な面談を通じて進路相談に乗ってくれるため、大学や学部選びに関する情報収集の面でも大きな助けとなるでしょう。

ただし、やみくもに受講科目を増やすのは得策ではありません。まずは大学入学共通テストで必要な科目は何か、志望する大学の二次試験ではどの科目が課されるのかを調べ、優先順位をつけて受講計画を立てることが重要です。高校2年生の段階で、戦略的に学習を進める意識を持つことが、最終的な費用対効果を高める鍵となります。

高校3年生・浪人生の費用相場

高校3年生の塾費用の年間相場は、40万円~100万円以上と、一気に跳ね上がります。これは、大学受験において最も費用がかかる学年であり、ご家庭にとっても大きな負担となる時期です。浪人生の場合は、年間を通して塾に通うため、70万円~150万円以上かかることも珍しくありません。

高校3年生になると、授業料そのものが高くなることに加え、費用を押し上げる要因がいくつかあります。

- 受講講座数の増加:大学入学共通テスト対策から、志望校別の二次試験対策まで、必要な講座を網羅的に受講するため、科目数が最大になります。

- 季節講習費の増大:特に夏期講習は「受験の天王山」とも言われ、多くの受験生が多数の講座を受講します。夏期講習だけで10万円~30万円以上かかることもあります。同様に、冬期講習、直前講習なども含めると、年間授業料に匹敵するほどの費用になる可能性があります。

- 特別講座・対策コース:志望校別の対策講座、小論文対策、面接対策といったオプションの特別講座を受講すると、さらに費用が加算されます。

浪人生の場合、高校という籍がないため、平日の昼間から授業や自習で塾・予備校を利用します。年間を通して包括的なサポートを受けるパッケージプランになっていることが多く、授業料に加えて、専属チューターによるカウンセリング、充実した自習室の利用料などが含まれるため、総額は現役生よりも高くなるのが一般的です。

この時期の塾・予備校は、もはや学習指導の場であるだけでなく、最新の入試情報の提供、緻密な学習スケジュールの管理、そして精神的なサポートといった、合格に向けた総合的な戦略基地としての役割を担います。費用は高額になりますが、プロの指導のもとで効率的に学習を進め、ライバルと競い合う環境に身を置くことは、合格の可能性を大きく高める投資と言えるでしょう。

最終的な費用は、国公立か私立か、文系か理系か、そしてどのレベルの大学を目指すかによって大きく変わります。後悔しないためには、入塾前に年間の総費用がどのくらいになるのか、詳細な見積もりを出してもらうことが非常に重要です。

大学受験の塾費用の主な内訳

大学受験の塾にかかる総費用を理解するためには、その内訳を知ることが不可欠です。塾に支払うお金は、単に毎月の授業料だけではありません。ここでは、塾費用の主な内訳を項目別に詳しく解説します。

入会金

入会金は、塾に入会する際に一度だけ支払う費用のことです。相場としては、おおよそ1万円~3万円程度が一般的です。大手予備校や個別指導塾など、塾の形態によって金額は異なります。

この費用は、塾生としての登録手続きや、学習カルテの作成、システム利用のための初期設定などに充てられることが多いです。

ただし、多くの塾では、入会金を割引または免除するキャンペーンを定期的に実施しています。例えば、「春の入会キャンペーン」や「友人紹介キャンペーン」、「早期入会割引」などです。また、兄弟姉妹が同じ塾に通う場合に、2人目以降の入会金が無料になる制度を設けているところも少なくありません。塾選びの際には、こうしたキャンペーンの有無もチェックすると、初期費用を抑えることができます。体験授業を受けた後に入会すると割引が適用されるケースもあるため、積極的に活用しましょう。

授業料

授業料は、塾費用の大部分を占める最も中心的な費用です。これは、実際に授業を受ける対価として支払うもので、料金体系は塾によって大きく異なり、「月謝制」と「年額制(一括払い・分割払い)」があります。

- 月謝制:毎月決まった額を支払う形式。受講している講座数に応じて金額が変動します。個別指導塾や小規模な塾で多く採用されています。

- 年額制:年間の授業料が定められており、それを一括または分割で支払う形式。大手予備校でよく見られます。年間のカリキュラムがパッケージ化されていることが多いです。

授業料を左右する最大の要因は、「指導形態」と「受講科目数」です。一般的に、集団指導よりも個別指導の方が高額になります。また、受講する科目が増えれば増えるほど、当然ながら授業料は上がっていきます。

例えば、高校3年生で集団指導塾に通い、英語・数学・国語の3科目を受講する場合、月々の授業料は4万円~7万円程度が目安となります。一方、同じ条件でプロ講師による1対1の個別指導塾に通う場合は、月々8万円~15万円以上になることもあります。

授業料を比較検討する際は、1コマあたりの単価や、料金に含まれるサービス内容(質問対応、自習室利用など)まで細かく確認することが重要です。

季節講習費(夏期・冬期講習など)

季節講習費は、年間にかかる塾費用を大きく押し上げる要因の一つであり、通常の授業料とは別に追加で発生する費用です。これには、春期講習、夏期講習、冬期講習、そして入試直前期の直前講習などが含まれます。

特に、夏期講習は「受験の天王山」とされ、多くの受験生が苦手分野の克服や総復習のために集中的に講座を受講します。そのため費用も高額になりがちで、受講する講座数によっては10万円~30万円以上かかることも珍しくありません。冬期講習や直前講習も、過去問演習や志望校別の最終対策として重要なため、それぞれ数万円~十数万円の費用がかかります。

これらの講習は基本的に任意参加ですが、塾側からは生徒一人ひとりの学習状況に合わせて最適なプランが提案されるため、勧められるがままに受講すると、予想以上の金額になってしまうことがあります。

季節講習費を考える上での注意点は、年間の費用を見積もる際に、これらの費用を必ず含めてシミュレーションすることです。月々の授業料だけを見て「払えそうだ」と判断してしまうと、後から高額な請求に驚くことになりかねません。入塾相談の際には、必ず季節講習費の目安についても確認しておきましょう。

教材費・模試代

授業料や講習費以外にも、学習を進める上で必要な費用があります。それが教材費と模試代です。

- 教材費:授業で使用するテキストや問題集、プリントなどの費用です。年間で1万円~5万円程度が目安となります。塾によっては、授業料に教材費が含まれている場合と、別途請求される場合があります。特に、志望校別の対策講座などでは、専用のオリジナルテキストが用意され、その費用が追加でかかることもあります。

- 模試代:学力の定点観測や志望校の合格可能性判定のために、模試の受験は不可欠です。塾が主催する模試や、全国規模の大手予備校が実施する模試などがあり、1回あたり5,000円~8,000円程度の受験料がかかります。年間で複数回受験することを考えると、2万円~5万円程度の予算を見ておく必要があります。塾によっては、特定の模試の受験がカリキュラムに組み込まれており、その費用が諸経費として請求されることもあります。

これらの費用も、塾選びの際に料金体系に含まれているのか、別途必要なのかを確認しておくべき重要なポイントです。

その他諸経費(施設利用料など)

最後に見落としがちなのが、その他の諸経費です。これには、教室維持費、施設利用料、システム管理費、冷暖房費といった名目で請求される費用が含まれます。

これらの費用は、自習室の利用や、学習管理システムの利用、快適な学習環境の維持などのために充てられます。月々数千円程度、あるいは半期ごとや年ごとにまとめて請求されることが多く、年間で1万円~3万円程度になる場合があります。

一見すると少額に感じられるかもしれませんが、積み重なると無視できない金額になります。入塾前に提示される料金説明では、こうした諸経費についても内訳をしっかりと確認し、最終的に支払う「総額」がいくらになるのかを正確に把握しておくことが、後々のトラブルを防ぐために非常に重要です。

【塾のタイプ別】大学受験の塾費用相場

大学受験の塾は、指導形式によって大きく「集団指導塾」「個別指導塾」「映像授業・オンライン塾」の3つのタイプに分けられます。それぞれのタイプで料金相場や特徴、メリット・デメリットが異なるため、お子様の性格や学習スタイルに合ったものを選ぶことが重要です。

| 塾のタイプ | 年間費用の目安(高3) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | 40万円~80万円 | ・料金が比較的安い ・体系的なカリキュラム ・ライバルと切磋琢磨できる |

・授業についていけない可能性がある ・質問がしにくい場合がある ・自分のペースで進められない |

| 個別指導塾 | 60万円~120万円以上 | ・一人ひとりに合わせた指導 ・質問がしやすい ・苦手分野を重点的に対策できる |

・料金が高額になりがち ・講師との相性が重要 ・競争意識が芽生えにくい |

| 映像授業・オンライン塾 | 20万円~70万円 | ・料金が安い ・時間や場所を選ばない ・有名講師の授業を受けられる ・繰り返し視聴できる |

・強い自己管理能力が必要 ・モチベーション維持が難しい ・質問がすぐに解決できない場合がある |

集団指導塾

集団指導塾は、学校のクラスのように、一人の講師が多数の生徒に対して一斉に授業を行う形式の塾です。大手予備校の多くがこのスタイルを採用しています。

年間の費用相場は、高校3年生の場合で40万円~80万円程度と、他のタイプに比べて比較的リーズナブルな傾向にあります。これは、講師一人当たりの生徒数が多いため、一人あたりのコストを抑えられるからです。

集団指導塾の最大のメリットは、体系的に組まれた質の高いカリキュラムです。長年の指導ノウハウが凝縮されたテキストと、志望校合格から逆算して作られた年間スケジュールに沿って学習を進めることで、効率的に実力を伸ばすことができます。また、同じ目標を持つ多くのライバルたちと机を並べることで、適度な緊張感と競争意識が生まれ、学習意欲の向上につながる点も大きな魅力です。

一方で、デメリットも存在します。授業は一定のペースで進むため、一度つまずいてしまうと、そのまま授業についていけなくなるリスクがあります。また、大人数のクラスでは、内気な性格の生徒は質問がしにくいと感じるかもしれません。自分のペースでじっくり学習したい、特定の苦手分野だけを徹底的に教えてほしい、といったニーズには応えにくい側面があります。

集団指導塾は、「ある程度の基礎学力があり、周りと競い合いながら学習を進めたい」「決められたカリキュラムに沿って計画的に勉強するのが得意」という生徒に向いていると言えるでしょう。

個別指導塾

個別指導塾は、講師が生徒一人ひとりに対して、マンツーマン(1対1)または少人数(1対2~3)で指導を行う形式の塾です。

年間の費用相場は、高校3年生の場合で60万円~120万円以上と、集団指導塾に比べて高額になるのが一般的です。特に、プロ講師による完全マンツーマン指導となると、費用はさらに上がります。

個別指導塾の最大のメリットは、生徒一人ひとりの学力、目標、性格に合わせて、オーダーメイドの指導を受けられる点です。苦手な単元を繰り返し解説してもらったり、得意な科目はさらに応用的な問題に挑戦したりと、柔軟なカリキュ-ラムを組むことができます。講師との距離が近いため、授業中にわからないことがあれば、その場で気軽に質問できるのも大きな利点です。部活動などで忙しい生徒でも、スケジュールを調整しやすいというメリットもあります。

デメリットとしては、やはり費用の高さが挙げられます。また、指導の質が講師個人のスキルや生徒との相性に大きく左右されるため、良い講師に出会えるかどうかが非常に重要になります。体験授業などを通じて、講師との相性をしっかり見極める必要があります。さらに、周りにライバルがいない環境のため、競争意識が芽生えにくく、自分の学力が全体の中でどの位置にあるのか把握しにくいという側面もあります。

個別指導塾は、「特定の苦手科目を徹底的に克服したい」「自分のペースで学習を進めたい」「集団授業では質問するのが苦手」といった生徒に最適な選択肢と言えます。

映像授業・オンライン塾

映像授業・オンライン塾は、有名講師の授業を録画した映像コンテンツを、パソコンやスマートフォン、タブレットで視聴する形式の塾です。近年、急速に普及しています。

年間の費用相場は、高校3年生の場合で20万円~70万円程度と、3つのタイプの中では最も費用を抑えられる傾向にあります。料金は、受講する講座数に応じて決まる「講座単価制」が主流です。

最大のメリットは、圧倒的なコストパフォーマンスと利便性です。対面授業に比べて安価でありながら、全国トップクラスの有名講師の分かりやすい授業を、いつでもどこでも受けることができます。理解できなかった部分は何度も繰り返し視聴できるため、自分のペースで学習を進めたい生徒にとっては非常に効率的です。

しかし、この学習スタイルを成功させるには、非常に高い自己管理能力が求められるという大きなデメリットがあります。決められた時間に塾に行く必要がないため、自分を律して計画的に学習を進めないと、講座を溜め込んでしまうことになりかねません。また、その場で直接質問ができないため、疑問点をすぐに解決しにくいことや、一人で学習を進める中でのモチベーション維持が課題となることもあります。

最近では、オンラインでの質問対応や、学習進捗を管理してくれるチューター制度など、サポート体制を強化している塾も増えています。映像授業・オンライン塾は、「部活動や他の習い事で忙しく、通塾時間を確保するのが難しい」「自分のペースで学習を進めるのが得意で、自己管理ができる」「費用をできるだけ抑えたい」という生徒に適しています。

【志望校別】大学受験の塾費用相場

大学受験の塾費用は、目指す大学の種類によっても大きく変わります。国公立大学を目指すのか、私立大学を目指すのか、また文系か理系かによって、必要な対策や受講科目数が異なるためです。

国公立大学を志望する場合

国公立大学を志望する場合、塾の年間費用は私立大学志望に比べて高くなる傾向にあります。その理由は、対策すべき科目数の多さにあります。

国公立大学の入試は、一般的に「大学入学共通テスト」と「大学ごとの個別学力検査(二次試験)」の2段階で選抜が行われます。

- 大学入学共通テスト:多くの大学で5教科7科目(英語、数学IA・ⅡB、国語、理科2科目、地歴公民1科目)が課されます。これは、幅広い知識と思考力が問われることを意味します。

- 二次試験:大学・学部によって異なりますが、主に2~4科目が課されます。記述・論述式の問題が多く、より深い思考力や表現力が求められます。

このように、国公立大学を目指すには、共通テストで高得点を取るための幅広い科目対策と、二次試験で合格点を取るための深い科目対策の両方が必要になります。その結果、塾では必然的に多くの科目を受講することになり、授業料がかさみます。

特に、英語・数学・国語の主要3科目に加え、理科(物理・化学・生物)や社会(世界史・日本史・地理)といった科目も専門講師の指導を受けるとなると、その分費用は増加します。高校3年生で国公立大学志望のコースを選択した場合、年間の塾費用は70万円~120万円以上になることも想定しておく必要があるでしょう。

費用を抑える工夫としては、比較的独学しやすい社会科などは映像授業や参考書で自学自習し、独学が難しい数学や英語の記述対策など、特定の科目に絞って塾の講座を受講するという方法も考えられます。

私立大学を志望する場合

私立大学を志望する場合、塾の年間費用は国公立大学志望に比べて安く抑えられる可能性があります。その主な理由は、受験科目の少なさです。

多くの私立大学(文系)の一般選抜では、英語、国語、地歴公民または数学から1科目を選択する「3教科型」が主流です。理系の場合も、英語、数学、理科1科目の3教科が基本となります。

このように、受験科目を3教科程度に絞ることができるため、塾で受講する講座数も少なくて済み、結果として費用を抑えやすくなります。高校3年生で私立大学志望の場合、年間の塾費用は50万円~90万円程度が目安となるでしょう。

ただし、一概に「私立だから安い」と断定はできません。注意すべき点がいくつかあります。

- 難関私立大学(早慶上理、GMARCH、関関同立など):これらの大学は、科目数が少なくても、各科目で非常に高いレベルが要求されます。また、大学・学部ごとに問題の傾向が大きく異なるため、志望校に特化した高度な対策が必要になります。そのため、専用の対策講座を受講する必要があり、費用が高額になることがあります。

- 医学部・歯学部・薬学部:私立大学の医歯薬系学部は、入試難易度が非常に高く、専門的な対策が不可欠です。医学部専門予備校などに通う場合、年間で数百万円の費用がかかることも珍しくありません。

したがって、私立大学志望であっても、目指す大学のレベルや学部によっては、国公立大学志望者と同等か、それ以上の費用がかかるケースもあることを理解しておく必要があります。

文系と理系の費用の違い

志望学部が文系か理系かによっても、塾の費用に差が出ることがあります。一般的に、理系の方が文系よりも費用が高くなる傾向にあります。

その理由は、理系科目の専門性の高さにあります。

- 指導の難易度:数学Ⅲや、物理・化学といった理科の専門科目は、内容が高度で複雑なため、指導できる講師が限られます。質の高い指導を提供するため、講座の料金が文系科目よりも高く設定されていることが多いです。

- 演習・実験の必要性:科目によっては、複雑な計算演習や思考力を要する問題が多く、授業時間も長くなる傾向があります。また、実験を伴う講座など、特別な設備が必要な場合は、さらに費用が加算される可能性があります。

- 受講科目数:国公立大学の理系学部を目指す場合、共通テストでは社会科も必要になり、二次試験でも理科を2科目課されることが多いため、文系に比べて対策すべき科目数が多くなりがちです。

具体的には、同じ科目数を受講した場合でも、理系コースの方が文系コースよりも年間で5万円~15万円程度上乗せされるイメージです。

もちろん、これはあくまで一般的な傾向です。私立文系でも、小論文や特殊な外国語など、特別な対策が必要な場合は費用が高くなることもあります。最終的には、お子様の志望する大学・学部の入試科目を正確に把握し、それに合わせて必要な講座の見積もりを取ることが重要です。

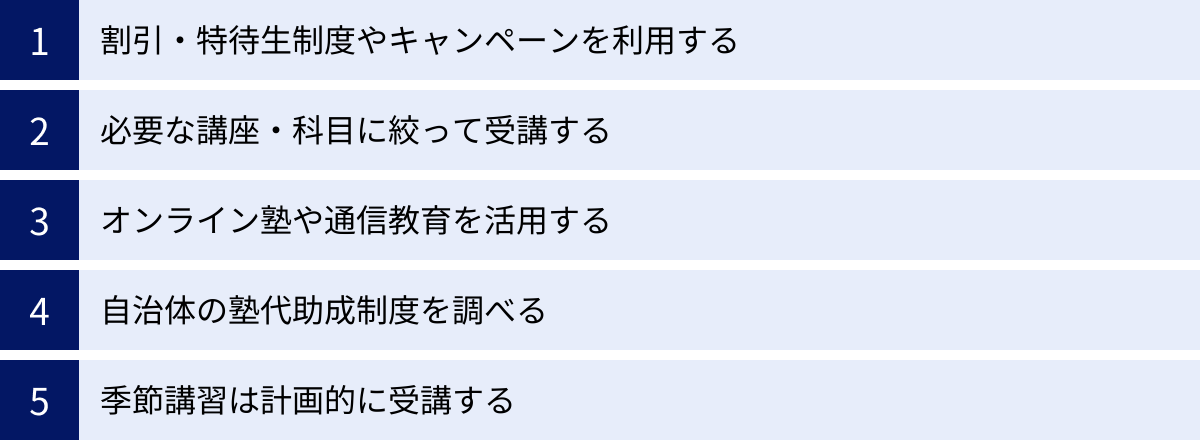

大学受験の塾費用を安く抑える5つの方法

大学受験の塾費用は家計にとって大きな負担ですが、工夫次第で賢く抑えることが可能です。ここでは、塾の費用を少しでも安くするための具体的な5つの方法をご紹介します。

① 割引・特待生制度やキャンペーンを利用する

多くの塾や予備校では、受講生の獲得のために様々な割引制度やキャンペーンを実施しています。これらを活用しない手はありません。

- 入会金無料・割引キャンペーン:特に新学年が始まる春先(2月~4月)や、夏期講習前などに行われることが多いです。入会金が全額または半額免除になるだけで、数万円の節約につながります。

- 兄弟姉妹割引:兄弟姉妹が同じ塾に通う場合、2人目以降の授業料や入会金が割引になる制度です。ご兄弟がいるご家庭は、ぜひ確認してみましょう。

- 友人紹介キャンペーン:すでにその塾に通っている友人から紹介を受けて入会すると、紹介した側とされた側の両方に図書カードや授業料割引などの特典がある制度です。

- 特待生(スカラシップ)制度:成績優秀な生徒を対象に、授業料の全額または一部を免除する制度です。入塾時の成績や、定期的に行われる模試の成績によって認定されることが多く、最も割引率の高い制度と言えます。学力に自信がある場合は、積極的にチャレンジする価値があります。

- 早期申込割引:季節講習などを早めに申し込むことで、受講料が割引になるケースです。

これらの情報は、塾の公式サイトやパンフレット、説明会などで告知されています。入塾を検討する際には、必ずこれらの制度の有無と適用条件を確認しましょう。

② 必要な講座・科目に絞って受講する

塾の面談では、合格の可能性を高めるために、多くの講座を勧められることがあります。しかし、不安から言われるがままに全ての講座を受講するのは、費用を増大させる最大の原因です。

費用を抑えるためには、「本当にその講座が必要か」を冷静に見極めることが重要です。

- 得意科目は自学自習で:すでに学校の授業で十分理解できており、模試でも安定して高得点を取れている科目は、必ずしも塾で受講する必要はありません。参考書や問題集を使って自分で学習を進め、塾では苦手科目の克服に集中する方が効率的かつ経済的です。

- 目的を明確にする:例えば英語でも、「文法が苦手」「長文読解ができない」「英作文の書き方がわからない」など、課題は人それぞれです。自分の弱点をピンポイントで補強できる講座に絞って受講しましょう。

- 学校のサポートを活用する:高校によっては、放課後や夏休みに補習や受験対策講座を実施している場合があります。まずは学校のサポートを最大限に活用し、それでも足りない部分を塾で補うという考え方が大切です。

お子様の現在の学力と志望校のレベルを客観的に分析し、学習の優先順位をつけることが、無駄な出費をなくすための鍵となります。

③ オンライン塾や通信教育を活用する

近年、質の高いサービスが増えているオンライン塾や通信教育は、費用を抑える上で非常に有効な選択肢です。

前述の通り、オンライン塾(映像授業)は、対面式の塾に比べて費用が安い傾向にあります。有名講師の授業を安価に受けられるだけでなく、通塾にかかる時間や交通費も節約できます。

すべての科目を対面式の塾で受講するのではなく、学習スタイルに合わせて使い分ける「ハイブリッド型」もおすすめです。

- 例1:独学が難しい数学は個別指導塾で、暗記が中心の社会科は安価な映像授業で、といったように組み合わせる。

- 例2:基本的には参考書とオンライン教材で自学自習を進め、定期的にチューターの学習管理や質問対応サービスだけを利用する。

このように、それぞれのサービスのメリットをうまく組み合わせることで、学習効果を維持しながら、トータルの費用を大幅に削減できる可能性があります。

④ 自治体の塾代助成制度を調べる

お住まいの地域によっては、自治体が子育て支援の一環として、塾の費用を助成する制度を設けている場合があります。これは「塾代助成事業」や「受験生チャレンジ支援貸付事業」といった名称で実施されています。

これらの制度は、主に所得制限などの条件がありますが、対象となれば月々1万円程度のクーポンが支給されたり、学習塾費用の貸付(高校や大学に合格した場合に返済が免除される場合も)を受けられたりします。

対象となる条件や申請方法は自治体によって大きく異なるため、まずは「(お住まいの市区町村名) 塾代 助成」といったキーワードで検索し、ご自身の自治体の公式サイトで情報を確認してみましょう。公的な支援制度を最大限に活用することも、家計の負担を軽減する重要な手段です。

⑤ 季節講習は計画的に受講する

夏期講習や冬期講習は、受験生にとって学力を大きく伸ばすチャンスですが、同時に費用が最もかさむ時期でもあります。ここで計画性を持つことが、年間費用を抑える上で極めて重要です。

- 目的を絞る:講習に参加する前に、「この夏は数学のベクトルを完璧にする」「冬休みで共通テストの過去問5年分を終わらせる」など、明確な目標を設定します。その目標達成に必要な講座だけに絞って申し込みましょう。

- パッケージプランに注意:「夏期集中パック」のようなお得に見えるプランも、自分に不要な講座が含まれている可能性があります。内容をよく吟味し、単科で申し込んだ場合と料金を比較検討することが大切です。

- 長期休暇の学習計画を立てる:塾の講習だけに頼るのではなく、自習の時間をどう使うかも含めた全体の学習計画を立てましょう。例えば、午前中は塾の講習を受け、午後はその復習と自習室での問題演習に充てる、といった計画です。

季節講習は、あくまで長期休暇中の学習ペースメーカーの一つと捉え、主体的に自分の学習計画の中に組み込んでいく姿勢が、無駄な出費を防ぎ、効果的な学習へと繋がります。

そもそも塾と予備校の違いとは?

「塾」と「予備校」、この二つの言葉は大学受験の文脈でよく使われますが、その違いを正確に理解している人は意外と少ないかもしれません。どちらも学力を向上させる場所という点では共通していますが、目的や対象、指導スタイルに明確な違いがあります。

| 項目 | 塾(学習塾) | 予備校 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 学校授業の補習、定期テスト対策、内申点向上、基礎学力の定着 | 大学受験合格に特化 |

| 対象生徒 | 小学生〜高校生(現役生が中心) | 高校生、特に浪人生(既卒生) |

| 授業形式 | 個別指導、少人数制クラスが主流 | 大教室での講義形式が主流 |

| 講師 | 学生アルバイトからプロ講師まで様々 | 受験指導を専門とするプロ講師がほとんど |

| カリキュラム | 生徒個人の進捗や学校の進度に合わせて柔軟に対応 | 大学合格から逆算して作られた体系的な年間カリキュラム |

目的の違い

最も大きな違いは、その目的にあります。

- 塾(学習塾):主な目的は、学校の授業内容の理解を深めることです。定期テストで良い点を取ることや、内申点を上げることを目標に、日々の学習をサポートする役割が強いです。もちろん、高校生向けの塾では大学受験対策も行いますが、その根底には「学校の勉強の延長線上」という位置づけがあります。

- 予備校:目的はただ一つ、「大学受験に合格すること」です。学校の進度とは関係なく、入試本番で合格点を取るためだけの、より専門的で実践的な指導が行われます。最新の入試情報の分析、出題傾向の対策、合格するための戦略立案など、すべてが大学受験に特化しています。

簡単に言えば、塾が「日々の学習のフォローアップ」であるのに対し、予備校は「受験というゴールに向けた専門機関」と言えるでしょう。

授業形式の違い

授業のスタイルにも大きな違いが見られます。

- 塾:生徒一人ひとりの理解度に合わせて指導できるよう、個別指導や10人程度の少人数制クラスが主流です。生徒と講師の距離が近く、双方向のコミュニケーションが取りやすいのが特徴です。

- 予備校:一般的に、数十人から百人以上が入る大教室での講義形式が中心です。一人のカリスマ講師が、多くの生徒に向かって一方通行で授業を進めるスタイルです。近年では、この講義を映像で配信する形式も増えています。

この違いは、それぞれの目的に起因しています。きめ細やかなフォローが必要な学習補習には個別指導が、効率的に多くの生徒に質の高い情報を提供する受験対策には講義形式が適しているのです。

講師の違い

授業を行う講師のバックグラウンドも異なります。

- 塾:個別指導塾などでは、大学生のアルバイト講師が指導にあたることも少なくありません。もちろん、熱心で優秀な学生講師もたくさんいますが、指導経験の面ではプロ講師に及ばない場合もあります。一方で、正社員のプロ講師が指導する塾も多数存在します。

- 予備校:講師は、長年大学受験の指導を専門に行ってきた「プロフェッショナル」がほとんどです。各科目や大学の入試問題を徹底的に分析し、分かりやすい解説や独自の解法テクニックを持つ「人気講師」「カリスマ講師」と呼ばれる人々が活躍しています。

ただし、近年ではこれらの境界線は曖昧になりつつあります。大学受験に特化したコースを持つ大手学習塾もあれば、個別指導ブースを設ける予備校も登場しています。「塾」と「予備校」という言葉の厳密な定義にこだわるよりも、その塾・予備校が提供するサービスの内容(指導形式、カリキュラム、サポート体制)が、自分の目的やスタイルに合っているかで判断することが重要です。

大学受験の塾に通い始める最適な時期

「塾にはいつから通い始めるのがベストなんだろう?」これは多くの高校生や保護者が抱く疑問です。結論から言うと、「最適な時期」は一人ひとりの学力や目標によって異なりますが、早く始めるに越したことはないと言えます。ここでは、早期から始めるメリットと、高校3年生から始める場合の注意点を解説します。

高校1・2年生から始めるメリット

大学受験は長期戦です。高校1・2年生という早い段階から塾に通い始めることには、計り知れないメリットがあります。

- 学習習慣の確立

高校に入ると、学習内容が格段に難しくなり、自律的な学習が求められます。部活動や学校行事で忙しい中で、安定した学習時間を確保するのは簡単ではありません。早期から塾に通うことで、週に数時間、強制的に勉強する環境が作られ、自然と学習習慣が身につきます。 この習慣は、受験勉強が本格化する高校3年生になったときに、大きなアドバンテージとなります。 - 基礎学力の徹底的な定着

大学入試で問われる問題は、すべて高校で学ぶ基礎知識の応用です。高校1・2年生の間に、特に積み上げが重要な英語や数学の基礎を完璧に固めておくことで、高校3年生になってからスムーズに応用問題や過去問演習に入ることができます。基礎が盤石であればあるほど、その上に積み上げられる学力の高さも変わってきます。 - 苦手科目の早期発見と克服

「気づいたときには手遅れだった」というのが、受験で最も避けたい事態です。早い段階で塾に通い始めれば、学校の授業でつまずいた箇所をすぐに質問して解決できます。苦手意識が芽生える前に、あるいは苦手になってしまっても早い段階で集中的に対策することで、致命的な弱点になるのを防げます。 - 大学入試に関する情報収集

大学受験は、学力だけでなく情報戦の側面もあります。入試制度は年々変化しており、学部ごとの特徴や入試科目を正確に把握することが重要です。塾に通っていれば、最新の入試情報や、様々な大学・学部の情報を講師やチューターから得ることができます。 これにより、早い段階から自分の興味や学力に合った志望校を考え、目標を具体的に設定できます。 - 総合型選抜・学校推薦型選抜への対応

近年、定員が増加している総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜では、高校1年生からの評定平均(内申点)が重視されます。早期から塾に通い、定期テスト対策をしっかり行うことは、これらの推薦入試で有利な条件を確保することにも直結します。

このように、高校1・2年生からのスタートは、目先の成績アップだけでなく、受験本番に向けた盤石な土台を築くための非常に有効な投資と言えるのです。

高校3年生から始める場合の注意点

もちろん、部活動を引退した後の高校3年生の春や夏から塾に通い始めて、見事に難関大学に合格する生徒もたくさんいます。決して遅すぎるということはありません。しかし、遅いスタートにはいくつかの注意点と覚悟が必要です。

- 基礎学力がないと非常に厳しい

高校3年生から塾に通う場合、多くの塾のカリキュラムは、ある程度の基礎学力が身についていることを前提に応用・実践的な内容からスタートします。もし、高校1・2年生の学習内容に大きな穴がある状態だと、授業についていくこと自体が困難になります。その場合、まずは個別指導塾などで基礎の復習から始める必要があり、他の受験生に追いつくためには相当な努力と時間が必要になります。 - 時間的な余裕がない

受験本番までの残り時間は限られています。苦手科目の克服、全範囲の網羅、過去問演習、志望校対策など、やるべきことは山積みです。悠長に基礎からやり直している時間はありません。 非常に効率的で密度の濃い学習計画を立て、それを着実に実行していく必要があります。 - 塾・講座選びがよりシビアになる

時間がないからこそ、自分に合わない塾や不要な講座を選んでしまう失敗は許されません。自分の現在の学力レベルと、志る望校合格までに足りないものを正確に分析し、最短距離で目標に到達できる塾・講座をピンポイントで見極める必要があります。 - 精神的なプレッシャーが大きい

周りの受験生はすでに応用問題に取り組んでいるのに、自分はまだ基礎でつまずいている、といった状況は大きな焦りやプレッシャーにつながります。強い精神力で、他人と比較せずに自分のやるべきことに集中する姿勢が求められます。

高校3年生から始める場合は、「現状の学力」と「残された時間」を冷静に把握し、プロの力を借りて最も効率的な学習ルートを設計することが成功の鍵となります。

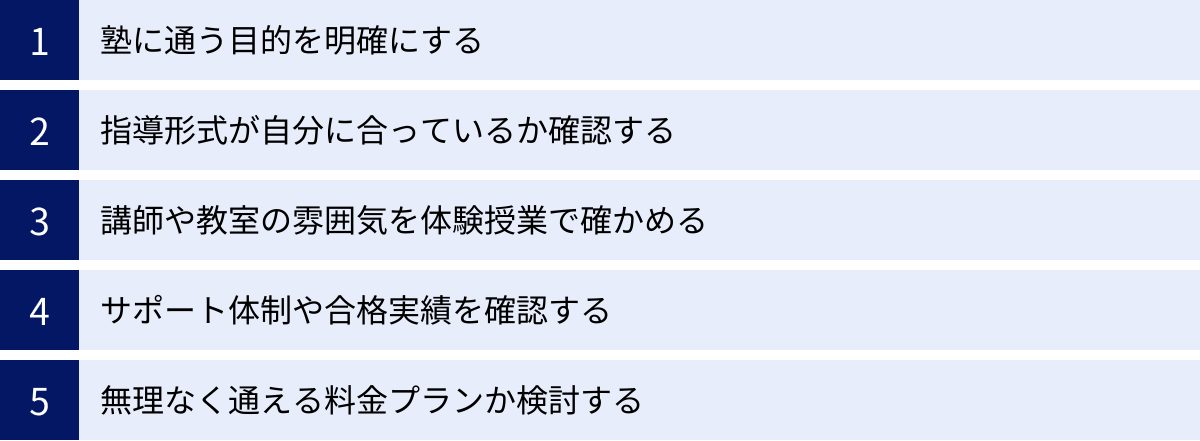

費用以外も重要!大学受験の塾選びで失敗しないためのポイント

塾選びにおいて、費用は非常に重要な要素ですが、「安いから」という理由だけで決めてしまうのは危険です。せっかく高い費用を払っても、お子様に合わない塾では成績が伸びず、時間もお金も無駄になってしまいます。ここでは、費用以外に必ずチェックすべき、塾選びで失敗しないための5つのポイントを解説します。

塾に通う目的を明確にする

まず最初に、「何のために塾に通うのか」という目的を明確にすることが最も重要です。目的によって、選ぶべき塾のタイプは大きく変わってきます。

- 苦手科目を克服したい:特定の科目に絞って、自分のペースでじっくり教えてほしい場合は、個別指導塾が向いています。

- 得意科目をさらに伸ばしたい:ハイレベルな問題に挑戦し、ライバルと競い合いながらトップを目指したいなら、大手予備校の選抜クラスなどが適しています。

- 学習習慣を身につけたい・自習する場所が欲しい:授業だけでなく、静かで集中できる自習室の環境が整っているか、学習計画の管理をサポートしてくれるかが重要になります。

- 総合型選抜や推薦入試の対策をしたい:評定平均を上げるための定期テスト対策に強い塾や、小論文・面接対策の専門講座がある塾を選ぶ必要があります。

このように、目的を具体化することで、数ある塾の中から候補を絞り込むことができます。 お子様自身が「なぜ塾に行きたいのか」を考える良い機会にもなります。

指導形式が自分に合っているか確認する

塾の指導形式は、主に「集団指導」「個別指導」「映像授業」の3つです。それぞれのメリット・デメリットを理解し、お子様の性格や学習スタイルに最も合ったものを選びましょう。

- 集団指導が合う生徒:負けず嫌いで、周りにライバルがいると燃えるタイプ。決められたカリキュラムに沿ってコツコツ勉強できる。

- 個別指導が合う生徒:内気で、大勢の前で質問するのが苦手なタイプ。自分のペースで学習を進めたい。特定の苦手分野を徹底的に潰したい。

- 映像授業が合う生徒:自己管理能力が高く、自分で計画を立てて実行できるタイプ。部活動などで忙しく、決まった時間に塾に通うのが難しい。

どの形式が合うかは、実際に試してみないと分からない部分もあります。次のポイントで述べる「体験授業」を積極的に活用しましょう。

講師や教室の雰囲気を体験授業で確かめる

パンフレットやウェブサイトの情報だけでは、塾の本当の姿は分かりません。必ず体験授業に参加し、自分の目で確かめることが不可欠です。

体験授業では、以下の点を重点的にチェックしましょう。

- 講師との相性:授業は分かりやすいか?質問に丁寧に答えてくれるか?話しやすい雰囲気か?特に個別指導では、講師との相性が成績を大きく左右します。

- 授業のレベルとペース:授業内容が簡単すぎたり、逆に難しすぎてついていけなかったりしないか。

- 教室の雰囲気:他の生徒たちは真剣に授業を受けているか?教室は清潔で、勉強に集中できる環境か?

- 自習室の環境:席数は十分にあるか?静かか?利用できる時間帯は?自習室は受験生にとって第二の勉強部屋になるため、非常に重要なチェックポイントです。

実際にその場に身を置いてみることで、ウェブサイトだけでは感じ取れない「空気感」が分かります。 お子様が「ここなら頑張れそう」と前向きに感じられるかどうかが、塾選びの最終的な決め手の一つになります。

サポート体制や合格実績を確認する

授業そのものだけでなく、受験生を支えるサポート体制が充実しているかも重要なポイントです。

- 進路指導・学習カウンセリング:定期的に面談の機会があり、学習の進捗確認や志望校選びの相談に乗ってくれるか。経験豊富なチューターや進路指導の専門スタッフがいると心強いです。

- 質問対応システム:授業時間外でも質問できる仕組みがあるか。常駐の質問対応スタッフや、オンラインでの質問システムなど、塾によって様々です。

- 保護者との連携:子どもの塾での様子や学習状況について、定期的に報告や面談の機会があるか。

また、合格実績を確認することも大切ですが、その数字の「見方」には注意が必要です。単に「〇〇大学 合格者〇〇名!」という総数だけでなく、自分の子どもと同じくらいの学力レベルの生徒が、どのような大学に合格しているのか、在籍している校舎からの合格実績はどうかといった、より実態に近い情報を確認しましょう。多くの塾では、合格者の体験記などを公開しているので、参考にしてみるのも良いでしょう。

無理なく通える料金プランか検討する

最後に、やはり料金プランの検討は欠かせません。しかし、ここでのポイントは「安さ」だけではありません。

- 総額でいくらかかるか:月々の授業料だけでなく、入会金、教材費、季節講習費、諸経費など、1年間でかかる費用の総額を必ず見積もってもらいましょう。

- 料金体系の透明性:料金の内訳が明確で、後から不明瞭な追加料金が発生しないかを確認します。

- 家計への負担:その総額が、家計にとって無理なく支払い続けられる範囲であるかを冷静に判断します。受験勉強は長期戦です。途中で経済的な理由で塾をやめざるを得なくなる事態は避けなければなりません。

費用対効果を考え、ご家庭の予算内で、お子様の目標達成に最も貢献してくれる塾を選ぶことが、後悔のない選択につながります。

【種類別】おすすめの大学受験塾・予備校

ここでは、大学受験で多くの実績を持つ代表的な塾・予備校を、指導タイプ別にいくつかご紹介します。それぞれの特徴を理解し、塾選びの参考にしてください。なお、料金やコースの詳細は年度によって変動するため、必ず各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

集団指導で有名な大手予備校

河合塾

特徴:「テキストの河合」「模試の河合」と称されるように、長年の入試分析に基づいて作成された質の高いオリジナルテキストと、受験生の誰もが受けると言われるほど信頼性の高い「全統模試」に定評があります。基礎から応用まで体系的に学べるカリキュラムが組まれており、幅広い学力層の生徒に対応しています。講師陣の質の高さに加え、チューター(進学アドバイザー)による手厚いサポート体制も魅力です。

こんな人におすすめ:

- 質の高い教材で着実に学力を伸ばしたい人

- 信頼できる模試で自分の実力を正確に測りたい人

- 学習相談や進路相談など、手厚いサポートを受けたい人

参照:河合塾公式サイト

駿台予備学校

特徴:「理系の駿台」として知られ、特に難関国公立大学や医学部受験に圧倒的な強みを持ちます。授業は学問の本質を深く追求するスタイルで、論理的思考力を鍛えることに重きを置いています。「座席指定制」や「クラス担任制度」など、生徒一人ひとりをしっかりと管理・サポートする体制が整っているのも特徴です。実力派のプロ講師によるハイレベルな授業は、上位層の生徒から絶大な支持を得ています。

こんな人におすすめ:

- 国公立大学の理系学部や医学部を目指す人

- 質の高いハイレベルな授業を受けたい人

- 厳格な環境で自分を追い込み、集中して勉強したい人

参照:駿台予備学校公式サイト

東進ハイスクール・東進衛星予備校

特徴:テレビCMでもおなじみの有名実力講師陣による映像授業が最大の特徴です。授業は非常に分かりやすく、面白く、生徒の知的好奇心を引き出します。「高速基礎マスター講座」で基礎を早期に固め、「通期講座」を1.5倍速などで視聴することで、短期間で全範囲を修了する「高速学習」が可能です。担任による熱誠指導や、ITを活用した学習システムも充実しています。

こんな人におすすめ:

- 有名講師の分かりやすい授業を受けたい人

- 自分のペースでどんどん先取り学習を進めたい人

- 部活動などで忙しく、通塾時間を柔軟に決めたい人

参照:東進ハイスクール・東進衛星予備校公式サイト

個別指導で評判の塾

個別教室のトライ

特徴:「家庭教師のトライ」で培ったノウハウを活かした、完全マンツーマンの個別指導塾です。生徒一人ひとりの目標や性格に合わせて、オーダーメイドのカリキュラムを作成。全国No.1の登録者数を誇る講師陣の中から、最適な講師を選べます。AIを活用した学習診断や、いつでも使える自習スペースなど、学習をサポートする環境も整っています。

こんな人におすすめ:

- 完全1対1の指導で、とことん質問したい人

- 苦手科目を基礎の基礎からじっくり教えてほしい人

- 自分だけの学習プランで効率よく勉強したい人

参照:個別教室のトライ公式サイト

東京個別指導学院

特徴:ベネッセグループが運営する個別指導塾で、質の高い情報力と指導ノウハウが強みです。指導形式は1対1または1対2から選択可能。事前のカウンセリングで生徒の目標や課題を詳細にヒアリングし、一人ひとりに最適な学習計画を提案します。講師は担当制で、授業のたびに講師が変わることはありません。通塾スケジュールも柔軟に対応してくれます。

こんな人におすすめ:

- 自分に合った指導形式(1対1 or 1対2)を選びたい人

- 信頼できる情報に基づいた進路指導を受けたい人

- 担当講師とじっくり関係を築きながら学習したい人

参照:東京個別指導学院公式サイト

TOMAS(トーマス)

特徴:「合格から逆算した個別指導」を掲げる、進学個別指導塾のパイオニア的存在です。全室黒板付きの個室で、完全1対1の「本物の個別指導」を提供します。授業は講師が一方的に解説するのではなく、生徒に発問を繰り返すことで思考力を鍛えるスタイルが特徴。志望校合格に向けた個人別のカリキュラムを作成し、進捗を徹底的に管理します。

こんな人におすすめ:

- 難関校への合格を目指している人

- 受け身の授業ではなく、緊張感のある対話型の授業を受けたい人

- 徹底した学習管理のもとで勉強を進めたい人

参照:TOMAS公式サイト

独自の学習法が特徴の塾

武田塾

特徴:「授業をしない」という独自のスタイルで注目を集める塾です。生徒に最適な参考書を指定し、その一冊を完璧に理解できるまで自学自習を進めてもらう「参考書ルート」が学習の基本。毎週の「特訓」では、参考書の内容が本当に身についているかを1対1で徹底的に確認し、学習計画の管理や勉強法の指導を行います。

こんな人におすすめ:

- 授業を聞くより、自分で参考書を読み進める方が得意な人

- 何をどの順番で勉強すればいいか分からない人

- サボりがちなので、勉強の進捗を厳しく管理してほしい人

参照:武田塾公式サイト

四谷学院

特徴:「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」の「ダブル教育」が最大の特徴です。集団授業は、科目ごとに自分の学力レベルに合ったクラスで受講できるため、無理なく理解を深められます。それに加え、中学レベルの基礎から東大レベルまでを55のステップに細分化した個別指導で、スモールステップで着実に知識の抜け漏れをなくしていきます。

こんな人におすすめ:

- 得意科目と苦手科目の学力差が大きい人

- 基礎からやり直したいが、集団授業の良さも捨てがたい人

- 「わかる」と「できる」の両方を確実にしたい人

参照:四谷学院公式サイト

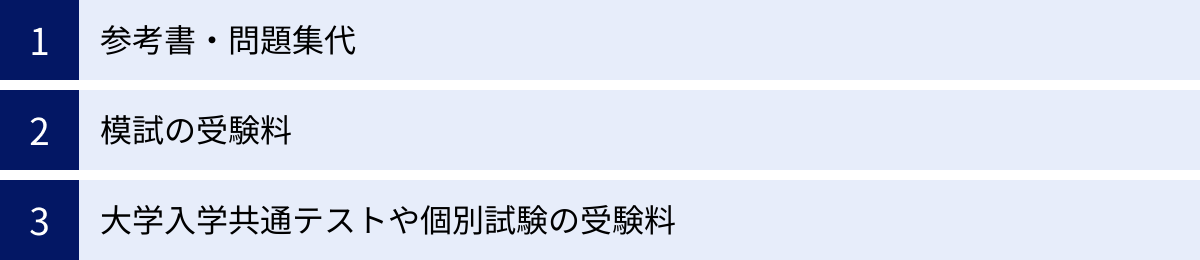

注意!塾以外にもかかる大学受験の費用

大学受験の準備には、塾の費用以外にも様々なお金がかかります。塾の費用だけを考えて予算を組んでいると、後から想定外の出費に慌てることになりかねません。ここでは、塾代以外に必要となる主な費用について解説します。

参考書・問題集代

多くの塾では専用のテキストが配布されますが、それだけですべての対策が万全というわけではありません。塾の講師から推奨される参考書や、志望校の過去問集(赤本など)、弱点を補強するための問題集などを、自分で別途購入する必要があります。

特に、受験学年になると、共通テスト対策問題集、志望校の過去問、分野別の問題集など、何冊も買い揃えることになります。1冊あたり1,000円~2,000円程度ですが、積み重なると年間で2万円~5万円以上になることも珍しくありません。お子様の学習状況に合わせて、計画的に購入していく必要があります。

模試の受験料

学力の定点観測や、志望校の合格可能性を判断するために、模擬試験の受験は不可欠です。塾によっては、カリキュラム内に特定の模試が含まれている場合もありますが、それ以外にも、より多くの受験者が参加する全国規模の模試や、特定の大学に特化した「大学別模試」などを個人で申し込んで受験することが一般的です。

模試の受験料は、1回あたり5,000円~8,000円程度です。年間で3回~6回程度受験すると考えると、年間で1万5,000円~5万円程度の費用がかかります。特に難関大学を目指す場合は、複数の予備校が実施する大学別模試を受けることも多いため、さらに費用がかさむ可能性があります。

大学入学共通テストや個別試験の受験料

大学受験で最も大きな出費の一つが、大学に支払う「受験料(検定料)」です。

- 大学入学共通テスト

- 3教科以上を受験する場合:18,000円

- 2教科以下を受験する場合:12,000円

- 成績通知を希望する場合:別途800円

(参照:大学入試センター 令和7年度大学入学共通テスト受験案内)

- 国公立大学の個別試験(二次試験)

- 多くの大学で17,000円程度

- 私立大学の一般選抜

- 学部や入試方式によって異なりますが、1出願あたり30,000円~35,000円が相場です。医学部・歯学部などはさらに高額(40,000円~60,000円程度)になる場合があります。

多くの受験生は、滑り止めを含めて複数の大学・学部を受験します。例えば、共通テストを受験し、国公立大学を1校、私立大学を4校受験したとすると、

18,000円(共通テスト) + 17,000円(国公立) + 35,000円 × 4校(私立) = 175,000円

これだけでもかなりの金額になります。

さらに、地方から都市部の大学を受験する場合には、これに交通費や宿泊費が加わります。1回の受験で数万円の費用がかかることもあり、家計への負担は非常に大きくなります。

これらの費用は、塾代とは全く別にかかるものです。事前にどのくらいの大学・学部を受験するのかを親子で話し合い、トータルでかかる費用をシミュレーションしておくことが非常に重要です。

まとめ

大学受験の塾費用は、高校3年間で総額50万円から200万円以上と、ご家庭にとって決して軽くない負担です。その金額は、学年、塾のタイプ(集団・個別・映像)、志望校(国公立・私立、文系・理系)など、様々な要因によって大きく変動します。

本記事では、大学受験の塾費用に関するあらゆる情報を網羅的に解説してきました。ここで、重要なポイントを改めて振り返ります。

- 費用のピークは高校3年生:特に夏期・冬期講習などで費用がかさみます。

- 費用の内訳を理解する:授業料だけでなく、入会金、季節講習費、教材費、諸経費などを合計した「総額」で考えることが重要です。

- 塾のタイプと志望校で費用は変わる:一般的に「集団<映像<個別」の順に高くなり、科目数の多い国公立志望や理系の方が高くなる傾向にあります。

- 費用を抑える工夫は可能:割引制度の活用、講座の絞り込み、オンライン教材との併用など、賢く節約する方法は多数あります。

しかし、最も大切なことは、費用だけで塾を決めないということです。塾や予備校は、お子様の大切な未来を左右する大学受験という道のりを共に歩むパートナーです。その費用は、お子様の可能性を広げるための重要な「投資」と捉えるべきでしょう。

失敗しない塾選びの鍵は、「塾に通う目的を明確にすること」「お子様の性格や学習スタイルに合った指導形式を選ぶこと」そして「体験授業で講師や雰囲気を自分の目で確かめること」に尽きます。サポート体制や合格実績、そして無理のない料金プランかを総合的に判断し、お子様が「ここで頑張りたい」と心から思える場所を見つけることが、合格への最短ルートとなります。

大学受験は、お子様にとっても、支えるご家族にとっても、大きな挑戦です。この記事で得た知識をもとに、親子でよく話し合い、情報を賢く活用して、後悔のない最適な塾選びを実現してください。計画的な準備と戦略的な選択が、輝かしい春の訪れへと繋がることを心から願っています。