何らかの事情で高校を中退してしまった、あるいは中退を考えている方の中には、「もう大学進学の道は閉ざされてしまったのではないか」と将来に大きな不安を抱えている方も少なくないでしょう。しかし、結論から言えば、その心配は無用です。高校を中退したからといって、大学受験の資格を失うわけではありません。

この記事では、高校中退という経験を経て、大学進学という新たな目標に向かうための具体的な道筋を、網羅的かつ分かりやすく解説します。中心となるのは「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)」という制度ですが、それ以外の選択肢にも触れ、あなたにとって最適なルートを見つける手助けをします。

学習の進め方、メリット・デメリット、費用、予備校の選び方、そして多くの人が抱える疑問まで、この記事を読めば、高校中退からの大学受験に関する全体像が掴めるはずです。過去の経歴に捉われず、未来への一歩を踏み出すための確かな情報を、ここから得てください。

目次

結論:高校中退からでも大学受験はできる

高校を中退してしまっても、大学受験の道は決して閉ざされていません。 この事実を、まず最初に強くお伝えします。将来への不安や焦りを感じているかもしれませんが、適切なステップを踏めば、誰にでも大学進学のチャンスはあります。

なぜなら、大学を受験するために必ずしも「高校卒業」という学歴が必須ではないからです。大学が受験生に求めているのは、「大学入学資格」を持っていることです。この資格は、一般的に知られている「高校卒業」以外にも、いくつかの方法で取得できます。その中でも最も代表的で、多くの高校中退者が活用しているのが「高等学校卒業程度認定試験(高卒認定試験)」に合格することです。

高卒認定試験、通称「高認(こうにん)」は、高校を卒業した者と同等以上の学力があることを国が認定する試験です。この試験に合格すれば、高校を卒業していなくても大学、短大、専門学校の受験資格が得られます。つまり、高校中退という経歴は、大学進学の夢を諦める理由にはならないのです。

もちろん、その道のりは決して平坦ではないかもしれません。一人で勉強を進める孤独感、学習計画の立て方、受験情報の収集など、高校に通いながら受験勉強をする生徒とは異なる困難が伴います。しかし、見方を変えれば、高校中退という経験は、あなたに時間的な自由と、自分自身と向き合い、目標に向かって集中できる貴重な環境を与えてくれます。学校行事や複雑な人間関係に煩わされることなく、純粋に「大学合格」という目標だけにエネルギーを注ぐことができるのです。

この記事は、以下のような方々に向けて書かれています。

- 現在、高校を中退しようか悩んでいる生徒の方

- すでに高校を中退し、今後の進路に不安を感じている方

- 子どもの高校中退に直面し、どうサポートすれば良いか悩んでいる保護者の方

- ブランクはあるが、もう一度学び直し、大学進学を目指したいと考えている社会人の方

この記事では、まず大学受験資格を得るための具体的な方法を3つ紹介し、その中でも中心となる「高卒認定試験」の制度について詳しく掘り下げます。さらに、高認を利用するメリットと注意すべき点、合格までの具体的な学習スケジュール、そして受験を成功に導くためのポイントまで、段階的に解説を進めていきます。独学で進めるべきか、予備校や塾を利用すべきかという多くの人が抱える悩みにも、具体的な視点を提供します。

重要なのは、高校中退を「終わり」と捉えるのではなく、「新しいスタートライン」と捉えることです。 過去の選択を悔やむのではなく、これから何をしたいのか、どうなりたいのかに目を向け、未来を切り拓くための行動を始めることが大切です。この記事が、その最初の一歩を踏み出すための、信頼できる羅針盤となることを目指します。

高校中退から大学受験資格を得る3つの方法

高校を中退した人が大学受験を目指すためには、まず「大学入学資格」を取得する必要があります。この資格を得るためのルートは、主に以下の3つが考えられます。それぞれの方法には異なる特徴、メリット、デメリットがあり、自分自身の状況や性格、目標に合わせて最適な選択をすることが重要です。

ここでは、各方法の概要を解説し、それぞれのルートがどのような人に向いているのかを明らかにしていきます。

| 比較項目 | ① 高卒認定試験 | ② 別の高校に編入・再入学 | ③ 大学入学資格付与指定校 |

|---|---|---|---|

| 特徴 | 国が実施する学力認定試験に合格する。 | 他の高等学校の2年生以上に編入するか、1年生として再入学する。 | 文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程を卒業する。 |

| 期間の目安 | 最短半年〜1年程度 | 1年〜3年 | 3年間 |

| 費用の目安 | 低(数万円〜数十万円) | 高(公立で数十万円、私立で数百万円) | 中〜高(私立高校と同程度の場合が多い) |

| 主なメリット | ・最短で受験資格を得られる ・費用が安い ・自分のペースで学習可能 |

・高校卒業の学歴が得られる ・学校生活を体験できる ・友人や相談相手を見つけやすい |

・専門スキルを学びながら受験資格を得られる |

| 主なデメリット | ・最終学歴は中卒のまま ・孤独になりやすい ・自己管理能力が必須 |

・時間と費用がかかる ・人間関係の再構築が必要 ・編入試験がある場合も |

・学校の数が限られる ・専門分野が合わないと苦痛になる可能性 |

| 向いている人 | ・早く大学受験の準備を始めたい人 ・費用を抑えたい人 ・集団生活が苦手な人 |

・高校生活に未練がある人 ・高校卒業の学歴が欲しい人 ・集団での学習が得意な人 |

・特定の専門分野に強い興味がある人 ・実践的なスキルを身につけたい人 |

① 高卒認定試験(高認)に合格する

高校中退から大学受験を目指す上で、最も一般的で現実的な選択肢が「高卒認定試験(高認)」に合格することです。 この試験は、高校を卒業した者と同等以上の学力があることを証明するためのもので、合格すれば大学・短大・専門学校の受験資格が得られます。

最大のメリットは、時間と費用の両面で効率的である点です。高校に再入学すれば卒業まで数年かかりますが、高認であれば年に2回実施される試験に向けて自分のペースで学習を進め、早ければ半年ほどで合格することも可能です。16歳で中退した場合、同年代の生徒が高校2年生に進級する頃には大学受験資格を取得し、受験勉強に専念するという選択もできます。

また、独学であれば受験料と教材費の数万円程度で済むため、経済的な負担も大幅に軽減できます。集団生活や学校のルールに馴染めずに中退した人にとっては、他人にペースを乱されることなく、自分の得意・不得意に合わせて学習計画を立てられる点も大きな魅力です。

ただし、高認合格はあくまで「受験資格」を得るものであり、「高校卒業」という学歴が得られるわけではない点には注意が必要です。この詳細は後の見出しで詳しく解説しますが、大学に進学・卒業すれば最終学歴は「大卒」となるため、大学進学を固く決めている人にとっては大きな問題にはなりにくいでしょう。最短ルートで大学合格を目指したい人、自分の力で道を切り拓きたい人にとって、最も有力な選択肢と言えます。

② 別の高校に編入・再入学する

高校生活そのものにもう一度挑戦したい、あるいは「高校卒業」という学歴を得たいと考える場合は、別の高校への「編入」または「再入学」という道があります。

- 編入:以前在籍していた高校で修得した単位を引き継ぎ、年齢に応じた学年(主に2年生や3年生)に入ること。中退した時期や単位の修得状況によって、編入できる学年が変わります。

- 再入学:修得した単位に関わらず、高校1年生として新たに入学し直すこと。

この方法のメリットは、「高校卒業」という最終学歴を得られることです。これにより、就職の際に「高卒以上」を条件とする求人にも応募できるようになります。また、クラスメイトや部活動の仲間との交流を通じて、高認ルートでは得難い友人関係を築いたり、社会性を育んだりする機会が得られます。進路指導や学習サポートなど、学校組織ならではの手厚い支援を受けられる点も心強いでしょう。

一方で、デメリットも存在します。まず、高認に比べて時間と費用が大幅にかかります。 再び数年間の高校生活を送る必要があり、公立・私立に応じた学費も発生します。また、新しい環境での人間関係の再構築に不安を感じる人もいるでしょう。特に、自分より年下の同級生と学ぶことに抵抗がある場合は、慎重な検討が必要です。

公立高校への編入は、欠員がある場合に限って編入試験が実施されることが多く、必ずしも希望の時期に希望の高校に入れるとは限りません。私立高校や通信制高校、定時制高校は比較的編入・再入学を受け入れやすい傾向にありますが、学校によって方針は様々です。高校生活への強い思い入れがあり、時間的・経済的に余裕がある人に向いている選択肢です。

③ 大学入学資格付与指定校を卒業する

あまり広く知られていませんが、「大学入学資格付与指定校」を卒業するという方法もあります。これは、文部科学大臣が指定した特定の専修学校の高等課程(高等専修学校)のことで、所定の要件を満たして卒業すると、高校を卒業しなくても大学入学資格が与えられます。(参照:文部科学省 高等学校卒業者と同様に大学入学資格が認められる者)

これらの学校では、調理、美容、IT、デザイン、福祉など、特定の専門分野に関する知識や技術を実践的に学びながら、大学受験に必要な普通科目も履修します。

このルートの最大のメリットは、将来の職業に直結する可能性のある専門スキルと大学受験資格を同時に得られる点です。例えば、将来CGデザイナーになりたいけれど大学で芸術理論も学びたい、といった場合に適しています。興味のある分野を深く学べるため、学習意欲を高く保ちやすいという利点もあります。

ただし、デメリットとしては、まず指定されている学校の数が全国的に限られていることが挙げられます。自分の住んでいる地域に、興味のある分野の指定校があるとは限りません。また、3年間の通学が必要であり、学費も私立高校と同程度か、それ以上にかかる場合があります。

最も注意すべきは、入学後にその専門分野への興味を失ってしまった場合、学習を続けるのが苦痛になる可能性があることです。学びたい専門分野が明確に定まっており、その分野での実践的なスキル習得と大学進学の両方を実現したい人にとって、魅力的な選択肢となるでしょう。

これらの3つの方法を比較検討し、自分の価値観や目標、ライフプランに最も合致する道を選ぶことが、後悔のない進路選択につながります。

高卒認定試験(高認)とは?

高校中退からの大学受験において、最も多くの人が選ぶ「高卒認定試験」。その正式名称は「高等学校卒業程度認定試験」です。この試験は、様々な理由で高校を卒業できなかった人々に対し、高校卒業者と同等以上の学力があることを国が公式に認定し、大学進学や就職、資格取得の道を開くことを目的としています。

ここでは、この高卒認定試験の制度について、文部科学省の公表情報を基に、受験資格から試験科目、合格条件、そして費用に至るまで、具体的かつ詳細に解説します。

受験資格と対象者

高卒認定試験の受験資格は非常にシンプルです。文部科学省によると、「受験しようとする年度の末日(3月31日)までに満16歳以上になる者」で、「高等学校を卒業していない者」が対象となります。(参照:文部科学省 高等学校卒業程度認定試験 受験資格)

具体的には、以下のような様々な状況にある人々が受験しています。

- 高校を中退した人:最も代表的な受験者層です。

- 高校に進学しなかった人:中学校卒業後、就職したり別の道を選んだりしたものの、改めて大学進学を目指す人。

- 不登校などで高校卒業が難しい人:高校に在籍しながらも、出席日数が足りずに卒業が困難な場合、高認合格を大学進学の目標に切り替える人。

- 定時制・通信制高校に在籍している人:より早く大学受験資格を得て、受験勉強に専念するために利用する人もいます。

- 発達障害などの特性により、全日制高校の環境が合わなかった人:自分のペースで学習できる高認が適している場合があります。

- 海外の日本人学校やインターナショナルスクールに通っていた人:日本の大学入学資格を得るために受験するケースもあります。

重要なのは、高校に在籍中であっても受験が可能であるという点です。ただし、試験に合格しても、高校を中退しない限り「高卒認定試験合格者」の資格は得られません。合格後、在籍する高校を中退した時点、あるいは卒業できなかった時点で、合格者としての資格が有効になります。

試験科目と合格条件

高卒認定試験は、一度にすべての科目に合格する必要はなく、合格した科目は次回以降の試験で免除される「科目合格制」が採用されています。これにより、自分のペースで着実に合格を積み重ねていくことが可能です。

試験科目は、国語、地理歴史、公民、数学、理科、外国語の6つの教科から、合計8〜10科目を選択して受験し、そのすべてに合格する必要があります。どの科目を選択するかによって、受験する総科目数が変わります。

高卒認定試験の試験科目と選択方法

| 教科 | 必須科目 | 選択科目(カッコ内は合格に必要な科目数) | 備考 |

| — | — | — | — |

| 国語 | 国語 | – | 必須 |

| 地理歴史 | – | 世界史Aまたは世界史B (1)、日本史Aまたは日本史B (1)、地理Aまたは地理B (1) | 世界史はA・Bどちらか必修。残りの日本史・地理から1科目を選択。 |

| 公民 | – | 現代社会 (1) または 倫理と政治・経済 (2) | 「現代社会」1科目に合格、または「倫理」と「政治・経済」の2科目に合格する。 |

| 数学 | 数学 | – | 必須 |

| 理科 | – | 科学と人間生活 (1) と 基礎科目 (1) または 基礎科目 (3) | 【パターン1】「科学と人間生活」と「物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎」から1科目を選択(計2科目)。

【パターン2】「物理基礎・化学基礎・生物基礎・地学基礎」から3科目を選択(計3科目)。 |

| 外国語 | – | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 (1) | いずれか1科目を選択。多くの大学受験では英語が必須。 |

(参照:文部科学省 高等学校卒業程度認定試験 試験科目・合格要件・出題範囲)

合格ラインについては、文部科学省から正式な点数は公表されていません。しかし、一般的には100点満点中40点前後が合格の目安と言われています。これは、高校の基本的な学習内容を理解できているかを問う試験であり、難問・奇問が出題されることは少ないためです。基礎をしっかりと固めれば、十分に合格が狙える難易度設定になっています。

科目合格は生涯有効です。一度合格した科目を再度受験する必要はありません。例えば、8月の試験で3科目合格すれば、11月の試験では残りの科目に集中できます。数年かけて全科目合格を目指すことも可能です。

試験日程と受験料

高卒認定試験は、例年2回、第1回が8月上旬、第2回が11月上旬に実施されます。

おおよそのスケジュールは以下の通りです。

- 出願期間:第1回は4月上旬〜5月上旬、第2回は7月中旬〜9月上旬

- 試験日:第1回は8月上旬の2日間、第2回は11月上旬の2日間

- 結果通知:第1回は8月下旬、第2回は12月上旬

受験料は、受験する科目数によって異なります。

| 受験科目数 | 受験料 |

|---|---|

| 3科目まで | 7,500円 |

| 4科目〜6科目 | 8,500円 |

| 7科目以上 | 9,500円 |

(参照:文部科学省 高等学校卒業程度認定試験 Q&A)

※上記は令和6年度時点の情報です。最新の情報は必ず文部科学省の公式サイトでご確認ください。

出願時には、住民票や写真、場合によっては後述する科目免除に必要な書類などを揃える必要があります。出願期間は厳守ですので、早めに準備を始めることが大切です。

高校在学中の単位を引き継ぐ「科目免除」制度

高校中退者にとって、この「科目免除」制度は非常に重要です。 高校に1年以上在籍していた場合、そこで修得した単位を使って、高認の一部の試験科目を免除してもらうことができます。

例えば、高校1年生の時に「数学Ⅰ」の単位を修得していれば、高認の「数学」の試験が免除されます。どの科目が免除されるかは、出身高校が発行する「単位修得証明書」によって決まります。この証明書は、在籍していた高校に連絡して発行を依頼する必要があります。

この制度を利用すれば、受験しなければならない科目数を大幅に減らすことができ、学習の負担を大きく軽減できます。中退する前に、どの科目の単位が取れているかを確認しておくことも重要です。

さらに、単位修得だけでなく、英検(実用英語技能検定)、歴史能力検定、数学検定といった技能審査に合格している場合も、関連する科目が免除される可能性があります。例えば、英検準2級以上を持っていれば「英語」が免除の対象となります。

高認の受験を考え始めたら、まずは自分が科目免除の対象になるかを調べることから始めましょう。在籍していた高校に問い合わせ、必要な書類を取り寄せることが、効率的な学習計画を立てるための第一歩です。

高卒認定試験を利用する4つのメリット

高校中退から大学進学を目指すにあたり、高卒認定試験(高認)というルートを選ぶことには、他の選択肢にはない数多くのメリットが存在します。これらのメリットを正しく理解することは、モチベーションを維持し、自信を持って学習を進めるための大きな助けとなります。ここでは、高認を利用することの具体的な利点を4つの側面から詳しく解説します。

① 最短ルートで大学受験資格を得られる

高認が提供する最大のメリットは、何と言っても「時間」です。 高校に再入学したり、編入したりする場合、卒業までには最低でも1年、通常は2〜3年の時間が必要です。しかし、高認であれば、学習の進捗次第でこの期間を劇的に短縮できます。

年に2回(8月と11月)実施される試験は、自分の準備が整ったタイミングで挑戦できます。例えば、高校1年生の夏に中退したとしても、そこから集中的に学習すれば、翌年の8月の試験で全科目合格することも不可能ではありません。そうなれば、17歳の時点で大学受験資格を手にし、同年代の高校生がまだ高校2年生である間に、大学受験のための本格的な勉強をスタートできるのです。

この「時間の前倒し」は、特に難関大学を目指す場合に大きなアドバンテージとなります。大学受験は、高認の試験とは比較にならないほど広範で深い知識が要求されます。高認に早期に合格することで、他の受験生よりも長く、集中的に受験勉強に取り組むための時間を確保できます。浮いた時間を苦手科目の克服に充てたり、志望校の過去問研究に深く没頭したりと、戦略的に活用することが可能です。

また、早く社会に出たい、大学院まで進学したいといった長期的なキャリアプランを持っている人にとっても、この時間的メリットは計り知れない価値を持つでしょう。高認は、失われた時間を取り戻すだけでなく、未来の可能性を広げるための「ジャンプ台」となり得るのです。

② 高校に通うより費用を抑えられる

大学進学にはただでさえ多くの費用がかかるため、そこに至るまでのコストはできるだけ抑えたいと考えるのは自然なことです。その点において、高認は経済的な負担を大幅に軽減できる非常に魅力的な選択肢です。

高校に再入学する場合の費用を考えてみましょう。文部科学省の調査によると、公立高校でも年間約30万円、私立高校になると年間約100万円近い学習費が必要です。これが3年間続くと、総額は公立で約90万円、私立では約300万円にもなります。(参照:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査)

一方、高認にかかる費用は、基本的に以下の通りです。

- 受験料:7,500円〜9,500円(受験科目数による)

- 教材費:市販の参考書や過去問題集で、1科目あたり数千円程度。全科目揃えても数万円に収まることが多いです。

もし独学で合格を目指すのであれば、総額でも5万円〜10万円程度に抑えることが可能です。これは、高校に1年間通う費用と比べても、圧倒的に安価です。

もちろん、独学に不安があり、予備校や塾の高認対策コースを利用する場合は、別途授業料が必要になります。しかし、その場合でも年間数十万円程度が相場であり、高校に通い続けるよりは費用を抑えられるケースがほとんどです。

このように、高認は経済的な制約がある家庭にとっても、大学進学の夢を諦めずに済む現実的な道筋を示してくれます。 浮いた費用を大学の入学金や授業料、あるいは大学受験のための予備校費用に充当することもでき、より計画的な資金運用が可能になります。

③ 自分のペースで大学受験の勉強に集中できる

高校生活には、授業以外にも学校行事、部活動、クラスでの付き合いなど、多くの時間が費やされます。これらは貴重な経験である一方、純粋に勉強だけに集中したい人にとっては、足かせとなる側面もあります。また、いじめや人間関係の悩み、集団生活への不適応などが原因で高校を中退した人にとって、再び学校という環境に戻ることは大きな精神的負担になりかねません。

高認ルートの大きなメリットは、こうした学校生活特有のストレスから解放され、完全に自分のペースで学習に没頭できる環境を構築できる点にあります。

- 学習計画の自由:今日は数学を重点的に、明日は英語の長文読解に時間を割くなど、自分の得意・不得意やその日のコンディションに合わせて、学習内容や時間を自由にコントロールできます。

- 集中できる環境:自宅や図書館、自習室など、自分が最も集中できる場所を選んで勉強できます。他人の目を気にする必要も、授業の進行ペースに合わせる必要もありません。

- 精神的な安定:人間関係のストレスから解放されることで、精神的に安定した状態で学習に取り組めます。これは、長期にわたる受験勉強において非常に重要な要素です。

特に、一度勉強でつまずいた経験がある人にとって、他人の進度を気にせず、自分の理解度に合わせてじっくりと基礎から学び直せるという点は、自信を取り戻す上で大きな助けとなります。高認の勉強を通じて「やればできる」という感覚を掴むことが、その後の大学受験という高いハードルを越えるための強固な土台となるのです。

④ 基礎から学び直す機会になる

高校での学習内容についていけなくなったことが、中退の一因となった人も少なくないでしょう。高認の試験範囲は、主に高校1年生から2年生前半で学ぶ基礎的な内容が中心です。これは、大学受験で求められる応用力や思考力を養う前の、まさに土台となる部分です。

高認の勉強に取り組むことは、意図せずして、高校の基礎分野を総復習する絶好の機会となります。曖昧だった公式、うろ覚えだった英単語、理解が不十分だった歴史の流れなどを、一つひとつ着実に自分のものにしていくことができます。

大学受験、特に大学入学共通テストでは、この基礎学力がいかに定着しているかが得点を大きく左右します。難しい応用問題も、結局は基本的な知識や公式の組み合わせで成り立っているからです。多くの高校生が応用問題の演習に追われる中で、高認受験者は、いわば強制的に基礎固めをする期間を持つことになります。

この過程で、「なぜ勉強が分からなくなったのか」という根本的な原因を発見し、それを克服できる可能性もあります。焦らず、自分のペースで基礎を完璧に固める経験は、大きな自信につながります。そして、この強固な土台があればこそ、高認合格後の大学受験勉強にもスムーズに移行し、応用力を効率的に伸ばしていくことができるのです。高認は、単なる資格試験ではなく、未来の学習のための最高の準備運動と捉えることができるでしょう。

高卒認定試験を利用する3つのデメリット・注意点

高卒認定試験(高認)は、多くのメリットを持つ優れた制度ですが、その一方で、事前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらの点を正しく認識しないまま進んでしまうと、後で「こんなはずではなかった」と後悔することになりかねません。ここでは、高認ルートを選ぶ際に必ず心に留めておきたい3つの重要なポイントを解説します。

① 最終学歴は「中卒」のままになる

これが高認に関する最も重要な注意点であり、多くの人が誤解しやすいポイントです。 「高等学校卒業程度認定試験」という名称から、合格すれば高校卒業と同じ資格が得られると思われがちですが、これは正しくありません。

高認は、あくまで「高校を卒業した者と同等以上の学力があることを“認定”する試験」であり、「高校卒業」という“学歴”そのものを与えるものではありません。 したがって、高認に合格しただけの状態では、あなたの最終学歴は「中学校卒業」のままです。

この事実は、特に就職活動の場面で影響を及ぼす可能性があります。企業の募集要項に「高等学校卒業以上」と記載されている場合、高認合格者では応募資格を満たせないケースが出てきます。もちろん、高認合格の意欲や努力を評価してくれる企業もありますし、「学歴不問」の求人も数多く存在します。しかし、応募できる企業の選択肢が狭まる可能性があることは、紛れもない事実です。

この問題を解決する最も確実な方法は、高認合格後に大学や短大、専門学校に進学し、そこを卒業することです。大学を卒業すれば、最終学歴は「大学卒業」となり、学歴に関する懸念は完全に払拭されます。

したがって、高認を目指す際には、「高認合格はゴールではなく、大学や専門学校への進学という次のステップに進むための手段である」という意識を強く持つことが不可欠です。もし大学進学をせずに就職を考えている場合は、この学歴の問題を十分に理解した上で、資格取得など他の方法で自身の市場価値を高める努力が必要になるでしょう。

② 相談相手や勉強仲間が見つかりにくい

高校に通っていれば、分からない問題があればすぐに先生に質問できますし、クラスメイトと教え合ったり、時にはライバルとして競い合ったりしながら、自然とモチベーションを維持することができます。しかし、高認の学習は、基本的に独学が中心となります。これは、自分のペースで進められるというメリットの裏返しとして、「孤独」という大きな課題を生み出します。

- 疑問点の未解決:参考書を読んでも理解できない箇所が出てきたとき、気軽に質問できる相手がいません。一つの疑問で学習がストップしてしまい、挫折の原因になることもあります。

- モチベーションの低下:毎日一人で机に向かう生活は、想像以上に精神的な強さを要求されます。特に思うように成績が伸びない時期には、「何のために勉強しているんだろう」と虚無感に襲われたり、勉強を続ける意欲が薄れたりすることがあります。

- 情報の不足:受験に関する細かな情報や、他の受験生の学習状況などが分からず、自分が正しい方向に進んでいるのか不安になりがちです。

こうした孤独感や不安を乗り越えるためには、意識的な工夫が必要です。例えば、以下のような対策が考えられます。

- SNSやオンラインコミュニティの活用:X(旧Twitter)やオンライン掲示板などで、同じように高認を目指す仲間を見つけ、情報交換をしたり、互いに励まし合ったりする。

- 予備校や塾の利用:費用はかかりますが、プロの講師に質問できる環境や、共に学ぶ仲間を得ることができます。学習管理や進路相談のサポートも受けられます。

- 家族や信頼できる大人への相談:勉強に行き詰まった時や精神的に辛い時に、話を聞いてもらうだけでも心は軽くなります。一人で抱え込まないことが重要です。

自己管理能力と強い意志がなければ、孤独な戦いを乗り切るのは難しいという現実を直視し、自分なりのサポートシステムを構築しておくことが、高認合格の鍵を握ります。

③ 高認合格がゴールではない

これは精神論のように聞こえるかもしれませんが、高認受験者が陥りがちな最大の落とし穴です。数ヶ月、あるいは一年以上かけて高認の全科目合格を達成したとき、大きな達成感と安堵感に包まれるのは当然のことです。しかし、その安心感から燃え尽きてしまい、本来の目的であったはずの「大学受験」へのエネルギーを失ってしまうケースが後を絶ちません。

ここで改めて認識すべきは、高認の試験と大学入試では、求められる学力レベルに天と地ほどの差があるという事実です。

- 難易度の違い:高認は高校の基礎学力を問う試験であり、合格ラインも比較的低く設定されています。一方、大学入試、特に大学入学共通テストや難関私大の個別試験では、深い知識と高度な思考力、応用力が要求されます。

- 競争相手の違い:高認は自分との戦いですが、大学入試は全国の高校生や浪人生といったライバルたちとの厳しい競争です。相対的な位置で合否が決まります。

高認合格は、いわば「マラソン大会のスタートラインに立つための参加資格を得た」に過ぎません。そこから42.195kmを走り切るための、全く新しいトレーニングが始まるのです。

このギャップを乗り越えるためには、高認の勉強と並行して、少しずつでも大学受験を意識した学習を取り入れることが有効です。例えば、高認の英語の勉強をしながら、大学受験用の英単語帳にも手をつける、といった具合です。

そして何より、「高認合格は通過点に過ぎない」という意識を常に持ち続けること。合格通知が届いたその日から、気持ちを切り替えて大学受験という次のステージに向かう強い意志が求められます。この意識の有無が、最終的な大学合格を左右すると言っても過言ではありません。

高卒認定から大学合格までの学習スケジュール

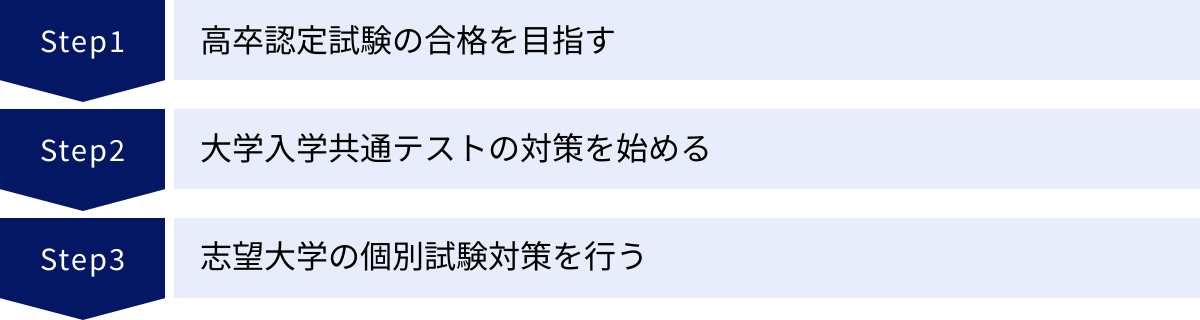

高卒認定試験に合格し、さらにその先の大学合格を勝ち取るためには、長期的な視点に立った戦略的な学習計画が不可欠です。闇雲に勉強を始めても、途中で道に迷ったり、効率が悪くなったりするだけです。ここでは、高認合格から大学入試本番までを一つの連続したプロセスと捉え、大きく3つのフェーズに分けた学習スケジュールのモデルプランを提案します。

高卒認定試験の合格を目指す

【期間の目安:受験勉強開始〜高認試験本番(例:4月〜8月)】

このフェーズの目標は、「高卒認定試験の全科目合格」、ただ一つです。大学受験のことは一旦脇に置き、まずは目の前の高認に全神経を集中させましょう。

- 現状分析と計画立案(最初の1〜2週間)

- 科目免除の確認:まず、在籍していた高校に「単位修得証明書」の発行を依頼し、どの科目が免除されるかを確認します。これが計画の土台になります。

- 学力レベルの把握:受験が必要な科目について、市販の高認過去問題集を一度解いてみましょう。どの科目が得意で、どの科目に時間がかかりそうかを把握します。

- 目標設定:8月の試験で全科目合格を目指すのか、8月と11月の2回に分けて合格を目指すのかを決めます。自分の学力や学習に使える時間から、現実的な目標を立てることが重要です。

- 教材の選定:各科目の参考書と過去問題集を揃えます。高認対策に特化した分かりやすい参考書を選ぶのがポイントです。

- 基礎力養成期間(〜試験2ヶ月前)

- インプット中心の学習:各科目の参考書を読み込み、基本的な知識や公式を徹底的に頭に入れます。特に、苦手意識のある科目に多くの時間を割きましょう。

- 学習の習慣化:「毎日最低3時間」など、1日の学習時間を決め、それを生活リズムに組み込みます。朝型・夜型など、自分が最も集中できる時間帯を見つけることも大切です。

- 実践力養成期間(試験2ヶ月前〜試験本番)

- アウトプット中心の学習:過去問題を繰り返し解き、実践形式に慣れます。間違えた問題は、なぜ間違えたのかを徹底的に分析し、参考書に戻って復習します。

- 時間配分の練習:本番と同じ試験時間で過去問を解く練習をします。時間内に全ての問題に目を通し、解ける問題から確実に得点する戦略を身につけます。

- 体調管理:試験が近づくにつれて、生活リズムを整え、万全の体調で本番を迎えられるように調整します。

このフェーズの鍵は、高認の出題範囲とレベルに特化し、余計なことに手を出さないことです。 基礎を完璧に固めることに集中してください。

大学入学共通テストの対策を始める

【期間の目安:高認試験終了後〜共通テスト3ヶ月前(例:9月〜12月)】

高認の自己採点で合格の見通しが立ったら、結果発表を待たずに、すぐに大学入学共通テスト(旧センター試験)の対策に切り替えましょう。 ここでのんびりしてしまうと、あっという間に他の受験生との差が開いてしまいます。

- 情報収集と志望校決定(9月中)

- 共通テストの概要把握:科目、配点、出題形式など、共通テストの全体像を正確に理解します。高認とは全く異なる試験であることを認識しましょう。

- 志望校の仮決定:現時点での学力や興味関心から、目標とする大学・学部をいくつかリストアップします。必要な共通テストの科目や目標得点率を調べ、学習の方向性を定めます。

- 大学受験用の教材準備:共通テスト対策用の参考書や問題集を新たに揃えます。

- 主要科目の基礎固め(10月〜11月)

- 英語・数学・国語の徹底強化:多くの大学で配点が高い主要3教科の学習を優先します。高認で培った基礎知識を、大学受験レベルに引き上げる作業です。英単語や古文単語、数学の公式など、暗記すべき項目を再度徹底的にインプットします。

- インプットとアウトプットの両立:参考書で新たな知識を学びつつ、共通テスト形式の基本的な問題を解き始めます。

- 全科目の演習と苦手克服(12月〜)

- 理科・社会の学習本格化:主要3教科の基礎が固まってきたら、理科や社会といった他の科目の学習も本格化させます。暗記量が多い科目なので、計画的に進める必要があります。

- 共通テスト過去問・予想問題の活用:共通テストの過去問や、予備校が出版する予想問題集に取り組み、出題傾向と時間配分に慣れていきます。

このフェーズでは、高認レベルの「知っている」を、大学受験レベルの「使える」知識へと昇華させることが目標です。

志望大学の個別試験対策を行う

【期間の目安:共通テスト3ヶ月前〜入試本番(例:11月〜2月)】

共通テスト対策と並行して、あるいは共通テスト終了後、志望校の個別試験(二次試験)対策を本格化させます。国公立大学や多くの私立大学では、この個別試験の配点が大きい場合が多く、合否を分ける重要なポイントとなります。

- 過去問分析(11月〜)

- 「赤本」の徹底活用:志望校の過去問(赤本)を最低でも5〜10年分は入手し、繰り返し解きます。

- 出題傾向の把握:どのような形式(マーク式、記述式、論述式)で、どの分野が頻出なのかを徹底的に分析します。例えば、英語では長文読解が中心か、自由英作文が出題されるか、などを把握します。

- 目標点数の設定:合格最低点などのデータを参考に、各科目で何点取るべきかの目標を設定します。

- 記述・論述対策(12月〜)

- 「書く」練習の開始:個別試験では、自分の考えを文章で表現する記述・論述問題が多く出題されます。これは独学での対策が難しい分野です。

- 添削指導の活用:可能であれば、予備校や塾、オンラインの添削サービスなどを利用し、第三者に自分の答案を評価してもらう機会を作りましょう。客観的なフィードバックが、解答の質を向上させます。

- 最終調整(1月〜試験本番)

- 共通テスト対策との両立:1月中旬の共通テストまでは、共通テスト対策と個別試験対策をバランス良く進めます。

- 個別試験対策への完全シフト:共通テスト終了後は、自己採点の結果を踏まえて最終的な出願校を決定し、その大学の個別試験対策に全力を注ぎます。

- 本番さながらの演習:試験本番と同じ時間割で過去問を解くなど、より実践的な練習を積み重ね、万全の状態で本番に臨みます。

この一連のスケジュールはあくまで一例です。大切なのは、各フェーズの目標を明確にし、長期的な視点で自分の学習をマネジメントしていくことです。

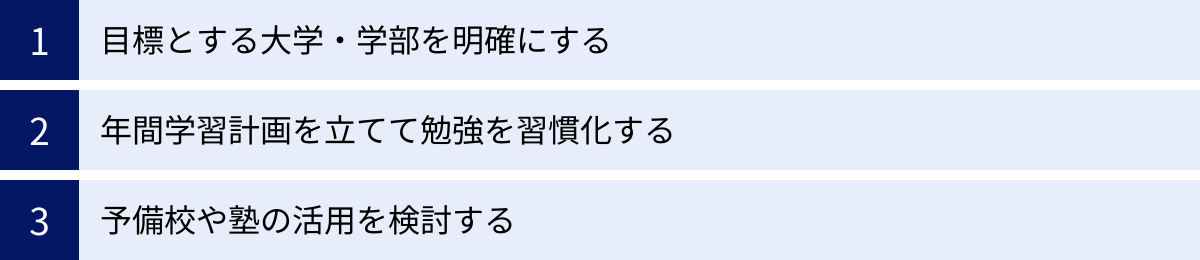

大学受験を成功させるためのポイント

高校中退から大学受験という険しい道を乗り越え、見事合格を勝ち取るためには、ただ闇雲に勉強時間を増やすだけでは不十分です。そこには、戦略的な思考と、自分を律する強い精神力が求められます。ここでは、受験勉強を効果的に進め、成功の確率を最大限に高めるための3つの重要なポイントを解説します。

目標とする大学・学部を明確にする

長期にわたる孤独な受験勉強を最後まで走り抜くための、最大のエネルギー源は「明確な目標」です。 「なぜ大学に行きたいのか」「その大学で何を学びたいのか」という問いに対する答えが、辛い時期のあなたを支える強力な羅針盤となります。

- モチベーションの源泉:漠然と「大学に行きたい」と考えているだけでは、少し壁にぶつかっただけですぐに意欲を失ってしまいます。「〇〇大学の経済学部で国際金融を学び、世界で活躍したい」「△△大学の文学部で日本近代文学を研究したい」といった具体的で魅力的な目標があれば、日々の勉強に意味が生まれ、困難を乗り越える力になります。

- 学習計画の具体化:目標が定まることで、やるべきことが明確になります。その大学の入試科目、配点、出題傾向、合格に必要な偏差値などを調べることで、どの科目にどれくらいの時間を割くべきか、という具体的な学習戦略を立てることができます。目標がなければ、計画も立てようがありません。

- 情報の取捨選択:受験に関する情報は世の中に溢れています。目標が定まっていれば、自分に必要な情報だけを効率的に収集し、不要な情報に惑わされることがなくなります。

では、どうすれば目標を明確にできるのでしょうか。

- 自己分析:まずは自分の興味・関心を探ることから始めましょう。「好きなこと」「得意なこと」「将来やってみたい仕事」「社会のどんな問題に関心があるか」などを紙に書き出してみます。

- 情報収集:自己分析で見えてきたキーワードを元に、関連する学部や学科を調べてみましょう。大学の公式サイトやパンフレットには、カリキュラムや研究室、卒業生の進路などが詳しく紹介されています。オンラインで参加できるオープンキャンパスや説明会も貴重な情報源です。

- 複数の選択肢を持つ:最初から一つの大学に絞る必要はありません。興味のある大学・学部をいくつかリストアップし、それぞれの特徴を比較検討する中で、徐々に第一志望を固めていくのが良いでしょう。偏差値だけでなく、校風、立地、学費、取得できる資格なども総合的に考慮することが大切です。

志望校のキャンパスの写真を机の前に貼る、大学の理念を読んでみるなど、目標を常に意識できるような工夫も、モチベーション維持に非常に有効です。

年間学習計画を立てて勉強を習慣化する

目標が決まったら、次はその頂上にたどり着くための登山計画、すなわち「年間学習計画」を立てます。特に自己管理が求められる高認からの受験生にとって、計画の有無が合否を分けると言っても過言ではありません。

計画を立てる際は、「長期」「中期」「短期」の3つの視点で落とし込んでいくのが効果的です。

- 長期計画(年間):入試本番から逆算して、1年間の大まかな流れを決めます。「夏までに高認合格」「秋までに共通テストの基礎固め」「冬から個別試験対策本格化」といった、前述の学習スケジュールのような大きなマイルストーンを設定します。

- 中期計画(月間):長期計画で設定したマイルストーンを達成するために、各月で何をすべきかを具体化します。「今月は数学ⅠAの参考書を1周する」「英単語を500個覚える」など、達成度を測れる具体的な目標を立てます。

- 短期計画(週間・日別):月間計画をさらに細分化し、1週間単位、1日単位のタスクリストを作成します。「今週は数学のこの章の問題集を終わらせる」「今日は英単語100個の復習と、長文読解を1題解く」といったレベルまで落とし込みます。

計画を立てる上で最も重要なのは「勉強の習慣化」です。 意志の力だけで毎日勉強を続けるのは困難です。そこで、「朝起きたらまず英単語を30分」「夕食後の2時間は数学」といったように、勉強を歯磨きや入浴と同じような生活の一部としてルーティン化してしまうことが鍵となります。

また、計画は一度立てたら終わりではありません。進捗状況に応じて、柔軟に見直すことが大切です。計画通りに進まなくても、自分を責める必要はありません。なぜ遅れたのかを分析し、より現実的な計画に修正していくことで、着実にゴールに近づくことができます。計画を立て、実行し、見直す(Plan-Do-Check-Action)というPDCAサイクルを回す意識を持ちましょう。

予備校や塾の活用を検討する

独学での挑戦は費用を抑えられるというメリットがありますが、多くの困難が伴います。もし、学習の進め方に不安を感じたり、一人での勉強に限界を感じたりした場合は、予備校や塾の力を借りることをためらうべきではありません。

予備校や塾を利用することには、以下のような大きなメリットがあります。

- 質の高い指導と情報:受験のプロである講師から、分かりやすい授業を受けられます。また、最新の入試情報や、独学では手に入りにくい大学ごとの詳細な分析データなども提供してくれます。

- 学習管理とペースメイク:カリキュラムに沿って学習を進めることで、自然と勉強のペースが作られます。定期的なテストや面談を通じて、学習の進捗を管理し、適切なアドバイスをもらえます。

- 質問できる環境:分からないことがあれば、すぐに講師に質問して解決できます。これは独学にはない最大の利点の一つです。

- 精神的な支えと仲間:同じ目標を持つ仲間と出会い、切磋琢磨することでモチベーションが高まります。進路に悩んだときに相談できるチューターやカウンセラーの存在も心強い支えとなります。

もちろん、費用がかかるというデメリットはありますが、それは「時間と合格の可能性を買う」という未来への投資と考えることもできます。特に、高認対策と大学受験対策の両方を効率的に進めたい場合や、難関大学を目指す場合には、予備校や塾の活用が非常に有効な戦略となります。

次のセクションで詳しく解説しますが、最近では高卒認定からの大学受験に特化したコースや、不登校・中退経験者へのサポートが手厚い塾も増えています。自分に合ったサービスを見つけることができれば、合格への道が大きく開けるでしょう。

独学は可能?予備校や塾は必要?

「独学で頑張るべきか、それとも予備校や塾に通うべきか」――これは、高校中退から大学受験を目指すすべての人が一度は直面する、大きな決断です。どちらの選択にも一長一短があり、正解は一つではありません。重要なのは、対策する試験の性質(高認か、大学受験か)と、自分自身の性格や学力、経済状況を客観的に見極め、最適な方法を選択することです。

| 比較項目 | 独学 | 予備校・塾の利用 |

|---|---|---|

| 費用 | ◎ 低い(教材費・受験料のみ) | △ 高い(授業料が数十万〜) |

| 学習ペース | ◎ 完全に自由 | △ カリキュラムに合わせる必要あり |

| モチベーション維持 | △ 強い意志が必要・孤独 | ○ 仲間や講師の存在が支えに |

| 質問・相談環境 | × 基本的にない | ◎ いつでも可能 |

| 情報収集 | △ 自力で行う必要あり | ◎ 最新情報が手に入る |

| 学習効率 | △ 手探りになりがち | ○ 最適化されたカリキュラム |

| 向いている人 | ・自己管理能力が高い ・基礎学力がある ・費用を抑えたい |

・勉強のやり方がわからない ・一人ではサボってしまう ・難関大を目指す |

高卒認定試験の対策

結論から言うと、高卒認定試験(高認)に関しては、独学での合格は十分に可能です。 その理由は、試験の性質にあります。

- 難易度が基礎レベル:高認で問われるのは、高校1〜2年生レベルの基本的な知識です。合格ラインも比較的低く設定されているため、市販の分かりやすい参考書と過去問題集を繰り返し学習すれば、合格に必要な学力は身につきます。

- 出題範囲が限定的:試験範囲が明確に定められており、大学受験のように広範な知識や応用力が求められることはありません。対策が立てやすいのが特徴です。

- 良質な教材が豊富:書店には、高認対策に特化した参考書や問題集が数多く並んでいます。これらの教材を有効活用すれば、独学でも効率的な学習が可能です。

独学が向いているのは、自分で計画を立ててコツコツ実行できる、自己管理能力の高い人です。 また、高校である程度の単位を修得しており、免除科目が多い人も、学習負担が少ないため独学で対応しやすいでしょう。

一方で、以下のような場合は、予備校や塾の高認対策コースを利用することを検討した方が良いかもしれません。

- 中学校の勉強からつまずいており、何から手をつけていいか分からない。

- 長期間勉強から離れており、学習習慣が全く身についていない。

- 一人だとどうしても怠けてしまう、モチベーションが続かない。

- 免除科目がほとんどなく、多くの科目を受験する必要がある。

高認対策コースは、比較的安価なものも多いため、「学習のペースメーカー」として短期間だけ利用するというのも賢い選択です。

大学受験の対策

高認とは対照的に、大学受験、特に難関大学を目指す場合、独学での挑戦は格段にハードルが上がります。 もちろん不可能ではありませんが、相応の覚悟と能力が求められます。

独学が難しくなる主な理由は以下の通りです。

- 求められる学力のレベル:共通テストや個別試験では、単なる知識の暗記だけでなく、深い理解に基づいた思考力、判断力、表現力が問われます。これらの能力は、独学だけで伸ばすのが難しい場合があります。

- 情報の格差:大学入試は情報戦です。各大学の出題傾向の変化、入試制度の変更、併願校の選定戦略など、個人で収集するには限界がある情報を、予備校は組織的に収集・分析しています。この情報格差が、合否に影響を及ぼすことも少なくありません。

- 記述・論述対策の困難さ:国公立大学の二次試験や私立大学の個別試験で課される記述・論述問題は、自己採点が困難です。客観的な視点からの添削指導を受けなければ、自分の解答のどこが良くてどこが悪いのかが分からず、得点力を伸ばすことができません。

- 競争環境の不在:大学受験は、全国のライバルとの競争です。独学では自分の相対的な学力レベルを把握しにくく、「井の中の蛙」になってしまう危険性があります。

基礎学力が非常に高く、自分で情報を集めて戦略を立てるのが得意で、かつ非常に強い意志を持つ人であれば、独学での合格も夢ではありません。しかし、多くの人にとっては、予備校や塾のサポートを受けた方が、合格の可能性は高まると言えるでしょう。

予備校・塾を利用するメリット

費用というデメリットを上回るだけのメリットが、予備校や塾にはあります。独学の項で挙げた課題の多くは、予備校・塾を利用することで解決できます。

- 学習の質の向上:受験のプロである講師陣による質の高い授業は、複雑な概念を分かりやすく解説してくれ、学習の効率を飛躍的に高めます。

- 最適化されたカリキュラム:長年のノウハウに基づいて作られたカリキュラムに沿って学習することで、入試本番から逆算して、いつまでに何をすべきかが明確になり、迷いなく勉強に集中できます。

- 精神的なサポート:定期的な面談で学習相談や進路相談ができるチューターやカウンセラーの存在は、孤独になりがちな受験生にとって大きな精神的支えとなります。

- 競争と協調の環境:模試で自分の立ち位置を確認したり、同じ目標を持つ仲間と励まし合ったりすることで、学習意欲が刺激されます。

最終的にどちらを選ぶかは、あなた次第です。まずは高認を独学で目指し、その過程で自分の適性を見極め、大学受験対策の段階で改めて予備校の利用を検討するというのも一つの方法です。自分の現状を冷静に分析し、後悔のない選択をしてください。

高校中退からの大学受験サポートに強い塾・予備校5選

高校中退からの大学受験は、特有の悩みや課題を伴うため、予備校や塾を選ぶ際にも、そうした状況に理解があり、適切なサポートを提供してくれる場所を選ぶことが重要です。ここでは、高卒認定試験のサポートから大学受験対策まで、高校中退者の支援に定評のある代表的な塾・予備校を5つ紹介します。それぞれの特徴を比較し、自分に合った場所を見つけるための参考にしてください。

※掲載されている情報は変更される可能性があるため、必ず各公式サイトで最新の情報をご確認ください。

| 予備校・塾名 | 特徴 | サポート体制 | 向いている人 |

|---|---|---|---|

| 武田塾 | 「授業をしない」自学自習の徹底管理。一冊の参考書を完璧にする。 | 毎週の個別指導、学習計画の作成、宿題と確認テストによる進捗管理。 | ・勉強のやり方から学びたい人 ・自己管理が苦手な人 |

| 四谷学院 | 「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」のダブル教育。 | クラス担任と55段階の講師によるダブルサポート。進路指導も手厚い。 | ・基礎から着実に学力を伸ばしたい人 ・苦手科目を集中的に克服したい人 |

| キズキ共育塾 | 不登校・中退・引きこもり経験者のための個別指導塾。 | 心理・福祉の専門知識を持つ講師陣。学習支援と精神的ケアを両立。 | ・勉強以外の悩みも相談したい人 ・長いブランクがある人 |

| 河合塾COSMO | 大手河合塾が運営する高認生・不登校生向けの専門コース。 | 少人数制のアットホームな環境。経験豊富なチューターによる個別フォロー。 | ・大手の情報力と個別サポートの両方を求める人 ・集団生活に不安があるが仲間は欲しい人 |

| 中央高等学院 | 高卒認定試験の専門校。大学入試コースも併設で一貫サポート。 | 高い高認合格率を誇るノウハウ。担任制によるきめ細かな進路指導。 | ・まず高認合格を確実に達成したい人 ・一つの場所で大学受験まで完結させたい人 |

① 武田塾

「授業をしない」という独自のキャッチフレーズで知られる武田塾は、高卒認定からの大学受験を目指す生徒にも強力なサポートを提供しています。

武田塾の最大の特徴は、生徒一人ひとりに合わせた市販の参考書によるカリキュラムを作成し、その自学自習を徹底的に管理する点にあります。毎週の「特訓」と呼ばれる個別指導の時間では、1週間の学習内容が完璧に身についているかをテストで確認し、できていなければ次の週も同じ範囲をやり直します。「わかる」だけでなく「できる」ようになるまで、先に進ませないという方針が、着実な学力向上につながります。

高校中退者にとっては、「何を、どのように、どのくらいのペースでやればいいか」を明確に示してくれるため、勉強のやり方そのものに悩んでいる場合に非常に有効です。高認対策から難関大学対策まで、一人ひとりのレベルと志望校に応じた最適なルートを提示してくれます。

参照:武田塾公式サイト

② 四谷学院

四谷学院は、「科目別能力別授業」と「55段階個別指導」という独自の「ダブル教育」システムで知られています。高卒認定試験を目指す生徒向けの「高卒認定試験コース」も設置されています。

「科目別能力別授業」では、英語は得意だから上級クラス、数学は苦手だから基礎クラス、というように、科目ごとに自分の学力に合ったレベルの集団授業を受けられます。これにより、無理なく、無駄なく学習を進めることが可能です。

さらに「55段階個別指導」では、中学レベルから東大レベルまでを細かくスモールステップに分けた課題を、マンツーマンで講師と対話しながらクリアしていきます。自分の弱点をピンポイントで潰し、基礎を完璧に固めることができるため、高認対策はもちろん、その先の大学受験の土台作りにも絶大な効果を発揮します。学習面でのつまずきを経験した生徒が、自信を取り戻しながらステップアップしていくのに最適な環境です。

参照:四谷学院公式サイト

③ キズキ共育塾

キズキ共育塾は、不登校や高校中退、引きこもり、発達障害など、様々な困難を経験した人たちの「学び直し」に特化した個別指導塾です。

最大の特徴は、単なる学習指導にとどまらない、生徒一人ひとりの心に寄り添う手厚いサポート体制にあります。講師の多くは心理学や福祉の専門知識を持っており、中には自らも不登校や中退の経験を持つ人もいます。そのため、生徒が抱える学習面以外の悩みや不安にも共感し、親身に相談に乗ってくれます。

授業は完全マンツーマンの個別指導形式で、高認対策、大学受験対策、あるいはもっと手前の小学校・中学校の範囲からの学び直しまで、生徒のペースに合わせて柔軟に対応します。長い学習ブランクがある人や、対人関係に不安を抱えている人でも、安心して一歩を踏み出すことができる場所です。

参照:キズキ共育塾公式サイト

④ 河合塾COSMO

大手予備校である河合塾が、高卒認定受験生や不登校・高校中退経験者のために運営しているのが「河合塾COSMO」です。

大手予備校ならではの豊富な受験情報や質の高い教材、充実した模試といったリソースを活用できる一方で、授業は少人数制で、アットホームな雰囲気の中で行われます。生徒一人ひとりに経験豊富なチューター(進路アドバイザー)がつき、学習計画の立案から日々の悩み相談まで、きめ細かくサポートしてくれます。

「集団生活は苦手だけれど、一人で勉強するのは寂しい」「大手の安心感と、個別性の高いサポートの両方が欲しい」という人に最適な環境です。高認対策から難関大学受験まで、幅広いニーズに対応しています。東京と名古屋に校舎があります。

参照:河合塾COSMO公式サイト

⑤ 中央高等学院

中央高等学院は、通信制高校サポート校としての側面を持ちながら、「高卒認定試験コース」に非常に力を入れている学校です。長年の指導ノウハウに定評があり、高い合格率を誇ります。

高認合格に向けて、生徒一人ひとりの学力や目標に合わせて個別カリキュラムを作成し、担任の先生が親身にサポートしてくれます。試験対策だけでなく、願書の取り寄せや書き方、提出までフォローしてくれる手厚さも魅力です。

高認合格後は、併設されている「大学入試コース」に進むことで、同じ環境、同じ先生のサポートを受けながら、スムーズに大学受験対策に移行できます。環境の変化が苦手な人や、まずは高認合格を確実に達成し、その勢いのまま大学受験に臨みたい人にとって、心強いパートナーとなるでしょう。

参照:中央高等学院公式サイト

高校中退からの大学受験に関するよくある質問

高校中退という経歴を経て大学受験を目指す際には、学力面だけでなく、様々な不安や疑問がつきまとうものです。ここでは、多くの人が抱えるであろう共通の質問に対して、具体的かつ明確に回答していきます。

高校中退の経歴は大学受験で不利になりますか?

この質問は、おそらく最も多くの人が気にする点でしょう。

結論から言うと、一般選抜(学力試験が中心の入試)においては、高校中退の経歴が合否に直接影響して不利になることは、まずありません。 大学側が評価するのは、あくまで入試本番の学力試験の点数です。出願資格(高認合格など)さえ満たしていれば、どのような経歴を辿ってきたかは問われません。あなたが試験で合格点を取れば、合格できます。

ただし、注意が必要なのは、学校推薦型選抜(旧推薦入試)や総合型選抜(旧AO入試)といった、学力試験以外の要素(調査書、面接、志望理由書など)が重視される入試方式の場合です。

これらの入試では、多くの場合、出身校が作成する「調査書」の提出が求められます。高校を中退している場合、この調査書を提出できないか、内容が不十分になる可能性があります。また、面接では中退した理由や、その後のブランク期間に何をしていたかを質問されることが予想されます。

しかし、これも必ずしも不利になるとは限りません。中退理由を正直に、かつ前向きに説明できれば、むしろ評価につながる可能性すらあります。 例えば、「当時の環境が自分に合わず、一度立ち止まって自分の将来を考え直す時間が必要でした。その結果、〇〇という学問への強い興味に気づき、主体的に学び直すために高卒認定を取得して、貴学を志望しました」というように、中退という経験を、主体的な学びへの転換点としてポジティブに語ることができれば、面接官に良い印象を与えることができます。

重要なのは、過去を隠すのではなく、その経験から何を学び、どう成長したかを自分の言葉で語れるように準備しておくことです。

高卒認定試験と高校卒業資格の違いは何ですか?

この二つは、似ているようで全く異なるものです。その違いを正しく理解しておくことは非常に重要です。

| 項目 | 高等学校卒業程度認定試験(高認) | 高等学校卒業資格(高卒) |

|---|---|---|

| 種類 | 資格 | 学歴 |

| 意味 | 「高校卒業者と同等以上の学力がある」ことを国が認定するもの。 | 全日制、定時制、通信制の高等学校の全課程を修了したことを証明するもの。 |

| 取得方法 | 年2回の試験に合格する。 | 高校に3年以上在籍し、必要な単位を修得して卒業する。 |

| できること | 大学・短大・専門学校の受験、一部の国家資格の受験。 | 上記に加え、「高卒以上」を応募条件とする就職が可能。 |

| 最終学歴 | 高認に合格しただけでは「中学校卒業」のまま。 | 「高等学校卒業」となる。 |

要するに、高認は「能力の証明書」であり、高卒は「経歴の証明書」です。大学受験の“入場券”としては、高認で十分役割を果たします。しかし、就職市場においては、「高卒」という学歴が求められる場面が依然として存在します。

この違いを理解した上で、自分の最終目標が大学進学なのであれば、高認ルートは非常に有効な選択肢です。大学を卒業すれば、最終学歴は「大卒」になるのですから。

大学受験をしない場合の進路には何がありますか?

高認を取得した後の道は、大学進学だけではありません。高認は、様々なキャリアパスを開くための鍵となります。

就職する

高認合格を武器に、就職活動を行う道です。ただし前述の通り、学歴上は「中卒」扱いになることが多いため、「学歴不問」の求人を中心に探すことになります。その際、単に「高認に合格しました」とアピールするだけでなく、「目標達成のために計画を立てて努力できる」「主体的に学ぶ姿勢がある」といった、高認合格という経験から得られた人間的な成長をアピールすることが重要です。また、アルバイト経験や、別途取得した資格などを組み合わせることで、就職の可能性は広がります。

資格を取得する

高認に合格すると、高校卒業者と同等と見なされ、受験資格が得られる国家資格が数多くあります。例えば、保育士、調理師、製菓衛生師、都道府県によっては准看護師なども、高認合格を条件に養成校への入学や試験の受験が可能になります。特定の専門職に就きたいという明確な目標がある場合、大学を経由せずに直接その道に進むための最短ルートとなり得ます。

専門学校に進学する

高認合格者は、もちろん専門学校への入学資格も得られます。大学が学術的な探求の場であるのに対し、専門学校は特定の職業に直結する実践的な知識やスキルを短期間で集中的に学ぶ場です。IT、デザイン、医療事務、美容、声優など、多種多様な分野があります。自分の「好き」や「得意」を仕事にしたいと考えるなら、専門学校への進学は非常に有力な選択肢です。

大学進学後の生活が不安です

無事に大学に合格しても、新たな不安が生まれることがあります。特に高校中退を経験した人は、「周りの同級生は年下ばかりではないか」「友人関係をうまく築けるだろうか」「大学の授業についていけるだろうか」といった不安を感じやすいかもしれません。

しかし、心配しすぎる必要はありません。

- 年齢の多様性:大学は、現役高校生だけでなく、浪人生、社会人経験者、留学生など、非常に多様な年齢や背景を持つ人々が集まる場所です。あなたが少し年上であっても、それを気にする人はほとんどいません。むしろ、あなたのユニークな経験が、興味を持たれるきっかけになることさえあります。

- 友人関係:友人は、クラスだけでなく、サークル活動やアルバイト、ゼミなど、様々な場所で作る機会があります。共通の興味を持つ人と出会えれば、年齢に関係なく自然と親しくなれるはずです。

- 学習サポート:もし授業についていけるか不安な場合は、多くの大学に設置されている「学習支援センター」や「ライティングセンター」といったサポート機関を活用しましょう。レポートの書き方や履修相談など、専門のスタッフが親身に相談に乗ってくれます。

高校中退という経験は、あなたを他の学生よりも少し大人にし、物事を深く考える力を与えてくれたはずです。その経験を強みと捉え、自信を持って大学生活に臨んでください。

まとめ

この記事では、高校中退からの大学受験というテーマについて、その可能性、具体的な方法、学習計画、成功のポイント、そして多くの人が抱える疑問まで、多角的に掘り下げてきました。

最後に、本記事の要点を改めて確認しましょう。

- 結論として、高校中退からでも大学受験は十分に可能です。 そのための鍵となるのが、「大学入学資格」を取得することです。

- 大学入学資格を得る主な方法には、①高卒認定試験(高認)の合格、②別の高校への編入・再入学、③大学入学資格付与指定校の卒業の3つがありますが、時間的・費用的なメリットから、高認が最も一般的なルートです。

- 高卒認定試験は、高校の基礎学力を問う試験であり、科目合格制や単位による科目免除制度があるため、計画的に学習すれば独学でも合格が狙えます。

- 高認ルートのメリットは、「最短で受験資格を得られる」「費用を抑えられる」「自分のペースで学習に集中できる」など、数多く存在します。

- 一方で、「最終学歴は中卒のまま」「孤独になりやすい」「高認合格がゴールではない」といった重要な注意点も理解しておく必要があります。

- 大学合格を勝ち取るためには、「明確な目標設定」「具体的な学習計画と習慣化」「必要に応じた予備校・塾の活用」が成功の鍵となります。

高校中退という経験は、決してあなたの人生の終わりではありません。むしろ、それは一度立ち止まり、自分自身の将来と真剣に向き合うための貴重な機会であったと捉えることもできます。周囲とは違う道を歩むことには、確かに不安や困難が伴います。しかし、その道を自らの意志で選び、努力によって乗り越えた経験は、あなたを人間として大きく成長させ、誰にも真似できない強みとなるはずです。

最も大切なのは、過去に囚われるのではなく、未来に目を向けて、今日から具体的な一歩を踏み出すことです。 まずは高認の過去問を眺めてみる、興味のある大学のウェブサイトを覗いてみる、そんな小さな行動が、あなたの未来を大きく変えるきっかけになります。

この記事が、あなたの新たな挑戦への背中を押し、未来への道を照らす一助となれば幸いです。あなたの挑戦を心から応援しています。