大学受験は、人生の大きな岐路の一つです。しかし、いざ受験生になると「入試方式が複雑でよくわからない」「自分はどの方法で受験するのが有利なんだろう?」と悩む方も少なくありません。かつての「一般入試で一発勝負」というイメージは変わり、現代の大学入試は驚くほど多様化しています。学力だけでなく、高校時代の活動や個性、意欲なども評価の対象となり、自分に合った方式を選ぶことが合格への鍵を握っています。

この記事では、複雑に見える大学の入試方式を体系的に整理し、それぞれの特徴や対策、選び方までを網羅的に解説します。一般選抜、学校推薦型選抜、総合型選抜という3つの主要な方式を軸に、それぞれの詳細な内容、メリット・デメリット、そしてどのような受験生に向いているのかを明らかにしていきます。

さらに、2025年度から始まる新課程入試の変更点についても詳しく触れ、これからの大学受験に備えるための最新情報を提供します。この記事を読めば、数ある選択肢の中から自分自身の強みを最大限に活かせる受験戦略を立てるための、確かな知識と視点を得られるでしょう。

目次

大学受験の入試方式は大きく分けて3種類

現在の大学入試は、受験生の多様な能力や資質を多角的に評価するため、大きく分けて3つの方式を柱として実施されています。それが「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」です。かつては学力試験の結果が合否を左右する一般選抜が中心でしたが、近年では高校での学習成果や活動実績、個人の意欲や適性を評価する選抜方法の重要性が増しています。

まずは、これら3つの入試方式がそれぞれどのような特徴を持つのか、その全体像を把握することから始めましょう。自分の学力、高校生活での取り組み、そして将来の目標などを踏まえ、どの方式が自分にとって最適なルートとなり得るのかを考える第一歩となります。

| 入試方式 | 概要 | 主な評価ポイント | 主な対象者 |

|---|---|---|---|

| 一般選抜 | 学力試験を重視する、最も受験者数が多い選抜方式。大学入学共通テストや大学独自の試験で合否が決まる。 | 学力(基礎知識、思考力、応用力) | 学力に自信があり、試験勉強に集中して取り組める受験生。 |

| 学校推薦型選抜 | 出身高等学校長の推薦に基づき出願する選抜方式。高校での成績や活動実績が重視される。 | 高校での学業成績(評定平均)、学習態度、課外活動実績、人物像 | 高校で真面目に授業に取り組み、高い成績を維持してきた受験生。 |

| 総合型選抜 | 大学が求める学生像(アドミッション・ポリシー)とのマッチングを重視する選抜方式。対話や書類審査を通して、受験生の意欲や個性を評価する。 | 学習意欲、個性、活動実績、大学・学部への適性、将来性 | 特定の分野に強い関心や探究心があり、課外活動などに積極的に取り組んできた受験生。 |

一般選抜

一般選抜は、大学受験において最も伝統的かつ、受験者数が最も多い入試方式です。その最大の特徴は、主に学力試験の結果に基づいて合否が判定される点にあります。国公立大学では「大学入学共通テスト」と各大学が実施する「2次試験(個別学力検査)」の合計点で評価されるのが一般的です。一方、私立大学では、大学独自の試験や大学入学共通テストの成績を利用する方式など、多様な選抜方法が用意されています。

この方式は、ペーパーテストの得点という客観的な指標で評価されるため、公平性が高いとされています。高校時代の成績(評定平均)や課外活動の実績が直接的に合否に影響することは少なく、試験当日の学力で逆転合格を狙えるのが大きな魅力です。コツコツと勉強を積み重ね、学力に自信のある受験生にとっては、最も実力を発揮しやすい方式と言えるでしょう。一方で、多くの受験生がこの方式を利用するため、競争が激しくなりやすいという側面もあります。

学校推薦型選抜

学校推薦型選抜は、その名の通り、出身高等学校長の推薦を受けて出願する入試方式です。この選抜の根幹にあるのは、受験生の高校3年間の学習成果や生活態度を評価するという考え方です。そのため、合否判定において「調査書」の内容、特に「評定平均」が極めて重要な要素となります。評定平均とは、高校1年生から3年生の1学期(または前期)までの成績を数値化したもので、日々の授業に真面目に取り組み、定期テストで安定した成績を収めてきた生徒が高く評価されます。

選考は、書類審査(調査書、志望理由書など)に加えて、小論文や面接、基礎的な学力テストなどが課されることが一般的です。学力試験だけでなく、人物面や学習意欲も評価の対象となります。この方式は、年内に合否が判明することが多く、早期に進路を決定できるというメリットがあります。主に「指定校制」と「公募制」の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

総合型選抜

総合型選抜は、2020年度まで「AO入試(アドミッションズ・オフィス入試)」と呼ばれていた方式です。この選抜の最大の特徴は、大学側が掲げる「求める学生像(アドミッション・ポリシー)」と、受験生自身の資質や能力、学習意欲がどれだけ合致しているか(マッチング)を重視する点にあります。学力試験だけでは測れない、受験生の個性、探究心、リーダーシップ、特定の分野への強い関心などを多角的に評価します。

選考プロセスは大学によって多岐にわたりますが、志望理由書や活動報告書といった書類審査から始まり、丁寧な面接、プレゼンテーション、グループディスカッション、レポート作成、模擬授業への参加など、対話や課題遂行能力を評価するものが中心です。高校時代の探究活動の成果や、部活動、ボランティア活動、資格取得といった主体的な学びや経験が大きなアピールポイントになります。自分のやりたいことが明確で、それを大学でどう実現したいかを熱意をもって語れる受験生にとって、非常に魅力的な選択肢となるでしょう。

これら3つの方式は、それぞれ評価の軸が異なります。一般選抜が「学力」を主軸とするならば、学校推薦型選抜は「高校での継続的な努力」、総合型選抜は「個性と意欲」を主軸としています。自分の強みはどこにあるのか、どの評価軸でなら勝負できるのかを見極めることが、これからの受験戦略を立てる上で不可欠です。

一般選抜とは

一般選抜は、大学入試の王道ともいえる方式で、学力試験の成績を基に合否が判定されます。多くの受験生が挑戦するため競争は激しいですが、試験対策に集中し、実力を着実に伸ばすことで合格を掴み取ることができます。ここでは、国公立大学と私立大学に分けて、一般選抜の具体的な仕組みや特徴を詳しく解説します。

国公立大学の一般選抜

国公立大学の一般選抜は、原則として「大学入学共通テスト」と、各大学が独自に実施する「2次試験(個別学力検査)」の2段階で選抜が行われます。この2つの試験の合計点で最終的な合否が決まるのが大きな特徴です。

大学入学共通テスト

大学入学共通テスト(以下、共通テスト)は、独立行政法人大学入試センターによって、毎年1月中旬の土日に全国一斉に実施されるマークシート方式の試験です。このテストの目的は、高等学校段階における基礎的な学習の達成度を判定することにあります。国公立大学を志望する受験生は、原則としてこの共通テストを受験することが必須となります。

【共通テストの役割】

- 第1段階選抜(足切り): 多くの受験生が出願する難関大学や医学部などでは、2次試験に進める受験者数を絞り込むために、共通テストの成績で「第1段階選抜(通称:足切り)」が行われることがあります。大学が設定した基準点や予告倍率を超えないと、2次試験を受験する資格すら得られません。

- 2次試験との総合評価: ほとんどの国公立大学では、共通テストの得点と2次試験の得点を、大学・学部が定めた配点比率で合算し、その総合点で合否を判定します。共通テストと2次試験の配点比率は大学によって大きく異なり、共通テスト重視の大学もあれば、2次試験重視の大学もあります。志望校の配点比率を事前に確認し、どちらに重点を置いて対策すべきかを見極めることが、合格戦略の鍵となります。

共通テストは、幅広い範囲から基礎的な知識を問う問題が中心ですが、近年は単なる暗記では解けない、思考力や判断力、資料の読解力を要する問題が増加傾向にあります。そのため、教科書の内容を深く理解し、様々な形式の問題に対応できる応用力を養うことが重要です。

2次試験(個別学力検査)

2次試験は、共通テストの後、2月下旬から3月中旬にかけて各大学が独自に実施する試験です。共通テストが広範な基礎学力を測るのに対し、2次試験では、その大学・学部での学びに必要とされる、より専門的で深い学力や思考力、表現力が問われます。

【2次試験の特徴】

- 試験形式: 記述式・論述式の問題が中心で、単純な知識だけでなく、自分の考えを論理的に説明する能力が求められます。数学では詳細な計算過程や証明、国語や英語では長文の要約や和訳・英訳、理科や社会では現象や歴史的背景を説明させる問題などが出題されます。

- 大学ごとの個性: 試験問題には各大学の研究分野や教育方針が色濃く反映されます。例えば、歴史研究が盛んな大学では詳細な歴史的知識を問う論述問題が、国際関係に強い大学では時事的なテーマに関する英語長文が出題されるなど、大学ごとの「カラー」があります。そのため、志望校の過去問題を徹底的に分析し、出題傾向を掴むことが不可欠です。

- 分離分割方式: 多くの国公立大学では、「分離分割方式」という日程で試験を実施します。これは、募集人員を「前期日程」(2月25日〜)と「後期日程」(3月12日〜)に分けて選抜する方式です(一部の公立大学では「中期日程」も実施)。受験生は前期・中期・後期のそれぞれで1校ずつ、最大3つの国公立大学に出願できます。しかし、前期日程で合格し入学手続きをすると、中期・後期日程を受験していても合格者とはなれません。そのため、事実上、第一志望の大学は前期日程で受験するのが一般的です。後期日程は募集人数が少なく、前期日程からの再挑戦組も加わるため、非常に高い競争率になる傾向があります。

私立大学の一般選抜

私立大学の一般選抜は、国公立大学以上に多様で複雑な方式が用意されています。これにより、受験生は自分の得意科目や学力レベル、受験スケジュールに合わせて柔軟に出願戦略を立てることができます。

大学独自の試験方式

各私立大学が独自に作成した問題で選抜を行う、最もオーソドックスな方式です。一般的に「個別学部日程」「全学部日程」「T日程(統一日程)」など、大学によって様々な呼称があります。

- 個別学部日程: 学部ごとに異なる日程・試験問題で実施されます。その学部の専門分野に関連した問題が出題されやすいため、志望学部が明確な受験生に向いています。

- 全学部日程: 全ての学部が同じ日に、同じ試験問題で選抜を行います。一度の試験で複数の学部・学科に併願出願できるのが大きなメリットです。問題は、どの学部の受験生にも対応できるよう、比較的標準的な難易度・内容になる傾向があります。

- 試験科目: 文系学部では「英語・国語・地歴公民または数学から1科目」の3教科型、理系学部では「英語・数学・理科」の3教科型が基本です。しかし、近年では得意科目を活かせる2教科型や、逆に幅広い知識を問う4教科型など、大学・学部によって様々な科目数が設定されています。

大学入学共通テスト利用方式

これは、大学が独自に実施する学力試験を課さず、共通テストの成績のみで合否を判定する方式です。受験生にとっては、以下のようなメリット・デメリットがあります。

- メリット:

- 移動・受験の負担軽減: 共通テストを受験しさえすれば、全国の大学に出願できるため、遠方の大学を受験する際の移動費や宿泊費、受験時間を節約できます。

- 併願のしやすさ: 複数の大学・学部にまとめて出願できるため、合格のチャンスを広げやすいです。

- デメリット:

- 高得点での争い: 手軽に出願できる分、国公立大学志望者や上位私立大学志望者が「滑り止め」として出願することが多く、合格ラインが非常に高くなる傾向があります。共通テストでかなりの高得点を取らないと合格は難しいとされています。

- 募集人数の少なさ: 共通テスト利用方式の募集定員は、大学独自の試験方式に比べて少なく設定されていることがほとんどです。

この方式は、共通テストで自己ベストと言える高得点を獲得できた受験生にとって、非常に有利な選択肢となります。

共通テストと大学独自試験の併用方式

この方式は、共通テストの特定科目の成績と、大学が独自に実施する試験の成績を組み合わせて合否を判定します。例えば、「共通テストの英語と国語の成績」+「大学独自の日本史の試験」といった形で評価されます。

この方式のメリットは、自分の得意科目を最大限に活かせる点にあります。共通テストで高得点を取れた科目を活かしつつ、大学独自の試験では自分の得意な科目に絞って対策することができます。逆に、苦手科目を大学独自の試験で避け、共通テストの結果でカバーするといった戦略も可能です。出願を検討する際は、どの科目が共通テストの成績で評価され、どの科目が大学独自の試験で評価されるのか、その配点比率はどうなっているのかを、入試要項で正確に把握することが極めて重要です。

学校推薦型選抜とは

学校推薦型選抜は、学力試験一辺倒ではない評価軸を持つ入試方式です。この選抜の核心は、「高校での学習への真摯な取り組み」と「学校生活における優れた実績」にあります。出身高等学校長からの推薦書が必要となり、受験生の高校3年間の努力が直接的に評価されるのが最大の特徴です。

この方式は、主に「指定校制(指定校推薦)」と「公募制(公募推薦)」の2つに大別されます。どちらも高校での成績、特に評定平均が合否を大きく左右しますが、その仕組みや対象者は異なります。ここでは、それぞれの特徴、メリット、そして注意すべき点を詳しく見ていきましょう。

指定校制(指定校推薦)

指定校制は、大学が特定の高等学校に対して推薦枠を与え、その高校内で選抜された生徒が出願できるという、非常にクローズドな推薦入試です。大学側は、過去の入学者実績などから信頼できる高校を「指定校」として選び、その高校の生徒の質を信頼して推薦枠を提供します。

【指定校制の仕組みと流れ】

- 大学から高校へ推薦枠の通知: 通常、高校3年生の夏休み前後に、大学から各高校へ「〇〇学部に〇名」といった形で推薦枠が通知されます。この情報は一般には公開されず、校内でのみ共有されます。

- 校内選考: 指定校推薦での出願を希望する生徒は、校内選考に申し込みます。大学が提示する出願基準(評定平均の最低ラインなど)を満たしていることが前提です。希望者が推薦枠を上回る場合は、高校1年生からの評定平均を筆頭に、部活動や生徒会活動、欠席日数といった生活態度なども含めて総合的に審査され、推薦される生徒が決定されます。この校内選考が、指定校推薦における事実上の最大の関門となります。

- 出願・選考: 校内選考を通過した生徒は、大学へ出願します。選考内容は、面接や簡単な小論文などが課されることが多いですが、これは形式的な確認の意味合いが強い場合がほとんどです。

- 合格発表: よほどのことがない限り不合格になることはなく、合格率は非常に高いとされています。

【メリット】

- 高い合格率: 校内選考を通過すれば、ほぼ確実に合格できるという安心感は、最大のメリットです。

- 早期の進路決定: 一般選抜に先駆けて秋頃には合否が判明するため、残りの高校生活を落ち着いて過ごしたり、入学前の準備に時間を充てたりできます。

【注意点】

- 専願が絶対条件: 指定校推薦は、大学と高校の信頼関係に基づいています。そのため、合格したら必ずその大学に入学する「専願」が絶対のルールです。合格後の辞退は原則として認められず、辞退した場合は母校と大学の関係が悪化し、翌年度以降、後輩たちの推薦枠が失われるという重大な事態につながりかねません。軽い気持ちで出願することは絶対に許されません。

- 校内選考の厳しさ: 人気の大学・学部の推薦枠には希望者が殺到し、校内選考は熾烈な競争となります。評定平均が0.1違うだけで明暗が分かれることも珍しくなく、高校入学当初から計画的に好成績を維持し続ける必要があります。

- 希望する大学・学部の枠があるとは限らない: 自分の行きたい大学・学部が、自分の高校の指定校になっているとは限りません。また、年によって推薦枠が変更されたり、なくなったりすることもあります。

公募制(公募推薦)

公募制は、大学が定めた出願条件(評定平均の基準、取得資格など)を満たし、高等学校長の推薦があれば、全国どの高校からでも応募できる推薦入試です。指定校制のように高校が限定されていないため、より多くの受験生にチャンスが開かれています。

公募制は、さらに「公募制一般推薦」と「公募制特別推薦」に分けられることがあります。

- 公募制一般推薦: 主に学業成績を評価の軸とします。大学が設定する評定平均の基準を満たしていることが出願の基本条件となります。

- 公募制特別推薦: 学業成績に加え、スポーツ活動や文化・芸術活動での顕著な実績(全国大会出場など)、あるいは特定の資格(英検準1級以上など)を持つ受験生を対象とします。

【選考内容】

指定校制と異なり、公募制は出願すれば誰でも合格できるわけではなく、受験生同士の競争となります。選考方法は大学によって様々ですが、一般的には以下の要素を組み合わせて総合的に評価されます。

- 書類審査: 調査書(特に評定平均)、志望理由書、活動報告書など。

- 小論文・作文: 特定のテーマに対する思考力、構成力、表現力などを評価します。

- 面接: 個人面接やグループ面接で、志望動機、学習意欲、人柄、コミュニケーション能力などを見られます。

- 基礎学力テスト: 英語や国語、数学などの基礎的な学力を測る簡単な筆記試験が課されることがあります。

- プレゼンテーションや実技試験: 学部・学科の特性に応じて、特定の課題について発表させたり、実技能力を評価したりします。

【メリット】

- 挑戦の機会が広い: 自分の高校が指定校でなくても、条件さえ満たせば様々な大学に挑戦できます。

- 併願が可能な場合も: 特に私立大学の公募制では、他大学との併願を認めているケースが多くあります。これにより、一般選抜の前に合格を確保しつつ、さらに上位の大学を目指すといった戦略が可能になります。ただし、国公立大学の公募制は専願が基本です。

- 学力以外の強みを活かせる: 高校での地道な努力や、部活動・課外活動で得た経験を評価してもらえるため、学力試験だけでは測れない自分の強みを発揮できます。

【注意点】

- 評定平均の重要性: 出願条件として評定平均の基準が設けられているだけでなく、合否判定においても重要な評価項目となります。日々の学習をおろそかにしてきた場合、出願すらできない可能性があります。

- 対策の多様性: 小論文や面接など、一般選抜とは異なる対策が必要になります。特に志望理由書は、なぜその大学で学びたいのかを深く掘り下げて記述する必要があり、十分な準備時間が求められます。

- 不合格の可能性: 公募制はあくまで選抜試験であり、不合格になる可能性も十分にあります。万が一に備えて、一般選抜の勉強も並行して進めておくことが非常に重要です。

総合型選抜(旧AO入試)とは

総合型選抜は、従来の学力試験中心の入試とは一線を画し、受験生の内面に深く切り込む選抜方式です。この選抜の核心は、大学が公式に発表している「アドミッション・ポリシー(入学者受け入れの方針)」にあります。アドミッション・ポリシーとは、大学・学部が「どのような学生に入学してほしいか」を具体的に示したものであり、総合型選抜は、まさにこの方針に合致する人材を発掘することを目的としています。

単に学力が高いだけでなく、その大学で学ぶことへの強い意欲、明確な目的意識、そして将来性(ポテンシャル)を持った学生を、時間をかけた丁寧なプロセスで選抜するのが特徴です。ここでは、総合型選抜で評価されるポイントと、具体的な選考内容について詳しく解説します。

総合型選抜で評価されるポイント

総合型選抜の評価は、一つのテストの点数で決まるものではなく、多面的な観点から総合的に行われます。大学側が特に重視するのは、以下の4つのポイントです。

- 学習意欲と目的意識の明確さ

「なぜ他の大学ではなく、この大学でなければならないのか」「なぜこの学部で、この学問を学びたいのか」という問いに対して、自分自身の言葉で、具体的かつ情熱的に語れることが何よりも重要です。表面的な憧れや漠然とした理由ではなく、過去の経験(探究学習、読書、ボランティア活動など)と結びつけて、その大学・学部への志望動機を論理的に説明できる能力が求められます。大学の教育内容や研究実績、教授陣について深くリサーチし、自分の学びたいこととどう繋がるのかを明確にすることが不可欠です。 - 個性や特技、突出した能力

総合型選抜は、「みんなと同じようにできる」ことよりも、「自分にしかできない」ことや「誰にも負けないくらい好き」なことが高く評価される場です。例えば、以下のようなものが挙げられます。- 探究能力: 高校時代に特定のテーマについて主体的に研究し、論文や発表を行った経験。

- リーダーシップ: 生徒会や部活動のキャプテンとして、チームをまとめ、目標達成に導いた経験。

- 創造性: 独創的な作品(絵画、音楽、小説など)を制作した経験。

- 社会貢献活動: ボランティア活動に継続的に取り組み、社会問題への意識を高めた経験。

- 特定のスキル: 高度なプログラミング技術、高い語学力(海外経験や資格)、専門的な資格など。

これらの活動を通じて、どのような困難に直面し、どう乗り越え、何を学んだのかを自分の言葉で語れることが評価につながります。

- 高校での主体的な活動実績

ペーパーテストの点数には表れない、高校3年間の活動全体が評価の対象となります。これは単に「何をやったか」という事実の羅列ではなく、「その活動にどう取り組み、何を得たか」というプロセスと学びが重視されます。- 学業: 評定平均はもちろんのこと、特定の科目に対する深い興味や、探究学習への積極的な参加。

- 課外活動: 部活動、生徒会、委員会活動、学校行事での役割など。

- 校外活動: ボランティア、地域活動、インターンシップ、各種コンテストへの参加、資格取得など。

これらの活動報告書を作成する際には、具体的なエピソードを交えながら、自分の成長や変化をアピールすることが重要です。

- 将来性とポテンシャル

大学側は、入学時点での完成度だけでなく、「この学生は、本学での4年間の学びを通して、どれだけ大きく成長してくれるだろうか」という将来性を見ています。入学後の学習計画が具体的であるか、大学の環境を活かして何を成し遂げたいか、そして卒業後に社会でどのように貢献したいか、といったビジョンを明確に持っていることが評価されます。現状の能力だけでなく、未来への伸びしろを感じさせることが、合格を引き寄せる鍵となります。

総合型選抜の主な選考内容

総合型選抜の選考プロセスは、エントリーから最終合格まで数ヶ月に及ぶこともあり、非常に多様です。大学・学部によって異なりますが、主に以下のような選考が段階的に行われます。

- 書類審査

全ての選考の土台となる最初の関門です。提出書類は多岐にわたります。- 志望理由書(エントリーシート): 総合型選抜において最も重要視される書類。自己分析と大学研究の成果を凝縮し、自分の魅力と熱意を伝えるための最大の武器です。

- 調査書: 高校での成績や出欠状況が記載されたもので、学習への基本的な姿勢が評価されます。

- 活動報告書: これまでの活動実績を証明する資料と共に提出します。コンテストの受賞歴、資格証明書、研究レポートなどがこれにあたります。

- 課題レポート・小論文: 事前に与えられたテーマについて、自分の意見や分析を論述します。

- 一次選考(書類審査通過後)

- 面接: ほぼ全ての大学で実施されます。提出書類の内容に基づき、志望動機、自己PR、学習計画、将来の夢などを深く掘り下げられます。個人面接が基本ですが、受験生の対応力や協調性を見るために、複数の面接官対受験生一人、あるいはグループ面接(複数の受験生が同時に面接を受ける)の形式がとられることもあります。

- 小論文: 一次選考の段階で、その場でテーマを与えられて記述させる形式の試験が行われることもあります。

- 二次選考・最終選考

大学によっては、さらに以下のような実践的な選考が課されます。- プレゼンテーション: 特定のテーマについて調査・分析し、面接官の前で発表します。資料作成能力、論理的思考力、表現力が問われます。

- グループディスカッション: 複数の受験生がチームとなり、与えられたテーマについて討議し、結論を導き出します。ここでは、リーダーシップ、協調性、傾聴力、論理的な発言力など、コミュニケーション能力全般が評価されます。

- 模擬授業・セミナーへの参加: 大学の教員が行う模擬授業に参加し、その後のレポート提出やディスカッションへの参加態度が評価されます。大学での学びに適応できるかどうかの「お試し」のような意味合いがあります。

- 学力試験: 近年、総合型選抜でも基礎学力を担保するために、簡単な筆記試験や共通テストの受験を義務付ける大学が増加傾向にあります。

総合型選抜は、「自分」という商品を大学に売り込む営業活動に例えられます。自分の強みは何かを徹底的に分析し、それを証明する実績を集め、相手(大学)が求めるものを理解した上で、効果的なプレゼンテーションを行う。この一連のプロセスを乗り越えるには、早期からの計画的な準備が不可欠です。

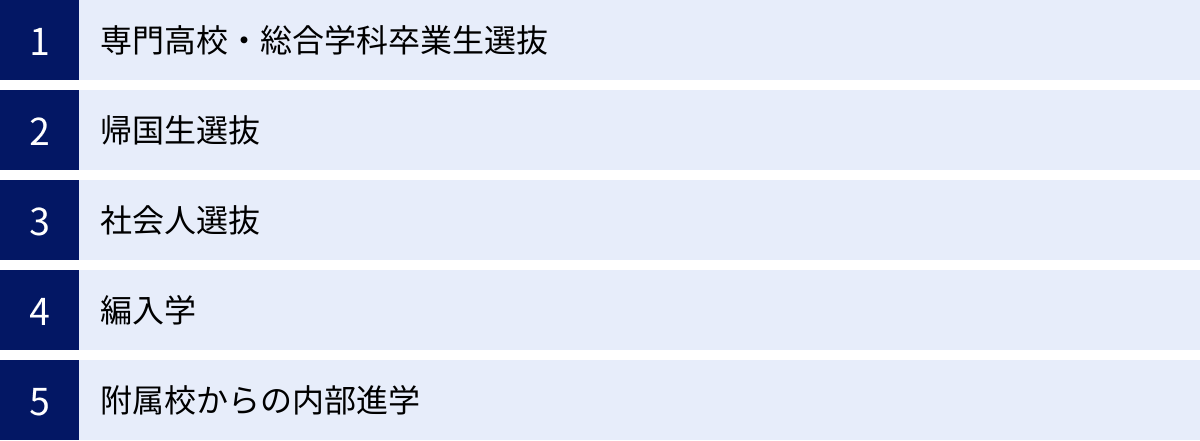

その他の入試方式

大学入試は、これまで紹介してきた「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」の3つの大きな柱だけではありません。多様な背景を持つ人々が大学で学ぶ機会を得られるよう、特別な事情や経歴を持つ受験生を対象とした、様々な入試方式が設けられています。

これらの方式は、募集人数が少なかったり、対象者が限定されていたりしますが、条件に合致する受験生にとっては、自分の持つユニークな経験やスキルを最大限に活かせる貴重なチャンスとなり得ます。ここでは、代表的な「その他の入試方式」について、その概要と特徴を解説します。

専門高校・総合学科卒業生選抜

この選抜は、専門高校(工業、商業、農業、水産、家庭、看護、福祉など)や、高等学校の総合学科を卒業(または卒業見込み)の生徒を対象とした入試方式です。多くの場合、学校推薦型選抜の一種として実施されます。

- 目的と特徴: この選抜の目的は、高校時代に培った専門的な知識や技術、資格などを大学での学びに繋げ、さらに発展させる意欲のある学生を受け入れることにあります。そのため、選考では普通科の生徒とは異なる評価軸が用いられます。例えば、工業高校で学んだ生徒が工学部を、商業高校で学んだ生徒が経済学部や商学部を受験する際に有利になるように設計されています。

- 選考内容: 一般的な学力試験よりも、専門科目に関する知識を問う口頭試問や実技試験、取得資格(日商簿記、情報処理技術者試験など)の評価が重視される傾向にあります。また、面接では、高校での学びが大学での研究にどう活かせるか、将来のキャリアプランなどを具体的に問われます。出願には、高校での評定平均の基準が設けられていることがほとんどです。

- メリット: 普通科の生徒と同じ土俵で競う一般選抜に比べ、専門分野での強みを直接アピールできるため、合格の可能性を高めることができます。高校での学びを深めたいという明確な目的を持つ生徒にとって、非常に適した入試方式です。

帰国生選抜

帰国生選抜は、海外の教育制度の下で教育を受けた生徒(帰国生)を対象とした特別な入試方式です。海外赴任に帯同した子女などが主な対象となります。

- 出願資格: 大学によって細かく定められていますが、一般的には「海外の高校に継続して2年以上在籍し、卒業(または卒業見込み)であること」などが条件となります。保護者の海外在留期間なども条件に含まれる場合があります。

- 選考内容: 帰国生の持つ高い語学力や、異文化理解能力、国際感覚を評価することに主眼が置かれています。選考は、書類審査(海外での成績証明書、統一試験のスコアなど)、外国語(主に英語)の試験、小論文、そして面接が中心となります。面接では、海外での経験から何を学び、それを大学生活や将来にどう活かしていきたいかが重点的に問われます。筆記試験の科目が少なかったり、免除されたりすることも多く、日本の受験勉強にブランクがある帰国生にとって受験しやすくなっています。

- 注意点: 出願資格が厳格であるため、自分が条件を満たしているかを募集要項で正確に確認する必要があります。

社会人選抜

社会人選抜は、一度社会に出て働いた経験を持つ人を対象とした入試方式です。大学で学び直したい、キャリアアップやキャリアチェンジを目指したいという社会人のための門戸として設置されています。

- 出願資格: 大学や学部によって異なりますが、「大学卒業後、〇年以上の社会人経験を有する者」「高等学校卒業後、〇歳以上で、〇年以上の社会人経験を有する者」といった年齢や職務経験に関する規定が設けられています。

- 選考内容: 現役の高校生とは異なり、学力試験の比重は低いか、課されない場合も多くあります。その代わりに最も重視されるのが、これまでの職務経験と、大学で学び直す目的の明確さです。選考の中心は、書類審査(職務経歴書、研究計画書、志望理由書など)と面接です。面接では、なぜ今のタイミングで大学での学びが必要なのか、仕事の経験を研究にどう活かすのか、卒業後のビジョンは何か、といった点を深く問われます。仕事と学業を両立させるための具体的な計画も示す必要があります。夜間開講や通信教育課程を設けている大学では、社会人選抜の枠が比較的多く用意されています。

編入学

編入学は、短期大学や高等専門学校(高専)、専門学校を卒業した人、または4年制大学に2年以上在学した人が、別の4年制大学の2年次や3年次に入学する制度です。

- 目的とメリット: 編入学の最大のメリットは、時間と学費を節約できる点にあります。1年次から入学するのに比べて、2年または1年早く卒業できます。また、より専門性の高い分野を学びたい、よりレベルの高い大学で研究したいといったキャリアアップの目的や、進路変更の手段としても利用されます。

- 選考内容: 編入学試験は、大学・学部ごとに独自に実施されます。選考の中心は、専門科目に関する筆記試験と面接です。特に、編入後の授業にスムーズについていけるだけの専門知識と語学力(特に英語)があるかが厳しくチェックされます。出身校での成績も重要な評価対象となります。情報が限られていることが多いため、志望大学の過去問を取り寄せ、徹底的に分析することが合格の鍵となります。

附属校からの内部進学

大学の附属高校や系属高校に在学している生徒が、試験を経ずに(あるいは簡易な試験で)系列の大学へ進学する制度です。

- 特徴: 一般の大学受験のような厳しい競争を経験することなく、大学に進学できるのが最大のメリットです。ただし、希望する学部に進学するためには、高校内での成績が重要になります。人気の学部には希望者が集中するため、高校3年間の成績や、大学が指定する学力テストの結果、あるいは出席状況などによって進学できる学部が決定されます。附属校だからといって、必ずしも全員が第一志望の学部に進学できるわけではないという点は理解しておく必要があります。また、他大学を受験する場合は、この内部進学の権利を放棄しなければならないのが一般的です。

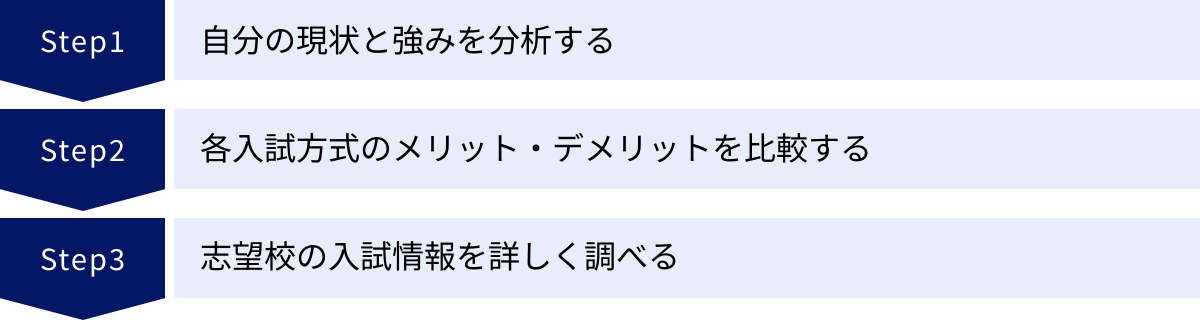

自分に合った受験方式の選び方【3つのステップ】

ここまで見てきたように、大学入試には多種多様な方式が存在します。選択肢が多いことはチャンスが広がることでもありますが、同時に「どの方式を選べばいいのか」という新たな悩みの種にもなります。やみくもに全ての方式に手を出すのは非効率ですし、自分に合わない方式で勝負を挑んでも、良い結果は得られません。

そこで重要になるのが、客観的な自己分析と、各入試方式の特性を深く理解した上での戦略的な選択です。ここでは、自分に最適な受験方式を見つけるための具体的な3つのステップを紹介します。

① 自分の現状と強みを分析する

すべての戦略は、まず「己を知る」ことから始まります。自分という”プレイヤー”がどのような武器を持ち、どのような弱点を抱えているのかを客観的に把握しなければ、どの戦場(入試方式)で戦うべきかを見極めることはできません。以下の項目について、自分自身を冷静に分析してみましょう。

- 学力(ペーパーテストの強さ)

- 模試の成績: 全国模試の偏差値や判定は、一般選抜における自分の立ち位置を知るための客観的な指標です。特に、志望校の判定(A〜E判定)は重要な参考情報です。

- 得意科目・苦手科目: 特定の科目が突出して得意か、あるいは極端な苦手科目があるか。3教科型が有利か、多教科型でも戦えるかなどを判断する材料になります。

- 学力のタイプ: コツコツ暗記するのは得意だが、応用問題や記述問題は苦手。あるいは、基礎的な知識は抜けがちだが、思考力を問う問題は得意など、自分の学力の質を分析します。

- 高校での成績(内申点)

- 評定平均値: 高校1年生の最初から現在までの成績を数値化したものです。学校推薦型選抜や総合型選抜では、これが「出願資格」や「合否の重要指標」になります。自分の評定平均値を正確に把握し、志望大学の基準を満たしているかを確認しましょう。

- 課外活動・特筆すべき経験

- 部活動: 全国大会出場などの輝かしい実績はもちろん、部長やキャプテンとしてチームをまとめた経験、困難を乗り越えて目標を達成した経験などもアピールポイントになります。

- 生徒会・委員会活動: リーダーシップや責任感、企画・実行能力などを示せます。

- ボランティア・地域活動: 社会貢献への意識や行動力をアピールできます。

- 資格・検定: 英検、TOEFL、情報処理、簿記など、客観的にスキルを証明できる資格は強力な武器です。

- 探究活動・コンテスト実績: 高校の授業内外で、特定のテーマについて深く探究した経験や、科学オリンピック、弁論大会などでの入賞経験は、総合型選抜で高く評価されます。

- 個性・性格・適性

- 人前で話すことや、自分の考えを表現することは得意か?(面接・プレゼンへの適性)

- 文章を書くことは好きか、論理的に物事を説明できるか?(小論文への適性)

- 初対面の人と協力して課題に取り組めるか?(グループディスカッションへの適性)

- 特定の分野に対する強い探究心やこだわりがあるか?(総合型選抜への適性)

これらの項目を紙に書き出し、自分の「強み」と「弱み」をリストアップしてみましょう。これが、次のステップで入試方式を比較検討するための基礎データとなります。

② 各入試方式のメリット・デメリットを比較する

自己分析で明らかになった自分の強みを、どの入試方式なら最大限に活かせるのかを考えます。ここでは、各方式をいくつかの軸で比較し、自分との相性を見極めていきましょう。

| 比較軸 | 一般選抜 | 学校推薦型選抜 | 総合型選抜 |

|---|---|---|---|

| 主な評価対象 | 学力試験の得点 | 評定平均・人物 | 意欲・個性・マッチング |

| 自分の強みとの相性 | 模試の成績が良く、ペーパーテストに強い人向け。 | 高校の成績が良く、真面目な学習態度を評価してほしい人向け。 | 特定の活動実績や強い探究心があり、自分をアピールしたい人向け。 |

| 主な対策内容 | 過去問演習、苦手科目克服など、学力向上に特化。 | 評定平均の維持、書類作成、面接・小論文対策。 | 自己分析、活動実績の整理、プレゼン・ディスカッション対策。 |

| 合否判定時期 | 2月〜3月(後期) | 11月〜12月(早期) | 9月〜12月(早期) |

| チャンスの回数 | 併願戦略により複数回。 | 基本的に1回(専願が多い)。 | 複数回挑戦できる場合もあるが、準備に時間がかかる。 |

| 精神的負担 | 最後まで結果がわからず、プレッシャーが大きい。 | 早期に合格が決まる安心感があるが、不合格時の切り替えが大変。 | 長期間にわたる選考で、精神的な負担が大きい。準備も早期に始める必要がある。 |

| こんな人におすすめ | 逆転合格を狙いたい人。自分のペースで勉強したい人。 | コツコツ努力が得意な人。早く進路を決めたい人。 | やりたいことが明確な人。学力以外で勝負したい人。 |

この表を見ながら、自分の強みと照らし合わせてみましょう。例えば、「評定平均は高いが、模試の成績は伸び悩んでいる。人前で話すのは得意」という人なら、一般選抜一本に絞るのではなく、学校推薦型選抜や総合型選抜を積極的に検討すべきです。逆に、「課外活動はあまりしてこなかったが、特定の科目の学力には絶対の自信がある」という人なら、一般選抜に集中するのが最も合理的な戦略となります。

重要なのは、一つの方式に固執せず、複数の方式を組み合わせる「ポートフォリオ受験」という視点を持つことです。例えば、「本命は一般選抜だが、秋に学校推薦型選抜で合格を一つ確保しておき、精神的な余裕を持って本命に挑む」といった戦略は非常に有効です。

③ 志望校の入試情報を詳しく調べる

自己分析と入試方式の比較検討ができたら、最後のステップとして、具体的な志望校の入試情報を徹底的に調べ上げます。一般的な知識だけでは不十分で、大学・学部ごとに異なる細かなルールを把握することが、合否を分けることもあります。

【情報収集の最重要ソース】

- 大学公式サイト: 全ての情報の基本です。

- 入試情報サイト: 最新の入試情報がまとめられています。

- デジタル版・冊子版の「募集要項(入試要項)」: これが最も正確で公式な情報源です。出願資格、日程、選考方法、配点など、必要な情報が全て記載されています。必ず前年度のものを熟読し、夏以降に発表される当該年度の要項で変更点を確認しましょう。

【調べるべきチェックリスト】

- アドミッション・ポリシー: その大学・学部がどんな学生を求めているか。特に総合型・推薦型では必読です。

- 出願資格: 評定平均の基準値、必要な資格、活動実績の条件などを確認します。

- 選考方法と配点: どの科目がどれくらいの配点になっているか。共通テストと2次試験の比率、小論文や面接の評価割合などを詳細に把握します。配点が高いものから優先的に対策するのがセオリーです。

- 入試日程: 出願期間、試験日、合格発表日を正確に把握し、手帳やカレンダーに書き込みましょう。併願校とのスケジュールが重なっていないかも確認が必要です。

- 過去の入試データ: 大学が公表している過去の入試結果(倍率、合格最低点、合格者平均点など)は、自分の現在の実力との距離を測る上で非常に重要です。

- 併願の可否: 特に推薦型・総合型選抜において、専願(合格したら必ず入学)なのか、併願が可能なのかは、受験戦略全体に影響する重要な情報です。

これらの情報を複数の大学・学部で比較検討し、自分にとって最も有利に戦える「主戦場」と、リスクヘッジのための「併願校」を具体的に絞り込んでいきましょう。この地道な情報収集と分析こそが、後悔のない大学受験の第一歩となります。

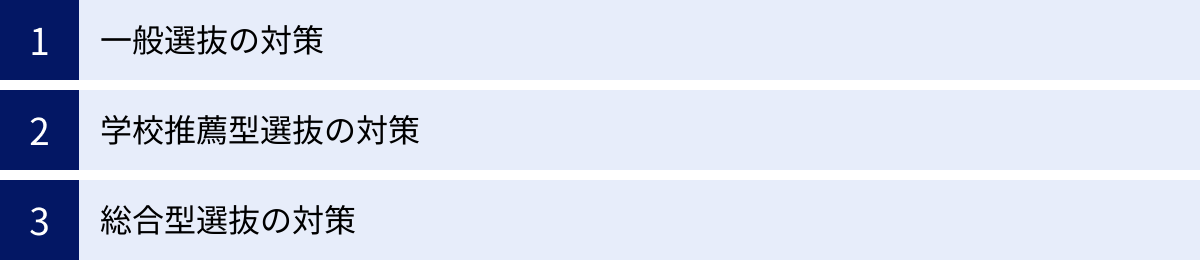

入試方式別の対策ポイント

自分に合った入試方式の候補が見えてきたら、次はいよいよ具体的な対策に着手する段階です。それぞれの入試方式は評価の尺度が異なるため、求められる準備も大きく変わってきます。ここでは、「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」のそれぞれについて、合格を掴むための効果的な対策ポイントを解説します。

一般選抜の対策

一般選抜は学力勝負です。付け焼き刃の知識では太刀打ちできないため、長期的かつ計画的な学習が不可欠となります。

- 徹底した基礎固め(~高校3年生の夏休み前)

全ての土台となるのが、教科書レベルの知識の完全な理解です。応用問題や過去問に早く取り掛かりたい気持ちは分かりますが、基礎が固まっていなければ、その後の伸びは期待できません。英単語・古文単語・文法、数学の公式、歴史の基本的な流れなど、暗記すべき事項は早期に完璧にしておきましょう。夏休みまでは、とにかくこの基礎固めに全力を注ぐべきです。 - 過去問演習による傾向分析と戦略立案(夏休み以降~)

基礎が固まったら、いよいよ志望校の過去問(赤本など)に取り組みます。過去問演習の目的は、単に問題を解いて答え合わせをすることではありません。- 傾向分析: どのような形式の問題(マーク式、記述式、論述式)が、どの分野から、どれくらいの分量で出題されるのかを分析します。

- 時間配分: 実際に試験時間と同じ時間を計って解き、どの問題にどれくらいの時間をかけるべきか、捨てるべき問題(捨て問)はどれか、といった時間配分の戦略を確立します。

- 実力とのギャップ把握: 現状の自分の実力と、合格最低点との差を明確にし、今後どの分野を重点的に強化すべきかの計画を立てます。

最低でも5年分、できれば10年分の過去問を繰り返し解き、出題者の意図が汲み取れるレベルまで研究することが理想です。

- 共通テスト対策と2次試験対策のバランス

国公立大学志望者は、共通テストと2次試験という2つの異なるタイプの試験対策を両立させる必要があります。- 共通テスト: 幅広い範囲から出題されるため、知識の抜け漏れがないように網羅的な学習が必要です。また、時間との戦いになるため、スピーディーに情報を処理する訓練が欠かせません。

- 2次試験: 記述・論述が中心となるため、自分の考えを論理的に表現する練習が重要です。信頼できる先生に添削を依頼し、客観的なフィードバックをもらうことが実力向上に繋がります。

志望校の配点比率に応じて、どちらに重点を置くかの時間配分を考えることが、効率的な学習の鍵となります。

学校推薦型選抜の対策

学校推薦型選抜の対策は、高校入学時から始まっていると言っても過言ではありません。学力試験対策とは全く異なる準備が求められます。

- 評定平均の最大化

これが最も重要かつ基本的な対策です。学校推薦型選抜は、評定平均が出願資格であり、同時に合否を左右する最大の評価項目です。高校1年生の最初の定期テストから、全ての科目で手を抜かず、最高の結果を目指しましょう。授業態度や提出物なども評価に含まれるため、日々の学校生活に真摯に取り組む姿勢が不可欠です。 - 質の高い書類作成

志望理由書や自己推薦書は、自分という人間を大学にプレゼンテーションするための重要なツールです。- 自己分析: なぜ自分はこの大学・学部で学びたいのか、自分の強みは何かを深く掘り下げます。

- 大学研究: アドミッション・ポリシーを熟読し、大学の教育内容や特色を徹底的に調べ、自分の志望動機と結びつけます。

- 具体的なエピソード: 「頑張りました」といった抽象的な表現ではなく、「〇〇という困難に対し、△△のように工夫して乗り越え、□□という結果を出した」というように、具体的なエピソードを盛り込み、説得力を持たせましょう。

完成したら、必ず高校の先生や家族など、第三者に読んでもらい、客観的な意見をもらって何度も推敲を重ねることが重要です。

- 面接・小論文対策

書類審査を通過すると、面接や小論文が待っています。- 面接: 想定される質問(志望動機、自己PR、高校時代に頑張ったこと、長所・短所、入学後の抱負、最近気になったニュースなど)に対する回答を準備し、声に出して話す練習を繰り返します。高校の先生にお願いして、本番さながらの模擬面接を何度も行い、受け答えだけでなく、入退室のマナーや身だしなみもチェックしてもらいましょう。

- 小論文: 志望する学部に関連する分野のニュースや書籍に日頃からアンテナを張り、自分の意見を持つ習慣をつけましょう。文章の構成(序論・本論・結論)の基本を学び、様々なテーマで実際に書く練習を積み、先生に添削してもらうことが上達への近道です。

総合型選抜の対策

総合型選抜は、最も早期からの準備が必要な入試方式です。高校1・2年生からの意識的な行動が合否を分けます。

- 早期からの自己分析と活動実績作り

総合型選抜でアピールできるような実績は、一朝一夕には作れません。高校1・2年生のうちから、自分が何に興味があり、何を探究したいのかを考え、実際に行動に移すことが重要です。- 興味の探究: 少しでも興味を持った分野があれば、関連書籍を読んだり、オープンキャンパスに参加したり、探究学習のテーマに設定してみましょう。

- 主体的な活動への参加: 地域のボランティア、企業のインターンシップ、各種コンテストなど、学校の外にも目を向けて、積極的に挑戦しましょう。「何をしたか」だけでなく、「なぜそれをしたのか」「そこから何を学んだのか」を常に意識することが大切です。

- アドミッション・ポリシーの徹底的な理解

総合型選抜は、大学とのマッチングを測る入試です。志望校のアドミッション・ポリシーを隅々まで読み込み、大学が求めている人物像を完璧に理解しましょう。その上で、自分の経験や強みが、その人物像のどの部分に合致するのかを言語化し、アピール戦略を練ります。 - 対話能力と表現力のトレーニング

総合型選抜では、面接、プレゼンテーション、グループディスカッションなど、自分の考えを他者に伝える場面が数多くあります。- プレゼンテーション: 伝えたい要点を絞り、聞き手が理解しやすい構成や資料作りを練習します。

- グループディスカッション: 他の人の意見を尊重しつつ、自分の意見を論理的に述べる練習が必要です。学校の授業や課外活動で、積極的に議論に参加する機会を作りましょう。

これらの対策は一人では難しいため、学校の先生や塾の専門家のサポートを積極的に活用することが合格への近道となります。

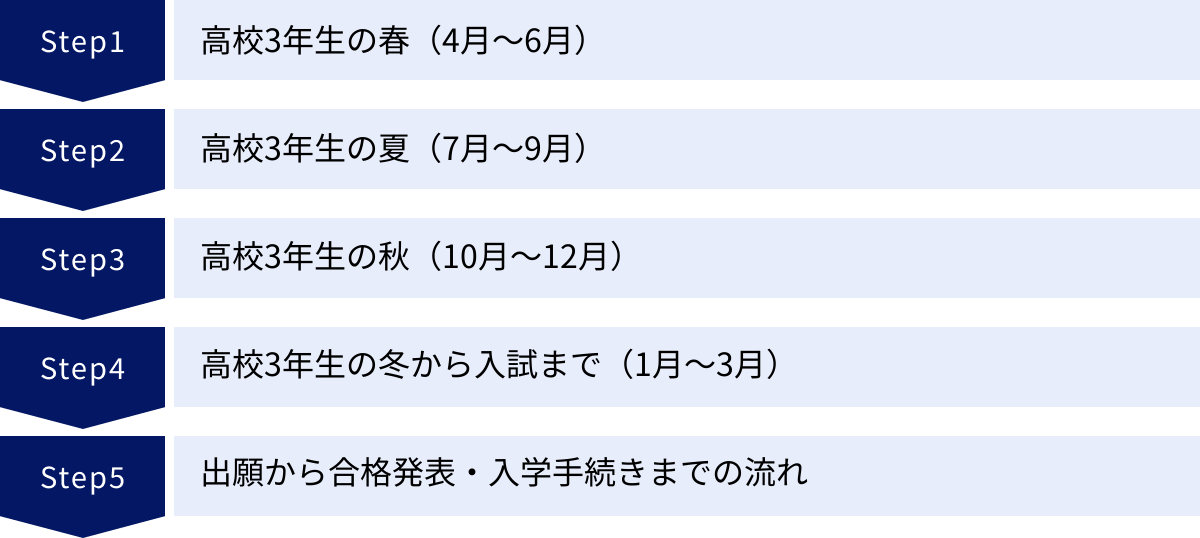

大学受験の年間スケジュールと流れ

大学受験は、高校3年生になってから始まるものではありません。実際には、高校1・2年生からの積み重ねが土台となり、高校3年生の1年間で総仕上げを行う長期戦です。ここでは、多くの受験生にとって勝負の年となる高校3年生の1年間を中心に、大学受験の標準的なスケジュールと流れを解説します。これを参考に、自分の学習計画を立てていきましょう。

高校3年生の春(4月~6月)

受験勉強の本格的なスタートダッシュを切る、非常に重要な時期です。この時期の過ごし方が、夏以降の伸びを大きく左右します。

- 学習面:

- 基礎固めの総仕上げ: 高校1・2年生で学習した内容の総復習に全力を注ぎます。特に、英語、数学、国語といった主要科目の基礎が固まっていないと、応用問題に進むことができません。苦手分野を洗い出し、徹底的に潰しておきましょう。

- 学習習慣の確立: 「平日〇時間、休日〇時間」といった具体的な目標を立て、毎日コンスタントに勉強する習慣を身につけます。

- 情報収集・進路決定:

- 志望校・学部のリストアップ: 興味のある大学や学部を複数リストアップし、それぞれの特徴やカリキュラムを調べ始めます。大学のパンフレットを取り寄せたり、公式サイトをチェックしたりしましょう。

- 入試方式の確認: 志望校候補がどのような入試方式(一般、推薦、総合型など)を実施しているかを確認し、自分に合った方式はどれか、大まかな受験戦略を考え始めます。

- 保護者や先生との面談: 自分の希望を伝え、客観的なアドバイスをもらいましょう。

高校3年生の夏(7月~9月)

夏休みは、まとまった勉強時間を確保できる天王山です。この期間をどう活用するかが合否に直結します。

- 学習面:

- 苦手分野の完全克服: 春までに洗い出した苦手分野を、時間をかけて集中的に克服します。夏休みは、遅れを取り戻す最後のチャンスです。

- 応用問題への挑戦: 基礎が固まった科目は、応用レベルの問題集や、志望校より少し下のレベルの大学の過去問に挑戦し始め、実践力を養います。

- 情報収集・アクション:

- オープンキャンパスへの参加: 実際に大学に足を運び、キャンパスの雰囲気や模擬授業を体験します。在学生や教員と話すことで、モチベーションが向上し、志望理由を深める良い機会になります。

- 総合型選抜のエントリー開始: 総合型選抜は、早い大学では8月頃からエントリー(出願)が始まります。志望者は、志望理由書などの書類作成を本格化させる必要があります。

高校3年生の秋(10月~12月)

入試本番が近づき、より実践的な対策が中心となる時期です。推薦型の選抜もこの時期に行われます。

- 学習面:

- 過去問演習の本格化: 第一志望校の過去問に本格的に着手します。時間を計って解き、傾向を分析し、時間配分の戦略を立てるなど、より本番を意識した演習を繰り返します。

- 共通テスト対策の強化: 共通テストの過去問や予想問題集を解き、独特の形式に慣れていきます。

- 入試関連の手続き:

- 学校推薦型選抜・総合型選抜の出願・選考: これらの選抜に挑戦する受験生は、出願書類を提出し、小論文や面接などの選考に臨みます。11月〜12月には合否が判明することが多いです。

- 大学入学共通テストの出願: 全ての受験生が、例年9月下旬から10月上旬にかけて、在籍する高校経由で共通テストの出願手続きを行います。絶対に忘れないように注意が必要です。

高校3年生の冬から入試まで(1月~3月)

いよいよ入試本番シーズンです。体調管理と精神面のコントロールが何よりも重要になります。

- 学習面:

- 最終調整: 新しい問題集に手を出すのではなく、これまで使ってきた参考書や過去問の復習に徹し、知識の抜け漏れがないか最終確認します。

- 生活リズムの調整: 試験当日にベストパフォーマンスを発揮できるよう、朝型の生活リズムに整え、睡眠時間をしっかり確保します。

- 入試本番:

- 1月中旬: 大学入学共通テスト

- 1月下旬~2月中旬: 私立大学一般選抜

- 2月下旬: 国公立大学2次試験(前期日程)

- 3月上旬~中旬: 国公立大学2次試験(中期・後期日程)

出願から合格発表・入学手続きまでの流れ

試験を受けるだけでなく、その前後の手続きも非常に重要です。

- 出願: 現在は、インターネットを利用したWeb出願が主流です。各大学のWebサイトで個人情報を登録し、入試方式を選択した後、入学検定料を支払います。その後、調査書や写真など、大学が指定する書類を郵送して出願完了となります。出願期間は厳守です。1日でも遅れると受理されません。

- 受験票の受け取り: 出願が受理されると、受験票が送付されるか、Webサイトからダウンロードできるようになります。試験会場や注意事項が記載されているので、必ず内容を確認しましょう。

- 合格発表: 多くの大学では、Webサイト上で合否が発表されます。発表時間は大学によって異なるので、事前に確認しておきましょう。合格していた場合は、合格通知書や入学手続書類が郵送されてきます。

- 入学手続き: 合格が決まったら、指定された期間内に入学金の納付と入学手続書類の提出を行います。この手続きを期限内に完了しないと、合格が取り消されてしまうため、細心の注意が必要です。特に、複数の大学に合格した場合、どの大学にいつまでに入学金を納めるか、スケジュール管理が非常に重要になります。

【2025年度から】大学入試の主な変更点

2025年度(令和7年度)の大学入試は、高等学校で2022年度から年次進行で実施されている新しい学習指導要領に対応するため、大きな変革期を迎えます。特に、大学入学共通テストにおいて大規模な再編が行われるため、現役高校生はもちろん、既卒生も変更点を正確に理解し、対策を講じる必要があります。

ここでは、文部科学省や大学入試センターの公表情報に基づき、2025年度大学入試の主な変更点を解説します。

参照:文部科学省「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施大綱の予告(補遺)について(通知)」

参照:大学入試センター「令和7年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト問題作成方針」

大学入学共通テストの出題教科・科目が再編

新しい学習指導要領で導入された新科目に伴い、共通テストの出題教科・科目が大きく変わります。

| 教科 | 現行(~2024年度) | 新課程(2025年度~) | 主な変更点 |

|---|---|---|---|

| 国語 | 国語 | 国語 | 試験時間が80分→90分に延長。近代以降の文章(論理国語、文学国語)、古典(古典探究)など、より多様な文章を扱う問題が追加される可能性。 |

| 地理歴史・公民 | 地理歴史(世界史A/B, 日本史A/B, 地理A/B)、公民(現代社会, 倫理, 政治・経済) | 地理総合, 歴史総合, 公共、地理探究、日本史探究、世界史探究、倫理、政治・経済 | 必履修科目「地理総合」「歴史総合」「公共」を組み合わせた新科目が出題のベースに。多くの受験生は「地理総合、歴史総合、公共」から2科目選択することになる。 |

| 数学 | 数学①(数学Ⅰ, 数学Ⅰ・A)、数学②(数学Ⅱ, 数学Ⅱ・B, 簿記, 情報) | 数学①(数学Ⅰ, 数学Ⅰ・A)、数学②(数学Ⅱ, 数学Ⅱ・B・C) | 数学C(ベクトル、平面上の曲線と複素数平面)の内容が数学②の範囲に追加される。 |

| 理科 | 物理基礎、化学基礎、生物基礎、地学基礎、物理、化学、生物、地学 | (変更なし) | 大きな変更はなし。 |

| 外国語 | 英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語 | (変更なし) | 大きな変更はなし。 |

| 情報 | (なし) | 情報Ⅰ | 新教科として「情報」が追加され、原則として全受験生が受験対象となる。 |

特に大きな変更点は、「地理歴史・公民」の再編と、新教科「情報」の追加です。受験生は、自分が志望する大学・学部がどの科目を指定しているかを、必ず大学の募集要項で確認する必要があります。

国立大学は原則「6教科8科目」が必須に

これまで国立大学の多くは、文系・理系ともに「5教科7科目」を課すのが一般的でした。しかし、新課程入試では、これに新教科「情報」が加わるため、国立大学協会は、2025年度入学者選抜から、原則として受験生に「6教科8科目」を課す方針を発表しています。

- 文系: 国語、地理歴史・公民(2科目)、数学(2科目)、理科(基礎2科目または専門1科目)、外国語、情報

- 理系: 国語、地理歴史・公民(1科目)、数学(2科目)、理科(2科目)、外国語、情報

これにより、文系・理系を問わず、より幅広い分野の知識と素養が求められることになります。特に文系志望者にとっては数学②(数学Ⅱ・B・C)、理系志望者にとっては地理歴史・公民の学習負担が増える可能性があります。ただし、一部の大学・学部では経過措置や独自の科目設定を行う場合もあるため、志望校の動向を注視することが重要です。

参照:国立大学協会「「2025年度以降の国立大学の入学者選抜制度-国立大学協会の基本方針-」について」

新学習指導要領に対応した問題が出題

出題科目の変更だけでなく、問題の内容そのものも新学習指導要領の理念を反映したものに変化していきます。新学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」が重視されており、知識の暗記だけでなく、それを活用して思考・判断・表現する能力が問われます。

共通テストにおいても、

- 複数の資料(文章、グラフ、図表など)を統合的に解釈・考察させる問題

- 現実の社会的な事象をテーマにした問題

- 対話文や探究学習のプロセスを題材にした問題

など、より思考力を要する出題が増加することが予想されます。日頃の学習から、「なぜそうなるのか?」「別の見方はないか?」と深く考える探究的な姿勢を身につけることが、これまで以上に重要になります。

新教科「情報」が追加

2025年度入試における最大の目玉とも言えるのが、新教科「情報Ⅰ」の導入です。

- 出題範囲: 「情報Ⅰ」の教科書で扱われる全範囲が対象となります。具体的には、(1)情報社会の問題解決、(2)コミュニケーションと情報デザイン、(3)コンピュータとプログラミング、(4)情報通信ネットワークとデータの活用、といった内容が含まれます。

- 問題の傾向: 大学入試センターが公表した試作問題を見ると、単なる用語の暗記問題は少なく、プログラミングの基本的な考え方(アルゴリズム)を理解して簡単なプログラムの動きを追う問題や、データの分析・解釈、情報セキュリティに関する具体的な場面設定問題など、論理的思考力や問題解決能力を問う問題が中心となっています。

- 対策: 多くの高校生にとって、大学入試で「情報」を学ぶのは初めての経験となります。まずは学校の授業を大切にし、教科書の内容をしっかり理解することが基本です。その上で、共通テストの試作問題や情報処理推進機構(IPA)が公開しているサンプル問題などを活用し、問題形式に慣れておくことが重要です。プログラミングの経験がない受験生も、基本的な考え方を理解することに重点を置いて対策を進めましょう。

これらの変更は、これからの大学教育が求める能力の変化を反映したものです。受験生は、変化に柔軟に対応し、早期から計画的に準備を進めることが求められます。

まとめ

大学受験は、多くの選択肢の中から自分に最適な道筋を見つけ出し、ゴールに向かって戦略的に努力を積み重ねていく、長期間にわたるプロジェクトです。この記事では、その羅針盤となる各種入試方式について、網羅的に解説してきました。

改めて、本記事の要点を振り返ります。

- 大学入試は主に「一般選抜」「学校推薦型選抜」「総合型選抜」の3種類: それぞれ「学力」「高校での努力」「個性と意欲」と、評価の軸が異なります。

- 一般選抜は学力勝負: 国公立は共通テスト+2次試験、私立は多様な方式があり、ペーパーテスト対策が鍵となります。

- 学校推薦型選抜は評定平均が命: 高校での真面目な学習態度が評価され、早期に進路を決めたい人に向いています。

- 総合型選抜は大学とのマッチングが重要: 自分の強みや探究心を、書類や面接を通してアピールする能力が求められます。

- 自分に合った方式を選ぶには3つのステップが不可欠: ①客観的な自己分析、②各方式のメリット・デメリット比較、③志望校の詳細な情報収集。これらを通じて、自分の強みを最大限に活かせる戦略を立てましょう。

- 2025年度から入試は大きく変わる: 新学習指導要領に対応し、共通テストに「情報」が追加され、国立大学は原則「6教科8科目」が必須となります。思考力・判断力・表現力がより一層問われるようになります。

かつてのように、ただ一つの物差しで学生を評価する時代は終わりました。多様化する入試制度は、受験生一人ひとりが持つ、学力だけではない様々な輝きを見出すための仕組みであると言えます。

あなたの強みは何ですか? コツコツと努力を続けられる真面目さでしょうか。一つのことを深く探究する情熱でしょうか。あるいは、厳しい競争を勝ち抜くための学力でしょうか。

合格への第一歩は、この問いに真摯に向き合い、自分自身を深く理解することから始まります。 そして、その強みを最も評価してくれる大学・入試方式を見つけ出し、正しい方向に向かって努力を重ねていくことです。

この記事が、あなたの大学受験という旅路において、確かな道しるべとなることを心から願っています。まずは志望校のウェブサイトを開き、募集要項を読み込むことから、未来への扉を開いてみてください。