大学受験は、多くの受験生にとって人生の大きな岐瑯です。長期間にわたる努力の成果が示される合格発表の日は、緊張と期待が入り混じる特別な一日と言えるでしょう。しかし、その一方で「合格発表はいつ頃なのか」「どのように確認すれば良いのか」「合格・不合格だった場合、次に何をすべきか」といった具体的な疑問や不安を抱えている受験生や保護者の方も少なくありません。

特に、複数の大学や異なる入試方式で受験している場合、それぞれの発表日や確認方法、手続きのスケジュールは複雑になりがちです。発表を待つ間の落ち着かない気持ちの乗り越え方や、万が一思うような結果でなかった場合の心構えも、事前に考えておきたい大切な要素です。

この記事では、大学受験の合格発表に関するあらゆる疑問に答えるべく、入試方式別の発表時期の目安から、具体的な確認方法、発表当日の注意点、そして合格・不合格それぞれの場合における手続きや次の行動について、網羅的かつ分かりやすく解説します。

この記事を最後まで読めば、合格発表の日を冷静に迎え、結果に関わらず着実に次の一歩を踏み出すための知識と心構えが身につきます。 受験生本人だけでなく、サポートするご家族の方にもぜひご一読いただき、万全の準備を整えるためにお役立てください。

目次

【入試方式別】大学受験の合格発表時期の目安

大学受験の合格発表日は、受験する大学や学部、そして何より「入試方式」によって大きく異なります。ここでは、主な入試方式ごとに、一般的な合格発表の時期の目安を解説します。ご自身の受験スケジュールと照らし合わせ、全体像を把握しておきましょう。

| 入試方式 | 主な選考時期 | 合格発表時期の目安 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 総合型選抜・学校推薦型選抜 | 9月~11月 | 11月~12月 | 年内に進路が決定することが多い。 |

| 私立大学 一般選抜 | 1月下旬~2月中旬 | 2月上旬~2月下旬 | 受験日が最も多く、発表もこの時期に集中する。 |

| 国公立大学 一般選抜(前期) | 2月25日・26日 | 3月上旬(6日~10日頃) | 全国の国公立大学でほぼ一斉に発表される。 |

| 国公立大学 一般選抜(中・後期) | 3月8日以降 | 3月20日~3月下旬 | 前期日程の合格発表・入学手続締切後に行われる。 |

総合型選抜・学校推薦型選抜

総合型選抜(旧AO入試)や学校推薦型選抜は、一般選抜に先駆けて実施される入試方式です。そのため、合格発表も早く、多くは11月から12月にかけて行われます。

これらの選抜方式は、学力試験だけでなく、書類審査、面接、小論文、プレゼンテーションなどを通じて、受験生の個性や学習意欲、大学との適合性(アドミッション・ポリシーとの合致)を多角的に評価するのが特徴です。出願時期は9月から10月頃、選考は10月から11月にかけて行われるのが一般的で、その結果が11月以降に発表されるという流れになります。

年内に進路が決定するというのは、総合型選抜や学校推薦型選抜の大きなメリットです。 精神的な負担が大きい大学受験を早期に終え、残りの高校生活を落ち着いて過ごしたり、入学後の学びに向けた準備(例えば、関連書籍を読んだり、英語の勉強をしたり)に時間を充てたりできます。

ただし、注意点も存在します。特に、学校推薦型選抜や、総合型選抜の中でも「専願」を条件としている大学・学部の場合、合格すると入学が確約となり、原則として辞退することはできません。 他の大学を受験することもできなくなるため、本当に行きたい大学かどうかを熟慮した上で出願する必要があります。

合格発表は、大学のWebサイトで行われることが多いですが、出身高校宛に結果が通知され、先生から伝えられるケースもあります。募集要項をよく確認し、発表方法と日時を正確に把握しておくことが重要です。

私立大学の一般選抜

大学受験のメインシーズンとも言える私立大学の一般選抜は、1月下旬から2月中旬にかけて試験が集中します。それに伴い、合格発表は2月上旬から下旬にかけてピークを迎えます。

私立大学の一般選抜は、形式が非常に多様です。

- 大学入学共通テスト利用方式: 1月中旬に実施される共通テストの成績のみ、あるいは共通テストの成績と大学独自の試験を組み合わせて合否を判定します。共通テストの自己採点後すぐに出願できる後期日程などもあり、発表は比較的早く、1月下旬から2月上旬に行われることがあります。

- 大学独自の個別学部日程: 学部ごとに異なる日に試験が行われる最もオーソドックスな方式です。試験日からおよそ1週間から10日後に発表されるのが一般的です。

- 全学部日程(T方式など): 同じ日に、その大学の複数の学部・学科をまとめて受験できる方式です。一度の試験で複数の合否判定を受けられるメリットがあります。発表時期は個別学部日程と同様、試験日から1週間~10日後が目安です。

多くの受験生は、複数の私立大学や異なる日程を組み合わせて併願します。そのため、2月中は毎週のようにどこかの大学の合格発表がある、という状況も珍しくありません。この時期は、どの大学の発表がいつ、どの方法で行われるのかを正確に管理するスケジュール管理能力が非常に重要になります。 手帳やカレンダーアプリなどを活用し、発表日、発表時刻、確認用のURLやIDなどを一覧にしておくと、混乱を防げます。

また、この時期は他の大学の入試も並行して行われるため、一つの結果に一喜一憂しすぎず、目の前の試験に集中する精神的な強さも求められます。

国公立大学の一般選抜(前期日程)

国公立大学を第一志望とする多くの受験生にとって、前期日程の合格発表は最大のクライマックスと言えるでしょう。国公立大学の前期日程は、例年2月25日、26日に二次試験(個別学力検査)が実施され、合格発表は3月上旬、特に3月6日から10日頃に集中します。

この日程は、文部科学省が定める大学入学者選抜実施要項に基づいて各大学がスケジュールを組むため、全国の国公立大学でほぼ足並みが揃います。かつては大学構内の掲示板に合格者の受験番号が張り出され、受験生や家族、在学生、報道陣などが集まって悲喜こもごものドラマが生まれるのが風物詩でしたが、近年では新型コロナウイルス感染症の影響もあり、Webサイトでの発表が主流となっています。

国公立大学の前期日程で注意すべき最も重要な点は、前期日程で合格し、定められた期限までに入学手続きを完了した場合、たとえその後に出願している中期日程や後期日程の試験を受験して合格ラインに達していたとしても、合格者とはならないというルールです。つまり、前期で合格した大学に進学することを決めた時点で、その年の大学受験は終了となります。

このため、多くの受験生は、第一志望の大学を前期日程で受験します。3月上旬の発表で合格を勝ち取った受験生は、晴れて新生活の準備を始めることになりますが、残念ながら不合格だった場合は、すぐさま中期・後期日程への出願やその他の選択肢へと気持ちを切り替え、迅速に行動する必要があります。

国公立大学の一般選抜(中期・後期日程)

前期日程で思うような結果が得られなかった受験生にとって、最後のチャンスとなるのが中期日程と後期日程です。中期日程は公立大学の一部で実施され、試験日は3月8日以降、後期日程は全ての国公立大学で3月12日以降に試験が実施されます。

これに伴い、合格発表は3月20日から3月下旬にかけて行われます。 前期日程の合格者が入学手続きを終え、各大学の入学定員に欠員が生じた場合に、その枠を埋めるために実施されるのが中期・後期日程です。

この時期の受験には、特有の難しさがあります。

- 募集人数の少なさ: 前期日程に比べて募集枠が格段に少ないため、倍率が非常に高くなる傾向があります。

- 試験科目の特性: 後期日程では、小論文や面接、総合問題のみを課す大学が多く、前期日程とは異なる対策が求められます。共通テストの配点比率が高い大学も多いです。

- 精神的なプレッシャー: 前期日程の不合格という結果を引きずったまま、短期間で気持ちを立て直して試験に臨まなければなりません。

しかし、最後まで諦めずに挑戦することで、思わぬ逆転合格を掴む受験生も数多く存在します。もし前期日程が不合格だったとしても、落ち込んでいる時間はありません。すぐに出願していた中期・後期日程の試験内容を確認し、過去問を解くなど、できる限りの準備を進めることが大切です。

全ての入試方式の合格発表が終わるのは、例年3月末です。 この時期に、ようやくその年度の大学受験が全て終結し、全ての受験生が進むべき道を決めていくことになります。

大学受験の合格発表を確認する4つの方法

合格発表の日時が分かったら、次に気になるのは「どうやって確認するのか」という点です。近年、確認方法は多様化していますが、主流なのはWebサイトでの確認です。ここでは、代表的な4つの確認方法とその特徴、注意点を解説します。

| 確認方法 | メリット | デメリット・注意点 |

|---|---|---|

| ① Webサイト | 迅速、手軽、場所を問わない | アクセス集中で繋がりにくい場合がある |

| ② 大学構内の掲示板 | 臨場感、喜びを分かち合える | 遠方の受験生には不向き、混雑する |

| ③ 郵送(合否通知書) | 正式な書類として手元に残る | Web発表より遅い、到着時間が不確定 |

| ④ 電話 | ネット環境がなくても確認可能 | 聞き間違いのリスク、通話料がかかる |

① Webサイトで確認する

現在、最も主流となっているのが、大学の公式Webサイトや、委託された合否照会専用サイトでの確認です。 多くの大学で採用されており、受験生にとって最も手軽で迅速な方法と言えます。

メリット

- 速報性: 発表日時の午前10時や午後1時など、定められた瞬間に結果が更新されるため、いち早く合否を知ることができます。

- 利便性: 自宅のパソコンはもちろん、スマートフォンやタブレットがあれば、学校や外出先など、インターネット環境がある場所ならどこからでも確認できます。

- プライバシー: 他人に結果を知られることなく、自分一人の空間で落ち着いて確認できます。

注意点・準備

- アクセス集中: 発表開始直後は、全国の受験生が一斉にアクセスするため、サーバーが重くなり、サイトが非常に繋がりにくくなることがあります。焦らず、少し時間を置いてから再アクセスするか、複数のデバイスで試してみましょう。

- 正確なURLの確認: 事前に大学の募集要項やWebサイトで、合否照会ページの正確なURLを確認し、ブックマークしておくことが重要です。「〇〇大学 合格発表」などと検索しても良いですが、偽サイトや古い情報にアクセスしてしまうリスクを避けるため、必ず公式サイトからリンクを辿るようにしましょう。

- 必要情報の準備: 確認には、受験番号のほか、生年月日や、出願時に自身で設定したパスワード、整理番号などが必要になる場合があります。受験票や出願時の控えをすぐに取り出せるように準備しておきましょう。

Webでの確認は非常に便利ですが、その手軽さゆえに、発表時刻が近づくにつれて緊張感は最高潮に達します。深呼吸をして、落ち着いて操作するように心がけましょう。

② 大学構内の掲示板で確認する

Web発表が主流になる前は、大学構内に設置された掲示板での発表が一般的でした。自分の受験番号が張り出された掲示板の前で、友人や家族と抱き合って喜んだり、部活動の後輩たちが胴上げで祝福したりする光景は、春の風物詩としてテレビニュースなどでもよく見られました。

現在では、感染症対策や遠方受験生への配慮から掲示板での発表を取りやめる大学が増えていますが、伝統的に続けている大学も一部存在します。

メリット

- 圧倒的な臨場感: 自分の番号を見つけた瞬間の喜びや感動は、他の方法では味わえない特別なものです。その場で他の合格者や在学生と喜びを分かち合えるかもしれません。

- 大学の雰囲気を体感: 発表を見に行くことで、これから通うかもしれないキャンパスの雰囲気を改めて感じることができます。

注意点・準備

- 地理的な制約: 大学の近くに住んでいる受験生でなければ、確認のために交通費と時間をかけて出向く必要があります。

- 混雑: 発表直後は多くの人が集まるため、掲示板の前は大変混雑します。自分の番号を探すのも一苦労かもしれません。

- 天候: 雨や雪など、天候によっては確認しに行くのが大変な場合もあります。

- 不合格だった場合: 大勢の人がいる中で不合格という結果を知るのは、精神的に辛いと感じる人も多いでしょう。

もし掲示板を見に行く場合は、Webサイトでの発表と並行して行われることがほとんどなので、まずはWebで確認してから、合格していた場合に記念として見に行く、という形もおすすめです。事前に大学のWebサイトで、掲示板での発表を実施するかどうか、場所はどこかなどを必ず確認しておきましょう。

③ 郵送(合否通知書)で確認する

Webサイトでの発表と並行して、全ての受験生に「合否通知書」が郵送されるのが一般的です。Web発表が速報だとすれば、郵送は正式な通知という位置づけになります。

メリット

- 正式な物証: 「合格通知書」や「入学手続書類」が同封されていることが多く、合格したという事実を形として受け取ることができます。この書類は、入学手続きに必須です。

- 安心感: Webサイトの表示が何かの間違いではないか、と不安に思う人にとって、書面で確認できることは大きな安心材料になります。

注意点・準備

- タイムラグ: Webでの発表に比べて、手元に届くまでには時間がかかります。 通常、発表日に大学から発送され、翌日か翌々日に到着するのが一般的ですが、住んでいる地域や郵便事情によってはさらに時間がかかることもあります。

- 精神的なやきもき: Webで先に結果を知ることができるのに、通知書が届くのをひたすら待つのは、精神的に落ち着かない時間かもしれません。特に、Webで不合格だった場合に「もしかしたら郵送では合格になっているかも」という淡い期待を抱いてしまいがちですが、Webの結果が覆ることはまずありません。

- 宛名・住所の確認: 出願時に登録した住所に送られてきます。もし引っ越しなどで住所が変わった場合は、速やかに大学の入試課に連絡し、変更手続きを行う必要があります。

多くの場合、合格者には合格通知書と入学手続書類が、不合格者には不合格通知のみが送られてきます。 封筒の厚みで結果が分かってしまう、という話もよく聞かれます。

④ 電話で問い合わせる

一部の大学では、電話の自動音声応答システムを利用した合否案内サービスを提供しています。指定された電話番号にかけ、音声ガイダンスに従って受験番号や暗証番号などをプッシュホンで入力すると、合否結果が音声で流れる仕組みです。

メリット

- ネット環境が不要: パソコンやスマートフォンが手元にない、あるいはインターネットの接続が不安定な環境でも確認できます。

- 操作の単純さ: ガイダンスに従ってボタンを押すだけなので、操作は比較的簡単です。

注意点・準備

- 聞き間違いのリスク: 音声での案内なので、「ゴウカク」と「フゴウカク」などを聞き間違える可能性がゼロではありません。静かな環境で、集中して聞く必要があります。

- 通話料: 通話料は利用者負担となります。ナビダイヤル(0570)などが使われることも多く、かけ放題プランの対象外となる場合があるため注意が必要です。

- 利用時間の制限: Webサイトと異なり、24時間利用できるわけではなく、サービス提供期間や時間帯が限られていることがほとんどです。

- 採用大学の減少: Webでの確認が主流となった現在、この方法を採用している大学はかなり少なくなっています。

自分の受験する大学がこの方法を提供しているかどうか、募集要項で確認しておく必要がありますが、基本的にはWebサイトでの確認を第一に考え、補助的な手段と捉えるのが良いでしょう。

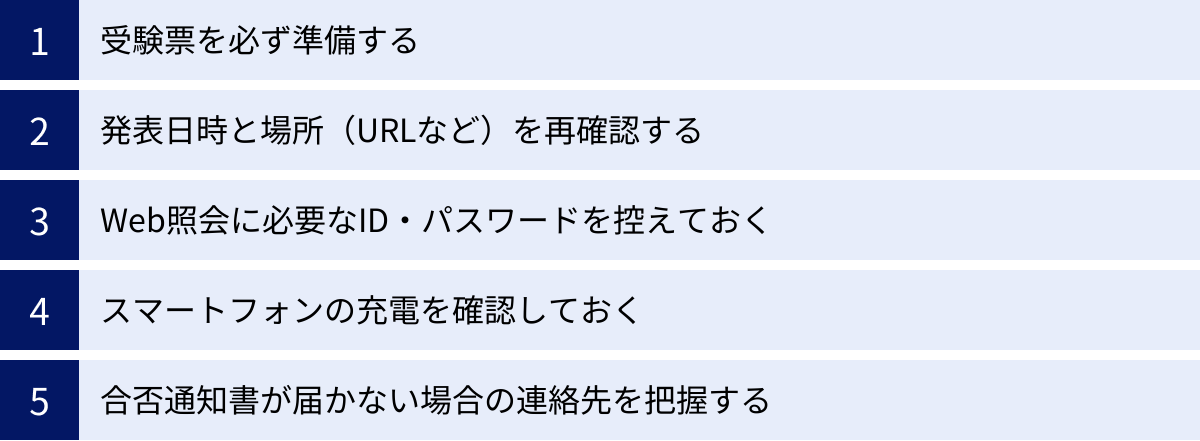

合格発表を確認するときの注意点

合格発表当日は、誰しも冷静ではいられないものです。しかし、ちょっとした準備不足が、スムーズな確認を妨げたり、余計な不安を招いたりすることもあります。ここでは、発表当日に慌てないために、事前にチェックしておくべき5つの注意点を解説します。

受験票を必ず準備する

合否の確認に絶対に必要なのが「受験番号」です。 その受験番号が記載されているのが「受験票」です。これは最も基本的かつ重要な準備物と言えます。

試験当日に使った受験票を、どこにしまったか分からなくなってしまうケースは意外と多くあります。「確かカバンの内ポケットに…」「机の引き出しに入れたはず…」と、発表直前になって探し回ることになると、余計な焦りを生んでしまいます。

対策

- 保管場所を決めておく: 試験が終わったら、受験票は必ず「ここ」と決めた場所に保管する習慣をつけましょう。クリアファイルなどにまとめて、机の分かりやすい引き出しに入れておくのがおすすめです。

- デジタルでのバックアップ: スマートフォンで受験票全体の写真を撮っておく、あるいはスキャンしてPDF化しておくのも非常に有効な対策です。万が一、現物を紛失してしまっても、画像データがあれば受験番号を確認できます。

- 手帳やメモに控える: 受験する大学名と学部、そして受験番号を一覧にして手帳などに書き留めておきましょう。アナログな方法ですが、いざという時に役立ちます。

受験番号が分からなければ、Webでも電話でも確認することはできません。合格発表は、受験票をすぐ手に取れる状態にしてから臨むようにしましょう。

発表日時と場所(URLなど)を再確認する

「発表は今日の午後だと思っていたら、午前10時だった」「ブックマークしていたURLが、去年のものだった」といった勘違いは、精神的な動揺を大きくします。複数の大学を併願している場合は特に、情報が混同しやすくなるため注意が必要です。

対策

- 公式情報で再確認: 発表前日までに、必ず大学の公式Webサイトや募集要項で、「発表日」「発表時刻」「確認ページのURL」の3点を改めて確認しましょう。

- カレンダーアプリに登録: スマートフォンのカレンダーアプリに、大学ごとの発表日時とURLを登録しておくのがおすすめです。リマインダー機能を使えば、うっかり忘れるのを防げます。

- 発表時刻の「〇時ちょうど」の意味: 「午前10時に発表」とあれば、それは午前10時00秒からアクセス可能になるということです。9時59分にアクセスしても「準備中」などと表示されるだけなので、慌てずに時刻を待ちましょう。

特に国公立大学と私立大学、あるいは共通テスト利用と個別日程など、異なる方式を併用している場合は、発表のタイミングが全く異なります。思い込みで行動せず、一次情報である公式サイトで正確な情報を掴むことが、当日の落ち着きに繋がります。

Web照会に必要なID・パスワードを控えておく

Webでの合否照会では、受験番号に加えて、本人確認のためにIDやパスワードの入力を求められることが多くあります。このIDやパスワードは、多くの場合、Web出願の際に自分で設定したものです。

数ヶ月前の出願時に設定したパスワードを忘れてしまうのは、よくある失敗例です。「確かこれだったはず…」と何度か試してログインできないと、パニックに陥ってしまいます。

対策

- 出願時の情報を保管: Web出願が完了した際に送られてくる確認メールや、完了画面をスクリーンショットで保存しておくなど、IDやパスワードが記載された情報を必ず保管しておきましょう。

- パスワード管理ツールを利用: 複数のサイトで異なるパスワードを管理するのが苦手な人は、パスワード管理アプリやブラウザの保存機能を使うのも一つの手です。ただし、セキュリティには十分注意が必要です。

- アナログでメモ: 手帳など、自分だけが分かる安全な場所に書き留めておくのも確実な方法です。

もしどうしてもパスワードを忘れてしまった場合は、サイト上に「パスワードを忘れた方はこちら」といったリンクがあるはずです。再設定には登録したメールアドレスなどが必要になるため、指示に従って落ち着いて対処しましょう。しかし、発表直前にその作業をすると時間がかかり、すぐに結果を確認できない可能性があるため、事前の準備が何よりも大切です。

スマートフォンの充電を確認しておく

外出先などでスマートフォンを使って合格発表を確認しようと考えている場合、意外な落とし穴となるのが「バッテリー切れ」です。発表時刻を心待ちにしていたのに、いざその瞬間、スマートフォンの電源が落ちてしまっては元も子もありません。

発表前は、友人との連絡や情報収集などで、いつもよりスマートフォンを使う時間が増えがちです。そのため、バッテリーの消費も早まっている可能性があります。

対策

- 前日の夜からフル充電: 当日の朝、家を出る前には必ず100%まで充電しておきましょう。

- モバイルバッテリーの携行: 念のため、充電済みのモバイルバッテリーとケーブルをカバンに入れておくと万全です。学校や塾、カフェなど、どこでも安心して発表を待つことができます。

- 省電力モードの活用: バッテリー残量が心もとなくなってきたら、省電力モードに切り替えて、発表時刻までバッテリーを温存しましょう。

これは非常に単純なことですが、見落としがちなポイントです。最高の瞬間も、最悪の瞬間も、まずはその結果を自分の目で確認できなければ始まりません。 デバイスの準備は万端にしておきましょう。

合否通知書が届かない場合の連絡先を把握する

Webで合格を確認できたとしても、正式な「合格通知書」や「入学手続書類」が届かなければ、次のステップに進むことができません。通常、発表日から数日以内に届きますが、「待てど暮らせど届かない」という状況も稀に起こり得ます。

郵便事故の可能性や、大学側の手違い、あるいは出願時に登録した住所の間違いなど、原因は様々考えられます。そんな時に「どこに連絡すればいいのか分からない」と不安にならないよう、事前に連絡先を控えておくと安心です。

対策

- 入試課・アドミッションセンターの連絡先をメモ: 大学の募集要項やWebサイトには、必ず入試に関する問い合わせ窓口(「入試課」「アドミッションセンター」など)の電話番号やメールアドレスが記載されています。これを手帳やスマートフォンの連絡先に登録しておきましょう。

- 連絡するタイミング: 発表日から3〜4日経っても届かない場合は、一度連絡してみるのが良いでしょう。その際は、自分の受験番号、氏名、学部などを正確に伝えられるように準備しておきます。

不合格の場合、通知書が送られてこない大学もあります。しかし、合格しているはずなのに書類が届かない場合は、入学手続きの期限に間に合わなくなる恐れがあるため、迅速な行動が必要です。 事前に連絡先を把握しておくことは、万が一の事態に備えるための重要なリスク管理です。

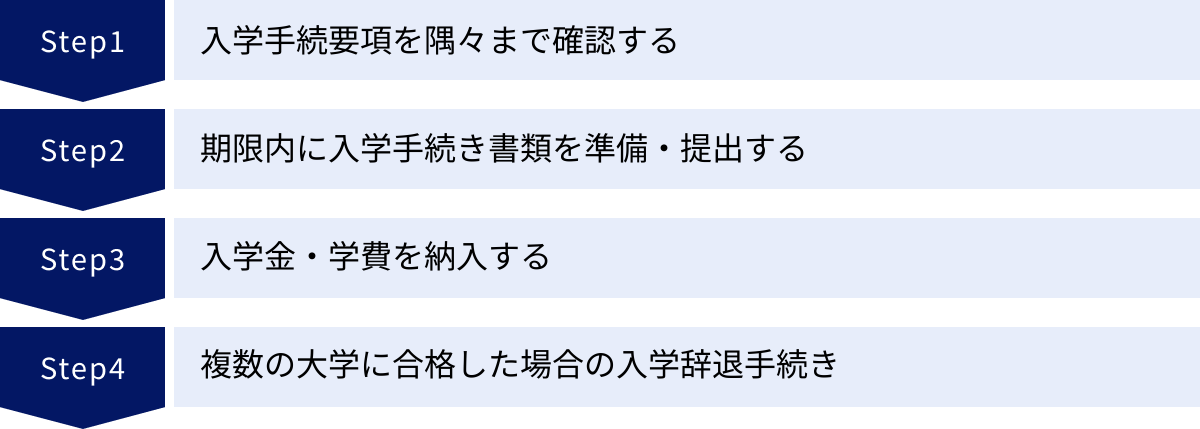

【合格した場合】入学手続きの流れと注意点

見事「合格」の二文字を勝ち取った皆さん、本当におめでとうございます。喜びと安堵感で胸がいっぱいだと思います。しかし、ここで一息つくのはまだ少し早いです。合格はゴールであると同時に、大学生活へのスタートラインです。入学資格を確定させるためには、定められた期間内に、正確に「入学手続き」を完了させる必要があります。この手続きを怠ると、せっかくの合格が取り消されてしまうため、細心の注意を払いましょう。

入学手続要項を隅々まで確認する

合格通知書と共に送られてくる、あるいはWebサイトからダウンロードする「入学手続要項(入学案内)」は、今後の手続きにおける全てが書かれた、いわば”説明書”です。合格の喜びに浮かれてパラパラと眺めるだけでは、重要な情報を見落とす可能性があります。

まずは落ち着いて、書類の隅から隅まで、一言一句を丁寧に読み込むことから始めましょう。 特に以下の点は、蛍光ペンでマークするなどして、確実に把握してください。

- 手続きの全体的な流れとスケジュール: いつまでに何をしなければならないのか、全体のタイムラインを把握します。

- 入学手続締切日: 最も重要な情報です。「〇月〇日 17時必着」「〇月〇日 消印有効」など、条件を正確に確認します。「必着」と「消印有効」では、書類を発送すべき日が全く異なるので注意が必要です。

- 提出が必要な書類一覧: 入学誓約書、保証書、住民票、高等学校の卒業証明書など、必要な書類がリストアップされています。漏れがないかチェックしましょう。

- 各書類の記入方法・注意事項: 記入漏れや間違いがないよう、見本などを参考に丁寧に記入します。保証人の署名・捺印が必要な書類もあります。

- 入学金・学費の納入について: 金額、納入期限、振込方法、振込名義人などの詳細を確認します。

- 入学前ガイダンスや入学式の日程: 大学生活のスタートに関わる重要な日程も記載されています。

疑問点があれば、小さなことでも放置せず、必ず入学手続要項に記載されている大学の担当部署(学務課、教務課など)に電話で問い合わせましょう。

期限内に入学手続き書類を準備・提出する

入学手続要項の確認が終わったら、すぐに書類の準備に取り掛かります。書類の中には、自分で記入するだけのものと、役所や出身高校で発行してもらう必要があるものがあります。

準備に時間がかかる書類

- 住民票: 市区町村の役所で発行してもらいます。本人確認書類(学生証、健康保険証など)と手数料が必要です。発行に時間がかかる場合もあるため、早めに申請に行きましょう。

- 卒業証明書: 在学中の高校に発行を依頼します。卒業式後に発行されるのが一般的ですが、入学手続きの期限に間に合うよう、いつから発行可能か事前に先生に確認しておくとスムーズです。

- 保証書: 保護者などに保証人になってもらい、署名・捺印をしてもらう必要があります。遠方に住んでいる場合は、郵送でのやり取りに時間がかかることも考慮しましょう。

全ての書類が揃ったら、記入漏れや捺印漏れがないか、最終チェックをします。そして、大学が指定する方法で提出します。

提出時の注意点

- 郵送方法: 普通郵便ではなく、配達記録が残る「簡易書留」や「レターパックプラス」で送るのが基本です。これにより、大学に確実に届いたか追跡できます。

- 締切厳守: 「必着」の場合は、締切日までに大学に書類が到着していなければなりません。郵送にかかる日数を考慮し、余裕を持って発送しましょう。「消印有効」の場合は、締切日の郵便局の窓口受付時間内に手続きをすれば間に合います。

書類の不備や遅延は、入学許可の取り消しに直結する重大なミスです。 決して後回しにせず、計画的に進めてください。

入学金・学費を納入する

書類の準備と並行して、入学金および前期分の学費(授業料など)の納入手続きを進めます。これもまた、期限までに納入が確認できなければ入学資格を失う、極めて重要な手続きです。

納入時の注意点

- 納入期限の確認: 書類提出の締切日と、学費納入の締切日が異なる場合があります。両方の期限を正確に把握しておきましょう。

- 振込方法: 多くの大学では、専用の振込依頼書を使った銀行窓口での振込を指定しています。ATMやインターネットバンキングからの振込が可能な場合もありますが、その際の注意点(振込依頼人名の入力方法など)が細かく定められていることが多いので、要項をよく確認してください。

- ATM・ネットバンキングの振込限度額: ATMやインターネットバンキングには、1日あたり・1回あたりの振込限度額が設定されていることがあります。入学金と学費の合計は高額になるため、限度額を超えてしまい、一度に振り込めないケースがあります。その場合は、事前に金融機関で限度額の引き上げ手続きが必要です。

- 振込依頼人名: 「受験生本人の氏名」で振り込むのか、「保護者の氏名」で良いのか、大学の指定を必ず確認します。指定と違う名義で振り込むと、大学側で誰からの入金か確認できず、トラブルの原因となります。

- 控えの保管: 振り込みが完了したら、金融機関の受付印が押された「振込金受取書」や「ご利用明細」は、入学許可証が届くまで、また場合によっては入学後も大切に保管しておきましょう。 納入したことの唯一の証明となります。

複数の大学に合格した場合の入学辞退手続き

併願していた複数の大学から合格通知を受け取ることは、受験生にとって大きな喜びであり、努力の証です。しかし、最終的に進学できる大学は一つだけです。そのため、入学しないと決めた大学に対しては、速やかに「入学辞退」の手続きを行う必要があります。

これは、単なるマナーの問題ではありません。あなたが辞退することで空いた席は、「補欠合格」の受験生に回ります。あなたの手続きが遅れると、合格の連絡を心待ちにしている別の受験生に影響が及ぶ可能性があるのです。

入学辞退の手続き方法

- 入学手続要項の確認: 辞退の方法は大学によって異なります。多くの場合、入学手続要項の中に「入学辞退届」といった書類が同封されているか、Webサイトからダウンロードする形式になっています。

- 書類の提出: 必要事項を記入し、指定された宛先に郵送します。電話連絡も併せて必要となる場合もあります。

- 辞退の連絡期限: 辞退手続きにも期限が設けられていることがあります。できるだけ早く、第一志望の大学への入学手続きが完了した時点など、進学先が確定した段階で速やかに行いましょう。

入学金・学費の返還について

- 入学金: 一度納入した入学金は、どのような理由があっても原則として返還されません。 入学金は「入学する権利を確保するためのお金」と位置づけられているためです。

- 授業料など: 入学金以外の授業料や施設設備費などについては、定められた期日(多くの場合は3月31日)までに入学辞退を申し出れば、返還されることがほとんどです。返還の条件や手続きの詳細は、必ず入学手続要項で確認してください。

複数の大学に合格し、入学金を納入した上で進学先をじっくり考える「滑り止め」の確保は、受験戦略として一般的です。しかし、その後の辞退手続きは、次の受験生への配慮として、責任を持って行うようにしましょう。

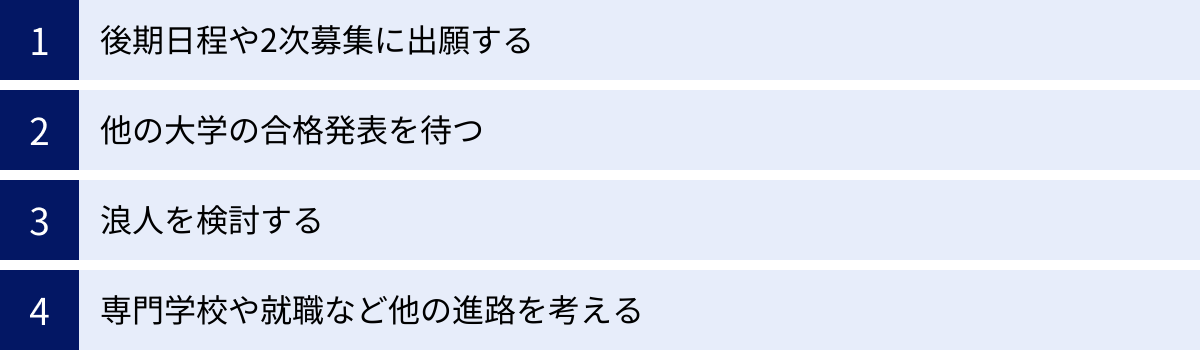

【不合格だった場合】次に取るべき行動と選択肢

「不合格」の三文字を目にすることは、誰にとっても辛く、ショックな出来事です。これまで積み重ねてきた努力を否定されたように感じ、目の前が真っ暗になるかもしれません。その気持ちは、痛いほど分かります。しかし、ここで立ち止まっているわけにはいきません。大切なのは、結果を冷静に受け止め、できるだけ早く気持ちを切り替えて、次に取るべき行動を考えることです。 ここでは、不合格だった場合に考えられる具体的な選択肢を解説します。

後期日程や2次募集に出願する

本命だった国公立大学の前期日程が不合格だった場合、あるいは私立大学の入試で思うような結果が出ていない場合でも、まだ受験のチャンスは残されている可能性があります。

- 国公立大学の後期日程・中期日程: 前期日程の出願時に、後期日程にも併せて出願している受験生は多いでしょう。前期が不合格だった場合、自動的に後期日程の選考に進みます。試験日は3月12日以降です。前期のショックを引きずっている暇はありません。すぐさま後期日程の試験科目(小論文や面接が多い)を確認し、過去問を解くなど、残された時間でできる限りの対策を始めましょう。最後まで諦めない強い気持ちが、逆転合格を呼び込むことがあります。

- 私立大学の2次募集(後期募集): 多くの私立大学では、2月下旬から3月にかけて、2次募集や後期募集、C日程などと呼ばれる追加の入試を実施します。これらは、当初の定員に満たなかった学部・学科が募集を行うものです。出願期間が非常に短いため、情報収集が鍵となります。大学のWebサイトをこまめにチェックしたり、予備校などが提供する入試情報サイトを活用したりして、自分が出願できる大学がないか探してみましょう。

これらの試験は、募集人数が少なく倍率も高くなりがちですが、挑戦する価値は十分にあります。重要なのは、迅速な情報収集と行動です。

他の大学の合格発表を待つ

第一志望の大学が不合格でも、併願している他の大学の合格発表がまだ残っているケースも多いでしょう。一つの結果に絶望せず、まずは残りの発表を冷静に待つことが大切です。

この時期は精神的に不安定になりがちですが、「まだチャンスは残っている」と自分に言い聞かせましょう。先に不合格という結果を知ったことで、残りの大学の合格の価値がより一層大きく感じられるかもしれません。

全ての合否結果が出揃うまでは、最終的な進路は確定しません。一つの結果で全ての受験が失敗したと結論づけるのは早計です。 スケジュール帳をもう一度確認し、次の発表日時を待ちましょう。その間に、もし合格していた場合と、そうでなかった場合、それぞれのパターンでどう行動するかをシミュレーションしておくのも、心の準備として有効です。

浪人を検討する

全ての結果が出揃い、残念ながらどの大学からも合格を得られなかった場合、あるいは合格した大学はあるものの、どうしても第一志望の大学を諦めきれない場合に、現実的な選択肢として「浪人」が浮上します。

浪人とは、高校卒業後、翌年の大学合格を目指して、1年間(あるいはそれ以上)受験勉強に専念することです。これは非常に大きな決断であり、安易に決めるべきではありません。以下の点をじっくりと考える必要があります。

- 強い意志の確認: なぜ浪人したいのか?「友達がみんな大学に行くから」「なんとなく」といった曖憂な理由では、1年間の厳しい勉強生活を乗り越えることは困難です。「この大学でなければ学べないことがある」「去年のリベンジを絶対に果たしたい」というような、明確で強い動機が必要です。

- 保護者との相談: 浪人するには、経済的な負担が伴います。予備校に通う場合は年間100万円近い費用がかかることもあります。また、精神的なサポートも不可欠です。自分の気持ちを正直に伝え、保護者の理解と協力を得ることが大前提となります。

- 学習環境の選択:

- 予備校: カリキュラムに沿って学習を進め、プロの講師から指導を受けられます。同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる環境も魅力です。

- 宅浪(自宅浪人): 自分のペースで学習を進められますが、強い自己管理能力が求められます。孤独感に苛まれたり、情報が不足したりするデメリットもあります。

- 敗因分析: なぜ現役で合格できなかったのか、その原因を冷静に分析することが、次の成功への第一歩です。基礎学力が不足していたのか、特定の科目が弱点だったのか、過去問対策が不十分だったのか。弱点を明確にし、1年間でそれをどう克服していくか、具体的な学習計画を立てることが重要です。

浪人生活は、学力だけでなく精神力も大きく成長させる機会となり得ます。しかし、それは同時に、孤独やプレッシャーとの戦いでもあります。後悔しないためにも、ご家族や学校の先生と十分に話し合い、覚悟を持って決断しましょう。

専門学校や就職など他の進路を考える

大学進学だけが、高校卒業後の道ではありません。視野を広げれば、多様な選択肢が存在します。不合格という結果を、自分にとって本当にやりたいことを見つめ直す良い機会と捉えることもできます。

- 専門学校: 特定の分野における専門的な知識や実践的なスキルを身につけたいのであれば、専門学校は非常に魅力的な選択肢です。IT、医療、デザイン、調理、美容など、様々な分野があります。大学よりも早く社会に出て即戦力として活躍したい、という人に向いています。3月でも出願を受け付けている学校は多いため、今からでも情報収集は間に合います。

- 短期大学: 4年制大学に比べて短い期間(2年間)で専門分野を学び、短期大学士の学位を取得できます。卒業後に4年制大学の3年次に編入する道も開かれています。まずは短大で学びながら、将来の方向性を考えたいという場合に適しています。

- 就職: 高校を卒業して、社会に出て働くという選択肢です。高卒者向けの求人情報を探したり、ハローワークで相談したりすることから始めます。働きながら学びたいことを見つけ、社会人入試などを利用して大学進学を目指す道もあります。

- 留学・ギャップイヤー: 海外の大学に進学したり、ワーキングホリデーなどを利用して海外で経験を積んだりするのも一つの方法です。一度立ち止まり、自分探しの時間(ギャップイヤー)を持つのも良いでしょう。

「大学に行けなかった」とネガティブに捉えるのではなく、「大学以外の道を選んだ」とポジティブに考えることが大切です。どの道を選んでも、その先で努力すれば、自分らしい輝かしい未来を築くことは可能です。

補欠合格・追加合格とは?

合格発表の際に、「合格」「不合格」のほかに「補欠」という結果を目にすることがあります。また、一度不合格になったはずの大学から、後日突然「追加合格」の連絡が来ることもあります。これらは一体どのような仕組みなのでしょうか。多くの受験生がやきもきさせられる、補欠合格・追加合格について詳しく解説します。

補欠合格・追加合格の仕組み

まず、言葉の定義を整理しておきましょう。

- 補欠合格: 正規の合格者が入学を辞退し、入学定員に欠員が生じた場合に、繰り上げて合格となる「権利を持つ候補者」のことです。この時点ではまだ合格ではありません。「補欠者リスト」の上位にいる、という状態です。

- 追加合格: 補欠合格者の中から、実際に繰り上げられて「合格」となったことを指します。大学によっては、「繰り上げ合格」という言葉を使うこともあります。

では、なぜこのような制度があるのでしょうか。それは、大学が「入学定員」を確保するためです。

私立大学を中心に、多くの受験生は複数の大学を併願します。そのため、大学側は、合格を出した受験生全員が入学してくるわけではないことを想定しています。過去のデータなどから辞退者の割合を予測し、あらかじめ入学定員よりも多めに合格者(正規合格者)を出します。

しかし、その年の受験生の動向によっては、予測以上に辞退者が多く出てしまい、正規合格者だけでは入学定員を満たせなくなってしまうことがあります。この「欠員」を補充するために、あらかじめリストアップしておいた「補欠合格者」の中から、順位の高い人から順に連絡をし、追加で合格とするのです。これが、補欠合格・追加合格の基本的な仕組みです。

発表方法のパターン

補欠合格の扱いは、大学によって様々です。

- 補欠候補者として発表されるパターン: 合格発表と同時に、「あなたは補欠です」あるいは「補欠順位〇番です」と通知されるケース。自分が繰り上げの可能性があることを事前に知ることができます。

- 発表されないパターン: 正規合格者以外は、全員「不合格」とだけ通知されるケース。この場合、受験生は自分が補欠候補になっていることすら知りません。後日、突然大学から追加合格の電話がかかってきて、初めて自分が繰り上げの対象だったと知ることになります。

どちらのパターンかは、大学の募集要項に記載されていることがほとんどです。自分が補欠合格の可能性があるのかどうか、事前に確認しておくことが心の準備に繋がります。

連絡が来る時期と対応方法

では、追加合格の連絡は、いつ、どのようにして来るのでしょうか。

連絡が来る時期

追加合格の連絡は、正規合格者の入学手続締切日以降に始まります。 辞退者の数が確定してから、欠員補充がスタートするためです。

- 第1回目のピーク: 2月中旬から下旬にかけての、私立大学の一次手続締切日の直後。

- 第2回目のピーク: 3月中旬の、国公立大学前期日程の合格発表後。私立大学に合格し入学金も納めていた受験生が、本命の国公立に合格したため、次々と入学を辞退するからです。

- 最終盤: 3月下旬まで連絡が続くことも珍しくありません。場合によっては、入学式の数日前や前日といった、本当にぎりぎりのタイミングで連絡が来ることもあります。

つまり、3月末までは、どの大学からも連絡が来る可能性があると心得ておく必要があります。

連絡方法と対応

追加合格の連絡は、一刻を争うため、電話で直接かかってくることが最も多いです。その次に、速達郵便が考えられます。

電話連絡への備え

- 知らない番号でも必ず出る: 大学からの電話は、非通知設定や、登録していない市外局番からかかってくることがあります。3月中は、知らない番号からの着信でも必ず出るようにしましょう。留守番電話設定にしておき、メッセージを残してもらうのも有効です。

- 即答を求められる: 電話口で「追加合格となりましたが、入学の意思はありますか?」と尋ねられます。回答の猶予はほとんどなく、その場で「はい、入学します」か「いいえ、辞退します」のどちらかを即答しなければならないケースが多いです。

- 入学意思の事前確認: 連絡が来た場合にどうするか、あらかじめ家族と話し合い、自分の意思を固めておくことが極めて重要です。もし進学する可能性がある大学なら、すぐに入学金を支払えるよう、金銭的な準備もしておく必要があります。

突然の電話に舞い上がってしまい、よく考えずに「入学します」と答えてしまうと、後から辞退することはできません。逆に、本当は行きたい大学なのに、動揺して「辞退します」と答えてしまえば、その権利は次の候補者に移ってしまいます。

補欠合格・追加合格は、まさに「待ち」の勝負です。 過度な期待は禁物ですが、可能性がゼロでない限り、いつ連絡が来ても冷静に対応できるよう、心の準備と家族との意思疎通を徹底しておきましょう。

合格発表を待つ間の心構え

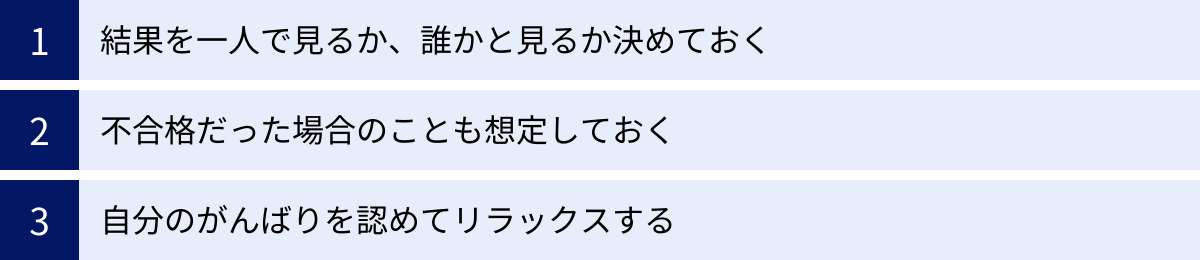

試験がすべて終わり、合格発表を待つまでの期間は、受験生にとって独特な時間です。解放感がある一方で、結果への不安が常に頭の片隅にあり、落ち着かない日々を過ごす人も多いでしょう。この期間を少しでも穏やかに、そして有意義に過ごすための心構えを3つ紹介します。

結果を一人で見るか、誰かと見るか決めておく

合格発表の瞬間を、どのように迎えるか。これは意外と重要な問題です。Webサイトで確認する場合、一人で静かに結果と向き合うことも、家族や友人と一緒にその瞬間を待つこともできます。どちらが良いという正解はなく、自分自身の性格に合った方法を事前に決めておくことが、心の負担を軽くします。

- 一人で見る場合のメリット・デメリット

- メリット: 他人の目を気にせず、自分のペースで結果を受け止められます。もし不合格だった場合でも、感情を整理する時間を一人で持つことができます。喜びも悲しみも、まずは自分の中でじっくりと噛みしめたいタイプの人に向いています。

- デメリット: 喜びをすぐに分かち合えなかったり、不合格だった場合に一人でショックを抱え込んでしまったりする可能性があります。

- 誰かと見る場合のメリット・デメリット

- メリット: 合格した時の喜びを、その場で大切な人と分かち合うことができます。不合格だった場合でも、すぐに慰めてもらえたり、励ましてもらえたりと、精神的な支えになります。

- デメリット: 周囲の期待がプレッシャーに感じられることがあります。不合格だった時に、周りに気を遣わせてしまうことを申し訳なく思うかもしれません。

どちらの状況もシミュレーションしてみて、自分が最もリラックスして、かつ、どんな結果でも受け入れやすいと感じる方法を選びましょう。 事前に「発表は一人で見たいから、終わったら報告するね」と家族に伝えておくだけでも、当日のプレッシャーは大きく変わります。

不合格だった場合のことも想定しておく

「縁起でもない」と思うかもしれませんが、あらかじめ「不合格だった場合」のシナリオを具体的に想定しておくことは、メンタルヘルスを保つ上で非常に有効なテクニックです。これは、心理学で「防衛的ペシミズム(防衛的な悲観主義)」と呼ばれるもので、最悪の事態を事前にシミュレーションしておくことで、実際にそれが起こった時の精神的ダメージを和らげ、次の行動にスムーズに移れるようにする心の準備です。

これは、ネガティブ思考に陥るためではありません。むしろ、パニックを防ぎ、冷静さを保つためのポジティブな戦略です。

具体的に考えておくこと

- 次の行動計画: もしこの大学が不合格だったら、次に何をするか。「後期日程の対策を始める」「まだ発表が残っているB大学の結果を待つ」「浪人について、親にこう相談してみよう」など、具体的なアクションプランを考えておきます。

- 気持ちの伝え方: 誰に、どのように結果を報告するか。親友にはすぐに電話しようか、家族にはリビングで直接話そうか。

- 自分への慰め方: もし落ち込んだら、好きな音楽を聴く、美味しいものを食べる、一日中寝るなど、自分を労わる方法を考えておきます。

万全の準備をしておけば、実際に不合格だったとしても、「想定内だ。さて、計画通り次のステップに進もう」と、前向きに気持ちを切り替えやすくなります。 もちろん、合格していたら、それは最高の「嬉しい想定外」です。どちらに転んでも、自分をコントロールしやすくなるのです。

自分のがんばりを認めてリラックスする

合格発表を待つ間、最も大切にしてほしいのが、「結果がどうであれ、これまでの自分の努力を認めてあげる」という視点です。

大学受験は、非常に長い期間にわたる挑戦です。眠い目をこすって勉強した日、模試の結果に一喜一憂した日、遊びたい気持ちを我慢した日。その一日一日の積み重ねは、合否という結果だけで測れるものではありません。そのプロセス自体が、あなたを大きく成長させた紛れもない事実です。

結果を待つ間は、自分を責めたり、不安に苛まれたりする時間ではなく、これまで頑張り抜いた自分自身を最大限に労い、心と体を休ませるための貴重な時間と捉えましょう。

- 趣味に没頭する: 受験勉強のために我慢していたゲーム、読みたかった本、見たかった映画などを心ゆくまで楽しむ。

- 体を動かす: 散歩やジョギング、好きなスポーツで汗を流す。体を動かすことは、ストレス解消に非常に効果的です。

- 友人と話す: 同じように発表を待つ友人と、お互いの健闘をたたえ合ったり、たわいもない話をしたりするだけでも、気持ちは楽になります。

不安が完全に消えることはないかもしれません。しかし、「人事を尽くして天命を待つ」という言葉の通り、あなたはやるべきことを全てやりました。あとは、堂々と結果を待つだけです。この期間を上手に使ってリフレッシュすることが、次のステージへ進むためのエネルギーになります。

合格発表はゴールではなく、新たなスタート

大学受験の合格発表は、長く険しい道のりの一つの到達点です。合格すれば、これまでの努力が報われた喜びに包まれ、希望に満ちた大学生活への扉が開かれます。不合格であれば、深い喪失感や悔しさを味わうことになるかもしれません。

しかし、どちらの結果であっても、忘れてはならないことがあります。それは、合格発表は人生のゴールではなく、新たな道を歩み始めるための「スタートライン」に過ぎないということです。

合格を勝ち取った人は、そこで満足して歩みを止めてはいけません。大学は、自ら学びたいことを見つけ、主体的に行動する場所です。合格は、そのための「入場券」を手に入れたに過ぎません。これから始まる4年間(あるいはそれ以上)の学びや経験を通して、自分がどう成長していくかが問われます。

一方で、望んだ結果が得られなかった人も、決して人生が終わったわけではありません。後期日程や浪人という道で再挑戦するのか、専門学校や就職という別の道を選ぶのか。どの選択をするにせよ、そこには新たな可能性が広がっています。この悔しい経験は、あなたを精神的に強くし、人の痛みが分かる、深みのある人間に成長させてくれるはずです。回り道をしたからこそ見える景色も、必ずあります。

大学受験という大きな挑戦を乗り越えた経験そのものが、合否の結果以上に価値のある、あなたの人生の財産となります。 目標に向かって計画を立て、努力を継続し、プレッシャーの中で自分と向き合った日々は、これから先の人生で困難に直面したときに、あなたを支える大きな力となるでしょう。

この記事が、全ての受験生と、そのご家族の皆様にとって、合格発表という特別な日を乗り越え、結果に関わらず前向きに次の一歩を踏み出すための一助となれば幸いです。あなたの未来が、輝かしいものであることを心から願っています。