「学校に行けていないけれど、大学には行きたい」「不登校だったから、もう大学受験は無理なのだろうか」

このような不安を抱え、未来への一歩を踏み出せずにいる方も少なくないでしょう。結論からお伝えすると、不登校から大学受験に挑戦し、合格を勝ち取ることは十分に可能です。

不登校という経験は、決してあなたの人生の終わりを意味するものではありません。むしろ、その期間に自分と向き合い、悩み、考え抜いた経験は、これからの人生を歩む上で大きな強みとなり得ます。大学受験は、全日制高校に通う生徒だけのものではなく、多様な背景を持つすべての挑戦者に開かれています。

しかし、その道のりが平坦でないことも事実です。学習の遅れ、生活リズムの乱れ、情報の不足、精神的な孤立感など、乗り越えるべき課題は少なくありません。だからこそ、正しい情報を知り、自分に合った戦略を立て、適切なサポートを活用することが不可欠です。

この記事では、不登校からの大学受験を本気で目指すあなたや、そのご家族に向けて、網羅的かつ具体的な情報を提供します。

- 不登校が大学受験で不利になるケースと、そうでないケース

- 自分に合った大学受験のルート選び(在籍、転校、高認)

- 合格を勝ち取るための具体的な勉強法と学習計画の立て方

- 独学、塾、家庭教師など、自分に合った学習スタイルの見つけ方

- 一人で抱え込まないための相談先とサポート体制

この記事を最後まで読めば、不登校という状況から大学受験へと向かうための明確な道筋が見え、漠然とした不安が「これならできるかもしれない」という具体的な希望に変わるはずです。あなたの挑戦を、ここから始めましょう。

目次

不登校からでも大学受験は可能

「不登校から大学受験なんて、本当に可能なのか?」という疑問に対して、改めて明確にお答えします。はい、可能です。 実際に、不登校を経験しながらも志望大学への合格を果たしている先輩たちは数多く存在します。なぜなら、現在の大学入試制度は非常に多様化しており、全日制高校に毎日通うことだけが唯一の道ではないからです。

この「可能である」という事実の背景には、いくつかの重要なポイントがあります。

第一に、大学受験資格を得るためのルートが複数あることです。高校を卒業することだけが大学受験への切符ではありません。例えば、心身の負担が少ない通信制高校に転校して高卒資格を目指す道があります。あるいは、高等学校卒業程度認定試験(高認)に合格すれば、高校を卒業していなくても、満18歳になる年度から大学受験資格を得られます。この多様な選択肢の存在が、不登校という状況にある生徒にとって大きなセーフティネットとなっています。今の環境が苦しいのであれば、自分に合った環境を主体的に選ぶことができるのです。

第二に、入試方式の多様化が挙げられます。かつての大学入試は、学力試験一辺倒のイメージが強かったかもしれません。しかし現在では、学力試験の点数で合否が決まる「一般選抜」だけでなく、あなたの個性や意欲、探究心などを多角的に評価する「総合型選抜(旧AO入試)」が多くの大学で導入されています。

一般選抜は、当日の学力試験の成績が最も重視されるため、高校時代の出席日数や内申点の影響を最小限に抑えることができます。 つまり、不登校期間中の学習の遅れを自分のペースで挽回し、試験本番で実力を発揮すれば、対等に戦うことが可能です。

一方で、総合型選抜では、不登校という経験そのものを自己アピールの材料として活かせる可能性があります。 なぜ学校に行けなくなったのか、その期間に何を考え、何を学び、どのような壁を乗り越えてきたのか。その経験を自分の言葉で語り、大学での学びに繋げる強い意志を示すことができれば、それは他の受験生にはない、あなただけのユニークな強みとして評価されることさえあるのです。

第三に、学習環境の選択肢が豊富にあることも大きな追い風です。学校の授業を受けられなくても、学力を向上させる方法はいくらでもあります。自分のレベルに合わせてじっくり取り組める参考書、プロ講師の分かりやすい授業を何度でも視聴できる映像授業、マンツーマンで丁寧に指導してくれる家庭教師、同じ目標を持つ仲間と切磋琢磨できる塾・予備校など、選択肢は多岐にわたります。特に近年はオンライン教材が飛躍的に充実しており、時間や場所を選ばずに質の高い学習を進められるようになりました。自分に最適な学習ツールを組み合わせることで、効率的に学力の遅れを取り戻すことが可能です。

そして最後に、不登校という経験がもたらす、意外なメリットにも目を向けてみましょう。学校という集団生活から離れたことで、あなたは自分自身と深く向き合う時間を得たはずです。「自分は何が好きで、何が苦手なのか」「将来、何をしたいのか」「社会とどう関わっていきたいのか」。こうした問いと向き合った経験は、大学で何を学びたいのかという明確な目的意識に繋がります。目的が明確であれば、受験勉強へのモチベーションも高く維持できるでしょう。また、学校の時間割に縛られないため、自由な時間を活用して、自分の興味がある分野をとことん探究したり、受験科目に特化して集中的に学習したりといった、戦略的な時間の使い方ができるのも大きな利点です。

もちろん、不登校からの大学受験は簡単な道ではありません。しかし、「不可能」では決してありません。重要なのは、「自分には無理だ」と諦めてしまうのではなく、「どうすれば可能になるか」という視点で、自分に合った道を探し、一歩ずつ着実に進んでいくことです。この記事では、そのための具体的な方法を詳しく解説していきます。

不登校が大学受験で不利になるケース

不登校からでも大学受験は可能である一方、選ぶ入試方式によっては、不登校の経歴が不利に働くケースがあるのも事実です。事前にこれらのケースを正確に理解しておくことは、適切な受験戦略を立てる上で非常に重要です。ここでは、どのような場合に不利になりやすいのかを具体的に解説します。

学校推薦型選抜(指定校推薦・公募推薦)

大学入試の中でも、学校推薦型選抜は、不登校の経験が最も直接的に不利に働く入試方式と言えるでしょう。この選抜方法は、在籍する高校の学校長からの推薦が必須となるためです。

- 指定校推薦: 大学が特定の高校に対して推薦枠を与え、その高校内で選ばれた生徒が出願できる制度です。大学と高校の信頼関係に基づいており、合格率が非常に高いのが特徴です。しかし、その分、校内選考の基準は非常に厳しく設定されています。学業成績(評定平均)だけでなく、欠席日数が極めて少ないことが絶対条件となることがほとんどです。「3年間の欠席日数が10日以内」といった明確な基準が設けられている場合が多く、不登校の生徒がこの基準をクリアすることは現実的に極めて困難です。

- 公募推薦: 大学が定める出願条件を満たし、学校長の推薦が得られれば、どの高校からでも出願できる制度です。指定校推薦ほどではありませんが、こちらも高校での学業や生活態度が評価の対象となります。出願条件に「評定平均〇.〇以上」といった基準が設けられていることが多く、不登校によって十分な成績が修められていない場合は出願自体ができません。また、出願資格に欠席日数の上限が明記されていなくても、選考過程で提出する調査書(後述)の欠席記録が、合否判断にマイナスの影響を与える可能性は否定できません。

つまり、学校での日々の学業や生活態度を評価の根幹とする学校推薦型選抜は、不登校の生徒にとっては非常にハードルの高い入試方式です。大学進学を考える際は、この方式に固執せず、他の選択肢に目を向けることが賢明です。

調査書(内申点)の提出が必要な場合

多くの大学入試では、出願時に「調査書」の提出が求められます。調査書とは、高校が作成する生徒の公式な記録であり、いわば「高校生活の成績表」です。この調査書の内容が、不登校の生徒にとって不利に働くことがあります。

調査書には主に以下のような内容が記載されます。

- 各教科の学習の記録: 各教科の評定(5段階評価など)や修得単位数が記載されます。これをもとに、全体の評定平均値が算出されます。

- 指導上参考となる諸事項: 学習における特徴、行動の特徴、特別活動の記録、部活動、ボランティア活動、取得した資格などが文章で記載されます。

- 出欠の記録: 学年ごとの授業日数、欠席日数、出席停止・忌引等の日数が記載されます。

不登校の場合、この調査書において不利になるポイントは主に2つです。

- 評定平均(内申点)が低い、または算出不能: 長期間学校を休んでいると、定期テストを受けられず、授業にも参加できないため、多くの教科で評定がつかない、あるいは非常に低い評定になる可能性があります。大学によっては、出願資格として一定以上の評定平均を求めている場合があり、その基準を満たせなければ出願できません。また、学力試験の点数と調査書の内容を総合的に評価する大学の場合、評定平均の低さが減点対象となることがあります。

- 欠席日数の多さがマイナス評価に繋がる可能性: 調査書の「出欠の記録」に記載された欠席日数の多さが、学習意欲や生活態度の評価に影響を与える可能性があります。特に面接が課される入試では、欠席理由について質問されることも考えられます。その際に、納得のいく説明ができないと、入学後の就学意欲を疑問視され、マイナス評価に繋がるリスクがあります。

ただし、調査書をどれだけ重視するかは、大学や学部、入試方式によって大きく異なります。 一般選抜(後述)では、学力試験の点数が合否の大部分を占め、調査書は参考程度、あるいは出願資格の確認のみに使われるケースも少なくありません。そのため、調査書の内容に自信がなくても、過度に悲観する必要はありません。

出席日数が重視される入試方法

一部の大学や学部では、出願資格そのものに「欠席日数の上限」を設けている場合があります。これは特に、学校推薦型選抜や一部の総合型選抜に見られます。

例えば、入試要項に「高等学校第3学年1学期(前期)までの欠席日数が合計20日以内の者」といった具体的な記述がある場合、この条件を満たさなければ、どれだけ学力や意欲が高くても出願することができません。

このような入試方式は、高校での継続的な学習や規則正しい生活態度を重視する大学・学部の姿勢の表れです。特に、医療系(医師、看護師、理学療法士など)や教育系の学部では、真面目さや責任感が求められるため、出席状況を厳しく見る傾向があります。

したがって、大学受験を考える際には、まず志望校の入試要項を熟読し、出願資格に出席日数に関する規定がないかを確認することが最初のステップとなります。もし厳しい規定がある場合は、その大学を諦めるか、出席日数が問われない別の入試方式(一般選抜など)で挑戦するかの判断が必要です。

これらの不利になるケースを理解することは、闇雲に努力して時間や労力を無駄にしないために不可欠です。自分の状況を客観的に見つめ、不利を避け、むしろ強みを活かせる受験戦略を立てていきましょう。次の章では、そのための具体的な方法を解説します。

不登校でも不利になりにくい大学受験の方法

前章で解説したように、不登校の経歴が不利に働く入試方式がある一方で、その影響を最小限に抑え、自分の力で合格を掴み取れる方法も確かに存在します。ここでは、不登校を経験した人でも不利になりにくい、むしろ強みを活かせる可能性のある大学受験の方法を3つ紹介します。

一般選抜

一般選抜は、不登校からの大学受験において最も王道かつ公平なルートと言えます。一般選抜とは、主に大学入学共通テストや大学独自の学力試験の成績によって合否を判定する入試方式です。

この方式がなぜ有利かというと、その評価基準の大部分が「当日の試験の点数」にあるからです。多くの大学の一般選抜では、調査書は出願資格の確認(高校を卒業、または卒業見込みであることの証明)のために提出を求めるだけで、その内容が合否に直接影響することはほとんどありません。一部、調査書を点数化して評価に加える大学もありますが、その配点は学力試験に比べて非常に小さいのが一般的です。

| 評価項目 | 一般的な配点のイメージ | 不登校への影響 |

|---|---|---|

| 学力試験(共通テスト・個別試験) | 80%~100% | 影響なし(本人の努力次第) |

| 調査書(内申点・出席日数) | 0%~20% | 影響が小さい、または全くない |

| 面接・小論文 | 課されない場合が多い | 課される場合は対策が必要 |

このように、一般選抜は過去の経歴(欠席日数や内申点)に左右されず、純粋に学力で勝負できるフィールドです。不登校の期間に生じてしまった学習のブランクも、自分のペースで計画的に学習を進め、基礎から着実に積み上げていくことで十分に埋めることができます。学校の時間割に縛られない分、苦手科目の克服や得意科目のさらなる強化に集中的に時間を使えるというメリットさえあります。

【ポイント】

- 過去は関係ない: 高校時代の成績や出席日数に自信がなくても、受験勉強で実力をつければ逆転が可能です。

- 目標が明確: 「〇〇大学の入試で〇点を取る」という具体的な目標設定がしやすく、学習計画を立てやすいのが特徴です。

- 情報収集が重要: どの科目が課されるのか、配点はどうなっているのか、出題傾向はどうかなど、志望校の入試情報を徹底的に分析することが合格への鍵となります。

一般選抜は、不登校というハンディキャップを乗り越え、自分の努力で未来を切り拓きたいと考える人にとって、最も公平で開かれた道と言えるでしょう。

総合型選抜(旧AO入試)

一見、面接や書類審査がある総合型選抜は不利に思えるかもしれません。しかし、戦略次第では、不登校の経験を逆に強力なアピール材料に変えることができる、ポテンシャルの高い入試方式です。

総合型選抜は、学力だけでなく、志願者の意欲、個性、適性、将来性などを、提出書類(志望理由書、活動報告書など)や面接、小論文、プレゼンテーションといった多様な方法で総合的に評価します。ここで重要なのは、「なぜこの大学のこの学部で学びたいのか」という問いに対して、自分自身の経験に基づいた説得力のあるストーリーを語れるかどうかです。

不登校の経験は、まさにそのストーリーの核になり得ます。

例えば、以下のような切り口でアピールすることが考えられます。

- 自己分析と将来への接続: 「なぜ学校に行けなくなったのか」を深く自己分析し、「その経験を通じて、人間の心理や社会の仕組みに興味を持った。だからこそ、貴学の心理学部(社会学部)で専門的に学び、同じような悩みを抱える人を支える仕事がしたい」と繋げる。

- 不登校期間中の探究活動: 「学校には行けなかったが、その時間を利用して独学でプログラミングを学び、簡単なアプリを開発した。この経験から、情報技術の可能性を実感し、貴学の情報科学部でより高度な知識と技術を身につけたい」とアピールする。

- 困難を乗り越えた経験: 「不登校という困難な状況を、周囲のサポートを得ながらも最終的には自分の意志で乗り越え、大学受験という目標を見つけた。この経験で培った精神的な強さや自己管理能力は、大学での主体的な学びに必ず活かせる」と、人間的な成長を訴える。

【ポイント】

- ネガティブをポジティブに転換: 不登校を「ただ休んでいた期間」ではなく、「自分と向き合い、探究し、成長した期間」として意味づけすることが重要です。

- 大学とのマッチング: なぜその大学でなければならないのか、自分の経験と大学のアドミッション・ポリシー(入学者受け入れ方針)をしっかり結びつけて説明する必要があります。

- 準備が不可欠: 面接で不登校の理由を質問されることはほぼ確実です。自信を持って前向きに語れるよう、事前の自己分析と模擬面接などの練習が欠かせません。

総合型選抜は、学力試験だけでは測れないあなたの魅力やポテンシャルを評価してくれる入試方式です。自分の経験を言語化し、未来への熱意を伝える力に自信があるなら、挑戦してみる価値は十分にあります。

調査書が不要な大学を選ぶ

究極的な方法として、出願時に調査書の提出が不要な大学・入試方式を選ぶという選択肢もあります。これにより、欠席日数や内申点を一切気にすることなく、受験に臨むことができます。

調査書が不要になる主なケースは以下の通りです。

- 高等学校卒業程度認定試験(高認)を利用して出願する場合: 高認に合格した人は、大学に出願する際に、高校が発行する調査書の代わりに「合格成績証明書」を提出します。この証明書には試験の成績が記載されていますが、高校の欠席日数や内申点といった情報は一切含まれていません。そのため、高認ルートは、調査書の問題を完全にクリアできる最も確実な方法です。ほとんどの大学の一般選抜は、高認合格者にも門戸を開いています。

- 一部の私立大学や通信制大学の入試: 大学によっては、一般選抜において「高等学校卒業(見込み)者」であれば、調査書の内容を評価対象とせず、提出のみを求めたり、あるいは特定の入試方式(例:社会人入試、特定の学部独自の入試など)で調査書自体を不要としたりする場合があります。また、書類選考のみで入学できる通信制大学なども存在します。

この方法を選ぶ場合、志望する大学の入試要項を隅々まで確認し、「出願書類」の欄を精査することが何よりも重要です。大学のウェブサイトや入試情報サイトをこまめにチェックし、自分が出願できる条件の大学・学部を探し出す情報収集能力が求められます。

これらの不利になりにくい方法を理解し、自分の性格や学力、そして不登校の経験をどう活かしたいかを考え合わせることで、あなたに最適な受験戦略が見えてくるはずです。

不登校から大学受験を目指すための3つのルート

不登校の状態から大学受験を目指すには、まず「大学受験資格」を得る必要があります。そのための道筋は一つではありません。ここでは、代表的な3つのルートを紹介し、それぞれのメリット・デメリット、そしてどのような人に向いているかを詳しく解説します。自分にとってどの道が最も現実的で、納得できる選択なのかを考える参考にしてください。

| ルート | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| ① 今の高校に在籍 | ・環境を変えずに済む ・友人関係を維持できる可能性 ・学校のサポート(進路指導など)を受けられる |

・出席日数が足りないと卒業できない ・周囲との比較で焦りを感じやすい ・精神的な負担が大きい場合がある |

・不登校が一時的、または保健室登校などで単位取得の見込みがある人 ・学校の先生や友人と良好な関係を築けている人 |

| ② 通信制高校へ転校 | ・自分のペースで学習できる ・登校日数が少なく、心身の負担が少ない ・大学受験サポートが手厚い学校も多い |

・自己管理能力が求められる ・学費が全日制より高くなる場合がある ・友人を作りにくい場合がある |

・全日制高校への復帰が難しい人 ・自分の時間を確保して受験勉強に集中したい人 ・人間関係のストレスを減らしたい人 |

| ③ 高卒認定試験(高認) | ・最短で大学受験資格を得られる(満18歳になる年度から受験可能) ・高校に通う必要がない ・費用を抑えられる |

・高校卒業資格にはならない(最終学歴は中卒のまま) ・学習を全て独力で進める必要がある ・大学によっては出願に制限がある場合も |

・高校生活に価値を見出せない人 ・早く大学受験に集中したい人 ・年齢に関係なく自分のペースで進めたい人 |

① 今の高校に在籍したまま受験する

現在在籍している全日制高校に籍を置いたまま、卒業と大学受験を目指すルートです。

【メリット】

最大のメリットは、環境を大きく変えずに済むことです。転校などの手続きは不要で、もし学校に信頼できる友人や先生がいれば、その関係を維持しながらサポートを受けることができます。学校によっては、不登校の生徒のために別室での学習を許可したり、保健室登校を単位として認定したり、レポート提出で授業出席を代替するなどの柔軟な対応をしてくれる場合があります。学校の進路指導室を利用すれば、大学の過去問や受験情報なども入手しやすいでしょう。

【デメリット】

最も大きなハードルは、卒業要件である出席日数を満たす必要があることです。長期間の完全な不登校状態が続いている場合、単位が取得できずに留年、あるいは卒業が困難になるリスクがあります。また、クラスメイトが普通に登校し、部活や行事に励んでいる姿を見聞きすることで、焦りや疎外感を感じ、精神的な負担が増してしまう可能性も考えられます。

【こんな人におすすめ】

このルートは、不登校が比較的短期で、学校への復帰に前向きな気持ちがある人に向いています。また、「教室には入れないけれど、保健室なら行ける」「週に数日なら登校できる」といった状況で、学校側と相談しながら単位を取得できる見込みがある場合に現実的な選択肢となります。担任の先生や養護教諭、スクールカウンセラーなど、学校内に協力的な大人がいるかどうかが重要な鍵になります。

② 通信制高校へ転校して受験する

全日制高校から、より柔軟な学習スタイルが可能な通信制高校へ転校し、高卒資格の取得と大学受験を目指すルートです。近年、この選択をする生徒は増加傾向にあります。

【メリット】

通信制高校の最大の魅力は、自分のペースで学習を進められることです。基本は自宅でのレポート学習が中心で、スクーリングと呼ばれる登校日も年間数日~20日程度と少ないため、対人関係のストレスや朝起きるのが辛いといった悩みを大幅に軽減できます。これにより、心身の健康を取り戻しながら、空いた時間を丸ごと大学受験の勉強に充てることができます。近年では、大学進学に特化したコースを設けている通信制高校も多く、専門のカウンセラーによる進路指導や、予備校講師による映像授業など、手厚い受験サポートを受けられる場合もあります。

【デメリット】

自由度が高い分、徹底した自己管理能力が求められます。学習計画を自分で立て、レポートの提出期限を守るなど、主体的に学習に取り組む姿勢が必要です。また、全日制高校に比べて学費が高くなる傾向があります(ただし、国の就学支援金の対象にはなります)。毎日顔を合わせるクラスメイトがいないため、友人を作りにくく、孤独を感じる人もいるかもしれません。

【こんな人におすすめ】

「全日制高校のシステムや人間関係は合わないけれど、高校卒業資格はきちんと取得したい」「自分の時間を最大限活用して、難関大学への合格を目指したい」という人にとって、通信制高校は非常に有効な選択肢です。特に、自分の興味や目標がはっきりしている人は、その自由な環境を活かして大きく成長できる可能性があります。

③ 高卒認定試験(高認)を取得して受験する

高校には通わず、「高等学校卒業程度認定試験(高認)」に合格することで、大学受験資格を得るルートです。

【メリット】

高認の最大のメリットは、高校に通うというプロセスを完全にスキップできる点です。これにより、学校生活に伴う様々なストレスから解放されます。試験は年に2回実施され、一度合格した科目は生涯有効なため、自分のペースで数回に分けて全科目の合格を目指すことも可能です。早ければ16歳から受験でき、満17歳で全科目に合格すれば、翌年度(満18歳になる年度)の大学入試に出願できます。これは、大学受験への最短ルートとなり得ます。また、予備校などに通わない場合、受験料と参考書代だけで済むため、費用を最も安く抑えられます。

【デメリット】

最も注意すべき点は、高認はあくまで「高校卒業者と同等以上の学力がある」ことを認定するものであり、「高校卒業」の資格(学歴)にはならないということです。大学に進学・卒業すれば最終学歴は「大卒」になりますが、万が一大学を中退した場合、最終学歴は「中卒」のままとなります。就職の際に、応募資格を「高卒以上」としている企業には応募できない可能性があるというリスクを理解しておく必要があります。(参照:文部科学省 高等学校卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定))

また、学習計画から試験対策まで、すべてを自分一人で、あるいは塾などのサポートを得ながら進める必要があり、強い意志と計画性が不可欠です。

【こんな人におすすめ】

「高校という組織に所属すること自体に意味を見出せない」「とにかく早く大学受験の勉強に集中したい」「集団生活が極度に苦手」といった人には、高認が最適な選択となる場合があります。明確な目標を持ち、独力で道を切り拓いていく覚悟がある人にとって、最も自由で効率的なルートと言えるでしょう。

どのルートを選ぶかは、あなたの人生における重要な決断です。それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、ご自身の性格、心身の状態、そして将来の目標と照らし合わせながら、保護者や信頼できる大人とも相談して、最も納得のいく道を選んでください。

不登校の人が大学受験でつまずきやすい3つの課題

不登校からの大学受験という道は、希望に満ちていると同時に、特有の困難も伴います。多くの先輩たちが直面してきた「つまずきやすい課題」を事前に知っておくことで、心構えができ、具体的な対策を立てることができます。ここでは、代表的な3つの課題について解説します。

① 勉強の遅れや学習ブランク

これは、不登校を経験したほぼ全ての人が直面する、最も大きな課題です。学校の授業を継続的に受けていないため、学力に深刻なブランクが生じているケースが少なくありません。

- 基礎学力の欠如: 高校の学習内容は、中学までの知識が定着していることを前提に進んでいきます。不登校の期間が長いと、高校の内容はおろか、中学範囲の重要な単元(例えば、英語の文法、数学の関数、国語の古典文法など)が抜け落ちていることがあります。この状態でいきなり大学受験レベルの問題に取り組もうとしても、解説を読んでも理解できず、すぐに挫折してしまいます。「どこから手をつけていいのか分からない」という途方に暮れた状態に陥りやすいのです。

- 学習習慣の喪失: 学校に通っていれば、毎日決まった時間に授業を受け、宿題をこなし、定期テストに向けて勉強するという「学習のペース」が半ば強制的に作られます。しかし、不登校になると、この習慣が完全になくなってしまいます。いざ受験勉強を始めようと思っても、「机に1時間向かうこと自体が苦痛」「集中力が続かない」といった壁にぶつかります。失われた学習習慣を再構築するには、相当な意志と工夫が必要です。

- 科目間の学力格差: 自宅で過ごす時間が増え、自分の好きなこと(ゲーム、読書、インターネットなど)に没頭した結果、特定の分野の知識は豊富でも、受験に必要な科目は手つかず、というケースもよくあります。例えば、英語は洋画が好きで得意だけれど、数学は全く手をつけていない、といったように、科目間の学力差が極端に開いてしまいがちです。大学受験では総合的な学力が求められるため、このアンバランスを是正するのに時間がかかります。

この「勉強の遅れ」という課題は、精神的な焦りを生み、「もう間に合わないかもしれない」というネガティブな思考に繋がりやすい、非常に厄介な問題です。

② 生活リズムの乱れ

不登校になると、生活リズムが不規則になりやすいという課題も深刻です。決まった時間に起き、学校へ行くという強制力がないため、多くの場合、昼夜逆転の生活に陥ります。

- 学習効率の低下: 人間の脳は、朝に活動のピークを迎え、夜に休息するようにできています。昼夜逆転の生活では、最も頭が冴えるはずの時間帯に眠っていて、集中力が落ちる夜中に無理やり勉強しようとすることになります。これでは、同じ時間勉強しても学習効率は著しく低下します。また、不規則な生活は自律神経の乱れを引き起こし、頭痛、倦怠感、意欲の低下など、心身の不調に繋がります。

- 体力・集中力の低下: 学校に通っていれば、通学や体育の授業などで最低限の体力は維持されます。しかし、自宅にこもる生活が続くと、筋力や体力が大幅に低下します。大学受験は、数ヶ月から1年以上にわたる長丁場であり、最終的には体力勝負の側面があります。体力がなければ、長時間の学習に耐える集中力も維持できません。また、大学入試の本番は、朝から夕方まで続くことがほとんどです。試験当日に最高のパフォーマンスを発揮するためにも、試験時間に合わせて活動できる体内時計に整えておくことが不可欠です。

- 社会的孤立感の深化: 世間が活動している昼間に眠り、静まり返った夜中に起きている生活は、社会から切り離されたような孤立感を深める原因となります。家族との生活時間帯もずれてしまい、コミュニケーションの機会が減ることも少なくありません。この孤立感が、受験勉強の孤独と相まって、精神的なストレスを増大させる可能性があります。

生活リズムの乱れは、単なる「だらしない生活」ではなく、学習効率、心身の健康、精神状態のすべてに悪影響を及ぼす、受験における重大なリスク要因なのです。

③ 受験情報や相談相手の不足

学校というコミュニティから離れることで、情報面と精神面での「孤立」という課題に直面します。

- 情報の洪水と欠如: 現代はインターネットで多くの情報を得られますが、その一方で、自分にとって本当に必要な情報を見極めるのは困難です。学校にいれば、先生が進路指導の時間に最新の入試動向を教えてくれたり、友人との会話から模試の日程やおすすめの参考書といった「生きた情報」が自然と耳に入ってきたりします。不登校の場合、こうした情報のシャワーを浴びることができません。出願手続きの複雑なスケジュール管理や、大学ごとの細かな入試方式の変更点など、重要な情報を見逃してしまうリスクがあります。

- 客観的な立ち位置の不明確さ: 学校に通っていれば、定期テストの順位や模試の校内偏差値などから、自分が集団の中でどの程度の学力レベルにいるのかを客観的に把握できます。しかし、一人で勉強していると、自分の学力が全国の受験生の中でどの位置にあるのかが分からず、学習計画が独りよがりになったり、過度な自信や逆に過小評価に陥ったりしがちです。

- 相談相手の不在: 受験勉強は、成績の伸び悩み、志望校選びの迷い、将来への不安など、様々な悩みがつきものです。学校の先生や友人、先輩といった身近な相談相手がいないと、これらの悩みを一人で抱え込むことになります。保護者は最も身近な存在ですが、受験の専門家ではないため的確なアドバイスが難しい場合もありますし、心配をかけたくないという気持ちから本音を話しにくいこともあるでしょう。気軽に弱音を吐いたり、背中を押してもらったりする相手がいないことは、精神的に非常に辛い状況です。

これらの3つの課題は、互いに連鎖し、負のスパイラルを生み出す危険性があります。しかし、課題が明確であれば、対策も立てられます。次の章では、これらの課題を乗り越えるための具体的な勉強法について詳しく見ていきましょう。

大学受験の合格に向けた具体的な勉強法

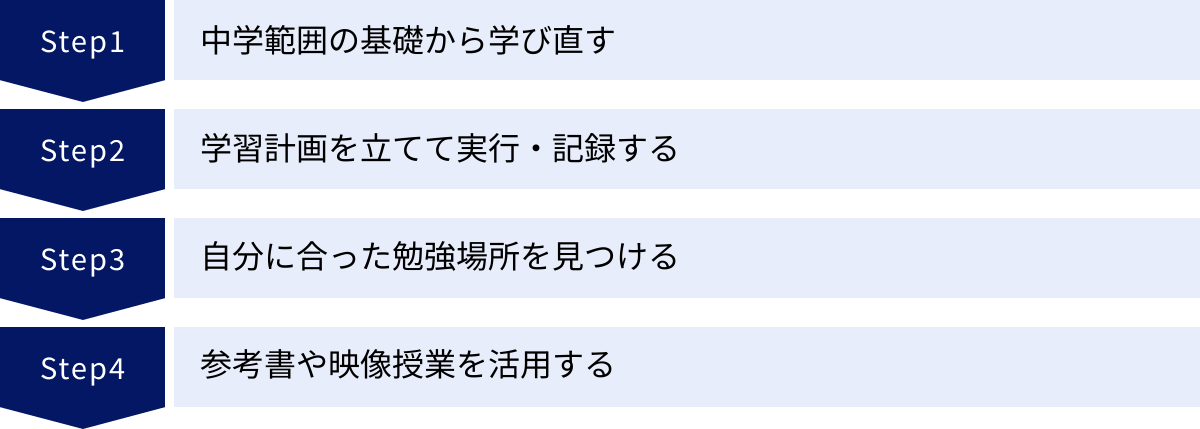

不登校からの大学受験でつまずきやすい課題を克服し、合格を勝ち取るためには、戦略的な学習アプローチが不可欠です。やみくもに勉強を始めても、成果には結びつきにくいでしょう。ここでは、着実に学力を伸ばしていくための具体的な勉強法を4つのステップで解説します。

まずは中学範囲の基礎から学び直す

大学受験の勉強というと、分厚い参考書や難解な過去問をイメージするかもしれません。しかし、学習にブランクがある場合、最も重要で、かつ最も効果的な最初のステップは、中学範囲の総復習です。なぜなら、高校で学ぶすべての内容は、中学の基礎知識という土台の上に成り立っているからです。

- 英語: 中学で習う英単語、熟語、基本5文型などの文法知識がなければ、高校レベルの長文を読むことはできません。まずは中学レベルの単語帳と文法問題集を1冊ずつ完璧に仕上げることから始めましょう。これができていれば、高校英語の学習へスムーズに移行できます。

- 数学: 高校数学の関数、図形、確率は、すべて中学数学の延長線上にあります。特に、方程式の計算、因数分解、平方根、一次・二次関数、三平方の定理といった単元は、絶対に避けては通れません。これらの分野に少しでも不安があれば、プライドは捨てて、中学の教科書や薄い問題集で徹底的に復習することが、結果的に合格への最短ルートとなります。

- 国語: 漢字や語彙力はもちろん、主語・述語の関係や接続詞の役割といった、文章を論理的に読むための基礎は中学国語で養われます。古文や漢文も、基本的な文法や句法は中学で触れています。急がば回れで、基礎を固めることが、あらゆる科目の読解力の向上に繋がります。

【具体的なアクション】

- 書店で、解説が分かりやすく、レイアウトが自分に合う中学3年間の総復習用の参考書・問題集を選ぶ。

- 「1ヶ月でこの1冊を完璧にする」など、期間と目標を明確に設定する。

- 完璧の基準は、「問題を見て、解答の根拠を説明しながらスラスラ解ける状態」と定義する。

基礎固めは地味な作業ですが、この工程を丁寧に行うかどうかが、その後の学力の伸びを大きく左右します。焦らず、着実に取り組みましょう。

学習計画を立てて実行・記録する

不規則な生活に陥りがちな不登校の状況だからこそ、意識的に学習計画を立て、それを実行し、記録するサイクルを確立することが極めて重要です。計画は、あなたを導く羅針盤になります。

- 長期計画(年間計画):

- まずはゴール(入試日)を設定します。

- そこから逆算して、「夏休みまでに基礎を固める」「秋からは過去問演習に入る」「冬は共通テスト対策に集中する」といった、大まかな年間の流れを決めます。これは、受験までの全体像を把握し、ペース配分を考えるためのものです。

- 中期計画(月間計画):

- 長期計画を元に、その月に達成すべき具体的な目標を設定します。「今月は数学ⅠAの三角比をマスターする」「英単語帳の1~5章を完璧に覚える」など、科目ごとにやるべきことをリストアップします。

- 短期計画(週間・日次計画):

- 中期計画をさらに細分化し、1週間単位、1日単位で「何を」「どれだけ」やるかを決めます。ここで重要なのは、完璧主義にならず、無理のない計画を立てることです。「毎日10時間勉強する」といった非現実的な目標ではなく、「今日は数学の問題集を10ページ進める」「英単語を50個覚える」といった、スモールステップで達成可能な目標を設定しましょう。

- 週に1日は予備日(調整日)を設けておくと、計画通りに進まなかった場合にも柔軟に対応でき、精神的な負担を減らせます。

【実行と記録のコツ】

- 学習の可視化: 手帳やノート、学習管理アプリなどを活用し、その日にやった勉強内容と時間を記録します。記録が積み重なっていくと、「これだけ頑張った」という事実が自信とモチベーションに繋がります。

- To-Doリストの活用: 毎朝、その日にやるべきことをリストアップし、完了したらチェックを入れるという作業は、達成感を得やすく、学習を習慣化するのに有効です。

- 計画の見直し: 計画はあくまで目安です。実際にやってみて「進捗が遅れている」「このやり方は合わない」と感じたら、ためらわずに計画を修正しましょう。PDCAサイクル(Plan-Do-Check-Action)を回していくことが、自分に合った学習法を見つける鍵です。

自分に合った勉強場所を見つける

学習効率は、環境に大きく左右されます。特に不登校の場合、自宅が休息の場であると同時に勉強の場にもなるため、集中力を維持するのが難しいことがあります。自分にとって最適な勉強場所を複数確保しておくと、気分転換にもなり、学習のマンネリ化を防げます。

- 自宅: 最も手軽で費用がかからない場所ですが、ベッドや漫画、スマートフォンなどの誘惑が多いのが難点。勉強する部屋と休む部屋を分ける、勉強机の上には勉強道具以外置かない、などのルールを決める工夫が必要です。

- 図書館: 静かで集中しやすく、無料で利用できる絶好の学習スポットです。周りにも勉強している人がいるため、良い刺激になります。ただし、開館時間が限られており、席が埋まっていることもあります。

- 有料自習室: 費用はかかりますが、静かで快適な環境が保証されています。個別のブースになっているところが多く、周りの目を気にせず集中できます。利用者も目的意識が高い人ばかりなので、モチベーション維持にも繋がります。

- カフェ: 適度な雑音(ホワイトノイズ)があった方が集中できるという人には向いています。ただし、長時間の滞在はマナー違反になる可能性があり、費用もかさみます。単語の暗記など、短時間で集中したい作業に向いています。

- フリースクールや塾の自習室: フリースクールや塾・予備校に通っている場合は、その自習室を活用するのがおすすめです。分からないことがあれば、すぐにスタッフや講師に質問できるという大きなメリットがあります。

「午前中は自宅で、午後は図書館へ行く」「平日は自習室、休日はカフェ」というように、その日の気分や学習内容に合わせて場所を使い分けることで、高い集中力を維持しやすくなります。

参考書や映像授業を活用する

学校の授業を受けられない分、参考書や映像授業は、あなたの強力な武器になります。これらを効果的に活用することで、学力の遅れを効率的に取り戻すことができます。

- 参考書の選び方:

- レベルに合ったものを選ぶ: いきなり難易度の高いものに手を出すのは禁物です。現在の自分の学力より少し簡単なレベル、あるいは同程度のレベルの参考書から始めましょう。解説が丁寧で、自分にとって「分かりやすい」と感じるものを選ぶことが大切です。

- 薄いものから始める: 分厚い参考書は、見ただけでやる気を失いがちです。まずは薄い問題集を1冊完璧に仕上げる、という成功体験を積むことが自信に繋がります。

- 浮気しない: 「あれもこれも」と多くの参考書に手を出すのではなく、「これ」と決めた1冊を徹底的に繰り返す方が、知識は確実に定着します。最低3周は繰り返すことを目標にしましょう。

- 映像授業の活用:

- プロの授業をいつでもどこでも: 塾や予備校の一流講師による質の高い授業を、自分の好きな時間に、自分のペースで受講できます。

- 繰り返し視聴可能: 一度で理解できなかった部分も、分かるまで何度でも繰り返し見返すことができます。これは、学習ブランクのある人にとって最大のメリットです。

- ピンポイント学習: 苦手な単元や特定の分野だけを選んで視聴することも可能です。中学の復習から大学受験の応用レベルまで、幅広い講座が用意されているため、自分のニーズに合わせて柔軟に活用できます。

これらの具体的な勉強法を実践することで、「何から手をつけていいか分からない」という状態から脱し、合格への道を一歩一歩、着実に進んでいくことができるでしょう。

自分に合った学習スタイルの選び方

不登校からの大学受験を成功させるには、前述の勉強法を実践するための「学習スタイル」をどう選ぶかが非常に重要です。学習スタイルは主に「独学」「塾・予備校」「家庭教師」「通信教育」の4つに大別されます。それぞれにメリット・デメリットがあり、あなたの性格、学力、経済状況、生活環境によって最適な選択は異なります。

| 学習スタイル | メリット | デメリット | こんな人におすすめ |

|---|---|---|---|

| 独学 | ・費用が最も安い ・自分のペースで進められる ・時間や場所に縛られない |

・強い自己管理能力が必要 ・モチベーション維持が難しい ・質問できる相手がいない ・情報収集が大変 |

・自分で計画を立てて実行できる人 ・費用をできるだけ抑えたい人 ・自分のやり方で進めたい独立心の強い人 |

| 塾・予備校 | ・カリキュラムが体系化されている ・プロの講師に質問できる ・受験情報が豊富 ・ライバルの存在が刺激になる |

・費用が高い ・授業のペースに合わせる必要がある ・集団生活が苦手な人には不向きな場合がある |

・集団の中で学習意欲が高まる人 ・質の高い授業を受けたい人 ・何から手をつけていいか分からない人 |

| 家庭教師 | ・1対1で自分のペースに合わせて教えてもらえる ・質問しやすい ・学習計画の相談もできる ・精神的な支えにもなり得る |

・費用が最も高額になる傾向 ・講師との相性が重要 ・講師の質にばらつきがある |

・集団指導が苦手な人 ・特定の科目を集中的に強化したい人 ・学習習慣の確立からサポートしてほしい人 |

| 通信教育 | ・時間や場所を選ばず学習できる ・塾や予備校より費用が安い ・映像授業など質の高い教材が多い ・質問や添削サポートがある |

・独学と同様に自己管理能力が必要 ・モチベーションの維持が課題 ・直接的な指導ではない |

・自分のペースで学習したいが、独学には不安がある人 ・地方在住で近くに良い塾がない人 |

独学

参考書や市販の問題集、無料の学習サイトなどを使い、完全に自分一人の力で受験勉強を進めるスタイルです。

【メリット】

最大のメリットは、費用を圧倒的に安く抑えられることです。必要なのは教材費くらいで、経済的な負担が最も少なくて済みます。また、全ての時間を自分の裁量で使えるため、得意科目をどんどん先に進めたり、苦手科目にじっくり時間をかけたりと、完全に自分のペースで学習計画を組み立てられます。

【デメリット】

成功するには、鉄の意志と高度な自己管理能力が不可欠です。学習計画の立案から進捗管理、モチベーションの維持まで、すべてを自分で行う必要があります。分からない問題が出てきても気軽に質問できる相手がおらず、解決に時間がかかったり、挫折の原因になったりします。また、最新の受験情報を自分で収集しなければならず、情報戦で不利になる可能性もあります。

独学は、自由度が高い反面、孤独で険しい道でもあります。計画性があり、強い意志を持って自分を律することができる人でなければ、継続は難しいでしょう。

塾・予備校

大学受験を専門とする教育機関に通い、集団授業や個別指導を受けるスタイルです。

【メリット】

塾・予備校の強みは、長年のノウハウが詰まった体系的なカリキュラムです。志望校のレベルに合わせて最適な学習ルートが用意されているため、「何から勉強すればいいか分からない」という人でも、安心して学習を始められます。プロの講師陣による分かりやすい授業を受けられ、疑問点はすぐに質問して解消できます。また、進路指導の専門スタッフ(チューターやカウンセラー)から最新の入試情報や的確なアドバイスをもらえるのも大きな魅力です。同じ目標を持つライバルの存在が、良い刺激やモチベーションに繋がることもあります。

最近では、集団授業だけでなく、不登校経験者向けの個別指導コースや、少人数制のクラスを設けている予備校も増えています。

【デメリット】

費用が高額になる点が最大のネックです。年間で数十万~百万円以上の費用がかかることも珍しくありません。集団授業の場合は、授業のペースについていく必要があり、自分のペースでじっくり考えたい人には合わない可能性があります。また、対人関係が不登校の原因であった場合、再び集団の中に身を置くこと自体がストレスになることも考えられます。

家庭教師

講師が自宅に来て、あるいはオンラインで、1対1のマンツーマン指導を行うスタイルです。

【メリット】

学習のすべてを、あなたの状況に合わせて完全にカスタマイズできるのが最大のメリットです。中学範囲の復習から、特定の苦手科目の克服、志望校の過去問対策まで、ニーズに応じた指導を受けられます。周りの目を気にせず、納得いくまで質問できるため、特に「分からない」と言うのが苦手な人には最適です。学習計画の立案や進捗管理も一緒に手伝ってくれるため、勉強の習慣づけからサポートしてもらえます。講師との信頼関係が築ければ、学習面だけでなく精神的な支えとなってくれることも少なくありません。不登校の経験がある学生が講師となるサービスもあり、より親身なサポートが期待できます。

【デメリット】

一般的に、他のどの学習スタイルよりも費用が高額になる傾向があります。また、指導の質が講師個人の能力や経験に大きく依存するため、講師との相性が非常に重要です。相性が合わないと、かえってストレスになったり、学習効果が上がらなかったりするリスクがあります。契約前に体験授業を受けるなどして、慎重に講師を選ぶ必要があります。

通信教育

映像授業やテキスト教材が自宅に送られてきて、それを使って学習を進めるスタイルです。

【メリット】

独学の「自分のペースでできる」という利点と、塾・予備校の「質の高い教材」という利点を、比較的安価な費用で両立できるのが魅力です。有名講師の分かりやすい映像授業を、時間や場所を選ばずに何度でも視聴できます。多くのサービスでは、学習計画の提案や、専用アプリでの進捗管理、質問対応、答案の添削といったサポート体制が整っており、独学の弱点である「孤立」や「情報不足」を補ってくれます。

【デメリット】

独学と同様に、最終的には本人の自己管理能力が問われます。教材が溜まってしまったり、映像授業を見るだけで満足してしまったりする危険性があります。講師が目の前にいるわけではないため、家庭教師のような手厚い個別対応や、その場での即時的な質問解決は期待できません。モチベーションをいかに維持するかが継続の鍵となります。

【選び方のヒント】

これらのスタイルは、一つに絞る必要はありません。「基本は独学で進め、苦手な数学だけ家庭教師にお願いする」「通信教育をメインに、夏期講習だけ予備校に通って刺激をもらう」といったように、複数を組み合わせることで、それぞれのメリットを活かし、デメリットを補うことができます。自分の性格や状況を冷静に分析し、最も学習効果が高まる最適な組み合わせを見つけ出すことが、合格への道を切り拓きます。

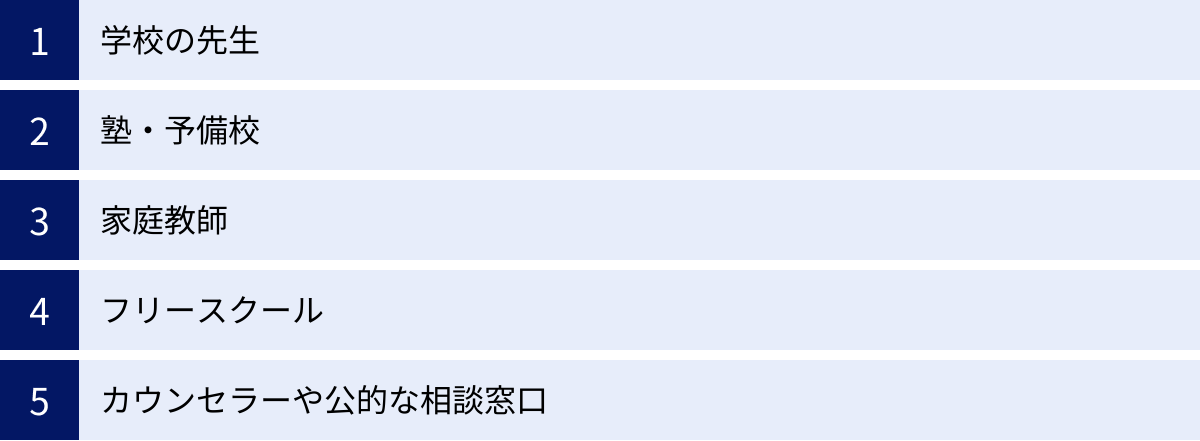

不登校からの大学受験で頼れる相談先

不登校からの大学受験は、孤独な戦いになりがちです。学力面での不安はもちろん、精神的な浮き沈みや将来への漠然とした悩みなど、一人で抱え込むには重すぎる課題が次々と現れます。しかし、あなたは一人ではありません。周囲には、あなたの挑戦をサポートしてくれる専門家や機関が数多く存在します。重要なのは、助けを求めることをためらわないことです。ここでは、頼りになる相談先を具体的に紹介します。

学校の先生

現在、高校に在籍している場合は、まず学校の先生に相談してみるのが第一歩です。教室には行けなくても、連携できる可能性はあります。

- 担任の先生: あなたの状況を最もよく知る立場にあります。まずは保護者を通じて連絡を取り、現状や大学進学の意思を伝えてみましょう。単位の取得方法や卒業の見込みについて、具体的な相談に乗ってくれるはずです。

- 進路指導の先生: 大学受験の専門家です。最新の入試情報、各大学の傾向と対策、調査書に関する手続きなど、具体的なアドバイスをもらえます。あなたの状況を理解した上で、不利になりにくい受験方法を一緒に考えてくれるかもしれません。

- 養護教諭(保健室の先生)やスクールカウンセラー: 学習面よりも、精神的なケアや生活リズムの立て直しといった側面で力になってくれます。誰にも言えない悩みを打ち明けるだけでも、心が軽くなることがあります。

学校との関係が良好であれば、彼らは心強い味方になります。

塾・予備校

大学受験のプロフェッショナルである塾・予備校は、学習面の相談に最も適した場所です。

- 学習カウンセリング: 多くの塾・予備校では、入塾前に無料の学習相談やカウンセリングを実施しています。現在の学力レベルを診断してもらい、志望校合格までに何をすべきか、具体的な学習計画を提案してもらえます。

- 不登校生への対応: 近年、不登校経験者への対応ノウハウを蓄積している塾・予備校が増えています。個別指導コースや、少人数制クラス、カウンセラーが常駐しているなど、安心して通える環境が整っている場合があります。「不登校からの大学受験」というキーワードで検索し、実績のあるところを探してみましょう。

- 情報提供: 模試の案内や、大学の最新情報、出願手続きの注意点など、個人では得にくい情報を網羅的に提供してくれます。情報の孤立を防ぐ上で非常に頼りになります。

家庭教師

1対1で向き合ってくれる家庭教師は、学習面と精神面の両方で強力なサポーターとなり得ます。

- パーソナルな学習計画: あなたの学力、ペース、目標に合わせて、完全オーダーメイドの指導を受けられます。「中学の基礎からやり直したい」「この科目のこの単元だけが分からない」といった細かなニーズに対応してもらえます。

- 精神的な支え: 年齢が近い大学生の家庭教師であれば、良きお兄さん・お姉さんのような存在として、勉強以外の悩みも相談しやすいかもしれません。不登校経験のある家庭教師を探すのも一つの手です。定期的に訪問してくれる大人がいるという事実そのものが、生活リズムを整え、社会との繋がりを保つきっかけにもなります。

フリースクール

フリースクールは、不登校の児童・生徒が安心して過ごせる「居場所」を提供する民間の教育施設です。

- 学習支援: 多くのフリースクールでは、個々のペースに合わせた学習支援を行っています。高卒認定試験の取得をサポートしたり、大学受験に向けた学習指導を行ったりしているところもあります。

- 同じ境遇の仲間との出会い: フリースクールには、あなたと同じように不登校を経験した仲間がいます。悩みを共有し、励まし合える友人の存在は、何物にも代えがたい支えとなるでしょう。

- 多様な活動: 学習だけでなく、スポーツやアート、ボランティア活動など、様々なプログラムが用意されていることが多いです。こうした活動を通じて、自信や自己肯定感を取り戻すきっかけになることもあります。

カウンセラーや公的な相談窓口

学習以前に、精神的な不調や将来への強い不安を抱えている場合は、専門のカウンセラーや公的な相談窓口を利用することが重要です。これらの機関は、無料で相談できる場合が多く、プライバシーも守られます。

自治体の教育相談センター

各市区町村の教育委員会が設置している相談機関です。教育カウンセラーや臨床心理士などの専門家が、不登校や発達、進路に関する様々な相談に応じてくれます。保護者からの相談も受け付けています。

ひきこもり地域支援センター

ひきこもり状態にある本人や家族を支援するための専門相談窓口で、各都道府県・指定都市に設置されています。(参照:厚生労働省 ひきこもり支援推進事業)「家から出られない」「誰とも話したくない」といった深刻な悩みを抱えている場合に、社会との繋がりを作る第一歩として相談できる場所です。

子ども・若者総合相談センター

ニート、ひきこもり、不登校など、社会生活を営む上での困難を抱える子ども・若者(おおむね39歳まで)を対象としたワンストップの相談窓口です。様々な機関と連携しながら、一人ひとりの状況に合わせた支援プランを考えてくれます。

これらの相談先は、一つだけでなく複数を組み合わせて利用することも有効です。学習のことは塾の先生に、精神的なことはカウンセラーに、といったように、悩みの種類に応じて相談相手を使い分けることで、多角的なサポートを得ることができ、精神的な負担も分散できます。一人で抱え込まず、積極的に外部の力を頼りましょう。

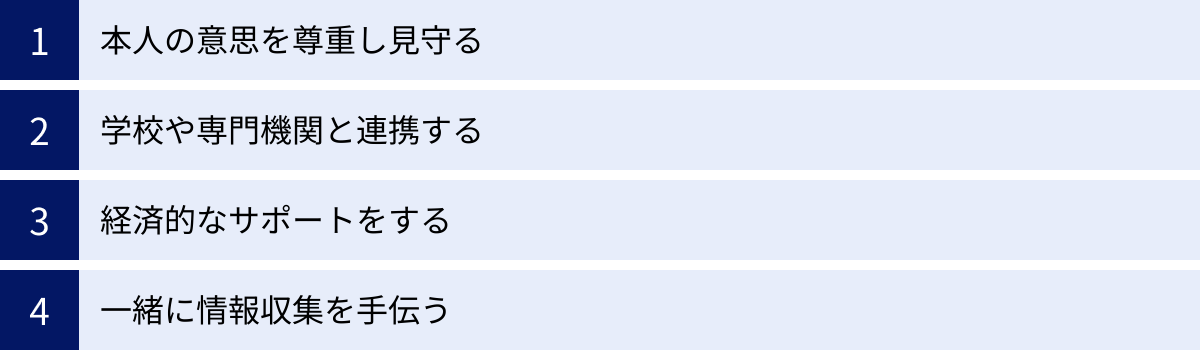

保護者や周りの大人ができるサポート

不登校からの大学受験という挑戦は、本人の努力はもちろんですが、保護者や周りの大人のサポートが不可欠です。しかし、どう接すれば良いのか、何をすべきか分からず、悩んでいる保護者の方も多いでしょう。ここでは、お子さんの挑戦を後押しするために、保護者や周りの大人ができる具体的なサポートについて解説します。

本人の意思を尊重し見守る

これが最も重要で、かつ最も難しいサポートかもしれません。心配のあまり、「早く学校に戻りなさい」「大学に行かないと将来困るよ」といった言葉で、知らず知らずのうちにお子さんを追い詰めてしまうことがあります。

まず大切なのは、お子さん自身の「大学に行きたい」という気持ちが本物かどうかを見極め、その意思を心から尊重する姿勢を示すことです。それは、親の期待に応えるためではなく、お子さん自身の未来のための挑戦であるべきです。

- 対話を大切にする: 命令や詰問ではなく、「どうして大学に行きたいと思ったの?」「どんなことを学んでみたいの?」といった、興味を持って聞く姿勢で対話を重ねましょう。お子さんが自分の言葉で目標を語る中で、意志はより固まっていきます。

- プレッシャーをかけない: 受験勉強の進捗を細かくチェックしたり、「模試の結果はどうだったの?」と問い詰めたりするのは避けましょう。お子さんは誰よりも結果を気にしています。家庭は、勉強のプレッシャーから解放される「安全基地」であるべきです。

- 休むことを認める: 受験生だからといって、常に勉強し続けられるわけではありません。特に不登校を経験したお子さんは、心身のエネルギーが少ない状態にあります。疲れている様子が見えたら、「少し休んだら?」と声をかけ、休息を促すことも大切なサポートです。信じて待つ、見守るという姿勢が、お子さんの自己肯定感を育み、自律的な学習意欲を引き出します。

学校や専門機関と連携する

お子さんが一人で抱え込まないように、保護者が外部の専門家や機関と積極的に連携し、情報網を築くことが重要です。

- 学校との連絡役になる: お子さんが学校と直接話すのが難しい場合、保護者が担任の先生や進路指導の先生と連絡を取り、単位や卒業の見込み、必要な手続きについて確認・相談する役割を担いましょう。

- 塾や家庭教師を探す: お子さんの性格や学力に合った学習サポートを探し、体験授業の申し込みや面談の設定など、具体的なアクションをサポートします。その際も、最終的に決めるのはお子さん自身であるというスタンスを忘れないことが大切です。

- 公的な相談窓口を利用する: 保護者自身が悩みを抱え、どうしていいか分からなくなった時は、自治体の教育相談センターや親の会などに相談しましょう。同じ悩みを持つ他の保護者と繋がることで、情報交換ができ、精神的な負担も軽減されます。

保護者が外の世界とのパイプ役になることで、お子さんは安心して自分の課題に集中できます。

経済的なサポートをする

大学受験には、残念ながら費用がかかります。参考書代、模試の受験料、塾や家庭教師の費用、大学の受験料、そして合格すれば入学金や授業料が必要になります。

- 費用の全体像を把握する: まず、受験から入学までにどれくらいの費用がかかるのかを親子で一緒に調べ、共有しましょう。目標が明確になることで、お子さんの学習意欲も高まります。

- サポートの範囲を明確にする: 「塾の費用は出すけれど、参考書は自分のお小遣いで」など、家庭の経済状況に応じて、どこまでサポートできるのかを事前に話し合っておくことが重要です。経済的な見通しが立つことで、お子さんは余計な心配をせず、勉強に専念できます。

- 奨学金などの制度を調べる: 経済的な負担が大きい場合は、日本学生支援機構(JASSO)の奨学金や、各大学が独自に設けている奨学金・授業料免除制度など、利用できる制度がないかを調べておくと良いでしょう。

一緒に情報収集を手伝う

不登校の状態では、受験に関する情報が入りにくくなります。保護者が情報収集のアンテナを高く張り、お子さんをサポートすることも有効です。

- 事務的な作業の分担: 各大学のウェブサイトをチェックして入試要項を取り寄せたり、オープンキャンパスやオンライン説明会の日程を調べたりといった、事務的な作業を分担するだけでも、お子さんの負担は大きく減ります。

- 客観的な情報提供: 「こんな大学もあるみたいだよ」「この入試方式なら調査書の影響が少ないらしいよ」といった形で、あくまで選択肢の一つとして情報を提供しましょう。お子さんの視野を広げる手助けになります。

- 体調管理や環境整備: バランスの取れた食事を用意する、勉強に集中できる静かな環境を整えるなど、生活面でのサポートも非常に重要です。

保護者のサポートは、お子さんが安心して受験に挑むための土台となります。過干渉にならず、しかし無関心でもなく。お子さんを一人の人間として尊重し、伴走者として支える姿勢が、合格への道を拓く鍵となるでしょう。

まとめ

この記事では、不登校からの大学受験について、その可能性、具体的な方法、乗り越えるべき課題、そして周囲のサポート体制に至るまで、多角的に解説してきました。

改めて結論を申し上げます。不登校から大学受験に合格することは、決して夢物語ではなく、十分に実現可能な目標です。

重要なポイントを振り返りましょう。

- 大学入試は多様化している: 学力試験一発勝負の「一般選抜」は、過去の出席日数や成績の影響が少なく、最も公平に挑戦できる道です。また、不登校の経験を自己分析に繋げ、強みとしてアピールできる「総合型選抜」という選択肢もあります。

- 受験資格を得るルートは複数ある: 今の高校に在籍し続ける道、心機一転して通信制高校に転校する道、そして高校に通わずに高卒認定試験(高認)で資格を得る道。自分に合ったルートを主体的に選ぶことができます。

- 戦略的な学習が鍵: 学習ブランクを埋めるためには、焦らず「中学の基礎」から学び直すことが不可欠です。その上で、自分に合った学習計画を立て、独学、塾、家庭教師、通信教育といったスタイルを賢く組み合わせることで、効率的に学力を伸ばせます。

- 一人で抱え込まない: 学校の先生、塾・予備校、フリースクール、カウンセラー、公的な相談窓口など、あなたを支えてくれる存在はたくさんあります。助けを求める勇気が、道を拓きます。

不登校という経験は、あなたにとって辛く、苦しい時間だったかもしれません。しかし、その時間を通して、あなたは他の人が経験しなかったであろう深い自己との対話を行い、困難を乗り越えようとする強い意志を育んできたはずです。その経験は、決してマイナスではありません。自分の力で未来を切り拓こうと決意し、大学受験という目標に向かって努力すること自体が、あなただけの価値あるストーリーとなります。

道は一つではありません。焦らず、自分のペースで、自分に合った道を探してください。この記事が、あなたのその第一歩を踏み出すための、確かな道しるべとなれば幸いです。あなたの挑戦を心から応援しています。