大学受験を意識し始めた高校生にとって、自分の学力が全国でどの程度の位置にあるのかを客観的に知ることは、志望校合格への第一歩です。数ある模試の中でも、特に注目度が高いのが「全国統一高校生テスト」。無料で受験できる上に、全国規模での詳細な学力分析が受けられるこのテストは、多くの高校生にとって学力を伸ばす絶好の機会となります。

しかし、「名前は聞いたことがあるけど、どんなテストなの?」「受ける意味はあるの?」「対策はどうすればいい?」といった疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、全国統一高校生テストの基本情報から、部門別の難易度、偏差値の目安、そして効果的な対策法や復習法に至るまで、あらゆる情報を網羅的に解説します。この記事を読めば、全国統一高校生テストを最大限に活用し、自身の学力向上と志望校合格に繋げるための具体的な道筋が見えてくるはずです。

目次

全国統一高校生テストとは

全国統一高校生テストは、多くの高校生が大学受験への第一歩として活用する、日本最大級の模擬試験です。その目的は、単に現時点での学力を測るだけでなく、テストを通じて生徒一人ひとりの課題を明確にし、今後の学習意欲を高め、最終的に学力を大きく伸ばすことにあります。ここでは、このテストの基本的な情報から、大学入学共通テストとの違いまでを詳しく解説します。

全国統一高校生テストの基本情報

まずは、全国統一高校生テストの概要を把握しましょう。主催者や目的、受験料、対象学年、実施日、会場といった基本情報を整理してご紹介します。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 主催者 | 東進ハイスクール・東進衛星予備校 |

| 目的 | 全国の高校生の学力測定および学力向上 |

| 受験料 | 無料 |

| 対象学年 | 高校生全学年(高3・高2・高1)、および高校生レベルの学力を持つ中学生(高0生) |

| 実施時期 | 例年、年2回(6月・11月頃) |

| 会場 | 全国の東進ハイスクール・東進衛星予備校、および特別会場 |

主催者と目的

全国統一高校生テストは、大学受験予備校である東進ハイスクールおよび東進衛星予備校が主催しています。このテストの最大の目的は、「学力を測る模試」であると同時に「学力を伸ばすための模試」であることです。

一般的な模試が現在の学力を判定することに主眼を置いているのに対し、全国統一高校生テストは、テストの結果に基づいて自分の弱点や課題を具体的に発見し、それを克服するための学習指針を得ることを重視しています。全国の高校生が学年に関係なく同じ日に同じ問題に挑戦することで、井の中の蛙になることなく、全国レベルでの自分の立ち位置を正確に把握できます。これにより、大学受験という大きな目標に向けた早期の意識付けと、具体的な学習計画の立案を促すことを目指しています。

受験料と対象学年

このテストの特筆すべき点は、受験料が完全に無料であることです。通常、模擬試験は数千円の受験料が必要となるため、無料で全国規模の質の高い模試を受けられるのは、高校生にとって非常に大きなメリットと言えます。

対象は、高校3年生、2年生、1年生の全学年です。さらに、「高0生」として、高校生レベルの学力を持つ意欲の高い中学生も受験が可能です。学年を問わず、全国のライバルたちと競い合う経験は、学習モチベーションの向上に大きく貢献します。

実施日と会場

全国統一高校生テストは、例年6月と11月の年2回、日曜日に実施されます。6月のテストは、新学年が始まってからの学習の進捗を確認し、夏休みの学習計画を立てる上で重要な指標となります。11月のテストは、学年後半の学習成果を測り、受験生にとっては本番に向けた最終調整、高1・高2生にとっては次学年への課題を発見する機会となります。

試験会場は、主催者である東進ハイスクール・東進衛星予備校の全国の校舎が中心となります。その他、地域の高校や大学などが特別会場として設定されることもあり、自宅からアクセスしやすい会場で受験することが可能です。申し込みは、東進の公式サイトからオンラインで行うのが一般的です。

実施される3つの部門

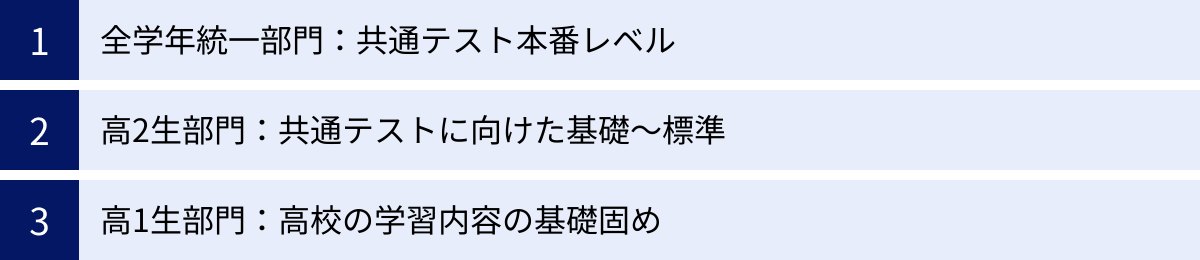

全国統一高校生テストは、受験生の学年や学習進度に合わせて、以下の3つの部門に分かれて実施されます。自分の学力レベルや目的に応じて、最適な部門を選択することが重要です。

| 部門名 | 主な対象 | 出題範囲 | レベル感 |

|---|---|---|---|

| 全学年統一部門 | 高3生、難関大を目指す高1・高2生 | 高校全範囲 | 大学入学共通テスト本番レベル |

| 高2生部門 | 高2生 | 高2までの学習範囲 | 共通テストの基礎・標準レベル |

| 高1生部門 | 高1生 | 高1までの学習範囲 | 高校学習の基礎定着度を確認するレベル |

全学年統一部門

全学年統一部門は、大学入学共通テスト本番と全く同じレベル、同じ出題範囲で実施される、最も難易度の高い部門です。主に、大学受験を目前に控えた高校3年生や、早期から難関大学を目指す意欲の高い高校2年生・1年生が挑戦します。

高1・高2生にとっては未習範囲が数多く出題されるため、高得点を取ることは非常に難しいでしょう。しかし、現時点での自分の実力と、大学受験の最高峰レベルとの距離を肌で感じることができます。また、全国のトップレベルの受験生たちがどのような問題で得点しているのかを知ることは、今後の学習の質を向上させる上で貴重な経験となります。

高2生部門

高2生部門は、高校2年生の秋までに学習する範囲から出題されます。内容は、教科書の基礎的な事項から、それを応用した標準的な問題までを網羅しており、大学入学共通テストを意識した問題形式も含まれます。

この部門は、高2生がこれまでの学習成果を総点検し、自分の得意分野と苦手分野を正確に把握するのに最適です。学校の定期テストとは異なり、思考力や判断力を問う問題も多く出題されるため、本当の意味での学力が試されます。共通テストに向けた本格的な受験勉強をスタートさせる上での、優れたベンチマーク(基準点)となるでしょう。

高1生部門

高1生部門は、高校1年生の秋までに学習する範囲が中心です。高校に入学してからの学習がきちんと身についているか、基礎学力の定着度を測ることを目的としています。

難易度は3つの部門の中で最も易しく設定されており、まずは高校での学習習慣を確立し、勉強のやり方が正しいかどうかを確認するのに役立ちます。この段階で良い成績を収めることは、大きな自信につながります。逆に、もしつまずいている分野があれば、早期に発見して対策を講じることができます。大学受験に向けた最初のステップとして、多くの高1生が受験しています。

大学入学共通テストとの違い

全国統一高校生テストは、特に全学年統一部門において大学入学共通テスト(以下、共通テスト)を強く意識して作られていますが、両者には明確な違いがあります。その違いを理解することで、このテストをより効果的に活用できます。

| 項目 | 全国統一高校生テスト | 大学入学共通テスト |

|---|---|---|

| 目的 | 学力測定と学力向上 | 大学入学者選抜 |

| 対象者 | 高校生全学年、中学生 | 主に高校3年生、既卒生 |

| 結果の活用 | 詳細な成績分析、解説授業、学習計画立案 | 大学への出願資格、合否判定 |

| 受験後のサポート | 非常に手厚い(成績表、解説授業など) | 基本的に解答と平均点等の公表のみ |

最大の違いは、その目的にあります。共通テストは、大学が学生を選抜するための「入試」そのものです。したがって、その結果は直接的に合否に結びつきます。

一方、全国統一高校生テストは、あくまで「模試」であり、その目的は受験生の「学力向上」にあります。そのため、テストを実施して終わりではなく、その後のサポートが非常に手厚いのが特徴です。受験後には、単なる点数や偏差値だけでなく、設問別、単元・ジャンル別に細かく分析された詳細な成績表が返却されます。これにより、受験生は自分の弱点をピンポイントで把握できます。さらに、東進の有名講師陣による無料の解説授業も提供され、間違えた問題を完璧に理解し、次に繋げるための仕組みが整っています。

このように、全国統一高校生テストは、共通テスト本番で最高の結果を出すための、最高のシミュレーションであり、かつ、最適な学習ツールであると言えるでしょう。

部門別の難易度とレベル

全国統一高校生テストは、前述の通り「全学年統一部門」「高2生部門」「高1生部門」の3つに分かれています。それぞれの部門で対象とする学年や出題範囲が異なるため、難易度も大きく異なります。ここでは、各部門の具体的な難易度とレベル感について、さらに詳しく掘り下げて解説します。自分の学力や目的に合った部門を選ぶ際の参考にしてください。

全学年統一部門の難易度

全学年統一部門の難易度は、大学入学共通テスト本番と完全に同レベルに設定されています。これは、数ある模試の中でもトップクラスの難易度であり、生半可な対策では高得点を望めません。

この部門の最大の特徴は、高校3年間の全範囲から出題されることです。そのため、受験を目前に控えた高3生にとっては、本番さながらの真剣勝負の場となります。共通テストで求められる、単なる暗記知識だけでは太刀打ちできない思考力、判断力、表現力、そして情報処理能力といった総合的な学力が問われます。問題文が長く、複数の資料を読み解いて解答を導き出す形式の問題も多いため、時間配分も非常にシビアになります。

高校1年生や2年生がこの部門に挑戦する場合、多くの未習範囲が出題されるため、点数自体は低くなることを覚悟しなければなりません。特に理科や社会では、履修していない科目は手も足も出ない可能性があります。しかし、点数が低いからといって落ち込む必要は全くありません。むしろ、早期に大学受験の最高レベルを体感し、全国トップ層のレベルを知ることに大きな価値があります。

例えば、英語の長文読解で、今の自分に足りない語彙力や速読力を痛感したり、数学で習ったはずの公式が応用問題で全く使えないことに気づいたりするでしょう。こうした「悔しさ」や「気づき」こそが、その後の学習の質を劇的に変える起爆剤となり得ます。難関大学を目指す意欲の高い高1・高2生にとっては、あえてこの高い壁に挑戦することで、学習への視野を広げ、モチベーションを飛躍的に高めることができるでしょう。

高2生部門の難易度

高2生部門の難易度は、高校2年生の秋までの学習範囲に基づいており、教科書の基礎・標準レベルから、共通テストを意識した応用レベルの問題まで幅広く出題されます。学校の定期テストが「狭い範囲を深く」問うのに対し、このテストは「広い範囲を網羅的に」問うのが特徴です。

レベル感としては、「学校の定期テストよりは難しく、共通テスト本番よりは易しい」と位置づけることができます。定期テストでは高得点が取れていても、この模試では思うように点数が伸びない、というケースは少なくありません。それは、学習内容が本当に定着しているか、応用力まで身についているかを試されるからです。

この部門は、高2生が本格的な受験勉強に移行する上での「橋渡し」として、極めて重要な役割を果たします。例えば、数学であれば、数ⅠA・数ⅡBの基本的な公式や解法を使いこなせているか、英語であれば、文法・語法の知識を長文読解の中で活用できているか、といった実践的な力が試されます。

このテストを受けることで、「自分は三角関数が苦手だと思っていたが、実はベクトルの方が深刻だった」「古典文法は大丈夫だと思っていたが、助動詞の活用が曖昧だった」など、自分では気づきにくい弱点を客観的なデータで浮き彫りにしてくれます。高2のこの時期に自分の課題を正確に把握し、冬休みや高3になるまでの期間で集中的に克服することで、受験勉強で有利なスタートを切ることが可能になります。

高1生部門の難易度

高1生部門は、高校1年生の秋までに学習した内容が中心で、3つの部門の中では最も基礎的なレベルに設定されています。主な目的は、高校での学習内容がきちんと定着しているかを確認し、今後の学習習慣を確立することにあります。

難易度としては、学校の定期テストよりもやや応用的な問題が含まれる程度で、日々の授業内容をしっかり復習していれば、十分に対応可能なレベルです。中学までの学習とは異なり、高校の学習は内容が高度化し、進度も速くなります。このテストは、その変化にうまく適応できているかを測るための、最初の全国規模の試金石となります。

この段階で重要なのは、点数や偏差値の数字そのものに一喜一憂することではありません。むしろ、「どの単元で点数を落としたのか」「なぜ間違えたのか」を分析し、早期に苦手分野の芽を摘むことが大切です。例えば、英語で中学内容の復習が不十分な箇所が見つかったり、数学で式の展開や因数分解といった基本計算でつまずいていたりする箇所を発見できるかもしれません。

また、中学時代はトップクラスの成績だった生徒が、全国レベルでは思ったよりも上位ではないことを知り、良い意味での危機感を持つきっかけにもなります。大学受験はまだ先の話と考えず、高1の段階から全国のライバルを意識して学習に取り組む姿勢を育む上で、この高1生部門は非常に価値のある経験となるでしょう。

全国統一高校生テストの偏差値の目安

模試を受ける上で、誰もが気になるのが「偏差値」です。偏差値は、自分の学力が集団の中でどの位置にあるのかを客観的に示してくれる便利な指標ですが、その意味を正しく理解し、テストの特性を踏まえて解釈することが重要です。ここでは、偏差値の基本的な考え方から、全国統一高校生テストの各部門における偏差値の目安までを詳しく解説します。

そもそも偏差値とは

偏差値について議論する前に、まず「偏差値とは何か」を正確に理解しておく必要があります。

偏差値とは、テストを受けた集団全体の平均点を「50」とし、自分の得点がその集団の中でどれくらいの位置にあるかを表す数値のことです。得点そのものとは異なり、テストの難易度や平均点に左右されずに、自分の相対的な学力を評価できるのが最大の特徴です。

具体的には、以下の要素で計算されます。

- 平均点: 受験者全員の得点の平均

- 標準偏差: 得点のばらつき具合を示す数値

偏差値50は、ちょうどその集団の真ん中、つまり平均点と同じ得点だったことを意味します。偏差値60であれば上位約16%、偏差値70であれば上位約2.3%に位置することになります。逆に、偏差値40であれば下位約16%です。

点数だけを見て一喜一憂するのは危険です。例えば、非常に簡単なテストで90点を取っても、平均点が85点なら偏差値はそれほど高くなりません。逆に、非常に難しいテストで60点しか取れなくても、平均点が45点なら偏差値はかなり高くなります。このように、偏差値は「点数」という絶対評価ではなく、「集団内での位置」という相対評価を示す指標であることを覚えておきましょう。

全学年統一部門の偏差値と平均点

全学年統一部門は、大学受験を本気で考える意欲の高い生徒が全国から集まるため、受験者全体のレベルが非常に高いという特徴があります。東大や京大、医学部といった最難関大学を目指す生徒も数多く受験するため、他の一般的な模試と比較して、同じ偏差値でもその価値は高いと考えることができます。

この部門では、受験者層のレベルの高さから、平均点も高めに出る傾向があります。また、高1生から高3生までが同じテストを受けるため、成績表では「総合偏差値」に加えて「学年別の偏差値」も算出されます。高1・高2生は、まずは同学年の中での自分の位置を確認することが重要です。

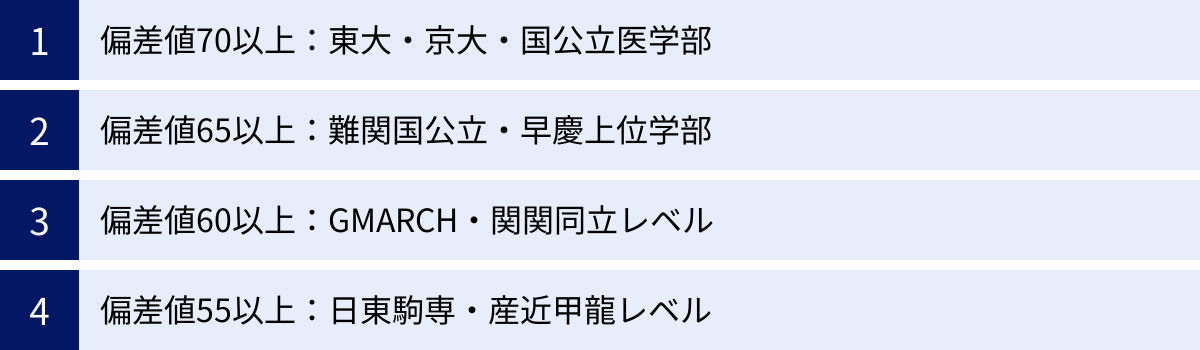

以下に、志望校レベルに応じた偏差値のおおよその目安を示します。ただし、これはあくまで一般的な目標値であり、学部や年度によって変動するため、参考程度に捉えてください。

- 偏差値 70以上: 東京大学、京都大学、国公立大学医学部など、国内最難関レベル

- 偏差値 65以上: 大阪大学、一橋大学などの難関国公立大学、早稲田大学、慶應義塾大学の上位学部レベル

- 偏差値 60以上: GMARCH(学習院・明治・青山学院・立教・中央・法政)、関関同立(関西・関西学院・同志社・立命館)など、難関私立大学レベル

- 偏差値 55以上: 日東駒専(日本・東洋・駒澤・専修)、産近甲龍(京都産業・近畿・甲南・龍谷)など、中堅私立大学レベル

高3生がこの部門を受ける際は、上記の偏差値が志望校合格に向けた一つの指標となります。自分の現在の偏差値と目標偏差値との差を認識し、そのギャップを埋めるために何が必要かを考えることが大切です。

高2生部門の偏差値と平均点

高2生部門は、対象が高校2年生に限定されるため、全学年統一部門とは受験者層が異なります。しかし、大学受験を意識し始めた学習意欲の高い生徒が中心であることに変わりはなく、ここでの偏差値も今後の学力を占う上で重要な意味を持ちます。

高2のこの段階では、まだ部活動が忙しかったり、本格的な受験勉強を始めていなかったりする生徒も多いため、偏差値は変動しやすい傾向にあります。現時点での偏差値に一喜一憂するのではなく、自分の学習の到達度を確認し、課題を発見するための材料として活用することが賢明です。

高2生部門における偏差値の目安は以下の通りです。

- 偏差値 65以上: 難関国公立大学や早慶上智を十分に狙える学力がある状態。この成績を維持・向上させることが目標となります。

- 偏差値 60以上: GMARCHや関関同立といった難関私立大学が視野に入ってくるレベル。苦手科目を克服し、得意科目をさらに伸ばせば、より上位の大学も目指せます。

- 偏差値 50~55: 中堅大学を目指す上での標準的な学力。基礎力にまだ穴がある可能性が高いため、まずは教科書レベルの徹底的な復習から始めることが重要です。

高2の秋の時点で偏差値60を超えていれば、受験勉強のスタートは順調と言えるでしょう。しかし、ここで油断は禁物です。全国のライバルたちは、ここからさらに学力を伸ばしてきます。このテストをきっかけに、より高い目標を設定し、学習計画を具体化していくことが求められます。

高1生部門の偏差値と平均点

高1生部門は、高校に入学してからの基礎学力の定着度を測るテストです。この段階での偏差値は、今後の伸びしろが非常に大きいため、あくまで参考程度に捉えるべきです。

高い偏差値が出たとしても、「自分はできる」と油断してしまうのが最も危険です。高校の学習内容は、2年生、3年生と進むにつれて飛躍的に難しくなります。今の成績は、あくまで高1の範囲でのものに過ぎないことを肝に銘じ、謙虚に学習を続ける姿勢が大切です。

逆に、偏差値が低かったとしても、全く悲観する必要はありません。むしろ、早い段階で自分の課題を発見できたことは幸運と捉えるべきです。中学までの勉強法が高校では通用しないことに気づいたり、苦手な単元を早期に特定できたりすることは、大きなアドバンテージになります。

高1生部門の偏差値で見るべきは、数字そのものよりも、「どの教科の、どの単元で点数を落としているか」という点です。例えば、全体の偏差値は55でも、数学の「二次関数」の分野だけが極端に低い場合、そこを集中的に復習すれば、次のテストでは大きく成績を伸ばせる可能性があります。このテストを、効果的な学習習慣を確立し、正しい勉強法を身につけるための絶好の機会として活用しましょう。

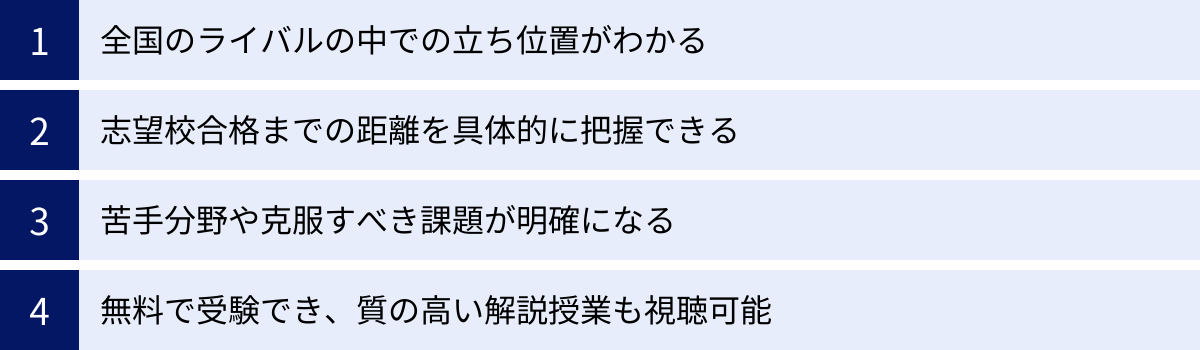

全国統一高校生テストを受けるべき?4つのメリット

「無料で受けられるのは魅力的だけど、部活も忙しいし、本当に受けるべきだろうか?」と迷っている高校生もいるかもしれません。結論から言えば、大学受験を少しでも考えているなら、このテストは受ける価値が非常に高いと言えます。ここでは、全国統一高校生テストを受験することで得られる4つの大きなメリットを具体的に解説します。

① 全国のライバルの中での自分の立ち位置がわかる

最大のメリットは、学校という狭いコミュニティの中だけでは決してわからない、全国規模での自分の相対的な学力を正確に把握できることです。

普段、学校の定期テストでは常に上位にいる生徒でも、全国の舞台に出てみると、自分よりもはるかに優秀な生徒が大勢いるという現実に直面することがあります。これは決してネガティブなことではありません。むしろ、「井の中の蛙」状態から抜け出し、大学受験という全国大会で戦うための意識改革を行う絶好の機会となります。

全国には、最難関大学を目指して中学時代から、あるいはそれ以前からハイレベルな学習を続けているライバルたちがいます。そうした生徒たちと同じテストを受けることで、彼らがどのような問題を解き、どのくらいのスピードで解答しているのかを間接的に知ることができます。この経験は、「もっと頑張らなければ」という強烈なモチベーションとなり、学習の質と量を向上させる原動力になります。自分の現在地を客観的に知ることこそ、目標達成への最短ルートを歩むための第一歩なのです。

② 志望校の合格判定で目標までの距離を把握できる

全国統一高校生テストでは、事前に志望校を登録することで、その大学・学部に対する合格可能性判定が提供されます。これは一般的にAからEのランクで示され、現時点での学力が志望校の合格ラインに対してどの程度の位置にあるのかを視覚的に理解できます。

- A判定: 合格可能性が非常に高い(80%以上など)

- B判定: 合格可能性が高い

- C判定: 合格可能性は五分五分。今後の努力次第。

- D判定: 合格にはかなりの努力が必要

- E判定: 現状では合格が厳しい

この判定結果は、漠然としていた「〇〇大学に行きたい」という夢を、「合格するためには、あと偏差値を〇ポイント上げる必要がある」という具体的な目標に変えてくれます。たとえE判定が出たとしても、落ち込む必要はありません。それは「今すぐ受験した場合の結果」であり、残りの期間で何をどれだけ学習すれば良いのか、その課題の大きさを明確に示してくれたと捉えるべきです。

例えば、「A判定まであと〇点」という具体的な数値目標が分かれば、各教科であと何問正解すれば良いのかを逆算し、詳細な学習計画を立てることができます。このように、目標までの距離を具体的に把握することは、日々の学習の指針となり、モチベーションを維持する上で非常に有効です。

③ 苦手分野や克服すべき課題が明確になる

このテストの真価は、受験後に返却される極めて詳細な成績表にあります。この成績表は、単に点数や偏差値、合格判定が書かれているだけではありません。

最大の価値は、教科別・大問別・設問別の正答率に加えて、「単元・ジャンル別」の学力分析がなされている点です。これにより、自分でも気づいていなかった弱点や課題をピンポイントで発見できます。

例えば、

「数学は全体的に得意だと思っていたが、成績表を見ると『確率』の分野だけ全国平均を大きく下回っていた」

「英語の長文読解はできているつもりだったが、実は『語彙・イディオム』を問う設問の正答率が低く、感覚で読んでしまっていることがわかった」

「日本史は、文化史は得意だが、外交史になると途端に正答率が落ちる」

といった、具体的で客観的なフィードバックを得ることができます。

これらの分析結果に基づいて、「次のテストまでに確率の基本問題を徹底的に復習しよう」「毎日英単語を50個覚える習慣をつけよう」「外交史の流れを年表にまとめて整理しよう」といった、明日からすぐに実行できる具体的なアクションプランを立てることができます。漠然と「苦手な数学を頑張る」のではなく、「数学の中の確率を克服する」というように、課題を具体化することで、学習効率は飛躍的に向上します。

④ 無料で受験でき、解説授業も受けられる

これまで述べてきたような質の高い模試と詳細な分析が、すべて無料で提供されるというのは、他にはない圧倒的なメリットです。通常、これだけの規模と内容の模試を受験するには数千円の費用がかかります。家計に負担をかけることなく、気軽に挑戦できるのは、高校生にとって非常にありがたい制度です。

さらに、全国統一高校生テストの価値を高めているのが、試験後に無料で視聴できる「解説授業」の存在です。これは、東進ハイスクールを代表する実力派講師陣が、実際に出題された問題について、その解き方や考え方、背景知識などを分かりやすく解説してくれる映像授業です。

問題を解きっぱなしにして、答え合わせをするだけでは、本当の学力は身につきません。なぜその答えになるのか、どういう思考プロセスを辿れば正解にたどり着けるのかを理解することが重要です。プロの講師による解説は、独学では気づきにくい問題へのアプローチ方法や、効率的な解法テクニックを学ぶ絶好の機会となります。間違えた問題はもちろん、正解した問題の解説も見ることで、より深い理解や別解を得ることができ、学力の土台をより強固なものにできます。

知っておきたい2つのデメリット

全国統一高校生テストには多くのメリットがありますが、一方で、知っておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解しておくことで、テスト当日に戸惑ったり、結果に過度に落ち込んだりすることを防ぎ、テストのメリットを最大限に享受できます。

① 試験時間が長く、体力的にハード

全国統一高校生テストは、大学入学共通テスト本番を忠実に再現しているため、試験時間が非常に長く、1日がかりの長丁場となります。特に、多くの科目を受験する理系生徒や国公立志望の生徒にとっては、朝から夕方まで試験が続く、まさに体力勝負の一日です。

| 教科 | 試験時間(参考) |

|---|---|

| 地理歴史・公民 | 1科目:60分 / 2科目:130分(解答時間120分) |

| 国語 | 80分 |

| 外国語(リーディング) | 80分 |

| 外国語(リスニング) | 60分(解答時間30分) |

| 数学①(数学Ⅰ・A) | 70分 |

| 数学②(数学Ⅱ・B) | 60分 |

| 理科①(基礎科目) | 2科目:70分(解答時間60分) |

| 理科②(専門科目) | 1科目:60分 / 2科目:130分(解答時間120分) |

| ※上記は共通テストの時間を参考に記載しており、実際のテストの時間割は必ず公式発表を確認してください。 |

これだけの長時間の試験を、高い集中力を保ったまま乗り切るのは、想像以上に困難です。特に、模試の受験経験が少ない高校1・2年生にとっては、途中で集中力が切れてしまったり、最後の科目では疲労困憊で頭が働かなくなってしまったりすることも珍しくありません。

このデメリットへの対策は、まず「そういうものだ」と覚悟を決めておくことです。事前に試験の時間割を確認し、休憩時間をどう過ごすか(軽いストレッチをする、糖分を補給するなど)をシミュレーションしておくと良いでしょう。また、日頃から長時間机に向かう習慣をつけ、集中力と体力を養っておくことも重要です。このハードな経験自体が、共通テスト本番に向けた貴重な予行演習になると前向きに捉えましょう。

② 結果次第でモチベーションが低下する可能性がある

全国統一高校生テストは、全国の意欲の高いライバルたちが集まるハイレベルな模試です。そのため、特に十分な準備ができていない状態で受験した場合や、実力以上の部門(例:高1生が全学年部門を受験)に挑戦した場合、思った以上に低い点数や偏差値、厳しい合格判定が出てしまう可能性があります。

このような厳しい結果を目の当たりにして、「自分はなんてできないんだ」「もう志望校は無理かもしれない」と自信を喪失し、学習意欲が大きく低下してしまうリスクは否定できません。特に、真面目でプライドが高い生徒ほど、このショックは大きくなりがちです。

このデメリットを乗り越えるために最も重要なのは、「テストを受ける目的」を明確にしておくことです。全国統一高校生テストは、あなたの合否を決める試験ではありません。あくまで、現時点での実力を測り、今後の学習課題を発見するための「健康診断」のようなものです。健康診断で悪い結果が出たからといって人生が終わるわけではなく、むしろ生活習慣を改善するきっかけになるのと同じです。

テストの結果は、単なる「結果」ではなく、次への「情報」として捉えましょう。点数が低かったということは、それだけ「伸びしろ」があるということです。厳しい判定が出たということは、それだけ「やるべきことが明確になった」ということです。結果に一喜一憂するのではなく、冷静に自分の弱点と向き合い、次の一手を考えるためのツールとして冷静に活用する姿勢が、このテストを成功させる鍵となります。

全国統一高校生テストに向けた対策法3選

全国統一高校生テストで良い結果を出し、その効果を最大化するためには、無策で臨むのではなく、的を絞った対策が不可欠です。ここでは、特に重要となる3つの対策法を厳選してご紹介します。これらの対策は、テストのスコアアップに直結するだけでなく、大学受験本番にも通じる普遍的な学習法です。

① 教科書レベルの基礎を徹底的に固める

最も重要かつ効果的な対策は、教科書レベルの基礎知識を完璧に定着させることです。一見、遠回りに聞こえるかもしれませんが、これが最も確実な道です。

全国統一高校生テスト、特に共通テストレベルの全学年統一部門では、思考力や応用力が問われる問題が多く出題されます。しかし、どのような応用問題も、分解してみれば基本的な知識や公式、定義の組み合わせで成り立っています。土台となる基礎がグラグラな状態では、その上に高度な建物を建てることはできません。

具体的なアクションとしては、

- 英単語・英熟語、古典単語、古文文法、漢字: 毎日コツコツと暗記を続ける。一度覚えたと思っても、定期的に復習して長期記憶に定着させる。

- 数学の公式・定理: なぜその公式が成り立つのか、証明まで含めて理解する。教科書の例題や練習問題を、何も見ずにスラスラ解けるレベルまで反復練習する。

- 理科・社会の基本用語: 用語の意味を自分の言葉で説明できるレベルまで深く理解する。単なる一問一答ではなく、用語同士の関連性や歴史的な背景、因果関係を意識して学習する。

多くの受験生が、焦りから応用問題集や難易度の高い参考書に手を出しがちですが、基礎が固まっていなければ、それは単なる「解法の丸暗記」に陥り、少しひねられた問題が出ると全く対応できなくなります。急がば回れ。まずは自分の使っている教科書や学校で配布された傍用問題集を、隅から隅まで完璧にすること。これが、あらゆる応用問題に対応できる真の学力を養うための最短ルートです。

② 共通テストの過去問や予想問題集を解く

基礎固めと並行して行うべきなのが、共通テスト形式の問題に慣れることです。特に全学年統一部M部門を受験する生徒にとっては必須の対策となります。

共通テストには、特有の出題形式や傾向があります。例えば、

- 長い問題文や複数の資料(グラフ、表、図、会話文など): これらを素早く正確に読み解き、必要な情報を抽出する能力が求められます。

- 思考力・判断力を問う問題: 暗記した知識をそのまま答えるのではなく、知識を活用してその場で考え、判断させる問題が多いです。

- 日常の事象と関連付けた問題: 数学や理科で、日常生活の場面を題材にした問題が出題されることがあります。

これらの特徴に慣れていないと、時間内に問題を解ききれなかったり、問題の意図を誤解してしまったりします。対策としては、大学入試センターの公式サイトで公開されている共通テストの過去問や、市販されている共通テスト対策の問題集・予想問題集を積極的に活用しましょう。

ただ解くだけでなく、なぜこのような出題形式になっているのか、出題者は受験生のどんな能力を試そうとしているのかを考えながら取り組むと、より効果的です。過去問を解くことで、自分の弱点分野だけでなく、「時間配分が苦手」「資料の読み取りに時間がかかりすぎる」といった、スキル面での課題も浮き彫りになります。

③ 時間配分を意識して問題演習を繰り返す

全国統一高校生テストは、前述の通り試験時間が非常にシビアです。学力があっても、時間内に解ききれなければ得点には結びつきません。したがって、戦略的な時間配分を身につけることが、スコアを最大化する上で極めて重要になります。

対策の第一歩は、各科目、各大問にどれくらいの時間をかけるべきか、自分なりの目標時間を設定することです。例えば、国語(80分)であれば、「現代文(評論)に25分、現代文(小説)に20分、古文に15分、漢文に15分、見直しに5分」といった具体的な計画を立てます。

次に、その時間配分を意識しながら、常に時間を計って問題演習を行います。最初は目標時間内に終わらなくても構いません。繰り返すうちに、徐々にスピードと正確性が向上していきます。

また、時間配分戦略で重要なのが、「捨てる勇気」を持つことです。試験本番では、どうしても解けない難問や、時間がかかりすぎる問題に遭遇することがあります。そうした問題に固執して時間を浪費してしまうと、本来解けるはずだった他の問題に取り組む時間がなくなり、結果的に全体の点数を下げてしまいます。

「この問題は5分考えて分からなければ次に進む」といったルールを自分の中で決めておき、解ける問題から確実に得点していくという冷静な判断力が求められます。このスキルも、時間を計った実践的な演習を繰り返すことでしか身につきません。

全国統一高校生テストの過去問について

効果的な対策を行う上で、過去に出題された問題を解いてみることが非常に有効です。では、全国統一高校生テストの過去問はどこで手に入れることができるのでしょうか。

過去問の入手方法

全国統一高校生テストの過去問は、一般的な赤本のように市販の書店で販売されているわけではありません。

過去問に触れる最も一般的な方法は、主催者である東進の公式サイト「東進ドットコム」を活用することです。東進ドットコムの全国統一高校生テストの特設ページでは、過去に出題された問題の一部に挑戦できる「過去問チャレンジ」といったコンテンツが提供されることがあります。

(参照:東進ドットコム 全国統一高校生テスト 公式サイト)

これらのオンラインコンテンツを利用することで、実際の試験でどのようなレベル・形式の問題が出題されるのかを体感できます。特に、解説がセットになっている場合は、問題の傾向を掴むだけでなく、解法を学ぶ上でも非常に役立ちます。

完全な過去問題集という形での提供は限定的ですが、公式サイトを定期的にチェックすることで、過去問にアクセスする機会を得られる可能性があります。また、上述の通り、このテストは共通テストに準拠しているため、共通テストの過去問を解くことが、極めて質の高い代替策となります。

テスト後の効果的な復習・活用法

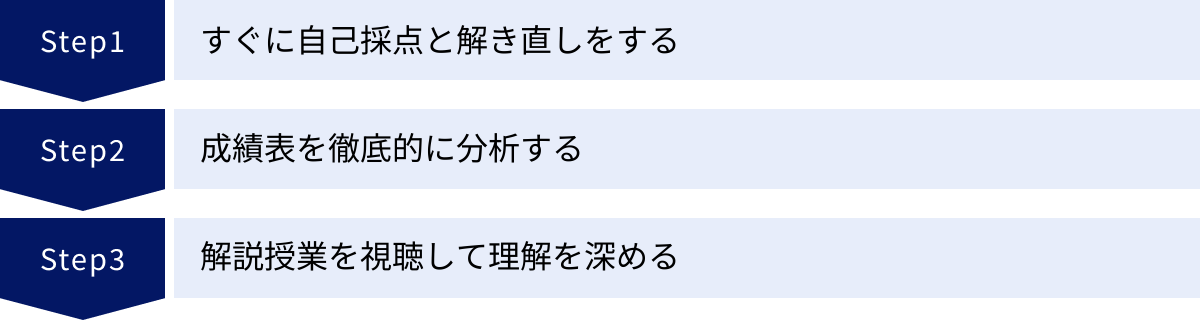

全国統一高校生テストは、「受けて終わり」ではその価値の半分も活かせていません。むしろ、テストが終わった後の復習と分析こそが、学力を飛躍的に伸ばすための本番です。ここでは、テストを最大限に活用するための効果的な復習法を3つのステップで解説します。

すぐに自己採点と解き直しをする

テストが終わったら、できるだけ早く、記憶が新しいうちに自己採点と解き直しを行いましょう。多くの予備校が試験当日の夜から解答速報をウェブサイトで公開するため、それを活用します。

自己採点で重要なのは、単に丸付けをするだけではありません。以下の3つの視点で問題を見直すことが重要です。

- 完全に理解して正解できた問題 (◎): これはあなたの「強み」です。自信を持って良いでしょう。

- 自信がなかったが、偶然正解した問題 (△): これは潜在的な「弱点」です。なぜ正解できたのか、他の選択肢がなぜ違うのかを説明できなければ、次も正解できる保証はありません。必ず解き直しが必要です。

- 間違えた問題 (×): これが最も重要な「伸びしろ」です。なぜ間違えたのか、その原因を徹底的に分析します。

- 知識不足: 単語や公式を知らなかった、用語を覚えていなかった。

- 読解力不足: 問題文や資料の意図を正しく読み取れなかった。

- 計算ミス・ケアレスミス: 分かっていたはずなのに、単純なミスで失点した。

- 時間不足: 時間が足りずに解けなかった。

これらの原因を特定し、「復習ノート」などにまとめておくと、今後の学習課題が明確になります。

成績表を徹底的に分析する

後日返却される成績表は、あなたの学力に関する詳細なデータが詰まった宝の山です。偏差値や合格判定に一喜一憂するだけでなく、その中身を隅々まで読み解きましょう。

特に注目すべきは、「単元・ジャンル別成績」の欄です。ここには、例えば「数学Ⅰ・A」の中でも「数と式」「二次関数」「図形と計量」「データの分析」「場合の数と確率」「図形の性質」といった細かい単元ごとに、あなたの得点率や全国平均との比較が示されています。

このデータを分析することで、

- 自分が得意だと思っていた分野が、実は全国レベルでは平均以下だった

- 苦手意識のあった分野が、意外と得点できていた

- 特定の分野(例:図形問題、計算問題)で失点が集中している

といった、客観的な強みと弱みが一目瞭然になります。

この分析結果こそが、あなたのためのオーダーメイドの学習計画の設計図です。正答率が低い単元をリストアップし、それらを優先的に、教科書の基本から徹底的に復習する計画を立てましょう。この地道な作業が、次の模試での成績アップに直結します。

解説授業を視聴して理解を深める

全国統一高校生テストの大きな魅力の一つが、無料で提供される東進の実力講師陣による「解説授業」です。この機会を絶対に逃してはいけません。

解説授業を視聴するメリットは数多くあります。

- 思考プロセスの可視化: プロの講師が、問題をどの順番で読み、どこに着目し、どのように考えて正解を導き出すのか、その思考プロセスを段階的に示してくれます。これは、独学で解答・解説を読むだけでは決して得られない貴重な学びです。

- 背景知識や関連知識の習得: 一つの問題を解説する中で、その背景にある歴史的文脈や、関連する別の公式、発展的な内容などにも触れてくれることがあります。これにより、知識が点から線へ、線から面へと繋がり、より深く体系的な理解が可能になります。

- 効率的な解法・別解の学習: 自分では時間のかかる面倒な方法で解いていた問題も、講師が鮮やかな別解や時短テクニックを示してくれることがあります。これらのテクニックを習得することで、試験本番での時間的な余裕が生まれます。

特に、自分が間違えた問題や、正解したけれど自信がなかった(△)問題の解説は必見です。分かったつもりで放置せず、プロの解説を通じて完璧に理解し、自分のものにすることで、本物の学力が身についていきます。

成績優秀者は決勝大会に進出

全国統一高校生テストは、すべての高校生に開かれた学力向上の機会であると同時に、トップレベルの学力を持つ生徒にとっては、さらなる高みを目指すための舞台も用意されています。それが「決勝大会」です。

決勝大会とは

決勝大会は、全国統一高校生テストの各部門(全学年・高2生・高1生)において、極めて優秀な成績を収めた生徒だけが招待される特別なイベントです。

これは単なる表彰式ではありません。全国から集まった同学年のトップエリートたちと一堂に会し、学術的な課題に取り組んだり、グループディスカッションを行ったりするなど、知的な交流を深め、互いに刺激し合う貴重な機会となります。普段の学校生活では出会うことのないような、高い志と圧倒的な知性を持つ仲間との出会いは、一生の財産となるでしょう。

決勝大会の内容は年によって異なりますが、単なるペーパーテストの成績だけでなく、論文審査や面接などを通じて、思考力、表現力、リーダーシップといった総合的な人間力が評価されることもあります。

さらに、決勝大会での成績優秀者には、海外の名門大学(ハーバード大学、スタンフォード大学など)への研修旅行といった、豪華な副賞が授与されることもあります。(※副賞の内容は年度により異なります。詳細は公式サイトでご確認ください)

もちろん、決勝大会に進出できるのは、受験者の中でもほんの一握りの生徒だけです。しかし、このような目標があることは、日々の学習に対する大きなモチベーションになります。「いつかは自分もあの舞台に」という夢を持つことが、学習の質をもう一段階引き上げてくれるかもしれません。

まとめ

全国統一高校生テストは、単に自分の学力を測るためだけの模擬試験ではありません。それは、大学受験という長いマラソンを走り抜くための、総合的な学習プラットフォームです。

この記事で解説してきたように、このテストには、

- 全国のライバルの中での自分の立ち位置を客観的に把握できる

- 志望校合格までの具体的な距離と課題が明確になる

- 自分では気づけない苦手分野をピンポイントで発見できる

- 無料で質の高い模試と、プロの解説授業を受けられる

といった、学力を伸ばすための数多くのメリットが詰まっています。

一方で、試験時間が長く体力的にハードであることや、結果次第ではモチベーションが低下するリスクもあります。しかし、これらのデメリットは、事前の心構えと、テストを「結果」ではなく「課題発見のツール」として捉えることで、十分に乗り越えることができます。

最も重要なのは、テストを最大限に活用する意識を持つことです。①事前の対策(基礎固め、過去問演習、時間配分)、②受験本番での全力投球、そして③受験後の徹底的な復習(自己採点、成績表分析、解説授業の視聴)という3つのサイクルを回すことで、テストの効果は何倍にもなります。

まだ受験を迷っている方も、ぜひこの機会に挑戦してみてください。全国統一高校生テストは、あなたの学習に新たな視点を与え、志望校合格への道を照らす、強力な羅針盤となってくれるはずです。