全国統一小学生テストは、日本最大級の規模を誇る小学生向けの学力テストです。無料で受験できる手軽さから、毎年多くの小学生が挑戦しています。しかし、「学校のテストとどう違うの?」「難易度はどのくらい?」「どんな対策をすれば良いの?」といった疑問を持つ保護者の方も少なくないでしょう。

この記事では、全国統一小学生テストの概要から、難易度、偏差値の見方、効果的な対策法、過去問の活用術までを網羅的に解説します。お子様の学力を客観的に把握し、学習意欲を高めるきっかけとして、本記事で紹介する情報をぜひお役立てください。

目次

全国統一小学生テストとは

まず、全国統一小学生テストがどのようなテストなのか、その全体像を把握することから始めましょう。テストの目的や対象学年、試験科目といった基本的な情報を理解することで、受験の意義や準備の方向性が見えてきます。

テストの概要と目的

全国統一小学生テストは、中学受験のパイオニアである四谷大塚が主催する、全国規模の学力テストです。このテストの根底には、「独立自尊の社会・世界に貢献する人財を育成する」という教育理念があります。これは、子どもたちが互いに切磋琢磨し、自らの頭で考え、未来を切り拓く力を育むことを目指すものです。

テストの最大の目的は、全国のライバルたちとの競争の中で、子どもたちが自分の学力を客観的に把握し、夢や目標に向かって努力するきっかけを提供することにあります。学校のテストのように、限られた範囲の学習内容が定着しているかを確認するだけでなく、知識の応用力や思考力を試す問題を通じて、子どもたちの持つ潜在的な能力を引き出すことを目指しています。

単に成績を競うだけでなく、テストを通じて明らかになった課題と向き合い、克服していくプロセスそのものが、子どもたちの成長に繋がるという考え方が基本にあります。保護者にとっても、お子様の学力の現在地や得意・不得意な分野を正確に知るための貴重な機会となるでしょう。

対象学年と受験者数

全国統一小学生テストの対象学年は、年長生から小学6年生までと幅広く設定されています。これにより、早い段階から学習習慣やテストに臨む姿勢を身につけることが可能です。

このテストの特筆すべき点は、その圧倒的な規模です。毎回、全国で約15万人以上もの小学生が受験しており、文字通り日本最大級の小学生テストと言えます。(参照:四谷大塚 全国統一小学生テスト公式サイト)この大規模な母集団の中で自分の位置を知ることができるため、学校のクラスや地域といった狭い範囲では得られない、客観的で信頼性の高い学力指標を得られます。

特に中学受験を視野に入れている家庭にとっては、早い段階から全国レベルでの競争を体験し、ライバルの存在を意識することは、学習へのモチベーションを維持する上で大きな意味を持つでしょう。

試験日程と申し込み方法

全国統一小学生テストは、年に2回、例年6月上旬と11月上旬の日曜日に実施されます。春と秋に定期的に開催されるため、継続して受験することで学力の推移を定点観測できます。

申し込みは、テスト実施日の約1ヶ月前から、四谷大塚の公式サイト上で開始されるのが通例です。申し込み手順は以下の通りです。

- 公式サイトにアクセス: 「全国統一小学生テスト」で検索し、公式サイトにアクセスします。

- 会場を選択: お住まいの地域や通いやすい場所から、受験を希望する会場(四谷大塚の校舎や提携塾など)を選択します。

- 必要事項を入力: お子様の氏名、学年、連絡先などの必要情報をフォームに入力し、申し込みを完了させます。

申し込みが完了すると、後日、受験票が郵送またはメールで送られてきます。人気の会場は早めに定員に達してしまうこともあるため、受験を決めている場合は、申し込み開始後なるべく早く手続きを済ませることをおすすめします。

受験料は無料

全国統一小学生テストの大きな魅力の一つが、受験料が完全に無料であることです。これは、「より多くの子供たちに挑戦の機会を提供したい」という四谷大塚の理念に基づいています。

通常、模試や学力テストは数千円の受験料がかかるのが一般的ですが、このテストは家計への負担なく、誰でも気軽に挑戦できます。「うちの子の実力はどのくらいだろう?」と少しでも興味を持ったら、まずは力試しとして受けてみることができるのです。

この「無料」というシステムが、前述した15万人以上という圧倒的な受験者数を集める要因となっており、結果としてデータの信頼性を高めるという好循環を生んでいます。

試験会場の探し方

試験会場は、全国各地に多数設けられています。主な会場は以下の通りです。

- 四谷大塚の直営校舎

- 四谷大塚YTnet提携塾

- 四谷大塚NET加盟塾

- 公認会場となっている私立中学校や各種学校

これらの会場は、公式サイトの「受験会場を探す」ページから簡単に検索できます。都道府県や市区町村を指定して検索すると、近隣の会場リストが表示され、それぞれの会場の場所や連絡先を確認できます。自宅からのアクセスが良い場所、あるいは受験を検討している私立中学校が会場になっている場合は、学校の雰囲気を知る良い機会にもなるでしょう。

試験科目・時間・配点

試験科目や時間は学年によって異なります。学年が上がるにつれて科目が増え、試験時間も長くなります。以下に、一般的な科目、時間、配点の構成をまとめました。

| 学年 | 科目 | 試験時間 | 配点 |

|---|---|---|---|

| 年長 | 算数国語融合問題 | 30分 | 150点 |

| 小1 | 算数、国語 | 各30分 | 各150点 |

| 小2 | 算数、国語 | 各30分 | 各150点 |

| 小3 | 算数、国語 | 各35分 | 各150点 |

| 小4 | 算数、国語、理科、社会 | 算・国:各40分、理・社:各20分 | 算・国:各150点、理・社:各100点 |

| 小5 | 算数、国語、理科、社会 | 算・国:各40分、理・社:各20分 | 算・国:各150点、理・社:各100点 |

| 小6 | 算数、国語、理科、社会 | 算・国:各40分、理・社:各20分 | 算・国:各150点、理・社:各100点 |

| ※上記は一般的な構成であり、回次によって変更される可能性があります。正確な情報は必ず公式サイトで確認してください。 |

低学年のうちは算数と国語の2科目ですが、小学4年生からは理科と社会が加わり、4科目での受験となります。これは、中学受験が本格化する学年に合わせた形式です。

出題範囲と問題形式

全国統一小学生テストの出題範囲は、原則として各学年の履修範囲に準じていますが、学校のテストとは大きく異なる点があります。それは、単なる知識の暗記だけでは解けない、思考力や応用力を問う問題が多く含まれていることです。

具体的には、以下のような特徴があります。

- 学年の枠を超えた問題: 小学校で習う範囲を逸脱するものではありませんが、複数の学年で習った知識を融合させないと解けない問題が出題されます。

- 初見の問題: 教科書やドリルで見たことのないような、パズル的な要素や論理的な思考を必要とする問題が含まれます。

- 長文読解・記述問題: 国語では、比較的長い文章を読み解き、登場人物の心情や筆者の主張を的確に捉える力や、自分の言葉で説明する記述力が求められます。

- 図形・場合の数: 算数では、計算問題だけでなく、図形を様々な角度から捉える空間認識能力や、条件を整理して答えを導き出す「場合の数」のような問題が出題されます。

問題形式は、選択肢から答えを選ぶマークシート形式と、答えを直接書き込む記述形式の両方が採用されています。これにより、知識の正確性と思考のプロセスを多角的に評価する仕組みになっています。

성적이 우수한 학생을 위한 결승 대회

この見出しは韓国語で「成績が優秀な学生のための決勝大会」を意味します。全国統一小学生テストでは、成績優秀者を対象とした「決勝大会」が開催されます。

これは、テスト本番で特に優れた成績を収めた小学3年生から6年生が招待される、ハイレベルな舞台です。各都道府県の成績上位者(順位や偏差値で基準が設定されます)が、東京の会場に集結し、さらに難易度の高い問題に挑戦します。

決勝大会の目的は、才能ある子どもたちを早期に発見し、その能力をさらに伸ばす機会を提供することにあります。全国から集まったトップレベルのライバルたちと競い合う経験は、子どもにとって計り知れない刺激となり、さらなる高みを目指すモチベーションに繋がります。決勝大会への出場は、多くの上位層の受験生にとって大きな目標の一つとなっています。

全国統一小学生テストの難易度

全国統一小学生テストの受験を検討する上で、保護者が最も気になる点の一つが「難易度」でしょう。「うちの子には難しすぎるのではないか」「どのくらいのレベルなのか」といった不安を解消するため、ここではテストの難易度を様々な角度から解説します。

学校のテストとの違い

まず、最も身近な比較対象である学校の単元テストや学期末テストとの違いを理解することが重要です。この二つのテストは、目的も性質も全く異なります。

- 学校のテスト:

- 目的: 授業で学習した内容が「定着しているか」を確認することが目的です。

- 出題範囲: 直近で習った単元など、非常に限定的です。

- 問題形式: 教科書やドリルで繰り返し練習した問題と類似したものが多く、「知識の再生」が中心となります。つまり、覚えていれば解ける問題がほとんどです。

- 平均点: 生徒の学習到達度を測るため、平均点は比較的高く設定される傾向にあります(例:70〜80点)。

- 全国統一小学生テスト:

- 目的: 学習内容の定着度に加え、「思考力・応用力・問題解決能力」を測ることが目的です。

- 出題範囲: その学年までに習った全範囲に加え、複数の知識を組み合わせる複合的な問題が出題されます。

- 問題形式: 初見の問題や、パズル的な要素を含む問題など、「知識の活用」が求められます。単に覚えているだけでは解けず、情報を整理し、論理的に考える力が必要です。

- 平均点: 幅広い学力層の生徒が受験し、応用問題も多く含まれるため、平均点は学校のテストより低くなる傾向があります(例:50〜60点台になることも多い)。

このように、全国統一小学生テストの難易度は、学校のテストよりも格段に高いと言えます。初めて受験するお子様は、問題の形式や難しさに戸惑い、思ったように点数が取れないことも少なくありません。しかし、これはお子様の能力が低いということではなく、テストの性質の違いによるものです。この点を事前に親子で共有し、「できなくても当たり前。挑戦することに意味がある」という心構えで臨むことが大切です。

中学受験の模試との違い

次に、中学受験を考えている家庭にとって気になるのが、本格的な中学受験模試との難易度の違いです。四谷大塚が実施する「合不合判定テスト」などに代表される中学受験模試は、難関中学校の入試を想定して作られています。

- 中学受験の模試:

- 対象者: 主に中学受験を目指し、塾などで専門的な対策をしている小学生が対象です。

- 難易度: 非常に高い。難関校の入試で出題されるような、高度な思考力や複雑な解法を必要とする問題が中心です。基礎的な問題の割合は少なく、応用・発展問題が大部分を占めます。

- 目的: 志望校への合格可能性を判定することが主目的です。

- 全国統一小学生テスト:

- 対象者: 中学受験を考えていない生徒も含め、全国のあらゆる学力層の小学生が対象です。

- 難易度: 中学受験の模試よりは易しい。基礎的な問題と応用的な問題がバランス良く配置されており、受験勉強をしていない生徒でも解ける問題が多く含まれています。

- 目的: 現時点での全国的な立ち位置の把握や、学習への興味関心を喚起することが主目的です。

まとめると、難易度は「学校のテスト < 全国統一小学生テスト < 中学受験の模試」という関係になります。

全国統一小学生テストは、いわば「中学受験の入り口」のような位置づけと捉えることができます。応用問題の中には、中学受験で問われる思考力の基礎となるような良問が多く含まれており、受験勉強を始める前の腕試しや、お子様が中学受験に向いているかどうかを見極めるための一つの材料として活用できます。

基礎問題と応用問題の出題バランス

全国統一小学生テストの難易度を特徴づけているのが、基礎問題と応用問題の絶妙な出題バランスです。

一般的に、各科目とも前半に知識の定着度を問う「基礎問題」が、後半に進むにつれて思考力や発想力を試す「応用問題」が配置されています。その割合は、おおむね基礎が50%、応用が50%と言われています。

このバランスにより、様々な学力層の生徒にとって意味のあるテストとなっています。

- 基礎学力が定着している生徒: 基礎問題で確実に得点することで、学習の成果を確認できます。

- 学力上位層の生徒: 応用問題に挑戦することで、自分の思考力の限界を試し、さらなる高みを目指すことができます。

- これから学力を伸ばしたい生徒: まずは基礎問題を確実に解くことを目標にし、応用問題に挑戦する中で「考える楽しさ」を発見できます。

特に応用問題は、大人でも頭をひねるような面白い問題が出題されることがあります。例えば、算数では規則性を見つける問題や論理パズル、国語では文章に書かれていない登場人物の気持ちを推測する問題などです。これらの問題に取り組む経験は、点数という結果以上に、子どもの知的好奇心を刺激し、学ぶことの楽しさを教えるきっかけとなるでしょう。

テスト対策をする上では、まずこの「基礎問題」を確実に満点近く取れるようにすることが最優先です。その上で、応用問題にどれだけ食らいついていけるかで、偏差値や順位が大きく変わってきます。

全国統一小学生テストの偏差値と平均点

テストを受けた後、返却される成績帳票には、得点だけでなく「平均点」や「偏差値」といった様々なデータが記載されています。これらの数値を正しく理解することは、テスト結果を最大限に活用するために不可欠です。ここでは、偏差値と平均点の見方について詳しく解説します。

偏差値の目安

偏差値とは、受験者全体の平均点を50として、自分がどの位置にいるかを示す客観的な指標です。得点そのものはテストの難易度によって変動しますが、偏差値は受験者集団の中での相対的な位置を示すため、異なる回のテストの成績を比較する際にも役立ちます。

偏差値の一般的な目安は以下の通りです。

| 偏差値 | 上位からの割合(概算) | 学力レベルの目安 |

|---|---|---|

| 70以上 | 上位 約2.3% | 全国トップレベル。非常に優秀。決勝大会進出の可能性が高い。 |

| 65~69 | 上位 約6.7% | 全国でもかなり上位。得意科目はトップクラス。 |

| 60~64 | 上位 約16% | 優秀。基礎力に加え、応用力もかなり身についている。 |

| 55~59 | 上位 約31% | 平均より上位。得意分野があり、基礎はしっかり定着している。 |

| 50~54 | 上位 約50% | ちょうど平均レベル。基礎的な学力は身についている。 |

| 45~49 | 下位 約50% | 平均より少し下。基礎に抜け漏れがある可能性。 |

| 40~44 | 下位 約16% | 基礎固めに課題あり。復習が必要。 |

例えば、偏差値が60だった場合、それは自分より上位の受験生が約16%いることを意味します。つまり、100人中16番目くらいの位置づけということです。

特に注目されるのが決勝大会への進出ラインです。これは毎回変動しますが、おおむね偏差値70前後がボーダーラインとなることが多いようです。ただし、都道府県ごとに招待枠が設けられているため、地域によって基準は異なります。

保護者としては、偏差値の数字に一喜一憂するのではなく、全国15万人のライバルの中での客観的な立ち位置として冷静に受け止めることが重要です。特に低学年のうちは成績の変動も大きいため、あくまで現時点での目安として捉え、今後の学習計画を立てるための材料としましょう。

平均点の見方

平均点は、その回のテストの難易度を測るための最も分かりやすい指標です。

- 平均点が高い回: 問題が比較的易しかった、または受験者全体のレベルが高かったと考えられます。

- 平均点が低い回: 問題が難しかった、または応用問題の比重が大きかったと考えられます。

自分の得点が平均点より上か下かを見ることで、まずは全体の中での大まかな立ち位置を把握できます。しかし、より重要なのは、得点そのものではなく、平均点との差です。「平均点+〇〇点」という視点で見ると、難易度が異なる回でも成績の伸びを比較しやすくなります。

また、成績帳票では、科目ごとの平均点も示されます。例えば、全体の平均点は上回っているけれど、算数の平均点だけは下回っている、という場合、算数が苦手分野である可能性が浮かび上がります。さらに、大問ごと、設問ごとの平均点(正答率)も記載されているため、「他の受験生が多く正解しているのに自分は間違えた問題(正答率が高い問題)」は、基礎的な知識の抜け漏れがある可能性が高く、最優先で復習すべき課題となります。

逆に、「他の受験生もあまりできていない問題(正答率が低い問題)」が解けていれば、それは応用力がある証拠と自信を持って良いでしょう。このように、平均点を様々な角度から分析することで、具体的な弱点や強みを浮き彫りにし、効果的な学習へと繋げることができます。

全国統一小学生テストの対策法

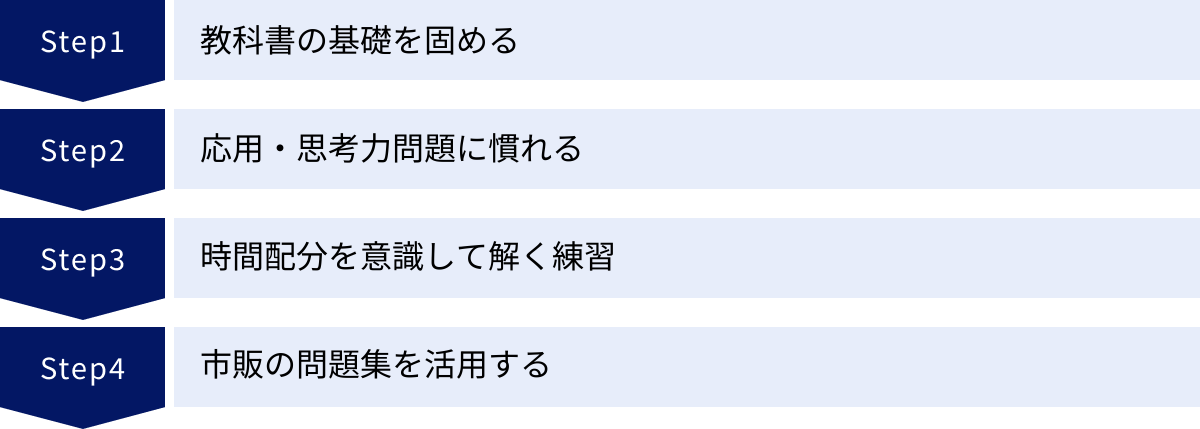

全国統一小学生テストで良い成績を収めるためには、やみくもに勉強するのではなく、テストの特性に合わせた戦略的な対策が必要です。ここでは、効果的な対策法を4つのステップに分けて具体的に解説します。

まずは教科書の基礎を固める

どのような応用問題も、その土台には基礎的な知識や考え方があります。全国統一小学生テストの出題の約半分は、教科書レベルの知識で解ける基礎問題です。したがって、最も重要かつ効果的な対策は、学校の教科書内容を完璧に理解し、定着させることです。

応用問題で点数を稼ぐことも大切ですが、多くの受験生が正解する基礎問題で失点してしまうと、大きな差がついてしまいます。まずは足元を固める意識で、以下の点に取り組みましょう。

- 算数:

- 計算: たし算、ひき算、かけ算、わり算の筆算、分数や小数の計算など、基本的な計算を速く正確にできるように、毎日少しずつでも練習します。計算ドリルなどを活用するのが効果的です。

- 公式・定義: 図形の面積や体積の公式、単位換算などを正しく覚え、使えるようにします。「なぜその公式になるのか」まで理解できると、応用力がつきます。

- 国語:

- 漢字: 学年で習う配当漢字は、読み書きともに完璧にしておきましょう。単に覚えるだけでなく、熟語や文の中で使えるように練習することが大切です。

- 語彙: 教科書に出てくる言葉の意味を正確に理解し、語彙力を増やします。親子で言葉の意味を調べたり、会話の中で積極的に使ったりするのも良い方法です。

- 文法: 主語・述語の関係、接続詞の役割など、文の基本的な構造を理解しておくことが、長文読解の基礎となります。

理科や社会(4年生以上)についても同様に、教科書に書かれている太字の用語や基本的な事実関係は、確実に押さえておく必要があります。この基礎固めが、応用問題に挑戦するための盤石な土台となります。

応用・思考力問題に慣れる

教科書レベルの基礎が固まったら、次のステップとして応用・思考力問題に挑戦します。全国統一小学生テストの後半に出題されるこれらの問題は、初見では戸惑うことが多い形式です。対策のポイントは、多くの問題に触れ、考えるプロセスそのものに慣れることです。

- 「なぜ?」「どうして?」を考える習慣: 問題を解く際に、ただ答えを出すだけでなく、「なぜこの式を立てるのか」「どうしてこの選択肢が正解なのか」を自分の言葉で説明する練習をしましょう。この「思考の言語化」が、論理的思考力を飛躍的に高めます。

- 様々なパターンの問題に触れる:

- 算数: 図形を分割したり回転させたりする問題、条件を整理して推理する論理パズル、規則性を見つけて解く問題など、中学受験の準備で使われるような思考力系の問題集に挑戦してみるのがおすすめです。

- 国語: 少し長めの物語文や説明文を読み、要旨をまとめる練習や、登場人物の心情の変化を追いながら読む練習をします。記述問題では、本文中の言葉を使いながら、自分の考えをまとめるトレーニングが有効です。

これらの問題は、すぐに解けなくても構いません。大切なのは、諦めずにじっくりと考える時間を持つことです。保護者は答えを急かさず、ヒントを与えながら子ども自身の力で答えにたどり着けるよう、粘り強くサポートする姿勢が求められます。

時間配分を意識して問題を解く練習をする

全国統一小学生テストは、問題数に対して試験時間が比較的タイトに設定されています。そのため、学力があっても時間切れで実力を発揮しきれないケースが少なくありません。これを防ぐためには、本番を想定した時間配分のトレーニングが不可欠です。

- 「解ける問題から解く」戦略: テストは満点を取る必要はありません。まずは前半の基礎問題や、自分が得意なタイプの問題を素早く確実に解き、得点を確保します。難しい問題に時間をかけすぎて、解けるはずの問題を落とすのが最も避けたいパターンです。

- 過去問や問題集でシミュレーション: 過去問や市販の模擬テストなどを利用し、本番と全く同じ試験時間を計って解く練習を繰り返しましょう。

- 「大問1つあたり何分」といった目安を事前に決めておきます。

- 時間がかかりそうな問題は、一旦飛ばして後で戻ってくる「見切り」の練習も重要です。

- 最後に5分程度の「見直しの時間」を確保する習慣をつけます。計算ミスやマークミスがないかを確認するだけで、数点の上乗せが期待できます。

この練習を通じて、子ども自身が「自分のペース」を掴むことができます。本番で焦らず、落ち着いて問題に取り組むための精神的な準備にも繋がります。

市販の問題集を活用する

家庭学習で対策を進める上で、市販の問題集は心強い味方になります。全国統一小学生テストの対策として有効な問題集を選ぶ際のポイントは以下の通りです。

- 基礎固め用: 教科書の内容に準拠した「教科書ワーク」や、計算・漢字の反復練習ができるドリルが適しています。まずはここから始め、知識の穴をなくしましょう。

- 応用力養成用:

- 四谷大塚の教材: 主催元である四谷大塚が出版している「はなまるリトル」(低学年向け)や「リトルくらぶ」の教材、「予習シリーズ」などは、テストの出題傾向に近く、非常に効果的です。

- 思考力系の問題集: 「天才脳ドリル」や「きらめき算数脳」といった、パズル感覚で楽しく思考力を鍛えられる問題集もおすすめです。勉強という堅苦しさを感じさせずに、考える力を養うことができます。

- トップクラス問題集: 学力に余裕がある場合は、標準レベルから最高レベルの問題まで段階的に挑戦できる「トップクラス問題集」シリーズなどで、さらに高度な問題に慣れておくと良いでしょう。

重要なのは、お子様の現在の学力レベルに合った問題集を選ぶことです。難しすぎる問題集は、かえって学習意欲を削いでしまう可能性があります。まずは少し頑張れば解けるレベルから始め、成功体験を積ませながら徐々にステップアップしていくのが理想的です。

【学年別】効果的な対策のポイント

全国統一小学生テストの対策は、お子様の発達段階に合わせてアプローチを変えることが重要です。低学年と高学年では、学習内容の難易度も、求められる能力も異なります。ここでは、学年別に効果的な対策のポイントを解説します。

低学年(1〜3年生)の対策

小学1年生から3年生の低学年の時期は、本格的な「お勉強」の土台を築く非常に重要な期間です。この時期の対策で最も大切なのは、テストの点数を追求するよりも、「学ぶことは楽しい」という知的好奇心を育むことです。無理に難しい問題を解かせるのではなく、遊びの延長線上で学習に親しむ環境を作りましょう。

- ポイント①:学習を日常の楽しみにする

- 読み聞かせと対話: 保護者がたくさんの本を読み聞かせ、物語の内容について「この後どうなると思う?」「〇〇ちゃんはどうしてこんなことを言ったのかな?」などと対話することで、読解力や想像力、語彙力が自然に身につきます。

- 数や図形に親しむ: お買い物ごっこで計算に触れたり、積み木やパズル、ブロックで遊んだりすることで、数の感覚や図形を認識する力が養われます。これらは算数の応用問題を解く上での素地となります。

- 観察と発見: 公園の植物や昆虫を観察したり、料理を手伝ったりする中で、「なぜだろう?」という疑問を持たせ、一緒に調べる習慣をつけることが、理科的な思考の芽を育てます。

- ポイント②:鉛筆を持って机に向かう習慣をつける

- 毎日10分でも15分でも良いので、決まった時間に机に向かう習慣をつけましょう。内容は、簡単な計算ドリルや漢字の書き取り、迷路や間違い探しなど、子どもが楽しめるもので構いません。「集中して取り組む」という体験そのものが大切です。

- ポイント③:テスト本番を楽しむ

- 低学年にとって、大勢の中でテストを受けるのは初めての経験かもしれません。「満点を取らなきゃ」というプレッシャーを与えるのではなく、「クイズ大会みたいなものだよ」「どれだけ解けるか挑戦してみよう」といった声かけで、前向きな気持ちで送り出してあげましょう。テスト後も、点数よりも「最後まで頑張ったね」とその努力を褒めることが、次への意欲に繋がります。

この時期は、結果よりもプロセスを重視し、知的な活動そのものを好きにさせることが、将来的な学力向上への一番の近道です。

高学年(4〜6年生)の対策

小学4年生から6年生の高学年になると、学習内容が一気に抽象的かつ複雑になります。科目も4科目に増え、より本格的な学力が問われるようになります。この時期の対策では、知識を覚えるだけでなく、それらを関連付けて論理的に考える力を意識的に鍛えることが重要です。

- ポイント①:知識の「つながり」を意識する

- 算数: なぜその公式を使うのか、どうしてその解き方になるのかを、筋道を立てて説明する練習をします。解き方の暗記ではなく、解法のプロセスを理解することが応用力に直結します。

- 国語: 長文読解では、接続詞(しかし、だから、など)に注目し、文章全体の論理構造を把握する練習が効果的です。また、文章の要約を200字程度で書くトレーニングは、要点を掴む力と記述力の両方を鍛えます。

- 理科・社会: 単なる一問一答の暗記から脱却し、知識を関連付けて覚えることが重要です。例えば、歴史であれば年表と地図を常にセットで見る、理科であれば実験の結果からどのような法則が導き出せるかを考える、といった学習法が有効です。「なぜそうなっているのか」という背景や因果関係を理解することで、知識が定着し、応用問題にも対応できるようになります。

- ポイント②:学習計画を立てて実行する

- 高学年になったら、少しずつ自分で学習計画を立てる練習を始めましょう。「テストまでの1ヶ月間で、この問題集をここまで終わらせる」といった目標を親子で一緒に立て、進捗を確認します。自己管理能力を養うことは、中学以降の学習においても非常に重要です。

- ポイント③:テストを「戦略的」に活用する

- 高学年のテスト結果は、より具体的に学習の指針として活用できます。成績帳票の分析を徹底的に行い、「どの単元の正答率が低いか」「時間配分に問題はなかったか」といった課題を明確にします。

- 中学受験を検討している場合は、全国統一小学生テストを「試金石」と位置づけ、志望校レベルとの差を測ったり、本格的な受験勉強への移行のタイミングを見極めたりするための重要なデータとして活用しましょう。このテストで安定して高い偏差値が取れるようであれば、難関校への挑戦も視野に入ってきます。

高学年の対策は、子どもが「自律した学習者」へと成長していくためのサポートが中心となります。保護者はコーチ役として、計画の立て方や復習の方法をアドバイスし、子どもの頑張りを認め、励ます存在であることが求められます。

過去問の入手方法と効果的な活用法

全国統一小学生テストの対策において、過去問は最も実践的で効果の高い教材です。出題形式や難易度、時間配分などを体感できるため、ぜひ活用したいところです。しかし、その入手方法や使い方には注意が必要です。

過去問の入手方法

全国統一小学生テストの過去問は、一般の書店では販売されていません。入手するには、主に以下の公式ルートを利用することになります。

公式の対策授業や見直し指導に参加する

これが最も確実で、最も推奨される方法です。 四谷大塚や提携塾では、テストの申し込み者を対象に、無料の「対策授業」や、テスト後に実施される「見直し指導(解説授業)」を開催しています。

- 対策授業: テスト本番の約1〜2週間前に開催されることが多く、前回のテスト問題などを教材として使用します。問題の傾向や特徴的な問題の解き方を、経験豊富な講師が分かりやすく解説してくれます。

- 見直し指導: テスト返却の際に行われることが多く、今回のテスト問題を振り返り、特に重要な問題や正答率の低かった問題の解き方を指導してくれます。

これらの授業に参加することで、単に過去問が手に入るだけでなく、プロによる質の高い解説も聞けるため、学習効果が飛躍的に高まります。子ども一人では理解が難しい問題も、解説を聞くことで「なるほど!」と腑に落ちることが多くあります。申し込み時にこれらの授業の案内があった場合は、積極的に参加を検討しましょう。

フリマアプリなどでの個人売買は非推奨

フリマアプリやネットオークションなどで、過去問が出品されているのを見かけることがあります。手軽に入手できるように思えますが、これにはいくつかのリスクや問題点があるため、利用は推奨できません。

- 著作権の問題: 試験問題は著作物であり、主催者である四谷大塚に著作権があります。許可なく複製・売買することは、著作権法に抵触する可能性があります。

- 情報の正確性: 個人間でやり取りされるため、問題用紙や解答・解説に抜けや誤りがないという保証がありません。間違った情報で学習してしまうリスクがあります。

- 高額転売: 本来は無料で提供されるべきものが、不当に高い価格で取引されているケースも見られます。

安全かつ教育的効果を最大限に高めるためにも、過去問は必ず公式のルートを通じて入手するようにしてください。

過去問の効果的な活用法

過去問は、ただ解くだけでは十分な効果を得られません。点数を取ること以上に、その後の活用法が重要です。ここでは、過去問を「最高の教材」に変えるための3つのステップを紹介します。

本番と同じ時間で解いてみる

まず、過去問に取り組む際は、必ず本番と全く同じ試験時間を設定し、途中で中断せずに解き切ることが重要です。これにより、以下のような効果が得られます。

- 時間配分のシミュレーション: どの問題にどれくらい時間をかけられるか、体感的に理解できます。「時間が足りなかった」「見直しの時間が取れなかった」といった課題が浮き彫りになります。

- 集中力の持続トレーニング: 長い試験時間、集中力を維持する訓練になります。

- 実力の正確な測定: 本番に近い緊張感の中で解くことで、現在の実力をより正確に測ることができます。

保護者はストップウォッチで時間を計り、静かな環境を整えるなど、本番さながらの雰囲気作りをサポートしてあげましょう。

解きっぱなしにせず、徹底的に復習する

過去問活用の核心は、この「復習」にあります。採点して点数を見て終わり、では全く意味がありません。過去問の目的は、できなかった問題をできるようにすること、そして自分の弱点を発見・克服することです。

- 答え合わせと解説の熟読: まずは解答・解説をじっくりと読み込み、なぜその答えになるのかを完全に理解します。

- 解き直し: 間違えた問題は、解説を読んだ後、何も見ずに自分の力でもう一度解き直します。スラスラ解けるようになるまで、何度か繰り返すのが理想です。

- 正解した問題も確認: たまたま正解した問題や、自信がなかった問題も必ず見直しましょう。解き方のプロセスが正しかったかを確認することで、理解がより確実なものになります。

復習には、解くのにかかった時間の2倍から3倍の時間をかけるくらいのつもりで、丁寧に取り組みましょう。

間違えた問題の原因を分析する

復習の最終段階として、なぜその問題を間違えたのか、原因を分析することが極めて重要です。ミスの原因を特定することで、次に何をすべきかが明確になります。ミスは、主に以下のタイプに分類できます。

| ミスの種類 | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| ① 知識不足 | ・漢字を知らなかった ・公式を覚えていなかった ・用語の意味を知らなかった |

教科書や参考書に戻って、関連する単元を徹底的に復習する。 |

| ② 読解・条件整理ミス | ・問題文を読み間違えた ・聞かれていることと違う答えを書いた ・複雑な条件を整理できなかった |

問題文に線を引く、図や表を書いて情報を整理する癖をつける。 |

| ③ ケアレスミス | ・計算ミス ・答えの写し間違い ・単位のつけ忘れ |

見直しの時間を必ず確保する。途中式を丁寧に書く。 |

| ④ 時間不足 | ・難しい問題に時間をかけすぎた ・解くスピードが遅い |

時間を計って解く練習を繰り返す。解く問題の順番を工夫する。 |

| ⑤ 思考力・応用力不足 | ・解き方の糸口が全くつかめなかった | 類題をたくさん解き、様々な解法パターンに触れる。 |

このように、間違いを分類し、「ミスの分析ノート」などを作成すると、自分の弱点の傾向が一目瞭然になります。この分析結果に基づいて次の学習計画を立てることで、やみくもな勉強から脱却し、効率的で効果的な対策が可能になります。

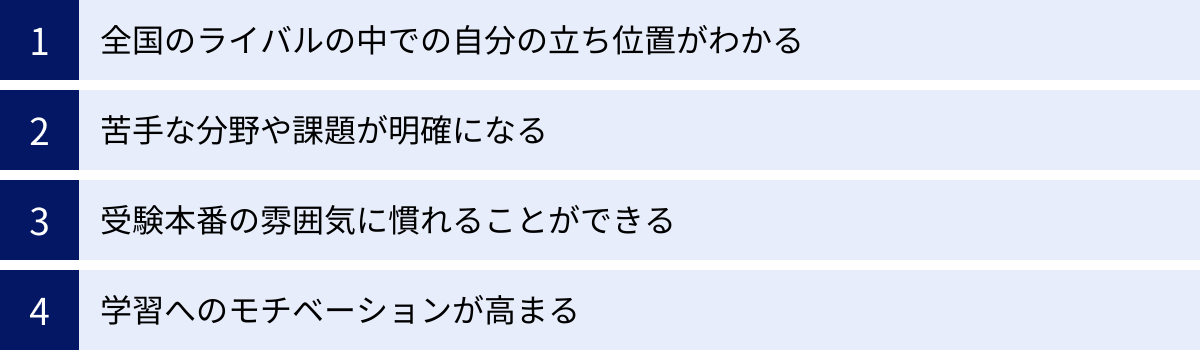

全国統一小学生テストを受ける4つのメリット

無料で受けられる全国統一小学生テストですが、その価値は無料であること以上に、子どもたちの成長に繋がる多くのメリットにあります。ここでは、受験することで得られる主な4つのメリットを紹介します。

① 全国のライバルの中での自分の立ち位置がわかる

学校のテストでは、クラスや学年といった数十人から百数十人の中での順位しかわかりません。しかし、全国統一小学生テストは、毎回約15万人という非常に大きな母集団の中で、自分の学力がどの位置にあるのかを客観的に把握できる点が最大のメリットです。

成績帳票には、全国順位、都道府県別順位、そして偏差値が明記されます。これにより、「自分は全国の同級生の中で上位〇%にいるんだ」あるいは「都道府県内ではこのくらいの位置か」といった、より広い視野で自分の実力を知ることができます。

この「全国規模での客観視」は、子どもにとって大きな刺激となります。井の中の蛙になることなく、広い世界には多くのライバルがいることを知る経験は、学習への謙虚な姿勢と向上心を生み出します。また、保護者にとっても、お子様の学力を冷静に評価し、今後の教育方針を考える上での貴重な判断材料となります。

② 苦手な分野や課題が明確になる

テストの目的は、単に良い点を取ることだけではありません。むしろ、「何ができて、何ができないのか」を明らかにすることに本当の価値があります。全国統一小学生テストの成績帳票は、この目的を達成するための非常に優れた分析ツールです。

帳票には、科目全体の成績だけでなく、設問一つひとつの正誤や、分野別の正答率が詳細に記載されています。例えば、算数であれば「計算」「図形」「文章題」、国語であれば「漢字・語彙」「文法」「読解」といった領域ごとに、自分の得点と全国平均との比較が示されます。

これにより、「計算は得意だけど、図形問題が極端に苦手だな」「読解はできているのに、漢字の失点が多い」といった具体的な課題が一目瞭然になります。データに基づいて弱点を特定できるため、その後の復習を効率的に進めることができます。苦手分野を重点的に学習することで、次のテストでの成績アップに直結させることが可能です。

③ 受験本番の雰囲気に慣れることができる

多くの子どもにとって、知らない場所で、大勢の知らないライバルに囲まれて、静まり返った中で試験に臨むという経験は非日常的なものです。独特の緊張感があり、普段通りの力を発揮できないことも少なくありません。

全国統一小学生テストを定期的に受験することで、この「本番の雰囲気」に場慣れすることができます。試験の流れ、時間配分の感覚、緊張感への対処法などを、早い段階から体験的に学べるのは大きなメリットです。

この経験は、将来、中学受験、高校受験、大学受験といった、より重要度の高い試験に臨む際に必ず生きてきます。本番での過度な緊張を防ぎ、落ち着いて実力を発揮するための貴重な予行演習となるのです。特に、人見知りや場所見知りをしやすいお子様にとっては、自信をつける良い機会になるでしょう。

④ 学習へのモチベーションが高まる

漠然と「勉強しなさい」と言われるよりも、「次のテストで偏差値〇〇を目指そう!」「全国で〇〇位以内に入りたい!」といった具体的で測定可能な目標がある方が、子どもの学習意欲は格段に高まります。全国統一小学生テストは、こうした目標設定のための絶好の機会を提供してくれます。

良い結果が出れば、それは大きな自信となり、「もっと頑張ろう」という前向きなエネルギーに変わります。思うような結果が出なかったとしても、「次は絶対にリベンジするぞ」「苦手なこの分野を克服しよう」という次への課題が見つかり、それが新たな学習の動機付けとなります。

全国のライバルと競い合うという経験そのものが、子どもたちの競争心や向上心を刺激します。テストという明確な目標があることで、日々の学習にメリハリが生まれ、目的意識を持って机に向かうことができるようになるでしょう。親子で共通の目標を持ち、一緒に挑戦していくプロセスは、良好な親子関係を築く上でもプラスに働きます。

全国統一小学生テストを受ける際の2つの注意点

多くのメリットがある一方で、全国統一小学生テストを受ける際には、心に留めておくべき注意点も存在します。これらの点を事前に理解しておくことで、テストをより有意義なものにすることができます。

① 結果に一喜一憂しすぎない

テスト後、手元に返ってくる成績帳票。偏差値や順位といった明確な数字は、どうしても気になってしまうものです。しかし、この結果に親子で一喜一憂しすぎることは禁物です。

- 子どもを責めない: 学校のテストとは難易度も性質も全く異なるため、初めての受験では思ったような点数が取れないことが多々あります。「どうしてこんな点数なの!」と子どもを責めてしまうと、子どもは自信を失い、テストを受けること自体が苦痛になってしまいます。大切なのは、結果ではなく、挑戦した勇気と努力を褒めることです。

- 過度に褒めすぎない・慢心させない: 逆に、非常に良い成績だった場合も注意が必要です。「あなたは天才だ」といった過度な称賛は、子どもの慢心に繋がる可能性があります。また、次回のテストで成績が下がった場合に、過度なプレッシャーを感じさせてしまうことにもなりかねません。良い結果に対しても、「よく頑張ったね。でも、全国にはもっとすごい子がいるから、これからも努力を続けよう」と、冷静に次を見据える声かけが重要です。

全国統一小学生テストの結果は、あくまでその時点での学力の一断面であり、子どもの価値を決めるものではありません。結果は冷静に受け止め、「じゃあ、次は何を頑張ろうか?」と、未来に向けた前向きな対話の材料として活用する姿勢が最も大切です。

② テスト後の塾からの勧誘がある

全国統一小学生テストが無料で実施される背景には、主催する四谷大塚や、会場となる全国の提携塾にとって、将来の顧客となりうる優秀な生徒と接点を持つという目的があります。そのため、テスト後には塾からの勧誘が行われるのが一般的です。

具体的には、以下のような流れで勧誘が行われることがあります。

- 成績帳票の返却時: テスト結果は、多くの場合、受験した会場で個別面談の形で返却されます。その場で、テスト結果の分析とともに、塾のカリキュラムや季節講習、入塾の案内をされることがほとんどです。

- 電話やダイレクトメール: テスト後に、塾から入塾を勧める電話がかかってきたり、ダイレクトメールが送られてきたりすることもあります。

この勧誘があることを事前に知っておけば、冷静に対応できます。もちろん、テストの結果をきっかけに塾の利用を検討するのは良い選択肢の一つです。しかし、その場で入塾を決める必要は全くありません。

もし入塾の意思がない場合は、はっきりと、しかし丁寧に断って問題ありません。「今回は力試しで受けさせていただきました」「子どものペースで進めたいので、今は考えていません」「他の塾も検討しているので、一度持ち帰らせてください」などと伝えれば、しつこく勧誘されることは少ないでしょう。あくまでテストはテスト、勧誘は勧誘と割り切って臨むことが大切です。

テスト当日の流れと準備

万全の状態でテストに臨むためには、事前の準備が欠かせません。当日に慌てないよう、持ち物や服装などをあらかじめ確認しておきましょう。

当日の持ち物リスト

会場によって細かい規定が異なる場合がありますが、一般的に必要とされる持ち物は以下の通りです。忘れ物がないか、前日に親子で一緒にチェックしましょう。

| 持ち物 | 備考 |

|---|---|

| 受験票 | 最も重要な持ち物。忘れると受験できない場合があります。 |

| 筆記用具 | HB以上の濃い鉛筆(3〜5本程度)、よく消える消しゴム。シャープペンシルは不可の場合が多いです。 |

| 腕時計 | 試験会場に時計がない場合も。時刻表示のみのシンプルなアナログ時計が推奨されます。(スマートウォッチや多機能デジタル時計は使用不可) |

| 上着 | カーディガンなど、脱ぎ着しやすい羽織るもの。会場の空調による温度変化に対応できます。 |

| 飲み物 | 水筒やお茶など。休憩時間に水分補給ができます。 |

| 軽食 | 休憩時間が長い場合、おにぎりやパン、お菓子など、手軽に食べられるものがあると安心です。 |

| ハンカチ・ティッシュ | エチケットとして持参しましょう。 |

| (任意)参考書・ドリル | 休憩時間に最終確認をしたい場合。ただし、あまり多く持ち込んでも見きれないので、1冊に絞るのがおすすめです。 |

※コンパスや定規、分度器などの持ち込みは、学年や科目によってルールが異なります。事前に受験案内の記載をよく確認してください。

おすすめの服装

テスト当日は長丁場になるため、リラックスして集中できる服装が一番です。以下のポイントを参考に選びましょう。

- 着慣れた普段着: 新品の服や窮屈な服は避け、いつも着ている動きやすい服装を選びましょう。

- 温度調節しやすい服装: 試験会場は空調が効きすぎて、寒かったり暑かったりすることがあります。半袖の上にカーディガンやパーカーを羽織るなど、簡単に脱ぎ着できる重ね着スタイルがおすすめです。

- 英字や柄の多い服は避ける: 試験によっては、服にプリントされた英字や地図などがカンニングと見なされる可能性もゼロではありません。念のため、無地に近いシンプルなデザインの服を選ぶと安心です。

お子様が服装のことで余計な気を遣うことなく、テストに全力で集中できる環境を整えてあげることが大切です。

保護者会は参加したほうが良いか

テストがおこなわれている時間帯に、多くの会場で保護者向けの会が同時開催されます。参加は任意ですが、基本的には参加することをおすすめします。

保護者会では、主に以下のような内容の話を聞くことができます。

- 最新の教育情報や入試動向: 中学受験を取り巻く環境の変化や、新しい大学入試制度を見据えた小学生のうちに身につけておくべき力など、家庭では得にくい専門的な情報を得られます。

- 効果的な学習法: 主催塾の持つノウハウに基づいた、各教科の効果的な勉強法や、子どものやる気を引き出すためのアプローチなどを具体的に聞くことができます。

- 今回のテストの解説: テスト問題の概観や、特に重要だった問題のポイントなど、簡単な解説が行われることもあります。

もちろん、塾の宣伝という側面もありますが、それを差し引いても、子どもの教育を考える上で有益なヒントが多く得られる貴重な機会です。特に初めて受験する場合や、中学受験を検討し始めたばかりの家庭にとっては、参加する価値は非常に高いと言えるでしょう。ただし、どうしても時間が合わない場合などは、無理に参加する必要はありません。

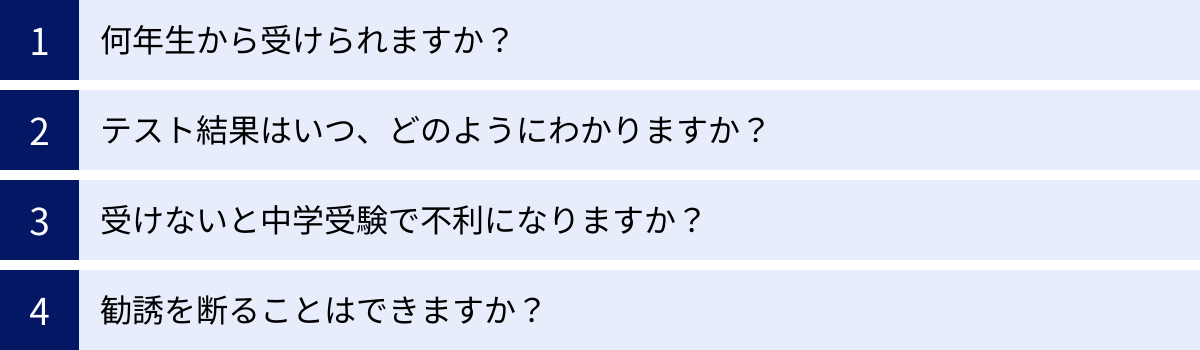

全国統一小学生テストに関するよくある質問

最後に、全国統一小学生テストに関して、保護者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

何年生から受けられますか?

全国統一小学生テストは、小学校に入学する前の年長生から、小学6年生までのすべての学年で受験することが可能です。年長生向けのテストは、算数と国語の基礎となるような、楽しく取り組める思考力問題が中心となっています。早い段階からテストの雰囲気に慣れたり、知的好奇心を刺激したりする目的で、年長から受験する家庭も増えています。

テスト結果はいつ、どのようにわかりますか?

テスト結果は、通常、試験実施日から約10日〜2週間後に返却されます。結果の受け取り方法は会場によって異なりますが、最も一般的なのは「受験した会場での対面返却」です。

この場合、事前に指定された日時に会場へ出向き、成績帳票を受け取ります。その際、塾のスタッフによる個別面談が行われ、テスト結果の詳細な分析や、今後の学習アドバイス、そして前述したような入塾の案内などが行われることがほとんどです。一部の会場では郵送での返却に対応している場合もありますが、基本的には対面での受け取りと考えておくと良いでしょう。

受けないと中学受験で不利になりますか?

結論から言うと、全国統一小学生テストを受けなかったからといって、中学受験で直接的に不利になることは一切ありません。合否は、あくまで入試当日の得点で決まります。

しかし、間接的には受けるメリットが大きいと言えます。

これまで述べてきたように、「全国規模での立ち位置の把握」「苦手分野の発見」「本番の雰囲気への場慣れ」といったメリットは、中学受験を成功させる上で非常に役立ちます。特に、小学4〜5年生の段階で受験しておくことは、本格的な受験勉強を始める前の実力測定や、学習計画を立てる上で非常に有効です。したがって、「必須ではないが、受けておく価値は非常に高い」というのが適切な答えになります。

勧誘を断ることはできますか?

はい、もちろん断ることができます。

テストの結果を受け取る権利と、塾に入会する義務は全く別の話です。成績帳票の返却面談の際に塾の案内をされた場合、入塾の意思がなければ、その旨をはっきりと伝えて問題ありません。

「今回は力試しが目的でしたので、入塾は考えておりません」

「貴重な情報をありがとうございます。一度家庭でじっくり検討させていただきます」

このように、感謝の意を示しつつも、丁寧にお断りの意思を伝えれば大丈夫です。テストはあくまで子どもの学力向上のためのツールとして活用し、塾選びはそれとは別に、ご家庭の方針やお子様の性格に合っているかを慎重に判断しましょう。

まとめ

全国統一小学生テストは、単なる学力測定にとどまらない、多くの価値を持つ全国規模のイベントです。その特徴と活用法を改めてまとめます。

- 概要: 四谷大塚が主催する、年長から小6までが無料で受けられる日本最大級の学力テスト。全国のライバルの中での自分の立ち位置を客観的に知ることができます。

- 難易度: 学校のテストよりは難しく、思考力・応用力が問われますが、本格的な中学受験模試よりは基礎的な問題も多く、幅広い学力層が挑戦できます。

- 対策法: 最も重要なのは教科書レベルの基礎を完璧に固めることです。その上で、思考力系の問題集や過去問を活用し、応用問題や時間配分に慣れることが効果的です。

- 過去問の活用: 公式の対策授業や見直し指導で入手するのが最も安全で効果的です。時間を計って解き、解きっぱなしにせず、間違えた原因を分析するところまで徹底的に行いましょう。

- メリットと注意点: 全国レベルでの立ち位置や苦手分野がわかる一方、結果に一喜一憂しすぎず、テストを次への学習のステップとして前向きに捉えることが何よりも大切です。塾からの勧誘があることも念頭に置いておきましょう。

全国統一小学生テストは、お子様が自分の可能性に気づき、学ぶことの楽しさや目標に向かって努力することの尊さを知る絶好の機会です。この記事で紹介した情報を参考に、ぜひ親子で挑戦してみてください。テストという一つの経験を通じて、お子様が大きく成長するきっかけとなることを願っています。