冬休みは、クリスマスや年末年始など楽しいイベントが目白押しですが、中学生にとっては2学期までの学習内容を復習し、3学期やその先の受験に向けて準備をするための貴重な期間でもあります。この大切な時間を有効活用する方法の一つが「冬期講習」です。

しかし、「冬期講習って本当に参加する必要があるの?」「部活や家の手伝いで忙しいし…」「費用はどのくらいかかるんだろう?」といった疑問や不安を抱えている中学生や保護者の方も多いのではないでしょうか。特に、受験を控えた中学3年生と、基礎固めが重要な中学1・2年生とでは、冬期講習に参加する目的や意義も大きく異なります。

この記事では、中学生が冬期講習に参加すべきかどうかの判断基準を学年別に詳しく解説するとともに、参加するメリット・デメリット、気になる費用相場、そして後悔しないための選び方のポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、あなたの状況やお子様の学年に最適な冬期講習の活用法が分かり、有意義な冬休みを過ごすための具体的なアクションプランを描けるようになります。

冬期講習を「ただ通うだけ」で終わらせず、学力アップや志望校合格に繋げるために、ぜひ最後までじっくりとお読みください。

目次

中学生は冬期講習に行くべき?学年別の判断基準

「冬期講習に参加すべきか?」という問いに対する答えは、すべての中学生に共通するものではありません。特に、高校受験を目前に控えた中学3年生と、まだ受験まで時間のある中学1・2年生とでは、その必要性や目的が大きく異なります。ここでは、学年別の判断基準について詳しく解説します。

受験生(中学3年生)は参加を推奨

結論から言うと、高校受験を控えた中学3年生は、特別な事情がない限り冬期講習への参加を強く推奨します。 冬休みは、入試本番までのおよそ1〜2ヶ月前という、まさに「最後の追い込み」に最適な期間だからです。この時期の過ごし方が、合否を大きく左右すると言っても過言ではありません。

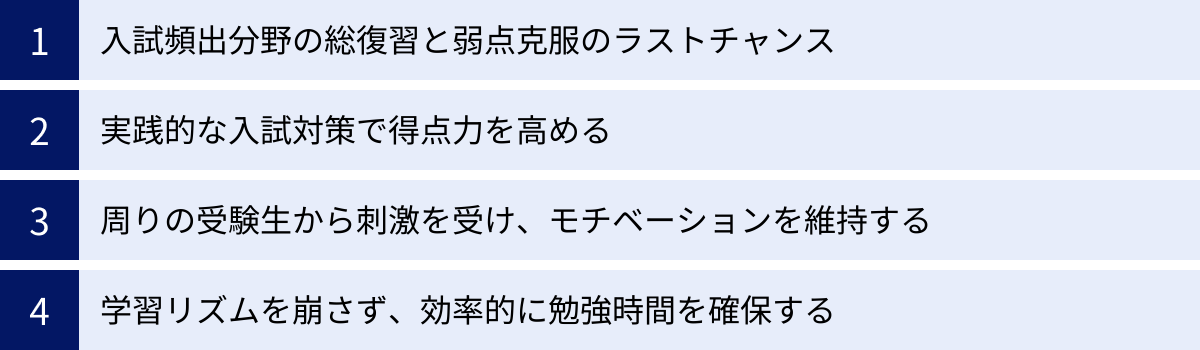

中学3年生が冬期講習に参加すべき主な理由は以下の通りです。

- 入試頻出分野の総復習と弱点克服のラストチャンス

中学3年間の学習範囲は非常に広く、一人ですべてを完璧に復習するのは困難です。冬期講習では、プロの講師が過去の入試傾向を徹底的に分析し、出題されやすい重要単元を凝縮したカリキュラムが組まれています。例えば、数学の「二次関数と図形の融合問題」や、英語の「長文読解」、理科の「天体やイオン」など、多くの受験生が苦手とし、かつ入試で差がつきやすい分野を集中的に学習できます。自分一人では気づけなかった弱点や、理解が曖昧だった部分を洗い出し、克服するための最後のチャンスとなります。 - 実践的な入試対策で得点力を高める

冬期講習の多くは、単なる復習に留まりません。志望校のレベルに合わせたコース設定がされており、実際の入試に近い形式での演習(過去問演習や模擬テストなど)が豊富に用意されています。 これにより、時間配分の感覚を養ったり、問題形式に慣れたりすることができます。また、記述問題の添削指導や、面接・小論文対策といった、独学では難しい対策を受けられる講習もあります。こうした実践的なトレーニングを積むことで、知識を「知っている」レベルから「使える(=得点できる)」レベルへと引き上げることが可能です。 - 周りの受験生から刺激を受け、モチベーションを維持する

受験勉強は孤独な戦いになりがちです。特に冬休みは、家で一人で勉強していると、つい誘惑に負けてしまったり、不安に押しつぶされそうになったりすることもあるでしょう。冬期講習に参加すれば、同じ目標に向かって必死に努力する仲間たちの姿を目の当たりにできます。 「自分も頑張らなければ」という良い意味での緊張感と競争心が生まれ、学習意欲の維持・向上に繋がります。「あの人があんなに集中しているなら、自分ももう一問解こう」といった前向きな気持ちは、合格への大きな原動力となります。 - 学習リズムを崩さず、効率的に勉強時間を確保する

冬休みは学校がないため、生活リズムが乱れがちです。しかし、受験直前期に昼夜逆転のような生活を送るのは非常に危険です。冬期講習に通うことで、「午前中は講習、午後は自習室で復習」といったように、規則正しい学習習慣を維持できます。 塾という「勉強せざるを得ない環境」に身を置くことで、自宅で勉強するよりも集中でき、結果として質の高い学習時間を確保できるのです。

もちろん、すでに志望校のA判定が安定して出ており、自分なりの学習計画とペースが確立できている場合は、無理に参加する必要はないかもしれません。しかし、少しでも学力に不安があったり、何をすべきか分からなかったりする状況であれば、冬期講習は合格の可能性を大きく高めるための強力な武器となるでしょう。

非受験生(中学1・2年生)は目的によって判断

中学1・2年生の場合、冬期講習への参加は必須ではありません。参加すべきかどうかは、「何のために参加するのか」という目的意識を明確にした上で判断することが重要です。目的が曖昧なまま参加しても、時間とお金を無駄にしてしまう可能性があります。

以下に、中学1・2年生が冬期講習への参加を検討すべきケースと、そうでないケースを具体的に示します。

【参加を検討すべきケース】

- 苦手科目を克服したい

「数学の文章題でいつもつまずく」「英語の文法がごちゃごちゃになってきた」など、特定の科目に苦手意識がある場合、冬期講習は絶好の機会です。学校の授業がストップしている冬休み中に、前の学年の内容に遡って復習したり、苦手な単元だけを集中的に学習したりできます。 つまずきの原因を早期に解消しておくことで、3学期以降の授業にスムーズについていけるようになります。 - 学習習慣を身につけたい

部活動が忙しく、普段なかなか家庭学習の時間が取れない、あるいは、そもそも家では集中して勉強できないという生徒にとって、冬期講習は学習習慣を確立するきっかけになります。決められた時間に塾に通い、課題をこなすというサイクルを経験することで、勉強を生活の一部として組み込む練習ができます。 - 2学期の重要単元を復習し、3学期の準備をしたい

中学校のカリキュラムにおいて、2学期は各教科で重要かつ難しい単元が登場する時期です。例えば、中学1年生の数学では「方程式」、中学2年生では「連立方程式」や「一次関数」を学びます。これらの内容は、後の学年で学ぶ内容の土台となるため、理解が不十分なまま放置しておくと、後々取り返しのつかない差になってしまうことも。冬期講習で2学期の内容を完璧に復習し、さらに3学期の予習を少しでも進めておくことで、学年末テストでの高得点や、次の学年での好スタートに繋がります。 - 中だるみを解消し、高いレベルを目指したい

中学2年生は、学校生活にも慣れ、高校受験までまだ時間があるため、いわゆる「中だるみ」に陥りやすい時期です。しかし、難関高校を目指すのであれば、この時期の過ごし方が非常に重要になります。冬期講習で応用問題や発展的な内容に触れることで、学習への刺激を取り戻し、ライバルに差をつけることができます。

【参加を慎重に判断すべきケース】

- 明確な目的がない

「友達が行くから」「親に言われたから」といった理由だけで参加するのはおすすめできません。目的意識が低いと、ただ授業を聞いているだけで身につかず、「受けっぱなし」になってしまう可能性が高いです。 - 自学自習の習慣が確立できている

自分で学習計画を立て、毎日コツコツと勉強を進められる生徒は、必ずしも塾の講習に参加する必要はありません。自分のペースで、苦手な問題集に取り組んだり、得意な分野をさらに伸ばしたりする方が効率的な場合もあります。 - 部活動の大会や合宿、家族の予定などがある

冬休みは、勉強以外にも大切な時間があります。部活動の重要な大会や、家族旅行など、他に優先したいことがある場合は、無理に講習のスケジュールを詰め込む必要はありません。

中学1・2年生にとっての冬期講習は、あくまで選択肢の一つです。 まずは本人の学習状況や意欲をしっかりと見極め、「苦手な英語の成績を上げたい」「勉強する習慣をつけたい」といった具体的な目的を親子で話し合ってから、参加するかどうかを判断しましょう。

中学生が冬期講習に参加する5つのメリット

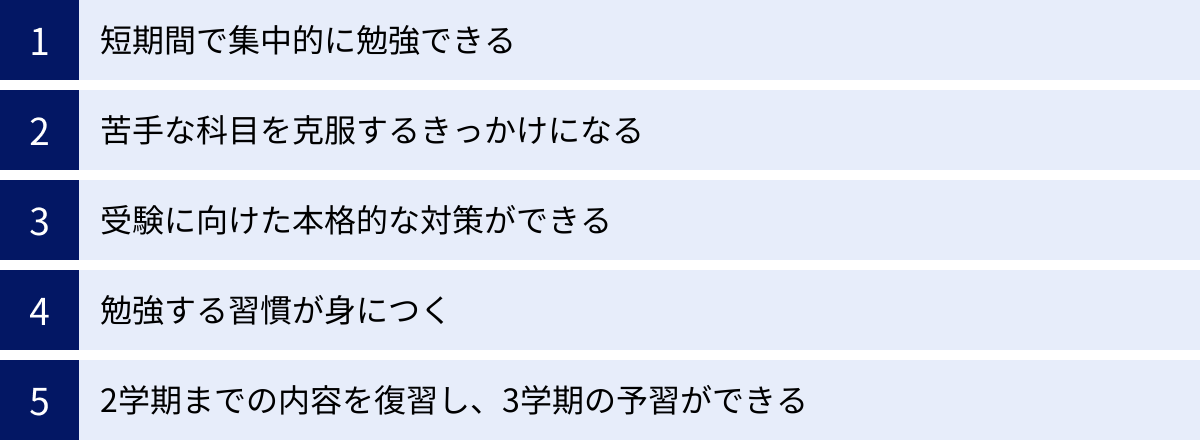

冬期講習への参加は、中学生にとって多くのメリットをもたらします。短い冬休みを最大限に活用し、学力向上や目標達成に繋げるための具体的な利点を5つのポイントに分けて詳しく解説します。

① 短期間で集中的に勉強できる

冬期講習最大のメリットは、冬休みという限られた期間の中で、学習だけに集中できる環境が手に入ることです。普段の学校がある時期は、授業、部活動、委員会、友人との付き合いなど、勉強以外にも多くの時間を割かなければなりません。しかし、冬休み中はこれらの活動が一旦ストップするため、まとまった学習時間を確保しやすくなります。

冬期講習では、1日に数時間、時には朝から夕方まで、集中的に授業が組まれています。例えば、以下のようなスケジュールで学習を進める塾もあります。

- 午前中:講習(例:9:00〜12:00 英語・数学)

- 昼休み

- 午後:講習または自習(例:13:00〜16:00 理科・社会、その後は自習室で復習)

このような環境に身を置くことで、半強制的に長時間の学習サイクルが生まれます。 自宅で一人で「よし、5時間勉強するぞ」と意気込んでも、スマートフォンやゲーム、漫画などの誘惑に負けてしまいがちですが、塾の教室や自習室では、周りの生徒も真剣に勉強しているため、自然と集中力が高まります。

この「集中できる環境」で過ごす数日間〜数週間は、普段の数ヶ月分の学習に匹敵するほどの効果を生むこともあります。短期間で一気に知識を詰め込み、学力を底上げしたい生徒にとって、冬期講習は非常に効率的な選択肢と言えるでしょう。

② 苦手な科目を克服するきっかけになる

多くの生徒が抱える「苦手科目」や「苦手単元」。これらを放置しておくと、学年が上がるにつれてますます分からなくなり、最終的にはその科目を諦めてしまうことにもなりかねません。冬期講習は、このような苦手分野を根本から克服するための絶好の機会です。

苦手が生まれる原因は、「前の学年の内容でつまずいている」「基本的な用語の定義が曖昧」「問題の解き方のパターンを理解していない」など様々です。学校の授業はカリキュラムに沿って進むため、一度分からなくなると、立ち止まって復習する時間を確保するのは難しいのが現状です。

しかし、冬期講習では、以下のようなアプローチで苦手克服をサポートしてくれます。

- つまずきの原因診断: 経験豊富な講師が、生徒の解答や質問の様子から、どこでつまずいているのかを的確に見抜いてくれます。「なぜこの計算ミスをしたのか」「どの部分の理解が足りないのか」を具体的に指摘してもらうことで、生徒自身も課題を明確に認識できます。

- 基礎からの徹底的な復習: 例えば「数学の一次関数が苦手」という生徒向けに、小学校の比例の内容や、中学1年生の方程式の解き方から丁寧に復習してくれる講座もあります。急がば回れの精神で、土台となる部分から学び直すことで、応用問題にも対応できる確かな学力が身につきます。

- 多様なアプローチによる解説: 学校の先生の教え方で理解できなかった内容も、塾の講師が別の角度から、図や例え話を使って解説してくれることで、すんなり理解できることがあります。プロの講師は、生徒を「分からせる」ための様々な引き出しを持っています。

このように、冬期講習を利用して集中的に苦手と向き合うことで、「分からない」が「分かった!」に変わる成功体験を積むことができます。 この小さな成功体験が自信に繋がり、苦手科目への学習意欲を高める大きなきっかけとなるのです。

③ 受験に向けた本格的な対策ができる

特に中学3年生にとって、このメリットは計り知れません。冬期講習は、高校受験本番を見据えた、より実践的で戦略的な学習の場となります。

多くの塾では、冬期講習に以下のような受験対策に特化したプログラムを組み込んでいます。

- 志望校別・レベル別コース: 「○○高校対策コース」「難関私立高校突破コース」「公立トップ校対策コース」など、生徒の志望校や学力レベルに応じた細やかなコース設定がされています。これにより、自分の目標に直結した、無駄のない対策が可能になります。志望校の出題傾向や難易度に合わせた教材や演習問題に取り組むことで、合格に必要な力を効率的に養うことができます。

- 入試頻出分野の集中演習: 長年のデータ分析に基づき、入試で合否を分けるポイントとなる単元や問題形式に絞って徹底的に演習します。例えば、国語の古文や、社会の資料読解問題、理科の計算問題など、多くの受験生が対策を後回しにしがちな分野を重点的に扱うことで、ライバルに差をつけることができます。

- 時間配分を意識した実戦演習: 実際の入試と同じ制限時間で模擬テストを行い、時間配分の感覚を体に染み込ませます。「どの問題から解くべきか」「見直しに何分確保するか」といった、本番で力を最大限に発揮するための戦略的なスキルを磨くことができます。講師からのフィードバックを通じて、自分に合った時間配分のスタイルを確立できます。

- 面接・小論文対策: 推薦入試や特色選抜などを考えている生徒向けに、面接練習や小論文の添削指導を行ってくれる塾もあります。自己PRの仕方や、志望動機のまとめ方、論理的な文章の書き方など、独学では対策が難しい分野でプロの指導を受けられるのは大きなアドバンテージです。

これらの本格的な受験対策を通じて、生徒は自信を持って入試本番に臨むことができるようになります。

④ 勉強する習慣が身につく

「毎日コツコツ勉強することが大切だと分かってはいるけれど、なかなか実行できない…」これは多くの中学生が抱える悩みです。冬期講習は、そんな生徒たちに「勉強するリズム」を強制的に作り出す効果があります。

- 規則正しい生活リズムの確立: 冬期講習に通うことで、「朝○時に起きて、○時までに塾に行く」という生活リズムが生まれます。学校がないとつい夜更かしや朝寝坊をしがちですが、講習があることで、受験本番に近い規則正しい生活を送る訓練になります。

- 「やらざるを得ない」環境: 自宅と違い、塾の教室では勉強以外のことができません。周りの生徒も集中しているため、自分も自然と机に向かうようになります。この「やらざるを得ない」環境が、勉強のハードルを下げ、学習を習慣化する第一歩となります。

- 学習計画のモデルケース: 冬期講習のカリキュラムは、学習のプロが考えた効率的な学習計画そのものです。「予習→授業→復習」というサイクルを講習期間中に繰り返すことで、効果的な学習の進め方を体で覚えることができます。 この経験は、講習終了後、自学自習を進めていく上でも大いに役立ちます。

一度身についた学習習慣は、冬休み以降も継続しやすくなります。冬期講習をきっかけに勉強の面白さや達成感を知り、自ら進んで学習に取り組むようになる生徒も少なくありません。

⑤ 2学期までの内容を復習し、3学期の予習ができる

冬休みは、学年の区切りとして絶好の復習タイミングです。特に2学期は、どの学年も学習内容が難しくなり、量も増えるため、消化不良を起こしている生徒が多くいます。

冬期講習では、まず2学期までの学習内容、特に重要単元を徹底的に復習することから始めるのが一般的です。ここで曖昧な部分や理解不足を解消しておくことで、確固たる土台を築くことができます。

そして、復習で基礎を固めた上で、3学期に学習する内容の予習に進みます。予習をしておくことのメリットは計り知れません。

- 学校の授業が「復習」になる: あらかじめ内容を知っているため、学校の授業が非常によく理解できます。余裕が生まれるため、先生の話をより深く聞いたり、応用問題にチャレンジしたりすることも可能です。

- 自信を持って授業に臨める: 「これから習うことはもう知っている」という事実は、大きな自信に繋がります。授業中に積極的に発言したり、手を挙げたりするきっかけにもなるでしょう。

- 学年末テストで高得点が狙える: 3学期は期間が短く、すぐに学年末テストがやってきます。予習のアドバンテージがあれば、テスト勉強も効率的に進めることができ、高得点、ひいては内申点アップに繋がります。

このように、冬期講習は「復習」と「予習」を効果的に組み合わせることで、過去のつまずきを解消し、未来の学習をスムーズにする架け橋の役割を果たします。このサイクルを経験することが、継続的な学力向上に不可欠なのです。

中学生が冬期講習に通うデメリット

冬期講習には多くのメリットがある一方で、デメリットや注意すべき点も存在します。これらを理解した上で、参加するかどうかを総合的に判断することが大切です。

費用がかかる

最も大きなデメリットは、やはり経済的な負担です。冬期講習の費用は、決して安いものではありません。学年や受講するコース、塾のタイプ(集団指導か個別指導か)によって大きく異なりますが、数万円から、受験生の場合は十数万円以上かかることも珍しくありません。

具体的な費用相場については後の章で詳しく解説しますが、講習の費用を捻出するためには、家計への影響を考慮する必要があります。特に、講習費用の内訳には注意が必要です。表示されている授業料以外にも、以下のような費用が別途必要になる場合があります。

- 教材費: オリジナルテキストや問題集などの費用。

- 諸経費・管理費: 教室の維持費やプリント代など。

- テスト費: 講習内で行われる模擬試験などの費用。

- オプション講座費: 通常のコースに加えて、特定の対策講座(例:「作文特訓」「正月特訓」など)を受講する場合の追加料金。

これらの費用をすべて含めた「総額」でいくらかかるのかを、申し込み前に必ず確認することが重要です。

この費用負担をどう考えるかは、各家庭の価値観によります。「子どもの将来への投資」と捉え、費用対効果を十分に検討する必要があるでしょう。「高いお金を払ったのだから」というプレッシャーが生徒の負担になる可能性も考慮し、親子で納得した上で申し込むことが望ましいです。もし費用面で参加が難しい場合は、自治体やNPO法人が提供する比較的安価な学習支援サービスや、オンライン教材などを活用するのも一つの方法です。

自由な時間が減る

冬休みは、子どもたちにとって心身をリフレッシュさせるための貴重な休息期間でもあります。家族旅行、親戚との集まり、友人との外出、趣味への没頭など、この時期にしかできない大切な経験もたくさんあります。

冬期講習に参加すると、当然ながらこれらの自由な時間が大幅に減少します。特に、講習のスケジュールが朝から夕方まで詰まっている場合、平日はほとんど塾で過ごすことになり、まとまった自由時間を確保するのは難しくなります。

このデメリットは、特に以下のような生徒にとって大きな問題となる可能性があります。

- 部活動に熱心に取り組んでいる生徒: 冬休み中に大会や遠征、集中練習などが予定されている場合、講習との両立が困難になることがあります。どちらかを優先するために、もう一方を諦めなければならない状況も考えられます。

- 勉強以外の活動でリフレッシュするタイプの生徒: 趣味や好きなことに打ち込む時間がなくなることで、ストレスが溜まり、かえって勉強への意欲が削がれてしまう可能性があります。適度な休息や息抜きは、長期的な学習効率を維持するために不可欠です。

- 体力的に無理が生じる可能性: 普段と違う長時間の学習スケジュールは、心身に大きな負担をかけることがあります。特に体力がまだ十分でない中学生の場合、睡眠不足や疲労の蓄積から体調を崩してしまうリスクも考慮しなければなりません。

これらのデメリットを回避するためには、無理のないスケジュール管理が不可欠です。講習を選ぶ際には、すべての講座を取るのではなく、本当に必要なものだけに絞ったり、午前中だけのコースを選んだりするなど、柔軟な選択が求められます。

また、講習に参加する前に、冬休み全体の計画を立てることも重要です。「この日は家族で出かける」「この午後は友人と遊ぶ」といったように、あらかじめリフレッシュする日や時間を確保しておくことで、勉強とのメリハリがつき、充実した冬休みを送ることができます。「休むことも勉強のうち」と考え、オンとオフの切り替えを意識的に行うことが、冬期講習の効果を最大限に引き出すための鍵となります。

中学生向け冬期講習の費用相場を学年・塾のタイプ別に解説

冬期講習への参加を検討する上で、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。ここでは、中学生向けの冬期講習にかかる費用の相場を、「学年別」と「塾のタイプ別」に分けて詳しく解説します。ただし、費用は塾や地域、受講するコース内容によって大きく変動するため、あくまで一般的な目安として参考にしてください。

【学年別】費用相場

一般的に、冬期講習の費用は学年が上がるにつれて高くなる傾向があります。これは、学年が上がるほど学習内容が専門的かつ高度になり、特に中学3年生では本格的な受験対策が必要となるため、授業時間や教材の量が増えることが主な理由です。

| 学年 | 費用相場の目安(5教科) | 主な目的・内容 |

|---|---|---|

| 中学1年生 | 20,000円 ~ 50,000円 | 1・2学期の総復習、学習習慣の定着、苦手単元の克服 |

| 中学2年生 | 30,000円 ~ 70,000円 | 1・2学期の総復習、重要単元(英語・数学)の強化、3学期の予習、受験への意識付け |

| 中学3年生 | 50,000円 ~ 150,000円 | 中学3年間の総復習、志望校別受験対策、過去問演習、模擬試験 |

中学1年生

中学1年生の冬期講習は、本格的な学習というよりも、これまでの学習内容の復習と、勉強する習慣を身につけることに主眼が置かれています。特に、小学校とは異なる英語や数学の学習スタイルに慣れるための基礎固めが中心となります。そのため、授業時間も比較的短く、費用も3学年の中では最も安価な傾向にあります。費用相場は、集団指導塾で5教科を受講した場合、おおよそ20,000円から50,000円程度が一般的です。

中学2年生

中学2年生は「中だるみ」しやすい時期であると同時に、高校受験を意識し始める重要な時期でもあります。学習内容も、英語では不定詞や動名詞、数学では連立方程式や一次関数といった、今後の学習の土台となる非常に重要な単元を学びます。そのため、冬期講習ではこれらの重要単元の徹底的な復習と応用力の養成が目的となります。費用相場は中学1年生よりも少し上がり、集団指導塾で5教科を受講した場合、30,000円から70,000円程度が目安です。

中学3年生

中学3年生は、言わずもがな高校受験対策がメインとなります。中学3年間の総復習はもちろんのこと、志望校のレベルに合わせた過去問演習や、入試本番を想定した実践的な指導が行われます。授業日数や時間も大幅に増え、それに伴って費用も高額になります。集団指導塾で5教科の受験対策コースを受講した場合、50,000円から150,000円程度が相場です。さらに、「正月特訓」や「志望校別直前対策講座」といったオプション講座を追加すると、総額は20万円を超えるケースも少なくありません。

【塾のタイプ別】費用相場

冬期講習の費用は、塾の指導形態によっても大きく変わります。主に「集団指導塾」と「個別指導塾」の2つのタイプがあり、それぞれに料金設定の特徴があります。

| 塾のタイプ | 費用相場の目安(中学3年生・週2〜3回程度) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | 50,000円 ~ 100,000円 | 比較的費用が安い、仲間と切磋琢磨できる | 授業のペースが固定、質問しにくい場合がある |

| 個別指導塾 | 60,000円 ~ 200,000円 | カリキュラムの自由度が高い、自分のペースで学べる、質問しやすい | 費用が高額になりやすい、競争心は生まれにくい |

集団指導塾

集団指導塾は、一人の講師が10名〜30名程度の生徒に対して、学校の授業のように一斉に指導する形式です。多くの生徒を同時に指導できるため、一人あたりの費用を抑えることができ、個別指導塾に比べて料金は比較的安価です。

中学3年生が5教科の冬期講習を受講した場合の費用相場は、50,000円から100,000円程度です。ただし、難関校向けの特進クラスなどは、より高額に設定されている場合があります。集団指導塾は、決められたカリキュラムに沿って効率的に学習を進めたい生徒や、ライバルと競い合う環境でモチベーションを高めたい生徒に向いています。

個別指導塾

個別指導塾は、講師一人に対して生徒が一人(マンツーマン)または二人〜三人程度の少人数で指導を行う形式です。生徒一人ひとりの学力や目標、ペースに合わせてオーダーメイドのカリキュラムを組むことができるため、きめ細やかな指導が期待できます。

その分、講師が生徒一人にかける時間が長くなるため、費用は集団指導塾よりも高額になるのが一般的です。講師と生徒の比率(1対1か1対2かなど)や、受講するコマ数によって料金は大きく変動します。例えば、苦手な1〜2科目に絞って受講する場合と、5教科すべてを受講する場合とでは、総額に大きな差が出ます。中学3年生が週2〜3回程度のペースで受講した場合、費用相場は60,000円から200,000円以上と、かなり幅広くなります。苦手科目を集中的に克服したい生徒や、自分のペースでじっくりと学習を進めたい生徒に適しています。

費用を検討する際の注意点として、前述の通り、表示されている授業料だけでなく、教材費や諸経費を含めた総額で比較検討することが非常に重要です。複数の塾から見積もりを取り、内訳をしっかりと確認した上で、家庭の予算と講習の目的を照らし合わせて最適な選択をしましょう。

中学生の冬期講習はいつからいつまで?

冬期講習への参加を決めたら、次に気になるのが具体的なスケジュールです。「いつから始まって、いつ終わるのか」「申し込みはいつまでに済ませればいいのか」といった疑問について解説します。

冬期講習の開催期間

中学生向けの冬期講習は、多くの塾で12月下旬の学校の終業式が終わった直後から始まり、1月上旬の3学期の始業式が始まる前までの期間で開催されます。具体的な日程は塾によって様々ですが、一般的なパターンとしては以下のようになります。

- 開始日: 12月22日頃〜12月26日頃

- 終了日: 1月6日頃〜1月9日頃

- 総期間: 約2週間

この約2週間の期間中に、5日間〜10日間程度の授業日が設定されることが多いです。

年末年始の休講期間

多くの塾では、大晦日(12月31日)と三が日(1月1日〜3日)あたりは休講となるのが一般的です。ただし、受験を控えた中学3年生向けには、この期間を利用して「大晦日特訓」や「正月特訓」といった特別講座を開講する塾も少なくありません。これらの講座は、集中的に過去問演習を行ったり、長時間学習に挑戦したりするもので、参加することでライバルに差をつけることができます。

日程のパターン

講習の日程は、塾によっていくつかのパターンがあります。

- 全日程通し型: 講習期間中、指定された日程にすべて参加する。

- ターム(期)選択型: 講習期間が「前期(年内)」と「後期(年始)」などに分かれており、どちらか一方、または両方を選択できる。

- 日程・科目選択型: 複数の日程や時間帯、科目が用意されており、自分の都合や目的に合わせて自由に組み合わせることができる(個別指導塾に多い)。

どの塾がどのような日程で冬期講習を実施しているかは、各塾の公式サイトやパンフレットで確認できます。自分の冬休みの予定(部活動、家族の行事など)と照らし合わせ、無理なく通える日程の講習を選ぶことが重要です。

冬期講習の申し込み時期

冬期講習の申し込みは、例年10月下旬から11月上旬頃に開始されるのが一般的です。学校で三者面談が行われ、2学期の成績がある程度見えてくるこの時期に、多くの塾がパンフレットの配布や説明会の開催を始めます。

申し込みの締切

申し込みの締切は、講習開始日の1週間前くらいまでと設定されていることが多いですが、これはあくまで目安です。人気の塾やコースは、定員に達し次第、早々に申し込みを締め切ってしまうことがあります。特に、志望校別の対策コースや、評判の良い講師が担当するクラスは、申し込み開始後すぐに満席になることも珍しくありません。

そのため、「行きたい」と思える講習を見つけたら、締切を待たずに、できるだけ早く申し込むことを強くおすすめします。

早割キャンペーンの活用

多くの塾では、新規の生徒を獲得するために「早期申込割引(早割)」といったキャンペーンを実施しています。これは、指定された期間内(例:11月中など)に申し込むと、講習費用が数千円〜1万円程度割引になるというものです。同じ内容の講習をより安く受講できる絶好の機会なので、ぜひ活用しましょう。

情報収集を始めるのに早すぎるということはありません。夏休みが終わった9月頃から、各塾のウェブサイトをチェックしたり、資料請求をしたりして、情報収集を始めておくと、余裕を持って比較検討し、最適な冬期講習を選ぶことができるでしょう。

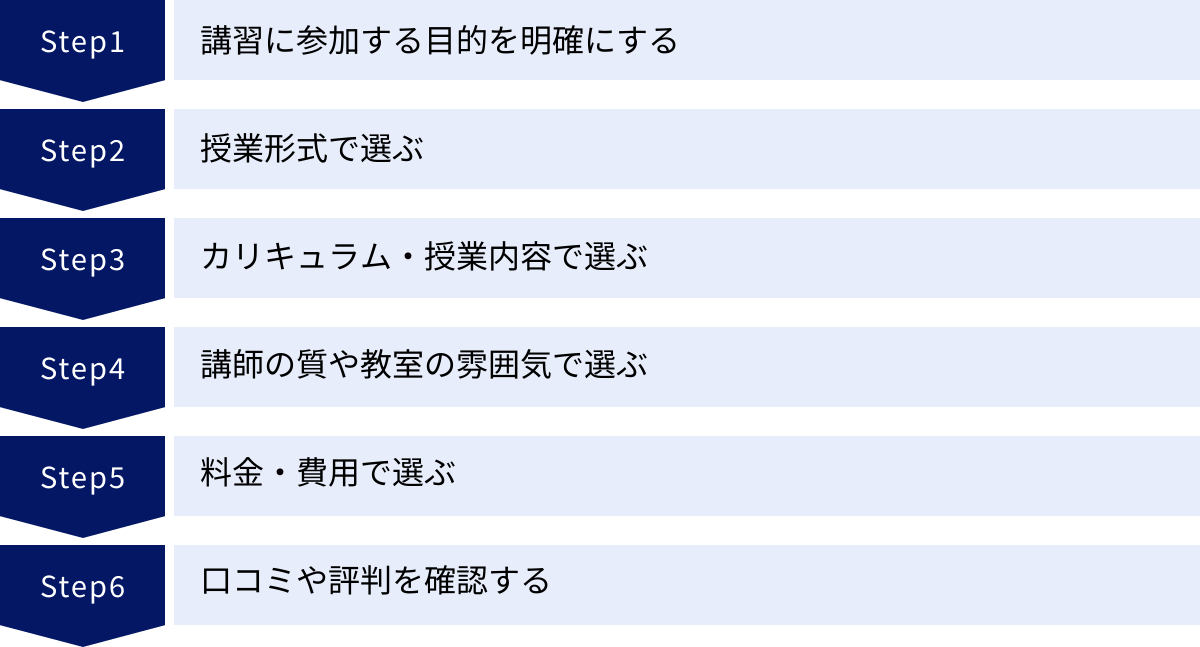

後悔しない!中学生向け冬期講習の選び方6つのポイント

数多くある冬期講習の中から、自分に本当に合ったものを選ぶのは簡単なことではありません。時間とお金を投資するからには、「思っていたのと違った…」という後悔は避けたいものです。ここでは、冬期講習選びで失敗しないための6つの重要なポイントを解説します。

① 講習に参加する目的を明確にする

これが最も重要で、すべての選び方の土台となるポイントです。「何のために冬期講習に参加するのか?」という目的を、生徒自身と保護者とで具体的に共有することから始めましょう。目的が曖昧なままでは、どの講習が合っているのか判断できず、ただ流されて参加するだけになってしまいます。

目的の具体例としては、以下のようなものが考えられます。

- 苦手科目克服型: 「数学の関数分野を基礎から徹底的にやり直したい」「英語の長文読解で点が取れるようになりたい」

- 内申点アップ型: 「2学期までの復習を完璧にして、3学期の学年末テストで平均90点以上を目指したい」

- 受験対策型(中3): 「志望校の〇〇高校の出題傾向に合わせた対策をしたい」「過去問演習で時間配分の練習をしたい」

- 学習習慣確立型(中1・中2): 「毎日3時間、集中して勉強する習慣を身につけたい」「家では集中できないので、自習室を活用したい」

- 上位層レベルアップ型: 「学校の授業よりハイレベルな問題に挑戦して、得意科目をさらに伸ばしたい」

このように目的を具体化することで、見るべきポイントが絞られてきます。 例えば、「苦手克服」が目的なら個別指導塾が向いているかもしれませんし、「受験対策」なら志望校別のコースがある集団指導塾が適しているかもしれません。まずはこの「目的設定」をしっかりと行い、それを軸に他のポイントを比較検討していきましょう。

② 授業形式で選ぶ

塾の授業形式は、主に「集団指導」「個別指導」「映像授業」の3つに大別されます。それぞれの形式にメリット・デメリットがあり、生徒の性格や学習スタイルによって向き不向きがはっきりと分かれます。

| 授業形式 | メリット | デメリット | こんな生徒におすすめ |

|---|---|---|---|

| 集団指導 | ・費用が比較的安い ・ライバルと競い合える ・カリキュラムが体系的 |

・授業ペースが固定 ・質問しにくい場合がある ・授業についていけないリスク |

・競争心がある ・決められたペースで学習したい ・周りに流されず集中できる |

| 個別指導 | ・自分のペースで学べる ・質問しやすい ・カリキュラムの自由度が高い |

・費用が高額になりやすい ・競争心は生まれにくい ・講師との相性に左右される |

・特定の苦手科目を克服したい ・マイペースで学習したい ・質問するのが苦手 |

| 映像授業 | ・時間や場所を選ばない ・繰り返し視聴できる ・有名講師の授業を受けられる |

・自己管理能力が必須 ・その場で質問できない ・モチベーション維持が難しい |

・部活などで忙しい ・自分で計画を立てて学習できる ・特定の単元だけ学びたい |

集団指導塾

学校のクラスのような形式で、決められたカリキュラムに沿って授業が進みます。周りにライバルがいる環境は、競争心旺盛な生徒のモチベーションを高める効果があります。一方で、内気な性格の生徒は質問しづらかったり、一度授業についていけなくなると遅れを取り戻すのが難しかったりする側面もあります。

個別指導塾

講師一人に対して生徒が一人〜数人の形式です。生徒一人ひとりの理解度に合わせて授業を進めてくれるため、苦手な部分をじっくり教えてもらったり、得意な部分はどんどん先に進んだりできます。自分のペースで学習したい生徒や、集団の中では質問しにくい生徒に最適です。ただし、費用は高めになる傾向があります。

映像授業塾

有名講師の授業を録画した映像コンテンツを、パソコンやタブレットで視聴する形式です。自分の好きな時間に好きな場所で学習でき、分からなかった部分は何度も見返せるのが最大のメリットです。しかし、強い意志と自己管理能力がないと、計画通りに進められず、視聴するだけで終わってしまうリスクもあります。

これらの特徴を理解し、生徒の性格や目的に最も合った授業形式を選びましょう。

③ カリキュラム・授業内容で選ぶ

授業形式と並行して、「何を教えてくれるのか」というカリキュラムの内容を吟味することも非常に重要です。パンフレットやウェブサイトをよく読み、以下の点を確認しましょう。

- 学習内容のレベル: 基礎的な復習が中心か、標準的な内容か、それとも応用・発展的な問題まで扱うのか。自分の学力レベルに合っていない講習を選んでしまうと、「簡単すぎて退屈」あるいは「難しすぎてついていけない」という事態に陥ります。

- 復習と予習のバランス: 講習全体の中で、これまでの復習と、これからの予習がどのくらいの割合で組まれているかを確認しましょう。「苦手克服」が目的なら復習中心、「得意を伸ばしたい」なら予習や発展内容が多めのカリキュラムが適しています。

- 教材の質: 教材は塾のオリジナルテキストか、それとも市販の教材を使用するのか。可能であれば、体験授業などで実際の教材を見せてもらい、解説の分かりやすさや問題のレベルが自分に合っているかを確認できると理想的です。

- 志望校対策の有無(中3向け): 中学3年生の場合は、自分の志望校の入試傾向に特化した対策を行ってくれるかどうかが重要な選定基準になります。公立高校の共通問題対策か、難関私立・国立高校の独自問題対策かなど、コース内容をしっかり確認しましょう。

④ 講師の質や教室の雰囲気で選ぶ

どれだけ優れたカリキュラムや教材があっても、それを教える講師との相性が悪かったり、教室の雰囲気が合わなかったりすれば、学習効果は半減してしまいます。こればっかりは、パンフレットを見ているだけでは分かりません。必ず「体験授業」に参加して、自分の目で確かめることを強く推奨します。

体験授業では、以下のポイントをチェックしましょう。

- 講師の教え方: 説明は分かりやすいか、声は聞き取りやすいか、生徒の反応を見ながら授業を進めているか。

- 講師との相性: 親しみやすく質問しやすい雰囲気か、尊敬できるか。生徒のやる気を引き出してくれるような熱意があるか。

- 教室の雰囲気: 一緒に授業を受ける生徒たちは真剣に取り組んでいるか、私語などがなく集中できる環境か。

- 教室の設備: 教室は清潔で明るいか、自習室は完備されているか、またその利用ルールはどうなっているか。

特に個別指導塾の場合は、講師との相性が学習効果に直結します。もし体験授業で担当してくれた講師と合わないと感じた場合は、他の講師に変えてもらえるかなども確認しておくと良いでしょう。

⑤ 料金・費用で選ぶ

前述の通り、冬期講習にはまとまった費用がかかります。料金だけで選ぶのは避けるべきですが、予算を無視することもできません。料金を比較検討する際は、以下の点に注意してください。

- 総額で比較する: 授業料だけでなく、教材費、テスト費、諸経費などをすべて含んだ「総額」で複数の塾を比較しましょう。「授業料は安いけれど、諸経費が高かった」というケースはよくあります。

- 料金体系を理解する: 料金はコース料金として一括か、1コマあたりの単価か。オプション講座は別料金かなど、料金体系を正確に理解しましょう。不明な点は遠慮なく質問することが大切です。

- 費用対効果を考える: ただ安いだけでなく、その料金に見合った、あるいはそれ以上の価値(指導内容、サポート体制など)があるかを総合的に判断しましょう。目的達成のために必要な投資であるかという視点が重要です。

⑥ 口コミや評判を確認する

友人や知人、インターネット上の口コミサイトなどから、塾の評判を収集するのも有効な手段です。実際にその塾に通ったことがある人の生の声は、パンフレットだけでは分からないリアルな情報を得る上で参考になります。

ただし、口コミや評判を鵜呑みにするのは危険です。なぜなら、塾の評価は個人の主観に大きく左右されるからです。ある人にとっては「最高の塾」でも、別の人にとっては「合わない塾」であることは珍しくありません。

口コミはあくまで参考情報の一つと位置づけ、「こういう意見もあるんだな」という程度に留めておくのが賢明です。最終的な判断は、必ず自分自身の目で見て、体験授業に参加して、「ここなら頑張れそうだ」と納得できるかどうかで決めるようにしましょう。

冬期講習の効果を最大限に高める3つのコツ

せっかく冬期講習に参加するなら、その効果を最大限に引き出し、確実な学力アップに繋げたいものです。そのためには、ただ漫然と授業を受ける「受け身」の姿勢では不十分です。ここでは、冬期講習を「最高の自己投資」にするための3つの重要なコツを紹介します。

① 明確な目標を持って参加する

講習選びの際にも「目的の明確化」が重要だと述べましたが、参加するにあたっては、その目的をさらに具体的な「目標」に落とし込むことが不可欠です。漠然とした目的意識では、日々の学習のモチベーションを維持するのは難しいからです。

目標は、できるだけ具体的で、測定可能なものに設定しましょう。例えば、以下のような目標が考えられます。

- 悪い例: 「数学を頑張る」「英語の成績を上げる」

- 良い例:

- 「冬期講習の最終日までに、配布された数学の問題集をすべて解き終え、間違えた問題は2回ずつ解き直す」

- 「講習期間中に、英単語帳の1〜100ページまでを完璧に暗記し、毎日確認テストで9割以上取る」

- 「1月の実力テストで、前回の偏差値から3ポイント上げる」

- 「講習の最終日に行われる模擬試験で、苦手な理科の点数を20点アップさせる」

このように、「いつまでに」「何を」「どのくらい」やるのかを数値化して設定することで、日々の進捗が明確になり、達成感を得やすくなります。設定した目標は、紙に書いて机の前に貼っておくなど、常に意識できる状態にしておくとさらに効果的です。この「目標達成への意識」が、講習期間中の集中力と学習の質を大きく左右します。

② 予習と復習を徹底する

冬期講習の効果を決定づけるのは、「授業以外の時間」の過ごし方と言っても過言ではありません。その中心となるのが「予習」と「復習」の徹底です。「予習→授業→復習」のサイクルを確立することで、学習内容が深く定着し、本当の実力として身につきます。

- 予習の重要性

予習といっても、完璧に問題を解けるようにする必要はありません。授業の前に、「次に何を習うのか」を教科書やテキストで確認し、「どこが分かりそうにないか」「何を質問したいか」をあらかじめ明確にしておくことが目的です。事前に疑問点を用意しておくことで、授業をただ聞くのではなく、「この疑問を解決するぞ」という目的意識を持って臨むことができます。これにより、授業への集中力が格段に高まります。 - 復習の徹底

人間の脳は、覚えたことをすぐに忘れてしまうようにできています(エビングハウスの忘却曲線)。そのため、授業で習ったことは、できるだけその日のうちに復習することが極めて重要です。「鉄は熱いうちに打て」の言葉通り、記憶が新しいうちに復習することで、知識の定着率が飛躍的に高まります。

復習の具体的な方法としては、- 授業で解いた問題を、何も見ずに自分の力で再度解いてみる。

- 間違えた問題は、なぜ間違えたのか(計算ミス、勘違い、知識不足など)を分析し、解説を読んで完全に理解する。

- 理解した内容を、自分なりの言葉でノートにまとめる(復習ノートの作成)。

この地道な繰り返しが、確かな学力を築き上げます。授業を受けっぱなしにせず、必ず復習の時間を確保する習慣をつけましょう。

③ 分からないことは積極的に質問する

講習中に少しでも「あれ?」と思うことがあれば、それを絶対に放置してはいけません。「分からないこと」は、自分の伸びしろそのものです。それを解決することで、学力は確実に向上します。

集団指導塾の場合、授業中に手を挙げて質問するのが恥ずかしいと感じる生徒もいるかもしれません。しかし、講師は生徒からの質問を歓迎しています。質問してくれる生徒は、それだけ真剣に授業を聞いている証拠だからです。

どうしても授業中に質問しづらい場合は、授業の前後や休み時間を利用して、積極的に講師のところへ行きましょう。 予習の段階で明確にしておいた疑問点や、復習で分からなかった問題を具体的に質問することで、的確なアドバイスをもらえます。

質問することは、単に疑問を解決するだけでなく、以下のようなメリットもあります。

- 講師に自分の弱点をアピールできる: 質問することで、講師は「この生徒はここが苦手なんだな」と把握でき、より効果的な指導をしてくれることがあります。

- 理解が深まる: 他の誰かに説明しようとすることで、自分の中で曖昧だった部分が明確になり、思考が整理されます。

- 学習意欲の向上: 疑問が解決する「スッキリ感」は、次の学習へのモチベーションに繋がります。

「こんな簡単なことを聞いたら馬鹿にされるかも」などと考える必要は一切ありません。分からないことをそのままにしない勇気が、冬期講習を成功させるための最後の鍵となります。

冬期講習に関するよくある質問

ここでは、冬期講習を検討している中学生や保護者の方からよく寄せられる質問についてお答えします。

冬期講習だけの参加でも大丈夫?

結論から言うと、ほとんどの塾で冬期講習だけの参加は全く問題ありません。 むしろ、塾側にとっては、新しい生徒に自塾の良さを知ってもらう絶好の機会と捉えているため、歓迎されるケースがほとんどです。

「内部生ばかりで、外部からの参加者は浮いてしまわないか」「授業についていけるか」といった不安を感じるかもしれませんが、多くの塾では冬期講習を機に入塾を検討する生徒が多いことを理解しており、外部生でも参加しやすいように配慮されています。

冬期講習だけの参加には、生徒側にも以下のようなメリットがあります。

- 塾の雰囲気をお試しで体験できる: 入塾を検討している塾がある場合、冬期講習はその塾の授業スタイル、講師の質、教室の雰囲気などを実際に体験する良い機会になります。数日間通ってみることで、パンフレットだけでは分からない「自分に合うかどうか」を判断できます。

- 入塾の判断材料になる: 講習を受けてみて、「ここの教え方は分かりやすい」「この先生に習い続けたい」と感じれば、正式な入塾を決めれば良いでしょう。逆に「自分には合わないな」と感じれば、無理に入塾する必要はありません。

ただし、注意点もいくつかあります。塾によっては、冬期講習の内容が、それまで内部生が学んできた内容の続きとなっている場合があります。そのため、事前に講習のカリキュラムを確認し、自分の学力レベルでついていけそうかを確認しておくことが大切です。不安な場合は、申し込みの際に塾の担当者に相談してみましょう。塾によっては、講習前に簡単な学力診断テストを行い、適切なクラスを案内してくれることもあります。

冬期講習は、塾探しの絶好のチャンスと捉え、気になる塾があれば積極的に「お試し参加」してみることをおすすめします。

中学生におすすめの冬期講習が受けられる塾・サービス

ここでは、中学生向けの冬期講習を提供している代表的な塾・サービスをいくつか紹介します。それぞれ指導形式や特徴が異なるため、自分の目的や性格に合った塾を選ぶ際の参考にしてください。なお、詳細なコース内容や料金、最新情報は必ず各塾の公式サイトでご確認ください。

東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する個別指導塾で、質の高い指導と豊富な情報量に定評があります。1対1または1対2の指導形式を選択でき、生徒一人ひとりの目標や学習状況に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成してくれます。進路指導にも力を入れており、豊富なデータに基づいた的確なアドバイスが受けられるのが強みです。

参照:東京個別指導学院 公式サイト

TOMAS(トーマス)

「発問・解説中心の1対1授業」を特徴とする、質の高い個別指導塾です。講師はホワイトボード付きの個室で、生徒の隣ではなく目の前に座り、学校の授業のように発問を繰り返しながら緊張感のある授業を展開します。難関校受験を目指す生徒や、質の高い指導を求める生徒に適しています。

参照:TOMAS 公式サイト

湘南ゼミナール

「QE(Quick Exercise)授業」という独自のライブ感あふれる授業スタイルが特徴の集団指導塾です。講師がテンポよく発問を繰り返し、生徒が挙手で答える形式で、集中力と思考力を鍛えます。神奈川県を中心に、首都圏で多くの教室を展開しています。活気のある雰囲気で、仲間と競い合いながら学びたい生徒に向いています。

参照:湘南ゼミナール 公式サイト

臨海セミナー

集団指導を中心に、個別指導や映像授業など多様なコースを展開する大手学習塾です。学力別・志望校別のクラス編成がきめ細かく、自分のレベルに合った指導を受けやすいのが特徴です。特に公立トップ校や難関国私立高校を目指す「ESC臨海セレクト」など、ハイレベルなコースも充実しています。

参照:臨海セミナー 公式サイト

河合塾Wings

大学受験で有名な河合塾が運営する、高校受験専門の集団指導塾です。長年培ってきた大学受験のノウハウを高校受験指導に活かし、質の高い教材と指導を提供しています。将来の大学進学まで見据えた、本質的な学力を身につけたいと考える生徒に適しています。

参照:河合塾Wings 公式サイト

森塾

「先生1人に生徒2人まで」の個別指導形式と、「成績保証制度」が特徴の個別指導塾です。学校の授業の予習を中心に進めることで、生徒が学校の授業で自信を持って手を挙げられるようになることを目指します。フレンドリーで質問しやすい雰囲気づくりに力を入れており、勉強に苦手意識がある生徒でも安心して通いやすいのが魅力です。

参照:森塾 公式サイト

まとめ

中学生にとって、冬休みは短いながらも学力を大きく左右する重要な期間です。そして、冬期講習はその貴重な時間を有効活用するための強力な選択肢の一つです。

この記事では、冬期講習に参加すべきかどうかの判断基準から、メリット・デメリット、費用相場、そして後悔しないための選び方まで、多角的に解説してきました。

最後に、重要なポイントを改めて振り返ります。

- 中学3年生は、最後の追い込みとして冬期講習への参加が強く推奨されます。 入試頻出分野の総復習や実践的な演習を通じて、合格を確実なものにしましょう。

- 中学1・2年生は、「苦手克服」「学習習慣の確立」といった明確な目的を持って参加することが重要です。 目的意識が、講習の効果を大きく左右します。

- 冬期講習には、「短期間での集中学習」「苦手克服」「受験対策」といった多くのメリットがありますが、「費用」や「自由時間の減少」といったデメリットも存在します。

- 講習を選ぶ際は、①目的の明確化、②授業形式、③カリキュラム、④講師・雰囲気、⑤料金、⑥口コミの6つのポイントを総合的に比較検討することが後悔しないための鍵です。特に、体験授業への参加は欠かせません。

- 講習の効果を最大限に高めるには、「受けっぱなし」にせず、①明確な目標設定、②予習・復習の徹底、③積極的な質問という能動的な姿勢で臨むことが不可欠です。

冬期講習は、ただ参加するだけでは意味がありません。 自分に合った講習を選び、明確な目標を持って主体的に取り組むことで、初めてその価値が発揮されます。この記事が、あなたにとって最適な冬期講習を見つけ、有意義な冬休みを過ごすための一助となれば幸いです。

自分自身の目標と向き合い、この冬、大きな成長を遂げましょう。