夏休みは、中学生にとって学力向上の大きなチャンスです。部活動や友人との時間も大切ですが、約40日間という長い休みをどう過ごすかで、2学期以降の成績や、ひいては高校受験の結果に大きな差が生まれることも少なくありません。その有効な選択肢の一つが「夏期講習」です。

しかし、いざ夏期講習を検討しようとすると、「そもそも行くべきなのだろうか?」「費用はどれくらいかかるの?」「たくさんの塾の中から、どうやって選べばいいの?」といった疑問や不安が次々と浮かんでくるのではないでしょうか。

この記事では、中学生の夏期講習について、参加の必要性からメリット・デメリット、学年・塾の形態別の費用相場、そして後悔しないための選び方のポイントまで、網羅的に詳しく解説します。さらに、目的別におすすめの指導形式や、夏期講習に行かない場合の学習方法、よくある質問にもお答えします。

この記事を最後まで読めば、夏期講習に関するあらゆる疑問が解消され、お子様にとって最適な夏休みの過ごし方を見つけるための具体的な道筋が見えるはずです。有意義な夏休みを送り、2学期からの飛躍につなげるために、ぜひ参考にしてください。

目次

中学生の夏期講習は行くべきか?

夏休みが近づくと、多くのご家庭で話題にのぼるのが「夏期講習にどうするか」という問題です。友人や周囲が参加するからという理由だけで決めるのではなく、まずは夏期講習に参加する意義や目的を正しく理解することが重要です。ここでは、夏期講習に参加すべきかどうかの判断基準と、学年ごとの目的について掘り下げていきます。

結論:目的に合っていれば参加する価値は高い

結論から言うと、夏期講習は、生徒一人ひとりの目的や課題に合致していれば、参加する価値が非常に高いと言えます。逆に言えば、明確な目的意識がないまま、ただ漠然と参加しても期待する効果は得にくいでしょう。

夏休みは、学校の授業がストップする貴重な期間です。この時間を活用して、普段はなかなか手が回らない学習課題に取り組むことができます。例えば、以下のような目的が考えられます。

- 1学期の学習内容の総復習と苦手分野の克服

- 長時間集中して勉強する習慣の確立

- 2学期の学習内容の先取りによる、余裕を持ったスタート

- 高校受験に向けた本格的な対策の開始

- 学習環境を変え、新たな刺激によるモチベーションの向上

これらの目的のうち、どれか一つでも当てはまるものがあれば、夏期講習への参加を前向きに検討する価値は十分にあります。重要なのは、「何のために夏期講習に行くのか」を、保護者とお子様の間でしっかりと共有し、共通認識を持つことです。この目的意識が、講習の効果を最大化するための第一歩となります。

夏期講習に参加する中学生の割合

「周りの子は、どれくらい夏期講習に行っているのだろう?」と気になる保護者の方も多いでしょう。夏期講習への参加率に関する全国的な公式統計は限られていますが、学習塾や教育関連企業が実施する調査からは、その傾向をうかがい知ることができます。

例えば、文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、公立中学校に通う生徒の約73.9%が何らかの「補助学習費(家庭内学習費、家庭教師費、学習塾費など)」を支出しています。このうち、学習塾費を支出している生徒の割合は学年が上がるにつれて増加し、中学3年生では71.7%に達します。(参照:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査)

このデータは年間の学習塾費に関するものですが、特に夏休みは「受験の天王山」とも言われる中学3年生を中心に、多くの生徒が塾の夏期講習を利用している実態を反映していると考えられます。中学1・2年生においても、半数以上の生徒が塾に通っていることを踏まえると、夏期講習は中学生にとって非常にポピュラーな選択肢の一つであると言えるでしょう。

ただし、重要なのは割合ではなく、お子様自身に必要かどうかです。周りが参加しているからという理由だけで焦る必要はありません。あくまで一つの傾向として捉え、ご家庭の状況やお子様の学力、目標に合わせて冷静に判断することが大切です。

学年別の夏期講習の目的

中学生と一括りに言っても、1年生、2年生、3年生では、置かれている状況や学習上の課題が大きく異なります。そのため、夏期講習に求める目的も、学年ごとに変わってきます。ここでは、それぞれの学年で夏期講習をどのように活用すべきかを具体的に解説します。

中学1年生:勉強習慣の確立と1学期の復習

中学1年生にとっての夏休みは、中学校生活に慣れ始めた時期に訪れる最初の長期休暇です。小学校時代とは異なり、部活動が本格化し、学習内容も格段に難しくなる中で、生活リズムが乱れやすい時期でもあります。

この時期の夏期講習の最大の目的は、「学習習慣の確立」と「1学期の総復習」です。

- 学習習慣の確立: 夏休みは、毎日決まった時間に机に向かう習慣を身につける絶好の機会です。夏期講習に通うことで、生活にメリハリが生まれ、だらだらと過ごしてしまうのを防ぎます。ここで確立した学習習慣は、2学期以降の学力維持・向上に不可欠な土台となります。

- 1学期の総復習: 中学の勉強、特に英語と数学は積み重ねが重要な科目です。1学期で習った正負の数や方程式、be動詞や一般動詞の使い分けといった基礎的な内容でつまずいてしまうと、2学期以降の授業についていくのが困難になります。夏期講習を利用して1学期の範囲を完璧に復習し、小さな「わからない」を一つひとつ解消しておくことが、今後の学習をスムーズに進めるための鍵となります。特に、小学校にはなかった「英語」で苦手意識を持つ前に、基礎を固めることは極めて重要です。

中学2年生:苦手克服と中だるみ防止

中学2年生は、学校生活にも慣れ、部活動では中心的な役割を担うようになる一方で、学習面では「中だるみ」に陥りやすい時期と言われます。高校受験はまだ先のことと感じられ、勉強へのモチベーションが下がりがちです。

この時期の夏期講習の目的は、「苦手分野の本格的な克服」と「中だるみの防止」にあります。

- 苦手分野の本格的な克服: 中学2年生になると、学習内容はさらに複雑化し、1年生からの積み重ねが不足していると、苦手分野が明確に現れてきます。例えば、数学の連立方程式や一次関数、英語の不定詞や動名詞などは、多くの生徒がつまずきやすい単元です。夏休みというまとまった時間を使い、これらの苦手分野に集中的に取り組み、原因となった1年生の内容にまで遡って復習できるのが夏期講習の大きな利点です。

- 中だるみの防止と受験への意識づけ: 夏期講習で同じように勉強に励む仲間やライバルの姿を見ることは、良い刺激になります。「自分も頑張らないと」という気持ちが芽生え、中だるみを防ぐきっかけとなるでしょう。また、塾によっては高校の情報を発信したり、早期の受験対策を意識させたりするプログラムもあり、漠然としていた高校受験を具体的に考え始める良い機会にもなります。

中学3年生:本格的な高校受験対策

中学3年生にとっての夏休みは、言うまでもなく「高校受験の天王山」です。この夏休みをどう過ごすかが、志望校合格を大きく左右すると言っても過言ではありません。

この時期の夏期講習の目的は、明確に「本格的な高校受験対策」です。具体的には、以下の二つの側面があります。

- 中学1・2年生の総復習: 高校入試の出題範囲の約7割は、中学1・2年生の学習内容から出題されると言われています。しかし、学校の授業は3年生の内容を進めるため、自分で1・2年生の復習時間を確保するのは容易ではありません。夏期講習では、入試に出やすい重要単元に絞って、効率的に総復習を行うカリキュラムが組まれています。この夏で、全範囲の基礎を固めきることが、秋以降の応用問題演習に進むための絶対条件となります。

- 実践的な入試問題演習: 総復習と並行して、志望校のレベルに合わせた入試問題演習も開始します。過去問や類似問題に取り組み、出題傾向を把握し、時間配分の感覚を養う訓練は、独学では難しい部分です。塾が持つ豊富な入試データや分析に基づいた指導は、合格の可能性を大きく高めてくれます。

このように、学年ごとに夏期講習の目的は異なります。まずは自分(お子様)の学年における課題を明確にし、それに合った講習を選ぶことが、有意義な夏休みを過ごすための第一歩です。

中学生が夏期講習に参加する5つのメリット

夏期講習への参加は、時間や費用がかかる一方で、それを上回る多くのメリットがあります。ここでは、中学生が夏期講習に参加することで得られる代表的な5つのメリットについて、具体的に解説していきます。これらのメリットを理解することで、夏期講習の価値をより深く認識できるでしょう。

① 1学期の総復習で苦手分野を克服できる

夏期講習がもたらす最大のメリットの一つは、学校の授業進度を気にすることなく、1学期の学習内容を体系的に総復習できる点にあります。

学校の授業はカリキュラムに沿って日々進んでいくため、一度「わからない」と感じる箇所が出てくると、その後の内容も理解できなくなり、苦手意識が雪だるま式に膨らんでしまいがちです。授業中に質問する勇気がなかったり、質問する時間自体がなかったりして、疑問点を放置してしまう生徒は少なくありません。

しかし、夏休みは学校の授業が完全にストップします。この期間を利用する夏期講習では、1学期に学んだ重要単元をゼロから丁寧に復習するカリキュラムが組まれていることがほとんどです。例えば、数学であれば「正負の数」から「方程式の利用」まで、英語であれば「be動詞と一般動詞」から「過去形」までといったように、関連する単元をまとめて学習し直すことができます。

これにより、どこでつまずいていたのか、根本的な原因を突き止めて解決することが可能になります。特に個別指導塾であれば、生徒一人ひとりの理解度に合わせて、「なぜこの問題が解けないのか」を講師が分析し、必要であれば前学年の内容にまで遡って指導してくれます。

具体例として、中学2年生で一次関数が苦手な生徒がいるとします。その原因は、中学1年生で習った比例・反比例の理解不足や、方程式の計算ミスにあるかもしれません。夏期講習では、こうした根本原因に立ち返って集中的に演習する時間を確保できるため、表面的ではない、本質的な苦手克服が期待できるのです。このように、弱点をリセットし、2学期以降の学習に自信を持って臨めるようになることは、計り知れないメリットと言えるでしょう。

② 長時間勉強する習慣が身につく

夏休みは、中学生にとって「自由な時間」が大幅に増える期間です。しかし、その自由な時間を自己管理し、計画的に勉強に充てることは、多くの生徒にとって簡単なことではありません。スマートフォンやゲーム、テレビといった誘惑が多く、気づけば一日中遊んで過ごしてしまった、ということも珍しくありません。

夏期講習に参加することで、こうした状況を打破し、半ば強制的にでも長時間勉強する環境に身を置くことができます。毎日決まった時間に塾へ行き、数時間にわたって授業を受け、課題をこなすというサイクルを繰り返すことで、自然と学習リズムが体に染みついていきます。

これは、意志の力だけで勉強を続けようとするよりも、はるかに効果的です。最初は「面倒くさい」と感じるかもしれませんが、数日も経てばその生活が当たり前になり、勉強への抵抗感が薄れていきます。特に、多くの塾では自習室が開放されており、授業がない時間帯も静かで集中できる環境で学習を進めることができます。周りの生徒が真剣に勉強している姿を見ることで、「自分もやらなければ」という気持ちになり、自宅で一人で勉強するよりも高い集中力を維持しやすくなります。

この夏休み期間中に「毎日数時間、集中して机に向かう」という経験を積むことは、非常に大きな財産となります。受験生である中学3年生はもちろんのこと、中学1・2年生にとっても、この時期に学習体力をつけておくことは、今後の学力向上に不可欠な要素です。夏休み明けに、勉強から離れた生活とのギャップに苦しむことなく、スムーズに2学期の学習へ移行できる点も大きなメリットです。

③ 2学期の先取り学習で良いスタートを切れる

夏期講習の役割は、復習だけにとどまりません。多くの塾では、1学期の復習に加えて、2学期に学習する内容の「先取り学習」をカリキュラムに組み込んでいます。これが、2学期以降の学校生活において大きなアドバンテージとなります。

2学期は、体育祭や文化祭などの学校行事が多く、学習内容も一段と難しくなるため、中だるみしやすい時期でもあります。しかし、夏期講習で重要単元をあらかじめ学習しておけば、2学期の学校の授業が「復習」のような感覚で受けられるようになります。

例えば、中学2年生の数学で学ぶ「図形の証明」や、英語で学ぶ「比較級・最上級」といった、多くの生徒がつまずきやすい単元について、夏休みのうちに一度触れておくだけで、精神的なハードルは大きく下がります。授業内容がスムーズに頭に入ってくるため、先生の説明を余裕を持って聞くことができ、より深い理解につながります。

この「わかる」という感覚は、学習意欲を高める上で非常に重要です。授業中に積極的に手を挙げて発言したり、テストで高得点を取ったりすることで、「自分はできる」という自信が生まれ、勉強そのものに対するポジティブな姿勢が育まれます。この好循環を生み出すことができれば、2学期以降の成績向上も大いに期待できます。

復習で基礎を固め、さらに先取り学習でリードを奪う。この両輪で学習を進められるのが、夏期講習の大きな強みの一つなのです。

④ 受験に向けた本格的な対策を始められる

特に中学3年生にとって、このメリットは計り知れません。夏期講習は、高校受験に向けた本格的な対策をスタートさせる絶好の機会となります。

高校受験は、単に学校の教科書を理解しているだけでは乗り越えられません。各都道府県の公立高校入試や、私立高校の入試には、それぞれ特有の出題傾向、問題形式、時間配分が存在します。これらに対応するためには、専門的な対策が不可欠です。

学習塾は、長年にわたって蓄積された膨大な入試データと分析ノウハウを持っています。夏期講習では、これらの知見に基づいた、極めて効率的な受験対策が行われます。

- 入試頻出単元の集中学習: 過去の入試問題を分析し、「どの単元が」「どのような形で」出題されやすいかを熟知した講師が、ポイントを絞って指導します。これにより、膨大な学習範囲の中から、優先順位をつけて効率的に勉強を進めることができます。

- 過去問・実践問題演習: 志望校のレベルに合わせた過去問題や、塾が作成したオリジナルの実践問題に取り組みます。時間を計って問題を解く訓練を繰り返すことで、本番での時間配分の感覚を養い、得点力を高めます。

- 進路指導・情報提供: 夏期講習期間中には、三者面談などが実施され、最新の入試情報に基づいた的確な進路指導を受けられる場合が多くあります。自分の現在の学力と志望校との距離を客観的に把握し、夏休み以降の具体的な学習計画を立てる上で、非常に有益な情報が得られます。

これらの受験に特化した対策は、家庭学習だけで行うには限界があります。塾という専門機関を活用することで、志望校合格への最短ルートを歩み始めることができるのです。

⑤ 周囲の生徒から刺激を受けモチベーションが上がる

一人で黙々と勉強を続けるのは、時に孤独で、モチベーションを維持するのが難しいものです。特に夏休みは、遊んでいる友人の様子がSNSなどで目に入り、勉強への意欲が削がれてしまうこともあります。

夏期講習に参加すると、同じ目標に向かって努力する仲間やライバルの存在を間近に感じることができます。これは、モチベーションを維持・向上させる上で非常に大きな力となります。

教室では、自分と同じように真剣な表情で授業を聞き、必死に問題に取り組む同年代の生徒たちがいます。休み時間には、解けなかった問題について教え合ったり、志望校について語り合ったりすることもあるでしょう。そうした中で、「自分だけが頑張っているわけじゃない」「あの子があれだけやっているんだから、自分も負けられない」といった競争心や連帯感が生まれます。

また、自分よりも学力が高い生徒の解法やノートの取り方を見ることは、具体的な学習方法の参考になりますし、大きな刺激にもなります。逆に、自分が得意な科目を友人に教えることで、知識がより定着し、自信につながることもあります。

このような切磋琢磨できる環境は、自宅学習や、生徒数が少ない個別指導塾では得難い、集団指導塾ならではのメリットと言えるでしょう。夏休みという長い期間を乗り切るためには、学力だけでなく、精神的な支えも重要です。夏期講習は、その両方を提供してくれる貴重な場なのです。

中学生が夏期講習に参加するデメリット

夏期講習には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットや注意点も存在します。これらを事前に理解し、対策を考えておくことで、後悔のない選択ができます。ここでは、代表的な3つのデメリットについて解説します。

費用がかかる

最も現実的で大きなデメリットは、当然ながら費用がかかることです。夏期講習の費用は、塾の形態(集団指導か個別指導か)、学年、受講する講座数によって大きく異なりますが、決して安い金額ではありません。

特に受験生である中学3年生の場合、5教科セットの受験対策コースを受講すると、10万円を超える費用がかかることも珍しくありません。さらに、教材費や施設利用費、模試代などが別途必要になる場合もあります。複数の講座を勧められるままに受講すると、予想以上の出費になってしまう可能性もあります。

この費用負担は、家計にとって決して小さなものではありません。そのため、「かけた費用に見合う効果が得られるのか」という費用対効果を慎重に考える必要があります。単に「周りが行くから」という理由で高額な講習に申し込むのではなく、後述する選び方のポイントを参考に、本当に必要な講座は何か、ご家庭の予算と照らし合わせながら冷静に判断することが重要です。

また、講習費用を捻出するために、他の教育費や家族のレジャー費などを削らなければならない状況も考えられます。そうした負担も考慮に入れた上で、家族全員が納得できる選択をすることが望ましいでしょう。

部活やプライベートの時間が減る

中学生にとって、夏休みは勉強だけでなく、部活動に打ち込んだり、家族や友人と過ごしたりする貴重な時間でもあります。夏期講習に参加するということは、これらの時間が必然的に減少することを意味します。

特に、運動部に所属している生徒にとっては、夏の大会や合宿などが夏期講習のスケジュールと重なってしまうケースが多くあります。塾によっては、欠席した際の振替授業や映像授業でのフォロー体制が整っている場合もありますが、それでも両立は大きな負担となります。無理なスケジュールを組んでしまうと、勉強にも部活にも集中できず、体調を崩してしまうことにもなりかねません。

また、夏休みらしい思い出、例えば家族旅行や帰省、友人との外出といった時間も制限されます。講習の予習・復習に追われ、息抜きの時間が取れなくなると、精神的なストレスが溜まってしまう可能性もあります。

このデメリットを乗り越えるためには、事前の綿密なスケジュール管理が不可欠です。部活動の予定をあらかじめ確認し、講習のスケジュールと調整できるか、塾に相談してみましょう。個別指導塾やオンライン塾であれば、比較的柔軟にスケジュールを組むことが可能です。また、「この日だけは完全に休む」といったリフレッシュ日を意図的に設けるなど、オンとオフの切り替えを意識することも大切です。

自分に合わない講習だと効果が出にくい

これが最も避けたい事態です。時間とお金をかけたにもかかわらず、参加した夏期講習がお子様に合わなかった場合、期待した学習効果は得られず、むしろ勉強への苦手意識を強めてしまうことさえあります。

「合わない」と感じる要因は様々です。

- レベルが合わない: 授業のレベルが高すぎて全くついていけない、あるいは逆に簡単すぎて手応えがない。どちらの場合も、学習意欲は削がれてしまいます。

- 指導スタイルが合わない: 一方的な講義形式の授業が苦手で、質問がしづらい。逆に、自分のペースでどんどん進めたいのに、個別指導でじっくり進めるのがじれったい。

- 講師との相性が悪い: 講師の教え方が分かりにくい、質問しにくい雰囲気がある、あるいは単に人として合わない。講師との信頼関係は、学習効果に直結します。

- 教室の雰囲気が合わない: 生徒たちが騒がしくて集中できない、逆に静かすぎて息が詰まる、友人関係で悩みがあるなど、学習環境そのものがストレスになることもあります。

こうしたミスマッチを防ぐためには、「とりあえず有名だから」「家から近いから」といった安易な理由で選ばないことが何よりも重要です。必ず事前に情報収集を行い、パンフレットやウェブサイトを熟読するだけでなく、後述する「無料体験授業」に必ず参加しましょう。

体験授業では、実際の授業の進め方や講師の教え方、教室の雰囲気を肌で感じることができます。お子様自身が「ここなら頑張れそう」と感じられるかどうかを最優先に判断することが、夏期講習を成功させるための最大の鍵となります。

【学年・塾の種類別】中学生の夏期講習の費用相場

夏期講習を検討する上で、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。ここでは、学年(中1・中2・中3)と塾の指導形式(集団指導・個別指導)別に、夏期講習の費用相場を詳しく解説します。また、費用を少しでも抑えるための具体的な方法も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

※ここに記載する費用はあくまで一般的な目安です。実際の料金は塾やコース、受講コマ数によって大きく異なるため、必ず各塾の公式サイトやパンフレットで最新の情報をご確認ください。

| 学年 | 指導形式 | 費用相場(目安) | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 中学1年生 | 集団指導 | 30,000円~60,000円 | 1学期の復習や学習習慣の定着を目的としたコースが中心。比較的安価な設定が多い。 |

| 個別指導 | 40,000円~100,000円 | 苦手な1科目に絞るなど、必要なコマ数だけ受講可能。コマ数に応じて費用が変動する。 | |

| 中学2年生 | 集団指導 | 40,000円~80,000円 | 1年生の内容に比べ、応用力を問うコースや受験を少し意識したコースが増え、やや高くなる。 |

| 個別指導 | 50,000円~150,000円 | 苦手分野の克服など、より具体的な目的に合わせてコマ数を増やす傾向がある。 | |

| 中学3年生 | 集団指導 | 100,000円~200,000円 | 5教科セットの本格的な受験対策コースが主流。合宿や特訓講座などが加わるとさらに高額になる。 |

| 個別指導 | 150,000円~300,000円+ | 志望校に特化した過去問対策や弱点補強など、オーダーメイドのカリキュラムのため高額になりやすい。 |

中学1年生の費用相場

中学1年生の夏期講習は、主に中学校の学習へのスムーズな移行と、学習習慣の確立を目的としています。そのため、費用は比較的抑えられていることが多いです。

集団指導塾の場合

集団指導塾の中1向け夏期講習は、30,000円~60,000円程度が相場です。多くの場合、英語と数学の2教科、あるいは国語を加えた3教科のセットコースとして提供されます。内容は1学期の総復習が中心で、中学校の勉強のやり方や定期テスト対策の基礎を学ぶことに重点が置かれています。週3~4日、1日2~3時間程度の授業が一般的です。

個別指導塾の場合

個別指導塾の費用は、受講するコマ数によって大きく変動します。週1回(1科目)程度の受講であれば40,000円前後から、週2~3回(2~3科目)受講すると100,000円近くになることもあります。個別指導のメリットは、「小学校の算数から復習したい」「英語のアルファベットからやり直したい」といった、個別のニーズに柔軟に対応できる点です。苦手な1科目に絞って集中的に受講することで、費用を抑えつつ高い効果を期待できます。

中学2年生の費用相場

中学2年生になると、学習内容が難化し、高校受験を少しずつ意識し始める時期であるため、費用は1年生の時よりも高くなる傾向があります。

集団指導塾の場合

集団指導塾の中2向け夏期講習の相場は、40,000円~80,000円程度です。1学期の復習に加え、2学期の予習や、応用問題に挑戦するコースなどが設定されます。主要5教科をパッケージにしたコースも増えてきます。部活動との両立を考慮し、時間帯を選べるようにしている塾も多いです。

個別指導塾の場合

個別指導塾では、50,000円~150,000円程度が相場となります。中2は「中だるみ」の時期でもあり、特定の科目に苦手意識が芽生えやすいため、「数学の一次関数だけを徹底的に」「英語の不定詞・動名詞を完璧に」といった目的でコマ数を増やして受講する生徒が増えます。講師と相談しながら、課題に合わせた最適なプランを組むことが重要です。

中学3年生(受験生)の費用相場

中学3年生の夏期講習は、本格的な受験対策となるため、費用は他の学年と比べて格段に高くなります。

集団指導塾の場合

集団指導塾の受験生向け夏期講習は、100,000円~200,000円程度がボリュームゾーンです。多くは5教科セットのパッケージになっており、中学1・2年の総復習から、入試レベルの実践問題演習まで、網羅的なカリキュラムが組まれています。期間も長く、ほぼ毎日塾に通うようなスケジュールになることも珍しくありません。志望校のレベル別にクラスが分かれている場合が多く、難関校対策の特訓講座や夏期合宿に参加する場合は、さらに追加費用がかかります。

個別指導塾の場合

個別指導塾の場合、費用はまさに青天井となる可能性があります。基本的なコースでも150,000円程度から、志望校に特化したマンツーマンの過去問対策などを集中的に行うと、300,000円を超えることもあります。費用は高額になりますが、生徒の学力や志望校に合わせて「自分だけのカリキュラム」を作成できるのが最大の強みです。苦手な単元の克服、得意科目のさらなる伸長、志望校の小論文・面接対策など、ピンポイントのニーズに応えることができます。

夏期講習の費用を安く抑える方法

高額になりがちな夏期講習の費用ですが、工夫次第で負担を軽減することが可能です。ここでは3つの方法を紹介します。

必要な講座だけ受講する

特に集団指導塾でよくある「5教科セット割引」は一見お得に感じますが、本当に全ての教科を受講する必要があるか検討しましょう。例えば、社会や理科は得意で自学自習で対応できる場合、苦手な英語と数学だけに絞って受講することで、費用を大幅に抑えられます。個別指導塾であれば、このような柔軟な講座選択がしやすいため、まずは塾のスタッフに相談してみるのがおすすめです。

割引キャンペーンや特待生制度を利用する

多くの塾では、夏期講習の生徒を募集するために様々なキャンペーンを実施しています。

- 早期申込割引(早割): 5月や6月上旬など、早い段階で申し込むと受講料が割引になります。

- 兄弟・姉妹割引: 兄弟や姉妹が同じ塾に通っている場合に適用されます。

- 友達紹介キャンペーン: 塾生からの紹介で入塾すると、紹介者と新規入塾者の両方に特典(割引や図書カードなど)があります。

- 転塾割引: 他の塾から移る場合に適用される割引です。

また、成績優秀な生徒を対象とした特待生制度を設けている塾もあります。入塾テストや学校の成績によって、授業料が半額または全額免除になることもあります。これらの制度は塾のウェブサイトなどで告知されているので、積極的に情報を集めましょう。

オンライン塾や通信教育を検討する

対面での指導にこだわらないのであれば、オンライン塾や通信教育の夏期講座を検討するのも有効な手段です。これらのサービスは、校舎の維持費や人件費を抑えられるため、一般的に対面式の塾よりも料金が安く設定されています。

例えば、有名講師の質の高い映像授業が見放題のサービスは、月額数千円から利用できます。自分のペースで何度も繰り返し視聴できるため、復習にも最適です。ただし、自己管理能力が求められるため、お子様の性格に合っているかどうかの見極めは重要です。

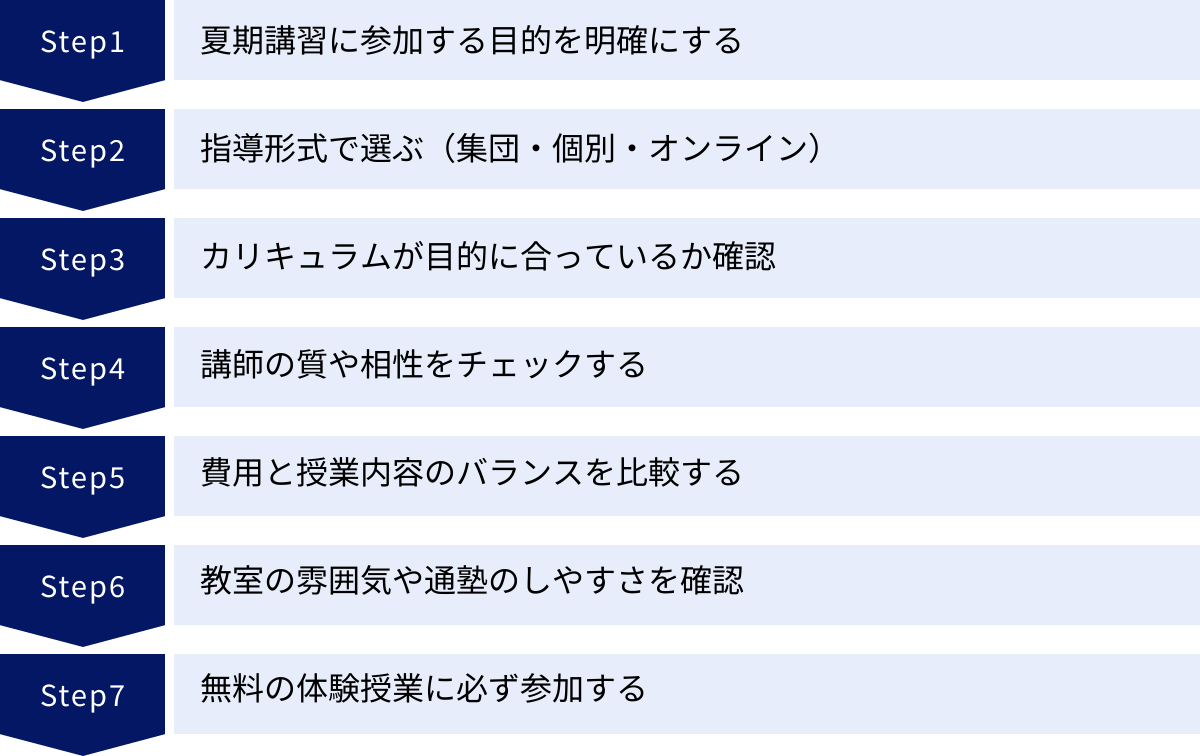

失敗しない!中学生の夏期講習の選び方7つのポイント

数ある塾の中から、お子様にぴったりの夏期講習を見つけ出すのは簡単なことではありません。費用や時間を無駄にしないためにも、慎重に比較検討することが大切です。ここでは、夏期講習選びで失敗しないための7つの重要なポイントを解説します。

① 夏期講習に参加する目的を明確にする

これまでも繰り返し述べてきましたが、これが最も重要で、全ての判断の出発点となります。「何のために夏期講習に行くのか」という目的が曖昧なままでは、最適な塾を選ぶことはできません。

まずは、親子でじっくりと話し合い、目的を具体的に言語化してみましょう。

- 例1(中1): 「小学校の算数でつまずいた分数の計算から復習して、数学への苦手意識をなくしたい。あと、夏休み中にだらけないように、毎日勉強する習慣をつけたい。」

- 例2(中2): 「部活が忙しくて、1学期の定期テスト対策が不十分だった。特に英語の不定詞と、数学の連立方程式がよくわからなかったので、夏休み中に完璧にしたい。」

- 例3(中3): 「第一志望の〇〇高校に合格するために、中学1・2年生の理科と社会の総復習を終わらせたい。そして、苦手な数学の図形問題を克服したい。」

このように目的が具体的であればあるほど、塾のカリキュラムや指導方法がその目的に合っているかどうかを判断しやすくなります。塾の相談会や面談の際にも、この目的を明確に伝えることで、より的確なアドバイスやコース提案を受けられます。

② 指導形式で選ぶ(集団・個別・オンライン)

塾の指導形式は、大きく「集団指導」「個別指導」「オンライン」の3つに分けられます。それぞれの特徴を理解し、お子様の性格や学力、学習スタイルに合った形式を選ぶことが重要です。

- 集団指導: ライバルと切磋琢磨することでモチベーションが上がる、負けず嫌いな性格の生徒に向いています。また、決められたカリキュラムに沿って進むため、学習ペースが合えば効率的に学べます。一方で、内気で質問するのが苦手な生徒や、特定の単元で大きくつまずいている生徒には不向きな場合があります。

- 個別指導: 自分のペースでじっくり学びたい、質問するのが苦手、特定の苦手科目を徹底的に克服したい、という生徒に最適です。部活動などで忙しく、スケジュールを柔軟に調整したい場合にも適しています。ただし、競争環境がないため、本人のやる気次第で効果が左右されやすい側面もあります。

- オンライン: 近くに通える良い塾がない、送迎が難しい、費用を抑えたい、というご家庭におすすめです。自分の好きな時間に受講できる反面、強い自己管理能力が求められます。

どの形式が絶対的に優れているというわけではありません。お子様が最も集中でき、学習効果を上げやすいと感じる環境を選ぶことが大切です。

③ カリキュラムの内容が目的に合っているか確認する

指導形式を決めたら、次に各塾が提供する夏期講習のカリキュラムを詳細に比較検討します。パンフレットやウェブサイトを取り寄せ、以下の点を確認しましょう。

- 学習範囲: 復習中心なのか、予習も含まれるのか。受験生であれば、全範囲を網羅するのか、特定の頻出単元に絞っているのか。

- 使用教材: 塾のオリジナル教材か、市販の教材か。教材のレベルや構成は、お子様の学力に合っているか。

- 授業の進め方: 講義形式が中心か、演習や解説に多くの時間を割いているか。

- 時間割: 1日の授業時間、コマ数、休憩時間、期間中の総授業時間数。

- サポート体制: 宿題の量やチェック方法、欠席した場合のフォロー(振替授業や映像補講など)はあるか。

①で明確にした「目的」と照らし合わせ、その目的を達成するために最も効果的だと思われるカリキュラムを提供している塾を選びましょう。

④ 講師の質や相性をチェックする

どれだけ優れたカリキュラムや教材があっても、それを教える講師の質が低ければ効果は半減します。また、指導力が高くても、お子様との相性が悪ければ、質問しづらかったり、モチベーションが下がってしまったりする原因になります。

講師について、以下の点を確認することが重要です。

- 講師の経歴: 経験豊富なプロ講師か、現役の大学生アルバイトか。どちらにもメリット・デメリットはありますが、特に受験生の場合は、指導経験が豊富なプロ講師の方が安心感は高いかもしれません。

- 講師の専門性: 多くの塾では教科ごとに専門の講師がいますが、個別指導塾では一人の講師が複数教科を担当することもあります。苦手科目を指導してもらう場合は、その教科を専門的に指導できる講師か確認しましょう。

- 講師の変更制度: 個別指導塾の場合、万が一講師との相性が合わなかった際に、無料で講師を変更できる制度があるかどうかも重要なポイントです。

最終的には、無料体験授業などを通じて、実際に講師の授業を受けてみることが最も確実です。説明の分かりやすさ、話しかけやすさ、生徒への接し方などを、お子様自身の目で確かめる機会を設けましょう。

⑤ 費用と授業内容のバランスを比較する

費用は塾選びの重要な要素ですが、単純に金額の安さだけで決めるのは危険です。一見安く見えても、授業時間が極端に短かったり、教材費や諸経費が別途高額であったりする場合があります。

費用を比較する際は、以下の点を考慮し、トータルでかかる費用と提供されるサービスのバランス、つまり「コストパフォーマンス」を総合的に判断しましょう。

- 総額の確認: 授業料だけでなく、入会金、教材費、施設維持費、模試代など、夏期講習にかかる全ての費用を事前に確認します。

- 1時間あたりの授業料: 総額を総授業時間数で割ってみると、各塾の単価を客観的に比較できます。

- サービス内容との比較: 同じ費用でも、自習室の利用可否、質問対応の体制、進路相談の充実度など、付随するサービス内容は塾によって異なります。授業以外のサポート体制も加味して判断しましょう。

いくつかの塾で見積もりを取り、内容をじっくり比較検討することをおすすめします。

⑥ 教室の雰囲気や通塾のしやすさを確認する

子どもがこれから夏休みの多くの時間を過ごすことになる場所です。学習に集中できる環境であるかどうかは、非常に重要なチェックポイントです。

- 教室の雰囲気: 生徒たちは真剣に学習に取り組んでいるか。私語が多く騒がしくないか。逆に静かすぎて息苦しくないか。整理整頓はされているか。

- 自習室の有無と環境: 自習室はあるか、いつでも使えるか。席数は十分か。集中できる環境か。

- 通塾の利便性と安全性: 自宅からの距離、交通手段、所要時間。夜間に帰宅する際の道は明るく安全か。

これらの点は、実際に教室を訪問してみないとわかりません。塾の説明会や体験授業の際に、保護者の方も一緒に足を運び、ご自身の目で確かめることが大切です。子どもが「この場所でなら頑張れそう」と前向きに感じられるかどうかが、一つの判断基準になります。

⑦ 無料の体験授業に必ず参加する

これまでに挙げた6つのポイントを総合的に判断するための最終ステップが、無料の体験授業への参加です。パンフレットやウェブサイトの情報、説明会での話だけではわからない、リアルな塾の姿を知ることができます。

体験授業に参加することで、以下のことが確認できます。

- 実際の授業のペースやレベル

- 講師の教え方や人柄、相性

- 教室の雰囲気や他の生徒の様子

- 塾の設備(机、椅子、空調など)

できれば、2つか3つの塾の体験授業に参加し、比較検討するのが理想です。お子様自身に「どの塾の授業が一番分かりやすかったか」「どの塾なら通いたいと思ったか」をヒアリングし、その意見を最大限に尊重してあげましょう。本人が納得して選んだ塾であれば、講習が始まってからのモチベーションも大きく変わってきます。

【目的別】集団指導・個別指導・オンライン塾のどれがいい?

夏期講習を選ぶ際、指導形式の選択は最初の大きな分かれ道です。「集団指導」「個別指導」「オンライン塾」には、それぞれ異なるメリットとデメリットがあり、生徒の性格や学習目的によって向き不向きがあります。ここでは、それぞれの指導形式がどのような生徒におすすめなのかを、特徴とともに詳しく解説します。

| 指導形式 | おすすめな生徒の特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 集団指導 | ・競争心があり、周りと競い合うのが好きな生徒 ・学校の授業に問題なくついていけている生徒 ・周りに流されず、自分のペースを保てる生徒 ・将来的に難関校を目指している生徒 |

・個別指導に比べて費用が比較的安い ・ライバルの存在が良い刺激になり、モチベーションを維持しやすい ・体系的なカリキュラムで効率的に学習できる ・豊富な入試情報やデータを持っていることが多い |

・内気な生徒は質問しにくい雰囲気がある ・授業のペースが固定されているため、ついていけない、または物足りない場合がある ・一人ひとりの苦手分野に合わせたきめ細やかな対応は手薄になりがち |

| 個別指導 | ・特定の苦手科目・単元を徹底的に克服したい生徒 ・自分のペースでじっくり学習を進めたい生徒 ・人前で質問するのが苦手、内気な性格の生徒 ・部活動や習い事が忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい生徒 |

・生徒一人ひとりの学力や目標に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを組める ・わからない点をその場で気軽に質問できる ・スケジュール調整の自由度が高い ・講師との距離が近く、精神的なサポートも得やすい |

・集団指導に比べて費用が高額になりやすい ・競争環境がないため、本人のやる気に効果が左右されやすい ・講師との相性が学習効果に大きく影響する |

| オンライン塾 | ・近くに通える範囲に適した塾がない生徒 ・保護者の送迎が難しい家庭 ・自分の好きな場所や時間で学習したい生徒 ・映像授業を繰り返し見て復習したい生徒 ・費用をできるだけ抑えたい生徒 |

・通塾の必要がなく、場所や時間を選ばない ・対面式の塾に比べて費用が安い傾向がある ・有名講師の質の高い授業をどこでも受けられる ・自分のペースで何度でも繰り返し視聴できる |

・強い自己管理能力と学習計画性が必要 ・その場で直接質問できない、または回答に時間がかかる場合がある ・モチベーションの維持が難しく、孤独を感じやすい ・インターネット環境やデバイスが必要 |

集団指導がおすすめな生徒の特徴

集団指導塾は、競争環境の中でこそ力を発揮するタイプの生徒に最も適しています。クラス内での順位やテストの点数を競い合うことで、「負けたくない」という気持ちが学習意欲をかき立てます。特に、難関高校を目指す生徒にとっては、同じ志を持つハイレベルな仲間と切磋琢磨できる環境が大きな刺激となるでしょう。

また、学校の授業には問題なくついていけており、基礎学力が身についている生徒にもおすすめです。集団指導のカリキュラムは、標準的な学力レベルの生徒が効率よく学習を進められるように設計されています。周りの生徒と同じペースで学習することに抵抗がなく、むしろそれを心地よく感じる生徒であれば、集団指導のメリットを最大限に活かせます。

ただし、授業中にわからないことがあっても、その場で質問するのがためらわれるような内気な性格の生徒や、特定の単元で大きくつまずいていて、そこから先の授業についていくのが難しい生徒には、集団指導のペースが負担になる可能性があります。

個別指導がおすすめな生徒の特徴

個別指導塾は、集団の中では埋もれてしまいがちな、一人ひとりの課題に寄り添った指導を求める生徒に最適です。例えば、「数学の関数だけがどうしてもわからない」「英語の長文読解のコツをじっくり教えてほしい」といった、明確な苦手分野がある場合、その単元に特化したカリキュラムを組んでもらえます。

また、大勢の前で発言したり質問したりするのが苦手な生徒にとって、個別指導は心理的な安全性が高い学習環境です。講師が常に隣にいるため、どんな些細な疑問でも、周りの目を気にすることなくその場で解決できます。この「わかるまで聞ける」という安心感が、学習への自信を取り戻すきっかけになることも少なくありません。

さらに、部活動の大会や習い事などでスケジュールが不規則になりがちな生徒にとっても、授業の日時を柔軟に調整できる個別指導は非常に魅力的です。自分のライフスタイルに合わせて無理なく学習を続けられる点は、集団指導にはない大きなメリットです。

オンライン塾がおすすめな生徒の特徴

オンライン塾は、物理的な制約から解放されたい生徒や家庭にとって、強力な選択肢となります。地方在住で、近隣に通える質の高い塾がない場合でも、オンラインであれば都市部の有名塾や人気講師の授業を受けることが可能です。また、保護者の送迎が負担になっているご家庭にとっても、その手間と時間をなくせるメリットは大きいでしょう。

学習面では、映像授業を自分のペースで進めたい生徒に非常に向いています。一度で理解できなかった部分は何度でも巻き戻して視聴できますし、得意な部分は倍速で見るなど、効率的な学習が可能です。これは、知識の定着を図る上で非常に効果的です。

ただし、オンライン学習を成功させるためには、生徒自身の強い自己管理能力が不可欠です。誰かに強制されることなく、計画通りに学習を進める意志の強さが求められます。また、対面でのコミュニケーションがないため、モチベーションの維持が難しいと感じる生徒もいます。チャットやオンライン面談などで、質問や相談ができるサポート体制が整っているかどうかも、選ぶ際の重要なポイントになります。

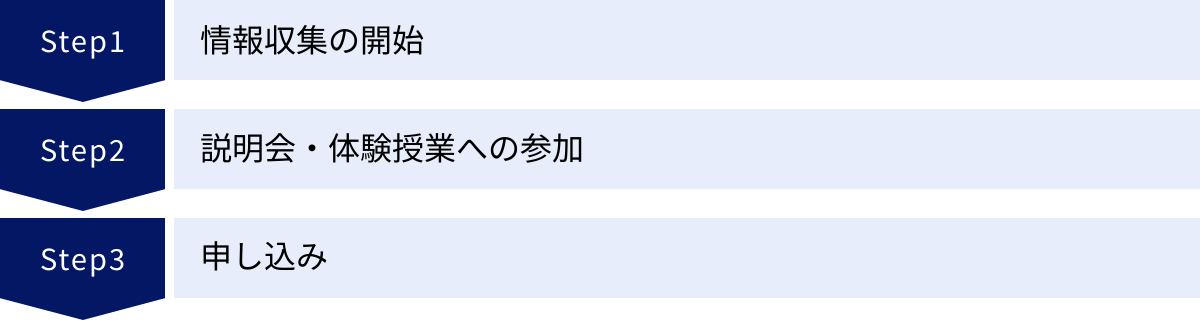

中学生の夏期講習はいつから準備・申し込みを始める?

「良い」と思った夏期講習を確実に受講するためには、タイミングを逃さないことが重要です。ここでは、夏期講習の準備や申し込みをいつ頃から始めればよいのか、その目安と注意点について解説します。

申し込み開始時期の目安は5月〜6月

多くの学習塾では、夏期講習の案内や申し込み受付を5月のゴールデンウィーク明けから6月にかけて開始します。

- 4月~5月上旬:情報収集の開始

この時期から、各塾のウェブサイトで前年度の夏期講習の情報を見たり、気になる塾の資料請求をしたりして、情報収集を始めましょう。お子様の学年や目的に合いそうな塾をいくつかリストアップしておくと、その後の行動がスムーズになります。 - 5月中旬~6月中旬:説明会・体験授業への参加

各塾で夏期講習の具体的な内容が発表され、説明会や無料体験授業が開催され始めます。この時期に実際に塾へ足を運び、教室の雰囲気や授業の様子を確認しましょう。複数の塾を比較検討するのが理想です。 - 6月下旬~7月上旬:申し込み

比較検討を終え、受講する塾とコースを決めたら、申し込み手続きを行います。塾によっては、この時期に「早期申込割引」の期限が設定されていることが多いので、利用する場合は期限に注意が必要です。

学校の1学期の期末テストが終わる6月下旬から7月上旬にかけて、申し込みが集中する傾向があります。そのため、ギリギリに行動すると、希望のコースが満席になっている可能性も出てきます。

人気の塾はすぐに満席になるため早めの行動が重要

特に、以下のようなコースは人気が集中し、早い段階で定員に達してしまうことがあります。

- 評判の良い人気講師が担当するクラス

- 難関高校受験に特化した選抜クラス

- 部活動と両立しやすい、夕方早い時間帯のコマ(個別指導)

- 定員が少ない個別指導塾

「まだ夏休みまで時間があるから」と油断していると、いざ申し込もうとした時には「満席のため受付を終了しました」という事態になりかねません。特に、中学3年生の受験対策コースは毎年多くの生徒が申し込むため、競争率が高くなります。

理想的なスケジュールは、6月中旬までには体験授業への参加を終え、6月下旬までには申し込みを完了させておくことです。早めに行動を開始することで、焦ることなく、じっくりとお子様に合った夏期講習を選ぶことができます。また、早期割引などの特典を受けられる可能性も高まります。夏休みを万全の態勢でスタートするために、計画的な準備を心がけましょう。

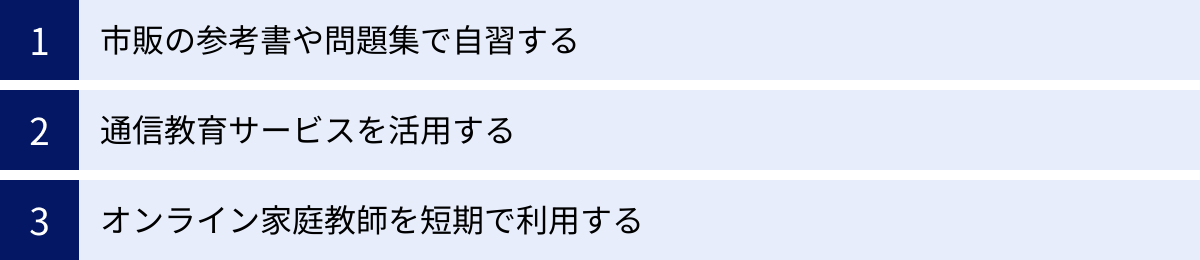

夏期講習に行かない場合の夏休みの過ごし方

様々な理由から、夏期講習に参加しない、あるいはできないという選択をするご家庭もあるでしょう。しかし、夏期講習に行かないからといって、学力向上の機会が失われるわけではありません。塾に通わなくても、夏休みを有意義に過ごす方法はたくさんあります。ここでは、代表的な3つの代替案を紹介します。

市販の参考書や問題集で自習する

最も手軽でコストを抑えられる方法が、市販の参考書や問題集を活用した自学自習です。書店には、中学生向けの教材が豊富に揃っており、自分の学力レベルや目的に合ったものを選ぶことができます。

メリット:

- 低コスト: 塾に通うのに比べて、費用を数千円程度に抑えられます。

- 自由なペース: 自分の理解度に合わせて、好きなだけ時間をかけたり、得意な分野は飛ばしたりと、完全に自分のペースで学習を進められます。

- 場所を選ばない: 自宅のリビングや自分の部屋、図書館など、好きな場所で勉強できます。

デメリットと対策:

- 強い自己管理能力が必要: 学習計画を自分で立て、毎日コツコツと実行する強い意志が求められます。

- 対策: まずは夏休み全体の学習計画を立てましょう。「1日に数学を2ページ、英語を2ページ進める」「午前中に2時間、午後に2時間勉強する」など、具体的で実行可能な目標を設定することが継続のコツです。カレンダーに計画を書き込み、達成できたらシールを貼るなど、ゲーム感覚で取り組むのも良いでしょう。

- 質問できる相手がいない: わからない問題が出てきたときに、すぐに質問して解決することができません。

- 対策: 解説が非常に詳しい参考書を選びましょう。図やイラストが多く、なぜそうなるのかというプロセスまで丁寧に説明されているものがおすすめです。また、学校の先生に休み明けに質問できるよう、わからない箇所をノートにまとめておくのも一つの手です。

通信教育サービスを活用する

近年、タブレットやPCを使った通信教育サービスが非常に充実しています。これらのサービスは、自学自習と塾の中間のような存在で、両方のメリットを兼ね備えています。

メリット:

- 体系的なカリキュラム: プロが監修した学習カリキュラムに沿って進めるため、何から手をつけていいかわからないということがありません。

- インタラクティブな学習: 映像授業やアニメーション、ドリルなど、生徒が飽きずに取り組める工夫が凝らされています。自動採点機能などもあり、ゲーム感覚で学習できます。

- 質問対応: サービスによっては、専門のチューターにオンラインで質問できる機能がついています。

デメリットと対策:

- 自己管理能力が必要: 自習と同様に、計画的に取り組む姿勢が求められますが、学習進捗を管理してくれる機能などもあるため、自習よりはハードルが低いです。

- 対策: 多くのサービスで無料お試し期間が設けられています。まずはお子様がその形式に興味を持つか、継続できそうかを試してみるのが良いでしょう。

- 費用がかかる: 月額数千円から1万円程度の費用がかかりますが、塾に通うよりは安価な場合がほとんどです。

スタディサプリのような映像授業サービスは、月額料金で全学年・全教科の授業が見放題になるため、苦手な単元は前の学年に遡って復習することも可能で、非常にコストパフォーマンスが高い選択肢です。

オンライン家庭教師を短期で利用する

「自習や通信教育ではモチベーションが続かない、でも塾に通うのは時間や費用の面で難しい」という場合に最適なのが、オンライン家庭教師を夏休み期間だけ短期で利用する方法です。

メリット:

- 個別指導の利点: マンツーマンで指導を受けられるため、わからない点を気軽に質問でき、自分のためだけのカリキュラムを組んでもらえます。

- 柔軟性: 「夏休みの2週間だけ」「数学の苦手な単元だけ」といったピンポイントの依頼が可能です。

- 場所を選ばない: 自宅で受講できるため、通塾の必要がありません。

デメリットと対策:

- 費用: 1対1の指導のため、通信教育よりは費用がかかりますが、対面の家庭教師や個別指導塾よりは安価な傾向にあります。

- 対策: 複数のオンライン家庭教師サービスで見積もりを取り、料金体系を比較しましょう。夏休み限定のキャンペーンを実施している場合もあります。

夏期講習に行かない場合でも、これらの方法を組み合わせることで、計画的かつ効果的な学習が可能です。重要なのは、「何もしない」という選択をしないこと。自分に合った方法で、夏休みを学力アップの期間にしましょう。

中学生におすすめの夏期講習・塾8選

ここでは、全国的に知名度が高く、多くの中学生に支持されている代表的な塾・学習サービスを8つ紹介します。それぞれ指導形式や特徴が異なるため、お子様の目的や性格に合った塾を見つけるための参考にしてください。

※夏期講習の有無や詳細なカリキュラム、料金については、必ず各サービスの公式サイトで最新情報をご確認ください。

① 東京個別指導学院

ベネッセグループが運営する個別指導塾です。質の高い講師陣と豊富な情報量を活かした、きめ細やかな進路指導に定評があります。1対1または1対2の指導形式を選べ、生徒の目標や性格に合わせたオーダーメイドのカリキュラムを作成してくれます。

- 指導形式: 個別指導

- 特徴: 担当講師を複数の候補の中から選べる。ベネッセグループならではの豊富な受験情報。振替制度も柔軟。

- こんな生徒におすすめ: 自分に合った講師からじっくり教わりたい生徒、丁寧な進路指導を求める受験生。(参照:東京個別指導学院 公式サイト)

② 個別教室のトライ

「家庭教師のトライ」で培ったノウハウを活かした個別指導塾です。独自の「トライ式学習法」に基づき、生徒の学習効率を最大化する指導を行います。全国に教室を展開しており、地域に密着した受験対策が可能です。

- 指導形式: 個別指導

- 特徴: 専任制の講師によるマンツーマン指導。AIを活用した学習診断や、いつでも使える自習室も完備。

- こんな生徒におすすめ: 特定の苦手科目を徹底的に克服したい生徒、自分だけの学習プランで進めたい生徒。(参照:個別教室のトライ 公式サイト)

③ 臨海セミナー

神奈川県を拠点に、首都圏を中心に全国展開する大手集団指導塾です。「共演授業」と呼ばれる、講師と生徒が一体となって作り上げる活気ある授業が特徴。多彩なコース設定で、基礎力養成から最難関校受験まで幅広く対応しています。

- 指導形式: 集団指導(一部個別指導コースあり)

- 特徴: 豊富なコースラインナップ(ESC難関高校受験科など)。定期的なテストによる実力チェックとクラス分け。

- こんな生徒におすすめ: 仲間と切磋琢磨しながら学力を伸ばしたい生徒、難関校受験を目指す生徒。(参照:臨海セミナー 公式サイト)

④ 湘南ゼミナール

独自の指導法である「QE(Quick Exercise)授業」で知られる集団指導塾です。テキストを使わずに、講師が次々と発問し、生徒が挙手をして答えるというライブ感あふれる授業スタイルで、思考力と表現力を鍛えます。

- 指導形式: 集団指導

- 特徴: テンポの速いQE授業による集中力の向上。家庭学習のサポートも手厚い。

- こんな生徒におすすめ: 授業に積極的に参加したい生徒、思考の瞬発力を鍛えたい生徒。(参照:湘南ゼミナール 公式サイト)

⑤ TOMAS(トーマス)

「合格逆算カリキュラム」を掲げる、完全1対1の個別指導塾です。ホワイトボード付きの個室で、講師が一方的に教えるのではなく、生徒に発問を繰り返しながら進める質の高い授業が特徴。難関校への高い合格実績を誇ります。

- 指導形式: 個別指導(1対1)

- 特徴: 志望校合格から逆算した個人別カリキュラム。実績豊富なプロ講師陣。進学指導が手厚い。

- こんな生徒におすすめ: 難関校・最難関校への合格を目指す受験生、質の高いマンツーマン指導を求める生徒。(参照:TOMAS 公式サイト)

⑥ スタディサプリ

リクルートが提供するオンライン学習サービスです。圧倒的な低価格で、小中高、大学受験までの全講座の映像授業が見放題という、驚異的なコストパフォーマンスを誇ります。

- 指導形式: オンライン映像授業

- 特徴: プロの有名講師による分かりやすい神授業。学年を超えてさかのぼり・先取り学習が可能。定期テスト対策や高校受験対策講座も充実。

- こんな生徒におすすめ: 費用を抑えたい生徒、自分のペースで学習したい生徒、近くに良い塾がない生徒。(参照:スタディサプリ 公式サイト)

⑦ スクールIE

やる気スイッチグループが運営する個別指導塾。「個性診断テスト」の結果に基づき、生徒一人ひとりの性格や学習習慣に合わせた「オーダーメイドテキスト」を作成し、効率的な指導を行います。

- 指導形式: 個別指導

- 特徴: 個性診断に基づいた科学的な指導法。生徒の性格に合わせた講師マッチング。

- こんな生徒におすすめ: 自分にぴったりの学習方法を見つけたい生徒、学習のやる気を引き出してほしい生徒。(参照:スクールIE 公式サイト)

⑧ 河合塾Wings

大学受験予備校として名高い河合塾が運営する、高校受験のための集団指導塾です。長年の受験指導で培われた質の高い教材と、豊富なデータに基づいた的確な進路指導が強みです。

- 指導形式: 集団指導

- 特徴: 河合塾のノウハウが詰まったオリジナル教材。レベルの高い講師陣と、体系的なカリキュラム。

- こんな生徒におすすめ: 質の高い教材と指導で着実に学力を伸ばしたい生徒、将来の大学受験まで見据えて学習したい生徒。(参照:河合塾Wings 公式サイト)

中学生の夏期講習に関するよくある質問

最後に、中学生の夏期講習に関して、保護者の方や生徒本人からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

部活動と両立することはできますか?

はい、多くの生徒が両立しています。ただし、工夫と事前の確認が必要です。

最も両立しやすいのは、スケジュールの自由度が高い個別指導塾やオンライン塾です。部活動の練習や大会の予定に合わせて、授業の日時を柔軟に設定できます。

集団指導塾を選ぶ場合は、欠席した際のフォロー体制を確認することが重要です。多くの塾では、欠席した授業の振替制度や、授業内容を録画した映像を後から視聴できる補講システムを用意しています。事前に塾の担当者に部活動の予定を相談し、両立が可能かしっかり確認しましょう。無理のないスケジュールを組むことが、夏バテなどを防ぎ、勉強と部活動の双方で成果を出すための鍵です。

夏期講習だけの参加も可能ですか?

はい、ほとんどの塾で夏期講習だけの参加が可能です。

学習塾にとって、夏期講習は普段通っていない生徒に塾の魅力を知ってもらい、正規入塾につなげるための重要な機会です。そのため、「夏期講習生」を積極的に募集しています。入塾金が免除されたり、割引料金が適用されたりするキャンペーンも多く実施されています。

ただし、人気の塾やコースでは、内部生が優先的に席を確保し、外部生の募集枠が限られている場合もあります。「夏期講習だけでも参加したい」と考えている場合でも、早めに情報を集め、問い合わせや申し込みをすることをおすすめします。

講習に参加しても成績が上がらない原因は何ですか?

夏期講習に参加したのに成績が上がらない場合、いくつかの原因が考えられます。

- 受け身の姿勢で参加している: ただ授業を聞いているだけで、「わかったつもり」になっているケースです。授業後に必ず復習の時間を設け、自分の力で問題を解き直すことが不可欠です。

- 復習をしていない: 講習で習った内容は、その日のうちに復習しないとすぐに忘れてしまいます。エビングハウスの忘却曲線によれば、学習した内容は1日後には約74%を忘れてしまうとされています。「習う→解く→復習する」のサイクルを確立することが重要です。

- 講習のレベルが合っていない: 授業内容が簡単すぎたり、難しすぎたりすると、学習効果は上がりません。体験授業などを通じて、自分に合ったレベルの講座を選ぶことが大切です。

- 質問をしていない: わからない点を放置したままにしていると、苦手は克服できません。休み時間や授業後などを利用して、積極的に講師に質問しましょう。

もし成果が出ないと感じたら、正直に塾の講師や教室長に相談してみましょう。プロの視点から原因を分析し、学習方法のアドバイスをもらえるはずです。

志望校が決まっていなくても参加して大丈夫ですか?

全く問題ありません。むしろ、参加をおすすめします。

特に中学1・2年生の段階では、まだ具体的な志望校が決まっていない生徒がほとんどです。この時期の夏期講習の目的は、基礎学力の定着や苦手分野の克服、学習習慣の確立にあります。まずは目の前の学習課題をクリアすることに集中しましょう。

中学3年生で志望校が固まっていなくても、心配する必要はありません。夏期講習に参加し、様々なレベルの生徒と学ぶ中で刺激を受けたり、塾が実施する進路説明会や面談に参加したりすることで、自分の学力レベルや興味に合った高校が見つかるきっかけになることも多くあります。まずは自分の現在の学力に合ったコースに参加し、学力の底上げを図ることが、将来の選択肢を広げることにつながります。

まとめ

中学生にとって、夏休みは学力を大きく伸ばすことができる、またとないチャンスです。そして、夏期講習はそのための非常に有効な手段の一つとなり得ます。

本記事で解説してきたように、夏期講習に参加すべきかどうかは、「何のために参加するのか」という目的を明確にすることから始まります。

- 中学1年生は「学習習慣の確立と1学期の復習」

- 中学2年生は「苦手克服と中だるみ防止」

- 中学3年生は「本格的な高校受験対策」

このように、学年ごとに異なる課題意識を持つことが重要です。

夏期講習には、「苦手克服」「学習習慣の定着」「受験対策」といった多くのメリットがある一方で、「費用」「時間の制約」「ミスマッチのリスク」といったデメリットも存在します。これらを総合的に比較検討し、ご家庭の方針とお子様の意志をすり合わせることが大切です。

失敗しない夏期講習を選ぶためには、

- 目的を明確にする

- 指導形式(集団・個別・オンライン)を選ぶ

- カリキュラム内容を確認する

- 講師の質や相性をチェックする

- 費用対効果を比較する

- 教室の雰囲気や通いやすさを確認する

- 必ず無料体験授業に参加する

という7つのポイントを一つひとつ丁寧に進めていくことをおすすめします。

最終的に、夏休みを価値あるものにするのは、お子様自身の「頑張ろう」という気持ちです。夏期講習は、そのやる気を引き出し、正しい方向へ導いてくれる強力なサポーターです。この記事が、お子様にとって最適な夏休みの過ごし方を見つけ、2学期からの大きな飛躍を実現するための一助となれば幸いです。