教育への情熱を形にし、自身の理想とする指導を地域の子どもたちに届けたい。そんな想いから「個人塾の開業」を志す方は少なくありません。しかし、その一方で「本当に儲かるのか?」「何から始めればいいのかわからない」「失敗したらどうしよう」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

個人塾の経営は、大手塾とは異なり、経営者自身の指導力や個性がダイレクトに反映される、やりがいの大きな仕事です。しかし、教育者であると同時に、資金繰りから集客、保護者対応までをこなす経営者としての手腕も問われます。成功への道筋は決して平坦ではありません。

この記事では、これから個人塾の開業を目指す方、そしてすでに経営しているが課題を抱えている方に向けて、開業の現実的な収益モデルから、具体的な開業ステップ、そして経営を軌道に乗せ、失敗しないための秘訣までを網羅的に解説します。長年の夢である自身の塾を成功へと導くための、確かな一歩を踏み出すための羅針盤として、ぜひ最後までご一読ください。

目次

個人塾の経営は儲かる?年収の目安

個人塾の開業を考える上で、最も気になる点の一つが「どれくらい儲かるのか」、つまり年収の目安でしょう。結論から言えば、個人塾の経営は、事業計画と経営努力次第で、会社員の平均年収を大きく上回る収入を得ることも可能です。しかし、その一方で、生徒が集まらずに赤字が続くリスクも常に隣り合わせにあります。

個人塾経営者の年収は、一般的に300万円〜1,000万円以上と非常に幅広く、まさに経営手腕によって大きく左右されます。この収入の差はどこから生まれるのでしょうか。その構造を理解するために、まずは個人塾の収益モデルを分解してみましょう。

個人塾の年収(事業所得)は、以下の計算式で表せます。

売上(授業料収入など) – 経費(家賃、人件費、教材費など) = 所得(年収)

この式からもわかるように、年収を上げるためには「売上を最大化する」か「経費を最小化する」かの二つのアプローチが必要です。

売上を構成する要素

売上は主に「生徒数 × 生徒一人あたりの単価(授業料)」で決まります。

例えば、月謝3万円の生徒が30人在籍している場合、月間の売上は90万円、年間の売上は1,080万円となります。

- 生徒数: 生徒数は塾の収益の根幹をなす最も重要な指標です。立地、指導内容、集客活動、口コミなどが生徒数に大きく影響します。10人程度の小規模な塾から、50人以上の生徒を抱える塾まで、その規模は様々です。

- 生徒一人あたりの単価: 授業料の設定は非常に重要です。地域の相場、指導形態(個別指導か集団指導か)、対象学年(小学生か高校生か)、指導の質などを総合的に勘案して決定します。安すぎれば利益が出ず、高すぎれば生徒が集まりません。季節講習や特別講座などを設けることで、年間を通した単価アップを図ることも可能です。

経費を構成する要素

経費は大きく「固定費」と「変動費」に分けられます。

- 固定費: 生徒数に関わらず毎月発生する費用です。家賃、塾管理システムの利用料、借入金の返済などが該当します。特に家賃は経費の中でも大きな割合を占めるため、物件選びは慎重に行う必要があります。

- 変動費: 生徒数に応じて変動する費用です。教材費、水道光熱費、アルバイト講師の人件費、広告宣伝費などがこれにあたります。

年収シミュレーション(一例)

| 項目 | ケースA:小規模・自宅開業 | ケースB:中規模・テナント開業 |

|---|---|---|

| 生徒数 | 15人 | 40人 |

| 月謝 | 25,000円 | 30,000円 |

| 年間売上 | 450万円 | 1,440万円 |

| 年間経費 | ||

| ┣ 家賃 | 0円(自宅のため) | 240万円(月20万円) |

| ┣ 人件費 | 0円(一人で運営) | 360万円(講師2名) |

| ┣ 教材・広告費など | 50万円 | 200万円 |

| 経費合計 | 50万円 | 800万円 |

| 年間所得(年収) | 400万円 | 640万円 |

このシミュレーションはあくまで一例ですが、経営形態によって収支構造が大きく異なることがわかります。ケースAのように自宅で一人で運営すれば、少ない生徒数でも経費を抑えることで着実に利益を確保できます。一方、ケースBのように講師を雇用して規模を拡大すれば、経費は増大しますが、それを上回る売上を達成することで高収入を目指せます。

儲かる塾と儲からない塾の分かれ道

では、成功している個人塾にはどのような特徴があるのでしょうか。

- 明確な差別化: 「〇〇専門」「〇〇式指導法」など、他の塾にはない強みが明確であり、それが地域のニーズと合致している。

- 高い指導力と実績: 生徒の成績を上げる、志望校に合格させるという結果を出すことで、口コミや紹介に繋がり、安定した集客を実現している。

- 効果的な集客戦略: ターゲット層に響く広告宣伝(Webサイト、SNS、チラシなど)を展開し、体験授業などから着実に入塾に繋げている。

- 良好な保護者対応: 定期的な面談や報告を通じて保護者との信頼関係を構築し、退塾率を低く抑えている。

- 徹底したコスト管理: 無駄な経費を削減し、ITツールなどを活用して業務を効率化することで、利益率を高めている。

結論として、「個人塾は儲かるか?」という問いへの答えは、「やり方次第で十分に儲かるが、安易な考えでは失敗する可能性も高い」となります。教育への情熱はもちろんのこと、自身の塾を一つの事業として捉え、戦略的に収益を上げていく経営者としての視点を持つことが、成功への絶対条件と言えるでしょう。

個人塾を開業する2つの形態

個人塾を開業しようと決意したとき、最初に選択を迫られるのが「どのような形態で開業するか」です。大きく分けて、完全に独立した形で始める「個人での開業」と、既存の塾ブランドの看板を借りて始める「フランチャイズへの加盟」の2つの道があります。

この2つの形態は、開業の自由度、必要な資金、受けられるサポートなどが大きく異なり、どちらが優れているということではありません。自身の経験、スキル、資金力、そして何より「どんな塾を作りたいか」というビジョンによって、最適な選択は変わってきます。

ここでは、それぞれの形態のメリット・デメリットを詳しく解説し、どちらが自分に合っているかを判断するための材料を提供します。

| 項目 | 個人で開業する | フランチャイズに加盟する |

|---|---|---|

| 自由度 | 非常に高い。指導方針、教材、授業料、運営方法など、すべてを自分で決定できる。 | 低い。本部が定めたマニュアルやルールに従う必要があり、独自の運営は制限される。 |

| ブランド力・知名度 | ゼロから構築する必要がある。地域での信頼獲得に時間がかかる場合がある。 | 既存のブランド力を活用できる。開業当初から一定の信頼と知名度がある。 |

| 開業・経営ノウハウ | 自力で習得する必要がある。指導以外の集客、経理、労務などもすべて自己責任。 | 本部から提供される。研修制度や運営マニュアルが整備されており、未経験でも始めやすい。 |

| 初期費用 | 比較的抑えやすい。加盟金や保証金が不要なため、物件取得や設備投資に集中できる。 | 高くなる傾向がある。加盟金、研修費、保証金などが初期費用に上乗せされる。 |

| ロイヤリティ | 発生しない。売上はすべて自分の収入になるため、利益率が高い。 | 毎月発生する。売上の一部を本部に支払う必要があり、利益率が圧迫される。 |

| 集客 | すべて自力で行う。Webサイト制作、広告、チラシ作成などを自分で行うか外注する。 | 本部のサポートを受けられる場合が多い。統一された広告宣伝や集客ノウハウが提供される。 |

| 教材・システム | 自分で選定・開発する。理想の教材を探したり、独自教材を作成したりできる。 | 本部指定のものを使用する。質の高い教材や塾管理システムが提供されることが多い。 |

個人で開業する

個人での開業は、自分の教育理念や指導スタイルを100%反映させた、世界に一つだけのオリジナルの塾を創り上げたいと考える人にとって最適な選択肢です。

メリット

最大のメリットは、その圧倒的な自由度の高さです。指導方針やカリキュラム、使用する教材、授業料の設定、教室の内装に至るまで、すべてを自分の裁量で決定できます。例えば、「プログラミングと英語を融合させた新しい教育」や「地域の歴史に特化した社会科専門塾」など、ニッチな需要に応えるユニークな塾を作ることも可能です。

また、フランチャイズと異なり、加盟金やロイヤリティの支払いがないため、利益率が高くなる点も大きな魅力です。売上が直接自分の収入に結びつくため、経営が軌道に乗れば、大きなリターンを期待できます。

デメリット

一方で、その自由さは「すべての責任を自分で負う」ことと表裏一体です。まず、ブランド力や知名度がない状態からのスタートとなるため、集客には相応の工夫と努力、そして時間が必要です。開校してもすぐには生徒が集まらない可能性を覚悟しなくてはなりません。

さらに、指導以外のあらゆる業務を自分で行う必要があります。生徒募集のためのマーケティング、売上や経費を管理する経理、法律に基づいた契約書の作成、保護者からのクレーム対応など、経営に関する幅広い知識とスキルが求められます。困ったときに相談できる本部のような存在はなく、基本的には孤独な戦いとなります。

こんな人におすすめ

- 長年の塾講師経験があり、指導力に絶対の自信がある人

- 「こんな塾を作りたい」という明確で強い教育理念を持っている人

- 指導だけでなく、マーケティングや資金管理などの経営業務にも意欲的に取り組める人

- 初期費用をできるだけ抑えたい人

フランチャイズに加盟する

フランチャイズ(FC)への加盟は、実績のある塾の看板とシステムを利用して、失敗のリスクを抑えながら安定したスタートを切りたいと考える人に向いています。

メリット

最大のメリットは、確立されたブランド力と経営ノウハウを活用できる点です。有名な塾の看板を掲げることで、開業当初から地域住民や保護者に安心感を与えられ、集客がしやすくなります。

また、多くの場合、本部が提供する充実した研修制度によって、指導経験や経営経験が浅い人でも、塾運営の基礎から学ぶことができます。成功実績に基づいた運営マニュアルや、効果実証済みの教材、効率的な塾管理システムなどが提供されるため、手探りで進める必要がありません。集客に関しても、全国規模でのテレビCMやWeb広告の恩恵を受けられたり、チラシ作成のサポートを受けられたりする場合があります。経営に行き詰まった際には、スーパーバイザーと呼ばれる担当者に相談できるのも心強い点です。

デメリット

フランチャイズのデメリットは、個人開業のメリットの裏返しです。まず、本部の定めたマニュアルやルールに従う必要があるため、経営の自由度は低くなります。独自の指導法を試したり、授業料を柔軟に変更したりすることは基本的にできません。

そして、金銭的な負担も大きくなります。開業時には数百万円にのぼる加盟金や保証金が必要になるほか、開業後も毎月、売上の数%〜数十%をロイヤリティとして本部に支払い続けなければなりません。このロイヤリティの存在により、個人開業に比べて利益率は低くなります。また、本部の経営方針の変更やブランドイメージの低下といった、自分ではコントロールできない外部要因に経営が左右されるリスクもあります。

こんな人におすすめ

- 教育への情熱はあるが、経営の知識や経験に不安がある人

- 開業当初から安定した集客を目指し、早期に事業を軌道に乗せたい人

- 指導以外の事務作業や集客活動は、できるだけプロのサポートを受けたい人

- 自己資金に加えて、加盟金などを支払う資金的な余裕がある人

最終的にどちらの形態を選ぶかは、あなたのキャリア、スキル、そして未来のビジョンにかかっています。自分自身の強みと弱み、そして何を最も大切にしたいのかを深く見つめ直すことが、後悔のない選択をするための第一歩となるでしょう。

個人塾の開業に資格は必要?

「塾を開くには、教員免許のような特別な資格が必要なのでは?」と考える方は少なくありません。しかし、結論から言うと、個人塾を開業・経営するために法律上必須とされる資格や免許は一切ありません。

この事実は、学歴や職歴に関わらず、情熱と意欲さえあれば誰でも教育事業に参入できるという門戸の広さを示しています。しかし、その手軽さの裏には、大きな責任が伴うことを忘れてはなりません。資格が不要だからこそ、生徒や保護者からの信頼を勝ち取るためには、資格以上に価値のある「実践的なスキル」が求められるのです。

必須の資格や免許はない

日本の法律では、学習塾は「教育機関」ではなく「サービス業」に分類されます。そのため、学校の教員に義務付けられている「教員免許状」はもちろんのこと、塾の開業にあたって取得が義務付けられている国家資格や公的資格は存在しません。

したがって、極端な話をすれば、昨日まで全く違う業界で働いていた人でも、今日から「塾長」を名乗り、生徒を募集して塾を始めることが法的には可能です。

しかし、これはあくまで「法律上の話」です。現実の塾経営においては、資格の有無が全く無関係というわけではありません。例えば、保護者の立場になって考えてみてください。何の肩書きもない塾長と、「教員免許保持」「英検1級取得」といった資格を掲げている塾長とでは、どちらに大切な子どもを預けたいと思うでしょうか。

資格は、必須ではないものの、自身の専門性や信頼性を客観的に証明するための有効なツールとなり得ます。特に開業当初、実績が何もない状態では、資格が保護者への強力なアピールポイントになるのです。

具体的には、以下のような資格や経歴が信頼性の向上に繋がります。

- 教員免許状: 元教師という経歴は、教育のプロとしての絶大な信頼感を与えます。

- 各種検定資格: 英検、漢検、数検などの上位級は、その教科における高い専門知識の証明になります。

- 難関大学の卒業経歴: 高い学力の証明となり、特に大学受験指導において強みを発揮します。

- 民間資格: 「教育コーチング」や「チャイルドカウンセラー」など、教育や心理学関連の民間資格も、指導の専門性をアピールする上で役立ちます。

これらの資格は、あくまでプラスアルファの要素です。最も重要なのは、資格の有無ではなく、これから述べる「実務に直結するスキル」をどれだけ身につけているかという点です。

開業前に身につけておきたいスキル

資格以上に個人塾の成功を左右するのが、実践的なスキルの数々です。教育者としての能力と、経営者としての能力の両方が求められます。

1. 指導力・教科知識

これは塾の存在意義そのものであり、最も核となるスキルです。担当する教科に対する深い知識はもちろんのこと、それを生徒一人ひとりの学力や性格に合わせて、分かりやすく噛み砕いて教える技術(指導力)が不可欠です。生徒の「わからない」に寄り添い、「わかった!」という成功体験を積み重ねさせることで、学習意欲を引き出す力が求められます。最新の入試傾向や学習指導要領の変更にも常にアンテナを張り、知識をアップデートし続ける姿勢も重要です。

2. コミュニケーション能力

塾経営は、人と人との関係性の上に成り立っています。

- 対生徒: 生徒との信頼関係を築き、やる気を引き出すための声かけや、時には厳しく指導するバランス感覚が必要です。学習面だけでなく、学校生活や将来の夢など、様々な相談に乗れるような関係性が理想です。

- 対保護者: 塾の運営方針や子どもの学習状況を丁寧に説明し、理解と協力を得る能力が求められます。定期的な面談や報告、日々の細やかな連絡を通じて、「この先生になら安心して任せられる」という信頼を勝ち取ることが、生徒の継続利用や口コミに繋がる最大の鍵です。クレーム対応など、難しいコミュニケーションが求められる場面もあります。

3. 経営スキル

個人塾の経営者は、一人の教育者であると同時に、一国一城の主です。

- マーケティング・集客スキル: 自分の塾の強みを分析し、それをターゲットとなる生徒や保護者に効果的に伝える能力です。WebサイトやSNSでの情報発信、魅力的なチラシの作成、効果的な広告の打ち方など、生徒を集めるための戦略的な思考が求められます。

- 財務・会計スキル: 授業料の設定、資金繰りの管理、経費の計算、確定申告など、お金に関する知識は事業を継続させるために必須です。どんぶり勘定では、いつの間にか経営が立ち行かなくなるリスクがあります。

- 法務知識: 生徒や保護者との入塾契約、個人情報の取り扱い、講師を雇用する場合の労働契約など、最低限の法律知識も必要です。

4. ITスキル

現代の塾経営において、ITスキルは業務効率化とサービス向上の両面で不可欠です。

- 基本的なPCスキル: WordやExcelでの書類作成、PowerPointでの授業資料作成などは最低限必要です。

- オンラインツール活用スキル: Zoomなどを使ったオンライン授業の実施、SlackやLINEなどでの連絡、SNSでの情報発信など、様々なツールを使いこなす能力が求められます。

- 塾管理システムの活用: 後述する塾管理システムを導入し、生徒管理、請求管理、保護者連絡などを効率化することで、本来注力すべき指導業務に時間を割けるようになります。

これらのスキルは、一朝一夕で身につくものではありません。塾講師としての勤務経験を積む、経営に関するセミナーに参加する、関連書籍を読むなど、開業前から意識的に学び、準備を進めておくことが、成功への道を切り拓くことに繋がります。資格はなくても、これらのスキルが高ければ、必ず生徒と保護者からの信頼を得ることができるでしょう。

個人塾の開業に必要な資金

個人塾の開業には、一体どれくらいの資金が必要なのでしょうか。開業資金は、塾の規模や立地、コンセプトによって大きく変動しますが、一般的には数百万円から1,000万円以上が一つの目安とされています。

資金計画は事業計画の根幹をなすものであり、ここでの見通しの甘さが、開業後の経営難に直結するケースも少なくありません。開業に必要な資金は、大きく「初期費用」と「運転資金」の2つに分けられます。それぞれの内訳を詳しく見ていき、具体的なイメージを掴んでいきましょう。

開業時にかかる初期費用

初期費用とは、塾を開業するまでにかかる、一度きりの費用のことです。主な項目は以下の通りです。

物件取得費

テナントを借りて塾を開業する場合、初期費用の中で最も大きなウェイトを占めるのが物件取得費です。

- 保証金(または敷金): 家賃の6ヶ月〜10ヶ月分が相場です。退去時に原状回復費用などを差し引いて返還されるお金ですが、開業時にはまとまった額が必要になります。

- 礼金: 大家さんへのお礼として支払うお金で、家賃の1〜2ヶ月分が相場です。返還はされません。

- 仲介手数料: 不動産会社に支払う手数料で、家賃の1ヶ月分+消費税が一般的です。

- 前家賃: 入居する月の家賃を前払いします。

例えば、家賃20万円の物件を契約する場合、保証金(6ヶ月分):120万円、礼金(1ヶ月分):20万円、仲介手数料:22万円、前家賃:20万円で、合計182万円が物件を契約するだけで必要になります。立地や広さによって家賃は大きく変動するため、物件取得費も数十万円から数百万円と幅があります。

内装・外装工事費

借りた物件を、生徒が安全で快適に学習できる空間へと変えるための費用です。

- 内装工事: 教室のレイアウト変更、間仕切り(パーテーション)の設置、壁紙や床の張り替え、照明器具の設置・交換、空調設備の設置など。生徒が集中できる環境づくりと、安全性の確保が重要です。

- 外装工事: 塾の顔となる看板の設置、窓ガラスのシート貼り、外壁の塗装など。外からの視認性を高め、入りやすい雰囲気を演出することが集客に繋がります。

これも、物件の状態によって費用は大きく変わります。ほぼそのまま使える「居抜き物件」であれば費用を抑えられますが、スケルトン状態(内装が何もない状態)からの工事となると、100万円〜500万円以上かかることも珍しくありません。

備品・什器購入費

授業や事務作業に必要な物品を揃えるための費用です。

- 学習用備品: 生徒用の机・椅子、講師用の机・椅子、ホワイトボード、本棚、自習スペースのデスクなど。

- 事務用備品: パソコン、プリンター(複合機)、電話機、シュレッダー、金庫、事務用品など。

- その他: 防犯カメラ、空気清浄機、掃除用具、スリッパなど。

すべて新品で揃えるか、中古品をうまく活用するかで費用は大きく変わりますが、一通り揃えるとなると50万円〜150万円程度を見ておくと良いでしょう。

教材費

指導に使用する教材を準備するための費用です。

- 市販教材の購入: 生徒のレベルや目標に合わせて、複数の出版社から教材を選定して購入します。

- オリジナル教材の作成: 独自の教材を作成する場合、印刷費や製本費がかかります。

- デジタル教材の導入: オンラインの学習システムや映像授業などを導入する場合、初期導入費用や年間のライセンス料が必要になることがあります。

開業当初の生徒数にもよりますが、10万円〜50万円程度が目安です。

広告宣伝費

開校を地域に知らせ、最初の生徒を集めるための非常に重要な費用です。

- Webサイト制作費: 塾の情報を発信するための公式サイト。制作会社に依頼すると20万円〜、自分で作れば数万円に抑えることも可能です。

- チラシ・パンフレット制作費: デザイン料と印刷代、新聞折込やポスティングを依頼する場合はその費用もかかります。

- Web広告費: Google広告やSNS広告など、ターゲットを絞ってアプローチするための費用。

開業前後の数ヶ月間は特に力を入れる必要があり、10万円〜50万円程度は確保しておきたい費用です。

経営にかかる運転資金

運転資金とは、塾の経営を継続していくために毎月必要となる費用のことです。開業当初は、授業料収入が安定しないため、最低でも3ヶ月分、できれば6ヶ月分の運転資金を初期費用とは別に用意しておくことが、事業の成否を分けます。

人件費

自分以外の講師や事務スタッフを雇用する場合に発生します。経費の中で家賃と並んで大きな割合を占めます。アルバイト講師であれば時給、正社員であれば月給で支払います。社会保険料の負担も考慮に入れる必要があります。自分一人の場合は、自身の生活費をここから捻出することになります。

家賃

毎月、固定で発生する最大の経費です。売上がゼロでも支払わなければならないため、事業計画を立てる際には、無理のない家賃の物件を選ぶことが極めて重要です。

水道光熱費・通信費

電気代、水道代、ガス代、インターネット回線利用料、電話代などです。生徒数や季節(特に夏・冬の冷暖房費)によって変動します。月々数万円〜10万円程度が目安となります。

これらの他に、消耗品費、教材の追加購入費、継続的な広告宣伝費、塾管理システムの月額利用料、税理士などへの顧問料、借入金の返済なども運転資金に含まれます。

開業資金の全体像を把握し、余裕を持った計画を立てること。これが、個人塾開業の第一歩であり、最も重要な基礎工事と言えるでしょう。

開業資金を抑える方法と調達方法

個人塾の開業には多額の資金が必要となることが分かりましたが、工夫次第でその負担を軽減することは可能です。また、自己資金だけでは不足する場合でも、様々な資金調達の方法があります。ここでは、賢くコストを削減する工夫と、夢を実現するための資金調達の選択肢について具体的に解説します。

開業資金を抑える3つの工夫

初期費用は、アイデアと行動力で大幅に圧縮できます。特に大きな効果が期待できる3つの方法を紹介します。

① 自宅やオンラインで開業する

開業資金の中で最も大きな割合を占める「物件取得費」と、毎月の運転資金で重くのしかかる「家賃」。これらをゼロにできるのが、自宅開業やオンライン塾という選択肢です。

- 自宅開業: 自宅の一室を教室として活用する方法です。初期費用を劇的に抑えられ、通勤時間もかからないため、非常に効率的です。ただし、生活空間との区別をどうつけるか、生徒が出入りすることによるプライバシーや騒音の問題、看板の設置可否(マンションの規約など)といった点をクリアにする必要があります。防音対策や、生徒専用の玄関を設けるなどの配慮が求められる場合もあります。

- オンライン塾: パソコンとインターネット環境さえあれば、場所を選ばずに開業できる形態です。物理的な教室が不要なため、物件関連の費用が一切かかりません。全国の生徒を対象にできるため、商圏が広がるという大きなメリットもあります。一方で、対面授業に比べて生徒の集中力を維持する工夫や、効果的なコミュニケーション方法、そしてWebマーケティングによる集客力が不可欠となります。

② 居抜き物件を活用する

テナントを借りる場合でも、コストを抑える方法はあります。それが「居抜き物件」の活用です。

居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備(机、椅子、空調、パーテーションなど)がそのまま残された状態で借りられる物件のことです。もし前のテナントが学習塾であれば、内装工事費や備品購入費を大幅に節約でき、数百万円単位でのコスト削減も夢ではありません。

不動産情報サイトで探したり、地域の不動産会社に「塾の居抜き物件を探している」と具体的に相談したりすることで、良い物件に出会える可能性があります。ただし、設備が古かったり、自分の方針に合わないレイアウトだったりする場合もあるため、内見時には細部までしっかりと確認することが重要です。

③ 中古の備品を利用する

机や椅子、本棚、ホワイトボード、事務機器といった備品は、必ずしも全て新品で揃える必要はありません。

- リサイクルショップや中古オフィス家具店: 状態の良い備品を格安で手に入れることができます。

- インターネットオークションやフリマアプリ: 個人間で取引するため、さらに安価に購入できる可能性があります。

- 廃校や閉鎖する塾からの譲渡: タイミングが合えば、自治体や知人経由で備品を安く、あるいは無料で譲ってもらえることもあります。

生徒が直接触れる机や椅子は、安全性や清潔感を重視する必要がありますが、それ以外の備品は中古品をうまく活用することで、数十万円単位の費用を削減できます。

主な資金調達方法

自己資金で全てをまかなうのが理想ですが、不足分を補うための方法は複数あります。特に、個人事業主の創業を支援する公的な制度は積極的に活用したいところです。

日本政策金融公庫からの融資

政府が100%出資する金融機関である日本政策金融公庫は、個人事業主や中小企業の支援を目的としており、民間の銀行に比べて融資を受けやすいのが特徴です。

特に「新創業融資制度」は、新たに事業を始める人や事業開始後税務申告を2期終えていない人を対象とした制度で、無担保・無保証人で融資を受けられる可能性があります。金利も比較的低く設定されており、多くの創業者に利用されています。

融資を受けるためには、説得力のある事業計画書の提出が不可欠です。なぜ塾を始めるのか、どのような強みがあるのか、そしてどのようにして収益を上げ、返済していくのかを具体的かつ客観的なデータに基づいて示す必要があります。

地方自治体の制度融資

都道府県や市区町村といった地方自治体が、地域の金融機関や信用保証協会と連携して提供している融資制度です。

自治体が利子の一部を負担してくれる「利子補給」や、信用保証協会に支払う保証料を補助してくれる制度などがあり、日本政策金融公庫よりもさらに有利な条件で借入ができる場合があります。

内容は自治体によって異なるため、まずは開業を予定している地域の役所の担当窓口や、商工会議所・商工会に相談してみましょう。地域に根差した事業である塾経営は、こうした地域密着型の制度と相性が良いと言えます。

補助金・助成金の活用

補助金や助成金は、国や地方自治体が政策目標の実現のために提供する資金であり、最大のメリットは原則として返済が不要な点です。

創業関連で代表的なものに「小規模事業者持続化補助金」があります。これは、小規模事業者が販路開拓などに取り組む経費の一部(Webサイト制作費、チラシ作成費、広告費など)を補助するものです。

また、自治体によっては独自の「創業助成金」などを設けている場合もあります。

ただし、補助金や助成金は、公募期間が定められており、申請すれば必ず採択されるわけではありません。また、原則として後払い(事業実施後に経費を支払った実績を報告してから支給される)であるため、開業時の初期費用そのものに充てるのは難しい点には注意が必要です。

これらの資金調達方法を検討する上でも、やはり事業計画書のクオリティが成功の鍵を握ります。「開業資金を抑える工夫」を計画書に盛り込むことで、堅実な経営姿勢を示し、融資審査などでも有利に働く可能性があります。

個人塾を開業するまでの8つのステップ

個人塾の開業は、情熱や思いつきだけで成功するものではありません。夢を現実のビジネスとして軌道に乗せるためには、計画的かつ着実な準備が不可欠です。ここでは、アイデアの段階から実際に生徒を迎え入れるまでの一連の流れを、8つの具体的なステップに分けて解説します。

① コンセプトと指導方針を決める

すべての始まりは、「誰に、何を、どのように提供する塾なのか」というコンセプトを明確にすることです。これが塾の根幹となり、今後のあらゆる意思決定の基盤となります。

- ターゲット(誰に): 小学生、中学生、高校生? 学校の補習が目的の生徒、難関校受験を目指す生徒?

- 提供価値(何を): どの教科を教えるのか? 5教科対応か、単科集中か? 成績アップ、受験合格、学習習慣の定着?

- 指導方法(どのように): 講師1人に生徒1〜3人の個別指導か、10人程度の少人数集団指導か? 対面授業か、オンライン授業か?

競合となる近隣の塾を調査し、「あの塾にはない、自分の塾だけの強みは何か」を徹底的に考え抜くことが、差別化の第一歩です。このコンセプトが、後の事業計画書作成や集客活動の核となります。

② 事業計画書を作成する

コンセプトが固まったら、それを具体的な「事業計画書」に落とし込みます。これは、塾経営という航海の海図であり、資金調達の際には金融機関などに見せる最も重要な書類です。

- 事業概要: 塾のコンセプト、指導方針、ターゲット層、差別化ポイントなど。

- 市場調査・競合分析: 商圏の人口、生徒数の推移、近隣の競合塾の料金や特徴など。

- サービス内容: 指導形態、コース設定、料金体系など。

- 集客計画: どのようにして生徒を集めるか(Web、チラシ、口コミなど)。

- 資金計画: 必要な初期費用と運転資金の詳細な見積もり、自己資金と借入金の割合。

- 収支計画: 開業後の売上、経費、利益の予測を立てる。最低でも1〜3年分は作成し、楽観的なケース、悲観的なケースなど複数のシナリオを想定しておくと良いでしょう。

③ 資金を調達する

事業計画書に基づいて、必要な資金を確保します。自己資金ですべてをまかなえるのが理想ですが、不足する場合は前述の資金調達方法を検討します。

日本政策金融公庫や地方自治体の制度融資を利用する場合は、作成した事業計画書を持って相談に行きます。審査には数週間から数ヶ月かかることもあるため、早めに動き出すことが肝心です。融資の申し込みと並行して、物件探しなどを進めていくと効率的です。

④ 物件を探して契約する

コンセプトと資金計画に合った物件を探します。立地は塾の成功を左右する極めて重要な要素です。

- 立地のポイント: 学校からの帰り道にあるか、駅からのアクセスは良いか、人通りは多いか、周辺の治安は良いか、駐輪スペースは確保できるか。

- 物件のポイント: 必要な教室数と広さが確保できるか、防音性は十分か、トイレは清潔か、安全な避難経路はあるか。

良い物件はすぐに埋まってしまうため、複数の不動産会社に相談し、常に情報を集められるようにしておきましょう。契約前には、必ず内見を行い、周辺環境を昼と夜の両方で確認することをおすすめします。

⑤ 内装・外装の工事を行う

契約した物件を、学習塾として機能する空間に作り変えます。

- 内装: 生徒が集中して学習できる、明るく清潔感のある空間を目指します。安全性を最優先に考え、机の配置や通路の幅にも配慮が必要です。

- 外装: 塾の顔となる看板は、遠くからでも視認性が高く、塾のコンセプトが伝わるデザインにしましょう。

信頼できる工事業者を選び、こちらの要望を正確に伝え、工事の進捗をこまめに確認することが重要です。

⑥ 備品や教材を準備する

授業や運営に必要なものを揃えます。

- 備品: 机、椅子、ホワイトボード、本棚、パソコン、複合機、電話など。コストを抑えたい場合は、中古品やリースも検討しましょう。

- 教材: 指導方針に合った市販教材を選定・購入します。オリジナル教材を作成する場合は、この段階で印刷・製本を完了させます。

生徒が使うものは、安全性と使いやすさを第一に選びましょう。

⑦ 開業に必要な届出を提出する

事業を開始するために、法的な手続きを行います。

- 開業届: 事業を開始した日から1ヶ月以内に、管轄の税務署へ「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。これにより、青色申告が可能になるなどのメリットがあります。

- 都道府県への届出: 自治体によっては、学習塾の設置に関する届出が必要な場合があります。事前に都道府県の担当部署に確認しましょう。

- 労働保険関係の届出: 従業員(アルバイト講師含む)を一人でも雇用する場合は、労働基準監督署やハローワークで労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きが必要です。

これらの手続きは、忘れると罰則の対象となる場合もあるため、確実に行いましょう。

⑧ 集客活動を始める

いよいよ生徒募集の開始です。集客活動は、開校の2〜3ヶ月前から始めるのが理想です。

- オンライン: 公式Webサイトやブログ、SNS(X, Instagramなど)で情報を発信します。地域の保護者が検索しそうなキーワード(例:「〇〇市 中学生 塾」)を意識したコンテンツを作成します。

- オフライン: チラシを作成し、新聞折込やポスティングを行います。近隣の学校の校門前で配布するのも効果的です。地域の店舗にチラシを置かせてもらうなど、地道な活動も重要です。

- イベント: 無料体験授業や開校説明会を開催し、塾の雰囲気や指導の質を直接体感してもらう機会を設けます。これが最も強力な入塾への後押しとなります。

これら8つのステップを一つひとつ着実にクリアしていくことが、個人塾の成功への確かな道筋となるのです。

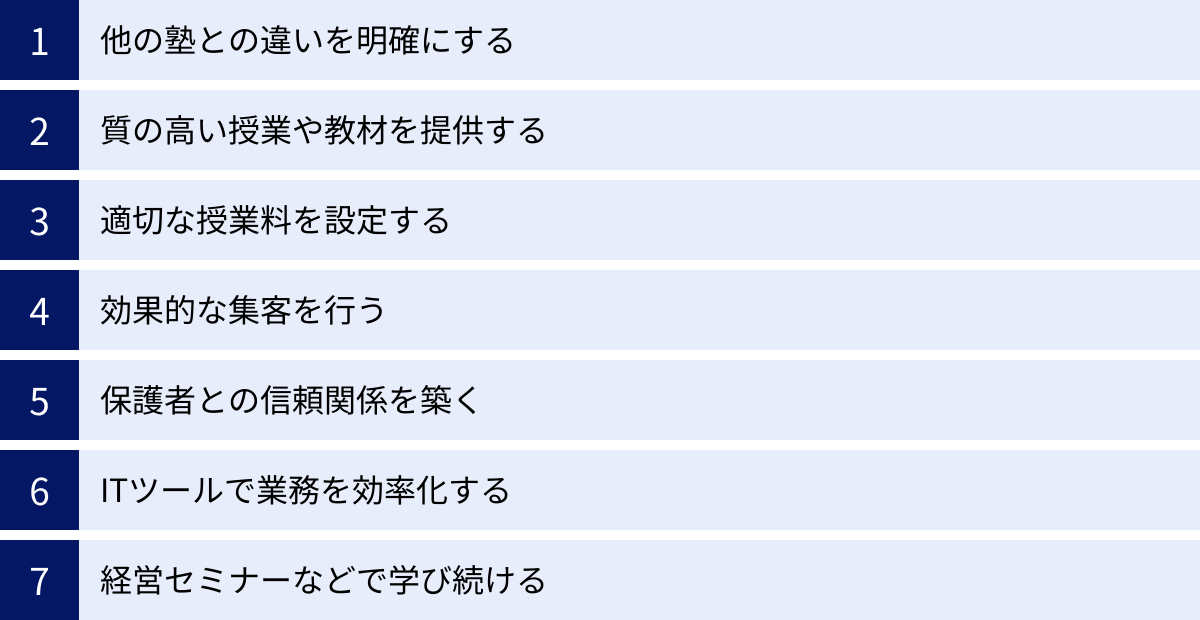

個人塾の経営で失敗しないための7つの秘訣

開業準備を滞りなく終え、無事に開校の日を迎えることができても、それはゴールではなくスタートラインに立ったに過ぎません。多くの塾がひしめく競争の激しい市場で生き残り、成長し続けるためには、教育者としての情熱に加え、戦略的な経営視点が不可欠です。ここでは、個人塾の経営で失敗しないために、常に心に留めておくべき7つの秘訣を解説します。

① 他の塾との違いを明確にする

個人塾が大手塾と同じ土俵で戦っても、資本力やブランド力で劣るため勝ち目はありません。成功の鍵は「差別化」です。あなたの塾にしかない独自の強み(Unique Selling Proposition)を明確にし、それを効果的にアピールする必要があります。

- 指導内容の専門特化: 「英語の4技能専門塾」「理数専門塾」「プログラミング教室併設」など、特定の分野に特化する。

- ターゲットの限定: 「中高一貫校の生徒専門」「〇〇中学校の生徒限定」など、ターゲットを絞り込むことで、その層に深く刺さるサービスを提供する。

- 独自の指導メソッド: 「対話型授業」「反転学習」「コーチングを取り入れた学習管理」など、指導法そのもので差別化を図る。

- 付加価値の提供: 長時間利用できる自習室の完備、オンラインでの質問対応、手厚い進路相談など、授業以外のサービスを充実させる。

「うちの塾は、他のどの塾と何が違うのか?」この問いに即答できなければ、生徒や保護者に選ばれる理由を示すことはできません。

② 質の高い授業や教材を提供する

差別化がいかに優れていても、塾の根幹である授業の質が低ければ、生徒は定着しません。生徒の成績を上げる、志望校に合格させるという「結果」を出すことが、最高の信頼となり、最高の宣伝となります。

- 自己研鑽の継続: 担当教科の知識を深めることはもちろん、最新の入試情報や教育トレンドを常に収集し、指導法をアップデートし続ける。

- 教材研究: 市販の教材をただ使うだけでなく、その教材の長所・短所を理解し、生徒に合わせて使い方を工夫する。必要であれば、弱点を補うためのオリジナルプリントなどを作成する。

- 生徒一人ひとりへの最適化: 生徒の学力、性格、目標を正確に把握し、一人ひとりに合ったカリキュラムや声かけを行う。

「あの先生の授業はわかりやすい」「塾に通い始めてから勉強が楽しくなった」という生徒の声こそが、塾の最大の資産です。

③ 適切な授業料を設定する

授業料の設定は、経営の安定性を左右する非常にデリケートな問題です。

- 安すぎる場合: 生徒は集まりやすいかもしれませんが、利益が出ずに経営が立ち行かなくなります。「安かろう悪かろう」というイメージを持たれ、サービスの質を疑われる可能性もあります。

- 高すぎる場合: 授業の質に絶対の自信があったとしても、価格がネックとなり、入塾のハードルが上がってしまいます。

適切な授業料は、①近隣の競合塾の料金相場、②自塾が提供するサービスの価値(差別化要素)、③ターゲットとする家庭の所得水準、の3つのバランスを考慮して決定します。料金体系(月謝、コマ数、諸経費など)も、保護者にとって分かりやすく、透明性の高いものにすることが重要です。

④ 効果的な集客を行う

どんなに質の高い授業を提供していても、その存在が知られなければ生徒は集まりません。継続的かつ効果的な集客活動が不可欠です。

- オンラインとオフラインの連携: WebサイトやSNSでの情報発信と、チラシのポスティングや地域イベントへの参加などを組み合わせ、多角的にアプローチする。

- 口コミ・紹介の促進: 最も強力な集客チャネルは、在籍している生徒や保護者からの口コミです。紹介者と新規入塾者の両方に特典を用意する「紹介キャンペーン」などを実施し、口コミを意図的に発生させる仕組みを作りましょう。

- 体験授業の質の向上: 体験授業は、入塾を判断する最終関門です。短い時間で塾の魅力や指導の質を最大限に伝えられるよう、プログラムを練り上げることが重要です。

⑤ 保護者との信頼関係を築く

授業料を支払うのは保護者です。保護者との良好な関係なくして、塾の安定経営はありえません。

- 定期的な報告と面談: 毎月の学習報告書の送付や、学期ごとの三者面談などを通じて、塾での子どもの様子や学習の進捗をこまめに共有する。

- 相談しやすい雰囲気づくり: 電話やメール、連絡アプリなどで気軽に相談できる体制を整え、保護者の不安や悩みに寄り添う姿勢を示す。

- 迅速で誠実な対応: 些細なことであっても、問い合わせや相談には迅速かつ誠実に対応する。この積み重ねが信頼を育みます。

保護者を「教育のパートナー」として巻き込み、一体となって子どもの成長をサポートしていく姿勢が求められます。

⑥ ITツールで業務を効率化する

個人塾の経営者は、授業以外にも請求書作成、入金管理、スケジュール調整、保護者への連絡など、膨大な事務作業に追われます。これらのノンコア業務に時間を取られ、本来注力すべき授業の準備や生徒対応がおろそかになるのは本末転倒です。

塾管理システムなどのITツールを導入することで、これらの事務作業を自動化・効率化できます。これにより生まれた時間を、授業の質向上や生徒・保護者とのコミュニケーションに充てることが、塾の競争力を高めることに直結します。

⑦ 経営セミナーなどで学び続ける

教育業界も経営の世界も、常に変化しています。大学入試改革、新しい学習ツールの登場、効果的なWebマーケティング手法など、昨日までの常識が今日には通用しなくなることも珍しくありません。

「自分は教育のプロだが、経営のプロではない」という謙虚な姿勢を持ち、塾経営者向けのセミナーに参加したり、経営に関する書籍を読んだり、同業の経営者と情報交換したりするなど、常に学び続ける意識が重要です。教育者としてだけでなく、経営者としても成長し続けることが、塾を長く継続させるための秘訣です。

個人塾の経営に役立つおすすめ塾管理システム3選

個人塾の経営者が抱える大きな課題の一つが、授業以外の多岐にわたる事務作業です。生徒管理、請求管理、保護者連絡、スケジュール調整…これらを一人、あるいは少人数でこなすのは大変な労力を要します。そこで大きな助けとなるのが「塾管理システム」です。

塾管理システムを導入することで、これらの煩雑な業務を大幅に効率化し、経営者は最も重要な「教育」というコア業務に集中できるようになります。ここでは、多くの個人塾で導入実績があり、それぞれに特徴のあるおすすめの塾管理システムを3つ紹介します。

| システム名 | 特徴 | 主な機能 | 料金体系(例) |

|---|---|---|---|

| Comiru (コミル) | 保護者連絡と業務効率化に特化。スマホアプリで完結する手軽さが魅力。導入実績は業界トップクラス。 | 指導報告書、お知らせ一斉配信、チャット、入退室管理、請求書発行、オンライン決済 | 月額固定料金制(要問い合わせ) |

| anesta (アネスタ) | 個別指導塾の運営に最適化されたシステム。シンプルで直感的な操作性が特徴。 | 生徒管理、スケジュール管理(コマ組み)、成績管理、座席管理、請求管理 | 月額料金制(生徒数に応じたプラン) |

| SchoolTakt (スクールタクト) | 授業そのものを支援する機能が豊富。生徒の思考力や表現力を育む協働学習を促進。 | 課題の配布・回収、リアルタイムでのコメント・添削、共同編集ボード、意見共有 | 要問い合わせ(主に教育機関向け) |

① Comiru (コミル)

Comiru(コミル)は、株式会社POPERが提供する、塾の業務効率化と保護者とのコミュニケーション円滑化に特化したシステムです。「保護者との連絡を、もっとスムーズに、もっと確実に」をコンセプトに、多くの塾で支持されています。

最大の特長は、専用のスマートフォンアプリを通じて、保護者とのあらゆるやり取りが完結する点です。これまで電話や手紙、メールなどバラバラだった連絡手段を一つに集約できます。

- 指導報告書のデジタル化: 講師が書いた指導報告書をアプリで簡単に作成・送信できます。保護者はいつでもスマホで子どもの学習状況を確認でき、コメントや「いいね」で反応することも可能です。

- お知らせ一斉配信・チャット機能: 緊急連絡やイベント案内などを、既読・未読がわかる形で一斉に配信できます。また、保護者と個別にチャットでやり取りできるため、電話のすれ違いなどがなくなり、相談しやすい環境が生まれます。

- 請求・決済機能: 請求書の作成から発行、クレジットカードやコンビニでのオンライン決済まで対応。面倒な請求業務と未収金管理の手間を大幅に削減します。

指導報告や請求といったバックオフィス業務の負担を軽減し、保護者満足度を高めたいと考える塾に最適なシステムです。(参照:Comiru公式サイト)

② anesta (アネスタ)

anesta(アネスタ)は、株式会社アネスタが提供する、特に個別指導塾の運営に強みを持つ塾管理システムです。個別指導塾特有の複雑な業務を、シンプルで分かりやすいインターフェースでサポートします。

個別指導塾では、生徒一人ひとりの通塾曜日や時間、担当講師が異なるため、スケジュール管理(コマ組み)が非常に煩雑になりがちです。anestaは、この課題を解決する機能が充実しています。

- 直感的なスケジュール管理: ドラッグ&ドロップの簡単な操作で、生徒の授業スケジュールや講師のシフトを管理できます。振替授業の調整などもスムーズに行えます。

- 生徒・成績管理: 生徒の基本情報はもちろん、面談記録や成績の推移などを一元管理。生徒一人ひとりの状況を正確に把握し、的確な指導や進路相談に繋げられます。

- 座席管理機能: どの生徒がどの席で学習しているかを管理できる機能もあり、フリースペース型の自習室などを運営している塾にも便利です。

生徒一人ひとりに合わせた細やかな指導を行う個別指導塾で、講師のシフト管理や授業のコマ組みを効率化したい場合に、大きな力を発揮するシステムです。(参照:anesta公式サイト)

③ SchoolTakt (スクールタクト)

SchoolTakt(スクールタクト)は、株式会社コードタクトが提供する、これまでの2つとは少し毛色の違う「授業支援システム」です。業務効率化というよりは、授業そのものの質を高め、生徒の主体的な学びを促進することに主眼が置かれています。

タブレットやPCを活用し、インタラクティブ(双方向)な授業を実現します。

- 課題の配布・回収・添削: 課題をシステム上で一斉に配布し、生徒の回答をリアルタイムで確認、その場でコメントや添削を加えることができます。

- 共同編集・意見共有: 生徒同士が同じキャンバスで意見を書き込んだり、他の生徒の回答を閲覧・比較したりすることで、協働学習やディスカッションを活性化させます。

- 思考の可視化: 生徒の回答状況や考え方のプロセスが一覧で表示されるため、講師はクラス全体の理解度を瞬時に把握し、個別最適なフォローを行うことができます。

一方的な講義形式から脱却し、生徒の思考力・判断力・表現力を育むような、新しい形の授業を実践したいと考える、先進的な塾におすすめのシステムです。(参照:SchoolTakt公式サイト)

これらのシステムは、それぞれに強みがあります。自塾が抱える課題は何か、どのような塾を目指したいのかを明確にし、無料体験などを活用しながら、最適なパートナーとなるシステムを選ぶことが、経営の効率化とサービス向上の鍵となります。

個人塾の経営に関するよくある質問

個人塾の開業や経営を検討する際には、様々な疑問や不安が浮かんでくるものです。ここでは、特に多くの方が抱く質問に対して、具体的にお答えしていきます。

未経験からでも個人塾は開業できますか?

結論から申し上げると、未経験からでも個人塾を開業することは可能ですが、相応の準備と覚悟が必要です。ここで言う「未経験」には、大きく「指導経験がない」場合と「経営経験がない」場合の2つのパターンが考えられます。

指導経験が全くない場合

このケースが最もハードルが高いと言えます。塾の根幹は質の高い授業であり、指導経験なしにいきなり生徒や保護者の信頼を得るのは非常に困難です。可能であれば、まずは他の学習塾でアルバイトや社員として勤務し、数年間指導経験を積むことを強く推奨します。現場で生徒への教え方、教材の選び方、保護者対応のノウハウなどを学ぶことが、将来の独立に向けた最高の投資となります。

経営経験が全くない場合(指導経験はある場合)

このケースは非常に多く見られます。長年、塾講師として活躍してきた方が独立開業するパターンです。指導力には自信があっても、集客、資金繰り、経理、労務といった経営面の知識がないため、苦労することが少なくありません。

この場合の対策としては、

- フランチャイズへの加盟を検討する: 経営ノウハウや集客のサポートを受けられるため、失敗のリスクを低減できます。

- 経営セミナーなどに参加する: 地域の商工会議所などが主催する創業者向けのセミナーに参加し、経営の基礎を学ぶ。

- 専門家の力を借りる: 税理士や中小企業診断士といった専門家に相談し、事業計画の策定や資金繰りのアドバイスを受ける。

いずれのケースにおいても、自分の弱点が何であるかを客観的に認識し、それを補うための具体的な行動を起こすことが、未経験からの開業を成功させるための鍵となります。

個人塾とフランチャイズ塾のメリット・デメリットは何ですか?

この問いは、開業形態を選ぶ上での最も重要なポイントです。どちらの形態が自分に合っているかを判断するために、それぞれのメリット・デメリットを改めて整理してみましょう。

| 個人塾(独立開業) | フランチャイズ塾 | |

|---|---|---|

| メリット | ① 圧倒的な自由度 指導方針、教材、料金などを全て自分で決められ、理想の教育を追求できる。 ② 高い利益率 ③ 低い初期費用 |

① ブランド力と知名度 開業当初から認知度があり、集客で有利に働く。 ② 確立されたノウハウ ③ 本部からのサポート |

| デメリット | ① ブランド力ゼロからのスタート 信頼をゼロから築く必要があり、集客に時間と労力がかかる。 ② 全てが自己責任 ③ 相談相手がいない |

① 経営の自由度が低い 本部の方針に従う必要があり、独自の運営は基本的にできない。 ② 加盟金・ロイヤリティの負担 ③ 本部の影響を受ける |

どちらを選ぶべきか?

最終的な選択は、あなたが何を最も重視するかによって決まります。

- 「自由」と「オリジナリティ」を最優先するなら → 個人塾

- 自分だけの教育理念を形にしたい。

- 指導経験、経営知識の両方に自信がある。

- 試行錯誤を楽しみながら、自分の力で事業を育てたい。

- 「安定」と「安心」を最優先するなら → フランチャイズ塾

- 経営の経験に不安がある。

- 失敗のリスクをできるだけ抑え、早期に事業を軌道に乗せたい。

- 確立されたブランドやシステムのもとで、指導に集中したい。

どちらの道を選んだとしても、成功のためには情熱と努力が不可欠であることに変わりはありません。ご自身のスキル、資金、性格、そして描く未来の塾の姿を総合的に見つめ直し、後悔のない選択をしてください。