小学生にとって、夏休みは学校の授業がない自由な時間が増える一方で、学習習慣が途切れがちになる時期でもあります。そんな夏休みの過ごし方の一つとして「夏期講習」を検討するご家庭は多いのではないでしょうか。

「うちの子に夏期講習は本当に必要なの?」「周りが行くからと、なんとなく通わせるのは不安」「費用はどれくらいかかるんだろう?」といった疑問や悩みを抱えている保護者の方も少なくないでしょう。

この記事では、小学生の夏期講習の必要性から、参加するメリット・デメリット、学年や指導形態別の費用相場、そして後悔しないための選び方のポイントまで、網羅的に解説します。さらに、具体的な塾の特徴や、夏期講習に行かない場合の学習方法についても詳しくご紹介します。

この記事を読めば、ご家庭の方針とお子様の状況に最適な夏休みの過ごし方が見つかり、夏期講習に参加するにしても、しないにしても、納得のいく選択ができるようになります。有意義な夏休みを過ごすための、確かなヒントがここにあります。

目次

小学生の夏期講習とは

夏休みという長期休暇は、子どもたちにとって心身をリフレッシュさせ、普段できない体験をする貴重な機会です。その一方で、約40日間という長い期間、学校の授業から離れることで、学習習慣が乱れたり、1学期に習った内容を忘れてしまったりする懸念もあります。こうした学習面の不安を解消し、夏休みを有効活用するための一つの選択肢が「夏期講習」です。

夏期講習とは、主に学習塾が夏休み期間中に開講する短期集中型の講座のことを指します。その目的は多岐にわたり、1学期の学習内容の総復習、苦手分野の克服、2学期の先取り学習、さらには中学受験に向けた本格的な対策まで、子どもの学年や目標に応じて様々なコースが用意されています。普段は塾に通っていない子どもでも、夏期講習だけ参加できる場合がほとんどで、塾の雰囲気や指導方法を試す良い機会にもなります。

そもそも小学生の夏期講習は必要?

「小学生に夏期講習は本当に必要なのか?」という問いに対して、一概に「全員に必要だ」あるいは「全く必要ない」と断言することはできません。その必要性は、お子様の学習状況、性格、そしてご家庭の教育方針によって大きく異なるからです。

例えば、以下のようなケースでは、夏期講習の必要性が高いと考えられます。

- 学習習慣を確立・維持したい場合:

夏休みは生活リズムが不規則になりがちです。毎日決まった時間に塾に通うことで、学習のペースメーカーとなり、規則正しい生活と学習習慣を維持する助けになります。 - 1学期の学習内容に不安がある場合:

特定の科目でつまずいてしまったり、理解が曖昧な単元があったりする場合、夏休みはそれらをじっくりと復習する絶好のチャンスです。専門の講師による指導で、苦手意識を克服し、2学期からの授業にスムーズについていけるようになります。 - 中学受験を検討している場合:

特に高学年で中学受験を目指す子どもにとって、夏休みは「受験の天王山」とも呼ばれる非常に重要な期間です。ライバルに差をつけるため、また志望校合格に必要な応用力を身につけるため、夏期講習での集中的な学習は不可欠と言えるでしょう。 - 家庭での学習サポートが難しい場合:

共働きで日中子どもを見てあげられないご家庭や、保護者の方が勉強を教えることに自信がない場合、塾が学習の場と居場所の両方を提供してくれます。

一方で、無理に通わせる必要がないケースもあります。学校の成績が良好で、家庭でも自主的に学習を進められる子どもであれば、必ずしも塾の力を借りる必要はありません。また、夏休みには学習だけでなく、家族旅行やキャンプ、自由研究など、この時期にしかできない貴重な体験を優先したいという考え方も尊重されるべきです。

重要なのは、周囲の意見に流されるのではなく、「なぜ夏期講習に参加させたいのか」という目的を明確にし、それがお子様自身の成長にとって本当にプラスになるのかを冷静に判断することです。

夏期講習に行くべきか判断するポイント

ご家庭で夏期講習への参加を検討する際には、以下の5つのポイントを総合的に考慮して判断することをおすすめします。

- 子どもの学習意欲と目標:

まず何よりも、お子様自身に「勉強したい」「できるようになりたい」という気持ちがあるかどうかが重要です。保護者が一方的に決めてしまうと、子どもは「やらされ感」を抱き、かえって勉強嫌いになる可能性があります。「苦手な算数を克服したい」「2学期はテストで良い点をとりたい」「あの中学校に合格したい」といった、本人の具体的な目標があれば、夏期講習は大きな効果を発揮するでしょう。 - 現在の学力と苦手科目の状況:

1学期の通知表やテストの結果を振り返り、どの科目のどの単元でつまずいているのかを具体的に把握しましょう。苦手分野が明確であれば、それを克服することを目的とした夏期講習は非常に有効です。逆に、特に苦手がなく、授業内容を十分に理解できている場合は、より発展的な内容を学べるコースや、知的好奇心を刺激するようなプログラムを探してみるのも良いでしょう。 - 家庭での学習サポートの可否:

保護者が日中在宅しており、子どもの学習計画を立てて、わからない部分を教えることができる環境であれば、必ずしも夏期講習は必要ないかもしれません。一方で、「仕事で忙しい」「下の子がいて集中できる環境を作ってあげられない」「教え方に自信がない」といった場合は、プロである塾の講師に任せる方が効率的かつ効果的です。 - 中学受験の有無:

中学受験をするかどうかは、夏期講習の必要性を判断する上で非常に大きな要素です。受験をしないのであれば、学習習慣の定着や苦手克服が主な目的となります。しかし、中学受験をする場合、特に小学5・6年生にとって夏期講習は合格に向けた必須のステップと位置づけられています。普段の授業では扱いきれない長時間の演習や、志望校の過去問対策など、専門的なカリキュラムに取り組む絶好の機会だからです。 - 子どもの性格との相性:

お子様の性格も考慮すべき大切なポイントです。競争心があり、周りの仲間と切磋琢磨することで伸びるタイプの子どもであれば、集団指導塾の活気ある環境が合っているかもしれません。一方で、マイペースにじっくり取り組みたい子や、大勢の前で質問するのが苦手な子どもであれば、個別指導塾の方が自分のペースで安心して学習を進められます。新しい環境や人との出会いを楽しめる子か、慣れた環境を好む子か、といった観点からも検討しましょう。

これらのポイントを踏まえ、最終的には親子でしっかりと話し合い、双方にとって納得のいく結論を出すことが、有意義な夏休みを過ごすための第一歩となります。

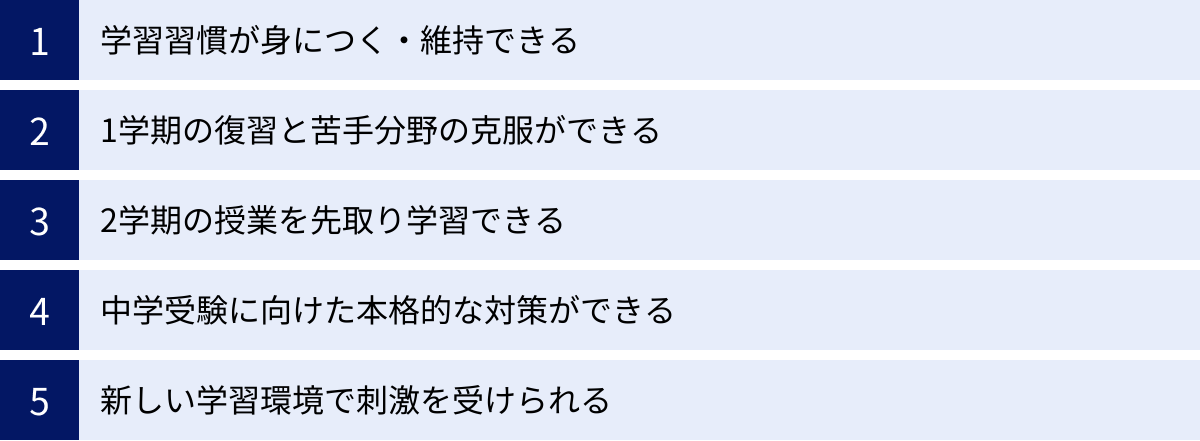

小学生が夏期講習に参加する5つのメリット

夏期講習への参加は、時間的・金銭的な投資を伴いますが、それに見合うだけの多くのメリットが期待できます。学習面の効果はもちろんのこと、精神的な成長にも繋がる可能性があります。ここでは、小学生が夏期講習に参加することで得られる主な5つのメリットを詳しく解説します。

① 学習習慣が身につく・維持できる

夏休みは、学校の時間割から解放され、自由な時間が増える一方で、生活リズムが乱れやすい時期でもあります。夜更かしや朝寝坊が続くと、学習に取り組む時間や意欲も失われがちです。

夏期講習に参加する最大のメリットの一つは、この乱れがちな夏休みの生活に「学習」という軸を作り、規則正しい学習習慣を自然と身につけ、維持できる点にあります。

- 生活リズムの安定化:

「午前中は夏期講習に行く」という予定が固定されることで、必然的に早寝早起きの習慣が維持されます。決まった時間に家を出て、決まった時間に学習するというサイクルは、夏休み中の生活リズムを整える強力なペースメーカーとなります。 - 強制力による学習の継続:

家庭学習だけでは、「今日は疲れたから明日やろう」「テレビを見てからにしよう」といったように、つい後回しにしてしまいがちです。しかし、夏期講習は決まった日時に塾へ行かなければなりません。この適度な「強制力」が、学習を中断させることなく継続させる上で非常に効果的です。 - 夏休み明けのスムーズな移行:

約40日間の休み明け、子どもたちは再び学校での規則正しい生活に戻らなければなりません。夏休み中に学習習慣が完全に途絶えてしまった子どもは、2学期のスタートでエンジンがかかりにくく、「夏休みボケ」に苦しむことがあります。夏期講習で学習リズムを維持しておくことで、頭と体をスムーズに「学校モード」に切り替えることができ、2学期の好調なスタートを切るための準備が整います。

このように、夏期講習は単に学力を向上させるだけでなく、長期休暇中における「学びの空白期間」を作らないための重要な役割を果たします。

② 1学期の復習と苦手分野の克服ができる

学校の授業は、子どもたちの理解度に関わらず、決められたカリキュラムに沿ってどんどん先に進んでいきます。そのため、一度つまずいてしまうと、わからない部分が雪だるま式に増えてしまい、苦手意識が固定化してしまうことが少なくありません。

夏休みは、学校の授業が完全にストップする唯一の長期休暇であり、立ち止まってじっくりと復習に取り組む絶好の機会です。夏期講習では、この貴重な時間を最大限に活用し、体系的な復習と苦手克服のためのプログラムが組まれています。

- 網羅的な総復習:

多くの夏期講習では、1学期に学習した内容全体を総復習するカリキュラムが用意されています。プロの講師が重要なポイントを絞って解説してくれるため、自分一人で復習するよりも効率的に、かつ抜け漏れなく学習内容を再確認できます。 - 苦手分野への集中アプローチ:

「分数の計算が苦手」「文章問題になると解けない」といった特定の苦手分野がある場合、それらを克服するための専用講座が設けられていることもあります。なぜ間違えるのか、どこでつまずいているのかを講師が個別に分析し、根本的な原因から解決へと導いてくれます。家庭学習では難しい、専門的な視点からのアプローチが期待できます。 - 「わからない」を放置しない環境:

学校では「こんなことを聞いたら恥ずかしい」と質問をためらってしまう子も、塾の環境では気軽に質問できる場合があります。特に個別指導塾であれば、いつでも隣に講師がいるため、わからない点をその場ですぐに解消できます。「わからない」を放置しないことが、苦手克服の第一歩です。

1学期のつまずきを夏休みの間にリセットすることで、子どもは自信を取り戻し、「自分もやればできる」という自己肯定感を育むことができます。この成功体験が、2学期以降の学習意欲に繋がることは言うまでもありません。

③ 2学期の授業を先取り学習できる

夏期講習のカリキュラムは、復習だけでなく、2学期の学習内容を先取りする「予習」の要素を含んでいることがほとんどです。この先取り学習には、子どもにとって大きなメリットがあります。

2学期の授業内容をあらかじめ学んでおくことで、学校の授業が「初めて習う場」から「復習する場」に変わります。この変化が、学習理解度に大きな差を生むのです。

- 精神的な余裕と自信の醸成:

「これは夏期講習でやったところだ!」と、一度学んだ内容に学校で再び触れることで、子どもは精神的な余裕を持って授業に臨むことができます。この「知っている」という感覚が自信に繋がり、授業への集中力や積極性を高めます。 - 深い理解と応用力の育成:

学校の授業が復習の場となることで、基礎的な内容の理解をさらに深めることができます。授業中に生まれた余裕を、先生の話をより深く聞いたり、応用問題にチャレンジしたりする時間に充てることが可能になります。これにより、単なる知識の暗記に留まらない、思考力や応用力を育む土台が作られます。 - 学習の好循環を生み出す:

先取り学習で自信がつく → 学校の授業が楽しくなる → 積極的に授業に参加する → テストの成績が上がる → さらに学習意欲が湧く、という学習の好循環が生まれる可能性があります。この好循環は、子どもの学習に対する姿勢を根本的に変えるきっかけとなり得ます。

ただし、注意点もあります。基礎が固まっていないうちに無理な先取り学習を進めても、消化不良を起こしてしまうだけです。理想的なのは、1学期の復習で土台をしっかりと固めた上で、無理のない範囲で2学期の予習に進むことです。多くの夏期講習では、このバランスを考慮したカリキュラムが組まれています。

④ 中学受験に向けた本格的な対策ができる

中学受験を目指す高学年の小学生にとって、夏休みはまさに「天王山」。この期間の学習量が、志望校の合否を大きく左右すると言っても過言ではありません。夏期講習は、この重要な時期に、中学受験に特化した本格的な対策を行うための最適な環境を提供します。

- 長時間の集中学習:

中学受験では、膨大な学習範囲をカバーし、高い思考力が問われる問題を解く力が必要です。そのためには、まとまった学習時間の確保が不可欠です。夏期講習では、1日に数時間、週に何日も通うことで、家庭学習だけでは確保が難しい長時間の学習に集中して取り組むことができます。 - 志望校別の専門的なカリキュ-ラム:

大手進学塾の夏期講習では、難関校コース、中堅校コース、あるいは特定の学校名を冠した「〇〇中対策コース」など、志望校のレベルや出題傾向に合わせた専門的な講座が用意されています。過去の入試問題を徹底的に分析して作られた教材やカリキュラムを用いて、合格に必要な実践力を効率的に養うことができます。 - ライバルとの切磋琢磨:

同じ目標を持つ仲間たちと一つの教室に集い、共に学ぶ環境は、大きな刺激となります。自分一人で勉強しているとモチベーションの維持が難しいこともありますが、真剣な眼差しで問題に取り組むライバルの姿を見ることで、「自分も頑張らなくては」という競争心や向上心が掻き立てられます。互いに励まし合い、高め合える仲間との出会いは、受験勉強を乗り切る上で大きな支えとなるでしょう。

中学受験は、親子だけの力で乗り切るには非常に過酷な道のりです。豊富なデータと指導ノウハウを持つ塾の夏期講習を最大限に活用することが、合格への近道と言えるでしょう。

⑤ 新しい学習環境で刺激を受けられる

いつもと同じ学校の教室、同じメンバーで勉強していると、良くも悪くも環境に慣れてしまい、学習がマンネリ化してしまうことがあります。夏期講習は、こうした日常から離れ、普段とは異なる新しい環境に身を置くことで、学習への新鮮な刺激やモチベーションを得られるというメリットもあります。

- 新しい講師との出会い:

学校の先生とは違った教え方や個性を持つ塾の講師との出会いは、子どもにとって新鮮な驚きや発見をもたらします。面白い雑談を交えながら教えてくれる先生、熱意あふれる指導で引っ張ってくれる先生など、様々なタイプの講師から学ぶことで、特定の科目への興味が湧いたり、勉強そのものが楽しく感じられたりすることがあります。 - 異なる学校の生徒との交流:

夏期講習には、様々な小学校から生徒が集まります。普段の学校生活では出会うことのない仲間との交流は、子どもの視野を広げます。「あの子はあんなに難しい問題を解いている」「自分も負けたくない」といったライバル意識が芽生えることもあれば、新しい友達ができて塾に行くのが楽しみになることもあります。 - 学習意欲の再燃:

家庭や学校とは違う「勉強するための場所」という適度な緊張感のある環境は、学習への集中力を高めます。周りの生徒が真剣に学ぶ姿に触発され、「自分も頑張ろう」という気持ちが自然と湧き上がってくるものです。夏休みに入る前は少し勉強に疲れ気味だった子も、夏期講習をきっかけに学習意欲を再燃させることが少なくありません。

このように、夏期講習は学力向上という直接的な効果だけでなく、新しい出会いや環境の変化を通じて、子どもの内面的な成長を促すきっかけにもなり得るのです。

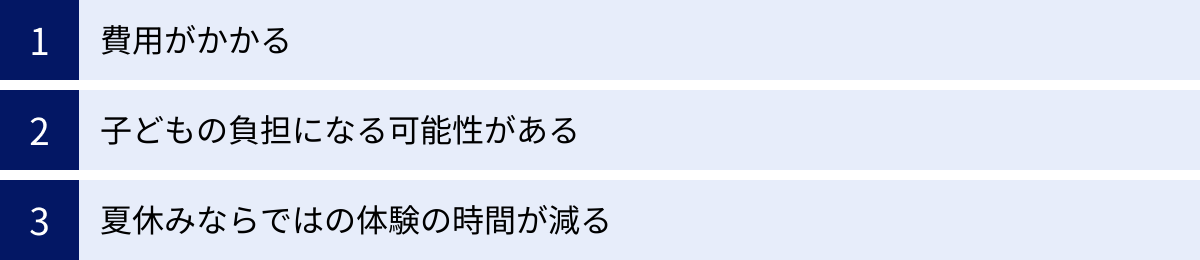

小学生の夏期講習の3つのデメリット

夏期講習には多くのメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットや注意点も存在します。メリットばかりに目を向けて安易に申し込んでしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔することにもなりかねません。ここでは、夏期講習に参加する際に考慮すべき3つの主なデメリットについて解説します。

① 費用がかかる

夏期講習に参加する上で最も大きな障壁となるのが、経済的な負担、すなわち「費用」です。これは多くのご家庭にとって、最も切実な問題と言えるでしょう。

夏期講習の費用は、単に授業料だけではありません。以下のような様々な費用が発生することを念頭に置く必要があります。

- 授業料(講座料金):

これが費用の大部分を占めます。学年、受講する科目数、コース(標準、応用、受験対策など)、指導形態(集団、個別)によって大きく変動します。特に、中学受験コースや個別指導塾は高額になる傾向があります。 - 教材費:

専用のテキスト、問題集、プリント代などが別途必要になる場合がほとんどです。授業料に含まれている場合と、別料金の場合があるので確認が必要です。 - 諸経費(施設維持費など):

教室の光熱費や設備維持費として、授業料とは別に請求されることがあります。 - テスト代:

講習の前後に行われる学力診断テストや、期間中の模擬試験などの費用がかかる場合があります。 - 交通費:

- 電車やバスで通塾する場合は、その費用も考慮しなければなりません。夏休み期間中、毎日となると決して無視できない金額になります。

- 食費・その他:

講習が昼食を挟む時間帯に行われる場合、お弁当を持たせるか、外で購入するための費用が必要になります。

これらの費用を合計すると、安いプランでも数万円、中学受験コースなどでは10万円、20万円を超えることも珍しくありません。この出費が家計に与える影響は小さくなく、費用対効果を慎重に見極める必要があります。「高いお金を払ったのだから」というプレッシャーが、子どもへの過度な期待に繋がらないよう注意することも大切です。

② 子どもの負担になる可能性がある

大人が考える以上に、夏期講習は子どもにとって心身ともに大きな負担となる可能性があります。特に、これまで塾に通った経験がない子や、体力がまだ十分でない低学年の子にとっては注意が必要です。

- 体力的な負担:

連日の通塾、特に午前から午後にかけて行われる長時間の授業は、子どもの体力を大きく消耗させます。慣れない環境での緊張感も相まって、帰宅後にはぐったりと疲れてしまう子も少なくありません。さらに、毎日出される宿題をこなす時間も必要で、睡眠時間が削られてしまうケースもあります。 - 精神的な負担:

夏期講習のクラスでは、学力別の編成がされることが多く、周りのレベルの高さに圧倒されて自信を失ってしまったり、逆に授業が簡単すぎて退屈してしまったりすることがあります。また、頻繁に行われるテストの結果で順位が貼り出されるなど、過度な競争環境がプレッシャーとなり、精神的に追い詰められてしまう子もいます。 - モチベーションの低下:

保護者の意向で無理やり通わされた場合、子どもは「やらされ感」を強く抱きます。本人のやる気がないままでは、いくら質の高い授業を受けても内容は頭に入らず、時間とお金を無駄にしてしまうだけでなく、最悪の場合、勉強そのものへの嫌悪感を植え付けてしまう危険性もあります。

子どものキャパシティを超えた過密なスケジュールは、学習効果を上げるどころか、心身の健康を損なう逆効果にもなりかねません。講習が始まってからも、子どもの表情や言動をよく観察し、「疲れていないか」「楽しめているか」を常に気にかけてあげることが重要です。

③ 夏休みならではの体験の時間が減る

夏休みは、机に向かう学習だけがすべてではありません。家族旅行、おじいちゃんおばあちゃんの家への帰省、キャンプや海水浴といった自然体験、地域の夏祭り、友達との自由な時間、時間をかけて取り組む自由研究など、普段の学校生活ではできない多様な体験を通して、子どもの社会性や人間性を育む非常に貴重な時間です。

夏期講習に多くの時間を費やすということは、必然的に、これらの「夏休みならではの体験」をする機会が減ってしまうことを意味します。

- 非認知能力を育む機会の損失:

旅行先での新しい発見や、友達と協力して何かを成し遂げた経験は、学力テストでは測れない「非認知能力」(目標に向かって頑張る力、他人とうまく関わる力、感情をコントロールする力など)を育みます。学習一辺倒の夏休みは、こうした貴重な成長の機会を奪ってしまう可能性があります。 - 家族との時間の減少:

夏期講習のスケジュールによっては、家族旅行の日程が組めなくなったり、帰省の期間が短くなったりすることもあります。家族でゆっくりと過ごす時間は、子どもの情緒の安定にとって非常に重要です。 - リフレッシュ不足:

夏休みは、1学期の疲れを癒やし、心身ともにリフレッシュするための期間でもあります。しかし、夏期講習と宿題に追われる毎日では、十分にリフレッシュすることができず、かえって疲労を溜め込んだまま2学期を迎えることになりかねません。

学習と遊び(体験活動)のバランスをどう取るかは、各ご家庭の価値観や教育方針によります。「この夏は苦手を克服することに集中する」と割り切るのも一つの考え方ですし、「勉強も大切だけど、家族との思い出作りも同じくらい大切」と考えるのもまた一つの正解です。夏期講習のスケジュールを組む際には、こうした体験活動や休息のための時間もしっかりと確保できるよう、計画的に検討することが求められます。

【学年・指導形態別】小学生の夏期講習の費用相場

夏期講習を検討する上で、最も気になるのが「費用」ではないでしょうか。費用は、お子様の学年や目的、そして塾の指導形態によって大きく変動します。ここでは、一般的な費用相場を「学年別」「指導形態別」に分けて詳しく解説するとともに、費用を少しでも抑えるための方法についてもご紹介します。

| 指導形態 | 低学年 (1-3年) | 高学年 (4-6年) | 中学受験コース | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 集団指導塾 | 20,000円~50,000円 | 40,000円~80,000円 | 100,000円~300,000円 | 比較的安価。競争環境で意欲が湧きやすい。 |

| 個別指導塾 | 30,000円~80,000円 | 60,000円~150,000円 | 150,000円~400,000円以上 | 比較的高価。自分のペースで質問しやすい。 |

| オンライン塾/家庭教師 | 15,000円~60,000円 | 30,000円~120,000円 | 80,000円~250,000円 | 費用は様々。通塾時間がなく場所を選ばない。 |

※上記の金額はあくまで一般的な相場であり、受講日数、コマ数、地域、塾によって大きく異なります。教材費や諸経費が別途必要になる場合がほとんどです。

学年別の費用相場

まず、学年が上がるにつれて学習内容が高度化・専門化するため、費用も高くなるのが一般的です。

小学校低学年(1〜3年生)

この時期の夏期講習は、本格的な学力向上というよりも、「勉強の楽しさを知る」「学習習慣の土台を作る」といった目的で設定されているコースが中心です。そのため、時間は短く、内容もクイズやゲーム形式を取り入れるなど、子どもが飽きない工夫がされています。

- 費用相場:20,000円~50,000円程度

- 国語・算数の2科目がセットになっている場合が多く、1週間程度の短期コースが主流です。

小学校高学年(4〜6年生)

高学年になると、学習内容が本格化し、中学での学習に繋がる重要な単元が増えてきます。公立中学校進学を前提としたコースでは、1学期の復習と2学期の予習をバランス良く行い、基礎学力の定着と応用力の育成を目指します。

- 費用相場:40,000円~100,000円程度

- 科目も国語・算数・理科・社会の4科目に増え、講習期間も2~3週間にわたるなど長くなります。苦手科目だけを選択して受講できるプランを用意している塾もあります。

中学受験コース

中学受験を目指す場合は、全く別の料金体系となります。特に小学5・6年生の夏期講習は「受験の天王山」と位置づけられ、非常に長期間かつ密度の濃いカリキュラムが組まれます。

- 費用相場:100,000円~300,000円以上

- 通常の授業に加えて、志望校別の対策講座、弱点補強のオプション講座、長時間にわたる集中特訓合宿などが用意されており、これらを追加すると費用はさらに上がります。塾によっては総額で40万円を超えるケースも珍しくありません。

指導形態別の費用相場

塾の指導形態によっても、費用は大きく異なります。それぞれの特徴と合わせて見ていきましょう。

集団指導塾

一人の講師が10人~30人程度の生徒を同時に指導する形式です。学校の授業に近いスタイルで、決められたカリキュラムに沿って授業が進みます。

- メリット: 講師一人当たりの生徒数が多いため、費用は比較的安価です。また、周りの生徒と競い合う環境が、子どもの競争心やモチベーションを高める効果も期待できます。

- デメリット: 授業は全体のペースで進むため、わからない点があっても質問しづらかったり、逆についていけなくなったりする可能性があります。

- 費用相場: 上記の表の通り、他の形態に比べてリーズナブルな設定になっています。

個別指導塾

講師一人に対して生徒が一人(マンツーマン)または二人~三人程度の少人数で指導を行う形式です。

- メリット: 子どもの学力や理解度、性格に合わせて、きめ細やかな指導を受けられます。わからない点をその場で質問しやすく、苦手分野を徹底的に克服したい場合に最適です。

- デメリット: 手厚い指導が受けられる分、費用は集団指導塾に比べて高額になります。競争環境が少ないため、本人のやる気がないと学習が進みにくい側面もあります。

- 費用相場: 集団指導の1.5倍~2倍以上になることもあります。

オンライン塾・家庭教師

パソコンやタブレットを使い、自宅で授業を受ける形式です。映像授業を視聴するタイプや、リアルタイムで講師と繋がるライブ授業タイプなどがあります。家庭教師もこのカテゴリーに含めて考えられます。

- メリット: 通塾の必要がなく、時間を有効活用できます。一般的に、校舎運営費がかからない分、対面式の塾よりも費用が抑えられる傾向にあります。

- デメリット: 自宅での学習となるため、本人の自主性や自己管理能力が求められます。また、機材の準備や通信環境の整備が必要です。

- 費用相場: サービス内容によって費用はピンキリです。録画された映像授業を視聴するだけの安価なサービスから、プロ家庭教師によるマンツーマン指導まで幅広く存在します。

夏期講習の費用を安く抑える方法

高額になりがちな夏期講習の費用ですが、工夫次第で負担を軽減することが可能です。

- 早期割引キャンペーンを利用する:

多くの塾では、4月~5月頃に「早割」キャンペーンを実施しています。通常料金から数千円~1万円程度割引になることもあるため、早めに情報収集を始め、この期間に申し込むのが最も効果的です。 - 各種割引制度を活用する:

「兄弟姉妹割引」「友人紹介割引」「転塾割引」など、様々な割引制度を用意している塾があります。該当するものがないか、事前に確認してみましょう。 - 必要な講座・科目に絞って受講する:

全ての科目を受講するパッケージプランだけでなく、苦手な1科目だけ、あるいは特定の単元に特化した講座だけを受講することも検討しましょう。目的を明確にし、本当に必要なものだけを選択することで、無駄な出費を抑えられます。 - 特待生制度を狙う:

成績優秀者を対象に、授業料が全額または半額免除になる「特待生制度」を設けている塾もあります。入塾テストや模試の成績が基準となるため、学力に自信がある場合はチャレンジしてみる価値があります。 - 自治体やNPOの学習支援を利用する:

お住まいの市区町村によっては、地域の公民館などで、比較的安価または無料で学習支援教室を開催している場合があります。塾とは異なりますが、学習習慣の維持や基礎学力の定着には有効な選択肢です。

これらの方法を賢く利用して、ご家庭の予算に合った無理のないプランを見つけることが、親子ともに安心して夏休みを過ごすための鍵となります。

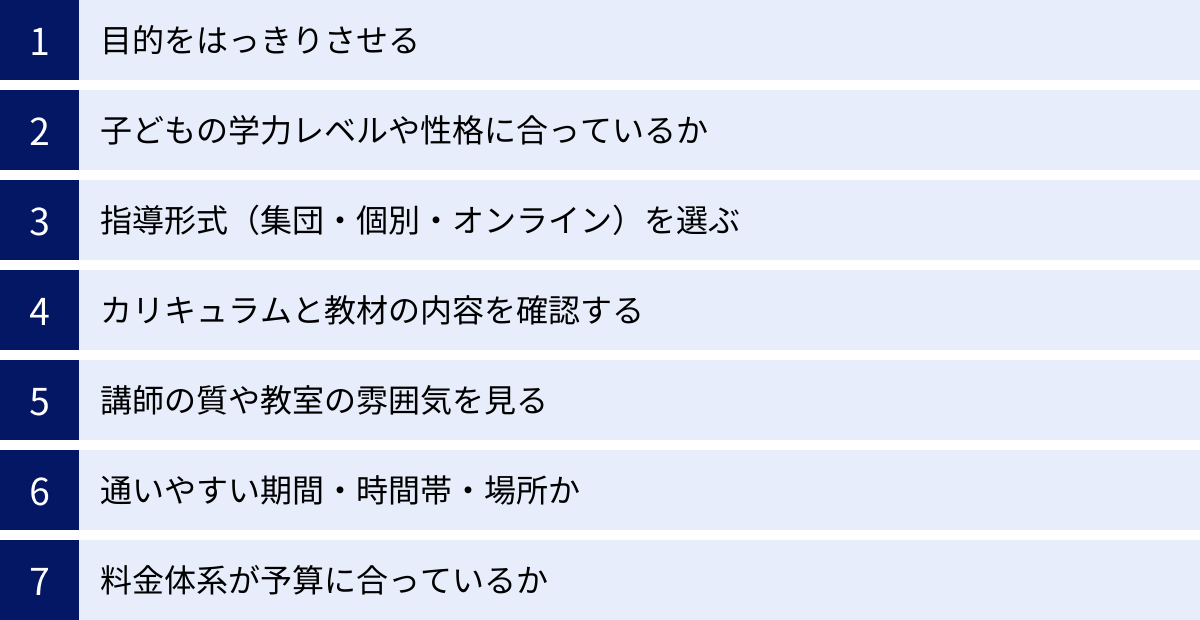

後悔しない夏期講習の選び方7つのポイント

数多くの塾が様々な夏期講習を開講しているため、いざ選ぶとなると「どこが自分の子どもに合っているのかわからない」と迷ってしまう保護者の方は少なくありません。雰囲気や知名度だけで安易に決めてしまうと、時間も費用も無駄になりかねません。ここでは、後悔しない夏期講習を選ぶために、必ずチェックしておきたい7つの重要なポイントを解説します。

① 目的をはっきりさせる

これが全ての基本であり、最も重要なポイントです。「なぜ、夏期講習に参加するのか?」という目的が曖昧なままでは、最適な講習を選ぶことはできません。まずは親子で話し合い、夏期講習に期待する目的を具体的に共有しましょう。

- 例1:学習習慣を身につけたい

→ 毎日コンスタントに通える、基礎的な内容を楽しく学べるコースが良いでしょう。 - 例2:算数の図形問題の苦手意識をなくしたい

→ 図形問題に特化した講座があるか、質問しやすい個別指導が良いかもしれません。 - 例3:中学受験に向けて応用力をつけたい

→ 受験指導の実績が豊富で、ハイレベルな問題演習を行うコースが必須です。 - 例4:2学期の授業で自信を持ちたい

→ 1学期の復習と2学期の予習をバランス良く行うカリキュラムが適しています。

このように目的が明確になれば、自ずと見るべきポイント(指導形式、カリキュラム、レベルなど)が絞られてきます。逆に、目的が曖昧だと、塾のパンフレットや説明会の情報に振り回されてしまい、適切な判断が難しくなります。

② 子どもの学力レベルや性格に合っているか

次に大切なのが、講習の内容と子どもの現状とのマッチングです。

- 学力レベルの確認:

授業のレベルが高すぎると、子どもは全くついていけず、自信を失い、勉強嫌いを助長してしまいます。逆に簡単すぎても、退屈してしまい学習効果は上がりません。多くの塾では、申し込み前に学力診断テストを実施しています。その結果に基づいて、子どもに最適なクラスやコースを提案してもらいましょう。体験授業に参加して、実際の授業のレベル感を確認することも非常に重要です。 - 性格との相性:

子どもの性格によって、伸びる環境は異なります。- 負けず嫌いで競争が好きな子: 集団指導塾でライバルと切磋琢磨する環境が合うかもしれません。

- 内気で質問するのが苦手な子: 自分のペースで学べ、気軽に質問できる個別指導塾の方が安心して学習できます。

- 好奇心旺盛で探求するのが好きな子: 実験やディスカッションなど、座学以外の要素を取り入れたユニークな講座も選択肢になります。

「良い塾」とは、全ての子どもにとって良い塾なのではなく、「自分の子どもにとって良い塾」です。子どもの学力と性格を客観的に見極め、最も力が伸びる環境を選んであげることが大切です。

③ 指導形式(集団・個別・オンライン)を選ぶ

塾の指導形式は、学習効果や費用に直結する重要な選択肢です。それぞれのメリット・デメリットを理解し、目的と子どもの性格に合わせて選びましょう。

| 指導形式 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |

|---|---|---|---|

| 集団指導 | ・費用が比較的安い ・競争環境でモチベーションUP ・カリキュラムが体系的 |

・自分のペースで進めない ・質問しにくい場合がある ・授業についていけないリスク |

・競争心がある子 ・周りから刺激を受けたい子 ・決められたペースで学習できる子 |

| 個別指導 | ・自分のペースで学べる ・質問しやすい ・苦手分野を徹底的に対策可能 |

・費用が比較的高い ・競争相手がいない ・講師との相性が重要 |

・マイペースでじっくりやりたい子 ・質問が苦手な子 ・特定の苦手科目を克服したい子 |

| オンライン | ・通塾時間が不要 ・場所を選ばない ・費用を抑えられる傾向 |

・自己管理能力が必要 ・通信環境の整備が必要 ・モチベーション維持が課題 |

・自主的に学習できる子 ・近くに通いたい塾がない子 ・他の習い事で忙しい子 |

どの形式が一番良いというわけではありません。例えば、「基本は集団指導で全体のペースをつかみ、苦手な科目だけ個別指導で補強する」といった組み合わせも有効な手段です。

④ カリキュラムと教材の内容を確認する

夏期講習で具体的に「何を」「どのように」学ぶのか、その中身をしっかり確認することも重要です。

- カリキュラムのバランス:

復習と予習の比率はどうなっているか。基礎固めが中心か、応用問題に多く取り組むのか。自分の子どもの目的に合った内容になっているかを確認しましょう。中学受験コースであれば、志望校の出題傾向に沿ったカリキュ-ラムになっているかが重要です。 - 教材の質とレベル:

教材は塾のオリジナルテキストか、市販の教材か。子どもの学力レベルに合っているか、解説は分かりやすいかなどをチェックします。実際に手に取って中身を見てみるのが一番です。カラフルで図解が多い方がやる気の出る子もいれば、シンプルな構成の方が集中できる子もいます。 - 宿題の量:

宿題の量も事前に確認しておきたいポイントです。適度な量の宿題は学習内容の定着に不可欠ですが、多すぎると子どもが消化しきれず、大きな負担になります。家庭での学習にどれくらいの時間を割く必要があるのか、把握しておきましょう。

⑤ 講師の質や教室の雰囲気を見る

学習効果は、教える講師の質や学習環境に大きく左右されます。資料やウェブサイトだけではわからない部分なので、必ず実際に足を運んで確認しましょう。

- 講師の質:

体験授業に参加して、講師の教え方が分かりやすいか、子どもたちの興味を引きつける工夫をしているか、生徒一人ひとりへの目配りができているかなどを自分の目で確かめましょう。授業後の質問に丁寧に対応してくれるかどうかも、良い講師を見極めるポイントです。 - 教室の雰囲気:

教室は清潔で、勉強に集中できる環境が整っているか。授業中の生徒たちは真剣に取り組んでいるか、それとも騒がしいだけか。自習室の有無や利用ルールも確認しておくと良いでしょう。受付スタッフの対応からは、塾全体の姿勢がうかがえます。

子どもが「この先生の授業は楽しい」「この塾なら通いたい」と思えるかどうかが、最終的な決め手になることも少なくありません。

⑥ 通いやすい期間・時間帯・場所か

どんなに良い塾でも、通うこと自体が大きなストレスになってしまっては本末転倒です。

- 場所と所要時間:

自宅から無理なく通える距離か。交通手段は何を使うのか、駅からの距離はどのくらいか。特に低学年の場合は、安全に通える経路かどうかも重要です。送迎が必要な場合は、保護者の負担も考慮しましょう。 - 期間と時間帯:

夏期講習の全日程が、他の習い事や家族の予定(旅行や帰省など)と重なっていないかを確認します。時間帯も、子どもの生活リズムに合っているか、無理のないスケジュールかを検討しましょう。長期間のコースだけでなく、数日間だけの短期集中コースや、特定のテーマに絞った単科講座など、柔軟な選択肢も視野に入れましょう。

⑦ 料金体系が予算に合っているか

最後に、費用面での確認です。後から「話が違う」とならないよう、料金体系の透明性をしっかりチェックしましょう。

- 総額の確認:

パンフレットに大きく書かれている授業料だけでなく、教材費、テスト代、施設維持費などを含めた「総額でいくらかかるのか」を必ず確認してください。 - 追加料金の有無:

夏期講習の期間中に、オプション講座や特別合宿などで追加料金が発生する可能性がないか、事前に質問しておきましょう。 - 支払い方法とキャンセル規定:

支払いは一括か、分割か。万が一、途中で通えなくなった場合の返金ポリシーやキャンセル規定についても、申し込み前に確認しておくと安心です。

これらの7つのポイントを一つひとつ丁寧にチェックし、複数の塾を比較検討することで、お子様にとってもご家庭にとっても満足度の高い、最適な夏期講習を見つけることができるでしょう。

【学年別】夏期講習を選ぶ際のポイント

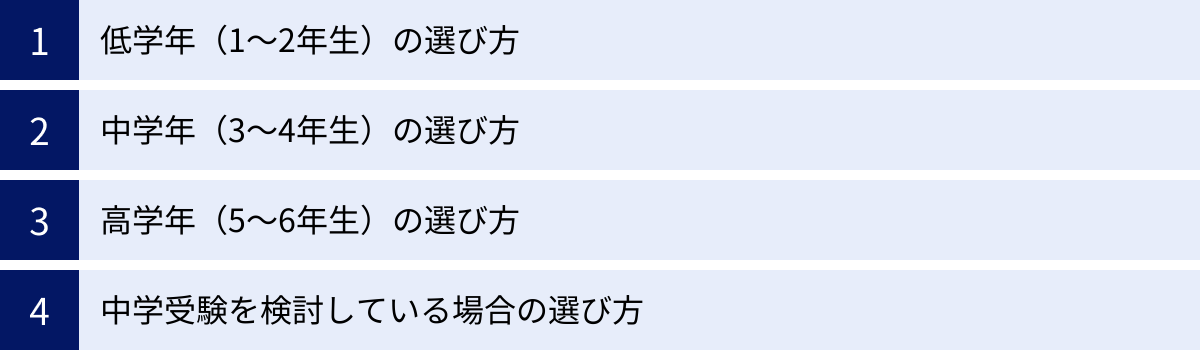

小学生と一括りに言っても、その発達段階や学習課題は学年によって大きく異なります。低学年、中学年、高学年、そして中学受験生では、夏期講習に求めるべき目的や選び方のポイントも変わってきます。ここでは、それぞれの学年に特化した選び方のポイントを具体的に解説します。

低学年(1~2年生)の選び方

この時期の子どもたちにとって、最も大切なのは「勉強は楽しいものだ」というポジティブなイメージを育むことです。無理に難しいことを詰め込むのではなく、学習への好奇心の芽を育て、基本的な学習習慣の土台を作ることが主な目的となります。

- 目的:

- 学習習慣の基礎作り(決まった時間に机に向かう習慣)

- 学ぶことの楽しさ、知る喜びの体験

- 鉛筆の持ち方、ノートの取り方といった学習の基本作法の習得

- 選び方のポイント:

- 楽しさ・遊びの要素: クイズ形式、カードゲーム、パズル、実験など、子どもが夢中になれるような「遊び」の要素がカリキュラムに盛り込まれているか。勉強を「やらされる」のではなく、「遊びの延長」として捉えられるような工夫がある塾を選びましょう。

- 短時間集中型: 低学年の子どもの集中力は長く続きません。1コマが30分~45分程度と短く設定されていたり、間に休憩を挟んだりするなど、子どもの集中力に配慮した時間割になっているかを確認しましょう。

- 褒めて伸ばす指導: 講師が子ども一人ひとりの小さな「できた!」を見つけて、たくさん褒めてくれるかどうかが重要です。成功体験を積み重ねることで、自己肯定感が高まり、学習意欲に繋がります。体験授業で、講師の子どもへの接し方をよく観察しましょう。

- 安全性: 通塾経路の安全性や、教室内のセキュリティ体制(入退室管理など)も、低学年の場合は特に重要なチェックポイントです。

この時期に「勉強=つまらない、つらいもの」というネガティブな印象を植え付けてしまうと、後々の学習に大きな影響を及ぼしかねません。学力向上を焦るのではなく、まずは「塾に行くのが楽しみ!」と思えるような場所を選ぶことが何よりも大切です。

中学年(3~4年生)の選び方

3、4年生になると、学習内容が抽象的になり、難易度も上がってきます。算数では割り算や分数・小数、理科や社会といった新しい教科も本格的に始まり、子どもたちの間で学力差が出始める時期でもあります。この時期の夏期講習は、苦手意識が芽生える前につまずきを解消し、基礎学力を確実に定着させることが重要になります。

- 目的:

- 苦手になりやすい単元(算数の文章題、国語の読解など)の克服

- 基礎学力の定着と応用力への橋渡し

- 中学受験を視野に入れた準備の開始(希望者)

- 選び方のポイント:

- 基礎固め重視のカリキュラム: 1学期の学習内容を丁寧に復習し、つまずきの原因を解消してくれるカリキュラムかどうかを確認します。「なぜそうなるのか」という理屈から丁寧に教えてくれる指導が理想です。

- 発問中心の授業: ただ講師の話を聞くだけの一方通行の授業ではなく、講師が生徒に「なぜだと思う?」と問いかけ、子どもたちに考えさせ、発言させる機会を多く設けているか。こうした対話的な授業は、思考力を深め、学習内容の定着を促します。

- 中学受験へのステップ: もし中学受験を少しでも考えているのであれば、大手進学塾が開催する「受験準備コース」や、パズルや論理的思考力を鍛えるプログラムに参加してみるのも良いでしょう。本格的な受験勉強の前に、受験で求められる思考力に触れる良い機会になります。

- 学習管理のサポート: 宿題の管理や学習計画の立て方など、自学自習の基礎となる部分をサポートしてくれるかどうかもポイントです。

この時期に基礎を固めておくことが、高学年での学習、さらには中学校での学習をスムーズに進めるための鍵となります。

高学年(5~6年生)の選び方

高学年になると、学習内容はさらに複雑化し、中学校での学習を意識した内容が増えてきます。公立中学校に進学する場合でも、小学校の学習内容を完璧に理解し、中学校の学習に備えておくことが大切です。

- 目的:

- 小学校6年間の学習内容の総復習と完全定着

- 中学校の学習(英語、数学)へのスムーズな接続(先取り学習)

- 論理的思考力や表現力の育成

- 公立中高一貫校の受検対策(希望者)

- 選び方のポイント:

- 復習と予習のバランス: 小学校範囲の総復-習で苦手分野を完全に潰しつつ、中学校の英語や数学の先取り学習をバランス良く行えるカリキュラムが理想的です。特に英語は、アルファベットや基本的な文法から丁寧に教えてくれるプログラムを選ぶと、中学でのスタートダッシュが切りやすくなります。

- 思考力を問う問題への対応: 単なる知識の暗記だけでなく、資料を読み解いたり、自分の考えを文章で表現したりするなど、思考力・判断力・表現力を問う問題への対応力が求められます。そうした力を養うための演習がカリキュラムに含まれているかを確認しましょう。

- 目的別のコース設定: 「公立中進学コース」「公立中高一貫校受検コース」など、進路目標に合わせたコースが設定されているか。特に公立中高一貫校の受検には、適性検査という特殊な試験への対策が必要となるため、専門のコースがある塾を選ぶのが賢明です。

- 自習室の環境: 自宅では集中できない子どものために、静かで集中できる自習室が完備されているか、また、わからない問題を質問できるチューターなどがいるかどうかも重要なポイントです。

中学受験を検討している場合の選び方

中学受験をする子どもにとって、夏休みは志望校合格を左右する最も重要な期間です。特に、学習量と質の両方が求められる小学5・6年生の夏期講習選びは、慎重に行う必要があります。

- 目的:

- 膨大な受験範囲の総復習と弱点分野の完全克服

- 志望校のレベルに合わせた応用力・実践力の養成

- 長時間の学習に耐えうる集中力と体力の育成

- 選び方のポイント:

- 合格実績と指導ノウハウ: 志望する中学校への合格実績が豊富か。長年の指導で蓄積されたデータやノウハウ、質の高い教材を持っているかは、塾選びの絶対的な基準となります。

- 志望校別のコース: 志望校のレベル(難関校、上位校、中堅校)や出題傾向に合わせたコースが設置されているか。志望校の名前を冠した「○○中対策講座」などがあれば、より効果的な対策が期待できます。

- 長時間学習へのサポート体制: 1日数時間にも及ぶ講習に加え、膨大な宿題が出されます。この厳しい学習を乗り切るためのサポート体制が整っているかが重要です。具体的には、「質問対応の時間や専門スタッフの有無」「快適な自習室」「精神的なケアをしてくれるクラス担任やチューターの存在」などが挙げられます。

- 競争と協力のバランス: ライバルと競い合う緊張感は必要ですが、それだけでは疲弊してしまいます。クラス全体で目標に向かう一体感や、互いに励まし合えるような雰囲気作りをしているかも見極めたいポイントです。

中学受験の夏期講習は、子どもにとって過酷なものになりがちです。だからこそ、学力面だけでなく、精神面でもしっかりと子どもを支えてくれる、信頼できる塾を選ぶことが何よりも重要になります。

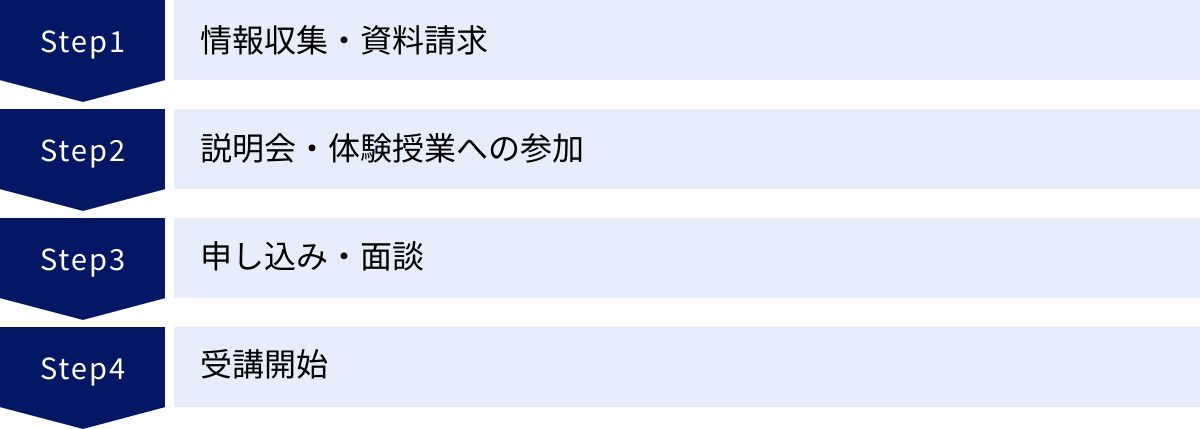

夏期講習の申し込み時期と受講までの流れ

「夏期講習に興味があるけれど、いつ頃から準備を始めればいいの?」「申し込みから実際に通い始めるまで、どんなステップがあるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。人気の塾やコースは早く定員に達してしまうこともあるため、計画的に動くことが大切です。ここでは、一般的な申し込み時期と、受講開始までの具体的な流れを解説します。

夏期講習はいつから申し込む?

夏期講習の準備は、保護者が思うよりも早くから始まります。

- 情報公開・募集開始:4月下旬~5月

多くの塾では、ゴールデンウィーク前後から夏期講習の情報をウェブサイトで公開し、募集を開始します。この時期には、詳細なカリキュラム、日程、料金などが発表されます。塾によっては、在籍生向けの先行案内が4月上旬から始まる場合もあります。 - 申し込みのピーク:6月

塾の説明会や体験授業が活発に行われるのが5月から6月にかけてです。様々な塾を比較検討し、実際に申し込みをするご家庭が最も多いのが6月中旬から下旬です。この時期になると、人気のコースや時間帯は満席になり始める可能性があります。 - 申し込み締め切り:7月上旬~中旬

多くの塾では、夏休みが始まる直前の7月上旬から中旬頃に申し込みを締め切ります。ただし、この時期になると選択肢はかなり限られてきます。定員に達していないコースであれば直前でも申し込める場合はありますが、「とりあえずどこか」という選び方になりがちで、後悔に繋がる可能性も高まります。

結論として、夏期講習の検討を始めるなら5月中、遅くとも6月上旬には情報収集を開始し、6月中には申し込みを済ませておくのが理想的なスケジュールと言えるでしょう。特に、中学受験を考えているご家庭や、人気の個別指導塾を希望する場合は、さらに早めの行動が求められます。

申し込みから受講開始までの4ステップ

情報収集から受講開始までは、一般的に以下の4つのステップで進みます。この流れを把握しておくことで、スムーズに準備を進めることができます。

① 情報収集・資料請求

まずは、どのような夏期講習があるのか、幅広く情報を集めることから始めます。

- 情報源の活用:

- 塾の公式ウェブサイト: カリキュラムや料金、日程などの正確な一次情報が得られます。

- 塾比較サイト: 複数の塾の情報を一覧で比較でき、口コミも参考になります。

- 地域の情報誌やチラシ: 自宅近くの塾の情報が見つかります。

- ママ友や知人からの評判: リアルな声が聞ける貴重な情報源ですが、あくまで参考程度に留め、自分の子どもに合うかを冷静に判断することが大切です。

- 資料請求:

気になる塾がいくつか絞れたら、公式ウェブサイトなどから資料請求をしましょう。ウェブサイトには載っていない詳細なコース内容や、1日のスケジュール例などが書かれていることもあります。最低でも2~3つの塾の資料を取り寄せ、比較検討することをお勧めします。

② 説明会・体験授業への参加

資料だけではわからない、塾の本当の姿を知るために欠かせないステップです。

- 説明会:

保護者向けに、夏期講習のコンセプトやカリキュラム、料金体系などを詳しく説明してくれます。質疑応答の時間も設けられているので、疑問点はここで全て解消しておきましょう。塾全体の教育方針や理念を知る良い機会にもなります。 - 体験授業:

これは最も重要なステップです。お子様自身が実際の授業に参加し、講師の教え方やクラスの雰囲気を肌で感じることができます。「授業は分かりやすいか」「楽しいか」「周りの生徒と馴染めそうか」など、お子様の反応を直接確認できます。多くの塾が無料の体験授業を実施しているので、積極的に参加しましょう。子どもが「この塾なら通いたい!」と思えるかどうかが、最終的な判断の大きな決め手になります。

③ 申し込み・面談

通いたい塾が決まったら、いよいよ申し込み手続きに進みます。

- 申し込み手続き:

塾の窓口で申込書に必要事項を記入し、提出します。オンラインで申し込みが完結する場合もあります。この際、学力診断テスト(入塾テスト)を受けることが一般的です。このテストは合否を判断するためだけでなく、お子様に最適なクラスやコースを決定するための重要な資料となります。 - 三者面談:

申し込み後、または申し込みと同時に、生徒・保護者・塾の担当者による三者面談が行われることがあります。この場で、テストの結果を基に、夏期講習での学習目標や具体的な受講プランを相談します。家庭での学習状況や子どもの性格、保護者の要望などをしっかりと伝え、塾側と目標を共有しておくことが、効果的な講習に繋がります。

④ 受講開始

全ての手続きが完了したら、いよいよ夏期講習のスタートです。

- 最終確認:

受講するコースの日程、時間割、持ち物(筆記用具、ノート、教材など)、初日の集合場所などを最終確認します。初日は緊張するものですから、時間に余裕を持って家を出るようにしましょう。 - 受講中のフォロー:

講習が始まったら任せきりにするのではなく、毎日「今日はどうだった?」「どんなことを習ったの?」などと声をかけ、子どもの様子に気を配りましょう。もし何か問題があれば、早めに塾に相談することが大切です。

この4つのステップを計画的に進めることで、親子ともに納得のいく夏期講習選びが可能になります。

小学生におすすめの夏期講習・塾10選

ここでは、小学生向けの夏期講習で定評のある代表的な塾を10社紹介します。中学受験に強い進学塾から、手厚い個別指導、新しい形のオンライン学習まで、それぞれに特徴があります。各塾の公式サイトで公開されている情報を基に、その特色をまとめました。

注意: 夏期講習の具体的なコース内容、日程、料金は毎年変動します。また、校舎によって開講コースが異なる場合があります。最新かつ詳細な情報は、必ず各塾の公式サイトでご確認いただくか、直接お問い合わせください。

| 塾名 | 指導形式 | 主な対象 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| SAPIX小学部 | 集団指導 | 中学受験 | 難関中学受験に圧倒的な実績。思考力を鍛える討論式授業。 |

| 日能研 | 集団指導 | 中学受験 | 「知の翼を広げる」がテーマ。豊富なデータと系統的なカリキュラム。 |

| 四谷大塚 | 集団指導 | 中学受験 | 受験のバイブル「予習シリーズ」を使用。全国統一小学生テストも主催。 |

| 早稲田アカデミー | 集団指導 | 中学受験 | 「本気でやる子を育てる」熱血指導。競争心を煽る仕組みが豊富。 |

| 臨海セミナー | 集団指導 | 補習~受験 | 幅広い学力層に対応。地域密着型でリーズナブルな料金設定。 |

| 栄光ゼミナール | 集団/個別 | 補習~受験 | 少人数制で対話型授業を重視。自ら学ぶ力「自立学習能力」を育成。 |

| 市進学院 | 集団/個別 | 補習~受験 | 「めんどうみ合格主義」。一人ひとりへの丁寧なサポートが特徴。 |

| TOMAS | 個別指導 | 補習~受験 | 完全1対1の個別指導。質の高い講師による発問・解説中心の授業。 |

| 個別教室のトライ | 個別指導 | 補習~受験 | 全国展開。AIを活用した個別最適化学習と教育プランナーによるサポート。 |

| スタディサプリ | オンライン | 補習~受験 | 低価格で高品質な映像授業が見放題。学年を超えた先取り・さかのぼり学習が可能。 |

① SAPIX小学部

指導形式: 集団指導

主な対象: 難関中学受験

特徴:

御三家をはじめとする最難関中学校への圧倒的な合格実績を誇る、中学受験塾のトップランナーです。SAPIXの最大の特徴は、復習中心主義と「討論式授業」。授業では、講師から生徒へ、生徒から生徒へと発問を繰り返し、対話を通じて子どもたちの思考力を徹底的に鍛え上げます。夏期講習も、これまでに学習した重要単元のスパイラル的な復習と、応用・発展問題への挑戦が中心となり、密度の濃い学習で合格力を確実なものにします。(参照:SAPIX小学部 公式サイト)

② 日能研

指導形式: 集団指導

主な対象: 中学受験

特徴:

「未来への学び」をコンセプトに、長年にわたり多くの中学受験生を支えてきた大手進学塾です。膨大な入試データと長年の指導ノウハウに基づいた系統的なカリキュラム「N-way」が強み。夏期講習では、学年や志望校レベルに応じて細分化されたクラスで、前期の学習内容を確実に定着させ、思考力・記述力を高めるためのステージが用意されています。(参照:日能研 公式サイト)

③ 四谷大塚

指導形式: 集団指導

主な対象: 中学受験

特徴:

中学受験のバイブルとも言われる教材「予習シリーズ」を開発したことで知られる老舗の進学塾です。自宅で予習→塾で授業→テストで確認という学習サイクルを確立しています。夏期講習でも、この予習シリーズを軸に、重要単元の集中学習を行います。日本最大規模の小学生テスト「全国統一小学生テスト」の主催塾としても有名です。(参照:四谷大塚 公式サイト)

④ 早稲田アカデミー

指導形式: 集団指導

主な対象: 中学受験

特徴:

「本気でやる子を育てる」という教育理念のもと、熱意あふれる講師陣によるライブ感のある授業が特徴です。生徒の競争心を刺激し、クラス全体で目標に向かっていく雰囲気が強く、夏期講習や夏期合宿は、精神的にも大きく成長できる機会として定評があります。難関中学校への高い合格実績を誇ります。(参照:早稲田アカデミー 公式サイト)

⑤ 臨海セミナー

指導形式: 集団指導

主な対象: 学習習慣の定着~中学受験

特徴:

神奈川県を地盤に全国展開する総合進学塾です。中学受験コースだけでなく、公立中学進学に向けたコースや、学習習慣を身につけるためのコースなど、幅広い学力層とニーズに対応した講座を設けているのが特徴。共演授業という独自の指導スタイルや、比較的リーズナブルな料金設定も魅力です。夏期講習では、無料体験授業を実施している場合が多く、気軽に参加しやすい塾の一つです。(参照:臨海セミナー 公式サイト)

⑥ 栄光ゼミナール

指導形式: 集団指導・個別指導

主な対象: 学習習慣の定着~中学受験

特徴:

一人ひとりの個性を尊重し、少人数制のグループ指導にこだわっているのが栄光ゼミナールの特徴です。講師が一方的に教えるのではなく、生徒との対話を重視し、子どもたちが自ら考え、学ぶ力「自立学習能力」を育むことを目指しています。夏期講習でも、目的に応じて様々なコースが用意されており、普段は部活や習い事で忙しい子どもでも参加しやすい短期集中プランなども充実しています。(参照:栄光ゼミナール 公式サイト)

⑦ 市進学院

指導形式: 集団指導・個別指導

主な対象: 学習習慣の定着~中学受験

特徴:

「めんどうみ合格主義」を掲げ、生徒一人ひとりへの丁寧なサポート体制に定評があります。授業でわからなかったところは、授業後に個別にフォローするなど、きめ細やかな指導が魅力です。集団指導と個別指導の両方を展開しており、子どもの性格や目的に合わせて選択できます。夏期講習でも、復習中心のコースから受験対策まで、多彩なプログラムが用意されています。(参照:市進学院 公式サイト)

⑧ TOMAS(個別指導)

指導形式: 個別指導

主な対象: 苦手克服~難関中学受験

特徴:

講師1人に対して生徒1人の完全マンツーマン指導を行う個別指導塾のパイオニアです。ホワイトボード付きの個室で、発問と解説を中心とした質の高い授業が展開されます。一人ひとりの学力、志望校、性格に合わせてオーダーメイドのカリキュラムを作成するため、苦手分野の徹底的な克服から、最難関校対策まで、あらゆるニーズに対応可能です。夏期講習でも、自分の目標達成のためだけの最適なプランで学習を進めることができます。(参照:TOMAS 公式サイト)

⑨ 個別教室のトライ(個別指導)

指導形式: 個別指導

主な対象: 苦手克服~中学受験

特徴:

全国に教室を展開する、個別指導塾の最大手の一つです。長年の指導実績から生まれた「トライ式学習法」に加え、近年ではAIを活用して生徒一人ひとりの弱点を正確に分析し、個別最適化された学習プランを提案します。教育プランナー(教室長)が生徒・保護者と密に連携し、目標達成までをサポートする体制も強みです。夏期講習でも、目的に合わせたオーダーメイドのカリキュラムで受講できます。(参照:個別教室のトライ 公式サイト)

⑩ スタディサプリ(オンライン)

指導形式: オンライン映像授業

主な対象: 苦手克服~応用力育成

特徴:

リクルートが提供するオンライン学習サービスです。月額数千円という低価格で、プロ講師陣による質の高い映像授業が見放題というコストパフォーマンスの高さが最大の魅力。小学校の学習内容から中学受験レベルの応用講座まで、幅広いラインナップを揃えています。学年に関係なく、自分のペースで先取り学習やさかのぼり学習が自由にできるため、夏休みの自主学習の強力なツールとなります。夏期講習という形式ではありませんが、夏休みの学習計画に組み込む価値は非常に高いと言えるでしょう。(参照:スタディサプリ 公式サイト)

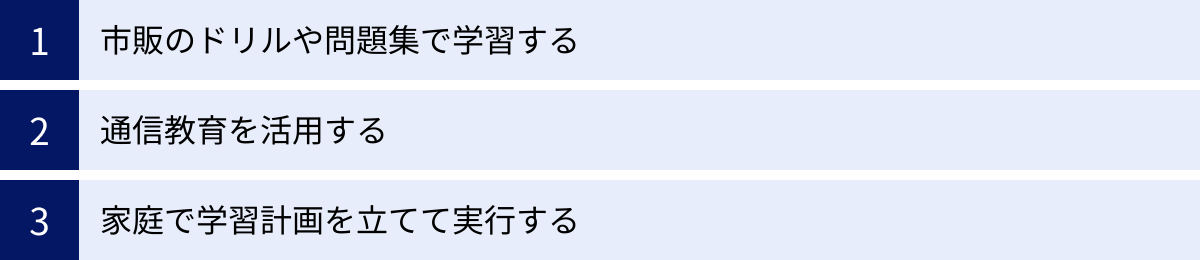

夏期講習に行かない場合の夏休みの過ごし方

夏期講習は夏休みの学習方法として非常に有効な選択肢ですが、それが唯一の正解というわけではありません。様々な理由から「夏期講習には行かない」という選択をするご家庭も多くあります。その場合でも、計画的に学習を進めることで、有意義な夏休みを過ごすことは十分に可能です。ここでは、夏期講習以外の夏休みの学習方法を3つご紹介します。

市販のドリルや問題集で学習する

最も手軽でコストを抑えられる方法が、書店で販売されている市販のドリルや問題集を活用することです。選び方と使い方を工夫すれば、塾に通うのと同等、あるいはそれ以上の効果を得ることも可能です。

- 選び方のポイント:

- 子ども自身に選ばせる: 保護者が一方的に選ぶのではなく、実際に子どもと一緒に書店へ行き、中身を見て「これならできそう」「楽しそう」と思えるものを本人に選ばせましょう。自分で選んだという納得感が、学習意欲に繋がります。

- レベルに合ったものを選ぶ: 簡単すぎず、難しすぎない、「少し頑張れば8割くらいは解ける」レベルが最適です。難しすぎるとやる気を失い、簡単すぎても学力は伸びません。

- 薄いものを1冊完璧に: 分厚い問題集を途中で挫折するよりも、薄いドリルを1冊やり遂げる方が、子どもは達成感を得られます。「夏休み中にこの1冊を終わらせる」という明確なゴールを設定しましょう。

- 効果的な使い方:

- 時間を決めて取り組む: 「毎日朝9時から30分間」のように、学習する時間を決め、生活リズムの中に組み込みましょう。

- 丸付けと見直しを徹底する: やりっぱなしでは意味がありません。保護者が丸付けをし、間違えた問題はなぜ間違えたのかを一緒に考え、解説を読んで理解させることが重要です。解き直し用のノートを作るとさらに効果的です。

通信教育を活用する

市販の教材だけでは計画的に進めるのが難しい、という場合には、通信教育が有効な選択肢となります。毎月決まった教材が届き、学習のペースメーカーになってくれます。

- 通信教育の種類:

- 紙教材タイプ: 昔ながらのドリルや問題集が中心。書き込むことで知識が定着しやすいメリットがあります。

- タブレット教材タイプ: 近年主流になっている形式。動画解説や自動採点機能、ゲーム感覚で学べるアプリなど、子どもが飽きずに続けられる工夫が満載です。学習状況がデータとして記録され、苦手分野をAIが分析してくれるサービスもあります。

- オンライン指導付きタイプ: 映像授業だけでなく、オンラインでコーチが学習計画の相談に乗ってくれたり、質問に答えてくれたりする、塾に近いサポートが受けられるサービスもあります。

- メリット:

- 自分のペースで学習できる: 通塾の必要がなく、好きな時間に学習できます。習い事や家族の予定とも両立しやすいのが魅力です。

- 考え抜かれたカリキュラム: 教育のプロが作成したカリキュラムに沿って学習を進めるだけで、バランス良く学力を伸ばすことができます。

- コストパフォーマンス: 一般的に、塾に通うよりも費用を抑えることができます。

各社から様々な特徴を持つ教材が出ているので、資料を取り寄せたり、無料お試し期間を利用したりして、お子様の性格に合ったものを選びましょう。

家庭で学習計画を立てて実行する

塾にも通信教育にも頼らず、家庭の力だけで夏休みの学習を進める方法です。成功させるためには、保護者の計画力と、子どもをうまく導く工夫が鍵となります。

- 計画の立て方:

- 親子で目標を設定する: まずは「1学期の漢字を全部覚える」「苦手な割り算を克服する」など、夏休みの具体的な目標を親子で話し合って決めます。

- カレンダーで見える化する: 夏休みのカレンダーを用意し、「いつ」「何を」「どれくらい」やるのかを書き込みます。旅行や遊びの予定も先に書き込んでおき、学習とのメリハリをつけましょう。計画は詰め込みすぎず、予備日を設けておくのが長続きのコツです。

- 学習とご褒美をセットにする: 「このドリルが終わったら、午後は公園で思いっきり遊ぼう」「1週間の目標が達成できたら、好きなアイスを食べる」など、子どもが楽しみにできるようなご褒美を設定すると、モチベーションが維持しやすくなります。

- 実行する上での注意点:

- 保護者が感情的にならない: 子どもがなかなか計画通りに進められなくても、「どうしてできないの!」と叱りつけるのは逆効果です。計画に無理がなかったかを見直したり、「どこがわからないの?」と優しく寄り添ったりする姿勢が大切です。

- 完璧を求めすぎない: 計画通りにいかない日があって当然です。「今日は疲れているから、明日の分と合わせてやろう」など、柔軟に対応しましょう。

この方法は、親子のコミュニケーションを深める良い機会にもなりますが、保護者にとっては大きな負担にもなり得ます。ご家庭の状況に合わせて、無理のない範囲で取り組むことが重要です。

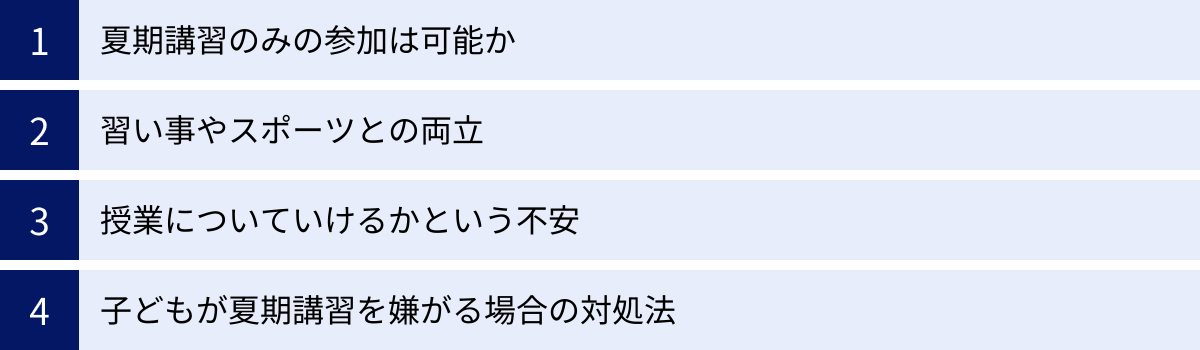

小学生の夏期講習に関するよくある質問

夏期講習を検討する中で、多くの保護者の方が抱く共通の疑問や不安があります。ここでは、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

夏期講習だけの参加は可能ですか?

はい、ほとんどの塾で夏期講習だけの参加が可能です。

多くの塾では、普段から通っている「内部生」とは別に、「夏期講習生」や「外部生」という形で広く受講者を募集しています。塾にとっては、夏期講習をきっかけに自塾の良さを知ってもらい、2学期以降の正規入塾に繋げるための絶好の機会でもあるため、外部生の参加を歓迎している場合がほとんどです。

ただし、注意点もあります。

- 入塾テスト(学力診断テスト): 夏期講習生であっても、適切なクラス分けのために、申し込み時にテストを受ける必要があるのが一般的です。

- 人気コースの定員: 中学受験コースなど、人気の高い講座は内部生だけで定員が埋まってしまうこともあります。希望する場合は、早めに情報を集めて問い合わせることが重要です。

夏期講習は、その塾の授業スタイルや雰囲気を知るための「お試し期間」として、非常に有効に活用できます。

習い事やスポーツと両立できますか?

はい、工夫次第で十分に両立は可能です。

夏休みも、ピアノやスイミング、サッカークラブなど、普段からの習い事を続けたいというお子様は多いでしょう。両立させるためには、夏期講習の選び方が鍵となります。

- スケジュールの柔軟な塾を選ぶ:

- 個別指導塾: 生徒の都合に合わせて曜日や時間帯を柔軟に設定できるため、最も両立しやすい選択肢です。

- オンライン塾: 自宅で好きな時間に受講できるため、習い事との調整が非常に容易です。

- 短期集中コース: 夏休みの全期間ではなく、「7月下旬の1週間だけ」「8月前半の5日間だけ」といった短期コースを選べば、他の予定に影響を与えにくくなります。

- 科目選択制: 全科目セットではなく、必要な科目だけを選んで受講することで、塾に通う日数を減らすことができます。

無理なスケジュールを組むと、子どもは心身ともに疲弊してしまいます。お子様の体力や集中力を考慮し、休息日や遊ぶ時間もしっかり確保できるような計画を立てることが大切です。

授業についていけるか不安です

その不安は、事前の準備と塾選びで解消できます。

特に初めて塾に通う場合、「周りはできる子ばかりだったらどうしよう」「授業が難しすぎてついていけなかったら…」と、子どもも保護者も不安に感じるのは当然のことです。

- 学力診断テストの重要性: 多くの塾では、申し込み前に学力診断テストを実施します。これは、お子様の現在の学力を正確に把握し、最適なレベルのクラスにご案内するためのものです。自分のレベルに合ったクラスからスタートできるので、ついていけないという心配は大きく軽減されます。

- 体験授業への参加: 実際の授業のスピードや難易度、クラスの雰囲気を肌で感じることで、不安を解消できます。「これなら大丈夫そう」とお子様自身が感じることが何より重要です。

- 塾への事前相談: 説明会や面談の際に、「授業のペースについていけるか心配です」と正直に相談してみましょう。塾側もそうした不安を抱えるご家庭が多いことを理解しており、補習の案内や、個別フォロー体制について説明してくれるはずです。

- 個別指導の検討: どうしても集団授業に不安がある場合は、自分のペースで学べる個別指導塾を選択するのが最も確実な解決策です。

大切なのは、不安を抱えたままにせず、積極的に情報を集め、塾に相談することです。

夏期講習を子どもが嫌がる場合はどうすればいいですか?

まず、無理強いは絶対に避けるべきです。

保護者が「あなたのためだから」と思っても、本人が嫌がっているのに無理やり通わせるのは、百害あって一利なしです。時間とお金を無駄にするだけでなく、子どもの学習意欲を根本から削いでしまい、親子関係が悪化する原因にもなりかねません。

- ステップ1:理由をじっくり聞く

まずは頭ごなしに否定せず、「どうして行きたくないの?」と、子どもの気持ちを優しく聞いてあげましょう。理由は様々です。- 「勉強自体が嫌だ」

- 「夏休みは友達と遊びたい」

- 「知らない場所や知らない人が怖い」

- 「できるかどうかが不安」

理由がわかれば、対処法も見えてきます。

- ステップ2:不安を取り除く

「知らない場所が怖い」という理由なら、一度一緒に塾を見学に行ってみる。「授業についていけるか不安」なら、簡単な内容の体験授業に参加させてみる、といったアプローチが有効です。「友達と遊びたい」という気持ちも尊重し、塾のない日は思いっきり遊べることを約束するのも良いでしょう。 - ステップ3:小さなステップから試す

いきなり長期間のコースを申し込むのではなく、「1日だけの体験講座」や「3日間だけの短期コース」など、ハードルの低いものから試してみるのも一つの手です。行ってみたら意外と楽しかった、ということもよくあります。 - ステップ4:「行かない」選択肢も尊重する

それでも本人が首を縦に振らない場合は、きっぱりと諦める勇気も必要です。その代わり、「じゃあ、夏期講習に行かない代わりに、おうちでこのドリルを毎日3ページやろう」というように、家庭での学習計画に切り替え、その約束は守らせるという姿勢が大切です。

子どもの気持ちを尊重し、親子で納得できる道を探すことが、結果的に有意義な夏休みに繋がります。

まとめ:子どもの目的に合った夏期講習で有意義な夏休みにしよう

小学生の夏期講習について、その必要性からメリット・デメリット、費用相場、そして後悔しない選び方まで、多角的に解説してきました。

夏期講習は、長期休暇中の学習習慣を維持し、苦手分野を克服したり、受験対策を進めたりするための非常に有効な手段です。しかし、全ての子どもにとって絶対に必要なものではなく、その必要性はお子様の学習状況や性格、ご家庭の教育方針によって大きく異なります。

この記事で繰り返しお伝えしてきたように、後悔しない夏期講習選びで最も重要なのは、以下の3つのポイントです。

- 目的の明確化: 「なぜ夏期講習に行くのか?」という目的を親子で共有することが、全てのスタート地点です。「学習習慣のため」「苦手克服のため」「受験のため」など、目的がはっきりすれば、選ぶべき講習の形も見えてきます。

- 子どもとの相性: どんなに評判の良い塾でも、お子様の学力レベルや性格に合っていなければ効果は半減します。体験授業などを活用し、子ども自身が「ここなら頑張れそう」と思える環境を選ぶことが何よりも大切です。

- 予算と計画性: 夏期講習は決して安くない投資です。授業料だけでなく、教材費などを含めた総額を把握し、家計に無理のない範囲で計画を立てましょう。早期割引の活用や、必要な講座に絞るなどの工夫も有効です。

夏期講習に参加する道も、参加せずに家庭学習や他の体験を優先する道も、どちらも尊重されるべき選択です。大切なのは、周囲に流されることなく、ご家庭とお子様にとっての「ベストな夏の過ごし方」は何かをじっくりと考え、親子で納得して決めることです。

この記事が、そのための判断材料となり、お子様にとって実り多い、素晴らしい夏休みを実現するための一助となれば幸いです。