小学生のお子様を持つ保護者の方にとって、「塾にはいつから通わせるべきか」は大きな関心事の一つではないでしょうか。周りの子どもたちが塾に通い始めると、「うちの子もそろそろ…」と焦りを感じるかもしれません。しかし、最適なタイミングは一人ひとりのお子様の性格や学習状況、そして家庭の教育方針によって大きく異なります。

早くから通わせれば学習習慣が身につくというメリットがある一方で、遊びたい盛りの子どもにとっては負担になる可能性もあります。また、中学受験を見据えるのか、学校の授業の補習が目的なのかによっても、適切な開始時期や塾の選び方は変わってきます。

この記事では、小学生が塾に通い始める一般的な時期や目的、学年別のメリット・デメリットを詳しく解説します。さらに、後悔しないための塾選びのポイントや費用相場、塾以外の学習方法についても網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、ご家庭とお子様にとって「最適な塾探しのスタートライン」が明確になり、自信を持って次の一歩を踏み出せるようになるはずです。 お子様の可能性を最大限に引き出すための、最適な選択を一緒に考えていきましょう。

目次

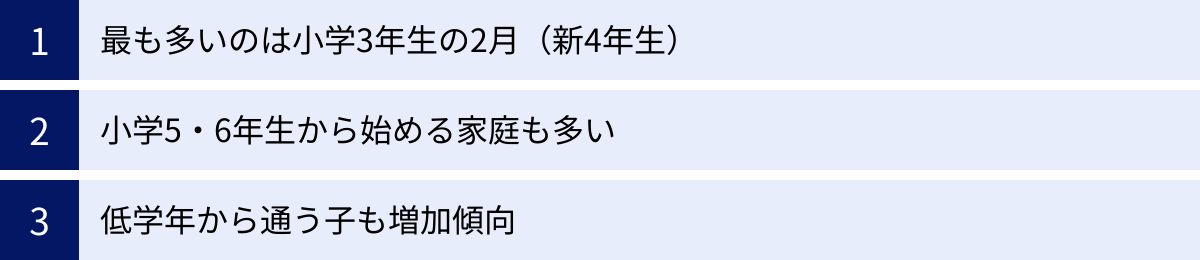

小学生が塾に通い始める時期はいつが多い?

小学生が塾に通い始めるタイミングは、家庭の教育方針や子どもの状況によって様々ですが、いくつかのピーク時期が存在します。ここでは、多くの家庭がどのようなタイミングで塾通いを検討し、決断しているのか、その背景とともに詳しく見ていきましょう。

最も多いのは小学3年生の2月(新4年生)

小学生の通塾開始時期として、最も大きな節目となるのが「小学3年生の2月」、つまり新学年の準備が始まる「新4年生」のタイミングです。多くの学習塾、特に中学受験を視野に入れた進学塾では、この時期を本格的な受験カリキュラムのスタートと位置づけています。

なぜこの時期が重要視されるのでしょうか。それにはいくつかの理由があります。

第一に、学習内容の質的な変化が挙げられます。小学校の学習は、3年生から4年生にかけて、具体的な事象を扱う学習から、より抽象的な思考が求められる学習へとシフトします。算数では割り算の筆算や小数・分数といった概念が登場し、国語ではより複雑な長文読解や論理的な記述が求められるようになります。理科や社会も本格的に始まり、暗記すべき知識量も一気に増加します。この「9歳の壁」や「10歳の壁」とも呼ばれる学習のつまずきが起こりやすい時期に、塾で先取り学習や補習を行うことで、学校の授業にスムーズについていけるようにしたいと考える保護者が多いのです。

第二に、中学受験を意識した動きが本格化する点です。難関・人気私立中学や公立中高一貫校の入試問題は、学校の教科書レベルを大きく超える内容が出題されます。これらの問題に対応するためには、特殊算(つるかめ算、旅人算など)や高度な読解・記述力など、専門的な対策が不可欠です。多くの進学塾では、4年生から3年間の計画的なカリキュラムを組んでおり、このスタートラインに乗り遅れないようにと、3年生の冬から入塾を検討する家庭が急増します。

実際に、大手進学塾の多くが新4年生向けの講座を2月から開講し、その前の秋から冬にかけて入塾説明会や体験授業を盛んに行います。人気の塾では定員が埋まってしまうこともあるため、中学受験を少しでも考えている家庭にとっては、この時期が最初の大きな決断のタイミングとなります。

小学5・6年生から始める家庭も多い

新4年生のタイミングを逃したからといって、遅すぎるわけではありません。小学校高学年である5年生や6年生から塾に通い始めるケースも非常に多く見られます。 この時期に始める子どもたちの目的は、大きく二つに分かれます。

一つは、中学受験への本格的な挑戦です。4年生の時点ではまだ中学受験を具体的に考えていなかったものの、本人の希望や周囲の影響で高学年から受験を決意するケースです。この場合、すでに塾に通っている子どもたちに追いつくために、かなり集中的な学習が必要になります。特に5年生からのスタートであれば、塾のカリキュラムに追いつくための個別フォローや家庭での猛烈な努力が求められます。6年生からのスタートはさらにハードルが上がりますが、本人の強い意志と基礎学力があれば、志望校のレベルによっては十分に可能です。

もう一つは、公立中学校進学に向けた学力固めです。中学受験はしないものの、中学校の勉強で良いスタートを切りたい、高校受験を有利に進めたいという目的で通塾するケースです。中学校では学習内容がさらに難しくなり、特に英語と数学でつまずく生徒が多くなります。小学校のうちに苦手科目を克服し、学習習慣を確立しておくことで、中学での学習をスムーズに進めることができます。この目的の場合、進学塾のような厳しいカリキュ-ラムではなく、学校の授業の予習・復習を中心に行う「補習塾」が選ばれることが一般的です。

高学年からの通塾は、子ども自身に「なぜ塾に行くのか」という目的意識が芽生えやすいため、モチベーションを高く保ちやすいというメリットがあります。一方で、すでに友人関係や習い事で生活リズムが固まっているため、新たに塾の時間を確保するのが難しいという側面もあります。

低学年から通う子も増加傾向

近年、小学校低学年(1〜3年生)から塾に通わせる家庭も増加しています。 この背景には、早期教育への関心の高まりや、共働き家庭の増加などが影響していると考えられます。

低学年からの通塾の最大の目的は、「学習習慣の定着」と「勉強に対するプラスのイメージ作り」です。この時期の子どもたちは、スポンジのように様々なことを吸収します。遊びの延長のような楽しい授業を通じて、机に向かうことや学ぶことの楽しさを知ることで、その後の本格的な学習にも抵抗なく入っていけるようになります。計算や漢字といった基礎的なスキルを繰り返し練習することで、確固たる基礎学力を築くことも大きなメリットです。

また、中学受験を視野に入れている家庭では、本格的な受験勉強が始まる4年生の段階でトップクラスに入れるよう、低学年から準備を始めるケースも少なくありません。思考力や発想力を鍛えるパズルやゲーム形式の教材を取り入れた塾もあり、単なる知識の詰め込みではない「地頭」を鍛えることを目的としています。

さらに、英語やプログラミングといった、将来必要とされるスキルを早期に身につけさせたいというニーズも高まっています。これらの専門塾に低学年から通うことで、学校の授業だけでは得られない能力を伸ばすことができます。

ただし、低学年からの通塾には注意も必要です。本人の意思を無視して無理強いすると、勉強嫌いになってしまうリスクがあります。また、友人との遊びや様々な体験活動も、この時期の子どもの成長には不可欠です。塾の宿題に追われて外で遊ぶ時間が極端に減ってしまうことのないよう、バランスの取れた生活を送れるような配慮が求められます。

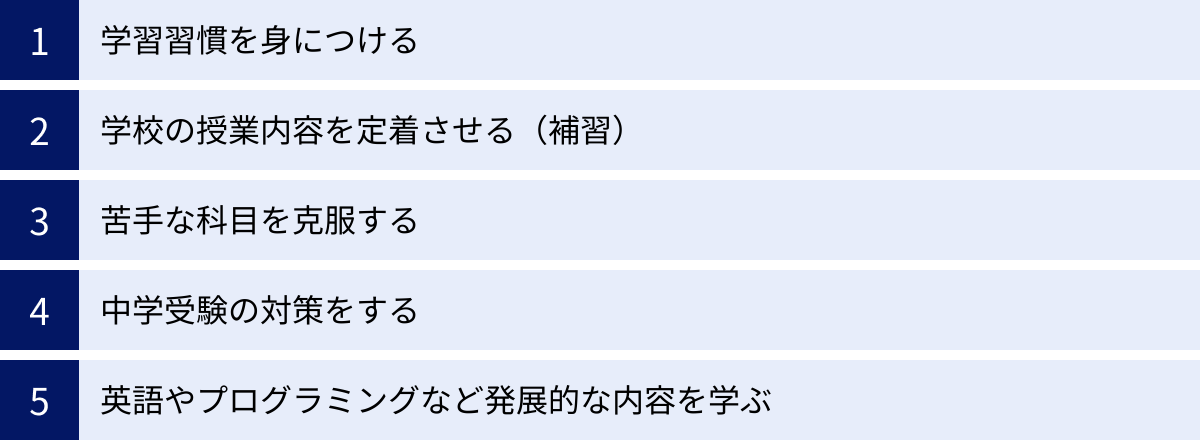

なぜ塾に通うの?小学生が塾に通う主な目的

小学生が塾に通う理由は、一人ひとり異なります。保護者が「なぜ塾に通わせたいのか」、そして子ども自身が「何のために塾に行くのか」、その目的を明確にすることが、塾選びの第一歩であり、学習効果を最大化する鍵となります。ここでは、小学生が塾に通う主な目的を5つに分け、それぞれの背景や塾が果たす役割について詳しく解説します。

学習習慣を身につける

「家に帰っても、テレビやゲームばかりでなかなか机に向かわない」「宿題を始めるまでに時間がかかり、親子で喧嘩になってしまう」。これは多くの家庭で聞かれる悩みです。塾に通う大きな目的の一つは、このような状況を改善し、正しい「学習習慣」を身につけることです。

学習習慣とは、単に毎日勉強することではありません。「決まった時間に、決まった場所で、集中して学習に取り組む」という一連の行動が、無理なく自然にできる状態を指します。塾はこの習慣を形成するための最適な環境を提供してくれます。

まず、塾には「勉強する」という明確な目的を持った子どもたちが集まります。周りの友達が真剣に問題に取り組んでいる姿を見ることで、「自分も頑張ろう」という気持ちが自然に湧き上がります。また、講師が子どもたちの集中力を引き出し、適切に導いてくれるため、自宅で一人で勉強するよりも質の高い学習時間を確保できます。

週に1〜2回でも塾に通い、「この曜日のこの時間は勉強する時間」というリズムができると、それが生活の一部となります。塾の宿題をこなすために、家庭での学習計画を立てる必要も出てくるでしょう。最初は親がサポートしながら、「塾から帰ったらまず宿題をやる」「明日の準備をする」といった行動を繰り返すうちに、徐々に子どもが自律的に学習を進められるようになります。

このように、塾は強制的に勉強させる場所というよりも、学習する環境とペースを提供し、子どもの中に眠る「やる気スイッチ」を押してくれる存在と言えるでしょう。低学年のうちからこの習慣を身につけておくことは、学年が上がるにつれて難しくなる学習内容に対応していく上で、非常に大きな財産となります。

学校の授業内容を定着させる(補習)

小学校の授業は、多くの子どもたちが理解できるように進められますが、それでも一人ひとりの理解度には差が生まれます。一度つまずいてしまうと、その後の授業が分からなくなり、勉強への苦手意識が芽生え、悪循環に陥ってしまうことも少なくありません。このような「わからない」を放置せず、学校の授業内容を確実に理解し、定着させる「補習」も、塾の重要な役割です。

補習を目的とする塾では、主に学校の教科書に沿った内容で、授業の予習や復習を行います。予習をしておけば、学校の授業が「わかる」状態でのぞめるため、子どもは自信を持って手を挙げたり、発表したりできます。この成功体験が、学習意欲をさらに高めます。

また、復習では、学校の授業で理解が曖昧だった部分を、わかるまで丁寧に教えてもらえます。集団授業では質問しづらい内気な子でも、個別指導塾などでは気軽に質問できる環境が整っています。講師は子どもが「どこで」「なぜ」つまずいているのかを的確に見抜き、その子に合った方法で解説してくれます。

例えば、算数の分数の計算でつまずいた場合、単に解き方を教えるだけでなく、その前段階である約分や通分の理解が不十分なのか、あるいは九九の定着が甘いのか、といった根本的な原因まで遡って指導してくれます。このようなきめ細やかなサポートによって、苦手意識が生まれる前、あるいは生まれてすぐの段階でつまずきを解消できるのが、補習塾の大きなメリットです。学校のテストの点数が上がるなど、目に見える成果が出やすいのも特徴で、子どもの自信回復に直結します。

苦手な科目を克服する

「算数の文章問題だけがどうしても苦手」「国語の読解問題になると、何を書いていいかわからなくなる」。特定の科目にだけ強い苦手意識を持っている子どももいます。このような特定の「苦手科目」を克服することも、塾に通う大きな目的の一つです。

苦手科目が生まれる原因は様々です。前の学年で習った内容の理解が不十分なまま進んでしまった「知識の抜け漏れ」が原因の場合もあれば、問題の解き方のコツが掴めていない、あるいはその科目の勉強法自体がわかっていないというケースもあります。

苦手科目克服を目的とする場合、集団指導塾よりも、一人ひとりのペースに合わせて指導してくれる個別指導塾や、特定の科目に特化した専門塾が効果的です。個別指導塾では、講師が子どもの解答プロセスをじっくりと見て、どこで思考が止まっているのか、どのような勘違いをしているのかを分析し、オーダーメイドの指導プランを立ててくれます。

例えば、算数の図形問題が苦手な子に対しては、実際に図形を工作して立体感覚を養うところから始めたり、国語の記述が苦手な子には、文章の要点を抜き出す練習から段階的に指導したりと、その子の特性に合わせたアプローチが可能です。

重要なのは、子どもが「自分はダメだ」と思い込んでしまう前に、専門家の力を借りて「わかる」「できる」という体験をさせてあげることです。成功体験を積み重ねることで、苦手科目に対する心理的な壁が取り払われ、自ら進んで取り組む姿勢が生まれます。一つの科目を克服したという自信は、他の科目の学習にも良い影響を与えるでしょう。

中学受験の対策をする

小学生が塾に通う目的の中で、最も専門的かつ明確なものが「中学受験対策」です。国公私立の中学校入試は、学校の教科書で学ぶ内容だけでは到底太刀打ちできない、特殊で高度な問題が出題されます。そのため、志望校に合格するためには、中学受験専門の「進学塾」に通うことがほぼ必須となります。

進学塾の役割は多岐にわたります。

第一に、独自のカリキュラムと教材です。進学塾では、長年の入試分析に基づいて作成されたオリジナルのテキストを使い、小学校の学習指導要領の範囲を超えた内容を、計画的に指導します。算数の「特殊算」や、理科・社会の細かな知識、国語の長文読解テクニックなど、受験に必要な知識とスキルを網羅的に学ぶことができます。

第二に、競争環境とモチベーションの維持です。同じ目標を持つライバルたちとクラスで切磋琢磨することで、高い学習意欲を維持できます。定期的に行われるテストで自分の立ち位置を客観的に把握し、クラス昇降などを通じて競争意識を高める仕組みは、多くの子どもの負けず嫌いな気持ちに火をつけます。

第三に、豊富な情報力と進路指導です。各中学校の出題傾向、校風、入試制度といった膨大なデータを保有しており、それに基づいた的確な進路指導を行ってくれます。保護者向けの説明会も頻繁に開催され、最新の入試情報や家庭での学習サポートの方法などを知ることができます。これは、個人で情報収集するには限界があるため、非常に価値のあるサポートです。

中学受験は、子どもだけでなく、家族全体で取り組む一大プロジェクトです。進学塾は、その厳しい道のりを共に歩み、合格へと導いてくれる頼もしいパートナーと言えるでしょう。

英語やプログラミングなど発展的な内容を学ぶ

グローバル化やAI技術の進展が加速する現代において、学校の教科だけにとどまらず、将来を見据えた「発展的な内容」を学ばせたいというニーズも高まっています。 その代表格が「英語」と「プログラミング」です。

2020年度から小学校でも英語が教科化され、プログラミング教育も必修化されましたが、学校の授業時間だけでは十分なスキルを身につけるのは難しいのが現状です。そのため、より専門的な指導を受けられる塾やスクールに通う子どもが増えています。

英語塾では、ネイティブ講師とのコミュニケーションを通じて、実践的な「聞く」「話す」能力を養うことができます。フォニックス(文字と音の関係を学ぶ学習法)を学んだり、英検などの資格取得を目指したりと、目的も様々です。早くから英語に親しむことで、英語への抵抗感をなくし、将来の可能性を大きく広げることができます。

プログラミング教室では、ゲームやアニメーションの制作などを通じて、プログラミングの基礎を楽しく学びます。ここで養われるのは、単にコードを書く技術だけではありません。物事を順序立てて考える「論理的思考力」や、試行錯誤を繰り返して問題を解決する「問題解決能力」、そして新しいものを創り出す「創造力」といった、これからの時代に不可欠な力を育むことができます。

これらの発展的な学習は、子どもの知的好奇心を刺激し、得意なことや好きなことを見つけるきっかけにもなります。学校の勉強とはまた違った角度から子どもの能力を伸ばしたいと考える家庭にとって、これらの専門塾は魅力的な選択肢となっています。

【学年別】小学生が塾に通うメリット・デメリット

塾に通い始めるタイミングは、その後の学習効果や子どもの成長に大きな影響を与えます。低学年から始める場合と高学年から始める場合、それぞれにメリットとデメリットが存在します。両方を正しく理解し、お子様の性格や発達段階に合わせて判断することが重要です。

| 学年 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 低学年(1〜3年生) | ・学習習慣を早期に形成しやすい ・勉強への抵抗感をなくせる ・基礎学力を徹底的に固められる ・知的好奇心を刺激し、学ぶ楽しさを知れる |

・遊び時間が減り、ストレスになる可能性がある ・無理強いすると勉強嫌いの原因になる ・費用負担の期間が長くなる ・本人の意思が伴わない「やらされ感」が出やすい |

| 高学年(4〜6年生) | ・目的意識が明確でモチベーションを高く保ちやすい ・本人の意思で主体的に選択できる ・短期間で集中して成果を出しやすい ・費用負担の期間が短い |

・学習習慣がないと、ついていくのが大変 ・周りとの学力差に焦りを感じやすい ・カリキュラムの途中参加で追いつく負担が大きい ・生活リズムの変化に対応が必要 |

低学年(1〜3年生)から通う場合

メリット

低学年から塾に通う最大のメリットは、本格的な学習が始まる前に「勉強の土台」をしっかりと築けることです。

- 学習習慣の早期形成: 低学年のうちは、まだ生活リズムが固まりきっていないため、新しい習慣を受け入れやすい時期です。「週に一度、塾に行く日」というサイクルを生活に組み込むことで、勉強を歯磨きや入浴のような当たり前の習慣として捉えられるようになります。「机に向かう」ことへの抵抗感をなくし、自然な形で学習習慣を身につけられるのは、この時期ならではの大きな利点です。

- 学ぶ楽しさの実感と知的好奇心の育成: 低学年向けの塾では、クイズやゲーム、実験などを取り入れ、子どもが「楽しい!」と感じられるような工夫が凝らされた授業が多く行われます。この「楽しい」というポジティブな経験が、学習意欲の源泉となります。知的好奇心を刺激されることで、「もっと知りたい」「なぜだろう?」と自ら考える姿勢が育まれ、その後の探究的な学びに繋がっていきます。

- 基礎学力の徹底: 算数の計算や国語の漢字、読解力といった学習の基礎は、低学年のうちにどれだけ丁寧に積み重ねたかで、その後の学力の伸びが大きく変わってきます。学校の授業よりも一歩進んだ内容や、反復練習を通じて、これらの基礎を確実に定着させることができます。つまずきやすいポイントを早期に発見し、個別に対応してもらえるのも塾ならではのメリットです。

- 中学受験へのスムーズな移行: 将来的に中学受験を考えている場合、低学年から通塾することで、本格的な受験勉強が始まる新4年生の段階で、有利なスタートを切ることができます。学習習慣が身についているだけでなく、塾の環境や学習ペースにも慣れているため、精神的な負担が少なく、スムーズに受験カリキュラムへ移行できます。

デメリット

一方で、低学年からの通塾には慎重に検討すべきデメリットも存在します。

- 遊び時間の減少とストレス: 小学校低学年は、友達との外遊びや様々な体験活動を通じて、社会性や身体能力、創造性を育む非常に重要な時期です。塾の宿題に追われて、これらの時間が奪われてしまうと、子どもの心身の健やかな発達に影響を及ぼす可能性があります。子どもがストレスを感じていないか、十分にリフレッシュする時間があるか、保護者が注意深く見守る必要があります。

- 勉強嫌いになるリスク: 子ども自身に「塾に行きたい」という気持ちがないのに、親が一方的に通わせてしまうと、勉強が「やらされるもの」「つらいもの」になってしまう危険性があります。特に、難しすぎる内容や多すぎる宿題は、子どもの自信を失わせ、勉強そのものへの嫌悪感を抱かせる原因になりかねません。塾が子どもにとって楽しみな場所になっているかどうかが、重要な判断基準です。

- 長期的な費用負担: 当然ながら、通塾期間が長くなればなるほど、家庭の経済的な負担は大きくなります。低学年から中学受験が終わる6年生まで通い続けると、総額はかなりの金額になります。家計の状況を考慮し、無理のない計画を立てることが不可欠です。

- 主体性の欠如: 何から何まで塾のカリキュラムに沿って学習を進めていると、自分で学習計画を立てたり、工夫したりする主体性が育ちにくいという側面もあります。塾に依存しすぎず、家庭学習では自分で考えて取り組む時間も大切にするなど、バランス感覚が求められます。

高学年(4〜6年生)から通う場合

メリット

高学年からの通塾は、低学年からのスタートとは異なるメリットがあります。

- 明確な目的意識: 高学年になると、子ども自身も自分の学力状況や将来について考えるようになります。「苦手な算数を克服したい」「〇〇中学校に行きたい」といった明確な目的を持って通塾するため、学習へのモチベーションを高く保ちやすいのが最大のメリットです。本人の「やりたい」という気持ちが原動力になるため、学習効果も上がりやすくなります。

- 主体的な選択: 通う塾やコースを子ども自身の意思で選べるケースが増えます。自分で決めたことだからこそ、責任感が生まれ、困難な課題にも前向きに取り組むことができます。この経験は、学習面だけでなく、精神的な成長にも繋がります。

- 効率的な学習: 目的がはっきりしているため、「苦手分野の集中対策」「志望校の過去問演習」など、やるべきことに絞って効率的に学習を進めることができます。特に中学受験をしない場合、中学校の学習でつまずきやすい単元(算数の割合、英語の基礎など)に的を絞って対策することで、短期間でも大きな成果が期待できます。

- 費用と時間の節約: 通塾期間が短い分、当然ながら費用負担は少なくなります。また、それまで習い事や友人との時間を十分に確保できていたため、塾通いを始めることへの精神的な抵抗も少ない傾向にあります。

デメリット

高学年からのスタートには、乗り越えるべきハードルも存在します。

- 学習習慣の壁: 高学年まで家庭学習の習慣が全く身についていない場合、急に塾のペースについていくのは非常に大変です。毎日一定量の宿題をこなす生活に慣れるまで、親子ともに苦労する可能性があります。

- 周囲との学力差: 特に中学受験を目指して進学塾に入る場合、低学年から通っている生徒との学力差に愕然とすることがあります。テストの成績が振るわず、自信をなくしてしまったり、焦りから学習が空回りしてしまったりするリスクがあります。「最初はできなくて当たり前。これから追いつけばいい」という前向きな声かけなど、保護者の精神的なサポートが不可欠です。

- カリキュラムへの適応: 多くの塾のカリキュラムは、積み上げ式で構成されています。途中から入ると、すでに習ったはずの単元が抜けているため、授業内容が理解できないことがあります。塾によっては補習講座を用意している場合もありますが、基本的には家庭で前の範囲を自習するなど、キャッチアップのための相当な努力が求められます。

- 塾選びのプレッシャー: 高学年からのスタートは、時間的な余裕があまりありません。そのため、最初の塾選びで失敗してしまうと、挽回するのが難しくなります。体験授業などを活用し、子どもに本当に合った塾を慎重に見極める必要があります。

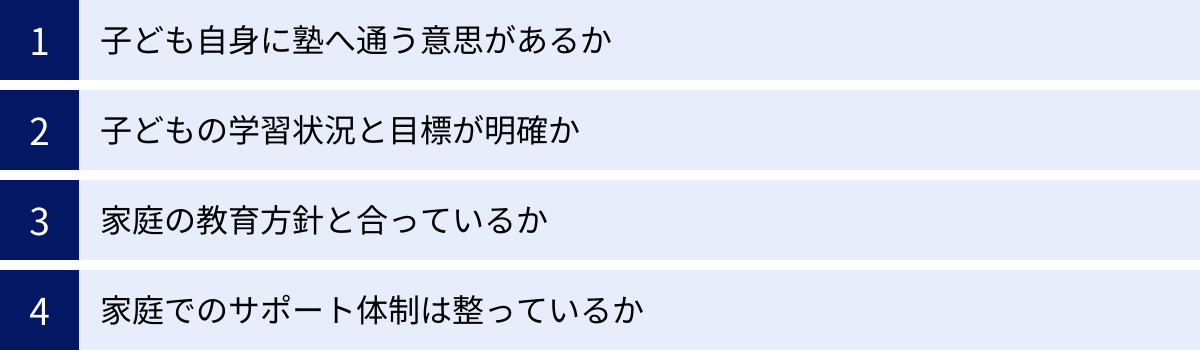

塾に通わせるかどうかの判断基準

「周りの子が行き始めたから」「中学受験をするかもしれないから」といった理由だけで塾通いを決めてしまうのは早計です。塾は子どもにとって大きな環境の変化であり、家庭にとっても時間的・経済的な負担が伴います。後悔のない選択をするために、以下の4つの基準を基に、ご家庭でじっくりと話し合ってみましょう。

子ども自身に塾へ通う意思があるか

塾に通うのは、親ではなく子ども自身です。したがって、最も尊重すべきなのは「子どもの意思」です。 どれだけ評判の良い塾に通わせても、本人にやる気がなければ、その効果は半減してしまいます。無理強いは、子どもの自己肯定感を下げ、勉強嫌いを加速させる最悪の結果を招きかねません。

もちろん、「塾に行きたい?」と聞いて、最初から「行きたい!」と即答する子どもばかりではないでしょう。特に低学年のうちは、塾がどんな場所かイメージできず、不安を感じるかもしれません。

大切なのは、一方的に決めるのではなく、親子で対話をすることです。「塾に行くと、学校でわからなかったところがわかるようになるらしいよ」「お友達の〇〇ちゃんも、塾で新しいお友達ができて楽しいって言ってたよ」というように、塾のポジティブな側面を伝えてみましょう。体験授業に一緒に参加して、実際の雰囲気を肌で感じるのも良い方法です。

その上で、子どもが「面白そう」「やってみたい」という気持ちを示したら、それがゴーサインです。もし、どうしても乗り気でない場合は、なぜ行きたくないのか、その理由を丁寧に聞いてあげましょう。「遊ぶ時間がなくなるのが嫌だ」「知らない場所が怖い」といった不安があるのかもしれません。その不安を解消する方法(例えば、週1回のコースから始める、最初は親が送り迎えをするなど)を一緒に考える姿勢が重要です。

最終的に子どもが「自分のために行くんだ」と主体的に捉えられたとき、塾での学びは最も効果的なものになります。

子どもの学習状況と目標が明確か

なぜ塾に通う必要があるのか、その目的を具体的にすることが重要です。目的が曖昧なままでは、最適な塾を選ぶことも、学習効果を測ることもできません。まずは、現状のお子様の学習状況を客観的に把握することから始めましょう。

- 得意な科目、苦手な科目は何か? (学校のテストや通知表を参考に)

- どの単元でつまずいているか? (計算はできるが文章問題が苦手、など具体的に)

- 家庭での学習態度はどうか? (集中できるか、宿題を嫌がらないか)

- 学校の授業にはついていけているか? (本人や先生の話から)

これらの現状分析を踏まえた上で、「何のために塾に行くのか」という目標を設定します。

- 目標の具体例

- 補習・学力定着: 「算数の分数の計算をマスターする」「学校のテストで平均80点以上を目指す」

- 学習習慣の確立: 「毎日30分、机に向かう習慣をつける」「宿題を言われなくても自分でやるようになる」

- 苦手克服: 「国語の長文読解への苦手意識をなくす」

- 中学受験: 「〇〇中学校の合格を目指す」「偏差値〇〇を目標にする」

- 発展学習: 「英検〇級に合格する」「プログラミングで簡単なゲームを作れるようになる」

このように目標が具体的であればあるほど、塾に求めるもの(指導形式、カリキュラム、専門性など)が明確になり、塾選びのミスマッチを防ぐことができます。

家庭の教育方針と合っているか

塾には様々なタイプがあり、その指導方針や教育理念も千差万別です。ご家庭の教育方針と塾の方針が大きく異なると、子どもが混乱したり、親子関係に溝が生じたりする可能性があります。

例えば、以下のような点を考えてみましょう。

- 競争に対する考え方: 「ライバルと切磋琢磨して上を目指してほしい」と考える家庭であれば、クラス分けや成績順の席次があるような競争的な環境の塾が合うかもしれません。一方で、「自分のペースで、他人と比較せずに伸び伸びと学んでほしい」と考えるなら、一人ひとりに寄り添う個別指導塾や、アットホームな雰囲気の個人塾の方が適しているでしょう。

- 宿題の量や学習への関与: 「宿題は多くても構わないので、徹底的に鍛えてほしい」という方針か、「家庭での時間は、勉強だけでなく家族団らんや趣味も大切にしたいので、宿題は適度な量がいい」という方針か。塾によって宿題の量は大きく異なります。

- 自主性の尊重: 「カリキュラムに沿って、やるべきことをきっちり管理してほしい」のか、「子どもの興味や自主性を尊重し、寄り道や試行錯誤も大切にしてほしい」のか。塾の指導スタイルが、どちらに近いかを見極めることも大切です。

塾の説明会や面談の際に、こうした家庭の教育方針を率直に伝え、塾の理念と合致しているかを確認する作業は非常に重要です。 塾はあくまで家庭教育のサポート役であり、教育の主役は家庭であるという認識を忘れないようにしましょう。

家庭でのサポート体制は整っているか

子どもを塾に通わせることは、想像以上に保護者のサポートが必要になります。このサポート体制が整っているかどうかも、現実的な判断基準として考慮しなければなりません。

具体的に必要となるサポートには、以下のようなものがあります。

- 物理的なサポート:

- 送り迎え: 特に低学年のうちは、安全のために送り迎えが必要になることが多いです。教室の場所、時間帯、保護者の就労状況などを考慮し、無理なく続けられるか検討しましょう。

- 食事の準備: 夕方から夜にかけて授業がある場合、塾の前後に軽食やお弁当が必要になることがあります。

- 学習面のサポート:

- 宿題の管理: 塾の宿題の進捗を確認し、分からない問題があれば一緒に考えたり、質問するように促したりする役割が求められます。特に中学受験塾では、宿題の量が膨大になるため、スケジュールの管理や取捨選択など、親の関与が不可欠です。

- 持ち物の準備: テキストやノート、プリント類など、忘れ物がないかを確認するサポートも、特に低学年のうちは必要です。

- 精神的なサポート:

- モチベーションの維持: テストの成績が上がらず落ち込んでいるときや、勉強に疲れてしまったときに、励ましたり、話を聞いてあげたりする精神的なケアは最も重要です。

- 体調管理: 睡眠時間を確保し、栄養バランスの取れた食事を用意するなど、ハードな塾生活を乗り切るための体調管理も保護者の大切な役割です。

これらのサポートを、共働きのご家庭であれば夫婦でどのように分担するのか、祖父母などの協力は得られるのか、事前に具体的に話し合っておくことが大切です。 サポート体制に無理が生じると、家庭全体が疲弊してしまい、結果的に子どもの学習にも悪影響を及ぼしかねません。

後悔しない小学生の塾選びのポイント7つ

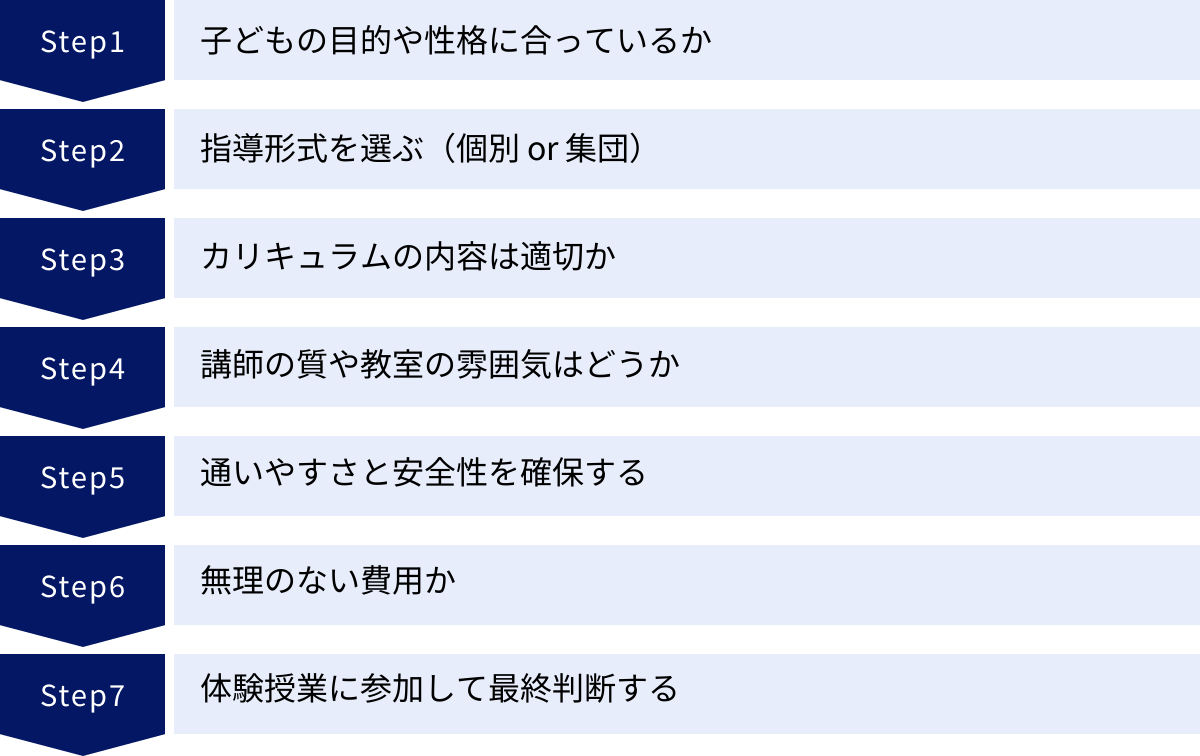

数ある塾の中から、お子様にとって最適な一校を見つけ出すのは簡単なことではありません。しかし、いくつかの重要なポイントを押さえておくことで、後悔のない塾選びが可能になります。ここでは、絶対に外せない7つのチェックポイントを具体的に解説します。

① 子どもの目的や性格に合っているか

塾選びの出発点は、「何のために塾に行くのか(目的)」と「どんな子どもなのか(性格)」を明確にすることです。

まず「目的」で考えましょう。

- 学校の補習・学習習慣の定着が目的なら: 学校の教科書に準拠したテキストを使い、基礎・基本を丁寧に教えてくれる「補習塾」が適しています。個別指導や少人数制の塾なら、一人ひとりのつまずきにきめ細かく対応してもらえます。

- 中学受験が目的なら: 志望校のレベルや出題傾向に合わせた専門的なカリキュラムを持つ「進学塾」一択です。豊富な入試情報や手厚い進路指導も、進学塾を選ぶ大きな理由になります。

- 英語やプログラミングなど特定のスキルを伸ばしたいなら: それぞれの分野に特化した「専門塾」やスクールを選びましょう。

次に「性格」です。

- 負けず嫌いで競争が好きな子: クラス分けがあり、ライバルと切磋琢磨できる環境の「集団指導塾」で能力を伸ばしやすいでしょう。

- 内気で質問するのが苦手な子: 自分のペースで、先生に1対1で気兼ねなく質問できる「個別指導塾」が安心です。

- マイペースで探究心が強い子: 型にはまった指導よりも、子どもの興味を引き出し、自主性を尊重してくれるようなユニークな方針の塾が合うかもしれません。

パンフレットやウェブサイトの情報だけでなく、体験授業などを通じて、塾の雰囲気がお子様の性格とマッチするかを肌で感じることが重要です。

② 指導形式はどちらが良いか(個別指導・集団指導)

塾の指導形式は、大きく「個別指導」と「集団指導」に分かれます。それぞれに特徴があり、お子様の性格や学習状況によって向き不向きがあります。

| 指導形式 | メリット | デメリット | こんな子におすすめ |

|---|---|---|---|

| 個別指導 | ・自分のペースで学習できる ・質問しやすい ・苦手分野に特化できる ・曜日や時間を選びやすい |

・費用が比較的高め ・競争環境がないため、緊張感に欠ける場合がある ・講師との相性が学習効果を大きく左右する |

・内気、マイペースな子 ・特定の苦手科目を集中的に克服したい子 ・部活や他の習い事と両立したい子 |

| 集団指導 | ・費用が比較的安め ・ライバルと切磋琢磨できる ・体系的なカリキュラムで網羅的に学べる ・豊富な入試情報やデータが得やすい(特に大手) |

・授業がどんどん進むため、一度つまずくと遅れやすい ・質問するタイミングを逃しやすい ・曜日や時間が固定されている |

・競争が好きな子、負けず嫌いな子 ・周りの影響を受けて頑張れる子 ・中学受験など明確な目標がある子 |

集団指導と個別指導のハイブリッド型(普段は集団授業で、苦手科目は個別でフォローなど)を提供している塾もあります。 どちらか一方に決めるのではなく、お子様の状況に合わせて柔軟に検討しましょう。

③ カリキュラムの内容は適切か

塾の心臓部とも言えるのが「カリキュラム」と「教材」です。これがお子様の学力レベルや目標に合っているか、慎重に見極める必要があります。

チェックすべきポイントは以下の通りです。

- 難易度: 簡単すぎては物足りず、難しすぎてはやる気を失ってしまいます。体験授業を受けたり、実際に使われているテキストを見せてもらったりして、お子様が「少し頑張ればできそう」と感じられるレベルかどうかを確認しましょう。

- 進度: 学校の授業より少し先を予習するペースなのか、学年を超えてどんどん先に進むペースなのか。特に集団指導塾では、授業のスピードについていけるかが重要です。

- 宿題の量と質: 宿題の量は、家庭での学習習慣や生活リズムに大きく影響します。多ければ良いというものではなく、学んだことを定着させるために適切で良質な問題が、無理のない量で出されているかがポイントです。「宿題をこなすこと」が目的になってしまわないよう注意が必要です。

- カリキュラムの柔軟性: 途中でコースを変更したり、受講科目を追加・削減したりすることが可能か。子どもの状況の変化に柔軟に対応できるかどうかも確認しておくと安心です。

④ 講師の質や教室の雰囲気はどうか

どんなに優れたカリキュラムや教材があっても、それを教える「講師」との相性が悪ければ、学習効果は上がりません。また、子どもが長い時間を過ごす「教室の環境」も非常に重要です。

- 講師について:

- 指導力: 分かりやすく、子どもの興味を引きつける教え方か。

- 人柄: 優しく、質問しやすい雰囲気か。子どものやる気を引き出すのがうまいか。

- 情熱: プロ意識と情熱を持って指導にあたっているか。

- 学生アルバイトかプロ講師か: どちらが良いとは一概には言えませんが、講師の構成や研修制度について確認しておくと良いでしょう。学生講師には親しみやすさ、プロ講師には安定した指導力というメリットがそれぞれあります。

- 教室の雰囲気について:

- 生徒の様子: 授業に集中しているか。生徒同士や講師との関係は良好か。

- 教室の環境: 整理整頓され、清潔か。明るく、勉強に集中できる環境か。

- 自習室の有無と環境: 授業のない日でも利用できる自習室があるか。静かで集中できる環境が保たれているか。

- コミュニケーション: 保護者との面談や連絡は定期的かつ丁寧に行われるか。

これらの点は、体験授業や教室見学の際に、自分の目で見て、肌で感じることが何よりも大切です。 事務スタッフの電話対応なども、その塾の姿勢を知る一つの手がかりになります。

⑤ 通いやすい場所か・安全性は確保されているか

塾通いは長期間にわたることが多いため、無理なく安全に通えることは絶対条件です。

- 通塾の利便性:

- 距離と時間: 自宅から教室までの距離はどれくらいか。徒歩、自転車、電車、バスなど、どの手段で何分かかるか。子どもが一人で通える距離か。

- アクセス: 駅やバス停からの距離は近いか。雨の日でも通いやすいか。

- 安全性:

- 周辺環境: 教室までの道に、夜でも人通りがあり、明るいか。危険な場所はないか。

- 防犯対策: 入退室をメールで知らせてくれるシステムがあるか。教室内に防犯カメラは設置されているか。災害時の避難経路や対応は明確になっているか。

特に共働きのご家庭など、送り迎えが難しい場合は、安全性は最優先で考慮すべき項目です。 少し遠くても評判の良い塾を選ぶか、多少妥協しても近くの安全な塾を選ぶか、ご家庭の状況に合わせて判断しましょう。

⑥ 無理のない費用か

塾にかかる費用は、月々の授業料だけではありません。入塾金、教材費、季節講習費(春期・夏期・冬期)、テスト代、施設維持費など、様々な費用が発生します。

料金体系を検討する際は、必ず年間の総額で考えるようにしましょう。

「月謝は安いと思ったのに、夏期講習や特別講座で結局かなりの金額になった」というケースは少なくありません。入塾を検討する際には、料金体系について詳細な説明を求め、追加で発生する可能性のある費用についても全て確認しておくことが重要です。

家計を圧迫してまで無理に通わせるのは、本末転倒です。教育費全体のバランスを考え、継続的に支払い可能な範囲の塾を選びましょう。兄弟割引などの制度があるかも確認すると良いでしょう。

⑦ 体験授業に参加して最終判断する

ここまで挙げてきた6つのポイントは、パンフレットやウェブサイト、説明会である程度確認できます。しかし、最終的に「この塾がお子様に合っているか」を判断するためには、必ず「体験授業」に参加しましょう。

体験授業は、お子様自身が塾の良し悪しを判断するための最も重要な機会です。保護者の方も、可能であれば授業の様子を見学させてもらいましょう。

- 子どもがチェックすべきこと:

- 授業は楽しかったか? 分かりやすかったか?

- 先生は優しかったか? 質問しやすそうだったか?

- 教室の雰囲気や、周りの生徒たちの様子はどうか?

- 「また来たい」と思えたか?

- 保護者がチェックすべきこと:

- 子どもが楽しそうに、集中して授業に参加しているか。

- 講師の指導方法や、子どもへの接し方は適切か。

- 他の生徒の学習態度や、教室全体の雰囲気はどうか。

- 教室長やスタッフの対応は丁寧で信頼できるか。

複数の塾の体験授業に参加して比較検討するのが理想です。最終的には、お子様が「ここなら頑張れそう!」と前向きな気持ちになれる塾を選ぶことが、成功への一番の近道です。

小学生の塾にかかる費用相場

塾に通わせる上で、最も気になることの一つが費用でしょう。塾の費用は、目的(補習か受験か)や指導形式(集団か個別か)によって大きく異なります。ここでは、文部科学省の調査データなども参考にしながら、小学生の塾にかかる費用の相場を解説します。

| 塾の種類 | 指導形式 | 月謝の目安 | 年間費用の目安 |

|---|---|---|---|

| 補習塾 | 集団指導 | 10,000円~20,000円 | 150,000円~300,000円 |

| 個別指導 | 15,000円~35,000円 | 200,000円~500,000円 | |

| 進学塾 | 集団指導 | 20,000円~60,000円 | 400,000円~1,200,000円 |

| 個別指導 | 30,000円~80,000円 | 500,000円~1,500,000円以上 |

※上記はあくまで一般的な目安であり、受講科目数、地域、学年によって変動します。

※年間費用には、月謝のほかに教材費、季節講習費、模試代などが含まれます。

補習塾の場合

学校の授業のフォローや学習習慣の定着を目的とする「補習塾」は、進学塾に比べて費用が比較的安価です。

- 集団指導:

週1〜2回、1〜2科目の受講で、月謝は10,000円〜20,000円程度が相場です。これに教材費や諸経費が加わり、季節講習(夏期・冬期など)は別途費用がかかるのが一般的です。年間の総額としては、15万円〜30万円程度を見ておくと良いでしょう。 - 個別指導:

講師1人に対して生徒1〜2人程度の形式が多く、集団指導よりも割高になります。週1回(1科目)の受講で、月謝は15,000円〜35,000円程度が目安です。受講科目数や時間を増やすと、その分費用も上がります。年間の総額では、20万円〜50万円程度になることが多いです。個別指導はコマ数やカリキュラムの自由度が高いため、家庭の予算に合わせて調整しやすいという側面もあります。

文部科学省の「令和3年度子供の学習費調査」によると、公立小学校に通う児童の「補助学習費(学習塾費や家庭教師費など)」の平均年額は、全学年平均で約24万円となっています。このことからも、補習目的での通塾が費用の中心を占めていることがうかがえます。(参照:文部科学省 令和3年度子供の学習費調査)

進学塾(中学受験塾)の場合

中学受験を目的とする「進学塾」は、専門的なカリキュラムや豊富な情報提供、手厚いサポート体制がある分、費用は高額になります。特に、学年が上がるにつれて費用が跳ね上がるのが特徴です。

- 4年生: 受験勉強のスタート時期。週2〜3回の通塾で、主要科目(国語・算数・理科・社会)を学び始めます。月謝は20,000円〜40,000円程度、年間の総額では40万円〜60万円程度が目安です。

- 5年生: 学習内容が本格化し、通塾日数も増えます。週3〜4日の通塾が一般的です。月謝は30,000円〜50,000円程度に上がり、季節講習や模試の回数も増えるため、年間の総額は60万円〜90万円程度になることが多いです。

- 6年生: 入試直前期。通常授業に加えて、志望校別の対策講座(日曜特訓など)や正月特訓などが加わり、費用はピークに達します。月謝は40,000円〜60,000円以上になることも珍しくなく、各種特別講座を含めた年間の総額は100万円を超えるケースが一般的です。難関校を目指す場合は、120万円以上かかることもあります。

中学受験を考える場合は、この3年間のトータルコストを念頭に置いた上で、資金計画を立てることが極めて重要です。 塾によっては、特待生制度(成績優秀者の授業料を免除・減額する制度)を設けている場合もあるので、確認してみると良いでしょう。

塾以外の学習方法という選択肢

塾は小学生にとって有力な学習の場ですが、それが唯一の選択肢ではありません。お子様の性格や家庭のライフスタイルによっては、塾以外の学習方法の方が合っている場合もあります。ここでは、代表的な3つの選択肢「通信教育」「家庭教師」「オンライン学習サービス」の特徴を、塾と比較しながらご紹介します。

| 学習方法 | 費用の目安(月額) | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 塾 | 10,000円~60,000円 | ・学習環境が整っている ・競争環境がある ・学習管理をしてもらえる |

・費用が高い ・通塾に時間がかかる ・曜日や時間が固定 |

| 通信教育 | 3,000円~10,000円 | ・費用が安い ・自分のペースでできる ・送迎が不要 |

・自己管理能力が必要 ・モチベーション維持が難しい ・質問がしにくい |

| 家庭教師 | 20,000円~50,000円 | ・完全1対1で指導 ・苦手分野に特化できる ・自宅で受講できる |

・費用が非常に高い ・教師との相性が重要 ・競争相手がいない |

| オンライン学習 | 1,000円~15,000円 | ・費用が比較的安い ・場所を選ばない ・映像授業で分かりやすい |

・PC・ネット環境が必要 ・自己管理能力が必要 ・画面に集中しにくい子もいる |

通信教育

毎月、自宅に教材が届き、それを使って学習を進めるスタイルです。近年は、紙の教材だけでなく、専用タブレットを使ったデジタル学習が主流になりつつあります。

- メリット:

最大のメリットは費用の安さです。月額数千円から始められるものが多く、塾に比べて経済的な負担を大幅に抑えられます。また、送迎の必要がなく、好きな時間に自分のペースで学習を進められるため、他の習い事で忙しい子や、集団行動が苦手な子にも向いています。教材は、子どもの興味を引くようなキャラクターや付録が充実しているものが多く、楽しく学習を始められるよう工夫されています。 - デメリット:

最大の課題は、モチベーションの維持と自己管理です。強制力がないため、保護者の声かけやサポートがないと、教材が手つかずのまま溜まってしまう「赤ペン先生あるある」に陥りがちです。また、わからないことがあってもすぐに質問できないため、疑問点をそのままにしてしまう可能性もあります。 - どんな子・家庭に向いているか:

- コツコツと自分で学習を進めるのが好きな子

- 保護者が学習の進捗管理をサポートできる家庭

- まずは低コストで家庭学習の習慣をつけたい場合

家庭教師

教師が自宅に来て、マンツーマンで指導してくれるサービスです。

- メリット:

完全なオーダーメイド指導が受けられるのが最大の強みです。子どもの学力、性格、目標に合わせて、カリキュラムを自由に組むことができます。「算数の文章問題だけを徹底的にやりたい」「志望校の過去問を集中して解きたい」といったピンポイントの要望に応えてもらえます。また、自宅でリラックスして受講でき、教師を独占できるため、質問がしやすく、きめ細やかな指導が期待できます。 - デメリット:

費用が最も高額になる学習方法です。教師の交通費なども別途かかる場合があります。また、学習効果が教師個人のスキルや子どもとの相性に大きく左右されるため、良い先生を見つけられるかどうかが鍵となります。相性が悪いと、かえって学習意欲を削いでしまうリスクもあります。 - どんな子・家庭に向いているか:

- 特定の苦手科目を集中的に克服したい子

- 塾の集団授業のペースについていくのが難しい子

- 病気や不登校などで、通塾が困難な子

- 質の高い個別指導を求める家庭

オンライン学習サービス

インターネットを通じて、パソコンやタブレットで学習するサービスです。録画された映像授業を視聴するタイプや、リアルタイムで双方向の授業が受けられるライブ授業タイプなど、形態は様々です。

- メリット:

通信教育と同様に、場所を選ばずに学習できる利便性があります。費用も比較的安価なものが多く、月額1,000円程度から始められるサービスもあります。特に映像授業は、カリスマ講師の分かりやすい解説を繰り返し見ることができるため、理解を深めやすいのが特徴です。AIが個人の理解度に合わせて最適な問題を出題してくれるアダプティブラーニング機能を持つサービスも増えており、効率的な学習が可能です。 - デメリット:

安定したインターネット環境と、学習するためのデバイス(PC、タブレットなど)が必要です。また、画面を長時間見続けることになるため、視力への影響や、集中力が続きにくいという懸念もあります。通信教育と同様に、自己管理能力が求められる点も課題です。 - どんな子・家庭に向いているか:

- デジタルデバイスの操作に慣れている子

- 視覚的に学ぶ方が理解しやすい子

- 地方在住などで、近くに良い塾がない場合

- 塾と併用して、苦手分野の補強などに活用したい場合

これらの選択肢を組み合わせる「ハイブリッド型」も有効です。例えば、普段は通信教育で基礎固めをし、夏休みだけ塾の季節講習に参加する、あるいは、集団塾に通いながら、苦手科目だけ家庭教師に見てもらうといった方法も考えられます。一つの方法に固執せず、お子様の状況に合わせて柔軟に最適な学習環境を整えてあげることが大切です。

小学生におすすめの塾【目的別】

ここでは、数ある学習塾の中から、特定の目的を持つ小学生におすすめの塾をいくつかご紹介します。ここで挙げるのはあくまで一例であり、各塾にはそれぞれ独自の強みや特色があります。必ず公式サイトで最新の情報を確認し、体験授業に参加した上で、お子様に最適な塾をお選びください。

授業の補習や学習習慣の定着が目的なら

学校の授業をしっかり理解したい、苦手な部分をなくしたい、まずは勉強する習慣をつけたい、という場合には、一人ひとりに寄り添った指導が受けられる個別指導塾がおすすめです。

個別教室のトライ

「家庭教師のトライ」で知られるトライグループが運営する個別指導塾です。全国に教室を展開しており、地域に根差した指導を行っています。

- 特徴:

- 完全マンツーマン指導: 講師が隣に座り、つきっきりで指導する形式が基本です。

- AIによる学習診断: AIがお子様の学力や苦手分野を分析し、最適なカリキュラムを提案してくれます。

- トライ式学習法: 講師が教えた内容を生徒に説明させる「ダイアログ学習法」など、独自の指導法で理解の定着を図ります。

- 多様なコース: 補習から受験対策、不登校支援まで、幅広いニーズに対応したコースが用意されています。

(参照:個別教室のトライ 公式サイト)

栄光の個別ビザビ

大手進学塾「栄光ゼミナール」が運営する個別指導専門塾です。栄光ゼミナールの豊富な指導ノウハウや教材を活用できるのが強みです。

- 特徴:

- 講師1人に生徒2人までの指導: 適度な緊張感を保ちながら、きめ細かい指導が受けられます。

- 目的別の学習プラン: 学校の成績アップ、苦手克服、私立小学校の内部進学対策など、一人ひとりの目的に合わせた専用プランを作成します。

- 栄光ゼミナールとの連携: 必要に応じて栄光ゼミナールの集団授業と併用することも可能です。

(参照:栄光の個別ビザビ 公式サイト)

東京個別指導学院

ベネッセグループに属し、関東・東海・関西・九州エリアを中心に展開する個別指導塾です。質の高いホスピタリティと対話型の授業に定評があります。

- 特徴:

- 担当講師選択制: 複数の講師の授業を受けた上で、最も相性の良い講師を子ども自身が選ぶことができます。

- 対話型のコーチング指導: 一方的に教えるのではなく、対話を通じて子どもの考える力を引き出し、学習意欲を高めます。

- ベネッセグループの情報力: 最新の教育情報や進路情報を活用した指導が受けられます。

(参照:東京個別指導学院 公式サイト)

中学受験を目指すなら

難関中学校への合格を目指す場合、独自のカリキュラムと豊富な実績を持つ大手進学塾が選択肢の中心となります。塾ごとに指導方針や雰囲気が大きく異なるため、お子様の性格との相性を見極めることが非常に重要です。

SAPIX小学部

関東・関西の最難関中学校に圧倒的な合格実績を誇る進学塾です。思考力や記述力を重視する独自のメソッドで知られています。

- 特徴:

- 復習中心の学習システム: 授業では新しい単元を学び、家庭学習でその内容を徹底的に復習・定着させる「復習主義」を採っています。

- 思考力を鍛える教材: オリジナルの教材「サピックスメソッド」は、単なる知識の暗記ではなく、なぜそうなるのかを深く考えさせる良問が多いと評判です。

- 少人数制のクラス: 1クラス15〜20名程度の少人数制で、活発な議論や発表を促す双方向の授業が展開されます。

(参照:SAPIX小学部 公式サイト)

日能研

全国に教室網を持つ、中学受験の最大手の一つです。長年の実績と膨大なデータに基づいた進路指導に強みがあります。

- 特徴:

- 「未来への学び」を重視: 単なる志望校合格だけでなく、その先も伸び続ける力を育むことを理念としています。

- 段階的な学習システム: 4年生から6年生まで、子どもの発達段階に合わせたスパイラル式のカリキュラムで、無理なく学力を伸ばします。

- 豊富なデータ: 全国規模で実施される「全国公開模試」は信頼性が高く、自分の客観的な学力位置を把握する上で貴重な指標となります。

(参照:日能研 公式サイト)

早稲田アカデミー

「本気でやる子を育てる」という理念のもと、熱意あふれる指導で知られる進学塾です。特に難関〜中堅校に幅広い合格実績があります。

- 特徴:

- ライブ感あふれる授業: 講師が情熱的に語りかけ、生徒を巻き込みながら進める授業スタイルで、子どものやる気を引き出します。

- 豊富な演習量: 多くの宿題やテストを通じて、圧倒的な演習量をこなし、知識の定着と実戦力を高めます。

- 競争心を煽る仕組み: 成績順の座席やクラス分け、夏期合宿など、ライバルと競い合う環境が整っています。

(参照:早稲田アカデミー 公式サイト)

浜学園

関西を拠点とし、特に灘中学校をはじめとする関西の最難関校に抜群の実績を持つ進学塾です。関東にも教室を展開しています。

- 特徴:

- 復習テストによるスパイラル方式: 授業内容を確実に定着させるため、毎回の授業で前回の内容の復習テストを実施する徹底したシステムが特徴です。

- 講師陣の質の高さ: 厳しい採用基準と研修をクリアしたプロの講師陣による、質の高い授業が受けられます。

- 「常在戦場」の精神: 適度な緊張感を保ち、常に本番を意識した学習環境で実戦力を養います。

(参照:浜学園 公式サイト)

まとめ

小学生の塾通いをいつから始めるか、という問いに、たった一つの正解はありません。お子様の性格や学力、目標、そしてご家庭の教育方針やライフスタイルによって、最適なタイミングは全く異なるからです。

本記事では、塾に通い始める主な時期や目的、学年別のメリット・デメリット、そして後悔しないための塾選びの具体的なポイントまで、幅広く解説してきました。

この記事の要点を改めて整理します。

- 通塾開始時期: 最も多いのは新4年生(小3の2月)だが、高学年から始めるケースや、低学年から通うケースも増えている。

- 主な目的: 「学習習慣」「授業の補習」「苦手克服」「中学受験」「発展学習」など、目的を明確にすることが第一歩。

- 学年別の特徴: 低学年は学習習慣の形成に有利だが、遊び時間の確保が課題。高学年は目的意識が高いが、学習の遅れを取り戻す努力が必要。

- 判断基準: 子どもの意思を最も尊重し、学習状況と目標を明確にした上で、家庭の方針やサポート体制と照らし合わせて判断する。

- 塾選びのポイント: 目的や性格との相性、指導形式、カリキュラム、講師、安全性、費用などを総合的に検討し、必ず体験授業に参加して最終決定する。

- 塾以外の選択肢: 通信教育、家庭教師、オンライン学習など、塾以外の方法も視野に入れ、お子様に合った学習スタイルを見つける。

最も大切なのは、塾に通うことが目的になるのではなく、塾というツールを活用して、お子様が自信を持って学びに向き合い、その可能性を伸ばしていくことです。そのためには、保護者の方が一方的に決めるのではなく、お子様としっかりと向き合い、対話を重ねることが不可欠です。

周りの情報に流されず、焦らず、この記事で得た知識を参考にしながら、お子様とご家庭にとってベストな選択をしてください。その選択が、お子様の輝かしい未来への第一歩となることを願っています。